這是自然界最壯麗的動物奇觀

數以萬計的鐵蹄正在大地上奔騰

一條洶湧澎湃的“生命之河”

在浩浩蕩蕩地流淌

“河流”在狂野的非洲草原上流淌

(這堪稱世界上最偉大的遷徙,有超過100萬頭角馬、15萬頭斑馬和35萬頭瞪羚組成的遷徙大軍從塞倫蓋蒂草原輾轉來到馬賽馬拉草原,圖片來源@視覺中國)

▼

在茫茫雪原上流淌

(為了尋找食物等原因,西伯利亞馴鹿每年的遷徙距離超過1000公里,圖片來源@視覺中國)

▼

組成這條“河流”的是

有蹄類動物

(ungulata)

它們永不停蹄、四海為家

錚錚鐵蹄奏響一曲生命讚歌

(非洲肯亞草原的斑馬遷徙,這股生命的洪流,揚起沙塵,跨越廣袤的土地,圖片來源@視覺中國)

▼

這樣氣勢磅礴的動物奇觀距我們並不遙遠

有蹄類動物的足跡早已遍布華夏大地

中國同樣上演著“動物界最偉大的旅程”

廣袤的青藏高原上

藏野驢

(equus kiang)

步伐不徐不疾、從未停歇

(藏野驢極耐乾旱,可數日不飲,在氣候乾燥、水源匱乏的地區,藏野驢是少有的生機,圖片來源@視覺中國)

▼

在寒冷的可可西里

藏羚

(pantholops hodgsonii)

腳步急促而不失優雅

(藏羚身姿矯健,是大自然的精靈,在高原的寒風中舞動著輕盈的身影,攝影師@王鶴)

▼

它們究竟是如何用蹄子擁抱中國萬里山河?

又書寫了一段怎樣的生命傳奇?

01

鐵蹄錚錚

有蹄類動物

一個複雜而龐大的動物家族

蹄子是它們大部分成員的共同特徵

但那其實並不是腳

而是裹著指甲的腳趾

(賓士的駿馬步伐輕快穩健,它們有著健壯的臀部和修長的下肢,身體仿佛為了奔跑而生,圖源@視覺中國)

▼

比起人類用腳掌支撐身體

有蹄類動物像翩然舞蹈的芭蕾舞女

用腳趾尖行走與奔跑

(跖[zhí]行式,代表動物有靈長類、熊和齧齒動物等;趾[zhǐ]行式,代表動物有鳥類、貓科、犬科動物等;蹄行式,代表動物有各種有蹄類,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@視覺中國)

▼

雖然都長著蹄子

然而有蹄類動物家族內部

分為兩大流派

一支包括馬、犀牛和貘(mò)

它們的腳趾常常是奇數

稱為奇蹄目

(perissodactyla)

另一支包括牛、羊等

它們的腳趾通常是偶數個

稱為偶蹄目

(artiodactyla)

(偶蹄目每隻腳一般有2根或4根腳趾,奇蹄目每隻腳一般有1根或3根腳趾,然而按照腳趾數目分類是傳統的形態分類方法,也有一些例外,例如奇蹄目的貘前足4趾,後足3趾,偶蹄目的鯨,前鰭為5趾,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@視覺中國)

▼

奇蹄目與偶蹄目這兩家

可謂“一家歡喜一家憂”

偶蹄目的繁榮與奇蹄目的衰落

形成鮮明對比

偶蹄目極具多樣性

不僅有躍動林間的鹿家族

還有各類牛、羊、羚組成的牛家族

甚至浮沉滄海的鯨與海豚也屬於偶蹄目

(鯨豚類的祖先起源於5000多萬年前的偶蹄目動物,它們被合併歸屬於鯨偶蹄目,也通常稱為偶蹄目,攝影師@周杞楠)

▼

中國是全球有蹄類物種最豐富的國家

有61種、約占世界四分之一

其中奇蹄目僅有3種

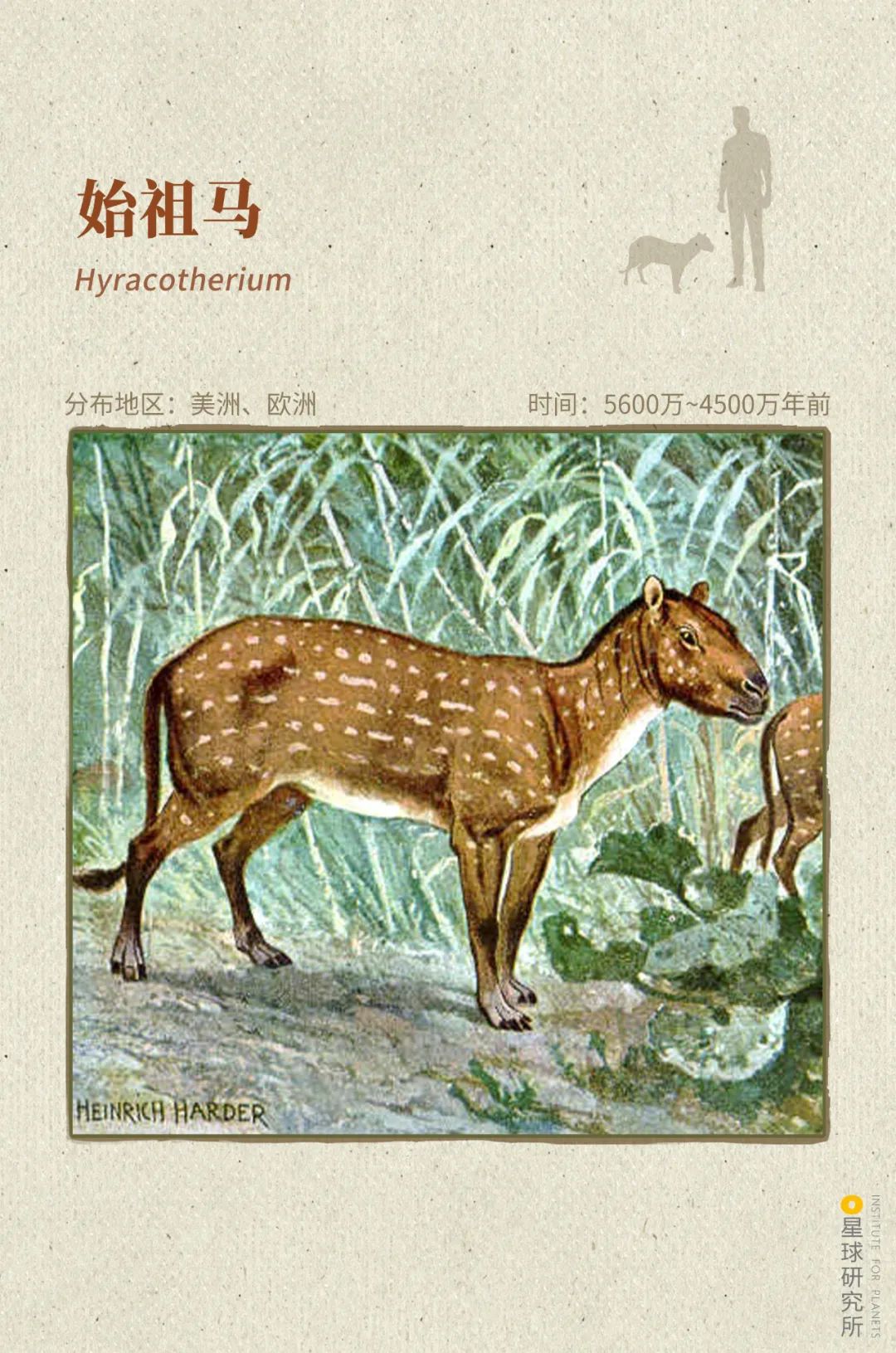

奇蹄目的祖先

可以追溯到5600萬年前

一群名為“始祖馬”的動物

它們僅有狐狸那么大

四肢擁有明顯的腳趾

它們在雨林里以嫩葉、野果為食

類似於如今生活在雨林的貘

(始祖馬主要起源於北美洲[歐洲也曾發現始祖馬化石],是一種肩高僅30~60厘米的小型動物,它們前腳4趾,後腳3趾,是最原始的馬類,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@wikimedia commons)

▼

在大約3400萬年前

地球氣溫驟降、南極被冰層覆蓋

大片森林被草原取代

一場“大滅絕”悄然而來

草原與森林不同

失去了高大樹木做掩護

只有跑得比捕食者快才能活下來

在一場場生死競速的大浪淘沙下

善於奔跑的馬誕生了

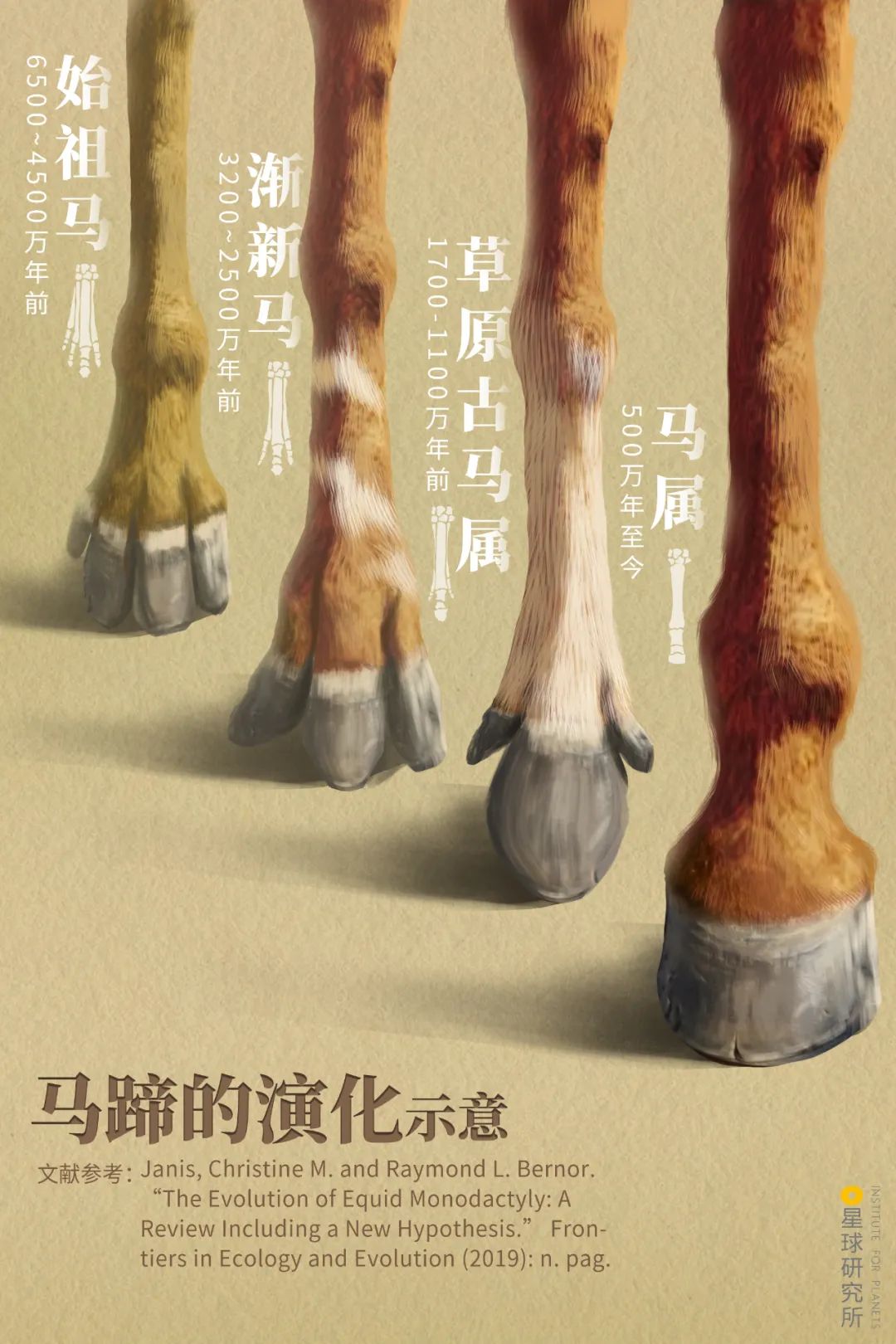

馬的腳掌相比於祖先高高豎起

採用腳趾尖奔跑的“蹄行”

像踩高蹺可以大大增加腿的長度

從而增大奔跑的步幅

為了提高奔跑時的抓地力

馬的中趾變得既粗壯又寬大

而其他腳趾逐漸退化

最終演化成今天的單趾馬

(腳趾數目在演化上只是一種趨勢,並不具備嚴格的先後關係,製圖@張琪/星球研究所)

▼

如今在中國西北的戈壁荒漠中

還能看到奇蹄目的身影

普氏野馬

(equus ferus przewalskii)

在那裡恣肆遊蕩

(普氏野馬並不是真正意義上的“野馬”,可能是博泰人馴化後逃逸到野外的馬,只是馴化時間短,仍保留了一些原始的特徵,圖片來源@視覺中國)

▼

與家馬的奔放飄逸相比

普氏野馬卻顯得呆頭呆腦

鬃毛沒有家馬飄逸、短而直的莫西乾髮型

但它們視覺、嗅覺、聽覺都十分靈敏

一旦出現驚擾則能立刻逃跑

(普氏野馬頭部比例更大、四肢粗壯,它擁有比家馬更長的耳朵,圖片來源@視覺中國)

▼

與普氏野馬一樣在荒漠中堅守的還有

蒙古野驢

(equus hemionus)

高大健碩的身材、修長的四肢

在荒漠中猶如不屈不撓的鬥士

(蒙古野驢往往集群活動,一群多則上百頭,它們逐水草而居,對惡劣環境的適應力極強,圖片來源@視覺中國)

▼

奇蹄目能夠完全適應草原生活

但是它們對草原的統治力已不復存在

如今廣袤豐美的草原是偶蹄目的天下

為了應對草原食肉動物的追趕

偶蹄目同樣演化出為奔跑而特化的蹄子

但是兩者分屬不同的流派

奇蹄目屬於“一指禪”

而偶蹄目用兩根腳趾奔跑

其中藏羚是中國奔跑最快的偶蹄目動物

它們的速度可以達到每小時60公里

足以把捕食者遠遠地甩在後面

(膽怯而機警的藏羚,常出沒在人跡罕至的高山荒漠、半荒漠以及草原上,圖片來源@視覺中國)

▼

偶蹄目與奇蹄目同樣善於奔跑

但它們在跳躍能力上更勝一籌

偶蹄目動物的後肢能進行很大程度的彎曲和伸展

再加上強壯的背部與後腿肌肉

使它們動輒能跳四五米高

梅花鹿

(cervus nippon)

被稱為“亞洲神鹿”

它們擅長連續大跨度的跳躍

可以在灌木叢中穿梭自如、時隱時現

(梅花鹿是人們最熟悉的鹿種,一身梅花斑是它的標誌,但是這樣的斑紋只在春夏出現,秋冬季就會長出灰暗的禦寒皮毛。它速度輕快敏捷、姿態優美瀟灑,圖片來源@視覺中國)

▼

東方狍

(capreolus pygargus)

生活在大興安嶺地區

它們的跳躍能力非常出色

速度與耐力也名列前茅

(狍子尾巴內側是白色的,受驚嚇後會翹起來,露出它的白屁股,用來警示與迷惑天敵,圖片來源@視覺中國)

▼

岩羊

(pseudois nayaur)

將跳躍能力發揮到極致

可以在懸崖峭壁上閒庭信步

它一跳可達2~3米高

更能縱身躍下10多米而不致摔傷

通過跳躍來躲避雪豹和灰狼的追逐

(岩羊總是呆在懸崖附近,一旦遇到危險,它們會立刻跑向陡峭的山坡。同時,它們還會發出驚叫,警告同類防備天敵來犯,圖片來源@視覺中國)

▼

岩羊蹄子的趾甲又硬又長

像人類攀岩使用的岩釘一樣

可以牢牢插入岩石縫隙中

腳底還長著柔軟的肉墊防止腳底打滑

使它們在山崖間跳躍自如

仿佛是一場優雅又危險的山崖芭蕾

(岩羊是為了攀岩而生的,給它幾個突出的支點,它就能攀上陡峭的絕壁,攝影師@吳瑋)

▼

有蹄類僅在蹄子上略勝一籌是遠遠不夠的

奔跑和跳躍並不是它們征服世界的主要方式

它們還有一項秘密武器——吃

02

鐵齒銅牙

有蹄類動物大多吃草

但吃草絕非擺爛的生存方式

草既難消化又沒營養

但凡能吃草的動物

都有些功夫在身上的

(草因為含有大量纖維素、半纖維素和木質素,相比樹葉、嫩芽更難以消化,圖片來源@視覺中國)

▼

在西雙版納的熱帶雨林中

生活著一類體形接近兔子的動物

鼷(xī)鹿

(tragulidae)

(“鼷”是小老鼠的意思,五千萬年前的偶蹄目,可能就和鼷鹿差不多大小,圖片來源@視覺中國)

▼

這樣弱小的動物

卻擁有一項特殊的本領——反芻

它可以先把食物囫圇吞棗地吃進肚子裡

吃飽後過一段時間

把剛吃進去的食團吐到口腔

重新咀嚼然後再吞進胃裡消化

(反芻主要出現在偶蹄目動物身上,主要包括反芻亞目的成員,例如牛科、鹿科等;駱駝雖然不屬於反芻亞目的成員,但它也會反芻,攝影師@嚴大衛)

▼

反芻賦予了偶蹄目動物占領草原的絕對優勢

它們可以先狼吞虎咽

然後再躲進安全的地方細嚼慢咽

更好地躲避草原虎視眈眈的食肉動物

為了更好地消化草料

多數偶蹄目擁有多個胃

不同的胃承擔不同的消化功能

能快速高效地消化富含纖維素的草料

(在偶蹄目動物中,除豬以外,都擁有不止一個胃,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@視覺中國)

▼

以反芻動物為代表的整個偶蹄目

在距今約3000萬年前迅速崛起

形成了牛、羊、鹿等極具多樣性的動物家族

如今偶蹄目動物中90%都是反芻類

本著“能吃是福”的原則

偶蹄目動物能適應許多惡劣環境

不斷挑戰生存的極限

塔里木的流沙、塞北的雪原、青藏高原的草甸

哪裡都有它們的身影

(西藏唐古拉山遷徙的氂牛群,圖片來源@視覺中國)

▼

野駱駝

(camelus ferus)

生活在土壤貧瘠的乾旱荒漠中

駝峰中存儲的大量脂肪

可以在必要時轉化成能量和水

這是駱駝能堅持半個月不吃不喝的秘訣

(甘肅敦煌西湖國家級自然保護區戈壁和雅丹地貌前行進的野駱駝,攝影師@吳瑋)

▼

駱駝嘴裡長有堅硬的乳突

像兩塊鐵板碾碎堅硬的食物

可以泰然自若地咀嚼長滿刺的仙人掌

(鐵齒銅牙的駱駝取食帶刺的植物並不會受傷,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@視覺中國)

▼

駱駝能在沙漠中暢行無阻

而馴鹿

(rangifer tarandus)

可以“穿林海,跨雪原”

它們生活在大興安嶺北部的寒帶針葉林里

餓了以苔蘚充飢、渴了就舔舐地上的積雪

群鹿奔騰、浩浩蕩蕩、氣沖霄漢

因此馴鹿也被譽為“林海之舟”

(馴鹿寬大的蹄子讓它們更適合在林海雪原上奔跑,圖片來源@視覺中國)

▼

在青藏高原

生活著喜馬拉雅麝、喜馬拉雅塔爾羊

它們喜食松蘿、苔草以及多種杜鵑

(喜馬拉雅塔爾羊主要棲息于海拔3000~4000米的喜馬拉雅山南坡,棲息在有樹木的山坡上,常活動於崎嶇的裸岩山地及林緣,圖片來源@視覺中國)

▼

反芻是偶蹄目家族繁盛的生存秘訣

但是總有成員劍走偏鋒、不按常理出牌

甚至違背祖宗的決定

野豬

(sus scrofa)

乾脆放棄食草的習性化身雜食動物

既不反芻、也沒有發達的胃部

它們食譜豐富:昆蟲、植物根莖、野花、野果

誰說山豬吃不了細糠?

(野豬正在採摘北歐花楸的紅色果實,它們幾乎什麼都吃,圖片來源@視覺中國)

▼

也許是“吃得太飽”的緣故

它們把大部分精力都放在爭奪領地和配偶上

多數雄性都“隨身攜帶武器”——長長的獠牙

不僅是野豬

獐(hydropotes inermis)和麝(moschidae)

也擁有長長的獠牙

雄性獐的上犬齒長約10厘米

像一把鋒利的匕首可以劃破皮肉

(獐的長長獠牙,除了獐和麝,許多原始的鹿科成員都長有較長的上犬齒,而現生的鹿大多都退化了,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@視覺中國)

▼

相比於獠牙肉搏戰

斗角才是偶蹄目的主流

牛科、鹿科

它們的角有各種各樣的形態

有的像騎士優雅的利劍

(藏羚的雙角長得十分對稱,一般不超過60厘米,從側面遠遠望去,好似只有一角,因此有“獨角獸”之稱,圖片來源@視覺中國)

▼

有的像一雙巨大的翅膀

(駝鹿角,宛如大自然的雕塑品,威嚴而莊重地佇立在北方的蒼茫之地,圖片來源@視覺中國)

▼

有的似一株優美的珊瑚

(梅花鹿角優雅挺拔、分支繁複,賦予了梅花鹿生命的活力,圖片來源@視覺中國)

▼

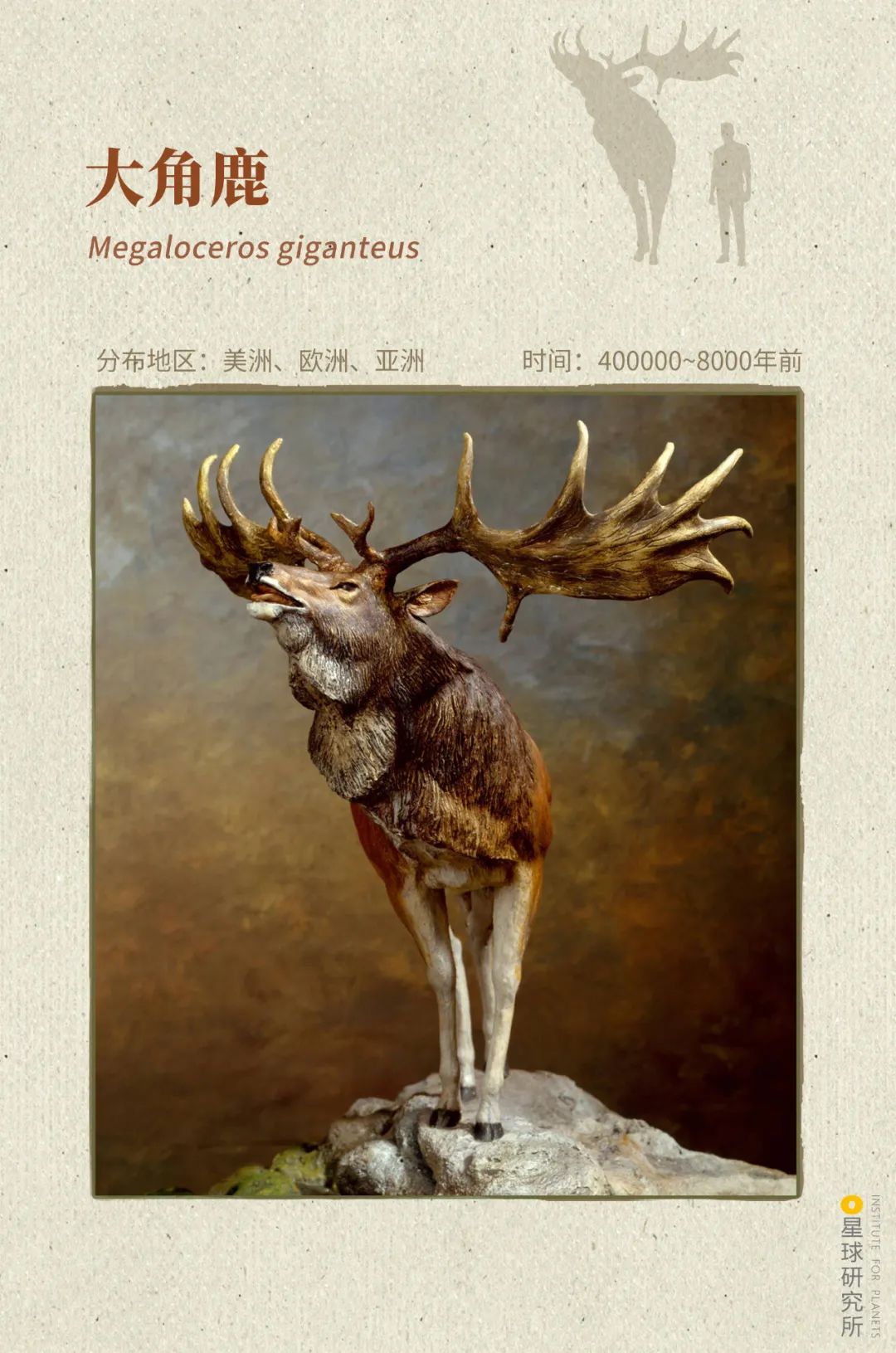

但我們今天看到的有角動物

跟它們祖先相比差遠了

當我們打開地層

會看到更大、更離奇的角

(大角鹿,鹿角一端到另一端最長可達近4米,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@視覺中國)

▼

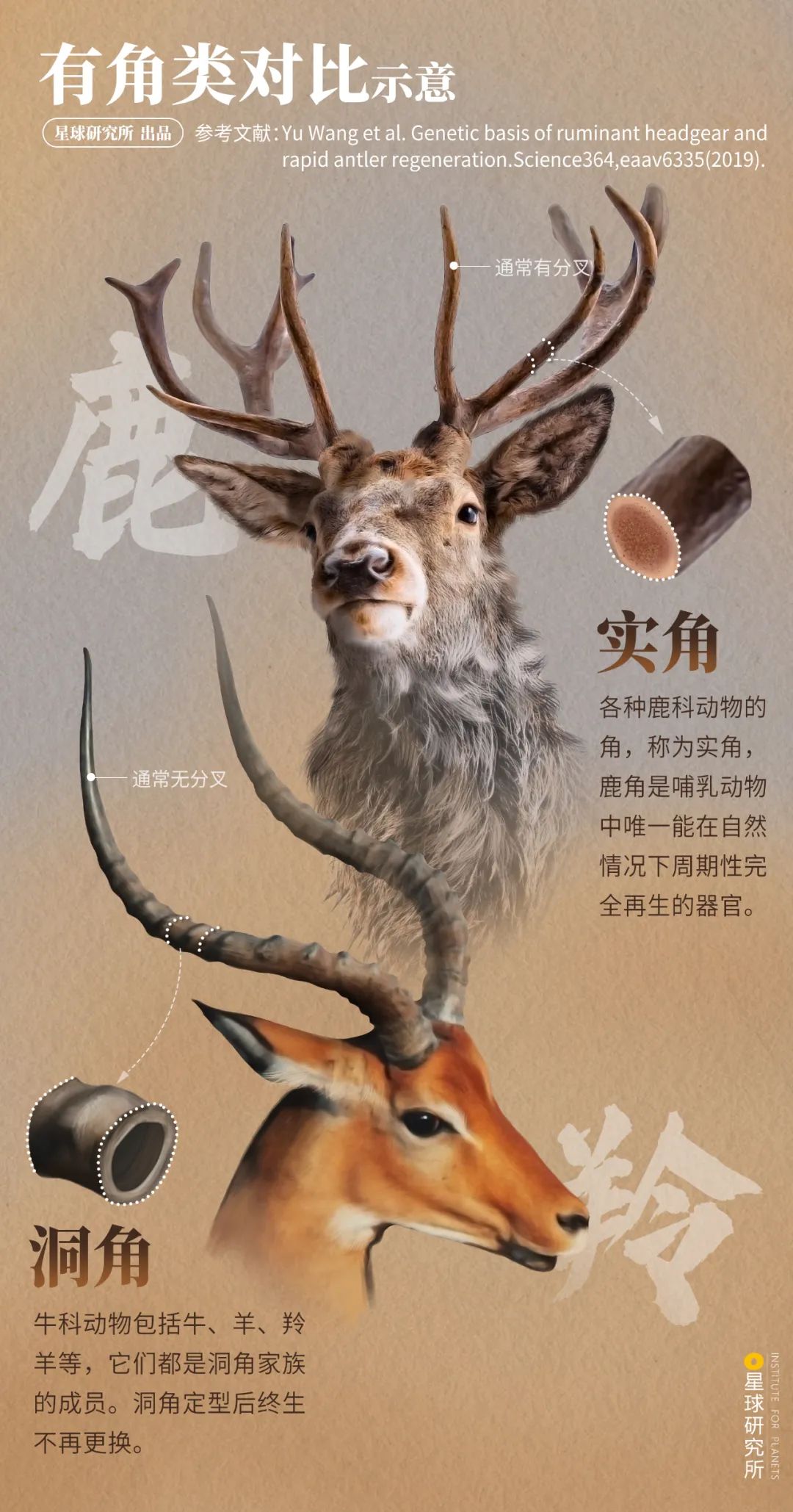

牛科動物的犄角里有一個中空的腔室

因此稱為“洞角”

它可以永遠生長、永不掉落

比起牛角的終生持有、永不退換

鹿角每年都是新款

它每年脫落、第二年“春風吹又生”

(圖中的鹿為麋鹿,羚為黑斑羚;偶蹄目動物的角主要分為:牛科的洞角和鹿科的實角,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@視覺中國)

▼

鹿角的最初階段內部是軟骨

圓潤而柔軟

稱為“鹿茸”

鹿茸內部含有大量血管、神經

相當敏感、所以雄鹿們從不用它打鬥

(科學家發現,鹿茸的細胞增殖和發育速度極快,具有十分重要的研究價值。家養的鹿通常是可以在麻醉後割取鹿茸的,對鹿本身沒有很大的傷害,圖片來源@視覺中國)

▼

鹿茸生長2~4個月後

內部的軟骨會逐漸轉為硬骨

血管和神經退化、失去痛覺

而這個時候是鹿的交配時節

鹿角就成了雄鹿進行種內競爭和抵禦天敵的兵刃

(雄鹿達到它們的“鹿生巔峰”,開始為求偶大打出手了,攝影師@孫華金)

▼

等到交配期結束

完成了使命的鹿角就會自然脫落以保存能量

等待第二年春天再長一對新的

(戰鬥過後,這隻梅花鹿成了“獨角鹿”,但不要擔心,明年它還會再長一對新的角,攝影師@馬天旭)

▼

角是爭奪領地的武器

也是吸引異性的招牌

角的出現大大豐富了有蹄類種類

相比於體重壓制

角即使破損也不會致命

這是一種相對更加靈活、代價更小的爭鬥方式

“會吃草”的偶蹄目強勢崛起

奇蹄目也在漫長的演化中適應了草原生活

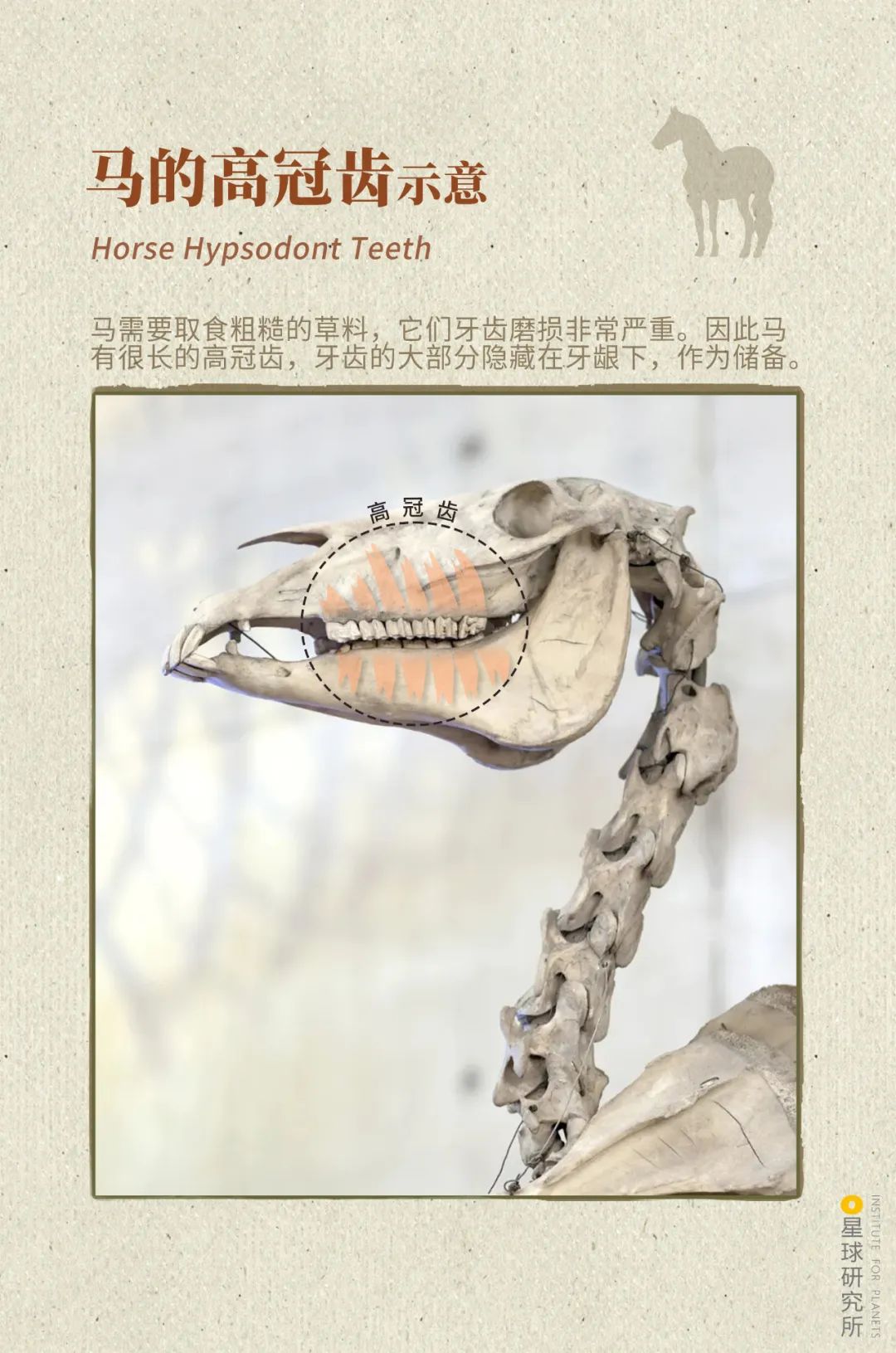

馬演化出了長約8厘米的牙齒

稱為“高冠齒”

以耐受咀嚼粗纖維草料帶來的磨損

它們沒有反芻能力和發達的胃部結構

但擁有消化草料的盲腸與結腸

即使這樣

它們也很難撼動偶蹄目在植食動物中的地位

(馬擁有很長的高冠齒,大部分牙齒隱藏在牙齦之下,一生中可以不斷生長,來應對咀嚼食物帶來的磨損,製圖@張琪/星球研究所,圖片來源@視覺中國)

▼

有蹄類動物依靠蹄子奔跑跳躍

擁有鐵齒銅牙高效地攝取食物

利用銳利的角進行防禦和競爭

正是依賴這些天賦和技能

它們才能在中國960萬平方公里的土地上

跨越空間的阻隔

為了生存而永不停蹄地奔跑

最終形成了自然界最偉大的動物奇觀

遷徙

03

長路漫漫

已知現存的有蹄類動物中

近一半物種存在遷徙行為

有蹄類動物追逐著豐美的草原

季節性更替的草原植物仿佛綠色的波浪

推動著它們遷徙的步伐

它們井然有序地跨過中國山河

儼然一幅流動的畫卷

(麋鹿在綠浪中遷徙,目前最主流的說法認為,有蹄類動物遷徙的目的是生存與繁衍,它們遊走於草原之間,穿越山川河流,跋涉千里,攝影師@孫華金)

▼

藏野驢生活在海拔4000米以上的羌塘高原

空氣稀薄而寒冷、河流縱橫

它們白天結群在有水源的草場覓食

傍晚回到山地深處休憩

每天遊蕩30公里的路程

一定是當地“步數排行榜”的冠軍

(請橫屏觀看,西藏阿里遷徙的藏野驢,它們遷徙主要是為了尋找新的食物和水源。高原地區的氣候條件惡劣,草原植被生長受限,因此它們需要不斷地遷徙來適應環境的變化,攝影師@山風)

▼

藏野驢遷徙時喜歡排成一路縱隊、魚貫而行

經常沿著固定的路線行走

它們所過之處會形成“驢徑”

(驢徑通常會圍繞著草場或水源,以便驢群能夠有序地覓食和飲水,同時也方便牧民對驢群進行管理和照料,圖片來源@視覺中國)

▼

相比於藏野驢

野氂牛

(bos mutus)

它們的遷徙規模更大

它們生活在高寒草原或荒涼的寒漠地區

每天大部分時間均在進行攝食

一邊吃飯一邊居無定所地漫遊

它們通常集結成幾十甚至上百隻的群體

高空俯瞰像是一片黑色的雲朵

從廣袤的荒原上掠過

(請橫屏觀看,野氂牛會根據不同季節來回遷徙,冬季積雪覆蓋高原時,它們會向低海拔遷徙;到了夏季,它們會重返高海拔地區,享受新鮮的草料,攝影師@毛江濤)

▼

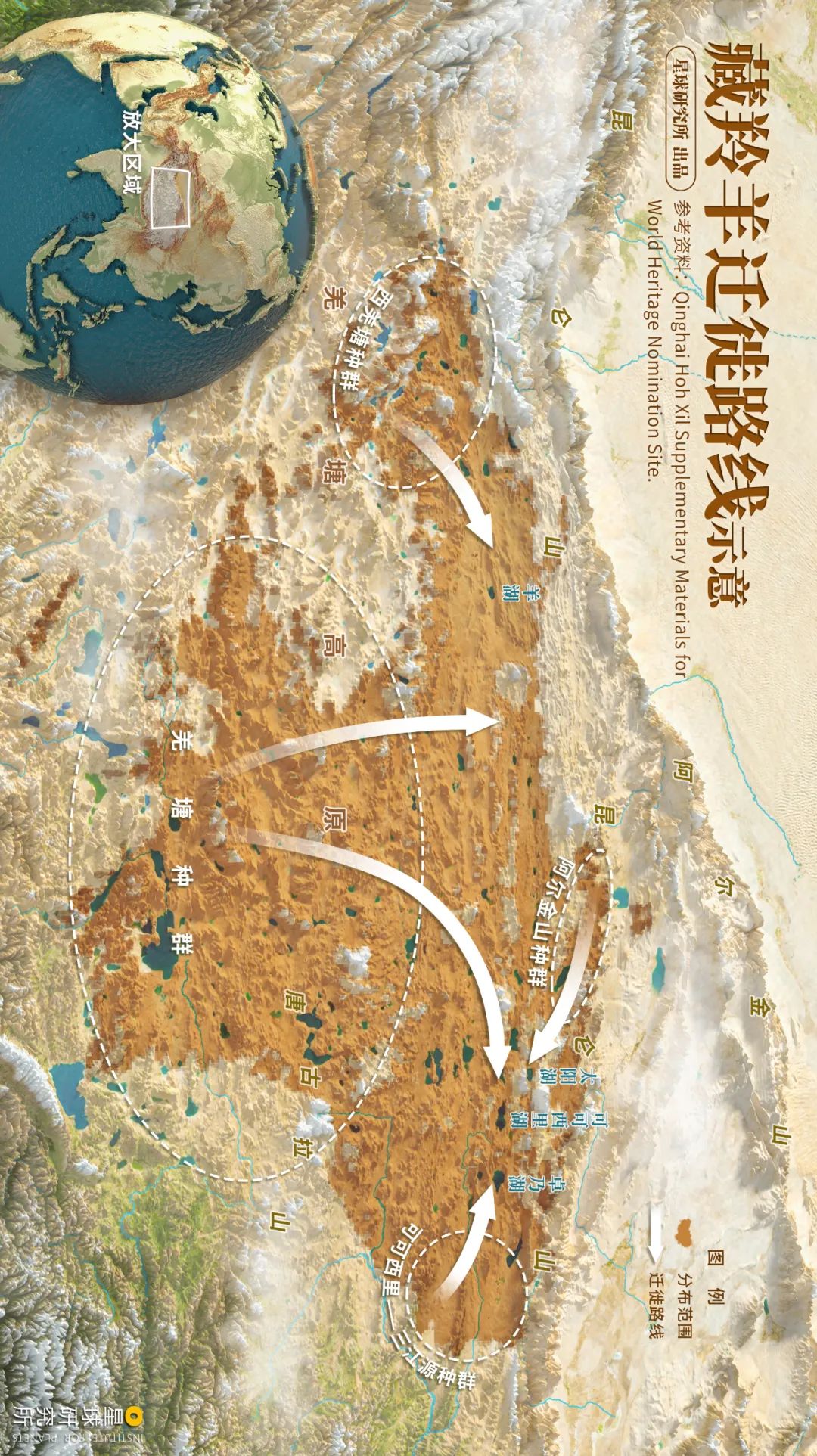

最為壯觀的還是藏羚的遷徙

與非洲角馬和北極馴鹿

並稱世界最壯觀的有蹄類動物大遷徙

數萬隻雌性藏羚羊集結成龐大隊伍

不約而同地前往可可西里腹地的卓乃湖產仔

(請橫屏觀看,遷徙的藏羚主要是雌性,每年五、六月份,母羊會遷徙前往產羔地產仔,然後母羚又率幼仔原路返回,完成一次長達300公里的旅程;藏羚中也有部分種群不遷徙,它們主要分布在羌塘南部地區,製圖@陳景逸/星球研究所)

▼

科學家認為它們的遷徙並不是趨於本能

而是來自世世代代傳遞的記憶

它們只知道

“媽媽”去那裡生下了她

“外婆”在那裡生下了媽媽

......

(請橫屏觀看,藏羚遷徙的原因至今是個謎,但研究發現,藏羚以及其他很多有蹄類動物的遷徙行為,其實源於後天的學習而非先天的本能,攝影師@裴竟德)

▼

這些記憶

也在它們的個體之間一代又一代流傳著

如同一聲聲遠古的呼喚

最終形成了宏偉壯麗的遷徙奇觀

如果說藏羚的遷徙

是傳承了祖先的記憶

那么用數百萬年的尺度描繪有蹄類的足跡

你會發現它們承載了地球山河的記憶

我們總認為:生命易逝、山河永恆

但有蹄類讓我們看到

生命也可以跨越時空

記錄下這不朽的江山

見證這片大地的歷史與滄桑

鐵齒銅牙

是森林與草原更替的烙印

萬馬奔騰

是冰川與海洋交替的見證

(距今約260萬年前,在第四次大冰期的影響下,白令海峽海平面下降,形成陸橋,現代馬的祖先通過白令海峽從北美洲向世界擴散,製圖@陳景逸/星球研究所)

▼

它們跨越時空

承載山河記憶

肆意賓士

它們身上

銘刻著這片土地的過去與未來

(江蘇鹽城海濱灘涂上的野鹿,攝影師@陶洪)

▼

本文創作團隊

- 撰文:古月戶

- 圖片:劉禹德

- 地圖:陳景逸

- 設計:張琪

- 審校:鏡子&李默梨&高儷倩

- 封面來源:劉璐&孫華金&王鶴

專家審核

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所 鄧濤研究員西北農林科技大學動物科技學院 姜雨教授

【參考文獻】

- [1]janis, c., & bernor, r. (2019). the evolution of equid monodactyly: a review including a new hypothesis. frontiers in ecology and evolution, 7(apr), article 119.

- [2]rook l, bernor rl, avilla ls, cirilli o, flynn l, jukar a, sanders w, scott e and wang x (2019) mammal biochronology (land mammal ages) around the world from late miocene to middle pleistocene and major events in horse evolutionary history. front. ecol. evol. 7:278.

- [3]groves c. systematics of the artiodactyla of china in the 21(st) century. dongwuxue yanjiu. 2016 may 18;37(3):119-25.

- [4] thewissen, j., cooper, l., clementz, m. et al. whales originated from aquatic artiodactyls in the eocene epoch of india. nature 450, 1190–1194 (2007).

- [5] abraham, j.o., upham, n.s., damian-serrano, a. et al. evolutionary causes and consequences of ungulate migration. nat ecol evol 6, 998–1006 (2022).

- [6] wu, t., lian, x., li, h., wang, d., chen, j., miao, z., & zhang, t. (2021). adaptation of migratory tibetan antelope to infrastructure development. ecosystem health and sustainability, 7(1).

- [7]李曉彤, 楊凱, 張瑞陽, 叢玉艷. 反芻動物瘤胃發育規律及其調控機制研究進展[j]. 中國畜牧獸醫, 2020, 47(7): 2055-2062.

- [8]joly, kyle & gunn, anne & côté, steeve & panzacchi, manuela & adamczewski, jan & suitor, michael & gurarie, eliezer. (2021). caribou and reindeer migrations in the changing arctic. animal migration. 8. 156-167. 10.1515/ami-2020-0110.

星球研究所

以地理的視角,專注於探索極致世界

···the end···