基本介紹

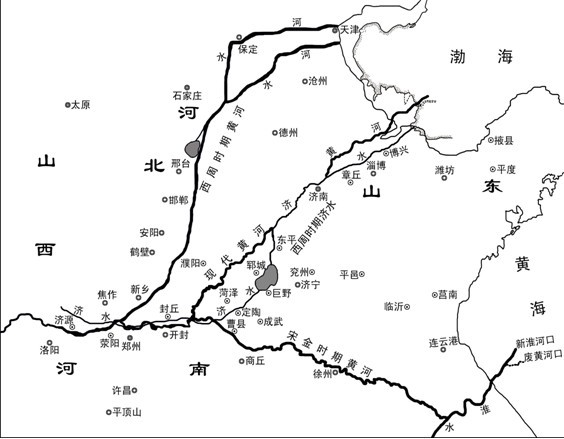

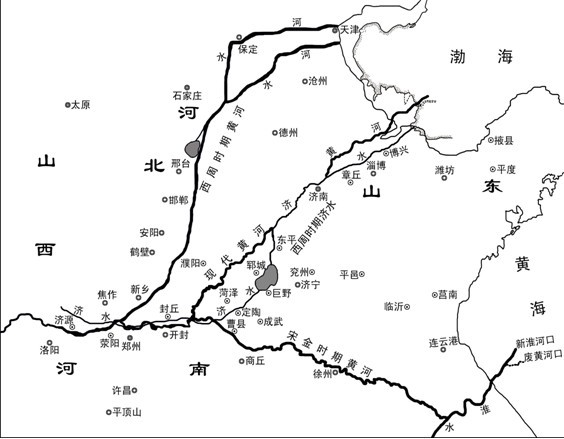

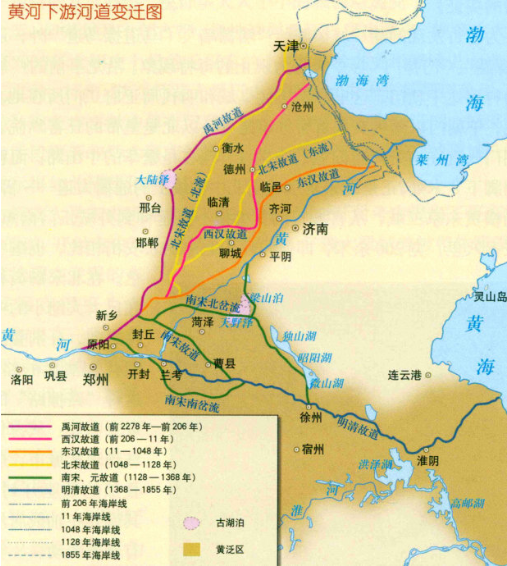

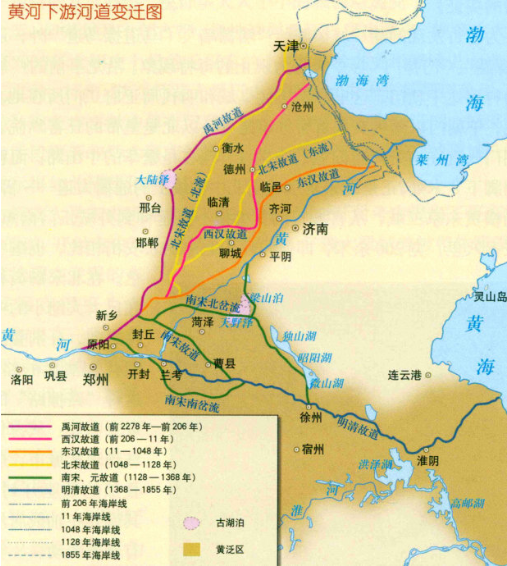

南黃河古道,北黃河古道,改道北流,

南黃河古道

金朝天興二年(公元1232年)十二月,即將滅亡時,由遷都(今),蒙古軍久攻歸德府不下,在今商丘西北處人為決黃河,河水奪入泗水。 黃河古道

黃河古道

黃河古道

黃河古道初年黃河的下遊河段流經河南的滎澤、原武、開封,根據史書記載“自商丘、虞城而下,由丁家道口抵韓家道口、趙家圈、廟、兩河口,出小浮橋下二洪”,然和在經過宿遷向南流入了淮河。

明朝景泰六年(1455年)七月,由於在沙灣將黃河水堵塞,黃河主流

復回開封府以北,沿(今)、徐州一路舊道,經、淮陰入淮河。

明朝弘治二年(1489年)以後,、採取“北岸築堤,南岸分流”的方策,一再疏浚孫家渡舊河,從而舒緩了下流水勢。

嘉靖二十三年(1544年),由於黃河南岸的故道被全被堵塞,這樣黃河水便全部的從徐、郊流出,侵入了淮河和泗水進海。

北黃河古道

明朝隆慶六年(1572年),治河以後,黃河南岸的河堤加固,斷絕了黃河向南決口的危險,從而使黃河的河道變得比較穩固。此後,黃河歸為一條河道,由開封府、、、,下、入淮河,一直維持了280餘年。此河道又被稱為“明清黃河故道”。 黃河故道

黃河故道

黃河故道

黃河故道歷經金、元、明和前中期,黃河奪淮河入海已有五、六百年之久,下遊河道嚴重淤積,河床已顯著抬高。元明清三代都極力挽河趨向東南,從入口,決口泛濫就多在今、和、,使這裡的地形普遍淤高。

在1855年前,黃河主要是在南面擺動,雖然時有北沖,但均被人力強行逼堵南流,南流奪淮入海期間,鄭州以下,清口以上的黃河主流也是遷徙不定。由泗水,或汴水或渦水入淮,或由潁水入淮,或同時分幾支入淮。

清朝鹹豐五年(公元1855年)以前黃河的流經路線是:大體上經過現在河南的滎陽、鄭州、原陽、延津、封丘、中牟、開封、蘭考、民權、商丘、虞城;安徽的碭山、蕭縣;江蘇的豐縣、沛縣、徐州、邳縣、睢寧、宿遷、泗陽、淮陰、漣水、阜寧、濱海等入黃海。

改道北流

清鹹豐五年六月十九日(1855年8月1日),河南省開封府北岸的銅瓦廂三堡下無工堤段潰決,到二十日全河全部決堤。銅瓦廂決口後,肆意的黃河水折向東北,至分而為三,一由東注,一經之北,一經東明縣之南,三河至張秋穿過了運河,流入了山東境內的,注入渤海。當時清廷忙於鎮壓,根本就沒有時間來治理黃河,文宗諭示:“現值軍務未平,餉糈不繼,一時斷難興築,……所有蘭陽漫口,即可暫行緩堵”。黃河自此改道東北經今長垣、濮陽、范縣、台前入山東,奪山東大清河由利津入海。結束了黃河趨向東南、奪淮河入海的歷史。 黃河古道

黃河古道

黃河古道

黃河古道