馬克思列寧主義(:марксизм-ленинизм),為或馬列,的說是指由列寧發展起來的。許多不同的政治團體都使用“馬克思列寧主義”這個辭彙,並以此作為此黨理論體系的根本,絕大多數共產黨仍將“馬克思列寧主義”尊為基本的指導思想,儘管其中有許多政黨根據政治環境的新需要而對此主義進行了補充工作。

基本介紹

- 中文名:馬克思列寧主義

- 外文名:марксизм-ленинизм

- 簡稱:馬列主義、馬列

- 發起者:、

- 追隨者:、毛澤東等

- 傳播地區:全球

歷史背景,辨析,使用,內容,馬克思主義,列寧主義,西方馬克思主義,

歷史背景

是由和創立的學說,包括科學世界觀、社會歷史發展學說、無產階級革命理論以及社會主義和共產主義建設理論在內的科學理論體系,工人階級政黨的理論基礎和指導思想。 恩格斯

恩格斯

恩格斯

恩格斯馬克思主義作為一個完整的理論體系,是在同各國和革命鬥爭實踐的結合中發展的,也是在同各種錯誤思潮的鬥爭中發展的,是在對時代發展提出的新問題和出現的新情況進行創造性研究過程中不斷發展的。

馬克思和逝世後,他們的繼承者繼續把馬克思主義推向前進。把馬克思主義同的具體實踐結合起來,創造性地發展了馬克思主義 。創立了馬克思主義的帝國主義理論。發展了馬克思、恩格斯關於無產階級革命和的理論,制定了關於建立新型無產階級政黨的學說。他總結了的實踐經驗,提出了社會主義建設的基本原則和指導思想。列寧對馬克思主義的發展使馬克思主義進到一個——列寧主義階段。

在中國,以毛澤東為代表的中國共產黨人把馬克思主義的基本理論與中國歷史、相結合,創立了。

馬克思列寧主義的理論特色精華,與、的理論特色精華是一樣的,如:通過共產主義革命,採取暴力形式推翻的必要性的。

辨析

從未用過這個詞,也從未把他的觀點歸入“馬克思列寧主義”這個詞中。不過,他的思想觀點是從古典馬克思主義的思想發展出來的,這種發展被視為是列寧對的進步,而被另一些人視為是相反的結果。列寧去世後,他的思想體系以及對馬克思主義的貢獻被迅速地定名為“馬克思列寧主義”(有時是“”),“馬克思列寧主義”一詞很快就成為共產主義及世界各地共產黨對這種的稱呼。

在列寧去世後的五年內完成了其蘇聯權力的控制。與許多當代的革命者不同,史達林並不為其思想成果注入一個特別的實體。一詞嚴格上說是指一種類型的政府和政黨,而不是指主義(思想體系)本身。史達林統治蘇聯時期,馬克思列寧主義被作為蘇聯的官方思想體系。

歷史學界及政治科學界對史達林的行為是否符合馬克思列寧主義的原則這一問題上仍有爭論。特別是者認為史達林扭曲了真正的馬克思主義和列寧主義,並用“布爾什維克列寧主義”來形容他們的反史達林主義、反毛澤東主義的馬克思主義學派。

在中蘇聯盟破裂之後,蘇聯與中華人民共和國均表示只有自己才繼承了馬克思列寧。在中華人民共和國,官方宣稱將“馬列主義和中國具體實踐相結合”,並進而宣稱毛在基礎上將馬列主義作為一個整體予以更新,以便運用於全世界。“、(近似於毛澤東主義)”這一術語,也逐漸地被用於描述中華人民共和國官方及同情中共的各國政黨的意識形態基礎。毛主席去世後,美國的者聯合美國的革命共產黨,創造了“馬列主義、毛澤東主義”這一術語,並認為毛澤東主義是馬克思列寧主義的一個更先進的階段。

朝鮮官方於1977年起用取代了馬克思列寧主義這個辭彙,後者不再扮演重要角色。不過,朝鮮政府仍時而因為其政治、經濟結構,而被描述為“馬列主義者”(更常見的說法是“者”)。

使用

絕大多數共產黨仍將“馬克思列寧主義”尊為基本的,儘管其中有許多政黨根據的新需要而對此主義進行了補充工作。有些共產黨,特別是與歐洲共產主義联合的政黨,有意地與“馬克思列寧主義”保持距離,在許多情況下都不讓此詞出現在官方檔案中。他們中的一部分開始自認定為“馬克思主義者、列寧主義者”或“馬克思主義者和列寧主義者”,而不是“馬克思列寧主義者”,以避免後者帶來的歷史蘊涵。

不少政黨在黨名上冠以“馬克思列寧主義”,以示與本國的其他左派政黨(往往可能被前者視為是者)相區別。冠以“馬克思列寧主義”的政黨里,最常見的是那些基於反修正主義傳統而產生的政黨,例如毛主義政黨和政黨。

社會主義是資本主義向共產主義的過渡階段。領導無產階級的先鋒隊政黨的存在必要性,即包含了馬克思、、的教導,同時又由提供其前進方向。然而,不同的自視為馬列主義者的人,對他們選擇來用以支撐自己的體系的人(馬克思、恩格斯、列寧、史達林、及其它)的尊敬程度是不一樣的。例如,毛澤東主義者試圖降低其它共產主義學派人物的重要性,以示對毛澤東的尊敬;與之相反,霍查主義者則對毛持否定態度。

關於描述源於馬克思主義的諸多思想,有許多複雜的術語,這些術語在非學界的使用非常混亂。不熟悉對共產主義理念的細節的人(例如許多報社或其它媒體),常把“馬克思列寧主義”作為一個萬能同義詞,在指代任何一種馬克思主義學派時,都可以用上它。

馬列主義本身也特別的說明:這些理論只是根據當時的社會現實所提出來的理論;各個國家必須要結合本國、本地區的實際情況靈活運用之;馬列主義只是綱領性的指導理論而絕不是教條;並且她也必將根據時間的推移、環境的改變等等因素需要及時的發展、補充與繼續進一步的完善。

內容

馬克思主義

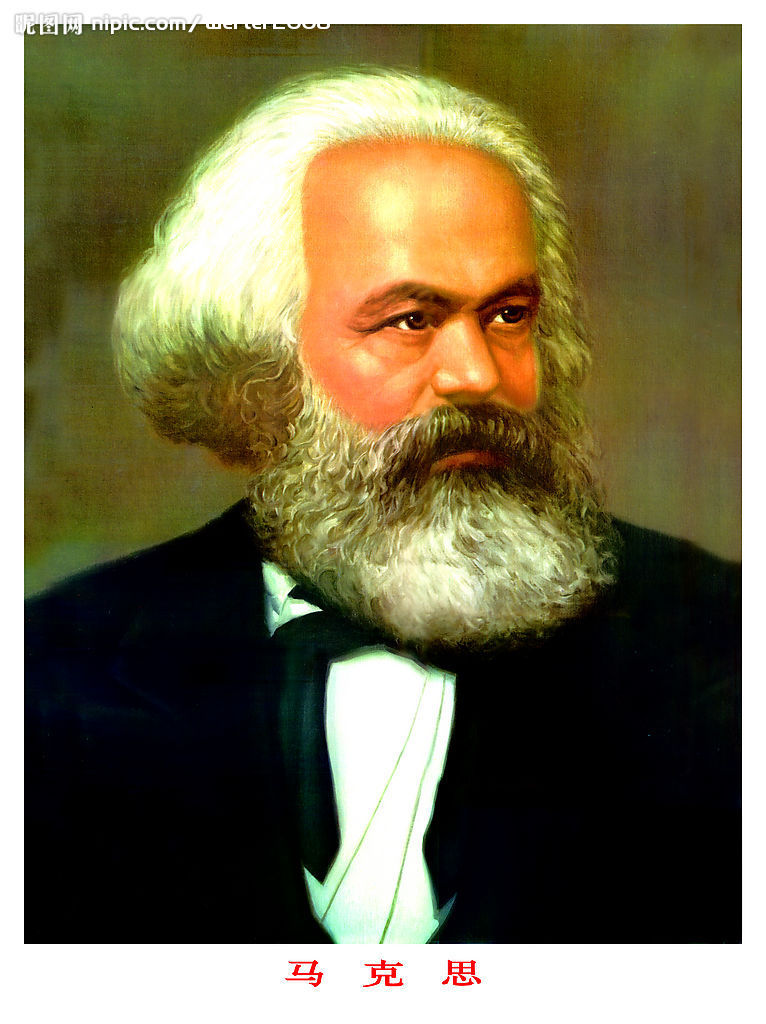

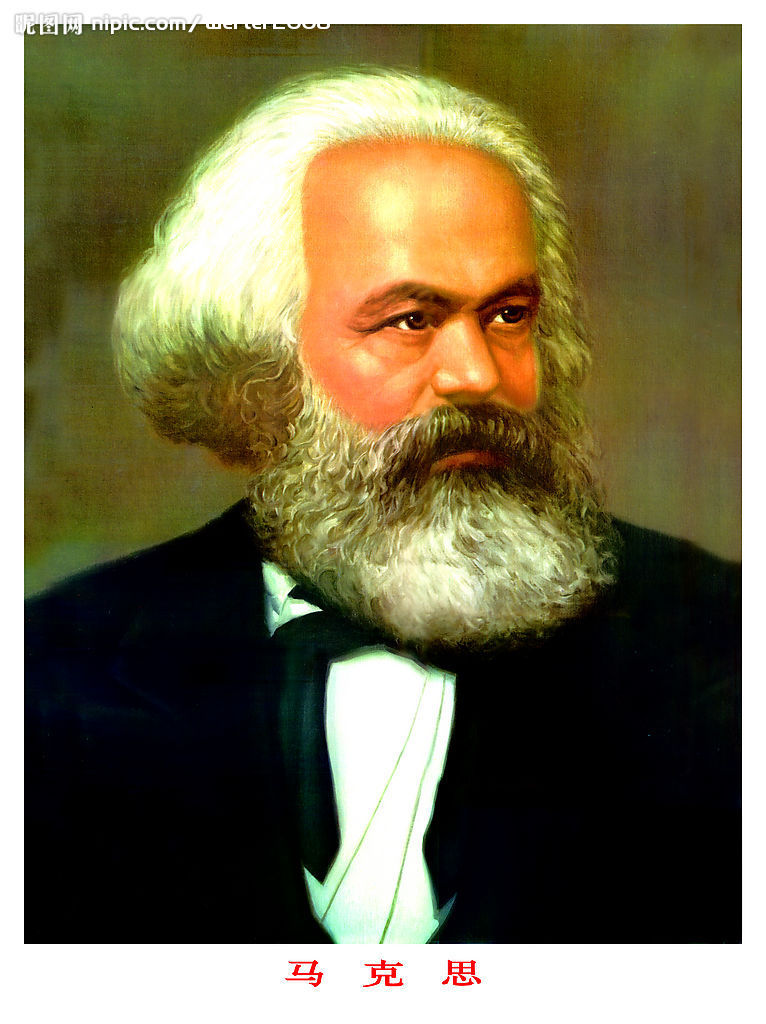

卡爾·和弗里德里希·創立的學說。包括科學世界觀、社會歷史發展學說、無產階級革命理論以及社會主義和共產主義建設理論在內的科學理論體系,工人階級政黨的理論基礎和指導思想。“馬克思主義”一詞作為馬克思、恩格斯創立的學說的總稱在馬克思在世時已經出現,在19世紀70年代末法國社會主義者的著作中曾廣泛使用,但內容受到歪曲,馬克思對此提出尖銳批評。馬克思主義是完整的科學體系,它包含三個主要組成部分:馬克思主義哲學、和科學社會主義。這三個組成部分不是彼此割裂的,它們構成一個相互聯繫的有機整體。馬克思主義是無產階級認識世界和改造世界的思想武器。它的主要特徵是和革命性的結合,理論和實踐的統一。

列寧主義

“”一詞始見於1903年後。1924年在《論主義基礎》一書中系統地論述了列寧主義,並把它定義為:“列寧主義是帝國主義和無產階級革命時代的。”列寧在新的歷史條件下對馬克思主義發展所作的貢獻是多方面的,他提出的新思想、新觀點是很豐富的。構成列寧主義的核心內容主要有以下6個方面。①帝國主義理論。②無產階級革命理論。③民族殖民地問題理論。④理論。⑤建設社會主義的理論。⑥新型無產階級政黨的理論。

西方馬克思主義

現代西方國家中一種反對列寧主義但又自稱是的思潮。出現於20世紀20年代,最初是內部一種“左”傾思潮,在受到共產國際的批判後,在黨外發展起來。這股思潮在開始時沒有自稱或被稱為。1955年,m.梅洛-龐蒂在《》一書中,強調西方馬克思主義同列寧主義的對立,並把前者的傳統追溯到g.盧卡奇在1923年發表的《》。在這以後,人們就廣泛地用這個概念稱呼這一思潮。在60年代末期西方的運動中,特別在1968年的法國“五月風暴”中,這一思潮曾被激進的青年學生和工人奉為反對發達等級制異化制度的思想武器。企圖把馬克思主義同現代西方哲學的一些流派結合起來,在對現代社會的分析和對社會主義的展望上,在革命的戰略和策略上,提出了同不同的見解。