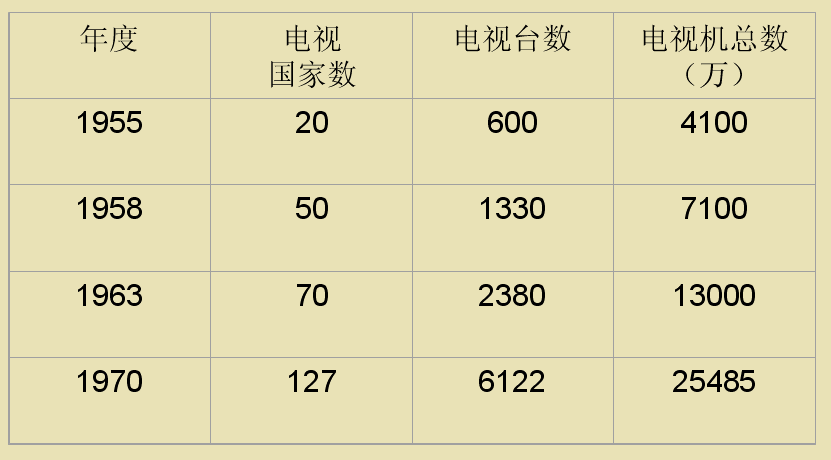

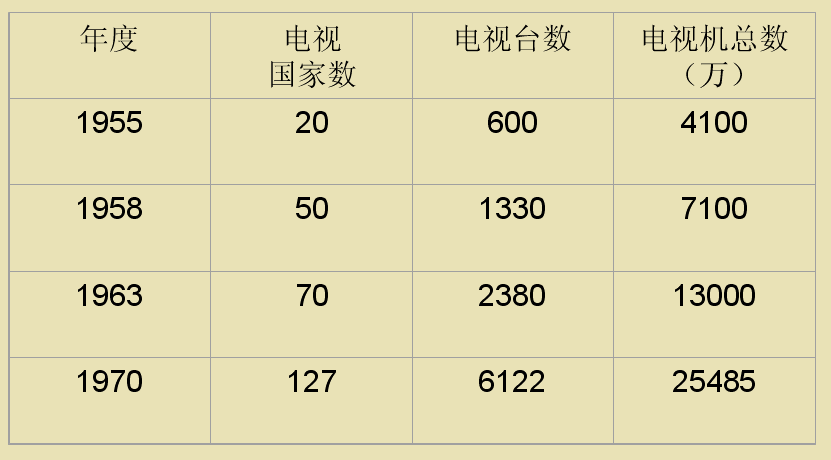

電視 (television 、、 video)指使用傳送活動的畫面和信號的設備,即。也是重要的和通信工具。電視機最早由工程師在1925年發明。電視用電的方法即時傳送活動的視覺。同相似,電視利用人眼的視覺殘留效應顯現一幀幀漸變的靜止,形成視覺上的活動圖像。電視系統傳送端把景物的各個微細部分按亮度和色度轉換為電信號後,順序傳送。在接收端按相應幾何位置顯現各微細部分的亮度和色度來重現整幅圖像。科學技術的進步,是電視迅速普及的一個重要原因。各國電視信號掃描制式與頻道寬頻不完全相同,按(ccir)的建議用拉丁字母來區別。

基本介紹

- 學名:電視

- 英文名:television、tv、video

- 發明人:約翰•洛奇•貝爾德

- 理論提出時間:1924年

- 雛形誕生時間:1925年

- 主要作用:娛樂

- 使用範圍:家庭、推銷

電視原理,電視信號,電視攝像,電視制式,詞源,系統結構,信號系統,掃描系統,電源電路,發展歷程,誕生過程,中國的發展,專利申請,貝爾德申請,茲沃爾金,爭議事件,分類,建議,相關,螢幕尺寸,網路互動,機頂盒,網路視頻,圖文,

電視原理

電視機 (television 、tv、 video、ティーヴィー)指利用以及設備傳送活動的圖像畫面和信號,即電視接收機,也是重要的廣播和通信工具。電視用電的方法即時傳送活動的視覺。同電影相似,電視利用人眼的視覺殘留效應顯現一幀幀漸變的靜止圖像,形成視覺上的活動圖像。電視系統傳送端把景物的各個微細部分按和轉換為電信號後,順序傳送。在接收端按相應幾何位置顯現各微細部分的亮度和色度來重現整幅原始。各國電視信號掃描制式與頻道寬頻不完全相同,按(ccir)的建議用拉丁字母來區別。

電視信號

從點到面順序、傳送和復現是靠來完成。各國的電視掃描不盡相同,在中國是每秒25,每幀625行。每行從左到右掃描,每幀按隔行從上到下分行、行兩場掃完,用以減少閃爍感覺。掃描過程中傳送,當掃描從上一行正程結束返回到下一行起始點前的行逆程回掃線,以及每場從上到下掃完,回到上面的場逆程回掃線均應予以消隱。在行場消隱期間傳送,使收、發的掃描同步,以準確地重現原始圖像。

電視攝像

是將景物的光像於的光敏(或光導)靶面上,靶面各點的的發或光電導的變化情況隨光像各點的亮度而異。當用束對靶面掃描時,即產生一個幅度正比於各點景物光像的號,傳送到電視機中使螢幕的掃描隨輸入信號的強弱而變。當與傳送端同步時,顯像管的螢幕上即顯現傳送的原始圖像。

電視信號傳輸分配的過程,以轉播其他中的為例,一般從、或轉播車,再經微波中繼線路、發射台,最後到用戶。此外,電視和也分別是全國性和城市電視傳輸分配的有效手段。

電視制式

各國的電視信號與頻道不完全相同,按照()的建議用來區別。如m代表每秒30、每幀526行,4.2、加上調頻和調幅視頻的殘留下邊帶的總高頻頻寬是6兆赫;d,k代表每秒25幀、每幀625行,視頻頻寬6兆赫,高頻頻寬8。將視頻的連同伴音信號分別調製到甚(vhf)或(uhf)頻段上進行廣播發射。

除包括相同於的掃描、等以拉丁字母來區別的制式內容外,還根據發、收端對信號的不同、解碼方式構成不同的彩色電視。廣播彩色電視制式要求和黑白電視兼容,也就是能收彩色電視廣播,也能收黑白電視廣播,但收到的都是黑白和伴音。為此,根據相加混色法中一定比例的三基色光能混合成包括白光在內的各種色光的原理,同時為了兼容和壓縮傳輸頻帶,一般將(r)、(g)、(b)三個基色信號組成亮度信號(y)和藍、紅兩個色差信號 (b-y)、(r-y),其中亮度信號可用來傳送黑白,色差信號和亮度信號相組合可還原出紅、綠、藍三個基色信號。因此,兼容制彩色電視除傳送相同於黑白電視的亮度信號和伴音信號外,還在同一視頻頻帶內同時傳送信號。色度信號是由兩個色差信號對視頻頻帶高頻端的色副載波進行調製而成的,為防止色差的調製過載,將藍、紅色差信號(b-y)、(r-y)進行壓縮,經壓縮後的藍、紅色差信號用u、v表示的。

- 1963年聯邦德國為降低制的相位敏感性而發展的一種制式,於1967年正式廣播,也用於和中國等國。pal是相位逐行交變(phase alternationline)的縮寫。這種制式用u、v色差信號分別對為0°和90°的兩個同頻色副載波進行正交平衡調幅,並把v分量的色差信號逐行倒相。這樣,色度信號的相位偏差在相鄰行之間經平均而得到抵消。這種制式特點是對相位偏差不甚敏感,並在傳輸中受接收而出現重影彩色的影響較小。

- 1967年在正式廣播,也是為改善ntsc制的相位敏感性而發展的一種兼容彩色電視制式,還用於蘇聯和一些國家。secam 是順序傳送彩色和(séquential couleurà mémoire)的縮寫,是在同時傳送、色度信號的情況下,傳送端對紅、藍色差信號分別逐行依次傳送。但在接收端解碼時,需要同時有亮度和紅、藍色差信號才能還原出紅、綠、藍三信號,因此在接受中利用延遲線將收到的其中一個色差信號儲存一行的時間,再與下一行收到的亮度(已在發端延遲一行)和另一個色差信號一起組成三個用作解碼的信號。色度信號由紅、藍兩個色差信號分別對有一定頻率間隔的兩個色副載波調頻而成。這種制式的特點是受傳輸中的多徑接收的影響較小。

- 電視視頻基帶內傳輸的複合信號。黑白電視的全電視信號包括:掃描逆程期間的行(水平)、場(垂直)掃描和消隱信號、掃描正程時間的黑白亮度信號。其中同步信號使收發的掃描同步,以保證接收的穩定重現;消隱信號用來消除回掃亮線干擾;黑亮度信號供黑白或接收黑白電視。

詞源

1934年,孫明經在南京中央大學理學院作為楊簡初的助手,研製出中國第一套可攝像、傳輸、接受並播放的電視原理樣機。楊簡初將“電視”確定為television在中文中的對應名稱。

1939年,正式把“電視”列為金陵大學課的第十三部,“電視”正式成為中國大學課程。

系統結構

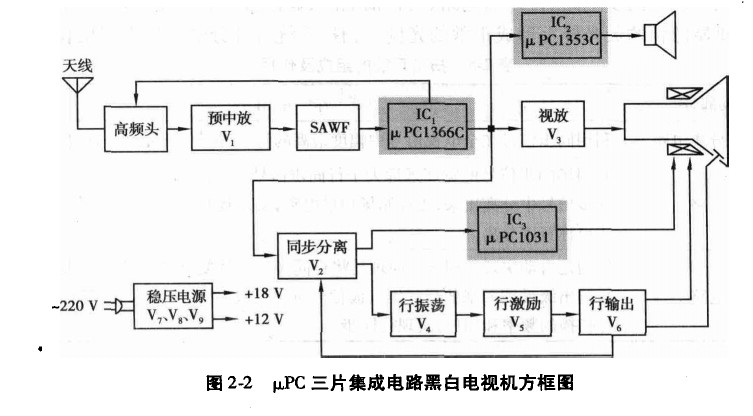

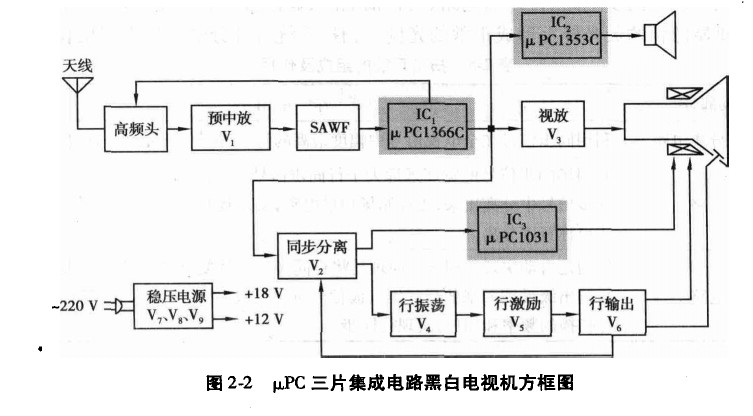

信號系統

電視信號系統包括公共信號通道、伴音通道和視放末級電路三個部分,它們的主要作用是對接收到的高頻電視信號(包括圖像信號和伴音信號)進行放大和處理,最終在上重現出圖像,並在中還原出伴音。由、和三部分組成。 電視三片積體電路

電視三片積體電路

電視三片積體電路

電視三片積體電路高頻放大器作用是選擇並放大由接高額調諧器接收到的電視節目信號,經過處理得到圖像中額信號和伴音中頻信號。

(第一中頻)信號聲表面的作用是形成圖像中放的幅頻特性。

預中放的作用:放小信號(20 db放小量),補償聲表面對信號的損耗。

表面實現高額調諧器與圖像中放之間的阻抗匹配。

acc(自動增益控制)電路:通過控制中放和高放電路的增益,從而保持檢波器輸出和的信號電壓幅度基本穩定;

anc(自動噪聲抑制)電路:減小電視外來噪渡信號對電視機的影響和。

掃描系統

電視掃描系統包括同步電路、行掃描電路、場掃描電路、及其供電電路。掃描系統的主要作用是使顯像管的螢光屏上形成正常的光柵。

幅度分離電路利用同步信號在全電視信號中幅度最高的特點,把複合同步信號取出來積分電路利用場同步信號的寬度遠遠小於行同步信號寬度的特點,將場同步信號從複合同步信號中分離出來,去控制場掃描電路,實現電視場同步。

積分電路的分離方式也稱寬度分離afc電路作用是自動實現行同步。原理是將行同步信號從複合同步信號中取出,與本機行輸出級反饋回來的行頻鋸齒鍍信號進行比較,然後輸出誤差控制電壓去調整行掃描的頻率和相位,實現行電視同步電路。

電源電路

電視電源電路的作用是將電視提供的220 v交流進行(),然後經整流、濾波、穩壓,得到符合要求的穩定直流電壓供給各部分電路。

發展歷程

誕生過程

1883年

電氣工程師用他發明的“尼普科夫圓盤”使用掃描方法,作了首次發射圖像的實驗。每幅畫面有24行線,且圖像相當模糊。

1908年

肯培爾.斯文頓、羅申克夫提出電子掃描原理,奠定了電視技術的理論基礎。

1923年

電視的發明者之一美籍人茲瓦里金(又譯)發明積貯式攝像管。1923年發明電子掃書描式顯像管,這是電視攝像術的先驅。 維拉蒂米爾·斯福羅金

維拉蒂米爾·斯福羅金

維拉蒂米爾·斯福羅金

維拉蒂米爾·斯福羅金1925年

英國約翰.洛奇.貝爾德,根據“尼普科夫圓盤”進行了新的研究工作,發明機械掃描式機和接收機。當時畫面僅30行線,掃描器每秒只能5次掃過掃描區,畫面本身僅2英寸高,一英寸寬。在倫敦一家小商店向公眾作了表演。

1926年

電視的者之一貝爾德向英國報界作了一次播發和接收電視的表演。

1927——1929年

通過首次進行機電式電視試播;首次短波電視試驗;開始長期連續播發。

1930年

實現電視圖像和聲音同時發播。

1931年

首次把影片搬上電視銀幕。 人們在通過電視欣賞了英國著名的地方賽馬會轉播。電視的發明者之一美國人發明了每秒種可以映出25幅圖像的電視裝置。 費羅·法恩斯沃斯

費羅·法恩斯沃斯

費羅·法恩斯沃斯

費羅·法恩斯沃斯1936年

英國廣播公司採用貝爾德機電式電視廣播,第一次播出了具有較高,步入實用階段的電視圖像。

1939年

開始播送全電子式電視。菲普發明第一台黑白電視投影機 。

1940年

美國研製出機電式彩色電視系統。

1949年12月17日

開通使用第一條敷設在倫敦與蘇登.可爾之間的電視電纜。

1951年

h.洛發明三槍蔭罩式顯像管,洛倫期發明單槍式彩色。

1954年

美國得克薩期儀器公司研製出第一台全電視接收機。

1966年

美國無線電公司研製出電視機。3年後又生產出具有電子調諧裝置的彩色電視接收機。

1972年

日本研製出彩色電視投影機。

1973年

用於電視廣播,實驗證明可用於衛星通信。

1976年

英國完成“電視文庫”系統的研究,用戶可以直接用電視機檢查新聞,書報或雜誌。

1977年

英國研製出第一批攜帶式電視機。

1979年

世上第一個“”在倫敦開通。它是英國郵政局發明的。它能將計算機里的信息通過普通傳送出去並顯示在用戶電視機螢幕上。

1981年

日本公司研製出袖珍黑白電視機,液晶螢幕僅2.5英寸,由電池供電。

1984年

日本公司推出“宇宙電視”。該系統的畫面寬3.6米,高4.62米,相當於210英寸,可放置在小型卡車上,在小街和廣場等需要的地方播放。系統中採用了松下獨家研製的“高輝度彩色發光管”,即使是白天,在室外也能得到色彩鮮艷,明亮的圖像。

1985年3月17日

在日本舉行的筑波科學上,索尼公司建造的超小螢幕彩色亮相。它位於中央廣場上,長40米、高25米,面積達1000平方米,整個建築有14層樓房那么高。相當一台1857英寸彩電。超小螢幕由36塊小型發光屏組成,每塊重1噸,厚1.8米 4行9作品共有45萬個彩色發光元件。通過其頂部安裝的,可以隨時顯示會場上的各種活動,並播放的各種廣告性錄像。

1985年

英國電信公司(bt)推出綜合網路。它向用戶提供、快速傳送圖表 、傳真、慢掃描電視終端等。 1991年11月25日

日本公司的開始試播:其掃描線為1125條,圖像質量提高了100%;畫面縱橫比改傳統的9:12為9:16,增強了觀賞者的現場感;平機視角從10度擴展到30度,映圖更有深度感;電視面像“畫素”從28萬個增加 為127萬個單位面積畫面的信息量一舉提高了近4倍……因此,觀看高清晰度電視的距離不是過去屏高的7倍而是3倍,且伴音逼真,採用4高保真立體聲,富有感染力。

1995年

日本索尼公司推出超微型彩色(即手掌式彩電),只有手掌一樣小小 ,重量為280克。具有,也有耳機插孔,液晶顯示屏約5.5厘米,畫面看來雖小,但圖像清晰,其最明顯的特點是:以人的身體作來取得收視效果,看電視時將兩根引線套在脖子上,就能取得室外天線般的效果。

1996年

日本索尼公司推向市場“壁掛”式電視:其長度60厘米、寬38厘米,而厚度只有3.7厘米,重量僅1.7千克,猶如一幅壁畫。

中國的發展

1958年9月2日 初期電視事業

初期電視事業

初期電視事業

初期電視事業我國第一台電視機製造成功,開始播送黑白電視,並建立了相應的電視工業。

1973年開始試播。

專利申請

貝爾德申請

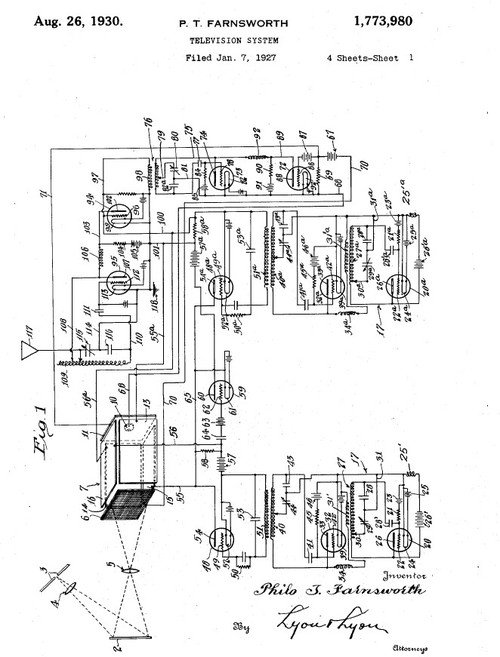

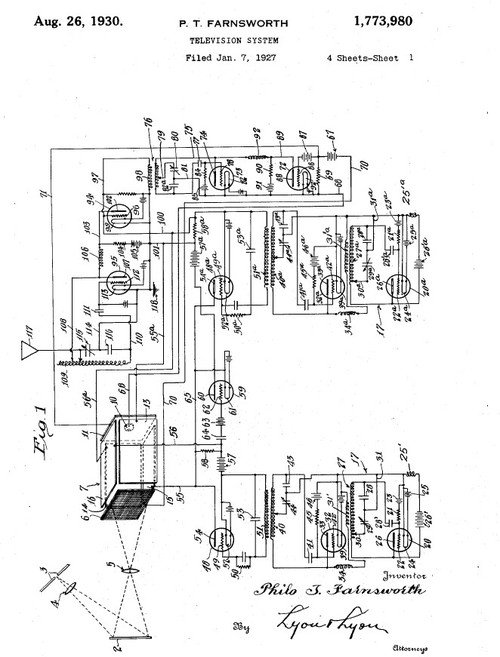

隨著1875年發明以及無線電和技術的發展,很多科技人員著手研究圖像傳送技術,想套用最新科技成果,對靜止或活動的、進行光電轉換,並將傳送出去使其他地方能即時重現畫面。首先發明和實現這樣電視系統的是英國工程師j.l.貝爾德(john logie baird)。貝爾德於1923年7月26日向英國專利局申請了名稱為“通過有線或無線電波通信方式,傳送圖像、和場景的”,並於1924年10月9日獲得授權,專利號為gb222604。該系統與其說是電子式的還不如說是機械式的。它是基於柏林的俄裔德國人p·尼普可夫(paul niphow)。名稱為“電子望遠鏡”的1884年的德國de30105號專利,“電子望遠鏡”包括兩個相同的旋轉盤,一個設於傳送機上,另一個設於接收機上。每個盤有24個方孔,還有傳輸圖像的光電管。它出於這樣的運動圖像的構思,即一系列靜止圖像變換得足夠快的時候,就會在視覺上產生活動畫面的效果。但是,由於技術上原因,該專利並未實施。 電視機電路圖

電視機電路圖

電視機電路圖

電視機電路圖貝爾德上述專利提示了一種傳送圖像、肖像和場景的方法和系統,將景物的每一區域接連地投射到上,並且接收機利用該光敏元件引起的電流變化點亮設定成螢幕的一系列小燈,在螢幕上這些小燈變化的照明度形成了再現原畫面。下面結合附圖和實施例進一步說明該發明:要傳送的場景或目標a通過一透鏡b聚焦在旋轉盤d上,形成成像c,該盤d上穿有一系列按螺旋線排列的小孔。成像c可以是1英吋×1英吋的,盤上的孔直徑可以是1/18英吋(或1/32英吋)。這些孔圓周地分布約1英吋,第2孔比第1孔離中心近1/18英吋(或1/32英吋),第3個孔比第2個孔離中心近1/18英吋(或1/32英吋),以此類推直到第18個孔(或第32個孔),以致於在盤d轉動時,要輸送的畫面的每個部分接連地通過一個1/18英吋的孔(或1/32英吋的孔)。在盤的後面有一個光敏元件e,通過穿孔m不同的光照到該光敏元件上,導致從f流過光敏元件電流變化,並該變化電流經過諸如熱離子等放小後,通過導線或元件輸送到接收機,接收機裝有一個與傳送機的盤d完全同步旋轉的臂g,該臂端頭有電刷並與一系列觸頭h相通,每個觸頭與一個小燈相連線,而這些燈以行列排列形成一個螢幕k。每個孔掃過畫面的一個條帶,並在接收屏上通過一列燈將條帶再現,這樣每孔有其相應的列的燈與其對應,可使用很多燈,燈越多再現畫面越好。如果相應瞬時孔對著畫面明亮部分,燈會很亮;如果那瞬間孔對著畫面黑的部分燈就會暗淡;螢幕上燈的不同明暗度再現了畫面,由此構成一幅幅圖像。

生於1888年。他曾在菲爾德高等、皇家技術學院和格拉斯哥國小學習,因爆發而輟學。他是一個不成功的商人,開始投入研究工作時,他很貧困,沒有經費,他只好利用茶葉箱、餅乾盒、導線、臘等廢舊物品,自己動手做實驗裝置,連旋轉盤都是用卡片紙板做的,畫面從頂到底30線,每秒傳輸10次。

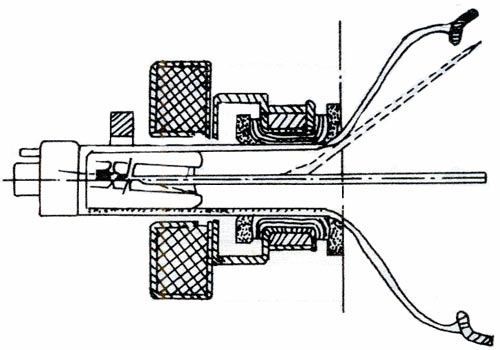

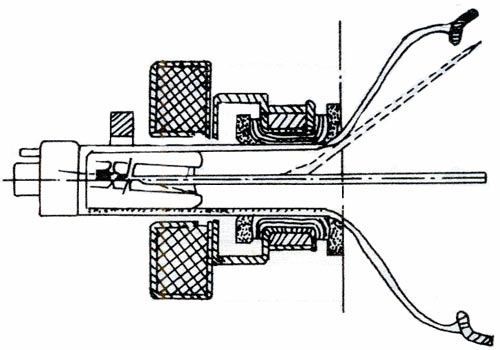

1924年,他成功地在幾米範圍內發射了小畫面。1925年10月2日,他終於成功地使年輕勤雜人員威廉·台英頓(willian taynton)的臉出現在電視機上。他與百貨公司簽訂了以電視傳送表現獲取酬金的契約,並不斷地改進系統。 顯像管原理圖

顯像管原理圖

顯像管原理圖

顯像管原理圖1928年,貝爾德開始將其電視系統正式播送,並且開始研究和試驗彩色電視。

1929年英國廣播公司(bbc)與貝爾德簽訂,採用他的發明試驗性播出電視。

1936年,bbc利用無線電,在世界上首次實現了定時電視廣播。但是,貝爾德的電視採用機械式技術路線的局限性也顯現出來了。儘管他作了很小努力,但是傳送的畫面質量一直存在問題,掃描精度受轉動速度限制,圖像清晰度不夠,閃爍畫面使觀眾頭疼。在這一領域當時是很活躍的,在貝爾德根據機械掃描原理從事電視時,美國的發明人在進行電子掃描的研究,力圖採用另一種技術路線—電子式電視系統。

茲沃爾金

俄裔美國工程師弗拉基米爾·k·茲沃爾金(vladimir eworykin)j 1923年12月29日申請,於1938年12月20日才批准公布的us2141059專利,發明了顯像管和技術以及電視系統,為電子式電視系統奠定了基礎,儘管開始時電子式電視系統並不完善,效果還不如機械式的,但是,在茲沃爾金、美國無線公司和英國emi公司等努力下,技術進步很快,如掃描線1929年為48線,1935年達到343線。

儘管茲沃爾金的 映像管讓電視具有了實用性,但是它卻無法使電視的播送很容易或是完美。“光電攝像管”——正如它常常會被電視人員提及的那樣——能夠產生清楚、清晰的圖像,但是對光卻不是很敏感。在明亮的日光下,一切都很正常,但是在演播室中,則需要巨小的光量——比電影業所需的光量還要多。熱度水平超過了100華氏度,男女演員需要化妝(包括濃厚的眼影盒唇彩)來抵消舊時的電弧燈所散發出的炫目的光。茲沃爾金與他的工作小組要補救這一點!

1936年底、1937年初,在北部的亞力山德拉宮(alexandra palace)設立了emi公司電子式電視系統和貝爾德的機械式電視系統兩個系統,並隔周輪番使用,比較兩個系統哪個效果好。電子式品種技術一等。3個月後,bbc告訴貝爾德將關他的系統。電子式電視系統成為電視的主流系統。貝爾德於1946年逝世於蘇塞克斯郡.貝爾克斯希爾(bexhill,sussex)。

爭議事件

電視不是哪一個人的發明創造。它是一小群位於不同歷史時期和國度的人們的共同結晶。早在十九世紀時,人們就開始討論和探索將圖像轉變成的方法。在1900年,“television"一詞就已經出現。

人們通常把1925年10月2日蘇格蘭人(john logie baird)在的一次實驗中“掃描”出木偶的圖像看作是電視誕生的標誌,他被稱做“電視之父”。但是,這種看法是有爭議的。

因為,也是在那一年,美國人斯福羅金(vladimir zworykin)在西屋公司(westinghouse)向他的老闆展示了他的電視系統。 貝爾德和同事

貝爾德和同事

貝爾德和同事

貝爾德和同事儘管時間相同,但約翰·洛吉·貝爾德(john logie baird)與斯福羅金(vladimir zworykin)的電視系統是有著很小差別的。史上將約翰·洛吉·貝爾德(john logie baird)的電視系統稱做機械式電視,而斯福羅金的系統則被稱為電子式電視。這種差別主要是因為傳輸和接收原理的不同。

電視的發展紛繁複雜。幾乎是同一個時期有許多人在做同樣的研究。

rca1939年推出機,到1953年設定全美彩電標準以及1954年推出rca機。

分類

從使用效果和外形來粗分為5小類:(等離子、和一部分超薄壁掛式dlp背投)、(純平crt、超平crt、超薄crt等)、(crt背投、dlp背投、lcos背投、液晶背投)、、。

| 中文全稱 | 中文別稱 | 英文名 | 英文簡稱 | 運行網路 | 終端 |

|---|---|---|---|---|---|

網路電視 | web television | webtv | 網際網路 | 電腦 | |

數位電視 | digital television | dtv | 衛星傳輸 | 電視機 | |

網際網路 電視 | 互動式 網路電視 | protocol | iptv | 寬頻網 | 電視機 電腦 |

移動電視 | 車載電視 | 無線通信網 無線傳輸 | 手機 顯示屏 | ||

戶外電視 | 賣場電視 | 無線傳輸 硬碟隨身碟 dvd | 顯示屏 |

建議

人的位置距離電視機愈近,受刺激愈小,也就愈容易造成眼疲勞。所以,電視機的安放位置應以適合眼的生理要求為原則。

最佳位置是,人距電視機2.5~8米遠,其高度要略低於視平線。過高時,由於抬頭,眼睛向上看很容易引起疲勞;過低時,因為需要低頭向下看也容易產生疲勞。當然,還應當注意不能把電視機放得過斜,否則,歪頭斜看不僅圖像不清楚,而且更容易引起眼疲勞。

看電視時,一次不能超過60分鐘就應當稍加休息,最好能閉眼休息。有人做過調查,如果看電視超過4小時不休息時,則可以下降兩行視力(0.2)。長時間看電視不僅容易使孩子身體變得虛弱和肥胖,而且容易形成近視。如果已經患近視的孩子,看電視最好一次不要超過半小時,就要休息10分鐘。

另外,看電視時室內應保持一定的亮度。也就是說,電視的亮度和室內周圍亮度的對比度,不能相差懸殊,否則容易造成眼疲勞,也會促進近視眼的形成和發展。所以,室內應當保留一個低度數的燈具,其亮度以能看清書本字跡為合適。

相關

螢幕尺寸

電視機的螢幕尺寸是一個衡量電視機可能的最小顯示畫面的參數,它以電視機對角線的長度量

,單位通常是英寸。

液晶電視螢幕的尺寸是嚴格的產品說明書所標註的尺寸,因為液晶螢幕不存在被框線遮蓋住的現象。

市場銷售的個別產品存在尺寸不實的現象,主要表現為比標註的標準尺寸少1-2厘米,即少了不到1英寸的距離。

網路互動

電視是實時媒體,除非錄下來否則無法回顧或反覆觀看,而在這一點上優勢明顯,它既有可以隨時翻看的優點,又克服了時效性差、缺乏分類和篇幅受限等缺點,成為稍縱即逝的電視節目的資料庫和圖書館。

互動是一直探索的以加強傳者與客群之間聯繫和了解客群反應的重要手段。的發展讓人們對互動這個詞有了更深的理解,並寫進了客群和媒體接觸的生活中。電視與網路的結合是最好的。吸收電視的內容,電視藉助網路的平台,真正實現的最最佳化。

機頂盒

對於(set top box),沒有標準的定義, 從廣義上說,凡是與電視機連線的網路終端設備都可稱之為機頂盒。從過去基於有線電視網路的模擬頻道增補器、模擬頻道解碼器,到將電話線與電視機連線在一起的“維拉斯”上網機頂盒、的綜合接收(ird,integrated receive decoder)、數字地面機頂盒以及有線電視都可稱為機頂盒。從狹義上說,如果只說數字設備的話,按主要功能可將機頂盒分為上網機頂盒、 數字機頂盒(dvb-s)、數字地面機頂盒(dvb-t)、有線電視數字機頂盒(dvb-c)以及最新出現的iptv機頂盒等。

數位電視機頂盒是之一,它是一種能夠讓用戶在現有模擬電視上,觀看數位電視 節目,進行互動式數位化娛樂、教育和商業化活動的消費業。

網路視頻

iptv即,是一種利用網的基礎設施,以計算機(pc)或“普通電視機 網路(tv ipstb)”為主要終端設備,向用戶提供、internet訪問、遊戲等多種互動式個性需求服務的嶄新技術。基於p2p原理的網路電視,但是和其他p2p網路電視不同,端功能開放,允許用戶自己添加節目,在網上找到的節目也可以添加進去,基於p2p原理傳播,節目也可以添加。

圖文

(teletext)是一種電視廣播的附屬業務。圖文電視是在系統中,電視螢幕每秒顯示25幀電視信號,每幀625行,每行從螢幕左側掃到右側,每幀分兩場從螢幕上邊掃到下邊。每幀625行中實際顯示在螢幕上的只有575行,還有50行是逆程,是看不到的。逆程通常除了用來傳輸測試信號外還可用來傳輸額外的數據信息,包括圖形、文字。在接收端觀眾使用專用的圖文電視解碼器可以在螢幕上收看到所傳送的信息。