雷達,是英文radar的音譯,源於radio detection and ranging的縮寫,意思為"無線電探測和測距",即用無線電的方法發現目標並測定它們的空間位置。因此,雷達也被稱為“無線電定位”。雷達是利用電磁波探測目標的電子設備。雷達發射電磁波對目標進行照射並接收其回波,由此獲得目標至電磁波發射點的距離、距離變化率(徑向速度)、方位、高度等信息。

基本介紹

- 中文名:

- 外文名:radar(英文縮寫)

- 英文全稱:radio detection and ranging

- 中文全譯:無線電探測和測距

- 基本原理:用電磁波探測目標距離方位速度等

- 套用領域:軍事作戰指揮、民用航行引導

- 首次運用:第二次世界大戰

起源,發展歷史,工作原理,分類,波段劃分,波段標準,套用,

起源

雷達的出現,是由於一戰期間當時英國和德國交戰時,英國急需一種能探測空中金屬物體的雷達(技術)能在反空襲戰中幫助搜尋德國飛機。二戰期間,雷達就已經出現了地對空、空對地(搜尋)轟炸、空對空(截擊)火控、敵我識別功能的雷達技術。 雷達顯示器螢幕

雷達顯示器螢幕

雷達顯示器螢幕

雷達顯示器螢幕二戰以後,雷達發展了單脈衝角度跟蹤、脈衝都卜勒信號處理、合成孔徑和脈衝壓縮的高解析度、結合敵我識別的組合系統、結合計算機的自動火控系統、地形迴避和地形跟隨、無源或有源的相位陣列、頻率捷變、多目標探測與跟蹤等新的雷達體制。

後來隨著微電子等各個領域科學進步,雷達技術的不斷發展,其內涵和研究內容都在不斷地拓展。雷達的探測手段已經由從前的只有雷達一種探測器發展到了紅外光、紫外光、雷射以及其他光學探測手段融合協作。

當代雷達的同時多功能的能力使得戰場指揮員在各種不同的搜尋/跟蹤模式下對目標進行掃描,並對干擾誤差進行自動修正,而且大多數的控制功能是在系統內部完成的。

自動目標識別則可使武器系統最大限度地發揮作用,空中預警機和jstars這樣的具有戰場敵我識別能力的綜合雷達系統實際上已經成為了未來戰場上的信息指揮中心。

發展歷史

1842年,奧地利物理學家都卜勒(christian andreas doppler)率先提出利用都卜勒效應的都卜勒式雷達。 路基雷達

路基雷達

路基雷達

路基雷達1864年,英國物理學家麥克斯韋(james clerk maxwell)推導出可計算電磁波特性的公式。

1886年,德國物理學家赫茲(heinerich hertz)展開研究無線電波的一系列實驗。

1888年赫茲成功利用儀器產生無線電波。

1897年湯姆遜(jj thomson)展開對真空管內陰極射線的研究。

1904年侯斯美爾(christian hülsmeyer)發明電動鏡(telemobiloscope),是利用無線電波回聲探測的裝置,可防止海上船舶相撞。

1906年德弗瑞斯特(de forest lee)發明真空三極體,是世界上第一種可放大信號的主動電子元件。 移動雷達

移動雷達

移動雷達

移動雷達1916年馬可尼( marconi)和富蘭克林(franklin)開始研究短波信號反射。

1917年羅伯特·沃特森·瓦特(robert watson-watt)成功設計雷暴定位裝置。

1922年馬可尼在美國電氣及無線電工程師學會(american institutes of electrical and radio engineers)發表演說,題目是可防止船隻相撞的平面角雷達。

1922年美國泰勒和楊建議在兩艘軍艦上裝備高頻發射機和接收機以搜尋敵艦。

1924年英國阿普利頓和巴尼特通過電離層反射無線電波測量賽層(ionosphere)的高度。美國布萊爾和杜夫用脈衝波來測量亥維塞層。 海基雷達

海基雷達

海基雷達

海基雷達1925年貝爾德(john l. baird)發明機動式電視(現代電視的前身)。

1925年伯烈特(gregory breit)與杜武(merle antony tuve)合作,第一次成功使用雷達,把從電離層反射回來的無線電短脈衝顯示在陰極射線管上。

1931年美國海軍研究實驗室利用拍頻原理研製雷達,開始讓發射機發射連續波,三年後改用脈衝波。

1935年法國古頓研製出用磁控管產生16厘米波長的信號,可以在霧天或黑夜發現其他船隻。這是雷達和平利用的開始。 航海雷達

航海雷達

航海雷達

航海雷達1935年英國羅伯特·沃特森·瓦特發明第一台實用雷達。

1936年1月英國羅伯特·沃特森·瓦特在索夫克海岸架起了英國第一個雷達站。英國空軍又增設了五個,它們在第二次世界大戰中發揮了重要作用。

1937年馬可尼公司替英國加建20個鏈向雷達站。

1937年美國第一個軍艦雷達xaf試驗成功。

1937年瓦里安兄弟(russell and sigurd varian)研製成高功率微波振盪器,又稱速調管(klystron)。

1939年布特(henry boot)與蘭特爾(john t. randall)發明電子管,又稱共振穴磁控管(resonant-cavity magnetron )。 戰略預警雷達

戰略預警雷達

戰略預警雷達

戰略預警雷達1941年蘇聯最早在飛機上裝備預警雷達。

1943年美國麻省理工學院研製出機載雷達平面位置指示器,預警雷達。

1944年馬可尼公司成功設計、開發並生產「布袋式」(bagful)系統,以及「地氈式」(carpet)雷達干擾系統。前者用來截取德國的無線電通訊,而後者則用來裝備英國皇家空軍(raf)的轟炸機隊。

1945年二次大戰結束後,全憑裝有特別設計的真空管──磁控管的雷達,盟軍得以打敗德國。

1947年美國貝爾電話實驗室研製出線性調頻脈衝雷達。50年代中期美國裝備了超距預警雷達系統,可以探尋超音速飛機。不久又研製出脈衝都卜勒雷達。 機載雷達

機載雷達

機載雷達

機載雷達1959年美國通用電器公司研製出彈道飛彈預警雷達系統,可發跟蹤3000英里外,600英里高的飛彈,預警時間為20分鐘。

1964年美國裝置了第一個空間軌道監視雷達,用於監視人造地球衛星或空間飛行器。

1971年加拿大伊朱卡等3人發明全息矩陣雷達。與此同時,數字雷達技術在美國出現。

1993年美國曼徹斯特市德雷爾·麥吉爾發明了多塔查克超智慧型雷達。

工作原理

各種雷達的具體用途和結構不盡相同,但基本形式是一致的,包括:發射機、發射天線、接收機、接收天線,處理部分以及顯示器。還有電源設備、數據錄取設備、抗干擾設備等輔助設備。

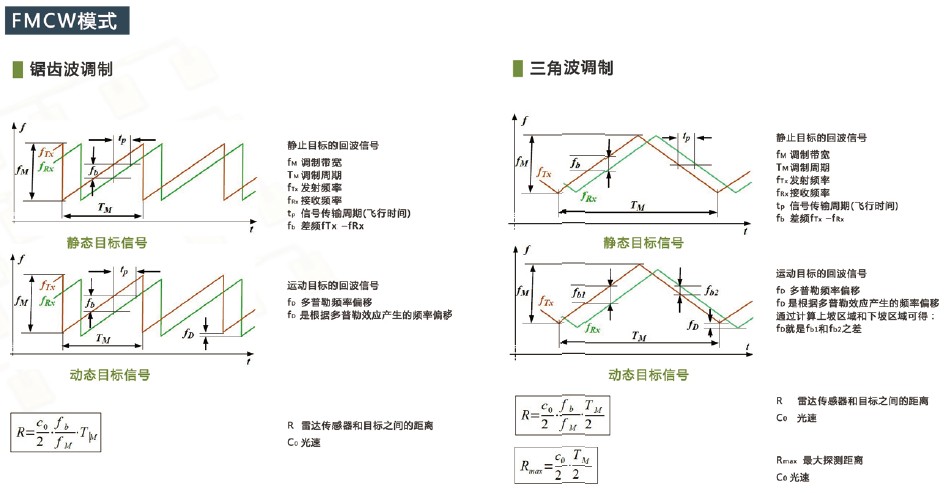

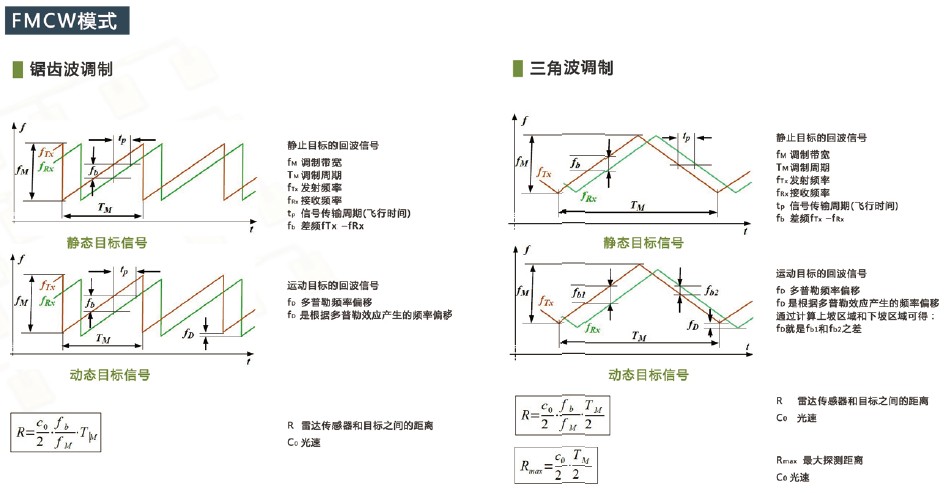

雷達所起的作用跟眼睛和耳朵相似,當然,它不再是大自然的傑作,同時,它的信息載體是無線電波。 事實上,不論是可見光或是無線電波,在本質上是同一種東西,都是電磁波,在真空中傳播的速度都是光速c,差別在於它們各自的頻率和波長不同。其原理是雷達設備的發射機通過天線把電磁波能量射向空間某一方向,處在此方向上的物體反射碰到的電磁波;雷達天線接收此反射波,送至接收設備進行處理,提取有關該物體的某些信息(目標物體至雷達的距離,距離變化率或徑向速度、方位、高度等)。 fmcw測速測距原理

fmcw測速測距原理

fmcw測速測距原理

fmcw測速測距原理測量速度原理是雷達根據自身和目標之間有相對運動產生的頻率都卜勒效應。雷達接收到的目標回波頻率與雷達發射頻率不同,兩者的差值稱為都卜勒頻率。從都卜勒頻率中可提取的主要信息之一是雷達與目標之間的距離變化率。當目標與干擾雜波同時存在於雷達的同一空間分辨單元內時,雷達利用它們之間都卜勒頻率的不同能從干擾雜波中檢測和跟蹤目標。測量目標方位原理是利用天線的尖銳方位波束,通過測量仰角靠窄的仰角波束,從而根據仰角和距離就能計算出目標高度。

測量距離原理是測量發射脈衝與回波脈衝之間的時間差,因電磁波以光速傳播,據此就能換算成雷達與目標的精確距離。

分類

雷達的種類繁多,分類的方法也非常複雜。一般為軍用雷達。通常可以按照雷達的用途分類,如預警雷達、搜尋警戒雷達、引導指揮雷達、炮瞄雷達、測高雷達、戰場監視雷達、機載雷達、無線電測高雷達、雷達引信、氣象雷達、航行管制雷達、導航雷達以及防撞和敵我識別雷達等。 雷達

雷達

雷達

雷達1.按照雷達信號形式分類,有脈衝雷達、連續波雷達、脈部壓縮雷達和頻率捷變雷達等。

2.按照角跟蹤方式分類,有單脈衝雷達、圓錐掃描雷達和隱蔽圓錐掃描雷達等。

3.按照目標測量的參數分類,有測高雷達、二坐標雷達、三坐標雷達和敵我識對雷達、多站雷達等。

4.按照雷達採用的技術和信號處理的方式有相參積累和非相參積累、動目標顯示、動目標檢測、脈衝都卜勒雷達、合成孔徑雷達、邊掃描邊跟蹤雷達。

5.按照天線掃描方式分類,分為機械掃描雷達、相控陣雷達等。

6.按雷達頻段分,可分為超視距雷達、微波雷達、毫米波雷達以及雷射雷達等。

其中,相控陣雷達又稱作相位陣列雷達,是一種以改變雷達波相位來改變波束方向的雷達,因為是以電子方式控制波束而非傳統的機械轉動天線面方式,故又稱電子掃描雷達相控陣技術,早在30年代後期就已經出現。1937年,美國首先開始這項研究工作。但一直到50年代中期才研製出2部實用型艦載相控陣雷達。80年代,相控陣雷達由於具有很多獨特的優點,得到了更進一步的套用。在已裝備和正在研製的新一代中、遠程防空飛彈武器系統中多採用多功能相控陣雷達,它已成為第三代中、遠程防空飛彈武器系統的一個重要標誌。從而,大大提高了防空飛彈武器系統的作戰性能。在21世紀,相控陣雷達隨著科技的不斷發展和現代戰爭兵器的特點,其製造和研究將會更上一層樓。

波段劃分

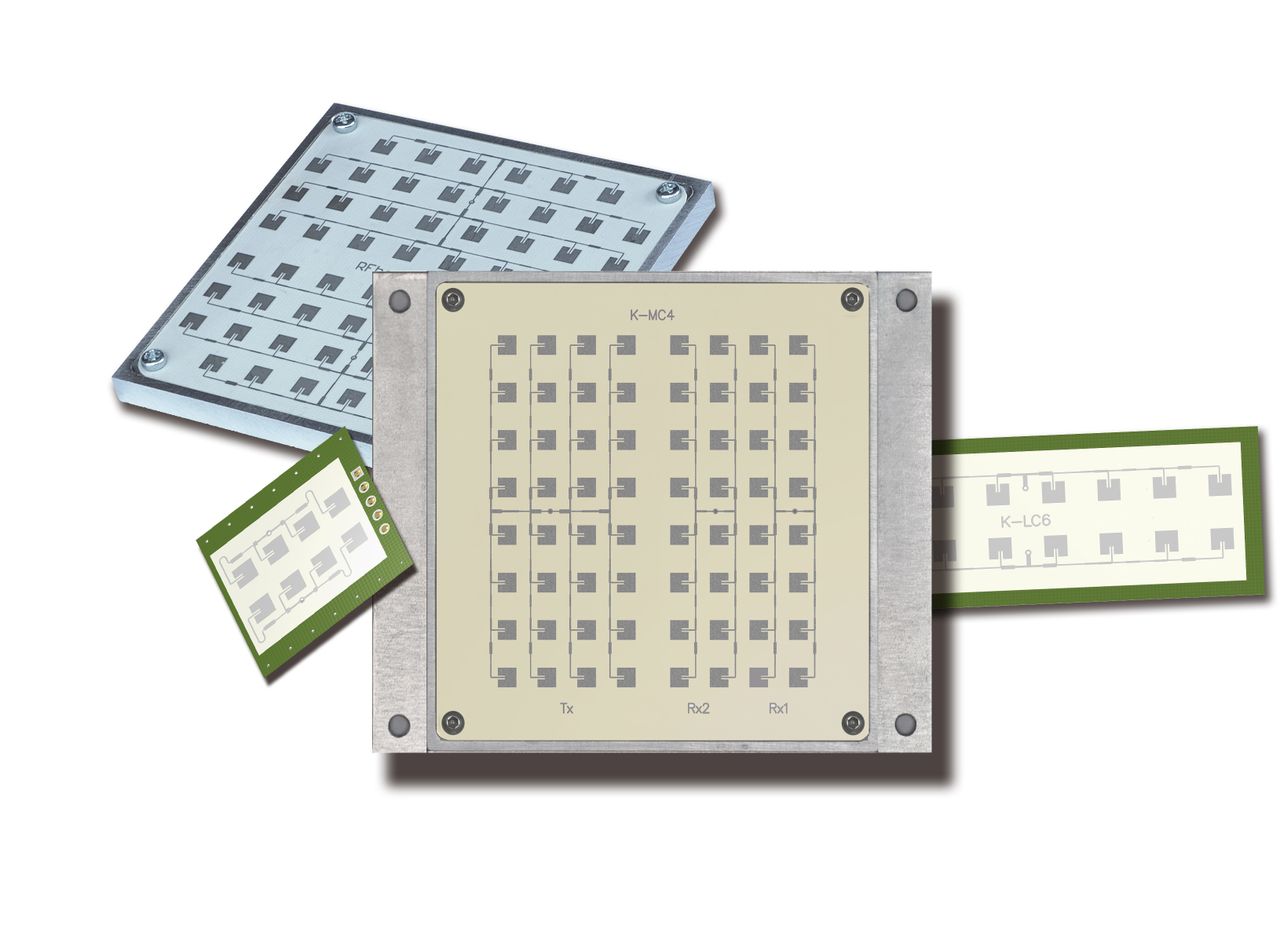

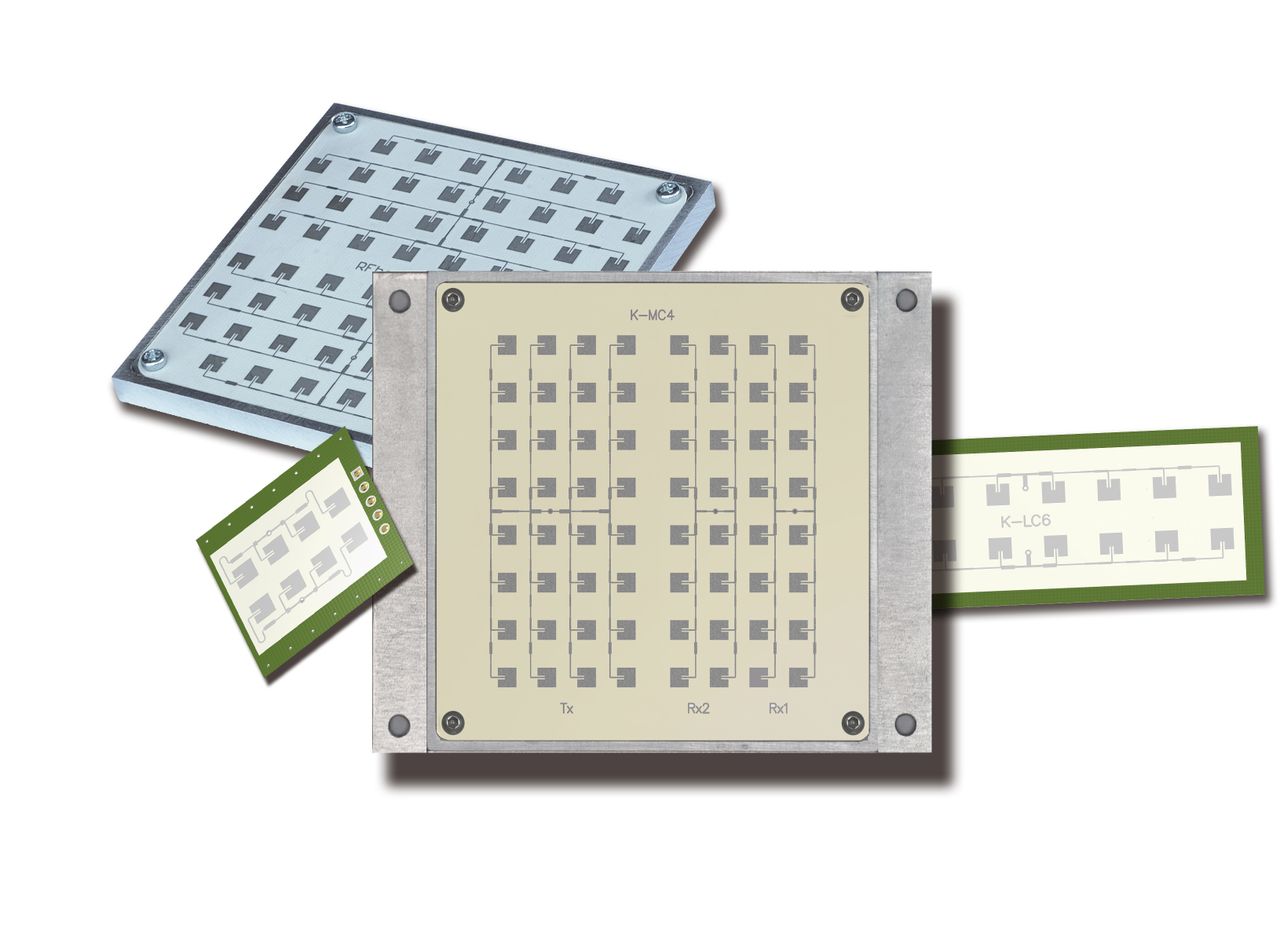

最早用於搜尋雷達的電磁波波長度為23cm,這一波段被定義為l波段(英語long的字頭),後來這一波段的中心波長度變為22cm。 當波長為10cm的電磁波被使用後,其波段被定義為s波段(英語short的字頭,意為比原有波長短的電磁波)。 雷達感測器

雷達感測器

雷達感測器

雷達感測器在主要使用3cm電磁波的火控雷達出現後,3cm波長的電磁波被稱為x波段,因為x代表坐標上的某點。

為了結合x波段和s波段的優點,逐漸出現了使用中心波長為5cm的雷達,該波段被稱為c波段(c即compromise,英語“結合”一詞的字頭)。

在英國人之後,德國人也開始獨立開發自己的雷達,他們選擇1.5cm作為自己雷達的中心波長。這一波長的電磁波就被稱為k波段(k = kurz,德語中“短”的字頭)。

“不幸”的是,德國人以其日爾曼民族特有的“精確性”選擇的波長可以被水蒸氣強烈吸收。結果這一波段的雷達不能在雨中和有霧的天氣使用。戰後設計的雷達為了避免這一吸收峰,通常使用頻率略高於k波段的ka波段(ka,即英語k-above的縮寫,意為在k波段之上)和略低(ku,即英語k-under的縮寫,意為在k波段之下)的波段。

最後,由於最早的雷達使用的是米波,這一波段被稱為p波段(p為previous的縮寫,即英語“以往”的字頭)。

該系統十分繁瑣、而且使用不便。終於被一個以實際波長劃分的波分波段系統取代,這兩個系統的換算如下。

原 p波段 = 現 a/b波段

原 l波段 = 現 c/d 波段

原 s波段 = 現 e/f 波段

原 c波段 = 現 g/h 波段

原 x波段 = 現 i/j 波段

原 k波段 = 現 k 波段

波段標準

二戰後雷達的波段有三種標準,德國標準、美國標準和歐洲標準。由於德國和美國的標準提出的較早,大多數使用的是歐洲新標準:

歐洲新標準下的部分波段表

波段 | 類型 | 波長[cm] | 頻率[ghz] |

a | 米波 | <0.25 | |

b | 米波 | 0.25-0.5 | |

c | 分米波 | 30-60 | 0.5-1 |

d | 分米波 | 15-30 | 1-2 |

e | 分米波 | 10-15 | 2-3 |

f | 分米波 | 7.5-10 | 3-4 |

g | 分米波 | 5-7.5 | 4-6 |

h | 厘米波 | 4-5 | 6-8 |

i | 厘米波 | 3-4 | 8-10 |

j | 厘米波 | 1.5-3 | 10-20 |

k | 厘米波 | 0.75-1.5 | 20-40 |

l | 毫米波 | 0.5-0.75 | 40-60 |

m | 毫米波 | 0.3-0.5 | 60-100 |

現用微波分波段代號

波段代號 | 標稱波長(cm) | 頻率範圍(ghz) | 波長範圍(cm) |

l | 22 | 1-2 | 30-15 |

s | 10 | 2-4 | 15-7.5 |

c | 5 | 4-8 | 7.5-3.75 |

x | 3 | 8-12 | 3.75-2.5 |

ku | 2 | 12-18 | 2.5-1.67 |

k | 1.25 | 18-27 | 1.67-1.11 |

ka | 0.8 | 27-40 | 1.11-0.75 |

u | 0.6 | 40-60 | 0.75-0.5 |

v | 0.4 | 60-80 | 0.5-0.375 |

w | 0.3 | 80-100 | 0.375-0.3 |

我國的頻率劃分方法

名稱 | 符號 | 頻率 | 波段 | 波長 | 傳播特性 | 主要用途 |

甚低頻 | vlf | 3-30khz | 超長波 | 1kkm-100km | 空間波為主 | 海岸潛艇通信;遠距離通信;超遠距離導航 |

低頻 | lf | 30-300khz | 長波 | 10km-1km | 地波為主 | 越洋通信;中距離通信;地下岩層通信;遠距離導航 |

中頻 | mf | 0.3-3mhz | 中波 | 1km-100m | 地波與天波 | 船用通信;業餘無線電通信;移動通信;中距離導航 |

高頻 | hf | 3-30mhz | 短波 | 100m-10m | 天波與地波 | 遠距離短波通信;國際定點通信 |

甚高頻 | vhf | 30-300mhz | 米波 | 10m-1m | 空間波 | 電離層散射(30-60mhz);流星余跡通信;人造電離層通信(30-144mhz);對空間飛行體通信;移動通信 |

特高頻 | uhf | 0.3-3ghz | 分米波 | 1m-0.1m | 空間波 | 小容量微波中繼通信;(352-420mhz);對流層散射通信(700-10000mhz);中容量微波通信(1700-2400mhz) |

超高頻 | shf | 3-30ghz | 厘米波 | 10cm-1cm | 空間波 | 大容量微波中繼通信(3600-4200mhz);大容量微波中繼通信(5850-8500mhz);數字通信;衛星通信;國際海事衛星通信(1500-1600mhz) |

極高頻 | ehf | 30-300ghz | 毫米波 | 10mm-1mm | 空間波 | 在入大氣層時的通信;波導通信 |

套用

雷達的優點是白天黑夜均能探測遠距離的目標,且不受霧、雲和雨的阻擋,具有全天候、全天時的特點,並有一定的穿透能力。因此,它不僅成為軍事上必不可少的電子裝備,而且廣泛套用於社會經濟發展(如氣象預報、資源探測、環境監測等)和科學研究(天體研究、大氣物理、電離層結構研究等)。星載和機載合成孔徑雷達已經成為當今遙感中十分重要的感測器。以地面為目標的雷達可以探測地面的精確形狀。其空間分辨力可達幾米到幾十米,且與距離無關。雷達在洪水監測、海冰監測、土壤濕度調查、森林資源清查、地質調查等方面也顯示出了很好的套用潛力。