閩語(英文:min chinese,西班牙文:chino min),即族閩語支,使用人口超過七千萬人,起源並主要分布於,也分布於浙江南部、台灣、和海南及海外。

有學者指出,閩語是基於地理區域的統稱,並非語言學概念。閩語其下的、、、、莆仙語是互不統屬的五種一級方言。國際學界則公認它們是漢語族下屬的五個語種。

閩語在其他國家華人居住地區也有相當規模的影響力,在海外華人里的影響力僅次於粵語。當今以各種閩語為母語的總人口數大約在7500萬以上,比粵語使用人口還要多,但在海外的分布範圍不如粵語分布廣。

書寫方面,除了漢字外,在百多年前曾有多位西洋傳教士與學者為各閩語制定了拉丁字,其中1830年完成閩南語拼音(音取廈門話),1881年完成海南話拼音,1890年代完成閩東語拼音(音取福州話),1890年完成莆仙語拼音(音取莆田話),1896年完成閩北語拼音(音取建甌話)。閩南語拼音傳到台灣後做了些許修改,稱為台灣羅馬字方案,而其他的閩語拼音方案於五十年前已廢除,但隨網際網路的發達,閩語拼音再度被人拾起。

基本介紹

- 中文名:閩語

- 外文名:min chinese

- 國語拼音:mǐn yǔ

- 閩南語拼音:bân-gú

- 閩東語拼音:mìng-ngṳ̄

- 所屬:族

- 使用人數:約七千五百萬人

歷史,通行地域,簡介,閩東語,閩南語,閩北語,莆仙語,閩中語,分片標準,語音,聲母,韻母,聲調,特徵,辭彙,語法,分布,福建,台灣,廣東,海南,浙江,方言島,香港,海外,研究史,

歷史

時,廢王制改郡制,統一文字,為,福建行政文化中樞之地。時,秦政漢隨,統一,得到閩越王的認同,形成了,以漢為主以閩為輔的獨特的"漢閩語",是閩越王(勾踐後代)最早建王城之地,名"冶"城。福建從此有了王城號召地,而能傳播漢閩文化於福建各地。

初,改州制,現為,因是地帶,也曾改名為泉 州(非現今閩南泉州),後發現,北有(福山非山名,是風水福山的意思),據傳是回頭虎的風水福地,卒改為至今。時的閩中,因之主改名隨而易名為福建,建字取自閩中早期第二大州而合成的。

五代十國時期,成立,是的首都,為閩府,閩語成了官語,得到進一步的發展,有非常發達的書寫系統,而能百分百以書寫。開始有了強大的閩語文化的凝聚力,能與當時強唐分庭抗禮。此時閩南地區,因長期泥沙堆積,開始多出3平方華里。開始移山填海,在閩南泉州修築拓大,此後,共二十七次修築拓城直到清朝道光年,共歷時900多年,閩南泉州,從水澤變泉州陸地擴大30平方華里。從開始,福州直接管轄(泉州地)至到武榮州成立自理,為時886年。武榮州27年後建城改為泉州。

時,福州為福州府,府治福建以及台 灣。把大量閩人遷入台 灣以助發展,台灣此時成為福建九閩。

通行地域

具體地點如下:

福建省的58個縣市:、、、、平潭、、、、、、、、、、、、、、、、、、金門、泉州、、、南安、惠安、、、、、、長泰、、南靖、平和、漳浦、雲霄、、詔安、、、、、、、、、部分、、(除外)、、、、、、浦城(南部)。以上地區約占全省面積的3/4。

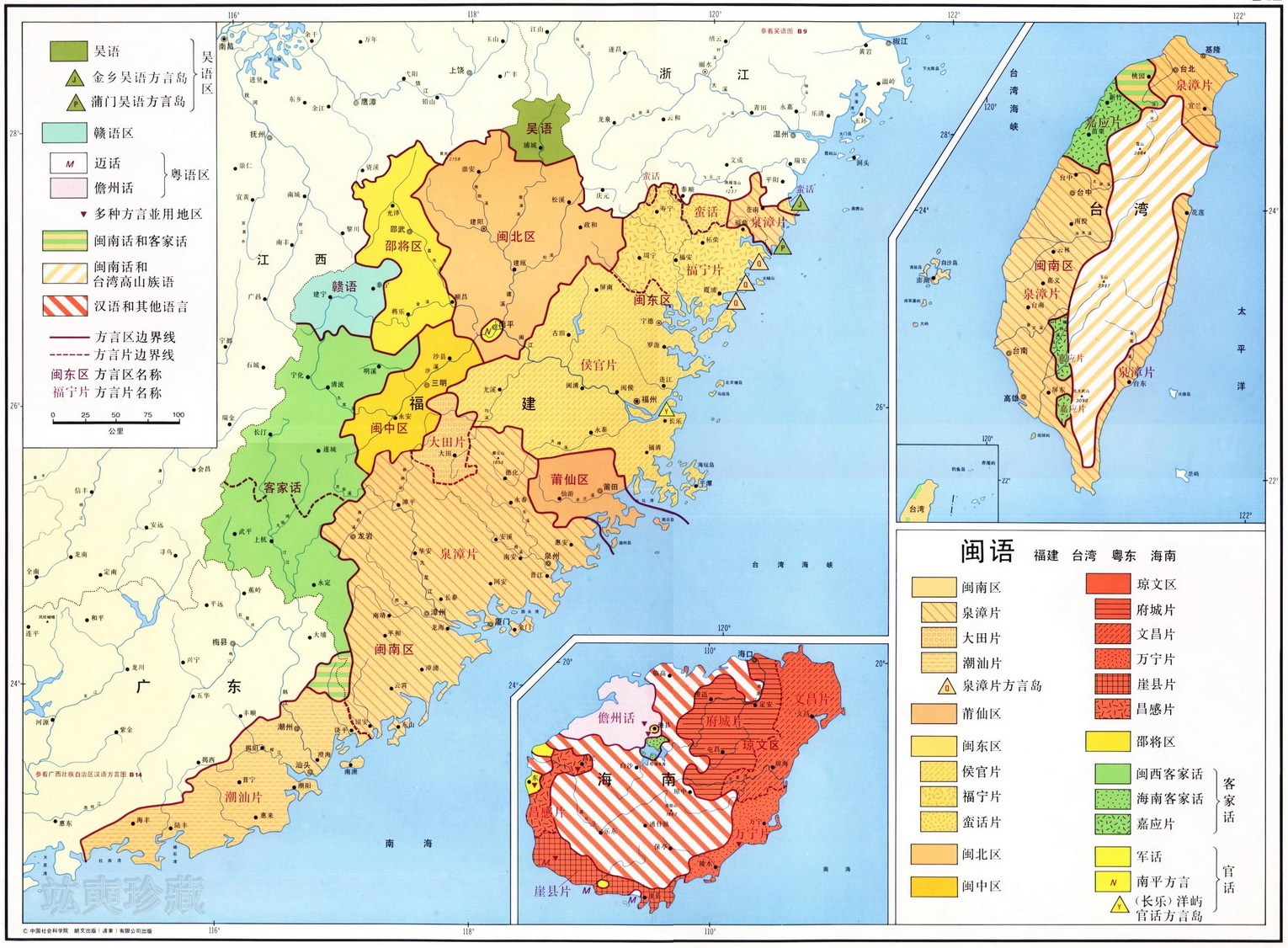

廣東省東部的12個縣市:地區的潮州、、南澳、、汕 頭、、揭陽、、普寧、惠來、、等,以及惠州市的惠東、惠城,博羅,惠陽,龍門; 河源市的紫金,東源,源城,梅州市、等縣區的一部分;雷州半島的湛江、、、(原)、、此外,主要通行粵語的和、也有少數鎮、鄉說閩語,而是閩語(出自莆田話)大縣,當中的“”、“”合起來占七成以上。 閩語分布圖

閩語分布圖

閩語分布圖

閩語分布圖海南省的15個縣市區:、、、、、、、、、、、、昌江、(除外)、。

浙江省南部、、、等縣的大部分和西部的少數地區,以及、的一部分地區也說閩語。

以上總計通行閩語的縣市約有 120 個以上。此外,江西省東北角的、、、等縣的少數地方,省中南部、、等縣的少數地方,江蘇省、等縣的少數地方,也有人說閩語。散居、中南半島的漢族華僑和華裔中,數百萬人祖祖輩輩也以閩語作為“母語”。在新加坡、馬來西亞、菲律賓、、、以及中南半島各國的華裔社區、歐美的漢族社區中,閩語也是主要的社會交際語之一。

簡介

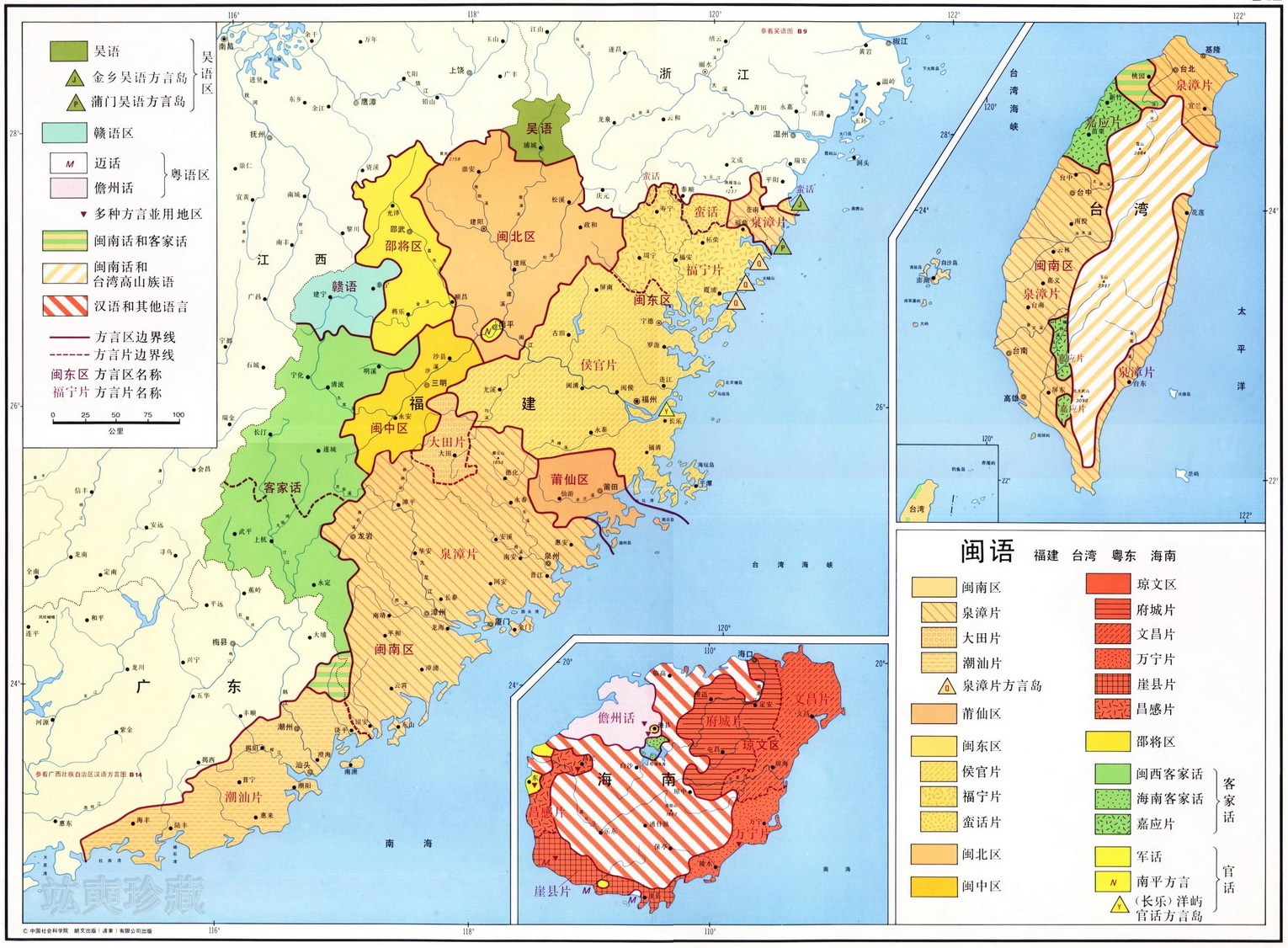

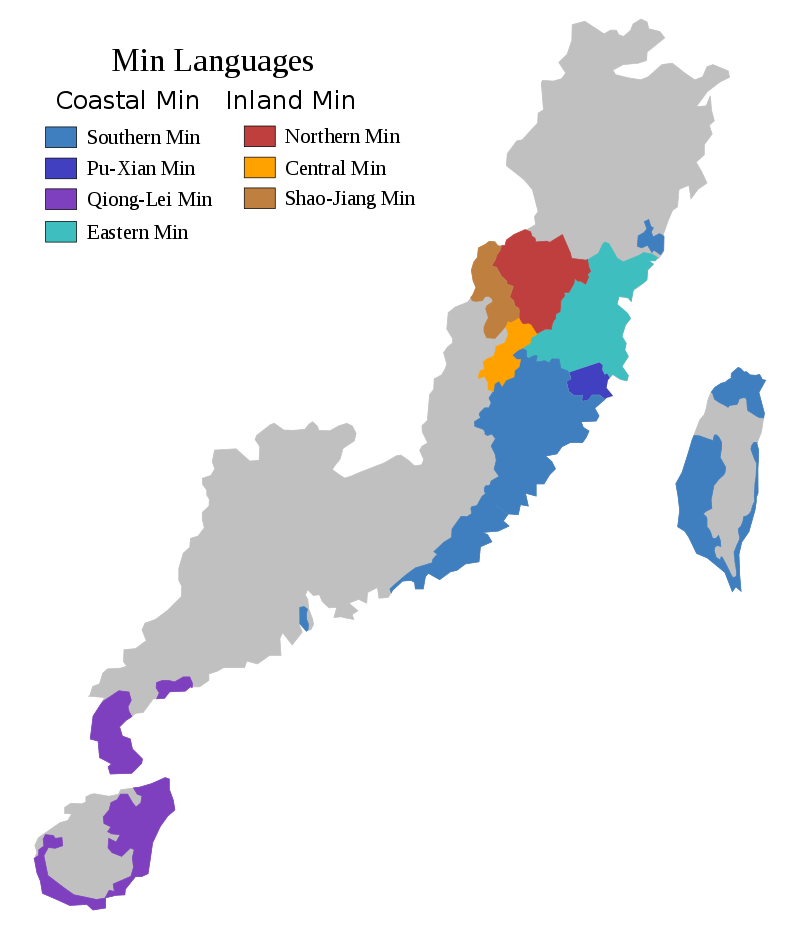

閩語分支分布圖

閩語分支分布圖閩東語

通行於福建省東部以為中心的閩江下游地區和大部分地區、的、東南亞的印尼、汶萊、馬來西亞的東馬(詩巫省有之稱,通行)及西馬的實兆遠(有小福州之稱),歐美漢族社區,和新加坡也有來自閩東漢族移民講閩東方言;通常北美的福建話即指。總使用者人數估計超過一千萬。在日本和歐洲的部分地區是主要的閩語。人們通常將福州話看做是的代表語言。

閩南語

又稱“福建話”(hokkien),以廈門話為標準。通行於福建省南部廈門、漳州、泉州、福建 、、福清縣南部少數村落、寧德霞浦三沙至福鼎地區、浙江南部少數地區以及(東南亞漢族部分講閩南話)、台灣的大部分地區、廣東的大部分地區、東部的少數村鎮以及潮汕地區(潮汕話)。閩南語發源於廈漳泉。

閩北語

通行於福建省北部、、(鄉區)、(今)、、、、浦城(南部)等縣市,以為代表。

莆仙語

通行於福建省東部沿海的、,泉港北部、東部、本來屬於的新厝鄉在1949年後被從莆田縣劃到。福清市漁溪鎮西部和南部本來屬莆田縣,稱為蘇田裡,東張鄉西部也本來屬莆田縣,稱為安香里,該片明代末期清代初期從莆田劃入福清 。比如福清市漁溪鎮的東際、江山、柳厝、等村的部分村,東張鄉的蘆嶺、金芝、雙溪等村的部分村,鏡洋鄉的、善山等村的部分村,的雲中村村,江陰鄉的莆頭村、小麥嶼、下石村的部分村,總計幾萬人。寧德霞浦大嶼鄉、比如大嶼鄉後門村,上千人。還比如下白石鄉幾千人。福鼎三都澳地區,比如福鼎縣澳腰、釣澳、後港等村,上千人。仙遊縣口音與莆田略微不同,可以交流;以莆田話為代表。

閩中語

通行於福建省中部區域內的、梅列區、三元區、等地,以為代表。永安話可以分成4小片:市區片、嶺後片、安砂片、羅坊片,聲母17個(包括零聲母),韻母41個,有發達的鼻化韻,沒有入聲韻。有特別的-m,-um等閉口韻。有6個聲調,分別是陰平調42,陽平調33,陰上調21,陽上調54,去聲調24,入聲調12。有比較嚴整的變調規律。

分片標準

若依有(1)有無;(2)聲母m、n、ng在口元音前念b、l、g,可把閩語簡單的分為兩種:

- (a)閩北話(包括閩東區、閩北區和邵將區)和

- (b)(包括莆仙區、瓊文區、閩中區和閩南區)。

其中(b)又有幾種情況:

- 消失,念口元音的:莆田話、雷州話、海南話(注意同(a)類無鼻化元音類型不同,(a)類從來就沒有過鼻化元音,只念鼻音韻尾,而這類是某些韻攝的陽聲韻變為鼻化元音後,鼻化元音在演變為口元音);

- 聲母在同輔音韻尾(不包括喉塞)-m、-n、-ng、-p、-t、-k相拼也念塞音b、l、g的(按閩南話的l其實是以塞音d成阻,邊近音l除阻的):閩南話泉漳片、閩中話;

- 次濁聲母在同輔音韻尾(不包括喉塞)-m、-n、-ng、-p、-t、-k相拼大部分念鼻音m、n、ng,少部分也念塞音b、l、g的:閩南話潮汕片、雷州話、海南話;

- 次濁聲母在同輔音韻尾相拼部分念鼻音m、n、ng,少部分也念塞音p、t、k的:莆仙話;

- 只有一個韻尾的:莆仙話、閩中話、大田話。

語音

聲母

各地閩語的聲母比較一致,大都只有15個,稱為“十五音”系統。不少聲母保留了上古漢語的特點:

a、沒有把來自重唇聲母念作唇齒聲母f,古非敷奉聲母字口語中一部分讀為p-、讀書音則為h-(或x-),即所謂“輕唇歸重唇”。

b、古知徹澄聲母字,多讀t-、即所謂“舌上歸舌頭”。

c、古全濁聲母並奉定從澄群字多讀為不送氣清音聲母,少數讀為送氣的也很一致。

d、古匣母部分字閩方言口語讀為k-或零聲母。

e、古照組聲母字與古精組字混讀。

韻母

閩語各主要語言特徵在韻母方面存在著較大的差別,主要表現為:

a、閩語的韻母不同程度地保留了古音中的鼻音韻尾和塞聲韻尾。其中閩南語保留較為完整,閩東語、莆仙話保留較少,閩北語和閩中話則幾乎已無塞聲尾韻而只有鼻音尾韻了。

b、閩語中不同程度地存在著文、白異讀現象,閩南語特別突出,幾乎文、白兩讀各成系統。

c、閩語不少地區(尤其是閩南語)有豐富的鼻化韻。

e、閩語中部分地區存在著"雙韻尾"的現象,主要表現在閩東、閩北、閩中三個語言區。

聲調

閩語各地都有入聲調(部分例外),聲調數目6~8個,以7個為多見。閩南話的潮州話有八聲:平、上、去、入各分陰、陽;閩北話(建甌話)有八聲,閩中話(永安話)只有六聲:閩北是平、上不分陰陽,而去、入分陰陽;閩中是平、上分陰陽而去、入不分陰陽。七個聲調的地方遍布閩南話的廈門、台北、海南、浙南等地和莆仙話的莆田、仙遊,以及閩東話的福州、福安等地。閩語中還普遍存在著複雜的音變現象,其中閩南話、閩中話有相當整齊的規律,閩東語、莆仙話在連讀時音變涉及、的變化。

特徵

閩語雖然內部差異性大,主要表現在音韻方面,卻仍有不少彼此相通之處。

各閩語分支大多擁有大量的、頻繁的連音,並且皆無唇齒咬合發聲的f(海南話除外;亦有部分觀點認為,在閩東話的南片福清話中和北片的福安話,是存在 [f] 這個音素的,不過是[θ]的變體)。 此類字白讀多讀為( p, b)。

多將的知組(知 [ʈ]、徹 [ʈʰ]、澄 [ɖ])讀為端組(端 [t]、透 [tʰ]、定 [d])。例如知ti5,陳tin5

閩語的這些特性,體現了漢語古無以及古無等諸多特點。

辭彙

閩語有一大批屬於本方言區常見而其他方言少見的語言詞。這些方言詞有兩個特點:一是繼承古代的語詞多,二是單音節詞多。例如 “卵”(蛋)。“目”(眼睛)、“塗”(泥土)、“曝”(曬)、“拍”(打)等等,都可以從古籍中找到出處、也都是單音節詞。此外、也有一部分閩方言詞借自外語。這些外來詞大都借自印度尼西亞-,形成了閩語辭彙中的獨特色彩,例如廈門話“雪文”(肥皂)來自sabon,“道郎”(幫助)來自tolong,“洞葛”(手杖)來自tongkat,“斟”(接吻)來自chium。也有一些來歷不易判明的方言詞,例如“揚”(抽打)等。

在閩語的五個片中,有許多語言詞是各片共有的,但也有不少方言詞只存在於某一些地方。大致說來,在五個閩語片中,閩東、閩南、莆仙三個沿海片辭彙上比較一致,而閩北、閩中兩個片,則有不少和閩東、閩南、莆仙不一樣的語詞。

語音差異以外,如下表所示,各地辭彙差異較多,影響彼此交流。

辭彙對照表 | ||||||||||||

類型 | 閩語 | 贛語 (南昌) | 客 家話 (梅 州) | 粵語 (廣州) | 北京 官話 (北京) | 日語 (東京) | ||||||

(福州) | 莆仙語 () | (廣義)閩南 語 | () | () | ||||||||

(廈 門) | 潮州語 (汕 頭) | 海南語 (海 口) | ||||||||||

全語共通 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 | 馬 |

漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | 漢字 | |

閩語共通 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 箸 | 筷子 | 筷只、箸只 | 筷子 | 筷子 | 箸 |

鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鼎 | 鑊、 鼎、罐 | 鑊頭 | 鑊 | 鍋 | (中華)鍋 | |

雞卵 | 雞卵 | 雞卵 | 雞卵 | 雞卵 | 雞卵 | 雞卵 | 雞蛋 | 雞卵 | 雞蛋、雞春 | 雞蛋、雞子兒 | 鶏卵 | |

內陸部・客家語共通 | 犬姆 | 狗母 | 狗母 | 狗母 | 狗母 | 狗嫲 | 狗嫲 | 狗婆 | 狗嫲 | 狗乸 | 母狗 | 雌犬 |

稻(粙) | 稻(粙) | 稻(粙)、稻子(粙仔) | 稻(粙) | 稻(粙) | 早子 | 禾 | 禾 | 禾 | 禾 | 稻子 | 稲 | |

各語特有 | 汝各儂 | 汝輩 | 恁、您 | 恁、您 | 汝儂 | 你伙人 | 汝儕 | 你俚 | 你等人 | 你哋、你哋 | 你們 | 貴方達 |

琵琶兜壁 | 鳥翕 | 蜜婆 | 蜜婆 | 飛鼠、佛鼠 | 比婆 | 卑婆燕 | 檐老鼠 | 帛婆仔 | 飛鼠、蝠鼠 | 蝙蝠 | 蝙蝠 | |

明旦 | 逢早 | 明旦日、明仔再 | 明起、明日 | 旦白 | 明朝 | 明朝 | 明日 | 天光日、晨朝日 | 聽日、聽朝 | 明天 明兒 | 明日 | |

語法

①名詞附加成分的運用。

②人稱代詞單複數的運用。

③數詞“一”和“這”、“那”的省略。前面的數詞“一”或指示代詞“這”、(“那”)在閩方言中往往可以省略,量詞直接與名詞組合。例如潮州話:“張畫雅絕” (這張畫很漂亮),“只雞肥死”(這隻雞很肥)。與此相關,指示“這”、“那”不能直接修飾名詞,如國語“這人很好”在閩方言說成“只個人很好”,不能說“只人很好”;同樣,“這書”也只能說“只本書”,不能說“只書”。

④ 形容詞-量詞-名詞的結構形式在閩方言各地普遍存在,但能和量詞直接組合的形容詞不多,最常用的是“大”和“細”(小)。例如廈門話"大隻牛"、"細泡燈"等。

⑤動詞"有" 的特殊用法。閩方言動詞"有" 的用法很多,其中之一是放在動詞的前面,表示完成時態。例如:福州話"我有收著汝個批"(我收到了你的信),"伊有食我無食"(他吃了我沒吃),台北話:"我有買"(我買了),潮州話"你有睇電影阿無?"(你看了電影沒有)。

⑥提前的現象比較常見。如"蘋果買兩斤"(買兩斤蘋果)的說法就很普遍。國語 "主語-動詞-賓語"的句式在閩方言中常加上一個介詞"共"(或"甲"),並把賓語提到動詞前面,例如"我共汝講"(我和你說)。

⑦動詞"去"常用作補語,表示動作行為已成為結果,相當於"已經"的意思,例如"飛去了"(已經飛了),"死去了"(已經死了),"碗破去了"(碗已經破了)。

⑧特殊的比較方式。閩方言的比較句有特別的結構,福建、台灣的閩方言多用"甲-較-形容詞-乙"表示,如廈門話"伊較懸(高)我",台北話"高雄較大新竹"。也有簡單一點的表達方式:"甲-形容詞-乙",如福州話"伊懸(高)我"。廣東省和海南省內的閩方言(、)比較的方式略有不同:"甲-形容詞-過-乙"如潮州話:"牛大過豬"。閩方言的等式比較,常用形容詞"平"的重疊來表示"一樣",如"我共伊平平懸"(我跟他一樣高)。

⑨"把"字句的表達方式。閩方言"把"字句的表達方式是把賓語提到最前面,後面跟一個"共伊"(把它)即:"賓語-甲伊-動詞",閩南方言片各地普遍通行這種說法。

分布

福建

台灣

由於該地域曾為日本殖民地,因此部分辭彙發音已融入的用法,普及國語後,又摻雜了用法(如:台灣稱為(gas)從日文發音“ガス,gasu”而來、(autobike)稱為“歐都邁”(日語:オートバイク,:ōtobaiku)等,而閩南話也音近日語),甚至彼此影響而形成台灣國語。為了區隔此不同也有稱為台灣閩南話或。

廣東

此外,主要通行粵語的中山市的沙溪、大涌、張家邊、亦有少量閩語人口分布;惠東縣的、稔山等鎮;陽西縣的儒洞,上洋等鎮;豐順縣的湯坑、留隍鄉鎮;茂南區鰲頭,袂花鄉鎮等。大約 2100萬人。

海南

海南有15個縣市使用閩語:、、、、、、、、、、定安、、昌江、東方(少數民族地區除外)、,大約500萬人。

浙江

明末清初有部分泉州人流入南部的、、、、西部等地。在太平天國戰爭之後,人口又流入浙東、部分地區,以及浙西湖州西北部山區。

方言島

香港

香港總人口685.4萬,福建籍(含鄰近) 約160萬,占香港總人口23%。在歷代以至現今的人口普查中以福建話學術名為,香港、東南亞稱閩南話為福建話,閩東話為福州話)為母語的約潮州話的1.7倍(參),而香港的最多來自而非潮州以及客家地區,的人口則比上海話更少,列入其他方言的選項,香港的福建人後裔以、、、為母語。

跟據歷代以至現今的語文數據,以及政府公布以至全國政協省籍成份數據,香港最大的漢族民係為(特別是江門人廣州人),其次為閩南人,第四大則為潮州人,閩東人則不在五甲之內,但香港亦有一定數量的閩東人。早期香港方言情況較為複雜,但隨潮,大量粵語廣州話人口進入香港,使香港廣州話成為最多人使用的方言,而且達到一定高的比例,香港政府決定以粵語作為香港通用語,香港在教育、廣播、政府部門只使用粵語廣州話,不少閩語人口及其後代在廣州話成為香港官方的通用語後放棄閩語,令50歲以下的閩語人口絕大多數都變成粵語廣州話人口,雖然不少仍懂得聽閩語,但很多都不懂得說閩語,很多連一句簡單的閩語句子亦說不出來,大多像各省籍的香港人一樣以中英夾雜的港式粵語與父母或祖父母的閩語溝通,很多在中學中文堂(香港的中文科即廣州話為本的中文)時亦學會粵語正音以應付考試(特別是中文會話科),只有較少比例對語文有興趣的年輕人口的懂流利閩語,很多50歲以上的中老年人士亦改以廣州話和子女溝通,但50歲以上的閩籍港人很多都懂得閩語,不過部份因長年沒說閩語而有些生疏,對閩文化較重視的人口以及年紀較大的人士仍以閩語作為母語,他們保持閩南習俗如信奉天后等,在說起廣州話的時候或有閩語口音。部份中老年原籍福建或潮州的閩語人口,與較不相熟的同鄉說話時以大多廣州話溝通,但與非常相熟的同鄉以及近親溝通時不少50歲以上人士仍以閩語溝通。

五十年代,香港市區有來自中國南方北方各地人口,但都以粵語和閩語為主,六十年代末期,香港化運動後,港人都迅速轉以廣州話作為交流語以至日常生活的第一以至第二方言。而以閩南漢人為大多數的國家如新加坡以及台灣等地亦推廣國語,國語亦是多數漢族華人的通用語,很多閩民系的後代的國語比閩語更好,而香港的廣州話以外各方言已經變得很式微,但在歷屆的人口普查中,福建話的人口在漢語中只比廣州話低,因為祖籍閩南人口基數是在廣府人以外中最大漢族群體,在六十年代以前,在香港市區亦經常會聽到閩南話。

香港的福建籍人口在民國以及二戰後曾接近總人口的40%,但潮人口中絕大部份來自廣東珠三角,廣東省以外的人口比例一直下降,但各省籍的人士亦有把家屬申請到港,因為福建籍人口在民國合法移民大約占總香港人口的40%,所以申請來港者亦大約有40%為福建籍(但在60年代香港人口即以廣東籍為大多數,因為逃港人口已達總人口的30%,但逃港者居港權未定,在1980年以前極少有逃港者成功把親屬申請到港,家屬移民以民國時來港的廣東福建籍人口為主),加上福建籍人口亦有從東南亞新加坡等地遷居,人口下降得沒其他省籍人口快,現今社會各界上流、富豪以及非常重要的人物才可參加的全國政協委員,福建籍的亦占1/4以上,香港的福建籍人口由民國時代的接近40%一直下降至現今的20%。由香港移居外國(如歐美)的福建籍人口,特別是五十歲以下的人士,他們大多數以廣州話在外國溝通。其他省籍的總人口比例亦一直下降。香港人口普查語言分類以及全國政協委員比例大可代表了各族群在港的人數,在廣東籍以外的主要為福建籍,其次則為浙江籍、江蘇籍以及山東籍。

海外

東南亞

- 馬來西亞:人口接近600萬人,閩南系族群有200萬人,潮州與海南人之人口,在各方言群中排列第4及5位。北馬如、盛行漳州話及,中、南馬如通行閩南語。、砂𦛨越和部分城市通行。

- 汶萊:華人人口4萬5800人,大部分為閩南系族群。首都斯里巴加灣通行閩南語。

- 新加坡:華人人口300萬人,閩南系族群約200萬,潮州人有47萬,海南人有15萬,操閩南語系者,占了華人總人口的78%。盛行泉州及潮州音閩南語。

- 緬甸:華人大約90萬人,閩南系移民占約40%,海南人3%。通行漳州音閩南語。

- 印尼:華人人口600萬人,閩南民系逾半,海南人與潮州人略少。通行漳州音閩南語,語音接近馬來西亞的北馬閩南話。

- 寮國:華人大約5000餘人,接近90%為潮州人。通行潮州音閩南語。

- 菲律賓:華人人口約有100萬人,90%為閩南系,大部分祖籍泉州。通行泉州音閩南語。

- :華人人口接近600萬人,潮州人逾40%,海南人18%,福建人16%。通行潮州音閩南語。唯普吉島及泰南部分地區通行漳州音閩南語。

- 越南:華人人口近100萬人,潮州人占34%,閩南系6%,海南人2%,總計42%。通行潮州音閩南語。

歐美,非洲,亞洲其他各國

- 美東:美東地區超過10萬華人通行。

- 日本:日本華人族群多通行閩東語福州話。

、閩北地區,向來有的說法,有的甚至僅相隔一山便無法對談。通常越往沿 海地區移動,隨著交通的便利和受、影響,口語的互通程度就越高。

不僅在福州()與海外(東南亞、日本、北美)福州人社區之間可以順利溝通,與鄰近的寧德話也相近,但與閩南話互相溝通不大。

研究史

福建地區在唐宋時期曾是漢語興盛的地區之一。兩部早期《》和《》都跟福建人有著很密切的關係(《》由莆田刊印,《》的刊印者三山張之麟可能是福州人,福州別稱三山,不過也有別的地方別稱三山的)。但唐宋時期人們關心的只是如何解釋《》,而對方言口語並不關心。明清時期,出現了第一部閩語韻書——《》,該書記載了18世紀福州話的音系。此書對閩語韻書影響甚大,閩南韻書所用十五音實則《》首創,後來《》等閩北、閩東地區韻書也受到《》很大的影響。廈門、福州、、海南、台灣等地開埠後,西方傳教士紛至沓來,開始用西方語言學理論來描寫、解釋閩南縣語。在20世紀初調查了台灣的方言。 30年代,中國學者用現代語言學理論描寫、解釋閩南語的著作日益增多(例如《》)。1950年代是兩岸方言調查的一個高峰期,同時海外亦有《四個閩南方言》的出版。