金陵是南京的古稱,也是南京最雅致的別稱。公元前333年,楚威王熊商於築,金陵之名源於此。公元229年,吳大帝孫權在此建都,金陵從此崛起,使中國的政治中心走出黃河文化板塊的格局,引領了長江流域及整箇中國南方地區的發展,長期是中國南方的政治、經濟、文化中心。時期,金陵已達二十八萬戶,人口超過百萬,是世界第一個人口超過百萬的城市,也是時期中國的經濟、文化、政治、軍事中心,當時世界上最大的城市。

金陵是中華文明的重要發祥地,有著7000多年文明史、近2600年建城史和近500年的建都史,歷史上曾數次庇佑之,是中國四大古都中唯一未做過異族政權首都的古都,被視為漢族的復興之地,在中國歷史上具有特殊地位和價值,深遠的影響了中國歷史的進程,使在金陵保存了之正朔,被歷代所傳誦。

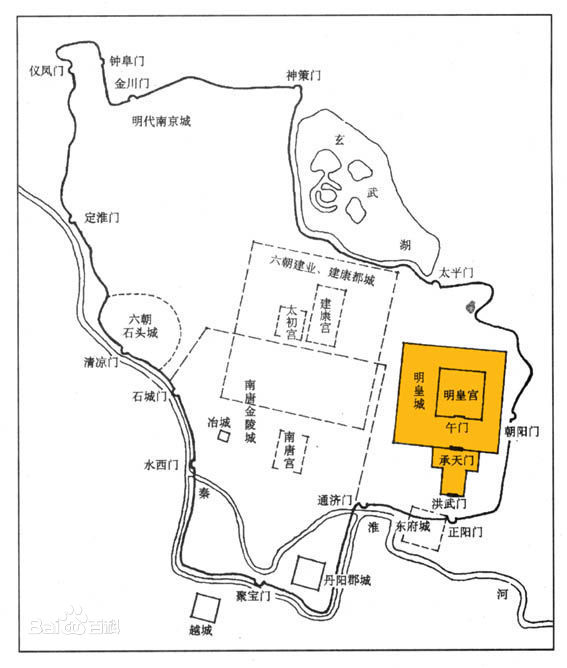

金陵是中國古典文化和文化的代表城市,代表著古典中華文明,有“”之稱,六朝時的金陵和羅馬並稱為“世界古典文明兩大中心”,以金陵為代表的,在人類歷史上產生了極其深遠的影響。金陵是中國傳統禮教制度與自然完美結合的典範,中國古代都城的傑出代表,在中國古代都城發展史上具有重要地位,首開都城中軸對稱布局的先例,其平面布局、建築形制對後世影響深遠,並深刻影響到東亞各國。六朝皇宮,宮殿壯麗巍峨,殿閣崇偉,為北魏都城以及東亞各國爭相效仿,上承秦漢下啟隋唐,深遠影響了後世都城建設的形制。

基本介紹

- 中文名稱:金陵

- 外文名稱:jinling

- 別名:、、

- 行政區類別:首都(六朝、南唐、明朝、太平天國、中華民國)

- 所屬地區:中國東部

- 地理位置:中國東部,長江下游

- 人口:140餘萬人口(南朝梁)

- 方言:金陵雅音→

- 氣候條件:亞熱帶季風氣候

- 著名景點:中山陵、、、、、、等

歷史沿革,建都朝代,府市建置,名稱沿革,名人評價,名稱由來,因山立號說,金壇得名說,帝王埋金說,金陵文化,金陵小吃,

歷史沿革

歷史上南京既受益又罹禍於其得天獨厚的地理位置和氣度不凡的風水佳境,過去曾多次遭受兵燹之災,但亦屢屢從瓦礫荒煙中重整繁華。且在中原被異族所占領,漢民族即將遭受滅頂之災時,通常都會選擇南京休養生息,立志北伐,恢復。大明、民國二次北伐成功;東晉、蕭梁、劉宋三番北伐功敗垂成。南宋初立,群臣皆議以為都以顯匡復中原之圖,惜宋高宗無意北伐而定行在於臨安,但迫於輿論仍定金陵為行都。太平天國以南京為都,也以驅除異族統治為動員基礎和合法性之一。所以南京被視為漢族的復興之地,在中國歷史上具有特殊地位和價值。故朱偰先生在比較了長安、洛陽、金陵、燕京四大古都後,言“此四都之中,文學之昌盛,人物之俊彥,山川之靈秀,氣象之宏偉,以及與民族患難相共,休戚相關之密切,尤以金陵為最。”

南京一帶在100-120萬年前就有古人類活動,35-60多萬年前就有猿人在南京地域生活,舊石器時代文化遺址出土了化石,是已發現最早的南京的人類生活遺蹟。化石的出土,是中國古人類研究及舊石器時代考古領域具有世界意義的重大發現。同一化石點發現兩個人種,全世界僅有南京一處。這不僅讓“”成了全球唯一的同一化石點發現兩個人種的地方,也為人類多地起源論提供了有力依據,中國人並非起源於非洲。

約7000-8000年前,出現了以為代表的新石器時代原始村落,今地區已有農業文明產生。在市中心的北陰陽營、陶吳鄉咎廟等地,發現200多處6000多年前新石器時代的遺址,出土大量的陶器和石、骨製成的生活用具。3000年前,流域出現了密集的原始聚落,被稱為。春秋戰國時,在這些聚落的基礎上形成了南京地區最早的城邑。

3100年前,南京是西周周章的封地。公元前571年,楚國在今已設有,置棠邑大夫,是南京有歷史記載的最早的地方建置,也是南京建城的開始,至2018年已有2589年。春秋末年,吳王夫差在今一帶築,開辦冶鑄銅器的手工業作坊。公元前473年,越國滅吳後,范蠡在今外的築。公元前333年,楚威王熊商於築,金陵之名源於此。

229年,吳大帝孫權在此建都,改秣陵為。南京從此崛起,使中國的政治中心走出黃河文化板塊的格局,引領了長江流域及整箇中國南方地區的發展。此後,東晉、南朝的宋、齊、梁、陳均相繼在此建都,故南京有“六朝古都”之稱,今和下均保留有建康城遺址。六朝時期的是當時世界上最大的城市,人口達百萬,是世界上第一個人口超過百萬的城市,衣冠南渡使在南京保存了華夏文化之正朔。六朝南京城和羅馬城並稱為“世界古典文明兩大中心”,以建康為代表的,在人類歷史上產生了極其深遠的影響。

六朝在中國古代都城發展史上具有重要地位,首開都城中軸對稱布局的先例,其平面布局、建築形制對後世影響深遠,並深刻影響到東亞各國。六朝皇宮,為北魏都城以及東亞各國爭相效仿,上承秦漢下啟隋唐,深遠影響了後世都城建設的形制。

隋唐兩代,南京受到北方刻意貶抑,但地理上的優勢使南京的經濟、文化不斷發展強大。李白、、、等詩人都在這裡生活、遊覽過。

唐亡後,定都金陵,並擴建城邑。北方中國戰火不斷,而自始,70多年境內沒有發生大的戰爭。兩岸集市雲集,經濟繁榮伴隨著文化的發達,詩詞、書畫都開一代之風。

宋元時期的南京是東南地區的經濟重鎮,北宋政治家王安石曾3次以宰相之位擔任江寧知府,並定居、終老在此。1129年,宋高宗趙構改江寧府為,作為行都,為江南東路首府。1138年定建康為。南宋名將岳飛曾在南京一帶大敗金兵,並有遺存。

元代時改為,城內設有東、西織染局,組織絲織品大量生產,專業工匠有6000多戶,成為元代皇家御用品,南京成為江南地區紡織業中心。

1356年,攻占集慶,改為。1368年建立明朝,以南京為京師,南京成為中國的政治、經濟、文化中心,迎來歷史上的第二次高峰。明初京師總人口約70萬人,是當時中國規模最大、人口最多的城市,也是全世界最大的城市,修造歷時達27年的,是。雞籠山麓的國子監學生多達近萬人,還有日本、朝鮮、安南、琉球等國的留學生在此學習。

1402年,朱棣發動奪帝位,攻占南京後稱帝,改元。1421年,朱棣正式遷都北京,將南京改為留都,設等機構,行使雙京制,(南京)和順天府(北京)合稱二京府。1430年,從南京關(今)啟航,開始第七次遠航。

明代中葉,南京城人口達120萬,成為當時世界上最大的。萬曆年間,西方傳教士遊歷中國後,在《利瑪竇評傳》中寫到:“目睹南京這座大城,未免眼花繚亂…明代的南京城極其雄偉壯觀,堪與十六世紀的歐洲任何最大的首都相比擬。本朝開國皇帝洪武把它造成奇蹟,東方所能見到的一切都無法望其項背。”終明一朝,南京一直是南方乃至全國的政治、經濟、文化中心。

1644年,明思宗朱由檢殉國後,同年五月朱由崧被四鎮擁立於南京,改元“弘光”,建立南明政權。1645年,清軍兵臨江南,攻陷南京後遂即廢除國都地位,改為江寧府,成為省府。南京成為統轄今江蘇(含上海)、安徽和江西三省軍民政務的兩江總督都署駐地。在經濟方面南京也具有相當的重要性,在南京設立的規模龐大的,生產絲織品以供應皇家需求。

1842年鴉片戰爭戰敗後,同年8月清政府在南京江面的英國軍艦“康華麗”號上籤訂中國近代史上第一個不平等條約《》,中國近代史由此開始。1853年太平軍攻克南京,建立,改稱,建都11年。這是中國歷史上第一次在南方興起而波及全中國的農民戰爭,也是世界歷史上規模空前的一次農民戰爭。

1911年12月29日,起義的17省代表在南京選舉孫中山為臨時大總統,建立。1912年元旦,在南京成立,孫中山宣誓就任臨時大總統。1927年3月24日,國民革命軍北伐攻克南京。4月18日在成立南京國民政府,定南京為首都,同年置南京。1930年改為院轄市(直轄市)。1927年至1937年定都南京的這十年被稱作中國的“”,期間南京進行大規模的首都建設,奠定了南京現代城市發展的良好基礎。到1937年,南京城市人口增加到100萬以上,為中國六大城市之一。1937年12月13日,南京淪陷,日軍在及附近地區進行長達40多天的大規模屠殺,史稱。1945年9月9日9時,南京大禮堂舉行,日本宣布無條件投降。1946年5月,國民政府還都南京。

1949年4月23日,人民解放軍攻占南京,南京解放,成為建國初全國13個直轄市之一。1952年9月與蘇南、蘇北行政區合併,成立江蘇省;11月15日,南京改為省轄市。1953年1月1日,江蘇省人民政府成立,南京由省轄市改為江蘇省省會。1994年2月,中央明確南京的行政級別為副省級。

建都朝代

| 朝代 | 都名 | 起訖時間 | 歷史 | 當時地方政區 | 說明 |

|---|---|---|---|---|---|

三國·吳 | 吳大帝黃龍元年九月至後主天紀四年三月壬寅(公元229年10月至280年5月1日) | 52年 | 建業縣 | 後主甘露元年十一月至寶鼎元年十二月(公元265年12月至267年1月)遷都武昌(今湖北鄂州),一年而還吳亡,晉統一全國 | |

東晉 | 晉元帝建武元年三月辛卯至恭帝元熙二年六月甲子(公元317年4月6日至420年7月7日) | 104年 | 建康與秣陵並稱“京邑二縣” | 西晉亡,立都江東,史稱東晉 | |

南朝·宋 | 建康 | 宋武帝永初元年六月丁卯至順帝升明三年四月辛卯(公元420年7月10日至479年5月26日) | 60年 | (同上) | 以“禪位”形式迫使東晉皇帝退位 |

南朝·齊 | 建康 | 齊高帝建元元年四月甲子至和帝中興二年三月丙辰(公元479年5月29日至502年4月20日) | 24年 | (同上) | 以“禪位”形式迫使劉宋皇帝退位 |

南朝·梁 | 建康 | 梁武帝天監元年四月丙寅至敬帝太平二年十月辛未(公元502年4月30日至557年11月12日) | 56年 | (同上) | 以“禪位”形式迫使蕭齊皇帝退位 |

南朝·陳 | 建康 | 陳武帝永定元年十月乙亥至後主禎明三年元月甲申(公元557年11月16日至589年2月10日) | 33年 | (同上) | 以“禪位”形式迫使蕭梁皇帝退位,陳亡,隋統一全國 |

五代 楊吳 | 江寧 | 天祚二年至天祚三年(公元936年至937年11月9日) | 2年 | 金陵府(上元、江寧兩縣) | 楊吳天祚二年以金陵府為西都 |

五代·南唐 | 南唐烈祖升元元年十月五日至宋開寶八年十一月二十七日(公元937年11月10日至976年1月1日) | 39年 | 江寧府(上元、江寧兩縣) | 吳主禪位,南唐立江寧府為國都;南唐亡於宋,趙宋統一全國 | |

南宋 | 建康 | 南宋高宗建炎三年至南宋恭宗德佑二年二月初五(公元1129年至1276年) | 147年 | 建康府(上元、江寧兩縣) | 建炎三年改江寧府為建康府作為行都,稱東都。紹興八年,正式定臨安府為行都,建康府改為留都 |

明 | 南京/ 京師 | 明太祖洪武元年正月初四(公元1368年1月23日),稱帝,八月初二詔以金陵為南京;洪武十一年正月(1378年2月)定為京師;成祖永樂十九年正月初一日(公元1421年2月2日)遷都,仍為南京 | 72年 (按算則為276年) | 應天府(上元、江寧兩縣) | 永樂元年,復行兩京制,仍為南京,遷都後,南京為留都,仍為兩京之一,又歷224年至明末 |

太平天國 | 天京 | 天曆癸好三年(清鹹豐三年)二月十四日太平軍攻破江寧城,定為都城,改名天京,至甲子十四年(清同治三年)六月六日(公元1853年3月至1864年7月19日) | 11年 | 江寧郡(上元、江寧兩縣) | 天京失陷,清重置江寧府 |

中華民國 | 南京 | 民國元年(1912年)1月1日至4月初,為臨時政府所定國都 民國十六年(1927)4月18日,國民政府定都南京,至民國三十八年(1949)4月23日 | 3個月 22年 | 南京府 南京市 南京特別市 首都特別市 | 臨時大總統孫中山堅主定都南京,改上元、江寧兩縣為南京府;孫中山辭總統之職次日,即遷都北京 為民國法定首都 因日本侵略軍挑起淞滬戰爭,1932年1月30日遷於洛陽行都,同年12月1日還都 因抗日戰爭全面爆發,日軍進逼南京,1937年11月20日遷陪都重慶,1946年5月5日還都 1949年4月23日,中國人民解放軍占領南京,南京作為民國首都的歷史宣告結束 |

府市建置

| 朝代 | 建置名稱 | 建置時間 | 治所 | 級別 | 下轄 | 隸屬 |

|---|---|---|---|---|---|---|

冶城,越城 | 前472年 | 不詳 | 城 | 無 | 吳國 | |

金陵邑 | 前333年 | 不詳 | 邑 | 無 | ||

秦 | 秣陵縣/丹陽縣/江乘縣 | 前210年 | 秣陵關/小丹陽/棲霞山 | 縣 | 無 | 會稽郡 |

西漢 | 秣陵縣/丹陽縣/江乘縣/湖熟縣 | 前202年 | 秣陵關/小丹陽/棲霞山/湖熟鎮 | 縣 | 無 | 揚州 |

東漢 | 秣陵縣/丹陽縣/江乘縣/湖熟縣 | 25年 | 秣陵關/小丹陽/棲霞山/湖熟鎮 | 縣 | 無 | 揚州丹陽郡 |

吳 | 揚州 | 211年 | 丹陽郡建業縣 | 首都 | 丹陽郡、吳郡、會稽郡、豫章郡、廬江郡、廬陵郡、鄱陽郡、新都郡、臨川郡、臨海郡、建安郡、吳興郡、東陽郡、毗陵典農校尉、廬陵南部校尉及各郡、校尉轄縣 | 中央 |

西晉 | 揚州 | 282年, 313年 | 丹陽郡建鄴縣,丹陽郡建康縣 | 州 | 建鄴縣(即建康縣)、秣陵縣、臨江縣(即江寧縣)、丹陽縣、湖熟縣、江乘縣、堂邑縣及揚州所轄各郡縣 | 中央 |

東晉 | 揚州 | 316年 | 丹陽郡建康縣 | 州 | 建康縣、秣陵縣、江寧縣、丹陽縣、湖熟縣、江乘縣、堂邑縣及揚州所轄各郡縣 | 中央 |

宋 | 揚州 | 420年 | 丹陽郡建康縣 | 首都 | 丹陽郡(轄建康縣、秣陵縣、丹陽縣、江寧縣、湖熟縣)、南琅琊郡(轄陽都縣、費縣、即丘縣、臨沂縣、江乘縣) | 中央 |

齊 | 揚州 | 479年 | 丹陽郡建康縣 | 首都 | 丹陽郡(轄建康縣、秣陵縣、丹陽縣、江寧縣、湖熟縣)、南琅琊郡(轄臨沂縣、江乘縣) | 中央 |

梁 | 揚州 | 502年 | 丹陽郡建康縣 | 首都 | 丹陽郡(轄建康縣、秣陵縣、同夏縣)、琅琊郡(轄費縣、臨沂縣、江乘縣)、南丹陽郡(轄江寧縣、丹陽縣) | 中央 |

陳 | 揚州 | 557年 | 丹陽郡建康縣 | 首都 | 建興郡(轄江乘縣、臨沂縣、同夏縣、湖熟縣、建安縣、烏山縣)、丹陽郡(轄建康縣、秣陵縣、江寧縣、丹陽縣、費縣) | 中央 |

隋 | 蔣州,丹陽郡 | 589年, 607年 | 石頭城 | 州,郡 | 江寧縣、溧水縣 | 中央 |

唐 | 昇州 | 624年 | 上元縣 | 州 | 上元縣(即江寧縣)、溧水縣、溧陽縣、句容縣 | 江南道,江南東道 |

吳 | 昇州府,金陵府(西都) | 902年 | 上元縣 | 府 | 上元縣、江寧縣、溧水縣、句容縣 | 中央 |

金陵府,江寧府 | 937年 | 上元縣 | 首都 | 上元縣、江寧縣、溧水縣 | 中央 | |

北宋 | 昇州,江寧府 | 975年 | 上元縣 | 州,府 | 上元縣、江寧縣、溧水縣、溧陽縣、句容縣 | 江南路,江南東路 |

南宋 | 建康府 | 1127年 | 上元縣 | 府 | 上元縣、江寧縣、溧水縣、溧陽縣、句容縣 | 江南東路 |

元 | 建康府,建康路,集慶路,應天府 | 1277年,1329年,1356年 | 上元縣 | 府/路 | 上元縣、江寧縣、句容縣、溧水州、溧陽州 | 江淮行省,江浙行省 |

明 | 南京,京師,南京 | 1368年,1378年,1421年 | 上元縣 | 首都 | 上元縣、江寧縣、溧水縣、句容縣、溧陽縣、江浦縣、六合縣、高淳縣及南直隸布政使司所有州、府、縣 | 中央 |

南京 | 1644年 | 上元縣 | 首都 | 上元縣、江寧縣、溧水縣、句容縣、溧陽縣、江浦縣、六合縣、高淳縣 | 中央 | |

清 | 江寧府 | 1645年 | 上元縣 | 府 | 上元縣、江寧縣、溧水縣、句容縣、溧陽縣、江浦縣、六合縣、高淳縣 | 江南省,江蘇省 |

天京 | 1853年 | 江寧郡江寧縣 | 首都 | 江寧郡(轄江寧縣、句容縣、溧水縣、高淳縣、六合縣、尚元縣)、鎮江郡(轄丹徒縣、丹陽縣、金壇縣、溧陽縣)、揚州郡(轄江都縣、儀征縣、甘泉天縣) | 天京省(即江南省) | |

中華民國 | 南京府,金陵道,南京市,南京特別市,南京直轄市,首都市 | 1912年,1927年,1930年 | 江寧縣,城區 | 首都 | 江寧縣、江浦縣、六合縣、高淳縣、溧水縣、溧陽縣、句容縣、丹徒縣、丹陽縣、金壇縣、揚中縣 | 中央 |

中華人民共和國 | 南京市 | 1949年,1953年,1989年,1994年, 2000年, 2002年, 2013年 | 玄武區 | 省轄市,副省級市 | 玄武區、鼓樓區(包括原下關區)、秦淮區(包括原白下區)、建鄴區、浦口區(包括原江浦縣)、棲霞區、雨花台區、六合區(原大廠區與原六合縣)、江寧區(原江寧縣)、溧水區(原溧水縣)、高淳區(原高淳縣) | 中央,江蘇省 |

名稱沿革

- 揚州:《禹貢》分全國為九州,南京屬於地域。隋代以前(東漢魏晉南北朝時期)的“揚州”基本上與今天的揚州(原來稱為廣陵或江都)沒有關係,今天的揚州是隋開皇九年(589年)後的“揚州”。

- 金陵:這是南京最雅致而古老的正式名稱,一直沿用至今。其來歷,一般認為是因南京鐘山(紫金山、金山)在春秋時叫做金陵山。秦始皇使淮水流貫金陵,泄散王氣,並將金陵改為秣陵。

- 建業、建鄴、建康:212年,孫權於石頭山築石頭城,並改秣陵為建業,取“建功立業,統一天下”之意。建業之古稱與石城、石頭城之雅號均產生於此。282年,西晉改建業為建鄴;313年,為避晉愍帝司馬鄴的名諱,又改建鄴為建康。

- 臨江、江寧、上元:280年,分秣陵置臨江縣;307—313年,置;675年,改江寧縣為上元縣。後來臨江、上元、江寧都是南京的別名。

- 南京:1368年,明太祖朱元璋以北宋故都開封府為北京,以應天府為南京。

名人評價

- 諸葛亮(三國時政治家、軍事家)

鐘山龍盤,石頭虎踞,此乃帝王之宅也。

- 謝朓(南朝齊詩人)

江南佳麗地,金陵帝王州。

- 楊榮(明朝大學士)

天下山川形勢,雄偉壯麗,可為京都者,莫逾金陵,至若地勢寬厚,關塞險固,總扼中原之夷曠者,又莫過燕薊。雖雲長安有崤函之固,洛邑為天下之中,要之帝王都會,為億萬年太平悠久之基,莫金陵、燕薊者也。

- 孫中山先生(近代民主革命家)

南京為中國古都,在北京之前,其位置乃在一美善之地區,其地有高山,有深水,有平原,此三種天工,鐘毓一處,在世界中之大都市,誠難覓此佳境也。南京將來之發達,未可限量也。

- 朱自清先生(現代散文家)

逛南京像逛古董鋪子,到處都有些時代侵蝕的遺痕。你可以摩挲,可以憑弔,可以悠然遐想;想到六朝的興廢,王謝的風流,秦淮的艷跡。這些也許只是老調子,不過經過自家一番體貼,便不同了。

- 朱偰先生(現代歷史學家)

嘗以為中國古都,歷史悠久,古蹟眾多,文物制度,照耀千古者,長安、洛陽而外,厥推金陵。北京雖為遼、金以來帝王之都,然史跡不過千年,非若金陵建都之遠在南北朝以前也。他若汴京、臨安,一開都於五代,繼於北宋;一肇建於吳越,偏安於南宋,其為時較短,而歷史遺蹟,亦不若長安、洛陽、金陵、北京之眾。而此四都之中,文學之昌盛,人物之俊彥,山川之靈秀,氣象之宏偉,以及與民族患難與共、休戚相關之密切,尤以金陵為最。——《金陵古蹟圖考·序》

……論者每謂金陵形勢,偏於東南,都其地者,往往為南北對峙之局,不足以控制全國,統一宇內。故三山駐師,終鼎足割據之勢。五馬渡江,開南朝偏安之局。實則金陵一隅,實中國民族思想之策源地。《世說》所謂“過江諸人,暇日輒至新亭,周覬曰:風景不殊,舉目有河山之異;王導曰:當共戮力王室,何至作楚囚對泣耶?”其民族意識之濃厚,可以想像。

自後明祖奠都金陵,以伐胡元,終成一統之業;太平天國雖未成功,然亦以金陵相號召;近者如辛亥革命,國軍北伐,皆莫不以南京為策源地。金陵之於中國,亦猶frankfurt a.m.之於德,orleans之於法,moscow之於俄;雖未必盡為全國中心,然有事之秋,登高一呼,天下回響。此鄭成功之所以海道千里,直薄金陵,慟哭孝陵,以圖恢復也。況時移勢異,古今未必盡同;昔日中原群雄角逐之場,關中沃野千里天府之國,今皆化為貧瘠,全國財賦之匯,趨於東南,經濟重心,厥在江浙。長安形勢雖佳,終不過位列陪都而已。至於北京,固為千餘年來帝王之都,且與東北邊防,關係尤重,然形格勢禁,殊難恢復首都地位。誠能以金陵為國都,長安為西京,北平為北京,番禺為南京,勵精圖治,不遑寧處,據龍蟠虎踞之雄,依負山帶江之勝,則中興我民族,發揚我國光,其在茲乎!——《金陵古蹟圖考·金陵之形勢》

- 余秋雨(文化史學者、文學家)

南京城的氣魄,無與倫比,深深銘刻著南北交戰的宏大的悲劇性體驗。——《五城記——南京》

別的故都,把歷史濃縮到宮殿;而南京,把歷史溶解於自然。在南京,不存在純粹學術性的參觀,也不存在可以捨棄歷史的遊玩。北京市過於鋪張的聚集,杭州市過於擁擠的沉澱,南京既不鋪張也不擁擠,大大方方地暢開一派山水,讓人去解讀中國歷史的大課題。——《文化苦旅》

- 于丹(著名文化學者、北師大教授)

我第一次來南京,就尋尋覓覓,走過了太多古蹟。我去尋找烏衣巷、朱雀橋、我走過胭脂井想起張麗華,秦淮煙波那么多的故事,紫金山下看看滾滾長江淘盡千古英雄……我們生活在南京這個地方,受到的文化濡染滌盪還少嗎?這座城市可以說是中國歷史上最悲情的城市,它也是真正的繁盛帝王都。中國前一千年的歷史你看西安,後一千年的歷史看南京。所以,真正看懂西安和南京,中國歷史中的血脈滄桑變化也就都了解了。

- 薛冰(南京市作家協會副主席)

人們常說建築是凝固的音樂,像南京這樣的歷史文化名城,就應該是一首雄渾的交響樂。構成這首樂曲的音符,便是南京歷史的長河流經這一片古老的土地時,灑落下那一朵朵瑰麗的浪花。——《》

名稱由來

因山立號說

這種說法認為,“金陵”原本是鐘山最早的名稱,後來成為南京的地名。

劉宗意指出,陵,作為名詞有二義。一為《》上講的“大阜”,就是較高的山。二是借用為帝王的墳墓。古人把山陵比作最高統治者,帝王的去世稱為“山陵崩”。帝王墳高起像一座山,建墳往往是在帝王活著的時候,為避不吉,諱稱為陵或山陵。

他介紹,在“因山立號”說中,“金陵”原是山名,“陵”作“山陵”解。金陵,就是現在的鐘山,又稱、。《輿地誌》說:“蔣山古曰金陵山,縣之名因此山立”。當時很多地方都以山名做地名,陵就是山,金陵就是金色的山。在“金陵”之後加一個“山”字,已是後來的習慣了,古時應該就是叫金陵。鐘山頂上的岩石泛紫色,類赤,所以稱金陵,其名因山石顏色而來,而其實山上並無金礦。“金陵”之“金”,作金色解,其實是指銅的顏色,而非黃金。銅也稱赤金,我們現在把純銅稱為紫銅。這與後人稱其為紫金山是一樣道理。當然,如果要按現在的認識,就應該是“銅色之山”了。

“金陵”二字最早用於城名是在戰國時期。古代地方志記載,公元前333年,楚威王打敗越國,殺無疆,盡取越國奪取的吳國的地域,而在(今清涼山)築城,稱為金陵邑,或。那時的鐘山叫做金陵山,她的余脈小山都還沒有自己的名字,石頭山當時是金陵山余脈的一部分,所以這座建在石頭山上的城邑就被命名為“金陵邑”。唐代《建康實錄》對此有明確記載:“因山立號,置金陵邑”。

南京的眾山屬,這一帶山嶺都不算高,400米以上的就更少,鐘山以海拔448米高度雄居第一,相對而言,可謂巍巍鐘山了。高山對人類生活有很大影響。原始崇拜中的一種重要形式就是高山崇拜。原始人認為,高山是神靈的居所,也是人類與天神溝通的途徑,她具有神秘和靈驗的特性。

所以人類一直對高山滿懷敬畏之情。各地區居民在自己生活的區域選擇一座高山作為崇拜對象,以滿足心靈的寄託。古人把一個地區有聯繫的眾山之首稱為“”,作為地區的標誌,鐘山就具有這樣的地位,她是南京地區居民心目中的。鐘山的古稱“金陵”在這一地區是神聖的。地名往往用“陵”,就是高山崇拜的必然結果。楚威王選用祖山為邑立名,符合古人命名城邑的習慣。

由於當年的長江還在清涼山的西麓下流過,金陵邑控淮,形勢十分險要,所以楚威王選在這裡置金陵邑,欲借長江為屏障以圖謀天下。金陵邑是南京歷史上年代僅次于越城的第二座古城。從城區結構上看,她貌似小城堡;但從性質講,已和越城不同,她是一座具有區性質的占城,標誌著南京設定的開始,也是南京稱為金陵的發端。當時的“金陵邑”只是個具有軍事意義的小城堡,城市雖然規模不大,但她卻是南京設定行政區劃的開始,也是南京稱為“金陵”的發端。而由於“金陵邑”險要的地理位置,隨著此地影響力的越來越大,“金陵”之名也越叫越響。

金壇得名說

關於金陵的來源,還有一種說法是,唐《建康實錄》說:“楚之金陵,今是也,或雲地接華陽金壇之陵,故號金陵”。但據劉宗意介紹,該書作者許嵩還沒弄清金陵具體是指哪座山,可能是把她當作(今清涼山)的舊名了,所以對“因山立號”說能否完全成立產生了疑問。他亦感覺石頭山還不足以享用“金陵”之美名,於是將“金壇得名”的猜測也一併記錄下來,以示其心中疑問。古人嚴謹的治學態度,由此可見一斑。

帝王埋金說

“金陵”之名來源還有另外一說,即“埋金”之說。這種說法中,“陵”被解釋為墳墓。相傳金陵的名稱是因在金陵崗埋金以鎮王氣而得,即“埋金的陵墓”,故名金陵。 而金陵崗據說在今幕府山西。《景定建康志》記載:“父老言秦(始皇)厭東南王氣,鑄金人埋於此。”並說在秦始皇埋金的金陵崗曾立一碑,上刻:“不在山前,不在山後,不在山南,不在山北,有人獲得,富了一國。” 但又有人傳說秦始皇並沒有真的埋金,而只是詭稱在山中埋金。這樣,讓尋金的人在山的前後南北,“遍山而鑿之,金未有獲,而山之氣泄矣”。此外,還有楚威王埋金說,據說當時楚威王覺得南京“有王氣”,甚恐,於是吩咐手下在今以北的江邊(古稱)埋金。《景定建康志》如此記載:“三十六年(公元前333年),楚子敗越,盡取故。以此地有王氣,因埋金以鎮之,號曰金陵。” 劉宗意認為,“埋金說”有明顯的傳說和迷信色彩。埋金的目的是鎮王氣,所謂“金陵王氣”是指金陵的風水特徵。劉宗意考證發現,“金陵王氣”的提法最早也只能產生於三國時期。所以,無論楚威王還是秦始皇都不可能有“懼王氣”而生出的“埋金”之舉。更關鍵的是,“陵”作為“墳墓”義用時,只能指埋葬帝王的地方,埋金的地方是不能稱陵的。由此可看出,“埋金說”是不成立的。但“埋金說”為何能得以廣泛流傳呢?劉宗意認為,史實和傳說混淆是古代史書的一個重要特點,由於傳說比史實顯得更精彩,且穿插附會了許多神秘色彩,因而更容易為人所接受。

金陵文化

在古代,南京籍的狀元有20餘位,其名單如下:的盧郢;的葉祖洽、、秦熺、俞栗;的吳潛、張孝祥;的黃觀、、朱之蕃。明清的武狀元有、袁士、文質、、董永遂、;清朝的胡任輿、秦大士、、林本直(武狀元)。(清朝的任長華,是我國歷史上第一位回族探花);太平天國的,為我國歷史上第一位。 ... 中華偉大文學巨星、作者於50年(1771年)出生在(今南京市內);唐朝最負盛名的詩人之一,生於南京,是寫作七言絕句的聖手。和同為唐詩七絕之冠,被譽為“詩家天子王江寧”; 民國時期的南京新街口

民國時期的南京新街口

民國時期的南京新街口

民國時期的南京新街口大書法家和他兒子譽滿古今,祖籍(今山東臨沂),出生於南京王氏的高門大族;的秦大士,人,雙科狀元(文狀元、武狀元),著名書法家。乾隆二十七年,充任福建鄉試正考官;的花鳥畫始於南唐徐熙,他是,創立了“淡彩”的風格;五代、宋初畫家巨然,江寧人,善山水畫,與董源“淡墨輕嵐”為一體,畫史並稱“”;現代江蘇書壇,影響最大的是被稱為""的林散之、胡小石、、肖嫻,其中林散之是南京人,祖籍浙江,生於南京。的書法名重當代,尤以草書成就最著,有"草聖"之譽;南京師範大學,地道的南京人,畢生研究詞學,成績斐然,被稱譽為"當代中國詞壇宗匠"。 具有世界影響的科學巨匠(生於南京)。他最長於數學和天文學。他對園周率的研究,遠遠超過了我國古人,比科學家的推算也早一千年,在數學史上放射著燦爛的光輝;在的,“女子無才便是德”,可是江寧(南京)人刻苦努力,才華出眾,成為清朝女天文學家。對某些地區,特別是對家鄉天氣預測,其準確率達到驚人的程度;秣陵(今南京)人,南朝齊、梁間道教理論家、醫藥學家。時為堵王侍讀,拜殿中將軍,封為奉朝請。齊永明十年(492),辭職隱居句曲山(今)修道。後來,禮聘不出,但朝庭每有征討大事,總是向他諮詢,他總是耐心解答,獻計獻策,有""之稱。在現代,有被稱為"東南大學之父"的江浦人;被稱為"台灣現代催生者"的南京人;生於南京的陳裕光,建立新中國後,續任校長至1951年;先後出任國務院發展研究中心、《改革》雜誌主編等要職的南京人著名經濟學家;江寧人愛國報人史良才,在上海辦《申報》20餘年,跟、鄒韜奮齊名。他與蔣介石針鋒相對,提出"以百萬讀者對抗百萬大軍",終引來殺身之禍;在我國宗教史上,寶志的名聲如雷貫耳。他生於約481年,卒於514年,本姓朱,句容北鄉東陽(現劃歸南京)人。在現代,隨著“帽兒破,鞋兒破,身上的破……”的歌聲,濟公這位故作瘋顛、濟世救民的藝術形象飛進千家萬戶。濟公的原型就是南朝高僧寶志。寶志葬於南京鐘山南麓。在松風閣西側叢林中,有志公墓塔、、志公殿。

金陵飯店

金陵飯店