鄭經(1642年10月25日—1681年3月17日),一名鄭錦,字賢之、元之,號式天,暱稱“錦舍”,福建南安石井鎮人。延平王鄭成功長子,台灣的統治者,襲封其父的爵位。

鄭經曾經多次參與鄭成功的戰事。鄭成功病逝時,鄭經人在廈門,聞叔父準備繼位訊息,在襄助下,前來台灣弭平鄭襲,自稱“招討大將軍世子”。但是由於鄭氏內斗,導致康熙三年(1663年)與聯手進攻與廈門,金廈陷,鄭經便撤退台灣,將“”改為“”,並伺機反攻福建。在陳永華的輔政下,撫土民,通商販,興學校,進人才,定製度,境內大治。三藩之亂起,他與耿精忠勾結,西攻廈門、泉州,因清軍平定三藩,事無成。

康熙十九年(1680年)返台後,縱情酒色,怠聞軍政,將台灣事務均委與長子鄭克臧與大臣陳永華。康熙二十年(1681年)3月17日,鄭經於台灣承天府去世,終年40歲,諡號文王。

(概述圖片來源:清人繪《鄭經像》)

基本介紹

- 本名:鄭經

- 別稱:鄭錦

- 字號:字賢之、元之,號式天

- 所處時代:清朝

- 民族族群:漢族

- 出生時間:崇禎十五年(1642年)10月25日

- 去世時間:康熙二十年(1681年)3月17日

- 主要成就:東征奪取王位;安撫士民,開發台灣

- 官爵:延平郡王、招討大將軍

- 諡號:文王

- 籍貫:福建泉州府

- 去世地:台灣承天府

- 政權:明鄭

人物生平,鎮守金廈,東征靖難,經營台灣,西攻大陸,晚年生活,為政舉措,發展墾殖,興修水利,開辦教育,治鄉撫藩,人物評價,主要作品,親屬成員,父母,兄弟,妻妾,子女,後世紀念,史書記載,影視形象,

人物生平

鎮守金廈

鄭經是鄭成功的長子,生於明崇禎十五年(1642年)十月初二(公曆10月25日),生母董氏。清順治十八年(南明永曆十五年,1661年),鄭成功率師取台灣,命鄭經鎮守思明州(今福建),調度沿海各島。當時鄭經十九歲,娶原兵部尚書唐顯悅的孫女,雖端莊靜正,但是與鄭經關係並不和睦。故與四弟鄭睿之乳母陳氏(昭娘)私通,生下一子,取名鄭克臧。鄭經向父親報告侍妾生了個兒子,鄭成功因添孫高興,賞了一點銀物。不料,當時台灣的士大夫一致認為這是亂倫,鄭成功遂下令處死昭娘,鄭經卻暗中將她藏起來。

康熙元年(1662年),唐顯悅致書鄭成功,指責他治家尚且不嚴,又怎能治理好一方土地?鄭成功大怒,命兄鄭泰到思明斬妻子董氏、長子鄭經及剛生下來的孫子鄭克臧。鄭泰與等人議論說:“夫人和少主怎能殺害呢?”於是提議僅斬陳氏及其子復命。鄭成功不準,於是發生諸將聯合抗命事件。加上當時鄭芝龍在北京被殺,又聞永曆帝朱由榔在緬甸遇害,鄭成功數痛攻心,遂於康熙元年(1662年)五月初一日病逝。

東征靖難

主詞條:

康熙元年(1662年)五月,鄭成功逝世後,在台諸將舉鄭成功之弟鄭襲護理國事,而、等人又以鄭經“亂倫”,不堪作為台灣之主,擁鄭襲為東都之主,並分兵準備抗拒鄭經。訊息傳來,鄭經即在思明繼位發喪,以陳永華為諮議參軍、為五軍都督、馮錫范為侍衛,整師準備渡台。 鄭經

鄭經

鄭經

鄭經當時正值清靖南王耿繼茂、福建總督遣人前來招撫,鄭經為了解除清軍的威脅,提出加入清朝的,和康熙帝交涉。康熙帝指出:“朝鮮系從來所有之外國,鄭經乃中國之人。”即不同意鄭經提出的仿效朝鮮例的請求。鄭經便利用停戰的機會,於十一月初一(12月11日)進攻台灣,戰鬥中黃昭被流箭射死,其餘將領皆投降。鄭經勝利後進入,處死蕭拱辰等人,並把鄭襲軟禁於廈門,結束了這場內斗。

康熙二年(1663年)正月,鄭經返回思明。六月,以其伯父鄭泰支持黃昭擁鄭襲拒己,假意置酒邀議事,伏甲兵而殺之。鄭泰死後,其弟、子即率所部入泉州降清。十月,清廷調集大軍,會合投誠諸軍及荷蘭艦隊進攻金、廈,鄭經不敵,退守(今)。這時,耿繼茂、又遣人議撫,鄭經仍執前議,聲言:“如果清廷仍讓我削髮、登岸,我將雖死不允。”

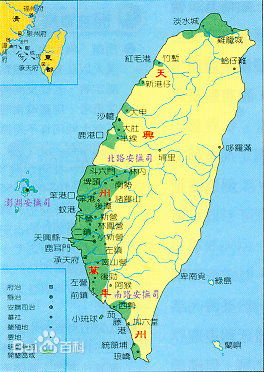

經營台灣

康熙三年(1664年)三月,在許多將領叛去的情況下,鄭經與等率師東渡,於初十日抵達台灣。到達台灣後,鄭經繼承鄭成功的政策,分配諸鎮墾荒,寓兵於農。在台灣建立行政體制,設立管理政務。任命管吏部、管戶部、葉亨管禮部、陳繩武管兵部、管刑部、管工部。厚待明朝到達台灣的諸宗室,以王禮相待朱術桂。在承天府起蓋房屋,安插諸宗室及鄉紳。八月,改東都為東寧,升天興、萬年二縣為州。把政事委於陳永華。陳永華善治國,督諸鎮墾田,栽種五穀,插蔗煮糖,修埕曬鹽,廣事興販,國用日足。又採納陳永華“建聖廟,立學校”的建議,並以陳永華為學院,“自此台人始知學”。還接納洪旭“文事、武備,兩者不可缺一”的建議,令各鎮於農隙時教習武藝,“春、秋操練陣法”;並檄各鎮,入深山採辦桅舵,修葺、興造船艦。平時裝載貨物,興販各國。從此,“台灣日盛,田疇市肆,不讓內地”。

當時,英國和西班牙先後遣人來訪,鄭經許其通商,但拒絕西班牙在台設教的要求,並面告西班牙使者:華人到呂宋(菲律賓)經商,不許西班牙人尋釁生事、刁難勒索,如果背約,將立刻派人前去問罪。康熙六年(1667年)到康熙八年(1669年),清廷又兩次派人到台灣議撫,鄭經均堅持“照朝鮮事例”,和議均未成。

鄭經退守台灣後,試圖透過貿易來提升國力。因為清朝實施遷界令,他接受陳永華的提議,賄賂清朝將領進行走私。由沿海負責轉運貨物,當時台灣的漢人男多女少,甚至進行婦女的。流民也負責替鄭軍據守島嶼。

是鄭氏王朝重要的貿易夥伴,台灣大量輸入日本銀、銅、鉛、,以支援戰爭的需要,雙方的貿易量在康熙四年(1665年)到康熙十一年(1672年)達到高峰, 而為了加強鄭、日的貿易關係,鄭經允許日本商人住在。

英國東印度公司也因鄭經的邀請前來台灣,雙方於康熙十一年(1672年)簽訂通商條約。鄭經因此透過英國獲得和兵器,英國人也幫助鄭軍訓練炮兵,鄭經還借用英軍炮兵作戰。

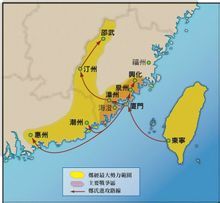

西攻大陸

康熙十三年(1674年)4月21日,耿精忠回響吳三桂發起的叛亂,以提供戰船給鄭經,換取出兵,鄭經應允此事。五月,在授職世子鄭克臧為監國,命陳永華輔政後,鄭經從台灣出發,抵達廈門,要求耿精忠將漳州、泉州交給自己。耿精忠這時已經擁有整個福建,認為鄭經兵力太少,早已取消和他共同作戰,拒絕鄭經的要求。鄭經於是占領海澄、,耿精忠則以斷絕和鄭經貿易作為報復,雙方開始交惡。

康熙十五年(1676年),廣東再次遭鄭軍擊敗,只得加入反清陣營,並將惠州割讓給鄭經。這時鄭經已經擁有漳州、泉州、潮州、惠州四座首府,但附近都是盟友,沒有清軍的領土讓他奪取,因此容易因領土爭奪和盟友起衝突。五月,耿精忠打算會合吳三桂進攻江南,徵召汀州出師,劉應麟不願派兵,暗中聯絡鄭經,攻下汀州。這件事造成鄭、耿同盟再次破裂,耿精忠面臨鄭、清包圍,只好向清朝。少了耿精忠,鄭經必須直接對抗清軍主力,他先派3萬人進攻福州,卻於十月十五(11月20日)在被清軍擊敗,其他領地也相繼失守,鄭經只得退回廈門。

晚年生活

鄭經戰敗後,試圖堅守廈門。他派出將領防守福建、粵東、浙南沿海的島嶼,穩定軍心,等到劉國軒返回廈門,鄭經任命他統帥大軍,準備反攻閩南,在康熙十六年(1677年)和談中,清朝康親王傑書向鄭經許諾,如果鄭軍撤離大陸沿海島嶼,退守台灣,就答應台灣變為藩屬,與台灣“通商貿易,永無嫌猜”。

康熙十七年二月十八(1678年3月10日),鄭經派遣劉國軒先攻下,切斷漳州、泉州的聯繫,經過約3個月的包圍,於7月28日(六月初十)攻陷海澄,但接下來在漳州、泉州一帶的戰鬥,都沒取得決定性的勝利,戰況出現僵局。康熙十七年(1678年)和談中,清朝將領給鄭經信稱,如果鄭軍肯退守台灣,則“本朝何惜海外一彈丸之地”,鄭氏可永據台灣,“從此不必登岸,不必剃髮,不必易衣冠。稱臣納貢可也,不稱臣,不納貢亦可也。以台灣為箕子之朝鮮,為之日本”。十二月,清朝再度恢復遷界令,北從福州、南到詔安的沿海都設立要塞, 並且蓋圍牆當作界線,使得鄭氏王朝的商業活動大受打擊,無法再透過賄賂清將進行交易。經過多年的征戰,鄭氏王朝的財務已經嚴重透支,軍隊又缺乏補給,鄭經只得放棄東南沿海的所有據點。

康熙十九年(1680年)正月,清福建萬正色率舟師進攻金、廈。鄭經以右武衛林陛督師抵禦,劉國軒部亦自海澄來援,戰皆不利,鄭經率諸將回台灣。其母董夫人見而責之曰:“七府連敗,二島亦喪,皆由汝無權略果斷,不能任人,致左右竊權,各樹其黨。”鄭經無言以對。秋八月,清貝子賴塔復致書鄭經,準照朝鮮事例,“不剃髮,不登岸,稱臣入貢,俾沿海生靈永息塗炭”。鄭經復書,請如約,請要求留海澄為互市地。福建總督姚啟聖不許,和議又再次擱置。康熙二十年(1681年)3月17日去世。

為政舉措

發展墾殖

鄭經襲位後立即“分配諸鎮荒地,寓兵於農”。康熙四年(1665年)清廷遣施琅、攻台,鄭經“令抽各鎮屯田者十之三,又撥勇衛、侍衛……丫合戴捷、薛進恩、、等舟師禦敵”。清水師為颶風所阻,鄭經“令班師回台灣……仍歸屯耕作”。興兵的同時又不廢農。由於鄭經始終沒有停止墾殖業的發展,台灣的農業在不長的時期內達到了空前的成就。陳永華“親歷南北二路各社,勸諸鎮開墾,栽種五穀,蓄積糧模,插蔗煮糖,廣備興販,於是年大豐熟,民亦殷足”。共建立和發展起了三十五個莊,十二個平社。使“向之憚行者萬今瞥為樂土焉”。許多居民點成為後來近代都市的胚胎。他們把大陸先進的生產經驗廣泛地傳播到台灣各地,使“不識鉤鑲割獲”、“不知犁耙鋤斧”的人民學會了冶鐵、曬鹽、煉製樟腦,開發原始森林,發展造船、漁業。從剛來島時身處荒野以“食木子充飢”到齊拓田園近二十萬畝,連年豐收,餘糧棲畝,蔗物蕃盈,民殷國富。達到了“野無曠土,而軍有餘糧”,並建天興、萬年二大糧倉,將其餘供漳、泉二州,以取其利,故國用無匾。是時,閩粵逐利之氓,輻揍而至,歲率數萬人,台灣之人以是大集。連清統治者也承認:“茲地自鄭氏竊踞,民間積儲有年矣了。” 鄭氏台灣形勢

鄭氏台灣形勢

鄭氏台灣形勢

鄭氏台灣形勢興修水利

台灣冬季旱,無雨水。原來的水利建築只有荷蘭陂和王參陂兩處。鄭經在台灣大興水利。當時的水利建設大致分為二類:一是築堤儲水:二是截流引水。鄭軍所墾之處,幾乎都有興修水利的記載,如維新里、長治里、依仁里、新豐里等十一個里就有二、三十處水利建設。僅萬年州地區的水利破圳總數就達二十處。這些工程有的是鄭氏文武官吏修築的,有的是地方人士修築的,大部分則是各營鎮在自己的屯兵處修建的。曬鹽制瓦鄭氏入台之前,島民煮海水為鹽,既費工費時,味又苦澀,難以食用,所用之鹽多自漳、泉兩地輸入。康熙四年(1665年),陳永華教島民沿用大陸“天日曬鹽”的方法,在天興南面的獺口修築沂規曬鹽,所山之鹽色自而味鹹,且費工甚少。鄭經許民自實,這祥既做到了食鹽日給,解決了民生所需,政府又可以從申漆稅,增加財觸收入,為目後該地成為中國最大的產鹽試之一打下基礎。

開辦教育

陳永華從鄭氏統治台灣的長久之計出發,為求“人才以相佐理”,提出“既足食,則當教之”.鄭經初覺“荒服新創,地狹民寡”,要待以後再議。後為陳永華的“十年生長,十年教養,十年成聚,自當速行教化以造人才,才能邦以永寧而世運日昌”的一番慷慨陳詞所打動,允陳永華所請。於是天興土木,建明倫堂,造聖廟,設學校,延請中原通儒以教子弟,層層選才.鄭經還實行“子弟能就鄉塾讀書者,湖其搖役”的優待讀書人的政策,逐步培養起一批為東寧政局所用的整齊有為的千部,締造了一個經濟健全、政治清明的社會。

治鄉撫藩

鄭經嗣位,委政陳永華,改東都為東寧,按照大陸的封建制度制定了一整套鄉治制度。建天興、萬年二州,分都中為東安、西定、寧南、鎮北四坊,並建立保甲制。陳永華又築圍柵,起衙署,勸農工,禁淫賭,計丁庸,嚴盜賊,並訓之以詩書,申之以禮義,范之以刑法,勵之以忠敬,故民皆有勇知方。於是地無遊民,蕃地漸拓,田疇日啟,萬庶偕來,出現了“夜不閉戶,百姓樂業”的局面。

鄭經採納陳永華“與民休息”的方針,對當地土蕃繼續採取安撫政策,每當台灣秋禾成熟季節,“鄭經仿諸島守將,勿得侵擾百姓”。對新港、嘉溜灣、歐王、麻豆諸社的土蕃,“令其子弟能就鄉塾讀書者,煙其搖役,以漸化之。四社亦知勤稼稿,務蓄積,比戶股富;又近那治,習見城市,居處禮讓,故其俗於諸社為優”。經過數年安撫,使土蕃“民間悅服,相率感化”。終鄭氏之世,土著居民,除因偶然的土地爭執外,皆能相安無事。

人物評價

- :足下(鄭經)父子,自辟荊榛,且眷懷勝國,未嘗如吳三桂之僭妄。

- :鄭錦盤踞廈門,沿海生靈受其荼毒。

- 施琅:賊兵不滿數萬,戰船不過數百,錦(鄭經)智勇俱無。

- :海逆鄭經,三世作賊,流毒閩南,王法首誅,天人共憤。

- 美國學者丹尼·羅伊(denny roy):鄭經在台灣雖然稱為延平郡王、奉明為正統,但當時明朝實際上早已經滅亡,而清朝又尚未統治台灣,因此實際上台灣是獨立政權。

- 顧誠:鄭經繼承父業為經營台灣作出了重大貢獻,儘管他一直以復明相標榜,但他的功業顯然不適合納入南明史的範疇。

主要作品

- 《滿酋使來有不登岸不易服之說憤而賦之》

- 《題東壁樓景自敘》

- 《悲中原未復》

- 《聞西方反正喜詠得誠字》

- 《》

親屬成員

父母

- 父親:鄭成功

兄弟

- ,字哲順,號怡堂。康熙二十二年(1683年),授三品之職。

- ,字哲熙,號熙之。康熙二十二年(1683年),授四品之職。

- ,字哲聖,號聖之。早卒。與鄭發合葬於今位於台南市的藩府二鄭公子墓。

- ,字哲錫,號錫之。康熙二十二年(1683年),授四品之職。

- 鄭寬,字哲碩,號碩之。不知所終。

- 鄭裕,字哲益,號益之。康熙二十二年(1683年),授四品之職。

- ,字哲念,號念齋。康熙二十二年(1683年),授四品之職。

- 鄭柔,字哲能,號能之。康熙二十二年(1683年),授四品之職。

- 鄭發,字哲奮,號奮之。早卒。與鄭睿合葬於今位於台南市南區的藩府二鄭公子墓。

妻妾

- 唐王妃:正室。

- 陳昭娘:鄭經幼弟之乳母,與鄭經私通生子,後納為妾。

- 黃和娘:鄭經側室。

- 賴氏

- 李氏

- 許氏

- 柯氏

- 馮氏

- 趙氏

- 張氏

- 劉氏

子女

- 鄭克臧,鄭經長子,生於康熙二年(1663年),系鄭經之妾昭娘所生。鄭經一死,侍衛馮錫范便帶頭以傳聞“監國非藩主真血脈”為辭,與鄭經之弟鄭聰等人共謀,收回鄭克臧監國之印,並殺之。當時鄭克臧只有18歲。

- ,恭謹侯,配偶許氏。

- 鄭克均,配偶柯氏。

- 鄭克坺,配偶馮氏。

- 鄭克墒,配偶趙氏。

- 鄭克圻,配偶張氏。

後世紀念

鄭經於台南建造園亭“北園別館”,為其在台灣的行館以及安養母親董氏之所,1960年改建為“海會寺”,亦名,至今已有將近三百年的歷史,歷經幾次修建,在建築風格上保有‘伽藍格局’,為典型佛寺的形制,為國家二級古蹟。

史書記載

《清史稿·卷二百二十四·列傳十一》

鄭經西征大陸

鄭經西征大陸