賀知章(約659年— 約744年),字季真,晚年自號“四明狂客”、“秘書外監”,越州永興(今浙江杭州)人。唐代詩人、書法家。

少時以詩文知名。武則天元年(695年)中乙未科,授予國子,遷。開元中,為麗正殿修書使,奏請知章入書院,同撰《六典》及《文纂》。後接,遷,加,改授工部侍郎。俄遷。他為人曠達不羈,好酒,有“清談風流”之譽,晚年尤縱。天寶初,請為道士還鄉里,詔賜剡川一曲,御製詩以贈行,皇太子以下鹹就執別。建千秋觀以隱居其內,未幾卒,年八十六。肅宗贈。

賀知章與、、並稱“”;與李白、等謂“”;又與、、、、、李白、、、等稱為“”。其詩文以見長,除祭神樂章、應制詩外,其寫景、抒懷之作風格獨特,清新瀟灑,其中《》《》等膾炙人口,千古傳誦。作品大多散佚,《》錄其詩19首。

基本介紹

- 本名:賀知章

- 別稱:賀秘監

- 字號:字季真

號四明狂客 - 所處時代:唐代

- 民族族群:漢人

- 出生地:越州永興

- 出生時間:約公元659年

- 去世時間:約公元744年

- 主要作品:《》《》

- 主要成就:詩歌、草書

- 官職:禮部侍郎兼集賢院學士、秘書監

- 追贈:禮部尚書

- 信仰:道教

生平經歷,年少成名,官宦之路,晚年生活,主要成就,文學成就,書法成就,歷史評價,軼事典故,飲中八仙,為子乞名,玄宗送行,金龜換酒,寶珠市餅,後世紀念,賀秘監祠,墓地遺址,史書記載,

生平經歷

年少成名

賀知章早年遷居(今浙江紹興)。少時即以詩文知名。唐武后證聖元年(695年)中進士、狀元,是浙江歷史上第一位有資料記載的狀元。

官宦之路

賀知章中狀元後,初授國子四門博士,後遷太常博士。開元十年(722年),由麗正殿修書使推薦入該殿書院,參與撰修《》《文纂》等書,未成,轉官。

開元十三年(725年)為、學士。後調任太子右庶子、侍讀、工部侍郎。

開元二十六年(738年)改官太子賓客、銀青光祿大夫兼正授,因而人稱“”。

晚年生活

天寶三年(744年),因病恍惚,上疏請度為道士,求還鄉里,舍本鄉家宅為道觀,求周宮湖數頃為放生池。皇帝詔令準許,賜一曲。唐玄宗以御製詩贈之,皇太子率百官餞行。回山陰五雲門外“道士莊”,住“千秋觀”,建“一曲亭”自娛,繁紙不過數十字。 《回鄉偶書》詩意畫

《回鄉偶書》詩意畫

《回鄉偶書》詩意畫

《回鄉偶書》詩意畫其間,寫下《回鄉偶書二首》,為人傳誦而膾炙人口,未幾病逝,年八十六。乾元元年(758年)唐肅宗以侍讀之歸,追贈禮部尚書。

主要成就

文學成就

賀知章作為唐朝前期的一位重要詩人,其詩作對唐詩的健康發展具有一定的導引作用,對盛唐詩歌創作實踐也具有示範意義,並對盛唐詩歌的繁榮產生了“一花引來萬花開”的巨大效應,為唐詩的發展與繁榮做出了卓越的貢獻。

賀知章詩歌以絕句見長,除祭神樂章、應制詩外,其寫景、抒懷之作風格獨特,從容不迫,淡而有味。其詩最大的成功之處,在於反映和表現 了社會生活中最本質的東西,即人情人性,寫出了人類所共 有且具有特定指向的一種情感,如《回鄉偶書二首》。賀知章繼承和發揚了陳子昂標舉“魏晉風骨”、追求“比興寄託”和 高揚“人情人性”的精神,對由初唐所倡導、躬行的詠物詩範式實即樊籬予以大膽的突破,寫出了膾炙人口的不朽詩篇《詠柳》。由於生逢盛世、仕途順利的人生際遇和曠達灑脫的個性,賀知章在詩歌中沒有憤世嫉俗,身世悲涼的哀 嘆,即使有惆悵,基調也是樂觀豁達的,風格氣度雍容,清新瀟灑。賀知章的詩歌感情自然、逼真,語言樸實無華,毫不雕琢,源於生活,發於心底,意境深遠。

賀知章詩歌今存共十九題二十首,包括斷句一則。

《》 | 《》 | 《》 | 《》 |

《》 | 《》 | 《唐禪社首樂章·大和》 | 《》 |

《》 | 《》 | 《》 | 《送張說上集賢學士賜宴》 |

《》 | 《》 | 《詠柳》(一作柳枝詞) | 《相和歌辭·採蓮曲》 |

《回鄉偶書二首》 | 《》 | 《》 | 《句》 |

書法成就

賀知章是唐代書法名家,善。竇氏兄弟評唐名家書多譏貶,惟推崇賀知章“與造化相爭,非人工所到”,可知賀知章當時書法之聲譽。 賀知章草書《孝經》

賀知章草書《孝經》

賀知章草書《孝經》

賀知章草書《孝經》賀知章的作品被愛好書法者視為珍品。賀知章墨跡留傳很少,其傳世書法作品中,尚有紹興城東南宛委山南坡飛來石上的《龍瑞宮記》石刻和流傳到日本的《》草書等。《孝經》全卷縱筆如飛,一氣呵成,龍蛇飛舞,神采奕奕。略取隸意,融入章草,以求高古。既有唐人的嚴謹作風,又有晉人流潤飛揚的風姿,對晚唐和宋人書風影響巨大。

據記載御府藏賀知章草書十二幅,惜已佚失。紹興東南宛委山南的飛來石上,曾有賀知章所書摩崖石刻十二行,原刻在南宋嘉泰年間漫滅,現在的石刻為後人重刻。之外,另一位唐代書法家鐘紹京也是賀知章的好友,畫聖還曾向賀知章學過書法。

歷史評價

李白《》:“四明有狂客,風流賀季真。”《送賀賓客歸越》:“鏡湖流水漾清波,狂客歸舟逸興多。山陰道士如相見,應寫《黃庭》換白鵝。” 賀知章

賀知章

賀知章

賀知章:“善草、隸,當世稱重。晚節尤放誕,每醉必作為文詞,行草相間,時及於怪逸,使醒而復書,未必爾也。”

《》:“湖山降祉,狂客風流,落筆精絕,芳詞寡儔,如春林之絢采,實一望而寫憂。”注云:“(賀知章)每興酣命筆,好書大字,或三百言,或五百言,詩筆惟命……忽有好處,與造化相爭,非人工所到也。”

《》:“凡人家廳館好牆壁及屏障,忽忘機興發,落筆數行,如蟲篆飛走,雖古之張(芝)、索(靖)不如也。好事者供其箋翰,共傳寶之”。

呂總《》:“縱筆如飛,奔而不竭。”

:昔人傳筆訣云:“雙鉤懸腕,讓左側右,虛掌實指,意前筆後。”論書勢云:“如屋漏痕,如壁坼,如錐畫沙,如印印泥,如折釵股。”自鐘、王以來,知此秘者……唐則歐陽信本()、虞伯施()、褚登善()、薛純陀、薛嗣通()、、、、李泰和()、賀季真、李太白、張伯高()、杜子美、顏清臣()、柳誠懸()、錢藏真()、……雖所就不一,要之皆有師法,非者。

軼事典故

飲中八仙

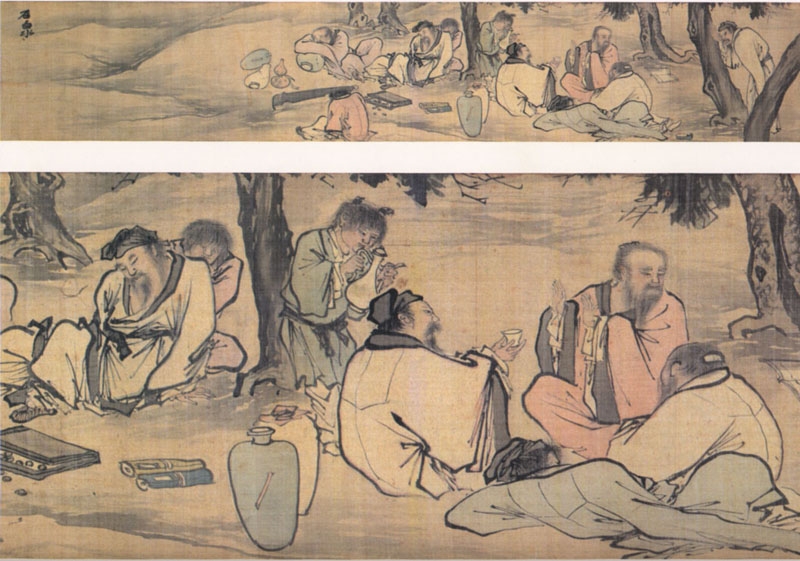

賀知章和李白都是有名的“酒仙”。的《》中第一個就說的是賀知章:“知章騎馬似乘船,眼花落井水底眠。”說他喝醉以後騎在馬上前俯後仰的,就像坐在船上一樣。醉眼昏花地掉到井裡頭,他乾脆就在井底睡著了。常人哪怕喝得爛醉如泥,冷水一噴也就醒過來了,他喝醉了落到井裡也醒不過來,所以夠得上頭號“酒仙”。 杜堇《飲中八仙圖》

杜堇《飲中八仙圖》

杜堇《飲中八仙圖》

杜堇《飲中八仙圖》為子乞名

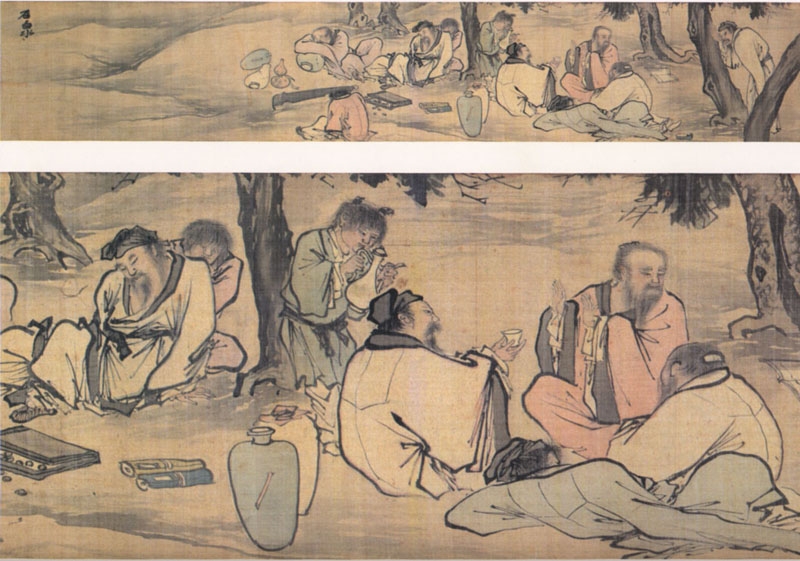

唐玄宗天寶初年,賀知章告老致仕。唐玄宗對他諸事待遇異於眾人,問他還有什麼要求。賀知章說:“臣知章有一犬子,尚未有定名,若陛下賜名,實老臣歸鄉之榮也。”玄宗說:“信乃道之核心,孚者,信也。卿之子宜名為孚。”知章拜謝受命。 萬邦治《飲中八仙圖》

萬邦治《飲中八仙圖》

萬邦治《飲中八仙圖》

萬邦治《飲中八仙圖》時間長了,賀知章不覺大悟,自忖道:“皇上太取笑我啦。我是吳地人,‘孚’字乃是‘爪’字下面加上‘子’字。他為我兒取名‘孚’,豈不是稱我兒爪子嗎?”

玄宗送行

賀知章在86歲時得了一場大病,躺在床上已經完全不省人事了。但後來死裡逃生,又回過來了,並且上表奏明皇上,請求恩準他回鄉當道士。唐明皇準許了他的請求,並同意他把自己在京城的家捐贈出來作為道觀,還特地賜名“千秋”。又下詔在京城東門設立帳幕,讓百官為之餞行。這還不算,唐明皇又親自寫詩為他送行。詩的序言中說:“天寶二年,太子賓客賀知章,……志期入道。朕以其年在遲暮,用循掛冠之事,俾遂赤松之游。正月五日,將歸會稽。遂餞東路,……乃賦詩贈行。”唐明皇在詩中寫道:“遺榮期入道,辭老竟抽簪。豈不惜賢達,其如高尚心。寰中得秘要,方外散幽襟。獨有青門餞,群英悵別深。”大概是意猶未盡,又寫了第二首:“筵開百壺餞,詔許二疏歸。仙記題金籙,朝章拔羽衣。悄然承睿藻,行路滿光輝。”

金龜換酒

唐天寶元年(742年),詩人李白來到京城。他在長安沒有一個朋友,就孤身一人住在小客店裡。一天,他到一座著名的道觀紫客去瀏覽,碰見了著名詩人賀知章。賀知章很早就讀過李白的詩,極為景慕,這次偶然相逢,就親切地攀談起來。他向李白要新作的詩看,當他讀完《》時,驚訝地對李白說:“看來,你就是天上下凡的詩仙呀!” 賀知章金龜換酒圖

賀知章金龜換酒圖

賀知章金龜換酒圖

賀知章金龜換酒圖黃昏時分,賀知章邀請李白去飲酒,在酒店剛坐下,才想起身邊沒有帶錢。他想了想,便把腰間的金飾龜袋解下來,作為酒錢。李白阻攔說:“使不得,這是皇家按品級給你的飾品,怎好拿來換酒呢?”兩人都能喝酒,直到大家微醉時才告別。後來,賀知章向皇帝推薦李白,皇帝也已久聞李白大名,於是就任命李白為翰林待詔。

後來賀知章去世,李白獨自對酒,悵然有懷,想起當年金龜換酒,便寫下《對酒憶賀監二首》。

寶珠市餅

據唐皇甫氏《》載:賀知章在西京宣平坊有住宅。他家對門有一個小板門,有一個老人經常騎著驢在那兒出入。過了五六年,那老人的臉色衣服跟原來一樣,沒有變化,也看不到他的家屬。詢問巷中的鄰里,都說是西市賣穿錢繩索的王老。經觀察,看出他是一個不平凡的人。

賀知章經常在空閒日子到王老那裡去,老人迎接很恭敬謹慎。他只有一個使喚童子。賀知章問他的職業,老人很隨便地回答。由於和他往來增多,言談也逐漸多起來,說了他善於修道煉丹之術。賀知章平素尊信道教,所以願意拜老人為師。

後來賀知章和夫人拿一顆明珠,說是在家鄉得到的,珍藏了多年,特地敬獻給老人,請求老人講授道法。老人接過之後就把明珠交給童子讓他去買餅,童子用明珠換來三十多個燒餅,請賀知章吃。賀知章心想,寶珠是特意送給老人的,可老人卻如此輕用,心裡很不愉快。老人已經察覺,說:“道術可以心得,哪裡是在於力爭呢?慳惜之心不停止,道術沒有理由成功。應當到深山窮谷中,勤奮地、專心致志地探索尋取它,不是市朝所能傳授的。”賀知章聽了頗有心得,領悟了老人的意思,拜別了老人。過了幾天,老人不見了。賀知章於是請求辭官,入道還鄉。

後世紀念

賀秘監祠

賀知章秘監祠(),俗稱。相傳宋十四年(1144年),郡守莫將在賀知章讀書的故地(紹興)重建“逸老堂”,以祀賀知章和李白。乾道五年(1169年),太守重修。三年(1227年),太守胡矩重新進行維修。元至元年間(1335—1340年),逸老堂和涵虛館合併,改設水馬站,分為南北二館,賀秘監祠被廢。至正十九年(1395年),浙江分省命理問邱修館舍,得知章像於蕪穢中,於是就在驛站東西的偏房作祠堂祀之。明洪武初年,南北二館合併為一驛站,將祠堂遷至現址。清乾隆四十七年(1782年)建後殿。現存建築為清同治四年(1865年)重修的,坐北朝南。 紹興賀知章秘監祠

紹興賀知章秘監祠

紹興賀知章秘監祠

紹興賀知章秘監祠該建築共有三進,均為五開間。正殿門額題有“唐秘書監賀公祠”,祠內原有北宋熙寧元年(1068年)的《眾樂亭詩刻》,其中有王安石、等十五人詩二十首;南宋開慶元年(1259年)《重建逸老堂記》,撰文,張即之書,元至正二十年(1360年)《賀秘監祠堂記》撰文,史銓書,篆,徐仲裕刻;明二十二年(1543年)《敘唐秘監賀公知章碑》,撰文方仕集唐書等碑刻。

墓地遺址

賀知章墓位於江蘇省豐縣賀堌集村西北隅。安史之亂後,永王起事,政局不穩,社會動盪,其部分後裔千里避亂,流徙至蘇北,在今豐沛邊境的賀莊、賀堌集一帶落戶定居。為固本知源,在村莊西北隅虛構賀知章墓,以示紀念。唐德宗貞元十六年(800年),該村被定為賀堌集,直至今日未改。村定名後,先後建起賀堌寺、玄帝廟、觀音廟、火神廟、關帝廟、佛祖廟等寺觀廟宇。賀知章墓及墓碑仍存。

史書記載

《.文苑.賀知章傳》

《.隱逸.賀知章傳》