許氏祿豐龍是恐龍的一個屬,生存於侏羅紀早到中期的中國西南部。化石標本發現於中國的雲南省祿豐。許氏祿豐龍是中國所發掘最古老的恐龍之一。

許氏祿豐龍是中國第一具裝架的恐龍化石(1941年在重慶北碚裝架展出),由中國的奠基人院士於1941年研究命名,被稱為“中國第”,是的。

基本介紹

- 中文學名:許氏祿豐龍

- 拉丁學名:lufengosaurus

- 界:動物界

- 門:脊索動物門 chordata

- 綱:蜥形綱 sauropsida

- 目:蜥臀目 saurischia

- 亞目:蜥腳形亞目 sauropodomorpha

- 科:大椎龍科 massospondylidae

- 屬:祿豐龍屬 lufengosaurus

- 種:許氏祿豐龍 l. huenei

- 分布區域:中國雲南

- 化石時期:侏羅紀早到中期

- 保護狀況:化石

- 辨認要決:尾巴壯碩,牙齒短而密集

名稱來歷,外形特徵,生活習性,分布範圍,發掘過程,紀念郵票,

名稱來歷

許氏,是指德國科學家許耐,1938年,中國古生物學奠基人,之先生髮掘出了中國第一條恐龍骨雒化石標本——“許氏祿豐龍”。 許氏祿豐龍

許氏祿豐龍

許氏祿豐龍

許氏祿豐龍發現者:楊鐘鍵

命名者: 楊鐘鍵 1941

外形特徵

許氏祿豐龍是中國所發掘最古老的恐龍類之一,與歐洲西部岩層中所發掘的極為神似。它輕巧,長約4至5米,有小而不太伸長的頭骨,眼眶圓大,尾巴健壯,手和足的第一指(或趾)特別發育,口中上下至少有25顆牙齒,這些牙齒形狀與樹葉相似,前後邊緣有微小的鋸齒。 許氏祿豐龍

許氏祿豐龍

許氏祿豐龍

許氏祿豐龍許氏祿豐龍體型中等,大約4.5到6公尺體長,具有小巧的頭顱及相當長的頸子。前肢為後肢的三分之二長度,強而有力的前肢推測它能夠直立二足式的行走;同時前肢雖然較後肢稍為纖細,但是推測有可能它可以用四足做近距離的短程移動。新近發現到的足印化石證實了這項推論。祿豐龍壯碩的尾巴在平衡頭部軀體上有重要的功能。

生活習性

許氏祿豐龍的短而密集排列,是典型的食植物性齒列。它的長頸得以覓食樹梢嫩葉為食,同時也可能捕捉一些小型的及其它動物做為餐點副食。

分布範圍

發掘過程

許氏祿豐龍於1939年出土於雲南省沙灣東山坡,中國的開拓者和奠基人院士將之定名為許氏祿豐龍。許氏祿豐龍是中國人自己發掘、研究、裝架的第一條恐龍,被稱為“中國第”,其間的故事酸甜苦辣、饒有趣味。

1937 年,的爆發標誌了中國人民長達8年的的開始。我國的科學家也從此開始了長達8年的顛沛流離中仍為國奮進的生涯。是這樣離開(現在的北京)來到西南大後方的。1938年7月,他擔任了經濟部昆明辦事處的,很快就開展了對雲南地區的地質和的調查工作。當年冬天,地質學家和王存義就在野外調查中在昆明西北方的發現了大量的脊椎動物化石。

一年後,楊鐘健與卞美年等人再次赴祿豐考察,又發現了新的化石地點。他們隨即開展了一個多月的發掘工作,獲得了大量的脊椎動物化石和豐富的野外地質資料。所發現的化石動物群被稱為祿豐龍動物群,其中包括屬的、屬的中國龍、屬古腳類的、雲南龍、、許氏祿豐龍以及屬似哺乳的等珍貴化石。其中,材料最為完整的就是許氏祿豐龍。

許氏祿豐龍的研究論文發表於1941年,它的種名獻給院士在德國的導師許耐教授。祿豐龍屬於。它長約6米,站立起來身高超過2米。它的頭小,嘴部尖尖,鼻孔呈正三角形,眼眶挺大。生長牙齒的又細又弱,上牙大約有 27顆,下牙有20顆,呈扁平的葉子形狀,前後邊緣還都有鋸齒。許氏祿豐龍的脖子挺長,有10個(脖子部位的脊椎骨)。它的背椎(背部的脊椎骨)有 14個,薦椎(腰部的脊椎骨)有3個,(尾巴上的脊椎骨)有45個。它的頸椎和背椎都相當粗壯。許氏祿豐龍前肢短,後肢長而且粗壯;前後足都有5個指(趾)頭,後足的趾骨比前足的指骨強壯;前後足的第一爪都發達。由此推測,它活著的時候可以用後足站立和行走,尾巴拖在地上起平衡作用。在覓食或休息的時候,它也可以前肢著地。 許氏祿豐龍

許氏祿豐龍

許氏祿豐龍

許氏祿豐龍2015年12月, 雲南省祿豐縣發現兩具距今約1.8億年的恐龍化石。經中國科學院古脊椎動物與古人類研究所專家7日現場初步鑑定推測,這兩具恐龍化石分別為“巨型祿豐龍”和“許氏祿豐龍”。

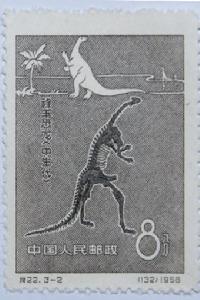

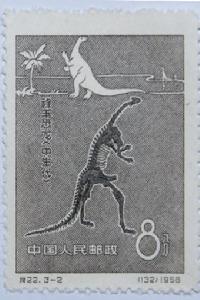

紀念郵票

1958年,中華人民共和國總局發行了一套三枚古生物紀念。其中一枚是許氏祿豐龍的骨架和復原圖,這枚郵票是全世界發行的第一枚恐龍郵票。另兩個分別是的和新生代的。 許氏祿豐龍

許氏祿豐龍

許氏祿豐龍

許氏祿豐龍