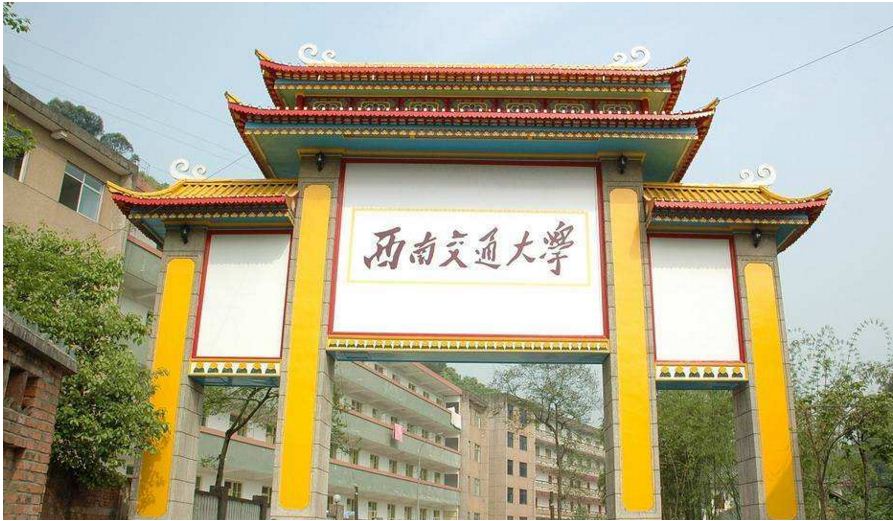

西南交通大學是中華人民共和國教育部直屬的,入選、、、()、()、、、、、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地,是成員、培養單位。

學校肇始於1896年的,此後屢遷校址,數度更名,而以揚名海內外,素有“東方康奈爾”之美譽,尤以土木、礦冶兩學科獨樹一幟。1952年經院系調整,更名,專事軌道交通人才培養。1964年學校內遷峨眉,1972年定名西南交通大學。2000年劃歸中華人民共和國教育部管理。

截至2019年1月,學校有犀浦、九里、峨眉三個校區,占地5000餘畝;設有研究生院和2個異地研究生院(青島研究生院、唐山研究生院);設有26個學院、1箇中外合作辦學學院、1家附屬醫院、1個附屬中學和1個子弟國小;2017學年,學校在教育部備案專業總計83個;擁有2個一級學科國家重點學科、10個二級學科國家重點學科;有19個一級學科博士學位授權點、專業學位博士點1個、39個一級學科碩士學位授權點,無一級學科覆蓋的二級學科博士點2個、碩士點7個;擁有11個博士後科研流動站;有專任教師2610人,全日制本科生27814人、碩士研究生11914人、博士研究生2382人、留學生852人。

基本介紹

- 碩士點:學術學位授權一級學科39個

學術學位授權二級學科7個(不含一級學科覆蓋) - 博士點:學術學位授權一級學科19個

學術學位授權二級學科2個(不含一級學科覆蓋)

專業學位授權類別1個 - 主管部門:中華人民共和國教育部

- 學校官網:

- 中文名:西南交通大學

- 外文名:southwest jiaotong university

- 簡稱:西南交大(swjtu)

- 創辦時間:1896年

- 類別:公辦大學

- 類型:理工

- 屬性:全國重點大學(1960年)

211工程(1994年)

985工程優勢學科創新平台(2008年)

卓越工程師教育培養計畫(2010年)

高等學校創新能力提升計畫(2013年)

高等學校學科創新引智計畫(2015年)

世界一流學科建設高校(2017年)

新工科研究與實踐項目(2018年) - 現任領導:黨委書記:王順洪

校長:徐飛 - 專職院士:中國科學院院士2人

中國工程院院士2人 - 本科專業:83個(2017年教育部備案)

- 博士後:科研流動站11個

- 國家重點學科:一級學科2個

二級學科10個 - 院系設定:土木工程學院、機械工程學院、電氣工程學院、信息科學與技術學院、交通運輸與物流學院等26個學院

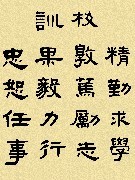

- 校訓:精勤求學,敦篤勵志,果毅力行,忠恕任事

- 校歌:《文軌車書郅大同》

- 校慶日:每年5月15日

- 地址:犀浦校區:四川省成都市郫都區犀安路999號

九里校區:四川省成都市二環路北一段111號

峨眉校區:四川省峨眉山市景區路1號 - 院校代碼:10613

- 主要獎項:國家級教學成果獎29項(截至2018年12月)

國家科學技術獎41項(截至2019年1月)

中國高等學校十大科技進展入選4次(截至2018年12月)

全國畢業生就業典型經驗高校(2012年) - 知名校友:、、、、、、等

基本信息,知名校友,歷史沿革,創辦背景,清末時期,民國初期,抗戰變遷,解放新生,鐵道學院,西南交大,辦學規模,院系專業,學科建設,師資力量,教學建設,學術研究,科研平台,科研成就,學術資源,合作交流,文化傳統,形象標識,精神文化,學校領導,現任領導,歷任領導,傑出校友,

歷史沿革

創辦背景

在1895年前,中國鐵路總工程師的位置是由外國人把持的,這時中國自己的鐵路科技人員稀缺。

首先提出在中國建立鐵路學堂的是英國人金達,1891年,他與同僚薛福成說:在外國來華的路礦技術人員中,只有“開平所請之堅,系怡和代請;大冶所請之郭師敦,系金登乾代請。此二人有成效,余皆混充。”

1893年9月20日,已任北洋官鐵路局總工程師的金達上書直隸總督兼北洋大臣,從中國鐵路發展的需要出發,建議開設學堂,培養中國自己的鐵路工程師。清政府藉口經費困難,決定緩辦,僅準在天津武備學堂增招學生。

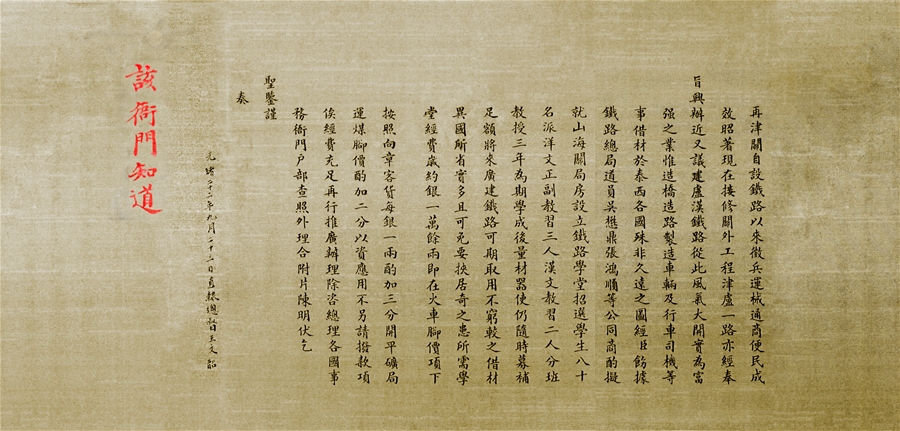

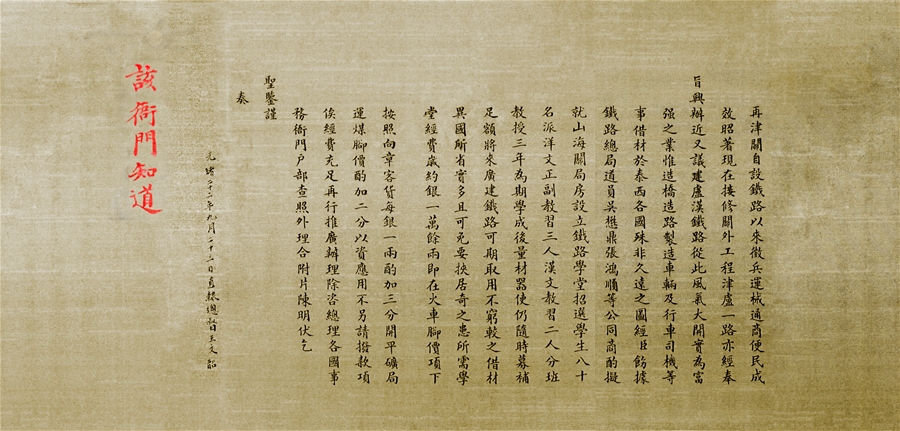

後,清政府籌修時,湖南巡撫向主管此路的、提出建議:“初勘路時,暫可不用洋工程師”。同時,清政府大員等人均提出了建立鐵路學堂的主張,興辦鐵路教育已成為清廷議論的大事。 光緒帝御筆朱批——西南交大出生證

光緒帝御筆朱批——西南交大出生證

光緒帝御筆朱批——西南交大出生證

光緒帝御筆朱批——西南交大出生證1896年5月4日,從北洋官鐵路局調任津盧鐵路總工程師的再次上書津盧鐵路督辦,再次陳述創建鐵路學堂的建議,並進一步提出了具體辦法,擬定了《在華學成之鐵路工程司章程》16條附陳。胡旋即將金達的上書及其附屬檔案轉呈新任直隸總督兼北洋大臣王文韶。未幾,王文韶批准創設鐵路學堂,責成胡燏棻會同北洋官鐵路局總辦具體規劃籌辦事宜。吳調卿於11月初擬定學堂開辦具體計畫和經費籌措辦法,同時制定《鐵路學堂章程》,請求奏明清政府立案,以便正式開辦。未幾,清政府正式批准開辦鐵路學堂,並任命吳調卿以北洋官鐵路局總辦的身份兼任鐵路學堂第一任總辦(校長)。

清末時期

1896年11月20日,北洋鐵路總局在上海的《申報》、《》等報刊上刊登《鐵路學堂告白》、《鐵路學堂章程》,向外界宣告的建立並開始招生。

當時,鐵路學堂原定於在山海關的北洋官鐵路局工程分局舊址上開辦,但臨近開學,工程分局的房屋未能騰空修繕,為爭取時間,路局與設在天津的北洋西學堂(北洋大學前身)商定,暫借該校校舍上課,同時北洋西學堂的教師、圖書、儀器可資借用。開學後不久,兩校學生發生摩擦,引起了山海關內外鐵路督辦大臣胡燏棻關注,胡在視察山海關內外鐵路時,指令鐵路學堂按原議遷至山海關。1897年11月22日,學校遷至山海關。

1900年3月17日,山海關北洋鐵路官學堂第一屆第一、二班學生畢業。39人中只有17人得到畢業證書,這是中國現代教育史上第一批土木工程學科的正規的大學畢業生。同年,爆發;6月17日,八國聯軍占領大沽炮台,學校學生和中外教習為逃避戰亂紛紛離去;9月30日,英、俄聯軍侵占山海關,學堂校舍為沙俄軍隊侵占,鐵路學堂在山海關辦學的歷史就此中斷。

1905年5月7日,鑒於鐵路建設迅速發展,人才匱乏,督辦關內外鐵路大臣、胡燏棻命令關內外鐵路局,立即著手籌備恢復山海關鐵路官學堂。10月15日,路局總辦和在唐山火車站以西正式擇定校址。

1906年3月27日,清政府鐵路督辦批准開平礦務局懇請學堂增辦礦科的請求,並確定學堂名稱改為。8月3日,學堂在天津、上海、香港等處登報招生,共錄取121人。

1907年2月下旬,學堂正式開學,學生分甲、乙兩班上課,這是唐山建校後第一次開學上課。

1908年1月20日,郵傳部頒發學堂校印,學堂由路局所屬劃歸郵傳部所屬,學堂經費改由郵傳部發給。

民國初期

1912年1月19日,成立後,郵傳部改稱交通部,學堂由交通部直轄,後更名為唐山鐵路學校。

1913年9月,奉令更改校名為,但並未立即實行。

1914年8月,交通部頒發關防,學校正式改易名稱。

1919年5月4日,五四運動爆發。5月24日,學校全體學生決定罷課,發表宣言,聲援愛國運動。

1921年7月1日,正式成立,交通大學下設立北京學校、唐山學校、上海學校。

1923年7月,學校奉交通部訓令,改稱交通部唐山大學,京校各科分別編入唐、滬兩校。

1927年初,交通部唐山大學錦縣分校正式成立,校址定於錦縣火車站西。

1928年2月,北洋政府交通部指令交通部唐山大學改名。6月15日,國民政府宣布南北統一,29日,國民政府交通部改唐山交通大學為交通部第二交通大學。9月4日,學校改稱交通大學唐山土木工程學院。12月,交通大學移歸鐵道部管轄,統稱鐵道部交通大學,分上海本部、交通大學唐山土木工程學院和北平鐵道管理學院。

1929年3月,唐山交通大學錦縣分校獨立,稱東北交通大學,由兼任校長。7月2日,鐵道部頒布《交通大學暫行組織大綱》,規定,唐山、北平、上海三處的交通大學各學院合併,統稱鐵道部交通大學。

1934年5月,學校改稱交通大學唐山工程學院。7月17日,教育部下令學校更名為國立交通大學唐山工程學院、北平鐵道管理聯合學院。

1935年11月25日,偽“冀東防共自治政府”在通州成立,華北正醞釀“特殊化”。唐山工程學院召開學生大會,決定立即罷課,回響北京學生愛國運動。

竢實揚華

竢實揚華抗戰變遷

1937年7月7日,爆發,時值暑假,留校師生不多;17日,唐山校舍便為日軍占領,學校事先毫無準備。事變後,國民政府亦無力顧及,師生流落星散,學校形同解散;幾十年慘澹經營積累起來的珍貴儀器、設備、圖書館藏和文卷檔案全部棄留日寇。7月下旬教育部呈行政院核定:“全國各大學均歸教育部管理,交通部所屬交通大學各校,自8月1日起,改由教育部領導”,由於抗戰爆發未能立即實行。10月,成立唐山交大上海、南昌兩個辦事處,並確定了負責人員,籌備在南昌複課;同月孫鴻哲院長在北平協和醫院逝世。11月,學校以民選的形式推選茅以升院長。為了不使1937年度招生工作中斷,在復校工作尚未得到教育部承認的情況下,在天津、上海等地報紙上刊登的招生廣告,是以茅以升的名字招生的,標題是:“茅以升招生啟事。”

盧溝橋事變後,交通大學北平鐵道管理學院院長置學院於不顧,先行隻身南下,學校無人負責。平院部分師生不甘心淪入敵區,做亡國奴,紛紛南下。在教授奔走下,在校友們的幫助下,教育部於1938年1月29日決定平院暫行改為鐵道管理系,併入唐院。

1937年11月下旬,浙贛鐵路局局長校友在與湘黔鐵路局局長校友商議後,致函南昌辦事處教授:鑒於戰爭形勢發展,建議即在湖南湘潭(湘黔鐵路局駐地)復校,以免耽誤學生課業,並表示全力支持母校復校工作。杜鎮遠校友的建議得到了黃壽恆等教授的贊同,決定12月15日在湘潭複課。唐山交大南昌辦事處在武漢、南昌等地通過報紙與電台傳播學院在湘潭復校訊息。師生們通過各種途徑,克服重重困難趕至湘潭。12月15日,交通大學唐山工程學院在湘潭舉行了開學典禮。

1938年5月,由於學生人數激增,教師亦逐漸到齊,湘潭臨時校舍不敷套用,學校決定由湘潭遷往湘鄉楊家灘。在楊家灘租用了四座大屋(存養堂、存厚堂、佩蘭堂、師善堂)(系清雲貴總督的宅第)作為臨時校舍,礦冶系高年級學生仍在長沙湖南大學寄讀,這時全校學生人數已達200餘人。10月25日,日軍占領武漢,11月初又進攻長沙,國民黨軍隊在準備棄城逃跑之前,實行所謂“焦土政策”。唐院離長沙近在咫尺,這時,已無法繼續上課,未幾,學校當局便決定內遷。內遷隊伍於11月17日開始從楊家灘出發南下,於27日師生們全部抵達桂林,學校圖書、儀器、檔案、部分學生的衣物損失殆盡。為了躲避日機的再次轟炸,師生們急忙離開桂林,到離市區約15公里的兩江鎮的一所師範學校暫住。12月9日,師生分批從兩江鎮出發,繼續徒步西行,途經永福、黃冕、鹿寨、雒容,曉行夜宿,向柳洲前進。12月15日到達柳州,寄住在城南龍城中學。因學院內遷地點未定,又值寒冬,茅院長讓大家在柳州休整、待命,並討論去昆明還是去貴州的問題,茅院長赴貴陽、重慶等地反覆調查比較,向教育部請示以爭取同意遷址貴州平越。

1939年1月13日,學校師生離開柳州,經三都、大塘、歐峒到達宜山。這時,已遷到宜山,校長是學校校友,1月18日,在他與其他校友幫助下,派汽車送學校師生到河池。從河池徒步經八步、南丹抵黔桂交界的六寨,1月27日,乘貴州省公路局汽車,於1月28日抵達平越附近的馬場坪。再步行18里,終於在春節到達平越。

1941年8月,奉教育部令,國立交通大學唐山工程學院與國立交通大學北平鐵道管理學院合併後,遷校平越。為顧全兩院歷史,改稱國立交通大學唐山工程、北平鐵道管理聯合學院。命令到校後,群情為之譁然。土木工程系學生特致電教育部提出抗議。

1942年1月,在同學們的抗議之下,教育部遂更改前令,令文如下:國立交通大學唐山工程、北平鐵道管理聯合學院改組為國立交通大學貴州分校,下設唐山工程學院(有土木、礦冶兩系)和北平鐵道管理學院(有鐵道管理一系)。

1944年11月初,湘桂失陷,日寇攻占貴州獨山,黔東一片混亂,平越告急。學校最後決定:就地解散,到重慶集中,複課日期見報紙。教授們公推顧宜孫教授、王鈞豪教授先行入川,與校友聯繫覓定校址。經過幾年艱苦奮鬥,由一無所有積累起來的圖書儀器,因倉促遷移而大部分損失。12月4日,全體師生離開慘澹經營了六年的平越校舍,師生大部分於年末到達重慶。

1945年3月,校長和茅以升邀集唐、平兩院校友商討復校地點,因交通部在璧山縣丁家坳原有一交通技術人員訓練所,有房屋可供使用,當經議決暫遷璧山丁家坳複課。2月15日,在登報要求師生齊集丁家坳之後,師生大部分趕到,是日,學校正式複課。8月6日,教育部指令學校,於暑假後遷甘肅,改稱國立交通大學甘肅分校。8月15日,日本帝國主義宣布無條件投降,遷往甘肅之議乃作罷論。同年秋,教育部同意唐平兩院遷回唐山、北平。

校園風光

校園風光解放新生

1946年3月8日,奉教育部訓令:行政院核准,同意唐院遷回唐山。4月9日,唐、平兩院恢復國立唐山工學院、國立北平鐵道管理學院,遷回唐山、北平原址。交通大學再次成為三所獨立的大學。

1948年11月11日,由於解放戰爭的迅猛發展,遷校的呼聲日益高漲,人心動盪,課程無法繼續,是日開始停課。隨後,主張南遷的師生組成了遷校委員會,並派出了先頭部隊。11月17日,院務會議開會,經過辯論,決定南遷,師生員工開始分批南下。

1949年1月23日,學校在校友廳召開了唐山工學院復校委員會籌備會。會後,留守辦事處與復校籌備委員會與流散在天津、北平的學校人員取得聯繫,爭取他們早日返唐;並與天津有關單位商洽,請他們協助將南下師生沒有來得及運走的圖書設備等運回唐山。

1949年1月10日,中國人民革命軍事委員會鐵道部成立後,籌備接管唐山工學院。早在1948年8月,地處石家莊的華北交通學院受命赴平津前線參加解放後的接管工作,學院有一批與唐山工學院及北平鐵道管理學院性質相同的或相近的專業與工作幹部,因此,軍委鐵道部就從華北交通學院中挑選幹部負責唐院的接管工作。1949年4月,軍委鐵道部接管唐山工學院留唐部分後成立了復校委員會;6月,在中央軍委鐵道部的安排下,流亡上海的師生返回唐山;7月8日,中國人民革命軍事委員會鐵道部決定唐山工學院、北平鐵道管理學院、華北交通學院合併組成,分設唐山工學院和北京鐵道管理學院,中國交通大學本部設在北平東交民巷34號;7月13日,中央軍委鐵道部在唐山工學院舉行接管儀式,對國立唐山工學院實行正式接管。

1949年,華北交通學院大部分併入學院、與學院合組為中國交通大學唐山工學院(華北交通學院的前身是建立於1945年10月的張家口鐵路學院,這是解放區的第一所鐵路高等學校;1946年10月,由於國民黨向解放區發動全面進攻,解放軍主動撤離張家口市,張家口鐵路學院轉移至冀西老根據地平山縣,後與張家口工業專門學校、張家口商業學校等聯合組成晉察冀邊區工業交通學院;1947年11月,該校普通科遷至石家莊,改名華北交通學院,原屬華北人民政府交通部領導,軍委鐵道部成立後,歸屬軍委鐵道部領導)。

1950年6月,原部長召開座談會,除了中國交通大學茅以升、兩位校長參加外,會議還邀請了上海交通大學校務委員會主任委員參加。吳有訓對中國交通大學校名提出了不同意見:“你們叫中國交通大學,我們上海交通大學叫外國交通大學嗎?”原鐵道部接受了吳有訓的意見。8月,原政務院下令將中國交通大學改名為,唐山工學院繼而更名為北方交通大學唐山工學院。

鐵道學院

1952年,全國高等院校進行院系調整,撤銷,所轄兩院分別更名唐山鐵道學院、北京鐵道學院。是年暑期後,學校採礦系、冶金系、化工系、建築系、信號專修科以及土木系水利組、電機系電訊組等系科調往時、、、、等高校。

1960年,中共中央批准成為64所全國重點大學之一。

1964年,根據中共中央建設大三線的精神,學校開始整體從河北唐山內遷四川峨眉辦學。

1971年,學校全部遷至四川峨眉山。

校園風光

校園風光西南交大

1972年3月2日,交通部行文學校,從1972年3月1日起校名易名為西南交通大學。

1979年7月15日,原鐵道部決定,原成都鐵路局所屬成都鐵路技術學校及原鐵道部第二工程局所屬成都鐵路工程學校劃歸西南交通大學,兩所學校改名為“西南交通大學中專部”,設在成都。

1981年11月26日,經國務院批准,學校成為全國首批博士、碩士學位授予單位。

1984年,國家計委正式下達檔案,批准了原鐵道部關於西南交通大學在成都擴建和成立總校的報告。

1989年,學校校部搬遷至四川成都,從而形成了成都、峨眉兩個校區。

1994年,學校通過原鐵道部和國家教委組織的“211工程”專家組預審,成為全國最早進入“211工程”建設階段的高校之一。

2000年2月12日,學校由原劃歸直屬管理。6月,經教育部批准,正式成立。

2002年12月25日,學校成為教育部和原鐵道部共建高校。

2004年,投入使用,“一校兩地三校區”辦學格局形成。

2010年6月,入選教育部第一批“卓越工程師教育培養計畫”高校。

2012年5月,被教育部評為全國畢業生就業典型經驗高校。

2013年,學校入選首批國家“2011計畫”。

2014年5月,西南交大-利茲學院經教育部批准成立。7月,學校分別與成都市第三人民醫院和成都軍區總醫院三方共同簽署戰略合作協定,揭牌建立;同時,西南交通大學附屬醫院在掛牌,西南交通大學臨床醫學院在掛牌。

2016年10月,四川省人民政府和西南交通大學在成都簽署戰略合作協定。

2017年1月,學校被認定為。9月,入選國家世界一流學科建設高校。

2018年1月,學校入選教育部首批國家級新工科研究與實踐項目。6月,學校與簽署戰略合作協定。

2019年2月,學校被教育部認定為首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地。

校園風光

校園風光辦學規模

院系專業

截至2019年1月,學校設有26個學院、1箇中外合作辦學學院(西南交大-利茲學院)、1家附屬醫院(成都市第三人民醫院)、2個異地研究生院(青島研究生院、唐山研究生院)、1個附屬中學和1個子弟國小,與成都市第三人民醫院、中國人民解放軍西部戰區總醫院共建醫學院;2017學年,學校在教育部備案專業總計83個,其中工學門類本科專業43個、理學7個、管理學10個、經濟學3個、文學10個、法學3個、藝術學5個、農學1個、醫學1個。

| 學院設定 | 專業名錄 |

|---|---|

土木工程學院 | 土木工程 |

機械工程學院 | 車輛工程、機械設計製造及其自動化、建築環境與能源套用工程、 能源與動力工程、測控技術與儀器、工業工程、交通設備與控制工程 |

電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化、電子信息工程、電氣工程與智慧型控制 |

信息科學與技術學院 人工智慧研究院 | 計算機科學與技術、物聯網工程、軟體工程、電子科學與技術、 通信工程、自動化、軌道交通信號控制、網路工程、信息安全 |

經濟管理學院 | 信息管理與信息系統、工程管理、工商管理、會計學、金融學、 電子商務、旅遊管理、經濟學、國際經濟與貿易 |

外國語學院 | 對外漢語、英語、德語、日語、法語、翻譯 |

交通運輸與物流學院 | 安全工程、交通運輸、交通工程、物流工程、物流管理 |

材料科學與工程學院 | 材料科學與工程、材料成型及控制工程、生物醫學工程 |

地球科學與環境工程學院 | 地理信息系統、 地質工程、測繪工程、遙感科學與技術、環境工程、消防工程 |

建築與設計學院 | 繪畫、藝術設計、產品設計、建築學、城市規劃、 森林資源保護與遊憩、景觀建築設計 |

物理科學與技術學院 | 電子信息科學與技術、 套用物理學 |

人文學院 | 漢語言文學、傳播學、廣告學、音樂表演 |

公共管理與政法學院 | 法學、政治學與行政學、公共管理 |

生命科學與工程學院 | 生物信息學、製藥工程、生物工程、中藥學 |

力學與工程學院 | 工程力學、工程結構分析 |

數學學院 | 數學與套用數學、信息與計算科學、 統計學 |

心理研究與諮詢中心 | 套用心理學 |

醫學院 | — |

馬克思主義學院 | — |

茅以升學院 | — |

竺可楨書院 | — |

天佑鐵道學院 | — |

遠程與繼續教育學院 | — |

國際教育學院 | — |

intel-國際創新創業學院 | — |

註:專業數量不全,詳詢學校官網。

學科建設

截至2018年10月,學校擁有2個一級學科國家重點學科、10個二級學科國家重點學科,有19個一級學科博士學位授權點、專業學位博士點1個、39個一級學科碩士學位授權點,無一級學科覆蓋的二級學科博士點2個、碩士點7個,擁有11個博士後科研流動站,入選1個世界一流學科建設學科;交通運輸工程學科位居全國第一(a )、土木工程學科位居全國第七(a-),材料科學、工程學、計算機科學進入esi世界排名前1%。

博士後科研流動站:力學、土木工程、機械工程、交通運輸工程、管理科學與工程、電氣工程、信息與通信工程、測繪科學與技術、地質資源與地質工程、計算機科學與技術、工商管理

- 學位授予

| 學科代碼 | 學科名稱 | 學位類別 |

|---|---|---|

0501 | 中國語言文學 | 博士、碩士 |

0801 | 力學 | |

0802 | 機械工程 | |

0805 | 材料科學與工程 | |

0808 | 電氣工程 | |

0810 | 信息與通信工程 | |

0811 | 控制科學與工程 | |

0812 | 計算機科學與技術 | |

0814 | 土木工程 | |

0816 | 測繪科學與技術 | |

0818 | 地質資源與地質工程 | |

0823 | 交通運輸工程 | |

0835 | 軟體工程 | |

1201 | 管理科學與工程 | |

1202 | 工商管理 | |

0305 | 馬克思主義理論 | |

0701 | 數學 | |

0702 | 物理學 | |

0813 | 建築學 | |

0101 | 哲學 | 碩士 |

0201 | 理論經濟學 | |

0202 | 套用經濟學 | |

0301 | 法學 | |

0302 | 政治學 | |

0502 | 外國語言文學 | |

0503 | 新聞傳播學 | |

0711 | 系統科學 | |

0714 | 統計學 | |

0804 | 儀器科學與技術 | |

0809 | 電子科學與技術 | |

0817 | 化學工程與技術 | |

0830 | 環境科學與工程 | |

0831 | 生物醫學工程 | |

0833 | 城鄉規劃學 | |

0834 | 風景園林學 | |

0837 | 安全科學與工程 | |

1007 | 藥學 | |

1204 | 公共管理 | |

1305 | 設計學 |

| 學科代碼 | 學科名稱 | 學位類別 |

|---|---|---|

030505 | 思想政治教育 | 博士、碩士 |

080904 | 電磁場與微波技術 | |

030501 | 馬克思主義基本原理 | 碩士 |

071010 | 生物化學與分子生物學 | |

080703 | 動力機械及工程 | |

110505 | 密碼學 | |

1304l1 | 美術學 |

- 重點學科

世界一流建設學科:交通運輸工程

| 一級學科 | 二級學科 |

|---|---|

機械工程 | 機械製造及其自動化 |

機械電子工程 | |

機械設計及理論 | |

車輛工程 | |

交通運輸工程 | 道路與鐵道工程 |

交通信息工程及控制 | |

交通運輸規劃與管理 | |

載運工具運用工程 | |

— | 電力系統及其自動化 |

— | 橋樑與隧道工程 |

| 一級學科 | 二級學科 |

|---|---|

電氣工程 | 電力電子與電力傳動 |

土木工程 | 岩土工程 |

| 學科類型 | 學科名稱 | |

|---|---|---|

一級學科 | 馬克思主義理論 | 土木工程 |

力學 | 測繪科學與技術 | |

材料科學與工程 | 地質資源與地質工程 | |

電氣工程 | 生物醫學工程 | |

電子科學與技術 | 管理科學與工程 | |

信息與通信工程 | 工商管理 | |

控制科學與工程 | — | |

二級學科 | 比較文學與世界文學 | 建築設計及其理論 |

套用數學 | 安全技術及工程 | |

凝聚態物理 | 環境工程 | |

計算機套用技術 | 行政管理 | |

- 學科評估

| 序號 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評估結果 | 位次百分百 |

|---|---|---|---|---|

1 | 0823 | 交通運輸工程 | a | 前2%或前2名 |

2 | 0814 | 土木工程 | a- | 5%~10% |

3 | 0305 | 馬克思主義理論 | b | 10%~20% |

4 | 0802 | 機械工程 | b | |

5 | 0808 | 電氣工程 | b | |

6 | 0810 | 信息與通信工程 | b | |

7 | 0812 | 計算機科學與技術 | b | |

8 | 1201 | 管理科學與工程 | b | |

9 | 1202 | 工商管理 | b | |

10 | 0801 | 力學 | b | 20%~30% |

11 | 0805 | 材料科學與工程 | b | |

12 | 0816 | 測繪科學與技術 | b | |

13 | 0809 | 電子科學與技術 | b- | 30%~40% |

14 | 0811 | 控制科學與工程 | b- | |

15 | 0813 | 建築學 | b- | |

16 | 0835 | 軟體工程 | b- | |

17 | 0502 | 外國語言文學 | c | 40%~50% |

18 | 0702 | 物理學 | c | |

19 | 0818 | 地質資源與地質工程 | c | |

20 | 0833 | 城鄉規劃學 | c | |

21 | 1204 | 公共管理 | c | |

22 | 1305 | 設計學 | c | |

23 | 0501 | 中國語言文學 | c | 50%~60% |

24 | 0701 | 數學 | c | |

25 | 0714 | 統計學 | c | |

26 | 0830 | 環境科學與工程 | c | |

27 | 0831 | 生物醫學工程 | c | |

28 | 1007 | 藥學 | c- | 60%~70% |

師資力量

截至2018年10月,學校設立了“青苗計畫”、“雛鷹計畫”、“揚華計畫”、“鯤鵬計畫”四大人才培育計畫,共有專任教師2610人,其中中國科學院院士7人(含5名雙聘院士)、中國工程院院士16人(含14名雙聘院士)、國家千人計畫16人、萬人計畫11人、長江學者29人、國家傑出青年科學基金獲得者22人、青年千人計畫10人、國家優秀青年科學基金獲得者3人、國家青年拔尖人才1人、中國科協青年人才托舉工程6人,有國家級教學團隊8個、國家級教學名師5人;聘請了42位中國科學院、工程院院士以及5名諾貝爾獎獲得者擔任兼職(名譽)教授。

據《西南交通大學2017-2018學年本科教學質量報告》顯示,學校擁有國家有突出貢獻專家8人,享國務院政府津貼83人,四川省有突出貢獻專家84人,四川省學術和技術帶頭人131人,四川省傑出青年學科帶頭人55人,省級教學名師9人。

| 師資類別 | 師資概覽 |

|---|---|

專職院士 | (中國科學院院士、中國工程院院士) |

(中國工程院院士) | |

(中國科學院院士) | |

何梁何利基金獎獲得者 | 沈志雲、翟婉明、、 |

國家傑出青年科學基金獲得者 | 、、、、、趙勇、、 何川、、、、、、翟婉明、 、王平、、、靳忠民、周紹兵、 |

國家級突出貢獻專家 | 范平志、靳蕃、張世昌、強士中、徐揚、王金諾、周本寬、翟婉明、高仕斌 |

973首席科學家 | 翟婉明、范平志、張衛華 |

國家級教學名師 | 易思蓉、龔暉、馮曉雲、彭其淵、羅霞 |

“萬人計畫”教學名師 | 彭其淵、沈火明、吳廣寧 |

“萬人計畫”科技創新領軍人才 | 孫林夫、袁林果、朱旻昊、何正友、康國政、翟婉明、 何川、王開雲、錢林茂、閆連山、李永樂、唐小虎 |

國家創新人才推進計畫 | 閆連山、李永樂、唐小虎、王開雲、錢林茂、劉志剛、周紹兵、晏啟祥 |

國家級教學團隊 | 機械基礎教學團隊(2007年,吳鹿鳴) |

力學教學基地教學團隊(2008年,龔暉) | |

軌道交通電氣化與自動化教學團隊(2008年,馮曉雲) | |

中國近現代史綱要教學團隊(2009年,何雲庵) | |

鐵道工程課程群教學團隊(2009年,易思蓉) | |

行車組織教學團隊(2009年,彭其淵) | |

交通工程專業教學團隊(2010年,羅霞) | |

工程力學教學團隊(2010年,沈火明) | |

省級教學團隊 | 機械基礎教學團隊(2007年,吳鹿鳴) |

力學教學基地教學團隊(2007年,龔暉) | |

軌道交通電氣化與自動化教學團隊(2007年,馮曉雲) | |

大學英語教學團隊(2008年,傅勇林) | |

道路與鐵道工程專業教學團隊(2008年,易思蓉) | |

交通運輸組織教學團隊(2008年,彭其淵) | |

材料力學與性能教學團隊(2009年,戴光澤) | |

交通工程專業教學團隊(2009年,羅霞) | |

中國近現代史綱要教學團隊(2009年,何雲庵) | |

力學專業教學團隊(2010年,沈火明) | |

土木工程專業經管類課程教學團隊(2010年,李遠富) | |

物理課程教學團隊(2010年,吳平) |

教學建設

- 質量工程

截至2018年10月,學校擁有國家級虛擬仿真實驗教學中心3個、國家級實驗教學示範中心8個;承擔國家教育體制改革試點項目4項;有國家級精品課程36門,國家級精品資源共享課24門,國家級精品視頻公開課8門。

據《西南交通大學2017-2018學年本科教學質量報告》顯示,學校擁有首批國家級教師發展中心1個、國家專業綜合改革試點項目4個、國家級特色專業12個、卓越工程師試點專業17個、通過國家工程教育評估與認證專業16個、國家精品線上開放課程15門、國家級雙語教學示範課3門,編寫國家級規劃教材81種、國家級精品教材4種,建設國家級工程實踐教育中心12個。

| 質量工程項目 | 名錄 |

|---|---|

國家級特色專業 | 車輛工程、通信工程、建築學、交通工程、電氣工程及其自動化、 交通運輸、機械設計製造及其自動化、地質工程、電子信息工程、 工程力學、土木工程、計算機科學與技術 |

教育部“三全育人”綜合改革試點單位 | 西南交通大學土木工程學院 |

通過國家工程教育評估與認證專業 | 料科學與工程、機械設計製造及其自動化、材料成型及控制工程、 車輛工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、土木工程、 測繪工程、地質工程、交通運輸、交通工程、環境工程 |

國家級教師發展中心 | 西南交通大學黨委教師工作部(教師發展中心) |

國家級虛擬仿真實驗教學中心 | 交通運輸虛擬仿真國家級實驗教學中心 |

軌道交通電氣化與自動化虛擬仿真國家級實驗教學中心 | |

土木工程虛擬仿真國家級實驗教學中心 | |

國家級實驗教學示範中心 | 機械基礎課實驗教學示範中心 |

基礎力學基礎課實驗教學示範中心 | |

普通物理基礎課實驗教學示範中心 | |

材料科學與工程基礎課實驗教學示範中心 | |

電子信息基礎課實驗教學示範中心 | |

土木工程實驗教學中心 | |

交通運輸實驗中心 | |

軌道交通信息工程與技術實驗教學示範中心 | |

國家級人才培養模式創新實驗區 | 茅以升班軌道交通創新人才培養實驗區 |

國際化、工程化、差異化的管理人才培養模式創新實驗區 | |

國家級工程實踐教育中心 | 北京鐵路局 |

成都市公共運輸集團公司 | |

成都市新築路橋機械股份有限公司 | |

成都鐵路局 | |

東方電氣集團東方電機有限公司 | |

中國南車集團株洲電力機車研究所有限公司 | |

中國南車集團資陽機車有限公司 | |

四川長虹電器股份有限公司 | |

中國第二重型機械集團公司 | |

中國建筑西南設計研究院有限公司 | |

中國中鐵二院工程集團有限責任公司 | |

中鐵第一勘察設計院集團有限公司(建設單位) | |

國家級精品課程 | 機械設計、土木工程製圖、選線設計、高電壓技術、材料力學、 生產管理、工程測量、毛澤東思想鄧小平理論與三個代表重要思想概論、 電磁場與電磁波、電力牽引控制系統、地下鐵道、大學英語、機械原理、 行車組織、交通管理與控制、理論力學、中國近現代史綱要、 材料力學性能、起重機金屬結構、橋樑工程概論、財務管理、 貨物運輸組織、工程力學、青心理學、車輛工程、遠動監控技術、 土木工程地質、信息檢索、公共政策概論、材料力學、大學英語、 畫法幾何及工程製圖、電子測量技術、工程力學、橋樑工程 |

國家級精品資源共享課 | 中國近現代史綱要、大學英語、青年心理學、材料力學、材料力學性能、 車輛工程、地下鐵道、電磁場與電磁波、工程測量、機械原理、 機械設計、行車組織、交通管理與控制、工程力學、理論力學、 高電壓技術、遠動監控技術、選線設計、橋樑工程概論、 土木工程製圖、土木工程地質、公共政策概論、信息檢索、財務管理 |

國家級雙語教學示範課 | 測試技術基礎、跨文化商務溝通、生物感測器 |

省級實驗教學示範中心 | 機械基礎課實驗教學示範中心 |

普通物理基礎課實驗教學示範中心 | |

基礎力學基礎課實驗教學示範中心 | |

電子信息基礎課實驗教學示範中心 | |

材料科學與工程基礎課實驗教學示範中心 | |

交通運輸實驗中心 | |

土木工程實驗教學中心 | |

藝術實驗教學中心 | |

心理健康教育實驗中心 | |

經濟管理實驗教學中心 | |

省級精品課程 | 電腦程式設計基礎、高等數學、結構力學、大學物理、線性代數、 電路分析、機率論與數理統計、運輸組織學、數學建模、運籌學、 鐵路信號基礎、土木工程概論、鐵路站場及樞紐、工程流體力學、 電工學、基礎工程、大學語文、健美操、電力系統繼電保護原理、 工程材料、旅客運輸組織、計算機組成原理、作業系統、 思想道德修養與法律基礎、高級英語閱讀、計算機網路、供應鏈管理、 現代通信原理、生物信息學、建築設計基礎、現代物流管理基礎、 衛星定位技術與方法、工程化學、文科高等數學、 數字電子技術、固體廢物的處理與處置 |

- 教學成果

截至2018年11月,學校獲國家級教學成果獎29項,其中特等獎1項、一等獎6項,數量位居全國第九;獲省級教學成果一等獎27項、二等獎21項、三等獎20項。

| 成果名稱 | 獲獎級別 | 年份 |

|---|---|---|

面向國家重大需求,整體建構電氣工程教育體系,培養軌道交通一流人才 | 一等獎 | 2009年 |

以“質量工程”為航標,構築我國領先水平的機械基礎教育教學平台 | ||

整合優質資源,實施精品化戰略,建設高水平國家工科機械基礎課程教學基地 | 一等獎 | 2005年 |

依託重點實驗室建立本科生科研和工程實踐體系,培養學生實踐和創新能力 | ||

土建類專業人才培養方案及教學內容和課程體系改革的研究與實踐 | 一等獎 | 2001年 |

高峰建嶺,打造鐵道工程國際科技人才培養基地,服務高鐵“走出去”戰略 | 二等獎 | 2018年 |

以學為中心的高校課程質量持續提升機制的構建與實施 | ||

基於“生態鏈 方法鏈”的創新創業教育體系構建與實踐 | ||

“團隊融合、平台互通、資源共享、協同創新”,打造網際網路 基礎力學課程群 | ||

全面提升大學生心理素質,構建國內領先心理健康教育創新示範體系 | 二等獎 | 2014年 |

突出創新能力培養,整合專業優勢資源,構築交通運輸專業人才培養高地 | ||

規範先行,立體推進,培養軌道交通電氣信息工程創新人才 | ||

面向國家重大需求,改革培養模式,有效提升研究生創新實踐能力 | ||

整體構建,系統推進,全面提升大學生創新創業能力 | ||

瞄準國家戰略需求,改革人才培養模式,打造軌道交通行業工程人才培養高地 | ||

創新理念,強化能力,開拓實驗教學大眾化教育與個性化培養相結合的新路子 | 二等獎 | 2009年 |

依託優勢學科,構建優質資源, 造就適應軌道交通高速發展的多樣化創新型人才 | ||

全方位構建培養高素質人才的工科力學教學平台 | ||

打造專業優勢平台,最佳化人才培養體系,培養創新性工程型交通運輸專業人才 | ||

全方位構建實踐教學新體系,提高電氣工程類專業學生的工程素質與創新能力 | 二等獎 | 2005年 |

打造國際先進水平的智慧型作業系統,全面提升作業環節和教學工作的整體質量 | ||

創建示範性職業技術學院實訓基地 培養鐵路特色高技能人才 | ||

大學英語課程教學模式改革研究與實踐 | 二等獎 | 2001年 |

適應人才培養需求,轉變教學管理思想,實現教學管理手段現代化 | ||

依託國家工科教學基地,構建以創新與實踐能力培養為核心的機械基礎教學新體系 | ||

土建類專業人才培養方案及教學內容體系改革的研究與實踐 |

- 學生成績

截至2017年,學校學生在各大賽事中獲得國家級和省級獎項總計3000餘項。2014-2016三年間,在校學生共獲得各類國家級比賽一等獎107項,二等獎126項。

2017年,學校學生取得了全國大學生數學建模競賽5項一等獎5項二等獎(大滿貫)、全國大學生電子設計競賽4項一等獎4項二等獎、全國大學生周培源力學競賽團體一等獎等一系列成果;年度累計獲得省級以上獎勵825項,其中國家一等獎33項、二等獎77項、三等獎73項;在2012-2016年全國普通高校本科競賽評估結果排行榜預發布中名列第9,是唯一進入前10的一流學科大學。

學校研究生在第八屆學生競賽中獲得“高速鐵路運營速度的限制因素”單元第一名;學生參加國家大學生創新創業訓練項目、大學生科研訓練計畫(srtp)項目,獲獎總數與級別一直位居四川高校前列;本科生獲第八屆,這是學校學校第二次獲該獎項;人文學院學生榮獲第二十九屆。

校園風光

校園風光學術研究

科研平台

截至2018年10月,學校建有軌道交通國家實驗室(籌)、牽引動力國家重點實驗室等13個國家級科技創新平台和36個省部級科研基地,有教育部、科技部創新團隊9個。

| 平台類型 | 平台名錄 |

|---|---|

國家實驗室 | 軌道交通國家實驗室(籌) |

國家重點實驗室 | 牽引動力國家重點實驗室 |

國家工程實驗室 | 陸地交通地質災害防治技術國家工程實驗室 |

城市軌道交通系統安全保障技術國家工程實驗室 | |

綜合交通大數據套用技術國家工程實驗室 | |

國家工程技術研究中心 | 國家軌道交通電氣化與自動化工程技術研究中心 |

國家地方聯合工程實驗室 | 綜合交通運輸智慧型化國家地方聯合工程實驗室 |

高速鐵路運營安全空間信息技術國家地方聯合工程實驗室 | |

系統可信性自動驗證國家地方聯合工程實驗室 | |

國家國際聯合研究中心 | 現代交通通信與感測網路國際聯合研究中心 |

國家國際科技合作基地 | 現代軌道交通車輛設計與安全評估技術國家國際科技合作基地 |

國家國際合作聯合實驗室 | 軌道交通工程動力學國際合作聯合實驗室 |

中國-拉共體軌道交通聯合實驗室 | |

高等學校學科創新引智計畫(111計畫) | 光信息傳輸處理與感測套用創新引智基地 |

無線通信與信息編碼創新引智基地 | |

國家2011協同創新中心 | 軌道交通安全國家2011協同創新中心 |

尖端裝備跨尺度設計製造協同創新中心(第二單位) | |

教育部重點實驗室 | 材料先進技術教育部重點實驗室 |

磁浮技術與磁浮列車教育部重點實驗室 | |

高速鐵路線路工程教育部重點實驗室 | |

交通隧道工程教育部重點實驗室 | |

985工程優勢學科創新平台 | 軌道交通運輸工程優勢學科創新平台 |

教育部工程研究中心 | 先進驅動節能技術教育部工程研究中心 |

國家自然科學基金委員會創新研究群體 | 高速列車運行安全的關鍵科學問題研究(2005年,周仲榮) |

教育部創新團隊 | 現代軌道車輛及其相關技術(2004年,翟婉明) |

磁浮技術與磁浮列車(2007年,趙勇) | |

行為決策理論及其在災害管理中的套用研究(2008年,賈建民) | |

大型及複雜交通隧道工程(2009年,何川) | |

高速輪軌系統理論及技術(2011年、2015年,朱旻昊) | |

高速鐵路運營安全空間信息技術(2013年,李志林) | |

科技部國家重點領域創新團隊 | 雲服務平台技術創新團隊(2013年,孫林夫) |

現代軌道交通系統動力學創新團隊(2013年,翟婉明) | |

軌道交通牽引供電安全保障技術創新團隊(2016年,吳廣寧) | |

四川省重點實驗室 | 套用力學與結構安全四川省重點實驗室 |

信息編碼與傳輸四川省重點實驗室 | |

綜合運輸四川省重點實驗室 | |

製造業產業鏈協同與信息化支撐技術四川省重點實驗室 | |

抗震工程技術四川省重點實驗室 | |

道路工程四川省重點實驗室 | |

服務科學與創新四川省重點實驗室 | |

風工程四川省重點實驗室 | |

四川省工程實驗室 | 四川省系統可信性自動驗證工程實驗室 |

高速鐵路運營安全空間信息技術四川省工程實驗室 | |

綜合交通運輸智慧型化四川省工程實驗室 | |

四川省工程技術研究中心 | 四川省現代服務科技工程技術研究中心 |

四川省軌道交通電氣化與自動化工程技術研究中心 | |

四川省先進焊接及表面工程技術研究中心 | |

四川省哲學社會科學重點研究基地 | 四川心理健康教育研究中心 |

現代設計與文化研究中心 | |

四川省社會科學重點研究基地 | 西部交通戰略與區域發展研究中心 |

四川省2011協同創新中心 | 四川省中國高鐵國際化發展2011協同創新中心 |

四川省國際聯合研究中心 | 現代交通通信與感測網路國際聯合研究中心 |

四川省高校重點實驗室 | 強度與振動實驗室 |

物料搬運機械實驗室 | |

表面工程與摩擦學實驗室 | |

磁浮列車與磁力套用工程實驗室 | |

交通安全工程技術實驗室 | |

數位化城市交通綜合實驗室 | |

交通信息與控制實驗室 | |

電磁場與磁波技術實驗室 | |

信息安全與國家計算格線實驗室 | |

人工器官表面工程實驗室 | |

移動通信實驗室 | |

信號與信息處理實驗室 | |

網路通信技術實驗室 | |

新型驅動技術實驗室 | |

環境污染與工程環境控制實驗室 | |

現代焊接技術實驗室 | |

高壓科學與技術實驗室 | |

風工程實驗室 | |

車輛熱能動力機械實驗室 | |

雲計算與智慧型技術實驗室 | |

信息協同與物聯網工程實驗室 | |

四川省工程中心 | 地理信息工程中心 |

西南交通大學研究中心 | 西南交通大學中國高鐵發展戰略研究中心 |

西南交通大學超導與新能源研究開發中心 | |

西南交通大學智慧型控制與仿真工程研究中心 | |

西南交通大學產業性質實體研究院 | 天府新區研究院、上海研究院、綿陽研究院、深圳研究院、青島研究院、煙臺新一代信息技術研究院 |

西南交通大學學術性質實體研究院 | 唐山研究院、常州軌道交通研究院、網路空間安全研究院、 國際老齡科學研究院、信息化研究院、智慧型檢測研究院、 人工智慧研究院、前沿科學技術研究院 |

西南交通大學學術性質虛體研究院 | 西南交通大學高速鐵路防災減災技術研究院 |

“網際網路 產業創新”研究院 | |

中國公私合作研究院 | |

西南交通大學行為大數據研究院 | |

四川省產業經濟發展研究院 | |

金融大數據研究院 | |

中國土地信息大數據研究院 | |

西南交通大學——中細軟中國高鐵智慧財產權研究院 | |

物流研究院 | |

城市軌道交通研究院 | |

交通安全技術研究院 | |

汽車研究院 |

科研成就

學校圍繞高速鐵路、磁浮交通,新型城軌、真空管道超高速(1000 )、超級高鐵等領域大力開展基礎研究與原始創新,構建了以世界公認的“沈氏理論”和“翟孫模型”為標誌的鐵路大系統動力學基礎研究體系。

截至2018年12月,改革開放40年中,學校科技成果4次入選“”;在軌道交通領域獲國家三大科技獎勵41項,其中特等獎2項,一等獎6項;在同濟大學複雜工程管理研究院編制的《我國工程建設領域重大科技創新研究報告(2000-2017)》中,西南交通大學名列全國第一;40年間,學校參加了幾乎所有的中國軌道交通工程的基礎研究、技術開發、規劃實施和建設運營,參與解決了青藏鐵路、京滬高鐵、港珠澳大橋等一大批超級工程的關鍵技術難題。

| 項目名稱 | 負責人 | 入選年份 |

|---|---|---|

機車車輛整車滾動振動試驗台 | 周文祥 | 1998年 |

高溫超導磁懸浮實驗車 | --- | 2001年 |

鐵道機車車輛—軌道耦合動力學理論體系、關鍵技術及工程套用 | 翟婉明 | 2005年 |

新能源懸掛式空鐵關鍵技術與試驗線工程 | 翟婉明 | 2018年 |

| 項目名稱 | 獎項等級 | 獲評年份 |

|---|---|---|

砂卵石地層盾構隧道施工安全控制與高效掘進技術 | 國家技術發明二等獎 | 2015年 |

京滬高速鐵路工程 | 國家科技進步特等獎 | |

國家數字城市地理空間框架技術體系構建與套用 | 國家科技進步二等獎 | |

高速鐵路大斷面黃土隧道建設成套技術及套用 | 國家科技進步二等獎 | |

高速鐵路軌道平順性保持技術 | 國家技術發明二等獎 | 2016年 |

基於耦合動力學的高速鐵路接觸網/受電弓系統技術創新及套用 | 國家科技進步二等獎 | |

跨江越海大斷面暗挖隧道修建關鍵技術與套用 | 國家科技進步二等獎 | |

複雜環境下高速鐵路無縫線路關鍵技術及套用 | 國家科技進步一等獎 | 2017年 |

山區大跨度懸索橋設計與施工技術創新及套用 | 國家科技進步二等獎 | |

高速鐵路獅子洋水下隧道工程成套技術 | 國家科技進步二等獎 | |

高速鐵路弓網系統運營安全保障成套技術與裝備 | 國家科技進步二等獎 | 2018年 |

大跨度纜索承重橋樑抗風關鍵技術與工程套用 | 國家科技進步二等獎 | |

大型屋蓋及圍護體系抗風防災理論、關鍵技術和工程套用 (參與) | 國家科技進步二等獎 |

學術資源

- 館藏資源

截至2016年底,學校圖書館及各院系分館、資料室累積紙質藏書量逾300餘萬冊,其中中文書刊268萬冊,外文書刊32萬冊,各類型中外文電子資料庫269個,折合館藏量1250餘萬冊;學校圖書館是首批四川省古籍重點保護單位,藏有古籍文獻2萬餘冊,其中包括清廷御賜給我校的《欽定古今圖書集成》5044冊,清代前期刻印的《六經疑問》、《禹貢錐指》、《周禮述注》等珍貴善本古籍數十種。

校園風光

校園風光- 學術期刊

《》創刊於1954年,主要刊登工程技術類理論研究、套用研究、實驗研究、學術討論等方面的學術論文以及科技信息報導;是中文核心期刊,被美國ei compendex、俄羅斯《文摘雜誌》、德國《數學文摘》,以及國內的《中國科學引文資料庫》、《中國科技論文統計源期刊》等資料庫和文摘雜誌收錄,也是中國力學、岩土工程、機械工程、無線電等文摘的引文源。

《》創刊於2000年,是cssci中文社會科學引文索引(2017—2018)來源期刊(含擴展版)、《caj-cd規範》獲獎期刊。

《》(《現代交通學報(英文版)》)創刊於1993年,主要刊登、軌道交通類、航空、水運和道路交通方面的研究論文;被愛思唯爾(elsevier)旗下的scopus資料庫和web of science資料庫esci收錄,曾連續三屆榮獲教育部“中國高校特色科技期刊”稱號。

《》主要反映西南交通大學、中國國內外科技工作者在交通運輸工程與信息與其相關學科方向的最新科技成果、優秀設計、製造與新技術的套用開發,被中國科技論文與引文資料庫收錄。

《》創刊於1983年,是北京大學《中文核心期刊要目總覽》來源期刊(2004年版)。

《》創刊於1985年,主要刊登製冷與空調行業的最新科技成果、學術論文,介紹新技術、新工藝、新產品,通報行業最新動態和信息。2003年入選“中文核心期刊(遴選)資料庫期刊”、“中國期刊全文資料庫全文收錄期刊”及“中國學術期刊綜合評價資料庫統計刊源”,2007年入選中國科技論文統計源期刊(中國科技核心期刊)。

《》(生物表面與生物摩擦學)主要關注生物系統的表面、界面以及相關摩擦學問題,由西南交通大學和愛思唯爾()合作創建,入選中國科技期刊國際影響力提升計畫。

合作交流

- 國際合作

截至2018年10月,學校同美國、、俄羅斯交通大學等59個國家和地區的203所高校及科研機構建立了合作關係,與合作成立西南交大-利茲學院,“2 2”“本碩4 1”“中法4 4”等留學、遊學、訪學項目涵蓋全部年級;作為中國政府指定高校,與印度鐵道部合作援建印度鐵道大學。

- 政產學研

截至2019年1月,學校與中國鐵路總公司、國家能源集團、中國中鐵、中國鐵建、中國中車、中國中交等深入合作;與成都市共建世界一流大學,打造“環交大智慧城”,助力成都建設世界軌道交通之都;學校對口支援建設、,精準扶貧馬爾康市、阿壩縣、峨邊縣;學校設有上海研究院、深圳研究院、青島研究院、天府新區研究院等6個產業研究院和、國家級科技企業孵化器、,建立了“科技—孵化—產業”互助成果轉化模式,在全國率先探索開展職務科技成果混合所有制改革。

校園風光

校園風光文化傳統

形象標識

西南交通大學校徽沿用的是唐山交通大學土木系李汶教授設計的校徽。

校徽成盾牌狀,在校徽的左上角是地質錘;右上角是“唐山”字樣和鐵軌;左下角是荒地上的兩棵大樹;右下角為水準儀。在大樹與水準儀之間是“交大”字樣;中間的“西南交通大學”字樣是後人加上的。

整個校徽體現了西南交通大學當時作為一所理工科高校的特點。

校徽

校徽精神文化

- 校訓:精勤求學,敦篤勵志,果毅力行,忠恕任事

1930年5月2日,交通大學公布校訓:“精勤求學,敦篤勵志,果毅力行,忠恕任事”。

1947年5月15日,在唐山工學院(西南交通大學)建校51周年,唐山復校42周年校慶之際,學校重新確定原交通大學之校訓為唐山工學院之院訓。

校訓

校訓- 學校精神:竢實揚華,自強不息

1916年春,教育部在北京舉行全國高等學校作業成績展覽評比,學校以94分的成績獲全國第一名。同年12月,教育部為此除給學校頒發優等獎狀外,還由教育總長特獎“竢實揚華”匾額一方。

“竢”就是等待的意思;“實”則有三層意思,即果實、堅實、誠實和實事求是;“揚”有飛揚,傳播之意;“華”有中華簡稱、華麗、美麗等意。四個字組合在一起,有等待果實成熟,即寓意培養出人才,同時使人才更加務實、誠實,從而揚我中華,振興中華,復興中華。“揚華”也有揚棄浮華、追求一種務實的、不尚虛華之意。

“自強不息”是學校在長期的顛沛流離的辦學經歷中總結出來的,該詞語出自《周易》的“天行健,君子以自強不息”,原意為天上的日月星辰是不分晝夜、永恆運動的,所以“天”是“剛健”的,人應效法天,積極進取,永不停息。對交大來說,其中有四層意思:永不停息、知難而上、完善自我和艱苦奮鬥。

“竢實揚華,自強不息”的交大精神包含有四種內涵:首先是“愛國至上、振興中華”;其次是“嚴謹嚴格、求真務實”;再次是“愛校如家、敬業奉獻”;最後是“開拓創新、艱苦奮鬥”。

竢實揚華

竢實揚華- 校歌

1929年10月,交通大學決定確立校歌和院歌。經1930年1月和5月專案審查委員會兩次審議討論,《國立交通大學唐山工程學院院歌》唱響在唐山校園。院歌歌詞由曾任唐院國文和歷史教員的國學大師吳稚暉先生創作。

1947年5月15日,學校舉行了唐山復校暨51周年校慶活動,重新公布了修改後的院歌。

2011年,西南交通大學舉行115周年校慶,將《國立交通大學唐山工程學院院歌》曲譜稍作修改後,確立為《西南交通大學校歌》。

歌詞如下:

翳唐山,靈秀鐘;我學院,聲譽隆。灌輸文化尚交通。

習礦冶,土木工,窺學術,貫西中,相期同造最高峰。

璨兮如金在熔,璀兮如玉相攻。桃濃李郁,廣座被春風。

宜誠篤,宜勤樸,基礎堅,事功崇。文軌車書郅大同。

璨兮如金在熔,璀兮如玉相攻。桃濃李郁,廣座被春風。

宜誠篤,宜勤樸,基礎堅,事功崇。文軌車書郅大同。

學校領導

現任領導

| 職務 | 姓名 |

|---|---|

黨委常委、黨委書記 | 王順洪 |

黨委常委、黨委副書記、校長 | 徐飛 |

黨委常委、黨委副書記 | 晏啟鵬、桂富強 |

黨委常委、黨委副書記、紀委書記 | 張學龍 |

黨委常委、副校長 | 朱健梅、蒲雲、馮曉雲、姚發明、何川 |

副校長 | 周仲榮 |

黨委常委 | 沈火明 |

歷任領導

| 姓名 | 任期 |

|---|---|

顧稀 | 1954年08月至1958年09月 |

錢應麟 | 1958年09月至1960年07月 |

顧稀 | 1960年07月至1962年12月 |

閻燾 | — |

劉聖化 | 1978年09月至1983年 |

王潤霖 | 1983年10月至1993年05月 |

李植松 | --- |

胡正民 | --- |

柯尊平 | 1999年至2000年 |

顧利亞 | 2001年至2014年9月 |

| 時期 | 歷任校長(總辦/監督/坐辦/院長) | 任期 |

|---|---|---|

山海關北洋鐵路官學堂時期 1896年5月至1900年9月 | (總辦) | 1896年夏 |

羅仙橋(監督) | 1897年10月至1898年秋 | |

胡叔博(監督) | 1898年秋至1898年冬 | |

藍軼符(監督) | 1899年春至1900年9月 | |

唐山鐵路學堂時期 1905年5月至1906年3月 | (總辦) | 1902年5月至1905年7月 |

(總辦) | 1905年7月至1906年9月 | |

山海關內外路礦學堂時期 1906年3月至1908年1月 | (監督) | 1905年7月至1908年6月 |

唐山路礦學堂時期 1908年1月至1912年7月 | (坐辦) | 1908年1月至1908年6月 |

(監督) | 1908年6月至1912年7月 | |

唐山鐵路學校時期 1912年7月至1913年9月 | 1912年7月至1916年8月 | |

唐山工業專門學校時期 1913年9月至1921年7月 | 駱通 | 1916年8月至1917年7月 |

1917年7月至1920年6月 | ||

1920年6月至1921年7月 | ||

交通大學唐山分校時期 1921年7月至1922年7月 | 葉恭綽(交通大學總校校長) | 1921年5月至1922年5月 |

1921年7月至1922年7月 | ||

陸夢雄(交通大學總校長) | 1922年5月至6月 | |

1922年6月至1922年7月 | ||

交通部唐山大學時期 1922年7月至1928年2月 | 俞文鼎 | 1922年7月至1923年1月 |

1923年2月至1924年11月 | ||

1924年11月至1926年1月 | ||

1926年1月至1926年6月 | ||

1926年3月至1926年6月 | ||

1926年6月至1927年9月 | ||

唐山交通大學時期 1928年2月至1928年6月 | 程崇 | 1927年9月至1928年5月 |

第二交通大學時期 1928年6月至1928年9月 | 1928年7月至1928年冬 | |

1928年6月至1928年9月 | ||

交通大學唐山土木工程學院時期 1928年9月至1931年8月 | 孫科(總校) | 1928年11月至1930年10月 |

孫鴻哲 | 1928年9月至1929年5月 | |

1929年2月至1929年9月 | ||

黎照寰(總校校長) | 1930年10月至1944年冬 | |

1929年9月至1930年5月 | ||

1930年5月至1932年7月 | ||

交通大學唐山工程學院時期 1931年8月至1942年1月 | 1932年8月至1937年10月 | |

茅以升(代) | 1938年2月至1938年5月 | |

茅以升 | 1938年5月至1942年4月 | |

國立交通大學貴州分校時期 1942年1月至1946年8月 | 1942年4月至1943年8月 | |

1943年8月至1945年6月 | ||

1945年6月至1946年8月 | ||

國立唐山工學院時期 1946年8月1949年7月 | 顧宜孫 | 1946年8月至1949年3月 |

(代行院務) | 1949年1月至1949年3月 | |

唐振緒 | 1949年3月至1949年7月 | |

中國交通大學唐山工學院時期 1949年7月至1950年8月 | 茅以升(總校校長) | 1949年10月至1950年8月 |

唐振緒(主任委員) | 1949年7月至1950年9月 | |

北方交通大學唐山工學院時期 1950年8月至1952年5月 | 茅以升(總校校長) | 1950年8月至1952年5月 |

顧稀(代) | 1950年9月至1951年7月 | |

顧稀 | 1951年7月至1957年10月 | |

唐山鐵道學院時期 1952年5月至1972年3月 | 白鐵岩(代) | 1956年8月至1957年6月 |

1957年10月至1959年12月 | ||

顧稀 | 1959年12月至1966年2月 | |

杜景雲 | 1966年2月至1973年1月 | |

西南交通大學時期 1972年3月—— | 杜景雲(革委會主任) | 1973年1月至1973年11月 |

戈平(主持校務) | 1973年11月至1978年3月 | |

(主持校務) | 1978年3月至1978年8月 | |

1978年8月至1982年1月 | ||

閻濤 | 1982年1月至1983年10月 | |

1983年10月至1985年10月 | ||

沈大元 | 1985年10月至1993年6月 | |

1993年6月至1995年3月 | ||

1995年5月至1997年12月 | ||

1997年12月至2007年2月 | ||

2007年2月至2013年9月 |

傑出校友

截至2018年10月,培養和造就了以茅以升、竺可楨、林同炎、黃萬里等為代表30餘萬棟樑英才,師生中產生了3位“兩彈一星”元勛、60位海內外院士和24位國家工程勘察設計大師,改革開放以來軌道交通領域產生的院士幾乎全部出自西南交通大學。

兩彈一星功勳獎章獲得者 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||

美國國家工程院院士 | ---- | ---- | ---- | ---- | |||

中央研究院院士 | |||||||

第三世界科學院院士 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||

英國皇家學會會士 | 胡春農 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |

英國皇家建築院院士 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||

英國皇家工程院院士 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |

開發中國家科學院院士 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |

中國科學院院士 | |||||||

---- | |||||||

---- | |||||||

中國工程院院士 | |||||||

---- | ---- | ---- | |||||

全國工程勘察設計大師 | |||||||

劉培碩 | 張敏 | ||||||

---- | ---- | ---- | ---- | ||||

知名學者、專家教授 | 朱泰信 | ||||||

史家宜 | |||||||

李靜波 | |||||||

陳克濟 | 余瑞礎 | ||||||

塗善東 | |||||||

黨政軍界校友 | |||||||

羅孝然 | |||||||

王洵才 | 施嘉乾 | 蕭理紛 | |||||

裴益祥 | |||||||

李樹深 | |||||||

商界及其他業界校友 | 史善新 | 趙吉彬 | |||||

徐敦美 |