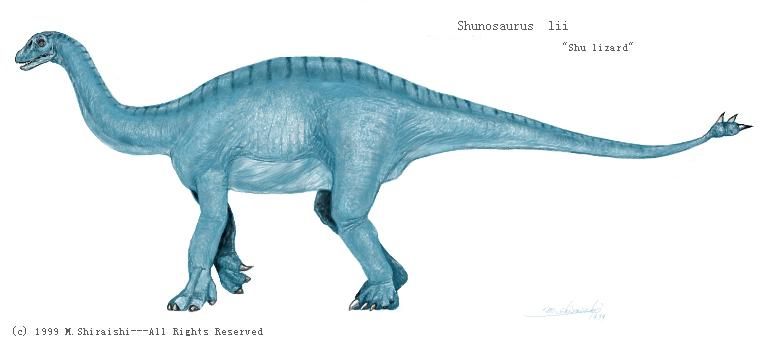

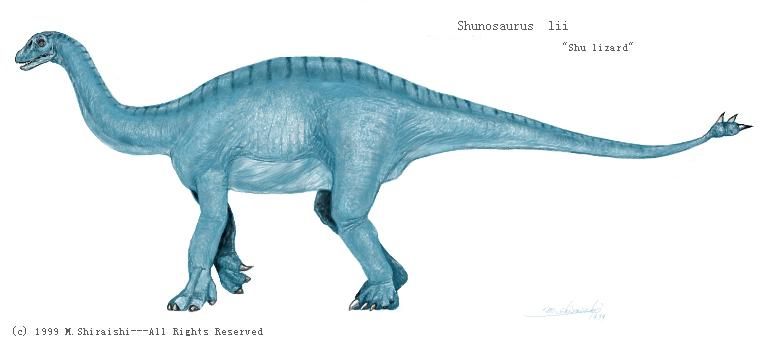

蜀龍(學名shunosaurus)是種獨特的恐龍,生存於晚侏羅世的中國四川省,約1億7000萬年前。蜀龍的屬名來自於四川省的古名“蜀”。蜀龍的化石發現於自貢市的下沙溪廟組。

基本介紹

形態特徵,生活習性,物種學史,

形態特徵

蜀龍身長約12米,體型相當於一個成年雌象的大小。以一個蜥腳類恐龍而言,蜀龍的頸部相當短。蜀龍擁有短而縱深的頭顱骨,鼻孔位在口鼻部偏低的地方,而匙狀牙齒相當結實。蜀龍有12節頸椎、13節背椎、4節薦椎、43節尾椎,有些尾椎的形狀為人字形,類似較晚期的梁龍。肩胛骨與鳥喙骨癒合。在1989年,發現蜀龍的尾巴末端擁有尾棒,可能用來擊退敵人。

李氏蜀龍為,中型而且尚未特化的種屬。牙齒具高而細的形狀,像鏟子似的,總計有四顆前頷齒,17到19顆頷齒以及21顆臼齒。頸椎很短,後凹椎具有低平的神經弓與神經棘。後段的頸椎約為背脊椎的1.2倍長。背部的神經棘很高聳;而 骨有四塊固結合的椎骨,與在印度中部發掘到的很相似。根據趾的數目尚未減少推斷為非常原始的型態,而在前三趾端都具有構造。

生活習性

蜀龍身體笨重,行動緩慢,喜群居,通常都和鯨龍一起成群出現。蜀龍的牙齒只適合吃些柔軟的植物,所以主要生活在河畔湖濱地帶,以柔嫩多汁的植物或低矮樹上的嫩枝嫩葉為食。

物種學史

蜀龍是在1983年首次敘述,目前已發現超過20個蜀龍骨骸,其中數個是完整或接近完整的骨骸,以及少數保存下來的頭顱骨,使蜀龍成為蜥腳下目中生理結構最清楚的恐龍之一。模式種是李氏蜀龍(s. lii),是由董枝明、張奕宏、周世武等人在1983年所敘述。而第二種是自流井蜀龍(s. ziliujingensis),但並沒有正式地敘述,狀態仍是無資格名稱。 蜀龍

蜀龍

蜀龍

蜀龍蜀龍被分類為一種基礎蜥腳下目恐龍。它們與澳大利亞的有緊密親緣關係。

蜀龍化石目前正在中國四川省自貢市的自貢恐龍博物館展示中。