蕨類植物又稱羊齒植物,是一群進化水平最高的。生活史為發達的異形世代交替。孢子體有根、莖、葉的分化,有較原始的維管組織。配子體微小,綠色自養或與真菌共生,無根、莖、葉的分化,具單細胞的假根。有性生殖器官為精子器和頸卵管。無種子。現存約12000種,廣泛分布在世界各地,尤以熱帶、亞熱帶地區種類繁多。大多為土生、石生或附生,少數為濕生或水生,喜陰濕溫暖的環境。我國約有2600種,主要分布在長江以南各省區。一般分成5個亞門:psilophytina、sphenophytina、lycophytina、isoephytina和filicophytin,前4個亞門的葉原始,無葉柄和葉隙,僅具1條葉脈,稱為小型葉蕨類。

基本介紹

- 中文學名:蕨類植物門

- 拉丁學名:pteridophyta

- 界:植物界

- 門:蕨類植物門

- 分布區域:廣泛分布在世界各地

- 物種數量:約12000種

物種介紹,形態特徵,生長環境,分布範圍,生長過程,配子體,孢子體,分類系統,簡介,分類,繁殖類型,無配子生殖,無孢子生殖,作用因素,主要價值,

物種介紹

蕨類植物門——pteridophyta

為的(也稱高等孢子植物),陸生、附生、少為水生,直立或少為纏繞攀援的,或間為高大樹形;(即通常所謂綠色蕨類植物)照例有根、莖、葉的器官分化[(蘭)除外]。孢子體的形體在近代植物界中最為多種多樣。有大如喬木狀的,也有小僅達1厘米的,但絕大多數為中形多年生草本。孢子體生有多數,;最原始蕨類植物的孢子囊生於枝之頂端,有些生在特化的葉上或葉片上(囊托)成穗狀或圓錐狀囊序,有的生於的邊緣,也有的聚生於枝頂成孢子葉(囊)球,而在絕大多數的種類則以各種形式生於孢子葉的下面,形成所謂孢子囊羣(堆)、或滿布葉之下面。(有n染色體)有同孢和異孢之分:異孢型的,在(郎通常的植物體)上生大小兩種孢子葉:生大孢子囊,內生;小孢子葉生,內生小孢子。近代絕大多數的蕨類植物都屬於同孢型。孢子成熟後從孢子囊內以特種巧妙的機制()被散布出來,落地後萌發生長成為,叫做。配子體的形體甚為簡單,為不分化的、塊狀體或分叉的絲狀體等。在同一配子體上產生和雄精器(),但在異孢型的蕨類植物,配子體更為簡化而有雌雄性之分(雌雄異體),雄配子體極小,不脫離小孢子壁,雌配子體遠較大,也不脫離大孢子壁。精子憑水為媒介,藉助於本身的,能和行,產生配偶子,由此生長發育成為綠色(有2n染色體),也可叫作成長的蕨類植物,在它的葉體上產生,,落地萌發又發育成原葉體。這樣,孢子世代的孢子體和世代的配子體相互交替一次,就完成蕨類植物的。

形態特徵

從橫切面看,莖的表皮層由外層加厚細胞組成,其內為皮層及中柱體。蕨類植物的中柱體較為複雜,隨科屬而不同,有時同一株植物隨不同發育年齡而有所改變,如的莖,其基部為原生中柱,中部為,頂部為網狀中柱。中柱的主要類型有:原生中柱,中柱中央分化為,內層為;管狀中柱,中柱中央為薄壁細胞組成的髓,向外為木質部和韌皮部,由於韌皮部的位置不同,又可分為外韌管狀中柱和雙韌管狀中柱,前者僅木質部外圍有一圈韌皮部,後者木質部的內外均有一圈韌皮部;網狀中柱,由管狀中柱分裂而成的一種,但仍呈管狀排列;多環中柱,網狀中柱的各個維管束再次分裂成不規則的分散狀排列。和一樣,蕨類植物的莖的維管束由、、和組成,但無,不能進行。在高大如喬木的種類中,其也只是由於薄壁細胞的增加而有限的加粗。

③葉:通常兼有營養和生殖兩種功能,即綠色的葉片在全部或部分的下面一定部位,都可產生,是謂葉片一型。有的科屬在同一植株上,先後長出兩種不同形狀的葉片,一種為正常的綠色或稱不育葉,另一種幼時為綠色,不久即長出孢子囊而失去綠色的,又稱能育葉,這種類型叫葉片二型。少數種類,如(osmunda)中,同一片葉上生有能育和不育兩種不同形狀的羽片,這叫羽片二型。

傳統上根據葉片不同把蕨類植物分為兩大類:小葉型蕨類,或稱擬蕨類,葉小,長寬僅數毫米(如、卷柏),或退化成鱗片狀(如),或為膜質(如木賊),僅葉大而成線形,但和其他擬蕨一樣,無柄,都只有一條而無完善的葉脈系統(據最新發現,熱帶的石松中有個別種具簡單的分枝葉脈),生於;大葉型蕨類,即,除的沉水葉變為鬚根狀,少數屬種的頂端延伸成鞭伏,能著地生根,以及部分科的植物葉軸能無限生長外,其餘都為正常葉。幼時通常拳卷,長大分葉柄和葉片兩部分,除外,的葉片有葉軸。按分裂的次數不同,而有一回、二回……;,一回小羽片、二回小羽片……;以及羽軸、一回小羽軸、二回小羽軸……之分(圖2),在中,如果羽片邊緣分裂,則按分裂的深淺,稱之為葉片一回羽狀,羽片淺裂,或葉片一回羽狀,羽片深裂(達羽軸的狹翅或闊翅),習慣上也統稱之為二回羽狀淺裂,或二回羽狀深裂(達羽軸的狹翅或闊翅)。如果羽片裂達羽軸,裂片彼此分離,或形成小羽柄,則稱這種葉片為二回羽狀,其分離的裂片稱小羽片。依此類推,直至末回裂片。

蕨類植物的葉片結構除少數屬種有和分化外,一般僅有海綿狀、多少有空隙的層,有的甚至連葉肉層也沒有,光合作用全靠表皮來完成。通常上表皮不具或有極少氣孔,下表皮的氣孔類型很多,因屬種而不同。但也有同一種葉片下表面具好幾種氣孔型的。 蕨類植物的葉脈比較簡單,絕大多數是分離的,少有簡單網結,網眼無內藏小脈或僅有少數內藏小脈。

有些屬種,葉片側脈的分出和小羽片的分出一樣有上先出和下先出之分。先從各回羽軸上側分出的小羽片,叫小羽片上先出,反之叫下先出。同樣,先從主脈上側分出的側脈叫上先出脈,又叫上行,反之叫下行脈序。這一特徵,在某些屬種中穩定而有鑑別價值。

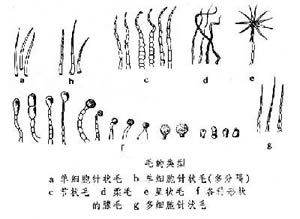

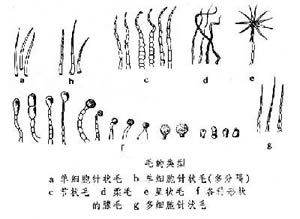

④毛被:蕨類植物的毛被相當複雜,分毛和鱗片兩大類,或調節葉面空氣濕度,或保護孢子囊群。有些可能和代謝有關,分泌蠟質粉末的腺毛,有保持水分的功能。 毛的類型

毛的類型

毛的類型

毛的類型⑤:無性繁殖器官,產生在葉片的一定部位,由於它的構造和形成的不同,可分為厚囊和薄囊兩大類,前者的囊殼由多層細胞組成,後者的囊殼僅 1層。在發育上,兩者的原始細胞都經分裂成上下兩枚細胞,所不同的是厚囊蕨類的上枚為囊殼細胞,下枚為,而薄囊蕨類的下枚細胞為,以後發育成,上枚細胞經魚鱗式斜分裂成四面體,再分裂為囊殼和孢原細胞。因此厚囊蕨的孢子囊壁厚而無柄,薄囊蕨的孢子囊壁薄而有柄。

⑥:薄囊蕨類釋放孢子的機構。由數個到數十個u形加厚細胞和多個扁平的薄壁細胞(包括)組成,環繞囊殼。當孢子成熟時,由於環帶的u形細胞失水收縮而產生的拉力,孢子囊的唇細胞被拉開,而將孢子彈出。環帶的有無和存在部位,常和進化有一定關係。通常較原始的無環帶,如厚囊蕨,或僅有不發達的環帶(如),逐漸發展為頂生環帶(如海)、橫生中部(如)、斜行環帶(如)和進化類型的縱型而中斷於的型環帶。

⑦:擬蕨類的孢子囊常近軸而單生於,其中有些屬種,如、卷柏的一些種和木賊屬。長的枝縮短而形成或長或短的孢子囊穗。孢子囊通常遠軸而生於葉片下面(原始類群的生於葉緣)。它們通常多數聚生在位於葉脈的表皮分化形成的囊托上,而呈各種形狀的孢子囊群(sorus),有些厚囊蕨類的葉常形成穗狀或狀。較原始類群的孢子囊群的數目少而同時發育,發展為從內向外逐漸發育,而進化類型的孢子囊群中的孢子囊為混合發育,即一個囊群里有的發育早,有的發育晚或,這在有些種里,敗育的孢子囊就成為一種。

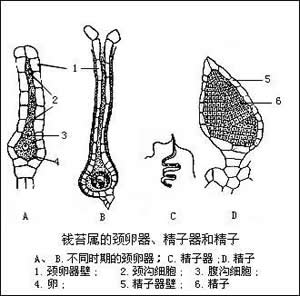

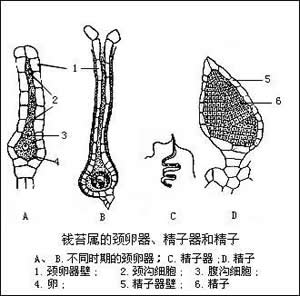

⑧隔絲:又稱夾絲。是一種毛狀不育器官,混在中起內外保護作用。一般都有長柄,頂部呈各種形狀,覆蓋幼孢子囊群,如石韋的星狀毛隔絲,的盾狀隔絲等。也有許多隔絲。雖有長柄,但不伸出囊群之外,夾在囊群中起內保護作用。 ⑨:在中異型孢類的有一個由葉片特化形成的外殼,包被在大、外面,稱之為大、小孢子果,而同型孢類的大都有囊群蓋。它主要由葉片表皮細胞分化而來,初時綠色,老時黃褐色,用以保護孢子囊群。囊群蓋由於在囊托上形成的位置不同而有上位和下位之分。囊群蓋環繞囊托的基部生出,把孢子囊包在蓋內的叫囊群蓋下位,或叫上位囊群,而生於托的頂端或一側,從上面覆蓋孢子囊群的叫囊群蓋上位,有的雖生於一側,但被成熟的壓在下面,有如半下位。還有些孢子囊群靠近葉邊生的,其葉邊往往多少特化變質而向下反卷覆蓋孢子囊群,這種稱為假蓋。而有些種類的蓋則以毛或鱗片形式出現(如中),囊群蓋的形式多樣,為鑑別屬的重要特徵。 頸卵器

頸卵器

頸卵器

頸卵器區別

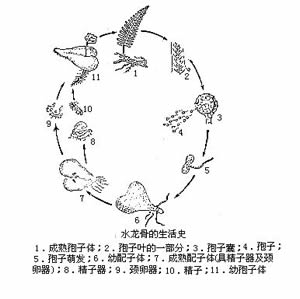

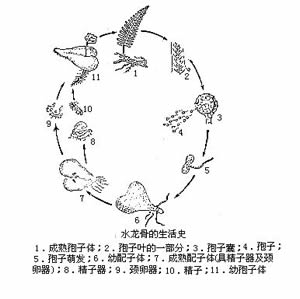

通常肉眼所見到的綠色蕨類植物即是它的,孢子體上產生孢子囊每一個孢子囊內產生大量的、肉眼看不清的、直徑10-100微米的。孢子比重小,懸浮於空氣中,隨氣流或水流漂移到各處,在適當的環境中萌發,長出微水的綠色(少數不具葉綠素,不能自養)──()。除部分擬蕨類和水生孢子體產生大、小兩種孢子,萌發後成長的配子體有雌雄之分外,絕大多數蕨類都屬於同型孢類,它們的孢子無大小之分,並在孢子萌發後產生的配子體上的不同部位,產生和。並由此分別產生——和——,雌雄結合後形成合子,然後發育成胚,再成長為常見的綠色。這個過程就是蕨類植物特有的。在整個生活史中,常因環境等條件的影響而改變其中某一過程,導致一些不正規的繁殖。常見的為和。

生長環境

它們大都喜生於溫暖陰濕白森林環境,成為森林植被中草本層的重要組成部分,不僅對森林的生長發育有著重大影響,同時可以作為敏感地反映環境條件的指示植物。

分布範圍

現代蕨類植物約有11,500多種,廣泛分布於世界各地,尤以熱帶和亞熱帶最為豐富。中國約有2 000種。 蕨類植物——桫欏

蕨類植物——桫欏

蕨類植物——桫欏

蕨類植物——桫欏生長過程

配子體

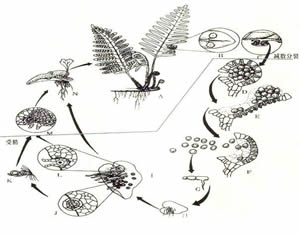

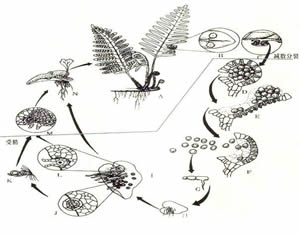

配子體 的簡單植物體,由萌發而來。孢子萌發後形成幾個細胞的簡單,經過和的形成片狀體,或稱細胞片,再發育為成熟的通常背腹扁平的心形,原葉體靠近尖端下面生有,藉以固定和吸收水分,凹缺處為,雌器(archegonium)生長在附近,其外形大而似瓶狀,腹部埋在組織內,頸部彎向雄器所在部位,口部突出。(antheridium)呈突起狀或圓球形,有柄或無柄,生長在假根附近,通常它的壁由 3個細胞:莖細胞、和(如果帽細胞分裂,則為四個)組成,進化類型的由更多的細胞組成。每個頸卵器含一——,每個精子器含多個──精子,精子頂部有纖毛。這樣的結構,巧妙地利用了貼近地面,易於獲得水分的特點。通常雌配子器的發育晚於雄配子,成熟後除外,內其他分泌的有機酸溶解變成而溢出。當下面有一層薄水層時,精子器的帽脫開(進化類型的為),精子被釋放,通過和受頸卵器口溢出膠質的化學感應而被吸引到頸卵器中,和結合而產生合子,合子萌發後形成胚,再發育成常見的。 配子體通常壽命很短,在長出後不久即死去,這是由於原葉體結構簡單,無。但也有生活期長的,如anogramma,在孢子體長出幾片葉後,原葉體仍然可見。有些種的配子體可生活4-5年。這些生活期長的,通常較大而厚,出現在較原始的類群。 蕨類植物生長史(真蕨綱為例)

蕨類植物生長史(真蕨綱為例)

蕨類植物生長史(真蕨綱為例)

蕨類植物生長史(真蕨綱為例)孢子體

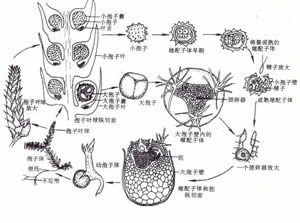

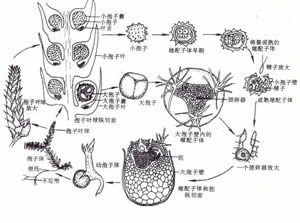

植物體,具根、莖、葉和的分化。 卷柏屬生長史

卷柏屬生長史

卷柏屬生長史

卷柏屬生長史①根:蕨類植物只有而無主根,通常叢生於直立的末端,或散生在橫走根狀莖腹面,藉以固定根狀莖。根內具,無,不能加粗,表面生有根毛,吸收水分和營養物質。

②莖:除和的部分種類具高大喬木狀外,絕大多數蕨類植物的莖都貼近地面稱根狀莖,或短而直立,斜升,或細長橫走,少數為纏繞,極少數呈灌木狀。其頂端通常被毛或鱗片,有的種類還被葉柄殘莖組成的防護罩所保護。

分類系統

簡介

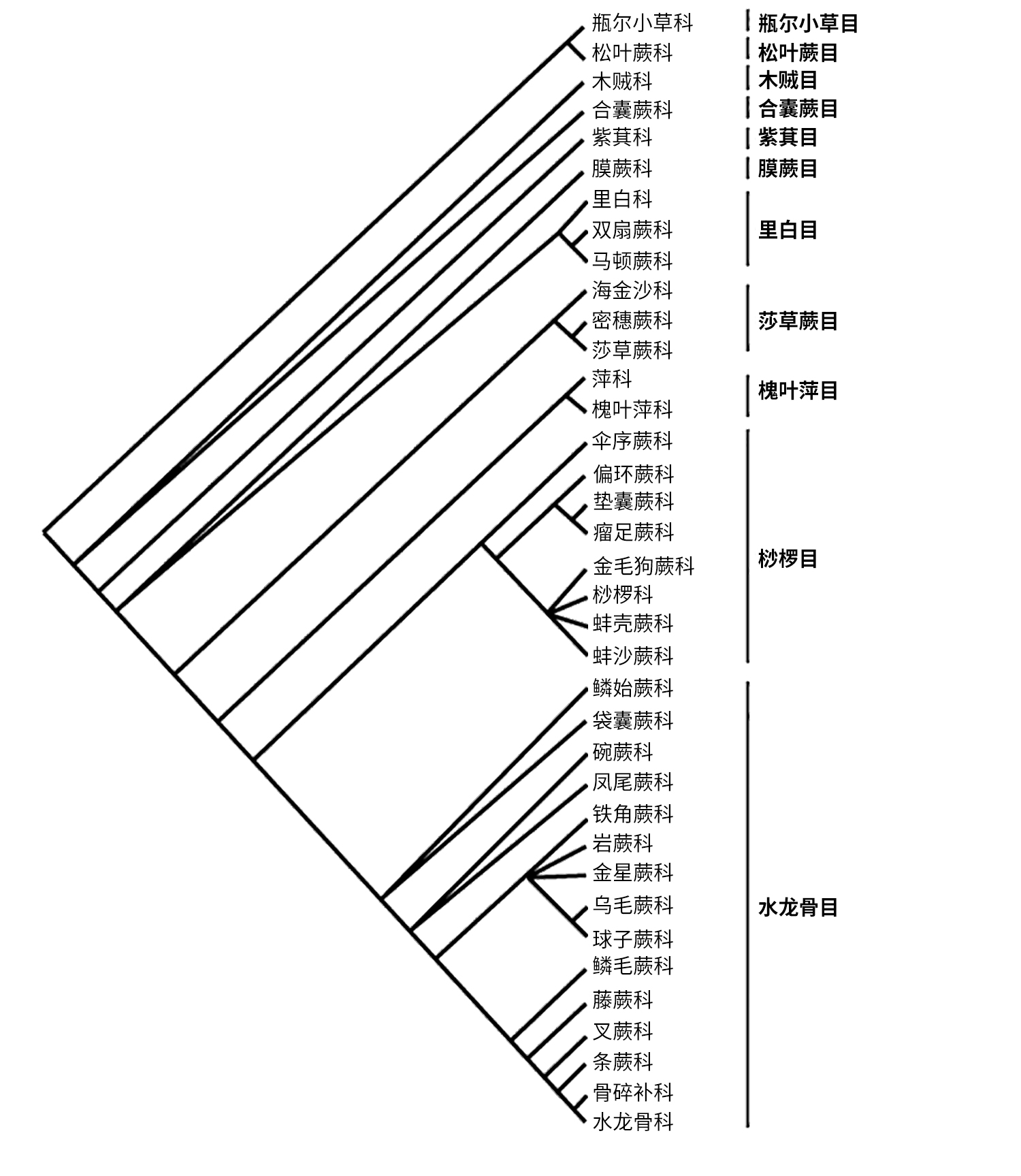

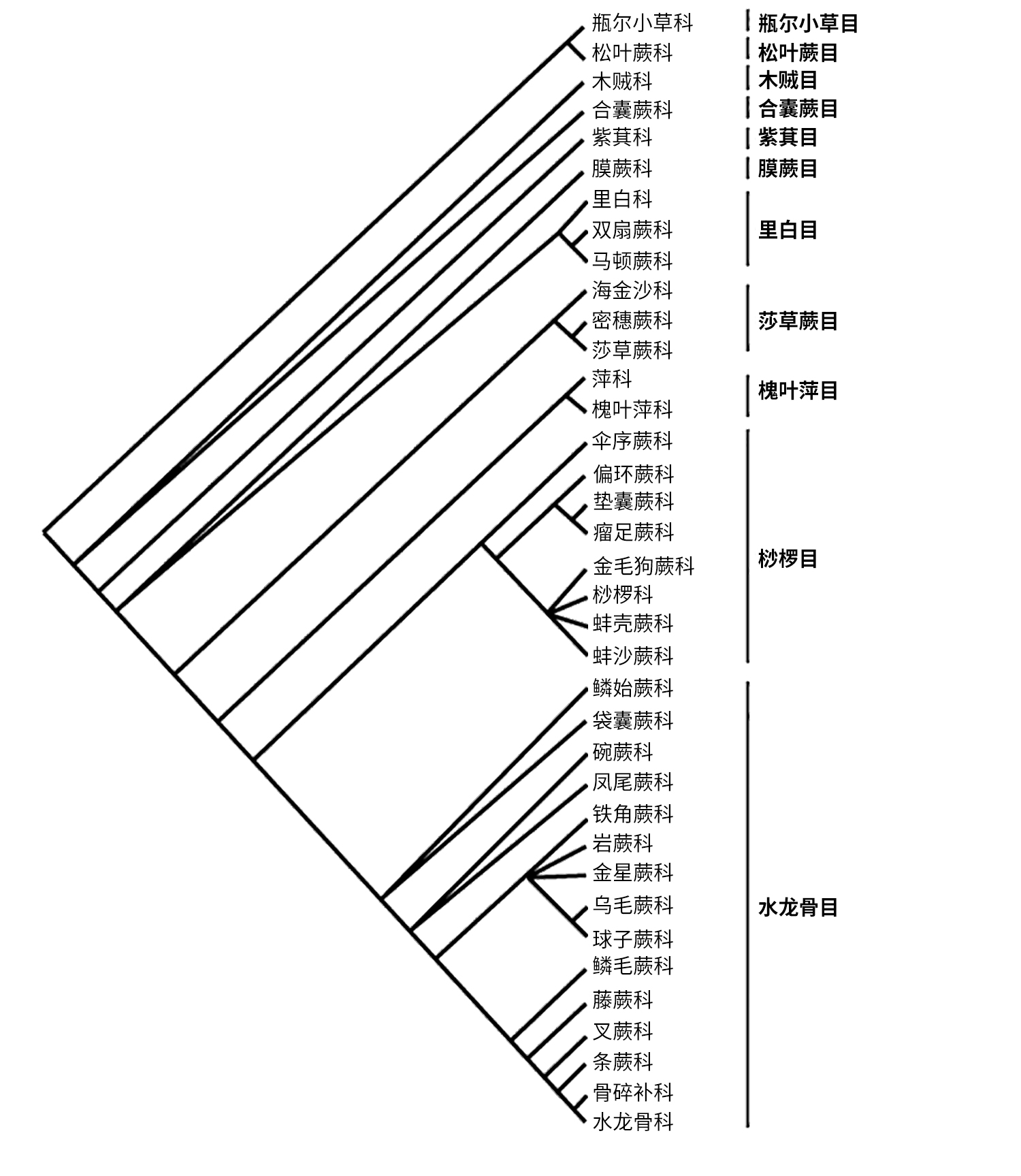

1940年中國蕨類植物學家將經典的十分混雜的(實際上是的絕大部分)劃分為33科,促進了對蕨類植物系統的廣泛探討。世界上現有蕨類不下10個,大體上有兩類:其一是以美國e.b.(1947)為代表的系統,其次是秦仁昌 (1940,1954,1957,1978)為代表的系統。各國學者根據各自所掌握的材料和觀點而有所增減或變化,總的說來,在絕大多數屬的劃分上,國際蕨類植物學界分歧性不大,而在科,特別是科以上等級排列還。1940年秦仁昌在將水龍骨科分為33科的同時,提出了5條進化乾,即雙扇蕨類、桫欏類、蚌殼蕨類和兩個絕滅祖先類,表示出各幹上科的關係。其後許多學者提出的構想,但由於這些系統樹各自根據單方面材料,如印度學者b.k.奈亞爾等主要根據形態解剖方面材料,美國w.h.小等主要根據方面材料,義大利的 r.e.g.皮基·塞爾則偏重於的材料等而過於簡單化,有的雖有綜合考慮,但例證不多,特別是在化石證據不足,研究也還沒有普遍開展的情況下要提出一個比較自然的,還有待於全世界的共同努力。 蕨類植物分類

蕨類植物分類

蕨類植物分類

蕨類植物分類分類

(按系統排列各科)

蕨類植物門 pteridophyta

1. psilophytina

也叫裸蕨類,是原始的類群。僅有,,葉為,無葉脈或僅有單一葉脈,2~3枚聚生於枝端或,。,生地下,無。大多已絕跡,現存僅目psilotales,包括2科:松葉蕨科psilotaceae和梅溪tmesipteridaceae,共3屬3種。其中梅溪蕨科僅1種,僅見於大洋洲;松葉蕨科有2種,我國僅松葉蕨psilotum nudum,產於西南、華南及華東地區。

2. lycophytina

莖幹大多為二叉分歧,葉極小,有或無,螺旋狀排列或4列互動對生,但都只有單一不分枝的。生於,有同型()和異型(卷柏)之分。現存僅lycopodiales和selagineales,前者包括3科:huperziaceae、lycopodiaceae、科phylloglossaceae,後者僅卷柏科selaginellaceae,共約1000種。常見如卷柏selaginella tamariscina、huperzia serrata、石松lycopodiastrum japonicum、palhinhaea cernua、selaginella uncinata等。多產於熱帶,有些廣泛分布於溫帶,通常生於林下或附生樹幹,部分生於乾旱的石壁。其中在工業上稱石松粉,為鑄造工業的優良脫膜劑,或入藥。

3. isoephytina

水生草本,有根、莖葉的分化;具(屬於莖),先端生;莖塊莖狀,,有結構;葉條形叢生,具;有大小之分,;極度簡化,有雌雄配子體之分。僅1目1科1屬約60餘種,即isoetalesisoetaceaeisoetes。我國僅3種:isoetes sinensis僅產於我國長江下游地區,可能已滅絕;isoetes japonica產於雲南、日本及朝鮮;isoetes taiwanensis特產於台灣。生於沼澤、溝塘淤泥中,由於人為的環境破壞,已列為國家級保護植物。

4. sphenophytina

植物體有根、的分化;有;莖有節和節間之分,有時生塊狀莖,到,;葉小型,不發達,輪生成鞘狀;又稱孢,或異型;具。出現於,繁盛於。現存僅1目1科1屬,即equisetalesequisetaceaeequisetu,共29種。常見如equisetum arvense和木賊equisetum hiemale,前者有營養莖和生殖莖(莖)之分,後者則無,另如equisetum ramosissimum、hippochaete debile。多生於田邊、溪溝邊、路邊和林緣等陰濕地方。

5. filicophytina

為現今最繁茂的蕨類植物,約有1萬種以上,廣布全世界;我國近2000種,廣布全國。發達。莖除了樹蕨外,均為,有各式中柱。主要成分為,少數具導管。葉為,幼葉拳卷狀,長大後平展,分化為葉柄和葉片二部分。葉片為或一至多回羽狀分裂或。常聚集成生於葉邊緣或背面,也有的生於特化了的葉上,有或無,,一些水生真蕨的孢子囊則生於特化的內,。 為心臟形的,長寬一般不超過1厘米,綠色,有。和均生於腹面。根據孢子囊的發育方式、結構及著生位置等,可分為protolyptosporangiopsida、eusporangiopsida和leptosporangiopsida。如蕨pteridium aquilinum、lygodium japonicum等。

門 | 亞門 | 綱 | 目 |

蕨類植物門 | 松葉蕨亞門 | 松葉蕨綱 | 松葉蕨目 |

石松亞門 | 石松綱 | 石松目 | |

卷柏目 | |||

水韭亞門 | 水韭綱 | 水韭目 | |

楔葉亞門 | 木賊綱 | 木賊目 | |

真蕨亞門 | 厚囊蕨綱 | 瓶爾小草目 | |

蓮座蕨目 | |||

原始薄囊蕨綱 | 紫萁目 | ||

薄囊蕨綱 | 水龍骨目(真蕨目) | ||

苹目 | |||

槐葉苹目 |

繁殖類型

無配子生殖

無配子生殖 生活史中,不產生而直接長出新。但這種配子體或是由僅經過產生的2n萌發而來,或是孢子體先產生復,再經過產生2n的孢子萌發而來。這種現象在熱帶產的同型孢類中和的一些種中很常見。 無配子生殖

無配子生殖

無配子生殖

無配子生殖無孢子生殖

在上直接產生,在自然界這是形成的一條途徑。在實驗條件下,控制培養基的成分和比例常可誘導出這兩種現象。有人認為這和能量有關,能量充裕出現前者,而能量貧乏則出現後者。

此外,在自然界的現象也很普遍。在孢子體的一些部位(如、或葉脈)能產生。還有的葉軸頂端常延伸成鞭狀,能著地生根,產生新株。

蕨類植物的孢子體和一樣具根、莖、葉和的分化,能適應陸地生活,獲得更多的營養,從而產生和種子一樣起生殖和傳播作用的。雖然孢子沒有種子在結構機能上的許多進步特徵,但由於它的量大,體積小,能被風吹到很遠地方,總有一些會遇到適宜的環境而萌發,因此,在某種意義上說更便於繁殖。

作用因素

形態結構起決定性作用

生活史的有性過程是在中度過的,而蕨類植物則和一樣,能獨立生活,也就是說有明顯的。所不同的是苔蘚植物是配子體世代占優勢,寄生在配子體上;而蕨類植物是孢子體占優勢,分別獨立生活。這一生活史特點表明蕨類植物是介於和種子植物之間的一群植物。它的形態結構決定了它既是高等或,又是原始的。

主要價值

我國的蕨類植物是世界最豐富的一區,其中許多種類為藥用植物,還有一些作為蔬菜之用,另有一些是澱粉植物。最普遍利用的首推蕨菜的地下根狀莖。根據商業部初步統計,僅1958年,由於各地農民利用蕨根內的澱粉(俗稱蕨粉)製造各種食品的結果,為國家節約大量糧食。蕨類植物的枝葉青翠,姿態奇特,可供美化庭園,有引入入勝之感,而且許多種類為室內點綴的重要盆景。 蕨類植物

蕨類植物

蕨類植物

蕨類植物特別可以指出,不少蕨類在工業生產上有很大意義,其中最重要的是的許多種,它們的(俗稱粉)為冶金工業上的優良脫模劑,可以提高鑄件的品質。由於蕨類植物的古老性,它們的化石和孢子為鑑定地層的一個重要指標。在自然科學領域內,蕨類植物,由於它在整個植物界的獨特位置——介於和之間——以及它的形態桔構的多樣性,常被當作研究和植物系統發育理論的重要對象之一。在這方面的科學研究工作,我國是一具備著優越條件的。