華林書院是江南古代四大書院之一,與、白鹿洞書院和鵝湖書院齊名,其址在華林浮雲山上。華林書院最早是胡氏家族私塾,後發展為華林學舍,宋初將其擴建為華林書院。它是一所家族化書院,曾為大宋朝廷培養大批人才,僅宋代華林胡氏一門就走出55名,官至、、者不乏其人,其中大多是華林書院培養的。

基本介紹

- 中文名:華林書院

- 稱號:江南古代四大書院之一

- 創建時間:公元984年

- 創建者:胡仲堯

- 地理位置:華林山東麓

基本簡介,地理位置,人文歷史,胡仲堯,有關詩詞,景點,浮雲宮,八百洞天,萬年宮牌坊,耿氏林園,會仙橋,江南杉王,濟美牌坊,其它,旅遊信息,

基本簡介

華林書院取得顯著成果,震驚宋代文壇,當時為華林書院題詩讚頌的名公巨卿有72人之多,宰相晏殊、,文學家蘇軾、徐鉉等均在其列,有的還來過書院講學。

華林書院是宋代國子監主簿、教育家胡仲堯於宋雍熙初年(公元984年),在縣治西南二十五公里的東麓的元秀峰下創辦的一所私人書院。這裡山川毓秀,環境清幽,風景如畫。“神存昭曠之原,目寓清虛之境,青山擁翠,綠樹浮嵐,飛瀑散繞書之聲,虛亭動人文之色”,有利於“沉意詩書宛,游心翰墨場”。在當時,它是一所規模宏偉、震驚文壇、名噪全國的學府,比廬山的白鹿洞書院早揚名100多年。據《天下統一志》記載,當時,“四方之士來此遊學者常數百人”。又云:書院“集書萬卷,延四方名士,進學其間,供衣食,給資斧,一時雲遊者數千人”,“名公巨卿,勝友如雲,遠客千里而來,主人倒屐相迎”,出現了“紛紛遊客豫章回,俱道華林就學來”的景象。宰相王欽若、李方、陳堯叟、張齊賢、晏殊、呂蒙正、吳潛、向敏中,尚書工部侍郎李虛己,集賢院學士錢若水,舉進士第一翰林學士梁景頁 等都曾撰文記其事。來此遊歷和講學的有呂蒙正以及宋代著名文士王禹、蘇軾、楊萬里、黃庭堅等。

書院培養了大批人才,僅胡氏一家就有55人中了進士,當了刺史、尚書、宰相的也不乏其人。宋端拱二年,胡仲堯長子用之與其叔克順同登進士第,幼子用莊探花及第,一時名震朝野。宋真宗曾賦詩御贊:“一門三刺史,四代五尚書。他族未聞有,朕今止見胡。”“黃河曾見幾番清,罕見人間有此榮。千里朱幡迎五馬,一門黃榜占三名。文星昨夜朝金闕,瑞氣今朝擁朕廷。最喜狀元並榜眼,探花俱是弟和兄。”

書院辦學有四大特色:一是文學派的書院。在華林書院可以盡情地呼吸文學的芬芳,到書院講學的全都是文學家,誠如當時詩人曾致堯所稱:“賓友盡為文苑客”。二是家族化的書院,創民辦大學之先例。胡氏累世累代同心同德,培養了一種共有的風尚,把家族教育辦起來,講經史、誦詩書、習禮義。他們辦學的目的就是為了把累世聚居、數代傳經的家風傳下去,以博取“孝悌聲華輝北闕,門閭顯赫耀南方”。三是重視女學,開收容女生之先河。在我國歷史上許多著名的書院中,至今都還沒有聽說過有收容女生的,可華林書院在此方面卻書寫了新的一頁。家族中有願受教育的女性,甚至親友中的女性,都被招收進去。在書院的西面,還為女生專設了一個女膳堂。書院中的女生也跟男生一樣,享有書院的各種權利。若有名流來院講學,她們便列絳紗幔帳以聽;書院舉行盛宴,她們照例參加。宰相向敏中曾有“花凝玉勒含煙露,酒泛金樽醉綺羅”的詩句以紀實。四是辦學經費全由家族承擔。

地理位置

華林書院風景名勝區位於華林胡氏祖居地上。這裡山清水秀,風景優美,素有文化名山,江南勝地之稱,是著名道教聖地和仙源靈境之地,世代文人墨客多常來此遊歷講學。

景區面積為17.6平方公里,景區面積為9.5平方公里,東至華林湖,西至仙女寨,南接高安縣界,北抵華林山北麓。境內旅遊資源豐富,人文景觀獨特,景點多達50個。

史料記載,華林書院舊址,坐落在華林山西南的一個山角里,地處一個“四時煙景似滄浪”的幽靜環境,構築成一組優美精緻林式建築群,除主殿外,還有旌闕(盛放御碑的樓觀)、書亭、水閣、山齋、草堂、倉稟、庖廚等等。特別是書院旁邊有一口紀念性的池塘,叫九龍池。每當學者用完筆硯,便到這裡來把它洗滌乾淨,所以又叫作墨池。另外還有一口專供書院食魚的養魚池,有“別開池沼養溪魚”之名。登高望去,兩池相對,仿佛是華林山這條蒼龍的一雙眼睛。

人文歷史

書院開辦了兩百餘年,其鼎盛時期,文人學者,四方雲集,入院求學者常達千人。而且允許女學生入院就讀,這在我國辦學歷史上是創先的。在華林書院讀書,還在豐富多彩的文化娛樂生活。當時的宰相張齊賢曾有詩讚:“兒孫歌舞詩書里,鄉堂優遊禮讓中”。

華林書院的教學方法吸取我國古代百家之長,注重全面培育人材。教師都是當時學識淵博之文士,不但教育學生精通經、史、子、集,還給學生講授廣泛的社會知識。學生治學,冬以繼秋,夜以繼日,雨以繼晴,孜孜不倦,開創了一代讀書新風。華林書院取得的教育成果受到數百年稱譽。

胡仲堯

據有胡氏家譜記載:從宋太宗端拱二年(989年)至宋哲紹聖四年(1097年)的108年中,其所培養的人才,光是胡仲堯一家,就先後中了十二、三個進士。宋真宗贊胡仲堯的詩云:“一門三刺戶,四代五尚書,他族未聞有,朕今只見胡”。 胡仲堯埋葬之地

胡仲堯埋葬之地

胡仲堯埋葬之地

胡仲堯埋葬之地胡仲堯,洪州奉新人。累世聚居,至數百口。構學舍於華林山別墅,聚書萬卷,大設廚廩,以延四方遊學之士。南唐李煜時嘗授寺丞。雍熙二年,詔旌其門閭。仲堯詣闕謝恩,賜白金器二百兩。淳化中,州境旱歉,仲堯發廩減市直以振饑民,又以私財造南津橋。太宗嘉之,除本州助教,許每歲以香稻時果貢於內東門。五年,遣弟仲容來賀壽寧節。召見仲容,特授試校書郎,賜袍笏犀帶,又以御書賜之。公卿多賦詩稱美。仲堯稍遷國子監主簿,致仕,卒。

翻譯:胡仲堯,洪州奉新人。世世代代都住在一起,整個家族有幾百人。胡仲堯在華林山別墅(莊園)建造學堂,那兒聚集了上萬卷書,設定了大廚房和大糧倉,用來邀請四方遊學之士來這交遊講學。南唐後主李煜當時曾經授予他寺丞一職。宋代雍熙二年,皇帝下詔書表彰他們這個大家庭。胡仲堯去朝廷感謝皇上恩情,皇上賜予他白金器二百兩。淳化年間,洪州境內遭遇乾旱而歉收,胡仲堯打開他家的米倉(平價賣糧或無償發放糧食)以降低物價,又用自家私人的錢修建南津橋。嘉獎他,授予他洪州助教一職,胡仲堯答應每年稻穀、水果成熟了的時候把這些東西進貢給內東門司。淳化五年,派他的弟弟胡仲容前來慶賀壽寧節。皇上召見胡仲容,特別授予他試校書郎,賜予他袍笏犀帶,還把御書賜予他。公卿大臣們都賦詩稱讚這件事。胡仲堯也漸漸地升任為國子監主簿。

胡仲堯死後葬在家鄉李八百洞之右的雷家山。墓碑:“宋國子監主薄胡仲堯之墓”。墓志銘是宋初著名的詞人、宰相晏殊寫的。

有關詩詞

【詠華林書院】

錢若水 宋朝

居近華林對白雲,義風深可羨人倫。

兒孫盡得詩書力,門巷偏多車馬塵。

樓上落霞粘筆硯,池邊怪石間松筠。

鄉閭豈獨民遷善,階砌無關鳥亦馴。

朱實垂庭紅橘熟,清香襲坐藥畦春。

他年好卜為鄰住,悔葺吾廬洛水濱。

錢若水 宋朝

居近華林對白雲,義風深可羨人倫。

兒孫盡得詩書力,門巷偏多車馬塵。

樓上落霞粘筆硯,池邊怪石間松筠。

鄉閭豈獨民遷善,階砌無關鳥亦馴。

朱實垂庭紅橘熟,清香襲坐藥畦春。

他年好卜為鄰住,悔葺吾廬洛水濱。

【題義門胡氏華林書院】

李虛己

綠池寒竹繞書齋,鼓篋橫經任往回。

積善原從千里應,表門恩自九天來。

文章卷里蟾枝秀,禮義鄉中棣萼開。

記得浮雲深處景,岩深應長棟樑材。

李虛己

綠池寒竹繞書齋,鼓篋橫經任往回。

積善原從千里應,表門恩自九天來。

文章卷里蟾枝秀,禮義鄉中棣萼開。

記得浮雲深處景,岩深應長棟樑材。

【詠華林書院】

樂史 宋

能為孝義復為文,惟有君家事漸新。

旌表已迎金殿敕,子孫常宴杏園春。

親情廣闊追隨大,鼓笛喧勝嫁娶頻。

更置書堂書萬卷,不辭延待四方人。

樂史 宋

能為孝義復為文,惟有君家事漸新。

旌表已迎金殿敕,子孫常宴杏園春。

親情廣闊追隨大,鼓笛喧勝嫁娶頻。

更置書堂書萬卷,不辭延待四方人。

景點

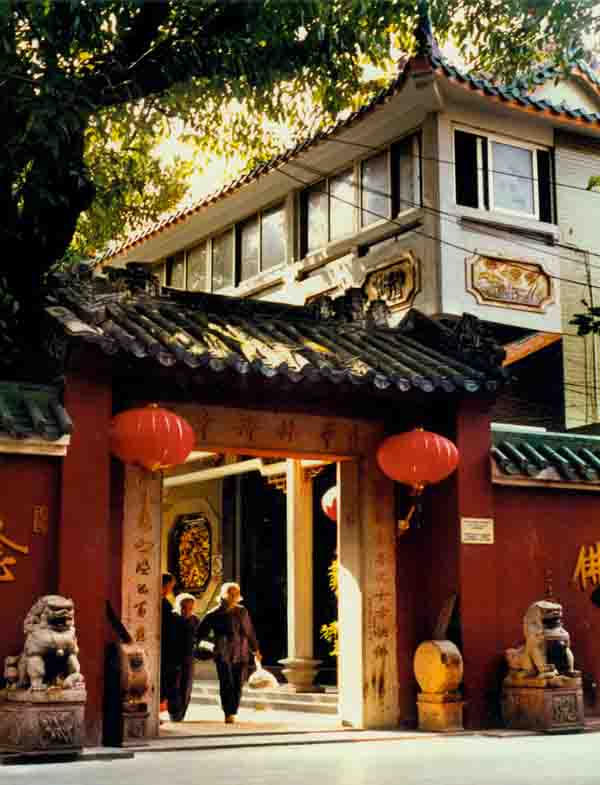

浮雲宮

位於華林書院的後山上,始建於唐代,初稱“浮雲觀”。據新出土的“華林浮雲觀新建石壇記”述:“唐開元九年(公元721年),孫天師奏置是觀焉”。縣誌云:“孫智諒,高安人,幼師惠感(姓張,字智元,乃張道陵十四代孫。先住高安崇仁觀、後千浮雲山)於玄秀峰。常有浮雲罩其上,故稱:‘浮雲觀’。”自中唐以來,它一直是奉新的道教勝地。

武則天神龍元年曾召浮雲山道士張惠感為國師:唐玄宗開元時,又兩次詔張惠感之徙錄智諒入京。公元737年,唐玄宗賜“浮雲觀”匾一塊,並請孫天師投金於浮雲石洞,以長生不老。顯見此觀在道教中享有極高的地位。

宋熙寧元年(公元1068年),道觀規模擴大,又增“壽聖”二字。宋紹興年間(公元1127-1161年),直孺公退休養老於華林祖居地稻田。後舉家外遷,念其祖壠所在,將山下八百石畝租擲給道人張文學,供招徙創觀之用;又將華林書院財產給浮雲觀。元順帝至正年間,浮雲觀升格為浮雲宮。元亡時,浮雲宮被夷為平地。明洪武元年,道士陳雲隱於廢虛址,再建“正一叢林”。明弘治七年,又重整山門,建起一座石牌坊,第四十代天師張元慶為牌坊寫了“萬年宮”。明正德年間,華林農民起義爆發,道宮再度毀於戰火。

入清後,天師道教遭到冷落。乾隆間,歷朝以來天師晉謁皇帝的舊制也被停止,浮雲宮從此失去了昔日的風采。清同治五年,同安鄉(今赤岸鎮)胡氏裔孫重修了一次,文革時被毀。先後在此修煉的有浮邱公、吳猛、陶安公、李八百、張惠感、孫智諒等。南昌西山萬壽宮供奉的許真君便是吳猛的徙弟。

武則天神龍元年曾召浮雲山道士張惠感為國師:唐玄宗開元時,又兩次詔張惠感之徙錄智諒入京。公元737年,唐玄宗賜“浮雲觀”匾一塊,並請孫天師投金於浮雲石洞,以長生不老。顯見此觀在道教中享有極高的地位。

宋熙寧元年(公元1068年),道觀規模擴大,又增“壽聖”二字。宋紹興年間(公元1127-1161年),直孺公退休養老於華林祖居地稻田。後舉家外遷,念其祖壠所在,將山下八百石畝租擲給道人張文學,供招徙創觀之用;又將華林書院財產給浮雲觀。元順帝至正年間,浮雲觀升格為浮雲宮。元亡時,浮雲宮被夷為平地。明洪武元年,道士陳雲隱於廢虛址,再建“正一叢林”。明弘治七年,又重整山門,建起一座石牌坊,第四十代天師張元慶為牌坊寫了“萬年宮”。明正德年間,華林農民起義爆發,道宮再度毀於戰火。

入清後,天師道教遭到冷落。乾隆間,歷朝以來天師晉謁皇帝的舊制也被停止,浮雲宮從此失去了昔日的風采。清同治五年,同安鄉(今赤岸鎮)胡氏裔孫重修了一次,文革時被毀。先後在此修煉的有浮邱公、吳猛、陶安公、李八百、張惠感、孫智諒等。南昌西山萬壽宮供奉的許真君便是吳猛的徙弟。

八百洞天

位於浮雲庵西北斜壁半山腰,距浮雲宮約一華里。洞口朝南,洞口橫石為額,通高1.08米,寬3米,石色如鐵。石上刻有“八百洞天”四個字,旁有小字雲“蜀士八百自夏後戊戌隱此至大宋癸亥嘉泰三年三千三百八十六年住山閔敬中題”洞之蓋上自然生長著一株大楓樹,圍約二米,高十餘米。據康熙版《奉新縣誌》載:洞口甚隘,入首滑下十餘步,乃得一洞,寬丈余。復有一門如前;縋下而入,寬如前;至三層四層其門更溢。望下有水光蕩漾,游者至此,不敢覆下矣。相傳晉時蜀道人李八百曾居此洞修道。據《神仙傳》記載:李八百,蜀人也,名真。歷夏、商、周至秦漢,或隱山林,或出市里,計其年不下八百歲,日能拐行八百里,故以“李八百”為號。後孫智諒受張天師法妙之書,藏於此室,故又有“天師石室”之別稱。據載,唐會昌年間,一位姓龔的奉新鄉民曾入洞獲得《六丁禱雨訣》。每逢乾旱,念此訣就會下雨。唐鹹通五年,道士朱元整於洞獲石函,內有經書二卷,後赴高安傳教,道法盛行。

八百洞天的左側,有“投龍洞”。原為浮邱石室,唐玄宗投金龍於此,遂名。 八百洞天

八百洞天

八百洞天的左側,有“投龍洞”。原為浮邱石室,唐玄宗投金龍於此,遂名。

八百洞天

八百洞天萬年宮牌坊

位於赤岸鎮下坑村灣里村北4公里的浮雲山上。牌坊高6.43米,邊樓高5.5米,全寬10米,4根花崗石柱一字型排列,構成4柱3間5樓。正樓匾為長方形青石板,刻有“萬年宮”三字,右邊款“四十七天師張真一書,本宮進道堂道士游大昌”,左邊 款“師劉恆靜中王大橫弟江甘和抽已財創立”。其背面刻“萬年宮”三字,右邊款“大明治七年”。左邊款“甲寅歲冬月豎”。匾正背面的上方均刻有“敕”字。青石板右邊刻“北位清高,馮水一方之勝”。左邊刻“聖恩重立,浮丘亘古之光”。上方橫樑上刻“大明弘治七年,甲寅歲冬月”。牌樓兩側有一楹聯,曰“八百洞天三岳境,九重恩賜萬年宮”。牌上文字均為楷體陰刻。牌

坊門兩邊各有一頭巨獅,其中一頭為母帶仔。

萬年宮系天師道設壇煉丹之處,又是華林書院師生供祀神仙之橋。牌坊是這一道教建築群的導入部分。牌坊前有九龍劍池、會仙橋,牌坊後有召神台、八百洞天。

坊門兩邊各有一頭巨獅,其中一頭為母帶仔。

萬年宮系天師道設壇煉丹之處,又是華林書院師生供祀神仙之橋。牌坊是這一道教建築群的導入部分。牌坊前有九龍劍池、會仙橋,牌坊後有召神台、八百洞天。

耿氏林園

華林胡氏一世祖城公的夫人耿氏,生於唐僖宗乾符五年(公元878年),以“五代同居,族表義門”稱著。夫人耿氏倡導胡氏家風,要求兒孫做到忠義、孝友、清謙、貞潔、樂善、好施、和睦、重教,並言傳身教、親歷親為。五世同居,聚族800餘人,在兒孫中有極高的威望,被後人尊為“耿氏太婆”。生五子,人稱五俊,督學成入仕。長子胡 為膳部員外郎,其子令嚴為贈尚書虞員外郎;次子胡瑜任陳留令,其子令浚為衡州剌史;三子胡瓊為常州剌史;四子胡 為江州節度使,其子令彬為江州剌史;五子胡球任散軍騎將軍。耿氏被賜封為徐國夫人,歿於後周世宗顯德三年(公元956年),享年七十八歲。譜載:歿葬奉新南櫪九皋山,午山子向。墓為五代地理名師司馬頭陀所遷建,墓前納修水、靖安、安義三縣之水。司馬頭陀在其墓銘中云:南櫪旁邊一穴地,山平水善渾不畏;下後子孫多仁義,久年方信讀書貴。現已擴建為耿氏林園。

耿氏夫人名彰,蓋於賢德,有詩千贊曰:

夫人耿氏,淑善稱賢。

相夫名存,勤儉仍前。

訓子多方,科第蟬聯。

微音傳播,億萬斯年。

耿氏夫人名彰,蓋於賢德,有詩千贊曰:

夫人耿氏,淑善稱賢。

相夫名存,勤儉仍前。

訓子多方,科第蟬聯。

微音傳播,億萬斯年。

會仙橋

位於夜合山之間 ,是浮雲山出入必經門戶。橋長約3.5米,由兩塊長方形花崗石合成。傳說古時此橋這兩棵楮樹自然天成的,一棵自南往北平行伸出,一棵自北往南平行過來,兩樹緊密合攏,成為一座天然木橋。夜半有仙人在此橋上對弈,故稱會仙橋。為防夜合山一到夜晚合攏後谷中水漲,後來有人把兩樹鋸斷,改成石橋,夜合山也就不能再合攏了。

江南杉王

原是兩棵高達34餘米,圍長4米左右的杉樹兩樹相距很近,矗立於華林書院的西側,相傳為華林書院創始人胡仲堯手植,距今千餘年。其中一棵於1979年4月被雷電燒毀,現存的這棵常年碧綠,樹身也無毀壞之跡,堪稱“江南杉王”,為重點保護樹木。

濟美牌坊

坐落於會埠鎮西莊招賓村的潦河邊,距縣城28公里。

據《江西胡氏大成譜》記載:官宦為紀念和表彰明從仕郎布正使司理問所理問胡士 及其祖先宋國子監主簿胡仲堯、宋光祿寺丞胡仲容等捐廩以賑民、創南津橋、造馮川橋、建華林書院、修孔子廟等善行義舉耗官銀30萬兩而立。因胡氏家族能“世濟其名,不隕其名”,故稱濟美牌坊。 牌坊高12.2米,寬4.15米,平面為正四方形,由4根方形石柱構成4門。每門均由門樓式牌坊組合而成,榫式聯結。每門於門首鑲嵌青石板各一塊,第一層題“從仕郎

布政使司理問所理問胡士 ”;第二層題“濟美”兩斗體大字;第三層鐫刻“聖旨”二字。牌坊四角作挑檐狀,4柱上下刻滿蓮花瓣狀圖案,橫樑及第二、三層間柱內外刻有“龍鳳呈祥”、“二龍戲珠”以及人物、花卉、禽獸和幾何形穿花圖案,造型精美、千姿百態。

牌坊上還記載著華林胡氏四段千古流傳的佳話:損廩賑災,架橋修路,創辦華林書院等濟美事實,尤其是南面第二層橫樑上“舉朱幡、迎快馬、路旁書童仰頭望”,講術的是宋雍熙二年(公元986年),華林書院有三位學子同年並登進士第,朝庭派人送喜報到華林的動人情景。

濟美牌坊是江西唯一的四方牌樓,極具文物價值。距牌坊50米處為招賓村,古時這裡是水陸交通要道,是華林胡氏設館迎接名公巨卿、遊學之士較重要的祖居地。

其它

夜合山、大獲嶺摩崖石刻、胡氏宗祠、華林湖、萬年宮牌坊、胡仲堯墓等。

旅遊信息

宜春市火車站—中山東路—滬昆高速公路—赤岸大道—新吳路—奉新縣—華林書院

最近的是:南昌火車站—奉新縣—華林書院