基本介紹

- 中文名:羅洪先

- 別名:羅達夫,羅念庵

- 國籍:中國()

- 民族:

- 出生地:江西

- 出生日期:1504年(年)

- 逝世日期:1564年

- 職業:廷官

- 信仰:

- 主要成就:繪成《》

- 代表作品:《念庵集》、《冬遊記》

人物生平,史籍記載,主要成就,文學主張,理學成就,趣聞軼事,會仙橋,懸筆碑之謎,流傳故事,

人物生平

八年(1529)中,授,遷左春房贊善。被罷歸後,終日著書講學。卒後贈光祿少卿,諡文莊。著有《》二十二卷,《》一卷。嘉靖二十四年(1545),微服訪於,攜門人王托等游,登,游,宿,交友。現存高台寺的狀元松,志載為他與名僧共植,至今傳為佳話。於逗留七日,瞻仰二賢寺,緬懷朱張。在南嶽寫詩二十來首,文數篇。 羅洪先與《醒世歌》

羅洪先與《醒世歌》

羅洪先與《醒世歌》

羅洪先與《醒世歌》羅洪先是官員家庭出身,自幼端重,不為嬉戲,從小立志要當學者。嘉靖五年(1526),羅洪先參加鄉試中舉人,嘉靖八年(1529)己丑科,第一中狀元,授修撰。當時明世宗迷信道教,求長生,政治極為腐敗。羅洪先看不貫朝廷的腐敗,即請告歸。嘉靖十八年(1539),他出任廷官,因聯名上《東宮朝賀疏》冒犯世宗皇帝而被撤職。從此羅洪先離開官場,開始了學者的生活。

他自歸家之後,隱居山間,更加專心致志地考究王陽明,閉門謝客,默坐一榻,三年不出戶。他甘於淡泊,冬練三九,夏練三伏,騎馬練弓、考圖觀史,上至、、、、,下至、、、、,無不精心探究。

羅洪先一生的主要成就在和方面,在文學方面也有一定的造詣。尤以貢獻卓著。他精心繪製的兩卷《》,是我國歷史上最早的分省。羅洪先在繪製地圖方面的建樹,不但為我國地圖的繪製和地理科學作出了貢獻,而且為國際的同行所矚目,在繪製領域占有一席之地。

史籍記載

《.二》記載:

羅洪先 ,字達夫,吉水人。父循,進士。歷兵部武選郎中。會考選武職,有指揮二十餘人素出門,循罷其管事。瑾怒罵尚書,敞懼,歸部趣易奏。循故遲之,數日瑾敗,敞乃謝循。循歷知鎮江、二府,徐州兵備副使,鹹有聲。

洪先幼慕羅倫為人。年十五,讀傳習錄好之,欲往受業,循不可而止。乃師事同邑李中,傳其學。八年舉一,授修撰,即請告歸。外舅曾直喜曰:「幸吾壻成大名。」 洪先曰:「儒者事業有大於此者。此三年一人,安足喜也。」 洪先事親孝。父每肅客, 洪先冠帶行酒、拂席、授幾甚恭。居二年,詔劾請告逾期者,乃赴官。尋遭父喪,苫塊蔬食,不入室者三年。繼遭母憂,亦如之。

十八年簡,春坊。冬,與、校書疏請來歲朝正後,皇太子出御,受羣臣朝賀。數稱疾不視朝,諱言儲貳事,見洪先等疏,大怒曰:「是料朕必不起也。」降手詔百切責之,遂除三人名。

洪先歸,益尋求守仁學。甘淡泊,鍊寒暑,躍馬挽強,考圖觀史,自天文、地誌、禮樂、典章、河渠、邊塞、戰陣攻守,下逮陰陽、算數,靡不精究。至人才、吏事、國計、民情,悉加意諮訪。曰:「苟當其任,皆吾事也。」邑田賦多宿弊,請均之,所司即以屬。 洪先精心體察,弊頓除。歲飢,郡邑,得粟數十石,率友人躬振給。流寇入吉安,主者失措。為畫策戰守,寇引去。素與順之友善。順之應召,欲挽之出,嚴嵩以同鄉故,擬假起用,皆力辭。

洪先雖宗良知學,然未嘗及守仁門,恆舉「寂然不動」、周子「無欲故靜」之旨以告學人。又曰:「儒者學在經世,而以無欲為本。惟無欲,然後出而經世,識精而力鉅。」時王畿謂良知自然,不假纖毫力。 洪先非之曰:「世豈有現成良知者耶?」雖與畿交好,而持論始終不合。山中有石洞,舊為虎穴,葺茅居之,命曰。謝客,默坐一榻,三年不出戶。

初,告歸,過儀真,同年生主事項喬為分司。有富人坐死,行萬金求為地, 洪先拒不聽。喬微諷之,厲聲曰:「君不聞志士不忘在溝壑耶?」江漲,壞其室,巡撫馬森欲為營之,固辭不可。初卒,贈光祿少卿,諡文莊。

主要成就

文學主張

他的文學主張,在文學實踐的過程中有三次較大的變化。開始他效法,反對虛浮的,提倡復古;但後來漸覺復古派一味強調“”,專從字句上去摹擬古人,即使作家思想受到束縛,又使作品脫離現實,便自覺放棄了這種文學主張,加入、等的行列,主張為文“開口見喉嚨”,反對摹擬古人,反對摹擬古文。他寫的詩文既擺脫了一味摹擬古人的痕跡,又無唐宋派的那種。

詩詞作品 書法作品

書法作品

書法作品

書法作品游黃山題湯院壁

紫翠林中便赤足,上看青山。

藥爐丹井知何處,三十六峰煙月寒

久憎折腰事,再拜向高墳。

東晉非前日,南山還暮雲。

將持斗酒酹,更以聞。

不飲緣何事,低回心已醺。

理學成就

羅洪先在理學方面,屬學派,曾師事學者、,研究“致知”之旨。羅洪先的思想演變是圍繞王守仁“”說展開的。嘉靖四十三年(1564),羅洪先去世,享年61歲,詔贈光祿少卿,諡文恭。他著有《》22卷,收錄於《》。另有《》、《》傳世。

趣聞軼事

會仙橋

位於西,面積大約200平方米,是古的。古人看戲,不像今人坐在一排排井然有序的劇場內,而是露天站著看,欄桿上、橋上及各種建築物上,只要能看到舞台表演的地方,都站滿了觀眾。中軸線的第二個建築物是一座橋,橫跨於上游的智泊渠。

傳說明朝嘉靖一人——羅洪先,他為官清正(和姦臣為兒女親家),農曆四月十四日游於橋上,見一婦人,羅洪先不禁嘆曰:“世間人說美,余視此婦勝西施。”婦羞怒,竟發功力使突然起火,羅洪先差點跌入渠里,再看女子,早已不見。遠遠望去,卻突然出現在上,羅又自言自語道:“你若真是仙女,讓我再仔細看你一眼。”沒等說完,只見懸瓮山搖搖欲墜,東移數步。羅大為驚恐,方知非同小可,信手寫了詩一首:

懸瓮山中一脈情,隱真明,水飄火劫山步移,五十年來帝母臨。

懸筆碑之謎

在右側的走廊里有一方十分著名的碑--“懸筆碑”。 碑高1.46米,寬0.72米,上面是三行宛如落花飛雪、驟雨飄風的:

懸瓮山中一脈清,

龍蟠虎伏隱真明。

水飄火劫山移步,

五十年來帝母臨。

後面是落款“戊午年洪先懸筆” ,並有“宛城郜煥元上石”九字。幾百年來, 它吸引了多少墨客騷人,為它流連忘返,多少遊客因未能得到一張碑文的而悵然歸去。

為什麼這塊碑有這么大的魅力呢?

論書法, 這塊碑的確可以當得起《》上所贊:“體勢悠揚,宛如驟雨飄風, 落花飛雪,銳不可當”。字裡行間,透露出一派天馬行空,縱橫萬里的氣象,又有一種超然出塵,無牽無羈的韻味。

論作者, 乃是明朝著名的學者羅洪先,也是大大有名的人物。羅洪先生活在擅權的年代, 採取了明哲保身的態度,去研究學問。他從小就仰慕王守仁,《明史.儒林傳》上說他十五歲讀王守仁《》,“欲往受業”,因父阻未成。罷官後即一心治學,在繼承王守仁“”說的基礎上又提出不少新的見解。積十年之功, 殫精竭慮,增補元人《》匯成《廣輿圖》一書。由於他精深, 多半又有些奇行異舉,被民間視為“得道仙人”,他的字,也因此帶了“”,受到歡迎。這也是此碑吸引人的一個重要原因。

可是, 這塊碑上的詩究竟寫得是什麼意思, 卻一直沒有人能說得清。 那些“水飄火劫山移步” 的詞句在說些什麼?這個傳奇般的人物又是如何寫下這首玄妙的詩的?幾百年來,眾說紛紜,莫衷一是,卻始終沒人能解開這個謎。

也許這才是這塊懸筆碑真正的魅力之源。

流傳故事

有這樣一個流傳甚廣的故事:據說,羅洪先雲遊天下,來到晉祠的頭,見對岸有一個美麗的少婦, 不覺吟道“世人都說好,余視此婦勝西施”。哪知此婦是仙人所化, 怒他口齒輕薄,一把火燒掉了木橋以示警告。可羅洪先執迷不悟, 繞道追到山腳下。仙人一怒,把山向前移了幾步,羅洪先這才知道是仙人來點化他。 於是皈依仙道,終成正果。後世道教尊稱為“羅真人”。加之此詩是以瓜皮書於壁,民間又有了“羅洪先寫字未乾,不到湖廣,即到四川"的歌謠。

故事是美麗動人的,而且似乎暗合詩中“火劫山移步”的字樣,倒退幾百年,可以算是個完美的解釋了。 可是,現代人卻需要真實科學而非美麗虛幻。那么,這首詩到底在說些什麼呢?

關鍵的句子在於“水飄火劫山移步” 。羅洪先作詩是“”,即嘉靖三十七年(1558) ,據《》記載,八年後,“明世宗嘉靖四十五年晉祠山移,既而市樓火。”於是當地人以為羅洪先事有前知,“竟應詩言”,果真是“山移火劫”,嘖嘖稱奇。

其實晉祠一帶山巒歷史上曾多次“移步” :明四年(1577),四十二年(1704) 四月初六等,特別是《太原縣誌》上記載的,明元年(1506) 六月,閒居寺山的一次“移步”極應引起注意。所謂“山移步” 是古人不了解地球的,可能把地震和自然風化等引起的岩石崩落當成了山在“移步” 。閒居寺山在以南三里, 與懸瓮山一脈相連。巧的是,山移的這一年,與羅洪先游晉祠的“(1558) 正好相距五十二年,正合後句“五十年來臨”中“五十”的虛指。

這絕不僅僅是巧合——從《.儒林傳》中的寥寥幾筆,我們已知羅洪先是一個精通專業的。 他棄官而遍游天下,一方面固然是出於對官場的無奈而超然, 另一方面,更重要的是“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”,做為一個地理學家, 他正好有機會去蒐集第一手資料,充實著作的科學依據。而五十年前的這場變故, 目睹者都還健在,他不可能不有所聞,有所感。

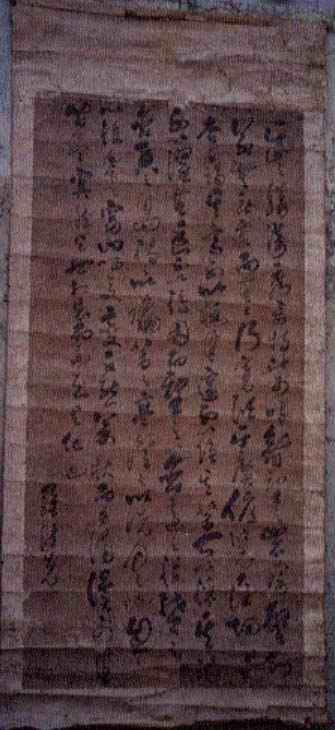

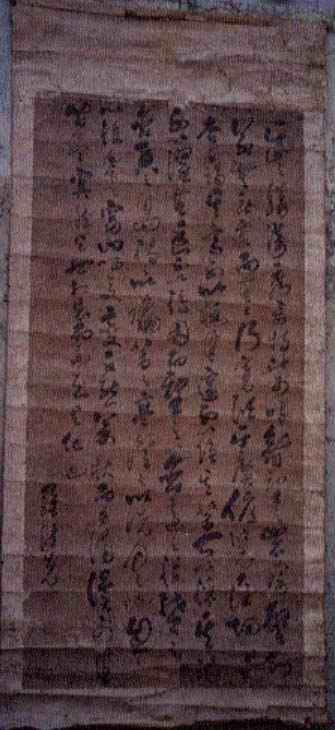

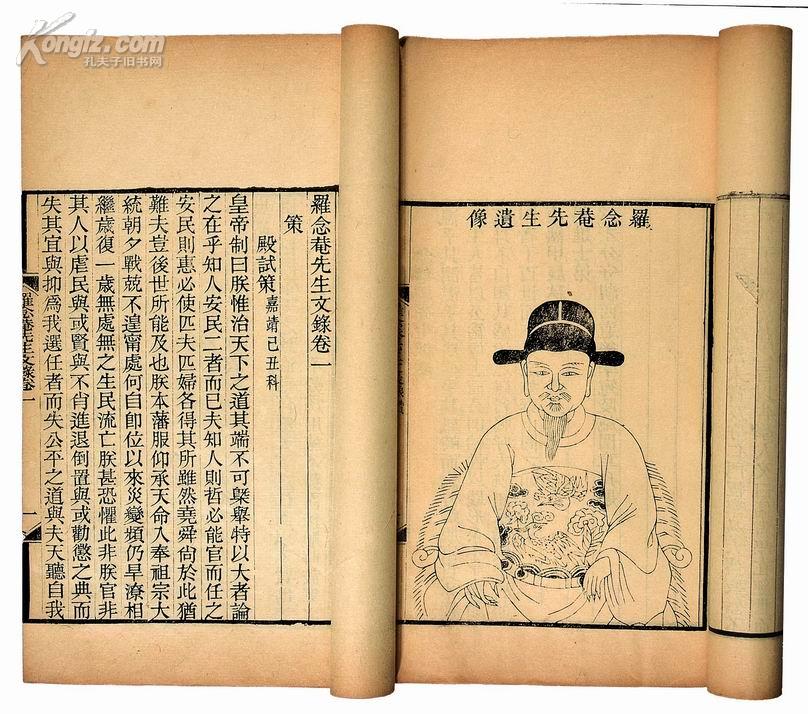

羅洪先面對晉祠的山水文物, 想起它已歷盡的千年滄桑:,水灌; 驚變,火燒;還有五十年前那場“山移步”的巨變,他身為一個科學家, 卻無法解釋這樣的奇異現象,正如一百多年以後,牛頓無法解釋天體第一次運動的力的來源。 求助於他的“上帝”,用“科學”論證了“”的存在;而羅洪先也誠惶誠恐地斷定——“五十年來臨” ,只有神力才能做到這些,不由得感慨萬端,這裡真是:“龍蟠虎伏隱真明”啊! 明·羅洪先《羅念菴先生文錄》十八卷書影

明·羅洪先《羅念菴先生文錄》十八卷書影

明·羅洪先《羅念菴先生文錄》十八卷書影

明·羅洪先《羅念菴先生文錄》十八卷書影懸筆碑之謎到此可算是真相大白了。當然,美麗的故事還要長久地流傳下去,還會變得更加美麗動人。正如為了彌補生活的缺憾,虛幻而美麗的戲劇永盛不衰。