玉米(拉丁學名:zea mays l.)是禾本科玉蜀黍屬一年生。別名:玉蜀黍、棒子、包穀、包米、包粟、、苞米、、、大蘆粟,東北遼寧話稱珍珠粒,潮州話稱薏米仁,粵語稱為,稱作番麥。

玉米是一年生雌雄同株異花授粉植物, 植株高大, 莖強壯, 是重要的糧食作物和飼料作物, 也是全世界總產量最高的農作物, 其種植面積和總產量僅次於水稻和小麥。玉米一直都被譽為長壽食品, 含有豐富的蛋 白質、 脂肪、 維生素、 微量元素、 纖維素等, 具有開發高營養、 高生物學功能食品的巨大潛力。但由於其遺傳性較為複雜, 變異種類豐富, 在常規的育種過程中存在著周期過長、 變異係數過大、 影響子代生長發育的缺點, 而現代生物育種技術不但克服了上述缺點和不足, 同時也提高了育種速度和質量。

玉米味道香甜,可做各式,如、等,它也是工業酒精和燒酒的主要原料。

2018年8月,財政部、農業農村部、銀保監會印發通知,將玉米作物制種納入中央財政農業保險保險費補貼目錄。

基本介紹

- 中文學名:玉米

- 拉丁學名:zea mays linn.

- 別稱:包穀、包蘆、玉茭、苞米、棒子、粟米、、玉茭、玉麥、蘆黍

- 二名法:zea mays

- 界:植物界

- 門:

- 亞門:

- 綱:

- 目:

- 科: gramineae

- 亞科: panicoideae

- 族: trib. maydeae

- 屬: zea

- 種:玉米

- 分布區域:中國黃河以北地區居多

- 英文名:corn

- 特點:異花

- 世界分布區域:全世界熱帶和溫帶地區

- 生長季節:夏季

形態特徵,分布範圍,生長環境,生育期,發展歷史,栽培技術,主要用途,品種分類,病害防治,病害發生趨勢,病害發展原因,綜合治理對策,常見防治方法,主要價值,營養成分,食用方法,歷史文化,

形態特徵

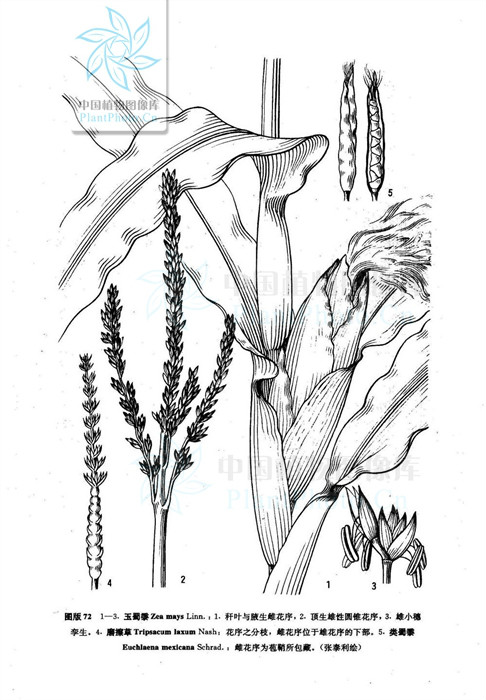

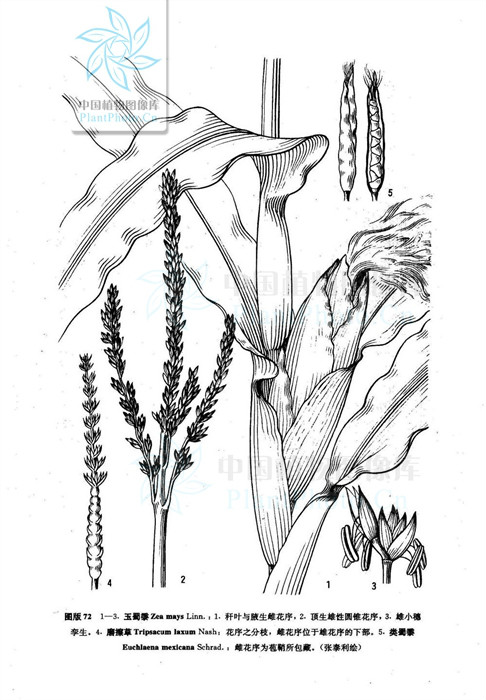

一年生高大草本。稈直立,通常不分枝,高1-4米,基部各節具氣生支柱根。葉鞘具橫脈;葉舌膜質,長約2毫米;葉片扁平寬大,線狀披針形,基部圓形呈耳狀,無毛或具疵柔毛,中脈粗壯,邊緣微粗糙。頂生雄性圓錐花序大型,主軸與總狀花序軸及其腋間均被細柔毛;雄性小穗孿生,長達1厘米,小穗柄一長一短,分別長1-2毫米及2-4毫米,被細柔毛;兩穎近等長,膜質,約具10脈,被纖毛;外稃及內稃透明膜質,稍短於穎;花葯橙黃色;長約5毫米。雌花序被多數寬大的鞘狀苞片所包藏;雌小穗孿生,成16-30縱行排列於粗壯之序軸上,兩穎等長,寬大,無脈,具纖毛;外稃及內稃透明膜質,雌蕊具極長而細弱的線形花柱。穎果球形或扁球形,成熟後露出穎片和稃片之外,其大小隨生長條件不同產生差異,一般長5-10毫米,寬略過於其長,胚長為穎果的1/2-2/3。染色體2n=20,40,80 (sarma et sharma, 1986; molina, 1986)。花果期秋季。 玉米

玉米

玉米

玉米我國各地均有栽培。全世界熱帶和溫帶地區廣泛種植,為一重要穀物。

分布範圍

玉米原產於中南美洲。現在世界各地均有栽培。主要分布在30°--50°的緯度之間。栽培面積最多的是美國、中國、巴西、墨西哥、南非、印度和羅馬尼亞。我國的玉米主要產區是東北、華北和西南山區。

生長環境

玉米是喜溫作物,全生育期要求較高的溫度。玉米生物學有效溫度為10℃。種子發芽要求6—10℃,低於10℃發芽慢,16—21℃發芽旺盛,發芽最適溫度為28—35℃,40℃以上停止發芽。苗期能耐短期-2-- -3℃的依溫。拔節期要求15—27℃,開花期要求25—26℃,灌漿期要求20—24℃。不同玉米品種對溫度的要求也不相同,我國早熟品種要求積溫2000--2200℃;中熟品種2300 一2600℃;晚熟品和25oo--28oo(3000)℃。世界玉米產區多數集中在7月份等溫線為21--27℃,無霜期為120—180天的範圍內。玉米是短日照植物,在短日照(8--10小時)條件下可以開花結實。光譜成分對玉米的發育影響很大,據研究白天藍色等短波光玉米發育快,而早晨或晚上以紅色等長波光發育快。玉米為c4植物,具有較強的光合能力,光的飽和點高,一般玉米光合強度為35--80mgco2/dm2·葉·小時。玉米的植株高,葉面積大,因此需水量也較多。玉米生長期間最適降水量為410—640mm,乾旱影響玉米的產量和品質。一般認為夏季低於150mm的地區不適於種植玉米,而降水過多,影響光照,增加病害,倒伏和雜草危害,也影響玉米產量和品質的提高。雖然玉米需水較多,但相對需水量不太高,蒸騰係數240—370,比大麥(280一400)、燕麥(340一500)、紫花首清(831)、三葉草(797)低,耗水量較為經濟。玉米有強大的根系,能充分利壤中的水分。在溫度高,空氣乾燥時,葉片向上捲曲,減少蒸騰面積,使水分吸收與蒸騰適當平衡。玉米對土壤要求不十分嚴格。土質疏鬆,土質深厚,有機質豐富的黑鈣土、栗鈣土和砂質壤土,出在6一8範圍內都可以種植玉米。玉米苗期能生長在含nacl0.21%的土壤中,大於植株死亡。玉米植株含有16種元素,除c、h2o2來自co2。和都要從土壤中吸收。需要量較大的有n、p、k、s、ca和mg等,需要量較少的有fe、mn、zn、cu、ba和cl2。等。玉米從抽雄前10天到抽華後25—30天是玉米於物質積累最快、吸肥最多的階段,這個階段吸收占總吸肥量 70—75%的n、60—70%的 p和 65%的k。每生產 100斤玉米籽粒需 ni.75一2.22kg、h2po40.59--0.85kg和k2o1.5—1.84kg。三要素的比例為2.6:1:2。

生育期

玉米生育期是指玉米從播種到新種子成熟所經歷的天數。生育期的長短因、播種期、光照、溫度等環境條件差異而有所不同,一般早熟品種、播種晚的和溫度高的情況下,生育期短,反之則長。玉米全生育期分為播種、、、七葉、、抽雄、、、、等主要發育時期。播種期為播種當天日期,出苗期不全田苗高2~3厘米左右的幼苗出土達60%以上。拔節期為全田60%以上的植株基部莖節開始伸長。大喇叭口期為全田60%以上的植株上部葉片呈現喇叭口形。抽雄期為全田60%以上的植株雄穗尖端露出頂葉3~5厘米。吐絲期為全田60%以上的植株雌穗花絲露出苞葉。成熟期為全田90%以上的植株籽粒硬化,並呈現出品種固有顏色和光澤,籽粒乳線消失。玉米生長發育的過程可分為苗期、穗期和花粒期。

苗期:指的是從出苗到拔節的時期,該期以營養生長為主,以根系建成為中心。出苗是從播種到種子發芽,在大田中有 50%的出苗,幼苗高 2 厘米的時期。

穗期:是指從拔節到抽穗的時期。該期是營養生長與生殖生長並進,是生長最為旺盛的時期。該期又可劃分為拔節期、 大喇叭口期和小喇叭口期。拔節期是幼穗分化時,在靠近地面的地方用手可以摸得到有 2~3厘米的莖節的時期。大喇叭口期是棒棒葉開始抽出,但尚未展開,形成新葉叢生,上平、 中空,狀如喇叭,雌穗進入小花分化期,在上部展開的葉片和尚未展開的葉片間可以摸得到富有彈性的小穗的時期。

花粒期:是指從抽穗到結實的時期,是以生殖生長為中心,籽粒建成的階段。包括了抽雄期、 散粉期和結實。

發展歷史

玉米傳入中國己經有400多年,在我國種植的玉米主要是推廣引進品種,結合自然選擇和人工選擇獲得適應中國環境的品種。1950年以前,中國僅進行了極少的雜交種選育研究,沒有在生產上套用。實際上,玉米雜交能增產的理論研究在美國早在1909年就己經開始。我國對雜交玉米的研究可分為以下幾個階段。

1、啟蒙和創建時期(1926一1949)

我國玉米育種起始於20世紀初。1900年,京師大學堂羅振玉率先在書刊中介紹歐美玉米良種和栽培技術。隨後,《農學報》開始宣傳玉米良種及栽培知識。從1926年起,金陵大學的王緩等分離自交系並組配雜交種供教學使用,1930年中央大學的趙連芳等開始選育自交系,1931年山西省銘賢學校在太谷進行美國玉米品種引種試驗,中選育出金皇后品種,推廣種植到華北、東北、西南等各省。

30年代初,中央農業試驗所成立,它統一制定育種計畫,統一徵集玉米材料。還聘請美國專家任顧問和技師,開辦玉米講習班並指導玉米雜交育種工作。范福仁在廣西、張連桂等在四川也開始玉米育種工作,先後選育出一些自交系和雙交種。

從1926年至1949年,中國的玉米育種研究在困難的條件下進行,所育成的一些綜合種得到了廣泛的推廣,但是,雜交種沒有在生產上套用。一是因為農民不能接受,二是在戰爭狀態下也很難推廣雜交種。相反,綜合種由於不需要制種,育種速度快,產量高於農民的農家種,因此這一時期主要是推廣新育成的綜合種。

2、品種間雜交種推廣時期(1949一1959)

從1949年開始,為了迅速提高糧食生產,國家提出了玉米改良及雜交種推廣方案,全國各主要院校相繼開展了品種間雜交種的選育工作,並在生產上同步推廣。那時不需要品種審定,新品種一旦表現良好就地推廣。代表品種有坊雜2號、齊玉25號、小粒紅x東崗黃馬牙等。

3、雙交種推廣時期(1959一1965)

50年代末,國內各育種單位相繼育成了一批雙交種,因為雙交種的產量比品種間雜交種高,因此迅速在生產上推廣,到1965年,雙交種己在生產上大面積種植。代表品種有雙躍3號、農大3號、農大7號、春雜5號、春雜12號、吉雙83號、新雙1號等。

4、單交種推廣和6次品種更換(1965一)

中國第一個大面積套用的單交種是河南新鄉農科所於1963年組配成功的,產量在4500一6o00kg/hmz,t匕當時的品種增產30%一40%,1965年開始推廣種植。中國農業科學院的白單4號也開始推廣。到70年代,中國科學院的群單105、廣西玉米所的小英雄、丹東市農科所的丹玉6號、中國農業科學院作物所的中單2號等新品種也相繼育成推廣。到70年代中期,單交種占55%,雙交種占4070,其餘雜交種占10%。1978年統計,雜交種面積占玉米總播種面積的69.8%,其中單交種占67.7%,雙交種占18.4%,其他雜交種占8.4%。1986年,單交種己占玉米雜交種的絕對優勢,為98.6%,雙交種、三交種和品種間雜交種合計只占1.4%。1999年,全國雜交種的占有率接近90%。單交種的推廣使產量大幅度地提高,但是單交種推廣一段時間後,就出現一些問題,如感病(新的病原菌或生理小種的出現引起的)、混雜造成的整齊度下降等等,如果不持續地選育新品種,則原有的品種會造成減產而沒有品種可種。因此,中國平均每隔7一8年,就更換1次品種,實際上已開發國家每隔5年左右就更換1次品種。從推廣單交種以來,我國己更換了6次單交種,目前中國正在種植的玉米品種為第7次品種:

第一代單交種代表品種是新單l號、白單4號,推廣時間為60年代中至60年代末:

第二代代表品種是群單105,推廣時間為70年代初至70年代中期;

第三代代表品種是丹玉6號,推廣時間是70年代中至80年代初;

第四代代表品種是中單2號,推廣時間是80年代初至80年代末;

第五代代表品種是掖單13,推廣時間是s0年代中後期至90年代中期;

第六代代表品種是農大108、農大3138、豫玉22,推廣時間是90年代後期至2000

第七代代表品種是鄭單958,推廣時間是2000年初至今。

栽培技術

玉米在我國的栽培歷史大約有470多年。但由於產量高,品質好,適應性強,栽培面積發展很快。目前我國播種面積在3億畝左右,僅次於稻、麥,在糧食作物中居第三位。在世界上僅次於美國。我國對玉米的栽培技術也積累了豐富的經驗。播種:我國玉米產區自然條件差別很大,要根據本地的霜期長短,土壤質地,土壤地力,種植月的,選擇適宜的品種,飼用玉米和馬齒型雜交種產量高。還要注意良種的繁育,適當安排種子田面積。玉米的播種期受溫度,濕度的影響。春播玉米在7.6cm上層內穩定在15℃為最佳播種期。華北地區夏播玉米在小麥或豌豆收穫後及時播種。播種深度,依土壤墒情為2.5--10cm,以5一6cm最適宜。每畝播種量3一4kg,每畝4000一6000株。 飼用玉米的種植方式。單播,從種植到收穫便於機械操作。和大豆、襪食豆、豌豆、毛葉苕子間作,可以提高單位面積的蛋白質產量。管理:玉米植株高大,籽粒和莖葉產量高,要求管理精細。施肥、灌水、化學鋤草及防治病蟲害等是玉米高產栽培管理中的關鍵技術措施。要獲得高產優質的玉米,播前每畝施 2000—3000kg優質廄肥作為基肥。播種時施4—5kg/畝硫酸按,15—20kg/畝過磷酸鈣, 2一3kg/畝氯化樹作種肥在拔節、孕穗、抽雄、開花灌漿期追施氮肥。全生育期施氮素10一20kg/畝。n:p:k為1:0.5一0.8:0.8。玉米喜半乾旱氣候,但對水分十分敏感。開花期一株玉米每天耗水約2kg,每畝每天耗水3—4m3 ,全生育期耗水 250—350m3 。不同生育用玉米對水分的需要不同。抽雄前10天至抽雄後10天是玉米一生中需水最多,對水分最敏感的時期,稱為“需水臨界期”。這個時期要進行灌溉。玉米一生中一般要澆水3—4次,依不同地區,具體情況而異。灌水方法,我國目前多為溝灌、畦灌,最近發展利用噴灌、滴灌,後兩種方法,既節約用水,又灌溉均勻。玉米不耐 澇,在地下水位高及南方雨量大的地區,要注意排水或採取壟作、合田的栽培方式防止澇害。玉米經常發生葉斑病、絲黑穗病、黑粉病、黑條矮縮病、青枯病等病害及粘蟲、玉米螟、螻蛄、地老虎、蠐螬等蟲害。應注選用抗病品種、加強栽培管理、合理輪作及藥劑防治等措施及時防治病蟲害。

成熟期的三個階段及識別方法:

玉米的成熟需經歷乳熟期、蠟熟期、完熟期三個階段。

一看乳線位置:玉米籽粒灌漿充實的順序是:果穗中部快於下部,又快於上部。從一個籽粒看:從籽粒部開始向基部充實。在灌漿充實的過程中,從籽粒胚的背面可以看到籽粒頂部向基部的由深變線,其中有一條明顯的界線,稱為乳線。據觀察和測定:當乳線處於距頂部三分之一的位置時,千粒重為299克,為成熟時粒重的90.9%;當乳線處於籽粒二分之一的位置,千粒重為323克,相當於成熟時的98.9%;當乳線處於基部並消失時,千粒重為329克,達最大值。

二看綠葉片數:據考察得知:當果穗苞葉枯黃,植株中上部仍有7-8片綠葉時收穫,千粒重為318克,相當於成熟時粒重的92.9%;當果穗苞葉枯黃,植株還有5片左右綠葉時收穫,千粒重為333克,為成熟時粒重的98.8%;當果穗苞葉枯黃並鬆動,植株只有1-2片綠葉的時收穫,千粒重最高,為345克。

三看灌漿時間:從玉米分期收穫結果得知:授粉後50天,千粒重最大值時為344克;授粉後45天,千粒重為3369克,相當於成熟時的98.8%;授粉後40天,千粒重為313克,相當於成熟90.9%;授粉50天以後,因呼吸作用消耗,粒重開始下降,在授粉55天以後,千粒重為336克,下降1.8%。

一看乳線位置:玉米籽粒灌漿充實的順序是:果穗中部快於下部,又快於上部。從一個籽粒看:從籽粒部開始向基部充實。在灌漿充實的過程中,從籽粒胚的背面可以看到籽粒頂部向基部的由深變線,其中有一條明顯的界線,稱為乳線。據觀察和測定:當乳線處於距頂部三分之一的位置時,千粒重為299克,為成熟時粒重的90.9%;當乳線處於籽粒二分之一的位置,千粒重為323克,相當於成熟時的98.9%;當乳線處於基部並消失時,千粒重為329克,達最大值。

二看綠葉片數:據考察得知:當果穗苞葉枯黃,植株中上部仍有7-8片綠葉時收穫,千粒重為318克,相當於成熟時粒重的92.9%;當果穗苞葉枯黃,植株還有5片左右綠葉時收穫,千粒重為333克,為成熟時粒重的98.8%;當果穗苞葉枯黃並鬆動,植株只有1-2片綠葉的時收穫,千粒重最高,為345克。

三看灌漿時間:從玉米分期收穫結果得知:授粉後50天,千粒重最大值時為344克;授粉後45天,千粒重為3369克,相當於成熟時的98.8%;授粉後40天,千粒重為313克,相當於成熟90.9%;授粉50天以後,因呼吸作用消耗,粒重開始下降,在授粉55天以後,千粒重為336克,下降1.8%。

主要用途

1、直接食用。玉米是世界上最重要的食糧之一,現今全世界約有三分之一人口以玉米作為主要食糧,其中亞洲人的食物組成中玉米占50%,多者達90%以,非洲占25%,拉丁美洲占40%。玉米的蛋白質含量高於大米,脂肪含量高於麵粉、大米和小米,含熱量高於麵粉、大米及高粱,但缺點是顆粒大、食味差、粘性校在生活水平較低地區,玉米是重要的食糧。在城市及較發達地區,玉米是調劑口味不可缺少的食品。隨著玉米加工工業的發展,玉米的食用品質不斷改善,新的玉米食品如玉米片、玉米面、玉米渣、特製玉米粉、速食玉米等隨之產生,並可進一步製成麵條、麵包、餅乾等。玉米還可加工成為玉米蛋白、玉米油、味素、醬油、白酒等,這些產品在國內外市場上很受歡迎。

2、飼料用途。玉米是飼料之王。據報導,100千克玉米的飼用價值相當於135千克燕麥,120千克高粱或150千克秈米。以玉米為主要成分的飼料,每2~3千克即可換回1千克肉食,玉米的副產品秸稈也可製成青貯飼料。世界上大約65-70%的玉米都用作飼料,已開發國家高達80%,是畜牧業賴以發展的重要基矗。

3、工業加工用途。玉米子粒是重要的工業原料,初加工和深加工可生產二、三百種產品。初加工產品和副產品可作為基礎原料進一步加工利用,在食品、化工、發酵、醫藥、紡織、造紙等工業生產中製造種類繁多的產品,穗軸可生產糠醛。另外,玉米秸稈和穗軸可以培養生產食用菌,苞葉可編織提籃、地毯、坐毯等手工藝品,行銷國內外。

(1)玉米澱粉:玉米在澱粉生產中占有重要位置,世界上大部分澱粉是用玉米生產的,美國等一些國家則完全以玉米為原料。為適應對玉米澱粉量與質的要求,玉米澱粉的加工工藝已取得了引人注目的發展。特別是在已開發國家,玉米澱粉加工已發展成為重要的工業生產行業。

(2)玉米的發酵加工:玉米為發酵工業提供了豐富而經濟的碳水化合物。通過酶解生成的葡萄糖,是發酵工業的良好原料。加工的副產品,如玉米浸泡液、粉漿等都可用於發酵工業,生產酒精、啤酒等許多種產品。

(3)玉米製糖:隨著科技發展,以澱粉為原料的製糖工業正在興起,品種、產量和套用範圍大大增加,其中以玉米為原料的製糖工業尤為引人注目。專家預計,未來玉米糖將占甜味市場的50%,玉米將成為主要的製糖原料。

(4)玉米油:玉米油是由玉米胚加工製得的植物油脂,主要由不飽和脂肪酸組成。其中的亞油酸是人體必需脂肪酸,是構成人體細胞的組成部分,在人體內可與膽固醇相結合,呈流動性和正常代謝,有防治動脈硬化等心血管疾病的功效。玉米油中的谷固醇具有降低膽固醇的功效,富含維生素e,有抗氧化作用,可防治乾眼並夜盲症、皮炎、支氣管擴張等多種功能,並具有一定的抗癌作用。玉米油還有營養價值高、味覺好、不易變質等特點,因而深受人們歡迎。

品種分類

1.按子拉形態與結構分類 根據子粒有無稃殼、子粒形狀及胚乳性質,可將玉米分成9個類型。

(1)硬粒型:又稱燧石型,適應性強,耐瘠、早熟。果穗多呈錐型,子粒頂部呈圓形,由於胚乳外周是角質澱粉。故子粒外表透明,外皮具光澤,且堅硬,多為黃色。食味品

質優良,產量較低。、

質優良,產量較低。、

(2)馬齒型:植株高大,耐肥水,產量高,成熟較遲。果穗呈筒形,子粒長大扁平,子粒的兩側為角質澱粉,中央和頂部為粉質澱粉,成熟時頂部粉質澱粉失水乾燥較快,子粒頂端凹陷呈馬齒狀,故而得名。凹陷的程度取決於澱粉含量。食味品質不如硬粒型。

(3)粉質型:又名軟粒型,果穗及子粒形狀與硬粒型相似,但胚乳全由粉質澱粉組成,子粒乳白色,無光澤,是製造澱粉和釀造的優良原料。

(4)甜質型:又稱甜玉米,植株矮小,果穗小。胚乳中含有較多的糖分及水分,成熟時因水分蒸散而種子皺縮,多為角質胚乳,堅硬呈半透明狀,多做蔬菜或制罐頭。

(5)甜粉型:子粒上部為甜質型角質胚乳,下部為粉質胚乳,世界上較為罕見。

(6)爆裂型:又名玉米麥,每株結穗較多,但果穗與子粒都小,子粒圓形,頂端突出,澱粉類型幾乎全為角質。遇熱時澱粉內的水分形成蒸氣而爆裂。

(7)蠟質型:又名糯質型。原產我國,果穗較小,子粒中胚乳幾乎全由支鏈澱粉構成,不透明,無光澤如蠟狀。支鏈澱粉遇碘液呈紅色反應。食用時粘性較大,故又稱粘玉米。

(8)有稃型:子粒為較長的稃殼所包被,故名。稃殼頂端有時有芒。有較強的自花不孕性,雄花序發達,子粒堅硬,脫粒困難。

(9)半馬齒型:介於硬粒型與馬齒型之間,子粒頂端凹陷深度比馬齒型淺,角質胚乳較多。種皮較厚,產量較高。

2.按生育期分類 主要是由於遺傳上的差異,不同的玉米類型從播種到成熟。即生育期亦不一樣,根據生育期的長短,可分為早、中、晚熟類型。由於我國幅員遼闊,各地劃分早、中、晚熟的標準不完全一致,一般認為:

(9)半馬齒型:介於硬粒型與馬齒型之間,子粒頂端凹陷深度比馬齒型淺,角質胚乳較多。種皮較厚,產量較高。

2.按生育期分類 主要是由於遺傳上的差異,不同的玉米類型從播種到成熟。即生育期亦不一樣,根據生育期的長短,可分為早、中、晚熟類型。由於我國幅員遼闊,各地劃分早、中、晚熟的標準不完全一致,一般認為:

(1)早熟品種:春播80-100天,積溫2000~2200℃,夏播70-85天,積溫為1800~2100℃早熟品種一般植株矮小,葉片數量少,為14-17片。由於生育期的限制、產量潛力較小。

(2)中熟品種:春播100-120天,需積溫2300~2500℃。夏播85-95天,積溫2100~2200℃。葉片數較早熟品種多而較晚播品種少。

(3) 晚熟品種:春播120-150天,積溫2500~2800℃。夏播96天以上,積溫2300℃以上。一般植株高大,葉片數多,多為21-25片。由於生育期長,產量潛力較大。 由於溫度高低和光照時數的差異,玉米品種在南北向引種時,生育期會發生變化。一般規律是:北方品種向南方引種,常因日照短、溫度高而縮短生育期;反之,向北引種生育期會有所延長。生育期變化的大小,取決於品種本身對光溫的敏感程度,對光溫愈敏感,生育期變化愈大。 3.按用途與子粒組成成分分類 根據子粒的組成成分及特殊用途,可將玉米分為特用玉米和普通玉米兩大類。

特用玉米是指具有較高的經濟價值、營養價值或加工利用價值的玉米,這些玉米類型具有各自的內在遺傳組成,表現出各具特色的子粒構造、營養成分、加工品質以及食用風味等特徵,因而有著各自特殊的用途、加工要求。特用玉米以外的玉米類型即為普通玉米。 特用玉米一般指高賴氨酸玉米、糯玉米、甜玉米、爆裂玉米、高油玉米等。世界上特用玉米培育與開發以美國最為先進,年創產值數十億美元,已形成重要產業並迅速發展。我國特用玉米研究開發起步較晚,除糯玉米原產我國外其它種類資源缺乏,加之財力不足,與美國比還有不小差距。近年來,我國玉米育種工作者進行了大量的研究試驗,在高賴氨酸玉米、高油玉米等育種上取得了長足進步,為我國特用玉米的發展奠定了基礎。

(1)甜玉米:又稱蔬菜玉米,既可以煮熟後直接食用,又可以製成各種風味的罐頭、加工食品和冷凍食品。甜玉米所以甜,是因為玉米食糖量高。其子粒含糖量還因不同時期而變化,在適宜採收期內,蔗糖含量是普通玉米的2-10倍。由於遺傳因素不同,甜玉米又可分為普甜玉米、加強甜玉米和超甜玉米3類。甜玉米在已開發國家銷量較大。

(2)糯玉米:又稱粘玉米,其胚乳澱粉幾乎全由支鏈澱粉組成。支鏈澱粉與直鏈澱粉的區別是前者分子量比後者小得多,食用消化率又高20%以上。糯玉米具有較高的粘滯性及適口性,可以鮮食或制罐頭,我國還有用糯玉米代替粘米製做糕點的習慣。由於糯玉米食用消化率高,故用於飼料可以提高飼養效率。在工業方面,糯玉米澱粉是食品工業的基礎原料,可作為增稠劑使用,還廣泛地用於膠帶、粘合劑和造紙等工業。積極引導鼓勵糯玉米的生產,將會帶動食品行業、澱粉加工業及相關工業的發展,並促進畜牧業發展,增加國民經濟收入。

(3)高油玉米:是指子粒含油量超過8%的玉米類型,由於玉米油主要存在於胚內,直觀上看高油玉米都有較大的胚。玉米油的主要成分是脂肪酸,尤其是油酸、亞油酸的含量較高,是人體維持健康所必需的。玉米油富含維生素f,維生素a、e和卵磷脂含量也較高,經常食用可減少人體膽固醇含量,增強肌肉和心血管的機能,增強人體肌肉代謝,提高對傳染病的抵抗能力。因此,人們稱之為健康營養油。玉米油在已開發國家中已成為重要的食用油源,美國玉米油占食用油8%。普通玉米的含油量為4%-5%,研究發現隨著含油量的提高,子粒蛋白質含量也相應提高,因此,高油玉米同時也改善了蛋白品質。

(4)高賴氨酸玉米:也稱優質蛋白玉米,即玉米子粒中賴氨酸含量在0.4%以上,普通玉米的賴氨酸含量一般在0.2%左右。賴氨酸是人體及其它動物體所必需的胺基酸類型,在食品或飼料中欠缺這些胺基酸就會因營養缺乏而造成嚴重後果。高賴氨酸玉米食用的營養價值很高,相當於脫脂奶。用於飼料養豬,豬的日增重較普通玉米提高50%-110%,餵雞也有類似的效果。隨著高產的優質蛋白玉米品種的湧現,高賴氨酸玉米發展前景極為廣闊。

(5)爆裂玉米:即前述的爆裂玉米類型,其突出特點是角質胚乳含量高,澱粉粒內的水分遇高溫而爆裂。一般作為風味食品在大中城市流行。

病害防治

病害發生趨勢

1、曾一度被控制的病害再度爆發流行

玉米絲黑穗病是 70 年代初我省玉米生產上的主要病害。當時推廣的雜交種如嫩單 3 號 、4 號、5號,龍單 1 號、5 號等品種不抗玉米絲黑穗病,其種植面積最高時占生產種植面積的 50 %以上 。感病雜交種的大面積種植導致玉米絲黑穗病大流行,使玉米生產遭受嚴重損失 。隨著抗玉米絲黑穗品種的套用和化學藥劑的使用,到 80 年代中期 ,玉米絲黑穗病的發病率控制在 1 %~ 2 %。 90 年代以來, 絲黑穗病,再度流行,2001 年玉米絲黑穗病中等偏重發生,2002 年全省玉米絲黑穗病特大發生。雙城、阿城 、賓縣、肇東、肇源 、肇洲等市縣玉米主產區調查結果表明,50 多個品種,均有玉米絲黑穗發生,發病程度因地塊和品種的不同而異,平均發病率為 15 %~ 20 %,嚴重地塊達 60 %以上,甚至絕產。嚴重發病的品種有白單19 、龍單19 、吉單197 。發病面積之廣,危害程度之大是歷來所不曾見的。

2、次要病害上升為主要病害

70 年代在我省玉米矮花葉病、玉米粗縮病只零星發生,危害不大,作為次要病害不為人們所重視90 年代後期該病發病率逐年上升,個別品種年發病率超過 10 %以上。玉米矮花葉病、玉米粗縮病由種子或蟲媒傳播,屬系統性病害 ,植株早期感染,全株發病基本不能結實,產量損失接近 100 %。

3、新病害不斷出現

進入 90 年代,玉米莖腐病、彎孢葉斑病 、圓斑病陸續成為玉米病害中的新成員, 發生、危害程度逐年加重。玉米莖腐病年發病率 15 %~ 20 %,已上升為主要病害,雖經“八五”“九五” 攻關,明確了其病原菌優勢種組成 ,但在防治措施上仍缺乏行之有效的措施。玉米彎孢葉斑病 1996 年在遼寧省爆發流行,發病面積有 20 萬 hm2,嚴重地區葉片大多枯死,減產50 %。近年來,玉米彎孢葉斑病在黑龍江省玉米產區有發展蔓延趨勢。

病害發展原因

1、耕作栽培制度的改變

首先是大大提前了玉米的播種期,玉米大雙覆技術使原有的 70 cm 壟距加大,播種期較正常播種期提前 15 ~ 20 d 左右。在我省西部乾旱( 阿城、雙城、肇源、肇東) 和中西半乾旱地區,農民為搶墒情,往往也採取提早播種,最早播種期為 4 月 17 日 。由於早春氣溫低,種子在土壤中萌動慢,生命力較弱,延長了幼苗出土時間,給土傳病害病原菌侵染提供了極其有利的條件 。其次玉米種植密度加大,80 年代以前推廣套用的玉米品種株型多為平展或半平展,種植密度小,而目前生產上套用的玉米品種株型多為耐密性的緊湊型,種植密度大,密度加大濕度增加給氣傳病害的發生與流行創造了良好的環境條件。同時施肥不科學,偏氮 、缺磷、少鉀,造成植株徒長,抗病能力下降 。此外,玉米大面積連作重茬種植,根際微生物區系發生變化,惡化了玉米根系生活環境以及高產優質感病品種的大面積種植,從而導致玉米病害日趨嚴重。

2、病原菌生理小種的變異

東北三省玉米病害過去主要是玉米大斑病、玉米小斑病和玉米絲黑穗病,玉米抗病育種工作也主要針對這些病害進行,選育的雜交種多為單抗性品種;同時由於我國骨幹玉米種質資源抗性遺傳基礎狹窄,血緣相近,極易引起病菌生理小種變異,使品種的抗性喪失如丹玉 13 只抗玉米大斑病 1 號小種。由於 2 號小種的出現並成為優勢小種,導致該品種很快退出東北玉米區。

3、抗病品種單一化種植

目前生產上推廣的單一抗性品種種植面積大,遺傳基礎單一,遺傳防禦機制脆弱,同時造成毒性小種大量增殖,病菌變異頻率加大,抗病品種抗性喪失,病害爆發流行。

4、植物保健措施不建全

玉米植株高大,拔節後群體鬱閉,防治難度大,現有技術措施效果差,防治成本相對較高,單一的措施不能達到人們所預期的效果 。

綜合治理對策

玉米病害種類較多,發生流行因素複雜多變,防治方法應多種多樣,病害治理必須從農業生態系統整體出發,把單一病害防治向系統綜合防治方向轉變;把以保護玉米為主向保護農田生態系統轉變,朝方向發展,充分發揮各項關鍵技術的有機協調功能 。 玉米

玉米

玉米

玉米1、病菌生理小種變異動態監測及時掌握病菌小種毒力頻率和病菌變異動態,可為抗病育種和品種合理布局提供科學依據,提高抗病育種的預見性 ,避免由於病菌變異導致品種抗性喪失而造成的巨大損失 。

2、選育和利用抗病品種及品種合理布局

選育和利用抗病品種是控制玉米病害最根本、經濟、安全 、環保的措施。篩選抗源自交系,發掘抗病基因,創造抗性強 、農藝性狀優良的抗病育種材料進而育成抗病新品種,在生產上推廣套用 。對推廣品種進行合理布局,在同一生態區,按一定比例種植不同抗病類型的雜交種,避免品種單一化種植。

3、農業栽培防病措施

適時播種,實行玉米 -大豆,玉米 -麥類輪作,改變田間生態條件;合理配方施肥,適時增加 k 肥的施用,提高玉米對病蟲害的抵抗防禦能力;對土傳病害的防治,使用種衣劑可達到事半功倍的效果。

常見防治方法

一、

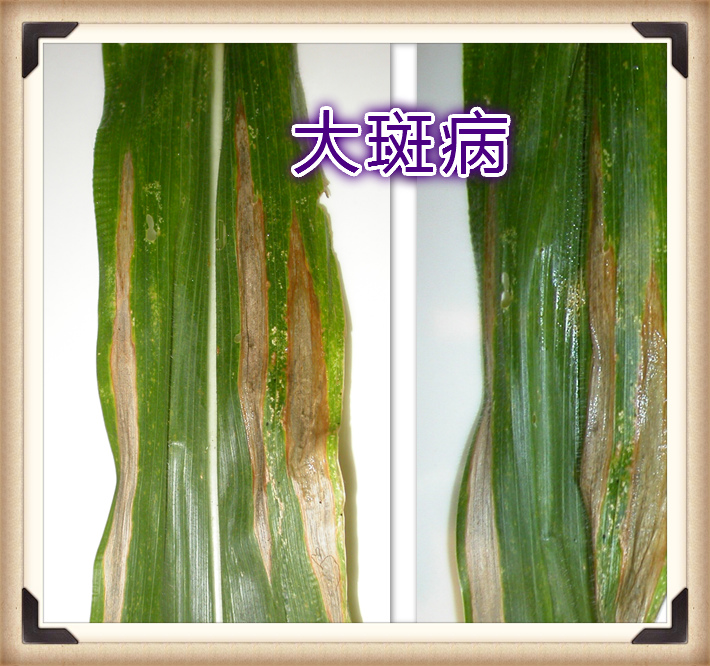

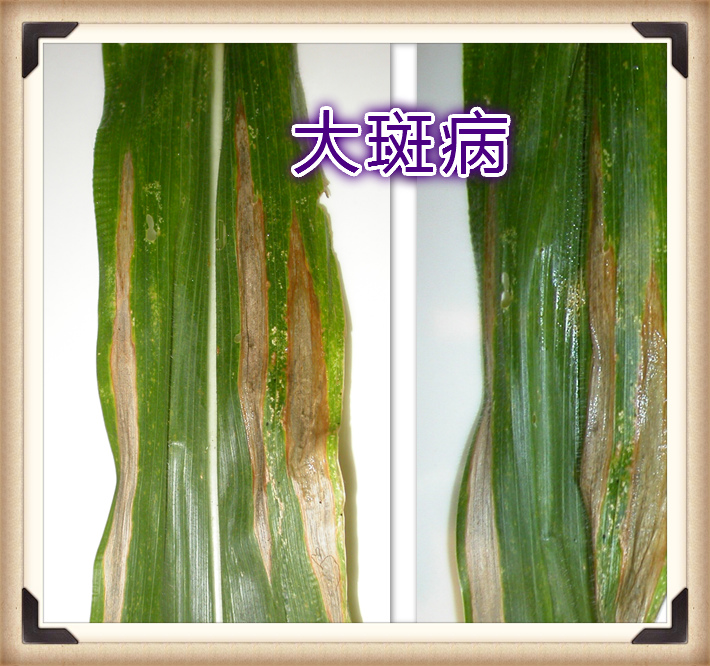

1.症狀: 玉米大斑病主要為害玉米葉片,嚴重時也為害葉鞘和苞葉,先從植株下部葉片開始發病,後向上擴展。病斑長梭形,灰褐色或黃褐色,長5-10厘米,寬1厘米左右,有的病斑更大,嚴重時葉片枯焦。天氣潮濕時,病斑上可密生灰黑色霉層。此外,有一種發生在抗病品種上的病斑,沿葉脈擴展,為褐色壞死條紋,一般擴展緩慢。夏玉米一般較春玉米發病重。

2.發病規律:

病原菌在田間殘留病株上越冬(可以菌絲體和分生孢子兩種形態),為第二年發病的初侵染源。發病適溫20-28℃。條件適宜時,病菌繁殖迅速,產生大量分生孢子,借風力傳播。此病流行程度除與玉米品種感病有關外,主要由環境條件(雨水、濕度)決定。

3.防治措施:

1 選用抗病良種;

2 合理密植,增施有機肥和磷、鉀肥;

3 發病初期用50%可濕性多菌靈500倍或用50%退菌特800—1000倍,或用80%甲基托布津800—1000倍液,每畝用藥液50~75公斤,隔7~10天噴藥一次,共防治2~3次。

二、

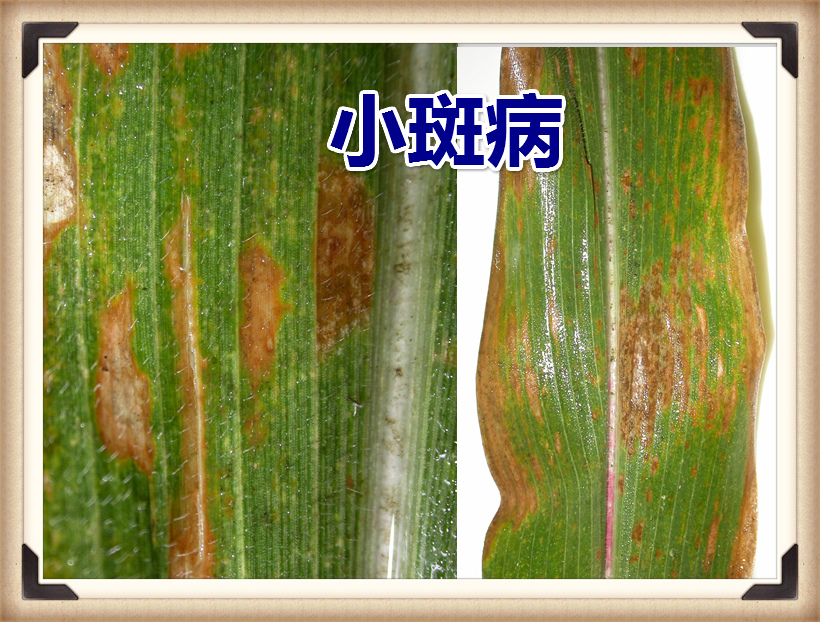

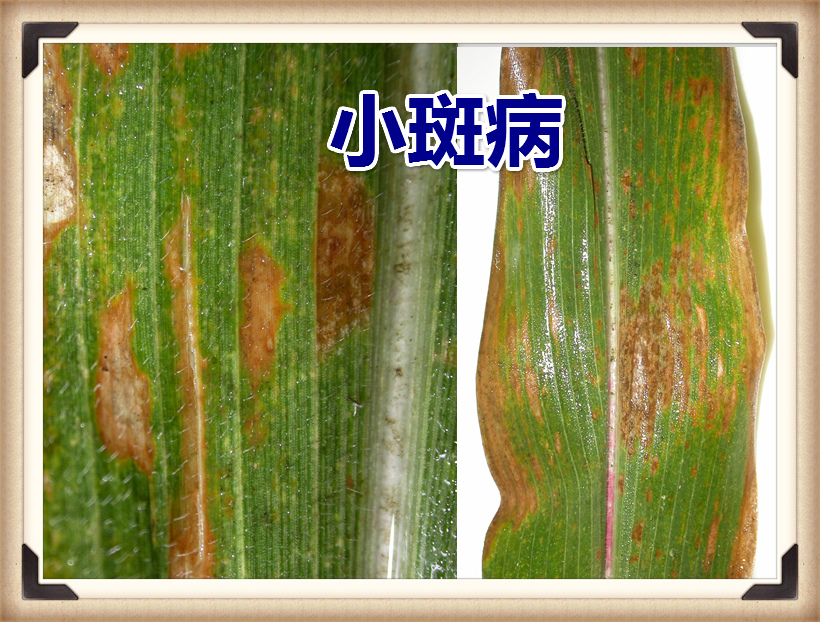

1.症狀:

自苗期到後期都可發生。自下部葉片開始,出現褐色半透明水漬狀小斑,逐漸向上蔓延,以玉米抽穗時最多。病斑擴大後呈黃褐色紡錘形或橢圓形,邊緣常有赤褐色暈紋。後期嚴重時,葉片枯死。在潮濕時病斑上產生黑色絨毛狀物。

2.發病規律:

病原菌主要以菌絲體在病株殘體上越冬,分生孢子也可越冬,但成活率低。菌絲髮育適溫為28-30℃,孢子萌發適溫為26-32℃。河南省夏玉米地區病害流行的關鍵時期是7-8月份,月平均氣溫25℃以上,降水多,病害易流行。玉米連茬種植,土壤肥力差,播種過遲等易於發病。

3.防治方法:1.選用抗病品種 抗病雜交品種有鄭單 2號、商單 4號、丹玉 6號等;自交系有吉 63、遼1311、自330等。

1.症狀: 玉米大斑病主要為害玉米葉片,嚴重時也為害葉鞘和苞葉,先從植株下部葉片開始發病,後向上擴展。病斑長梭形,灰褐色或黃褐色,長5-10厘米,寬1厘米左右,有的病斑更大,嚴重時葉片枯焦。天氣潮濕時,病斑上可密生灰黑色霉層。此外,有一種發生在抗病品種上的病斑,沿葉脈擴展,為褐色壞死條紋,一般擴展緩慢。夏玉米一般較春玉米發病重。

2.發病規律:

病原菌在田間殘留病株上越冬(可以菌絲體和分生孢子兩種形態),為第二年發病的初侵染源。發病適溫20-28℃。條件適宜時,病菌繁殖迅速,產生大量分生孢子,借風力傳播。此病流行程度除與玉米品種感病有關外,主要由環境條件(雨水、濕度)決定。

3.防治措施:

1 選用抗病良種;

2 合理密植,增施有機肥和磷、鉀肥;

3 發病初期用50%可濕性多菌靈500倍或用50%退菌特800—1000倍,或用80%甲基托布津800—1000倍液,每畝用藥液50~75公斤,隔7~10天噴藥一次,共防治2~3次。

二、

1.症狀:

自苗期到後期都可發生。自下部葉片開始,出現褐色半透明水漬狀小斑,逐漸向上蔓延,以玉米抽穗時最多。病斑擴大後呈黃褐色紡錘形或橢圓形,邊緣常有赤褐色暈紋。後期嚴重時,葉片枯死。在潮濕時病斑上產生黑色絨毛狀物。

2.發病規律:

病原菌主要以菌絲體在病株殘體上越冬,分生孢子也可越冬,但成活率低。菌絲髮育適溫為28-30℃,孢子萌發適溫為26-32℃。河南省夏玉米地區病害流行的關鍵時期是7-8月份,月平均氣溫25℃以上,降水多,病害易流行。玉米連茬種植,土壤肥力差,播種過遲等易於發病。

3.防治方法:1.選用抗病品種 抗病雜交品種有鄭單 2號、商單 4號、丹玉 6號等;自交系有吉 63、遼1311、自330等。

2.實行輪作倒茬制度避免玉米連作,秋後深耕土壤,深埋病殘體,消滅菌源。在玉米播種前及早處理完秸稈。

3.加強栽培管理 早播早管,增施有機肥,穗期追施氮肥,加強中耕、排水等田間管理,以增強植株抗病力。

4.藥劑防治 用50%多菌靈或70%甲基托布津可濕性粉劑500倍液,或90%代森錳鋅800倍液,每畝用 50-75千克,隔 7-10天噴1次,共防2-3次。

三、

1.症狀:

玉米圓斑病為害果穗。苞葉、葉片和葉鞘。為害果穗,造成穗腐,病菌可深達穗軸。病部變黑凹陷,使果穗變形彎曲。子粒變黑、乾批。葉片上病斑散生,初為水浸狀,淡綠色或淡黃色小斑點,以後擴大圓形或卵圓形,有同心輪紋,病斑中部淡褐色,邊緣褐色。苞葉上病斑初為褐色斑點,後擴大為圓形大斑,也具有同心輪紋,表面密生黑色霉層。

2.發病規律:

由於穗部發病較重,所以帶菌種子的作用更大,有些感病種子不能發芽而在土中腐爛,有時引起幼茵發病或枯死。遺落在田間或秸稈垛上殘留的病株殘體以及果穗子粒上潛存的菌絲體均可安全越冬,成為第二年田間發病的初侵染源。越冬病菌第二年條件適宜時產生分生抱子傳播到玉米植株上,萌發侵入。病斑上產生的分生孢子借風雨傳播,進行再侵染。

3.防治辦法:

1.加強檢疫 應特別注意不從病區調種,並選用抗病品種。我國發病嚴重的主要是吉63自交系。

2.藥劑防治 可在玉米吐絲盛期進行,重點噴灑果穗。每畝用25%粉銹寧可濕性粉劑100克兌水50-75公斤噴霧,一般連噴2次,間隔7-10天。

1.症狀:

玉米圓斑病為害果穗。苞葉、葉片和葉鞘。為害果穗,造成穗腐,病菌可深達穗軸。病部變黑凹陷,使果穗變形彎曲。子粒變黑、乾批。葉片上病斑散生,初為水浸狀,淡綠色或淡黃色小斑點,以後擴大圓形或卵圓形,有同心輪紋,病斑中部淡褐色,邊緣褐色。苞葉上病斑初為褐色斑點,後擴大為圓形大斑,也具有同心輪紋,表面密生黑色霉層。

2.發病規律:

由於穗部發病較重,所以帶菌種子的作用更大,有些感病種子不能發芽而在土中腐爛,有時引起幼茵發病或枯死。遺落在田間或秸稈垛上殘留的病株殘體以及果穗子粒上潛存的菌絲體均可安全越冬,成為第二年田間發病的初侵染源。越冬病菌第二年條件適宜時產生分生抱子傳播到玉米植株上,萌發侵入。病斑上產生的分生孢子借風雨傳播,進行再侵染。

3.防治辦法:

1.加強檢疫 應特別注意不從病區調種,並選用抗病品種。我國發病嚴重的主要是吉63自交系。

2.藥劑防治 可在玉米吐絲盛期進行,重點噴灑果穗。每畝用25%粉銹寧可濕性粉劑100克兌水50-75公斤噴霧,一般連噴2次,間隔7-10天。

四、

1.症狀:

病菌侵染葉片、葉鞘及莖稈。以葉片與葉鞘連線處病斑最多,常密集成行。病斑圓形或橢圓形,褐色至紅褐色,小病斑有時匯成大斑,病斑附近的葉組織常呈粉紅色。發病後期,病斑表皮破裂,散出褐色粉末,葉脈和維管束殘存如絲狀。

2.發病規律:

病菌以休眠孢子囊在土壤或病殘體中越冬,第二年病菌靠氣流傳播到玉米植株上,遇適宜的環境條件即可萌發,產生遊動抱子。遊動孢子必須在葉面或葉鞘有水的情況下才能遊動,當氣溫適宜時,即可侵人表皮。七八月份溫度高、濕度大有利於發病;密度過大,田間郁蔽,發病重。

3.防治辦法:

1.農業措施 收穫後徹底清除病殘組織,並深翻土壤,注意排除田間積水,降低濕度。施足底肥,適時追肥,及時中耕除草,促使植株健康生長,以提高抗病力。重病田實行3年以上輪作。

2.藥劑防治 以苯來特和氧基萎銹靈防效好,每畝用藥100克加水50千克葉面噴霧。

1.症狀:

病菌侵染葉片、葉鞘及莖稈。以葉片與葉鞘連線處病斑最多,常密集成行。病斑圓形或橢圓形,褐色至紅褐色,小病斑有時匯成大斑,病斑附近的葉組織常呈粉紅色。發病後期,病斑表皮破裂,散出褐色粉末,葉脈和維管束殘存如絲狀。

2.發病規律:

病菌以休眠孢子囊在土壤或病殘體中越冬,第二年病菌靠氣流傳播到玉米植株上,遇適宜的環境條件即可萌發,產生遊動抱子。遊動孢子必須在葉面或葉鞘有水的情況下才能遊動,當氣溫適宜時,即可侵人表皮。七八月份溫度高、濕度大有利於發病;密度過大,田間郁蔽,發病重。

3.防治辦法:

1.農業措施 收穫後徹底清除病殘組織,並深翻土壤,注意排除田間積水,降低濕度。施足底肥,適時追肥,及時中耕除草,促使植株健康生長,以提高抗病力。重病田實行3年以上輪作。

2.藥劑防治 以苯來特和氧基萎銹靈防效好,每畝用藥100克加水50千克葉面噴霧。

五、

1.症狀:

主要為害玉米葉鞘、果斑為圓形或不規則形,淡褐色,水浸狀,病、健部界線模糊,病斑連片癒合成較大型雲紋狀斑塊,中部為淡土黃色或枯草白色,邊緣褐色。濕度大時發病部位可見到茂盛的菌絲體,後結成白色小絨球,逐漸變成褐色的菌核。有時在莖基部數節出現明顯的雲紋狀病斑。病株莖稈鬆軟,組織解體。

2.發病規律:

以菌核在土中越冬,第二年侵染玉米,先在玉米莖基部葉鞘上發病,逐漸向上和四周發展,一

1.症狀:

主要為害玉米葉鞘、果斑為圓形或不規則形,淡褐色,水浸狀,病、健部界線模糊,病斑連片癒合成較大型雲紋狀斑塊,中部為淡土黃色或枯草白色,邊緣褐色。濕度大時發病部位可見到茂盛的菌絲體,後結成白色小絨球,逐漸變成褐色的菌核。有時在莖基部數節出現明顯的雲紋狀病斑。病株莖稈鬆軟,組織解體。

2.發病規律:

以菌核在土中越冬,第二年侵染玉米,先在玉米莖基部葉鞘上發病,逐漸向上和四周發展,一

般在玉米拔節期開始發病,抽雄期病情發展快,吐絲灌漿期受害重。玉米連茬種植,發病重;高水肥、密度大,田間濕度大、通風透光不良,發病重。7-8月份降水次數多,降水量大,易誘發病害。

3.防治辦法:

1.種植抗病品種 葉片大小適中並向上傾斜生長的品種,田間通風透光好,發病輕。

2.加強栽培管理 合理施肥,避免偏施氮肥,合理排灌,降低田間濕度,提高抗病力。在發病初期,剝除玉米植株下部的部分有病葉鞘,可減輕發病。

3.藥劑防治 在發病初期,每畝用5%井岡黴素100-150毫升,或20%粉劑25克,或農抗120水劑150-200毫升,加水50-60千克莖葉噴霧。

3.防治辦法:

1.種植抗病品種 葉片大小適中並向上傾斜生長的品種,田間通風透光好,發病輕。

2.加強栽培管理 合理施肥,避免偏施氮肥,合理排灌,降低田間濕度,提高抗病力。在發病初期,剝除玉米植株下部的部分有病葉鞘,可減輕發病。

3.藥劑防治 在發病初期,每畝用5%井岡黴素100-150毫升,或20%粉劑25克,或農抗120水劑150-200毫升,加水50-60千克莖葉噴霧。

六、

1.症狀:

主要發生在葉片上,葉片兩面散生或聚生長圓形、黃褐色、粉狀病斑,並散出鐵鏽色粉末,即病原菌的夏孢子堆和夏孢子。生長後期病斑上生長圓形黑色冬孢子堆和冬孢子。

2.發病規律:

在南方溫暖地區,病原菌以夏孢子越冬。來年借氣流傳播進行初次侵染,病斑上產生夏孢子,可以在田間重複侵染,並由南至北隨季風傳播,逐漸擴大蔓延。夏孢子萌發最適溫度為25℃,高的相對濕度(100%)有利於鏽病發生和發展。品種間抗病性差異較大。早熟品種一般易發病,馬齒型品種比較抗病。氮肥施用過多,會加重病害發生。

3.防治辦法:

1.選用抗病雜交品種;

2.合理施肥,施用磷鉀肥;

3.發病初期用15%粉銹寧可濕性粉劑1500倍液噴霧防治,發病重時隔15天再噴1次。

1.症狀:

主要發生在葉片上,葉片兩面散生或聚生長圓形、黃褐色、粉狀病斑,並散出鐵鏽色粉末,即病原菌的夏孢子堆和夏孢子。生長後期病斑上生長圓形黑色冬孢子堆和冬孢子。

2.發病規律:

在南方溫暖地區,病原菌以夏孢子越冬。來年借氣流傳播進行初次侵染,病斑上產生夏孢子,可以在田間重複侵染,並由南至北隨季風傳播,逐漸擴大蔓延。夏孢子萌發最適溫度為25℃,高的相對濕度(100%)有利於鏽病發生和發展。品種間抗病性差異較大。早熟品種一般易發病,馬齒型品種比較抗病。氮肥施用過多,會加重病害發生。

3.防治辦法:

1.選用抗病雜交品種;

2.合理施肥,施用磷鉀肥;

3.發病初期用15%粉銹寧可濕性粉劑1500倍液噴霧防治,發病重時隔15天再噴1次。

七、

1、症狀:

黑粉病為局部侵染病害。在玉米整個生育期都可發生。玉米的氣生根、莖、葉、葉鞘、雌(雄)穗均可受害。病組織腫大成瘤。病瘤表面有白色、淡紅色,以後逐漸變為灰白色至褐色的薄膜,最後外膜破裂,散出黑褐色粉末。通常葉片和葉鞘上的瘤較小,直徑僅l-2厘米或更小,一般不產生黑粉。莖節上和穗上病瘤較大,直徑可達15厘米。一株玉米可產生多個病瘤。雄穗受害部位多長出囊狀或角狀小瘤,雌穗受害部位多在上半部,僅個別小花受侵產生病瘤,其它仍能結實;全穗受害可成為1個大病瘤。

2、發病規律:

病菌以厚垣孢子在土壤中和病株殘體上越冬,春季條件適宜時,萌發產生擔孢子,隨氣流傳播,陸續引起苗期和成株期發病。孢子萌發適溫26—30℃。玉米植株密度過大,偏施氮肥,組織傷口處有利於病菌人侵。菌源多、降水多、濕度大,發病較重。

3、防治辦法:

(1)種植抗病品種 因地制宜地選用當地抗病雜交種。

(2)消滅侵染菌源 玉米收穫後,秸稈不要在地頭堆放,作堆肥時需經腐熟,並及時消除田間內的病殘體,以減少越冬菌源。

(3)改進栽培措施 實行輪作倒茬,加強田間管理,及時防治玉米螟,以增強植株抗病能力。此外,在病瘤成熟破裂前及時摘除銷毀,減少田間傳播為害。

1、症狀:

黑粉病為局部侵染病害。在玉米整個生育期都可發生。玉米的氣生根、莖、葉、葉鞘、雌(雄)穗均可受害。病組織腫大成瘤。病瘤表面有白色、淡紅色,以後逐漸變為灰白色至褐色的薄膜,最後外膜破裂,散出黑褐色粉末。通常葉片和葉鞘上的瘤較小,直徑僅l-2厘米或更小,一般不產生黑粉。莖節上和穗上病瘤較大,直徑可達15厘米。一株玉米可產生多個病瘤。雄穗受害部位多長出囊狀或角狀小瘤,雌穗受害部位多在上半部,僅個別小花受侵產生病瘤,其它仍能結實;全穗受害可成為1個大病瘤。

2、發病規律:

病菌以厚垣孢子在土壤中和病株殘體上越冬,春季條件適宜時,萌發產生擔孢子,隨氣流傳播,陸續引起苗期和成株期發病。孢子萌發適溫26—30℃。玉米植株密度過大,偏施氮肥,組織傷口處有利於病菌人侵。菌源多、降水多、濕度大,發病較重。

3、防治辦法:

(1)種植抗病品種 因地制宜地選用當地抗病雜交種。

(2)消滅侵染菌源 玉米收穫後,秸稈不要在地頭堆放,作堆肥時需經腐熟,並及時消除田間內的病殘體,以減少越冬菌源。

(3)改進栽培措施 實行輪作倒茬,加強田間管理,及時防治玉米螟,以增強植株抗病能力。此外,在病瘤成熟破裂前及時摘除銷毀,減少田間傳播為害。

八、

1、症狀:

玉米絲黑穗病在雌、雄穗抽出後表現症狀。發病早的植株,果穗和雄穗均受害,發病較晚的常果穗受害。病果穗較健穗短,頂端尖,不抽花絲,整個果穗變成病癭,後期苞葉張開,內部黑粉散落後,殘留絲狀的寄主維管束組織,似亂髮狀。雄林早期受害,整個花序變為厚垣孢子團。

2、發病規律:

玉米絲黑穗病一年侵染1次,無再侵染。以厚垣孢子在土壤、糞肥和種子上越冬。厚垣抱子在土壤中遇到適宜條件萌發產生菌絲,由玉米幼芽入侵,最後進人雄花和果穗,產生大量厚垣孢子。玉米播種後至五葉期,土壤溫度濕度是否適宜,一是影響病菌入侵的主要因素。

3、防治辦法:

(1)選用品種 選用抗病自交系,種植抗病雜交種。

(2)拔除病株 發現病株,及早拔除,要做到早拔、徹底拔,並帶出田外深埋。

(3)農業措施 重病區實行3年以上輪作,施用淨肥,秸稈肥要充分堆漚發酵。深翻土壤,加強水肥管理,增強玉米的抗病性。

(4)藥劑拌種 選用15%粉銹寧或羥銹寧可濕性粉劑,或50%甲基托布津粉劑,按種子重量的0.3%-0.5%拌種。

1、症狀:

玉米絲黑穗病在雌、雄穗抽出後表現症狀。發病早的植株,果穗和雄穗均受害,發病較晚的常果穗受害。病果穗較健穗短,頂端尖,不抽花絲,整個果穗變成病癭,後期苞葉張開,內部黑粉散落後,殘留絲狀的寄主維管束組織,似亂髮狀。雄林早期受害,整個花序變為厚垣孢子團。

2、發病規律:

玉米絲黑穗病一年侵染1次,無再侵染。以厚垣孢子在土壤、糞肥和種子上越冬。厚垣抱子在土壤中遇到適宜條件萌發產生菌絲,由玉米幼芽入侵,最後進人雄花和果穗,產生大量厚垣孢子。玉米播種後至五葉期,土壤溫度濕度是否適宜,一是影響病菌入侵的主要因素。

3、防治辦法:

(1)選用品種 選用抗病自交系,種植抗病雜交種。

(2)拔除病株 發現病株,及早拔除,要做到早拔、徹底拔,並帶出田外深埋。

(3)農業措施 重病區實行3年以上輪作,施用淨肥,秸稈肥要充分堆漚發酵。深翻土壤,加強水肥管理,增強玉米的抗病性。

(4)藥劑拌種 選用15%粉銹寧或羥銹寧可濕性粉劑,或50%甲基托布津粉劑,按種子重量的0.3%-0.5%拌種。

九、

1、症狀:

為全株表現症狀的病害,玉米乳熟至臘熟期為顯症高峰期。一般由下部葉片向上逐漸擴展,呈現青枯狀。有的病株在雨後出現急性症狀,全株急驟青枯。病株莖基部變軟,內部空松,遇風易倒折。剖莖檢查,髓部空松,根、莖基部可見到紅色病症。

2、發病規律:

玉米莖腐病田間以病株殘體、病田土壤和種子帶茵為初侵染源。越冬病菌在玉米播種後至抽雄吐絲期陸續由根系侵人,在植株體內蔓延擴展。玉米灌漿至成熟期的氣候條件,特別是雨量與發病關係密切。高溫、高濕有利於發病。

3、防治辦法:

(1)加強栽培管理 選用抗病自交系,合理施肥、合理密植等,以增強玉米的抗病性。

(2)實行輪作 深翻土地,清除病株殘體,秸稈充分發酵後再施用等,以減少土壤茵源。

1、症狀:

為全株表現症狀的病害,玉米乳熟至臘熟期為顯症高峰期。一般由下部葉片向上逐漸擴展,呈現青枯狀。有的病株在雨後出現急性症狀,全株急驟青枯。病株莖基部變軟,內部空松,遇風易倒折。剖莖檢查,髓部空松,根、莖基部可見到紅色病症。

2、發病規律:

玉米莖腐病田間以病株殘體、病田土壤和種子帶茵為初侵染源。越冬病菌在玉米播種後至抽雄吐絲期陸續由根系侵人,在植株體內蔓延擴展。玉米灌漿至成熟期的氣候條件,特別是雨量與發病關係密切。高溫、高濕有利於發病。

3、防治辦法:

(1)加強栽培管理 選用抗病自交系,合理施肥、合理密植等,以增強玉米的抗病性。

(2)實行輪作 深翻土地,清除病株殘體,秸稈充分發酵後再施用等,以減少土壤茵源。

十、

1、症狀:

玉米生長期均可被害,以生長後期被害較重。為害莖稈和果穗。莖稈基部和果穗處的莖稈生褐色、黑褐色、紫紅色大病斑,嚴重時莖稈從病部折斷。病果穗穗軸變松,易折斷,病穗下部子粒變褐色無光澤,粒間常有白色菌絲體,病穗與苞葉粘連,不易剝開。

2、發病規律:

玉米乾腐病以菌絲及分生抱子器在病株殘體和種子上越冬,玉米生長季節產生分生孢子借氣流傳播,高溫多雨有利於病原菌的浸染和發病。種子帶菌是遠距離傳播的主要途徑。播種後降水多、土壤濕度大,溫度低,幼苗長勢弱,容易發病。

3、防治辦法:

(1)農業措施 選育選用抗病品種。實行2-3年輪作,秋季深翻士壤,清除田間病殘組織,減少侵染來源。加強栽培管理,適時播種,增施有機肥等,培育壯苗,提高抗病力。

(2)藥劑防治 播種前用50%多菌靈可濕性粉劑1000倍液浸種24小時。浸種後用清水沖洗即可播種。抽穗期用50%多菌靈可濕性粉劑或50%甲基托布津 1000倍液噴霧。重點噴果穗及下部莖葉,隔7天再噴1次。

1、症狀:

玉米生長期均可被害,以生長後期被害較重。為害莖稈和果穗。莖稈基部和果穗處的莖稈生褐色、黑褐色、紫紅色大病斑,嚴重時莖稈從病部折斷。病果穗穗軸變松,易折斷,病穗下部子粒變褐色無光澤,粒間常有白色菌絲體,病穗與苞葉粘連,不易剝開。

2、發病規律:

玉米乾腐病以菌絲及分生抱子器在病株殘體和種子上越冬,玉米生長季節產生分生孢子借氣流傳播,高溫多雨有利於病原菌的浸染和發病。種子帶菌是遠距離傳播的主要途徑。播種後降水多、土壤濕度大,溫度低,幼苗長勢弱,容易發病。

3、防治辦法:

(1)農業措施 選育選用抗病品種。實行2-3年輪作,秋季深翻士壤,清除田間病殘組織,減少侵染來源。加強栽培管理,適時播種,增施有機肥等,培育壯苗,提高抗病力。

(2)藥劑防治 播種前用50%多菌靈可濕性粉劑1000倍液浸種24小時。浸種後用清水沖洗即可播種。抽穗期用50%多菌靈可濕性粉劑或50%甲基托布津 1000倍液噴霧。重點噴果穗及下部莖葉,隔7天再噴1次。

主要價值

飼用價值

玉米產量高,適應性強。玉米的籽粒、莖時營養豐富,是各種家畜的優質飼料。每生產一公斤豬肉需要5.6kg玉米籽粒,一公斤牛肉需10kg。100kg玉米籽粒相當於135kg的燕麥,125kg的高粱,130k編大麥。是肉牛、奶牛、馬、羊、豬、禽類和魚類不可缺少的飼料。玉米整個植株都可飼用,利用率達85%以上,是著名的“飼料之王”玉米的粗蛋白質含量5--10%,纖維素少,適口性好;各種家畜都喜食。玉米籽粒中賴氨酸、色氨酸和蛋氨酸含量不足,一般含賴氨酸0.2—0.5%,國外最近育出的新品種有的高達5%。玉米各個部分所含胺基酸成分不同(表43—2)、以籽粒最為豐富。玉米的微量元素也很豐富(表 43—3)據測定玉米籽粒中含維生素a 906.72mg/kg 維生素b1 0.934mg/kg,維生素b2 0.272mg/kg,維生素e5.073mg/kg,胡蘿蔔素 1.3—2mg/kg,核黃素3.7—6.3mg/kg。據北京農業大學測定(表43—4). 玉米的有機物質消化率較高。玉米在已開發國家85%作為飼料,籽粒為豬、雞、奶牛、肉牛的精料。青刈和青貯玉米,是奶牛必不可少的飼料。隨著生產的發展,玉米作為飼料作物在我國的地位日趨重要。

玉米的營養價值

玉米的營養成分比較全面, 一般含蛋白質8.5%、脂肪4.3%、糖類73.2%、鈣0.022% 、磷.21%、 鐵0.0016% , 還含有胡蘿蔔素、 維生素b1、b2和尼克酸以及谷固醇 、卵磷脂 、維生素e、賴氨酸等。最新研究指出,玉米中含有一種抗癌因子—谷胱甘肽。國內外營養學家給予玉米很高的評價,認為:玉米中所含谷胱甘肽有抗癌作用,它可與人體內多種致癌物質結合,能使這些物質失去致癌性;玉米中所含纖維素是一種不為人體吸收的碳水化合物,可降低人的腸道內致癌物質的濃度,並減少分泌毒素的腐質在腸道內的積累,從而減少結腸癌和直腸癌的發病率;玉米中所含木質素,可使人體內的 “ 巨噬細胞 ” 的活力提高2~3 倍,從而抑制癌瘤的發生;玉米中還含大量的礦物質,食物中的鎂具有明顯的防癌效果 。 日本遺傳學家認為,玉來糠可使二硝基茂致癌物質及煎烤魚、肉時形成的雜環胺的誘癌變作用降低92%。

營養成分

每100克玉米所含熱量86大卡。具體營養素含量詳見下表:

所含營養素 | 含量(每100克) | 單位 |

熱量 | 86 | 大卡 |

碳水化合物 | 19.02 | 克 |

脂肪 | 1.18 | 克 |

蛋白質 | 3.22 | 克 |

纖維素 | 2.7 | 克 |

食用方法

一、

1.準排骨一條洗乾淨

2.甜玉米一個,胡蘿蔔一個,馬蹄爽十個,全部洗乾淨,

3.切成小塊,

4.排骨和玉米的一起放高庒鍋,下一勺半的水(下水得看人多人少的下)

5.大火煮上氣,,轉中火二十五分鐘

6.煮好等氣全出完,起鍋蓋,放鹽,(可以放點雞精)

7.起大碗,放點香菜就可以了,美味又好喝

二、

1.把玉米洗乾淨,掰成兩截

2.烤箱預熱150度,上下火。

3.在烤盤鋪上錫紙,搭上烤架。

4.把玉米均勻塗上花生油和蜂蜜,搭在烤架上。

5.把烤盤放入烤箱中,180度,十分鐘。

6.叮~香噴噴的烤玉米就出爐啦!

三、

1.玉米一根剝成玉米粒2.放入料理機加入適量水榨成泥(沒有料理機沒關係,擦板擦成碎只是沒有這么細膩

3.但味道一樣棒棒噠)4.加入適量牛奶和糖和成麵糊

5.平底鍋刷油,油熱放入心形模具(模具要擦油更易脫模),將麵糊倒入模具中,小火煎

6.制表面金黃變硬

7.翻至另一面,兩面金黃即可出鍋,軟軟糯糯超級好吃。一朵漂亮的桃花迎接春天的到來。

四、豌豆炒玉米

1.準備好食材:所有食材洗乾淨,玉米剝粒,胡蘿蔔肉餅切粒。

2.鍋熱下油下肉餅炒香。

3.下玉米粒和豌豆。

4.下冰糖滴小半碗水下去煮會。

5.水煮的差不多乾的時候下胡蘿蔔。

6.最後下食鹽翻炒均勻即可。

五、

1.準備好麵粉,玉米面,發酵母,葡萄乾,玉米油和白砂糖,各自稱重 玉米發糕

玉米發糕

玉米發糕

玉米發糕2.發酵母用溫水稀釋

3.葡萄乾放水中泡軟,泡五分鐘,瀝乾水分

4.盆中加入麵粉,玉米面和白砂糖

5.倒入稀釋好的酵母

6.攪拌成糊狀,不要太稀

7.加入少許葡萄乾攪拌均勻

8.碗裡均勻刷一層玉米油

9.將攪拌好的麵糊放入碗中

10.蓋上保鮮膜,放溫暖處半小時發至兩倍大(我是放在熱水中,蓋蓋子)

11.將發酵好的麵糊取出

12.放入葡萄乾

13.上鍋蒸30分鐘,燜3-5分鐘

14.變得很蓬鬆四周用刀分離一下倒扣出來

六、

1.把玉米放在鍋里蒸熟2.蒸熟後剝下玉米粒,可以藉助小刀 黃金玉米烙

黃金玉米烙

黃金玉米烙

黃金玉米烙3.加入適量澱粉

4.拌勻,使每粒玉米幾乎都能沾上澱粉

5.碗裡加些玉米澱粉,用清水兌成不稠也不稀的水澱粉

6.電餅檔加熱,把模具放裡面,用小勺把玉米堯舀進去

7.用小勺舀些水澱粉到玉米空隙里,填滿空隙

8.玉米烙好後,坐鍋燒油,火不宜太大9.油熱好後,放入玉米餅,煎炸得脆了即可出鍋

10.出鍋之後撒上白糖就可以了~

歷史文化

有一種說法:歐洲文明是小麥文明,亞洲是稻米文明,拉丁美洲則是玉米文明。而墨西哥及中美洲,正是玉米的發源地,據考古發現,早在1萬多年前,這裡就有了野生玉米,而印第安人種植玉米的歷史也已有3500年。考古學家已經在普埃布拉州特瓦坎谷地發現了公元前7000年至公元1540年之間玉米文化的遺蹟,表明古印第安人如何在狩獵活動日漸稀少的同時,逐漸開始採摘野果並過渡到人工種植玉米的過程。

悠久的玉米文化歷史使墨西哥人對玉米的種植和加工技術的錘鍊達到了極致。在墨西哥,不僅有白色的玉米、黃色的玉米,還有深藍色的玉米、墨綠色的玉米、紫紅色的玉米,還有紅、藍、綠、白、黃間雜排列的五彩玉米。墨西哥人製作的玉米食品的種類已經豐富得數不勝數,並且還不斷有新的創造。

玉米崇拜———墨西哥最重要的文化現象之一。對人來說,玉米絕不僅僅是食物,而是神物,是千百年歷史中印第安人宗教中崇拜的對象。古印第安神譜中,有好幾位玉米神,例如辛特奧特爾玉米神、西洛嫩女神、科麥科阿特爾玉米穗女神等,他們都象徵著幸福和運氣。墨西哥民間有許多關於玉米的神話和傳說,都將人類的起源與玉米的發現連在一起。納華印第安人的傳說認為,在遠古時代,以克特薩爾科阿特爾和特茲卡特里波卡為主的諸神在反覆爭鬥中創造了世界和人類,在第五個太陽普照大地的時候,人類才從吃樹木果實和植物發展到食用玉米。在瑪雅人的神話中,人的身體就是造物主用玉米做成的。時至今日,人們仍然把土著人稱為“玉米人”,瓜地馬拉作家、諾貝爾文學獎獲得者阿斯圖里亞斯的長篇小說《玉米人》,寫的就是瑪雅人在現代社會的遭遇。

墨西哥歷史,與玉米的進化同步前進。人入侵後,曾花費巨大財力在墨西哥推廣小麥種植,在土地和資金方面均提供優惠條件,但玉米占優勢地位的農作物種植格局在墨西哥卻始終未曾改變。古印第安人,甚至直到現在的一部分印第安人的生活,都是緊緊圍繞著玉米的種植與收穫來組織和安排的。印第安人部落和村社,都將玉米磨房設定在村鎮中心,因為家家戶戶都要磨麵,所以磨房就成了全村的社交場所。有時村民大會也在這裡舉行,從而又使它與“權力”聯繫在一起。

瑪雅人的圓形太陽曆中,就是以太陽的位置和玉米的種植將一年劃分為9個節氣。人們辛苦一年後最愉快最歡慶也是最輕鬆的日子,是在第二個叫做“成熟”的節氣,相當於8月2日,這是玉米開始成熟的時候,也是人們開始享受嫩玉米的時節。在收穫玉米之後,要圍著大堆的玉米舉行宗教儀式和歡慶活動,如用羊羔、飲料祭祀玉米神等。這樣的歡慶活動要持續一個月,直到玉米全部收穫完畢。就是在農村其他節日中,玉米也是作為不可或缺的吉祥物被擺上祭壇供奉,有時人們還用五彩玉米粒組成宗教畫面或用來占卜。

在現代墨西哥社會,由於玉米在人民生活中的重要地位。全國要規劃出大面積的土地種植玉米,各地區再根據各自的氣候與土壤特點輔種其他作物,具體到農村基層,則完全按照玉米田面積的大小形成大小不等的村落。墨西哥的文明史幾乎是與玉米的進化和發展同步前進的,它深深滲入到墨西哥社會的組織形式、人的生活方式及思維方式之中。

詩人、藝術家靈感的源泉。古印第安的詩人們寫過許多歌頌玉米的詩歌,其中一部分流傳至今。在墨西哥著名詩人、1990年諾貝爾文學獎得主帕斯的詩歌中,也曾反覆出現玉米的意象,如《在石與花之間》中的詩句:“你克制、忍耐、生活/宛似鳥兒/從一把玉米炒麵到一壇玉米稀飯。”在《太陽石》中,他更是滿懷激情地唱道:“你的玉米裙在飄舞歌唱/你水晶的裙子、水的裙子……”。

在造型藝術中出現的玉米及玉米神的形象更是自古就有,考古發掘又屢有新證。現代藝術家們的作品則推陳出新,在更高層次上賦予人們全新的感受。最典型的代表作之一當屬墨西哥國立自治大學醫學系大樓上的巨幅壁畫《生命、死亡與四要素》,作者為墨西哥著名壁畫家弗朗西斯科·埃朋斯。畫中的“四要素”指水、火、土、風,這是一幅隱喻印第安土著人生活的作品,而玉米就在這幅巨作的中心位置,我們好像能體會到玉米在水火土風的培植滋養下同生命與死亡緊密相關的生動含義。

玉米文化在墨西哥得到有識之士的呵護和弘揚。2003年3月,由墨西哥城人民文化博物館協同全國土著人學會、查平戈大學等單位舉辦了以“沒有玉米,就沒有我們國家”為題的展覽會,這個展覽將歷時8個月。在展覽會的說明書上,有這樣的警句:“玉米是墨西哥文化的根基,是墨西哥的象徵,是我們無窮無盡的靈感的源泉。”“我們創造了玉米,玉米又造就了我們。我們永遠在相互的哺育中生活。我們就是玉米人。”