漢朝(前202年-8年,25年-220年)是繼之後的,主要分為、時期,共歷29帝,享國四百零七年。

秦末天下大亂,在推翻秦朝後被封為漢王。公元前202年,獲勝後稱帝建立,史稱西漢;定都。、推行休養生息國策開創“”;即位後開闢絲路、攘夷拓土成就“”;至時期國力達到極盛。公元8年,廢西漢末帝,定都,史稱,滅亡。

公元25年,統一天下後,仍沿用漢作為國號,史稱東漢。定都,統一天下後息兵養民,史稱“”;、沿襲輕徭薄賦,開創“”;繼位後大破、收復,開創“”,東漢國力達到極盛。公元184年爆發,雖剿滅民亂卻導致地方,後東漢名存實亡。公元220年,東漢滅亡,中國進入時期。

漢朝和約略同時期歐洲的並列為當時世界上先進的文明及強大帝國。兩漢時期奠定漢地範圍,極盛時東並、南包越南、西逾、北達,國土面積約達609萬平方公里。公元2年,西漢全國人口達六千餘萬,占當時世界的三分之一。

自漢朝以後逐漸被稱為漢族,兩漢在科技領域亦頗有,如改進了,成為中國之一,發明了、等。

漢朝兩度傾覆,皆因外戚內亂。

基本介紹

國號,歷史,強漢開國,休養生息,文景之治,漢武盛世,昭宣中興,新莽篡漢,光武中興,明章之治,戚宦之爭,群雄逐鹿,疆域,國土範圍,行政區劃,政治,軍事,人口,經濟,農業,冶鐵,紡織業,商業,文化,五德學說,學術著作,尊儒尚法,宗教發展,科技,造紙術,天文、醫學,數學,工藝技術,社會,服飾,飲食,養老,節日,邊疆,匈奴,西域,三越,西南夷,外交,朝鮮,日本,西域,帝王世系,

國號

楚漢相爭後,劉邦正式稱帝,因曾被項羽封為漢王,便以“漢”為國號,後世人們稱之為漢朝。

漢朝填充地圖

漢朝填充地圖漢朝是中國發展史上的第一個黃金時期,漢族在這一時期得名,漢族由於文明程度較高,在中國各兄弟民族中一直處於主導地位,這是歷史發展和自然形成的結果。漢以後歷代的朝代名稱雖有變換,但漢族作為中國的地位始終未變。

歷史

強漢開國

參見:、

漢高祖是沛豐邑中陽里人,平時不參加農業勞動。到青年時代,秦始皇已統一中國,他當上了的泗水亭長,並與郡縣小吏關係非常密切。劉邦在生活上有失檢點,但他為人仗義,胸懷大志,待人寬厚,能孚眾望。 開創四百年漢朝的漢高祖劉邦

開創四百年漢朝的漢高祖劉邦

開創四百年漢朝的漢高祖劉邦

開創四百年漢朝的漢高祖劉邦秦二世元年(前209年),爆發。劉邦也在家鄉沛縣起兵,稱沛公。後加入項氏叔侄的反秦義軍。前207年,劉邦率部攻入關中,秦王子嬰降,秦亡。

休養生息

參見:、、、、

劉邦登基後,採用的建議,恢復禮法,設和,任蕭何為丞相,採取、清靜無為、的黃老政策。鼓勵生產,輕徭薄賦。在政治上,則先分封功臣韓信、、等為王,等到政權穩固,為了防止反叛和鞏固皇權穩定則又以種種罪名取消他們的王爵,或貶或殺,改封劉氏宗親為王,訂立了“非劉氏而王者,天下共擊之”的誓言。 呂后

呂后

呂后

呂后此時,由於歷經多年動亂,國力較弱,而北方草原在冒頓單于的帶領下首次統一了蒙古草原國力強盛。漢高祖六年(前201年)秋天匈奴冒頓單于重重包圍了韓王信,韓王信多次派使者到匈奴處求和。漢朝派人帶兵前往援救,但懷疑韓王信多次私派使者,有背叛漢朝之心,派人責備韓王信。韓王信害怕被殺,於是就和匈奴約定好共同攻打漢朝,起兵造反,把國都馬邑拿出投降,並率軍攻打太原。漢高祖七年(前200年)冬天,劉邦親自率軍前往攻打,在銅鞮(dī,堤)擊敗韓王信的軍隊,並將其部將王喜斬殺。

韓王信逃跑投奔匈奴,他的部將白土人曼丘臣、王黃等人擁立趙王的後代趙利為王,又收集起韓王信被擊敗逃散的軍隊,並和韓王信及匈奴冒頓單于商議一齊攻打漢朝。匈奴派遣左右賢王帶領一萬多騎兵和王黃等人駐紮在廣武以南地區,到達晉陽時,和漢軍交戰,漢軍將他們打得大敗,乘勝追到離石,又把他們打敗。匈奴再次在樓煩西將地區聚集軍隊,漢高祖命令戰車部隊和騎兵把他們打敗。匈奴常敗退逃跑,漢軍乘勝追擊敗兵,聽說駐紮在代谷,漢高祖當時在晉陽,派人去偵察冒頓,偵察人員回來報告說“可以出擊”。劉邦也就到達平城。劉邦出城登上,被騎兵團團圍住,劉邦採納陳平之計,派人送給匈奴王后閼氏許多禮物。閼氏便勸冒頓單于說:“現在已經攻取了漢朝的土地,但還是不能居住下來;更何況兩國君主不互相圍困。”過了七天,匈奴騎兵逐漸撒去。

當時天降大霧,漢朝派人在白登山和平城之間往來,匈奴一點也沒有察覺。陳平對劉邦說:“匈奴人都用長槍弓箭,請命令士兵每張強弩朝外搭兩支利箭,慢慢地撤出包圍。”撤進平城之後,漢朝的救兵也趕到了,匈奴的騎兵這才解圍而去。漢朝也收兵而歸。韓王信為匈奴人帶兵往來在邊境一帶攻擊漢軍。史稱事件,從此以後,漢朝採用和親政策,以婚姻和財寶換取帝國和平,於是,漢朝初期並沒有什麼戰事,百姓得以休養生息。

劉邦死後,繼位,即漢惠帝,但是在此期間,實際是。呂后尊劉邦遺囑用曹參為丞相,,沿用漢高祖劉邦的的政策,達到了“政不出房戶,天下晏然”的效果,為史家所稱道,但呂后同時又任用外戚,壓制功臣,釀成“”。

文景之治

參見:、、南越國

呂后死後,諸呂之亂被以為領袖的大臣剷除,眾臣迎立漢文帝。在漢文帝的皇后的影響下文帝和兒子漢景帝即位期間,繼續採取黃老的手段,實行輕徭薄賦、與民休息的政策,恩威並施,恢復了多年戰爭帶來的巨大破壞,使人民負擔得到減輕;雖然漢景帝時期發生了此時期唯一的動亂—“”,但是僅經歷三個月便為、所平定,並未對漢朝帶來實質影響。 漢文帝劉恆

漢文帝劉恆

漢文帝劉恆

漢文帝劉恆這段時期,匈奴雖然幾次入寇中原,但大多數時間裡處於相對和平的狀態。漢朝方面則不斷積蓄國力,透過一系列措施來積極備戰。這一時期史稱“”,是中國的第一個,被後世歷史學家稱羨。

漢武盛世

參見:、、、、、、

漢景帝死後,其子即位,即為漢武帝。劉徹在位期間採取了一系列改革措施,銳意進取,開疆拓土,奠定了漢朝強盛的局面。 漢武帝畫像

漢武帝畫像

漢武帝畫像

漢武帝畫像在政治上,漢武帝加強皇權,首創,採納的建議,施行,削弱了諸侯王的勢力,從此,諸侯王的勢力不再能夠對中央構成威脅;後又以諸侯獻上的黃金成色不純為由,取消了百餘位的,即史書上所稱的“”事件。經此二次事件後,中央集權得到了大大的加強。

文化上,廢除了漢朝以“黃老學說、無為而治”治國的思想,積極治國;並採納的建議,開始重用儒術。儘管時期兼用儒、法、道、陰陽、縱橫等各家人才,漢朝也一直採取集合霸道、王道的治國方針,但漢武帝對儒家的推崇,使儒家思想得到重視,並在以後逐漸成為中國歷經二千年的主流思想。

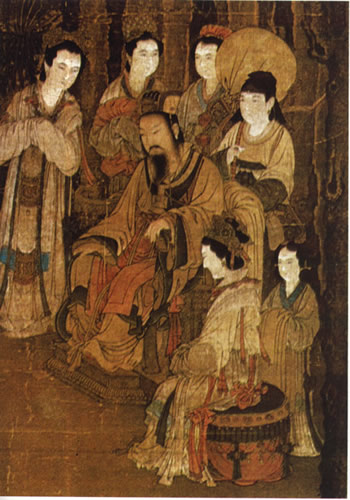

軍事上,積極對付漢朝的最大外患—。漢武帝時期大幅提高軍人的待遇,在巡視北方時,一次犒賞邊防軍就達100萬匹絲綢和200萬錢。這期間漢朝先後出現了、霍去病、等優秀將領,終於擊潰匈奴,修建之、,收復並將納入版圖,促使“漠南無王庭”的局面,又先後吞併南越、、、、等國,遠征降服西域諸國,使中國成為當時世界上首屈一指的強國。漢武帝時期奠定了範圍,也是漢朝走向強盛的重要時期。 張騫拜別漢武帝出使西域

張騫拜別漢武帝出使西域

張騫拜別漢武帝出使西域

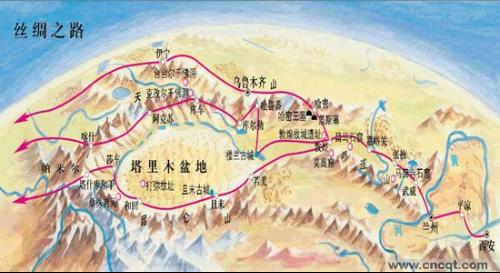

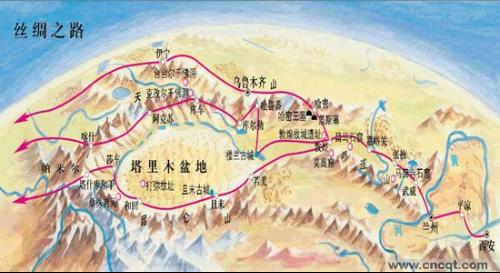

張騫拜別漢武帝出使西域外交上,兩次派出使西域,開闢了。並先後以兩位公主,和親西域烏孫,而達到了離間西域和匈奴,進而控制西域的目的,並開通了長安到中亞的,絲綢之路成為東西方經濟文化交流的橋樑。

昭宣中興

參見:、、、

漢昭帝劉弗陵

漢昭帝劉弗陵漢武帝晚年,發生了著名的“”,太子因此冤死。漢朝經歷多年對外戰爭,對經濟產生巨大衝擊,導致漢朝國力衰弱,前朝積蓄被揮霍殆盡。為此,漢武帝晚年曾發表著名的之詔,不再窮兵黷武。為挽救經濟,漢武帝在位期間曾採取一系列政策,將鑄幣、鹽鐵收歸中央管理,加強農業生產,實行,開鑿,並創立、政策穩定物價,加強對經濟的控制。

劉徹死後,年僅7歲的即位,是為。漢昭帝登基之初,由、、、和5人共同輔政。但是在元年(前80年),爆發,漢昭帝清醒地誅殺了上官桀等一批陰謀權臣,避免了霍光被冤殺。霍光得以繼續輔佐漢昭帝治國,史稱。

霍光遵循漢武帝晚年的國策,對內繼續休養生息,得以讓百姓安居樂業,四海清平。漢昭帝死後,漢武帝孫昌邑王即位,史稱,因行為放縱,被霍光所廢,後霍光又迎立漢宣帝即位。二年(前68年),去世後,漢宣帝方親理政事。後因霍氏一門飛揚跋扈,漢宣帝將意圖謀反的霍氏戚族一網打盡。

治國摒棄不實際的儒學,採取道法結合的治國方針,在位期間關心民間疾苦並借公田來安置流民,時常派遣官吏巡查民生以此減免賦稅賑濟受災百姓,又設定供應邊塞軍需及平衡糧價,並多次下詔扶助鰥、寡、孤、獨、高齡老人、貧困百姓等人群。經治理,國家經濟得到恢復,國勢達到西漢極盛,四夷賓服、萬邦來朝,使漢朝再度迎來了盛世,史稱“”。 漢宣帝劉詢

漢宣帝劉詢

漢宣帝劉詢

漢宣帝劉詢神爵二年(前60年),漢宣帝於西域城置,漢廷政令得以頒行於西域。漢宣帝時期,匈奴進一步衰落和分裂,臣服於漢朝。建昭三年(前36年),北匈奴被斬殺,並發出”明犯強漢者,雖遠必誅!“的時代強音,自此告一段落。

新莽篡漢

參見:、、

漢宣帝死後,漢元帝即位,西漢開始走向衰敗。漢元帝,柔仁好儒,導致皇權旁落,外戚與勢力興起。漢元帝死後,漢成帝即位。漢成帝好女色,先後寵愛許皇后、和趙氏姐妹(、),由於趙氏姐妹不能生育,漢成帝與其他妃嬪的子女均為趙飛燕姐妹殘害殺死,史稱“”。由於“酒色侵骨”,漢成帝最後竟死在中。漢成帝不理朝政,為外戚王氏集團的興起提供了條件,皇太后權力急劇膨脹。漢成帝死後,即位,是為。漢哀帝有,終日與寵男廝混玩耍不理朝政。外戚王氏的權力進一步膨脹。 新朝建立者王莽

新朝建立者王莽

新朝建立者王莽

新朝建立者王莽國家已經呈現一片末世之象,民間“”說法四起。公元前1年8月15日,漢哀帝去世。8月17日,太皇太后王政君派接替董賢成為,並迎接。10月17日,劉衎即位,是為漢平帝。但是,漢平帝已經淪為王莽的傀儡。公元6年2月3日,年僅14歲的漢平帝病死,王莽立僅兩歲的為太子,自任“攝皇帝”。公元8年十二月,王莽廢除的皇太子之位,建立,西漢滅亡。

光武中興

參見:、、、

在、民變下覆滅。擁立漢宗室作皇帝,恢復漢朝國號,史稱,改元更始,劉玄即更始帝。公元25年,立為帝,沿襲漢朝國號,史稱赤眉漢,建元,劉盆子即,隨後擊敗綠林軍。 東漢的建立者漢光武帝劉秀

東漢的建立者漢光武帝劉秀

東漢的建立者漢光武帝劉秀

東漢的建立者漢光武帝劉秀原本服從的漢室宗親在鄗縣之南稱帝,誅殺劉玄,登基稱帝,為漢光武帝,沿用漢朝國號,稱建武元年,定都(今河南洛陽),史稱。光武帝定關中,降銅馬,滅赤眉,復兩京,後又消滅、等割據勢力,實現了全國統一。

光武帝廢王莽弊政,大興,使得東漢成為風化最美,儒學最盛的朝代。時年社會安定,加強中央集權,對外戚嚴加限制,史稱“”。

明章之治

參見:、、、

漢明帝劉莊

漢明帝劉莊漢明帝和漢章帝在位期間,東漢進入國力恢復期,史稱“”。永平十六年(73年),遣竇固率軍攻伐北匈奴,竇固大破呼衍王於天山並占據,因此西域各國皆遣子入侍,第二年復置,遂“西域自絕六十五載,乃復通焉”。然而不久、復叛攻陷西域都護府,即位後,不欲因西域疲敝中國而罷遣都護。

章和二年(88年)十月,車騎將軍領軍出塞,大破,登刻石勒功而還,史稱。永元三年(91年)再次率軍出擊,出塞五千里進攻,大破主力,北匈奴倉皇逃竄不知所蹤。章帝後期,外戚竇氏日益跋扈,揭開東漢後期的序幕。 漢章帝劉炟

漢章帝劉炟

漢章帝劉炟

漢章帝劉炟明、章兩帝共統治三十一年(57年—88年),秉承遺規,對外戚勛臣嚴加防範;屢下詔招撫流民,賑濟鰥寡孤獨和貧民前後凡九次;修治汴渠完成,消除西漢平帝以來河汴決壞;經營西域,再斷右臂,復置西域都護府和戊己校尉。史載“天下安平,百姓殷富”,號稱“”。

戚宦之爭

參見:、、

88年,漢章帝駕崩,年僅十歲的繼位,由臨朝稱制。竇氏戚族的跋扈引起漢和帝的不滿,永元四年(92年),漢和帝聯合宦官掃滅竇氏戚族,後漢和帝重用鄭眾、等賢宦,故《後漢書》稱“中官用權,自眾始焉“。漢和帝親政後,每日早起臨朝,深夜批閱奏章,從不荒怠政事,故有“勞謙有終”之稱。任內多次下詔賑濟災民、減免賦稅、安置流民、勿違農時、招納賢士,在法制上也主張寬刑。對外方面,擊潰使其西遷,並在西域復置,任命降服西域諸國。元年(105年),墾田面積達732萬多頃,為東漢之最,在籍人口達5325萬多人。漢和帝親政後使東漢國力達到極盛,時人稱為“”。 漢和帝劉肇

漢和帝劉肇

漢和帝劉肇

漢和帝劉肇元興元年(105年)冬12月,年僅二十七歲的漢和帝病逝。出生僅百日的少子即位,是為殤帝。漢殤帝在位8個月後離世,又迎立之孫劉祜為帝,是為漢安帝,由太后臨朝聽政。勤儉節約、任用賢良,使東漢度過“水旱十年”的艱難局面,同時對自己家族的勢力有所限制,但對宦官勢力有所縱容。

建光元年(121年),鄧太后逝世,漢安帝親政,族滅鄧氏戚族。安帝依賴外戚宋氏和閻氏以及的力量,寵信奸臣,肆意妄為,朝政日益腐敗。延光四年三月,漢安帝在南巡途中死於。外戚閻氏秘不發喪,擁立漢章帝之孫濟北王劉壽之子,史稱漢前少帝,但在位僅200餘日就病死了。 被外戚毒殺的漢質帝

被外戚毒殺的漢質帝

被外戚毒殺的漢質帝

被外戚毒殺的漢質帝少帝死後,閻氏家族密謀再立傀儡,但被中常侍擊破,閻氏家族被誅殺。孫程迎立濟陰王,是為。在順帝執政早期,宦官勢力膨脹,卻引發社會各界的反彈。陽嘉元年(132年),貴人立為皇后,從此梁氏外戚勢力開始崛起,梁妠的兄弟被任命為大將軍。漢安二年(143年)八月,順帝病逝,太子即位,年僅2歲,由執政。永嘉元年,駕崩,年僅三歲。

正月二十五日,梁冀擁立漢章帝玄孫即位,是為漢質帝。質帝非常聰穎,稱梁冀為“”,因此質帝不久就被殺害,年僅八歲。漢章帝曾孫即位,是為。漢桓帝年少,因此繼續由梁太后臨朝執政。漢桓帝即位之初,梁冀勢力龐大,其殘害忠良,公飽私囊,無惡不作。漢桓帝對他暗中也頗為不滿,延熹二年八月初十,漢桓帝與宦官謀劃,派兵士包圍梁宅,梁冀與妻子雙雙自殺,梁氏外戚勢力土崩瓦解。後宦官成為新的權力中心,單超被封為新豐侯,食邑兩萬戶,後又封為,、遷中常侍。武原侯,東武陽侯,各萬五千戶,賜錢各千五百萬;上蔡侯,汝陽侯,各萬三千戶,賜錢各千三百萬。五人同日封,故世謂之“五侯”。又封小黃門劉普、趙忠等八人為鄉侯。自是權歸宦官,朝廷日亂矣。

群雄逐鹿

參見:、、、、

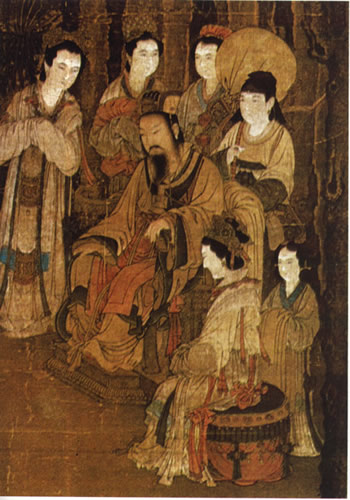

元年(167年)十二月二十八日,漢桓帝駕崩,無子嗣,由王曾孫繼位,是為漢靈帝,引發了以竇太后、為首的外戚勢力和以、為首的宦官勢力的激烈權力鬥爭。元年(168)九月初七,宦官發動政變,外戚勢力被削弱。宦官則在同年製造第二次。而靈帝本人驕奢淫逸,為填補財政公開賣官職,朝政腐敗到了極點。導致了184年的。雖然不久便平定了此叛亂,但是漢朝政府經此一役已國力大減。且中央政府為順利平叛,又將軍權下放給各地州官。各地豪強大族從此開始慢慢擁兵自重,加以其原本已具有強大的經濟實力,最終演變成東漢末年袁紹、袁術、曹操、、等眾豪強軍閥割據一方、的局面。 東漢末年軍閥割據形勢

東漢末年軍閥割據形勢

東漢末年軍閥割據形勢

東漢末年軍閥割據形勢漢靈帝死後,劉辯繼位,史稱少帝,漢靈帝皇后何氏為太后,一切政事取決於臨朝稱制的母后和手握兵權的大將軍何進。隨後不久,外戚大將軍和宦官雙雙火併而亡,終於結束。董卓掌權,廢后漢少帝為弘農王,改立劉協。董卓被呂布誅殺後,完全表面化,出現了把持中央的曹操;位於河北的袁紹;位於淮南的袁術;位於的;位於荊州的劉表;位於的等勢力。其中曹操“挾天子以令諸侯”,以漢朝丞相的名義討伐各路軍閥,在中消滅了最大的敵人袁紹軍的主力,但同時架空漢室權力,全權代理皇帝處理朝政,漢朝皇帝此時已經是空有名分而無實際了。前期曹操雖得勝卻在中被孫劉聯軍擊敗。三分之勢逐漸形成。公元220年正月,曹操死後,子曹丕襲位,十月逼迫讓位,改國號為魏,東漢滅亡。而後,劉備隨即在蜀地宣布繼承漢朝法統,建立了沿用漢國號的政權,史稱蜀漢。

疆域

國土範圍

秦末天下大亂,中原戰亂不休,致使為匈奴所據,南越、、等地相繼獨立,至漢初國土僅剩214萬平方公里。到時期,大規模開邊拓土,於二年(前127年)派北擊匈奴,收復置、;二年(前121年),霍去病出隴西擊滅居於的匈奴部落,以其地設、,後又分出、;六年(前111年),攻滅南越國並進占海南島,於該地設設南海、蒼梧、鬱林、合浦、交阯、九真、日南、珠厓、儋耳九郡,又平設武都、牂柯、越巂、沈黎、文山五郡。二年(前109年),吞併置,將西南邊境推至雲南和;元封三年(前108年),滅亡設樂浪、臨屯、玄菟、真番四郡,自此奠定基本範圍;太初三年(前102年),又修建之、,將北疆推進至一帶。神爵二年(前60年),在西域城置,正式將納入版圖。

東漢相對西漢國土有所收縮,始元五年(前82年)將、併入、,至建武六年(30年)棄嶺東地;因初元三年(前46年)放棄、而失去對的控制;交州的日南郡象林縣於永和二年(137年)被割據獨立;建武二十四年(48年)內附並被安置於,又於二十六年(50年)置監護南匈奴降部;建武二十五年(49年)烏桓率眾內屬,內遷於北部諸郡之北,又置烏桓校尉監護併兼領;永平十二年(69年)內附,以其地置,西南得以擴充至北部;永元六年(94年)徹底平定西域,西境抵海濱;後“及孝和晏駕,西域背畔”,直至延光二年(123年)任命為西域長史,並於永建二年(127年)平定西域諸國,然而及以西諸國已脫離漢廷的控制,自此“三絕三通”而終。東漢末年,因海內虛耗、人口銳減,放棄定襄、雲中、五原、朔方、上郡、北地六郡,並將盤踞於河東的分為五部,各設漢官司馬兼領之。

漢朝初期,劉邦封異姓王七人。但因各地叛亂不斷遂而消清大部分異姓王,僅留吳芮。同時大封同姓諸侯,這些王國“大者或五六郡,連城數十,置百官宮觀,譖於天子”。地方王國勢力的強大導致中央政府所實際控制的區域萎縮。呂后時期,增加外戚諸侯王。到文帝時期又紛紛剷除,增加劉氏諸侯王。但是地方王國勢力的膨脹已經對中央政府構成嚴重威脅。

文帝接受的建議,用分地的方法削弱諸侯的勢力。景帝即位後採納的建議,直接縮減王國的,引發諸侯王的強烈反彈,導致爆發,但未幾就宣告失敗。景帝藉此縮小各王國的轄地。武帝時期則採納主父偃的建議,推行推恩令,規定諸侯王位由嫡子即位,而皆分一縣或一鄉的土地。因此王國不斷縮小,漢郡不斷擴大,加上邊郡的開擴,漢朝中央政府對地方的控制力日益加強。同時,政府將大量面積較大郡予以分割。到平帝元始二年,共有郡國103個,轄縣、、邑、道等縣級政區1587個。

蜀漢時期的領土範圍大致為今四川、雲貴、陝西舊及北部地區一帶,雖然劉備曾經大舉伐吳,、屢次北伐,但終究未曾改變蜀漢的基本國土範圍。

行政區劃

州作為行政區,在西漢武帝時萌芽,到末年正式成型。自元封五年,始在郡之上設十三行部,每部派一刺史,每個行部管轄若干郡(國)。但此時的行部是監察區,還不是真正意義上的行政區。東漢末年,地方多事。五年,朝廷選重臣出任,稱,掌一州軍民。州從變為行政區。至此,中國地方行政由原本的郡縣兩級制度變為州郡縣三級制。十三個州為:(治)、徐州(治剡縣)、(治)、豫州(治)、冀州(治高邑)、并州(治晉陽)、幽州(治)、(治)、(治)、益州(治)、荊州(治)、揚州(治)和交州(治)。元年(194年),又分雍州。則至漢亡,全國有十四州。州從監察區變為行政區。

司隸 | 河南尹,河內郡,,,京兆郡,,扶風郡 |

豫州 | 穎川郡,汝南郡,梁國,沛國,陳國,魯國 |

冀州 | 魏郡,巨鹿郡,常山郡,中山國,安平國,河間國,清河國,趙國,渤海郡 |

兗州 | 陳留郡,東郡,東平國,任城國,泰山郡,濟北郡,, |

徐州 | 東海國,琅邪國,彭城國,廣陵郡,下邳國 |

青州 | 濟南國,平原郡,樂安國,北海國,東萊郡,齊國 |

荊州 | 南陽郡,南郡,江夏郡,零陵郡,桂陽郡,武陵郡,長沙郡 |

揚州 | 九江郡,,廬江郡,會稽郡,吳郡,豫章郡 |

益州 | 漢中郡,巴郡,廣漢郡,蜀郡,犍為郡,牂牁郡,越巂郡,益州郡,永昌郡,廣漢屬國,蜀郡屬國,犍為屬國 |

涼州 | 隴西郡,漢陽郡,武都郡,金城郡,安定郡,北地郡,武威郡,張掖郡,酒泉郡,敦煌郡,屬國,屬國 |

并州 | 上黨郡,太原郡,上郡,西河郡,五原郡,雲中郡,定襄郡,雁門郡,朔方郡 |

幽州 | 涿郡,廣陽郡,代郡,上谷郡,漁陽郡,右北平郡,遼西郡,遼東郡,玄菟郡,,遼東屬國 |

交州 | ,蒼梧郡,鬱林郡,合浦郡,交趾郡,九真郡,日南郡 |

政治

實行,宰丞相具有較大的權利。丞相稱三公,丞相管行政,是首長;太尉管軍事,是武官首長;御史大夫掌監察,輔助丞相掌管政治事物。而在漢朝,還有一條不成文的規定,即必須做御史大夫後才能做丞相。而在御史大夫之下,還設有御史中丞,掌管宮內事務。太尉雖與丞相尊位相等,實際除卻軍事外,不預聞任何政事。九卿則是(掌祭祀鬼神)、(掌門房)、(掌衛兵)、(掌車馬)、(掌法律)、(掌禮賓)、(掌皇家族譜)、(掌全國經濟)、(掌皇室財政)。漢武帝時期,為了鞏固皇權,皇權開始大幅膨脹,尚書令的地位大幅抬升。漢武帝將身邊重臣如、主父偃、等為郎加以侍中,與尚書令共議。軍國大事,組成(又稱內朝)。原以丞相為首的組成外朝。

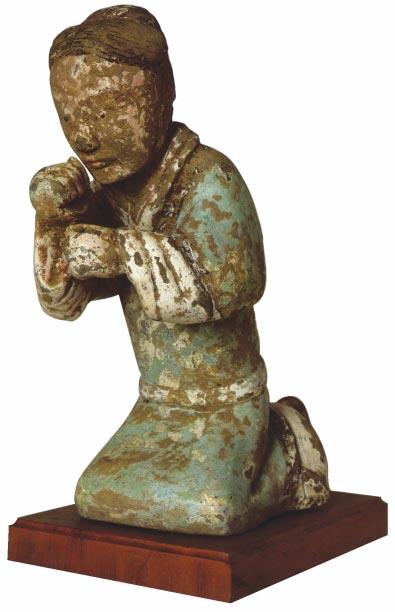

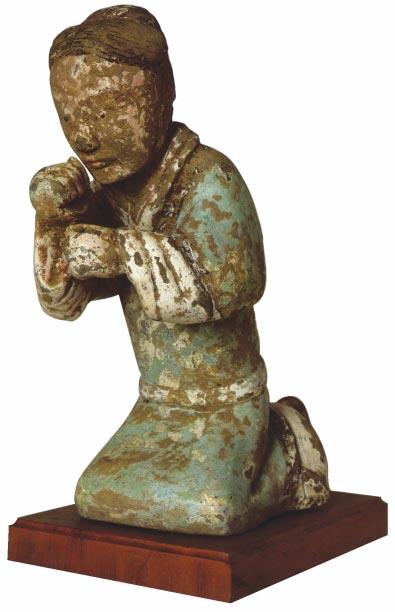

漢朝的選舉制度是,以地方推薦為主,考試為輔,考試與推薦相輔而行。推薦過後是還要經過考試覆核;覆核合格後才能量才錄用。無論是特舉賢良方正,還是歲舉、(西漢時稱秀才,東漢避光武帝名諱改為茂才),均須經過中央覆試。武帝時期設定太學,是中國古代第一所公辦學校,專門培養才學之士。 日南尉丞

日南尉丞

日南尉丞

日南尉丞東漢時期,為糾正察舉薦人之濫,開始注重考試,形成察舉與考試相結合的,而且考試成份日益增加。在推薦基礎上加強考試,這是漢代察舉制發展的新趨勢。薦舉為主,考試為輔,是兩漢察舉制的基本特點,也就是說你舉薦個人,還要看看他有什麼本事。漢朝早期實行徵兵制度,男子二十三歲起至五十六歲之間,服役兩年。一年保衛京師,名為正卒;另一年戍守邊郡,叫做戍卒。正卒分為兩支,一支為南軍,守衛宮城,另一支為,保衛首都其他地區。

軍事

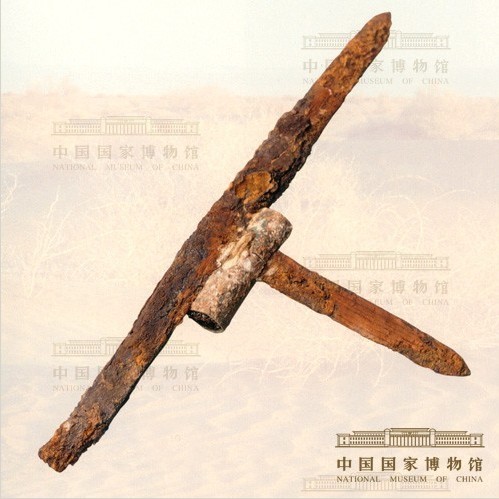

漢代鐵戟

漢代鐵戟漢代軍隊編制為、、、、、、、()、()、(但幾乎成清貴武職,偏文)、(五官、左、右、虎賁中郎將類同五校)、、、(裨將軍、偏將軍為雜號將軍之末,與兩字將軍地位有別)、四鎮、前後左右將軍、四征將軍(征東、征西、征北、征南)、、、、。

人口

秦末漢初,由於長期戰亂導致人口銳減,西漢建立時人口僅剩1300萬,經過漢初的休養生息,至漢武帝元年(前134年)全國人口約有3600萬,後期因繁重徭役導致戶口銳減,至於史書中的”戶口減半“是因民眾不堪重負逃稅導致人口登記不實以致,、相繼息兵養民,到宣帝末年(前49年)人口已達5000萬左右。元始二年(2年)西漢在籍人口達59594978人,墾田8270536頃,為兩漢之最。學者考慮到未納入統計的隱戶及外族,因此認為西漢末人口應有6300萬。

新莽末年爆發綠林起義導致人口銳減,東漢建立後人口開始恢復。光武帝二年(57年)全國有戶4279634,口21007820;漢明帝十八年(75年)全國有戶5860573,口34125021;漢章帝二年(88年)全國有戶7456784,口43356367;漢和帝元興元年(105年)全國有戶9237112,口53256229,墾田面積達7320170,為東漢之最。至永壽三年(157年)全國有戶10677960,口56476856,為官方統計的人口峰值。不過古今學者考慮到當時被豪強地主霸占或蔭庇的大批徒附、宗族、賓客、部曲、奴僕等人群以及遷居的、羌族、、百越等大多未納入戶口統計,故認為東漢人口峰值達6500萬。

東漢的人口分布又有變化。中原人口為躲避戰火向長江流域遷徙,南方人口升至全國四成。口數超過500萬的有豫、荊、揚、益四州。荊益兩州的人口都增加了一倍,揚州人口也增加了四分之一。南方人口增長的同時,北方大部分郡國人口減少。之後經過的軍閥混戰,到初僅餘2224萬~2361萬人左右,僅有東漢人口峰值的40%。

經濟

農業

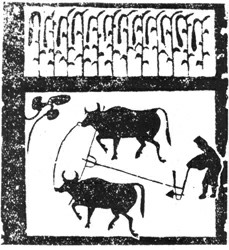

漢朝的與秦朝相同,土地私有,並可自由買賣。土地所有者須向國家耕地稅,耕地稅率為畝產的十五分之一或三十分之一。人口稅分為和。算賦是丁稅,十五至五十六歲的男女每年每人納一百二十錢(一算)。口賦是兒童稅,七至十四歲的兒童每年每人納廿錢。西漢早期奉行政策,雖然恢復了農業生產,但經濟勢力讓然略顯不足,而商人地位低下。文景時期,在晁錯的建議下,改行貴粟政策,國家存糧進一步大漲,經濟實力也因而爆棚,商人的地位也有一定幅度的提高。 漢代畫象磚“牛耕圖”

漢代畫象磚“牛耕圖”

漢代畫象磚“牛耕圖”

漢代畫象磚“牛耕圖”漢元帝時期,土地集中日益嚴重,大量破產,淪為。豪強莊園勢力日益強大。東漢後期,這一現象更甚,地主莊園勢力的膨脹,亦間接導致了三國局面的形成。漢朝時期,鐵農具的牛耕是最重要的生產工具,最重要的犁地法是二牛抬槓。一些新式法,如代田法、區田法相繼誕生。國家注重興修水利,尤以關中地區為最。著名的水渠有成國渠、、等。東漢時期,出現了和渴烏等水利工具,增加了農業生產效率。

冶鐵

西漢早期,冶鐵業分國營(中央政府)、官營(地方經營)和民營三種類型。當時著名冶鐵家有、南陽孔氏等。漢武大帝於元狩三年收冶鐵為國營,對國家財政較有利,但民間卻鮮有私人冶鐵業了。之後一直沒有改變此政策。到了東漢,冶鐵業由社會自營,加上水排的發明,冶鐵業更加發達。 東漢杜詩水排

東漢杜詩水排

東漢杜詩水排

東漢杜詩水排紡織業

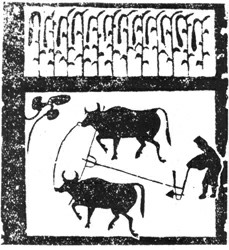

漢朝的紡織業亦有國營與民營之分,民間著名紡織業者有等。到東漢時期,蠶桑養殖在長江和嶺南等地開始推廣。

商業

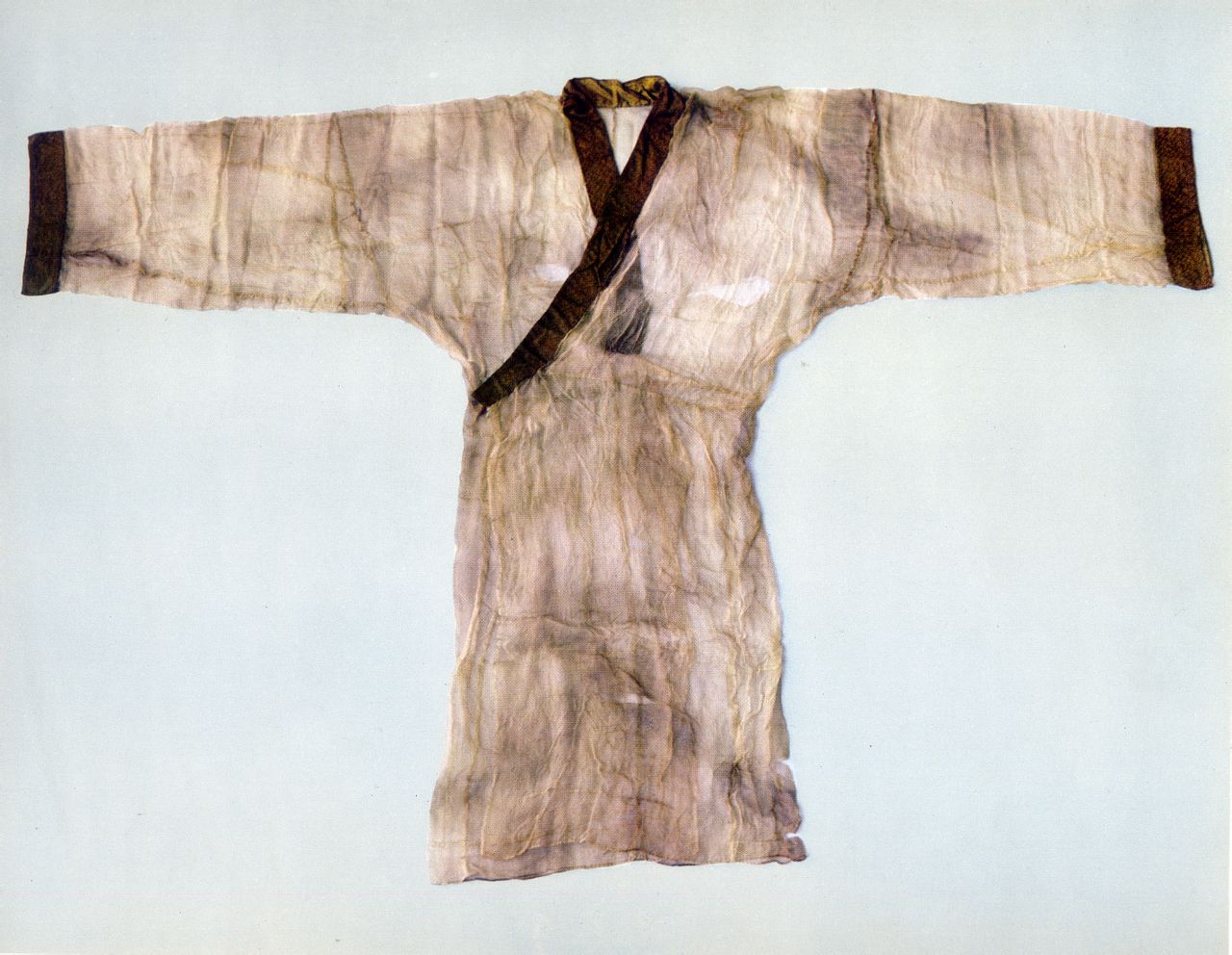

西漢早期奉行重農抑商政策,商人地位低下。文帝時期,在貴粟政策下,商人競買爵位,擴大貿易領域,促進了國家經濟的飛速發展,其地位才得以提高。西漢時期,全國已有數個商業中心,如長安、洛陽、、、吳、、、成都等。絲綢之路是當時世界最重要的商路。伴隨著商業的發展,一些經商哲學紛紛出現。到東漢時期,中原地區商道線路發達,各地貨物往來更加頻繁。 馬王堆漢墓出土的素紗襌衣

馬王堆漢墓出土的素紗襌衣

馬王堆漢墓出土的素紗襌衣

馬王堆漢墓出土的素紗襌衣文化

兩漢時期文化科學異常活躍,對外交流意義重大。漢朝進一步奠定了漢民族的民族文化,西漢所尊崇的成為當時和日後的以及東亞地區的社會主流文化。到現今,“漢人”仍為多數中國人的自稱,而逐漸被稱為“漢族”,華夏文字亦被定名為“漢字”,漢武帝廢黜百家獨尊儒術,儒學成為中國幾千年的統治思想,並且最早開始在京師長安設太學,並且開始儒學中的經學,東漢光武帝時期太學生一度多達三萬。漢明帝時期,佛教東渡首次來到中國,在洛陽建設的第一座佛教寺廟洛陽白馬寺,中國第一部漢譯佛教經典是在白馬寺譯出的四十二章經,張道陵創立道教也是影響中國的大事。

五德學說

漢朝最早使用年號,建元為第一個年號。漢初根據五德終始說,定正朔為水德,漢武帝時,又改正朔為土德,直到建立,方才採用劉向、父子的說法,認為漢屬於火德。帝光復漢室之後,正式承認這一說法,從此確立東漢正朔為火德,東漢及以後的史書如《》、《》等皆採用這種說法,因此漢代亦被稱為“”。又因漢朝皇帝姓劉而稱“”。

學術著作

漢代是中國歷史上科技與文化非常輝煌的一個時期。國家也非常重視教育和學識。東漢桓帝時,僅就號稱有3萬人。

在史學方面,的《史記》是中國第一部,也是中的第一部,為以後兩千年的編纂提供規範。全書分為十二本紀、十表、八書、三十世家、七十列傳,共一百三十篇,五十二萬六千五百字。班固所編寫的《漢書》分為十二紀、八表、十志、七十列傳。全書體例仿效《史記》,惟改“書”為“紀”,廢“世家”入“列傳”,還開創了刑法、五行、地理、天文、藝文四志和《》。 司馬遷

司馬遷

司馬遷

司馬遷《漢書》是中國歷史上第一部內容完整的。更是成為了以後歷代王朝撰寫本朝歷史的範本。而其他的史書還有《東觀漢書》、《》和《》等。很多西方學者認為,漢代的作家所開創的史學標準,直到18世紀都一直領先於世界。

宣帝時期,在中立學官的,《易》有三家,《書》有三家,《詩》有三家,《禮》有一家,《春秋》有兩家,共十二博士。東漢初年,增加到十四博士。到東漢晚期,走向發達,日益衰微。

漢政府設立,蒐集民間詩歌,即為樂府詩,後世的《》《》《》中便蒐集了不少漢代樂府詩,長篇敘事詩《》也是寫成於漢代末年。賦是一種新的文學體裁,司馬相如的《》、《》,的《》等均為千古傳頌的文學名篇。漢代時期,隸書亦漸漸取代成為主要書寫字型,而隸書的出現則奠定了現代漢字字形結構的基礎,成為古今文字的。這一時期,還出現了標點符號的雛形。

尊儒尚法

漢代在立國時用無為而治之法,文景時期,又用道家為主,並輔以儒家和為法制指導思想,不僅強調無為,還注重禮與德的作用,既承認法律的重要性,又堅持約法省簡,務在安民。而從漢武帝之後,統治者又確立儒家思想成為了正統思想,並輔之以法家思想為法制指導思想,其中心是“德主刑輔”,即先用德化,教化無效再施之以刑罰。這種剛柔相濟的治國之道,成為漢武大帝以後漢王朝法制的指導思想。

這一思想對後世歷代王朝的立法影響很大。漢宣帝曾有名言:“漢家自有制度,本以霸王道雜之。”便是這種思想的精闢闡述。由於焚書坑儒所毀壞的很多文獻書籍,通過漢代學者的不懈努力和發掘記錄得以重現,包括當中的古文尚書,也是這時候發掘整理出來的。漢武大帝採納董仲舒、等的意見“”後,經學成為學術主流。

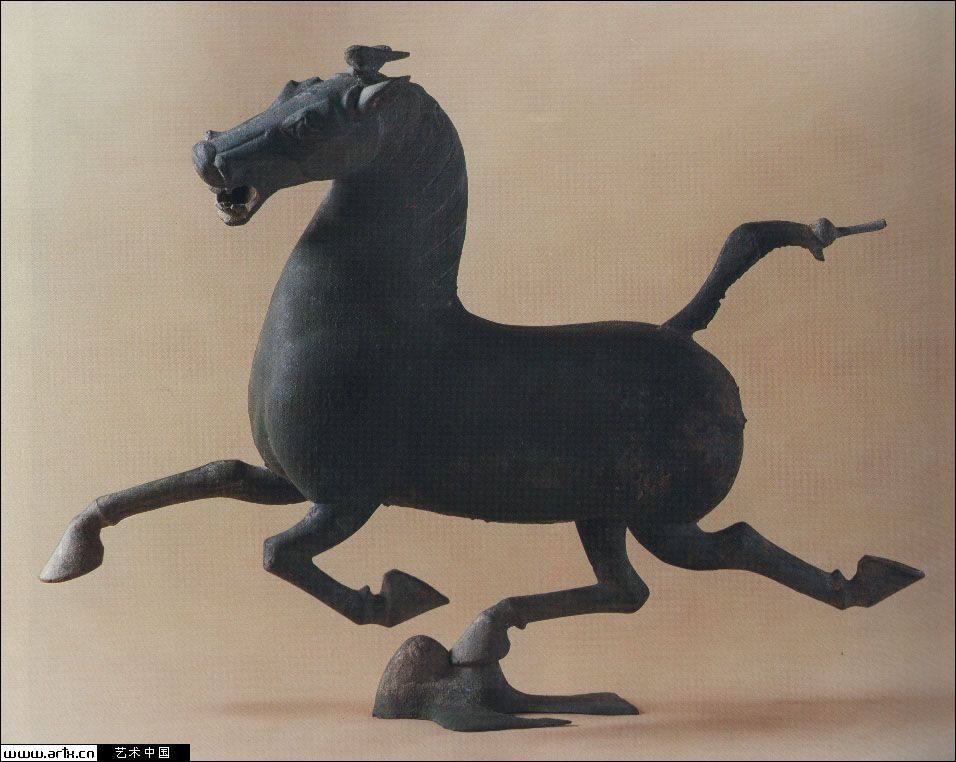

據歷史學家考證儒學獨尊之時代背景時,曾說:“儒學獨尊之原因,在客觀條件上是由於漢至武帝,六十餘年間,社會經濟已呈繁榮;帝王集權亦經樹立;學術思想自然趨於統一。蓋諸家學說皆與帝王集權衝突,如墨家主平等,道家主放任,等等,皆不利於帝王集權。儒家與民言服從,與君言仁政,正合帝王專制之治。加之,儒家學說範圍極廣,言訓詁註疏校勘典章制,甚至陰陽五行等,皆可附從,故得信仰者眾。 東漢銅飛馬

東漢銅飛馬

東漢銅飛馬

東漢銅飛馬為此,武帝乃行董仲舒之議,罷黜百家,表章六經,儒學遂取得獨尊地位。於是,五經以及用儒生,行夏時即於此時開始。博士儒學參與實際政治,已非文景時具官待閒。”

宗教發展

佛教在漢明帝時期傳入中國,是中國第一間佛寺。道教也是在東漢時期宣告形成的。東漢末年,道教分為兩大流派,一支為;另外一支為天師道,亦稱為(創五斗米道),而五斗米道內部還有一個大支派,以為教主,在長江下游地區傳播。 白馬寺

白馬寺

白馬寺

白馬寺科技

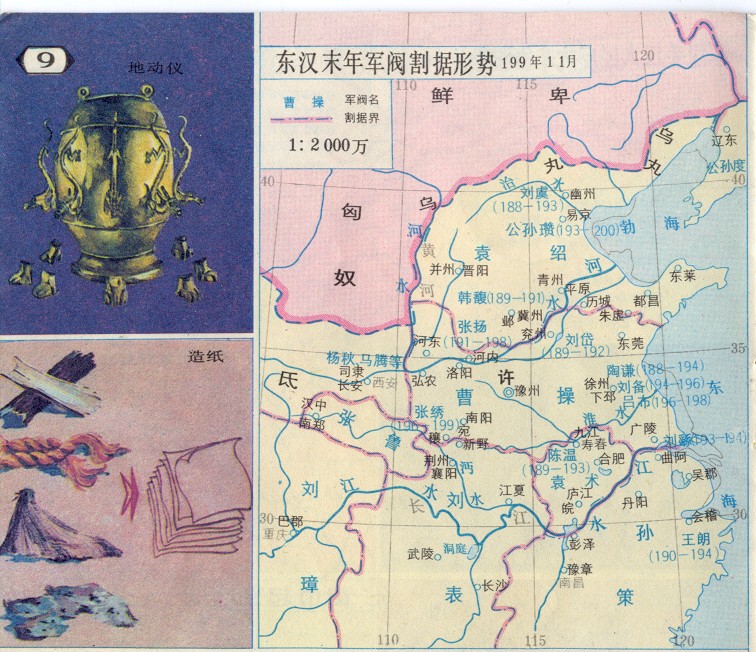

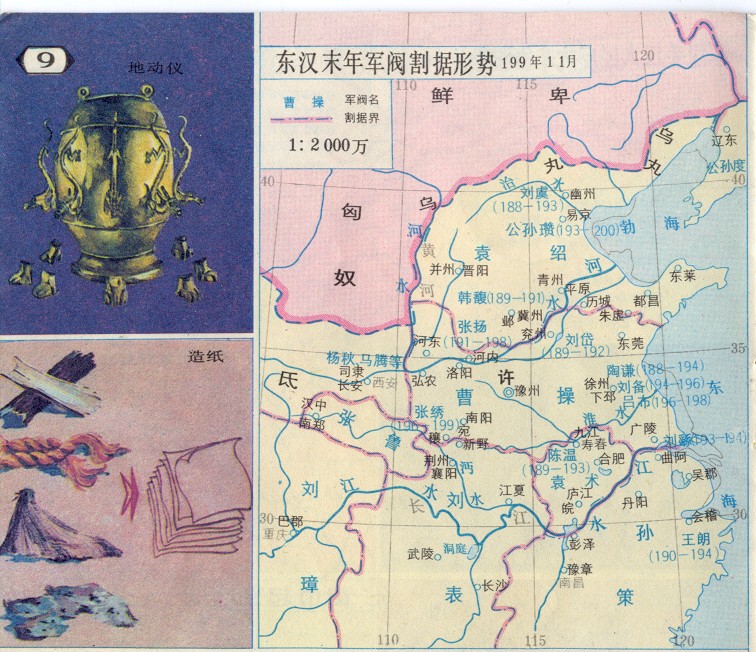

造紙術

西漢時期已經開始使用絲絮和麻造紙,是紙的遠祖,而東漢時的改進了,形成了現代意義上的紙。造紙術成為中國的之一。

天文、醫學

地動儀

地動儀東漢張衡製成了世界上第一台能夠預報地震的候風。落下閎等人制定的《》第一次將訂入曆法。

因《》而被尊為中華“”、中醫之祖。而史書記載更是世界上最早採用全身麻醉的醫生。

數學

公元前一世紀的《》及東漢初年的《》則是數學領域的傑作。其中,《九章算術》是對戰國、秦、漢創立並鞏固時期數學發展的總結,列有分數四則運算、今有術(西方稱三率法)、開平方與開立方(包括二次方程數值解法)、盈不足術(西方稱)、各種面積和、線性方程組解法、正負數運算的加減法則、勾股形解法等籌算方法,形成了一個以為中心、與古希臘數學完全不同的獨立體系。

工藝技術

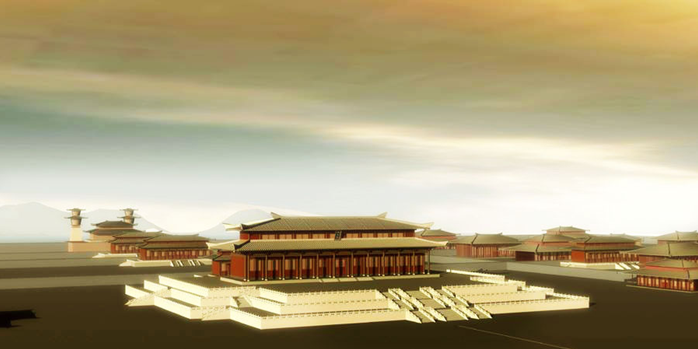

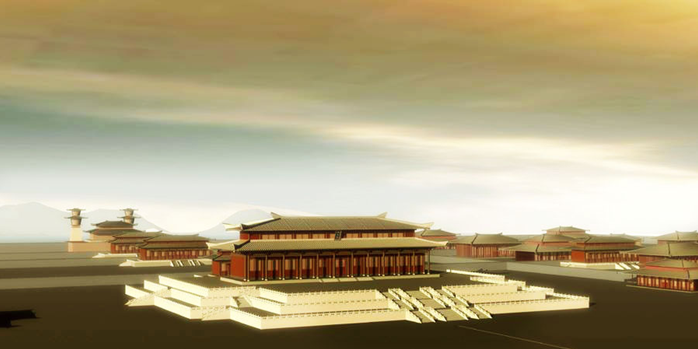

漢代也是中國最早發明瓷器燒造的時代。這個時期還發明了、、現代馬軛和的原型、漆器、用於冶金的往復式活塞風箱、出現於漢末的、水車和吊橋。造船已經採用了防水隔艙、多重桅和船尾柱舵,並且開始使用。此外,血液循環也是首先在此時發現。 東漢洛陽皇城南宮

東漢洛陽皇城南宮

東漢洛陽皇城南宮

東漢洛陽皇城南宮,中國的冶煉技術也有長足的發展和進步,鑄錢技術成熟,如、等。彩繪工藝獨特,如所出土的帛書彩繪,各種生活用品齊全,如有“漢代魔鏡”之稱的,煮鹽技術也不斷提高,兩漢出現了蒸餾酒,釀酒水平臻於完美。農業技術大幅度提高,東漢早期出現了水排等新式灌溉工具

社會

服飾

漢朝的衣服,主要的以,有袍、襜褕﹝直身的單衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。漢代因為織繡工業很發達,所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲,貧窮人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式,也有長袍,裙子的樣式也多了,最有名的是“”。

男服:禮服:漢朝的祭祀禮服,承襲了秦代的廢除“六冕”,以一種冕服為祭天地明堂之禮服的辦法。 戴帽、穿曲裾服的男子

戴帽、穿曲裾服的男子

戴帽、穿曲裾服的男子

戴帽、穿曲裾服的男子冕冠服:為最尊貴的祭祀,是天子及三公諸侯、卿大夫祭天地明堂之時穿著。

長冠服:為夫子和執事百官,用在祭宗廟及各種小祀,如、、、社稷等典禮穿者。

委貌冠服:相當於周代的冠弁服。為公卿諸候大夫行大射禮於的時候穿著。

皮弁冠服:此種冠服為大射禮時,執事者穿著,衣裳為緇麻衣,皂領袖、素裳。

朝服:自秦開始以袍作為朝服,漢代從皇帝至賤更小吏亦以袍作為,也是主要常服。亦即是深衣制的袍服,不過因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名稱。漢代的朝服,服色是隨著五時色,即春青、夏朱、秋白、冬黑。朝服均是襯以告緣領袖的中衣。

女服:廟服:相當於周代的禕衣,是女子禮服中,地位最尊貴的一種。太皇太后、皇太后之入廟服,皇后之謁廟服,其服色是皂下。

蠶服:相當於約。每年三月,皇后率領公卿諸侯夫人親蠶禮時穿著。

飲食

漢朝皇帝擁有當時全國最為完備的食物管理系統。負責皇帝日常事物的少府所屬中,與飲食活動有關的有,湯官和,它們分別“主膳食”、“主餅餌”和“主擇米”。這是一個人員龐大的官吏系統。下設有七丞,包括負責各地進獻食物的太官獻丞、管理日常飲食的大官丞和大官中丞等。太官和湯官各擁有3000人,為皇帝和後宮膳食開支一年達二萬萬錢。這筆開支相等於漢代中等水平百姓二萬戶的家產。每天開支達54.8萬錢,相當於2700多石上好的粱米,或是91000多斤好肉。漢朝禮制規定:天子“飲食之餚,必有八珍之味。”他們“甘肥飲美,殫天下之味。”

在此時期的對外傳播也加劇了。據《史記》、《漢書》等記載,西漢張騫出使西域時,就通過絲綢之路同中亞各國開展了經濟和文化的交流活動。張騫等人除了從西域引進了、胡桃、胡荽、胡麻、胡蘿蔔、石榴等物產外,也把中原的桃、李、杏、梨、姜、茶葉等物產以及飲食文化傳到了西域。今天在原西域地區的漢墓出土文物中,就有來自中原的木製筷子。中國傳統燒烤技術中有一種啖炙法,也很早通過絲綢之路傳到了中亞和西亞,最終在當地形成了人們喜歡吃的烤羊肉串。

比西北絲綢之路還要早一些的,北起西南重鎮成都,途經雲南到達中南半島緬甸和印度。這條絲綢之路在漢代同樣發揮著對外傳播飲食文化的作用。例如,東漢建武年間,漢光武帝劉秀派南征,到達交趾(今越南)一帶。當時,大批的漢朝官兵在交趾等地築城居住,將中國農曆五月初五吃粽子等食俗帶到了交趾等地。所以,至今越南和東南亞各國仍然保留著吃粽子的習俗。

同一時期,中國人曾一度在朝鮮稱王,此時中國的飲食文化對朝鮮的影響最深。朝鮮習慣使用筷子吃飯,使用的烹飪原料、朝鮮人在飯菜的搭配上,都明顯地帶有中國的特色。甚至在烹飪理論上,朝鮮也講究中國的“五味”、“五色”等說法。

養老

歷代贍養老人的做法差異很大,最好的要算漢代了。西漢初期,皇帝就頒布了養老詔令,漢代老人的“政治”待遇還體現在可以“行馳道旁道”。馳道是專為天子馳走車馬的,絕對禁止他人行走。即便是皇子,也不允許。

節日

重陽節俗始於漢朝,成於魏晉。九月九日桓景一家照辦,果然家裡人避免了血光之災。此後每到九月九日,人們就登高、飲菊花酒、佩茱萸,成為節俗。

邊疆

漢高祖至漢景帝時期的漢朝,經濟實力緩慢上升,成為世界第一大帝國,至漢武帝時期,已經成為世界上最強大的王朝,霍去病越千里大漠大敗匈奴,封狼居胥而還,最遠達到今天的俄羅斯附近,戰敗而向西狼狽逃遁。中亞和西域各大國也都聞而懼之。出西域首次開闢了著名的“絲綢之路”,降服中亞大國大宛,西域臣服,開拓了“北絕大漠、西逾蔥嶺、東越朝鮮、南至大海”的廣袤國土,奠定了現今中華的版圖。

時期,鄭吉迫使匈奴逐日王降漢,大破車世國,驅逐匈奴在西域勢力,設定西域都護府,使得西域正式納入中國版圖,降漢,北匈奴單于被斬殺於康居,發出“明犯強漢者,雖遠必誅!”的時代強音,解決了匈奴問題。到了東漢時期,在大將的打擊下,迫使北匈奴西逃至歐洲。基本徹底解決了困擾漢朝的匈奴邊境問題。之後東漢明帝遣班超出使西域,打通荒廢已久的絲綢之路。

匈奴

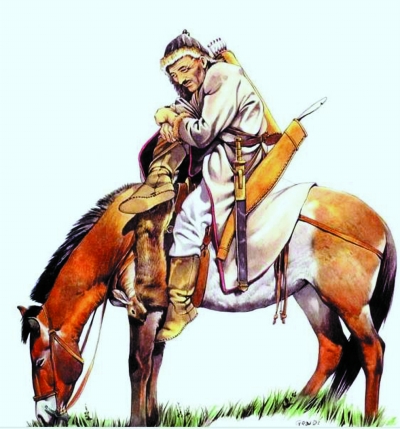

公元前三世紀,匈奴被冒頓單于統治,國力非常強大,多次侵犯邊境。公元前200年冬,劉邦親率大軍北上,匈奴軍隊佯裝後退,漢軍則迅速北進到。卻在白登被冒頓單于的四十萬精銳包圍。劉邦與漢軍被包圍七天七夜。最後劉邦賄賂匈奴閼氏才得以逃出重圍。由於長年戰亂,國家初定,經濟殘破,漢朝採取和親政策力求與匈奴暫時維持和平。 匈奴騎兵

匈奴騎兵

匈奴騎兵

匈奴騎兵到了景帝時期,漢朝一方面繼續和親,另外也在邊境進行移民,在國內則實行復馬令來增加馬匹,加強訓練並大量製造兵器,這些都是預備反抗的準備。漢武帝年間,以衛青、霍去病為首的將領對匈奴進行三次大規模戰爭。漢朝收復河套並占據河西走廊,切斷了匈奴與的關係,為漢朝與西域之間開闢通道,而匈奴則狼狽北徙,匈奴帝國從此逐漸走向衰亡,匈奴威脅基本解除。

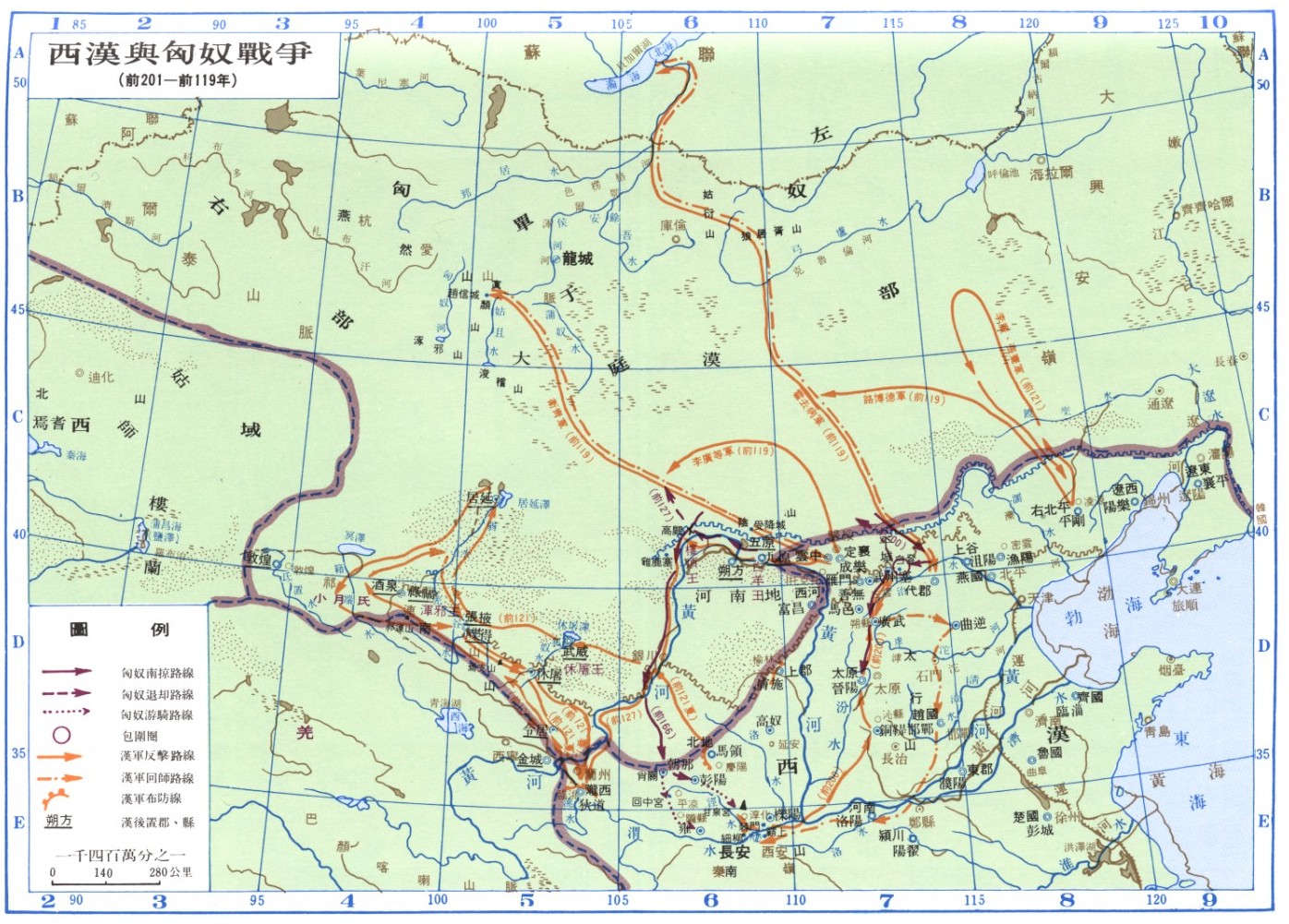

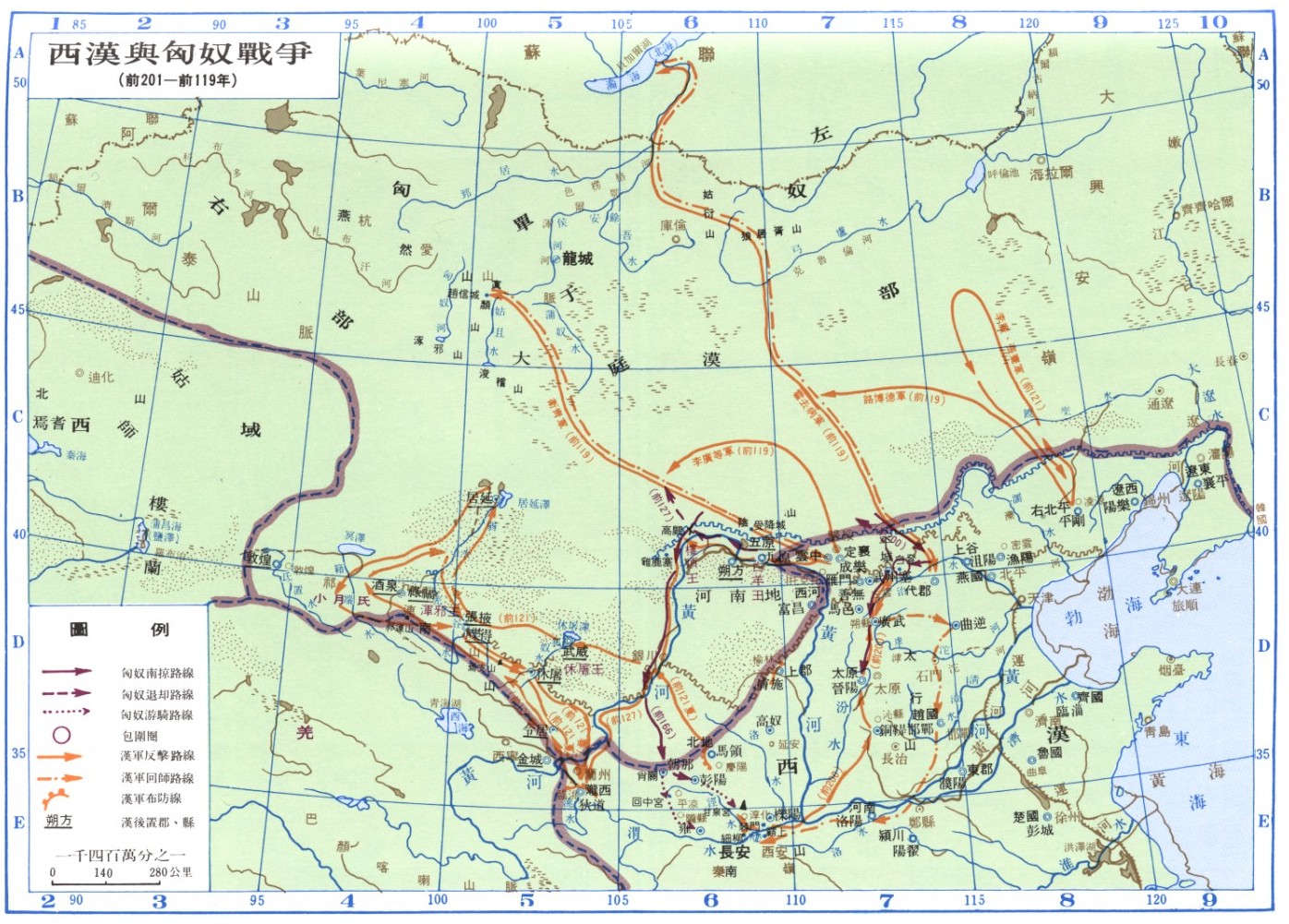

後來,在漢匈大戰中戰敗的匈奴帝國分裂,其中一部首領主動要求與漢稱臣,漢元帝以嫁與呼韓邪單于,是為,北匈奴單于被陳湯於斬殺,發出“敢犯強漢者,雖遠必誅”的時代強音。到了東漢時期,本來已經奄奄一息的匈奴由於天災和內亂又分為兩部,分別為南、北匈奴。其中立呼韓邪之孫比為單于,與漢朝關係友好。北匈奴立蒲奴為單于,在時期一度侵擾漢朝邊境,後被擊退。章和元年,北匈奴為所破,單于被殺,其中五十八部降漢。章和二年,漢車騎將軍大破,遁逃,竇憲在刻石紀功而還。此後,向西遷徙,間接改變了歐洲歷史格局。 西漢與匈奴戰爭

西漢與匈奴戰爭

西漢與匈奴戰爭

西漢與匈奴戰爭西域

西域早期指東起、西抵蔥嶺的地區,後泛指包括今新疆與以西地區。西漢前期,西域諸國皆臣屬於,到了時期,於建元三年(前138年)派出使以聯合夾擊匈奴。張騫在路上一度被匈奴扣押,並在匈奴娶妻,十餘年後逃出,經等國到,但未能取得夾擊匈奴的答覆。後來張騫東返,又被匈奴扣押。直到三年(前126年)才返回,回來時只剩他和隨從兩人,他的匈奴妻子也一併來到長安。 西域圖

西域圖

西域圖

西域圖元狩四年(前119年),第二次派張騫出使西域,約共擊匈奴。雖然張騫未能說服烏孫國王夾擊匈奴,但是張騫卻與其使節先後遊歷大宛等國,後來亦由各國使節陪同,返回長安,從此以後,漢朝與匈奴反覆在西域地區爭奪。元封六年(前105年),漢武帝以與烏孫和親。細君死後,漢又在太初四年(前101年)以續嫁。同年,漢朝大破大宛,西域南道各國都轉投漢朝。漢武帝在設,又在渠犁屯田。到漢宣帝神爵二年(前60年),又驅逐駐在西域的都尉,控制西域北道,設立西域都護,總管西域事務,還在烏孫國都赤谷一帶屯田。元帝時,又增戊己校尉,在車師前王庭屯田。西漢末年,西域分為五十五國。

時期,貶去其王號,降為侯,西域與中國關係趨緊。東漢十六年(73年)派遣入伊吾屯田駐兵,次年在烏壘重設,但好景不長,永平十八年(75年)六月,被、攻陷,繼位後罷免,並詔令吏士回國,而當時身為軍司馬選擇留在招撫諸國。永元三年(91年)任命班超為西域都護,六年(94年)七月,西域都護大破、徹底收復西域。

隨著西域局勢的逐步趨於穩定,商旅往來日益頻繁,在西漢後期形成。這也是世界歷史上最重要的商道之一。漢朝遣使者至安息、奄蔡、條支和等國,一年多則十餘批,少則五六批,攜帶金幣帛等物品,需要至少兩三年,甚至八九年才能返回。中國運往西方的物產以絲綢、鐵器和漆器為主;而良馬、駱駝、香料、葡萄、石榴、、、黃瓜、和等也源源不斷進入中國。

三越

西漢立國之始,它的南邊有三個由中原人與當地人所建立的國家,即、、南越,統稱“三越”。東甌據今浙江南部,閩越據今福建,南越據今及越南北部。這三國雖受漢高祖冊封,實際上為獨立,這種情況一直持續到漢武帝為止。

到了漢武帝時,漢朝武功強盛,三個國家的國力卻因互相攻伐而衰弱,最後在漢武帝時期先後被滅,為了防止、再發生叛亂,於是將二國的人民遷徒至長江與淮水地區,另以南越之地分置九郡,自此之後,這個地區並未發生大亂,建武十六年(40年),交趾地區發生叛亂,劉秀派遣平亂,大破叛軍於浪泊,後又在永和二年(137年)爆發象林蠻叛亂,自此建國割據日南郡象林縣。

西南夷

西漢初,今雲貴與四川西南部這一片廣大的區域尚不屬中國,盤踞當地的被漢人統稱為,它們有的進入農業社會,有的則維持遊牧生活,並且建立許多國家。漢武帝時期,令唐蒙由筰關入夜郎,見其君多同,給予豐厚的賞賜,並告知其漢朝的聲威,說服其臣屬於漢朝,願意臣屬於漢朝。元光五年(前130年),漢於夜郎及其附近之地置犍為郡;並於夜郎置夜郎縣,以多同之子為令。同年,邛、筰、冉、駹等族,也希望得到漢朝的賞賜,請求成為漢朝的臣屬,於是漢在其地置十餘縣,由都尉統之,隸屬於蜀郡。但過了幾年,西南夷屢次反叛,漢朝發動軍隊平亂,需要花費許多軍費。最後,武帝採納公孫弘的建議,放棄西南夷的經營,全力對付匈奴。已設的縣,大都廢棄。

五年(前112年),南越反叛,漢朝下令西南夷發兵幫忙徵討,西南夷不從。隔年,漢朝派、擊敗西南夷,在這些地方設立益州等郡。新設諸郡轄區中的各部族,皆因其舊俗而治理,不征賦稅。地方政府的開支,則由內地各郡分攤供給。西南夷至此納入漢朝版圖,西南夷內屬後,仍有小規模的叛亂,終西漢之世,未發生大型動亂,到東漢時期,漢朝與這些地方聯繫更加緊密。

外交

朝鮮

漢高祖時,衛滿朝鮮滅亡箕子朝鮮後,定都於王險。漢惠帝及呂后時,為漢藩臣,雙方平安無事數十。漢武帝時,傳至其孫右渠在位,對漢朝的態度傲慢,劉徹派楊仆、荀彘率軍討伐,費時一年方能平定,漢在其地設漢四郡。昭帝始元五年(前82年),漢朝將臨屯、真番二郡併入樂浪、玄菟。朝鮮半島民族多雜,半島北部除了漢人外,尚有濊貉、沃沮等族,半島南部則有辰韓、馬韓、弁韓並立,通稱三韓。

西漢末年,朝鮮半島的形勢,大致是西北部是漢樂浪郡轄區,漢四郡多為高句麗所據;新羅據東南部地,百濟據西南部地。百濟、新羅因居半島南部,與漢朝無往來,惟高句麗與漢接近,關係較密切,自建國後,一直向漢朝稱臣,後來東漢之後,高句麗時叛時降,成為漢朝的東北大患。

日本

漢代上的國家共有一百多個,漢朝統稱為。自漢武帝於朝鮮半島設漢四郡後,中國文化開始影響諸倭,諸倭通使於漢者達三十餘國,倭奴也於此時開始對漢作歲時的貢獻,納貢的地點大概在。

光武初年,遼東太守威震北方,若干外族國家聞聲朝獻。建武中元二年(57年),當時正是日本史上的時代,日本倭奴國王遣使來漢,光武帝賜有漢倭奴國王金印,金印證明倭國是漢朝屬國。該金印曾於清乾隆四十九年(1784年)在九州北部發現,是日本的國寶,但其真贗已無法確定。此時倭奴又於安帝元年(107年)和獻帝建安六年(201年)兩度來朝。到三國時代,雙方的交流更加密切。

西域

漢武帝派遣出使西域,首次開闢,使中國和中西亞各國的經濟文化交流日益頻繁。曾經到達(今上游)、(中流)、(下游)等國。張騫的副使還到達過(今阿富汗)、(今)等國。之後的漢使還到達(以北)、(今敘利亞),最遠越過,到達犁軒(今埃及),這是漢朝到達的最遠國家,亞歐諸國也派遣使者到西漢訪問和通商。永元九年(97年),派甘英出使(即)。經、等國,到大秦西界望海而還。元年(120年)撣(在今北部一帶)國王遣使朝賀並獻上與(即),幻人自詡來自海西。九年(166年),遣使造訪中國。

帝王世系

公元前202年2月劉邦稱帝,建國號漢,定都,史稱“西漢”。 | |||||

廟號 | 諡號 | 名諱 | 生卒與在位時間 | 年號 | 陵寢 |

始祖 | 大皇帝 | 前271-前197 | — | ||

太祖 | 高皇帝 | 前256-前202-前195 | — | ||

— | 孝惠皇帝 | 前211-前195-前188 | — | ||

— | — | ?-前188-前184 | — | — | |

— | — | ?-前184-前180 | — | — | |

太宗 | 孝文皇帝 | 前203-前180-前157 | — | ||

— | 孝景皇帝 | 前188-前157-前141 | — | ||

世宗 | 孝武皇帝 | 前157-前141-前87 | 建元、元光 元朔、元狩 元鼎、元封 太初、天漢 太始、征和 後元 | ||

— | 孝昭皇帝 | 前95年-前87-前74 | 始元、元鳳 元平 | ||

— | 海昏侯 | 前92-前74(7-8)-前59 | — | ||

前91-前74-前48 | 本始、地節 元康、神爵 五鳳、甘露 黃龍 | ||||

(後去廟號) | 孝元皇帝 | 前75-前48-前33 | 初元、永光 建昭、竟寧 | ||

(後去廟號) | 孝成皇帝 | 前52-前33-前7 | 建始、河平 陽朔、鴻嘉 永始、元延 綏和 | ||

— | 共皇帝 | 前?-前23年 | — | — | |

— | 孝哀皇帝 | 前25-前7-前1 | 建平、太初 元將、元壽 | ||

(後去廟號) | 孝平皇帝 | 前9-前1-5 | 元始 | ||

— | — | 5-6-8 | 居攝、初始 | — | |

公元8年12月王莽受禪,改國號為新,定都,史稱“”。 | |||||

— | — | 前46-8-23 | 始建國 天鳳、地皇 | ||

公元23年2月劉玄稱帝,復國號漢,定都,史稱“”。 | |||||

— | 淮陽武順王 | ?-23-25 | 更始 | 淮陽武順王墓 | |

公元25年6月劉秀稱帝,復國號漢,定都,史稱“”。 | |||||

世祖 | 光武皇帝 | 前6-25-57 | 建武 建武中元 | ||

顯宗 | 孝明皇帝 | 28-57-75 | 永平 | ||

肅宗 | 孝章皇帝 | 58-75-88 | 建初、元和 章和 | ||

穆宗 (後去廟號) | 孝和皇帝 | 79-88-105 | 永元、元興 | ||

— | 孝殤皇帝 | 105-106(1-8) | 延平 | ||

— | 孝德皇 | 78年-107年 | — | 甘陵 | |

恭宗 (後去廟號) | 孝安皇帝 | 94-106-125 | 永初、元初 永寧、建光 延光 | ||

— | — | ?-125(3-10) | — | — | |

敬宗 (後去廟號) | 孝順皇帝 | 115-125-144 | 永建、陽嘉 永和、漢安 建康 | ||

— | 孝沖皇帝 | 143-144-145 | 永憙 | ||

— | 孝質皇帝 | 138-145-146 | 本初 | ||

— | 孝穆皇 | ?-148 | — | 樂成陵 | |

— | 孝崇皇 | 劉翼 | ?-? | — | 博陵 |

威宗 (後去廟號) | 孝桓皇帝 | 132-146-167 | 建和、和平 元嘉、永興 永壽、延熹 永康 | ||

— | 孝元皇 | ?-? | — | 敦陵 | |

— | 孝仁皇 | ?-? | — | — | |

度宗 (後去廟號) | 孝靈皇帝 | 156-168-189 | 建寧、熹平 光和、中平 | ||

— | 弘農懷王 | 176-189(4-9)-190 | 光熹、昭寧 永漢 | 弘農懷王墓 | |

— | 181-189-220-234 | 中平、初平 建安、延康 | |||

公元220年11月曹丕受禪,改國號魏,定都洛陽,史稱“曹魏”。 | |||||

公元221年4月劉備稱帝,復國號漢,定都成都,史稱“蜀漢”。 | |||||

昭烈皇帝 | 161-221-223 | 章武 | |||

安樂思公 (謚) 孝懷皇帝 (謚) | 207-223-263-271 | 建興、延熙 景耀、炎興 | |||