基本介紹

歷史沿革,府城介紹,歷任知府,志書,

歷史沿革

明洪武二十五年(1392年)九月,置漳泉道。福建按察分司置寧武道、延汀道、漳泉道三道,泉州府屬漳泉道,漳泉道管轄泉州、、漳州。

明洪武二十九年(1396年),福建按察分司調整合併為建寧道、福寧道二道,泉州府屬福寧道, 福寧道管轄福州、、泉州、莆田、漳州。

明四十二年(1563年),重設。

據《聖祖實錄》卷三十三、乾隆《》卷二十 記載:

清九年(1670年)四月改置興泉道,領興化、泉州二府。

清康熙二十三年(1684年)從興泉道管轄下設台廈。

清康熙二十五年(1685年)以泉州府改駐廈門,是為。

清五年(1727年)起屬於興泉永道,興泉永道轄今泉州、、廈門,永春州、,道台自泉州移駐廈門。

清雍正六年即1728年台灣府改為台灣道,和都屬於福建省,

清雍正十二年(1734年),升為興泉永道,劃並延平府歸其管轄。

清光緒二十九年(1903年)廈門鼓浪嶼淪為“公共租界”。

民國元年(1912年)廢。

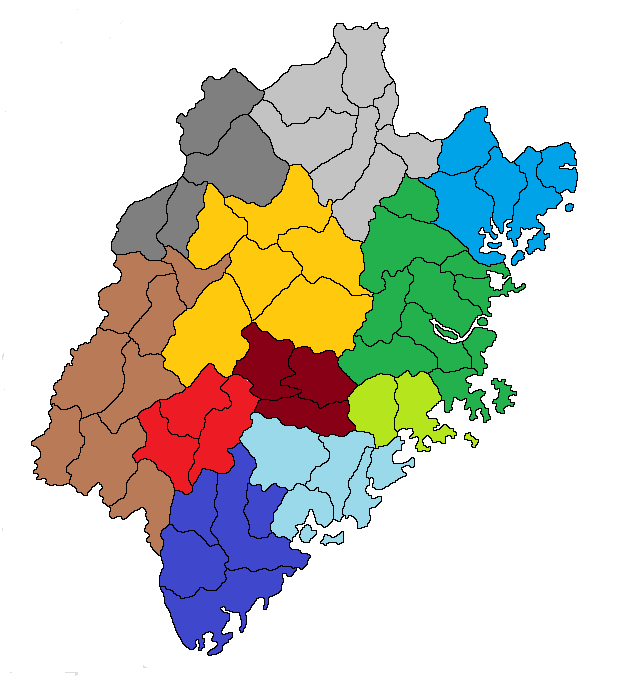

清代福建本土行政區劃,淺藍色為泉州府

清代福建本土行政區劃,淺藍色為泉州府府城介紹

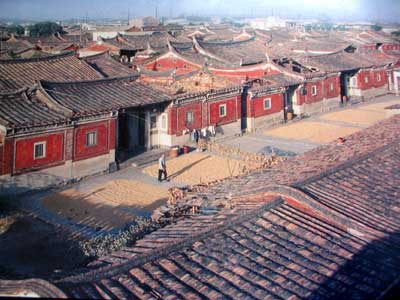

泉州府位於泉州市泮宮內。 唐末年在衙城右建有"魯司冠廟",五代改為宣聖廟,興國初(976-983)移建今址。南宋(1137)重建左學右廟,元年(1201)建欞星門,規制逐步完整。歷代屢經修葺,達十九次之多,清乾隆間大修,殿、廡、庭、池悉皆一新。1998年政府撥資重修及,續整治建築群環境。主體建築為典型的宋代重檐式結構,面闊7間,35.2米,進深5間,20.8米,空間高度約9米。木結構,以48根石柱承托,正面有浮雕盤龍6根,風格古樸,為全國現存孔廟中所罕見。殿前砌露台,須彌座嵌仰蓮,覆蓮、、、、芙蓉等輝綠岩石浮雕。台下為拜庭,兩旁垂蔭。庭外為半月形泮池,上有元至正九年(1349)建的泮橋,梁式石構,中部拱起,兩邊有石構護欄。大殿前東西側築有東廡和西廡。大成門左為金聲,右為玉振,三門聯為一體。大成殿東為和西廡。明倫堂面闊7間,36.6米;進深5間,22.8米,,堂前有,庭外築,上建石橋,直抵育英門。堂之東有寧淳熙八年(1181)建的,樓閣式全木結構,惜已毀,僅存閣頂整個屋蓋移建於百源川池亭。廟之東西兩側建有鄉賢、名宦祠15座,專祠5座,現存6座。南有井、海濱鄒魯亭、洙泗橋等勝跡。欞星門西側有北宋大觀元年(1107)建的泮宮門(亦稱聖賢門)。占地面積8000多平方米,規模為江南較大的。現今廟中陳列有整套清代的禮器、樂器、舞具,在泉州琳琅的文物中獨放異彩。1986年8月闢為。 泉州府

泉州府 泉州府

泉州府

泉州府

泉州府 泉州府

泉州府歷任知府

| 知府 | 任期 | 備註 |

|---|---|---|

洪武年間(1368~1398年) | ||

洪武年間 | ||

洪武年間 | ||

洪武年間 | ||

永樂年間(1403~1424年) | ||

方圓 | 永樂年間 | |

姚恕 | 永樂年間 | |

魏文昭 | 宣德年間(1426~1435年) | |

曾恪 | 宣德年間 | |

宣德年間 | ||

蔡錫 | 宣德年間 | |

正統年間(1436~1449年) | ||

正統年間 | ||

正統年間 | ||

熊尚初 | 正統年間 | |

胡志和 | 景泰年間(1450~1456年) | |

景泰年間 | ||

景泰年間 | ||

舒瞳 | 天順年間(1457~1464年) | |

歐陽復 | 天順年間 | |

李宗學 | 成化年間(1465~1487年) | |

成化年間 | ||

成化年間 | ||

成化年間 | ||

成化年間 | ||

毛埕 | 成化年間 | |

弘治三年(1490年) | ||

弘治五年 | ||

弘治十一年 | ||

十六年 | ||

包溥 | 正德元年(1506年) | |

正德三年 | ||

正德四年 | ||

年月無考 | ||

正德九年 | ||

向一陽 | 正德十一年 | |

葛恆 | 正德十二年 | |

高越 | 嘉靖二年(1523年) | |

嘉靖五年 | ||

嘉靖十一年 | ||

嘉靖十三年 | ||

嘉靖十九年 | ||

程秀民 | 嘉靖二十四年 | |

方堯 | 嘉靖二十七年 | 一作方克 |

嘉靖三十二年 | ||

熊汝達 | 嘉靖三十五年 | |

嘉靖四十年 | ||

周道光 | 嘉靖四十一年 | |

嘉靖四十五年 | ||

三年(1569年) | ||

汝亮 | 隆慶六年 | |

姚光泮 | 萬曆元年(1573年) | |

萬曆三年 | ||

萬曆九年 | ||

萬曆十三年 | ||

萬曆十六年 | ||

萬曆二十年 | ||

程朝京 | 萬曆二十三年 | |

萬曆二十六年 | ||

萬曆二十九年 | ||

萬曆三十二年 | ||

萬曆三十四年 | ||

陽思謙 | 萬曆三十九年 | |

萬曆四十三年 | ||

趙士許 | 萬曆四十六年 | |

天啟元年(1621年) | ||

陳敏吾 | 天啟年間(1621~1627年) | |

殷之輅 | 年代無考 | |

天啟年間 | ||

崇禎年間(1628~1644年) | ||

崇禎年間 | ||

崇禎年間 | ||

崇禎年間 | ||

崇禎年間 | ||

崇禎年間 | ||

朱朝熙 | 崇禎年間 | |

順治三年(1646年) | ||

景世英 | 順治五年 | |

高聯興 | 順治七年 | |

申偉抱 | 順治十年 | |

順治十四年 | ||

順治十六年 | ||

劉象震 | 康熙二年(1663年) | |

陳象乾 | 康熙六年 | |

王者都 | 康熙十年 | |

康熙十六年 | ||

康熙十八年 | ||

升興泉道道員 | ||

劉駿名 | 康熙二十四年 | |

康熙二十五年 | ||

康熙二十九年 | ||

許延邵 | 康熙三十三年 | |

康熙三十四年 | ||

康熙三十五年 | ||

梁允潔 | 康熙四十一年 | |

時騰蛟 | 康熙四十五年 | |

康熙四十九年 | ||

康熙五十六年 | ||

雍正二年(1724年) | ||

雍正六年 | ||

郭朝鼎 | 雍正七年 | |

雍正九年 | ||

葉祖烈 | 雍正十年 | |

高元崐 | 雍正十年 | |

呂大雲 | 雍正十一年 | |

雍正十三年 | ||

乾隆元年(1736年) | ||

乾隆二年 | ||

王廷諍 | 乾隆三年 | 乾隆五年再任 |

姜順龍 | 乾隆四年 | |

張宗純 | 乾隆八年 | |

乾隆十二年 | ||

乾隆十二年 | ||

伊靖阿 | 乾隆十二年 | |

乾隆十四年 | ||

朱禮陶 | 乾隆十四年 | |

乾隆十五年 | ||

高霔 | 乾隆十六年 | |

乾隆十九年 | ||

顧彝 | 乾隆十九年 | |

懷蔭布 | 乾隆二十一年 | 乾隆二十七年再任 |

嘉漠 | 乾隆二十六年 | |

李浚原 | 乾隆二十九年 | |

乾隆二十九年 | 乾隆三十四年再任 | |

乾隆三十年 | ||

陳之銓 | 乾隆三十一年 | |

奇龐格 | 乾隆三十三年 | |

吳鏞 | 乾隆三十五年 | |

乾隆三十六年 | ||

郭世汾 | 乾隆四十一年 | |

乾隆四十二年 | ||

張朝縉 | 乾隆四十三年 | |

朱蕪會 | 乾隆四十三年 | |

乾隆四十四年 | 乾隆五十年再任 | |

邱之棻 | 乾隆四十四年 | |

述德 | 乾隆四十五年 | |

乾隆四十七年 | ||

安汛 | 乾隆四十八年 | |

張家琰 | 乾隆四十八年 | |

鄭一桂 | 乾隆五十年 | |

乾隆五十三年 | ||

乾隆五十三年 | ||

德泰 | 乾隆五十四年 | |

乾隆五十五年 | 乾隆五十六年再任 | |

全士潮 | 乾隆五十六年 | |

乾隆五十八年 | ||

張采五 | 乾隆五十八年 | 再任 |

元克中 | 乾隆五十九年 | |

牆見羹 | 乾隆五十九年 | |

乾隆五十九年 | ||

乾隆六十年 | ||

三年(1798年) | ||

錢學彬 | 嘉慶三年 | |

彥布 | 嘉慶五年 | |

嘉慶五年 | ||

六年 | ||

嘉慶七年 | 嘉慶十二年再任 | |

房永清 | 嘉慶十一年 | |

嘉慶十二年 | ||

郭正誼 | 十五年 | |

盛安 | 嘉慶十七年 | |

富信 | 嘉慶十九年 | |

嘉慶二十年 | ||

岳山 | 二十三年 | |

誠安 | 嘉慶二十五年 | |

王楚堂 | 元年(1821年) | |

周慎苯 | 道光元年 | |

道光三年 | ||

姚觀 | 道光七年 | |

劉炳 | 道光七年十一月 | 再任 |

道光九年 | ||

劉炳 | 道光十一年四月 | 三任 |

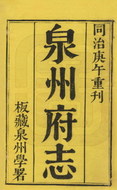

志書

《》最初於南宋(1208年-1224年)年間編撰。現存最早的一部泉州志書是明朝萬曆四十年(1612年)泉州陽思謙聘請原禮部尚書、行省所編修。

泉州府志

泉州府志