基本介紹

- 中文學名:棱齒龍科

- 拉丁學名:hypsilophodontidae

- 界:動物界

- 門:

- 綱:

- 目:鳥臀目

- 亞目:角足亞目

- 科:棱齒龍科

- 分布區域:亞洲、澳洲、歐洲、北美洲、以及南美洲

- 命名人及年代:dollo,1882

簡介,習性特徵,演化關係,古生物學,

簡介

棱齒龍科恐龍的牙齒並不全都是均一一致的,有5顆稍微彎曲的簡單的前上頜齒,10顆或11顆側扁的上頜齒,其齒冠前後加寬,兩邊有邊緣小齒;它們的下頜有大約13-14顆牙齒,前3-4顆牙齒比較簡單,呈圓錐狀,其它牙齒的齒冠內外扁,與上頜齒一樣具有邊緣小齒。這樣的牙齒形式被叫做異齒型的齒式

習性特徵

棱齒龍科上頜牙齒齒冠的頰面釉質化很強烈,有小的豎直棱;大多數下頜牙齒卻是舌面釉質較厚,而且有明顯的中棱和幾條較弱的次級棱。這些棱的存在大概正是“棱齒龍”之名的由來。這樣的牙齒磨蝕面平而傾斜,明顯地顯示了結實的耐磨性。同時,棱齒龍牙齒上具有雙磨蝕面,顯示其上下頜的運動是垂向的。此外,棱齒龍還具有一般鳥腳類的一個重要的特點,即上牙齒冠向內彎曲,而下頜牙齒齒冠向外彎曲

特瑙特龍屬是棱齒龍科中體形最大的一屬,其上下牙齒齒冠結實而寬大,具有釉質的上牙頰面有5-6條幾乎等長的棱,下頜牙齒齒冠的舌面具有釉質,有一條非常突出的初級棱,初級棱的兩邊發育有小的附屬棱。

乾龍屬也是棱齒龍科的一個代表,其上頜牙齒齒冠的頰面具有厚的釉質層,發育有明顯的初級棱,通常非對稱地分布在牙齒的表面;初級棱兩邊還發育有2-4條次級棱,次級棱指向並逐漸消失於齒冠邊緣發育的小齒中。

演化關係

棱齒龍科是自然演化支()的假設,早在90年代中後期就已逐漸淘汰。以下棱齒龍類演化樹,取自於clint a. boyd等人的2009年研究,支持了棱齒龍類的假設。這個演化樹並沒有寫入鳥臀目、、等分類單元,僅包含等原始禽龍類。傳統上的棱齒龍類的範圍,大致從、到、之間。

以下列表是根據(david norman)等人在2004年的研究。 以下屬為經常被列為棱齒龍類的有效屬:

- agilisaurus

- hexinlusaurus(過去是多齒靈龍a. multidens)

- bugenasaura(被認為是奇異龍的)

- gasparinisaura

- hypsilophodon

- koreanosaurus

- orodromeus

- othnielosaurus

- parksosaurus

- thescelosaurus

- zephyrosaurus

以下屬皆為有效屬,但未分類的屬:

- anabisetia

- atlascopcosaurus

- drinker

- 五彩灣工部龍"gongbusaurus wucaiwanensis" (="eugongbusaurus")

- fulgurotherium

- jeholosaurus

- leaellynasaura

- notohypsilophodon

- qantassaurus

- yandusaurus

- "proctor lake hypsilophodont"

數個其他屬了解不多,或是並不一定屬於本科:

- laosaurus

- nanosaurus

- othnielia(不包含伴侶化石龍)

- phyllodon

以上列表並沒有包含命名的(changchunsaurus)、(oryctodromeus)。

另一個版本與新資料

數個關於鳥臀目的研究,例如butler(2005年)、barrett等人(2005年)、等人(2006年)、以及butler等人(2007年)的研究,發現原始鳥臀目恐龍與原始恐龍有些演化關聯,但每個研究提出的演化關係都不同。這領域自從80年代晚期以來缺乏研究;加上數個種被重新分類為非恐龍,例如、,都造成分類上的困難。

david j. varricchio等人在2007年的研究發現新屬,與發現於的、,形成一個演化支。在2009年,clint a. boyd等人也發現相同的結果,他們同時發現,、兩者的親緣關係相當接近;而這些北美洲的棱齒龍類,共同形成一個演化支。

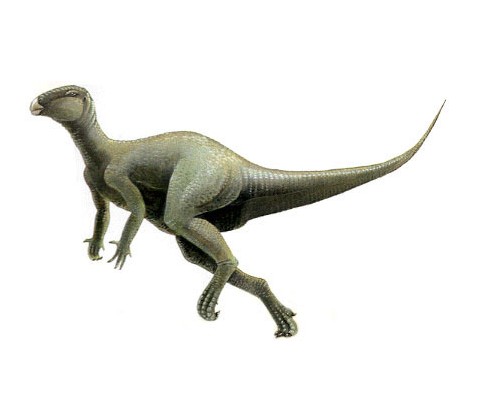

古生物學

棱齒龍類是體型小(身長1到2米)、二足、善於奔跑的恐龍。經常非正式被比喻為。然而,有證據顯示至少某些棱齒龍類在洞穴里照顧它們的未成年體。除了以外,一個發現於澳洲的化石,可能也屬於穴居的棱齒龍類,但是生存年代較早。