板塊(plate)是所提出來的概念。板塊構造學說認為,並非整體一塊,而是分裂成許多塊,這些大塊岩石稱為板塊。板塊之中還有次一級的。板塊在不停的運動之中,並在不同性質的構造部位產生各種機理的岩漿活動、成礦作用、等等。正因為板塊運動與上述地質現象的對應性,板塊構造學說可用以解釋世界火山和地震帶的形成、礦產的分布和各的形成等。

基本介紹

- 中文名:板塊

- 外文名:plate

- 漢語拼音:bǎn kuài

- 別稱:板塊構造假說、板塊構造學說

板塊構造論,詳細情況,分布,板塊運動,運動方式,運動停止後果,板塊邊界,離散型,匯聚型,轉換型,構造學說,主要板塊,歐亞板塊,非洲板塊,印澳板塊,太平洋板塊,納斯卡板塊,北美板塊,南美板塊,南極板塊,

板塊構造論

(又稱、或)是為了解釋現象而發展出的一種地質學理論。該理論認為,地球的是由板塊拼合而成;全球分為六大板塊(1968年法國勒皮雄劃分),海洋和的位置是不斷變化的。根據這種理論,地球內部構造的最外層分為兩部分:外層的岩石圈和內層的。這種理論基於兩種獨立的結果:和大陸漂移。

詳細情況

分布

板塊

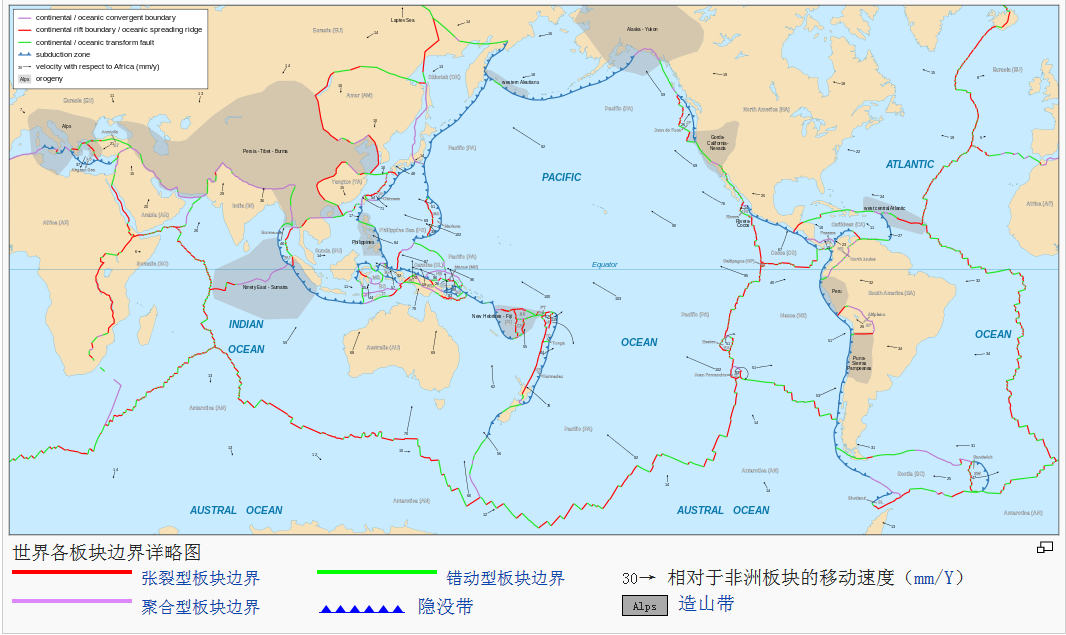

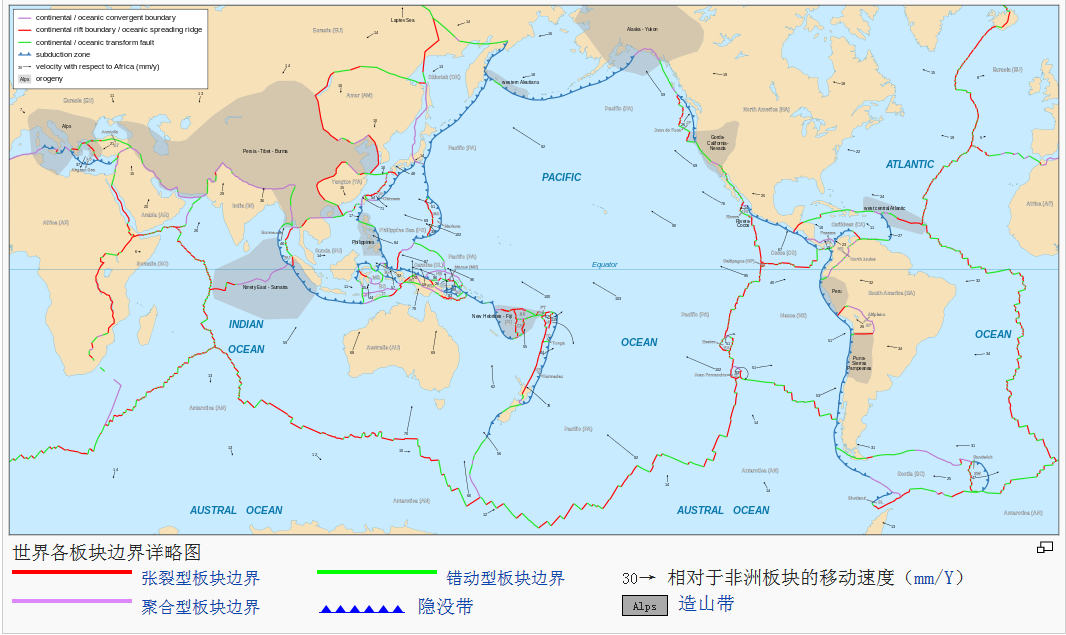

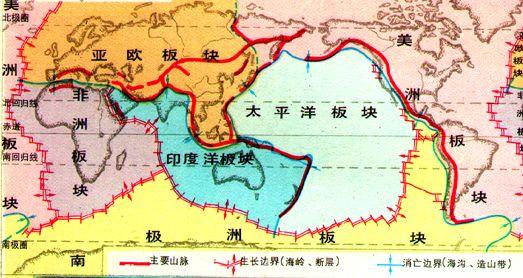

板塊1968年法國的勒皮雄根據各方面的資料,首先將全球分為,即、、、、和。

環太平洋的板塊活動最為活躍,故此地震作用和火山作用也最為頻密。

板塊實際上就是岩石圈,包含了地殼以及一小部分的上部地函()。因此板塊沒有“”與“”的分法,只有依其成分組成命名為“大陸性的板塊”與“海洋性的板塊”.

板塊運動

堅硬的地殼並不是“鐵板一塊”,位於地表以下70-100公里厚的也不像蛋殼那樣完整。無論是在大洋底下或大陸底下的岩層,原來都是由一塊塊大板塊構成的。在這些大板塊之間不是的裂口,就是幾千米深的海溝或者是巨大的斷層。

全球所有板塊都在移動,通常指一板塊相對於另一板塊的相對運動。即符合歐勒定律,就是板塊作為統計均勻的剛體在(即地球地面)繞一個極點發生轉動(見),其運動軌跡為小圓。認為岩石圈與在物性上有明顯的差別。軟流圈相當於中的,該層圈中波速降低、介質品質因素亦明顯降低,但卻顯著升高。這些都表明軟流圈物質可能較熱、較軟、較輕,具有一定的塑性,是上覆發生水平方向上的大規模運動的基本前提。

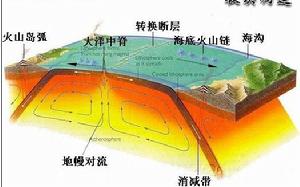

引起的機制是未解決的難題。一般認為板塊運動的驅動力來自地球內部,可能是中的物質對流。新生的洋殼不斷離開向兩側擴張,在海溝處大部分洋殼變冷而緻密,沿板塊於地幔之中。

隨著的運動,各個板塊也會發生相應的水平運動。據地質學家估計,大板塊每年可以移動1-6厘米距離。

這個速度雖然很小,但經過億萬年後,地球的海陸面貌就會發生巨大的變化:當兩個板塊逐漸分離時,在分離處即可出現新的凹地和海洋;大西洋和就是在兩塊大板塊發生分離時形成的。當兩個大板塊相互靠攏並發生碰撞時,就會在碰撞合攏的地方擠壓出高大險峻的山脈。位於我國西南邊疆的,就是三千多萬年前由南面的和北面的發生碰撞擠壓而形成的。有時還會出現另一種情況:當兩個堅硬的板塊發生碰撞時,接觸部分的還沒來得及發生彎曲變形,其中有一個板塊已經深深地插入另一個板塊的底部。由於碰撞的力量很大,插入部位很深,以至把原來板塊上的老岩層一直帶到高溫中,最後被熔化了。而在板塊向地殼深處插入的部位,即形成了很深的海溝。西太平洋海底的一些大海溝就是這樣形成的。

根據板塊學說,大洋也有生有滅,它可以從無到有,從小到大;也可以從大到小,在時,地球上存在一塊。以後經過分合過程,到中生代早期,泛大陸再次分裂為南北兩大古陸,北為,南為岡瓦那古陸。到三迭紀末,這兩個古陸進一步分離、漂移,相距越來越遠,其間由最初一個狹窄的海峽,逐漸發展成現代的印度洋、大西洋等巨大的海洋。到新生代,由於印度已北漂到的南緣,兩者發生碰撞,青藏高原隆起,造成宏大的喜馬拉雅山系,東部完全消失;南、北美洲在向西漂移過程中,它們的前緣受到太平洋地殼的擠壓,隆起為科迪勒拉—,同時兩個美洲在處復又相接;脫離南極洲。

什麼力量驅使板塊進行運動呢?

按照的海底擴張說來解釋,認為是上升的地方,物質不斷從這裡湧出,冷卻固結成新的,以後湧出的熱流又把先前形成的大洋殼向外推移,自中脊向兩旁每年以0.5~5厘米的速度擴展,不斷為大洋殼增添新的條帶。因此,的年齡是離中脊愈遠而愈古老。當移動的大洋殼遇到大陸殼時,就俯衝鑽入地幔之中,在俯衝地帶,由於拖曳作用形成。大洋殼被擠壓彎曲超過一定限度就會發生一次斷裂,產生一次地震,最後大洋殼被擠到700公里以下,為處於高溫溶融狀態的地幔物質所吸收同化。向上仰沖的大陸殼邊緣,被擠壓隆起成或山脈,它們一般與海溝伴生,是由大洋中脊處誕生,到海溝島弧帶消失,這樣不斷更新,大約2~3億年就全部更新一次。因此,海底岩石都很年輕,一般不超過二億年,平均厚約5~6公里,主要由一類物質組成。而大陸殼已發現有37億年以前的岩石,平均厚約35公里,最厚可達70公里以上。除外,主要由物質組成。物質的對流上升也在大陸深處進行著,在上升流湧出的地方,大陸殼將發生破裂。如長達6,000多公里的,就是地幔物質對流促使非洲大陸開始張裂的表現。

運動方式

板塊在之上運動,由柱產生驅動力而運動。板塊之間有三種相對運動方式:聚合、張裂與保守()三種方式,所以板塊之邊界可分為張裂型和聚合型板塊邊界和錯動型板塊邊界三種類型。聚合型板塊邊界是板塊相互擠壓的地區,在地貌上表現為、、褶皺山脈等。張裂型板塊邊界是板塊相互拉張的地區,在地貌上表現為、等。錯動型板塊邊界(保守性板塊邊界)是兩個板塊互相摩擦的地區,發育,其運動方式類似地表的走向滑移斷層,面積無改變而稱之為保守性。 德國學者a·l·魏格納提出了大陸漂移說

德國學者a·l·魏格納提出了大陸漂移說

德國學者a·l·魏格納提出了大陸漂移說

德國學者a·l·魏格納提出了大陸漂移說運動停止後果

地球的大陸一直在以肉眼觀察不到的速度緩慢移動,運動的動力來源就是地球內部的。在地下的緩慢移動,帶動了地表處的岩石也一起運動,每年移動的速度只有幾厘米,但是經過幾百萬年、幾千萬年的運動,就會使大陸漂移到數千千米的遠方。這就是學說所描述的板塊運動過程。

板塊運動對地球的影響是深刻的,它改變了整個地球的地形,讓一些地方高聳入雲,讓另一些地方深不見底。板塊運動還導致了地球物質的循環。例如,植物消耗大氣中的二氧化碳,利用光合作用產生氧氣,動物以植物為食。二氧化碳還加強了的,把地球變成了一個溫暖的行星。其實,大氣中所含的二氧化碳或者溶解在海水中,或者以碳酸鈣的形式固定在地球的岩石中。岩石受到雨水的沖刷後,一部分物質進入海洋,沉積在海底。這部分沉積岩會隨著,在海溝位置插入地球內部,最終再通過,變成氣體返回到大氣中。除了二氧化碳外,地球上還有一些物質以這種方式在地球的表面和內部之間循環。

但是,假如板塊運動停止了,地球會變成什麼樣呢?沒有了板塊運動,地球上的火山活動、地震以及造山運動幾乎不會發生。這樣,地球原本凹凸不平的地形會因為上億年的風吹雨打,將變成沒有任何起伏的大平原。地球表面環境的雷同使生物界發生根本性的變化,不會有高山物種存在,也不會有繁衍,只有平原上的生物,以及一些適應淺水環境的生物生活在地球上。不論在地球的什麼地方,物種都是千篇一律的組合。多樣性的喪失令生物界變得很乏味。

地球上的氣候也將發生根本性地改變。沒有氣體二氧化碳通過火山口噴出,大氣中的二氧化碳依然會以碳酸鈣的形式固化,導致溫室效應減弱,地球變得越來越寒冷。

還有更危險的事情發生。也將不再存在。這樣,原本被地球磁場禁止的將穿透大氣層,到達地球表面,引起生物界的災難,導致。當然,也許會有生物在宇宙射線的照射下頑強地活了下來,成為更具生命力的物種。

是否可能會停止呢?地球內部的熱量主要來自兩個方面,一個是地球形成時的殘餘熱量,另一個是地球內部衰變的熱量。地核的熱量緩慢地向外傳導,穿過和地殼,地核正在慢慢冷卻,只是這個過程比較漫長。地球內部的元素來自它形成時積聚的塵埃元素,因此元素的量也是有限的。當放射性元素消耗殆盡的時候,這個地下熱源就沒有了。

因此,隨著地核的逐漸冷卻,以及放射性元素全部衰變掉後,地球的內部將逐漸冷卻,驅動地幔產生對流的熱源將不再存在,那么也就停止了。沒有了地幔對流,地表的板塊缺少動力來源,也就停止了運動。如果數據顯示,在地球壽終正寢之前就將停止,也許人類要考慮提前搬家到其他星球了。

板塊邊界

是兩個板塊之間的接觸帶。板塊邊界是構造活動帶,可分為3類。①離散型邊界,又稱,兩個相互分離的板塊之間的邊界。見於或,以、火山活動、高熱流和引張作用為特徵。洋中脊軸部是的中心,由於,物質在此上涌,兩側板塊分離拉開。上涌的物質形成新的洋底,添加到兩側板塊的後緣上(見)。②匯聚型邊界,又稱,兩個相互匯聚、消亡的板塊之間的邊界。相當于海溝或。可分為兩個亞類:在處俯衝於另一板塊之下,稱為俯衝邊界,現代俯衝邊界主要分布在太平洋(見);大洋板塊俯衝殆盡,兩側大陸相遇匯合開始碰撞稱為碰撞邊界,南緣的-喜馬拉雅帶是典型的帶的實例(見)。③守恆型邊界,兩個相互剪下滑動的板塊之間的邊界。相當於。地震、、、構造活動等主要發生在。板塊邊界的研究是的重要內容之一。 六大板塊

六大板塊

六大板塊

六大板塊板塊邊界為不穩定地帶,地震幾乎全部分布在板塊的邊界上,火山也特別多在邊界附近,其它如張裂、上升、熱流增高、大規模的水平錯動等,也多發生在邊界線上,地殼俯衝更是碰撞邊界劃分的重要標誌之一;可見板塊邊界是地殼的極不穩定地帶

離散型

除非洲和北美西部的幾個之外,現存的所有離散型邊界幾乎全被海水淹沒,使得我們難以觀察這些區域的特徵。板塊沿著離散並相背運動,高溫的物質從地幔深部上涌充填留下的空隙,部分物質噴發到地表形成玄武岩,從而板塊的後緣出現新生的。地形較高,因為組成它的物質溫度較高,而密度較低,所以峰部的熱流比洋脊兩側老洋殼的熱流高6倍。當古板塊破裂並漂移時,新板塊也同時形成,例如被認為是沿初期離散型形成的,以裂谷及火山活動為特點,進一步發展成為裂谷,幾乎使完全從非洲分離出去。離散型邊界以拉張作用為特徵,產生斷裂,部分熔融產生的玄武質沿著這些裂隙侵入或噴出。這些岩漿冷卻之後成為板塊的一部分,地表面積的一半以上是由沿離散型邊界的產生的。 大西洋地區板塊的運動

大西洋地區板塊的運動 板塊碰撞示意圖

板塊碰撞示意圖

大西洋地區板塊的運動

大西洋地區板塊的運動 板塊碰撞示意圖

板塊碰撞示意圖匯聚型

匯聚型邊界兩側的板塊相向運動,是一個地質作用複雜的地區,它以和為特徵,又可以分成兩種基本類型:和碰撞型邊界。俯衝型邊界有一側的板塊俯衝到軟流圈,並受熱熔融並最終成為的一部分,由於陸殼物質的密度較小,洋殼的密度較大,發生俯衝的板塊通常是大洋板塊,通常會形成海溝、、的,稱為溝—弧—盆體系;碰撞型邊界兩側通常都是,二者不會發生俯衝而進入地幔,最終發生地殼的變形縮短並“焊接”在一起,在板塊的結合處形成一系列的山脈。

轉換型

轉換型邊界位於相鄰板塊相互錯動的地方,沿發育,在邊界處既沒有物質的增生,也沒有物質的消減。轉換型邊界的地震影響如圖所示,它們分隔了大洋洋脊。斷裂兩邊出現的地質體年齡略有差別。值得注意的是在斷裂帶附近,地殼減薄。轉換斷層以不同的形式將匯聚板塊和離散型連線起來。在被錯斷的各段處,轉換斷層將兩個離散型板塊邊界連線起來,也可以將山脊與海溝或海溝與海溝連線起來。但不管轉換斷層以何種方式連線其它板塊邊界,轉換型邊界都與板塊相對運動的方向平行。 板塊

板塊

板塊

板塊構造學說

要點

是1968年法國地質學家勒皮雄與麥肯齊、摩根等人提出的一種新的,它是的具體引伸。

,又叫全球大地構造。所謂板塊指的是,包括整個地殼和以下的頂部,也就是說地殼和以上的頂部。理論認為,不論大陸殼或大洋殼都曾發生並還在繼續發生大規模。但這種水平運動並不象大陸漂移說所構想的,發生在和之間,而是岩石圈板塊整個地幔上像傳送帶那樣移動著,大陸只是傳送帶上的“乘客”。

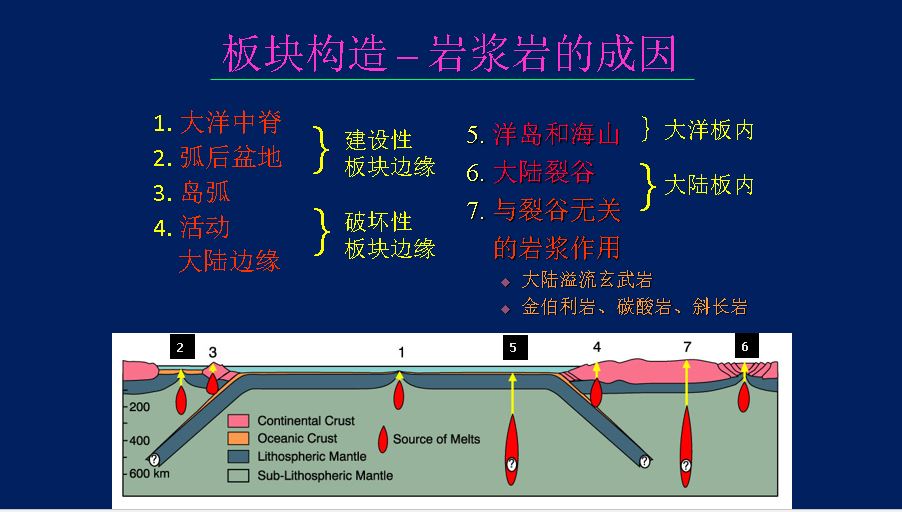

板塊構造與岩漿岩的成因

主要板塊

勒皮雄在1968年將全球地殼劃分為;、、、、(包括澳洲)和南極板塊。其中除太平洋板塊幾乎全為海洋外,其餘五個板塊既包括大陸又包括海洋。細分全球有八個主要板塊:

歐亞板塊

-北大西洋東半部、歐洲及亞洲 (俄羅斯東北部、日本北部和印度除外)。

非洲板塊

-非洲、南大西洋東半部及印度洋西側。

印澳板塊

-印度、澳洲、紐西蘭及大部分的印度洋。

太平洋板塊

-大部分的太平洋 (包含美國南海岸地區)。

納斯卡板塊

-緊臨南美洲的太平洋東側。

北美板塊

北美板塊-北美洲、亞洲東北部、北大西洋西半部及。

南美板塊

-南美洲與南大西洋西半部。

南極板塊

南極板塊-南極洲與南大洋。

此外還有至少二十個小板塊,如、科克斯板塊及等。在的地震發生異常頻繁,將震央—點出即可明顯看出板塊的邊界何在。

板塊之間的邊界是或、、和。這裡提到的海嶺,一般指大洋底的山嶺。在大西洋和印度洋中間有海嶺,另名為中脊,由兩條平行脊峰和中間峽谷構成。太平洋也有地震性的海嶺,但不在大洋中間,而偏在東邊,它不甚崎嶇,沒有被中間峽谷分開的兩排脊峰,一般叫它為。海嶺實際上是海底分裂產生新地殼的地帶。轉換斷層,是大洋中脊被許多切成小段,它不是一種簡單的,而是一面向兩側分裂,一面發生水平錯動,是屬於另一種性質的,威爾遜稱之為。兩大板塊相撞,接觸地帶擠壓變形,構成褶皺山脈,使原來分離的兩塊大陸縫合起來,叫。一般說來,在板塊內部,地殼相對比較穩定,而板塊與板塊交界處,則是地殼比較活動的地帶,這裡火山、地震活動以及斷裂、擠壓褶皺、上升、地殼俯衝等頻繁發生。 板塊運動

板塊運動

板塊運動

板塊運動