東正教,國際通稱“正教會”(英語:orthodox church)或“”(英語:eastern orthodox church),官名“正統大公教會“(希臘語:ορθόδοξη καθολική εκκλησία,俄語:православная католическая церковь,英語:orthodox catholic church),與、並稱為,是基於並強調自身正統性的教會。

東正教源自的信仰根源,因東部一脈相承的、的聞名。公元1世紀,希臘裔基督徒的、、()、、之五城聯邦原型誕生。4世紀,成為的首都。5世紀,因單性論被開除的近東邊緣教會形成。

11世紀,形成。15世紀,因敗亡。與為首的體系確立。截至2014年,全球東正教徒近四億;包括共融的二億五千萬不同宗派信徒。原蘇聯共和國的正教會多由俄羅斯正教會的治理,有信徒一億六千萬人,也是後的基督徒第二大單一政治及文化族群。在中國暫歸入,無獨立宗教地位。

基本介紹

- 中文名:正教會

- 外文名:ορθόδοξη εκκλησία(希臘文),православная церковь(俄文),orthodox church(英文)

- 別名:東正教會,正統教會,正而公教會

- 創始人物:

- 創始地點:,

- 創始時間:1世紀30年代

- 首座宗徒:,

- 推崇宗徒:

- 宗教主張:,,

- 宗教基礎:,聖傳

- 涉及領域:,,,,等

- 信仰人口:3.05~3.85億(中國約5萬)

- 主要分布:

- 主要教堂:,

- 朝聖地:復活大堂()

- 首任領袖:

- 所屬:之一

形成背景,正統宗教,普世牧區,泛東方派,非普世派,歷史沿革,希臘教會,正統教會,國家教會,新羅馬教會,拜占庭教會,斯拉夫教會,普世教會,神學理論,教義,教禮,教條,分歧,組織架構,行政區劃,行政人員,神職人員,基層人員,宗教影響,政治,民族,世俗,宗教文化,信仰生活,聖像藝術,建築藝術,節日彌撒,標誌象徵,在華傳播,

形成背景

正統宗教

東正教,原意基督教的正統派,“”是基督信仰誕生的地理方向,及東正教所代表的與體系。“”在英語寫作“orthodox[ˈɔːθədɒks]”,源自希臘語的“ορθόδοξος(orthódoksos)”,由‘ρθός’(延續的)與“δόξα”(理念)兩部分組成。在及問題上,意指“充分的”、“完全的”,且“沒有遺漏的”。屬於基督教從來就有的一種意識形態。 羅馬帝國“雙頭鷹”國旗與教旗

羅馬帝國“雙頭鷹”國旗與教旗

羅馬帝國“雙頭鷹”國旗與教旗

羅馬帝國“雙頭鷹”國旗與教旗東正教的實體通稱正教會(東正教會),全稱正統天主教會。象徵1世紀到11世紀的基督教會及整體風格,融合了、、、(君士坦丁堡)、羅馬五大原始的教會。隨著基督教在的合法與國教化,成為帝國的“新羅馬”首都教會,以及整個基督教的首都教會。羅馬帝國衰落和解體後,依獨立政權組建的獨立教會概念誕生。

普世牧區

| 政派 | 宗派 |

|---|---|

希臘正教 | 宗徒[安德烈],新羅馬首都的及大公的,君士坦丁堡普世牧首管區(ecumenical patriarchate of constantinople),下轄自治的芬蘭、,獨立的、、、及、義大利及、、澳大利亞、、駐俄羅斯西歐樞機處。 |

宗徒聖瑪爾古[馬可]統緒,至聖至褔的與巨城、、五城聯邦、、埃及全境與全的、眾之神父、眾主教之主教、眾之牧者、第十三使徒的繼承者及大公的,亞歷山大港希臘正教牧首管區。 | |

宗徒[彼得]統緒,及全東方國家的宗主教,安條克希臘正教牧首管區,下轄獨立的北美。 | |

宗徒[雅各]統緒,聖城及全與、、境外、的與聖地的宗主教,耶路撒冷希臘正教牧首管區,下轄自治的。 | |

宗徒聖伯多祿統緒,全西方人的宗主教。不在管區範圍。詳見“天主教”。 | |

宗徒聖巴拿巴統緒,新查士丁尼城及全的大主教,賽普勒斯教會管區,建立。 | |

宗徒[保羅]統緒,及全希臘的大主教,希臘教會管區。 | |

宗徒聖保祿統緒,及全的大主教,阿爾巴尼亞正教會管區。 | |

宗徒聖安德肋統緒,的大主教、溫洛-的及全的宗主教,羅馬尼亞正教會管區,下轄獨立的。 | |

正教會(slavonic orthodox church),基於古羅斯國及發展而來。 斯拉夫正教 | 宗徒[安德肋]統緒,及全俄羅斯的宗主教,莫斯科牧首管區,下轄自治的日本、中國,獨立的、、、、東美洲及、。 |

宗徒聖薩夫[saint sava]統緒,的大主教、與卡爾洛夫奇的都主教、的宗主教,塞爾維亞正教會管區,下轄自治的奧赫里德。 | |

宗徒聖安德魯統緒,的都主教及全的宗主教,保加利亞正教會管區 | |

宗徒聖安德魯及聖尼諾[saint nino]統緒,全的至公宗主教、姆茨赫塔-的大主教與及匹斯達的都主教,喬治亞正教會管區。 | |

宗徒聖西里爾與美多德[saints cyril and methodius]統緒,及全波蘭的都主教,波蘭正教會管區。 | |

宗徒聖西里爾與美多德統緒,[]的大主教、全及的都主教,捷克斯洛伐克正教會管區。 |

泛東方派

| 政派 | 宗派 |

|---|---|

亞述正教會(assyrian orthodoxchurch),的國家教會。宗徒聖伯多祿統續。第三次大公會議借瑪利亞“生神女”稱號脫離羅馬帝國及普世牧區。詳見“”(聶斯脫利派)。 | 東方至聖宗徒至公亞述教會[東亞述天主教],簡稱東亞述教會。宗徒聖亞該以[saint aggai]統續,巴比倫人[東亞述]至公的宗主教,塞琉西及泰西封牧首管區,32.3萬人。世基聯成員。 |

古東方至聖宗徒至公亞述教會[古亞述天主教],,10萬人。1964年脫離亞述教會。 | |

東方人派正教會。基督教在羅馬帝國國教化以後,在第四次大公會議借單性論脫離帝國對信仰影響的亞歷山大牧區、安條克牧區為主體組成。參見“”。 東方人正教 | 亞美尼亞宗徒教會,亞美尼亞王國的國家教會,宗徒聖巴爾多祿茂與聖達陡統續,全亞美尼亞人至公管區。802萬人。1930年批准基利家聖座獨立,128萬人。 |

高加索阿爾巴尼亞正教會,高加索阿爾巴尼亞王國的國家教會。5世紀取得亞美尼亞正教獨立認可。1828或1836年遭俄羅斯政府及教會滅教。 | |

亞歷山大港科普特正教牧首管區(coptic orthodox patriarchate of alexandria),宗徒聖瑪爾谷統續。埃及科普特人1200萬。1959年和1996年,批准衣索比亞正教會與厄利垂亞正教會獨立自治,兩者組成聯合教會(tewahedo church),3895萬與200萬。 | |

安條克與全東方敘利亞正教牧首管區(syriac orthodox patriarchate of antioch and all the east),宗徒聖伯多祿統續。143萬人。下轄宗徒聖多默統續的印度正教會,200萬。 | |

自治派共融教會(autonomous churches in communion),隸屬於以上某個獨立派共融教會(autocephalous churches in communion)。獨立派共融教會全部加入世基聯。 | |

非共融派教會(churches not in communion),主要包括:馬拉巴爾派、馬爾多默派、凱爾特派、美洲安條克派。 |

非普世派

| 政派 | 宗派 |

|---|---|

非普世牧首管區[non-universally recognized churches],因反對普世牧首、未獲普世牧首認證,或被普世牧首開除教籍,不能共融的教會。關於承認,去“正統”字號,但保持東正教文化特色的宗教,詳見。 | 舊曆正教徒(old calendarists) ,強調遵守原版儒略曆、抵制修正儒略曆的教會統稱。 |

舊禮正教徒(old believers),17世紀抗議尼康改革俄羅斯禮拜儀式的教會統稱。 | |

泛獨立派教會(autocephalous churches),包括阿布哈茲正教會、白俄羅斯自治正教會、保加利亞替代會議、神聖正教會北美管區、馬其頓正教會、黑山正教會、義大利正教會、真俄羅斯正教會、土耳其正教會、基輔牧首管區、烏克蘭自治正教會、正典烏克蘭自治正教會。 |

歷史沿革

希臘教會

公元1世紀30年代,相傳基督教的教祖[伊伊穌斯]釘死,三天后、,於是留世的耶穌門徒在組織起猶太教團體拿撒肋派。37年,始在稱。而之一的[安德烈]率先將傳到及群體,又沿去了,成為、俄羅斯人的。

38年,安德魯到宣道,遭捕後在希臘的遭“x形”十字架刑處死,是為“”的來歷;拜占庭的教會建制,聖斯塔輝接任主教職務。43年,安德魯兄長及十二使徒之首的[裴特若]與記述《》的隨行翻譯聖瑪爾古[瑪爾克]到宣道,非洲的教會建制。瑪爾古成為首任主教。

45年,瑪爾古與堂兄聖巴拿巴到宣道,記述《》的外邦人[帕弗羅]與伯多祿到安條克宣道。伯多祿出任安條克首任主教。因為保祿與伯多祿採取尊重地方習俗和民族文化的適應策略,使得外邦人紛紛皈依,教會日益壯大,但與嚴格遵守律法的耶路撒冷猶太教團則分歧漸大。

48年或49年,安條克與耶路撒冷雙方由的主持律法爭端,確定針對外邦人的四條戒律,而不必遵守為首的猶太人習俗。的教會建制,雅各伯被推選作首任主教。會議過後,各地紛紛依國家、民族、地區的習俗特點組建獨立教會、自治教會、自主教會管區。正統的教會制度確立。

53年,伯多祿前往首都的羅馬宣道,建制,成為首任主教。聖額我篤[saint evodius]接任安條克主教。64年到67年期間,伯多祿與保祿在羅馬殉道,成為正統教會的兩名首席宗座使徒。70年,損毀,猶太人散落到世界各地。基督徒的拜占庭、亞歷山大、安條克、耶路撒冷、羅馬五大主教管區形成,宣道重心則從東方轉向西方的羅馬。

正統教會

早期的使用和希臘語,教義依為基本原則,主要分成尊重猶太教傳統、面向、強調權威的希伯來派,尊重傳統、面向、強調信仰的保羅派,尊重獨立思考、面向知識分子、強調的諾斯底派三個派系,保羅派占主流。後來部分與保羅派共融,餘下的或發展成卡特里派、,或留在猶太教,或組成。

公元2世紀末,第14任羅馬主教為各多[維克托一世]選用官方語言拉丁語為用語。而針對前任在154年與的日期爭議,則做出了不在慶祝者開除教籍絕罰的強硬政策。這造成溫和的東方星期日派支持者主教在內的全體主教爭議。正統教會在文化與意識形態上,形成的希臘拜占庭教會與的羅馬拉丁教會兩派。

公元3世紀,隨著基督徒在不同文化地區的發展壯大,正統教會內部的思想逐漸多元化,而針對誰是正統信仰、誰是信仰的判定,則進一步加劇。4世紀,西方正帝與東方正帝頒布《》,基督徒這一在羅馬帝國境內流傳近300年的民間信仰全面合法化。後君士坦丁擊敗李錫尼統一帝國,成為唯一合法的羅馬帝國皇帝。

325年,君士坦丁在召開第一次,君士坦丁與主教奧修[hosius of corduba]共同主議,東方議員245人、西方5人。主教支持的三位一體及確立,同教會人氣司鐸支持者的耶穌非神主張被判異端。《》頒布。基督徒從民間信仰進格宗教信仰團體,且第一次分裂。亞他那修則鞏固了自身在亞歷山大港的主教權威。

330年,君士坦丁從羅馬遷都,命名新羅馬,是為。拜占庭主教進格新羅馬君士坦丁堡的,後成為。依國家首都任命的大主教制度確立。337年,君士坦丁臨終前在接受臨終。至此,君士坦丁堡教會成為首都教會,君士坦丁堡大主教成為帝國御用主教,得以近距離為、貴族及其他上流人士宣道。基督徒的宗教權利中心則重新回到東方。

君士坦丁死後,帝國再次分裂。355年,東羅馬皇帝流放羅馬主教理伯略,擁立斐理斯二世,但遭到羅馬市民的反抗。斐理斯被趕走,理伯略復位。東部帝國與西部教會的宗教權爭端加劇。381年,在君士坦丁堡召開第二次大公會議,亞歷山大港主教提摩太、主教默理多、大主教那他略及其繼任聖額我略·那西盎主議,150名東方議員參議。會後,帝國境內留存的阿里烏斯派則遭到舉國迫害。正統的基督教義確立。

國家教會

正統基督徒自解決問題後,逐漸將矛頭轉向境內的團體。391年,亞歷山大港主教戴福祿徵得同意,展開了針對各地宗教場所、神殿等異教財產的破壞運動。塞拉比斯神廟、等文化遺產被信仰基督的暴徒們。基督徒完成了從受迫害者,到施加迫害的轉變。

393年,狄奧多西立基督教為。隨後在亞歷山大港的遭到掠奪和破壞,但通過名媛的法律手腕,亞歷山大港的得到抑制。狄奧多西去世後,帝國形成與東羅馬的,再未合一,教會也在政治上進一步分化,進入東、西教會時期。而帝國與其他非羅馬帝國領地,以及有意獨立的地區,也因國教的關係貌合神離。

412年,亞歷山大港新主教西里爾繼任,採取了針對異教徒們更為強硬的迫害與破壞行動。414年,無視法律的基督徒們強制流放了猶太人。415年,希帕提婭被虐殺致死。亞歷山大港完成基督化。431年,東羅馬皇帝在召開第三次,西里爾主議,羅馬主教的代表遲到。

會上,西里爾代表亞歷山大神學派,與普世牧首的安條克神學派展開討論。的稱呼問題成為焦點。聶斯脫利主張耶穌的神、人兩個位格相互獨立,因此瑪利亞的“生神聖母”稱呼不準確,而應稱呼“基督聖母”。西里爾則主張耶穌是完全的神、也是完全的人。亞歷山大港與君士坦丁堡的宗教話語權爭奪進入白熱化。

會前,聶斯脫利自覺必輸,因此沒有讓支持者隨行,而西里爾則獲得了壓倒性的支持者。隨後安條克主教若望選擇支持聶斯脫利,彈劾西里爾一派。會議陷入僵持。但隨著羅馬主教高理定的使節趕到,且對若望一派施以絕罰,西里爾勝利。最終通過“生神聖母”稱號。433年,亞歷山大神學派恢復安條克神學派神學的名譽,若望與西里爾兩邊達成和解。

同世紀,聶斯脫利派的其中一支,來到和所在的地區宣道,並得到東羅馬拜占庭帝國敵人薩珊王朝歷任皇帝的舉國保護。是為亞述教會的形成,以及第二次分裂。後來亞述教會成為與、並列的波斯三大宗教,並率先官方傳入中國,以的基督教古譯名在唐朝宣道。直到伊斯蘭教興起後式微。

新羅馬教會

448年,的地方會議判定單性論為異端教義。449年,亞歷山大港主教聖道高[saint dioscorus]勸服東羅馬皇帝在召開第四次,道高主議,130人參議。會上,主張耶穌神人融合的單性論教義合法化,得以與雙性論共存。君士坦丁堡大主教梵為盎被處以流刑。後羅馬主教稱之為以弗所的強盜會議,判處無效。

451年,東羅馬皇帝瑪爾先在迦克敦重新召開第四次大公會議,大主教亞那多留主議,370人左右參議。確定單性論為異端,道高的亞歷山大港主教職務被罷免。羅馬、君士坦丁堡、、、五大牧首管區制度的前身確立。同時羅馬主教利奧一世為首的23位主教,起草完成《》。而亞歷山大港主教兼任,原與、三權分立的職務則自此形同虛設。

會後,拒絕與支持雙方將亞歷山大港分成繼承道高主張的科普特正教會、希臘正教會亞歷山大港牧首管區,安條克教會分為敘利亞正教會、希臘正教會安條克牧首管區。而繼承十二使徒里與、最早國家教會的亞美尼亞宗徒教會,繼承自的印度教會,以及後來衣索比亞帝國的國家教會,也相繼脫離普世牧首管區。

476年,滅亡,四年後徹底毀滅,東羅馬成為唯一的繼承者。而逐漸在西羅馬範圍成為政治勢力,單性論思想也仍在亞歷山大港占據主流。550年,皇帝收復羅馬及。553年,查士丁尼在君士坦丁堡召開第五次大公會議,大主教奧提楚主議,商討單性論與雙性論共融,統一國內思想。但會後爭議繼續。

565年,查士丁尼死去。帝國逐步瓦解。680年到681年,皇帝在君士坦丁堡召開第六次大公會議,大主教額我略一世主議,基於、埃及等保留單性論的領土被伊斯蘭教勢力侵略占領,決定放棄合議和收復,宣判單性論作異端思想。教會也迎來第三次分裂。同時,追加支持單性論,但死去的前羅馬主教霍諾略異端罪,時任羅馬主教利奧二世批准。

726年,羅馬首任皇帝利奧三世基於的嫌疑,下令禁止禮拜。730年,開始,大主教日耳曼一世[germanus i]因反對被罷免,自白者巴西爾[βασίλειος]、大馬士革主教若望[ιωάννης δαμασκήνος]被捕。反對破壞運動的勢力被鎮壓。741年,繼任後,陸續處斬反對者。但民眾長年養成的信仰習慣並未因皇帝的政策而廢去。君民矛盾加劇。

拜占庭教會

752年,基於成立。至此,羅馬、亞歷山大港、安條克、耶路撒冷全部脫離羅馬帝國,成為自治教會。國家教會瓦解。780年,羅馬皇帝君士坦丁六世繼任,基於信徒、神職人員對的牴觸情緒,找到母親商議廢止禁令。787年,君士坦丁與伊琳娜在召開第七次大公會議,大主教泰臘修、羅馬主教愛德盎一世的使節主議,毀壞聖像被判為異端思想。東部教會禮拜生活恢復正常。

公元9世紀,因三位一體的是從父來,還是從父和子來的“”爭議,以及基督信仰傳入、後的禮拜是否合理等問題,東、西教會的分化繼續加劇。820年,東正教會及東歐世俗社會歷史上的偉人出生。佛提烏任職帝國大學的哲學教授,他對外反對羅馬的和子說,對內資助西里爾與美多德去地區宣道、收集7世紀因戰亂遺落各地的古希臘文獻、拓展教會的勢力範圍。

851年,佛提烏擔任帝國大法官。858年,皇帝廢黜大主教依納爵,改立非神職人員的平信徒佛提烏,遭到依納爵所在為主體的群體不滿。依納爵勢力與羅馬勢力聯合。867年,羅馬主教尼閣老一世宣布廢黜佛提烏。869年,皇帝為改善與羅馬的關係,而在君士坦丁堡召開召開第八次大公會議,羅馬主教使節主議。會後,佛提烏被判處為異端。而經過此事,強調正統的東正教會與強調至公的天主教會兩個宗教政治勢力基本定型。

879年,皇帝巴西爾重新召開第八次大公會議,基於前次會議結束後希臘方面的異議,以及未能獲得羅馬方面在政治上的讓步,決定恢復佛提烏的名譽與大主教位置,且得到羅馬主教的特使批准。866年,巴西爾死去,佛提烏培育的利奧六世繼任。最後佛提烏被利奧流放到,死在那裡。200年後,大主教與羅馬主教利奧九世關於習俗差異、彌撒是否使用的聖體等西方教會差異發生爭執。

1054年,利奧派遣的亨拜作為使節訪問君士坦丁堡。期間亨拜認為自己遭到怠慢,於是將絕罰書貼到的祭壇。米恰爾則對亨拜一行人還以同樣的絕罰。是為“”。教義的紛爭,也使得東、西方人民在文化、組織、政治環境上的敵對情緒日益加劇。但羅馬新主教繼任後,雙方恢復了一般交流,繼而商討合一的問題。而歷任羅馬皇帝也因伊斯蘭教勢力侵入、造成的壓力,寄希望於調停教會矛盾,以便得到西歐的援軍支持。

1095年,皇帝阿萊克修斯一世向羅馬主教尼閣老二世請求援軍,抵擋的伊斯蘭國家入侵,自此展開八次對的聖戰。是為。但在,十字軍攻陷君士坦丁堡,伴隨虐殺、掠奪、姦淫等罪行,以及對君士坦丁堡宗主教座的另立,演變成為。而歷次東征,羅馬教會還設立了無視耶路撒冷、各地正教會等已知勢力的宗主教座與。東正教會與天主教會也因此結下血仇。

斯拉夫教會

公元13世紀,伴隨君士坦丁堡的失守,政府與教會遷都,後收復君士坦丁堡。是為時期。13世紀後半葉到15世紀前半葉,歷任羅馬皇帝和前朝同樣,傾向通過妥協來調和與羅馬教會當局的關係,謀求西歐大規模的援軍抵擋東方入侵者。但遭到民眾、貴族、修道士、教會的舉國反對。而在羅馬主教召開的第17次大公會議上,也以東方代表1人的反對票,宣告和解失敗。

針對羅馬教會,帝國最高軍事統帥盧卡斯·諾塔拉斯就曾發出“寧見的頭巾,不見教皇”的世界名言。1453年5月29日,奉伊斯蘭教為的占領君士坦丁堡,宣告滅亡,君士坦丁堡大主教失去政治地位。國家教會的羅馬、君士坦丁堡、亞歷山大港、安條克、耶路撒冷的五大牧首管區全部失守。教會政治重心向地區轉移。而蘇丹的宗教寬容政策,則讓帝國境內的東正教得以繼續留存。

隨著東羅馬帝國的衰敗,在近東地區的勢力出現發展停滯和衰退,而得益於、西里爾與美多德的斯拉夫正教會則日益興旺。1489年,普世牧首批准管區進格莫斯科牧首管區。俄正教也在、、興盛的同時,以“第三羅馬帝國”的國家教會和獨立教會身份,逐漸取代希臘正教地位,成為整個東正教會內部話語權最大的一位。

宗教改革時期,大主教耶肋米亞二世陸續收到的新教來信,提出路德教會與東正教會聯合對抗的可能。1573年,展開與路德派神學的交流。1581年,正教就《》為首的信仰原則不可調和而結束。1582年到1593年,因羅馬主教額我略八世頒布《額我略曆》為的問題,耶肋米亞先後召開三次主教會議。會後,繼續使用《》。東正教會順利度過了,而西部的天主教會則在西歐一分為二。

1666年,莫斯科主教尼康改革奉神禮,拒絕這一決定的老正教徒陸續改宗,來與國家教會對抗。帝國則先從提高兩倍作為處罰的政策,後改用拷問、在內的迫害政策。老信徒們陸續逃出俄羅斯。留下的則以相抵抗。皇帝即位後加大了鎮壓幅度,被老信徒們稱作“”。而為推動國家的西歐近代化,莫斯科主教同樣受到管制。教會財產被充歸國有,神職人員則被要求有義務舉報那些在時攻擊國家的信徒,違者罰款。

18世紀,莫斯科主教阿德良死去,新主教停選,直到莫斯科牧首管區被廢黜。皇帝效法英國和德國的宗教改革,設立宗教部門,任用或軍人負責管理。受此影響,帝國的基督徒們在開始了正教修道精神復興運動,誕生了聖塞拉芬為首的修道者,並將歷代聖人們的信仰事跡整理彙編寫成《慕善集》一書。1762年,女皇頒布了針對老信徒派的緩和政策。1785年,還給市民自由告解的權利。而隨著帝國經濟重心從遷往,老信徒們也在工業、商業、慈善事業上發揮貢獻。

普世教會

公元19世紀,正教牧首團收到羅馬主教來信,重啟教會合一的問題。後羅馬教會在第一次梵蒂岡大公會議通過“教宗無謬論”,又重申“首座宗徒權”教義,加重了合一的困難。1895年,君士坦丁堡收到新羅馬主教利奧十三世來信,正教牧首團重申立場。正教與羅馬方面的交流成為常態,官方態度保持親近,但基層群體由下而上的實際對立不變,波蘭、烏克蘭等地的教區爭奪繼續。

進入20世紀,伴隨的興起,俄羅斯第三羅馬帝國徹底瓦解,莫斯科牧首恢復。而正教與新教則基於,以及“反對羅馬首座權”的共同主張、“歷史上俄羅斯與英國的婚姻關係”等交流基礎,商討合一。但蘇聯及東歐的相繼成立後,談判終結。正教的勢力遭受重創,神職人員不能身穿祭服在室外進行禮拜活動、不能為下葬的死者禱告。直到蘇聯等國家解體後,恢復正常發展。

1961年,作為東正教最大的教會,加入。1964年,大主教雅君高與羅馬主教在見面。1965年,基於大公精神召開的閉幕。同年10月11日,兩人先後在羅馬和發布《東正教會與聯合聲明》,相互廢除了900年前加給對方的。展開聖事和教義的共融討論。而“首座宗徒權”、“和子說”,以及莫斯科主教和羅馬主教交流進展,則成為根本的問題。

同世紀初,正教內部還頒布了與《額我略曆》同步的《修正儒略曆》。它使得東正教會內部分成為首的新曆派,以及俄羅斯正教會為首的舊曆派。完全拒絕者,則脫離普世牧首管區。同世紀末,正教對外與第四次大公會議分離的敘利亞正教會代表達成教義共識。宣布的單性與雙性問題不是“教義不同”而是“表述不同”,兩者在根本信仰上可以共存。但在聖事的共融層面繼續存異。埃及的科普特正教會也作為普世教會的一員活躍。

進入21世紀,東、西教會進入佛提烏事件後的蜜月期。2007年,東正教神學家與天主教神學家在教會共融問題上達成一定共識,承認羅馬主教為東、西天主教會共同的第一主教。

神學理論

教義

東正教會的相信原則:

- 伊伊穌斯·合利斯托斯()被釘死,而後又從死者里復活;

- 耶穌留世所做的;

- 從宗徒傳下來,且唯一真實正確的教會。

東正教會的信仰基礎:

- 的啟示,天啟;

- 從古至今、連綿不斷的天啟信仰與教導,以及聖傳與,(聖靈)透過聖傳所傳達的教導;

- 基督所宣講的,是唯一叫人復活的福音。

東正教會的《聖傳》本質:

- 記錄教會形成以來,人們曾在生命中確實有過的體會;

- 表現在《》、的著述、的規定、與及在內的等各種場合;

- 《聖經》是聖傳的基礎,是宗徒留下的遺產,是完全正確的啟示。

東正教會的信仰前提:

- 相信神確實存在,;

- 相信神的,願意接受神的召喚、將自身託付給神;

- 清楚信仰的根本意義,願意與信仰同行,透過社會來實踐和完成自身的信仰,起到照亮周圍的模範作用;

- 一個人自身的信仰,首先與自身的自覺選擇或努力意志無關。而全部來自神的預定。

教禮

奧跡(希臘語:μυστήριον,俄羅斯語:таинство),帶有色彩的教會機密部分。主要包括七件肉眼可見的事物,其中聖體被視作“教會的奧跡”,以及教會生活的中心。

慕道者的奧跡兩件:

浸洗(βάπτισμα,крещение,baptism),更新一個人內在靈魂生命的恩寵。

傅膏(χρίσμα,миропомазание,chrismation),堅固一個人內在靈魂成長的恩寵。

的奧跡五件:

聖體(θεία ευχαριστία,евхаристия,holy communion),培養一個人內在靈魂的恩寵。

告解(εξομολόγηση,исповедь,penance),治癒和赦免一個人內在靈魂的疾病、罪孽。

聖品(ιερωσύνη,священство,holy orders),透過神職人員訓戒與奧跡,培育一個人內在的靈魂。

婚配(γάμος,брак,marriage),結婚、生兒育女的聖別(γιασμός)恩寵。

塗油(ευχέλαιο,елеосвящение,unction),治癒靈魂疾病與身體疾病的恩寵。

教條

基於第二次大公會議頒布的《尼西亞·君士坦丁堡信經》,第一次大公會議的《》最終版本。國家信仰的。

- 天主是父、子、聖神三位一體的獨一真神。

- 父是獨一的,創造了天與地、已知與未知的萬物。

- 子是唯一的、神的,被父生於天地初開、萬世以先。

- 子是來自光的光,來自真神的真神。不是受造物。

- 子與父是一體,萬物經他創造。

- 子為了拯救世人,從天而降,由聖神感召於的,從瑪利亞取得肉身。

- 子為了世人,而在彼拉多的時代,釘上,受盡苦難而死。三天后,應《》的預言復活、升天、榮座父的右邊。光榮顯耀。

- 子會再來,審判所有死者與生者。而後子會永享國運。

- 聖神是天主,生命的創造者,從父發出,與父及子之名共享讚頌,應先知過往的預言。

- 教會是至一至聖至公的教會,從耶穌基督的宗徒那裡傳承下來。

- 洗禮是至一的洗禮,過往的罪因它而得到救贖。

- 可期的是死後的復活,以及來世的生命。

- 主佑常在(,希:μήν、俄:аминь、英:amen)

分歧

東正教會內部與對外的主要分歧,以為官方態度例:

| 提出者 | 重心觀點 | 官方應對 | 結論 |

|---|---|---|---|

() | 基督的神性、人性相互獨立,生基督不等於生神。瑪利亞是基督母 | 基督的神性、人性相互獨立、但是一位。生基督等同生神,所以稱瑪利亞是生神女 | 教義存異,無法共融 |

基督的人性、神性共融在一起 | 基督擁有完全獨立的人性、完全獨立的神性 | 表述存異,教義共融 | |

(天主教) | 聖神同時由父和子發出 | 聖神由父獨立發出,而後經過子 | 教義存異, 無法共融 |

伯多祿擁有首座宗徒權,且無謬。羅馬主教完全獨享且繼承兩者 | 羅馬、安條克都是自伯多祿的繼承者。伯多祿的權威屬於所有教會。羅馬主教排在眾主教的第一個,但不存在特權 | 組織存異,無法共融 | |

(新教路德宗) | 有信仰的就是好人,就能得救、上天堂。因信稱義 | 信仰是成為好人的前提,成為好人需要好人的行為 | 無法共融 |

舊禮正教徒 | 使用舊禮 | 使用新禮 | 聖事存異,無法共融 |

舊曆正教徒 | 使用原版儒略曆 | 原版、修訂版共存 | 無法共融 |

拒絕普世牧首 | 普世牧首是精神領袖 | 組織存異,無法共融 |

組織架構

行政區劃

教會(church),或教堂(church)。基礎的宗教團體。主要由主教、司鐸、執事,以及平信徒四部分組成。

監督管區(教區,diocese),複數的教會組成。主教管理。

教會行省(教省,ecclesiastical province),都主教管理。複數且同一國家或地區的監督管區組成。

首席監督管區(archdiocese),大主教管理。複數非同一國家的監督管區組成。

自立教會管區(самоуправляемая церковь/self-ruled),單數或複數與某一特定監督、首席監督、教會行省領袖共融的宗教團體。

自治教會管區,複數或單數與某一特定自立教會領袖共融的宗教團體。

獨立教會管區,複數或單數與某一特定自治教會領袖共融的宗教團體。

宗主教管區(patriarchate),複數或單數與某一獨立教會領袖共融且承認其宗主權的宗教團體。最高監督管區級別。“常任理事國”的概念。

總督管區(exarchate),特殊的監督管區。自治教會同級。

大公宗主教管區(ecumenical patriarchate),複數與普世牧首共融的宗主教、總督,以及主教、都主教、大主教組成。“大公”意為全地球、全人類。希臘正教會的君士坦丁堡宗主教管區特有。“聯合國秘書長”概念。

至公宗主教管區(catholic patriarchate),非普世牧首共融的亞美尼亞、亞述、科普特、敘利亞、羅馬等其他宗教團體領袖勢力。

行政人員

監督(主教,希臘語:επίσκοπος,俄羅斯語:епископ,英語:bishop),教區的基礎領袖。

首都監督(都主教,希臘語:μητροπολίτης,俄羅斯語:митрополит,英語:metropolitan),教省的首座主教。

總督(俄羅斯語:экзарх,英語:exarch),宗長的使節或自治教會的首領。第四次大公會議成為正式職稱,宗長的前身稱號。原指羅馬帝國的治外行政機構領袖,後成為獨立教會內部的治外機構領袖。近代多稱首席監督。

首席監督(大主教、總主教,希臘語:αρχιεπίσκοπος,英語:archbishop),總教區的首座主教。

宗長(牧首、宗主教、族長,希臘語:πατριάρχης,俄羅斯語:патриарх,英語:patriarch),單一宗派的首座主教。早期基督徒對所有主教的敬稱,後逐漸成為幾個主要主教的敬稱,以至最重要的主教專屬敬稱。692年,第六次大公會議成為正式職稱,新羅馬首都君士坦丁堡獲得舊首都羅馬同等的教會地位,其次大都亞歷山大港、其次安條克、其次耶路撒冷。是為早期的五大牧首。

大公宗長(普世牧首、大公宗主教,希臘語:οἰκουμενικὸς πατριάρχης,英語:ecumenical patriarch),君士坦丁堡牧首兼任。職權始於君士坦丁一世遷都拜占庭,擁有行政權,與羅馬教皇的立憲權、大公裁判的司法權三權分立。

至公宗長(至公牧首、天主教宗長),非普世牧首共融的至公宗主教管區領袖稱號。

神職人員

主教和祭司的神職權利一致。

祭司(司鐸,英:priest),轉正的執事。負責教義的講授、教禮的施行。尊稱為神父。通常與牧人(牧師,英:pastor)和父親(神父,英:father)兩詞混淆。

首席祭司(總司鐸,希:πρωθιερέας、俄:протоиерей、英:archpriest),主教授予功勳祭司的榮譽稱號。

俗家祭司,結婚生子、正常生活的祭司。對應修道祭司。

修道祭司(司鐸僧,希:ερομόναχος、俄:иеромонах、英:hieromonk),完全奉獻給神和信徒的祭司。

指導修道祭司(布道僧,希:γούμενος、俄:игумен、英:hegumen),選自修道祭司的修道院指導者。擁有晉升主教資格。

首席修道祭司(掌院,希:αρχιμανδρίτης,俄:архимандрит,英:archimandrite),選自修道祭司,管理重要的修道院、大規模的修道院,擁有晉升主教資格。

長老祭司(司鐸長,希:πρωτοπρεσβύτερος,英:protopresbyter),首席祭司里最德高望重者的榮譽稱號。

基層人員

執事(助祭,希:διάκονος、俄:диакон、英:deacon),主教或司鐸降福任命。負責輔助主教和司鐸。

執事祭司(助祭長,希:πρωτοδιάκονος、俄:протодиакон、英:protodeacon),主教降福任命,精通彌撒流程、美聲朗誦的執事,或長期義務工作的執事。

首席執事(總助祭,希:αρχιδιάκονος,英:archdeacon),主教降福任命,功勳、年功積累最多的執事擔當。

修道執事,擁有升修道祭司的資格。

俗家執事,祝聖在前婚否不限,可以升俗家祭司,祝聖在後則不可結婚。有意結婚者,需在祝聖前結婚。祝聖后離婚解除職務,祝聖后喪偶的不可再婚。近代以來,可以與同樣喪偶的人再婚。完全義務工作的俗家執事也稱“自給執事”,且存在守單身的俗家執事。

會眾(堂務,英:congregation),非神職人員。主要包括:主教降福任命負責輔助執事的副執事(希:υποδιάκονος、俄:иподьякон、英:subdeacon), 負責彌撒勤雜的祭台侍者(輔祭,俄:пономарь、英:altar server),負責經文伴唱的詠唱侍者(英:reader),聖歌合唱的教堂唱詩班(英:church choir)。

男執事,升任司鐸、主教的前提。制定於初代教會的《聖徒規則》明確禁止主教、司鐸命女性。

女執事,希臘正教會一直有任命女執事的傳統。但限於非神職的副執事。1917年十月革命期間,俄羅斯正教會基於“女執事廢止前,起到過重要作用”的歷史研究,討論過任用女執事的問題。後因受到蘇聯的壓制,改革議案擱置。

宗教影響

政治

法定該教成員為唯一官方和政治面貌的主權國家有2個,包括的、的。此外,的芬蘭正教會擁有第二官方地位,主要輔助芬蘭福音教信義會。

歷史上東羅馬正教的,曾是及的後期、、國教,俄羅斯正教會曾是的國教,也是、保加利亞公國等公國的國教。

而的亞美尼亞宗徒教會,曾是第一個基督教國家的國教。曾是衣索比亞帝國的國教。此外,一直是範圍最大基督徒團體。

民族

東正教的根基在東部,隨興盛,信徒主要在古希臘地區、東歐地區占主導地位。歷史上曾多次遭遇政府的管制,且受到東方和西方的侵略,20世紀初又因而遭遇重創。信徒發展落後於新教、天主教。

該教帶有色彩,但法定為官方民族宗教的國家有10個,包括、、芬蘭、、希臘、、、俄羅斯、。其他有2個,包括、。

信仰比例最高的是希臘(98%),其次(93%)、塞爾維亞(85%)、喬治亞(84%)、羅馬尼亞(82%)、(80%)、賽普勒斯(78%)、俄羅斯(75%)、黑山(72%)、烏克蘭(67%)、馬其頓(65%)、保加利亞(65%)。

東羅馬派正教會在波赫(31%)、阿爾巴尼亞(7%)、魯塞尼亞(4%)、拉脫維亞(15%)、愛沙尼亞(16%),哈薩克斯坦北部地區(24%)屬主要宗派團體,也遍布波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、塞爾維亞、土耳其和亞塞拜然。

世俗

2015年1月19日是喬治亞國教東正教的洗禮節。此前許多家長爭相安排自己的新生兒在這一天到喬治亞最大的教堂接受喬治亞東正教大主教的親自施洗,以成為大主教的“教子”為榮。

宗教文化

信仰生活

東正教視教會為“聖耶穌基督的身體,聖三位一體真神的形象”。則賦予教會根基。教會的中心是禮拜,禮拜的中心是耶穌的聖體血。拜占庭時代後,也通過禮拜耶穌與眾使徒,來保留靈性。其中核心的聖體聖事,是通過食用耶穌身體與血液化成的麵包與葡萄酒,藉此表達對耶穌立下《新約》的感謝聖事。通過食用聖體血,信徒與或其一。確認其人因救世主的集結,而成為新的神選民。

神選民的生活來自聖傳(希:ιερά παράδοση,俄:священное предание,英:holy tradition),雅金·鮑威(塞:jустин поповић)強調,聖傳即是“因基督與聖三而生活,因基督與聖三而成長”。聖傳是連綿不斷的,是教會在聖神的引導下,得以延續、成長、發展下去的原因。謝爾蓋·鮑加高(俄:сергей николаевич булгаков)強調,“聖傳恆久不變,從古至今從未減弱”,萬物因在聖傳里受造、誕生。

聖像藝術

一般來說,東正教派的神學和對於經卷的解釋都是遵循基督教興起初期所傳下來的典範。他們所有的努力都是為了要繼續和延續基督傳給他最初使徒,以及使徒傳給早期教會的神學和信仰。神學上的創新往往帶來質疑;如果一個意見真的和最初的教會所教導的不同的話,那么這意見很可能被視為異端邪說。然而進一步的詳細解說傳統神學是可以被接受的。

然而當這個問題引致教會與政府發生摩擦時,東西方教會的關係就受到嚴重傷害。726年,皇帝頒發反圖像崇拜的命令,羅馬主教因而指斥他,導致皇帝報復,撤消羅馬對很多地方的管治權。羅馬在失去了寶貴的土地的同時,另外發生了一連串的事情,影響到羅馬的地位,矛頭因而重新指向東方教會,指出其傾向國王兼教宗制度。皇帝干涉很多宗教的問題

由於《》禁止崇拜偶像,因此正教信仰區域,遂發展出以聖畫像來作為瞻仰、、的獨特傳統。聖像畫,簡稱聖像,是指以平面畫像的方式來表達神靈、聖者或神跡,為東正教的傳統藝術品,但亦有人反對聖像崇拜,視之為等同於。時代,皇帝與正教會曾為了禁止聖像崇拜,而大肆迫害畫師與信徒,許多聖像被毀,還有許多人因而被殺死或遭活活刺瞎雙眼,然而最後終究不敵民間對聖像的強大支持力量,不得不讓步妥協,因而再次肯定聖像傳統的尊貴性。聖像畫在正教會地區中被譽為“天堂的窗戶”“天國之窗”,仿佛畫可通往天堂,畫裡的聖人就個著窗戶(畫框)看著前來追敬(venerate)的信眾;但這並不表示畫本身被當成來膜拜。

建築藝術

在拜占庭教堂里,內部的陳設和布置,通常有一屏風將至聖所與教堂中殿隔開。祭壇前方有一大門,兩邊各有一小門。門和屏風上繪有精緻的、人物、等聖畫像。聖像崇拜雖在中受到攻擊,被定為,但幾經反覆,787年尼西亞公會議終於宣布廢除聖像崇拜的法令為異端。這一決定被以後的東正教奉為信條。其教義基礎是:由於上帝在耶穌基督身上採取物質形象,他也能在畫像中表現出來;聖像是一種象徵性而非現實性的藝術,是用線條和色彩來表達教會的神學思想和表明上帝啟示的重要形式,同時也展示了基督教奧秘的形象化的歷史。東正教傳入俄羅斯後,拜占庭教堂的建築藝術對俄羅斯正教會產生了極大影響,聖索菲亞大堂成了俄羅斯正教的楷模。但在教堂內部的陳設方面,俄羅斯正教具有獨特的風格。其典型的布置是:在祭壇處布置有許多聖畫像,上繪東正教崇仰的聖人、聖徒等。 東正教傳入俄羅斯

東正教傳入俄羅斯

東正教傳入俄羅斯

東正教傳入俄羅斯東正教在前的內不允許食用肉蛋類,在齋期之外不允許飲用和食用血和血製品。

東正教反對天主教會倡導的“所有神職人員均需獨身”,其神職人員分為出家、在家兩個系統。結婚的在家者可成為誦經士、副輔祭、輔祭、大輔祭、司祭、大司祭,出家修行者,可成為修士、修士輔祭、修士大輔祭、修士司祭、修士大司祭、主教、大主教、督主教(牧首派駐國外教區的代表)、都主教、牧首。

節日彌撒

節日繁多。其中以節最為重要(又稱耶穌復活瞻禮),稱為節中之節。據規定,每年後第一次月圓後的第一個星期日為復活節,因正教沿用儒略曆,故其復活節日期較天主教和新教所採用的格列歷(即)推算至今約晚13天。1924年君士坦丁堡正教會和希臘正教系的大部分教會改用格列歷;屬俄羅斯正教系的多數教會包括中國東正教會仍沿用儒略曆。除復活節外,還有“十二大節日”。其中3個大節,依復活節為推算標準,稱為移動瞻禮,即棕樹節,又稱主進瞻禮,在復活節前一周的星期天;耶穌升天瞻禮,在復活節後40天;瞻禮,在復活節後50天。其餘9個為定期瞻禮,即聖母聖誕瞻禮(約9月20~21日,公曆。下同)、榮舉聖架瞻禮(約9月26~27日)、聖母獻堂瞻禮(約12月3~4日)、耶穌聖誕瞻禮(約1月6~7日)、聖母行潔淨瞻禮(約2月14~15日)、瞻禮(約4月6~7日)、耶穌顯榮瞻禮(約8月18~19日)、聖母升天瞻禮(即聖母安息節,約8月27~28日)。此外還有名目繁多的許多節日和齋期。

標誌象徵

(1)十字架:源於拉丁文crux,意為“叉子”。耶穌受難的刑具,由兩根木料相交叉而成,形狀近於漢字“十”,故漢譯作“十字架”。天主教相信,耶穌為救贖人類,被釘十字架而死,故尊十字架為信仰的標記。教會以十字架為神聖的記號——聖號。信教人在行各種神功,如進堂、出堂、祈禱前後和飯前飯後、睡覺前起床後以及遇險、受誘惑時都要劃十字。十字架在教會的各種場所、信徒家中以及在教會組織的標誌、禮儀用品、聖書聖物上隨處可見。十字架的式樣很多,最常見的有豎長橫短的拉丁字架及正十字形的希臘十字架。

(2)苦像:凡帶有耶穌被釘雕像的十字架稱為“苦像”。在苦像上端十字架豎木上有一個牌子,牌上有“inri”四個字母,這是拉丁文jesus nazarenus rexiudeorum的縮寫,意思是“納匝肋人耶穌,猶太人的君王”。根據《若望福音》記載,耶穌被判釘十字架時,比拉多寫了一個牌子,放在十字架上端。(若19:19)這在當時是耶穌的罪狀牌,以後,教會認為這牌子上的話實際說明了耶穌的真正身份。教會舉行彌撒時,在教堂“彌撒間”或祭台上,必須有苦像,以表明彌撒聖祭是耶穌加爾瓦略山十字架祭獻的重演。在聖周五“主受難節”的禮儀中,教友們朝拜十字架時都要“親苦像”;平常信友們也有“親苦像”的熱心習慣。

(3)聖號:除十架被稱為“聖號”外,天主教的“聖號”還有兩種,一種是“jhs”與一個“拉丁十字架”的組合,另一種是“x”與“p”的組合。在“jhs”中間加一個“拉丁十字架”:“jhs”是拉丁文“jesus(耶穌)hominum(人類的)salvator(救主)”的縮寫;十字架表示耶穌死於十字架上救贖了人類。在x上加p:它代表“基督”,是希臘文“基督”一詞開頭的兩個字母,也可以譯成paxchristus,即“在基督內平安”。這兩種“聖號”在教堂門上、禮儀服飾、經本及祝聖用的大麵餅上都可以看到。

(4)a和ω:希臘文字母首、末二字,念作“阿爾法”、“敖默加”,意為“元始”和“終末”。聖經《默示錄》第一章8節:“我是‘阿爾法’和‘敖默加’,那今在、昔在及將來永在的全能者天主這樣說。”因此,教會用a和ω表示天主是萬物的根源與歸宿。

(5)魚:在天主教的藝術中,經常用“魚”代表基督。這個標誌源於希臘文“魚”一詞是希臘文“耶穌、基督、天主、兒子、救世主”五個詞的縮寫,其中i代表耶穌、x代表基督、θ代表天主、γ代表兒子、∑代表救世主。因而,從教會早期便以“魚”象徵基督。

(6)羔羊:聖經上提及“羔羊”的次數非常多。所謂羔羊是指不超過一年的小羊,其肉可食。(肋7:23)舊約中幾時提到羔羊,常有兩種意義:或是用來作為祭品,或是用來象徵喜樂、馴服及無瑕等美德。作為祭品用的羔羊,至少應在出生八天后,(肋22:27)都應是公的,早晚各獻一隻,(出29:38—42)安息日則雙倍;(戶28:9等)其次在每月月朔、逾越節、初熟節、新年等,都應向上主奉獻羔羊。羔羊是喜樂的象徵,(智19:9)以民的象徵。(耶51:40)良善的耶肋米亞先知、(耶11:19)受虐待的默西亞、(依53:7)得救的以民、(依40:11)皆比作羔羊。羔羊的馴服與豺狼的兇悍相對,(德13:21)但羔羊與豺狼的共處,卻是默西亞時代太平幸福的象徵。(依11:6)羔羊在新約中特別用於耶穌身上,他是“除免世罪的天主羔羊”,(若1:29)他甘心接受了苦難,為救贖人類。(宗8:32,伯前1:19)羔羊一詞在《默示錄》中用了28次之多,大多是指耶穌的得勝及完善無缺。所以,教會用羔羊象徵基督及他的良善服從、犧牲奉獻。

(7)鴿子:代表天主聖神。《路加福音》第3章21一22節記載耶穌受洗:“當他正在祈禱時,天開了,聖神借著形體,像鴿子一樣降在他上面。”所以,教會常用鴿子表示天主聖神。聖經舊約《創世紀》記載洪水滅世後,諾厄從方舟中放出鴿子觀測天候;鴿子銜著一枝青綠的橄欖枝回來,告訴諾厄全家大地已恢復了平靜。因而,鴿子也象徵和平與平安。

(8)耶穌聖心:耶穌聖心曾向聖女瑪加利大顯現,表達他對人類的愛。聖心上的火焰,表示耶穌聖心愛火炎炎,如同烈窯;聖心上的十字架,是耶穌愛世人的大憑據,他為愛人而受苦受難死於十字架上,舍了性命;茨冠圍繞聖心,表示耶穌聖心為人類所受的苦辱與傷痛;聖心上的傷痕,即耶穌被釘在十字架上時一個兵士用長槍所刺,(若19:34)他為救贖人類而流盡了最後一滴寶血。耶穌聖心流露著對人類無限的恩愛,是人類救恩的泉源。

(9)麥穗與葡萄:代表聖體聖血。福音書記載耶穌在最後的晚餐中祝聖麥麵餅和葡萄酒為他的聖體聖血,給門徒們吃、喝,並要求門徒們如此做,為紀念他。以後教會舉行彌撒常以麥麵餅和葡萄酒作為成聖體聖血的材料,因而用麥穗和葡萄來象徵奉獻、祭品和聖體聖事。

(10)餅與杯:代表聖體聖血及祭獻。教會舉行彌撒聖祭時,根據耶穌在最後晚餐中所做的,用麥麵餅成聖體,用盛有葡萄酒的杯成聖血,這樣,餅與杯便成了耶穌聖體聖血與感恩祭獻的象徵。

(11)聖母的標記:在許多教堂或聖母像前,常會看到一個記號,由拉丁文字母a和m組合而成,它是拉丁文“聖母經”第一句“avemaria”的縮寫,意思是“萬福瑪利亞”,教會以此作為聖母的標記。

(12)聖牌:是用金屬、有機玻璃或其它工藝材料製成的徽章,上面有耶穌、聖母、聖人聖女的肖像或表示信仰的標誌圖案,經神父祝福後,稱為“聖牌”。教友們將聖牌懸掛在頸項下,或佩戴在衣服上,以表示紀念、敬禮耶穌或聖者,並為信仰作證。

在華傳播

東正教和其它基督教派別一樣,亦來華宣教。據《·拂菻傳》記載“開元七年正月,其主遣大首領獻獅子、羚羊各二。不數月,又遣大德僧來朝貢。”是的別名,大秦即。大德僧指的應該是傳教士。如記載屬實則說明當時的君士坦丁堡教會派遣傳教士來華。只是這還不能證明東方教會在唐朝時已進入中國,此問題還有待學者深入研究、探討。

東正教入華時間始於17世紀,1665年,以切爾尼柯夫斯基為首的武裝人員侵占中國黑龍江左岸的地區,豎木建堡。俄軍隨軍修士、基廉斯克修道院長葉爾莫根在該地建。1671年,他又在該地磨刀石山建立仁慈救世主修道院。 中國哈爾濱 聖索菲亞東正教堂

中國哈爾濱 聖索菲亞東正教堂

中國哈爾濱 聖索菲亞東正教堂

中國哈爾濱 聖索菲亞東正教堂清軍收復雅克薩後,一部分俄國戰俘被押至北京,編在滿洲鑲黃旗第四參領第十七佐領,駐地在東北角胡家圈胡同。為照顧戰俘的信仰,準許隨軍修士大司祭馬克西木為戰俘們舉行宗教儀式,清政府將該胡同內一,改建為,取名“索菲亞教堂”。因堂內掛有聖·尼古拉聖像,故該堂又稱為“”。1695年,該堂會得到俄羅斯東正教會的承認。1700年6月,沙皇發出派遣俄羅斯東正教會駐北京傳教士手諭。1715年得到康熙帝同意,俄國正教會正式派遣傳教士團駐北京。次年,司祭伊拉利翁諾夫帶領傳教團抵達北京,進駐尼古拉堂。不久,建立北京東正教總會。1732年,傳教士團又在興建“奉獻節教堂”。

1715年到1858年期間,共有十三屆俄羅斯傳教士團進駐北京。其中1858年前的13屆傳教士團均由沙俄政府直接委派(從1807年起,沙俄外交部向每屆傳教士團委派監護官)。由於俄國東正教會始終無法擺脫皇權的控制,因而使事工受到很大攔阻,在近150年間,僅有200名教徒入教。部分神職人員甚至淪為“愷撒的附庸”,負責收集情報資料,充當沙俄政府的參謀,逼迫簽訂不平等的《》和《》。

1858年以後,駐北京傳教士團改由俄羅斯正教最高宗教會議派遣(共派遣五屆傳教士團來華)。其外交職能改由俄國派駐的外交公使辦理。華東正教會擺脫了皇權的束縛,開始大規模在中國內地宣教,1900年前後,陸續在哈爾濱、瀋陽、、上海、天津、青島、新疆,以及河南省等地建立教堂。培養中國籍神職人員。據統計,在1917年前,屬俄羅斯正教駐北京傳教士團的機構,有教堂37座,1所,男、女學校20所,氣象台1座,圖書館、工廠等企事業機構46家,擁有教產150萬盧布。受洗的中國籍居民逐年增加。教會還出版《中國福音報》。1864年修士大司祭翻譯了《新遺詔聖經》(即《》)此後,東正教傳教士卡法羅夫又將詩篇譯成中文,稱“聖詠經”。此為東正教唯一的《》漢譯工作。 中國哈爾濱 東正教徒墓地

中國哈爾濱 東正教徒墓地

中國哈爾濱 東正教徒墓地

中國哈爾濱 東正教徒墓地俄國後,人員大量流亡中國,教徒人數驟增。1922年,駐北京傳教士團更名為中國東正教會北京總會,並斷絕同蘇俄控制下的莫斯科正教會的關係,歸屬流亡在塞爾維亞的俄羅斯正教國外臨時主教公會管轄(此會曾派兩屆傳教士團來華),並相繼在、、、等地設立4個主教區。1923年東北各地有教堂38座,僅哈爾濱主教區就有信徒約30萬人,幾乎都是白俄流亡者。抗戰爆發後,1938年在東北各地有教堂、修道院和祈禱所共67座,信徒急劇下降至2.5萬人(其中哈爾濱市有1萬人),神職人員為155人。1945年抗戰勝利後,中國東正教會北京總會和主教區、新疆教區同設立在的俄羅斯正教臨時主教公會斷絕關係,歸屬莫斯科牧首區。但遭上海伊凡和天津教區反對。

1949年後,由於中、蘇之間的特殊關係,在華東正教會並未受太大影響。直到1955年10月,莫斯科牧首區牧首阿歷克謝一世、伊拉列昂大主教和尼古拉修士大司祭到上海召開中國東正教各教區主教和負責人會議,討論中國東正教會自主問題。中國教區主教被邀請到宗教局會談,他被告知:外國組織不能繼續掌管中國教會事務,這項職權將由宗教局掌任,所有教士的任命和調動都要經宗教局核准,督主教區必須終止運作。遵牧首的命令,尼堪德爾於1956年2月離開哈爾濱。1956年4月,國務院任命修士大司祭瓦西里·姚()為北京主教,也是事實上的中國正教會臨時監管,總主教被要求將北京教區的所有教務教產交給瓦西里主教。在宗教局對中國正教事務做出相關承諾後,同年3月,教會房產被無償地轉手給中國政府,而動產則被交給中華正教會中指定的華籍司祭,教會附屬事業被蘇聯大使館接收。

文化大革命前夕,中國所有的東正教會停止了一切活動。文革後,才逐步恢復。在21世紀,全中國僅有一萬三千多名東正教徒,絕大部分為,他們主要生活在黑龍江、內蒙古、新疆和北京等地。東正教至今仍沒有得到中國政府的承認,但官方默許“中國正教會”進行活動,包括、、和4個堂區。有13名來自北京、河北、黑龍江、內蒙古、上海和天津等地的中國東正教信徒正在俄羅斯的莫斯科神學院、斯列堅斯卡亞神學院和學習。

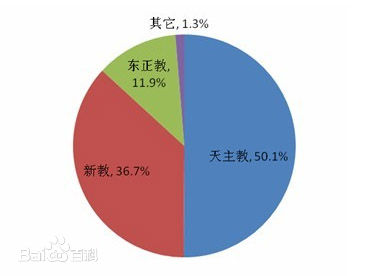

基督徒所占比例

基督徒所占比例