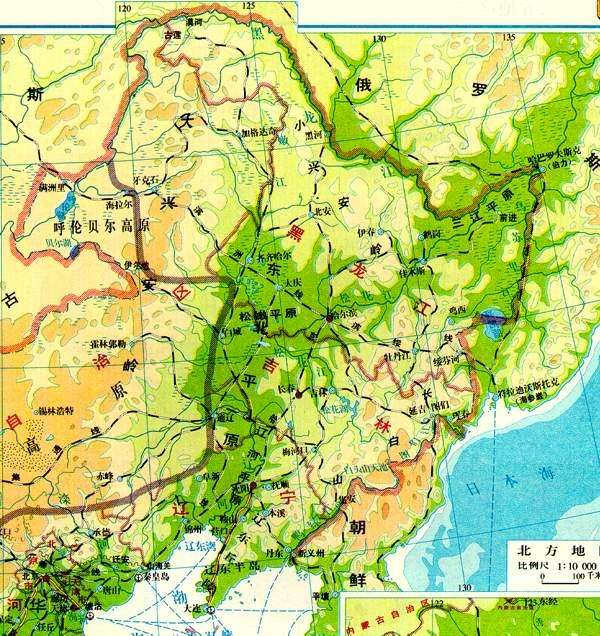

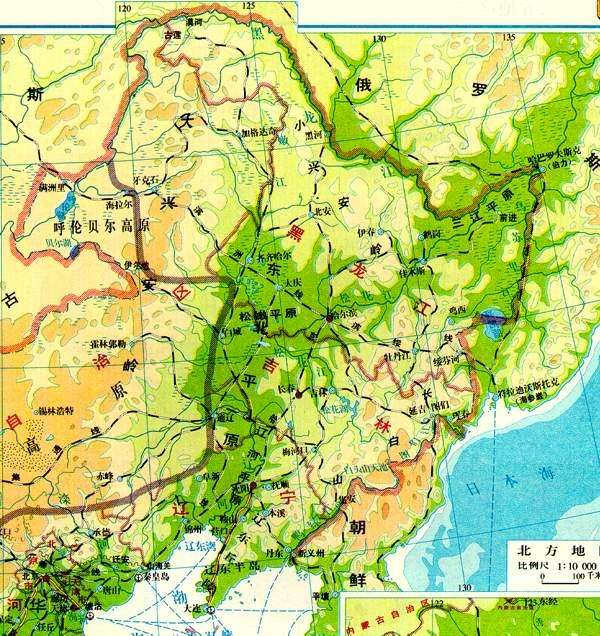

東北平原或稱(廣義)、,是中國三大平原之一,也是中國最大的平原,位於中國東北部,由、、組成,地跨黑龍江、吉林、和內蒙古四個省區,地處大、和之間,北起中游,南至,南北長約1000千米,東西寬約400千米,面積達35萬平方千米。

東北平原處於和範圍,有大陸性和季風型氣候特徵。夏季短促而溫暖多雨;冬季漫長而寒冷少雪。冬夏之間交替。7月均溫21~26℃,1月均溫-24~-9℃。10℃以上活動積溫2200~3600℃,由南向北遞減。年降水量350~700毫米,由東南向西北遞減。

東北平原四周為洪積和,海拔200米左右。北部台地形狀保存較明顯,南部強烈呈外貌。平原西南部發育,形成大面積覆蓋的沖積平原。平原東北端循松花江谷地與相通。

東北平原土地肥沃,是全球僅有的三大黑土區域之一,東北四省(區)糧食產量占中國總產的三分之一,是中國重要的、、生產基地,也是中國重要的煤炭、、、、基地。

基本介紹

地質地貌,基岩構造,形成過程,地形地貌,土壤成份,區域範圍,位置境域,區域劃分,水系情況,主要湖泊,主要河流,氣候特徵,自然資源,礦產資源,土地資源,生物資源,人文資源,人文歷史,遠古時期,夏商周時期,秦漢時期,遼金時期,元明時期,清朝時期,民國時期,共和國成立後,環境問題,土地問題,大氣污染,生態退化,人文景觀,長白山景區,九·一八歷史博物館,瀋陽故宮博物院,黑瞎子島景區,偽滿皇宮舊址,聖·索菲亞教堂,

地質地貌

基岩構造

主詞條:松遼盆地

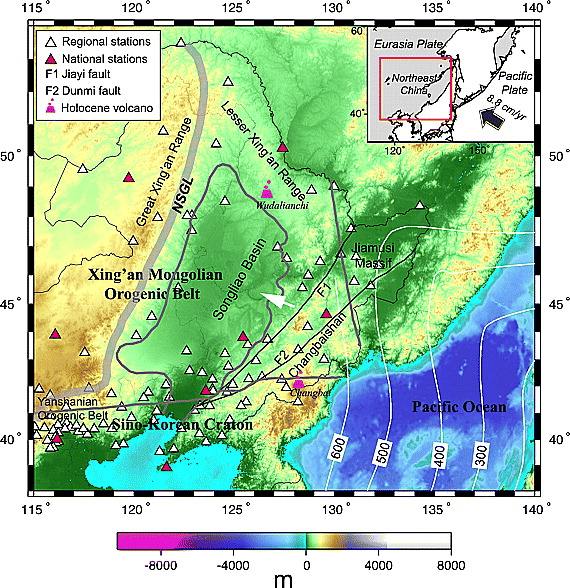

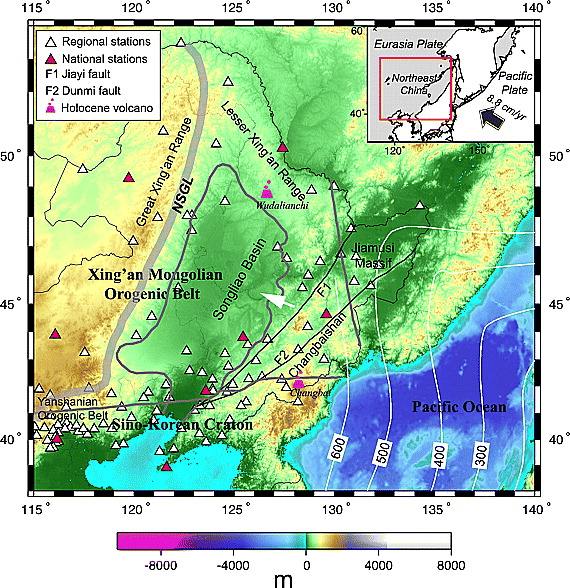

東北平原東西位於安嶺與小興安嶺、——之間,是東北地區最大的中、新生代陸相斷陷——坳陷(松遼盆地)。東鄰褶皺帶,南部與北緣相鄰,西部為——興安褶皺帶。盆地周緣斷裂及盆地內部隱伏斷裂構造發育,盆地內以北北東向岩石圈斷裂為主體,控制著盆地的形成與分布。伴生髮育著北西、北西西、北東東向級斷裂。北東向斷裂廣泛分布,主要有嫩江斷裂、孫吳——雙遼斷裂以及依蘭——伊通斷裂。盆地內北西向斷裂構造形成晚,常切割北東向斷裂,具有多期活動的特點。盆地內多為沉積物樣品覆蓋,十分發育,且分布廣泛,岩性為沖積、洪積、風積、冰水堆積、海陸互動相碎屑堆積物,局部發育。露頭少,在盆地邊緣可見斷續出露的中生代。

形成過程

東北平原以開原一輝南線(相當於北緯43°)為界,北部地質上屬吉黑褶皺系松遼拗陷,南部屬中朝準地台下遼河斷陷。中生代伴隨兩側華夏向山地隆起,形成了華夏向沉降帶,奠定了現今地形的基本輪廓。第三紀後的主要表現為具有明顯的繼承性和間歇性的升降運動,將南北的連結起來,成為同一演化體系,平原繼續下沉,沉積了深厚的、第三系和地層。 東北地區以東北平原(松遼盆地)斷陷 盆地 為主要特徵

東北地區以東北平原(松遼盆地)斷陷 盆地 為主要特徵

東北地區以東北平原(松遼盆地)斷陷 盆地 為主要特徵

東北地區以東北平原(松遼盆地)斷陷 盆地 為主要特徵中更新世大興安嶺、長白山山地抬升,松遼盆地緩慢而穩定下沉,在湖盆的基礎上發展為大,沉積了厚達30一70米的淤泥質粘土及,面積達50000平方千米。

沉積環境發生明顯的分異,盆地的東、南及沿海地帶以水流作用為主,為河流相沉積物。在西、西南部受到武木冰期的影響,氣候乾冷,為環境,風力作用強烈,堆積了和古沙丘。

晚更新世初,松遼分水嶺緩慢抬升,與松嫩水系分離,形成,沉降中心不斷縮小,古水文網發生重大變遷,且逐漸西移;形成的巨大湖泊大大萎縮,被分割為星羅棋布的小湖泊,在古河床及河曲帶形成湖泊群。

晚更新世以來,東北地區的氣候向乾冷轉變,在貝加爾和蒙古高壓的控制下形成強勁的西北風,產生風沙流和塵暴,沙漠化再次發展、擴大,達到高峰,而且風沙流還伸延到東部台地邊緣,通榆一長嶺弧形壟狀沙帶便是在該期形成的。通過沙丘剖面測年表明,該沙帶形成於晚第四紀末期。

地形地貌

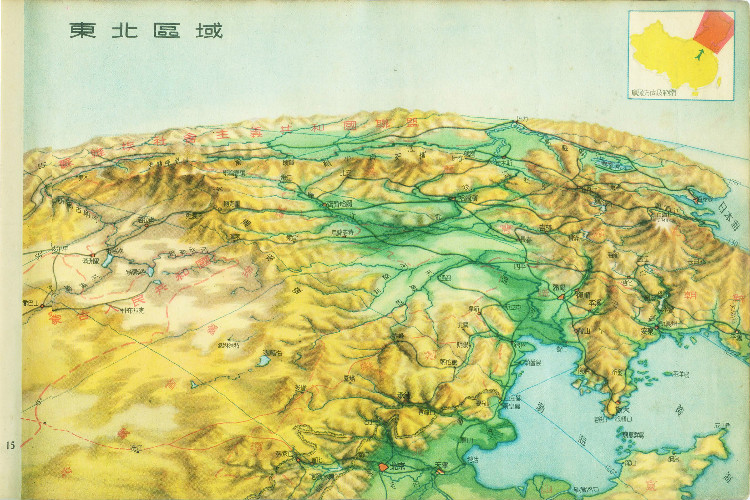

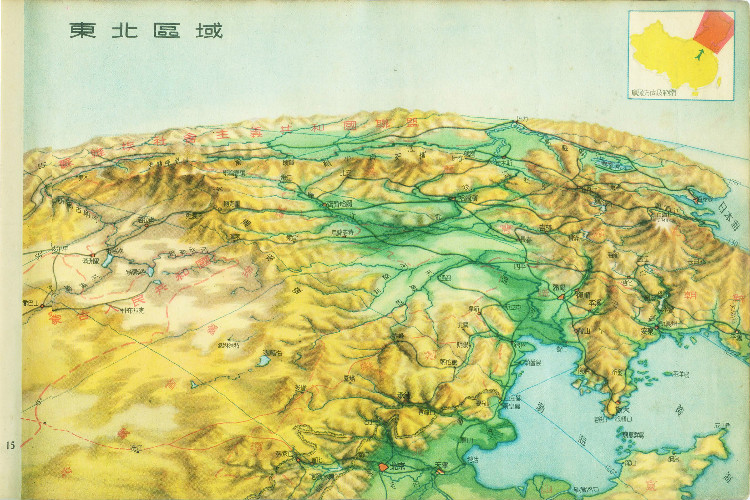

東北平原四周為洪積和,海拔200米左右。北部台地形狀保存較明顯,南部強烈侵蝕呈外貌。平原西南部風沙地貌發育,形成大面積覆蓋的。平原東北端循松花江谷地與三江平原相通。 陳述彭繪製《中國地形鳥瞰圖集》東北平原區域鳥瞰圖

陳述彭繪製《中國地形鳥瞰圖集》東北平原區域鳥瞰圖

陳述彭繪製《中國地形鳥瞰圖集》東北平原區域鳥瞰圖

陳述彭繪製《中國地形鳥瞰圖集》東北平原區域鳥瞰圖1.松嫩平原。西、北、東三面為大興安嶺、小興安嶺和東部山地的和台地,南為松遼分水嶺,大體呈菱形。海拔200米左右,以和匯合處附近,即--三角地帶為最低,排水不暢。在下游、、、下游形成大面積的沼澤濕地,濕地上河曲發達,河漫灘寬廣,泡沼成群,還有沼澤濕地型的,如和,為一特殊的閉流區。

2.遼河平原。位於與之間,一之南,直至,為一長期沉降區。地勢低平,海拔一般在50米以下,瀋陽以北較高,遼河三角洲近海部分僅2~10米。有遼河、、渾河、大小凌河、等,各河中下游比降小,水流緩慢,多河曲和沙洲,港汊縱橫,堆積旺盛,河床不斷抬高,常導致排水不暢或河堤決潰,釀成洪澇災害。遼河攜帶豐富沉積物,使平原不斷向遼東灣延伸。近海部分和古河道內澇積水多成沼澤,繁育大片天然和人工蘆葦。

3.松遼分水嶺。由、組成,上覆黃土。分水嶺是時沿斷裂上升而形成的。分水嶺東西長約200千米,南北寬150千米左右,海拔200~250米,高出松嫩平原50~100米。分水嶺外貌似波狀起伏的平原,與南北平原渾為一體。分水嶺位置,最初在——一帶,由於遼河下游平原長期下沉,河流溯源侵蝕,逐漸向北推移,直至目前的通榆一公主嶺一帶。

東北平原西南部以為中心,呈與相間、微波起伏的風沙地貌景觀。地勢西高東低,海拔170~250米。沙丘從西向東、從西南向東北,以為主逐漸過渡為半固定、固定沙丘;沙漠化程度循同方向減輕。沙丘主要由就地起沙形成。 東北平原

東北平原

東北平原

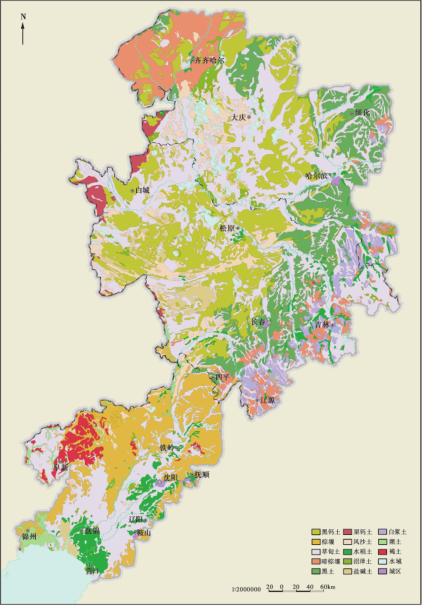

東北平原土壤成份

分布於小興安嶺南部的山前台地和平原, 向南擴展分布至中段西坡, 向北分布至大興安嶺東北坡向的山前台地和平原, 總面積610萬平方千米 , 在台地分布55%、平原分布26% 、丘陵山地分布19%;松嫩平原分布71%、三江平原分布7%、遼河平原分布3.3%。

區域範圍

位置境域

東北平原介於北緯40°25′~48°40′,東經118°40′~128°00′之間,位於中國東北部,其西、北、東三面分別為大、小興安嶺和所包圍。東北平原地跨、、和內蒙古四個省區,地處大、小興安嶺和之間,北起中游,南至,南北長約1000千米,東西寬約400千米,面積達35萬平方千米,為主要通道之一,所處東北地區與同處東北亞經濟圈。 東北平原

東北平原

東北平原

東北平原區域劃分

| 名稱 | 簡介 |

|---|---|

位於與遼西丘陵之間,—之南,直至,為一長期沉降區。地勢低平,海拔一般在50米以下,瀋陽以北較高,近海部分僅2~10米。 | |

資料來源: | |

水系情況

主要湖泊

東北平原湖泊總面積3800平方千米,約占中國湖泊總面積的4.6%,湖泊率為0.3%。本區山區為近代火山活動較頻繁的地區,所以區內湖泊多與火山活動關係密切,如上游的、境內的五大連池。是由玄武岩流形成的天然堰堤攔截河床,墊高水位而形成。則是在260多年前,一次火山噴發的熔岩流堵塞河流而形成的串珠狀的。

平原上有大片湖沼濕地分布,同時也發育了大小不一的小型湖泊,當地稱之為或鹽泡子。這類湖泊的成因多與近期地殼沉陷、地勢低洼、排水不暢和河流擺動有關。它們具有面積小、湖盆坡降平緩,現代沉積物深厚,湖水淺和礦化度高等特點,如和龍虎泡等。東北地區地處溫帶濕潤、半濕潤氣候區,夏季短而溫涼多雨,入湖水量頗豐;冬季長而寒冷多雪,湖泊封凍期長。

| 簡介 | 圖片 |

|---|---|

,中國最大、世界第二大高山,位於中國境西南部的松花江支流幹流上,距寧安城50千米,海拔 351米。湖水深度平均為40米。蓄水量16.25 億立方米。注入湖泊的河流除幹流外,還有大梨樹溝河、等小河流。 |  鏡泊湖 鏡泊湖 |

五大連池 五大連池 | |

海拔2189.1米,略呈橢圓型,南北長4.4千米,東西寬3.37千米。總蓄水量20.4億立方米。天池水溫為0.7℃-11℃,年平均氣溫7.3℃。天池是中國最大的,也是世界海拔最高、積水最深的高山湖泊。為中朝兩國的界湖。 |  長白山天池 長白山天池 |

資料來源: | |

主要河流

| 簡介 | 圖片 |

|---|---|

黑龍江 黑龍江 | |

松花江 松花江 | |

烏蘇里江 烏蘇里江 | |

鴨綠江 鴨綠江 | |

,滿語稱牡丹烏拉,意為彎曲的江,唐稱忽汗河。是松花江重要支流。發源於,向北流入,經、、、,在城附近匯入松花江,全長726千米,流域面積3.1萬平方千米。 |  牡丹江 牡丹江 |

資料來源: | |

氣候特徵

東北平原處於和範圍,位於的最北端,屬於溫帶大陸性季風氣候,是中國濕潤的東部季風區和乾旱的內陸之間的,夏季高溫多雨,冬季嚴寒乾燥,大陸性氣候由東向西漸強。一年四季分明,夏季溫熱多雨,冬季寒冷乾燥。7月均溫21~26℃,1月-24~-9℃。10℃以上活動積溫2200~3600℃,由南向北遞減。年降水量350~700毫米,由東南向西北遞減。降水量的85~90%集中於暖季(5~10月),雨量的高峰在7、8、9三個月。年降水變率不大,為20%左右。乾燥度由東南向西北遞增。 東北平原

東北平原

東北平原

東北平原自然資源

礦產資源

土地資源

東北平原位於中國北方農牧交錯帶的東段,平原中的耕地面積占東北耕地總面積的70.18%, 松嫩平原中的耕地占整個東北平原耕地面積的54.10%, 遼河平原占31.10%,三江平原占15.10%。東北平原林地僅占東北全部林地面積的91.3%。東北平原草地面積占東北全部草地的34.15%。鹽鹼荒地的95.16%分布在松嫩平原。濕地的74.16%分布在松嫩平原和三江平原。

東北平原

東北平原生物資源

東北平原是中國重點林區,有林地面積4393萬公頃,森林總蓄積量為37億立方米。東北林區木材品種齊全,林質優良,樹的種類有100多種。全區有野生動物1000餘種。除、、、、、等30餘種珍稀動物外,經濟價值較高的還有、等。森林野生植物資源極為豐富,據不完全統計共有2400多種,可食用植物1000多種。東北三省天然草原野生植物也比較豐富,已查明的野生經濟植物就有800餘種。 東北林區

東北林區

東北林區

東北林區植物種類受水熱條件的綜合控制,具有從東南向西北遞減的趨勢。西部大興安嶺山地為寒溫帶落葉針葉林分布區,以耐寒的為典型樹種;東部的長白山地為溫帶針闊葉混交林分布區,以喜濕的紅與為典型樹種;中部的東北平原為溫帶森林草原、和乾草原分布區,以耐旱的、等為典型植物種,並且是中國重要的商品糧基地。 東北平原

東北平原

東北平原

東北平原人文資源

東北平原是中華文化的發源地之一。到了周代,東北各地的原始部族經過融和、遷徙,逐漸形成了很多分支。從原始社會(約前170萬年—公元前21世紀)一些部族的共同生活到現代(21世紀)。

東北平原文化個性鮮明,形態多樣,“”、“黑土文化”展示了東北文化的形成與地域特點密切相關。生活在不同區域的人們分別以農牧、狩獵、捕魚、畜牧業為主,生存條件使得東北人形成了強武弱文的特點,東北地域特點及粗放型的農業文化逐漸形成了東北人粗獷豪放的性格特點。

人文歷史

遠古時期

東北平原早期遺址遍布遼河、松花江流域,遺址文化類型與、的基本特質完全一致。東北文明起源100萬年前吉林前郭王府遺址,而後40-50萬年前的廟後山文化、20-30萬年前的金牛山、,5至1萬年前的青頭山人、、、、等古人類,9000年前的海拉爾扎拉諾爾人,7000年前新樂下層文化,6000至7000年前的吉林長新南山遺址、,6000年前的海拉爾西沙崗文化、、密山新開流文化、饒河小南山文化,5000至6000年前的長春氏族部落、奈曼旗大沁他拉遺址、霍林河下游新石器時代遺址、西遼河,是後來形成的、、、(、)等東北各民族、部落共同的文明起源。 東北平原

東北平原

東北平原

東北平原夏商周時期

東北平原

東北平原秦漢時期

秦時的東北南部地區主要居住著漢族人口,當地農業發展較好,時,東北南部人口略有下降。兩漢時 代,在松嫩平原上出現了。公元前1世紀,在今吉林的東部山區出現了,末年,中原軍閥 混戰,許多漢族人到避難。鐵農具的使用,推進了對丘陵山地的農業開發。

時,東北西部地區生活著、、契丹、等遊牧民族,逐水草而牧,為草原環境。東北東部、中部和北部廣大地區,生活著以挹類、、、、棘輯等漁獵民族,為森林環境。時,東北中部的農業發展迅速,形成了新的農業區,其中以、中京顯德府和東京龍原府所在地區的農業最為發達。

時期,建立的、和先後統治東北,中原漢人為躲避戰亂,相繼大量進入東北地區。從公元698年到926年,在東北出現了政權,為的藩屬。渤海占有的部分領土,境內有許多遺民,繼承了的牛耕農業。

東北平原

東北平原遼金時期

遼、金時期,統治者把大量人口安置在流域,當地人口壓力倍增,其經濟形態也從遊牧經濟轉變為農耕經濟,、等城鎮建築所耗木材砍伐了當地很多森林資源。人口的激增、土地墾殖的增加、草原的超載過牧,使“平地松林”不斷消退所。遼、金時期人們在流域所從事的農牧業活動,畜牧過載引起草原沙化;大片農田開墾,地面失去自然植被保護,造成了水土流失,再加之該時期氣候轉向冷乾,地區的生態環境大大惡化。

時期,大批從東北向南遷入中原;於此同時,契丹、奚等東北民族的人民也一起進入中原,並留居在中原地區,形成了唐代以來又一次邊疆民族的內遷高潮。東北中北部民族的內遷,當地人口大減,其經濟也逐漸衰落,自然生態則得到恢復。 東北平原

東北平原

東北平原

東北平原元明時期

時期,東北人口大量集中在東北南部,經濟開發獲得一定發展,而中部則是人煙稀少,基本上保持著較為原始的自然生態環境。

元末明初,遼東地區在明軍與元朝軍隊的反覆廝殺中,社會經濟遭破壞,為儘快恢復和發展當地經濟,明政府招徠人口向地區聚集,廣建軍衛,並推廣屯田法,組建、和等多種形式的模式,鼓勵農業發展,該區人口和屯墾均有很大發展。年間,屯田有12386頃。十六年(1537年),遼東人275155人,額田增至31620頃。四十四年(1565年),遼東人口達到96441戶,381496口,額田也增至38415頃。

明中期開始,遼東的經濟出現了退步,農田日益減少,經濟日趨殘破,當地民眾的逃亡也日益增加,人口的逃亡加劇了經濟的蕭條。的諸部和東部山區的開始不斷騷擾,擄掠人口。很多地區出現了土地荒憲、村落稀少的現象。地區在整體上已經再次陷入了經濟蕭條、人口減少的不良境地,而生態環境則出現了土地荒憲、野草叢生的自然環境。

清朝時期

16世紀後期,以為代表的堀起,不斷征服了周邊勢力,逐漸強大起來,入關南下,進軍京師(今北京市),一統中國,建立。為了集中人口、發展經濟和壯大軍事力量,和多次收服東北北部和東部地區人口,向渾河流域和地區聚集。在對的戰爭中,軍隊在攻占里的城鎮和村堡後,把俘獲的大量漢人遷徙到遼東地區,通過招誘和軍事征服等手段把蒙古地區人口聚集到遼東地區,人口繼續向遼東聚集。

清軍入關,大量人口也隨之內遷入關,致使東北地區出現了人口銳減,土地荒憲,村落破敗的荒涼情景。

初年,清統治者對東北地區實行全面封禁的政策。初年,清政府開始修築“”。清政府以為界,將邊外的西部地區列為蒙古族遊牧區,將邊外的北部和東部地區列為滿族漁獵區,皆禁止漢人進入墾荒。在東北特定區域劃定皇室獨占的禁地,其中包括圍場、牧場、貢江山、官河泡以及各種禁山等。十九年(1680),清政府又在內劃定旗界和民界,把民人全部遷出旗界,禁止混居。時期,清政府對東北採取了全面封禁的政策,正式下令禁止流民出關出口。清政府的封禁政策限制了關內移民的大量流入,阻礙了東北黑土地的開發,使東北地區因長期處於封閉狀態,大片肥沃的黑土地在進入20世紀前仍然處於原始荒蕪狀態,以“”之稱聞名於世。

晚清時期,和日本相繼侵入中國東北地區,對東北各種資源進行瘋狂掠奪,和日本對中國東北森林的肆意砍伐,造成大片森林被毀。至1915年,俄國己經侵占了內的17258平方俄里的森林資源。隨著上游的開墾,當地水土流失日益嚴重,遼河河身不斷抬升,並多次泛濫,在此期間,原本低洼的遼澤開始逐漸游積,地勢也逐漸升高。清政府為了加強對邊疆的控制,對東北邊疆的封禁逐漸鬆弛,大片封禁的黑土帶陸續開放。自1861年到1904年,清朝對東北邊疆地區採取了弛禁放墾政策,允許移民來邊境墾荒。1904年起黑龍江地區“全面開放”,平均每年放荒100多萬垧,一些土地肥沃的黑土帶,移民尤為集中,土地資源大量開發。到1910年,東北共放出荒地687.5萬垧,其中墾熟地34.7萬垧。時期,延續了晚清的大規模移民的政策,移民數量大量增加。來自山東、河北等地的大量漢人 “” (出古北口和山海關等), 在東北黑土帶進行空前的農墾。1915年,耕地面積已達8598萬畝, 黑龍江省亦達3716萬畝。 闖關東

闖關東

闖關東

闖關東20世紀東北地區數度出現土地開發熱潮,大量關內移民和周邊地區的國際移民湧入東北地區,國內外資本也紛紛進入東北,設立大批農業墾殖公司,並引進了等近代農業設備和技術。藉助於農業現代化的推力,東北地區的土地開發以前所未有的規模迅速展開,到20世紀20年代末,東北地區已經成為全國主要大豆生產基地。

東北平原

東北平原民國時期

從民國十三年(1924年)到民國十九年(1930年),東北三省糧食產量由1457萬噸增至1886萬噸,1925年東北人均占有糧食已達1359斤。日偽統治時期,日偽從和日本、遷來大量移民,大面積荒地被開墾。到1940年,東北地區已開墾耕地1930萬公頃,占全區土地面積的14.8%。

東北平原

東北平原共和國成立後

新中國建立後東北地區建立了大批的國營農場,大批挺進東北平原,開闢了新墾區,僅在就新開荒地7000多萬畝,相當原有耕地的50%以上,使東北地區成為中國最大的商品糧生產基地。經過一個世紀的開發,東北地區實現了從 “” 到 “” 的歷史巨變。從1949 年到1990年,僅就開墾耕地596萬公頃,是建國初期的1倍多。建國後東北黑土帶的土地開發大體經歷了以下三個階段:

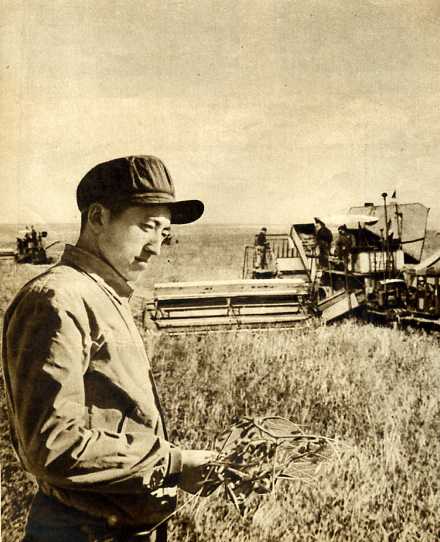

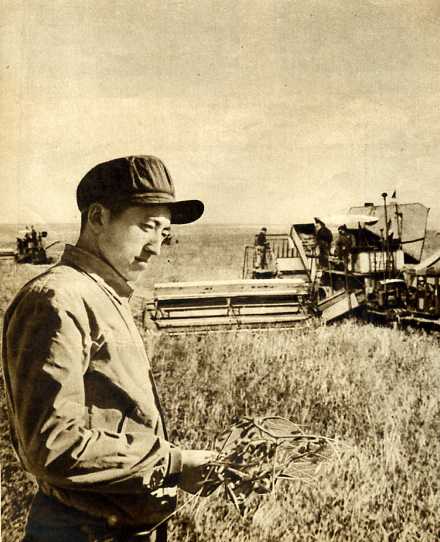

第一階段,1949—1960年。1948年完成土改後,地方政府實行了開荒頭三年不交糧的獎勵政策,以調動廣大農民開荒的積極性 。和1950年開始接納大量山東、河北等省移民和支邊青年遷入開荒。1954 年和建場開荒,1956年山東移民遷入墾荒,1958年10萬轉業官兵開發 “”,建立了數十個大型。1956年後隨著高級農業社和人民公社成立,又開始了集體開荒。這十年間,每年開墾荒地面積13.3萬公頃左右,1957年新開荒地達到20.8萬公頃。由於大面積開墾荒地, 到1957年全省已建立75個國營農場和150多個移民新村,全省耕地面積已達到666.6萬公頃,比建國初期增加了100多萬公頃。 黑龍江省國營三九機械農場(1952年)

黑龍江省國營三九機械農場(1952年)

黑龍江省國營三九機械農場(1952年)

黑龍江省國營三九機械農場(1952年)第二階段,1961—1977年。在“文革” 期間,接納百萬知識青年,1967年組建了生產建設兵團,將國營農場、勞改農場統統劃歸生產建設兵團,進行了大面積的開荒。1965年黑龍江省開荒面積達到29.12萬公頃,創40年來最高紀錄。到1970年黑龍江省耕地面積達到766 .6萬公頃。十年間,黑龍江全省已建成國營農場128個,軍隊農場171個,形成了中國最大的國營農場群。1974年以後主要進行集體開荒,國家將人民公社集體開荒納入計畫,給予一定的資金補助,全省共建機械化集體開荒點1350個,共開墾荒地133.2萬公頃。

第三階段,1978年後東北進行了土地綜合開發,山水林田路綜合治理,1985年後重點進行了三江平原開發。1988年由國家立項的三江平原開發,共投入資金8.1億元,集中成片開發建設120個小區。三江平原土地資源開發涉及到、、、、、等6個省轄市、22個縣 (市)、4個國營農場管理局和62個國營農牧漁場。到1990年末,共開墾荒地12.46萬公頃,改造中低產田52萬公頃,其中旱改水16.24萬公頃,治理低洼地35.74萬公頃。通過三江平原土地資源綜合開發,新增糧食生產能力150萬噸。除三江平原開發外,黑龍江省其它地區也開發土地76.66萬公頃。建國後的40多年來,共開墾荒地596萬公頃,相當於建國前的1倍多,全省糧食總產從1949年的120億斤增加到1990年的426億斤。 黑龍江墾區

黑龍江墾區

黑龍江墾區

黑龍江墾區建國後,國家在東北地區布局了大批重工業項目,東北地區重工業比重不斷上升,成為中國主要的重工業基地,、化工、石油加工和基礎裝備行業是東北地區重工業的主導行業,東北老工業基地有37個(含內蒙古蒙東地區5個),占全國資源型城市總數的16%。2003年國家實施東北振興戰略以來,東北地區經濟增速呈現先增後降的總體趨勢。2003-2011年,東北地區經濟整體增速高於全國水平,但國內生產總值占全國比重總體表現為下降趨勢,2014年東北地區國內生產總值占全國比重下降到8.38%。

根據《》顯示,1995年東北地區的工業化進程在全國七大區域中排名第二位。但的數據顯示,東北地區的工業產出增幅在2013年已經明顯地低於全國平均水平,2014年出現了“失速”的狀態。根據《東北藍皮書:中國東北地區發展報告(2016)》信息顯示,2013年後東北三省gdp占全國的比重逐年下降,2015年回落到8.0%。2016年上半年,東北地區經濟增速雖然仍落後於其他地區,但下行趨勢開始趨緩,開始向高端裝備製造業、礦產經濟深加工、有機保健食品、汽車、新材料、生物醫藥、新能源等產業結構轉型。 東北平原

東北平原

東北平原

東北平原環境問題

土地問題

- 黑土退化

高超強度開發,使東北地區成為全球範圍內具有短時限人地關係高強度作用特徵的典型地區之一,同時東北地區資源環境發生了巨大的變化。有關研究表明,東北地區黑土退化嚴重:一是土壤肥力急劇下降。開墾20年,土壤有機質下降30%~40%;開墾40年,土壤有機質下降50%~60%,土壤由開墾初期的11.82%下降到近幾年的5.88%。 東北平原農業分布圖

東北平原農業分布圖

東北平原農業分布圖

東北平原農業分布圖據黑龍江省農業部門監測顯示,耕地土壤有機質平均含量為2.4%,比1982年第二次土壤普查(4.3%)下降了1.9個百分點,降幅44%;能夠滿足全省高產田條件的含量大於4%的耕地面積減少了43%,土壤有機質含量為2%-3%的耕地面積增加了1.2倍,土壤含量為1%-2%的耕地面積增加了近1倍。同時,耕地土壤養分不平衡,研究表明,東北平原0-20 厘米的表層土壤中,土壤速效、、、和的缺乏面積分別為18.5%、28.6%、51.1%、78.6%和44.7%。三江平原狀況良好,松嫩平原次之,遼河平原較差。

國家開展實施黑土地保護工程,加大對土壤有機質提升、養分平衡、耕地質量檢測以及水土流失治理等的資金支持力度。推進東北平原四省區節水增糧行動項目建設。開展黑土保護工程,以小流域為單元,開展綜合治理;轉變傳統的順坡起壟耕作方式,建立沿等高線耕作以及以深松免耕、少耕和地面覆蓋、秸稈還田為主要內容的耕作制度;以草田輪作為主體,建立科學的黑土輪作制度;實施林網修復改造工復程。

- 水土流失

東北平原水土流失加劇,黑土厚度由20世紀50年代的60厘米~70厘米,下降到20厘米~30厘米。黑土區內分布25萬條侵蝕溝,水土流失面積占黑土耕地面積的40%,受損耕地600萬畝。東北黑土區平均每年流失0.3至1厘米的黑土層。

據黑龍江省水利部門統計,該省水土流失面積1344.9萬公頃,占全省土地總面積的30%,其中耕地水土流失面積298.5萬公頃,占全省耕地面積的25.2%。2011年水土流失面積比2007年增加近33萬公頃。由於嚴重的水土流失,導致這部分耕地的地力逐年減退,土地生產力下降,因水土流失每年少收糧食22.5—25億公斤。的數據顯示,黑土區坡耕地黑土層厚度已由開墾初期平均80-100厘米降到了20-40厘米,以每年0.3-1厘米的侵蝕速率。

國家開展高標準基本農田建設、支持吉林西部和黑龍江三江平原東部等地實施土地整治重大工程鞏固提升商品糧生產核心區地位。

- 土壤鹽漬

東北平原土壤鹽漬化擴大,蘇打鹽鹼地每年1.4%速度遞增。松嫩平原鹽漬化面積達350萬公頃,占該區的20%。部分地區土壤出現酸化現象,ph值由開墾初期的中性下降到4~5。國家已採用以稻治鹼、以水洗鹽、以水壓鹼、以水灌溉、以水修復等方式進行改良土壤和修復、改善生態環境,支持吉林、黑龍江西部地區等加快鹽鹼地治理。

- 沙漠化

東北平原西部,土地沙漠化面積約72000平方千米,占土地總面積22.24%。其中沙漠化面積53283.44平方千米,占土地總面積31.92%;松嫩沙地沙漠化面積18716.8平方千米 , 占土地總面積11.22%。 松嫩沙地

松嫩沙地

松嫩沙地

松嫩沙地土地沙漠化主要分布在地區。在中,和沙漠化最為嚴重,沙丘流動使高壓電線桿和民房被掩埋,公路因沙丘推進而多次改道,迫使整個村屯遷移。的沙漠化自20世紀50年代以來,輕度沙漠化土地有所減少,而中、重度沙漠化土地增加很快。松嫩沙地中,土地沙漠化最為嚴重,次之。東北平原西部,尤其是,土地沙漠化面積擴大了4倍,每年以1.5%~3.7%速度擴大。

國家已實施科爾沁沙地等專項治理工程。

大氣污染

東北平原地區的能源消費以煤炭為主,大約占能源消費總量的60%,造成了該地區典型的煤煙型大氣污染。該地區的大氣污染物主要是硫化物、顆粒物和降塵,主要來源於工業生產過程排放的廢氣,2008年僅遼寧省工業廢氣排放量就高達4.02×10標立方米,占全國廢氣總量的9.96%。2015年11月9日,東北平原地區出現大範圍灰霾,主要分布在黑龍江南部、吉林大部和遼寧大部,面積約為26萬平方公里。

國家促進資源型城市可持續發展。在東北地區啟動資源型城市可持續發展試點,在東北資源型城市建設一批接續替代產業園區和集聚區。對黑龍江省四大煤城等地區原中央下放煤礦繼續實施採煤沉陷區治理。

生態退化

東北平原地區草地植被、天然濕地退化嚴重,50%以上天然濕地喪失,95%的濕地受到威脅,森林生態系統退化。

松嫩平原中的、、,三江平原中的大片濕地,因為人類活動加劇、用水量劇增、開採地下水超量而導致濕地水量不足、水位下降,進而導致濕地大幅度萎縮甚至消失。三江平原素以濕地著稱,由於大量開墾耕地、開採地下水灌溉,導致區內許多湖泊乾涸。 莫莫格濕地

莫莫格濕地

莫莫格濕地

莫莫格濕地1993-2003年期間,東北地區植被覆蓋嚴重減少面積為141705平方千米,占東北地區總面積的11.41%。植被覆蓋輕度減少面積為485134平方千米,占東北地區總面積的39.05%。、已在黑龍江省境內野外滅絕;、、處於滅絕狀態;、、、黑鸛、黑臉瑟鷺、等處於極度瀕危狀態;、、、、、大鴇、、灰臉鷹等野外種群數量呈銳減趨勢,處於極度瀕危狀態。東北地區的礦產資源也是儲量豐富,尤其是石油資源儲量近全國的一半,但由於多年開發,且開發強度大,導致後備資源逐年遞減,明顯不足,造成開採難度逐漸加大。

國家推進遼西北供水二期、吉林中部引松供水、哈達山水利樞紐(一期)、引嫩入白、尼爾基引嫩擴建一期、引綽濟遼以及黑龍江、松花江、烏蘇里江“三江連通”等重大水利工程建設,進行黑龍江、松花江、嫩江等主要幹流、支流綜合整治。2014年起,中央財政年安排天然林資源保護工程財政資金23.5億元,在黑龍江重點國有林區啟動全面停止商業性採伐試點,進行三江平原、松遼平原等重點濕地保護,實施流域濕地生態補水工程,黑龍江興凱湖、吉林查乾湖、遼寧大夥房水源保護區等開展湖泊生態環境保護。

人文景觀

長白山景區

區域總面積19.64萬公頃,核心區7.58萬公頃,長白山系的最高峰是境內的,海拔2,749米。中國境內最高峰,海拔2691米,是中國東北的最高峰。長白山植被垂直景觀及火山地貌景觀是首批進入《中國國家自然遺產、國家自然與文化雙遺產預備名錄》的國家自然遺產地。曾先後被確定為首批、首批國家5a級旅遊景區、聯合國“人與生物圈”自然保留地和國際a級自然保護區。 長白山

長白山

長白山

長白山九·一八歷史博物館

位於望花南街46號,座落於的發生地,柳條湖路段遺址的東南側。始建於1991年,占地面積35000平方米,建築面積12600平方米,展覽面積9180平方米。是一座全面反映歷史的博物館。為、全國愛國主義教育基地、、首批國家級抗戰紀念設施、中央國家機關愛國主義教育基地。 瀋陽“九·一八”歷史博物館

瀋陽“九·一八”歷史博物館

瀋陽“九·一八”歷史博物館

瀋陽“九·一八”歷史博物館瀋陽故宮博物院

,是清代初期建設和使用的皇家宮苑,始建於1625年(明天啟五年,後金天命十年)。瀋陽故宮有古建築114座,500多間,宮廷遺址上建立的瀋陽故宮博物院是著名的古代宮廷藝術博物館,藏品中包含十分豐富的宮廷藝術品。

1961年,國務院將確定為國家第一批全國重點文物保護單位;2004年7月1日,在中國蘇州召開的第28屆世界遺產委員會會議批准瀋陽故宮作為明清皇宮文化遺產擴展項目列入《世界文化遺產名錄》。 瀋陽故宮博物院

瀋陽故宮博物院

瀋陽故宮博物院

瀋陽故宮博物院黑瞎子島景區

(滿文名:摩林烏珠島,譯成漢文是“馬頭”的意思),俄稱塔拉巴洛夫島、大烏蘇里島。位於黑龍江、匯合處。在主航道中國一側,也是中國東北部極角,因此有“中國東極”之稱。該島由、、等3個島系的島嶼和沙洲組成,面積約335平方千米,和島國大小相近,與長江入海口的崇明島面積相當,是香港的1/3,澳門的12倍,的500倍。島長58800米,最寬處為14000米。 黑瞎子島

黑瞎子島

黑瞎子島

黑瞎子島偽滿皇宮舊址

舊址位於寬城區光復北路5號,是清朝末代皇帝充當傀儡皇帝時的宮廷遺址,占地面積13.7萬平方米,是國內比較完整的宮廷遺址之一,偽滿皇宮遺址核心保護區現存文物建築多處,以為界分為內廷和外廷。偽滿皇宮前身是民國時期管理吉林、黑龍江兩省鹽務的吉黑榷運局官署。1981年,吉林省人民政府公布偽滿皇宮舊址為吉林省重點文物保護單位。 偽滿皇宮

偽滿皇宮

偽滿皇宮

偽滿皇宮聖·索菲亞教堂

聖·索菲亞教堂坐落於,是一座始建於1907年風格的東正教教堂,為哈爾濱的標誌性建築。1986年,將其列為一類保護建築;1996年經國務院批准,被列為第四批全國重點文物保護單位。 聖·索菲亞教堂

聖·索菲亞教堂

聖·索菲亞教堂

聖·索菲亞教堂

東北平原的黑土

東北平原的黑土 東北平原土壤分布圖

東北平原土壤分布圖 大慶油田

大慶油田 東北平原

東北平原