會稽郡(會,kuài),中國古代郡名,位於長江下游江南一帶。於公元前222年設郡(秦朝置)。郡治在(今江蘇蘇州城區),轄春秋時長江以南的吳國、越國故地。西漢初曾先後為楚王、荊王、吳王的領地。後復置,又名。西漢末年,會稽郡轄境大致相當於今江蘇南部、上海西部、浙江大部以及福建部分地區,是當時轄境最廣的郡之一,隸屬於監察區。東漢中期,分會稽郡浙江以北諸縣置吳郡。會稽郡治所移至(今浙江紹興城區),領十五縣。三國吳時分會稽郡置(今浙江東南)、(今福建)、(今浙江、一帶)。西晉至末年,會稽郡僅轄今紹興、寧波一帶。滅,廢會稽郡,置。改吳州為,後又改為會稽郡。唐初復置越州,改越州為會稽郡,時復為越州,會稽郡遂不復存在,之後作為、紹興的別稱。

基本介紹

- 中文名稱:會稽郡

- 別名:吳郡

- 行政區類別:郡

- 政府駐地:吳縣(蘇州)、山陰縣(紹興)

- 地理位置:長江下游一帶

- 著名景點:虎丘、會稽山

- 定義:古代郡名

- 設郡時間:公元前222年

郡名起源,歷史沿革,先秦,秦朝,西漢,東漢,六朝,隋唐,宋代,人口,地方志,行政長官,秦,兩漢,六朝,

郡名起源

會稽郡因得名。相傳時即有會稽山之名,會稽即會計之意。《》記載了西漢時流行的說法:“或言禹會諸侯江南,計功而崩,因葬焉,命曰會稽。會稽者,會計也”。《·外傳記地傳》寫道:“禹始也,憂民救水,到大越,上,大會計,爵有德,封有功,更名茅山曰會稽。”會稽人在《·書虛篇》中引吳君高之語:“會稽本山名。夏禹巡狩,會計於此山,因以名郡,故曰會稽。”

《史記·世家》載,夏帝之庶子封於會稽(在今紹興市一帶),為越國之始祖。戰國後期,滅越國,殺越王,占據江東。越國王族分散於會稽一帶,自立為君長,臣服於楚國。

公元前222年設立會稽郡,《·》載:“(秦始皇)二十五年,大興兵,使將,攻燕遼東,得。還攻代,虜。王翦遂定荊江南地;降越君,置會稽郡。……”

歷史沿革

先秦

先秦時期屬。會稽,即是現在的紹興,是古代越人的勢力範圍,而且直到一千年後春秋時期,越國都是一方霸主。據史學家考證大禹是越人祖先,大禹家鄉在晉南,大禹治水主要活動區域在黃河與長江之間,禹勢力集團逼“舜”禪位。有一種說法,就是大禹安葬的會稽山不在越地會稽(紹興)。

秦朝

二十四年(前223年),秦滅楚。二十五年(前222年),秦將“定荊江南地,降越君,置會稽郡”。此為會稽郡首見於史籍。會稽郡為戰國時期越國故地,而吳(今蘇州)為吳國及滅吳後越國的都城,秦以為治所。公元前210年,秦始皇巡遊至會稽郡南部屬地,今的“”,將其改名為。

會稽郡初置時,領有吳、越兩國之地,大致相當於今江蘇長江以南、安徽東南、上海西部以及浙江北部。二十六年(前221年),分天下為三十六郡,分會稽郡西部置,其轄境略同於漢代之,大致相當於今南京市、浙江西北一隅及安徽東南之地。

西漢

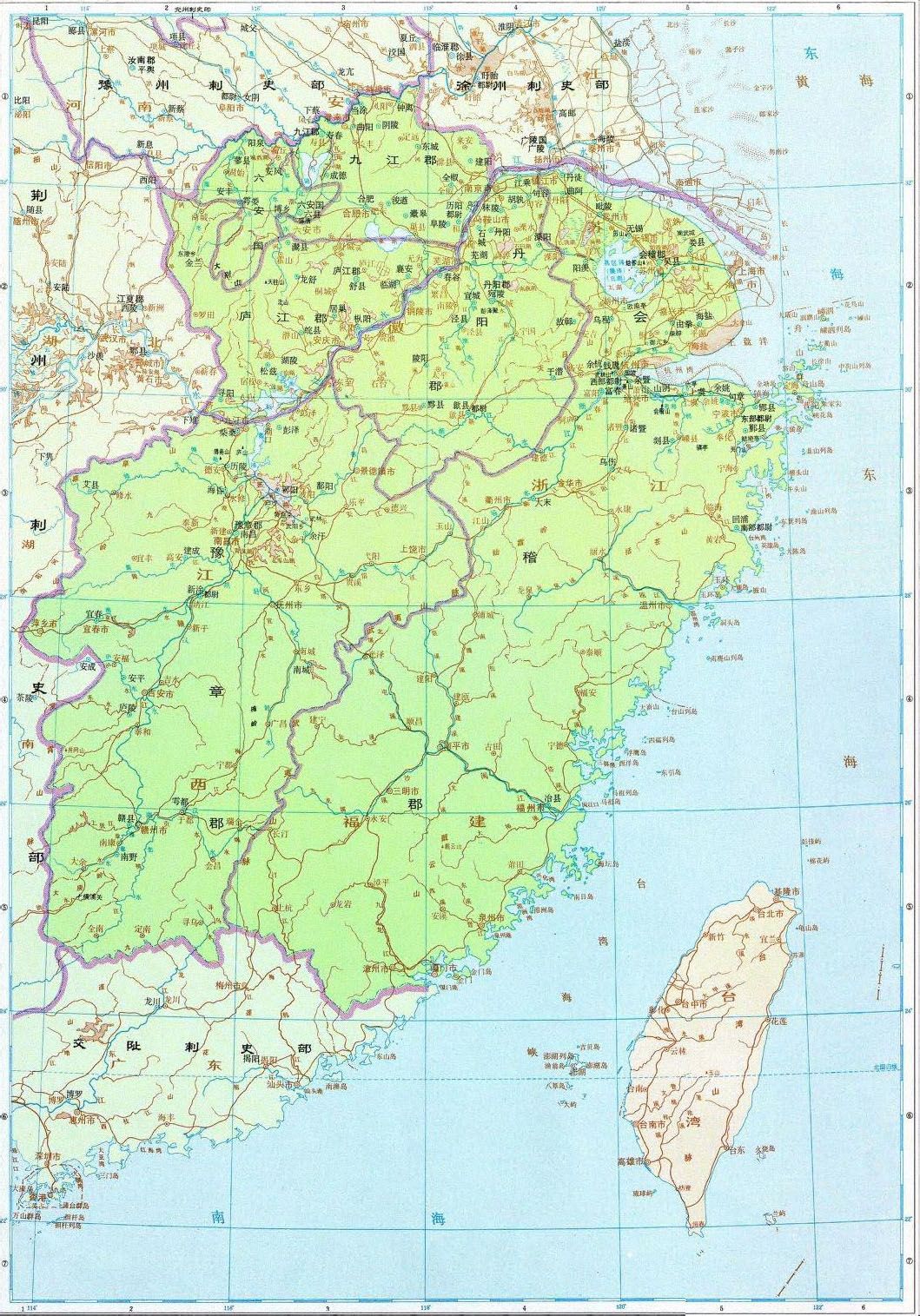

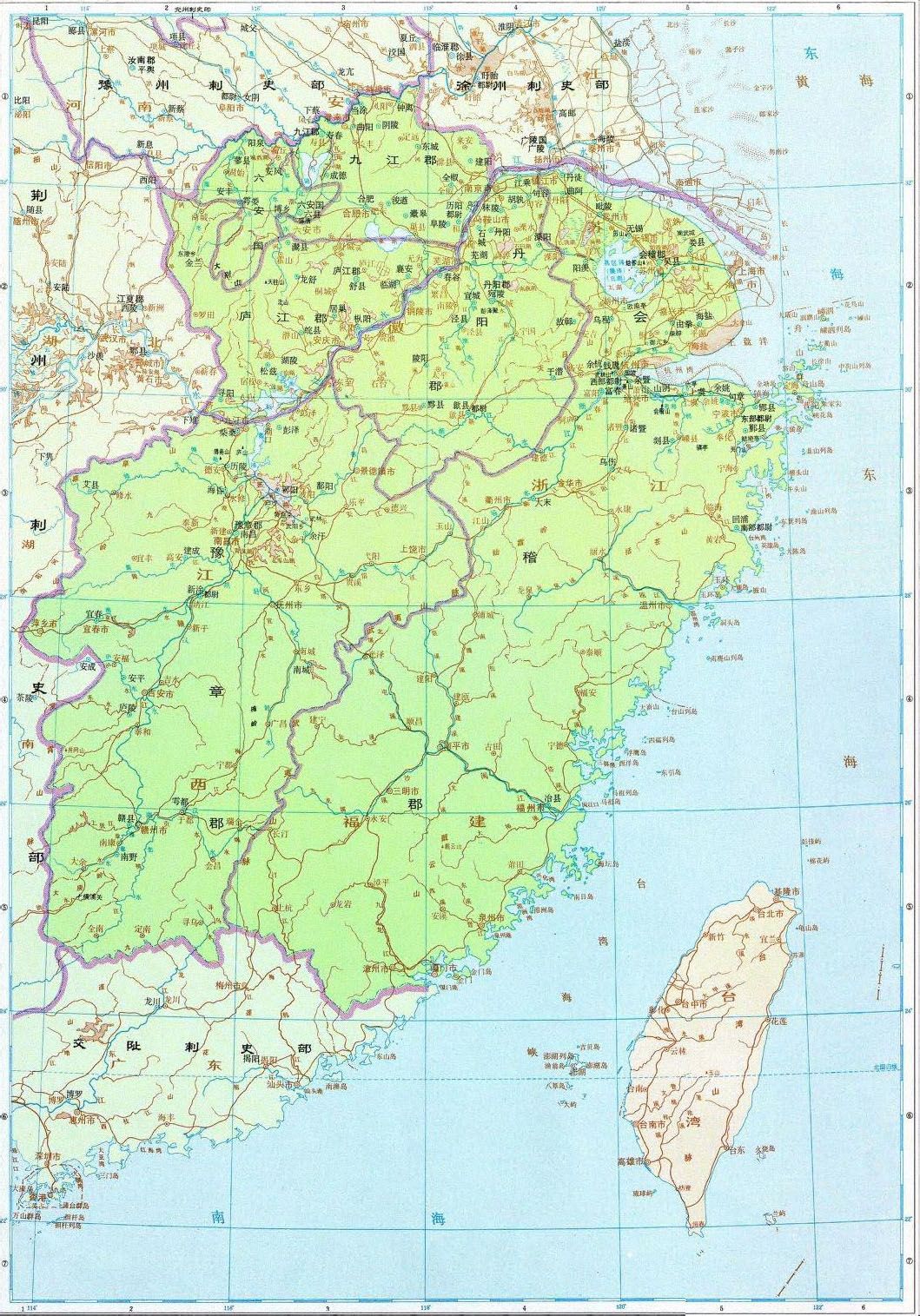

漢初會稽郡又稱。高帝五年(前202年)正月,徙齊王為楚王,以秦之、會稽郡、、、置楚國,都,次年廢韓信為淮陰侯。高帝六年(前201年)正月,立為荊王,置,領“故東陽郡、鄣郡、吳郡(會稽)五十三縣”,相當於今江蘇省淮河以南、上海市以及浙江省北部。高帝十一年(前196年),荊王賈為淮南王兵所殺。次年,立為吳王,置吳國,領劉賈荊國故地。三年(前154年),平,吳王濞兵敗身死,吳國除。景帝徙王為王,分吳國之、置江都國。會稽郡屬中央直轄。 西漢揚州刺史部(含會稽郡)

西漢揚州刺史部(含會稽郡)

西漢揚州刺史部(含會稽郡)

西漢揚州刺史部(含會稽郡)漢初,“會稽東接于海,南近諸越,北枕大江,間者闊焉”,領二十餘縣。其南有,即秦代。高帝五年封為閩越王,其領地在今福建一帶。三年(前192年)封閩君搖為東海王,建都,故又稱東甌王,統轄今浙江南部地區。建元三年(前138年),吳王濞之子劉駒煽動閩越北擊東甌,武帝遣中大夫發會稽郡兵渡海往救。漢兵未至,閩越已退兵。東甌王請求舉國內遷,武帝將其人口安置於長江、淮河之閒。建元六年(前135年),閩越王郢反,漢發兵滅閩越,立無諸之孫繇君醜為粵繇王,又立郢之弟為東越王。六年(前111年),東越王余善反。元年(前110年)漢兵平定東越,遷其部眾於江淮閒。其後逃遁山谷的閩越遺民復出,故於閩越故都之地置(今福州市)。又有東甌遺民出,二年(前85年)乃於東甌故地置。

、之際(約前8年),會稽郡領二十六縣,其轄境大致相當於今江蘇省長江以南的蘇州、無錫、常州、四市,上海市西部,浙江省除、西部、的其餘地區,以及福建省中部沿海一帶。主編的《》將今福建省全境畫入會稽郡。但福建西南部,即會稽、、三郡之間一帶,原為高帝十二年所封南海王織所領,未聞有所建置。福建北部地區亦無法證實為會稽郡所轄。

西漢會稽郡轄縣如下表:

縣名 | 守尉治所 | 縣治所在地 | 改名 | 備註 |

郡治所(首府) | 江蘇省 | 順帝時入吳郡,為吳郡治所。 | ||

江蘇省一帶 | 風美 | 舊為雲陽縣,順帝時入吳郡。 | ||

浙江省境內 | 烏孝 | |||

江蘇省境內 | 毗壇 | 舊為延陵縣,順帝時入吳郡。 | ||

浙江省境內 | 余衍 | |||

江蘇省境內 | 順帝時入吳郡。 | |||

浙江省境內 | 疏虜 | |||

江蘇省境內 | 有錫 | 順帝時入吳郡。 | ||

浙江省紹興市境內 | 故越王之都城,在會稽山之陰(北),故名山陰。東漢遷郡治(首府)於此。 | |||

江蘇省丹徒鎮 | 順帝時入吳郡。 | |||

浙江省境內 | ||||

江蘇省一帶 | 婁治 | 順帝時入吳郡。 | ||

浙江省境內 | 會稽 | |||

浙江省一帶 | 展武 | 舊為武原鄉,有。順帝時入吳郡。 | ||

浙江省境內 | 盡忠 | |||

浙江省境內 | 順帝時入吳郡。 | |||

浙江省境內 | 末治 | |||

浙江省境內 | 順帝時入吳郡。 | |||

浙江省寧波市慈城鎮王家壩村 | ||||

浙江省杭州市市區內 | 進睦 | 順帝時入吳郡。 | ||

浙江省寧波市境內 | 謹 | |||

西部都尉治 | 浙江省杭州市市區內 | 泉亭 | 有武林山、武林水。順帝時入吳郡。 | |

浙江省寧波市境內 | 海治 | |||

浙江省境內 | 誅歲 | 順帝時入吳郡。 | ||

福建省福州市市區內 | 閩越故地。 | |||

東部都尉治 | 浙江省境內 | 東甌故地。 |

稱“鹽”為“余”。會稽郡有餘暨、、,大概都與鹽業有關。

西漢會稽郡的治所(今)在當時是長江以南的第一大都市,在《》中謂:“夫吳自、、王濞三人,招致天下之喜游弟子,東有海鹽之饒,章山之銅,三江五湖之利,亦江東一都會也。”蘇州也被認為是長江三角洲地區的第一個中心城市,其地位維持了兩千多年,直到以後(庚申之劫)方為上海所取代。

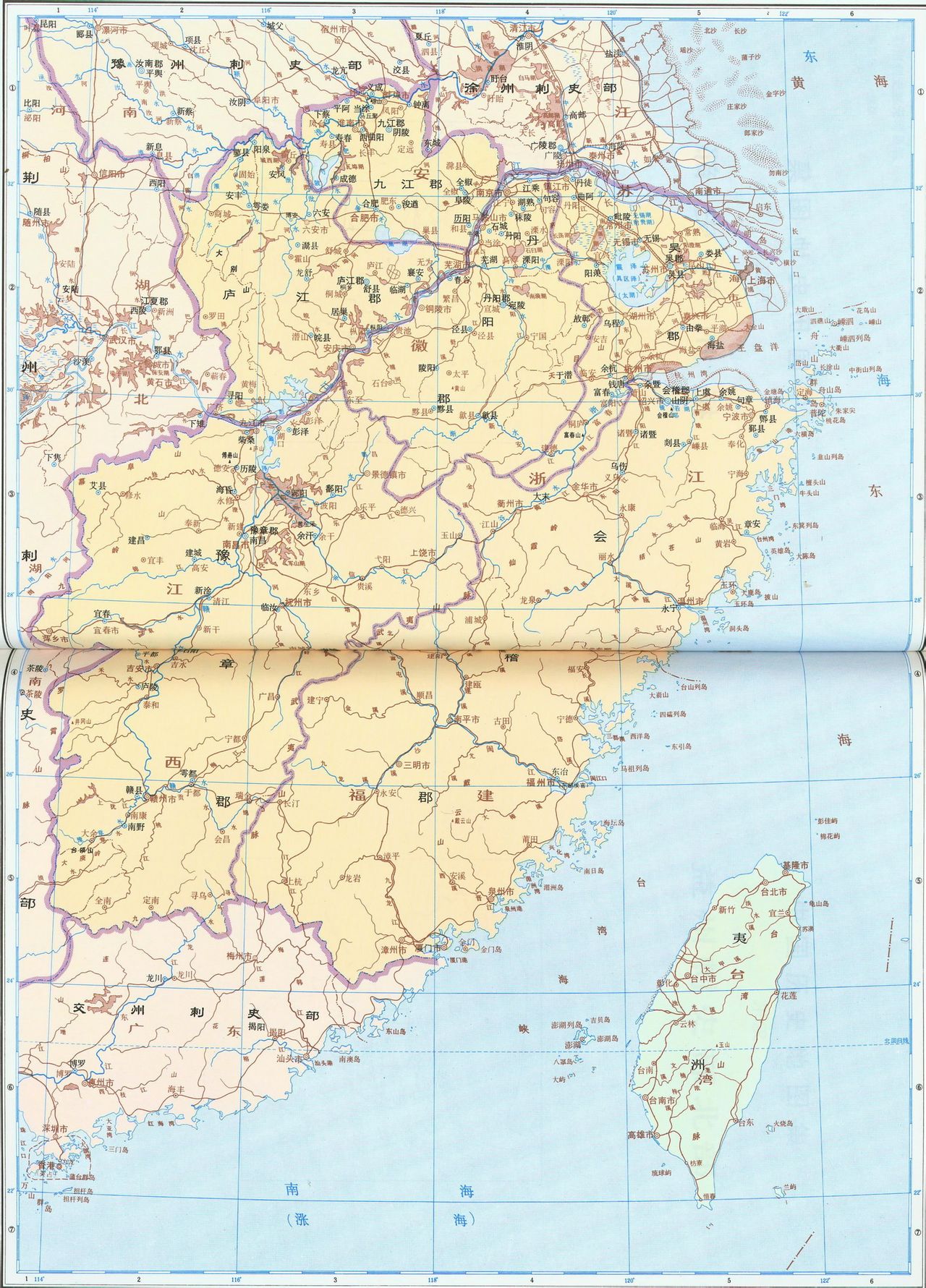

東漢

東漢揚州刺史部(含會稽郡)

東漢揚州刺史部(含會稽郡)建武中改為東冶,又析置。元年,析回浦鄉為,即西漢之。外國有資料謂,吳會分治前的會稽郡治所吳縣(今)在公元100年左右為僅次於都城洛陽的全國第二大城市和世界第九大城市,人口近十萬。

中,令等人因會稽郡轄境廣大,屬縣偏遠,上書求分郡而治。永建四年(129年),析會稽郡中心發達地區十三縣置,是為“吳會分治”。改吳郡郡治,會稽郡移治(今紹興)。三年(138年),釐章安縣鄉置。此時會稽郡領十五縣:、鄮、、、余暨、太末、、剡、、句章、、、東冶、、候官。

時,及一族先後割據,於郡內析置十餘縣。三年(192年),分置,分南鄉置。二年(195年),分諸暨縣置。建安元年(196年),孫策分章安縣南鄉置,又分候官置建安、、三縣。建安四年,分太末縣置。建安十年(205年),分、地置。建安二十三年(218年),析太末縣置,析新安縣置。至建安末年,會稽郡至少領有二十六縣。

六朝

三國吳時析置、永康縣。二年(257年),釐東部臨海之地置;治。三年(260年),釐會稽郡南部置,治。元年(266年),又釐諸暨、剡縣以南置東陽郡,治長山縣。改會稽之餘暨縣為。西晉時,會稽郡僅轄十縣:山陰、上虞、餘姚、句章、鄞、鄮、始寧、剡、永興、諸暨。轄境大致相當於今、寧波市除、的其餘地區及杭州市一帶。、兩代無所改置,仍領十縣。梁、陳朝時代於會稽郡置。

隋唐

隋開皇九年(589年),滅陳,改東揚州為。省並、上虞、始寧、永興四縣置,省並餘姚縣、鄞縣、入。大業初改為。大業三年(607年)改越州為會稽郡,領四縣:會稽、、剡、。

唐武德四年(621年)復置越州,領會稽、諸暨、山陰三縣。武德七年,以姚州之餘姚縣來屬。次年(625年),廢鄞州為鄮縣,廢為剡縣,併入越州,又省山陰縣。二年(677年),分會稽、諸暨二縣復置永興縣,天寶元年改為縣。二年(686年),分縣復置山陰縣,與會稽縣同城而治。天寶元年(742年),改越州為會稽郡,領七縣:會稽、、諸暨、餘姚、剡、蕭山、上虞。乾元元年(758年)復為越州。

宋代

宋時越州別名會稽郡,先後屬、。南宋紹興年間,越州改稱,為兩浙東路治所,和會稽兩縣成了紹興的屬縣。

人口

秦漢時,會稽郡是人口密度較低的地區。秦始皇曾徙天下罪人于山陰。七國之亂中,吳王徵發吳國14歲以上、62歲以下的男子從軍,得二十餘萬。景帝令諸將“擊反虜者,深入多殺為功。斬首捕虜比三百石以上皆殺,無有所置”。漢軍擊敗七國叛軍時,已經“斬首十餘萬級”,其中多半是吳軍。故此時會稽郡人口應有不小的損失。

據今人推算,包括會稽郡在內的原劉濞吳國地區,自景帝三年至平帝元始二年的156年間,人口增長了0.88倍,年平均增長率約為4‰,在全國處於較低水平。二年(公元2年),會稽郡26縣共有223038戶,1032604人,占全國總人口的1.79%。平均每縣39716人,每戶4.63人。除回浦縣、冶縣之外24縣,人口密度約為每平方千米14.28人。

、東漢之際,不少中原移民避亂遷入會稽。順帝五年分置吳郡前,會稽郡大約有287254戶,1181978人。人口較西漢末年增加了近十五萬人。外國更有資料謂,會稽郡治所吳縣(今)在公元100年左右為僅次於都城洛陽的全國第二大城市和世界第九大城市,人口接近十萬。順帝永和五年(140年)吳會分治,13縣析出,會稽郡戶口減少了一半以上,有123090戶,481196人。平均每縣32080人,每戶3.91人。經過漢末三國戰亂,又因臨海、建安、東陽三郡分出,西晉初年,會稽郡戶數僅有三萬。時,中原人口大量遷入吳越之地,會稽人口有所增加,但在晉末孫恩之亂中又有所損失。八年(464年),全郡有52228戶,348014人,平均每縣34801人,每戶6.66人。隋大業三年(607年),戶數為20271。唐天寶元年(742年),有90279戶,約529589人。

地方志

書名 | 成書年代 | 作者 | 備註 |

戰國至東漢 | 原書十六卷,今本十五卷。 | ||

東漢 | 原書十二卷,今本十卷。 | ||

會稽土地記 | 三國吳 | 《隋書·經籍志》一卷。舊、新唐書經籍志作會稽記,四卷。 | |

會稽先賢傳 | 三國吳 | 隋志七卷。兩唐志五卷。 | |

會稽典錄 | 晉 | 原書二十四卷。 | |

會稽記 | 晉 | 隋志一卷。兩唐志不載。 | |

會稽後賢傳記 | 晉 | 鐘離岫 | 隋志二卷。兩唐志並作會稽後賢傳三卷。 |

會稽先賢像贊 | 不詳 | 賀氏 | 隋志五卷。兩唐志四卷,新唐志題作會稽先賢像傳贊。 |

會稽記 | 南朝宋 | 不見著錄。 | |

會稽郡十城志 | 南朝宋 | 佚名 | 不見著錄。 |

會稽地誌 | 南朝梁、陳時 | 夏侯曾先 | 不見著錄。 |

行政長官

秦

郡守

,秦假會稽郡(代理郡守),為所殺。

,項羽叔父,殺殷通後自稱會稽郡守。

兩漢

太守

,後世避劉莊諱改為,會稽吳人。武帝建元、之際任會稽太守,在職三年。

,會稽吳人。六年(前123年)任太守。

魯伯,琅邪人。約、時在任。

,字游君,沛人。成帝中在任。

黃讜,人。光武帝建武初年在任。

竇翔,建武初年在任。

,字伯魯,京兆人。建武二十九年(53年)在任。明帝中免職。

,永平中去職。

,東漢初年在任。

,約時在任。

慶鴻,河南洛陽人,約在章帝、和帝之際在任。

,字伯饒,成都人。和帝中在任。

,字伯威,人,族孫。永元中在任。

,字仲師,長安人。和帝、安帝之際在任。

尹□,其名失載。人。和帝、安帝之際在任。

,安帝時在任。

,汲人。順帝時在任。

,字景公,人。順帝時在任。

成公浮,順帝、桓帝之際在任。

,字叔薦,順帝時在任,修築。

苦灼,不知何時在任。

,字祖榮,東萊人。約在時為會稽太守。與漢末豫章太守劉寵同名。

傅世起,魯人。桓帝初在任。

,從弟。約桓帝時在任。

,人。桓帝、靈帝之際在任。

,初在任。,二年去職。

徐圭,熹平中在任。 唐瑁,潁川人。約在靈帝、獻帝之際任會稽太守。

,字元平,南陽人。中為會稽太守。

,東海郯人。獻帝初平中在任。初平四年(190年)為所逐。

,獻帝興平中自任會稽太守。建安五年卒。

,建安五年繼孫策自任會稽太守。

,漢末建安中孫權所置會稽太守。

,吳郡人。不知何時在任。

六朝

會稽王

朝代 | 姓名 | 諡號 | 在位時間 | 備註 |

吳 | 258年至? | 孫權幼子。吳元年(252年)即帝位,太平三年被廢為會稽王,後又貶為候官侯。 | ||

晉 | 簡文皇帝 | 326年至371年 | 初封琅琊王,元年徙封會稽王。二年復徙封琅琊,仍保留會稽王號。元年即皇帝位。 | |

晉 | 孝武皇帝 | 365年至372年 | 始封會稽王,鹹安二年立為皇太子,即皇帝位。 | |

晉 | 會稽文孝王 | 392年至402年 | 簡文帝子,十七年徙封會稽王,元年死於。 |

會稽太守

,人,吳時會稽太守。

,吳孫皓時會稽太守,三年(274年)免官。

,潁川人。父。東晉初會稽太守。

,繼庾琛為太守。

,泰山南城人。劉宋中為會稽太守。

孔山士,會稽山陰人,孔靖子。元嘉末為會稽太守,卒於任上。

,會稽山陰人,孔靖弟。時會稽太守,著有《》。

,梁衡陽嗣王。三年(504年)任會稽太守。

,字子恭,吳興武康人。陳三年至天嘉元年兼任會稽太守。

,字孝節,人。中為會稽太守。

會稽相

朱則,晉初為會稽相,推薦過。

,晉初為會稽相,太安二年(303年)起事後為冰所逐,翌年冰為賀循敗後復任會稽相。

程超,石冰起事所置會稽相,原為寧遠護軍,冰為賀循敗後投降。

,字彥先,會稽山陰人,後為征東將軍奏請領會稽相,但實際未上任。