日本帝國(日語:だいにっぽんていこく;1889-1945年),正式稱呼為“大日本帝國”,源自《》,雖然1936年之後才成為官方檔案上的通用國號;1947年《》頒布後,日本官方不再以此為正式國號。國際上多用此來指稱日本從1868年開始到1945年戰敗之間,掌握政治實權,對外施行擴張政策的歷史時期。

日本在後,從武家重回天皇手中,並開始實施一系列現代化措施,在政治、經濟與社會各領域全面仿效,使其國力逐漸壯大;對外關係上,透過一連串的條約改正措施逐漸廢除時期與西方簽訂的,同時以“”為口號積極向外擴展,對周邊國家實施與,成為唯一的國家。、等一系列具有軍國主義性質的符號應運而生。雖然在國內推行,但1930年代中期後,逐漸抬頭,與掌控,之後爆發的與,使日本成為發起二戰的之一,更是日本一連串侵略行動的最高峰。1945年後,由實施,同時修改與改造,使此“帝國”時期告終。

基本介紹

國家名稱,歷史沿革,古代歷史,明治維新,侵略擴張,大正時代,戰爭策源,二戰時期,戰敗投降,行政區劃,首都,內地,外地,租借地,委任統治區域,間接統治區域,二戰期間,政治,國家領袖,立法機構,政黨,軍部,人口,

國家名稱

“日本”、“日本國”、“大日本”、“日本帝國”、“大日本帝國”等名稱都曾經被日本政府使用過,直到1936年(昭和11年),國號正式統一為“大日本帝國”,通稱“帝國”。第二次世界大戰結束後,敗戰的日本在盟軍占領當局的指導下形成新的國家體系。1947年(昭和22年),《》頒布施行以取代《》,官方檔案也改用“日本國”國號,“大日本帝國”一詞走入歷史。

歷史沿革

古代歷史

公元4世紀中葉,日本開始成為統一的國家,稱為。公元645年“”後,日本建立了以為絕對君主的國家。12世紀末,日本進入由階層掌管實權的“幕府時代”。19世紀中葉,英、美、等國家迫使日本簽訂許多,和社會矛盾激化,實行封建的統治動搖,具有改革思想的地方實力派和兩藩,在“尊王攘夷”、“富國強兵”的口號下倒幕。

明治維新

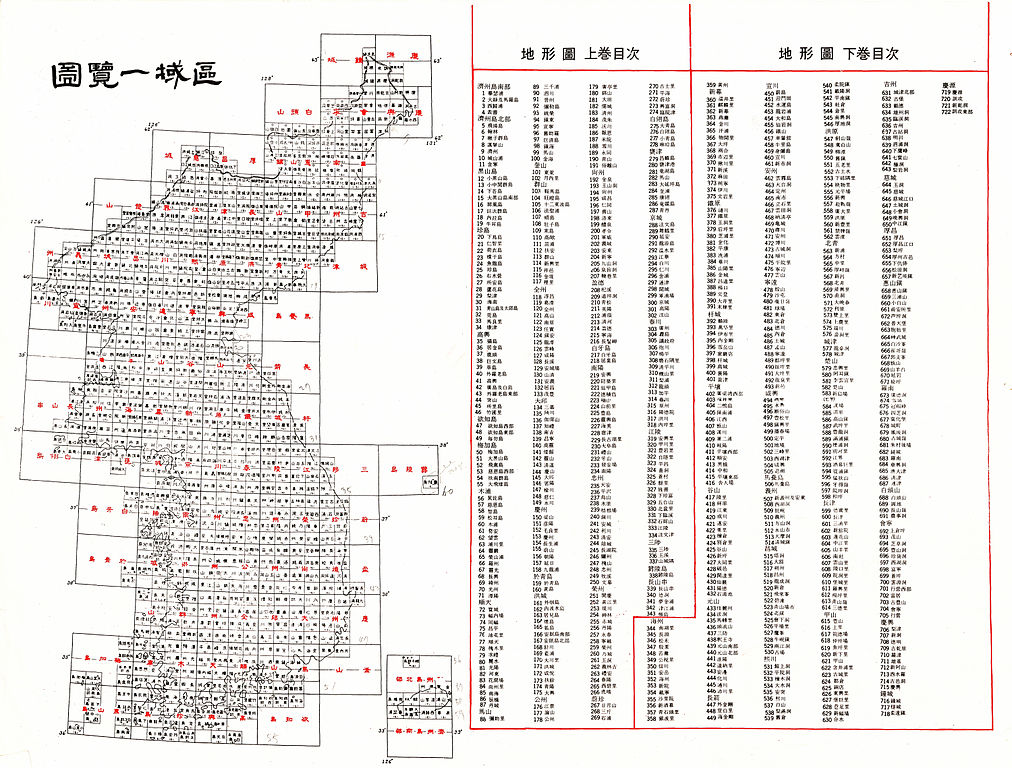

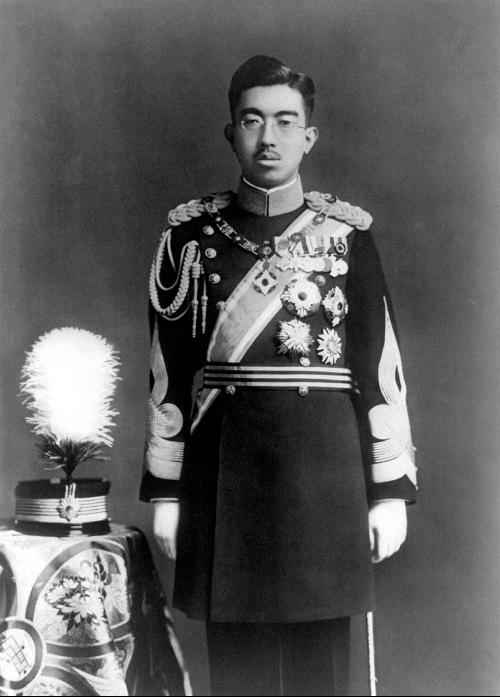

1867年11月9日(慶應三年10月14日),第15代將軍向登基不久的睦仁天皇歸還政權,稱為。1868年1月3日(慶應三年12月9日),日本改元明治,朝廷同時發布“”大號令。根據大號令,以討幕派的和的領導班子為中心組成了新的政府,天皇正式重新掌握政治實權。 昭和天皇

昭和天皇

昭和天皇

昭和天皇1871年,摧毀了所有的封建政權。同年成立新的。1873年實行全國義務兵制和改革。另外還統一了貨幣。在19世紀70年代中期,這些改革遭到兩方面的反對:一方面是失意的,他們糾集對農業政策不滿的農民多次興行叛亂;另一方面是受西方自由主義思想影響的民權論者,他們要求實行立憲,召開議會,萬事決於公論。明治政府在各方面的壓力下,1885年實行,翌年開始,1889年正式頒布憲法,1890年召開第一屆國會。在政治改革的同時,也進行經濟和社會改革。明治政府的主要目標是實現工業化。軍事工業以及交通運輸都得到很大發展。1872年建成第一條鐵路,1882年成立新式銀行,日本在現代工業國的道路上前進。

1889年(明治二十二年)2月11日,《》生效,天皇定為國家元首,政體為(君主立憲制的分支),內閣及國會也漸次設定。

侵略擴張

參見:、

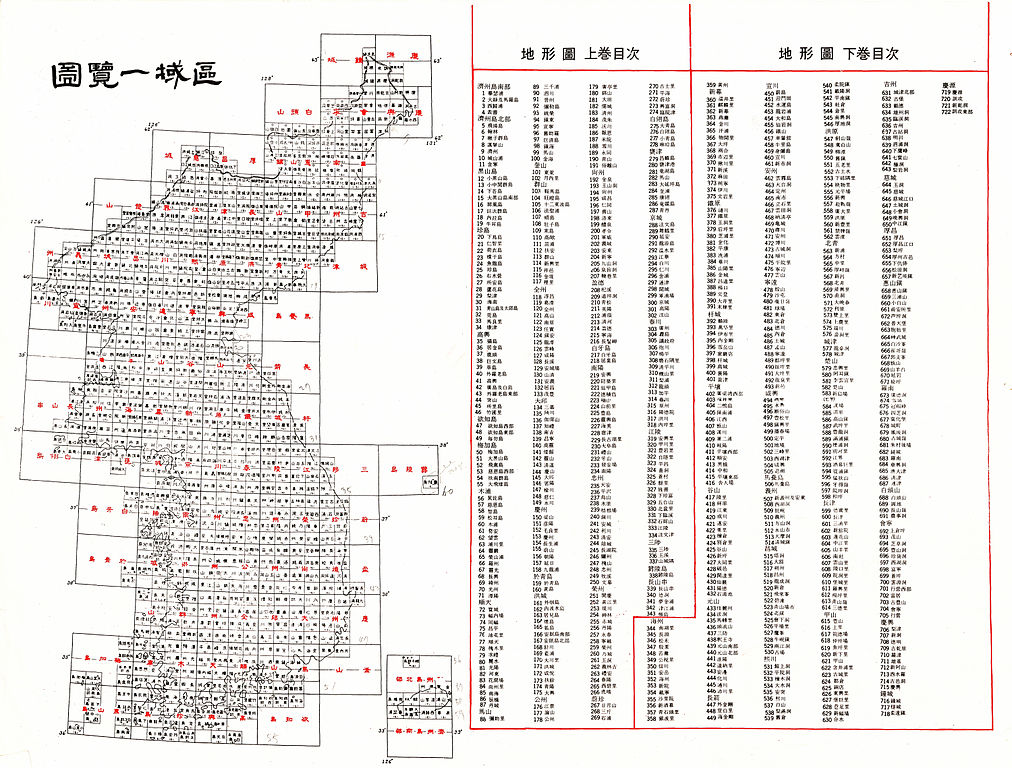

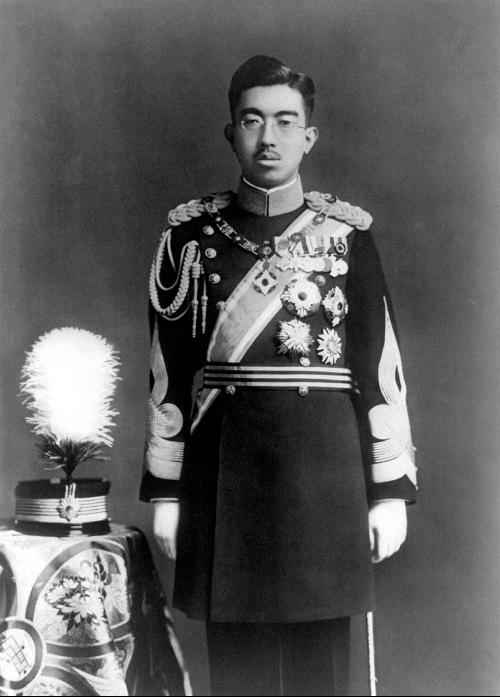

日本國力逐漸強大。在(日本方面稱“日清戰爭”)中打敗中國及日俄戰爭中殲滅俄國,成為帝國主義列強其中的一角。 《朝鮮總督府管轄範圍圖》

《朝鮮總督府管轄範圍圖》

《朝鮮總督府管轄範圍圖》

《朝鮮總督府管轄範圍圖》在確保國際地位的同時,於1879年染指清朝朝貢國,並改設為。

1910年吞併朝鮮。文化上,日本從歐美傳入了新的學問,藝術;帶有未曾在日本出現過的個人主義小說,文學開始出現,與以前不同的文化展開了。

宗教上,改變了以往神佛合流的現象(),出現了打壓佛教(廢佛毀釋)等等的運動。

大正時代

大正年間(1912年-1926年)稱為大正時代。

於1912年駕崩,子嘉仁繼位,改元大正,是為大正時代。大正元年,因為倒閣而引起了第一次護憲運動((大正デモクラシー),開始出現。

大正時代前期,發生了第一次世界大戰,時為自明治維新以來日本國力最高峰的盛世,但1921年,大正天皇因病而由太子攝政,數年後發生,以及在國際會議中節節敗退,使日本日漸艱難。

權貴與政黨不斷抗爭,發生了第二次護憲運動,實行了全民(1925年)。亦由唯一的元老推薦首相,提倡“憲政之常道”。

與明治時代取得的歷史性進一步相比,大正天皇被稱為“不幸的大正”。大正天皇在位15年,政績還不如明治,而且他一生為所困,最後被迫讓權療養,由裕仁親王攝政。

戰爭策源

1926年12月25日,大正駕崩,1926年,裕仁登基,日本進入。第一次世界大戰時期,日本經濟景氣。但戰後隨著經濟大後,社會不安加劇,日漸衰落(例如主張懲罰殺害的兇手而被迫下台),首相甚至會被人刺殺(如與),皇道派軍人漸漸掌握政權。

- 軍部勢力的崛起

二戰前的,是在後伴隨軍事近代化組建起來的。明治初期近代天皇制初創,國家軍制尚未定型,基本上是採用軍權從政主義,歸屬於政府。但在實際用兵時,往往派出“討伐總督”負責軍事指揮,出現了獨立於政府以外的軍事機關,顯露了軍權獨立的端倪。後在等人主持下,摹仿,建立起直屬於分管軍令大權的陸軍參謀部,海軍也分出相應的軍令機關。軍令大權被分立出來,只將軍政大權歸屬於內閣。1889年頒布的《》又以法律的形式確立了這種變化的新的軍政關係。 昭和天皇

昭和天皇

昭和天皇

昭和天皇憲法規定,天皇總攬統帥權,並賦予軍令長官“帷幄上奏權”,即凡有關軍令事項,可以不經過內閣直接上奏天皇,由天皇裁決。這就是戰前日本盛行的“統帥獨立原則”。從法律角度來說,只有天皇能夠管轄軍部,但近代天皇制的特點是“廷政分離”,天皇不親政,即使在御前會議上裁決爭端,也多數是只聽不答。所以,陸海軍名義上直轄於天皇,實際上無所約束,自成中心,在天皇權威神聖光環中,軍部成為明治憲政的“權力核心”。

- 軍部法西斯化

成為獨立於內閣之外的“權力核心”後,還要求在天皇的名義下建立法西斯獨裁政權。軍部法西斯化的組織條件是完全具備的:天皇的精神權威可以代替法西斯的領袖權威;軍隊所特有的嚴密紀律,軍部在國家政權中的權力核心地位,使軍部能夠發揮德、意法西斯政黨那樣的組織作用。 日本建立的九所著名帝國大學,現狀

日本建立的九所著名帝國大學,現狀

日本建立的九所著名帝國大學,現狀

日本建立的九所著名帝國大學,現狀其次,日本軍部法西斯化有基礎。日本軍部法西斯化的起點是1921年三名赴德國考察的軍官、小煙敏四郎、在畔的聚會,訂立了歸國後將全力推動改造日本的盟約,也參與其中。不久在軍隊內部出現了眾多形式的法西斯團體。1929年經濟危機爆發,日本國內經濟困難,階級矛盾尖銳,法西斯勢力趁機猖獗,他們猛烈攻擊資產階級,極力倡導的獨裁和集權,製造了一連串的暗殺、政變等恐怖事件。構成了勢頭洶湧的軍隊法西斯化,在軍部推動下,日本政府的政策也一步一步走上了對外擴張的道路。

- 日本國家法西斯化

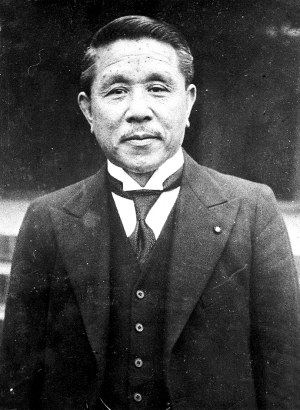

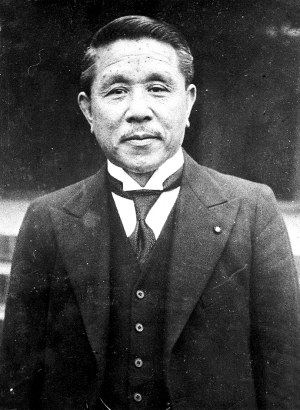

1936年的“”,傀儡政權內閣被扶持上台,這是日本國家法西斯主義確立的標誌。廣田內閣接軍部的意志確立施政方針並改組國家機構。首先,規定內閣中的陸海軍大臣必須由現役中將以上的軍人擔任,加強了軍部力量,使內閣成為軍部的工具,加強對國內人民的專治統治。同時,確立了對外侵略方針,由內閣召集、、、、等五相會議,制定“國策基準”。其主要目標是:“鑒於帝國內外形勢,帝國應確定的根本國策是依靠外交和國防,確保帝國在東亞大陸的地位,同時向南方海洋發展。”這是日本對外侵略擴張政策在法律上的確認。 廣田弘毅

廣田弘毅

廣田弘毅

廣田弘毅過去,軍部對政府干預,往往是對某項政策或對內閣成員發表意見,到廣田內閣時,軍部可以全面改組並控制政府,推行自己的施政綱領,國家的權力和內外政策已從屬於軍部法西斯。軍部控制了政府,初步結束了分裂已久的“二重政府”局面,使分裂已久的國務和兵權在服從軍部的條件下,重新結合,達到了新的法西斯主義政治統一。正因為如此,廣田內閣上台就意味著日本軍部法西斯體制確立,世界大戰亞洲策源地形成了。

二戰時期

日本對中國東北垂涎已久。前,它已通過奪取了、大連和滿洲鐵路沿線並派兵駐紮,這正是它能夠陰謀進行事變的前提。 九一八事變中侵占瀋陽的日軍

九一八事變中侵占瀋陽的日軍

九一八事變中侵占瀋陽的日軍

九一八事變中侵占瀋陽的日軍在1927年夏,就在東京召開“”,制訂了《》,露骨地聲稱中國東北“在(日本)國防和國民的生存上有著重大的利害關係”。同年7月,內閣首相向天皇奏呈《帝國對滿蒙之積極根本政策》(即臭名昭著的“”),公然宣稱:“欲征服中國,必先征服滿蒙;欲征服世界,必先征服中國。”從而確立了以“滿蒙”為侵略基地的狂妄戰略。

從1929年起,陸軍參謀本部和在中國東北三省先後秘密組織了四次“參謀旅行”,偵察情況,制定了侵略中國東北的作戰方案。1931年6月,日本陸軍參謀本部和陸軍省制定“滿蒙問題解決方案大綱”,確定了以武力侵占中國東北的具體步驟;7月,陸軍參謀本部把攻城重炮秘密調運至瀋陽,對準駐地;8月,日本陸軍大臣在日本全國師團長會議上叫嚷:滿蒙問題只有用武力解決。隨後進一步做了發動此次戰爭的各種準備。

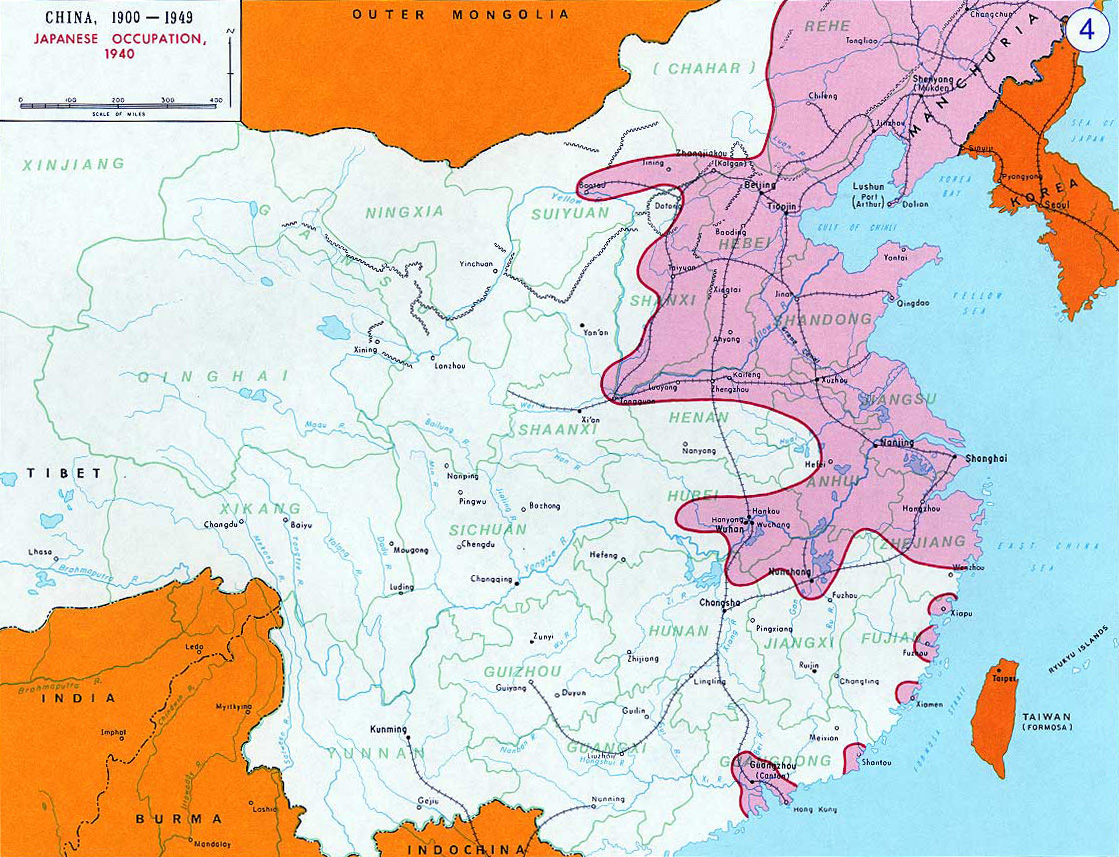

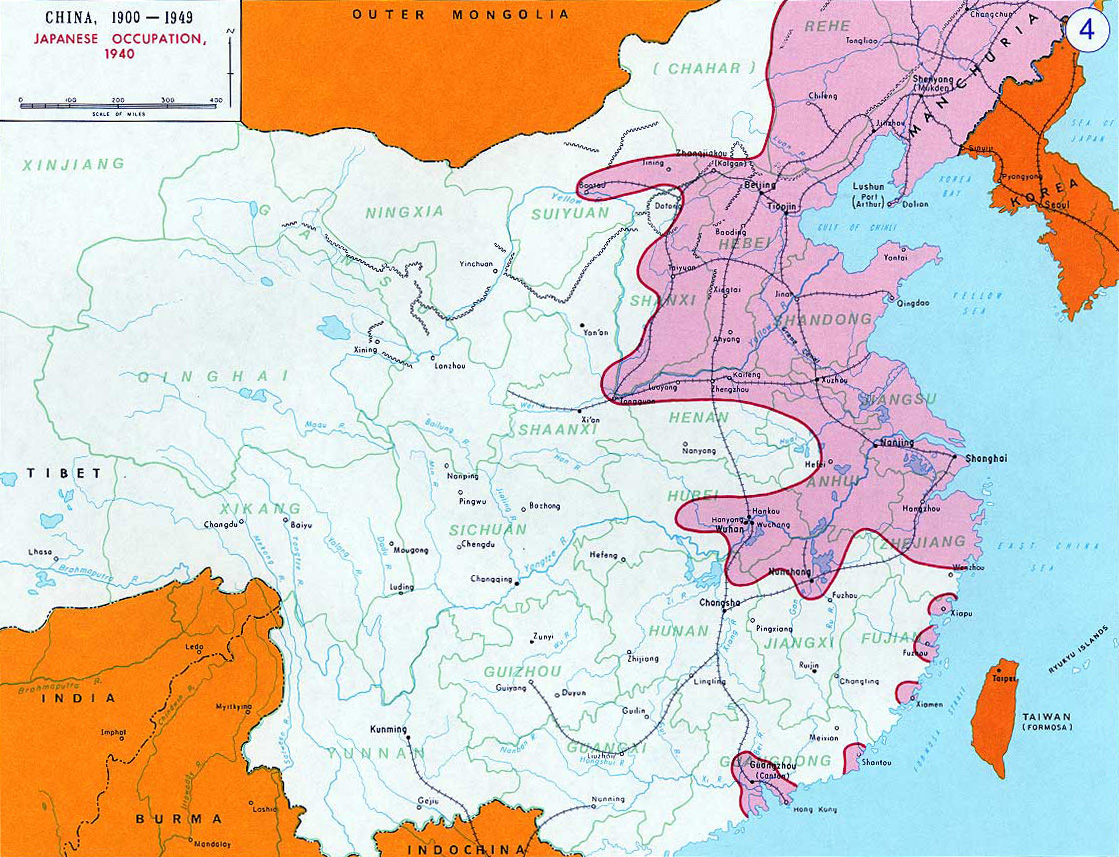

1931年(昭和六年),9月18日晚,盤踞在中國東北的日本關東軍,由鐵道“守備隊”炸毀瀋陽附近的路軌,並嫁禍於。這就是所謂的“柳條湖事件”。日軍以此為藉口,突然向駐守在瀋陽北大營的中國軍隊發動進攻。當晚日軍便攻占北大營,次日占領整個瀋陽城。日軍繼續向遼寧、吉林和黑龍江的廣大地區進攻,短短4個多月內,128萬平方公里、相當於日本國土3.5倍的中國東北全部淪陷,3000多萬人口陷入敵手。這就是震驚中外的“九一八”事變。“九一八”事變揭開了日本對中國、進而對亞洲及太平洋地區進行全面武裝侵略的序幕。 日本全面侵華

日本全面侵華

日本全面侵華

日本全面侵華1937年(昭和十二年)7月7日,日軍挑起“”,發動全面侵華戰爭。1937年12月13日,日本侵略軍侵占南京後,在日本司令官和第6師師長谷壽夫指揮下,在全城進行了40多天的血腥屠殺,使用集體槍殺、活埋、刀劈、火燒等慘絕人寰的方法,殺害中國平民和被俘軍人達30餘萬人。

1941年(昭和十六年),日軍偷襲,爆發。這一時期,不僅給中國、朝鮮、東南亞及太平洋地區人民帶來深重的災難,也給日本人民帶來痛苦的困難。這是日本歷史以及中國關係史上最黑暗的時期之一。

戰敗投降

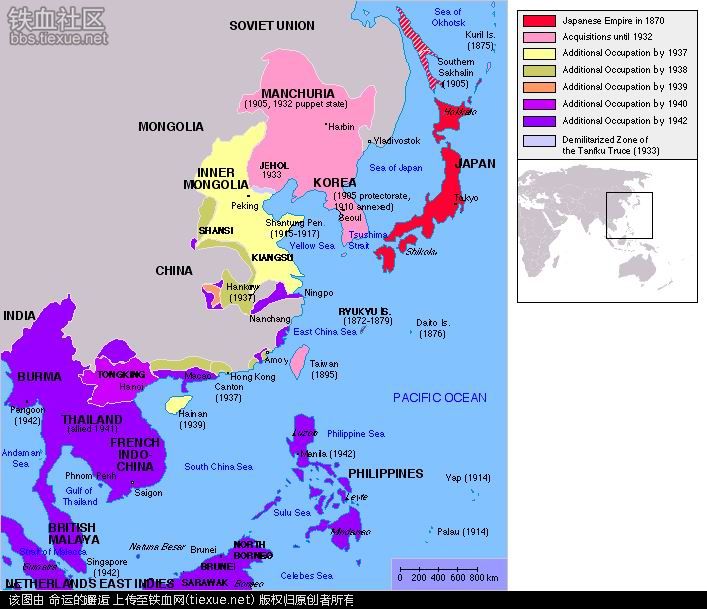

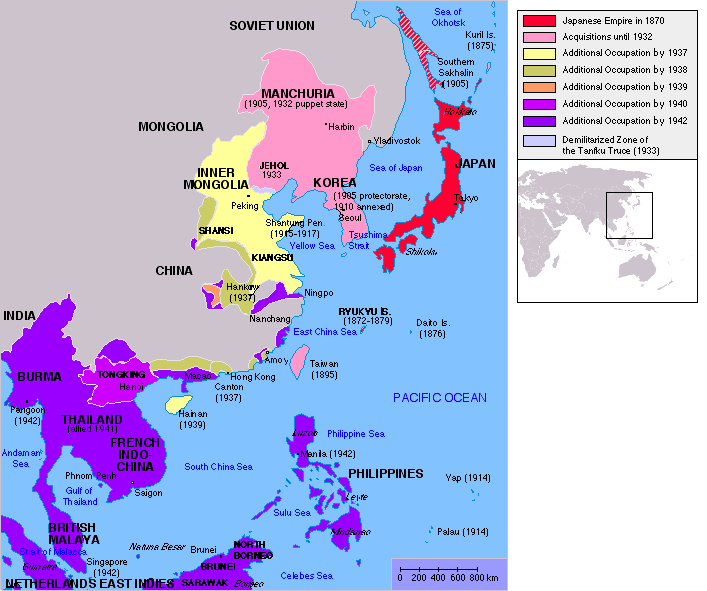

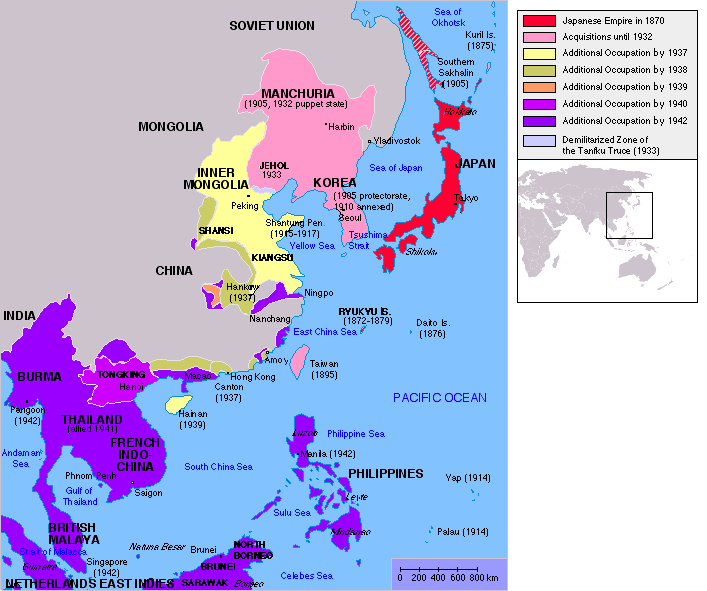

1945年5月8日,德國法西斯無條件投降,歐洲戰爭結束,世界反法西斯戰爭進入最後階段,盟軍在亞洲大陸各戰場對日軍發起反攻。1945年7月26日,中國、和三國發表《》,促令日本立即無條件投降。但是,日本政府予以拒絕,並先後三次擴軍動員,準備進行本土決戰。 日本在二戰時所統治及占領的地區

日本在二戰時所統治及占領的地區

日本在二戰時所統治及占領的地區

日本在二戰時所統治及占領的地區當年8月6日和9日,先後在日本和各投下一顆。8月8日,蘇聯召見日本駐蘇大使,通告蘇聯參加《波茨坦公告》,並宣布對日作戰。8月9日,蘇聯出兵中國東北和朝鮮北部,對日本關東軍發動全面進攻。8月14日,日本政府照會美、英、蘇、中四國政府,宣布接受《波茨坦公告》。8月15日,日本天皇裕仁以廣播《》的形式,正式宣布日本無條件投降。

1945年9月2日,日本無條件投降簽字儀式在停泊於日本的美國戰列艦上舉行。9時04分,日本外相代表日本天皇和日本政府、參謀總長代表日軍大本營首先在投降書上籤字。9時18分,以盟國最高司令官的身份簽字,接受日本投降,然後是接受投降的9個盟國代表分別代表本國依次簽字。簽字結束後,上千架美軍飛機從東京灣上空呼嘯而過,慶祝這個具有偉大歷史意義的時刻。投降書的簽署,正式宣告的徹底失敗和世界反法西斯戰爭的最後勝利。

此後,駐海外的日軍陸續向盟國投降,中國戰區的投降儀式於1945年9月9日在南京舉行。日本中國派遣軍總司令官在投降書上籤字,並交出了他的隨身佩刀,以表示侵華日軍正式向中國繳械投降。

行政區劃

首都

京都→東京

明治天皇在1867年即位後,隔年即以“行幸”(天皇出巡)的名義,將皇室駐地由京都遷至(日本歷史上稱為“東京行幸”),以之為行在,並以“在東方的京都”之名將江戶改名為“東京”。在此之後,日本朝廷及政府也隨之遷移至東京。明治天皇以的為新住所,這個新皇宮曾使用“東京城”、“宮城”等名,二戰後更名為“”至今。東京則因為是“大日本帝國的首都”而常被稱為“帝都”。 東京大地震

東京大地震

東京大地震

東京大地震日本法律並沒有規定首都位置,僅有在1923年(大正12年)9月12日發布的《關東大地震發生後之詔書》(関東大震災直後ノ詔書)提到“東京為帝國之首都”(東京ハ帝國ノ首都)。事實上,象徵天皇駐地所在的天皇寶座“高御座”並沒有隨著朝廷遷至東京而遷移,而是繼續留在京都御所(京都舊皇宮),天皇即位禮也維持在京都舉行(明仁天皇除外),這使得京都仍然具有部分的首都機能。

內地

與日本國的領土範圍相同,即、、、等四大島,加上、、,以及這些群島的附屬島嶼。

另外值得注意的是位於北海道東北方的“北方領土”。雖然日本聲稱自古即為其領土,但二戰結束後,即由蘇聯(今俄羅斯)占領並實際統治至今,日俄雙方對此仍有領土爭議。

外地

有別於內地的稱呼。雖然外地在性質上屬於殖民地,但由於在法理上,外地仍屬於日本國土的一部分,故日本本土的部分法律適用於外地。在1945年日本投降後,日本被迫放棄所有外地的統治權。

—1895年通過甲午戰爭和獲得。

- 南樺太:即南半部(北緯50度以南)

—原屬中國,後割讓給,1905年由獲得,1943年編入內地。

—1910年透過併入版圖。

租借地

- :位於南端,涵蓋大連、等地。

- :包括青島等地;日本的統治時間僅止於第一次世界大戰前後(1914年-1922年)。

委任統治區域

- (,包括現、、和勞):原為德國屬地,第一次世界大戰後由國聯委任日本統治,日本退出國聯後將其併吞。

間接統治區域

- 南滿洲鐵道附屬地()

- 中國各大城市內的租界

- 另外,日本在和內,有一定勢力。

二戰期間

| 地 區 | 現屬地 | 殖民時間 |

|---|---|---|

、北婆羅 | 馬來西亞、 | 1941年-1945年 |

英屬新加坡 | 1942年-1945年 | |

1942年-1945年 | ||

中華人民共和國 | 1941年-1945年 | |

越南 | 1940年-1945年 | |

美屬菲律賓 | 1942年-1945年 | |

印度尼西亞 | 1941年-1945年 |

政治

國家領袖

- 天皇

- 1868–1912

- 1912–1926

- 1926–1947

- 內閣總理大臣

- 1885–1888 (首)

- 1941–1944

- 1946–1947 (末)

立法機構

帝國議會是日本帝國的最高立法機關,也是日本從1889年發布《大日本帝國憲法》到1947年發布《日本國憲法》期間的國會名稱。其歷史包括從1890年11月29日的第1回帝國議會、至1947年3月31日的第92回帝國議會。

帝國議會由眾議院和貴族院構成,眾議院議員由國民選出,貴族院議員則由不經選舉的皇族、華族、敕任議員構成。貴族院不解散,所以多數議員是終身任期。兩院許可權對等,但是眾議院擁有預算先議權。1890年11月29日,第1屆眾議院、貴族院開議;1947年3月31日,第92屆眾議院解散、貴族院停會。1947年5月3日,《日本國憲法》施行,自此“帝國議會”改稱為“國會”。

1947年後日本國會召開的回數是從1947年更名之後開始計算,惟眾議院的屆數統計仍然從帝國議會時期起算。

政黨

一戰後的新形勢進一步把日本推向了十字路口,各派政治勢力組合分化,不斷產生新的政團,提出各種出路方案。各社會主義、團體及共產黨倡導民主、反對戰爭;資產階級民主派政黨方面,有提出“小日本主義”,主張放棄海外殖民領土、反對黷武擴張主義;等人倡導 “經濟立國”和等人主張“協調外交”,不僅具有思想與理論方面的影響,且通過政黨內閣實施了適應“凡爾賽—華盛頓”體制而與英美等國協調的外交政策,參加談判並締結了國際社會的非戰公約及裁軍等協定。民主派政黨的活躍及其成就,形成為二十年代日本政黨政治的“黃金時代”。

民主派政黨此期最大的政治成就在於,在國家體制調整方面曾一度削減軍部勢力。政黨方面要求實行軍部大臣文官制,形成了對於軍部勢力的相當壓力。與政治層面相應對,還出現了較為普遍的"蔑視軍人"、" 軍人的社會地位低下"的社會心理傾向,一向受人欣羨的軍職變得被人看不起了,甚至在公共汽車上,軍官的靴子偶而碰了別人就會聽到罵聲,一些軍官上下班都不敢穿軍裝。

二、三十年代曾是日本政黨政治的“黃金時代”,、團體及其思想流派甚多,尤以基於“民本主義”、“協調外交”、“小日本主義”等影響甚大。但最終都被法西斯專制主義所壓倒,法西斯主義的擴張理論逐漸成為社會思想界主流,更成了軍政當局對外政策的理論支柱。

軍部

在1936年"二二六"事件之後,日本法西斯軍部完全控制了國家政府,制定出《國策基準》,宣布要"一方面確保帝國在東亞大陸的地位,另一方面向南方海洋發展"。確定了發動世界大戰,實施北、南進戰略的基本方向。最後終於通過發動1937年""、1941年"",將整個東半球推入火海。還先後將其要侵占和控制的地域命名為"華北經濟圈","日滿華經濟圈",""等等。日本法西斯軍國主義的一系侵略戰爭行動都是在其"生存空間"、 "戰爭萬能論"、 "民族協和"、 "化學結晶說"與"殖民解放說"等形形色色的、具有東方特色的擴張理論指導之下發動的。直到今天,我們還不斷聽到這一些歷史的回聲在翻新或重放。

人口

| 地區 | 面積 | 1920年 | 1930年 | 1940年 |

|---|---|---|---|---|

日本 | 382,560.83 | 55,963,053 | 64,450,005 | 73,114,308 |

台灣 | 35,961.21 | 3,655,308 | 4,592,537 | 5,872,084 |

樺太 | 36,090.30 | 105,899 | 295,196 | 414,891 |

朝鮮 | 220,788.44 | 17,264,119 | 21,058,305 | 24,326,327 |

總計 | 675,400.78 | 76,988,379 | 90,396,043 | 103,727,610 |

關東州 | 3,462.45 | 688,130 | 955,741 | 1,367,334 |

滿鐵附屬地① | 290.30 | 231,438 | 372,270 | - |

南洋群島 | 2,148.80 | 52,222 | 69,626 | 131,157 |

①.1937年行政權返還偽滿洲國(註:滿實際在日控制下)。 | ||||