抗日戰爭(war of resistance against japan)簡稱抗戰,指中期中,中國抵抗日本侵略的一場民族性的。國際上稱作第二次中日戰爭(second sino-japanese war)、 (japanese war of aggression against china)。抗戰時間從1931年9月18日開始算起,至1945年結束,共十四年抗戰。

1931年,侵華日軍發動後,完全侵占中國東北,並成立,此後陸續在華北、上海等地製造事端、挑起戰爭,則採取妥協政策避免衝突擴大。1937年7月7日,在北平附近挑起,中日戰爭全面爆發。1941年12月7日日本發動後,12月9日正式對日宣戰。1945年8月15日,日本向無條件投降。

中國戰場是二戰的主戰場之一。中國人民的抗日戰爭是二戰的重要組成部分。

中國人民抗日戰爭,是歷史上最偉大的衛國戰爭,是中國人民反抗日本帝國主義侵略的正義戰爭,是世界反法西斯戰爭的重要組成部分,也是中國近代以來抗擊外敵入侵第一次取得完全勝利的民族解放戰爭。

基本介紹

戰爭背景,日本對外擴張,日本經濟危機,國際環境,雙方陣營,主要首腦,主要將領,戰爭經過,局部抗戰,全面抗戰,日本戰敗,主要戰場,概述,正面戰場,敵後戰場,主要戰役,戰爭損失,軍隊傷亡,平民傷亡,財產損失,空軍損失,海軍損失,戰爭紀念,紀念節日,紀念建築,公布名錄,紀念活動,戰爭評價,總體評價,國際評價,戰爭爭議,名稱之爭,時間之爭,

戰爭背景

日本對外擴張

20世紀三四十年代日本對中國的侵略戰爭,便是其對外擴張侵略戰爭中規模最大的一次。這次戰爭是日本的對外擴張政策、日中兩國國力的懸殊對比以及國際社會政策等多種因素作用的後果。

1868年日本後國力的迅速強大,日本開始走上道路,並逐漸發展成為國家。

1894年後,中國與日本簽署了《》,日本利用條約中從中國奪得的賠款2.3億兩白銀中的80%來發展軍事,開始走上對外侵略的道路,並把“”定為基本國策。

1900年,因為問題,日本作為的主力之一,占領天津、北京,並利用《》在京、津一帶駐屯重兵。

1904年到1905年,日本在中獲勝,攻克俄國建立的要塞,並於對馬海戰中重創俄國波羅的海艦隊,從俄國手中奪取了在中國東北的特權,更加加強了日本的野心。1910年日韓併合,更使日本有朝鮮作為侵略中國的跳板。

1914年,爆發,日本對宣戰,入侵的德國勢力,進而占據山東。1915年,跟袁世凱簽訂《》,徹底取代德國在山東的特權。

1927年,中國國民革命迅速發展,日本一面策劃“滿蒙”獨立,一面出兵濟南阻止國民革命軍北伐。6月27日至7月7日,日本內閣在東京召開有、陸海軍省、參謀本部、及有關中國問題專家等人參加的“”,制定了《》,確立了先占東北、內外,進而侵占全中國的擴張政策。隨後,日本首相又向天皇上奏了《》,明確提出了“惟欲征服支那,必先征服滿蒙;如欲征服世界,必先征服支那”的擴張總戰略藍圖。《對華政策綱領》和《田中奏摺》的出籠,標誌著日本對中國的侵略戰爭不可避免。

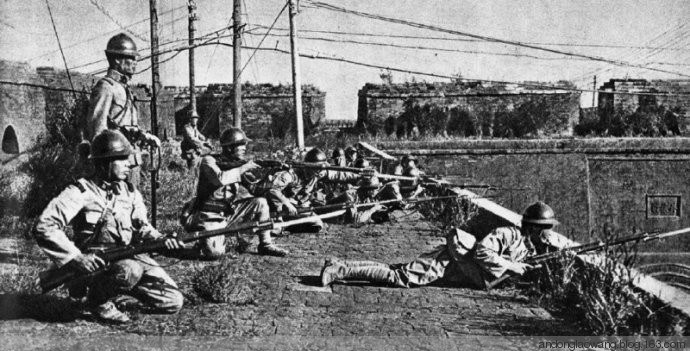

1928年6月4日,的專車開到車站以東的京奉、南滿兩鐵路交叉點的橋洞時被日本人事先埋在橋下的炸藥炸得粉碎,張作霖身受重傷後不治身亡。這就是轟動中外的“”。 九一八事變日軍占領瀋陽城牆

九一八事變日軍占領瀋陽城牆

九一八事變日軍占領瀋陽城牆

九一八事變日軍占領瀋陽城牆1931年9月18日,日本發動,侵占了中國東北,從而在世界東方形成第一個戰爭策源地。

1936年11月25日,日本與德國在柏林簽訂《》,翌年義大利也加入這個協定,形成“柏林——羅馬——東京”的聯盟,標誌世界法西斯國家侵略聯盟正式建立。

日本經濟危機

1929年10月,由美國開始的席捲整個資本主義世界。日本在危機中遭受沉重打擊,國民經濟虧損,黃金不斷外流,工業萎縮,農業告急。為了擺脫世界經濟危機造成的深重困擾,轉移國內的注意力,日本帝國走上侵略道路,日本者加緊實施其既定的侵華政策。

國際環境

九一八事變後,國際局勢發生深刻複雜變化,特別是各主要國家對日本侵略中國所採取的,客觀上縱容了世界法西斯勢力的發展和相互勾連。 國聯調查團調查南滿鐵路被炸情況

國聯調查團調查南滿鐵路被炸情況

國聯調查團調查南滿鐵路被炸情況

國聯調查團調查南滿鐵路被炸情況中國政府曾將希望寄託於當時世界上最大的國際組織——。然而西方政治家們此時主要精力集中於,未向中國伸出援手。國聯的態度使日本對國際社會不再心存忌憚,它向日本發出了一個錯誤的信號,嘗到了甜頭的日本從此在侵略的道路上越走越遠。

雙方陣營

主要首腦

- 中國

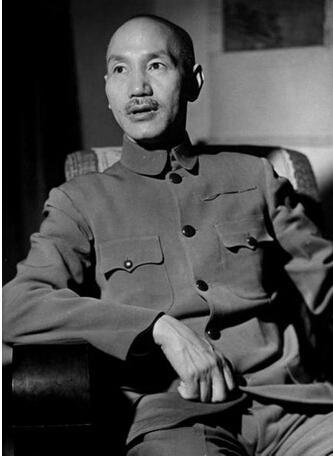

| :歷任校長、國民革命軍總司令、國民政府主席、行政院院長、國民政府軍事委員會委員長、中華民國特級上將、中國國民黨總裁、團長、第二次世界大戰同盟國最高統帥、中華民國總統等職。帶領中國國民政府取得抗戰勝利。 |

|

- 日本

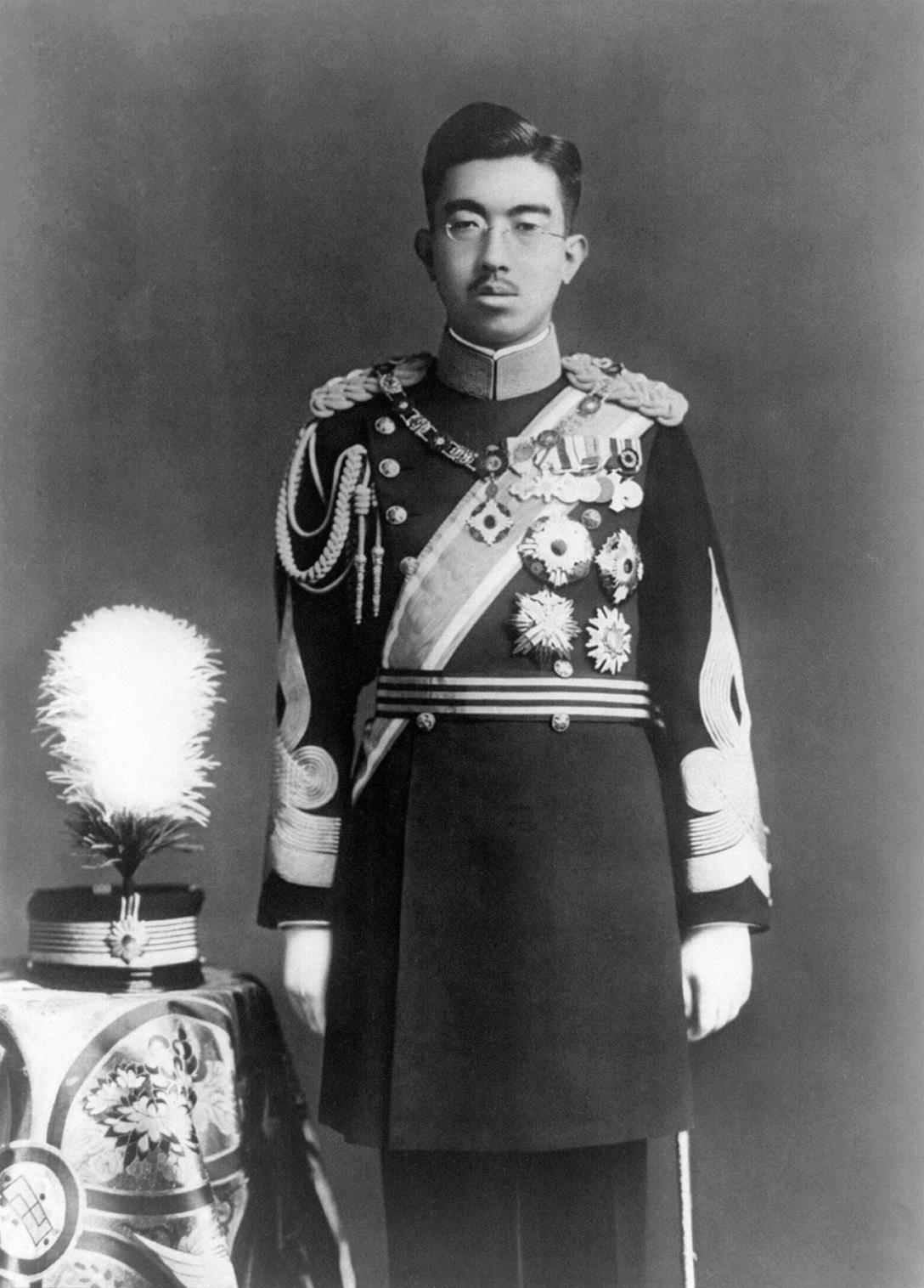

| :本名裕仁 ,稱號迪宮。日本第124代天皇兼,者,1926年-1989年在位,是日本最長壽以及在位時期最長的日本天皇,執政長達63年。裕仁對日本侵華和發動有最高責任,他在制定日本侵華戰略方面發揮了決定性作用。1945年8月發布“”,代表日本帝國向同盟國無條件投降。因美國的干涉戰後免除了審判,帝統得到保留,戰後在位期間日本經濟高速發展,促成神武景氣。 |

| ,的代表人物,第四十任日本首相(1941年-1944年),二戰,侵略中國和發動的重要罪犯之一。昭和天皇最忠誠和最愚魯的手下。在關東軍有剃刀將軍之稱,日本第一兵家因其才智有限,直呼其為上等兵東條。1944年因指揮無能被解除一切職務。1945年9月12日,自殺未遂,被捕入獄。1948年11月12日,被以犯有發動戰爭、侵略別國、反人道罪等罪行判處死刑;12月23日被執行。 |

主要將領

- 中國將領

- 國民革命軍方面

- 共產黨方面

- 日本將領

- 二戰(絞刑)

、、、、、、。

- 其他戰犯

、、、、、、、等。

戰爭經過

局部抗戰

- 局部抗戰興起階段(1931年9月至1932年12月)

1931年爆發後,中日民族矛盾上升,中國局部抗戰開始興起。

1932年1月28日,日本海軍陸戰隊進攻上海閘北,爆發。駐守上海的()展開回擊,隨後率中央軍第五軍增援上海,雙方陷入僵持,即第一次淞滬會戰()。2月28日,英國、法國、美國三國介入調停。5月5日,中日雙方簽署《》,規定中國國民革命軍不得駐紮上海,只能保留保全隊,日本取得在上海駐軍的權利,6月,日本軍閥全部退回日租界。 長城抗戰

長城抗戰

長城抗戰

長城抗戰而這一時期,由於國民黨政府奉行“”的方針,對日採取“不抵抗”政策,致使日本侵略軍迅速占領中國東北,同時侵犯上海,並炮製偽“”。1932年3月9日,到達長春,在導演下,就任偽滿洲國“執政”。

- 局部抗戰發展階段(1933年1月至1937年7月)

1933年1月1日,日軍開始進犯山海關,把侵略矛頭指向了華北。

1933年5月,原西北軍將領在張家口成立。5月31日,中日簽署《》,國民革命軍退出和,日本打開了通往華北的大門。11月,國民黨第十九路軍將領發動,事變最終失敗,蔣介石撤銷了十九路軍的。 察哈爾民眾抗日同盟軍

察哈爾民眾抗日同盟軍

察哈爾民眾抗日同盟軍

察哈爾民眾抗日同盟軍1935年,日本策劃製造,妄圖把華北變為第二個偽“滿洲國”;6月11日,就華北問題提出備忘錄;7月6日,復函全部承認日方要求,實際形成《》。

1935年8月1日,中國共產黨於發表《》(《》),呼籲全國各黨派、各階層、各軍隊團結起來,停止內戰,一致抗日。

1935年8月5日,日本外相提出。9月,日本再度製造輿論,要求“華北五省(察哈爾、綏遠、河北、山西、山東)自治”。11月25日,日本策動的,由為委員長的成立。

1935年12月9日,北平學生舉行抗日救國遊行,反對日本帝國主義侵略。一·二九運動掀起全國抗日救國運動新高潮,推動了抗日民族統一戰線的建立。

1936年2月26日,日本發生,日本法西斯軍事獨裁政權形成。

1936年5月,、、鄒韜奮、、等愛國民主人士發起成立。隨後,中共中央發布《》,放棄了“反蔣抗日”的口號。

1936年6月至9月,中國國民政府和中國國民黨內部的地方實力派爆發,事件幾乎觸發了一場內戰,但是最終以雙方達成政治妥協而和平結束。

9月1日,中共中央發出黨內指示,明確提出黨的總方針是“”。

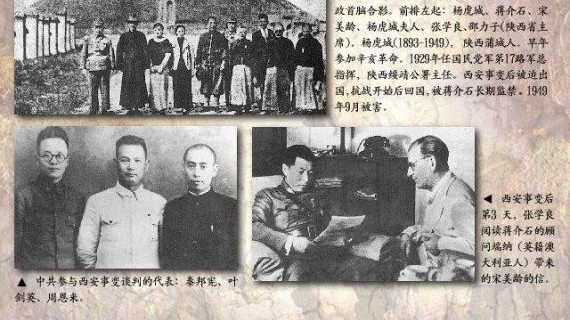

1936年12月12日,、發動。張、楊聯合發表通電,提出了改組南京政府、停止一切內戰、開放民眾愛國運動等八項抗日主張。中國共產黨派周恩來等到西安,參加談判,迫使蔣介石做出了停止“剿共”、聯合紅軍抗日等六項承諾。蔣介石接受了中國共產黨關於合作共同抗日的主張,得以初步形成,為全國抗戰的實現奠定了基礎。同時,蔣介石開始全面加速抗戰的政治、軍事、經濟準備,包括在上海至南京一帶修建了三道國防工事,進口了大量德國裝備武裝中央軍。 西安事變和平解決

西安事變和平解決

西安事變和平解決

西安事變和平解決1937年2月15日,召開,會上等人聯名提出《恢復孫中山先生手訂聯俄、聯共、扶助農工三大政策案》;全會基本確定了停止內戰,實行國共合作的原則,抗日民族統一戰線初步形成。

4月16日,日本外、陸、海、藏四相會議決定《對中國實施的策略》和《指導華北方針》。

全面抗戰

- 戰略防禦階段(1937年7月至1938年10月)

1937年7月7日,日本挑起,發動全面侵華戰爭,中國軍民奮起抵抗,抗日民族統一戰線正式形成,中國掀起了全民族抗戰的高潮。7月16日、17日,中華民國最高統帥在廬山先後發表《》,號召全民族抗戰;7月31日,蔣介石發表《告抗戰全體將士書》,宣告戰爭已經全面爆發。

1937年7月28日,日軍猛攻北平,守軍將領第29軍副軍長和第132師師長先後殉國。次日,北平失陷。30日,天津失陷。

國民政府定下了“以空間換時間,積小勝為大勝”的大方針,蔣介石為了把日軍由北向南的入侵方向引導改變為由東向西,以利於長期作戰,而在上海採取主動反擊的行動。

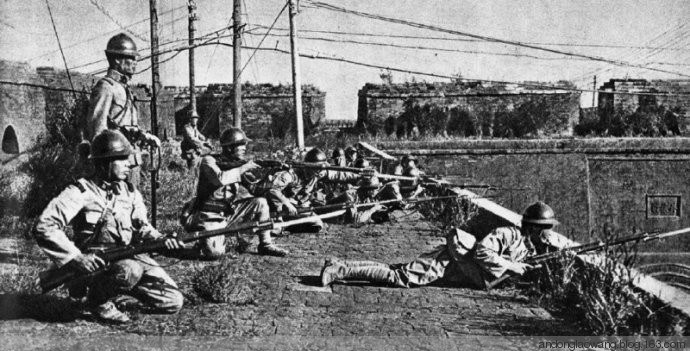

1937年8月13日,上海南火車站的日軍首先遭到國軍轟炸,雖然日本方面派出上海派遣軍(三個月後增加到50萬人),開始向上海進攻;中華民國則派出中央軍精銳和大批內地省份部隊(包括、、、、等)合計70萬人,與日軍血戰三個月之久,粉碎其“三月亡華”之戰略,此即為。指揮凇滬會戰的第三戰區司令長官先是,後蔣介石親自兼任。8月14日,《》正式發表,這是中國從局部抗戰向全面抗戰轉變的重要標誌。 淞滬會戰守軍陣地

淞滬會戰守軍陣地

淞滬會戰守軍陣地

淞滬會戰守軍陣地1937年8月20日,中國國民黨政府與政府簽訂《》,通過該條約政府向中國提供物資援助,1937年11月派遣來華作戰。

1937年8月22日,國民政府軍事委員會正式宣布紅軍改編為(9月11日改稱第18集團軍)。隨後,八路軍主力在朱德、率領下相繼挺進華北抗日前線。

1937年9月中旬,爆發,在第二戰區司令官領導下,八路軍第115師(師長、副師長)取得了、、等戰役的勝利,打破了日軍不可戰勝的神話。

9月22日,國民黨發表《》。次日,蔣介石發表《》,承認中國共產黨的合法地位,正式形成。10月12日,國共兩黨達成協定,將南方8省14個地區的紅軍和紅軍游擊隊,改編為(簡稱新四軍),任軍長,任副軍長。

1937年11月20日,中國國民革命軍在傷亡25萬人之後,被迫撤退,上海自此淪陷。同一天,中華民國政府立即宣布將首都和所有政府機構由南京遷往,而軍事作戰中心則是先遷往武漢直到武漢會戰後再遷往陪都重慶。

失利後,日本開始進攻中華民國首都南京,打響。

1937年底,首都南京陷落之後,中華民國國民政府節節抵抗。但是因為山東省主席臨陣脫逃,致使黃河防線失守,山東大部失陷。後蔣介石將其槍斃。

1937年12月13日,日本軍隊侵占南京後,發生了震驚中外的,作為摧殘中國民眾士氣的手段,約三十萬無辜的中國人被日本軍隊殘暴地殺害(統計為26萬)。下令進行屠殺的司令官是,殺戮最嚴重的師團長是。

1938年2月,日軍華北方面軍企圖南下和華中派遣軍會合。中國國民革命軍在以徐州為中心的地區與日軍激戰,史稱。3月,第五戰區司令令川軍所部防守滕縣,因無援兵,滕縣失守,師長不幸身中數彈,當場犧牲,壯烈殉國。李宗仁隊以西北軍第二十六路軍在徐州以北的台兒莊與日軍反覆爭奪,以西北軍部五十九軍和軍團掩護台兒莊的右翼臨沂戰場,以中央軍軍團卷擊台兒莊日軍側背,最終取得的勝利,以斃傷日軍一萬多人的戰果成為中華民國抗戰以來最大的勝利,日軍精銳第10師團遭到毀滅性打擊,精銳第5師團遭到重創。但是南北兩線日軍源源不斷增兵,這次勝利沒有扭轉徐州戰場的局勢。 徐州會戰中國守軍巷戰

徐州會戰中國守軍巷戰

徐州會戰中國守軍巷戰

徐州會戰中國守軍巷戰1938年5月19日,日軍占領,6月6日占領河南省會。6月9日,蔣介石命令在炸開黃河南岸大壩,史稱黃河。此舉雖然暫時阻擋了日軍南下,但是也造成了黃河下游的大規模水災,造成上百萬民眾直接死亡或間接因饑荒而死。

1938年8月至10月的是抗日戰爭中規模最大的會戰,參戰日軍達30多萬人,中國軍隊達110萬人,戰爭中日本損失8萬人,因病減員8萬人,由此喪失了戰略進攻的能力。兵團司令指揮的,使日軍第106師團遭到毀滅性打擊,陣亡4000人。10月21日,在登入的日軍占領廣州,第七戰區司令部退至粵北地區。10月25日,湖北重鎮相繼陷落。中國國民政府的作戰中心遷往重慶繼續抵抗。參加了保衛武漢的空戰。在歷時4個多月的武漢會戰中,中國軍隊傷亡40萬人,中國軍民以巨大的犧牲迎來了戰爭的階段。

- 戰略相持階段(1938年10月至1943年7月)

1938年10月下旬廣州、武漢失守以後,全國抗日戰爭進入戰略相持階段。日本鑒於戰線過長、兵力不足,被迫調整侵華政策,逐漸將其主要兵力用於打擊在敵後戰場的八路軍和新四軍,而對國民黨政府則採取以政治誘降為主的方針,逐漸成為抗日戰爭的主要戰場。

1938年10月25日—12月8日,日軍集中2萬餘兵力對進行冬季“掃蕩”。邊區軍民奮起反擊,共作戰108次,斃傷敵軍4000餘人,擊斃了日軍中將旅團長“名將之花”,取得反“掃蕩”的勝利。

1938年12月29日,在日本政府的誘降下,國民政府內親日派頭子公開投降,在越南發表“艷電”回響,提出與日本“恢復和平”。作為當時中國的第二號人物,汪精衛在戰爭最為緊張之時的這番言論,被視作公開的叛國投降,中國抗戰的士氣受到巨大打擊。 隨棗會戰日軍鐵甲車

隨棗會戰日軍鐵甲車

隨棗會戰日軍鐵甲車

隨棗會戰日軍鐵甲車1939年1月1日,中國國民黨召開臨時緊急會議,永遠開除汪精衛黨籍並撤銷其一切職務。5月在上海與日方開展秘密談判,年底秘密簽訂《日華新關係調整要綱》。

1939年9月,軍隊向不宣而戰,引發法國、英國向德國宣戰,標誌著的破產,正式爆發。因法西斯國家進攻迅速,中國出現了廣泛的悲觀傾向。在這種情況下,國共兩黨展開了不同形式的宣傳,鼓舞抗戰士氣。薛岳代理第9戰區司令長官,隨即日本分別於1939年和1940年發動了掃蕩重慶外圍的和,希望國民政府能儘速投降。在這場危及戰時重慶的戰役中,國民革命軍第33集團軍司令將軍殉國。

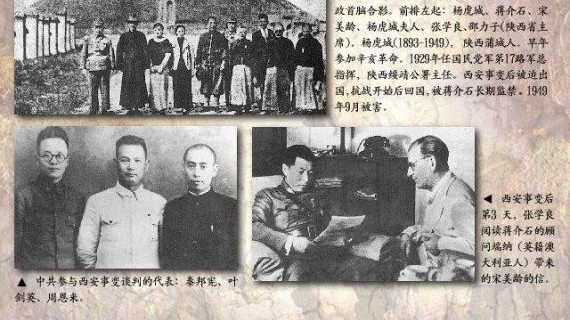

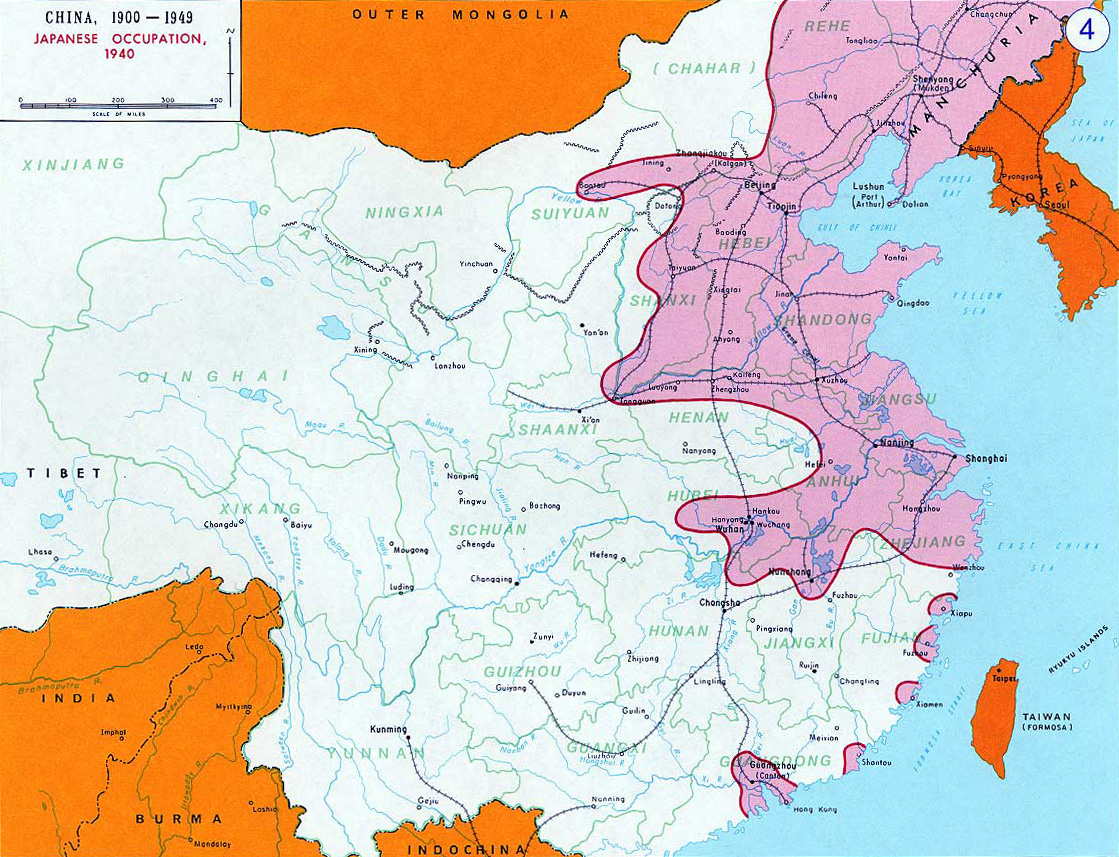

1940年3月30日,國民黨副總裁汪精衛在日本的保護下來到南京,以“”的名義成立。 1940年日軍實際占領區

1940年日軍實際占領區

1940年日軍實際占領區

1940年日軍實際占領區三次對日軍造成重大打擊,尤其是薛岳指揮的殲滅日軍5萬多人。這一度改變了當時中國國內的抗戰士氣。

敵後戰場開始大多為國民黨的地方部隊所占據。另外還有民間與共產黨等抗日團體,而敵後地區也成為各抗日武裝的勢力範圍。隨著日本對敵後大規模掃蕩以及汪精衛“”策略的影響,國民革命軍敵後控制區大大減少﹐日軍沒有足夠兵力長期守住這些地區。而八路軍、新四軍利用其靈活的游擊戰技巧生存下來,成為插入敵後的一把尖刀,使敵軍不得安寧。共產黨成為敵後游擊戰的重要力量。至1940年7月,共產黨已發展至近40餘萬人,並擁有約1億人口的抗日根據地和近200萬的民兵組織。

1940年8月1日,日本政府公布《基本國策綱要》。外相鼓吹建立所謂“”。

1940年8月20日,八路軍發起,隨後日軍推行,華北日軍兵力達到47萬,並集中了中能投入戰場的全部軍隊。為應對共產黨方面的游擊戰術,日本採用了“”來斷絕共產黨軍隊與當地民兵的接觸,設立無人區,進行極為野蠻殘暴的“”,甚至使用違反國際法的來作戰。共產黨面對日軍掃蕩的壓力下,全軍實行戰略轉移,化整為零保留實力,開展各種形式的反“掃蕩”鬥爭,如著名的、、、等。3個半月中,八路軍共進行大小戰鬥1824次,總計斃、傷、俘和投誠日偽軍46480人。百團大戰粉碎了日軍的“”,極大地消耗了日軍的有生力量,增強了全國軍民取得抗戰勝利的信心。 百團大戰八路軍攻克日軍據點

百團大戰八路軍攻克日軍據點

百團大戰八路軍攻克日軍據點

百團大戰八路軍攻克日軍據點1940年9月27日,《》在簽定,法西斯軸心國形成。11月29日,汪精衛在南京就任偽國民政府主席。次日,日本與汪偽正式簽訂《日華基本關係條約》。按照條約中的條款,將使中國完全由日本控制,徹底淪為日本的殖民地。同日,國民黨政府外交部發表聲明,宣布日汪所訂非法條約完全無效。

1941年1月,發生後中共中央軍委發布重建新四軍軍部的命令。任命為代理軍長,為政治委員,為副軍長。

1941年6月5日,發生,這是中國抗戰期間發生在大後方的最慘痛的事件,它與1938年6月9日的黃河、1938年年11月12日的,並稱為抗戰時期的中國三大慘案。

1941年6月22日,爆發。

1941年12月7日,日本,日本的戰略重心從中國轉變為美國。翌日,美國向日本宣戰,爆發,並呼籲世界各國對日本實施貿易制裁。12月9日,《》、《》發表,中國國民政府正式向德、意、日宣戰。不久之後,除了與日本保持中立的蘇聯以外,英國等同盟國也對日本宣戰。從此中國不再獨立對日作戰,抗日戰爭正式成為第二次世界大戰的一部分。美國加入二戰後,通過和“”從緬甸、印度向中國運送了大批作戰物資,支持中華民國繼續抗戰。

1942年1月1日,中、蘇、美、英等26國代表在華盛頓簽署共同宣言《》,中國進入了與美英蘇共同領銜簽字的四大國之列,這標誌著中國在那時就是公認的世界反法西斯四大國之一。1月3日,盟軍為更有效地協調作戰,成立了中國戰區,蔣介石任(包括泰越)盟軍最高統帥。 中國遠征軍

中國遠征軍

中國遠征軍

中國遠征軍1942年2月25日,應英國政府要求,中國抽調精銳部隊第5軍、第6軍、第66軍組成第一路軍開始進入,協同英、緬軍對日作戰,使日軍遭到沉重打擊。中國軍隊曾取得,解救被日軍圍困的英軍7000人。

隨著日本戰略重點的轉移和誘降方針的實施,中國國民黨一方面堅持了繼續抗戰,其軍隊進行了幾次較大規模的戰役,並組建中國遠征軍協同盟軍作戰,但其抗戰在總體上逐漸趨向消極;另一方面實行“溶共”、“防共”、“限共”的方針,國民黨頑固派不斷製造磨擦事件,先後三次掀起反共高潮。以閻錫山製造的“”為標誌,掀起了第一次反共高潮;以顧祝同製造的“”為標誌,掀起了第二次反共高潮;以炮擊,掀起了第三次反共高潮。

- 戰略反攻階段(1943年7月至1945年9月)

中國抗日戰爭的戰略反攻,是在世界反法西斯戰爭發生根本轉折和日軍逐漸失去戰略主動權的形勢下進行的。中國對日戰略反攻包括局部反攻和全面反攻兩個階段。

從1943年7月開始,共產黨領導的敵後軍民在華北、華中、華南地區,對日偽軍普遍發起局部反攻。

1943年9月8日,宣布投降,並投入同盟國一方。從此,德、意、日法西斯軸心實際上解體,日本法西斯更加孤立無援。 開羅會議

開羅會議

開羅會議

開羅會議1943年10月和1944年5月,中國駐印軍和遠征軍在緬北、滇西也開始反攻作戰。

1943年11月,美英中三國政府首腦、、在埃及首都開會,通過《》,要求戰後日本歸還占領中國的所有領土,包括台灣及其附屬島嶼。至1943年12月,日軍在兵力嚴重不足的情況下,被迫收縮戰線,華北方面軍停止向抗日根據地的進攻。

1944年1月1日,中共中央北方局發出《關於1944年的方針》。此後,八路軍、新四軍對日偽軍相繼發起和秋季攻勢。

1944年4月,日本動用12個師團、41萬人的龐大兵力,在中國發動了,即“”,企圖打通中國大陸交通線,通過中國大陸將日本和東南亞、西南太平洋戰線連線起來,以挽救的危局。豫湘桂戰役歷時8個月,是中日戰爭史上規模最大的一次戰役。日軍雖取得了戰役的勝利,但在全局方面仍未能走出中國,反而影響了在太平洋戰場的對美作戰,宣告了日本“長期戰”戰略的破產。 豫湘桂戰役中國守軍的機槍陣地

豫湘桂戰役中國守軍的機槍陣地

豫湘桂戰役中國守軍的機槍陣地

豫湘桂戰役中國守軍的機槍陣地1944年5月,由將軍指揮的強渡,發起滇西反攻,先後攻克日軍堅固防守的、、龍陵,收復西南失地。成為了日本在中國戰敗的轉折點。

1944年6月20日-30日,美國副總統率官員訪華,並與蔣介石舉行會談。

1945年1月27日,完全被打通,兩軍會師於芒友。至3月,反攻勝利結束。中國駐印軍和遠征軍在緬北、滇西反攻中,解放緬甸領土8萬餘平方公里,收復滇西失地8.3萬平方公里,共斃傷日軍4.8萬餘人,基本消滅了日軍第18、56師團。

日本戰敗

1945年2月,英、美、蘇三國首腦、邱吉爾、在蘇聯的簽訂《》,規定在歐洲戰爭結束後三個月內,蘇聯應對日宣戰。中國沒有被邀請參加。由於美英是以犧牲中國的主權(如承認獨立),來換取蘇聯對日出兵的條件,也被稱為。 參加雅爾達會議的邱吉爾、羅斯福、史達林

參加雅爾達會議的邱吉爾、羅斯福、史達林

參加雅爾達會議的邱吉爾、羅斯福、史達林

參加雅爾達會議的邱吉爾、羅斯福、史達林1945年3月起日軍先後發動和。

1945年4月25日,聯合國大會召開。5月8日,德國法西斯無條件投降。至此,結束,盟軍作戰重心迅即東移,全力對付日本法西斯。

1945年7月26日,美、英、中三國共同發表《波茨坦公告》,敦促日本無條件投降,否則將予以日本“最後之打擊”。由於此時美國的已試驗成功,美國新總統對於蘇聯的參戰並不抱太大興趣,所以未邀請蘇聯協商或署名,造成蘇聯頗為不滿。 抗戰尾聲

抗戰尾聲

抗戰尾聲

抗戰尾聲1945年8月6日、9日,美軍分別在日本廣島、投下核子彈。蘇聯紅軍也根據《雅爾達密約》,在8月8日對日宣戰,發動,出兵中國東北。8月9日,中共中央主席毛澤東發表《》聲明,號召中國人民一切抗日力量立即舉行全國規模的大反攻,與盟國一起對日本進行最後的決戰。8月10日、11日,中國共產黨延安總部向、、華南遊擊隊連續發布7道反攻命令,並限令敵偽向中共武裝繳械投降。

1945年8月14日,中國與蘇聯簽訂《》;15日,日本照會中、蘇、美、英四國,表示接受《波茨坦公告》。15日正午,日本通過廣播發表《》,宣布無條件投降。

1945年8月21日,奉侵華派遣軍司令岡村寧茨之命令,日軍副總參謀長今井 日軍交出在華兵力布置圖

日軍交出在華兵力布置圖

日軍交出在華兵力布置圖

日軍交出在華兵力布置圖武夫由南京飛抵湖南芷江進行乞降會談,交出了在華兵力部署圖,接受了令其陸、海、空三軍繳械投降命令備忘錄。“芷江受降”宣告了侵華日軍的徹底失敗。

1945年9月2日,日本外相在美國軍艦密蘇里號上正

式簽署投降書。1945年9月9日9時,南京大禮堂舉行,日本宣布無條件投降。在首都南京陸軍總部舉行的中國戰區受降儀式上,日本駐中國侵略軍總司令代表日本大本營在投降書上籤字,並交出他的隨身佩刀,以表示侵華日軍正式向中國繳械投降,標誌著中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭取得最後勝利。9月3日被定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日。 1945年9月日本向中國投降儀式

1945年9月日本向中國投降儀式

1945年9月日本向中國投降儀式

1945年9月日本向中國投降儀式主要戰場

概述

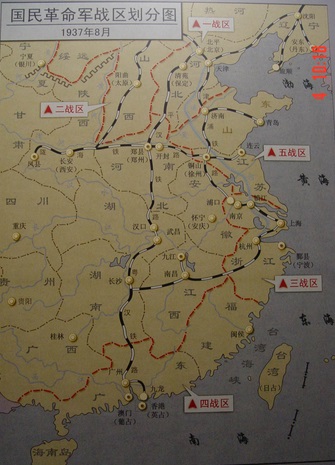

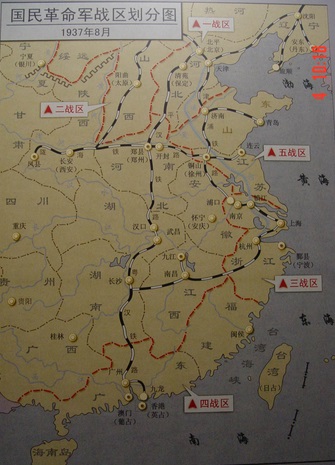

抗日戰爭時期中國始終存在著兩個戰場,即共產黨領導的敵後戰場和國民黨領導的正面戰場。兩個戰場在中國抗日戰爭中逐漸形成,在戰略上相互配合。 國民政府戰區分布(1937年)

國民政府戰區分布(1937年)

國民政府戰區分布(1937年)

國民政府戰區分布(1937年)國民黨領導的正面戰場始終是中國抗戰的重要戰場,在全民族抗戰中具有重要地位。全國性抗戰開始後,共產黨領導的八路軍、新四軍立即投入抗日鬥爭。八路軍剛開赴前線時,主要是直接在戰役上配合國民黨軍隊作戰。1937年11月太原失陷後,八路軍在敵後實施戰略展開,發動獨立自主的敵後。

1945年8月,日本戰敗投降。此時在中國正面和敵後戰場上,國共抗日軍隊一共抵抗著日軍57個師團,超東南亞加上太平洋戰場的日軍總數。中國戰場是第二次世界大戰中抵抗日本法西斯的主戰場。

正面戰場

全國抗戰爆發後,中國軍隊與日本侵略軍進行了數次大規模會戰,到結束,基本穩定了戰局。進入相持階段後,又先後與日軍進行了十多次會戰,並派遣遠征軍入緬作戰,沉重打擊了日本速戰亡華的迷夢。

抗日戰爭中,中國國民政府軍兵力最高時達500萬人。中國國民政府領導下的國民政府軍與日軍共有會戰22次,1117次大型戰鬥,小戰鬥及3萬餘次,殲滅日偽軍228萬人(其中包括1945年8月15日後軍受降的日軍108萬人,收編的偽軍78萬人),其中殲滅日軍42萬人(其中擊斃日軍9.4萬餘人,擊傷日軍39餘萬)(向六大的報告統計數據),另一說殲滅日軍55萬人(採用建國后綜合統計數據);另外日本《日本陸海軍事典》引用(相當於日本衛生部)1956年3月的調查數據說,從1937年7月7日到1945年8月15日,日軍在中國關內戰死40.46萬人,在東北戰死2.65萬人,在台灣戰死3.74萬人;1945年8月15日後,由於八路軍、新四軍、蘇軍繼續對日作戰,日軍又在中國關內戰死5.11萬人,在東北戰死2.02萬人,以此計算,共有近54萬日軍死亡。 敵後戰場

敵後戰場

敵後戰場

敵後戰場1937年8月20日,蔣介石發布命令,實行全國總動員,政府轉入戰時體制,以取代軍委會。大本營最高首腦為陸海空軍大元帥,由蔣介石擔任。國民政府大本營同時頒發了四個作戰指導方案的訓令。在其中第一號訓令中,宣布將全國劃分為五個戰區,組建4個預備軍和利組建若干個集團軍,指揮了華北方面的抗戰和淞滬會戰等。8月30日蔣介石決定,仍以軍事委員會為抗戰最高統帥部。不另設大本營,原大本營所設各部均轉隸軍事委員會,大本營於1938年1月正式撤銷。

1938年11月25~28日,國民政府召開,重新調整戰略區劃,將全國劃分為十大戰區。另外,撤消了廣州,西安,重慶各行營,設桂林天水兩個行營,淪陷區設戰場黨政委員會,直屬軍委會,以發動敵後抗戰。

1945年1月,世界反法西斯戰爭勝利在望。在中國戰場,為了整頓後的潰軍,國民政府重新編組軍隊,調整全國戰區,將全國劃為九大戰區。

| 戰區 | 所轄地區 (1937年8月) | 司令長官 (1937年8月底) | 所轄地區 (1939年初) | 司令長官 (1939年初) | 所轄地區 (1945年2月) | 司令長官 (1945年2月) |

|---|---|---|---|---|---|---|

第一戰區 | 河北北部、山東北部 | 蔣介石 | 河南、安徽北部 | |||

山西、、 | 山西、陝西北部 | 閻錫山 | ||||

第三戰區 | 江蘇、浙江 | (後蔣介石兼) | 浙江、福建、江蘇及安徽南部 | |||

第四戰區 | 廣東、福建 | 廣東、廣西 | -- | -- | ||

山東南部、江蘇北部 | 蔣介石 (後任) | 安徽、湖北北部及河南南部 | ||||

第六戰區 | 湖北西部 | 湖北西部 | ||||

第七戰區 | 蘇南、浙北和皖南東部 | 廣東 | ||||

第八戰區 | 綏遠、寧夏、甘肅、青海 | |||||

湖北南部、湖南、江西 | 陳誠 (後代) | |||||

第十戰區 | 陝西 | 安徽 | ||||

第十一戰區 | 平津地區 | |||||

第十二戰區 |

敵後戰場

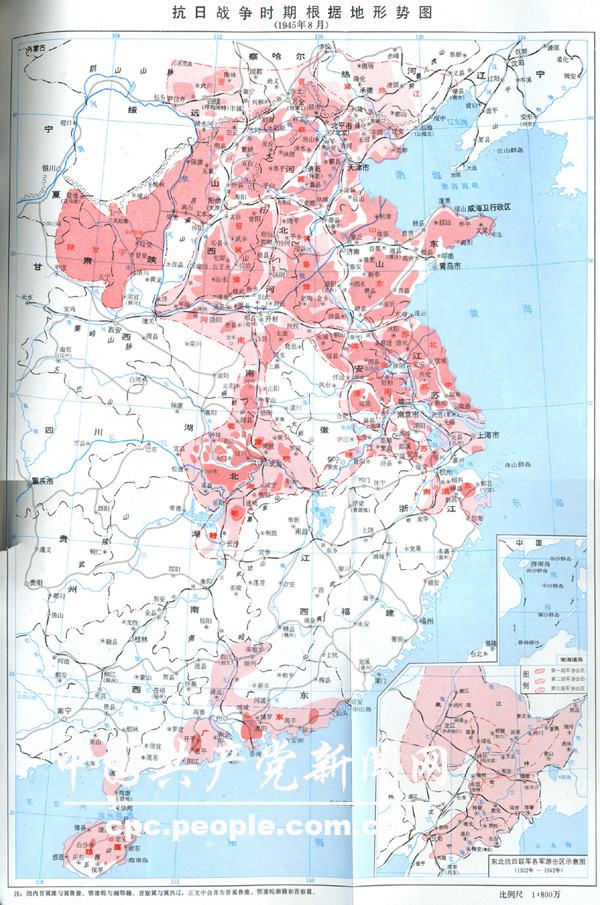

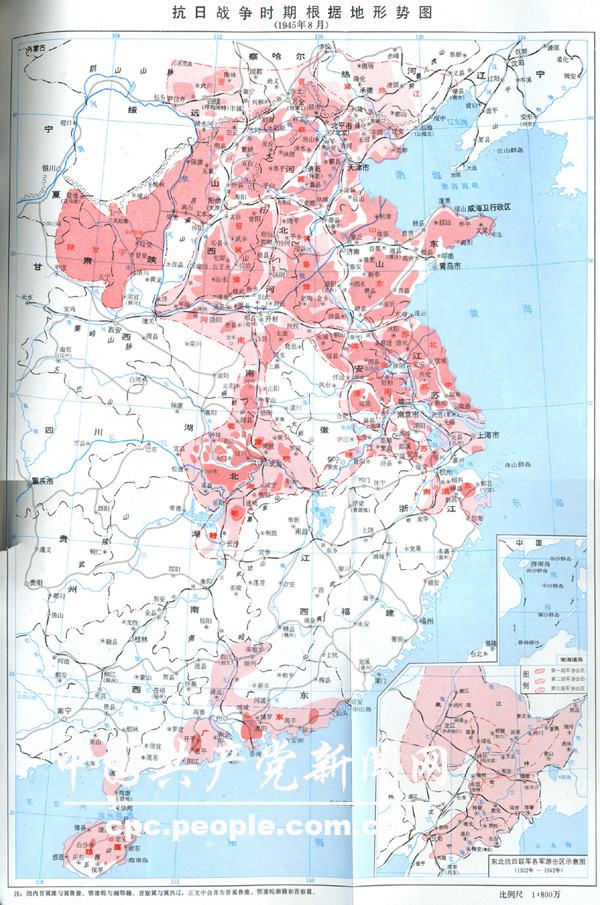

抗日戰爭期間,中國共產黨領導人民軍隊深入敵後,放手發動民眾,廣泛開展了各種形式的抗日游擊戰爭(如、、、、等),建立了大小十九塊抗日根據地,取得了反“掃蕩”、反“清鄉”、、、、等戰鬥戰役的階段勝利,形成了的汪洋大海,創造了人類戰爭史上的奇觀。 敵後抗日根據地

敵後抗日根據地

敵後抗日根據地

敵後抗日根據地據《》記載:中國共產黨領導的武裝(、、)主要在日軍後方及日占區進行游擊戰,共作戰12.5萬餘次,殲滅日軍52.7萬人,殲滅偽軍118.7萬人,繳獲各種69.4萬餘支(挺)、各種炮1800餘門,軍隊發展到130餘萬人,建立了約100萬平方公里、近1億人口的抗日根據地。

| 抗日根據地名稱 | 所轄地區 | 成立(形成)時間 | 主要領導人 | 貢獻/地位 |

|---|---|---|---|---|

陝西北部、甘肅東部、寧夏東南部 | 1937年5月 | 中國共產黨中央所在地,全國抗日根據地的總後方 | ||

北嶽、冀中、冀熱遼三區,下轄108個縣 | 1937年10月 | 與日偽軍作戰3.2萬餘次,斃傷日偽軍35萬餘人 | ||

山西西北部和東南部 | 1938年10月 | 、 | 和日偽軍作戰1萬多次,斃傷日偽軍10萬餘人 | |

山西、河北、河南三省邊界地區 | 1938年8月 | 鄧小平、、 | 中共中央北方局和機關所在地 響堂鋪伏擊戰 | |

河北、山東、河南三省交界地區 | 1938年底 | 、、 | ||

渤海、魯中、魯南、膠東、濱海五區等 | 1938年5月 | 、 | 和日偽軍作戰1.9萬餘次,斃傷日偽軍50萬餘人 | |

江蘇絕大部分,安徽、湖北、河南、浙江和湖南的一部分 | 1938年4月 | 、、、、 | 和日偽作戰1.75餘次,斃傷日偽軍24萬餘人 | |

東江、瓊崖 | 1939年2月 | 、 | 與日偽軍作戰數千次,堅持華南敵後抗日的唯一力量 | |

東北地區 | 1936年2月 | 對日作戰次數約10餘萬次,牽制了數十萬日偽正規軍 | ||

淮(陰)海(州)、鹽(城)阜(寧) | 1940年10月 | 、陳毅、 | 新四軍重建軍部所在地, | |

江蘇省中部,包括揚州、泰州、南通等 | 1941年3月 | 粟裕、葉飛 | ||

廣德、蘇州、鎮江、南京、蕪湖五區交界地區 | 1938年12月底 | 、粟裕、 | 擴大了新四軍在江南的抗日陣地,配合了國軍正面戰場的作戰 | |

河南、安徽、江蘇、山東四省交界地區 | 1941年8月 | 、 | 八路軍和新四軍的聯繫樞紐 | |

安徽省東部和江蘇省西部 | 1941年5月 | 、、羅炳輝 | 殲滅日、2.5萬餘人 | |

淮河以南與長江以北的地區 | 1942年4月 | 、 | 解放了無為、巢縣、蕪湖等地日偽軍據點 | |

四明、會稽、三北(指餘姚、慈谿、鎮海3縣姚江以北地區)和浦東 | 1943年8月 | 、 | 參加大小戰鬥643次,克復縣城2座,攻克大小據點110個,斃、傷、俘日偽軍9000餘人 | |

北抵黃河,南抵伏牛山,西至崤山,東接乎漢鐵路的廣大地區 | 1945年2月 | 、 | 打通了同鄂豫皖、冀魯豫及華中淮北抗日根據地的聯繫 | |

(鄂豫邊區) | 東起安徽宿松,西至湖北宜昌,北接河南舞陽,南到湖南洞庭湖的廣大地區 | 1939年11月 | 、朱理治 | 建立了7個專區、39個縣級抗日民主政權。 |

以為中心 | 1942年 | 、 | 增強了中原地區八路軍、新四軍的力量,推動了所經地區人民的抗日鬥爭 | |

珠江江口、廣(州)九(龍)鐵路兩側,包括東莞、惠陽等縣 | 1938年10月 | 、 | 中國共產黨領導華南人民開展敵後抗日的重要戰場。 | |

、臨高、交界地區 | 1939年2月 | 馮白駒 | 潭口阻擊戰 |

主要戰役

整個抗日戰爭期間,中國(含國共兩黨)軍隊共進行大規模和較大規模的會戰22次,重要戰役200餘次,大小戰鬥近20萬次,總計殲滅日軍150餘萬人(忽略了日軍傷員治癒後重返戰場的人數)、偽軍118萬人。戰爭結束時,接收投降日軍128萬餘人,接收投降偽軍146萬餘人。

| 時間段 | 主要戰役 | |||

|---|---|---|---|---|

1931-1936年 | ||||

1937-1938年 | ||||

(含) | 太原會 (含、) | 徐州會(含) | ||

武漢會(含) | ||||

1939-1941年 | (含) | |||

1942-1945年 | ||||

表格內容來源:

戰爭損失

軍隊傷亡

- 日本方面

抗日戰爭期間,在華日軍人數最多時有近200萬,協助日軍的中國“”最多時超過100萬(整個抗戰期間“偽軍”總人數約為210萬)。日軍在侵華戰爭中死亡的人數約為44萬人(日本1964年調查後統計)(不包括印緬戰場上中國遠征軍和駐印軍和美英協同殲滅的約16萬日軍及蘇軍在東北消滅的日軍。);另一說日軍損失48萬3708人,而傷者更達193萬4820人(國防部1946年統計)。 蘇聯空軍志願隊烈士墓

蘇聯空軍志願隊烈士墓

蘇聯空軍志願隊烈士墓

蘇聯空軍志願隊烈士墓- 國軍方面

據中華民國國防部1946年統計,國民政府軍作戰傷亡322萬7926人、病亡42萬2479人,總計損失365萬0465人;軍令部統計自以來陸軍陣亡131萬9958人、負傷176萬1135人、失蹤13萬0126人,空軍陣亡4321人、負傷347人;行政院發布的《關於抗戰損失和日本賠償問題報告》中公布全國軍民人口傷亡統計數字如下:軍人作戰傷亡3227926人(其中死亡1328501人,負傷1769299人,失蹤130126人),軍人因病死亡422479人,此數字不包括台灣省、東北地區和解放區軍民的傷亡數字。

- 中共方面

《中共抗日部隊發展史略》記載:中共抗日部隊人員損失總計58萬4267人,其中傷29萬0467人、亡16萬0603人、被俘4萬5989人、失蹤8萬7208人。《抗日戰爭8年敵我兵力損失統計》載:“中共軍隊負傷29萬人,陣亡16萬人,被俘4.6萬人,失蹤8.7萬人,合計58.3萬人。”

平民傷亡

抗日戰爭期間,中國平民則約有900萬死於戰火,另有800萬平民死於其他因素,9500萬人成為難民。而據的回憶錄稱有1400萬壯丁被拉夫後死於飢餓疾病。另有估計中國抗戰直接人口損失可累計之估計數為2062萬人,合可累計之戰爭直接傷殘人口,軍民傷亡最低限為3480萬人;同時,還有估計認為,中國抗戰直接傷亡人口合計可能在4100萬上,合戰時失蹤被俘等項數字,戰爭直接給中國造成的死亡、傷殘及失蹤等項人口損失總計超過4500萬人;而從人口損失的角度看,抗日戰爭時期中國人口損失總數應在5000萬人以上。 日本製造慘案使用毒氣分布

日本製造慘案使用毒氣分布

日本製造慘案使用毒氣分布

日本製造慘案使用毒氣分布1946年4月,《中國解放區抗戰8年中人口損失初步統計表》公布統計數字如下:“據初步統計:晉察冀、晉綏、晉冀魯豫、冀熱遼、山東、蘇皖、中原7個解放區在抗戰期間總計被敵偽殺死或被虐待而傷病致死者3176123人,被捕壯丁2760227人,鰥寡孤獨及肢體傷殘者2963582人。”

1947年2月,國民政府行政院發布的《關於抗戰損失和日本賠償問題報告》中公布全國軍民人口傷亡統計數字如下:平民傷亡9134569人(其中死亡4397504人,負傷4739065人)。全國軍民人口傷亡總計達12784974人。此數字不包括台灣省、東北地區和解放區軍民的傷亡數字。

據日本官方統計,侵華日軍在中國共強擄青壯年41758名,押解上船之前死亡2823人,乘船以後以及在各企業單位共死亡6830人,占乘船總數38935人的17.5%。

據1989年出版的《日本帝國主義侵華檔案資料選編8:細菌戰與毒氣戰》所收資料統計,日軍曾在我國20個省進行過細菌戰,有27萬多名軍民死於細菌戰。

日軍曾在中國的14個省(市)77個縣(區)使用毒氣2091次之多,其中對華北游擊部隊使用423次,造成3.3萬餘人傷亡;對中國正規軍使用1668次,使中國官兵死亡6000餘人,受傷4.1萬餘人。

抗戰勝利後,抗戰賠償委員會作出的《中國責令日本賠償損失之說貼》指出,淪陷區有26省1500餘縣市,面積600餘萬平方公里,人民受戰爭損害者至少在2億人以上。自1937年7月7日至戰爭結束,中國軍隊傷亡331萬多人,人民傷亡842萬多人,其他因逃避戰火,流離顛沛,凍餓疾病而死傷者更不可勝計。

財產損失

中國在戰爭中所承受的損失極大,直接財產損失313億美元,間接財產損失204億美元,此數尚不包括東北、台灣、海外華僑所受損失及41.6億美元的軍費損失和1000多萬軍民傷亡損害。此外,七七事變以前中國的損失未予計算;中共敵後抗日所受損失也不在內。

經過中國歷史學家多年研究考證、計算得出,在抗日戰爭中,中國損失財產及戰爭消耗達5600餘億美元,另一說6500億美金(按1945年貨幣折算)。

空軍損失

抗戰八年中,中國空軍共擊落日機1543架,擊傷330架,出動轟炸、驅逐、偵察、運輸等飛機計18500架次,作戰達4027次。中國空軍損失各種飛機(包括訓練損失)2468架,6164人殉國(其中飛行人員661人)。

1941年8月組成的中國空軍美國志願援華航空隊(),美國航空志願隊在中國、緬甸、印度支那作戰7個多月,以空中損失12架飛機和地面被摧毀61架的代價,取得擊落約150架敵機和摧毀297架敵機的戰績。

抗戰初期,中國空軍力量十分薄弱,處於絕對劣勢;但在抗戰中後期,美國對華進行援助,中國空軍逐漸扭轉局勢。戰爭結束時,在華美軍總人數60369人,其中空軍34726人,另一說,到1945年8月,美駐華14航空隊有飛機2500架,空軍官兵達17萬人。

海軍損失

抗戰爆發時,中國海軍有各類艦艇74艘,主要為一些輕巡洋艦、炮艦和魚雷艇,艦船總噸位不足6萬噸,最大艦艇僅3000噸,大部分是百噸級小艇。而日本海軍的艦船噸位高達116萬噸,擁有航空母艦和萬噸級戰列艦。中日海軍實力懸殊,無法在海上拒敵,只是退守海防。

1937年8月12日,為了建立江陰封鎖線,中國海軍在江陰鑿沉了40餘艘軍艦與商輪;10月25日,中國海軍第一艦隊和第二艦隊在江陰被日本航母全數擊沉。同年底,第三艦隊的“鎮海”、“永翔”等12艘艦船也分別沉塞於青島和的水道上。中國艦隊幾乎全部覆滅。

據日本方面的資料來看,民國海軍在抗戰期間布設的水雷,重創了日本海軍,日軍損失60餘艘大中小型艦船。

戰爭紀念

紀念節日

“九三”抗戰勝利紀念日(每年9月3日):1945年9月2日接受日本正式無條件投降。1945年9月3日,中華民國政府下令舉國慶祝,放假1天,懸旗3天。抗戰勝利後每年的9月3日,被確定為。後來台灣當局為了統一各軍種節日,於1955年起將對日抗戰勝利日作為陸海空三軍的軍人節。2014年2月27日,全國人大決定將9月3日確定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日。

“七七”抗戰紀念日(每年7月7日):為紀念國恥七七事變的發生而設立。1937年7月7日發生在中國北平的盧溝橋的中日軍事衝突,日本就此全面進攻中國。七七事變是日本帝國主義為實現它鯨吞中國的野心而蓄意製造出來的,是它全面侵華的開始。

“九一八”紀念日(每年9月18日):為銘記國恥而設立。這次事件爆發後,東北三省全部被日本關東軍占領,因此被中國民眾視為國恥,直至今日,9月18日在中國許多非正式場合都被稱為“國恥日”。

(每年12月13日):為了悼念死難者和所有在日本帝國主義侵華戰爭期間慘遭日本侵略者殺戮的死難中國同胞,揭露日本侵略者的戰爭罪行,牢記侵略戰爭給中國人民乃至世界人民造成的深重災難,由全國人大於2014年2月27日設立。

紀念建築

位於中華民族全面抗戰爆發的發生地——內。1985年由文化部、北京市政府立項,北京市承建,1987年7月7日建成並對外開放,是全國唯一一座全面反映中國人民偉大抗日戰爭歷史的大型綜合性專題紀念館。它還是世界各國人民了解中國抗戰歷史的一個重要視窗。自1987年開館以來,共接待了包括日本首相在內的十幾個國家的政要,八十餘個國家和地區的35多萬觀眾。

中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館位於湖南省芷江縣七里橋境內。1995年擴建、新建紀念抗戰勝利展覽館。中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館是“湖南省重點文物保護單位”、“全省愛國主義教育基地”,1996年、1997年連續兩年被評為“湖南省最佳旅遊景點”,蜚名海內外。1945年8月21日,代表百萬侵華日軍的今井武夫副總參謀長一行,奉侵華派遣軍司令風村寧茨之命令,由南京飛抵芷江進行乞降會談,交出了在華兵力部署圖,接受了令其陸、海、空三軍繳械投降命令備忘錄。“芷江受降”宣告了侵華日軍的徹底失敗,寫下了我國近代史上抵禦外敵入侵第一次取得完全勝利的光輝一頁。 中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館

中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館

中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館

中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館公布名錄

為永遠銘記抗日英烈的不朽功勳,大力弘揚愛國主義精神,凝聚實現中華民族偉大復興的精神力量,經黨中央、國務院批准,先後於2014年9月1日和2015年8月24日公布了在中頑強奮戰、為國捐軀的,兩批共900名。

紀念活動

2015年9月3日,是中國第二個法定的“”,也是首個決定放假的抗戰勝利紀念日。為隆重紀念,2015年3月專門發布活動通知,活動的主題是“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”,並對紀念活動作出總體安排。

中國將召開,當天並在天安門廣場組織盛大的,中方還將邀請第二戰主要參戰國、亞洲國家和其他地區國家領導人、等國際組織負責人、為中國抗戰勝利作出貢獻的國際友人或其遺屬出席。習近平將出席並作重要講話並親自為抗戰老戰士、老同志代表,戰將領以及遺屬頒發紀念章。

國家文化部將於2015年8、9月間,在全球150多個國家和地區及聯合國總部舉辦《為了和平的紀念—紀念中國人民抗日戰爭、世界反法西斯戰爭勝利暨聯合國成立70周年展》。

戰爭評價

總體評價

中國人民抗日戰爭,是近代以來中華民族第一次取得完全勝利的和,是20世紀中國和世界歷史上的重大事件,也是戰爭史上的奇觀。

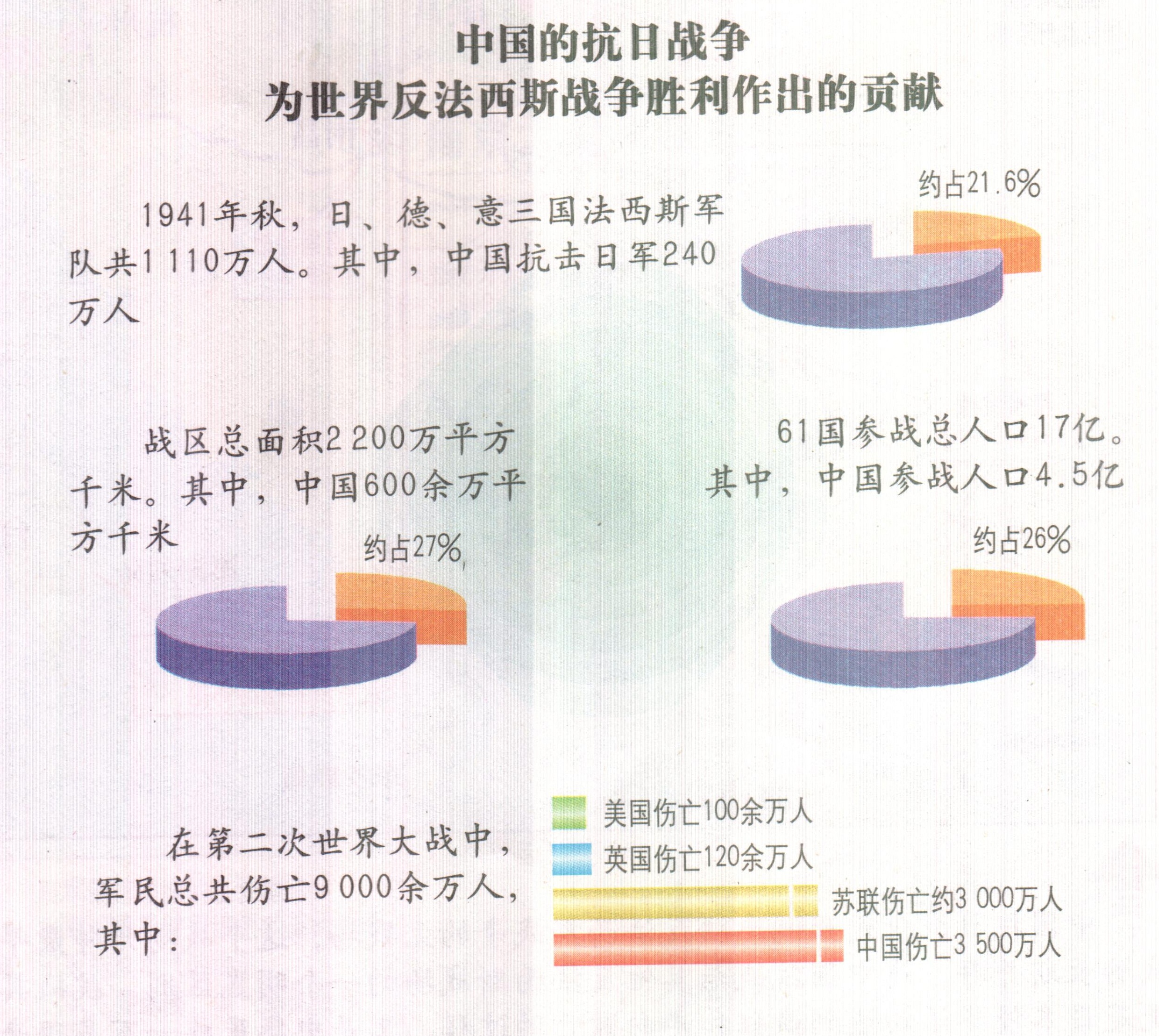

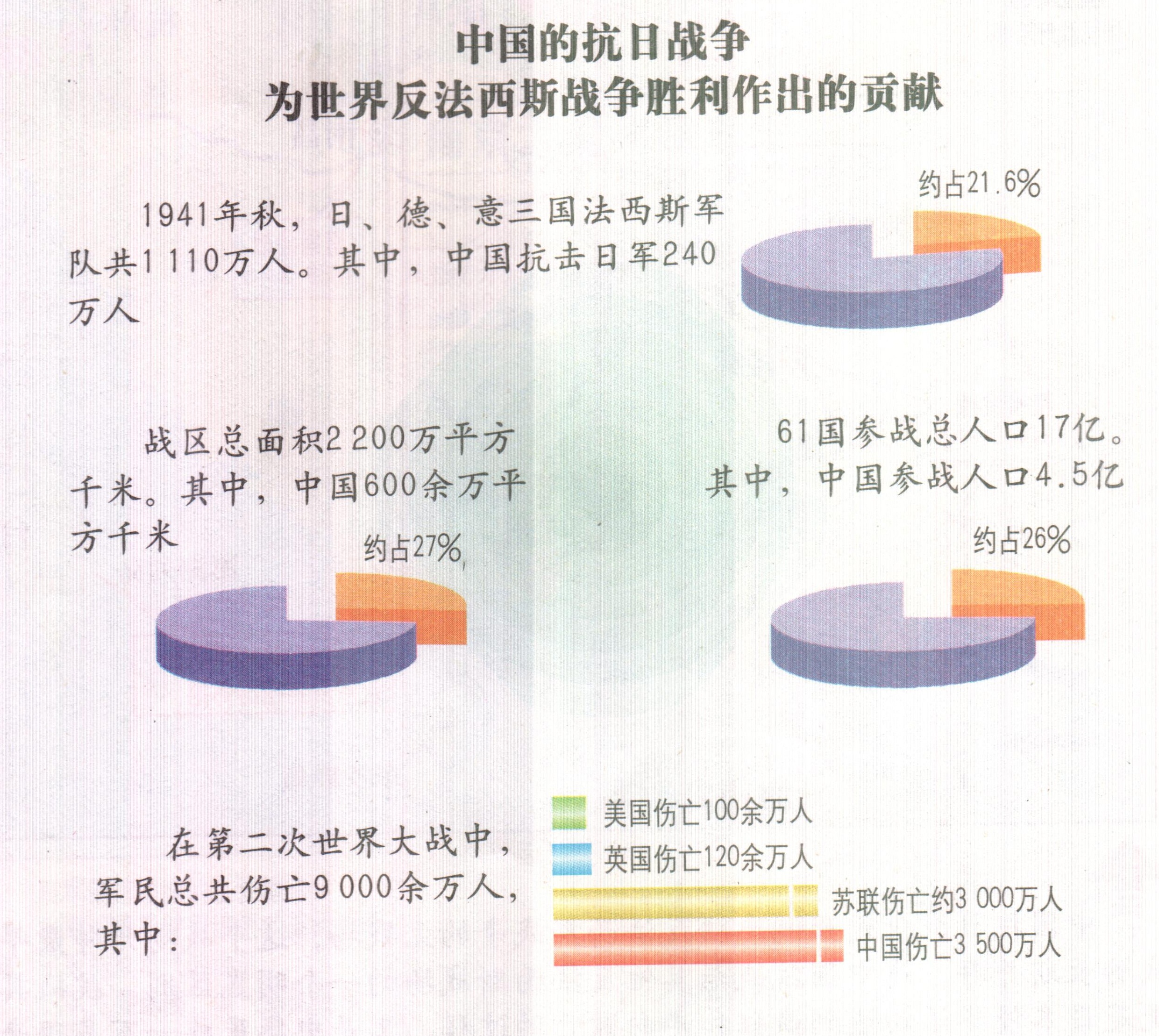

第一,抗日戰爭的勝利徹底打敗了日本侵略者,捍衛了中國的國家主權和領土完整。它洗雪了以來中國人民受帝國主義奴役和壓迫的恥辱,極大推進了中國革命的歷史進程,為中國的最後勝利奠定了堅實的基礎。 中國抗戰對世界反法西斯戰爭貢獻

中國抗戰對世界反法西斯戰爭貢獻

中國抗戰對世界反法西斯戰爭貢獻

中國抗戰對世界反法西斯戰爭貢獻第二,抗日戰爭的勝利,促進了中華民族的覺醒和團結,弘揚了以愛國主義為核心的偉大民族精神。愛國主義成為抗戰的最強音和主旋律:國家和民族利益至上,誓死不當亡國奴,同仇敵愾、萬眾一心,勤勞勇敢,不畏強暴、血戰到底,自強不息,開拓創新。

第三,中國抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分,是世界反法西斯戰爭的東方主戰場。在世界反法西斯戰爭中,中國抗日戰爭開始時間最早,持續時間最長,抗擊日軍最多,付出代價最大,發揮了不可替代的巨大作用。中國抗戰的勝利創造了半殖民地半封建的弱國打敗強國的奇蹟,它鼓舞了殖民地半殖民地國家人民爭取民族獨立和解放的鬥爭。中國參與發起成立聯合國並成為安全理事會常任理事國,顯著提高了中國的國際地位和國際影響,有力地維護了世界和平。

國際評價

美國總統在致國會的咨文中指出:“我們也忘不了中國人民在七年多的長時間裡怎樣頂住了日本人的野蠻進攻和在亞洲大陸廣大地區牽制住大量的敵軍。”

俄羅斯人民友誼大學教授塔夫羅夫斯基指出“在世界反法西斯戰爭勝利貢獻者行列中,中國占據不可撼動的重要地位,值得世人永遠銘記。如果沒有中國在遠東戰場牽制並消耗日軍絕對主力,日本軍國主義者很可能實現與德國法西斯的會師,進而落實其控制世界的瘋狂企圖。中國直接或間接地參與了太平洋、東南亞等多個戰場的重大戰役,為同盟國勝利做出了卓越貢獻。中國在聯合國安理會常任理事國的地位也印證了國際社會對中國貢獻的讚許。”

英國歷史教授米特認為“中國的抗日戰爭為二戰的勝利作出了重大貢獻。這不僅對中國的命運至關重要,對塑造當今世界格局也發揮了關鍵作用。世界應該銘記中國為二戰勝利所做出的犧牲和貢獻。”

法國戰略學會會長馬翼科將軍評價道“中國在反對日本侵略的鬥爭中作出了巨大貢獻,中國迫使日本派遣數量龐大的軍隊在很長的戰線作戰,大大減輕了美軍與蘇軍的壓力。正是中國人民的奮力抵抗,極大改變了亞洲戰場的力量對比,加速了戰爭的結束。”

日本方面,根據名古屋大學公開的資料顯示,日軍在進行侵略戰爭期間,實行了嚴格的書信審查制度。日本政府操縱輿論,對國民進行長期的思想灌輸。此外,日本的高中生被分成了文科生和理科生。文科生需要前往戰場,理科生則可以繼續學業,戰爭的殘酷性可見一斑。

戰爭爭議

名稱之爭

- 華人方面

習慣上,中國人所說的“抗日戰爭”一般指稱“中國抗日戰爭”。但各地華人習慣上也將各自所在國家或地區同時期反抗日本侵略的戰爭稱為“抗日戰爭”,並將其和中國抗日戰爭視為一體,或作為它們的總稱。“中國抗日戰爭”在中國大陸地區也被稱作“八年抗戰”(從1937年7月7日“盧溝橋事變” 後,中國最高領導人蔣介石於7月31日發表《告全體將士書》宣告全面抗戰開始算起),但在世界其他地區一般被稱作“十四年抗戰”(於1931年9月18日“九一八事變”算起)。

- 日本方面

這場戰爭在日本被稱為“日中戰爭”,主要指1931年至1945年日本戰敗投降期間與中國之間的戰爭。日本也習慣把“”以前的中國抗日戰爭稱為所謂的“支那事變”或所謂的“日華事變”,原因是當時日本帝國並未和中華民國相互正式宣戰,因此“技術上”並非一場戰爭。“珍珠港事件”爆發以後的中國抗日戰爭,則被日本視為“”(包括第二次世界大戰中的、中國戰場和印緬戰場)的一部分。甚至戰後日本某些政治家模糊性的稱謂“過去的大戰”、“先前的大戰”等。時至今日日本對抗日戰爭仍未有一個比較統一的恰當稱謂,這一問題已經引起了中日學界的關注。

- 學術界

中國學術界關於抗日戰爭的具體起訖時間存在一定爭議,但關於“抗日戰爭”的名稱,無論是中國大陸學界還是學界,甚至多數海外華人學者基本贊同這一名稱。國際社會出於中立性考慮,一般將之稱為“第二次中日戰爭”,以區別於被稱為“第一次中日戰爭”的。

時間之爭

抗日戰爭結束於1945年8月15日,但對於其開始的時間存在爭議。比較普遍的觀點認為,全面的抗日戰爭起於1937年7月7日的,到1945年8月15日日本無條件投降時結束,歷時九十七月又八天,共為八年,八年抗戰名稱因此而來。另一種觀點認為這場戰爭可追溯到1931年9月18日的,這是政府私下主導的局部抗戰的開始,因此又有十四年抗戰之說。但期間6年,中日雙方出於各自原因,始終控制戰爭規模沒有擴大到國戰。也有觀點認為,1941年12月9日在珍珠港事件爆發後兩天,中華民國政府才公開宣布正式同日本宣戰,因為依據當時中國落後的重工業水平和國際地位,提前公開宣戰,只能面對國際武器禁運,無法彌補戰爭損失。如果這樣,抗日戰爭歷時不到4年。在這段時間裡,戰爭擴大到整個太平洋地區,中國和美國、英國等同盟國共同抗日,而中國的抗戰也成為第二次世界大戰太平洋戰爭的一個重要組成部分。