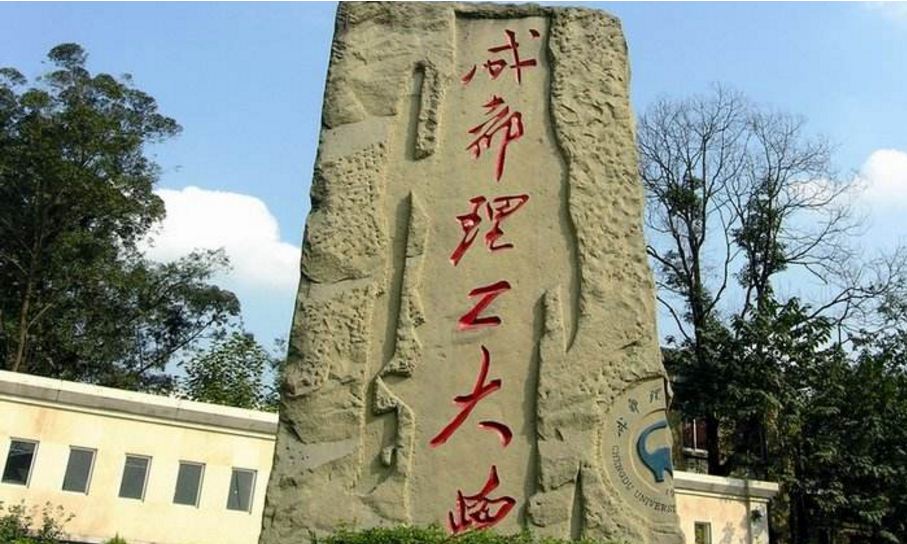

成都理工大學(chengdu university of technology)坐落於有“錦官城”之稱的國家歷史文化名城成都,由四川省人民政府和自然資源部、共建,入選“”,國家、、、國家高校,,中國高層次人才培養與科學研究基地之一,是以地質、能源、資源科學、核技術、環境科學為優勢,以化工、材料等學科專業為特色的。

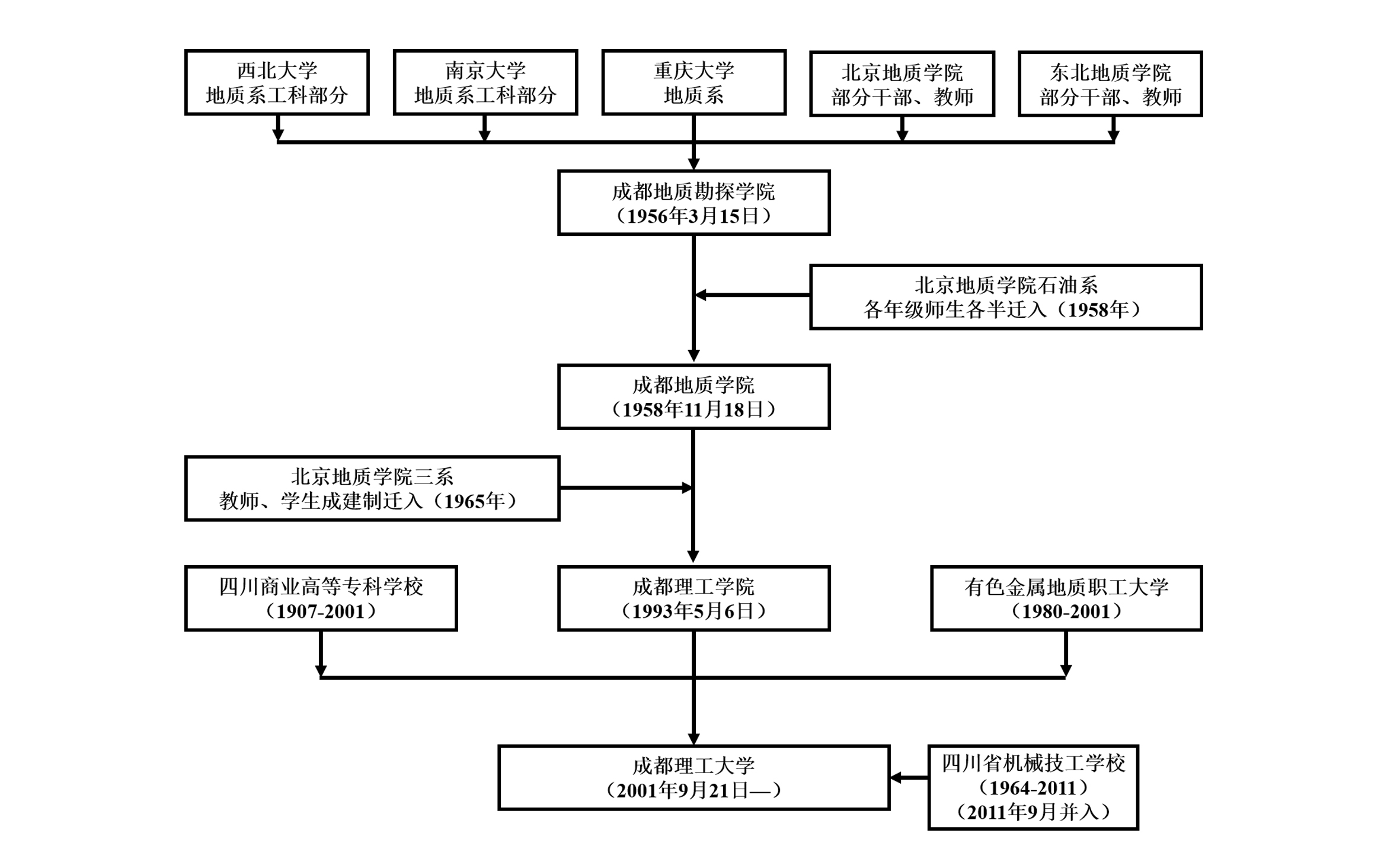

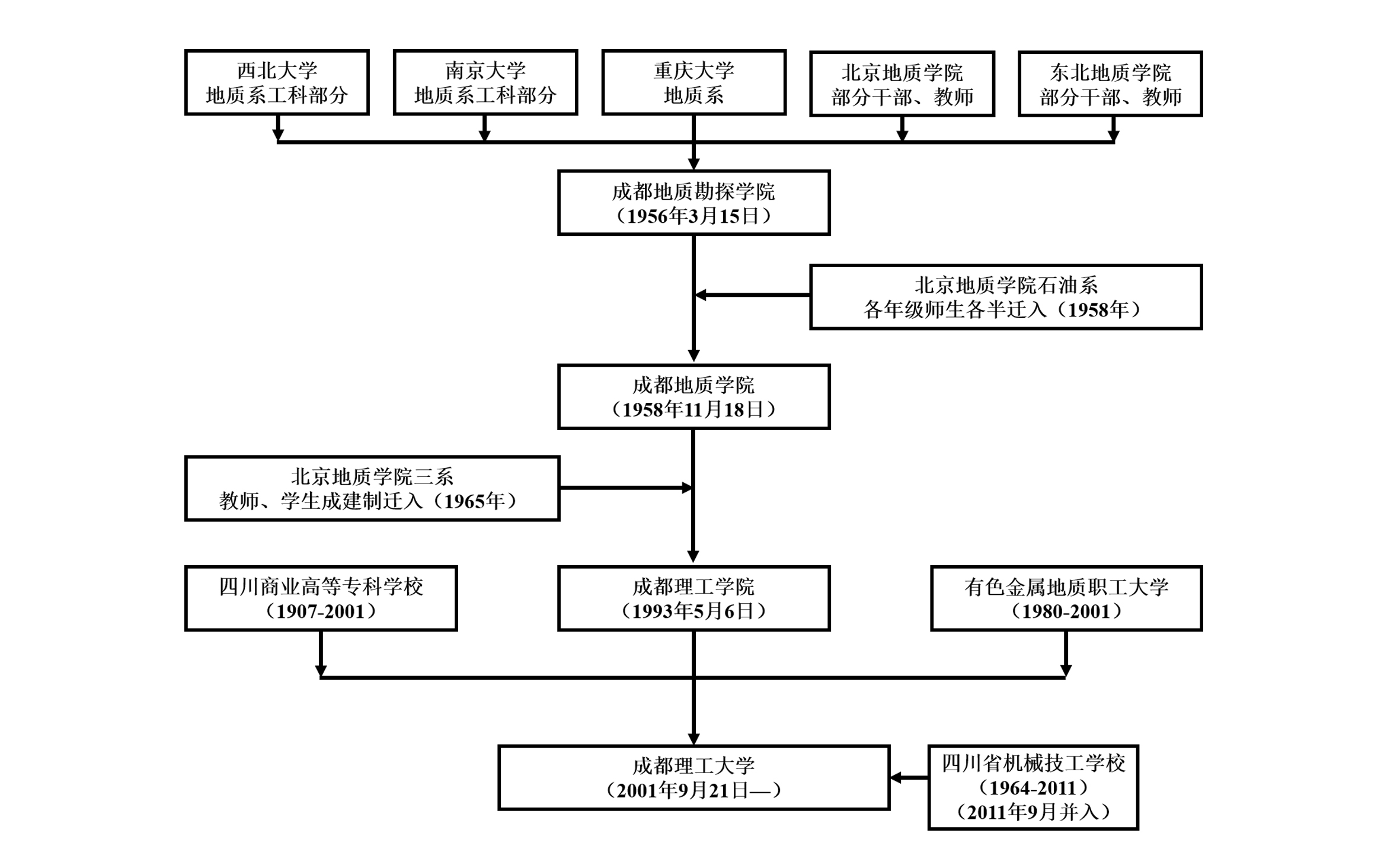

1956年批准建立成都地質勘探學院;同年高等教育部和地質部聯合發文,以地質系、和地質系的工科部分為基礎同時抽調、、(由和西北工業學院採礦系抽調)幹部教師組建成都地質勘探學院,建校後部分或成建制遷入石油系和二系部分、三系整體。1958年,更名成都地質學院;1960年,開始招收研究生;1983年,成為國家恢復學位制度後首批招收博士生的高校;1993年,更名成都理工學院;2001年,教育部批准組建成都理工大學(合併和有色金屬地質職工大學)。

截至2019年1月,學校占地2887畝,建築面積97萬平方米,教學科研儀器設備總值5.5億元。 設17個教學學院、1個沉積地質研究院、1個地質調查研究院。設有92個本科專業。有教職工3396人,在校本科生30540人,全日制研究生5194人。

基本介紹

- 碩士點:20個一級學科,130個二級學科

- 博士點:7個一級學科,41個二級學科

- 所屬地區:中國 四川 成都

- 主管部門:四川省人民政府

- 學校官網:

- 中文名:成都理工大學

- 英文名:chengdu university of technology

- 簡稱:成都理工、cdut

- 創辦時間:1956年

- 類別:

- 學校類型:理工

- 屬性:“”

- 現任校長:

- 知名校友:,,,

- 博士後流動站:4個

- 校訓:窮究於理,成就於工

- 校歌:《理工之歌》

- 主要院系:地球科學學院、環境與土木工程學院、環境學院、地球物理學院等

- 國家重點學科:4

- 學校地址:四川省成都市成華區二仙橋街道二仙橋東三路1號

- 學校代碼:10616

- 主要獎項:國家科技進步獎特等獎1項

國家科技進步獎一等獎3項

二等獎2項

二等獎1項

、中國專利獎金獎各1項 - 國家傑青:4人

- 長江學者:2人

- 重點實驗室:2個

- 發展定位:高水平

基本信息,校園風光,知名校友,歷史沿革,辦學條件,師資力量,院系概況,教學建設,學科建設,合作交流,學術研究,研究機構,科研成果,學術資源,文化傳統,校名,校訓,校標,校歌,現任領導,知名校友,黨政界,科教界,工商界,

歷史沿革

1956年3月15日,批准建立成都地質勘探學院。

1956年3月27日,高等教育部和地質部聯合發文,以地質系、和地質系的工科部分為基礎,調集北京地質勘探學院、長春地質勘探學院、西北大學、南京大學等十多所院校的部分教師及其它機關、部隊的幹部370餘人組建成都地質勘探學院,並採購和調集了100餘萬元的教學設備、10萬餘冊圖書到成都地質勘探學院。學校開設地質測量及找礦系、水文地質與工程地質系、石油與天然氣地質與勘探系,建校當年即面向全國招收首屆本科生1551人,10月10日正式開學,專業學制4年。

1958年,根據、國務院決定,學校改由四川省領導;11月更名為成都地質學院。 歷史沿革

歷史沿革

歷史沿革

歷史沿革1960年,開始招收,並舉辦地質類函授教育。

1962年,學校改由地質部領導,各專業學制改為五年。

1966年,“文化大革命”開始後,學校停止招生6年。

1969年,學校改由四川省人民政府領導。

1972年,開始招收三年制普通班大學生。

到1976年止,先後招收5屆大學生3073名。

1977年,全國恢復統一招生考試制度後,專業學制改為四年,招生794名。

1978年,恢復招收研究生。

1980年,批准學校為首批有權授予碩士學位的高校。

1983年,國務院學位委員會批准學校有權授予博士學位,學校成為國家恢復學位制度後首批招收博士生的高校。至此,學校已擁有博士、碩士、學士三級學位授予權。

1984年,學校開始招收。

1986年,學校開始招收外國留學生。

1988年,首批評審,學校“煤田、油氣地質與勘探”和“水文地質與工程地質”兩個學科為國家重點學科。

1989年,由國家計委、國家教委批准在“地質工程”國家重點學科基礎上建立地質災害防治與地質環境保護國家專業實驗室。

1990年,經國家計委、國家教委批准建立。該實驗室由成都地質學院和西南石油學院聯合申請,屬於聯合型實驗室。

1991年,經國務院學位委員會批准,學校建立地質資源與地質工程。

1993年,經國家教委和批准,學校更名為“成都理工學院”;同年12月,經地礦部正式批覆確定為部屬重點高校。

1995年,學校獲得自審權。

1996年,學校與攀枝花市人民政府正式簽訂了長期穩定合作辦學協定書,標誌著學校與地方政府關係翻開了新的一頁。

1997年,學校與四川省國際影視文化傳播中心聯合建立了“成都理工學院廣播影視藝術學院”,掀開了學校與事業單位合作辦學的歷史。

1997年,學校本部建立了第一個二級學院——環境與土木工程學院,開始了學校教學資源的最佳化重組。

1998年,根據國家要求,學校高等教育招生並軌並擴大規模招生。

1998年,地礦部與四川省人民政府聯合簽訂了共建成都理工學院的協定。

2001年,由教育部批准組建成都理工大學(合併四川商業高等專科學校和有色金屬地質職工大學)。學校由地質部、、直屬,劃轉為中央與地方共建、以四川省人民政府管理為主的省屬重點大學。9月21日,成都理工大學正式掛牌成立。

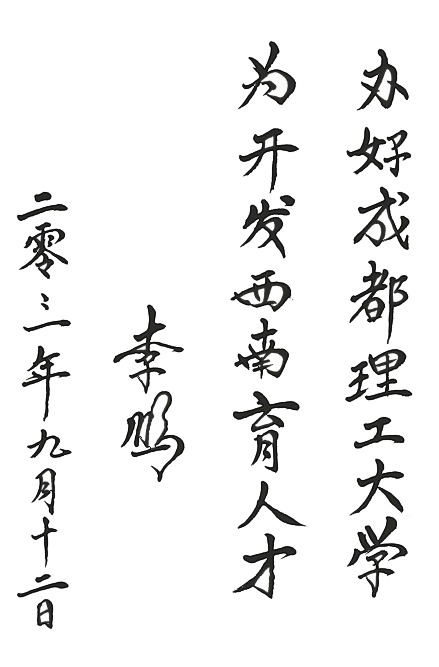

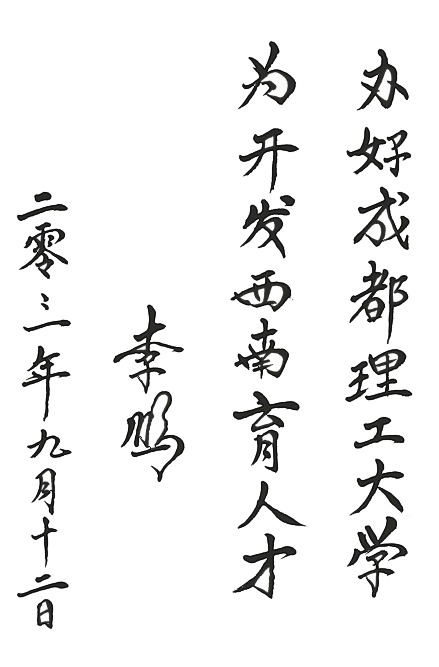

2004年,成都理工大學申報試點省級研究生院獲得成功。 李鵬同志題詞

李鵬同志題詞

李鵬同志題詞

李鵬同志題詞2007年,學校通過教育部本科教學工作水平評估,獲得優秀評價。

2008年,學校在抗震救災中發揮重點作用,獲得嘉獎。

2010年,國土資源部與四川省人民政府重新簽署共建成都理工大學協定。

2012年5月,被教育部評為。

2017年9月,學校入選國家“”名單。

辦學條件

師資力量

學校現有教職員工3396人,其中,有教授(級)271人,副教授(級)584人。柔性引智高端專家(院士)33人。截至2018年12月,獲得“全國傑出技術人才”稱號2人,“國家級有突出貢獻中青年專家”2人,“國家傑出青年科學基金”4人,“中國青年科技獎”5人,“教育部特聘教授”2人,“萬人計畫”國家高層次人才特殊支持計畫領軍人才2人,“國家百千萬人才工程人選”8人,“百千萬人才工程國家級人選”7人,“國務院學科評議組成員”3人,四川省“千人計畫”13人,享受“國務院政府特殊津貼”專家99人,獲得“四川省突出貢獻的優秀專家”稱號35人,“四川省學術和技術帶頭人”稱號73人次,四川省學術和技術帶頭人後備人選134人,全國優秀教師2人,國家教學名師1人,四川省教學名師7人,四川省優秀教師3人,四川省優秀教育工作者1人,四川省師德標兵1人,有1個國家級教學團隊、1個國家自然科學基金創新群體、1個教育部“長江學者和創新團隊發展計畫”團隊、8個四川省科技創新團隊、16個四川省教育廳科技創新團隊和6個四川省教學團隊,獲國家教學成果獎5項。

(1人):

(4人):、黃潤秋、、

特聘教授(2人):許強、

入選者(2人):黃潤秋、

國家級教學名師(1人):黃潤秋

何梁何利科學技術進步獎(1人):黃潤秋

全國傑出專業技術人才(2人):黃潤秋、許強

成員(5人):金景福、張倬元、倪師軍、施澤進、伊向藝

國家級有突出貢獻中青年專家(4人):黃潤秋、劉寶珺、李勇、裴向軍

國家人選(10人):黃潤秋、許強、劉樹根、李勇、李天斌、庹先國、李忠權、唐川、王成善、裴向軍

國家自然科學基金創新性研究群體項目(1個):西部地區重大地質災害潛在隱患早期識別與監測預警

| 序號 | 團隊名稱 | 帶頭人 | 獲批年份 | 級別 |

|---|---|---|---|---|

1 | 地質工程教學團隊 | 黃潤秋 | 2008年 | 國家級 |

2 | 石油地質系教學團隊 | 張哨楠、劉樹根、徐國盛 | 2007年 | 省級 |

3 | 地球物理學教學團隊 | 王緒本 | 2008年 | |

4 | 數學地質教學團隊 | 郭科 | ||

5 | 地球化學教學團隊 | 倪師軍 | 2009年 | |

6 | 岩土工程教學團隊 | 許 強 | 2010年 | |

7 | 形勢與政策課程教學團隊 | 譚書敏 |

| 序號 | 研究方向 | 帶頭人 | 獲批年份 |

|---|---|---|---|

1 | 地質災害評價預測理論與防治技術研究 | 許強 | 2008年 |

院系概況

截至2018年4月,學校設有17個教學學院,開辦92個本科專業,涵蓋理學、工學、文學、管理學、經濟學、法學、哲學、農學、教育學、藝術學等10大學科門類。

| 二級院系 | 專業設定 |

|---|---|

地球科學學院 | 地質學類(、地球化學)、地球信息科學與技術、測繪類(測繪工程、遙感科學與技術)資源勘查工程(固體礦產)、地理信息科學 |

能源學院 | (石油地質)、石油工程、新能源科學與工程、海洋油氣工程 |

環境與土木工程學院 | 、土木工程、地下水科學與工程、工程力學、工程管理、 |

環境學院 | 環境科學與工程類(環境科學與工程、環境工程)、生物工程、環境生態工程 |

地球物理學院 | 地球物理學、勘查技術與工程、套用物理學、空間科學與技術、空間信息與數位技術 智慧型科學與技術 |

核技術與自動化工程學院 | 核工程類(核工程與核技術、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)、測控技術與儀器 機械工程、工業設計、電氣工程及其自動化、工業工程、產品設計 |

材料與化學化工學院 | 化工與製藥類(化學工程與工藝、製藥工程)、材料科學與工程、套用化學 新能源材料與器件、化學 |

管理科學學院 | 數學類(數學與套用數學 、信息與計算科學)、信息管理與信息系統、工商管理、電子商務 人力資源管理、物流管理、套用統計學、土地資源管理 |

馬克思主義學院 | 思想政治教育 |

法學院 | 社會學類(社會學、社會工作)、公共管理類(公共事業管理、勞動與社會保障)、法學 政治學與行政學 |

外國語學院 | 英語、日語、翻譯 |

商學院 | 會計學、經濟學、財務管理、國際經濟與貿易、市場行銷、投資學 |

傳播科學與藝術學院 | 廣告學、廣播電視學、廣播電視編導、戲劇影視文學、播音與主持藝術、表演、音樂表演 視覺傳達設計、環境設計 |

體育學院 | 社會體育指導與管理、休閒體育 |

信息科學與技術學院 | 計算機類(數字媒體技術、物聯網工程)、電子信息類(信息工程、通信工程、電子信息工程) |

網路安全學院 | 計算機類(計算機科學與技術、軟體工程)、網路空間安全 |

旅遊與城鄉規劃學院 | 建築類(建築學、城鄉規劃、風景園林)、旅遊管理類(旅遊管理、會展經濟與管理)、園林 人文地理與城鄉規劃 |

資料來源: | |

教學建設

- 質量工程

截至2018年4月,學校擁有8個,國家級專業綜合改革項目4個,省級特色專業12個,省級專業綜合改革試點項目13個,省級套用型示範專業2個;國家級“”試點專業(含獨立招生方向)7個,省級“卓越工程師教育培養計畫”試點專業19個,省級“”試點專業1個,省級“”試點專業1個,省級“卓越新聞傳播人才教育培養計畫”試點專業1個。

學校有3個、1個、3個省級虛擬仿真實驗教學中心、7個省級實驗教學示範中心,1個省級工程實驗室,3個,2個省級人才培養模式創新實驗區,8個省級本科人才培養基地,2個國家大學生校外實踐教育基地,4個省級大學生校外實踐教育基地,是國家級大學生創新創業計畫實施學校。有2門國家級精品課程,2門國家級精品資源共享課程,1門國家級精品視頻公開課,9門省級精品線上開放課程,34門省級精品課程,15門省級精品開放課程,17門省級精品資源共享課程,5門省級創新創業教育示範課程。

國家級實驗教學示範中心(3個):地質學實驗教學示範中心、地質工程實驗教學示範中心 、核資源勘查技術實驗教學示範中心

國家級虛擬仿真實驗教學中心(1個):地質與岩土工程虛擬仿真實驗教學中心

省級實驗教學示範中心(6個):地礦勘查實驗教學示範中心、基礎化學實驗教學示範中心 、數學套用與計算機仿真實驗教學示範中心、經濟管理實驗教學示範中心、經濟管理實驗教學示範中心、經濟管理實驗教學示範中心

省級本科人才培養基地(8個):資源環境地質學類本科人才培養基地、測繪與地理信息工程本科人才培養基地、地質學類工科本科人才培養基地、核技術與套用本科人才培養基地、機械設計製造及自動化本科人才培養基地、材料類本科人才培養基地、信息工程類本科人才培養基地、計算機科學與技術本科人才培養基地

省級人才培養模式創新實驗區(2個,名單不全):土木工程實踐教育中心

國家級專業綜合改革項目(4個):工業工程、數字媒體技術、物聯網工程、建築學

首批高校省級精品線上開放課程:《工程地質分析原理》、《遺產型旅遊景區建設與管理》

省級專業綜合改革項目試點專業(12個,名單不全):會計學、建築學 、廣播電視編導、園林

國家級工程實踐教育中心(3個):地球探測與信息技術工程實踐教育中心、地質工程工程實踐教育中心、核資源勘查工程實踐教育中心

國家級大學生校外實踐教育基地(2個):峨眉山大學生校外實踐教育基地、工程實踐教育中心

省級大學生校外實踐教育基地(2個,名單不全):地球物理理科實踐教育基地

| 序號 | 專業名稱 | 所在學院 | 批准時間 | 級別 |

|---|---|---|---|---|

1 | 環境與土木工程學院 | 2007年 | 國家級 | |

2 | 能源學院 | 2007年 | ||

3 | 地球物理學院 | 2007年 | ||

4 | 管理科學學院 | 2008年 | ||

5 | 環境與土木工程學院 | 2008年 | ||

6 | 地球科學學院 | 2009年 | ||

7 | 地球科學學院 | 2009年 | ||

8 | 核技術與自動化工程學院 | 2010年 | ||

9 | 能源學院 | 2007年 | 省級 | |

10 | 外國語學院 | 2008年 | ||

11 | 材料與化學化工學院 | 2008年 | ||

12 | 管理科學學院 | 2008年 | ||

13 | 材料與化學化工學院 | 2009年 | ||

14 | 核技術與自動化工程學院 | 2009年 | ||

15 | 管理科學學院 | 2009年 | ||

16 | 地球科學學院 | 2009年 | ||

17 | 地球科學學院 | 2010年 | ||

18 | 環境與土木工程學院 | 2010年 | ||

19 | 信息科學與技術學院 | 2010年 | ||

20 | 管理科學學院 | 2010年 | ||

資料來源: | ||||

| 序號 | 專業名稱 | 所在學院 | 級別 |

|---|---|---|---|

1 | 地球物理學院 | 國家級 | |

2 | 環境與土木工程學院 | ||

3 | (固體礦產) | 地球科學學院 | |

4 | 資源勘查工程(石油地質) | 能源學院 | |

5 | 核技術與自動化工程學院 | ||

6 | 材料與化學化工學院 | ||

7 | 材料與化學化工學院 | ||

8 | 地球科學學院 | 省級 | |

9 | 地球科學學院 | ||

10 | 環境與土木工程學院 | ||

11 | 環境與土木工程學院 | ||

12 | 環境與土木工程學院 | ||

13 | 環境與土木工程學院 | ||

14 | 能源學院 | ||

15 | 材料與化學化工學院 | ||

16 | 材料與化學化工學院 | ||

17 | 材料與化學化工學院 | ||

18 | 材料與化學化工學院 | ||

19 | 核技術與自動化工程學院 | ||

20 | 核技術與自動化工程學院 | ||

21 | 核技術與自動化工程學院 | ||

22 | 核技術與自動化工程學院 | ||

23 | 信息科學與技術學院 | ||

24 | 信息科學與技術學院 | ||

25 | 旅遊與城鄉規劃學院 | ||

資料來源: | |||

| 課程名稱 | 主講教師 | 所屬學院 | 年份 | 課程類別 |

|---|---|---|---|---|

孫淑霞 | 信息科學與技術學院 | 2008年 | 國家級精品課程 | |

黃潤秋 | 環境與土木工程學院 | 2004年 | ||

黃潤秋 | 環境與土木工程學院 | 2013年 | 國家級精品課程共享課 | |

c/c 程式設計 | 孫淑霞 | 信息科學與技術學院 | 2013年 | |

核輻射測量方法 | 核技術與自動化工程學院 | 2010年 | 省級精品課程 | |

化學工程原理 | 材料與化學化工學院 | 2010年 | ||

能源學院 | 2010年 | |||

肖淵甫 | 地球科學學院 | 2010年 | ||

李錄明 | 信息工程學院 | 2009年 | ||

譚書敏 | 政治學院 | 2009年 | ||

羅映光 | 政治學院 | 2009年 | ||

複雜物質分析 | 郎春燕 | 材料與化學化工學院 | 2009年 | |

張正階 | 信息工程學院 | 2008年 | ||

郭勇 | 信息工程學院 | 2008年 | ||

曹金文 | 信息管理學院 | 2008年 | ||

肖陽春 | 信息科學與技術學院 | 2008年 | ||

溫春齊 | 地球科學學院 | 2008年 | ||

王在琦 | 外國語學院 | 2007年 | ||

王允誠 | 能源學院 | 2007年 | ||

陸正元 | 能源學院 | 2007年 | ||

劉紅軍 | 信息管理學院 | 2007年 | ||

程宏偉 | 信息管理學院 | 2007年 | ||

丁照宇 | 信息科學與技術學院 | 2007年 | ||

傅廣海 | 商學院 | 2007年 | ||

張成江 | 地球科學學院 | 2007年 | ||

馮文光 | 能源學院 | 2006年 | ||

工程與環境物探 | 雷宛 | 信息工程學院 | 2006年 | |

羅亦君 | 外國語學院 | 2006年 | ||

張勇 | 材料與化學化工學院 | 2006年 | ||

郭科 | 信息管理學院 | 2005年 | ||

李佑國 | 地球科學學院 | 2005年 | ||

周四春 | 核技術與自動化工程學院 | 2005年 | ||

李麗 | 核技術與自動化工程學院 | 2005年 | ||

陸坤 | 核技術與自動化工程學院 | 2004年 | ||

魏貴民 | 信息管理學院 | 2004年 | ||

丁照宇 | 信息科學與技術學院 | 2004年 | ||

陶曉風 | 地球科學學院 | 2004年 | ||

張哨楠 | 能源學院 | 2004年 | ||

複雜物質分析 | 郎春燕 | 材料與化學化工學院 | 2013年 | 省級精品資源共享課 |

現代工程製圖 | 李麗 | 核技術與自動化工程學院 | 2013年 | |

形勢與政策 | 譚書敏 | 政治學院 | 2013年 | |

張正階 | 信息工程學院 | 2013年 | ||

李仲東 | 能源學院 | 2013年 | ||

工程地質分析原理 | 黃潤秋 | 環境與土木工程學院 | 2013年 | |

c/c 程式設計 | 孫淑霞 | 信息科學與技術學院 | 2012年 | |

周四春、吳建平 | 核技術與自動化工程學院 | 2012年 | ||

旅遊學概論 | 傅廣海 | 商學院 | 2012年 | |

資料來源: | ||||

- 學生獲獎

截至2018年3月,大學生社會實踐活動13次獲得中宣部、團中央表彰;在“”全國大學生課外科技作品競賽中獲得國家二等獎5項、三等獎9項、科技進步獎(交叉創新獎)2項,獲省一等獎22項、二等獎33項、三等獎36項;在“”大學生創業計畫競賽中獲得全國銀獎1項、銅獎5項,省一等獎13項、二等獎22項、三等獎55項;在數學建模競賽中獲國際賽meritorious winner獎32人次、honorable mention獎159人次、successful participant獎139人次,全國一等獎67人次、二等獎117人次,省級一等獎207人次、二等獎326人次、三等獎391人次;在各類大學生體育賽事中獲得全國獎勵119項(次),省級獎勵157項(次);在全國、省市級各類大學生藝術專業比賽中獲得獎勵559項(次)。

學科建設

學校擁有7個博士學位授權點、41個博士學位授權點(含自主設定博士學位授權點),有20個一級學科碩士學位授權點、130個二級學科碩士學位授權點(含招生領域),學科專業涵蓋理、工、文、管、經、法、哲、農、教、藝等10大學科門類。

有1個、3個二級學科國家重點學科、1個國家重點(培育)學科、14個省級重點學科、1個省級重點(培育)學科。有1個學科(地球科學)進入全球排名前1%行列,學科群入選國家“”建設學科群。根據美國湯森路透資料庫(essential science indicators,簡稱esi)台北時間1月15日最新更新數據顯示,成都理工大學地球科學(geosciences)學科進入esi全球排名前1%,成為五省(區、市)首個擁有地球科學世界一流學科的高校。

世界一流學科建設學科(1個):

| 國家重點學科 | |

|---|---|

一級學科(1個) | 二級學科(4個) |

地質資源與地質工程 | 地質工程、、 |

-- | 礦物學·岩石學·礦床學(重點培育) |

四川省重點學科 | |

套用化學、環境工程、固體地球物理學、岩土工程、礦物學·岩石學·礦床學、古生物學與地層學(含古人類學)、信號與信息處理、構造地質學、地球化學、油氣田開發工程、第四紀地質學、材料學、核技術與套用、管理科學與工程、套用數學(重點培育) | |

資料來源: | |

一級學科博士學位授權點(7個):、、、、、、

一級學科碩士學位授權點(20個):、理論、、、、地球物理學、地質學、、、、、土木工程、、、地質資源與地質工程、石油與天然氣工程、、管理科學與工程、

專業碩士學位授權點(6個):、、、、、

博士後科研流動站(4個):地質資源與地質工程、地質學、地球物理學、管理科學與工程

| 一級學科狀況及獲批時間 | 二級學科狀況及獲批時間 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

學科名稱 | 博士一級 | 碩士一級 | 學科名稱 | 碩士二級 | 博士二級 |

哲學 | 科學技術哲學 | 1996 | |||

套用經濟學 | 2011 | 國民經濟學 | 2011 | ||

區域經濟學 | 2011 | ||||

財政學(含∶稅收學) | 2011 | ||||

金融學(含∶保險學) | 2011 | ||||

產業經濟學 | 2011 | ||||

國際貿易學 | 2011 | ||||

勞動經濟學 | 2011 | ||||

統計學 | 2011 | ||||

數量經濟學 | 2011 | ||||

國防經濟 | 2011 | ||||

馬克思主義理論 | 2011 | 馬克思主義基本原理 | 2006 | ||

馬克思主義發展史 | 2011 | ||||

馬克思主義中國化研究 | 2011 | ||||

國外馬克思主義研究 | 2011 | ||||

思想政治教育 | 2006 | ||||

中國近現代史基本問題研究 | 2008 | ||||

外國語言文學 | 外國語言學及套用語言學 | 2001 | |||

新聞傳播學 | 傳播學 | 2006 | |||

數學 | 2011 | 基礎數學 | 2011 | ||

計算數學 | 2001 | ||||

機率論與數理統計 | 2011 | ||||

套用數學 | 1996 | ||||

運籌學與控制論 | 2011 | ||||

化學 | 2011 | 無機化學 | 2011 | ||

分析化學 | 2001 | ||||

有機化學 | 2011 | ||||

物理化學(含:化學物理) | 2011 | ||||

高分子化學與物理 | 2011 | ||||

地理學 | 2011 | 自然地理學 | 2006 | ||

人文地理學 | 2011 | ||||

地圖學與地理信息系統 | 2003 | ||||

地球物理學 | 2011 | 2011 | 固體地球物理學 | 1998 | 2003 |

空間物理學 | 2011 | 2011 | |||

岩石物理學 | 2011 | 2011 | |||

計算地球物理學 | 2011 | 2011 | |||

地質學 | 2000 | 2000 | 礦物學、岩石學、礦床學 | 1981 | 1990 |

地球化學 | 1984 | 2000 | |||

古生物學與地層學(含:古人類學) | 1981 | 1984 | |||

構造地質學 | 1984 | 2000 | |||

第四紀地質學 | 2000 | 2000 | |||

沉積學(含:古地理學) | 2011 | 2011 | |||

礦產資源化學 | 2011 | 2011 | |||

儀器科學與技術 | 2011 | 精密儀器及機械 | 2011 | ||

測試計量技術及儀器 | 1996 | ||||

材料科學與工程 | 2006 | 材料物理與化學 | 2006 | ||

材料學 | 1996 | ||||

材料加工工程 | 2006 | ||||

電子科學與技術 | 電路與系統 | 2006 | |||

信息與通信工程 | 2011 | 通信與信息系統 | 2003 | ||

信號與信息處理 | 1996 | ||||

計算機科學與技術 | 2011 | 計算機系統結構 | 2011 | ||

計算機軟體與理論 | 2003 | ||||

計算機套用技術 | 2001 | ||||

土木工程 | 2011 | 2011 | 岩土工程 | 1996 | 2003 |

結構工程 | 2011 | 2011 | |||

市政工程 | 2011 | 2011 | |||

供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 2011 | 2011 | |||

防災減災工程及防護工程 | 2003 | 2011 | |||

橋樑與隧道工程 | 2011 | 2011 | |||

鑽掘工程 | 2011 | 2011 | |||

核廢物地質處置工程 | 2011 | 2011 | |||

測繪科學與技術 | 2011 | 大地測量學與測量工程 | 2011 | ||

攝影測量與遙感 | 2003 | ||||

地圖製圖學與地理信息工程 | 1996 | ||||

化學工程與技術 | 2011 | 化學工程 | 2011 | ||

化學工藝 | 2003 | ||||

生物化工 | 2011 | ||||

套用化學 | 1996 | ||||

工業催化 | 2011 | ||||

地質資源與地質工程 | 2000 | 2000 | 礦產普查與勘探 | 1981 | 1984 |

地球探測與信息技術 | 1981 | 1986 | |||

地質工程 | 1981 | 1984 | |||

核資源與核勘查工程 | 2011 | 2011 | |||

油氣田開發地質 | 2011 | 2011 | |||

石油與天然氣工程 | 2018 | 2011 | 油氣井工程 | 2011 | |

油氣田開發工程 | 1996 | 1998 | |||

油氣儲運工程 | 2011 | ||||

核科學與技術 | 2018 | 核技術及套用 | 1998 | 2006 | |

輻射防護及環境保護 | 2003 | ||||

環境科學與工程 | 2011 | 環境科學 | 2003 | ||

環境工程 | 2001 | ||||

管理科學與工程 | 2011 | 1998 | 管理科學與工程 | 1998 | 2012 |

工商管理 | 2018 | 企業管理(含:財務管理、市場行銷、人力資源管理) | 2003 | ||

旅遊管理 | 2006 | ||||

環境地質學 | 2011 | 2011 | |||

套用地球物理 | 2011 | 2011 | |||

礦物材料學 | 2011 | 2011 | |||

金屬礦產與金屬材料學 | 2011 | 2011 | |||

非常規油氣地質學 | 2011 | 2011 | |||

石油與天然氣地質學 | 2011 | 2011 | |||

數學地質 | 2011 | 2011 | |||

資源與環境遙感 | 2011 | 2011 | |||

地下水科學與工程 | 2011 | 2011 | |||

資料來源: | |||||

| 序號 | 專業學位類別 | 招生領域名稱 | 批准時間 |

|---|---|---|---|

1 | 英語筆譯 | 2010 | |

2 | 英語口譯 | 2010 | |

3 | 機械工程 | 2009 | |

4 | 儀器儀表工程 | 2009 | |

5 | 材料工程 | 2004 | |

6 | 電子與通信工程 | 2001 | |

7 | 計算機技術 | 2006 | |

8 | 軟體工程 | 2010 | |

9 | 建築與土木工程 | 2001 | |

10 | 測繪工程 | 2002 | |

11 | 化學工程 | 2002 | |

12 | 地質工程 | 1999 | |

13 | 石油與天然氣工程 | 1999 | |

14 | 安全工程 | 2010 | |

15 | 核能與核技術工程 | 2001 | |

16 | 環境工程 | 2006 | |

17 | 工業工程 | 2007 | |

18 | 生物工程 | 2005 | |

19 | 項目管理 | 2004 | |

20 | 物流工程 | 2010 | |

21 | 農業推廣碩士 | 農業信息化 | 2010 |

22 | 工程管理碩士 | 2010 | |

23 | 藝術碩士 | 廣播電視領域 | 2018 |

24 | 藝術設計領域 | 2018 | |

25 | 法律碩士 | 2018 | |

合作交流

學校重視對外交流與合作。與資源、能源、環境、建築、軍工和高新技術等領域的國家大型企業和科研院所建立了長期的產學研合作關係。先後與英國、加拿大、俄羅斯、美國、澳大利亞、紐西蘭、荷蘭、義大利等國家的60餘所大學和科研機構建立了交流合作關係。現與英國斯泰福廈大學、舉辦4項項目。接待了來自40多個國家和地區的2700餘名外國專家及留學生來校講學、留學,出訪650餘人次,開展了300餘項科研合作。學校還多次主辦國際學術會議。 成都理工大學

成都理工大學

成都理工大學

成都理工大學學術研究

研究機構

現有2個(地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室、油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室)、1個教育部與四川省聯合共建重點實驗室、2個自然資源部重點實驗室、1個、5個國土資源部野外科學觀測研究基地、2個四川省重點實驗室、1個四川省哲學社會科學重點研究基地(擴展)、1個四川省社科普及基地、1個四川省高校重點實驗室、1個四川省環保廳重點實驗室、4個和1個四川省博士後創新實踐基地,3個我校牽頭建設的“四川”。詳情如下:

(2個):、(與西南石油大學聯合共建)

(1個):國家環境保護水土污染協同控制與聯合修復重點實驗室

(1個):

自然資源部重點實驗室(2個):、

(2個):地學核技術四川省重點實驗室、數學地質四川省重點實驗室

四川省環保廳重點實驗室(1個):四川省環境保護地下水污染防治與資源安全重點實驗室

四川省高校重點實驗室(1個):礦產資源化學四川高校重點實驗室

四川省哲學社會科學普及基地(1個):資源與環境經濟普及基地

四川:、攀西戰略礦產資源綜合利用協同創新中心

國土資源部野外科學觀測研究基地:國土資源部野外科學觀測研究基地( 攀枝花釩鈦磁鐵礦——四川攀枝花野外基地)、地震震中區地質災害——四川汶川野外基地

科研成果

學校先後承擔了、、、國家“”計畫、國家“”計畫、國家社科基金、國家地調計畫等一大批重要項目。截至2017年,學校累計獲得國家和省部級科技獎913項(次),其中包括國家科技進步特等獎、國家科技進步一等獎、中國國際科技合作獎、國家自然科學二等獎、中國專利獎金獎、國家技術發明三等獎、四川省科技進步一等獎和四川省哲學社會科學優秀成果一等獎等獎項;獲得授權專利1400餘項。

| 序號 | 項目名稱 | 獎項名稱 | 年份 |

|---|---|---|---|

1 | 汶川地震地質災害評價與防治 | 國家科技進步一等獎 | 2014 |

2 | 中國西南高邊坡穩定性及災害防治 | 國家科技進步一等獎 | 2005 |

3 | 高壩壩基岩體穩定性評價及可利用岩體質量的研究 | 國家科技進步一等獎 | 1992 |

4 | 高海拔地區大型公路隧道建設與營運關鍵技術及套用 | 國家科技進步二等獎 | 2008 |

5 | 高壩安全監測技術與反饋 | 國家科技進步二等獎 | 1995 |

6 | 深埋隧道勘察技術研究 | 中國岩石力學與工程學會一等獎 | 2009 |

7 | 中國西南地區水電工程高邊坡穩定性及支護設計技術研究 | 中國岩石力學與工程學會一等獎 | 2008 |

8 | 高寒複雜環境地區特長隧道建設與營運關鍵技術及其工程套用研究 | 四川省科技進步一等獎 | 2007 |

9 | 銅黃高速公路湯口至屯溪段高邊坡穩定性及支護設計最佳化系統研究 | 中國公路學會科學技術一等獎 | 2008 |

10 | 九寨黃龍機場高填方地基重大工程地質問題研究 | 四川省科技進步一等獎 | 2005 |

11 | 地學核分析與檢測理論、儀器開發與套用 | 教育部科技進步獎一等獎 | 2005 |

12 | 四川九寨黃龍機場高填方工程建設關鍵技術研究 | 中國民航總局科技進步一等獎 | 2005 |

13 | 長江三峽庫區移民遷建新址重大地質災害及防治研究 | 國土資源科學技術一等獎 | 2005 |

14 | 受施工擾動影響土體環境穩定理論及其變形控制方法研究 | 教育部科技進步一等獎 | 2004 |

15 | 川藏公路二郎山隧道工程 | 詹天佑土木工程大獎 | 2004 |

16 | 中國西南地殼淺表層動力學過程與地質災變效應 | 國土資源科學技術一等獎 | 2002 |

17 | 岩石高邊坡穩定性分析理論與程式 | 電力工業科技進步一等獎 | 1997 |

18 | 瀾滄江小灣水電站高拱壩壩基重大工程地質問題研究 | 地質礦產部一等獎 | 1997 |

19 | 高海拔地區大型公路隧道建設與營運關鍵技術及套用 | 國家科學技術進步獎二等獎 | 2008 |

20 | 西南地區水電工程複雜高陡邊坡穩定控制技術 | 中國岩石力學與工程學會科學技術獎特等獎 | 2010 |

21 | 汶川地震地質災害研究 | 四川省科技進步獎一等獎 | 2011 |

22 | 長大隧道施工地質災害發生機理 | 雲南省科學技術獎(自然科學)一等獎 | 2011 |

23 | 銅黃高速公路湯口至屯溪段高邊坡穩定性及支護設計最佳化系統研究 | 中國公路學會科學技術獎一等獎 | 2008 |

24 | 深埋隧道勘察技術研究 | 中國公路學會科學技術獎一等獎 | 2009 |

25 | 汶川地震公路震害評估、機理分析及設防標準評價 | 中國鐵路工程總公司科學技術獎一等獎 | 2011 |

26 | 西南地區水電工程高邊坡穩定性及支護設計技術研究 | 中國岩石力學與工程學會科學技術獎一等獎 | 2008 |

27 | 三峽庫區塌岸預測與防治專題研究 | 國土資源科學技術獎二等獎 | 2008 |

28 | 岩質工程高邊坡穩定性及其控制的系統研究 | 國土資源部科學技術獎二等獎 | 2009 |

29 | 金沙江溪洛渡水電站壩基岩體質量及建基面工程地質研究 | 四川省科技進步獎二等獎 | 2008 |

30 | 四川岷江紫坪鋪水利樞紐工程重大地質工程關鍵技術系統研究 | 四川省科技進步獎二等獎 | 2008 |

31 | 昔格達地層公路修建技術研究 | 四川省科技進步獎二等獎 | 2008 |

32 | 四川岷江紫坪鋪水利樞紐工程開挖邊坡穩定性的地質工程系統研究 | 四川省科學技術進步獎二等獎 | 2010 |

33 | 高地應力條件下隧道大變形的機制、預測及防治研究 | 四川省科技進步獎二等獎 | 2010 |

34 | 山區高速公路高邊坡動態設計及施工控制技術系統研究 | 安徽省科技進步獎二等獎 | 2011 |

35 | 天山公路工程地質病害研究 | 中國公路學會科學技術獎二等獎 | 2009 |

36 | 四川九寨黃龍機場 | 第八屆中國土木工程詹天佑獎 | 2008 |

37 | 四川九寨黃龍機場 | 第八屆中國土木工程詹天佑獎創新集體 | 2008 |

38 | 銅陵至黃山高速公路 | 第十屆中國土木工程詹天佑獎 | 2011 |

資料來源: | |||

學術資源

- 館藏資源

學校建有2個圖書館,渠東校區圖書館建築面積4.1萬平方米、閱覽座位6000個,渠西校區圖書館建築面積1萬平方米、閱覽座位1200個,圖書館館藏印刷型書刊240萬冊,擁有數字資源資料庫102個,電子圖書430萬冊,電子期刊4.9萬種。圖書館實行“藏、借、閱、咨一體化”的開放服務模式,實現了印刷型文獻與數位化信息的和諧統一,館內建有國土資源西南地區科技查新站和四川省高等學校文獻傳遞服務中心。 西校門

西校門

西校門

西校門- 展示館所

學校擁有一座在西部乃至全國享有較高知名度的以地學類藏品為主的自然博物館,館藏標本豐富,其中擁有國家級及世界級的精品和珍品,如“合川馬門溪龍”、“”、“隆昌鐵隕石”等。博物館獲得包括區、市、省、國家所有級別的科普教育和愛國主義教育基地稱號。

- 學術期刊

學校主辦學術期刊6種,其中有核心期刊2種、2種、中國科技核心期刊4種。

《》(社會科學版)是由四川省教育廳主管、成都理工大學主辦的、面向中國國內外公開發行的人文社會科學類綜合性學術期刊,其前身是1993年創刊的《四川省商業高等專科學校學報》。2003年《四川省商業高等專科學校學報》與《理工高教研究》(成都理工大學內刊)合刊,並經國家新聞出版總署批准正式更名為《成都理工大學學報(社會科學版)》,刊期為季刊。2011年又經國家新聞出版總署批准,刊期正式轉為雙月刊。該刊為全國高校優秀社科期刊,獲四川省優秀學報(二等獎)。

《成都理工大學學報(自然科學版)》創辦於1960年,原名《成都地質學院學報》(1960~1993年)、《成都理工學院學報》(1994~2002年)。入選北京大學圖書館和北京高校圖書館期刊工作研究會的《中文核心期刊要目總覽》第一版(1992)、第三版(2000) 、第四版(2004) 和第五版(2008);中國科技信息研究所的“中國科技論文統計源期刊(中國科技核心期刊)”。此外,該刊還是“四川省自然科學學術類質量一級期刊”;先後15次在國家部委和四川省組織的科技期刊評比中獲獎,其中在教育部(包括原國家教委) 組織的科技期刊評比中獲一等獎3次(1989年,1999年,2004年)、二等獎2次(1995年,2008年)、優秀科技期刊獎1次(2006年) 、精品科技期刊獎1次(2008年)。根據教育部“教技[1999]1號”檔案,該刊於1999年7月在教育部組織的“全國優秀高等學校自然科學學報及教育部優秀科技期刊評比”中獲得了一等獎。

《》創刊於1980年,屬四川省科協主管,由四川省礦物岩石地球化學學會與成都理工大學主辦。主要就礦物學、岩石學、礦床學、地球化學、沉積學以及相關學科為廣大科技工作者搭建地球及空間科學中有關物質成分的學術理論、新技術、新方法、新成果的交流平台,為礦產資源的開發利用提供服務。先後三次(1996年、2000年、2004年)被遴入中文核心期刊要目總覽以及光碟版全部收錄。

《》創刊於1979年。主要刊登中國國內外地球探測信息處理和計算機處理及其套用的學術論文及研究成果。被美國《化學文摘》()、《中國石油文摘》、《中國地質文摘》及美國《地質光碟資料庫》、俄羅斯《文摘雜誌》等十多家中國國內外知名文摘收錄,還成為《》、《中國科技論文統計》等知名檢索機構的來源期刊。

《》(原《地質科技管理》、《地質系統管理研究》)創刊於1984年,由國土資源部國際合作與科技司和成都理工大學主辦,是一份刊載土地、礦產、水、海洋等自然資源科技和管理研究成果的綜合性學術刊物。是中國學術期刊綜合評價資料庫來源期刊;《中國學術期刊(光碟版)》全文收錄期刊;《中國期刊網》 入網期刊;萬方數據——數位化期刊群入網期刊;《中文科技期刊資料庫》原文收錄期刊;《中國人文社會科學引文資料庫》來源期刊;ceps收錄期刊;《caj-cd規範》執行優秀期刊。

《》創刊於1990年9月,為自然科學學術性期刊。主要刊登由地球內部動力和外動力以及不合理的人類工程活動引起的地質災害,如滑坡、崩塌、岩溶塌陷、地裂縫、地面沉降、土壤沙漠化、海水入侵等地質災害方面的治理與環境保護方面的研究成果。該刊已加入“中國學術期刊(光碟版)”和“中國期刊網”;中國科技信息研究院萬方(數據)集體公司《科技期刊群》。

文化傳統

校名

|

學校於2001年9月21正式啟用“成都理工大學”校名。其中文名標準字型為。 |

校訓

涵義: 1、“窮究”:深入鑽研,追根尋源,不捨追求。見《易·說卦》:“窮理盡性,以至於命”;司馬遷:“究天人之際,通古今之變”;另見朱熹:“格物窮理”;見成語:“窮經皓首”等。 2、“於”:在於、及於、對於、自於等等。 3、“理”:事理、物理,包括道德倫理、人生哲理、科學真理、事物法理以及理想、理性、理論、理念等等。將尋常所說的道德、道理等盡包其中。 4、“成就”:完成、成功,造就、成全,成材、成器等等。指在正確的理想、理念、理論指導下取得的成績。 5、“工”:實踐、實幹,工作、工力,過程、擅長,巧智、巧用,藝術境界等等。如“能工巧匠”、“巧奪天工”、“無意而工而無不工”等等。 八字可直譯為:在事理物理處窮究鑽研,在實踐實幹中獲得成就。亦即:窮究於事事物物之理,成就於實踐實幹之工。 |  校訓 校訓 |

校標

成都理工大學校標是雙圓套特定圖形、中英文的“成都理工大學”特定字樣和阿拉伯數字1956的徽標。顏色為青花藍色。 徽標內圈是以校訓“窮究於理,成就於工”的英文“ seeking truth, seeking triumph”中首字母s和t為主要設計元素,兩個字母經組合構成成都理工大學英文校名縮寫“cdut” 。 阿拉伯數字“1956”代表了學校的創建時期是1956年。 外圈的中文“成都理工大學”在上方;英文“chengdu university of technology”在下方。 整體上看,校標結構優美,簡潔明快,包容性強,體現成都理工大學“求真務實,追求卓越”的精神和寓示了學校特有的文化內涵和發展歷程。 |  校標 校標 |

校歌

| 《理工之歌》 | |

|---|---|

硯湖泱泱,慧園蒼蒼, 這裡是放飛理想的地方。 窮究於理,成就於工, 我們永遠銘記心上。 五洲四海,弦歌一堂, 厚德博學,桃李芬芳, 峨眉巍巍,岷江滄滄, 我們是社會的棟樑。 | |

資料來源 |

現任領導

| 職務 | 姓名 | 職務 | 姓名 |

|---|---|---|---|

書記 | 名譽校長 | ||

副書記、紀委書記 | 孫文 | 校長 | |

副書記 | 副校長 | ||

資料來源 | |||

知名校友

黨政界

| 姓名 | 概況 | 姓名 | 概況 |

|---|---|---|---|

生態環境部副部長,九三學社中央副主席、四川省委主委,中國環境科學學會理事長 | 四川省委原常委、四川省十一屆人大會常委會副主任、省國資委黨委書記 | ||

雲南省委常委,常務副省長、省政府黨組副書記,雲南行政學院院長 | 福建省委常委、組織部部長,中國共產黨第十九屆中央委員會候補委員 | ||

中國工程院院士,第十七屆中央候補委員,西藏自治區人大常委會原副主任 | 貴州省人民政府副省長,民革中央常委、貴州省委主委,中國科學院地球化學研究所副所長、環境地球化學國家重點實驗室主任 | ||

廣西壯族自治區人民政府副主席,九三學社自治區主委 | 自然資源部總規劃師 | ||

四川省委副書記、市長 | 丁貴明 | 國務院國資委原監事會主席、大慶石油管理局局長 | |

廣西壯族自治區發展改革委原黨組書記 | 四川省政協民族宗教委員會原主任,四川省國土資源廳原黨委書記、廳長 | ||

國土資源部礦產開發管理司司長 | 國土資源部人事司司長 | ||

中國地質調查局原黨組成員、副局長(正廳級) | 羅在明 | 廣西自治區國土資源廳原黨組書記 | |

四川省地震局原黨組書記、局長 | 海南省國土環境資源廳原黨組副書記、副廳長(正廳級) | ||

江西省政協經濟委員會主任、中國銀行業協會副會長,江西省農村信用社聯合社原黨委書記、理事長 | 四川省經濟和信息化委員會副主任、黨組副書記(正廳級),四川省鄉鎮企業局(省中小企業局)原黨組書記、局長 | ||

政協陝西省委員會人口資源環境專業委員會主任 | 青海省人大環境資源保護委員會主任委員 | ||

游憲生 | 福建省龍巖市人民政府原市長、福建省電子工業廳廳長、福建省信息產業廳廳長 | 水利部長江水利委員會黨組紀檢組組長、黨組成員 | |

成都市人大常委會原副主任 | 胡忠義 | 遼寧省核工業地質局原局長,黨組書記 | |

安徽省馬鞍山市人大常委會主任 | 重慶市忠縣縣委書記(正廳局長級) | ||

湖南省地質礦產勘察開發局黨組書記、局長,湖南省政協人口資源環境委員會副主任 | 安徽省蚌埠市人大常委會主任 | ||

雲南省地質調查局局長 | 雲南省有色地質局原局長 | ||

福建省委政法委副書記 | 四川省應急管理廳黨組成員、副廳長,省安辦副主任 | ||

國家海洋局北海分局副局長 | 中國長江三峽集團公司移民工作局黨委副書記、副局長 | ||

深圳市人大常委會經濟工作委員會主任 | 重慶市南岸區委書記、南岸區政協主席 | ||

四川省自然資源廳黨組成員、副廳長 | 四川省住房和城鄉建設廳原副廳長,四川省人民政府參事 | ||

國土資源部地質環境司副司長 | 何玉舟 | 商務部信息化司副司長 | |

甘肅省環境保護廳黨組成員、副廳長 | 中國地質調查局國土資源實物地質資料中心黨委副書記、紀委書記 | ||

四川省文化和旅遊廳總規劃師 | 雲南省地質礦產勘查開發局副局長 | ||

安徽省地質礦產勘查局副局長 | 江西省地礦局總工程師 | ||

河南省地礦廳總工程師 | 河南省地礦局紀委書記 | ||

陝西省地質礦產勘查開發局黨組成員、副局長,陝西省地質礦產勘查開發總公司董事長 | 四川省人民政府參事、九三學社中央委員、地球探測與信息技術教育部重點實驗室主任 | ||

四川省地震局副局長、黨組成員 | 江蘇省地震局副局長 | ||

雲南省政府參事,西南林業大學地理學院院長 | 四川省人民政府參事 | ||

吳曉莉 | 重慶市地震局副局長,黨組成員 | 青海省地質礦產勘查開發局副局長 | |

廣東省有色金屬地質局副局長、黨委委員 | 廣東省有色金屬地質局紀委書記、黨委委員 | ||

廣西地質礦產勘查開發局黨組成員、副局長 | 貴州省地震局黨組成員、副局長 | ||

貴州省地礦局黨委委員、副局長 | 貴州省地礦局黨委委員、副局長 | ||

貴州省地礦局黨委委員、總工程師 | 甘肅省工商聯副主席,原政協甘肅省委員會副秘書長 | ||

重慶市九龍坡區人大常委會主任、黨組書記 | 重慶市南川區政協主席、黨組書記 | ||

成都市退役軍人事務局黨組書記、局長 | 成都市規劃和自然資源局黨組書記 | ||

樂山市委副書記 | 阿壩州委常委、州政府副州長、黨組副書記,州行政學院院長 | ||

廣安市委常委,市人民政府黨組副書記、副市長 | 樂山市人民政府副市長、民建樂山市委主委 | ||

攀枝花市人民政府副市長、黨組成員 | 清遠市人民政府副市長 | ||

北海市人民政府副市長、黨組成員 | 池州市人民政府副市長、黨組成員 | ||

南陽市人民政府副市長 | 唐山市政協副主席、黨組成員 | ||

宜賓市人大常委會副主任 | 東營市政協副主席,民盟中央委員,勝利石油管理局副總工程師 | ||

湛江市政協副主席 | 資陽市政協副主席、九三學社資陽市委主委 | ||

酒泉市人大常委會原副主任 | 韶關市人大常委會副主任,民建韶關市委會主委 |

科教界

| 姓名 | 概況 |

|---|---|

,第十七屆中央候補委員,原西藏自治區人大常委會副主任 | |

,教育部科技委學部委員、中國青藏高原研究會常務理事、中國地質大學(北京)青藏高原地質研究中心主任,國家傑出青年科學基金獲得者 | |

生態環境部副部長,九三學社中央副主席、四川省委主委,中國環境科學學會理事長,地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室主任,國家傑出青年科學基金獲得者,中國地質學會工程地質專業委員會原主任委員、國際工程地質協會原副主席 | |

中國地質科學院原院長,中國地質學會原秘書長、副理事長,《地質學報(英文版)》原主編,世界地質公園發起者和奠基者之一、中國地質公園之父 | |

中國科學院地球化學研究所所長、礦床地球化學國家重點實驗室主任、中國礦物岩石地球化學學會理事長,國家傑出青年科學基金獲得者、國家973項目首席科學家 | |

貴州省人民政府副省長,民革中央常委、貴州省委主委,中國科學院地球化學研究所副所長、環境地球化學國家重點實驗室主任 | |

中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所所長 | |

中國地震局地質研究所所長,地震動力學國家重點實驗室副主任 | |

中國地震局地殼應力研究所所長,中國地質學會副理事長,中國地震學會地震地質專業委員會主任 | |

中國地質調查局北京探礦工程研究所所長 | |

胡澤松 | 中國地質科學院礦產綜合利用研究所所長、黨委書記 |

中國地質調查局成都地質調查中心主任、成都地質礦產研究所所長 | |

中國地質調查局成都地質調查中心黨委書記 | |

中國地質科學院地質研究所黨委書記、副所長 | |

中國地質科學院地質力學研究所黨委書記、副所長 | |

四川省社會科學院黨委副書記、院長,四川省社會科學界聯合會副主席 | |

水利部長江勘測技術研究所所長 | |

中國地球物理學會副理事長,國土資源部航空物探遙感中心副主任、總工程師,國家科技進步獎特等獎獲得者、萬人計畫科技創新領軍人才,《物探與化探》主編 | |

中國礦物岩石地球化學學會副理事長,國務院學位委員會學科評議組成員,成都理工大學原校長 | |

中國古脊椎動物學會副理事長,重慶自然博物館館長 | |

中國科學院青藏高原研究所副所長 | |

中國科學院南京地理與湖泊研究所副所長 | |

中國地質科學院地質研究所副所長 | |

中國地質調查局探礦工藝研究所副所長 | |

中國地質調查局國土資源實物地質資料中心副主任 | |

中國地質調查局油氣資源調查中心副主任 | |

雲南省環境保護廳副廳長(掛職)、環境地球化學國家重點實驗室副主任,《地球與環境》副主編,frontiers in soil processes副主編 | |

中國中鐵科學研究院副總經理,國際隧道和地下空間協會(ita)副主席,中國鐵道學會科學技術特等獎、詹天佑鐵道科學技術人才獎獲得者 | |

國家科技進步獎特等獎、全國五一勞動獎章、全國創新爭先獎獲得者,首批中國地質調查局李四光學者 | |

地質過程與礦產資源國家重點實驗室副主任、中國地質大學(北京)科學研究院副院長 | |

有機地球化學國家重點實驗室顧問委員會副主任,國家油氣地球化學重點實驗室學術委員會副主任 | |

資源與環境信息系統國家重點實驗室副主任,中國科學院資源環境科學數據中心主任,中國自然資源學會自然資源信息系統專業委員會主任 | |

地理空間信息技術國家地方聯合工程研究中心副主任、空間數據挖掘與信息共享教育部重點實驗室主任、中國圖像圖形學會虛擬現實專業委員會副主任 | |

中國首次南極越冬考察隊隊長、中國第八次南極考察隊領隊 | |

徐永新 | 著名水文地質學家,南非聯邦水資源部首席水文地質師和地下水專家顧問 |

東華理工大學原黨委書記 | |

成都理工大學黨委校長 | |

西華師範大學黨委副書記、校長 | |

四川輕化工大學黨委書記 | |

中國地質大學(北京)黨委常委、副校長 | |

中國地質大學(北京)原黨委副書記 | |

中國地質大學(北京)原副校長,礦物材料國家專業實驗室主任 | |

中國石油大學(華東)原副校長 | |

西南交通大學原副校長 | |

東華理工大學副校長,核技術套用教育部工程研究中心主任 | |

重慶交通大學黨委常委、副校長 | |

四川理工學院黨委副書記、紀委書記 | |

長江學者講座教授,著名華人經濟學家,計量經濟學會(the econometric society)會士(fellow),埃默里大學經濟系教授、清華大學經濟管理學院傑出訪問教授、上海交通大學上海高級金融學院特聘教授 | |

長江學者特聘教授,國家傑出青年科學基金獲得者,海洋地質國家重點實驗室主任,法國政府學術棕櫚騎士勳章獲得者,同濟大學教授、博士生導師 | |

長江學者特聘教授,國家傑出青年科學基金獲得者,萬人計畫科技創新領軍人才,中國地質大學(北京)教授、博士生導師 | |

長江學者特聘教授,國家傑出青年科學基金獲得者,電子科技大學生命科學與技術學院院長、神經信息教育部重點實驗室主任、中國生物醫學工程學會副理事長、美國醫學生物工程院fellow | |

長江學者特聘教授,國家傑出青年科學基金獲得者,地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室副主任,成都理工大學教授、博士生導師 | |

國家傑出青年科學基金獲得者,四川輕化工大學校長 | |

國家傑出青年科學基金獲得者,中國科學院廣州地球化學研究所研究員 | |

國家傑出青年科學基金獲得者,北京大學教授、博士生導師 | |

國家傑出青年科學基金獲得者,中國科學技術大學教授、博士生導師 | |

國家傑出青年科學基金獲得者,中國石油大學(華東)研究員、博士生導師 | |

國家傑出青年科學基金獲得者,南京大學教授、博士生導師 | |

國家傑出青年科學基金獲得者,黃土與第四紀地質國家重點實驗室副主任 | |

吳春明 | 國家傑出青年科學基金項目獲得者、science bulletin地學副主編、《岩石學報》副主編,中國科學院大學研究員、博士生導師 |

南方科技大學領軍教授、南方科技大學環境科學與工程學院院長、南方科技大學樹德書院院長,acta geologica sinica,journal of hydrology等刊物副主編 | |

journal of water resource and hydraulic engineering主編,暨南大學生命科學技術學院教授 | |

journal of applied geophysics主編,中國地球物理學會淺地表地球物理專業委員會主席,浙江大學教授、博士生導師 | |

電子科技大學教授、東方地球物理勘探公司總經理高級技術顧問 | |

李彥榮 | 太原理工大學礦業工程學院副院長 |

工商界

| 姓名 | 概況 |

|---|---|

高級管理層成員 ,中國銀行董事會秘書、公司秘書 | |

總經理、長慶石油勘探局局長 | |

集團東方地球物理公司原董事長 | |

中國石化集團西北石油局黨委副書記、局長,西北油田分公司總經理 | |

李洪鐸 | 新星石油廣州公司總經理、黨委書記(正廳級) |

張鳴 | 中石化股份有限公司石油勘探開發院黨委書記、副院長 |

中國石化鎮海煉化公司總經理、黨委副書記 | |

夏慶龍 | 執行長兼總裁 |

何偉 | 集團昆明勘測設計研究院有限公司黨委書記兼副總經理 |

鄧一明 | 總經理助理、貴州紫金礦業股份有限公司董事長 |

李曉明 | 紫金礦業集團西南有限公司董事長兼總經理 |

副總經理,副局長 | |

中國石油勘探與生產公司副總經理,名譽理事 | |

俞凱 | 中國石化華東分公司副總經理 |

中國石化華北分公司副總經理 | |

侯洪斌 | 中國石化股份公司西部勘探指揮、副指揮兼總地質師 |

周心懷 | 中國海洋石油總公司渤海油田勘探開發研究院勘探總師 |

易廷斌 | 北京海地人資源諮詢公司總裁 |

胡精沛 | 廈門中建實業有限公司總經理 |

馬代光 | 北京荷馬集團董事長 |

原副總裁、阿里研究中心主任、阿里巴巴商學院副院長,阿里研究院學術委員會主席、常務理事,學術委員 | |

科技的聯合創始人、ceo、董事長 | |

創始人兼ceo |