基本介紹

- 中文名:幽州節度使

- 管轄地區:今河北地區河北

- 設立時間:二年()

- 朝代:唐朝

歷史沿革,玄宗設立,安史之亂,懷仙據幽,三朱相繼,歸順朝廷,朱滔稱王,祖孫相繼,文官治軍,數易其主,三李時期,二劉相承,割讓於遼,歷代節度使,轄區,割據特點,

歷史沿革

玄宗設立

安史之亂

天寶元年(742年),改為。天寶三年(744年),安祿山接替任范陽節度使,河北採訪使、平盧軍使等。天寶十年(751年),安祿山進宮朝拜唐玄宗,請求擔任河東節度使,唐玄宗就授給了他。

天寶十四年(755年)十一月,以、、為根據地,從范陽起兵發動。天寶十五年(756年)正月,安祿山僭越稱帝,國號大燕。讓史思明為范陽節度使,經略河北。至德二年(757年)正月初五,子斬殺安祿山,自己稱帝。元年(758年)史思明投降唐朝。朝廷封他為歸義王,任范陽長史、河北節度使。乾元二年正月(公元759年),史思明僭稱大聖周王。二年(761年)春,史思明被子史朝義與部將謀殺。以恆趙深定易五州之地歸附朝廷。廣德元年(763年),田承嗣以史朝義親眷降。薛嵩以相、衛、洺、邢四州降。李懷仙以范陽降。史朝義在眾叛親離,走投無路的形勢下,被迫自殺。歷時7年多的安史之亂,至此終於結束。

安史之亂結束後,范陽節度使改為幽州節度使,因領軍,又稱。

安史之亂後,朝廷無力追究安史叛將。為了籠絡河北安史舊部,任命田承嗣為魏博節度使(在今河北南部,河南北部)。為幽州節度使(在今河北北部)。為(在今河北中部)。史稱“”。薛嵩為。此後唐朝進入藩鎮割據的局面。

懷仙據幽

元年(763年),李懷仙投降朝廷,並派遣兵馬使李抱忠率領三千士兵鎮守范陽。史朝義來到范陽,李抱忠關閉城門,不讓史朝義進城。這時唐軍即將追到,史朝義走投無路,便在樹林中上吊自殺,李懷仙割取他的頭顱,由駱奉先獻給朝廷。安史之亂遂平。元年(763年)閏正月十九日,唐代宗任命李懷仙為幽州大都督府長史,檢校侍中,幽州、盧龍等軍節度使,後升任檢校兵部尚書,封爵武威郡王。

廣德二年(763年),反叛朝廷之後,邊域各處戰爭不止。當時朝廷正招撫四方之師,所以李懷仙與成德節度使()、魏博節度使田承嗣、昭義節度使薛嵩等人得以招回亡散兵卒,各自擁有數萬精兵,修繕城邑,訓練軍隊,自己設定文武官將,地方貢賦據為私有,朝廷無法控制。

三年(768年)六月二十日,李懷仙的部下兵馬使、經略副使、朱泚之弟打算殺害李懷仙,朱泚兄弟殺死門衛進屋,但朱希彩還沒來。到天快亮時,朱泚害怕起來,打算逃跑,朱滔說:“計畫如果不能成功,只有一死。逃又能逃到哪裡去?”不一會兒,朱希彩來到,於是共同殺害李懷仙及其全家。朱希彩自稱節度。

三朱相繼

殺害李懷仙后,朱希彩自稱節度。李寶臣是李懷仙的舊交,痛惜李懷仙無辜被滅族,於是派遣將領征討;被朱希彩打敗。朝廷沒辦法,只好默認。任命河南道副元帥、、為幽州節度使,任命朱希彩為御史中丞,幽州節度副使,權知軍州事,。希彩聽說王縉來了,挑選士卒,全身甲冑的迎接他。縉知道不可以制伏他,十天后就回去了。不久朝廷任命朱希彩為御史大夫,幽州節度留後。十二月,又任命朱希彩為幽州大都督府長史、幽州盧龍軍節度使。五年(770)年,封為高密郡王。暴橫自恣,對朝廷很無禮。七年(772年),孔目官李瑗因為私怨,伺機殺了他,士兵擁立兵馬使為留後。

大曆七年(772年),朱希彩被部下殺死。當時,朱泚駐紮在城北,其弟統帥,便暗中派人到將士中大肆張揚道:“節度使非城北朱副使擔當不可。”將士們本來無所適從,聽後便一同推舉朱泚。朱泚於是自領,並遣使呈報朝廷。同年十月,朝廷任命朱泚為檢校左、幽州盧龍節度使、幽州兼,賜爵懷寧。

九年(774年),朱泚升任檢校。當時,雖然歸順朝廷,卻從不曾入朝覲見,朱泚率先上表,要求入朝。大喜,命人修建住宅等待朱泚。朱泚入朝後,統攝幽州軍務,卻著手削除朱泚的影響力。朱泚自知被兄弟出賣,失掉兵權,於是自請留在京師。代宗遂任命朱滔為盧龍節度、兼,命朱泚統轄、的邊防軍隊。

歸順朝廷

大曆十年(775年),魏博節度使田承嗣造反,強占相、衛、洺、邢四州。唐代宗命河東、成德、幽州諸藩鎮一同出兵征討。朱滔與成德節度使李寶臣、平盧節度使李正己合力解除磁州(今河北磁縣)之圍。二年(781年),病逝,其子謀求襲任父職不成,聚兵反叛。朱滔與奉命征討,在束鹿(今河北)大破,因功加授檢校,升任幽州盧龍軍節度使。

朱滔稱王

建中三年(782年),任命為深趙二州,命朱滔返回幽州。朱滔沒有得到深州,心中不平,又索取恆定七州的賦稅以供軍餉,仍沒得到允許,更是怨恨。當時,田悅被圍困,形勢窘迫,便使人離間朱滔與王武俊一同反叛。

建中三年(782年)十月,朱滔在魏州西郊祭天,稱冀王。王武俊稱,田悅稱魏王,李納稱。朱滔改幽州為范陽府。命兼任、,征討等,他反與李納通謀,並與叛亂的河北、等勾結,自稱天下都元帥、建興王。公元784年攻入汴州,旋稱楚帝。建中四年(783年)十月,,朱泚被擁立為帝。

興元元年(784年)六月,收復長安,、先後被殺。朱滔在幽州遭到攻擊,幾乎潰不成軍,只好向朝廷上表待罪。九月,唐德宗下詔寬赦朱滔罪行。

祖孫相繼

元年(785年)六月,朱滔去世,三軍推舉劉怦暫時主持事務。同年七月,朝廷授任劉怦為幽州長史、兼任、幽州盧龍節度副大使、知節度事、管內營田觀察、押奚契丹、經略盧龍軍使。九月,劉怦去世,時年五十九歲。其子繼任幽州節度使。

劉濟有病後,其子企圖篡位,於是派人假裝是朝廷使者,在街上大喊:“朝廷以相公逗留無功,已除副大使為節度使矣。”次日,又派人叫喊:“副大使已至太原。”幾天后,又派人叫喊說:“旌節已過代州。”舉軍驚駭,病中的劉濟憤怒不知所為,於是誅殺主兵大將數十人,又命劉緄立刻返回行營。氣憤至極的劉濟自早至晚拒絕飲食,後因口渴索飲,劉總暗中投毒以進,劉濟死,劉緄行至,被劉總假以父命之,劉總於是自領軍務。劉總弒父殺兄後,每每見到父兄的鬼魂,十分的慘不忍睹,於是在官署後安置了數百名僧人,讓他們一天到晚向鬼魂謝罪。晚年更加的恐懼害怕,請求落髮為僧,希望來避禍,於是讓判官張皋為留後。十四年(819年)自請入朝。

盧龍節度使的臣服,標誌著達到了頂峰。兩年後,朝廷任命文官為幽州、盧龍節度使。

文官治軍

十四年(819年)盧龍節度使自請入朝,請代替自己,於是朝廷任命他為檢校,幽州、等軍節度使。到幽州時,幽州無論老幼男女,都夾道出來觀看他。河朔藩鎮的節度使不論寒暑,大多都與士卒同甘共苦,沒有打傘坐車的差別。張弘靖久富貴,不知風土人情,來的時候在三軍之中坐轎,幽州百姓非常驚訝。

張弘靖認為安史之亂,出自幽州,想要廢除舊俗,於是發掘安祿山的墓,毀壞他的棺柩,幽州百姓十分失望。張弘靖屬吏中的韋雍、張宗厚數人,還經常嗜酒,常常在晚上喝醉了回府,燭火布滿街道,大聲喧譁,都是幽州百姓所不能接受的事。且韋雍等人經常侮辱和責罵士卒,多次稱呼他們為反虜。還對軍士說:"當下天下無事,你們就算能挽兩石弓,還不如識一個字的。"軍中士卒非常憤恨他們。

劉總入朝時,拿錢一百萬貫賜軍士,張弘靖截留下了二十萬貫作為府中的零用錢。幽州士卒更加憤怒,相約反叛,把張弘靖囚於薊門館,把韋雍、張宗厚等人都殺了。第二天,軍士後悔,都來看他,請張弘靖做大帥,說我們願意悔改,盡心侍奉。請求了三次,張弘靖都沒有回答。軍人於是互相說道:"相公不說話,一定是不想赦免我們了,軍中豈可一日無帥!"於是擁立統管軍務。又被武將把持割據。直到唐朝滅亡。

《舊唐書,張弘靖傳》:劉總歸朝,以錢一百萬貫賜軍士,弘靖留二十萬貫充軍府雜用。薊人不勝其憤,遂相率以叛,囚弘靖於薊門館,執韋雍、張宗厚輩數人,皆殺之。續有張徹者,自遠使回,軍人以其無過,不欲加害,將引置館中。徹不知其心,遂索弘靖所在,大罵軍人,亦為亂兵所殺。明日,吏卒稍稍自悔,悉詣館,請弘靖為帥,願改心事之。凡三請,弘靖卒不對。軍人乃相謂曰:“相公無言,是不赦吾曹必矣,軍中豈可一日無帥!”遂取朱洄為兵馬留後。朝廷既除洄子克融為幽州節度使,乃貶弘靖為撫州刺史。

數易其主

826年5月,幽州軍亂,將士殺朱克融及其子朱延齡,另立其子為盧龍節度使,但朱延嗣為人凶暴,不恤將士,很快就為都知兵馬使所殺。

李載義上表朝廷奏明朱延嗣的罪狀。於是任命李載義為檢校戶部尚書、兼御史大夫,封武威郡王,充幽州盧龍等軍節度副大使,知節度事。

李載義是唐太宗長子恆山愍王之後。元年(827年),李載義以討伐之功加封。太和四年(830年),騎兵入寇,李載義將其打敗,俘獲其首領茹羯送往長安,以功加。

太和五年(831年)春,朝廷賜給李載義。李載義請使者參觀球賽,不料後院兵馬使作亂,乘機驅逐了李載義。文宗本想出兵討伐,但宰相指出朝廷已經無力進行討伐。文宗於是允許接管盧龍,但只任其為節度。

楊志誠後被授為檢校工部尚書,不久又授檢校吏部尚書,又封他為。楊志誠得任右僕射後,躊躇滿志,秘密製作天子袞冕,驕侈淫暴,釀成眾怒。八年(834年)冬,盧龍軍亂,楊志誠和監軍宦官李懷仵被逐,兵馬使被推為。

將楊志誠的天子袞冕,全部交給朝廷,由朝廷處理這件事,朝廷任命史元忠為留後,並傳旨再貶謫楊志誠,令他戍守嶺南。後又任命史元忠為盧龍節度使。元年(841)九月,盧龍軍亂,發動兵變,殺死節度使史元忠,但眾心不服。在宰相建議下沒有批准他擔任盧龍節度使,果然時隔僅一月,他即被牙將誅殺。張絳殺陳行泰後,令三軍上表,請授予符節。

張絳懾於使的威名,一度請其主持軍務,但後來又改變主意,上書自請為節度使。張仲武大怒,起兵進攻幽州(北京)。為了名正言順,張仲武特派長史吳仲舒到京師長安,請求率本部兵馬征伐張絳。吳仲舒說服了宰相,經過權衡考慮,任命張仲武為盧龍軍兵馬留後,允許他率軍平亂。張仲武以精兵八百、土團五百襲擊幽州,一舉攻克,誅殺,平定了暴亂。並於次年正月,正式就任。

任後採取了一系列措施,獎勵耕織,發展經濟,實行軍墾,保護民生,並嚴格操練兵馬,裁老減弱,獎優罰劣,使盧龍治下面貌煥然一變,軍隊士氣驟漲,戰鬥力提高,成為唐末諸鎮中的勁旅。二年(842年),張仲武派大將石公緒兵進契丹、兩部,盡殺監使八百餘人,從而恢復了唐王朝對兩個部落民族的管轄。三年(849年),病死於任上,軍中擁立其子繼位。

張直方被擁立為盧龍留後,不久任副大使。因嗜酒凌虐士卒,軍中大亂,後以打獵為名,逃回長安,軍中乃擁立周綝為盧龍留後。四年,周綝死後,朝廷以為留後,累進檢校司徒、兼太傅、。張允伸得風疾,以其子為。

不久,張允伸死去。張允伸所部的(在今)刺史率平州軍來參加葬禮。幽州的士兵都尊敬張公素,擔心自身的處境。就逃到。

二年(875年),計畫反叛,襲殺深受信服的納降軍使陳貢言,奪其軍權,進軍幽州,自稱是陳貢言的先鋒部隊。張公素迎戰,兵敗逃到長安。當進入幽州,人們才知道這不是陳貢言,但李茂勛此時已有八千兵馬,人們也只能支持李茂勛了。朝廷即降符節,詔拜節度使。不久,李茂勛以疾告老,授右僕射致仕,舉薦其子由節度副使、幽州左司馬加右散騎常侍升為節度留後。

三李時期

五年,因暗通晉王,十分擔憂,便與結盟,準備奪取。同年,李可舉派遣大將率軍6萬,攻擊義武軍節度使屬下的,挖地道進入,攻克了易州,但是成德軍隊卻被李克用擊敗,乘勢反攻,以精兵三千反攻易州,李全忠沒有防備,丟失了易州。

戰後,懼罪,集結殘兵敗將,反擊幽州。李可舉猝不及防,全族登樓自焚而死。李可舉死,三軍推全忠為留後,朝廷授以節鉞任命為節度使。

全忠死後,子自襲父位,稱。李匡威的弟弟的妻子長的很漂亮,在李匡威出發營救成德王鎔之前的家人會別時,李匡威酒後亂性,竟然將弟媳姦淫,從此對其懷恨在心。

同年二月,李匡威從鎮州率兵回幽州,到的時候,李匡籌已經占據幽州,自稱盧龍留後,並派兵討伐李匡威。李匡威大敗而逃,其部眾大部分逃回幽州,投靠了李匡籌,李匡威和其部分親信留駐。李匡威兵力不濟,進退維谷。就逃往鎮州投靠了王鎔。李匡威到鎮州企圖奪取鎮州,被殺死。

元年(894年)二月,唐朝廷加封李匡籌為盧龍節度使。894年11月,李克用大舉進攻李匡籌,李匡籌大敗,逃往滄州。李匡籌逃往後,義昌節度使盧彥威覬覦李匡籌的輜重、姬妾,於是就派兵攻打李匡籌,雙方大戰於,李匡籌兵敗被殺,其部眾被盧彥威兼併。

二劉相承

元年(894年),攻陷幽州。乾寧二年(895年),李克用表為盧龍,不久,唐政府任命劉仁恭為盧龍節度使。乾寧五年(898年),劉仁恭敗義昌節度使盧彥威,併吞其轄區,並以其子為義昌節度使,因此興起兼併河朔的野心。乾寧六年(899年)南征時,被、魏博節度使的聯軍打敗,自是實力受創。

元年(907年),太祖朱溫派宣武軍將領攻打劉仁恭,劉仁恭駐軍大安,劉守光率兵入城擊敗李思安,自稱盧龍節度使,派李小喜、率兵攻打大安山,把劉仁恭捉住後幽禁起來。

元年(911年)八月,劉守光自稱大燕皇帝,建立大燕政權,史稱。劉守光稱帝後,改元應天,任用、齊涉為左右丞相。當時李存勖派太原少尹來祝賀劉守光冊封為,到燕時劉守光已經稱帝。有司逼迫李承勛稱臣,李承勛不肯,用列國交聘之禮入見,劉守光發怒將他殺死。

913年10月,幽州吃緊,桀燕帝劉守光請降,晉王李存勖前往幽州,桀燕帝劉守光又背約不降,晉王李存勖遂舉兵攻之,12月,晉王李存勖攻破幽州,擒拿桀燕帝劉守光,桀燕國滅亡。914年,晉王李存勖將桀燕帝劉守光押到雁門祭奠後處死。

割讓於遼

後晉建立前夕,石敬瑭將盧龍節度全境和河東節度北部、、寰州、、五州割讓給,這就是。【燕雲十六州是:幽州(今北京)、(今北京)、(今北京)、(今北京)、(當代天津)、(今河北涿州)、(今河北)、(今河北北)、(今河北)、(今河北)、(今河北)、(今河北)、(今山西)、寰州(今山西朔州東)、(今山西朔州)、(今山西)。幽、薊、瀛、莫、涿、檀、順七州位於北支的東南方,其餘九州在山的西北,十六州大致是今北京、天津和河北北部、山西北部的大片土地。

歷代節度使

(718-720年)

(720年)

(721-727年)

(727-729年)

(732-733年)

(733-734年)

(734-739年)

(739-741年)

(741-742年)

(742-743年)

(744-755年)

(755年)

史思明(757-759年)

(763-768年)

(768-772年)

(772-775年)

(775-785年)

(785年)

(785-810年)

(810-821年)

(821年)

(821-826年)

(826年)

(826-831年)

(831-834年)

(834-841年)

(841年)

(841年)

(841-849年)

(849年)

周綝(849-850年)

(850-872年)

(872年)

(872-875年)

(875-876年)

(876-885年)

(885-886年)

(886-893年)

(893-894年)

(895-907年)

劉守光(907-913年)

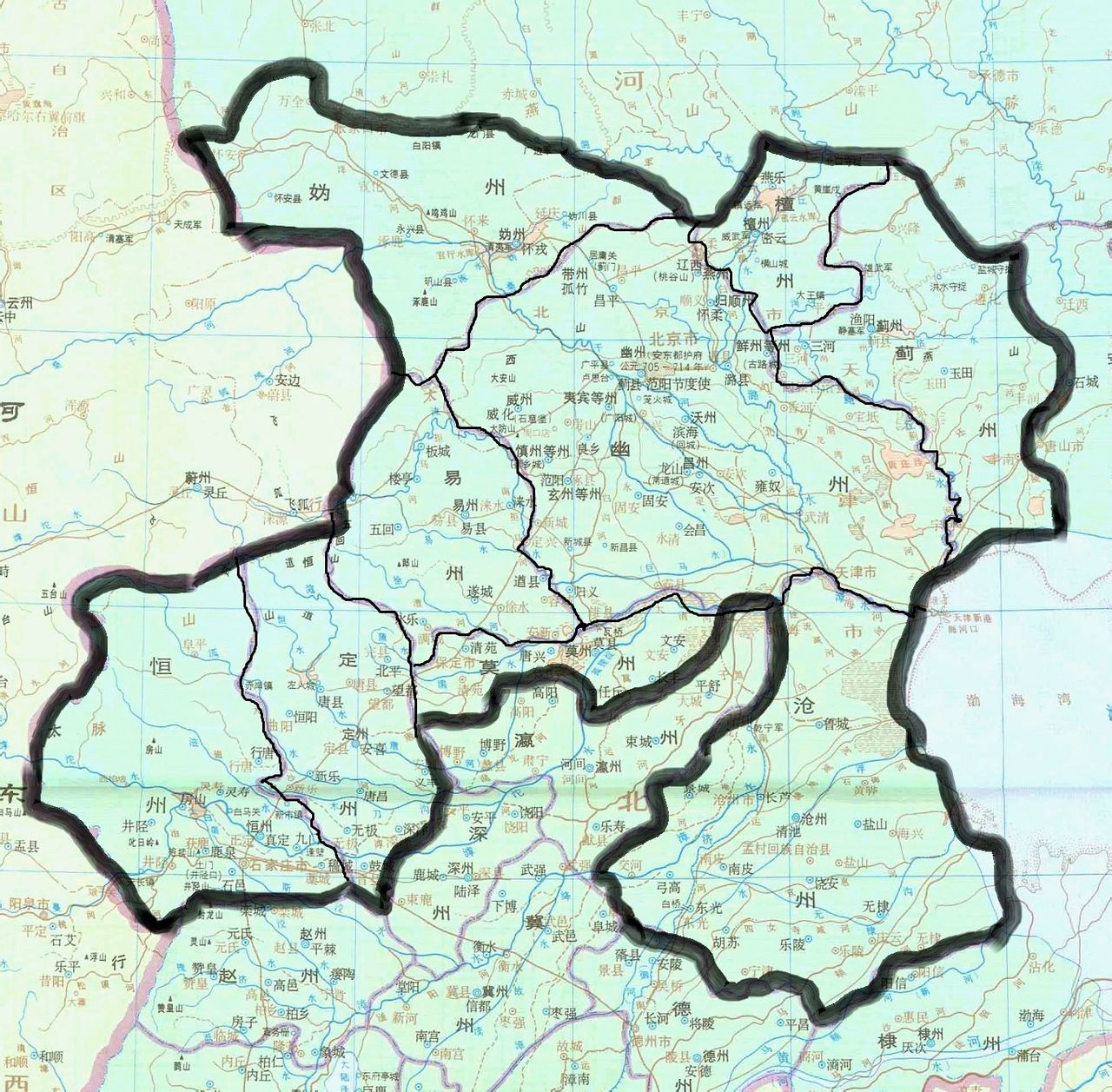

轄區

幽州(治今北京),首府

(治今北京)

(治當代天津)

(治今河北)

(治今河北涿州)

(治今河北北)

(治今河北)

(治今河北)

(治今遼寧朝陽,唐末遷至今河北)

後期新設州

(治今北京)

(治今北京)

(治今河北)

(治今河北)

短期暫領

滄州(治今河北滄州)

定州(治今河北定州)

(治今河北)

(治今河北)

冀州(治今河北冀州)

(治今河北)

(治今遼寧)

割據特點

1、軍亂頻繁,長期動盪不安,節度使反覆易人。安史之亂臨近尾聲,安史舊將李懷仙、李寶臣、田承嗣等降唐,唐廷瓜分河北以授之,河朔三鎮自此肇始。田承嗣、李寶臣二人俱以壽終,而李懷仙於大曆三年(768年)被部將朱希彩所殺。幽州鎮自建立之初,便被蒙上了一層血腥。在一百五十年割據歷史中共發生24起動亂,遠遠多於魏博、成德二鎮。自元年(763年),降唐,被任命幽州大都督府長史,檢校侍中,幽州、盧龍等軍節度使。而至四年(914年),晉王李存勖將最後一任幽州節度使劉守光押到祭奠後處死。歷經151年,共28任。約五年一任。而其中得以安然無恙而離鎮者,惟、、、四人而已。造成這種現象的原因主要是幽燕地區社會風氣,部將覬覦權位的個人野心,及幽州鎮軍事體制和中央一些制置措施等。

2、幽州鎮恭順的節度使較魏博鎮、成德鎮為多,程度較深。主要原因有幽州鎮南鄰成德,二鎮長期交惡,一向關係不睦,並且成德與魏博大部分時間則親睦友善,所以幽州鎮處境相對孤立,導致幽州鎮恭順的節帥比魏博,成德二鎮要多。