幽州,案《》冀州之域,舜置十二牧,則其一也。《周禮》“東北曰幽州。”《春秋元命包》云:“箕星散為幽州,分為燕國。”言北方太陰,故以幽冥為號。及漢之一;時北方的軍事重鎮、交通中心和商業都會。幽州是古及漢十三刺史部之一;時北方的軍事重鎮、和商業都會。

基本介紹

- 中文名:幽州

- 外文名:youzhou

- 所在地:一帶

- 範圍大致:北部及遼寧一帶東北

- 存在時期:周朝-宋朝

歷史沿革,先秦,秦朝,西漢,東漢,魏晉,南北朝,隋朝,唐朝,宋遼,軍事重鎮,交通中心,相關資料,商業都會,

歷史沿革

先秦

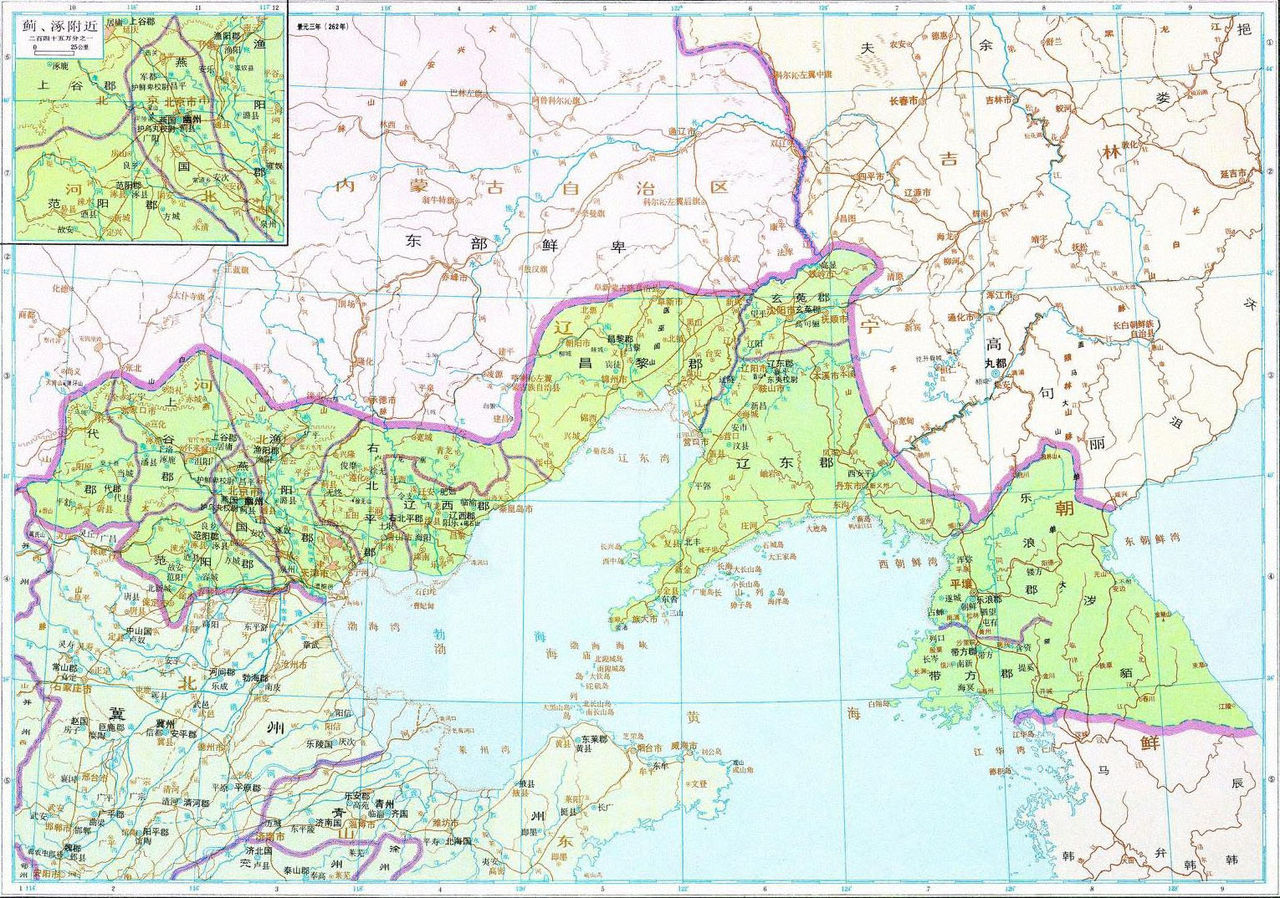

據《·職方》載,“東北曰幽州”。其範圍大致包括今河北北部及遼寧一帶。 西漢-幽州

西漢-幽州

西漢-幽州

西漢-幽州平殷,封召公於幽州故地,號燕。

戰國時,燕與其他六國並為。時秦開破東胡後,置漁陽、、、遼西、遼東等五郡。

秦朝

滅燕,沿燕建制,仍為、、、遼西、遼東等郡。

西漢

時分上谷置涿郡;此外又設燕國。設幽州刺史部,部刺燕地諸郡國。武帝開邊,置玄菟、等郡,亦屬幽州。

東漢

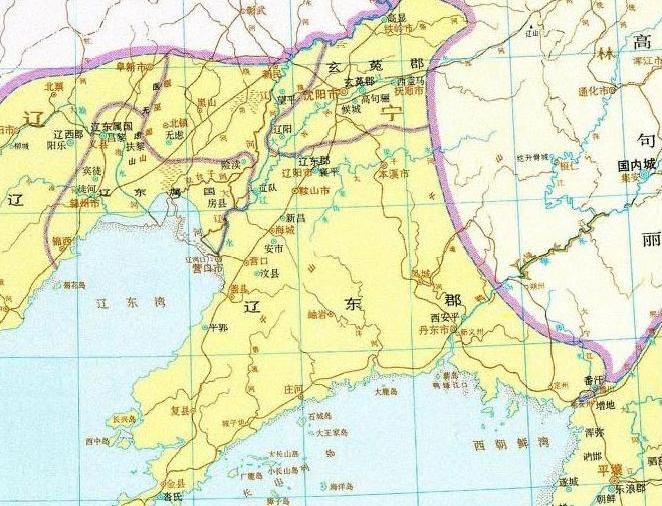

東漢時,轄郡、國十一,縣、邑、侯國九十。幽州治所在,治所薊縣,故址在今北京市城區西南部的附近。轄境相當於今北京市、河北北部、遼寧南部及西北部。 東漢-幽州

東漢-幽州

東漢-幽州

東漢-幽州魏晉

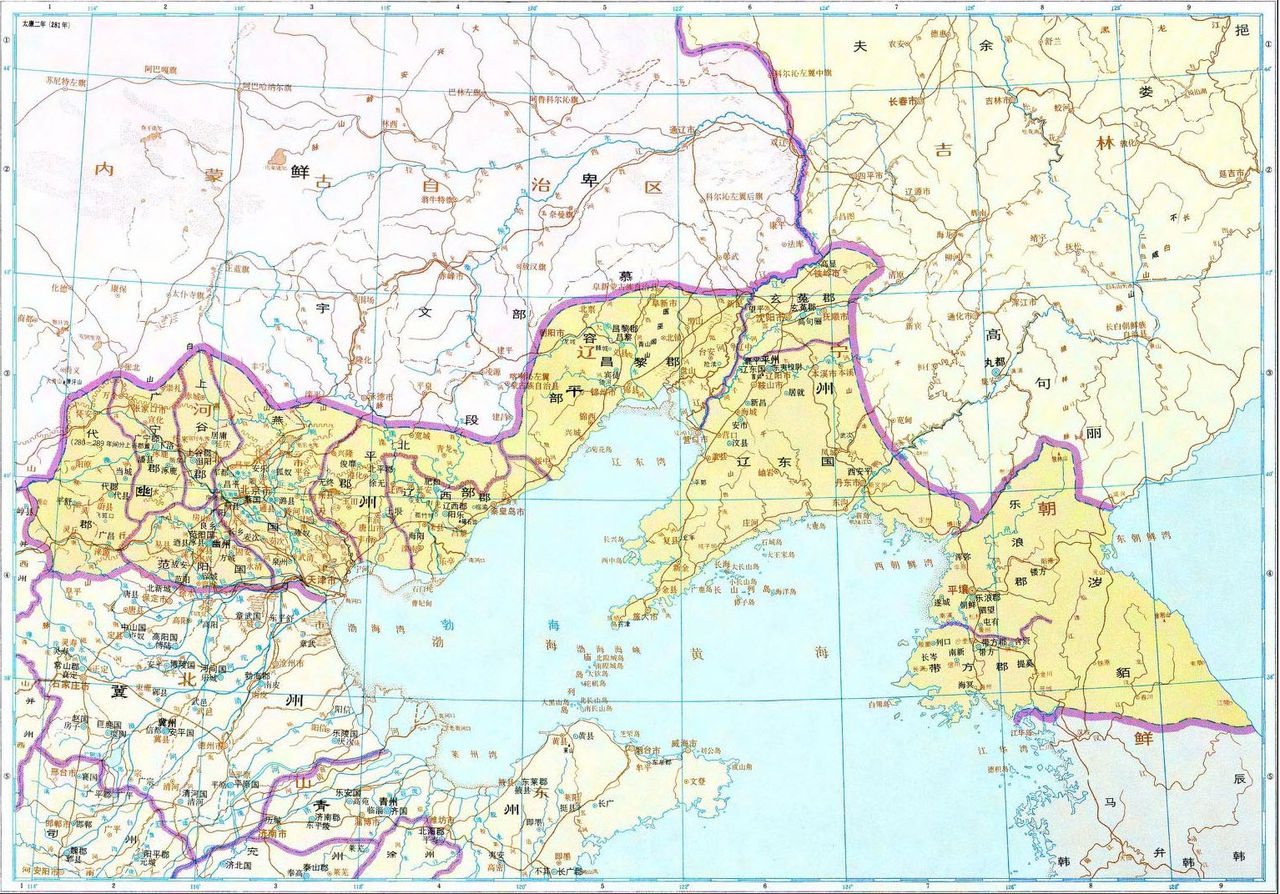

魏晉時期,尤其晉武帝太康元年,增置郡國二十三後,幽州轄境日漸縮小。

南北朝

北魏時僅領燕、、漁陽三郡。

隋朝

唐朝

唐武德元年(618)復為幽州。

唐玄宗先天二年(713年)設定幽州節度使,幽州節度使負責防禦奚、契丹,治幽州(范陽郡,今北京),統轄幽州、薊州、媯州、檀州、易州、定州、恆州、莫州、滄州等9州。天寶元年(742)改為,乾元元年(758)又為幽州。州治薊縣。另有縣,本幽州或范陽郡屬縣,大曆四年(769)後為治所,故治在今河北省,與此不同。

宋遼

軍事重鎮

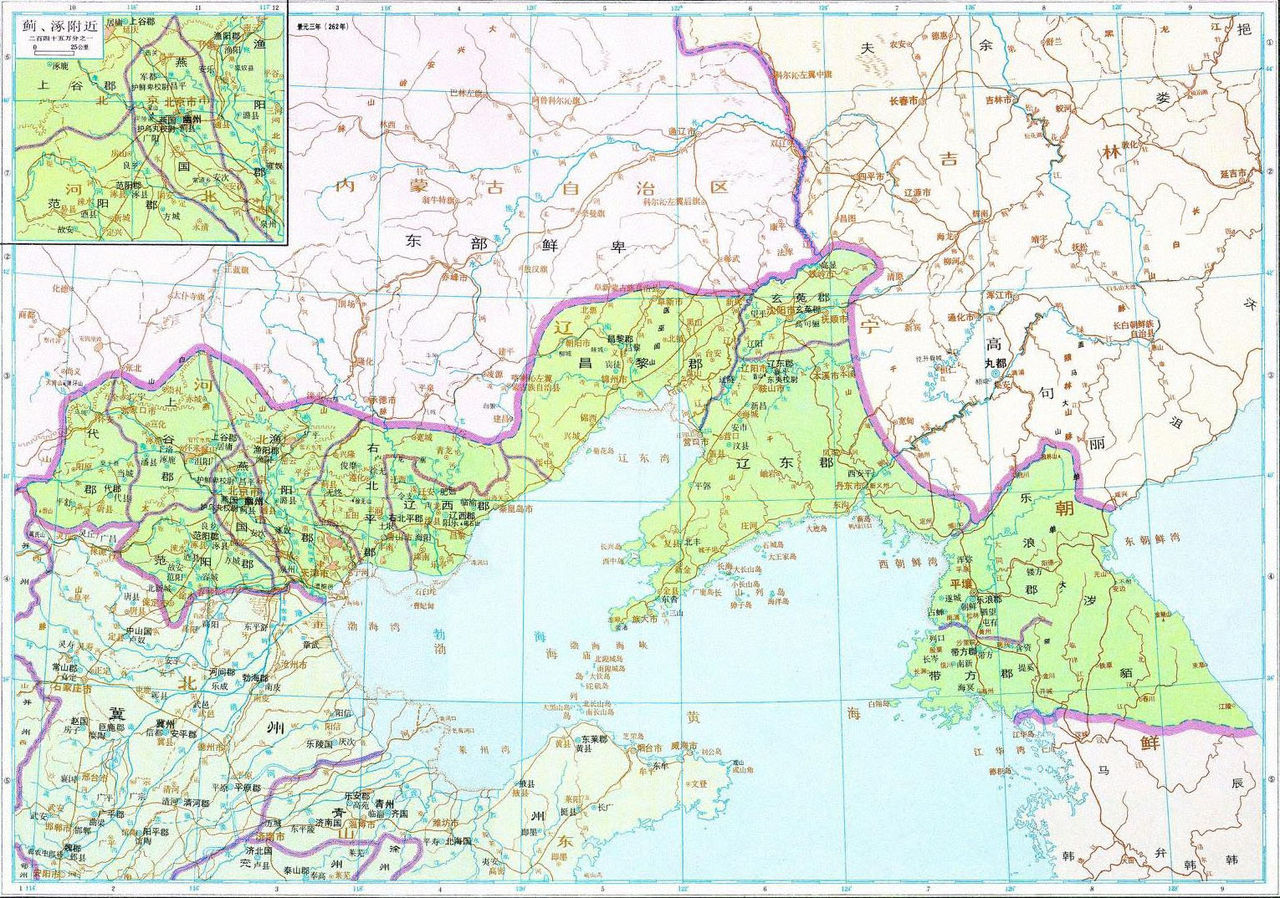

隋唐時,幽州的軍事地位十分突出。在涿郡築臨朔宮作為,大業七年後三次用兵,都以涿郡為基地,集結兵馬、軍器、糧儲。 三國-魏-幽州(公元262)

三國-魏-幽州(公元262)

三國-魏-幽州(公元262)

三國-魏-幽州(公元262)唐貞觀十八年(644)出兵高句麗,分水陸兩路,陸路也以幽州為後方大本營。

唐代中期,東北諸族勢力強盛,先天二年(713)置幽州節度使於此,以控制奚、契丹等族。

天寶元年改為范陽節度使,兵力九萬餘人,約占全國十節度使兵力的五分之一。

交通中心

幽州原是北端陸路交通的樞紐。隋大業四年(608)開,引沁水南通黃河,北達涿郡;七年,隋煬帝乘龍舟自江都(今江蘇揚州市江都區)經黃河入永濟渠,至涿郡;同年,又動用江淮以南民夫、船隻運(在今河南濬縣東南)、洛口(在今河南東北)諸倉米至涿郡,“相次千餘里”。由於的鑿通,運河的終點涿郡又成為北方水陸交通的中心。

相關資料

時期:

太興二年五月,北進攻北燕,北燕失敗。引兵西還,徙營丘、成周、遼東、樂浪、、玄菟6郡民眾3萬家於幽州。

隋朝:

幽州原是河北平原北端陸路交通的樞紐。隋大業四年(608)開永濟渠﹐引沁水南通黃河﹐北達涿郡﹔七年﹐隋煬帝楊廣乘龍舟自江都(今江蘇揚州)經黃河入永濟渠﹐至涿郡﹔同年﹐又動用江淮以南民夫﹑船隻運黎陽(在今河南濬縣東南)﹑洛口(在今河南鞏縣東北)諸倉米至涿郡﹐“舳艫相次千餘里”。由於永濟渠的鑿通﹐運河的終點涿郡又成為北方水陸交通的中心。

隋唐時﹐幽州的軍事地位十分突出。隋煬帝在涿郡築臨朔宮作為行宮﹐大業七年後三次用兵﹐都以涿郡為基地﹐集結兵馬﹑軍器﹑糧儲。

隋唐時﹐幽州的軍事地位十分突出。隋煬帝在涿郡築臨朔宮作為行宮﹐大業七年後三次用兵﹐都以涿郡為基地﹐集結兵馬﹑軍器﹑糧儲。

唐朝:

唐貞觀十八年(644)出兵﹐分水陸兩路﹐陸路也以幽州為後方大本營。唐代中期﹐東北諸族勢力強盛﹐先天二年(713)置幽州節度使於此﹐以控制奚﹑等族。天寶元年改為范陽節度使﹐兵力九萬餘人﹐約占全國十節度使兵力的五分之一。天寶末﹐安祿山身兼﹑(治柳城郡﹐今遼寧朝陽)﹑河東(治太原府﹐今山西太原西南晉源鎮一帶)三節度使﹑河北道採訪處置使﹐即以范陽為根據地﹐發兵反唐﹐掀起“安史之亂”。乾元二年(759)史思明自立為燕帝﹐以范陽為燕京。

廣德元年(763)改范陽節度使為幽州節度使﹐部下李懷仙降﹐唐即授為幽州節度使﹔時平盧已沒於北族﹐惟存平州(今河北盧龍)﹐平州城內駐有盧龍軍﹐幽州節度使遂兼領盧龍節度使。此後或稱幽州﹐或稱幽州盧龍﹐或只稱盧龍。幽州為安史亂後長期不奉朝命割據一方的河北三鎮之一。

五代十國:

直至五代後梁乾化三年(913)十二月為晉王李存勖所滅﹐割據達一百五十年之久。

天福元年(936)﹐後晉石敬瑭以幽薊十六州割讓契丹﹐次年契丹以幽州為南京。據房山雲居寺石經題記﹐安史之亂前幽州城內有白米行﹑屠行﹑油行﹑五熟行﹑果子行﹑炭行﹑生鐵行﹑磨行﹑絲帛行等﹐行是當時經營同類行業的組織﹐可見當時幽州商業和手工業之盛。

商業都會

據雲居寺石經題記,安史之亂前幽州城內有白米行、屠行、油行、五熟行、果子行、炭行、生鐵行、磨行、絲帛行等,行是當時經營同類行業的組織,可見當時幽州商業和手工業之盛。

西晉-幽州、平州(公元281)

西晉-幽州、平州(公元281)