小中華思想是指中國以外的國家和地區以“小中華”或“中華”自居的思想觀念。這種思想由中華思想派生而來,是(、)的國家和地區接受和本國民族文化及民族自尊提升的共同作用下的產物。小中華思想存在於(半島)、日本和越南三國,其中只有自稱“小中華”而不直接自稱“中華”,因此最為典型;而日本和越南往往自稱“中國”或“中華”而不稱“小中華”,但畢竟是地域意義上的中國以外的國家,所以也屬於廣義上的小中華思想。

早期的小中華思想是出於對中國的仰慕,即追隨中國並自居“中國第二”的思想,以此來將本國與不同文化的“”相區別。但到了後期,小中華思想則出現了文化認同與政治認同相背離的趨勢,即認同而不認同中國地域上的政權,甚至有對抗中國王朝的意味。特別是17世紀中葉建立的統治中國以後,朝日越各國的小中華思想空前膨脹,均認為中國已淪為夷狄,而本國才是中華文明的傳承者。19世紀以後,隨著西方列強的入侵,崩潰,朝日越各國也先後以取代小中華思想。

基本介紹

- 中文名:小中華思想

- 外文名:little sinocentrism

- 地區:朝鮮、日本、越南

- 思想:

- 形成:唐宋時期

總體概況,朝鮮,初始階段,發展階段,高潮階段,低落階段,返照階段,越南,早期使用,阮朝時期,對清態度,思想終結,日本,早期使用,潛伏階段,觀念復興,明治以後,後世評價,

總體概況

唐宋以後,中國周邊一些深受影響的國度如日本、、越南相繼出現了自稱“小中華”、“中國”的現象。出現這種現象的原因,一方面是在對周邊多年來(尤其是時期)的擴散和輻射之下,這些國家對的吸收上升到了新的高度,開始運用來為自己國家定位;另一方面是這些國家的文明在長期受的薰陶後已經發展成熟,民族文化和民族自尊大為提高,已不甘心以夷狄自居,特別對周邊未接受的“夷狄”產生了優越感,故以“華”而自豪。這些國家所秉持的思想就被稱為“小中華思想”。

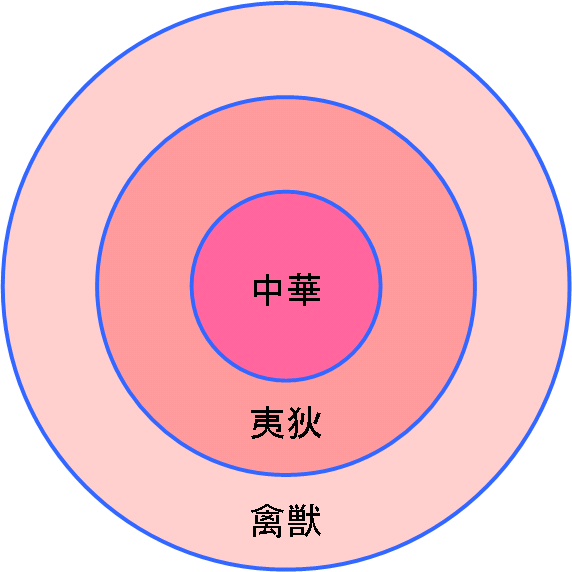

小中華思想是由“中華思想”派生而來,而中華思想則是基於的華夷觀。從商周時代起,居住在的就以“中央之國”自居,認為自己是文明的中心,將周邊民族視為、、、。“中國”的含義延伸到了地域、民族、文化和國家政權這四個層面,由此構成了古代中國人的天下觀及“中華思想”。而後中國歷代大一統王朝,都以中華思想為指導,通過、、、等手段在地區建立起了。日本、朝鮮半島、越南等國家和地區都曾包含在華夷秩序之內,在耳濡目染之下自然也受到了中華思想的深刻影響,這就為“小中華思想”的產生提供了溫床。這些國家往往立足於“中國”含義中的文化層面,來解釋本國的“”並自稱“中國”。將本民族視為“中國”其實是世界文明的普遍現象,正如錢鐘書先生所言:“如《》稱‘’為‘中國’,而以中國為邊地;、、亞剌伯人著書各以本土為世界中心。”不過外的國家自稱“中國”與華夷觀無關,故不在本詞條討論範圍內。 中華思想下的華夷秩序

中華思想下的華夷秩序

中華思想下的華夷秩序

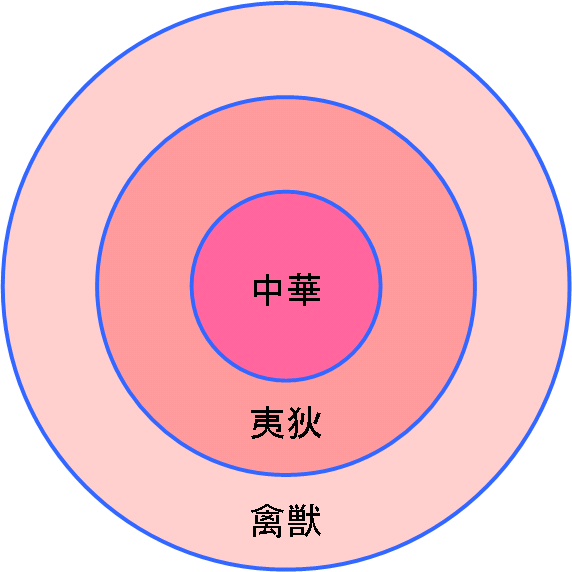

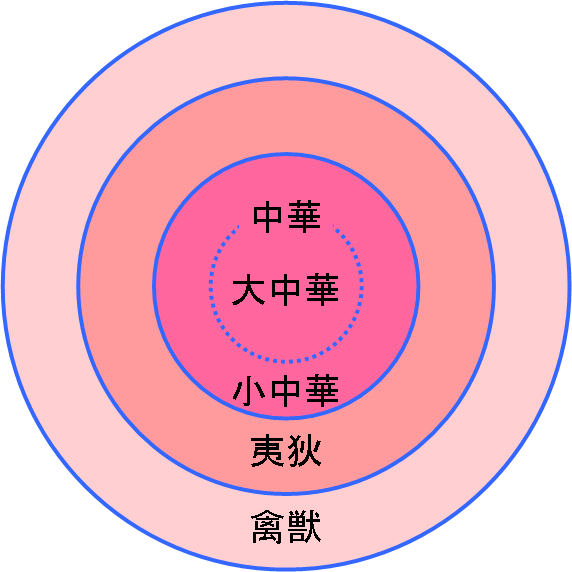

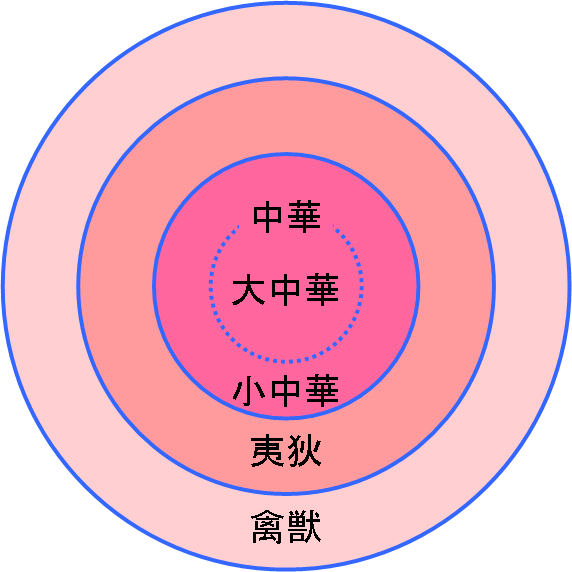

中華思想下的華夷秩序時期,(、)正式形成,小中華思想也萌生於此時。而東亞文化圈內的各個國家的小中華思想各不相同,嚴格來說,“小中華思想”只屬於,因為只有朝鮮才自稱“小中華”。日本、越南都是自稱“中華”而非“小中華”。則沒有小中華思想。出現這種現象的原因是各國在中的位置決定的。朝鮮長期處於之下,離中國政治中心較近,恪守藩屬之道,奉行,故不敢僭越直稱“中華”;日本則游離於華夷秩序邊緣,和民族自尊較強,而越南雖也長期處於華夷秩序之下,但離中國政治中心較遠,周圍也無匹敵之國,因此獨立性和民族自尊也比較強,故此兩國能直稱“中華”;加入及吸收都比較晚,到17世紀中葉才開始全面接受及,未能發展到較高程度且獨立性最弱,故沒有形成小中華思想。各國的小中華思想最初形成都是出於對中國的認同感及作為“中國第二”的自豪感,但越到後期就越發生變質,出現了文化認同與政治認同相背離的趨勢,即認同而不認同中國地域上的政權,甚至有對抗中國王朝的意味。特別是17世紀中葉建立的統治中國以後,朝日越各國的小中華思想空前膨脹,均認為中國已淪為夷狄,而本國才是中華文明的傳承者。19世紀以後,隨著西方列強的入侵,崩潰,朝日越各國也先後以民族主義取代小中華思想。以上就是小中華思想的總體概況及基本脈絡。 小中華思想下的華夷秩序

小中華思想下的華夷秩序

小中華思想下的華夷秩序

小中華思想下的華夷秩序朝鮮

初始階段

接受中華文化甚早。傳說在公元前11世紀商朝貴族箕子東渡,便為朝鮮帶來了最早的文明,近代朝鮮儒學者曾謂:“朝鮮始國於之世,有與於。而及箕子來君,則以敘之見,有設八條之教,為辟小中華。”到了前期的7世紀中葉,上的政權開始大規模吸收,穿,行,“以夷易華”。而後在唐朝的協助下統一半島,此後中國文化正式成為了朝鮮半島的主流文化。而朝鮮半島之稱為“小中華”,則是濫觴於11世紀後期的時期。據史料記載,1076年(九年,三十年),高麗文宗派遣使臣到朝貢,“宋以本國為文物禮樂之邦,待之浸厚,題使臣下馬所曰‘小中華之館’”;1080年(三年,三十四年),高麗使臣、金覲(之父)所作詩文為宋人稱讚,將二人詩文刊行為《小華集》。從這些記載可以看出,“小中華”最早是中國人贈與的美稱。但是,這些記載難以在中國史料中得到印證,並且中國歷代絕少稱朝鮮半島為“小中華”,而仍將其視為,所以有學者懷疑這是建構出來的記憶而非真實發生過的事實。也有可能是雙方重視程度不同,宋人只是隨口稱高麗為小中華,而高麗卻地記錄下來並引以為傲。不管怎樣,以“小中華”自居就是從這時開始的。

小中華思想發軔於,並非偶然。除了吸收到了一定高度以外,高麗對北邊契丹、等“蠻夷”民族所產生的文化優越感也是重要條件。臨終遺言《》中便說:“惟我東方,舊慕唐風,文物禮樂,悉遵其制……契丹乃禽獸之國,風俗不同,言語亦異,衣冠制度,慎勿效焉”。後來的亦曾下詔重申太祖遺訓,要“景行之法,切禁丹狄之俗”。在這種情況下,高麗不可能自歸夷狄,而是開始尋求“小中華”這種新的國家定位。高麗後期詩人寫道:“萬國森羅數幅箋,隈若一微塊。觀者莫小之,我眼謂差大。今古才賢袞袞生,較之毋多愧。有人曰國無則非,胡戎雖大猶如芥。君不見謂我小中華,此語真堪采。”從中可見“小中華”在心目中反映的是針對“胡戎”的民族自尊心和效仿中國的文化自豪感。不過總體來說,時期的“小中華”僅限於一種榮耀性的稱呼,而尚未發展為的普遍認同。

發展階段

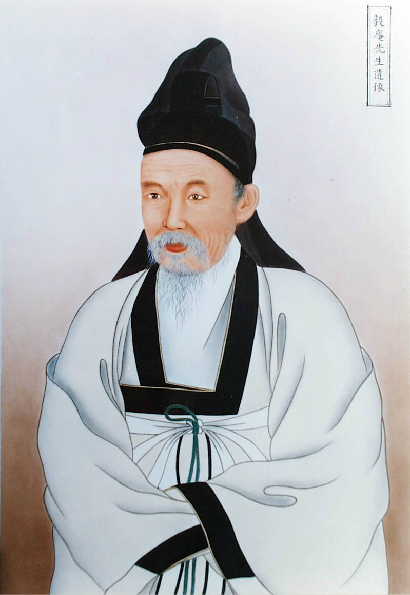

14世紀末,隨著的建立,“小中華”正式成為了的國家定位並深入人心。建立後就立刻對中國稱臣,奉為官方哲學,堅定不移地奉行政策,並且仰慕和效仿的文物制度,在朝鮮社會中形成了“慕華”的氛圍和“一遵華制”的語境。由所編的朝鮮通行史書《》稱朝鮮“衣冠制度,悉同乎中國,故曰詩書禮樂之邦、仁義之國也,而箕子始之,豈不信哉?”而的啟蒙教材《》中寫道:“我國雖僻在海隅,壤地褊小,禮樂法度,衣冠文物,悉遵華制。人倫明於上,教化行於下,風俗之美,侔擬,稱之曰小中華。茲豈非箕子之遺化耶? 嗟爾小子,宜其觀感而興起哉!”由此可見,時期的自幼就被灌輸小中華思想,而在其他場合中使用的“小中華”一稱更是不勝枚舉。如《·成宗實錄》記載:“吾東方自箕子以來,教化大行,男有烈士之風,女有貞正之俗,史稱小中華”。《中宗實錄》記載:“我國家邈處日域,自中國視之,與、交趾無異,而中國之人不鄙夷之,至稱小中華。”在明朝時期,朝鮮自稱“小中華”主要是出於對作為“”的的認同以及對的嚮往。 灌輸小中華思想的《童蒙先習》

灌輸小中華思想的《童蒙先習》

灌輸小中華思想的《童蒙先習》

灌輸小中華思想的《童蒙先習》高潮階段

17世紀,(後來的)興起於,建立政權(後改國號為“”),於1627年和1636年兩度入侵朝鮮,使朝鮮變成的。1644年,滅亡,清軍入關,清朝逐漸統一了中國。對此感慨道:“如此,中華之禮樂文物將復入腥膻矣!”儘管入清以後的朝鮮仍然奉行,表面上尊清朝為“”,但內心卻將清朝視為夷狄,嚴,由此帶來了小中華思想的空前膨脹,占據了朝鮮王朝後期意識形態的主流地位。這一時期朝鮮王朝的小中華思想具體表現為“尊周大義”和北伐論,最早由和君臣倡導,並成為了此後朝鮮的主流思想。這種思想一方面體現的是尊明貶清,朝鮮自滅亡後仍普遍使用崇禎紀年,“凡官文書外,雖下賤無書清國者”,修建“”、朝鮮修建“”,都用以祭祀,來表達對的感激與懷念,同時又無比鄙視滿清,認為是“之入處”的非正統政權,甚至打算出兵北伐,反清復明,在朝鮮間掀起了“北伐論”,後來北伐計畫因孝宗去世而作罷,但“北伐論”卻一直持續下去;另一方面,朝鮮認為清軍入關以後,中國已亡,特別是遭而淪為蠻夷,朝鮮才是正統和的繼承者,聲稱“今天下中華制度,獨存於我國”。也說:“清人入主中國,而先王之制度變而為胡 。環東土數千里畫江而為國,獨守先王之制度,是明明室尤存於鴨水以東也”。 將朝鮮定位為“一隅,大明猶在”、“皇朝日月,我東大明”,也指出:“今天下皆,惟我東有中華之儀章”。(不過根據朝鮮諸多使臣的《》顯示,到了明中後期,朝鮮使臣們認為明朝、道德淪喪,加上挑戰等現象,是虛有其表的“中華”,故已萌生對明優越感,認為朝鮮才是真正的“中華”,但真正意義上朝鮮以中華文明的繼承者自居的意識還是出現在清軍入關以後) 1871年的朝鮮貴族墓碑(仍使用崇禎紀年)

1871年的朝鮮貴族墓碑(仍使用崇禎紀年)

1871年的朝鮮貴族墓碑(仍使用崇禎紀年)

1871年的朝鮮貴族墓碑(仍使用崇禎紀年)這一時期的小中華思想使朝鮮的民族自尊心和文化自豪感進一步提升,部分朝鮮士人已不局限於“小中華”的表述,而認為朝鮮就是“中華”,如李種徽表示本為“”,本是“”,金履安則說也是中國,只是過去由於先王的慎重而自居,當前中國已淪為夷狄,故“當今之世,不歸我中華而誰也?”尹愭則認為朝鮮疆域最大,“而惟此環東土數千里疆域,獨保崇禎後日月,則其山川之秀麗,風俗之美好,殆同之無一欠缺,宛然有天地之氣象矣,此豈非間好個大疆域耶?”他又說:“然則昔日東方之稱小中華者,以其有也。而今其‘大’者,非復舊時疆域矣,地維淪陷,山川變易,曾無一片讀之地。而吾東方三百六十州之疆域,蓋無非中華之衣冠謠俗,則優優乎大哉,奚可以‘小’云乎哉?”

低落階段

18世紀以後,隨著思想的興起,對的態度逐漸發生變化,主張學習的“北學派”開始形成,一度膨脹的小中華思想也逐漸低落。小中華思想使當時的,認為本國才代表而最為優越,他們不但鄙視清朝,也鄙視地域甚至民族層面的中國。派思想家形容當時朝鮮“下士見五穀則問中國之有無,中士以文章不如我也,上士謂中國無”,則諷刺朝鮮人“獨以一撮之結(),自賢天下曰:今之中國,非古之中國也。其山川則罪之以,其人民則辱之以,其言語則誣之以,並與其中國固有之良法美制而攘斥之”。北學派人士、、、等大都有出使的經歷,他們親眼目睹了下清朝繁盛的景象,又注意到了小中華思想已嚴重阻礙朝鮮與清朝的文化交流,因此開始著手嘗試為小中華思想“降溫”,號召學習。指出一直被朝鮮鄙視的滿清占領中原後,依舊沿襲 “ 三代以降聖帝明王、漢唐宋明之良法美制”,具有“中華可尊之實”,實在不可“攘”之,而應學之;也指出,“凡盡我國之長技,不過為中國之一物,則其比方較計者,已是不自量之甚者矣。” 所以他說:“尊周自尊周也,夷狄自夷狄也,夫周之與夷必有分焉,則未聞以夷之猾夏,而並與周之舊而攘夷也。”將滿清政權與中國相剝離,批評尊周大義妨礙吸收。更是提出了“華夷一也”的觀點,認為中華和夷狄在本質上都是一樣的,朝鮮沒有必要追求“中華”的地位,所以他反覆強調“我東之為夷,地界然矣,亦何必諱哉?”“我東之慕效中國,忘其為夷也久矣”。這些主張對朝鮮思想界產生較大影響,再加上對的容納態度以及其他使臣源源不斷地報告滿人和的漢化,使朝鮮上下對清朝的看法發生較大改觀,小中華思想逐漸降溫。到了19世紀以後,更是默認為中國正統,並心甘情願地做清朝的了。比如很多人都注意到朝鮮出使中國的記錄由多以“朝天”冠名到多以“燕行”冠名,但到了以後又出現了《朝天日記》(張錫駿著)、《觀華志》(李承五著)等將滿清稱為“天”、“華”的名稱,反映出了對中國態度的某種回歸趨勢。 小華外史

小華外史

小華外史

小華外史朝鮮的小中華思想雖然有所褪色,但並不代表朝鮮不再以小中華自居;而且主張尊周大義和北伐論的朝鮮士人雖然勢力下降,但仍然存在,到還有家譜用崇禎年號。19世紀以後,朝鮮學者編《小華外史》、編《宋元華東史合編綱目》,這些私撰史書都反映出強烈的小中華思想及尊周大義,因而小中華思想得以在朝鮮繼續存在下去。

返照階段

19世紀以後,的小中華思想已不如17、18世紀那般膨脹,主要是由於對態度的變化。但隨著西方列強及日本的入侵,小中華思想又有所抬頭,並發生了新的變化。這一階段的小中華思想主要表現為衛正斥邪思想。衛正斥邪思想產生於西洋天主教衝擊朝鮮之際,1801年“”時,國王所頒之討邪教文便站在“小中華”的高度痛斥天主教說:“詎意極西方陰沴之氣,闖入小中華禮義之邦。所事者,敢欲滓穢太清;其說則,幾至誑惑半世”。 由此可見,朝鮮的小中華思想發展到19世紀,已演變為聲討“”而保衛“”了,不再針對清朝。19世紀60年代以後,西方勢力武力入侵,衛正斥邪思想開始高漲,而其領軍人則是(號華西)。李恆老及其創立的“華西學派”是朝鮮最後的“尊周大義”者,對近代朝鮮影響很大。而衛正斥邪思想並不獨屬華西學派,而是當時大部分的共識,只是華西學派最為突出而已。“衛正斥邪”與“”則並列為朝鮮近代史的兩大思潮。

李恆老認為朝鮮是,滿清是夷狄,而西洋則是,他認為“北虜,夷狄也,猶可言也;西洋,禽獸也,不可言也”,因此的主要矛盾從滿清轉移到西洋,他指出“西洋亂道最為可憂,天地間一脈陽氣在吾東,若並此被壞,天心豈忍如此。吾人正當為天地立心,以明此道,汲汲如救焚,國之存亡猶是第二事”,也就是說他的衛正斥邪思想的核心並非是的存亡,而在於保全,以免使人類化為禽獸。他的弟子則在面臨日本入侵的情況下,進一步將此理論發揮為“倭洋一體論”,認為日本也是禽獸。他對清朝和日本比較分析道:“清人志在帝中國而撫四海,故猶能略效中國之,假借仁義之近似,則是止夷狄耳。夷狄,人也,故即不問道理如何,若能以小事人,則彼此交好,式至於今,雖有不愜彼意者,有寬恕之量而無侵虐之患。至若彼賊(指日本),徒知貨色,而無復毫分人理,則直是禽獸而已。”後來又譴責道:“自以後,盡革先王之法制,一從倭賊之指揮,使中華(指)為夷狄,人類為禽獸,此以來所未有之大變也!”華西學派以外的也極其恐懼西洋和日本,1881年以《》的傳入為契機引發了儒生上疏運動,成為開港以後衛正斥邪思想的總爆發。在“嶺南萬人疏”中,朝鮮儒生們聲稱如果要像《》中說的那樣與日本、修好,那么“臣等寧蹈海而死耳,不忍與禽獸犬羊雜處苟活也。人鬼判於今日,華夷決於此行!”值得注意的是,雖然《》是清人所作,但這些“衛正斥邪”的儒生上疏中幾乎沒有攻擊之句,反而以清朝為中國,並稱之為“服事三百年”之“”,可見此時的小中華思想已與之前有很大不同。以後,反日在興起,義兵檄文中大量使用“小中華”的稱呼,其中以為代表。是華西學派的嫡系傳人,他起兵反日為的不是保朝鮮,而是“保華脈”,以“尊華攘夷”為目標。他在被鎮壓後逃亡中國境內,曾發表以下一段言論:“今至罔極,而碩果見食矣。嗚呼!未知天心之為如何而然也。然天有不息之道,陽無可盡之理,剝盡而復生,自然也。剝盡於小中華,其將返本還原,復生於。至於為雷聲噴兩間,朱光遍九宇,既復大中華,又將東漸而復小中華如前乎!是吾所深望也。”也就是說,他將“小中華”復國的希望寄托在“大中華”的復興上,可以說是朝鮮最後一位小中華思想者。 柳麟錫

柳麟錫

柳麟錫

柳麟錫然而,開港以後,隨著理念和思想傳入朝鮮,朝鮮的民族主義逐漸形成,小中華思想作為和慕華思想的產物也被歷史所淘汰。比如在1897年稱帝之際,一些朝鮮士人以“我國受命,號稱小華”“承之統緒”為由勸進,而另一些儒士如、則以朝鮮為藩臣為由反對稱帝,正反雙方都是以小中華思想為依據的。高宗最後仍然稱帝並採用了禮儀,但其實不過是借用了小中華思想,而且在登基詔書中也追溯檀、箕為正統而非漢、唐、宋、明等中國古代王朝,故其國號為“大韓”而非“中華”,可見小中華思想已不再是官方提倡的話語了。儘管到1907年還有以“之徒、遺民”標榜,但朝鮮的主流是急速朝民族主義方向發展,小中華思想終於退出了歷史舞台。

越南

早期使用

越南古稱交趾、安南,19世紀後才有“越南”之稱。越南自公元前2世紀以後就是中國治下的郡縣,五代十國時期脫離中國獨立,並於11世紀初形成了第一個統一穩定的封建王朝——李朝。由於長期處在中國直接統治之下,越南深受薰陶,據史籍記載在3世紀治交州時期,越南就已經“通詩書、習禮樂,為文獻之邦”,獨立以後也未脫離的影響,中華思想自然也被越南吸收進去。獨立以後,越南雖然是中國歷代王朝的藩屬國,但由於遠離中國政治中心,故越南的君主對內與對外採取了兩套話語:對中國稱“國王”,對內則稱“皇帝”(即“”),並視中國為,認為南北“各帝一方”,頗有“兩個中國”的理念。在李朝時期,越南與中國互有戰鬥,“抗宋英雄”作詩:“南國山河南帝居”,就反映了越南的這種理念。在一帶,越南則以中國、華夏自居,稱他國為夷狄,自獨立以後就經常以“”為名義出兵周邊、、寮國、高棉等國家和地區,這種用兵一直持續到19世紀,使越南從流域的小國變成中南半島上的大國。總而言之,有了的長期薰陶、對華保持較強的獨立性及周邊無匹敵之國的國際環境這三個條件,越南接受中華思想、自稱“中國”也是很自然的了。

13世紀後期,侵入越南,抗蒙將領於1284年發表《》,其中寫道“汝等坐視主辱,曾不為憂;身嘗國恥,曾不為愧。為中國之將,侍立夷酋,而無忿心!”這是越南正史中最早出現的自稱“中國”之例。此後越南自稱“中國”、“華夏”的例子史不絕書。1334年,陳朝太上皇征討(今寮國),得勝班師後命阮忠彥刻,劈頭就寫道:“皇越陳朝第六帝章堯文哲受天眷命,奄有,薄海內外,罔不臣服”。15世紀初,中國一度吞併越南,越南人黎利起兵抗明並獲得勝利,恢復了越南的獨立地位,他曾將明朝占領越南形容為“賊在中國”。史載:“凡中國豪傑之士,(明人)多陽假以官,安插於北,帝(黎利)智識過人,不為官爵所誘……”。黎利之孫於1470年親征,詔曰:“自古夷狄為患中國,故聖王弧矢以威天下……”;1479年又頒布征盆蠻詔:“我國家混一區宇,統御華夷”;同年征哀牢詔:“朕丕繩,光御,蒞,撫外夷”。以上“中國”、“華”、“夏”等言辭都指的是越南。同一樣,越南自稱“中國”也是取自文化層面的含義,如1517年,莫登庸上表曰:“,扶植天地之棟乾,奠安生民之柱石。國而無此,則中夏而夷狄;人而無此,則人類而禽犢”。可見越南人認為秉持以為核心的文化,便可為“”之國。

阮朝時期

1802年,阮福映(嘉隆帝)統一越南,建立阮朝。越南對的吸收達到了新的高峰,而自稱“中國”、“華夏”的現象也更為頻繁,並稱本國人民為、漢民而不稱越人、京人,反倒稱真正的為清人、。阮福映在統一越南以前與關係密切,但其華夷觀並未改變,仍視歐洲人為蠻夷。1804年,(紅毛)人來越南請求定居、通商,被阮福映拒絕,義正辭嚴地表示:“先王經理天下,夏不雜夷,此誠杜漸防微之意也。紅毛人狡而詐,,不可聽其居留”。對周邊的寮國、高棉、暹羅等國,更是理直氣壯地自居“中國”,1804年,越南使臣出使時私受饋贈而遭彈劾,阮福映說:“中國之於外夷,治以不治。彼以誠來斯受之,朕不以此為爾等罪也”;1809年,暹羅因與戰爭吃緊,遂向越南搬救兵,阮福映不願出動,理由是“朕不忍驅中國之兵以為遠人役也”;1812年,暹羅使臣來越南解釋其派人到高棉是為了協調(越南史料寫作匿螉禛)兄弟的矛盾,並無他意,阮福映認為:“暹人辭遁詐可知也,然中國之於夷狄,但當待以至誠”。從上述言論可見,阮福映具有濃厚的華夷觀念,對東南亞國家和西洋人的態度與毫無二致。 阮朝《外國圖》,越南君主被標為“中國”

阮朝《外國圖》,越南君主被標為“中國”

阮朝《外國圖》,越南君主被標為“中國”

阮朝《外國圖》,越南君主被標為“中國”到了他的兒子明命帝時代,不僅繼續秉承中華思想,更是將其付諸實踐,在建立了次生的,被稱為“南之”。年間,阮朝吞併了高棉和寮國大部分地區,強迫土著學、穿、取漢名,並將當地改為漢式地名,如將高棉改為“”、將寮國改為“”、“”等府就是其例。明命帝對越南占領高棉的守將張明講和黎大綱等說:“鎮西邊疆重地,朕,欲使番民早染漢風,均沾王化……使之耳濡目染,日感化而不自知,方是用夏變夷要著”,後又對諄諄教誨道:“土民既改土歸流,必須教之,使知,方能漸染”,並詳細擬定了推廣漢字教育的方案。在阮朝的“”、“”政策下,“臘人()衣服器用多慕漢風,蠻俗漸改革矣”,“蠻獠久沾聲教,民間服用多尚漢風”,“古之國……耳濡目染,漸入漢風,若加之政教,用夏變夷,想不出數十年可使與漢民無異矣”。1837年仁宣慈慶七旬壽典,明命帝又效仿清朝,打造出“”的場面。火舍(越南南部的小部落)“遣使來貢,並備賀儀上進”,真臘郡主玉雲“委員恭進品儀”,鎮西藩目、掌衛茶龍、木節等“抵京以珍玉獻”,明命帝賜火舍“新國王襲姓永”,對真臘、藩目的使者“賞給有差”,並強調:“茶龍雖為鎮西藩目,而向來為朝廷出力……今來京,朕視之猶在廷臣僕,特格外施恩,不以外藩歧別也”。七旬壽典非常隆重,王公、大臣齊聚朝賀,對官員、百姓大加封賞,安排“使部、藩附新疆頭目人等”參加宴會、慶典,分別賞給、等。越南人甚至將暹羅、、、等國都一廂情願地視為其“”下的朝貢國。阮朝文人潘叔直稱頌明命帝的“”功績說:“附邊則卻之,有難則救之,多漢、、火舍慕愛義來臣,勉之以保境安民。至於洋外諸夷,如吳咭喇()、富浪沙(),於清、暹素所傲視者,亦皆聞風而臣服”。越南的中華思想及對的追求已經到了自戀狂想的程度,儼然忘了自己也是中國的藩屬國。

對清態度

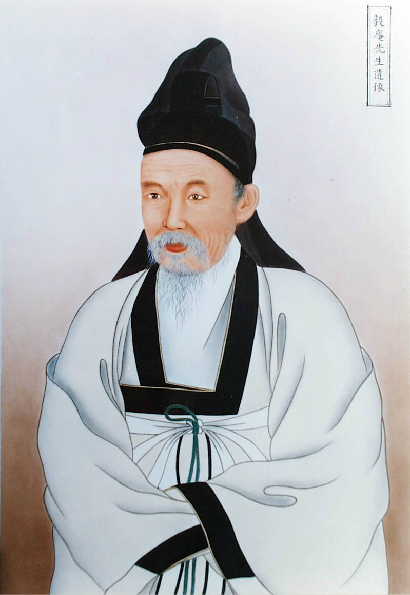

同一樣,越南阮朝時期中華思想的膨脹也與處於清朝統治的中國有關。越南也視入主為中國淪陷,尤其是清朝的措施引起了越南的警惕。1696年,越南後黎朝頒布禁令稱:“自清入帝中國,薙髮短衣,一守故習,宋明衣冠禮俗為之蕩然。北商往來日久,國人亦有效之者,乃嚴飭北人籍我國者,言語衣服,一遵國俗。 ……沿邊之民,亦不得效其聲音衣服,違者罪之。”從中可見越南在後嚴的態度。阮朝建立以後,雖然表面上臣屬,但亦將清朝視為蠻夷。明命帝閱讀《》以後告誡群臣說“朝衣朝冠皆從夷俗,非古人服飾之制,更屬乖妄不足為法也”。明命帝還曾評論道:“清之得明,以入中國,以夷變夏,其勢甚難。……皇考(阮福映)之有,取之於,非取之於黎氏,名正言順,殆過於清。”認為阮朝比更合乎正統。1831年,明命帝恢復了之制,並不無得意地說:“之制,肇自,以下,鮮有行者。今取法為之,亦復古之一事。且其制垂旒肅穆,佩玉鏗鏘,朕服之愈覺肅敬雍容,益昭禮度,乃知古人制此,良有深意。朕歷觀前史,不惟我國從前所無,而北朝自清人建國以來,亦已久廢。我今舉行之,倘清人易世之後,典禮既失,亦將於我大南取正,視之北朝更有光焉。”這番話透露出以後越南才是的傳承者,與的觀點有驚人的吻合。 明命帝為傳承中華文化而創製的袞冕

明命帝為傳承中華文化而創製的袞冕

明命帝為傳承中華文化而創製的袞冕

明命帝為傳承中華文化而創製的袞冕越南在時期,還曾公開要求滿清不得稱越南為“夷”,這種情況也是前代不曾有的。1821年,越南曾上書清廷,稱其送來的冊封使儀注中“內有彝官二字(原註:清俗改夷字為彝),且從來往復公文,未有如此字樣,請後以越南國三字代用為好”。1831年,阮朝派以護送海難眷屬前往中國福建,因發現清政府為他在安排的住所題寫“粵南夷使公館”六字,非常生氣,拒絕入住。官員得知後改為“粵南使官公館”,“恐其未盡曉然”,因此寫了篇《夷辨》張貼在公館:“自古有中華,有夷狄,乃天地自然之限也,而華自為華,夷自為夷,亦聖賢辨別之嚴也。…… (我越)以言乎,則本之;以言乎,則本之。家而戶,其學也;源而流,其文也。詩賦則,而以為依歸;字畫則,而以為楷式。賓賢取士,漢唐之科目也;博帶峨冠,宋明之衣服也。推而舉之,其大也如是,而謂之夷,則吾不知其何如為華也?”到1868年,阮朝阮思僴還曾寫過《》。出現屢次“辨夷”情況既是越南中華思想的表現,且含有對滿清的否定。不過越南對滿清的態度遠沒有那么激進,一是越南沒有像被武力征服的切膚之痛(乾隆年間的針對的是非正統的西山朝,因此阮朝並不介意),二是越南對中國的依附性不可朝鮮與同日而語,中國無論怎樣改朝換代或異族入主,越南都將其視為“北朝”,的影響遠不如尊奉皇明的來的深刻。所以的小中華思想阻礙了朝鮮對的吸收,而對越南則不妨礙,阮朝的制度幾乎照搬,甚至禮儀也有引進(如滿族的抱膝禮被引入阮朝宮廷)。由此可見的存在對越南中華思想的膨脹有一定影響,但遠不如。

思想終結

越南的中華思想有先天性的缺陷,便是越南在名分上仍是中國的。越南之所以與中國建立宗藩關係,很大程度上是出於的考量,即通過對中國表面上的稱臣來免除北部的邊患。而這種宗藩關係不得不使越南歷代君主向中國低頭,向中國朝貢並獻上“代身金人”,接受的冊封。雖然這種關係是禮儀性、表面化和名義上的,但仍限制了越南中華思想的發揮,從而形成了稱臣納貢與自居中國並存的奇特狀態。就拿黎利來說,他在抗明之時以中國自居,而抗明勝利後又及時建立宗藩關係,並自稱蠻夷,尊為中國。這種表里不一的中華思想自然難以深入人心。而且越南的中華思想彈性和相對性很大,並不像自稱“小中華”那樣始終如一。在越南強盛之際,如阮朝、兩朝時,中華思想就膨脹起來,以後國力式微,在寮國、高棉等地的領土喪失,又很少見其自居中國。此外,越南的正式定位是“大越”、“”,其自居“中國”主要是截取文化層面的定義,即便是在全力建構次生的明命帝,也以“本朝奄有南方”為由將國號定為“大南帝國”,可見越南人還是心中有數的。所以,隨著近代越南民族主義形成、地位喪失,原本就脆弱的越南中華思想也就退出歷史舞台了。

19世紀中葉以後,阮朝國力衰退,鮮少將“中國”的概念適用於越南;同時開始入侵越南,越南一步步淪為的殖民地。從阮長祚開始,越南的民族主義者就不斷提出的主張,包括廢除、不讀儒書等,轉而擁抱。同時隨著的蠶食,越南在19世紀80年代淪為了殖民地,中華思想所依賴的崩潰,越南也再也沒有以“中國”自居了。但是這種中華思想仍有餘緒,如20世紀七八十年代越南共產黨干涉寮國、出兵高棉,試圖建立印度支那聯邦,這些政策都可以看作古代越南中華思想的遺存。

日本

早期使用

日本的中華思想又呈現出與、越南不同的特點。首先日本在歷史上大部分時間都處於以中國為中心的之外,保持了很強的獨立性,同時也系統地接受了,因此其自稱“中國”最為理直氣壯。另一方面,日本與中國的文化差異性又比、越南大,所走的發展道路也與中國迥異,因此以華夷觀為基準的“中國”一詞並非詮釋日本民族自尊和優越感的唯一選擇,此外還有“”、“”等。所以,自居“中國”在日本不像“小中華”在那樣深入人心,但這種本民族中心主義所形成的和對日本影響深遠。

時期,日本就透過的政權輸入,並曾接受中國的冊封。7世紀以後,日本又與中國展開直接交流,並在的影響下形成了國家,而日本接受、以“中國”自居也起始於此時。最初日本將中華思想移植到本國,將(“都”)視為“華”,而把畿外(“鄙”)視為“夷”(ひな)。這種華夷觀在《》和《》等日本古典中均有明確的顯示。大約在8世紀前後,畿內畿外模式逐漸推展為京都地區與日本邊遠地區之間的廣域“華夷”關係,《》注釋書中即將壹岐、、、、大隅等地均視為蠻夷。的在740年上表:“北狄,西戎隼()俗,狼性易亂,野心難馴。往古已來,中國有聖則後服,朝堂有變則先叛。”790年,請求為邊民的上書中說:“既洗濁俗,更欽。志同內民,風仰華土”。812年,詔書中有“今夷俘等,歸化年久,漸染華風”之句。以上“中國”和“華”的用例就是針對日本的內地和邊地而言的。這種觀念到仍然存在,如1696年京都朝廷派遣去參加前任將軍的十七回忌法會的野宮定基便斥關東為“夷狄不知禮義”,又感嘆“身委於千金之賜,頓首於夷虜酋長,吁,陋哉!”所謂“夷虜酋長”指的就是現任將軍。不過在此後的日本史料中,除了以外,已很少明確見到“夷狄”的稱謂。日本學者認為這表明經過中世時代的文明擴散後,近世日本大體完成了統合化過程,日本本身逐漸凝聚成了一個實體。 日本天皇接受萬國朝賀的平城京大極殿

日本天皇接受萬國朝賀的平城京大極殿

日本天皇接受萬國朝賀的平城京大極殿

日本天皇接受萬國朝賀的平城京大極殿以上所說都是華夷觀在的內部的狀況,有點類似“中國”的概念從擴展到中國全境的擴展。而日本對外也秉持著中華思想,以此構造了以日本為中心的次生。早期的日本便將上的三國(、、)均視為,他們遣使來是朝貢,後來大和朝廷致的國書中,有“日出處天子致書日沒處天子”之語句,表現出了與中國對等的思想。在國家的觀念中,日本是“中國”,為“”之地;、等日本列島內的民族是“夷狄”,、渤海等周邊國家是“蕃國”,是“鄰國”,均屬“”。而日本天皇則是華夷共主,在大極殿接受萬國朝賀。日本文獻中有“通中國於是始矣”、“載佇”、“謳歌之誠,華夷未已”、“萬國,肅朝覲於夏廷;百蠻會同,仰膏澤於”等語句,都反映出日本中的華夷觀。雖被日本視為對等的“鄰國”,但在執行過程中經常與“諸蕃”甚至“夷狄”等同處理。如《》載:“夫者,西極之大壤,中國之領袖也……、、、、等悉托此境,乃得入朝,或緣貢獻之事,或懷歸化之心。可謂諸藩之,中外之關門者也。”《》載:“除外,在京唐國人等皆入夷狄之例”。但是,日本所營造的這種次生只是其單方面的構想,不僅不可能認同日本是“中國”,即使是、渤海等“蕃國”也將其與日本的關係視為對等外交,有時為貿易起見向日本讓步,但經常“虧違蕃禮”、“不事中國”,日本雖然對此抱怨,卻也無可奈何。9世紀末以後,日本對中國和都中止了官方往來,這種虛幻的自行解體,日本也開始獨立發展自己的,漸漸脫離的語境。而後衰落,崛起,日本進入時代,地位進一步下降,此後日本官方就絕少以“中國”自稱了,“日本即中國”的一元世界觀也轉換為“--”的多元世界觀。

潛伏階段

時代的日本統治者,一方面對外交往呈現出靈活的特點,比如14世紀末日本的雖然對語氣傲慢,但仍自居與同類的夷狄;15世紀時的更是向明朝稱臣,加入了以為中心的,這種情況在以“中國”自居的、是不敢想像的。與此同時,日本雖不再以“中國”來定位自身,但其民族自尊心與優越感有增無減,特別是13世紀後期與以後,“日本是神國所以不受諸國之攻,延綿不斷”的“”不斷膨脹。以後,得到整合,武力大增,在1587年的“”中公開宣稱日本是,而後又妄圖征服中國、乃至全世界。雖然不以的華夷觀為基準,但可以看作是中華思想在日本的延續。

17世紀初,建立了,隨後試圖加入以為中心的之中,但未能成功。此後到時期,中日重新處於無國交的狀態。於是,日本統治者開始尋求新的定位,與恢復邦交,通過進行往來;征服中國,並令定期派遣謝恩使和慶賀使“上江戶”;通過將()編入;令的荷蘭商館館長年年到朝覲幕府將軍,通過這一系列的舉措建立了以日本為中心的“日本型華夷秩序”。的自我中心性和文化優越感因而獲得大幅度提升。與此同時,中國境內發生的大事——清軍入關對日本造成很大的心理衝擊,同時也導致了以水戶學為代表的及的復興。一方面,當時的日本學者普遍認為的建立標誌著中國淪為夷狄,儒學者父子所輯的《》一書書名就體現了這種觀點;另一方面,隨著歐洲人的東來,日本人的世界觀又由“--”轉換為“本朝-唐-西洋”,時代厲行鎖國,使日本與隔離,而後“唐”又淪為夷狄,特別是“唐”在淪為夷狄的過程中不斷屈身卑辭向日本求救(日本乞師),使日本的優越感大幅度提升,由此帶來了日本中華思想的膨脹,也就開始討論自己是否是“中國”了。

觀念復興

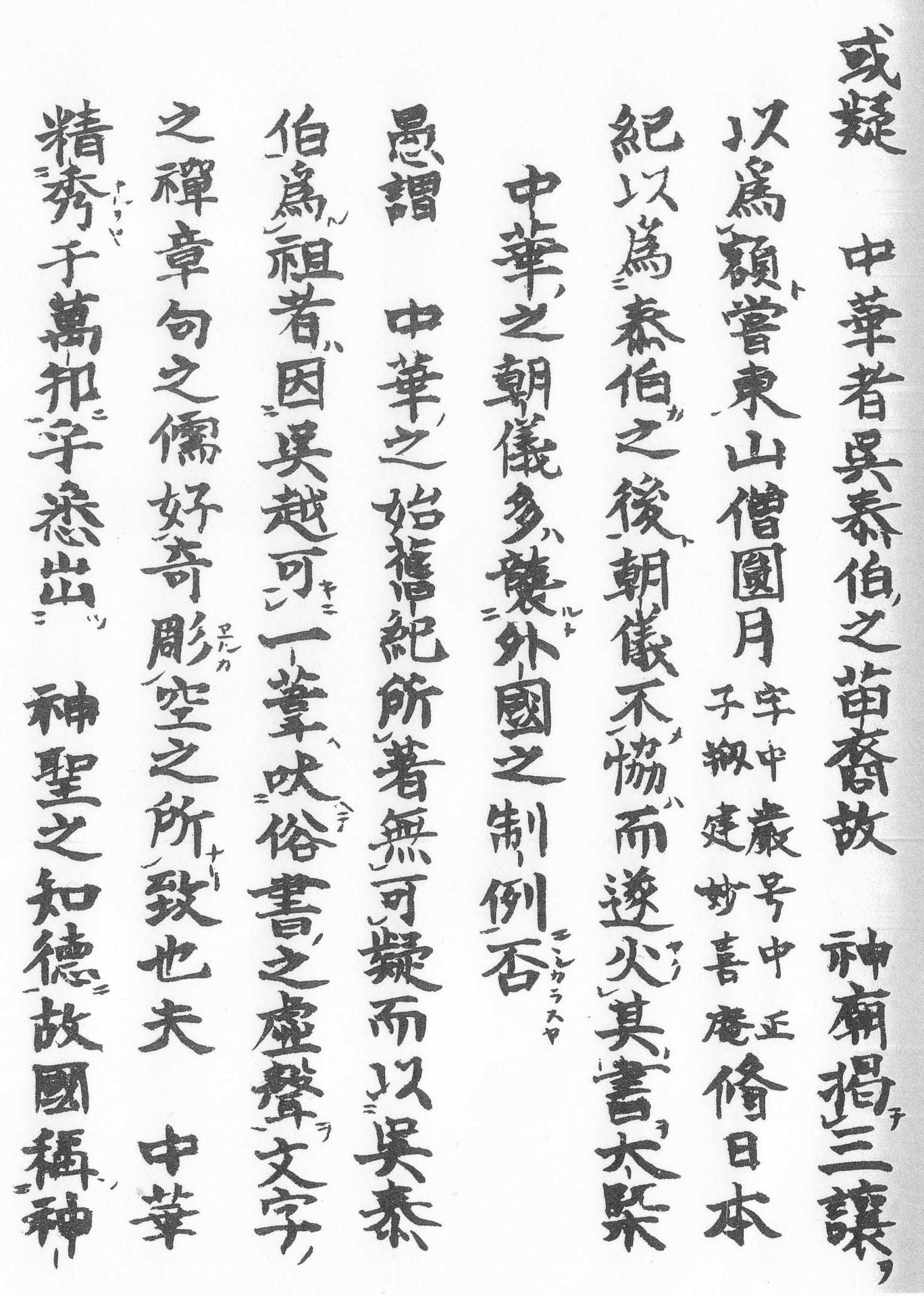

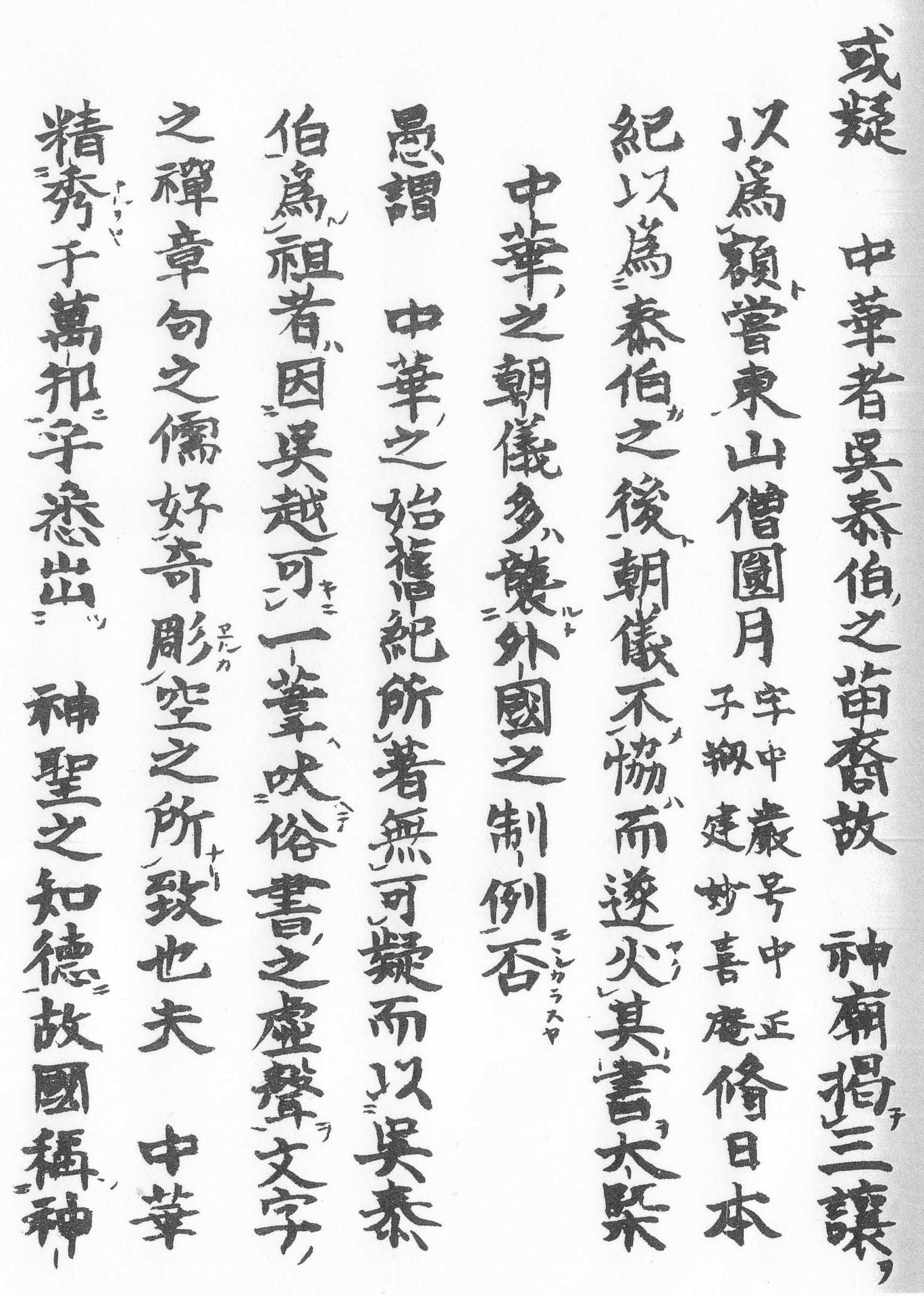

前期的是鼓吹“日本是中國”的代表人物,他原本是者,晚年傾向。他的代表作《中朝事實》公開宣稱日本是“中華”,他說:“愚生中華(指日本)文明之土,未知其美,專嗜外朝(指中國)之經典,嘐嘐慕其人物,何其放心乎,何其喪志乎,抑好奇乎,將尚異乎。夫中國(指日本)之水土,卓爾於萬邦,而人物精秀於。故神明之洋洋,聖治之綿綿,煥乎文物,赫乎武德,以可比也。”他還有對該理論有系統的論述:“蓋‘中’有天之中,有地之中,有水土人物之中,有時宜之中。故外朝有服於土中之說,(的一個邦國)有天地之中之言,亦曰得天中。愚按:天地之所運,四時之所交,得其中,則風雨寒暑之會不偏,故水土沃而人物精,是乃可稱中國。萬邦之眾,唯本朝及外朝得其中,而本朝,既有天御中主尊二神建國中柱,則本朝之為中國,天地自然之勢也。”並不是像其他儒學者那樣認為引發“”才使日本成為或中華文明的繼承者,他認為日本一直就是“中國”,並且比他口中的“外朝”即中國要優越。他認為“外朝”疆域太大,難以防守,導致“北虜易窺其釁,數以劫奪……終削其國、易其姓,天下”,而日本則地勢優越,“四海之廣,猶一家之約,萬國之化育,同天地之正位,竟無之勞,無之膺”,故“聖神稱美之嘆,豈虛哉!”值得注意的是,並不完全是從華夷觀的角度來論述日本是“中國”,而更多帶有色彩。此外,松宮觀山駁斥某些儒學者“華彼夷我”之論,寫道:“竊為本邦之古,文獻大備,海內豐足,自稱,指彼為西藩。內外之分,體制尤嚴矣。”不過,觀山並非否定中國聖賢之道,他之所以不稱中國為“中華”的最大理由,是中國“數變,遂為()所並,今豈足以稱華乎?……皇統傳道並得,與天壤無窮,國號不變,宗廟饗之子孫保之者,獨我大日本而已。”則說:“中國之名,各國自言,則我是中而四外夷也。是故我曰豐葦原中國,亦非有我之得私也。論天地曰:地形有高下,無適而不為中,實至極之言也。” 《中朝事實》書影

《中朝事實》書影

《中朝事實》書影

《中朝事實》書影以上論述“日本是中國”的學者,大都有背景,並且體現出將文化層面上的中國與地域層面上的中國(或者說“”與“”)剝離的態勢,這一點與、越南相同,即便是鼓吹“日本是中國”最力的也不得不承認“其文物古今所稱,以外朝為宗,日本、次焉”。除了儒學者以外,國學者一般都不屑於“中國”一稱,比如就猛批和,否定華夷觀,但同時又吹捧日本為“神國”、“皇國”,並宣稱“由皇國觀之,和同為戎狄耳”。雖然連文化中國都不認同,但其思想卻是與中華思想一脈相承,將日本作為中心,周邊視為戎狄,從這個角度來說他又與主張日本是或中華文明繼承者的儒學者並無區別。

明治以後

的中華思想雖然一度復興,但最終還是歸於沉寂。日本很明顯不願意依附於“中華”之名為自己定位,而是堂堂正正地以“日本”自居,並且隨著民族主義的發展,也越來越不屑“中華”的稱呼,正如學者所分析的:“這種由‘爭中華’到‘看不起中華’的態度轉變,成為以後支那論的基本論點。”

19世紀中葉以後,日本打開國門,此時稱西洋為夷狄,並在水戶學影響下出現“尊王攘夷”的浪潮。雖然找不出當時日本人以“中國”自居的記錄,但的尊王攘夷思潮不能說沒有華夷觀的影響。1868年,倒台,政府建立,開始進行“”。是以學習西方為主流的,“夷狄”的稱謂逐漸淡出,華夷觀不再有影響力。不過,明治以後的日本雖,但並非完全融入西方秩序,以本民族為中心的、仍在延續並發展,“東洋盟主論”、認為日本是文明的中心等觀點盛行於。這些雖然不是中華思想的直接體現,但可以說含有中華思想的因素。所以中華思想在以後處於“被借用”的狀態,即不明確接納這種思想,但借用其中的因素來服務於日本的擴張。比如時日本陸軍主將就喜讀《中朝事實》,以其為座右銘,上戰場時隨身攜帶,死後所留遺書引《中朝事實》之語,贈與(後來的)。他當然不可能去爭論日本是“中華”,而是借用了其中的日本中心主義和優越感為侵略擴張服務罷了。

另一個借用的事實是期間,日本曾在中國境內頒布《》,宣稱要,恢復中華。但這只是期間日本所借用的戰爭策略之一,是一種虛像,絕非是說中華思想是當時日本的指導思想。事實上,時日本的決策者之一外務大臣這樣解釋道:“最終呈現了這樣一種奇異的景象:即一方積極採取;另一方卻力圖保守東方積習。……而不論外表上的爭論出於何種形式,其爭論原因必然是新文明與舊文明的衝突,這是人所共知的事實。”鼓吹的精神導師也稱是“文明對野蠻的戰爭”,認為日本是以“世界文明的進步為目的”,他無疑是以為標準而非傳統。這才是對的普遍觀感。以儒家華夷觀為基礎的中華思想顯然不屬於日本所代表的“西歐新文明”或“世界文明”,而是“東亞舊文明”的一部分,所以不可能是當時日本人的真實想法。

後世評價

作為小中華思想的典型地區,後世對小中華思想評價不一。早期民族主義勃興之時,小中華思想受到批判,如20世紀初的認為“所謂‘禮義之邦’只是不能紀念祖先功德者的美名,所謂‘小中華’只是自甘為他國奴隸者的徽號 。”同時期的也將的衰落歸咎於小中華思想:“我韓不幸與接近,禮樂制度,皆其所輸到,故稱為小華”,因此“止知有,不知有我韓,遂失其祖國精神,竟墮於今日悲慘,其由之來,亦已久矣”。現代韓國歷史學家姜萬吉指出士大夫“被禁錮於這個式的桎梏中,陷入‘慕華思想’和‘尊周大義論’的泥沼而不能自拔。他們的小中華觀念,只不過是一種寄託於中華的自尊意識,朝鮮的文化或歷史,在他們看來,也只不過是中國的一部分。”亦有學者對小中華思想提並非全盤否定,而提出肯定意見,如鄭玉子認為漢族的正統國家滅亡以後,朝鮮將自身視為的保存者、中華復興大任的擔當者、的繼承者和中國正統的繼承者,是的文化中心國家,所以由小中華思想發展為“朝鮮中華主義”,是朝鮮民族自信心增強的表現。李泰鎮則認為各國的中華主義有“提高了國家之間的個體意識和獨存意識”的作用。