封建王朝(dynasty)是指實行制度的。中國秦滅六國後的王朝都是封建王朝。歐洲主要有、、、、等。

基本介紹

- 中文名:封建王朝

- 外文名:dynasty

- 歷史階段:秦統一至清

- 起始年份:前221年

- 結束年份:1912年宣統帝退位

- 起始朝代:秦

- 結束朝代:清

- 制度:封建主義制度

秦朝的建立,土地制度,特點,土地國有,政權體系,思想文化,政權更迭,中西方差異,

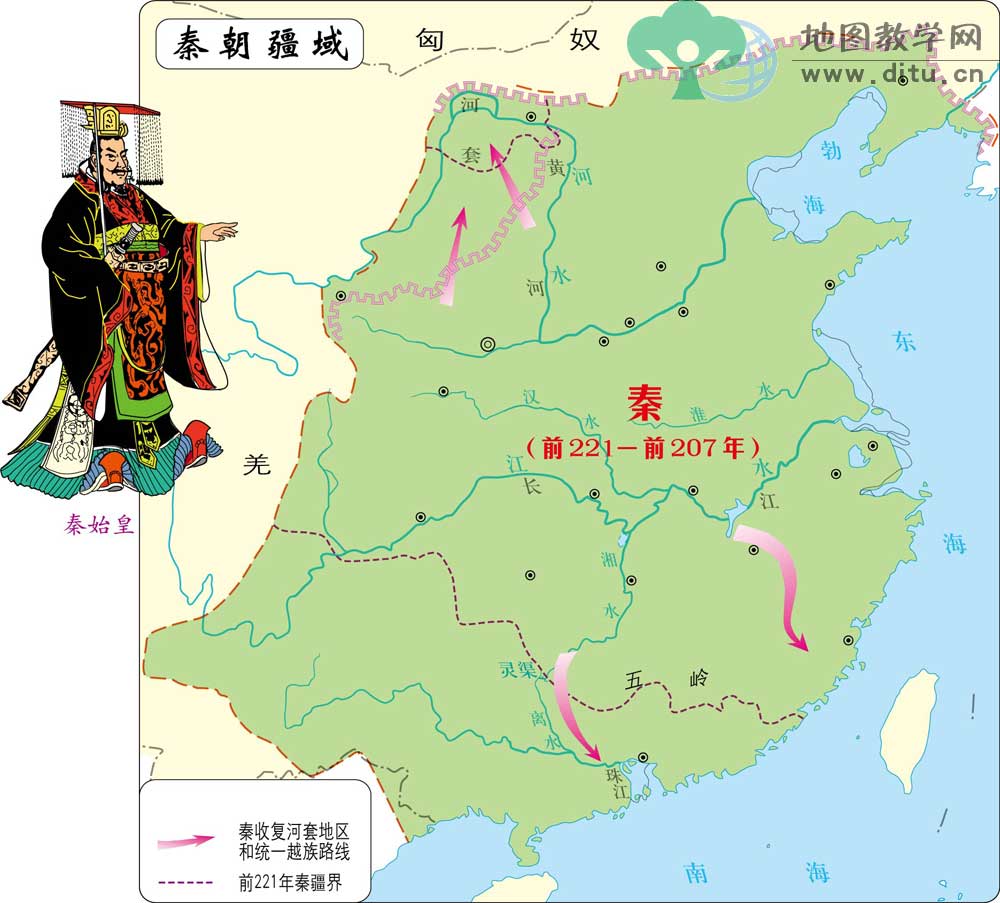

秦朝的建立

在歷經2000多年的奴隸制社會之後,中國歷史上第一個統一的的封建王朝——誕生了。 秦朝

秦朝

秦朝

秦朝秦的誕生對於中國歷史具有極其重要的意義。公元前255年至公元前222年,是中國歷史上的戰國時期,也是中國奴隸制社會的末期。當時存在著許多獨立的小國,它們之間互相兼併,到後來只剩下比較大的七個國家,稱為“”,即秦、齊、楚、魏、燕、韓、趙,七國之中,地處中國西北的秦國因為較早實行軍事及農業改革,國力迅速增強。公元前247年,年僅13歲的繼位為秦王,22歲,並開始實施吞併六國、統一天下的雄偉戰略。他廣泛搜羅人才,只要有能力的人都能得到任用。比如他曾經重用韓國間諜鄭國興修“”,使秦國4萬多頃的變成旱澇保收的肥沃良田,為秦統一中國提供了足夠的物質條件。從公元前230年至前221年,不到10年的時間內,嬴政相繼消滅了韓 、趙、魏、燕、楚、齊六國,完成了統一大業。中國歷史結束了局面,出現了統一的、專制主義中央集權的秦王朝。秦王嬴政成為中國歷史上第一個皇帝,故稱始皇帝。

土地制度

封建王朝的為,即王有制,“”,經營制度是,由王裂土封疆,土地由領主占有,實行勞役。它是歷來朝廷制定土地制度和賦稅制度的根據和法理基礎。春秋時期,諸侯突起,分封制破產,當時天子已經不能控制天下的土地,由天子國所有制變為諸侯國所有制。戰國時期,各國競相改革變法,相繼都取消了裂土封侯,土地所有權為國家所有,土地經營權為私人占有。秦始皇創建郡縣制,並不再裂土侯,真正實現了國家土地所有;老百姓向政府據實登記占有的土地,按畝納稅,使土地經營權私人占有法律化。 此後的歷代封建王朝的土地制度,大體承襲秦王朝的制度和政策。土地經營制度為地主私人占有制度。 值得一提的是隋年間的土地制度實行的是,國家將閒置的國有土地授予無地的農民來經營,數量按家室的授受。分為永業與口分田,可以繼承,70歲後由國家收回。明清時期的,是在我國封建社會後期農業經濟相對發展的產物,是土地經營權與分離的體現。明代的“”和清朝的“”、“”制度而在農村形成了國家、地主、佃主及佃農的三個層次間的土地關係。這三個層次的經濟主體分別擁有土地的所有權、地的經營權、土地的使用權及勞動權。永佃制中佃戶在交納租金的前提下,對土地擁有長久使用權,這是土地經營權與土地使用權相互分離的表現。

特點

土地國有

就是通常說的“普天之下,莫非王土”。

土地所有權為國家所有,土地經營權為私人占有。農民可以占有少量土地的經營權,但終身依附土地,沒有遷徙等。

政權體系

自秦以後,中國歷史上大多數時間是中央集權或。

官員的產生方式是由皇帝(最高領導人)從中央到地方進行選拔。

思想文化

通常以“皇權獨大”為骨架,輔以有利於統治階級的思想來維持“君君臣臣”的等級特權,再就是“麻醉”貧民的愚民方法。

通常都是以“”的方式進行灌輸,不得有危害皇權和特權階層的言論。對危害皇權和特權階層的言論,通常的做法都是大興“”,以殺人來滅口.這種文字獄盛行於清代.

政權更迭

封建統治政權每次被摧毀多是,少數情況是。

中西方差異

眾所周知,在西方社會也曾經歷過封建王朝,卻只有短短几百年歷史就壽終正寢,分析其原因最根本的有三:其一、就是制度,歐洲的封建社會長期處於分裂割據的狀態,封建的王權長期處於軟弱的境地,長期處於混戰之中,封建統治階級的力量受到了削弱.其二、就是嚴格的貴族制度,貴族世襲,平民也永遠是平民,世代不能改變被剝削的命運。整個社會中占人口不到2%的貴族奴役著占人口98%的平民,階級矛盾十分對立而不可調和。第三、的經濟政策又造就了一個足以同封建階級對抗的平民階層(也就是).很多時候平民掌握了大量的財富但是卻改變不了自己的身份,處處受到貴族的欺壓,因為反抗的程度也十分激烈。

與西方短命封建統治相比較,中國的長達數千年的封建統治也是有其存活下來的理由的,同樣原因有三:其一、中國的封建王朝並不是一直都是分封制的,或者說絕大部分朝代都不是實行分封制的,公元前221年,中國歷史上第一個大一統的封建王朝秦誕生,但實行的卻是加強中央集權的郡縣制,秦朝把天下劃分為三十六個郡,由皇帝派遣郡守直接管理。至漢代仍承襲這個制度,自此成為日後各朝地方行政區劃的基礎。從之後,中央集權得到進一步的加強,除了鎮守邊疆採用武將,涉及到地方管理的官職更多的啟用,削弱武將的權利(重文輕武也是那時候宋朝開始)這樣就保證了地方和中央的高度統一,其二、就是我們不得不說的科舉制度,在西方貴族和平民的矛盾是不可調和的,可是在,就成了調和的絕佳途徑,平民可以通過科舉登堂入室,改變自己的身份,這就把平民階級對統治階級的不滿、憤恨轉化成了讀書、科考的動力,只要通過科考就能改變身份,魚躍龍門。以至於從平民到達官都相信“萬般皆下品,唯有讀書高”科舉貫通了平民和達官,縱觀宋後的歷史,多少良臣宰相不是出自寒門,、.....本應該對統治階級痛恨、反抗的平民精英卻升華為加強封建統治的主力軍。科舉,不得不說是中國人管理學上的一個里程碑。其三、中國封建社會一直實行的是的政策,占人口絕大多數的與統治階級對立情緒相對較輕,更多時候平民憤怒的對象是個別的貪官污吏,而不會上升到對整個封建制度的對抗,所以即使發生了暴動,其結果也只是,從一個封建王朝走向另一個封建王朝,而不會出現飛躍,例如進入。