客家(英文:hakka,客家語白話字:hak-kâ或khak-kâ,客家語拼音:hag1-ga2或kag1-ga2)。

是中國廣東、、江西、台灣等省本地居民的重要組成部分,作為中國古代歷史上南遷漢族移民群體中的一類,是世界上分布範圍最廣闊、影響最深遠的之一。

客家一詞,源於清初廣東粵西人對惠、潮、嘉移民(當時已是粵東本地人)的稱呼

古代的歷史開始於秦征融時期,歷經西晉、東晉,唐末,宋室南渡,中原漢族大舉南遷,陸續遷入南方各省,經過千年演化,最遲在南宋已逐漸形成一支具有獨特方言、風俗習慣及文化形態的漢族民系。

客家人以、、、、贛州、、為基地,大量外遷到華南各省乃至世界各地。分布在、江西、、廣西、四川、湖南、香港、澳門、海南、浙江、(約500萬)等省區的180多個縣(市/區),尤其在、、、等地,客家語是當地語言的重要組成部分。全世界有客家人約8000萬人。其中國內5000萬人,國外有3000萬人左右。

有古活化石之譽,言是古漢語的活化石。是當今世界的一門顯學。

“客家”既是一個漢族民系的稱謂,更是文化層面的概念。至2017年,設有國家級3個。

基本介紹

歷史,名稱由來,根在九州,遷移過程,民系形成,客家五州,政治,概況,太平天國,中法戰爭,戊戌變法,辛亥革命,土地革命,抗日戰爭,經濟,社會,古村落,盛會,團體,文化,語言文字,客家文學,教育,習俗,客家服飾,客家飲食,民間節俗,婚嫁生育,宗族社會,科學,客家土紙,社會科學,藝術,傳統戲劇,音樂曲藝,客語影視,民間舞蹈,工藝美術,傳統民居,分布,全球,廣東,江西,廣西,福建,台灣,港澳,川渝,湖南,浙江,海南,人物,江西,福建,嶺南,四川,台灣,湖南,海外,

歷史

名稱由來

參見:

“客家”說法起源於廣東地區,是當時(清朝)四邑族群對地區(亦稱惠潮來民)遷來的族群的一個稱謂。舊時,南方客家地區的長者一輩都自稱福廣人、嶺東人或者循州人、嘉應人、、韶州人、人,或者直接以當地縣名為名。“客家”一詞由於的客家學說而廣為人知,並逐漸成為族群名稱,不少人開始欣然受之,自稱客家人,但至今仍有不少地區不清楚這個稱謂。客家一詞,源於清初廣東粵西人對惠、潮、嘉移民(當時已是粵東本地人)的稱呼。

最早研究記載客家問題的是清朝府人,他的《豐湖札記》撰於清嘉慶乙亥二十年(1815),實為系統論述客家問題第一人,特別值得注意的是徐旭曾在《豐湖雜記》中對客家的界定和論述。徐旭曾主張客家南遷自宋元時期一說;力陳客家與中原漢族的源流關係,對客家的忠義勤儉、詩書傳家、耕讀尚武等都作了奠基性的描述,要言不繁,卻極具綱領性。

根在九州

客家人之根源,傳統的觀點認為是在。“根在河洛”的依據有三:①家譜記載,很多客家族譜都記載先祖居住於河洛。②泰山石敢當的傳說。③客家文言;是一種官話,很像中州的河南話。根在河洛指的是客家的方言底層源出河洛,而不一定是指大部分客家人來自河洛;事實上客家人姓氏繁多,各姓氏有其具體來源的所在。

遷移過程

客家人的遷移包括的南遷和的中國國內遷移與國際遷移。

有史可考的記載顯示,客家人的第一次南遷是在秦始皇時代。公元前221年秦始皇統一中國後,為了政治和軍事的需要,派兵60萬人“南征百越”。南下的秦軍,從閩粵贛邊入抵揭嶺(即揭陽山,今揭陽縣北150里),直抵、海豐二縣界。公元前214年,秦始皇再派50萬兵丁“南戍五嶺”(今兩廣地區)。這些兵丁長期“戍五嶺,與越雜處”。秦亡後,兩批南下的秦兵都留在當地,成為首批客家人。

第二次大規模南遷是在末期“”、東晉“”時期。當時,為了避難,一部分中原居民輾轉遷入閩粵贛邊區。稍後,由於南北對峙,又有大約96萬中原人民南遷至長江中游兩岸。其中一部分人口流入,一部分經、進入閩粵地區。其遷移遠者自今日山西起,近者由今日河南、國都等地,沿潁、汝、淮諸水流域,向南行動,到達湖北、河南南部及皖贛沿長江北岸,閩粵先民(包括潮閩、廣粵)大部分就在此時的遷徙。

第三次大規模南遷是在唐末時期。先是安史之亂,給百姓帶來巨大災難,迫使大量中原漢人南遷。唐末黃巢起義,又有大批中原漢人南下遷入閩粵贛區。如宗室,由遷,繼遷福建石壁鄉。固始人、回響,率光、壽二州農民起義軍五千下,致使閩贛邊一帶人口激增。南遷者遠者多由今河南、,安徽、等地渡江入贛,更徙至;近者則從贛北或贛中遷至或閩西,或粵北、粵東邊界,而此時客家語開始萌芽。的發音,繼承了較多五代兩宋時的中原語腔調,也說明了這些。

第四次大規模南遷是宋室南渡及時期。人入侵中原,攻破(,今河南)。,一部分官吏士民流移太湖流域一帶。另一部分士民或南渡大庚嶺,入、、韶州;或沿走洪、吉、虔州,而後由虔州入;或滯留贛南各縣。南宋末年,客家人參加文天祥領導的抗元失敗,元軍大舉南下,又有大量江浙及,從逃亡廣東沿海至海南島。元末明初的戰亂,又觸動了客家人的遷移。遷出地多為福建,遷入地則集中在嶺東循衡各地。這一期的遷徙路線是:主要由閩粵嶺山地域,分遷至廣東中部及沿海地區,及四川、、、雲南和台灣等地,還有小部分回遷至贛南及贛中贛北西部兩側,使江西的客家有新客和老客之分。

第五次南遷是在末初時期。其時,生活在、、的客家人因人口繁衍,另一方面是關外滿族滿人入侵中原的影響。而居處又山多地少,遂向川、湘、桂、台諸地以及粵中和一帶遷徙。如明嘉靖年間從程鄉、長樂遷、、等沿海地區,從汀州遷至福州等地。這次大規模的遷徙,在客家移民史上被稱作“”。四川的客家基本上來源於這次“西進運動”。當時四川人口因戰亂、瘟疫及自然災害銳減,清政府特別鼓勵移民由“湖廣填四川”。清初康熙年間從嘉應、韶州各屬遷至以廣州為核心的增城、花縣、新安、、鶴山等地。“復界”遷至今天的、深圳、香港、、台山等地,“湖廣填四川”遷往四川、廣西等地。明末清初客家人舉兵勤王失敗後,為避株連,多隱姓埋名,或逃亡各地,很多人隨遷到台灣。

第六次南遷是19世紀中葉時期。由廣東西路事件及太平天國運動的影響而引起的部分客家人的遷徙。廣東西路事件後當地大部分客家人在官府資助下向南遷入高、雷、欽、廉各州,尤以高州的信宜、雷州的徐聞最多,遠者渡海至海南島崖縣及定安等地。當時為避戰亂,有一部分客家人遷徙到,有的被誘為,被押往、、、等地。以客家人為主體的太平天國失敗後,清朝統治者要把一切姓洪的及其他參加起義的男女老少都加以屠殺,因此很多客家人或改名換姓,或逃亡外地。大批客家人逃到香港、、、廈門和海口一帶,象契約華工一樣,被迫到新加坡、馬來西亞、、南北美洲等地從事苦役勞動。這一時期主要由廣東中部、東部遷至西部、南部及海南與東南亞等世界各地。

除以上6次大規模的南遷外,中原漢人也有因旱災水患逃荒而南遷者,另有歷代官宦、貶謫、經商、遊學而閩粵贛邊地區的,但並不是所有南遷的漢人都成為客家人。

民系形成

1、形成時間

關於客家形成時間,主要觀點有:五代宋初;宋明時期。

一般認為在南宋時客家群體分化成為漢族的一個支系,初具規模。到明代中期,已經人數眾多,成為一大社會勢力,及至清代,客家人的自我意識更為增強,在社會舞台上表現很是積極、主動。客家在南宋時期形成的主要依據:

(1)的形成。這是交流思想的工具,是重要標誌。據多方面的研究表明,客家語最遲在南宋時已形成。南遷的移民保留了部分中原故鄉的鄉音,而留在中原的百姓則保留了另一部分古中原音,並不見得現代北方語言已經完全不存在古漢語因素。閩語諸支系,存在一部分較為明顯的江南古腔調(古吳語)和三國兩晉中原語表達法;粵語方言,存在一部分較為明顯的秦漢交廣古腔調和宋元中原語表達法;客家語的發音,繼承了較多隋唐兩宋時的中原語腔調。粵語對南北語都有繼承,因此與閩語、客家都有相近之處。

(2)相當的人口規模。人口是民族、民系的載體,沒有一定數量的人口,就無所謂民族、民系。對客家人口的歷史估量,難以用統計數字表示,但可從客家集中區的縣治數量作分析。

(3)共同的地理環境:贛閩粵三省交界地區。a、小盆地農耕經濟,為客家民系形成奠定了經濟基礎。b、小盆地造成的風俗習慣。這些移民生活在小盆地山村之中,借封閉性的地理條件獲得相對穩定的生活環境,原有的方言、習俗在與原住居民融合後得以保持下來。

(4)共同性的社會行動:客家人成為一個獨立民系的重要依據。贛閩粵客家居住區聯成一片,經濟來源方面如南宋時期和人佃耕農田等。政治鬥爭方面如南宋時、領導的農民起義往復進出於三省之地,在汀梅贛諸州領導的抗元鬥爭等。

2、形成地域

主要分布:粵東、粵北、珠三角東南部、贛南、閩西等。

(1)客家腹地、大本營:贛閩粵邊區(、八縣,、、、深圳一帶);

(2):;

(3):;

(4):(、、);

(5):(明末清初以前);

(6)客家吾州:(客家第五州)。

(7)客家通衢:;

(8)客家驛亭:;

(9)客家錨地:(客家搖籃);

客家五州

綜述

早在清末,學者所撰著的《豐湖雜記》里已經提到:“今之福建各屬,江西之南安、、各屬,廣東之、、、、(今)各屬,及之、,廣州之各屬是也”。而“”則為、、、。福建傳說是客家民系形成的中心地域,被稱為“客家祖地”。梅州則因其為海外客家籍華僑的最主要祖籍地而被稱為“”;贛州則與客家民系形成有著密切關係,被稱為“客家搖籃”;是名揚海內的“客家第五州”的主要繼承者。

惠州

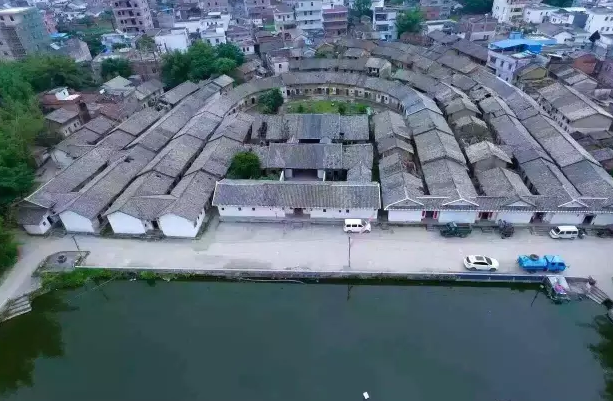

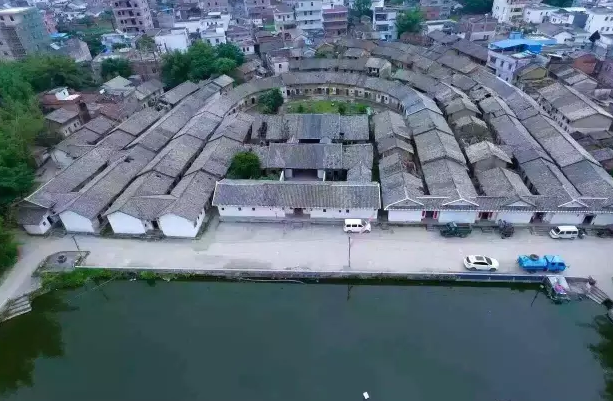

(今屬惠州、河源、汕尾、韶關等)是最大的客家僑鄉。惠州是客家學的最初萌生地,從客家學研究客家文化發育機制的意義上看,惠州是客家文化的試金石、表演場之一。惠州文化是客家文化體系中的不可分割的一部分。 惠州客家圍屋風格體育館

惠州客家圍屋風格體育館

惠州客家圍屋風格體育館

惠州客家圍屋風格體育館梅州

是客家人聚居地之一,曾舉辦過、、央視、、等,旅居海外的華人華僑約700萬,遍布世界80多個國家和地區;同胞200多萬,而台灣約500萬客家人中約180萬祖籍梅州。

贛州

贛州(原名)在客家人遷入之前,除有少量當地土著居住外,大部分是一片尚未開發的蠻荒之地。但在經歷了中原漢民向南方的五次大遷徙以後,贛州成了最大的聚居地。全市18個縣(市、區),除章貢區部分和信豐縣的嘉定鎮以及其他幾個居民點外,其餘均屬客家語地區,客家人占全市總人口的95%以上。這裡既有唐宋以來世居的“老客家”,也有明清時期從粵東和閩西回遷到贛州的“新客家”。贛州府方言包括本地話(老客話,屬客語於桂片)、話(新客話,屬客家語寧龍片)、府城話(又稱,屬西南官話)。贛州府地區被譽為孕育客家民系的第一塊熱土、客家文化的搖籃。

汀州

汀州府各地客家居民大多都溯為先祖曾居處。籍華僑尤以籍貫最多。可惜“汀州”已經成為歷史名詞,原來的汀州府各縣,分別由市和市代管,故而以“汀州”與惠州、梅州、贛州並稱“客家四州”,有之感。雖然古汀州的寧化縣被譽為客家祖地,然而在當代來看,汀州在客家四州中的地位只能在惠州、梅州之下。

韶州

古(地區,今主要為韶關市繼承,但不限於韶關市。)是名揚海內的“客家第五州”,地處北江流域,北江(韶關、)的人口,80%左右應該是客家,包括、,基本上都是客家屬地。北江文化這種族群文化的歸屬,基本屬於。韶關地區是以客家人為主的地級市,是客家民系的聚居地之一,區內以客家同類方言為母語的人口超過九成,雖然現韶關市區有相當一部分居民使用廣州話,但非常明確的是,相對於講客家同類方言的居民而言,講廣州話的才是客,因為他們並非韶關較早的居民,他們是在上世紀四十年代因為躲避戰亂,方由廣州附近北遷而來。

隋開皇九年(589)改東衡州始設韶州,治所在(今武江西岸),韶州範圍最廣時包括今韶關地區(僅新豐縣原屬)、清遠地區(僅清遠市區原屬番州)。韶州對於客家民系而言是非常重要、不可或缺的客家原鄉之一,客家大本營即由包括韶州在內的五大州府構成。古韶州地域北連,東接惠州,西挾廣西,南扼廣州,韶州所連線的贛州、惠州都是重要的客家文化盛行地區,所以韶州在客家大本營中起到重要的御接作用。朱德在《》中提到:“我家是佃農。祖籍廣東韶關,人”。

在清代古韶州分屬韶州府、南雄府、連州府,南韶連三府州都源出古韶州,都是客家大本營的重要組成部分,均是《豐湖雜記》所記客家原鄉。古韶州客家淵源歷史悠久,上可溯秦統一嶺南之後的橫浦、湟溪、陽山三關;中可探盛唐名相開鑿梅嶺梅關,引中原移民入籍嶺南;下可憶明末清初移民浪潮所奠定的基礎,西蜀今以韶關為原鄉者仍眾。

政治

概況

客家是漢民族中頗具血性的族群。從南宋末期開始,客家登上歷史舞台(如),從宋末群王抗元,明末抗清,收復,再到清末抗日抗法,無不帶有客家人忠義、義無反顧的身影。近現代客家六次崛起,大批人傑促進了中國歷史進程。這“六次崛起”,指的是:第一次,被視為“客家人的革命”的;第二次,是客家人作為中堅之一的“”運動;第三次,是客家人作為主體的“”;第四次,是發生在客屬地的;第五次,是作為世界反法西斯戰爭的東部戰場——中國的;第六次,則是人民共和國的創立,開國元戎中有一大批客家領袖與戰將。

客家作為漢民族中的一個民系,在中國近代歷史進程中占有著重要地位,並在、、、及中逐步崛起,連戊戌變法這種一般人認為與客家關係不大的維新運動都有客家人在主事,不僅菜市口喋血的六君子中,有章京行走的劉光第是客家人,而當日唯一呼應變法的省份,即湖南新政,則完全是客家人在主事,其主帥為、,為湖南日後出了一大批革命家打下了堅實基礎。而黃遵憲與戊戌變法的主帥梁啓超,更有不同一般關係。陳寶箴被賜死,黃遵憲也差點被殺。而在戊戌變法之前的先驅即有客家人代表。抗日戰爭中,國民黨十大戰區司令長官有六位是客家人(、等),共產黨兩大軍隊(八路軍與新四軍)均是客家人在主事,總指揮為朱德,參謀長為,香港辦事處主任為,軍長為,重建後的新四軍參謀長。

太平天國

1851年爆發的由組織發動,首領洪秀全以及六位最高決策的核心人物(、、、、、、)均是客家人,後期主將、也是客家人。洪秀全、馮雲山等在宣傳、發動和組織太平天國運動的過程中,始終以廣西東南地區的客家人為基礎。而客家人大批加入太平軍是太平天國運動初期勢力壯大的重要因素之一。

太平天國將領基本上是客家人,金田起義的基本民眾大多數也是客家人。參加的有二萬多人,其中大多數是客家人。金田起義之初,福王的九大據點(賜谷、北山里、龍山;紫荊山、金田;鵬化山區;陸苗;平山;塘坳)的居民主要是客家人。

客家人與太平天國運動的緊密聯繫,必然影響到太平天國的方方面面,使太平天國的政策、制度及其思想深深地打上了客家傳統文化的烙印。

中法戰爭

1885年3月23日,、馮子材率軍在中越邊境的前隘一戰殲滅入侵國境的法軍主力,取得了名震中外的。還有清末民族英雄、黑旗軍首領。

戊戌變法

客家人在近代三大革命運動中有出色的表現,這些在太平天國、辛亥革命等文史資料中記述頗豐,可他們在中的業績卻鮮有提起。其實,在京的“”以及在地方上惟一的呼應即湖南“新政”等重大事件中,客家人均不曾缺席,有的甚至擔當起領導與骨幹角色,他們所表現出來的變革創新精神,歷史應當為他們添補上濃重的一筆。如劉光第、、及其《》、在戊戌變法中起到很大的促進作用。

辛亥革命

辛亥革命的主要領導人孫中山及重要成員、、、、、(之子)、等都是客家人,根據有關資料統計,孫中山在日本東京成立的,首先得到廣大客籍留日學生的大力支持,當時在的領導核心成員中,客家籍留日學生占46%,絕大部分是、、等地的留學生。

此外,海外革命經費的籌措也主要是在客家籍華人華僑中進行;武昌起義前,革命黨人在南方各地發動的一系列武裝起義,主要集中在客家人的地區或以客家人為主。在1911年壯烈犧牲的72烈士中,有、、、、、等24名客家籍人士,他們有的既是海外回國的客家籍華僑青年,同時又是留日學生。可以說,客家人對辛亥革命的組織領導、武裝鬥爭、宣傳發動、籌措經費等各個方面做了大量工作,其事例不勝枚舉。如領導,、領導,、領導,胡漢民、、、領導。

時期,任政治部主任,郭沫若任政治部副主任,任第7軍黨代表。在戰鬥中,戰功卓著,所在的第四軍被譽為“”,、更是被譽為北伐名將。1927年4月17日,在南京的國民黨中央執行委員、蔣介石、等及部分監察委員宣布在南京組成國民政府,以客家人胡漢民為。

土地革命

土地革命中,客家表現突出,朱德、、、、、、等皆為客家人。

抗日戰爭

| 事件 | 客家籍代表人物 |

|---|---|

朱德、、 | |

、、、;陣亡的客家籍高級將領:、、、、 | |

朱德 | |

朱德 | |

朱德(總指揮)、(第二戰區副司令長官) | |

黃紹竑(總指揮) | |

羅卓英(副司令);陣亡的客家籍高級將領:、、、、、、 | |

陣亡的客家籍高級將領: | |

薛岳(總指揮) | |

薛岳、、參謀長 | |

總指揮:薛岳 | |

總指揮:張發奎 | |

中央集團軍(第11集團軍)總司令: | |

總指揮:朱德 | |

總指揮:羅卓英 | |

正副總指揮:薛岳、羅卓英 | |

總指揮:薛岳 | |

中國遠征軍副司令長官黃琪翔、副參謀長 | |

張發奎 | |

第一戰區第19集團軍總司令 | |

薛岳、張發奎 | |

總指揮:張發奎 | |

總指揮:薛岳 |

備註:客家人堅持中間線路觀點

經濟

種植業

農業以種植糧、油作物為主,經濟作物次之,稻米生產以水稻為主,兼有旱稻。還積極引種番薯、玉米、小麥等優良作物。種茶業始於唐代,明清兩代更盛。

礦冶業

是客家地區礦冶業主產地,宋朝時已開採,明清漸盛。是第一大鐵礦;銅礦是中國第二大銅礦;東宮下高嶺土礦是中國四大優質高嶺土礦之一。江西素有“世界鎢都”、“稀土王國”之稱。

手工業

閩西在明代中葉已成為中國著名的產紙區,地區所出產的玉扣紙是中國最富盛名的書畫印刷紙,四堡與北京、、並稱中國古籍雕版四大基地。

商業

贛州、汀州在明代,粵東的城在清初,先後成為客家地區最大的商埠。客家人從中國遠渡重洋外出謀生,遍布港台及東南亞,產生了一大批創富成功的客家商人。張裕集團的,萬金油大王,就是早期客商的代表人物;“化工大王”,“領帶大王”,“東南亞鋼鐵大王”,“毛衫大王”,“國貨大王”等則是當代客商翹楚。

社會

古村落

深圳市龍華新區的版畫村是深圳保存最為完好的古村落建築群,建築年代從清朝中晚期至民國初期。至2012年05月,存有古建築200餘間,包括兩座碉樓及附屬民房、祠堂等,由不同姓氏形成不同的自然村。在屋內,客家文化的細節也保存完好。

盛會

世界客屬懇親大會

是國際上具有廣泛影響力的華人盛會。

世界客商大會

2009年,梅州市委市政府聯合74個全球最知名的客屬團體商會和84名最具影響力的客商,共同發起首屆,此後大會每兩年在梅州舉辦一次。

客家妹大賽

,每兩年在梅州舉辦一屆,是傳承和發展客家文化的一項大型活動。

客家文博會

2013年12月,舉辦了首屆,此後每年在梅州舉辦一屆。

客家文化節

大多是客屬地政府或客屬社團推動,以為主題,以弘揚客家文化,發展、創新客家文化為目的的節日盛會。知名度較高的有、香港客家文化節、澳門客家文化節、台北市客家文化節、河源“中國客家文化節”、中國·客僑文化節、廣西“”、 中國()客家文化節、台灣“客家文化節”、“客家文化節”、“世界客家文化藝術節”。

團體

馬來西亞:、赤溪公館、、

文化

主詞條:

參見:、、

語言文字

主詞條:

客家語又叫客家話,在不同的地方有不同的叫法。如在粵中有部分地區叫(一般歸入客家語粵中片),在粵東部分地區叫福廣話、、(遷四川後裔之語言又被稱為),閩、贛遷川的,同樣以“廣東人”自稱。在江西部分地區叫()、。在粵桂交區叫、麻介話、、等。在浙江叫“汀州腔”(因浙江客家祖籍福建省汀州府)。通稱客家語,這是自稱和他稱的合一。

客家語又叫客家話,在不同的地方有不同的叫法。如在粵中有部分地區叫(一般歸入客家語粵中片),在粵東部分地區叫福廣話、、(遷四川後裔之語言又被稱為),閩、贛遷川的,同樣以“廣東人”自稱。在江西部分地區叫()、。在粵桂交區叫、麻介話、、等。在浙江叫“汀州腔”(因浙江客家祖籍福建省汀州府)。通稱客家語,這是自稱和他稱的合一。

客家話是漢語方言中除北方方言以外分布省區最多的方言,廣泛地分布在廣東、福建、江西、湖南、廣西、海南、四川和台灣共8個省區的200多個縣(市)。其中以廣東東部和北部地區、福建西部地區、江西南部地區最為集中。估計全國說客家話的人口約5000萬人,占全國總人口的4%以上。此外,在海外華僑和華裔中也有很多人說客家話。

客家文學

主詞條:

“”是隨著客家研究浮出水面並成為顯學而提出的概念。但作為學術概念是否成立、如何界定其內涵與外延,始終未達成共識。20世紀90年代末,有論者認為其內涵應包括如下幾方面:

- 所有以為載體的文學作品,如客家歌謠、客家民間故事、(文本)、客家山歌劇(文本)、(文本),文人創作中的方言小說、方言詩等;

- 客家籍作家不論採用何種方法,只要在作品中描繪了的生活環境,反映了客家人的社會生活,表現了客家人的思想感情,都屬客家文學;

- 非客家籍作家若能深入,創作出反映客家人生活的文學作品,也可歸入“客家文學”。

代表作家有:

- 中國大陸的、、、、、(中國民俗學之父)等。

- 台灣的(台灣近代客家文學之祖)、(台灣新文學之父)、(日據時期的“鐵血詩人”)、(寶島夜空中的孤獨彗星)、(現當代之交的“台灣第一才子”)、、(台灣女性文學的開拓者)、、、、、(鄉土女作家)、尹玲、(從實驗室走出的暢銷書作家)、(寶島上的“千手繆斯”)、、羅任玲;

- 港澳的(香港社會寫實文學的奠基者)、(貫穿香港現代和當代文學史的第一人)、、、、藍海文(開啟新古典主義詩風)、陶然、、、(澳門當代文學的開掘和見證);

- 海外的黃孟文、潘雨桐、吳繼岳(泰華文壇老將)、李少儒(泰華文壇“怪傑”) 、饒公橋、胡惠南、阿五、嚴唯真(印尼華文文壇的“常青樹”)、黃裕榮(海外華文作家中的保爾·柯察金)、立鋒、、、廖蘊山、雲幻、、等。

教育

歷代客家英才輩出,與非常重視教育直接相關。在明代和清代,已形成了相當的教育規模,在現代則得到了進一步發展。究其原因,與傳統的社會學風有關,也與“詩禮傳家”的家庭學風有關。與生活環境困苦,以讀書作為謀生之路有關,也與當時府、州、縣的一些官員重視教育,持“興學德政垂後世”的觀點有關。

習俗

,或稱客家習俗、等,流派眾多,如、等,它包括衣食住行、婚嫁生育、喪葬習俗、民間節俗、生產習俗、民間信仰、傳統會社、客家交際、地理風水、民間禁忌、宗教文化、尚武習俗、成年儀禮等方面。

客家服飾

客家人作為中原衣冠士族南遷而來的一個民系,其服飾與中原服飾從總體來說沒有太大的差異。講究樸素實用,寬敞簡便。服飾上圖案樸實精美而又寓意深刻,這也是南遷客家人與原住少數民族交流融合的結果。

在客家飾物中不得不提的就是,在(客家婦女)都戴著一種獨特而又別致的涼帽,它是用薄薄的蔑片和麥稈編成的。而則有別於,為男士服飾。

客家飲食

以為代表。

客家人的飲和食,與漢族其他地區很多相同或基本相同,由於該民系發展有其獨特的地理條件、歷史背景,等等,其飲食文化也別具特色,口感偏重“肥、鹹、熟”,傳統的客家招牌菜有:、、、。、、、、、、、等均是客家飲食的表現。

民間節俗

客家是漢族的一支,故其傳統節日與漢族相同,主要有、、、、、、、、、、等。在諸節日中,以春節最隆重,有、之稱。、等都是客家節日活動。

婚嫁生育

客家人的婚姻禮俗受古時風尚影響較重,主要仍以傳宗接代為目的。客家人男婚女嫁講究“明媒正娶”,客家社會正式的婚姻關係是一種“嫁娶婚”,招贅之風並不盛行。

客家人的婚嫁習俗基本上保留著中原古代的婚俗,“提親”、“問名”、“送定”、“報日子”、“送嫁妝”、“接親”與中原古代婚俗“六禮”大同小異,程式複雜,禮節講究。而別有風趣的當屬接親,有、等。

宗族社會

主要表現在方面。

科學

客家土紙

據《中國書法工具手冊》記載,將樂是中國南方最早出產毛邊紙的地方。一千多年前的元和年間,將樂的龍棲山已開始生產毛邊紙。至北宋時,將樂、寧化等地造紙術更臻完備,將樂的西山紙、寧化的等名聞中外。明清時代,三明各縣的造紙業已相當繁榮且久負盛名。

社會科學

主詞條:

藝術

傳統戲劇

主要有、、、閩西採茶戲、、、等國家級非物質文化遺產名錄項目。此外,還有客家山歌劇、、手摯木偶戲等。

戲劇劇院:

音樂曲藝

- 民間音樂

客家,是客家熟語的一種,通俗易懂,形式上差不多都是一兩個短句,而且一般都表達一個完整的意思;是在長期的勞動生活中總結與創造出來的精神財富,語言生動,內容豐富,韻味雋永,耐人尋味。客家諺語大致可以分為生產諺語、社會諺語、生活諺語三類。廣義上,還包括客家歇後語、客家童謠。

客家是一個善於歌唱的民系,甚多。與客家()一樣語句通俗,而且每句尾用同韻字,所以琅琅上口,小時念熟到老不忘。與客家民謠不同之處就是客家童謠只朗誦而不唱。的聲調有六或七個,頗富音樂韻味。

有、、、(如)等國家級非物質文化遺產。此外,還有、等。

- 流行音樂

客語影視

主詞條:客家電視台

- 電影

- 全球首部客家語電影《》。

- 電視

- 台灣第一部純客語發音的八點檔連續劇《老嫩大細》(2003年)。

- 首部客家青春偶像劇《》。

民間舞蹈

僅被列入國家級、省級非物質文化遺產名錄的項目就有:豐順浦寨的火燒龍舞、南雄的、大埔與饒平的花環龍舞,梅州市槐店的文獅子舞、大埔清溪的仔獅燈舞、東源的金龍獅舞,饒平的、五華的、紫金的紙馬燈,平遠的船燈舞、紫金的花船舞,興寧的杯花舞,韶關的,大埔的鯉魚燈舞,以及席趣舞、蓮池舞、織女穿花舞、落地金錢舞等。

工藝美術

傳統手工技藝是國家級非物質文化遺產。

制畫工藝:制畫工藝在客家民間流傳甚廣,名家輩出。如長汀,寧化,上杭,武平李燦均馳譽中外。尤以上官周的《》頗有影響。制畫主要有版畫,壁畫,字畫,蛋畫,鐵畫,畫像等。代表有:英德

剪紙工藝:汀州剪紙工藝源於清代帝後生日擺萬壽,民間張貼紅簽(剪紙圖案)以表慶賀。後來逢春節或新婚喜慶,多巾紅紙剪成的各種藝術圖案或文字,寓慶賀祝福之意。傳統圖案有“鸞鳳和鳴”、“松鶴延年”、“梅蘭菊竹”、“壽星”等,文字有“福,祿,壽,喜”等,多出自巧婦之手。民間剪紙不限於婦女,有專門剪紙刻紙的藝人。各種圖案應手而成,巧奪天工。

手扎工藝:客家手扎工藝品種繁多,依物施藝,各具特色。主要有彩扎,燈扎,紙紮和花扎四種。代表有:連平、。

雕刻工藝:五華石雕。

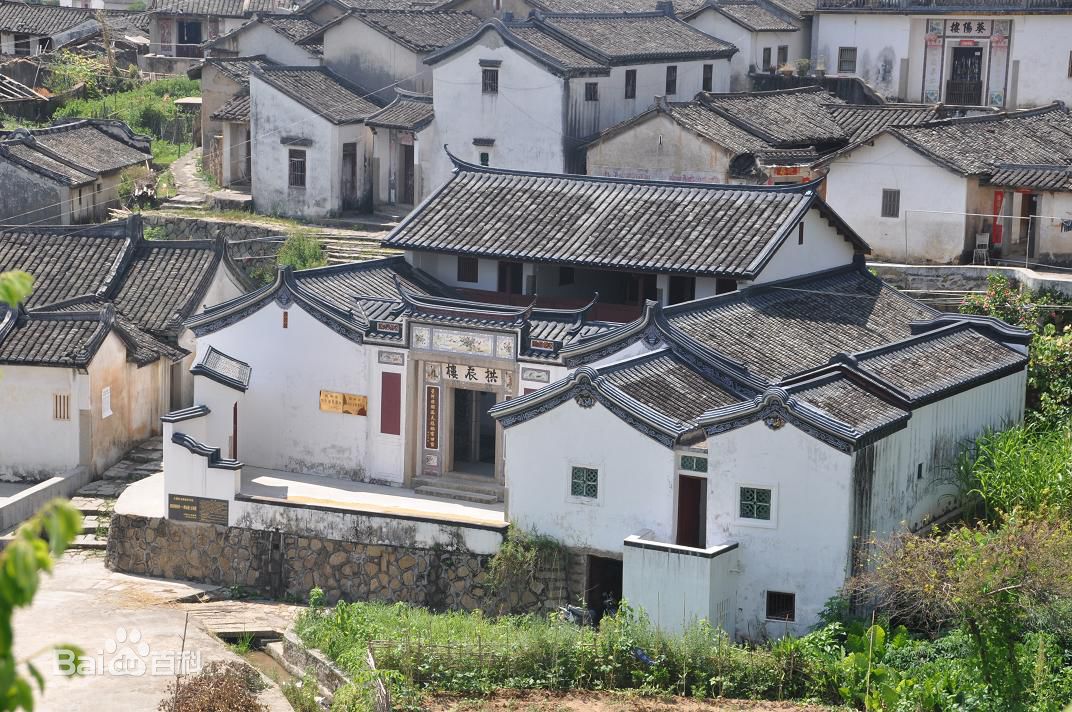

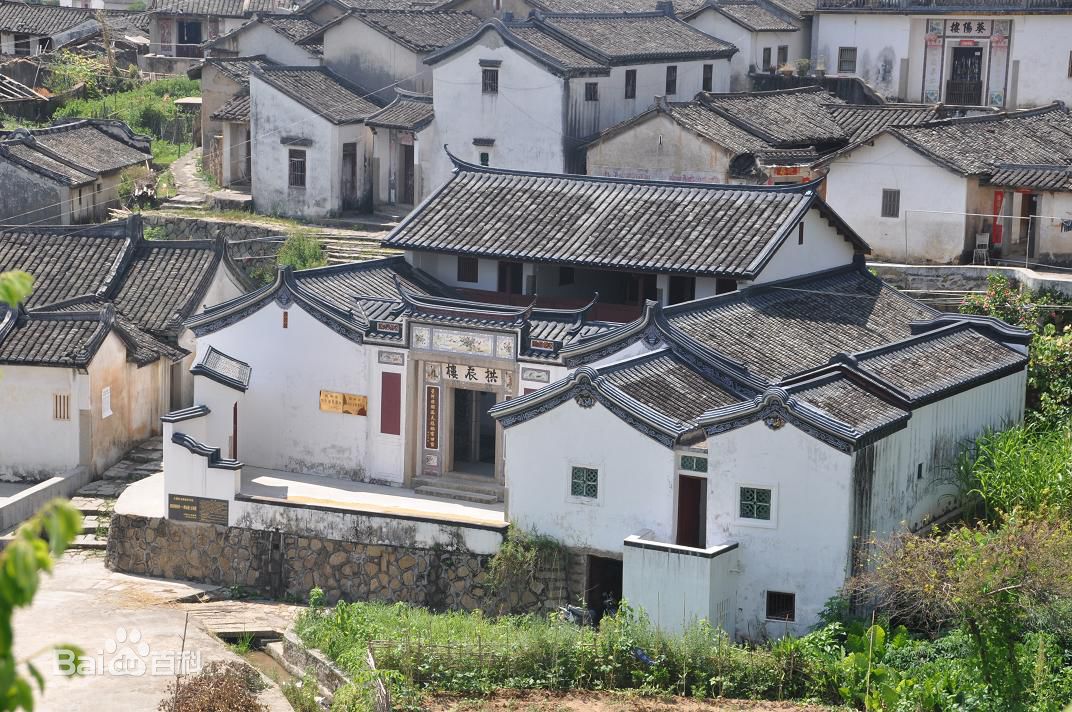

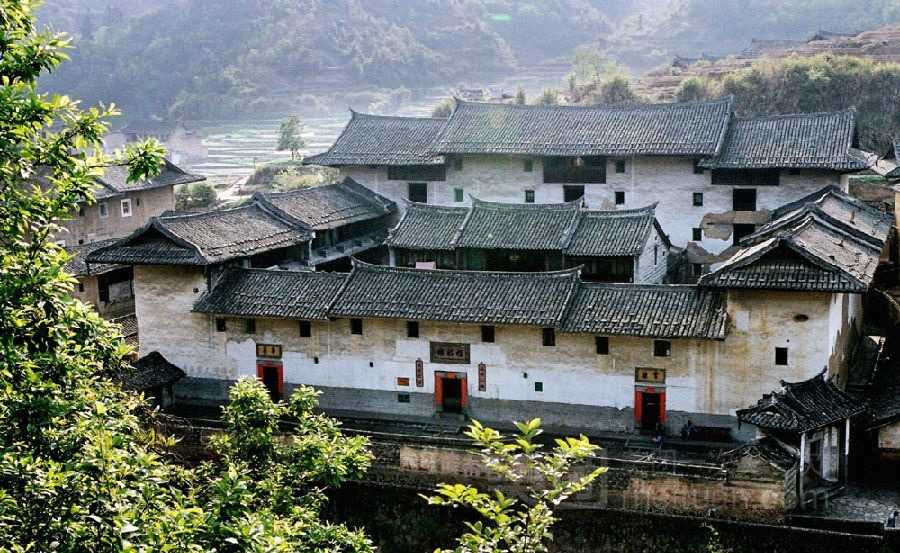

傳統民居

客家民居分為、閩西客家民居、粵東客家民居、粵北客家民居等幾大流派。

與北京的“四合院”、陝西的“窯洞”、廣西的“桿欄式”和雲南的“一顆印”,合稱為中國最具鄉土風情的五大傳統住宅建築形式,被中外建築學界稱為中國民居建築的五大特色之一。據歷史學家考察,這種民宅建築與中原貴族大院屋型十分相似,這是有其歷史淵源的。原系漢人,因戰亂、災荒等原因輾轉南遷贛、粵、閩交界山區落籍繁衍。客家先民南遷定居後,不但傳播了中原的先進耕作技術,而且建築民宅保持了原有的傳統風格。

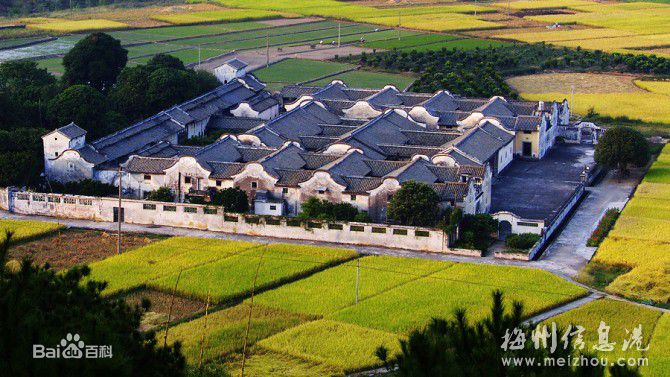

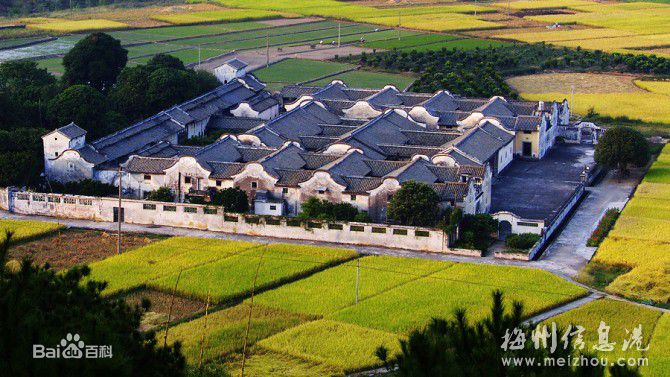

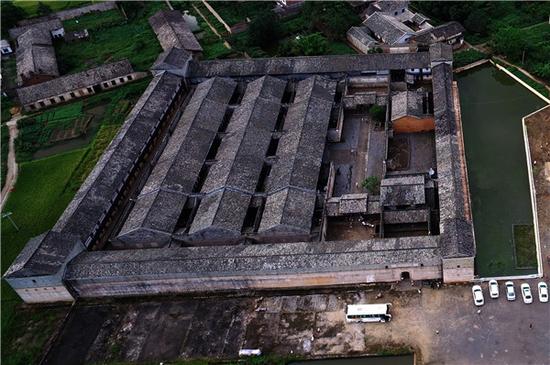

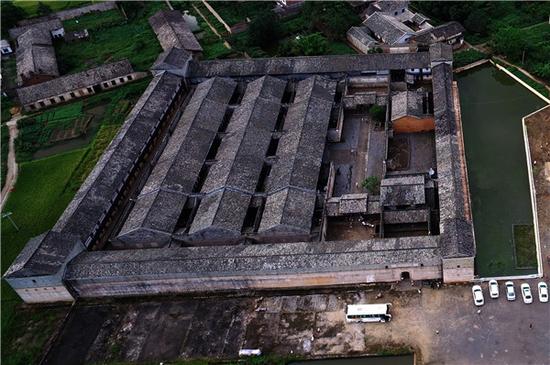

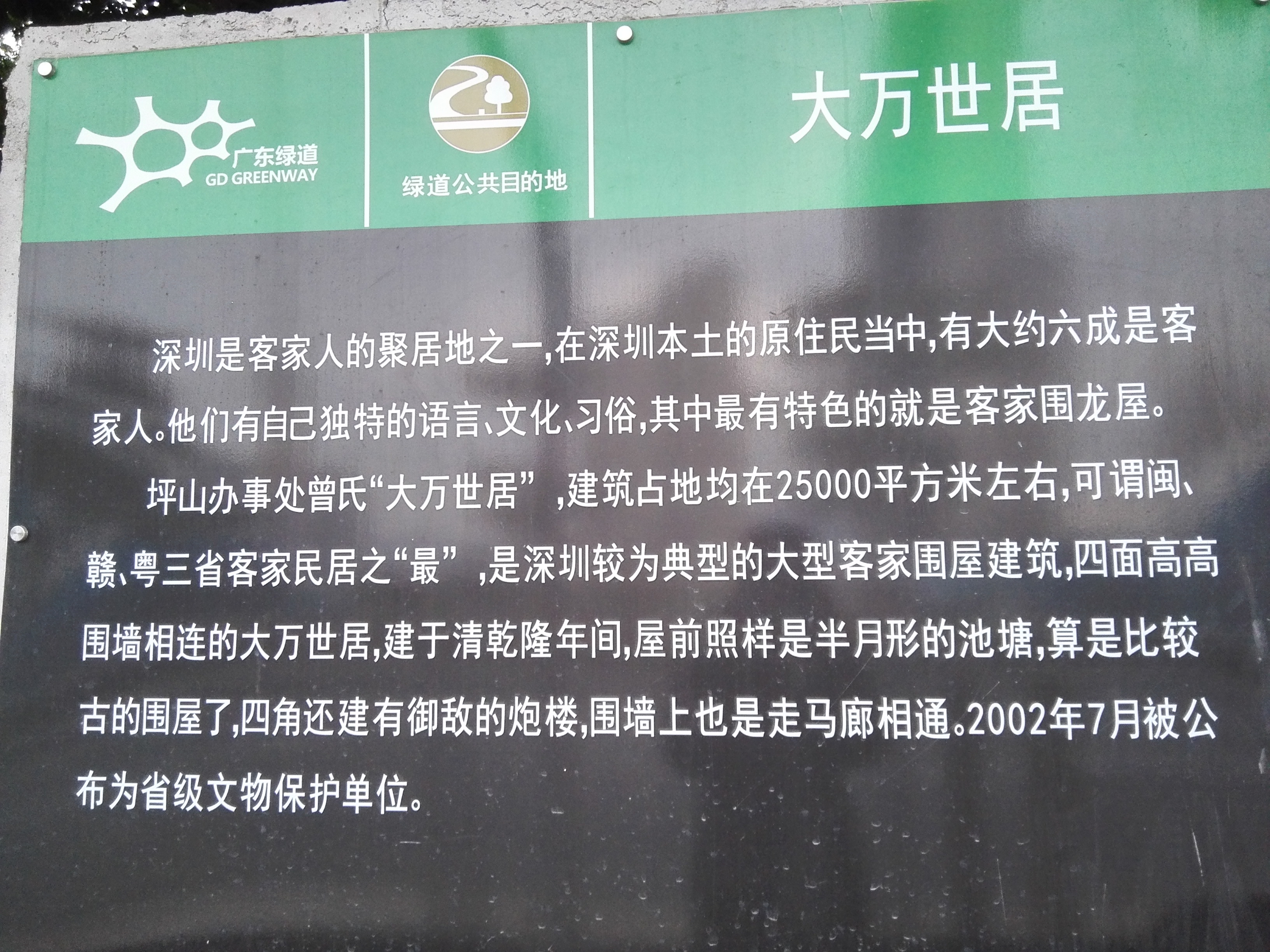

客家圍屋大致可分為:的方形、圓形,的口字、國字型,粵北的、(如翁源的湖心壩高圍牆)、粵北大圍樓(以始興隘子鎮的樓和翁源江尾鎮思茅嶺的張姓最具代表性),梅州的(如、、、、、張弼士故居等)、帶有碉樓的圍龍屋(如興寧)、、半月樓(新月樓)、(如大埔)、多角圍屋和方、圓土樓(如大埔),粵中、深圳的城堡式圍樓(如、)和,香港圍村(如新界曾氏大屋)等10餘種類型。

是中原南遷的第一站,是的發祥地和的主要聚居地之一,全市客家人口占95%以上,世稱“客家搖籃”。仍存有600餘幢神奇的客家圍屋,被稱為“東方的古羅馬”,保存最完好、最具代表性的有龍南、和安遠的,走進圍屋就走進古老的城堡。這裡有規模宏大的,是客家後人尋根祭祖的聖地;還有那塵封已久的客家古村落——。

被譽為“世界建築史上奇葩”,被列入世界文化遺產名錄。

分布

主詞條:

全球

2011年據有關客屬機構非正式保守統計中國國外客屬人口約1200萬人左右,港澳台客家約600萬人(其中,香港(約125萬)與澳門(約10萬)的客家雜居各處,並且占了當地居民相當的比例),合計客家華人華僑及港澳台同胞1800餘萬。分布在80多個國家和地區,客屬社團多達數百個。陝西、江蘇(約2萬)、安徽(約2萬)、湖北、貴州、新疆(0.5萬)等也有客家分布。

| 所屬洲 | 國家或地區 | 客家人口 | 省份 | 客家人口 | 所屬洲 | 國家或地區 | 客家人口 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

馬來西亞 | 150萬 | 美洲 | 美國 | 30萬 | ||||

印度尼西亞 | 800萬 | 加拿大 | 10萬 | |||||

泰國 | 100萬餘 | 秘魯 | 20萬 | |||||

新加坡 | 40萬 | 蓋亞那 | 0.7萬 | |||||

菲律賓 | 0.68萬 | 古巴 | 0.81萬 | |||||

越南 | 30萬 | 巴西 | 0.24萬 | |||||

緬甸 | 5.5萬 | 瓜地馬拉 | 0.01萬 | |||||

高棉 | 1萬 | 多米尼加 | 0.12萬 | |||||

印度 | 2.5萬 | 玻利維亞 | 0.01萬 | |||||

寮國 | 0.5萬 | 智利 | 0.12萬 | |||||

沙烏地阿拉伯 | 0.22萬 | 阿根廷 | 0.5萬 | |||||

日本 | 1.5萬 | 厄瓜多爾 | 0.2萬 | |||||

汶萊 | 0.9萬 | 蘇利南 | 0.41萬 | |||||

巴基斯坦 | 0.2萬 | 委內瑞拉 | 0.2萬 | |||||

尼泊爾 | 0.24萬 | 墨西哥 | 0.1萬 | |||||

斯里蘭卡 | 0.017萬 | 牙買加 | 8萬 | |||||

科威特 | 0.017萬 | 歐洲 | 英國 | 18萬 | ||||

朝鮮 | 0.1萬 | 法國 | 5萬 | |||||

韓國 | 2萬 | 德國 | 1.2萬 | |||||

土耳其 | 0.05萬 | 荷蘭 | 8萬 | |||||

孟加拉國 | 0.05萬 | 俄羅斯 | 0.1萬 | |||||

非洲 | 模里西斯 | 3.5萬 | 丹麥 | 0.12萬 | ||||

南非 | 2.5萬 | 挪威 | 0.03萬 | |||||

留尼旺 | 1.8萬 | 義大利 | 0.1萬 | |||||

馬達加斯加 | 0.02萬 | 瑞士 | 0.1萬 | |||||

莫三比克 | 0.03萬 | 比利時 | 0.2萬 | |||||

奈及利亞 | 0.02萬 | 葡萄牙 | 0.5萬 | |||||

塞拉昂 | 0.006萬 | 瑞典 | 0.24萬 | |||||

尚比亞 | 0.006萬 | 前南斯拉夫地區 | 0.24萬 | |||||

加納 | 0.02萬 | 捷克 | 0.01萬 | |||||

肯亞 | 0.01萬 | 奧地利 | 0.05萬 | |||||

民主剛果 | 0.02萬 | 冰島 | 0.01萬 | |||||

安哥拉 | 0.02萬 | 西班牙 | 0.2萬 | |||||

塞席爾 | 0.05萬 | 盧森堡 | 0.2萬 | |||||

大洋洲 | 澳大利亞 | 約8萬 |

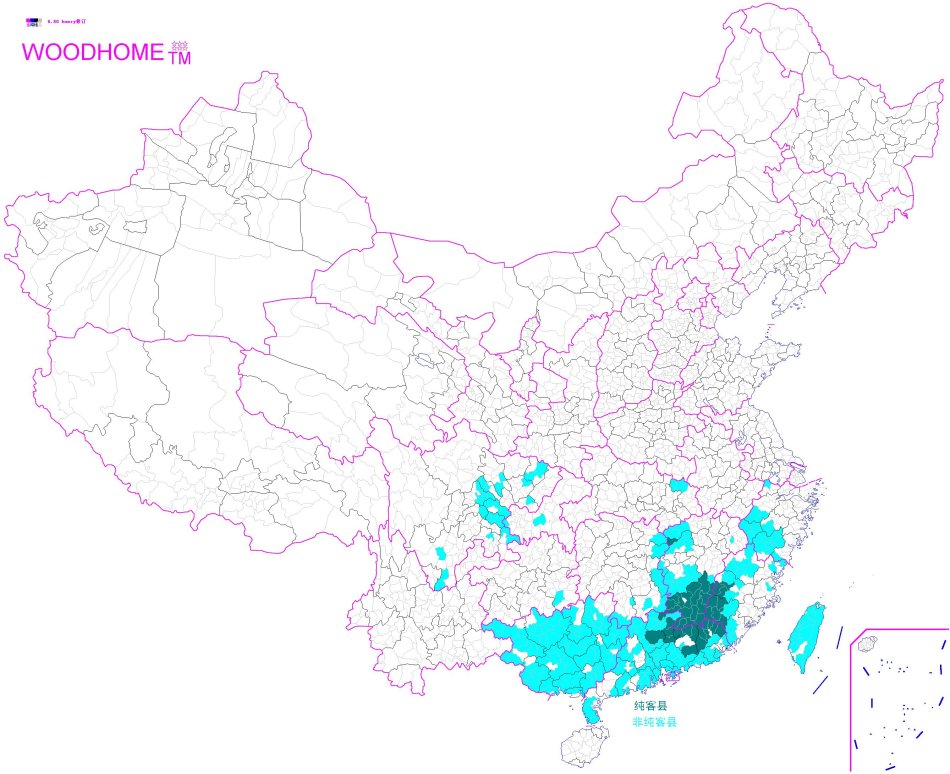

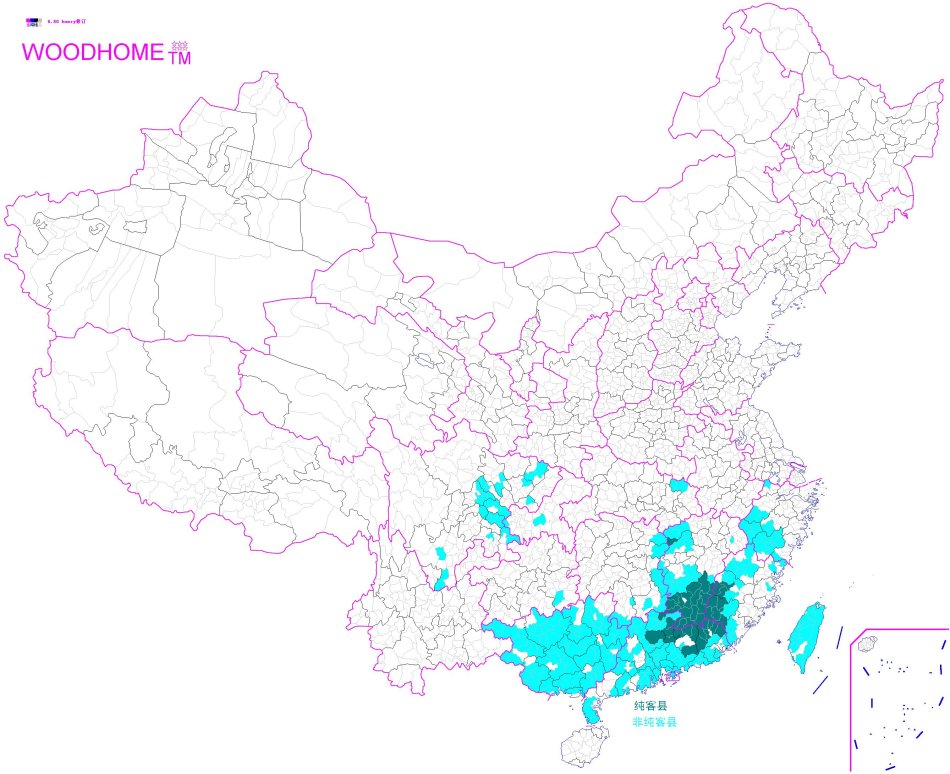

備註:海外客家人分布數據來源:1994年梅州市為在梅州舉行“第12次世界客屬懇親大會”,通過多渠道,包括國內外函調、採訪、採摘報刊材料等方面匯總統計,保守估計客家人在國內外分布人數共4562.429萬人,其中國內(包括港澳台)4107.8萬人,國外456.29萬人。 客家人在中國的分布圖

客家人在中國的分布圖

客家人在中國的分布圖

客家人在中國的分布圖旅居大洋洲的客家約12萬人,分布在11個國家和地區。其中約8萬人,主要居住在墨爾本、悉尼、新威爾斯、維多利亞以及南澳洲,培斯及大尼亞洲;另外在(又譯作塔希堤屬於法國海外省約有2.5萬客屬)、斐濟、、所羅門、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞、瑞魯、西薩摩亞也有客家人聚居。

廣東

關於,農村沒有客家聚居村落的只有汕尾市區、南澳縣、澄海區、順德區、吳川、江城區,其他均有不同比例的客家村落分布。其中,、、、深圳、以及、、、等以客家為主。本地客家人數達到2500萬左右

| 地級市 | 下轄區劃 |

|---|---|

、、、、、、、 | |

、、、 | |

、、、、、 | |

龍崗區、鹽田區、、、、 | |

、、、、、、、 | |

、、 | |

| 地級市 | 下轄區劃 |

|---|---|

龍門縣 | |

南山區、福田區、 | |

、、南雄市 | |

莞城、東城、南城、厚街、虎門、大嶺山、塘廈、黃江、謝崗等 | |

、、(1/3)、、清新區、 22% | |

7區:、1/3、從化區、7%、、、 | |

、(1/10) | |

、 | |

、20%弱 | |

20%、 | |

30%弱、、 | |

、、、 15%弱 | |

1/3強、(為代表)、 | |

、市轄區(8.96%)、(2.3%)、、雷州 | |

10% | 9%、 8%、、 40%、、廣寧 9.45%、、、 |

、、、、、 | |

、、 | |

、、、等 | |

、、高明區 |

江西

人數僅次於廣東,贛州全市總人口974.25萬人(2017年),客家人占贛州總人數的95%以上,位居全球地級市首位,囊括江西16個純客家縣(市、區),世稱“”。

| 地級市 | 下轄區劃 |

|---|---|

、南康區、、、、、、、、、、、、、會昌縣、、、信豐縣 | |

遂川縣 | |

銅鼓縣 |

| 地級市 | 下轄區劃 |

|---|---|

吉安 | 40%(含原寧岡縣)、40%、、20%、、、、、 |

宜春 | 、、(1/3)、 |

九江 | 、武寧石門鄉 |

撫州 | 驛前鄉 |

廣西

祖籍在粵、閩、贛客家地區,以方言為母語並認同於客家歷史、文化的,最遲在宋朝已有客家落戶廣西。境內除桂林市的全州縣、興安縣、資源縣和河池市的鳳山縣沒有客家居住外,其餘均有客家分布,人數約600萬(2013年)。

| 地級市 | 轄區 | 地級市 | 轄區 |

|---|---|---|---|

南寧 | 市區、 | 市區、、 | |

市區、 | |||

市區、、 | |||

、 | 遍布全市 | ||

市區、、、 |

福建

分布於龍巖、、漳州和南平等市。

- 純客家縣市有:、、、、、、、。

- 非純客家縣市有:建寧、將樂、泰寧、崇安、光澤、邵武、順昌、沙縣、永安、南靖、平和、詔安等10個。

是客家民系重要的形成地和聚集地,全市人口80%是客家人,中國歷史文化名城城()被稱為“”,被譽為“客家母親河”。有54個姓氏的居民遷往台灣,台灣500萬客家人中,祖籍龍巖的有70多萬人。在外華僑華人、港澳台同胞累計超過120萬人。、等名人政要的祖籍地就在龍巖。

漳州市的、、、等縣客家人口約幾十萬,使用受漳州話影響的。

有客家人20多萬,以分布最多,約5.7萬人。在客家人的歷次遷徙中,閩西北一直是重要的中轉地和居住地。武夷山遺產地及周邊縣市如南平、順昌、邵武等地仍有不少客家人聚族而居,境內有大量的遺存。位於武夷山風景名勝區的天上宮(原)就是典型的一例。

| 地級市 | 縣級 | 鄉鎮 | 客家人口 | 代表口音 | 代表人物 |

|---|---|---|---|---|---|

所有鄉鎮 | 54.5萬(2017年) | 長汀話 | |||

所有鄉鎮 | 49.2萬人(2013年) | 永定話 | |||

所有鄉鎮 | 37.4萬人(2010年) | 上杭話 | |||

所有鄉鎮 | 39.9萬(2017年) | 武平話 | |||

所有鄉鎮 | 33.3萬(2010年) | 城關話等 | |||

南洋鎮 | 3000人以上 | 梅縣話 | |||

象湖鎮 | 100人以下 | 漳平畲家客 | |||

雙洋鎮 | 100人以下 | 漳平畲家客 | |||

註:漳平方言屬閩語系統,但受到客家方言的一些影響,具有閩南方言向客家方言過度的特點。 | |||||

1.24萬人 | 萬安話 | ||||

江山鎮 | 近1400人 | 雙車話 | |||

5000人 | 大池話 | ||||

白沙鎮 | 2000人以上 | 營話、梅縣話 | |||

適中鎮 | 不詳 | ||||

紅坊鎮 | 不詳 | ||||

東肖街道 | 不詳 | ||||

龍門街道 | 不詳 | ||||

註:龍巖話具有閩南方言向客家方言過度的特點。 | |||||

註:龍巖地區客家語使用人數為179.2萬人(1985年底),而閩南語使用人數為59萬。 | |||||

所有鄉鎮 | 37.66萬(2014年) | 、 | |||

所有鄉鎮 | 15.2萬 | ||||

所有鄉鎮 | 12萬(2006年) | ||||

閩、客、贛方言過渡區 (將樂縣為主) | 將樂話 | ||||

閩中方言區 | 上、下戶口 | ||||

羅坊鄉吳坊、橋頭、左拔等 | |||||

安砂鎮坑口等 | |||||

大田縣 | 廣平鎮、桃源鎮等客家方言島 | 數千人 | |||

沙縣 | 閩中方言為主,客家方言島 | ||||

泰寧縣 | 閩贛方言為主,客家方言島 | ||||

梅列區 | 中村鄉客家方言島 | ||||

三元區 | 陳大鎮客家方言島 | ||||

西部 | |||||

西部 | |||||

北部 | |||||

城關鎮等客家方言島 | 5.7萬人(2009) | ||||

註:西北部為閩、客、贛方言過渡區;東南部為閩北方言區。 | |||||

延平區 | 茂盪鎮等4個客家方言島 | ||||

註:大部分為閩北方言區,市區及西芹鎮為北方方言區。 | |||||

邵武 | 閩贛方言區 | ||||

武夷山 | 閩北方言區 | ||||

光澤縣 | 閩贛方言區 | ||||

浦城縣 | 忠信鎮客家方言島 | ||||

寧德 | 福安 | 社口鎮客家方言島 | |||

福鼎 | 磻溪鎮、點頭鎮客家方言島 | ||||

台灣

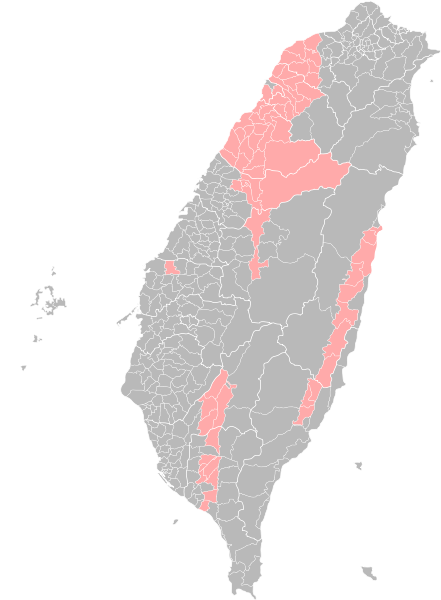

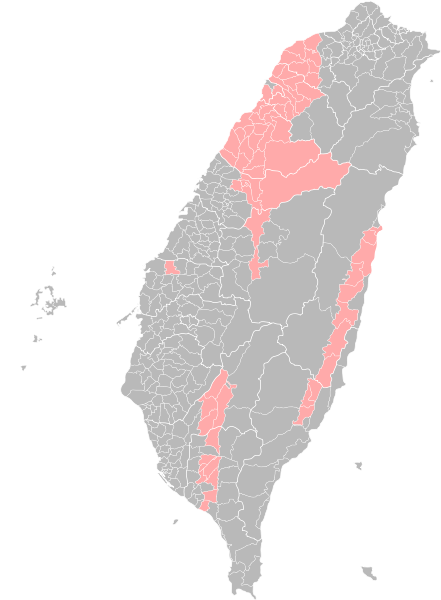

依“”定義:“具有客家血緣或客家淵源,且自我認同為客家人者。”2011年,人占台灣總人口的18.1%,約419.7萬人,其中71.6%、64.6%是客家人。其次39.2%、31.7%、30.1%、屏東縣23.7%、19.9%、16.4%、16.4%(42.9萬)、16.0%、14.1%(54.9萬)、11.6%、10.0%(3.1萬),其餘縣市比例不足10%(8.7%,2.4萬;8.5%,3.9萬;8.1%,5.8萬;5.7%,7.4萬;台南市5.4%,10.1萬;連江縣5.2%,0.1萬;澎湖縣2.5%,0.2萬;金門縣1.5%,0.1萬)。客家人口數最多的縣市依序為桃園縣(78.5萬人)、新北市(54.9萬人)及台中市(43.6萬人)。 紅色部分為台灣客家文化重點發展區

紅色部分為台灣客家文化重點發展區

紅色部分為台灣客家文化重點發展區

紅色部分為台灣客家文化重點發展區| 區劃 | 轄區 |

|---|---|

(77%)、(68%)、(59%)、(59%)、(57%)、(48%)、(26%) | |

(94%)、(92%)、(92%)、(89%)、(89%)、(84%)、(78%)、(76%)、(75%)、(66%)、(57%) | |

東區(37%)、(27%) | |

(91%)、(89%)、(88%)、(88%)、(87%)、(87%)、(82%)、(81%)、(79%)、(79%)、(78%)、(77%)、(76%)、(41%)、(38%)、(33%)、苑裡鎮(30%)、後龍鎮(29%) | |

(77%)、(46%)、(45%)、(34%)、(27%) | |

(58%)、(27%) | |

(39%) | |

(87%)、(51%)、(44%)、(28%) | |

(71%)、(68%)、(64%)、(54%)、(49%)、(43%)、(42%)、(41%) | |

(43%)、(41%)、(33%) | |

(66%)、(50%)、(42%)、(39%)、(34%)、(33%)、市(32%)、(30%) |

註:括弧內數據為當地口占總人口比例。

港澳

香港客家

是香港四大民系之一,香港客家地區包括、、、、、、和。但不少香港客家人也因到市區工作或上學,已經融入了的生活。香港客家地區已經收窄至村落。

澳門客家

據有關調研結果顯示,澳門有客家人已超過10萬人(2013年),約占澳門總人口的五分之一。

川渝

四川客家

湖南

主要分布在該省東部和南部,具體情況如何,則語焉不詳。各種論及客家的著作,也鮮有涉及者。海內外客家人的各種聚會,湖南客家人一般缺席。

| 地級市 | 轄區 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

岳陽 | 福壽山鎮、加義鎮、黃金洞鄉;臨湘市零星分布 | |||||||

長沙 | 市、、、官渡鎮、七寶山鎮、中和鎮、文家市鎮、高坪鎮、永和鎮等 | |||||||

、、、、、、、、、、、,占60% | ||||||||

醴陵、、(10%)等 | ||||||||

東南部部分、資興、東北部部分、南部、、桂陽縣;永興縣零星分布 | ||||||||

永州 | 30%、新田縣、江永縣 | |||||||

註:資料來源 衡陽市代管的耒陽和常寧情況不詳。 | ||||||||

浙江

非純客住縣有:、、、(蓮都)、(現為蓮都、和所分轄)、、、、、、、()、、、、、、、、、於潛()、、()、昌化()、等縣市。總人口100萬人以上。

海南

至2008年,後裔已達40多萬人,還能講的約有20多萬。

非純客家縣市有、、、臨高、、、、等8個。

人物

主詞條:

客家歷史源遠流長,培育了大批對的文明與進步作出重要貢獻的出類拔萃的風流人物。由於“客家”這個稱謂出現得稍晚,所以界定某些客家名人還是有一定難處,還有客家各領域的名人特多,在此只選錄對社會與客家有貢獻的客家名人。

江西

江南第一位宰相、贛南客家辦學第一人、陸游最敬重的老師、江西山水畫派的開派畫家、才高行獨的寧都“三魏”(、和)、一門四進士的西江“四戴”(、、戴心享、)、義寧陳氏“四傑”(、、、)、戊戌變法的重要理論家、血寫工雲春秋的英烈、《資本論》中文全譯本的第一個譯者

軍政界:、、蕭華、、、、、、、、、、、、、、、、

文藝界:

科教界:、、

福建

1955~1965年間,有65人被授予少將以上軍銜,占福建省籍將軍總數的78.3%,被譽為“紅軍之鄉”,“ 將軍之鄉”。

福建客家籍中國科學院院士有地層古生物學家;化學家、中國科學院原院長;高分子化學家;分析化學家;植物遺傳育種學家等。

政治軍事類:、、、、、、、、、、、、、、

文化藝術類:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

企業經濟類:、、

體育競技類:、、、

科學教育類:、、

嶺南

註:

1.姓名帶*者選自《先導影響中國近現代化的嶺南著名人物》一書。

2.名人不枚勝舉,孕育出545位將軍、30位兩院院士、340位大學校長。

3.文學人物詳見客家文學。

、、、人物:

政治軍事界:

廣州:宰相(增城)、*(花都)、*(花都)、

深圳:*、*(歐陽汝山)

河源:直隸總督、閩浙總督、*、

惠州:*、*、北伐名將*、*、*、

梅州:洋務吏治*、*、*、*、、、、、

韶關:、、、

清遠:北伐名將

潮州:

揭陽:、

汕尾:

中山:*

北海:*、、

貴港:貴港:、、(祖籍南海)、、、、、

來賓:(武宣)

欽州:劉永福、(祖籍南海)、、

桂林:

玉林:、、、、、、、、、

柳州:(原籍恩平)、、、

河池:

賀州:、

文昌:*

附:之客家人:、、、、、等。

思想知識界:

梅州:*

潮州:*

汕尾:中國民俗學之父*

科學技術界:

深圳:*

梅州:*、*、*、*、*、*、*、*

惠州:*

韶關:

揭陽:*、*、

茂名:(電白)

廣西:、、

文教藝術界:

廣州:

深圳:*、、、、

惠州:、、、

梅州:、*、*、“詩怪”“雕塑鼻祖”*、現代繪畫創始人*、、、、、、、、

河源:

韶關:

潮州:嶺南詞宗

東莞:雕塑家、

湛江:(廉江)

江門:、、、

香港:、、、、、

廣西:、、、、、

工商實業界:

深圳:

梅州:*、

河源:、

體育武術界:

梅州:一代球王、

東莞:“棋聖”

茂名:

賀州:

四川

四川籍傑出的客家人物有中華人民共和國元帥朱德,秋收起義總指揮,變法維新志士劉光第,“收功彈丸”的大將軍,抗日愛國將領,辛亥西昌首義志士,當代文豪郭沫若,英籍華人女作家,詩人謝緒岷,“厚黑教主”,現代天文學家,土壤農化科學開拓者,紅燈女傑廖九妹,朱德母親,中共第十三屆中央政治局委員,原國民黨高級將領、九十五軍軍長,現代思想家、哲學家、教育家、學派代表人物,等等。

台灣

客家人物主要有:

軍政界:

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

文化界:

湖南

人物:

瀏陽:、楊勇、、、

炎陵:、、、、、、

平江:(本姓吳)

海外

政治界:、、、、、、、、、、、、、、、,等等。

經濟界:、、、、東南亞“鋼鐵大王”、"珍珠之王"、、、、巴拿馬原外交部長邱留賓,等等。