大英帝國(英語:british empire),由其、、殖民地、及其他由英國管理統治的地區組成,被國際社會及歷史學界視為世界歷史上最大的,其統治面積達到約3400萬平方公里。

一般認為,1688年推翻了封建統治,並在1689年頒布的《》中以法律形式對進行明確制約,確立了執政的,的確立為英國提供了前所未有的生產力,使其經濟、軍力、科技、文化迅猛發展,標誌著英國的崛起。1763年結束後從法國手裡奪取整個,標誌著英國成為無可爭議的,1815年擊敗領導的後,英國一躍成為世界第一強國,主導國際事務達一個世紀之久,這一時期,被人們稱為“不列顛治世”。

作為世界上最強大的帝國,大英帝國與新興的德意志帝國的矛盾無法調和,1914年英國參與了。在一戰結束後的1922年,根據奪取德國殖民地而達到領土面積最大時期,覆蓋了地球上四分之一的土地和四分之一的人口,成為了世界歷史上跨度最廣的國家。由於帝國的領土、屬土遍及包括在內的、,有“英國的太陽永遠不會落下”的說法,所以被形容為繼西班牙帝國之後的第二個“”。

到20世紀中期,尤其是結束之後,隨著全球民族主義運動的興起與英國日漸式微的國力,大英帝國逐漸瓦解。

基本介紹

- 中文名稱:(1707-1801)(1801-1922)(1922以後)

- 英文名稱:the kingdom of great britain;the united kingdom of great britain and ireland;the united kingdom of great britain and northern ireland

- 簡稱:英國、聯合王國、大英帝國、不列顛帝國

- 所屬洲:歐洲

- 首都:

- 主要城市:、、、、、、等

- 國慶日:6月11日

- 國歌:《/女王》

- 國家代碼:gbr

- 官方語言:

- 貨幣:

- 時區:除utc-1和utc-9以外全部時區

- 政治體制:議會制君主立憲制

- 國家領袖:首任國王:、首任首相:

- 人口數量:4.13億

- 人口密度:248人平方公里

- 主要民族:、、、、、阿拉伯人等

- 主要宗教:、天主教、、伊斯蘭教、佛教等

- 國土面積:3550萬平方公里(1921年)

- 水域率:1.34%

- gdp總計:2.849萬億美元(2015年,國際匯率)

- 人均gdp:43734美元(2015年,國際匯率)

- 國際電話區號:0044

- 國際域名縮寫:uk

- 道路通行:靠左駕駛

- 國家格言:“我權天授”

- 時間:1763-1783年期間中斷1815-1997年

- 成就:有史以來最大的殖民帝國

- 國花:玫瑰

- 國樹:

- 國家組成:和

- 氣候類型:

- 跨越時區:22.06個

稱號來源,歷史沿革,殖民背景,殖民美澳,自由貿易,新帝主義,入侵亞洲,非洲掠奪,全盛時期,危機產生,帝國解體,統治方式,版圖疆域,疆域面積,殖民版圖,領土喪失,海外領地,歷史意義,

稱號來源

“大英帝國”一詞的最早使用者相信是女王的兼數學家(johndee)。不過事實上英國一直沒有放棄王國(kingdom)的稱號,因此大英帝國只能算是對鼎盛時期英國的一個“非正式帝國”稱呼,只能形容英國本土加上其海外殖民地整體,不能單獨指英王國本身。

歷史沿革

殖民背景

對不列顛島嶼與法國的擴張

自1066年,法國征服了之後,加上歐洲的政教關係,在幾百年的時間裡一直被捲入的事務。由於和的君主都來自法國,因此國王們把相當多的精力放在其法國領土上。到14世紀末,從對歐洲的羊毛貿易發展出來的對外貿易已經成為英格蘭最重要的國家政策。 威廉一世

威廉一世

威廉一世

威廉一世這段時間是英格蘭對外征服的開始,包括1169年對的征服,以及1282年對的擴張。1296年英格蘭對的短暫控制在1314年中斷,兩個地區的真正統一要等到1603年通過英國王位繼承法來和平實現。雖然1204年英格蘭君主喪失的領土,但通過聯婚與繼承英格蘭的統治者還是擁有法國大片的土地,直到1453年打輸英法百年戰爭最後才喪失法國土地。從此之後一直到1558年君主只擁有法國北部的戰略要港,但是自那之後就連加來港也喪失了。

海外帝國的成長

海外的大英帝國,這裡指的是的海上探險以及在島以及歐洲大陸以外地區的或。其根源可追溯到1485至1509年在位的所採取的積極的海洋政策。

在所建立起來的羊毛貿易的基礎上,亨利七世創建近代英國海洋商貿體系,並發展英國的造船工業與導航技術。這套體系也為日後的貿易機構的建立創造條件,而像和之類的貿易企業為大英帝國海外的擴張做出重要的貢獻。亨利七世也下令在建造英國的第一個乾船塢,加強建設當時還規模很小的。

1587年爵士(sir walter raleigh)在島(roanoke island,今境內)宣布為英格蘭殖民地。但這塊殖民地十分短命,由於食物缺乏、惡劣的天氣、海難以及當地原住民的反抗,英格蘭很快就不得不放棄這片殖民地。

斯圖亞特王朝時期

1588年,正值的期間對的大獲全勝,正式確立作為海上霸權的地位,雖然之後1590年代幾次與西班牙戰事的失敗暫時挫敗英格蘭野心勃勃的海外殖民計畫。1604年的終於與西班牙籤訂《》,正式結束兩國的敵對狀態。 擊敗西班牙無敵艦隊

擊敗西班牙無敵艦隊

擊敗西班牙無敵艦隊

擊敗西班牙無敵艦隊但擊敗西班牙的並不代表取代了的霸權,此時,英國在和世界的地位依然不如第一殖民大國、歐陸最強國法國、以及的控制者三國。

1607年英格蘭在的建立第一塊永久的海外殖民地。在之後的三個世紀中英格蘭不斷地在海外擴張勢力範圍並鞏固國內的政治發展。1707年英格蘭與的議會在合併,組成大不列顛議會。

殖民美澳

大英帝國的雛形成於17世紀中期,此時英格蘭已經在建立多片殖民地,這些殖民地包括今後的的十三州、大西洋和太平洋省份以及上的一些小島嶼,例如、及等。

盛產甘蔗的高度依賴奴隸的工作,它是英格蘭早期最重要、最有利可圖的殖民地。南部的殖民地則為英格蘭提供菸草、棉花和大米,北部則出產毛皮;它們從經濟角度上講沒有像加勒比島嶼一樣對英格蘭有益,但是大片的可耕種土地吸引眾多英格蘭移民者。

英格蘭的美洲帝國正通過戰爭與殖民逐步擴大,例如通過的勝利英格蘭獲得新阿姆斯特丹(即今天的)。不斷發展的美洲殖民地不斷向西探索,尋求更多的可耕種土地。中英格蘭擊潰法國,並在1760年占領的全部地區,使得英國獲得更大地區的控制權。

隨後,(1788年成為英國殖民地,最早是英國犯人的流放地)和(1840年成為英國殖民地)成為英國移民們的另一目的地,而同時和的土著人口也因戰爭與疾病使人口在一個多世紀的時間內銳減60%至70%。這些殖民地之後都實現自治,並是羊毛和黃金的出口地。

自由貿易

原本的英國殖民體系在18世紀開始變化。在人長期控制國內政治權力的時期(1714年至1762年),帝國對英國而言變得不那么重要,直到一連串試圖扭轉這種對殖民地忽視的措施(主要包括從殖民地徵收更多的稅收)引發美國獨立戰爭(1775年至1783年),使得英國喪失其人口最多的殖民地英屬。

這段時期有時候被稱為“第一英帝國”,即17至18世紀英國在美洲的擴張。18世紀開始英國在亞洲和的擴張則被稱為“第二英帝國”。英國對美國控制權的喪失表明,對殖民地的政治統治並不一定對英國的經濟獲利有舉足輕重的影響:英國在放棄對美洲殖民地的防務與行政管理之後,很快恢復對美國貿易的支配作用。 英軍向美軍投降

英軍向美軍投降

英軍向美軍投降

英軍向美軍投降重商主義是經濟學的理論,指的是國與國之間對財富的爭奪,它是英國第一次海外殖民擴張的特色。但是在“第二英帝國”時期,重商主義很快就讓位於等人的自由放任的。

英國從北美殖民地獨立這一事件中學到的經驗是,即使是在不擁有殖民統治權的情況下貿易依然能夠帶來經濟繁榮。這就是為什麼在1840至1850年代英國願意授予像諸如英屬和英屬等殖民地地位的原因,因為這些國家的白人們被視為是居住在殖民地的“祖國”人民而已。而英屬則有著完全不同的命運,它於1801年被併入全稱為“”的英國。

在這一時期,英國也宣布廢除(1807年),並很快將這一禁令強加到別國身上。到19世紀中英國已經基本在全球範圍內消滅奴隸貿易。奴隸制本身於1834年在英國的殖民地被廢止,情況直到1920年左右才有形成穩定狀態。

舊有的殖民與奴隸制度的終結是與自由貿易一同實施的,自由貿易原則在1840年左右達到登峰造極的地步,其標誌是英國撤銷《玉米法》和《》。自由貿易完全地開放英國市場,也促使其他國家在19世紀中葉開放他們的市場。

一些人會認為,的興起僅反應英國的經濟地位,而與任何的哲學觀點無關。確實,英國對迫使他國執行某一政策一直比對自己施行同樣政策更為熱衷。雖然英國喪失13個美洲殖民地,1815年上的最終戰敗確立英國的世界霸權地位。在使英國成為無可爭辯的經濟強權之時,則主宰著海洋。始終與歐洲大陸事務保持距離的英國也得以施行旨在擴大其經濟和政治影響力的擴張計畫,這種海外擴張即通過自由貿易和戰略優勢建立一個“非正式帝國”。例如中國和(也就是以前的))正是被包括在“非正式帝國”中,在英國的武力威脅下,這些國家的政府被迫開放市場,並不得不無條件給予英國特權。帝國與“非正式帝國”的擴張為英國獲取來自世界各地的原料提供便利,並以此製造更多商品運至世界各地。

從1815年的到1870年的,英國是全球唯一的工業化強權,是全球30%工業產品的生產地(1870年)。作為“”的英國能夠如此有效、大量地生產工業品,以至其在國內生產的產品在運輸到外國後其價格依然比外國當地所生產的產品更具競爭力。只要其海外市場的政局穩定,即使沒有實施正式的殖民統治,英國依然能夠從自由貿易中獲益。

新帝主義

1870年代到1914年爆發這段時期內,歐洲殖民擴張的政策與被稱作“”。這段時期內最明顯的趨勢就是各歐洲強權“為帝國而帝國”,在海外競相爭奪並鞏固其殖民地。 大英帝國全盛時期的君主:維多利亞女王

大英帝國全盛時期的君主:維多利亞女王

大英帝國全盛時期的君主:維多利亞女王

大英帝國全盛時期的君主:維多利亞女王在這一時期,強權在海外的殖民地總面積達到2300萬平方公里。直到1880年代還很少有歐洲人踏足,但在這一時期內非洲成為帝國主義者們主要的目標。但是擴張在其他地區也十分頻繁,特別是在東南亞和沿海地區:在這些地區和日本也加入到爭奪殖民地的行列之中。

1875年被認為是英國進入新帝國主義時代的分水嶺,這一年領導的英國政府從負債累累的統治者(ismail)手中買入的股份。英國從此鞏固這條對英國和貿易有著舉足輕重影響的運河的控制權。1882年,英法兩國對埃及領土的爭奪最終以英國人的勝利告終。

對1828年起逐漸向南擴張以至威脅英國在印度殖民統治的擔心也影響了英國的政策:1878年英國控制,將其作為保護的據點;在此之前英國還參與1854年至1856年的,併入侵。所有這一切舉動都是為了阻止俄羅斯進一步向南擴張。英國發動三場,1842年的第一次英阿戰爭是英國所遭受的最慘痛的軍事失敗,整個被由俄羅斯所支持的阿富汗(pashtun)人擊潰。1880年第二次英阿戰爭,英軍在被擊潰、在被包圍,最後撤退到印度。1919年第三次英阿戰爭引起阿富汗部族的起義。

與此同時,在英國的許多有影響力的和商人都將正式的視為極其重要,特別是對在世界市場上份額正在下降的英國商品而言。1890年代英國全心全意地採取新的政策,很快成為熱帶殖民地的重要搶奪者。

在1899-1902年發生的南非戰爭是英國新帝國主義時期的典型例子,雖然英軍很快占領,但為了鎮壓的抵抗,40萬名帝國士兵被捲入戰爭,同時耗費2.5億英鎊。國內輿論開始傾向於懷疑海外擴張的必要性,從此英國開始戰略收縮。有人認為政府受到以為首的在德蘭士瓦有黃金礦產的大礦主的影響,所以才會進行這一場戰爭。這也為之後盛行的“帝國主義”就是“”的觀點提供證明。

英國採取政策的誘因可能是為了為英國產品和投資尋求更大的海外市場,或者也可以被看作是一種戰略性的先發制人舉措,為的是防止現有的貿易通道被別的強權破壞,或防止別國在日趨封閉的形勢發展下獲取更多的出口市場。無論如何,一切都是為了在其他興起的國際環境下保持自己的地位。1900年初試圖對英國的貿易壁壘法案進行修改卻遭到很大的反對並最終被迫放棄,顯示即使在英國的利益受到損害的情況下,英國人還是多么地支持自由貿易的原則。也有些歷史學家認為,英國採取新帝國主義政策其實是其影響力下降的表現,而非其影響力上升的結果。

在的的演變過程足以警示我們,不應將時代之前西方強權間經濟上的競爭視為英國加強殖民地管制的唯一原因。印度正式成為英國的組成部分是在1858年,目的是鞏固英國對印度的統治,也是對1857年的直接反應,而起義的緣由之一也是印度國內的傳統勢力反對英國在的許多現代政策所導致。

入侵亞洲

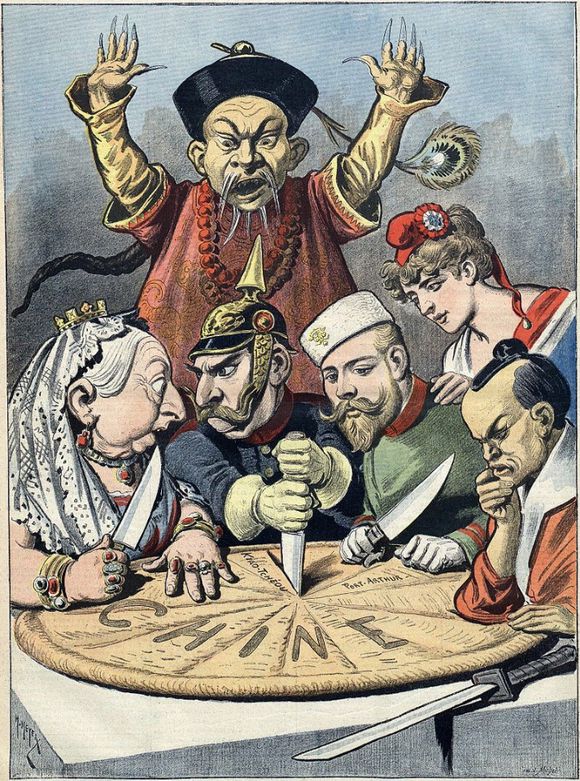

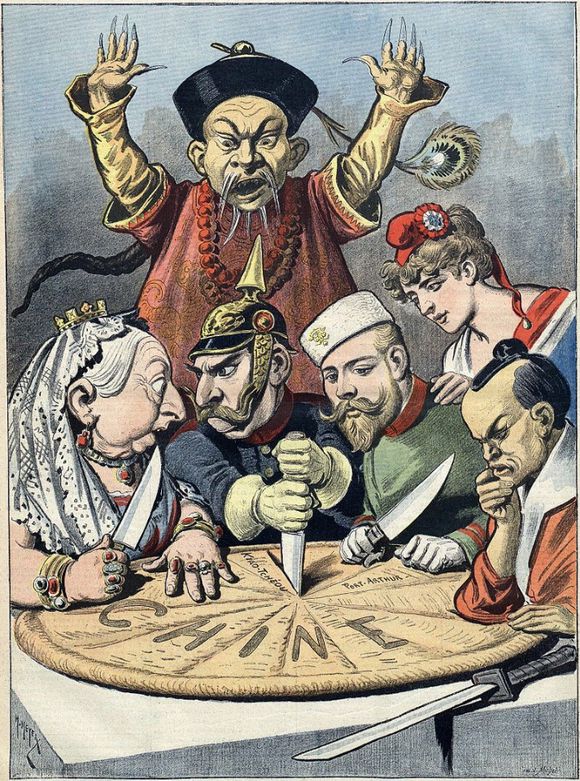

1757年的勝利讓獲得邦的統治權,雖然1770年因對該邦過度徵稅而惡化的饑荒引起英國國內的爭議。19世紀中期,東印度公司已經幾乎控制印度全境。1857年印度起義之後該公司管轄的領土被移交給英國政府直接管理。於1876年被宣布為印度女皇。 列強瓜分中國

列強瓜分中國

列強瓜分中國

列強瓜分中國(今天的)、和也被納入英國在亞洲的勢力範圍。1842年,後,英國從中國人手裡奪得香港。

對中國的興趣源自18世紀末,當時英國成為中國茶葉的進口國。茶葉進口導致英國方面巨大的貿易逆差,因此英國希望通過從印度向中國出口鴉片來平衡開支,雖然這么做違背中國的禁令。由此引起的第一次鴉片戰爭以英國的勝利告終。之後的中英國與法國聯手再度勝利,英國進一步獲取在華特權。

鴉片戰爭之後,英國與中國保持一種複雜的關係。雖然英國獲得香港但是英中貿易主要還是通過幾個開放的中國港口進行。中國人口過多,領土也不小,英國很難占領中國,因此英國希望看到的是一個獨立的中國,因為中國的崩潰意味著其他西方就可能與英國一起瓜分中國,而使得英國所擁有的特權地位受到挑戰。

同時,英國也不希望看到一個過於強大的中國,因為這就意味著中國將取消或要求重新協商一些原本簽訂的條約。這種態度解釋了看似矛盾的英國對華政策:一方面協助清廷鎮壓,另一方面卻和法國聯手發動第二次鴉片戰爭。

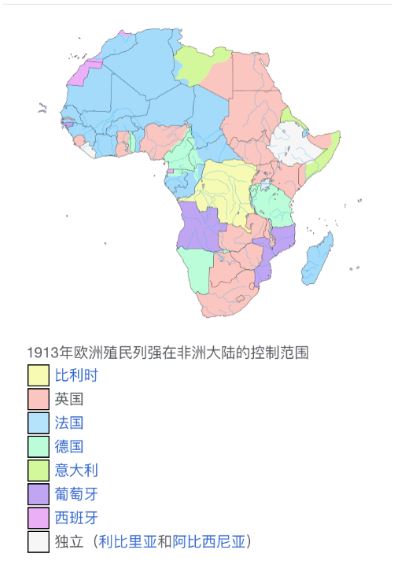

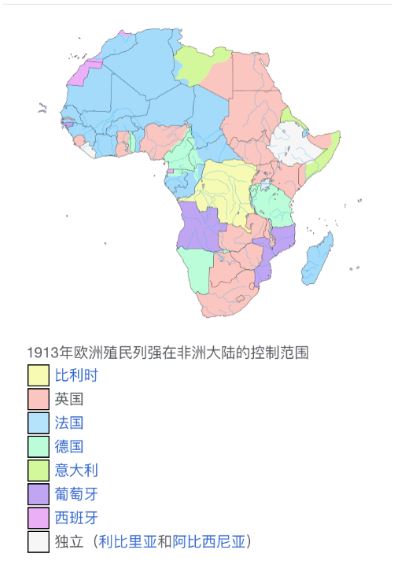

非洲掠奪

1875年,國家在兩塊最主要的殖民地只有和;但到了1914年除了和外其他所有的非洲國家都成為歐洲國家的殖民地。從原先只在經濟控制殖民地的“非正式帝國”轉變到直接管制。 列強瓜分非洲

列強瓜分非洲

列強瓜分非洲

列強瓜分非洲當法國、和在下游地區進行殖民活動時,他們其實已經威脅到英國向熱帶非洲的深入。1884至1885年的柏林會議就曾試圖調解強權之間的矛盾,該會議提出以“實際占領”為確定各國殖民地歸屬的評判標準,而該標準的採納意味著歐洲國家更加襲擊當地的部落和人民以獲得更大面積的“實際占領”地。

英國1882年對的(最直接的起因是為了保護)同時也起到確立英國對地區的控制。這又進一步導致1896至1898年英國對的征服,以及1898年9月涉及英法兩國的。

1899年,英國全面占領,這項軍事行動最早始於1795年對的併吞。在侵犯原本是南非荷蘭人所統治的金礦產區以及鄰近的後,負責南非事務的不列顛南非公司進一步向北深入,並以開普富商賽西爾·羅得斯爵士的名字將其所占領的地區稱作(rhodesia)。

英國在南非和的勝利促使羅得斯爵士和英國駐南非大使阿爾佛萊德·米爾納(alfred milner)提出在非洲建立一個“從開普到開羅”的英國。他們希望通過建造連線蘇伊士運河和南非礦區的鐵路來實現。但是由於對的殖民將英國在非洲的殖民地切成兩半,因此在結束之前非洲殖民地之間只有電報線路暢通,而鐵路則無法建造。

雖然是自由貿易最積極的鼓吹者,英國人在1914年不僅成為最大的海外帝國,更是掠奪非洲的最大受益人。1885年至1914年之間英國將大約30%的非洲人口置於其統治之下,而同一時期法國只統治15%的非洲人、9%、7%以及1%。英國的一個殖民地就擁有1500萬人,是整個和所有人口的總和。

全盛時期

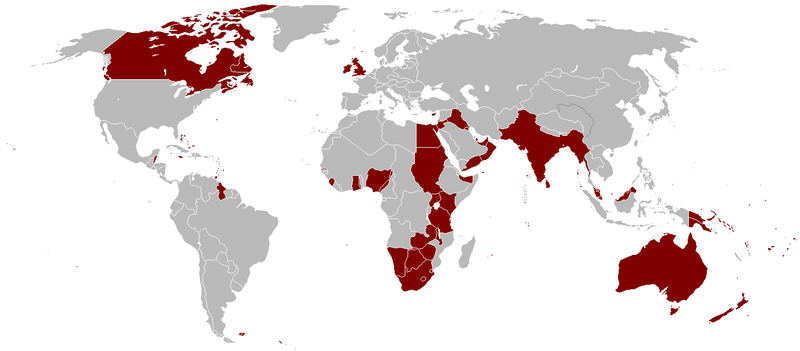

1837年,年僅十八歲的肯特郡主登基為,直到她在1901年逝世,被稱為。在維多利亞女王在位的六十多年中,經過多位首相的努力,英國控制了全球海權,主宰了世界貿易,其廣闊的殖民地遍布各大洲,“”儼然“可以與世界抗衡”。在,英國湧現出以來最偉大的科學家麥克斯韋,以來最傑出的文學家,自由主義政策的先鋒和大名鼎鼎的外交家,可謂人才濟濟。 曾被大英帝國統治過的地區

曾被大英帝國統治過的地區

曾被大英帝國統治過的地區

曾被大英帝國統治過的地區英國首相在1865年留下的遺言:“和俄羅斯的平原是我們的穀倉;和是我們的礦區;和半島為我們種樹;為我們牧羊;還有為我們養牛;送來白銀,進貢黃金;人和中國人為我們種茶,地中海是我們的果園;至於我們的棉花種植園正在從向地球一切溫暖的地方擴展。

危機產生

作為第一個的國家,英國曾經能夠將整個世界作為其原材料的來源國和工業品的出口市場。但是隨著其他國家的工業化,在19世紀這種情況開始逐漸改變,越來越多國家尋求保護其原材料的供應和出口市場。到1870年代,英國的工業產品面臨來自其他國家的強有力競爭。

工業化在和迅速進行,使它們迅速趕超和法國這兩個強大的歐洲西方國家。比如,到1870年德國的紡織和金屬工業在組織結構和技術效率上已經超越英國,並且在德國國內市場上已經擊敗英國同類產品。到19世紀末,德國甚至開始成為當時的世界工廠生產這些產品。

雖然無形出口品(如銀行服務、保險和船運)讓英國不至於出現貿易逆差,其貿易額占世界總貿易額的比例從1880年的四分之一下降到1913年的六分之一。英國不僅只在工業化國家市場的競爭中落敗,其產品在欠已開發國家的市場上也沒有占優勢。英國甚至正在喪失它曾經所擁有的,對、中國、(也就是中南美洲)和內陸跟海岸等地區貿易上的主導地位。

英國的商業困境因1873至1896年的經濟蕭條而雪上加霜。因商業衰退所導致的通貨緊縮更進一步給各國政府增加壓力,迫使它們鼓勵扶植國內工業,從而最終導致強權逐漸拋棄自由貿易的原則(德國於1879年、法國於1881年先後放棄自由貿易、英國也在這段時間放棄自由貿易、美國早在1860年代也就是時期就放棄自由貿易)。

這么一來的結果是國內和出口市場的雙重萎縮。歐洲和之後的跟美國的政府與企業領袖們因此開始將海外的殖民地作為他們新的市場:這些海外殖民地將成為的出口市場,而他們則被安置在貿易壁壘的保護之下,使得其他國家商品無從與宗主國產品競爭。同時它們還依然是廉價的原材料供應地。英國雖然直到1932年以前都秉持自由貿易原則,卻一邊和其它工業化國家爭奪海外殖民地,以防原本在其勢力範圍的地區落入他國之手。之後英國依舊對來自其殖民地和的商品實行貿易優惠制度,至英國於1973年加入後方才停止這些對外貿易優惠政策,轉而對原殖民地商品實行貿易壁壘。

帝國解體

白人殖民地的自治

隨著(1867年)、(1901年)、(1907年)、(1907)和(1910年)相繼取得自治領地位,大英帝國已經開始從帝國到的轉變。這些新國家的領袖們與政治家們一起出席1887年起定期舉行的殖民地會議(1907年後被稱作帝國會議)。

之間的外交關係主要由英國的外交部負責,而加拿大雖然在1909年設立外交部,其與帝國內其他國家的關係依然通過帝國派在加拿大的、自治領駐的高級專員(加拿大於1880年首次任命自己的高級專員,澳大利亞則在1910年效仿)和英國在海外的外交使節們維繫著。中英國是代表帝國內所有的自治領政府宣布參戰的。

各自治領在外交政策確實上享有很大的自由度,只要其政策不明顯違反英國本身的利益:加拿大的自由黨政府在1911年與美國簽署一項雙邊自由貿易的互惠協定,最後卻因英國的反對而沒有獲得批准。

國防方面,原本將自治領的防務納入一個單一的帝國軍事框架在1900年以後被證明已經很難維繫,因為英國此時開始在的防務問題上開始承擔更大的責任,同時還必須面對崛起的威脅。1909年大英帝國決定各自治領應擁有其自己的海軍,這是對1887年英國承諾澳大利亞以向英國海軍輸出人力以換取英國在艦隊駐紮這一協定的違背。

雖然英國政府允許上述地區自治,但英國政府依舊可以干涉自治領內政,直到1931年通過以後,英國政府才無法繼續干涉自治領內部事務,但仍具影響力。

一戰的影響

結束之後大英帝國完成最後一次的大規模海外擴張。英國經的批准對原本屬於的和伊拉克進行委任統治,而前-、部分地區、西南非洲(即今天的)和也被劃入英帝國的版圖(其實西南非洲被歸由管理,而紐幾內亞則由統治)。不過一戰之後英國在萊因蘭和之後在的占領區就不被認為是帝國的一部分。

雖然英國贏得戰爭,並從戰爭中獲得新的殖民地,戰爭的巨大開銷使得英國無法繼續承擔維繫一個帝國所需要的龐大財政支出。英國有數百萬人死亡,無數資產被毀,其結果是債台高築、資本市場的混亂以及在海外殖民地英國籍官員人數的缺乏。與此同時,情緒在新老殖民地都在高漲,而帝國的參戰以及非士兵在戰爭中所感受到的強烈的都更加助長這種民族主義情緒。

1920年代是發生巨大變革的時代。雖然自治領在一戰爆發時還無權選擇是否參戰,1919年結束一戰的《》,卻是由英國和其自治領分別簽署的。1922年自治領不再願意支持英國對的軍事行動,迫使英國尋求一個和平的妥協方案。

自治領的完全獨立經由1926年的《》和1931年的《》得到最終確立:所有自治領取得與英國的同等地位,英國的立法機構不再有權干涉自治領內部事務,自治領也將享有自主外交政策的自由。1907年在殖民部內設立的一個主管自治領事務的部門也在1925年從殖民部分離出來成立獨立的自治領部,並在1930年擁有首位部門大臣。 一個位於都柏林的英愛戰爭紀念碑

一個位於都柏林的英愛戰爭紀念碑

一個位於都柏林的英愛戰爭紀念碑

一個位於都柏林的英愛戰爭紀念碑在1923年成為第一個獨自簽署外交條約的自治領,1927年加拿大向美國派遣第一位永久性的外交官;1940年也派出首位駐外大使。

在一場反抗英國統治的血腥戰爭後於1921年取得自治領地位;1937年與斷絕正式的憲法關係,並在1949年正式成為完全獨立於之外的。原本就獨立、直到1922年才被英國掌控的也在1936年斷絕與英國在憲法上的特殊關係。在1922年成為英國的伊拉克也在10年之後的1932年完全獨立。

二戰後的去殖民化

初,情緒高漲,加上美蘇兩國的影響,導致大英帝國體系越來越難以維持。同時,越來越關心本土和周邊國家的事務,特別是在以後這種趨勢更加明顯。英國最終被迫接受這一新的形勢,將帝國體制轉變為鬆散的,而也由當時的全球性大國變為今日的地區性大國。

1947年的經濟危機迫使的政府放棄繼續維護英國作為世界一流強國,接受的崛起。英國也必須處理與其他國家的關係,但英國和之間扭曲的關係至今沒有完全解決。

1939年9月英國對的宣戰只代表它自己和(當時澳大利亞還未正式接受《》),而除了(該國在1年前要求英國軍隊離開其國土,並選擇在戰爭中保持中立)以外其他的則都分別對德宣戰。

二戰最終摧毀英國原已開始減弱的經濟與財政領導能力,並突顯自治領與美國在軍事上對英國進行協助的必要性。1942年澳大利亞總理(john curtin)史無前例地下令將駐紮在的澳大利亞士兵調回參加保衛澳大利亞的戰鬥。

戰爭結束後澳大利亞和於1951年加入美國主導的,使得取代英國成為在新的軍事主導力量。而英國本身也從1961年起就試圖加入,並在1973年如願以償,削弱英國與其之間原本存在的特殊經濟關係,自治領的產品在進入英國市場時從此不再享受特殊優惠待遇,英國在各自治領的經濟影響力被削弱。

在、、亞洲和,戰後的非殖民化運動以前所未有的速度實現,而英國幾乎從未試圖抵制這股浪潮。

1947年8月15日,獨立,這是長達40年反抗鬥爭的勝利。但是印度的獨立是以分割印度和為代價的,為的是避免和之間互相的內斗,印度獨立後世界範圍內掀起去殖民化浪潮,大英帝國開始瓦解。而英國為了讓印度加入,從而允許新成員國不必效忠。印度獨立後的1948年,當時的英國國王放棄印度皇帝頭銜。

1948年也獲得獨立,並選擇不加入大英國協;之後又有(1948年)和(1957年)的獨立。1948年英國結束在的委任統治,建國,此後的幾十年間這裡一直持續著和阿拉伯人之間的血腥暴力爭端。在,說的一直通過游擊戰的形式希望將保留在的版圖內,與居於島內、占人口三分之一的發生衝突,1960年賽普勒斯還是最終獲得獨立,但英國在賽普勒斯島保留兩塊主權基地。1964年英國位於的殖民地獨立,至此英國在的殖民地僅剩位於南端的。

1956年的中,英法兩國在美國的反對和的威懾下被迫從撤軍。危機直接導致英國政府垮台,其後上台的英國首相則加快了去殖民化的腳步,英國勢力自此徹底退出蘇伊士運河區。該事件代表著美國正式取代英國成為新的世界霸主。

大英帝國在非洲統治的結束往往過分迅速,以至新獨立的國家無法獨立面對獨立後的挑戰:1957年在10年的後終於獨立,之後(1960年)、和(1961年)、(1961年)、和(1963年)、(1965年)、和(1966年)以及(1968年)也相繼獨立。

由於英國國力衰退,在1966年聯合國區域集團重新劃分後由英國主導的大英國協國家組被取消,、、和四國被劃入及其他組,而其餘國家則被劃分到相應的地區組,這標誌著英國喪失地位。

英國從南部和東部的撤軍對當地的白人居民有著很大影響:肯亞獨立後發生的表明,白人土地主對權力的占有已經引起非洲土著居民的不滿。南非白人政權的存在就顯示了當地白人想要壓制土著黑人的想法,南非白人政權也因於1961年退出大英國協,這種殘酷的統治手段一直持續到1991年時任南非總統廢除種族隔離政策後才得以終結,而南非共和國直到1994年出任總統後才重返大英國協。

雖然由白人占多數的與聯邦隨著1964年和的分別獨立已經分裂,的白人(他們自1923年起就一直是一個自治的殖民地)宣布獨立,拒絕接受一個非洲人政府的管轄。在南非白人政府的支持下這個羅得西亞政權一直持續到1979年,直到雙方達成協定成立一個多數共治的,至此英國結束了其在非洲大陸的殖民統治。

試圖奪去英國控制下的,最終在1982年引發,但最後阿根廷戰敗,並未能控制福克蘭群島。而英國最後一塊人口超過百萬的殖民地,則於1997年7月1日移交中華人民共和國,大部分歷史學者和查爾斯都認為香港回歸標誌著大英帝國的終結。

英國議會雖然於1931年通過給予自治的權利,但英國還是掌握著這些地區的案件終審權和修憲權,如在1949年和1982年分別收回終審權和修憲權,在1986年收回案件終審權和修憲權,而的終審權則要等到2004年1月才由位於的司法委員會移交至紐西蘭高等法院。加拿大在威斯敏斯特法案通過16年後的1947年才開始簽發以取代英國護照,澳大利亞則在1949年開始簽發。

在短命的(1958年至1962年)的失敗後,大多數英國的殖民地選擇:1962年的和、1966年的以及其他的東加勒比海島國都相繼獨立。英國在太平洋地區的殖民地在之後的歲月里也相繼經歷類似的非殖民化過程。

英國至今仍然是常任理事國和成員國,在乃至國際事務上都擁有一定的話語權,但早已比不上19世紀時英國的在國際事務上的話語權。目前英國在海外還有14塊英屬海外領地,並且還有16個國家以女王作為其國家元首,這些地區統稱,但英國政府已不能對這些地區的內部事務和外交事務進行干涉。

統治方式

殖民地統治方式是一種鬆散的統治形式,而非。英國在之後的殖民政策則與之相反,採取“間接統治”的方式,設法令殖民地在政治上與經濟上達到自立。在和,英國仍保留了許多原有的國(如印度的、克什米爾國,非洲的、巴蘇陀蘭王國、,及東南亞的一些和)。在被劃為英皇直轄殖民地的地區,也保留了原有的部落、鄉村等行政機構(比較極端的例子是,英國征服和之後,保留了兩國原來實行的制度,以作為對兩國原來的統治集團的讓步),並任用當地人為次級地方官員。當地的語言和文化也得以保留和傳授。

有觀點認為,與法國、、等國的統治方式相比,英國的統治方法無疑更加有利於長久保持對殖民地的控制,並使其在獨立之後仍願意與英國保持政治和經濟上的聯繫。

版圖疆域

疆域面積

大英帝國(britishempire)在20世紀初達到鼎盛,境內大約有4.13億人口,占當時世界總人口的四分之一。領土約3550萬平方公里,占世界陸地總面積的四分之一。成為人類有史以來領土面積最大的國家和最大的環球殖民帝國。其領土數據得到了國際史學界和官方的承認。

1921年鼎盛時期的大英帝國

1921年鼎盛時期的大英帝國殖民版圖

在1921年,其達到的頂峰,大英帝國的版圖如下:

歐洲

:大英帝國的主體;1535年,以《聯合法案公章》合併,再以《》合併成為,再以《》合併成為。1922年,愛爾蘭自由邦脫離聯合王國,但北愛爾蘭留下。1937年,愛爾蘭共和國成立,英國國名改為。

:英國於1921年12月6日在倫敦簽署的協定規定的從英國分裂出來。英國繼續控有。1937年12月29日,愛爾蘭採用新的愛爾蘭憲法,將國名正式定為“愛爾蘭”。1949年4月1日通過的愛爾蘭共和國法案最終廢除君主制,將國王職權全部交予作為虛位元首的,愛爾蘭成為議會制共和國。

:1704年,爆發,英軍同年攻占南端的直布羅陀,至1713年,簽定結束戰爭,和約中西班牙將直布羅陀割讓予英國,自此英國占有直布羅陀至今。而西班牙至今一直要求英國歸還直布羅陀。

:1798年,法國派領兵遠征,法軍途經馬爾他,將統治當地兩百多年的趕走,馬爾他一度成為法國領土。1800年,英軍擊潰馬爾他的法軍,占領馬爾他,馬爾他人也主動要求英國管治。1814年英國正式宣布馬爾他成為英國殖民地。1964年馬爾他脫離英國獨立。2004年加入。 馬爾他國旗。旗面左上角為喬治十字勳章

馬爾他國旗。旗面左上角為喬治十字勳章

馬爾他國旗。旗面左上角為喬治十字勳章

馬爾他國旗。旗面左上角為喬治十字勳章:自十五世紀成為屬地,1878年柏林會議決議將賽普勒斯的管治權交予英國,而主權名義上仍屬奧斯曼帝國。1914年,爆發,奧斯曼帝國與英國開戰,英國正式終止賽普勒斯與奧斯曼的從屬關係,至1925年,英國正式宣布賽普勒斯成為英國殖民地。1960年賽普勒斯脫離英國獨立。英國繼續設軍事基地至今。2004年加入。

亞洲

:1839年不列顛從阿拉伯人手中奪得該港口,1858年東印度公司將統治權交給英國政府,成為英屬印度殖民政府的管轄範圍。1936年亞丁與其內陸地區成為一個單獨的殖民地亞丁保護地。1963年亞丁加入,後者於1967年獨立為,1990年南統一後亞丁依然是葉門的一個港口城市。

巴林:1820年,英國政府與巴林簽署協定,將其變為保護國,1971年巴林宣布獨立。

:1864年英國通過戰爭占領不丹的邊境地區,1911年不丹與英國簽署條約,不丹的外交政策交由英國執行,內部事務則保持自治,對不丹進行間接的殖民統治;1947年印度獨立後英國也結束對不丹的控制。

英屬(現):1884年英國在此建立保護地,1906年轉由管理並更名,1949年巴布亞與其餘的紐幾內亞合併並獨立為巴布亞紐幾內亞。

:1888年英國宣布汶萊為其保護國,1942年至1945年間曾被日本占領,1983年汶萊脫離英國的保護完全獨立。

:英國經過1824年、1852年和1885年的三次戰爭後占領緬甸全境,並將其置於印度殖民政府的行政管轄之下,直到1937年。1942年至1945年日本曾占領過緬甸,1948年緬甸獨立。

英屬(今):1796年東印度公司從荷蘭手中奪得該島的沿海地區,1802年交由英國政府管理,1815年英國廢黜錫蘭的國王,將錫蘭全島置於英國統治之下,1948年錫蘭取得獨立,1972年更改國名為斯里蘭卡。

(今中國香港):1841年勝利後與簽訂,英國取得;1860年英國在之役後與清廷簽訂中英北京條約又獲得;1898年英國向大清國簽訂展拓香港界址專條,將新安縣深圳河以南、九龍界限街以北的地方及附近若干島嶼置於位處的香港政府管理之下,租期99年,這一個地方被英國命名為(new territories)。1984年英國在同意在新界租期屆滿後將全香港主權轉移到中國政府,1997年香港主權移交中國,香港成為中華人民共和國的第一個。

(今、、):1609年起在印度沿海建立起移民據點,1757年開始向內陸擴張領土,多數印度邦保持內部事務的自治,但是就必須服從東印度公司的絕對權威。1858年英國政府正式接管印度的統治,印度也逐漸成為英國在全球最重要的殖民地之一,被稱作“王冠上的明珠”。1876年起英國君主也被授予“印度皇帝”或“印度女皇”的稱號。1947年印度分裂為兩個國家——印度和巴基斯坦後獨立;1972年孟加拉國又從巴基斯坦分裂出來。

伊拉克:英國在一戰期間占領原屬土耳其的伊拉克,1920年開始對伊拉克進行國際聯盟授權下的委任統治,1922年伊拉克實行自治,1932年獨立。1941年至1945年間英國曾重新占領過伊拉克。

科威特:1899年起科威特埃米爾就與英國簽訂一系列的保護條約,喪失部分主權。1961年科威特完全獨立。

(今):1874年至1930年間英國與馬來亞半島上的多個簽訂一系列的保護條約;1896年部分州組成馬來聯邦,1942年至1945年間馬來亞全境被日本占領,1946年除新加坡外的馬來亞組成馬來亞聯邦,1948年組成馬來亞聯合邦,包括1896年沒有加入馬來聯邦的州,1957年完全獨立。1963年與(後獨立)、和沙撈越共同組成馬來西亞聯邦,新加坡1965年退出,宣布獨立。

群島:1887年被納為英國的保護國,1965年獨立。

英屬:1918年期間英國占領原屬的巴勒斯坦領土,1920年英國開始對其進行委任統治,1948年英國放棄委任統治,之後發生幾十年的與阿拉伯人的武裝衝突。今天巴勒斯坦的大部分領土被以色列占領。

:1814年英國與戰爭,英軍勝利後從1816年起在尼泊爾宮廷派駐特別代表,對尼泊爾進行間接的殖民統治,1947年印度獨立後尼泊爾也隨即獲得獨立。

英屬(今的州之一):今東馬來西亞的沙巴。1881年,將該地區割讓給英國北婆羅洲公司,1906年起英國政府對其進行直接管理,1942年至1945年間曾被日本占領,1963年更名沙巴並加入馬來西亞。

阿曼:英國自19世紀初開始就控制著阿曼繁榮的貿易,1891年阿曼正式淪為英國的保護國,1971年獨立。

卡達:1916年起英國就與卡達的統治者協定,將卡達置於英國的保護之下,1971年獨立。

英屬(今的州之一):1841年汶萊蘇丹同意任命一位英國人擔任該地區的總督,1861年至1905年間砂拉越的領土不斷擴大;1942年至1945年日本曾占領該地區,1946年英國政府正式取代布魯克家族對沙拉越進行統治,1963年加入馬來西亞。

(即今天的、和):1826年這三個重要的港口城市被聯合組成海峽殖民地,由不列顛管轄,1858年起由政府管理,1867年成為單獨的殖民地,交由英國政府直接管理。二戰中這三個城市都曾被日本占領。1948年馬六甲和檳城加入馬來亞,1957年獨立。新加坡則單獨繼續保留在大英帝國的版圖內,1959年才允許其自治。1963年新加坡加入,1965年退出,宣布獨立。

(今約旦):1918年英國占領曾經是約旦省中一部分的外約旦,1920年起對其進行委任統治,1921年外約旦與分離,1923年英國允許約旦王國成立,但直到1946年才讓其完全獨立於英國。

特魯西爾酋長國(今):1887年起,英國與當地的阿拉伯統治者們簽訂保護條約,將該地區置於英國的“保護範圍”之下。1971年獲得獨立。

(今中國威海市):1898年英國向清政府租借該港,1930年歸還,劉公島為大英帝國海軍續租十年,至1940年歸還。

非洲

巴蘇陀蘭(今):1868年英國吞併該地區,1871年交由殖民政府管轄,1884年英國恢復對其的直接管轄。1966年獨立。

貝專納(今):1884年英國遠征軍到達該地,1885年宣布其為英國的,1895年貝專納部分地區交由好望角殖民政府管轄,其餘部分繼續直接隸屬於英國的管轄之下。1966年獨立。

英屬:原為,後被分為法屬多哥和英屬多哥。戰後英國對該地區進行委任統治,1919年被併入黃金海岸,加納獨立後成為其領土的一部分。

英屬:原為德國殖民地,一戰後英國對其部分地區進行委任統治,1961年英屬與法屬喀麥隆合併並宣布獨立。

:自1661年起該國就是英國商人的要塞,1821年被併入,1888年成為獨立的,1894年部分內陸地區也被宣布成為英國的保護國,1965年獲得獨立。

(今):自1631年起英國商人就開始在此聚居,1821年至1874年是英屬獅子山的下設行政區,其中1828年至1843年曾由商人控制。1830年起其領土開始向內陸擴張,1874年英國設立黃金海岸殖民地,1904年其邊界最終被確定。1919年將英屬多哥併入,1957年獨立。

:1882年埃及被英國占領,1914年至1922年期間是英國的保護國,1922年獲得獨立,但對英國履行必要的條約義務,英國軍隊在該國持續駐軍直到1954年。

:1886年英國與瓜分東非後獲得肯亞,1888年將其併入不列顛東非公司管轄,1895年由英國政府取代東非公司直接管理。1920年成立肯亞殖民地,1963年獲獨立。

:1814年英國從法國手中奪得模里西斯,1968年獲獨立。

:1851年在該國建領事館,1861年吞併部分地區,1885年成立尼日地區保護地,1886年交由皇家尼日公司管理,1892年至1898年間英國繼續占領奈及利亞的剩餘領土,1900年英國政府開始直接對奈及利亞施行統治。1914年南北奈及利亞合併,1919年將英屬喀麥隆併入奈及利亞,1960年獲獨立。

(今):1891年起劃歸英屬南非公司統治,1924年英國政府開始直接統治該地,1953年北羅得西亞與和成立,1964年獲獨立。

(今):1875年起就有傳教士在次建立據點,1891年英國在此建立中非保護地,1907年被命名為尼亞薩蘭,1953年與南北羅得西亞合併成立中非聯邦,1964年獲獨立。

:自1787年起獅子山就是英國公司進行的重要據點,1807年成為英國殖民地,1896年其內陸地區被宣布為英國的保護國,1961年獲獨立。

(今):1893年英國從手中奪得南羅得西亞,並由英屬南非公司管理,1923年成立責任政府,由英國政府管理,1953年至1964年間與北羅得西亞和尼亞薩蘭組成中非聯邦,1965年該國的白人少數政府自行宣布獨立,只獲得等少數國家承認。1980年白人政權與黑人族群達成共治協定,更名辛巴威,成為獲廣泛承認的主權國家。

:1884年成為亞丁的保護國,1897年劃定邊界,1905年成為單獨的殖民地,1940年至1941年間曾被短暫占領,1960年併入後獨立。

:1795年和1806年英國從手中兩次奪得的部分領土,1814年全面吞併好望角,1872年起受英國直接管轄。英國占領這個原屬的殖民地後,眾多荷蘭裔白人開始向和移民,但英國在1900年布爾戰爭後吞併這兩個地區。納塔爾則於1843年被英國吞併並成為其殖民地。1910年由上述殖民地合併組成,成為一個。

(今):1878年納米比亞的鯨灣港被宣布為英國領地,1884年被併入好望角殖民地,1915年英國吞併該港周圍的德國殖民地,於1919年成立南非委任統治地。1990年獨立。

:1890年英國與對史瓦濟蘭統治者進行聯合保護,1906年英國單獨對其保護,1968年獨立。

:原是埃及的殖民地,後在1880年代埃及統治被推翻;1898年英國以埃及的名義重新占領蘇丹,並與埃及共同對蘇丹進行統治。1956年蘇丹獨立。

:原為德國在東非的殖民地,1919年英國開始對其進行委任統治,1961年獨立,1964年與組成。

:1841年英國在該島建立領事館,1890年宣布其為英國的保護國,1963年獨立,次年與坦噶尼喀合併組成坦尚尼亞。

:1890年不列顛東非公司與布乾達王國簽訂條約,1894年布乾達正式成為英國的保護國,1896年其他幾個地區陸續加入保護國,1905年成立烏干達殖民地,1962年獨立。

北美洲與大西洋

:1815年,被囚禁於後,英國為防止法國人控制該島在此駐軍,1922年起由聖赫倫那島對其進行行政上的管轄。

(今):英國於1796年和1803年分兩次奪得原屬於的三塊殖民地:伯比斯、德梅拉拉和埃塞奎博。1831年3塊殖民地被合併組成英屬蓋亞那殖民地,1966年獨立。

(今):1636年起就有英國的洋蘇木砍伐者在該國沿岸定居,之後與英國展開對該地控制權的爭奪,直到1786年英國取得完全的控制權。1862年至1884年該地由牙買加管轄,1884年成為單獨的殖民地,1981年獨立。

:法屬加拿大在1760年被英國占領,1763年成立英屬殖民地,1791年加拿大被分為上兩個獨立的殖民地,之後下加拿大被重新命名為東加拿大,被稱作西加拿大,東西加拿大又分別是後來與的核心部分,他們與和於1867年合併組成加拿大自治領,之後英屬哥倫比亞、、和又陸續加入加拿大自治領。1931年取得自治權,1982年取得修憲權後獲得完全獨立。

:1765年,英國首次占領福克蘭群島,之後在的抗議下於1774年撤出,1833年又重新占領,1841年開始進行殖民統治。1982年宣布福克蘭群島歸其所有引發,英國在戰爭勝利後重新取得該島的主權。目前,阿根廷與英國仍然對此島嶼的主權存有爭議。

:15世紀後期起英國的船隻就在該地區海域捕魚,1583年爵士登入並宣布其為英國領土,1713年英國政府開始對其進行直接的殖民統治,1855年紐芬蘭成立責任政府,但1934年英國又恢復對其殖民統治,1949年加入自治領。

:1650年部分聖克里斯托弗移民到此,1663年該島被宣布為英國領土,1882年至1967年它與聖克里斯托弗由一個聯合政府共同管理,1967年退出,1969年英國恢復對該島的統治。

安提瓜聖克里斯托弗:於1632年對其進行殖民統治,1663年被置於英國的管轄之下,1981年獨立為。

:1717年開始被英國統治,1973年獨立。

:1625年起開始有人在該島上居住,1663年歸英國政府統治,1966年獨立。

:1612年一家倫敦公司開始管理百慕達,1684年起由英國政府直接管轄。

:1666年起就有人在此居住,1713年起成為英國殖民地。

:1670年割讓該群島,行政上一直屬牙買加殖民政府管理,直到1959年成為獨立的殖民地。

:1761年英國從法國手中獲得該島,1778年法國重奪多米尼加,英國則於1783年再度占領;1978年獨立。

:1762年英國從法國手中獲得該島,1779年法國重奪格瑞那達,英國則於1783年再度占領;1974年獨立。

:1655年英國從西班牙手中奪得該島,1962年獨立。

:1632年起島上開始有人居住,1663年成為英國殖民地,法國曾在1664~1768年和1782~1784年兩度統治該島。

:1623年聖克里斯托弗成為英國在加勒比海地區的第一塊殖民地,1663年起由英國政府直接統治,1782至1783年間曾被法國短暫占領。1882年聖克里斯托弗與尼維斯島組成聯合政府,1983年獨立,稱。

:1778年英國從法國手中奪得該島,1783年又歸還法國,1796年和1803年英國又分別兩次重新占領,1814年英國吞併聖露西亞,1979年獨立。

:英國於1762年占領該島,1779年~1783年法國曾占領該島,1979年獨立。

:1797年英國從西班牙手中獲得該島,1888年與多巴哥成立聯合政府,1962年獨立。

:1678年起有居民居住在此,1766年英國吞併該群島,之後曾先後由牙買加和巴哈馬的殖民政府管轄,1973年成為單獨的殖民地。

:1651年英國吞併該島,1661年起對其進行管理,1834年英國政府開始對其進行直接管轄。

:為防範1815年被囚禁在上的拿破崙而由於1816年占領該島,1938年起成為隸屬於聖赫倫那島行政管轄的英國殖民地。

大洋洲

:是英國在澳大利亞最早的一個殖民地,1770年就提出對澳大利亞東部沿海進行開發,1788年第一批英國犯人被移民到此拓荒,1855年新南威爾斯成立責任政府。1824年成為英國在摩頓灣所建的第一個殖民地,一開始隸屬於新南威爾斯殖民政府,1859年脫離,成立獨立的責任政府。1834年英國議會決定在澳大利亞成立新的殖民地,1836年第一批英國殖民者到達南澳大利亞,1855年南澳大利亞成立責任政府。塔斯馬尼亞則早在1803年就被歐洲人殖民,最早被稱作范迪門蘭,是新南威爾斯殖民政府下的一個行政區。1825年脫離新南威爾斯成為獨立的,1856年成立責任政府。1834年,來自塔斯馬尼亞的英國人又到菲利浦港殖民,1851年維多利亞殖民地成立,4年後成立責任政府。西澳大利亞則從1826年開始就被殖民,但直到1890年才成立責任政府。1901年由、、南澳大利亞、、和合併組成,後取得自治領地位。1986年取得完全的終審權,至此完全獨立。

(今):1892年該群島被英國宣布為其保護國,1916年與組成殖民地,1978年獨立。

(今):1892年與埃利斯群島一同成為英國的保護國,1916年與埃利斯群島組成殖民地,1979年獨立。

:1835年起就有傳教士和殖民者在斐濟定居,1874年應斐濟酋長的要求,英國將斐濟置於其保護之下,1970年獨立。

:原屬,結束後澳大利亞開始對其進行委任統治,一直持續到1968年諾魯獨立。

:分別於1769年和1770年對紐西蘭北島和南島提出主權要求,1840年英國與當地簽訂條約,英國開始統治紐西蘭,1856年紐西蘭成立責任政府,後取得自治領地位。1986年取得完全的終審權,至此完全獨立。

:1790年,英國軍艦邦蒂號發生軍變,9名水手逃亡該島,並在此定居,1838年英國將其納入帝國版圖。

:1893年起成為英國保護地,期間曾被日本占領,1978年獨立。

:1879年湯加統治者與英國簽訂友好條約,1900年起受英國保護,1970年獨立。

(今):原為英國和法國的共屬殖民地,1980年獨立。

南極洲

:1819年英國對該地區聲明主權,也因此成為世界上第一個對領土聲明主權的國家。1908年和1917年英國分兩次聲明南極洲的部分領土主權。1959年《》制訂,規定南緯60°以上的土地不屬於任何國家,也禁止在南極洲其他地區擁有領土的國家在此移民或從事其他與科學研究無關的活動,於是英國將其軍事存在撤回了南緯60°以北。

領土喪失

於1921年前喪失的領土

英屬北美13殖民地,即後來的美利堅合眾國:

(包括後來的和)

(包括後來的和)

紐約(包括後來的和)

對於英屬北美十三殖民地與之間的領土歸屬,各殖民地都存在爭議,這些地區成為現在美國的、、、、、、、和部分的及部分的。

在法國的部分領土,後,全部割讓給法國。

在1807年被英國占領,1890年割讓給。後英軍再次占領,後於1952年歸還。

,自1714年登基後一直是英國領土;1837年,英國和漢諾瓦的中止,因為在英國的繼承人是,而漢諾瓦法律規定只能由男性繼承王位。故由威廉的弟弟繼承漢諾瓦。而後,一直延續到1866年,被吞併,後為的一部分。

,後割讓給,之後又加入;

1843年2月25日英國奪得,同年11月28日夏威夷宣布獨立,1898年7月7日美國占領;

於1809年被英國占領,1864年割讓給;

1708年英國占領,後割讓給;

在1655年至1850年間曾是英國的保護地;

1922年之後獨立於大英帝國的

(實際上從獨立,惟未被國際承認)

(從蘇丹獨立)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(現為大英國協王國之一)

(併入)

(從獨立,現為之一)

(現為大英國協王國之一)

(與自由聯合)

(與紐西蘭自由聯合)

(現為大英國協王國之一)

(從馬來西亞獨立)

(現為大英國協王國之一)

(現為之一)

海外領地

至今英國仍擁有的海外領地

王冠屬地

英國海外領土

(未獲國際普遍承認) 英國現存的海外領地

英國現存的海外領地

英國現存的海外領地

英國現存的海外領地(與有主權爭議)

(與阿根廷有主權爭議)

(與有主權爭議)

和

英國特殊屬地

歷史意義

大英帝國的形成是300多年來貿易、移民與武力征服的結果,期間也有和平的商業和外交活動,是一個時代特定群體、文化、國際政治、貿易的總稱。帝國在全世界範圍內協助傳播了英國的技術、商業、語言和管理模式,帝國霸權幫助英國實現了驚人的經濟成長並使其在中擁有更大的發言權。英國殖民地人民無法決定其自己的命運,英國本土的資本主義卻在繼續發展。

從殖民地的角度來看大英帝國,可以說是毀譽參半。殖民地從英國那裡獲得先進的科學技術與投資,促進經濟的發展與生活水平的提高,也獲得英國的法律框架與國際性的語言英語。在殖民地脫離帝國獨立之前英國都會試圖將它的留給殖民地人民,結果並沒有全部成功。獨立後的英殖民地大部分都選擇留在之中。