夏朝(約前2070-前1600 )是中國史書中記載的第一個朝代。夏時期的文物中有一定數量的青銅和玉制的禮器,年代約在晚期、初期。

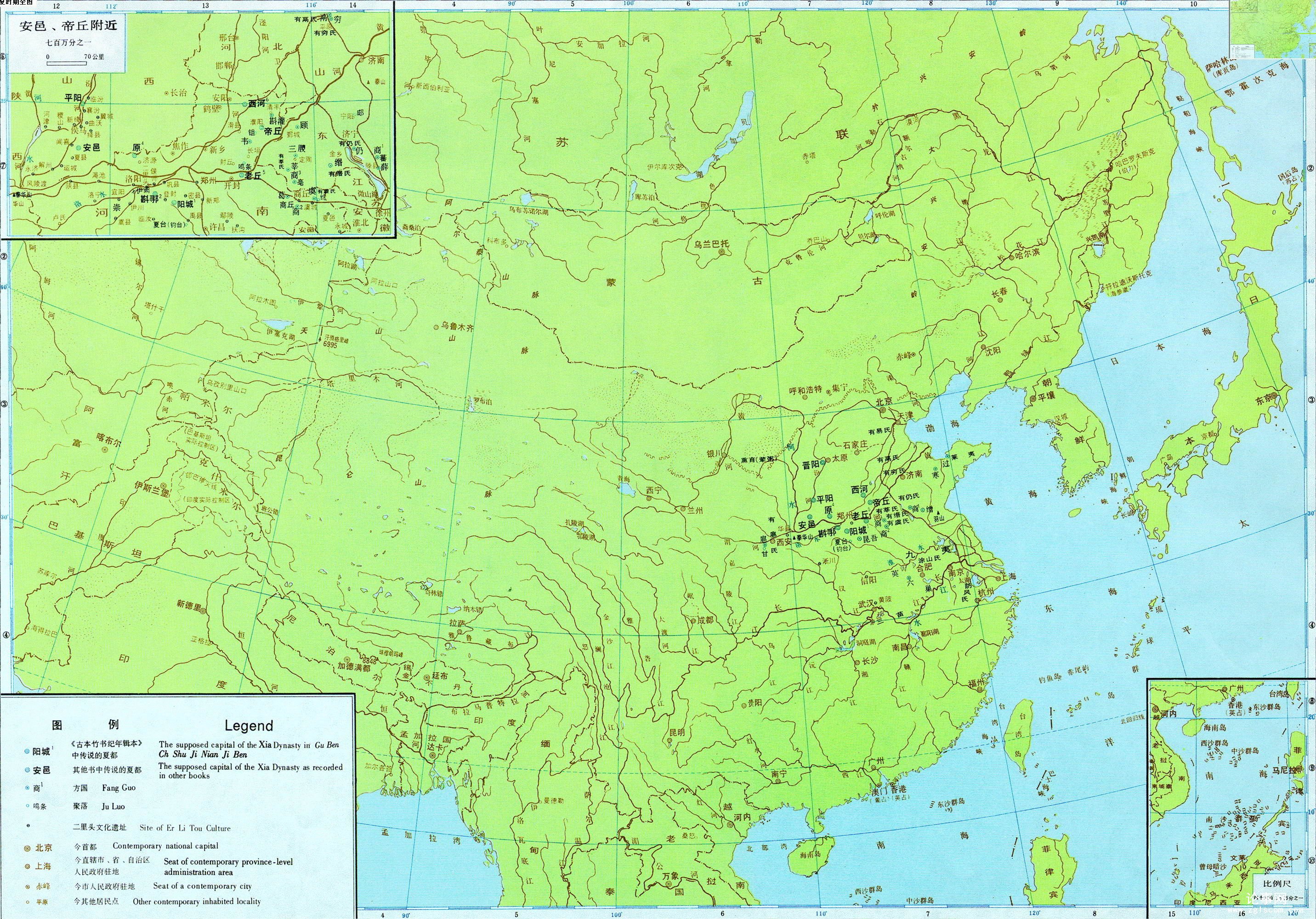

根據史書記載,傳位於子啟,改變了的禪讓制,開創中國近四千年世襲的先河。因此中國歷史上的“”,從夏朝的建立開始。夏族的十一支部落與中央王室在血緣上有宗法關係,政治上有分封關係,經濟上有貢賦關係,大致構成夏王朝的核心領土範圍。夏西起河南省西部、南部,東至河南省、和三省交界處,南達北部,北及南部。這個區域的地理中心是今河南、、、一帶。

一般認為,夏朝共傳十四代,十七後(夏朝統治者在位時稱”後“,去世後稱”帝“),延續約471年,為所滅。後人常以“”自稱,使之成為中國的代名詞。

經夏商周斷代史研究和中華文明探源工程初步勾勒出了公元前2500至前1500即堯舜時代到夏商之際的社會圖景。地區包括禹都(今河南)在內的夏朝時期六座規模大、等級高的中心性都邑,被列入了研究重點。

中國傳統文獻中關於夏朝的記載較多。在河南省西部發現的具備了屬於夏文化的年代和地理位置的基本條件,但一直未能出土類似的文字記載。許多中外歷史學家認為,(河南)的全期或第一、二期是夏朝都城的遺蹟。

基本介紹

- 中文名:夏朝

- 外文名:the xia dynasty

- 別稱:夏

- 時間:約前2070-前1600

- 帝王:姒啟,姒太康,姒少康,姒桀等

- 都城:、、、、等

- 主要城市:、、、西河、亳等

- 語言:

- 貨幣:貝幣、貝蚌、銅貝

- 主要民族:華夏族

- 建立者:啟

國號,歷史,夏族起源,鯀禹治水,討伐三苗,建立王朝,太康失國,少康中興,暴桀亡國,夏人後裔,疆域,行政區劃,都城變遷,方國,政治,官制,曆法,刑法,土地,賦稅,軍事,經濟,農業,工業,畜牧,文化,文字,二里頭遺址,生產工具,交通工具,科技,外交,三苗,東夷,商,爭議,是否存在夏朝,定位奴隸社會,世系,

國號

夏朝,歷史上慣稱為“夏”。這一稱謂的有十種說法,其中較為可信的觀點是“夏”為夏族的象形字。

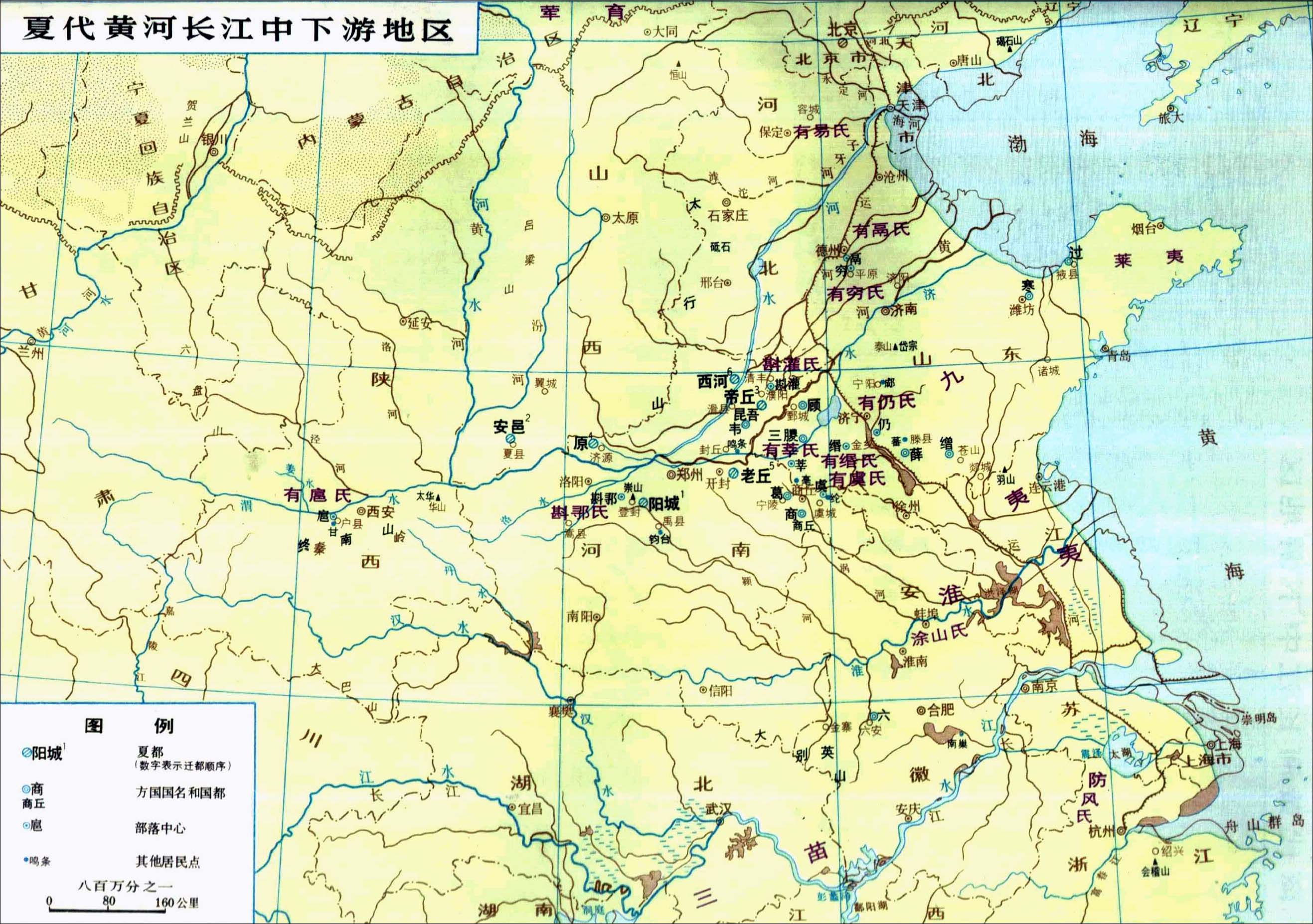

記載“夏”是夏後氏、、、、、褒氏、費氏、杞氏、繒氏、辛氏、冥氏、十二個氏族組成的部落的名號,以“夏後”為首,因此建立夏朝後就以部落名為國號。夏朝是在制度的廢墟上建立起來的。 夏代黃河中下游地區

夏代黃河中下游地區

夏代黃河中下游地區

夏代黃河中下游地區唐朝則認為“夏”是大禹受封在為“夏伯”後而得名。“夏”是從“有夏之居”、“”地名演變為部落名,遂成為國名,這便是不少歷史學家認為的中國王朝的起始。

據《》,“夏”意為“之人”。

歷史

夏族起源

據史書記載,在建立之前,曾出現過夏部族與周圍其他部族之間爭奪聯盟首領的頻繁戰爭。夏部族大約是在中國古史傳說中的以後逐漸興起的。有不少古代文獻均把夏族追溯到顓頊。其中《·》與《·帝系》稱為顓頊之子,但很多文獻都說鯀是的(五世孫):曰,生顓頊,顓頊之子名鯀,鯀之子名叫,為(即)父。這些表明,很有可能是顓頊部落的一支,是黃帝後裔顓頊高陽氏與的一支共工氏通婚形成的一個部落,夏部落一開始居住於中下游,後東遷至晉南、豫西伊洛流域。 夏朝建立者啟的父親大禹像

夏朝建立者啟的父親大禹像

夏朝建立者啟的父親大禹像

夏朝建立者啟的父親大禹像鯀禹治水

參見:

最早有文獻記載的一位夏氏族成員是。《·》中說鯀作為夏族首領被封在,故稱“崇伯鯀”。

鯀,公元前2037年至公元前2029年在位,他是在南岸中的部落。有崇氏與在大河北岸太行山東麓的,都是富有治水經驗的。在時期,為了爭奪王權,鯀與先後對堯、舜展開了激烈的鬥爭,都失敗了。之後繼承了鯀,為“崇伯禹”。這表明夏族早期活動於崇山附近。當時河水泛濫,為了抵抗洪水不少部落形成了部落聯盟,鯀被推選領導治水,歷時九年而最終失敗。治水失敗的原因可能是因為他不善於團結族人及其他部落。《·》記載,最初認為鯀、毀敗善類而反對鯀領導治水,說明鯀在領導治水時,有不少部落對他不滿。《尚書·》與《國語·》中又提到“鯀障洪水”,說明鯀治水的方法主要用土木堵塞以屏障洪水,或許這亦是鯀治水九年失敗的原因之一。鯀治水失敗後,被殛死於東方海濱的。

是的,鯀死後,禹受命,又聯合共工氏以及其他眾多的部落,在、、、一帶,逐步展開治水的工作。禹放棄了鯀“堵”的治水方略,改為以疏導為主,就是依據地勢的高下,疏導高地的川流積水,使肥沃的平原能減少洪水泛濫的災害。經過治理之後,原來大都集中在大平原邊沿地勢較高地區的居民,紛紛遷移到比較低平的原野中,開墾那些肥沃的土地。那些草木茂盛、禽獸繁殖的藪澤地,成為人們樂於定居的地方。 夏禹王立像

夏禹王立像

夏禹王立像

夏禹王立像由於禹治水有功和促進農業生產,夏部族勢力增強,社會生產力有了顯著的提高,這就為封建國家的建立提供了必要的經濟基礎。《史記·夏本紀》記載禹治水時“勞身焦思,居外十三年,過家門不敢入”,其刻苦精神得到後世傳頌,治水過程也促進了各部落族人的團結。

因此,夏朝建立的直接原因,很可能源自時代泛濫的黃河,由於洪災長期影響著周邊人民的生產生活,而動員華夏各族展開的歷時二十年的治水工作不僅空前的團結了華夏先民,也極大的提升了自己的聲望。洪災得到根治後隨著生活環境的改善,首個統一王權的產生也就得以奠定。

討伐三苗

參見:

禹治水有功,隨後又派禹去討伐。禹屢敗三苗,將三苗驅趕到與流域,鞏固了君權。《·非攻》中說道禹克三苗後,“別物上下,卿制大極,而神民不違,天下乃靜。”這說明禹在治水與討伐三苗勝利後,夏部族已成為部族聯盟首領。

建立王朝

參見:、、、、

相傳、、時,部落聯盟內採用“”的方式“選賢與能”,推舉聯盟的共主。如堯老時,把“王”位禪讓給了賢能的舜。

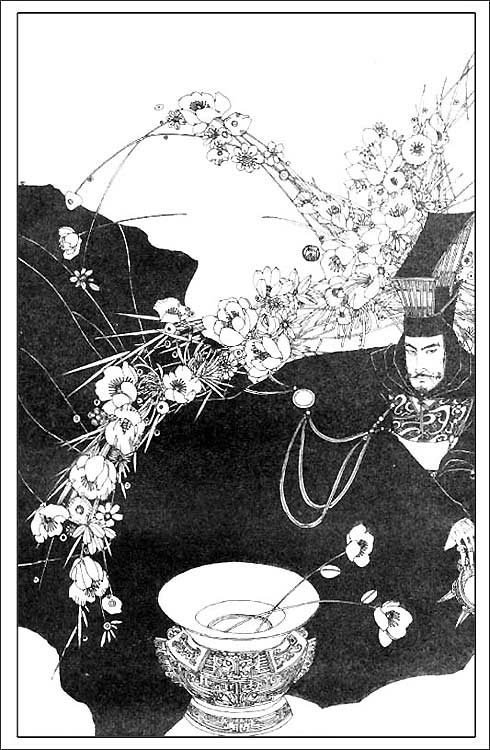

舜把王位給禹,禹在召集部落會盟,再次征討三苗。據《》記載“執玉帛者萬國”參加了塗山會盟,可見夏部落的號召力。有一次在(浙江紹興)部落會盟時,首領因遲到而被禹處死。古文獻中亦記載禹以諸侯部落路途的遠近來分別納貢約多少,可見夏氏族對其周邊部落經濟上的控制。 夏王啟

夏王啟

夏王啟

夏王啟禹曾推舉東方頗有威望的偃姓首領為繼承人,以示對傳統禪讓制的尊重。然而皋陶沒有等及禪讓,比禹早死。禹又命首領伯益為繼承人。

禹死後,(,也有人認為益不是伯益,而是同一時代的兩個人)按照部落聯盟的傳統,為禹舉行喪禮,掛孝、守喪三年。三年的喪禮完畢後,益沒有得到權位,而在民眾的擁護下,得到了權位。

關於這一段歷史的記載,說法不一:古本《》記載“益即位後,殺益而奪得君位“;另一說”益繼位後,有些部族並沒有臣服益,而擁護啟,並對益的部族展開戰爭,最後啟勝而奪得權位。之後益率領著東夷聯盟討伐啟。經過幾年的鬥爭後,啟確立了他在部族聯盟中的首領地位“,但其共同觀點是“”變成了“”。

從此,禪讓制被所取代。這標誌著漫長的被社會所替代,應該說是歷史的一個進步。但是,一種新制度的建立,必然會遭到部分反對。隨後不少傾向禪讓傳統的部族質疑啟的權位。啟都郊外的仗義起兵,率領部族聯盟向啟都討伐,與啟軍大戰於。戰前啟稱他的權位是“恭行天”的,這便是之後天子論的雛形。啟擁有民眾的贊同,在人數方面占有絕大優勢,最終擊敗有扈氏,罰貶做牧奴。這次勝利代表中原地區的主流社會觀念已從原始的禪讓制度轉向了世襲制度。

夏氏族原姓,但從啟開始改用國名“”為姓。同時啟不再使用這個而改用,即“”。啟能歌善舞,常常舉行盛宴。其中最大的一次是在,此即,還在“天穆之野”表演歌舞。《·海外西經》記載到啟在時“左手操,右手操,佩。甚至有些文獻傳說啟曾經上天取樂舞。中國古老的樂舞文獻《》、《》與《九招》均稱啟為其原作者。

啟統治期間,其子時常作亂。《·說疑》說他“害國傷民敗法”,最終被誅殺。除了夏氏族內部的糾紛,為爭奪部落聯盟的權威,亦常常與作戰。

太康失國

參見:

夏啟死後,其子繼承後位。太康只顧遊玩,不理政事,在位期間,夏部族權威削弱,東夷有窮氏部落趁機西進。東夷族有位善射的首領(即)。羿率軍從東夷屬地鉏遷至夏後氏的屬地,與當地的夏人通婚,形成了。羿在夏民的擁護下奪得了夏政。隨之太康投奔的。 奪取夏朝政權的后羿

奪取夏朝政權的后羿

奪取夏朝政權的后羿

奪取夏朝政權的后羿羿奪得權位後並沒有稱王,而是把太康之弟立為王。但事實上國事全由羿來治理。此舉引起不少部落的不滿。其中主持活動的和氏與羲氏公開反對。羿說他們廢時亂日,派率兵討伐羲和二氏,戰前作誓師辭《胤征》,在戰中取勝。

中康死後,其子繼位。隨後投奔與夏同姓的斟鄩、斟灌二氏。從此,羿獨承王位。羿好射獵,不善治理,得權後,他像一樣,好狩獵而荒廢國事。他廢棄、伯困、龍圉等忠臣,重用被驅逐的不孝子弟。寒浞年少時因造謠惑眾被伯明氏君主所逐,後被有窮氏首領羿收養,成為有窮氏的一員,得到重用。寒浞勢力日益強大,後來趁羿在外射獵的機會將羿及其家人殺掉,霸其權、奪其妻,生下、二子。寒浞把封給了他的兒子豷,把封給了他的另一個兒子澆。澆受父命率兵先後滅掉親夏的斟灌氏與斟鄩氏,殺了在斟鄩躲避的相。相的當時已懷下相的兒子,她從牆洞逃走至其母親家裡避難,不久生下。

少康中興

長大後,為。聞訊後,派人追殺有仍氏,少康無奈投奔(之後裔),作了。有虞氏首領膝下無子,僅有二女。他將二女許配少康,賜給他田一成、眾一旅,並把交由少康管理。少康以綸邑為根據地組織餘下的夏族民眾,設官分職。派到澆廷中密探,準備恢復夏室。此時,躲避在的夏室遺臣得知少康準備奪回政權,親自帶領斟灌、的殘餘民眾與少康會師,聯合擊敗了。復立少康為夏後。而後少康滅澆於過,又派他的兒子滅於戈。至此,控制三代四後近百年的東夷族覆滅,結束了四十載的“無王”時期。夏由此復國,建都(今河南利民鎮東南三十五里)。後世稱“”。 少康

少康

少康

少康通過至少康中興的這段敘史可以看到平定方國部落(尤其是東夷族)的歷程。

少康之子(也作“”)承後位。他了解東夷對夏室的不滿,為了鞏固在東方的勢力,他把都城從東遷至。他重視發展武器和製造兵甲。文獻中常常有“杼作”、“杼作”的說法。他還派人討伐東部地區的東夷(山東南部、北部、北部)。傳說其獲取了吉祥物。夏朝的版圖在杼的統治下擴張到了()之濱。杼在位期間是夏朝最昌盛的時期。夏人對杼格外尊重,為杼舉行過“報祭”。《·魯語》說道“杼能帥禹者也,夏後氏報焉,”認為杼全面地繼承了禹的事業。

杼之子在位時,東夷族與華夏族開始和平共處。其中、於夷、、、、赤夷、、風夷、,居於淮河、泗水流域的九個部落(即)通常向夏後納貢祝賀。槐逝後,其子繼位。芒逝後,其子繼位。這期間東夷族與華夏族逐漸同化。泄在位期間東夷族已基本同化,於是他開始向西方發展。同時,他開始對順從夏室的方國部落封土封號。這便是數世紀後諸侯制的起始。泄逝後,其子繼位。他曾多次率兵征討西方的九苑。

暴桀亡國

不降死後,讓其弟繼承了後位。扃死,其子繼位。廑繼位後不久便病死,其堂兄不降之子繼位。他改變了夏禮中祭祀祖宗的傳統,開始著重恭順。《史記·夏本紀》記述道孔甲“好方鬼神,事淫亂”。不少部落開始對夏室產生了不滿,但與的關係仍然友好。這有可能是東夷族與華夏族的同化度較高的原因。

孔甲死,其子繼位。皋死,其子繼位。這段期間,方國部落與夏室的關係惡化,氏族內部的糾紛也激烈化。從孔甲經皋與發,到(即)內亂不止。

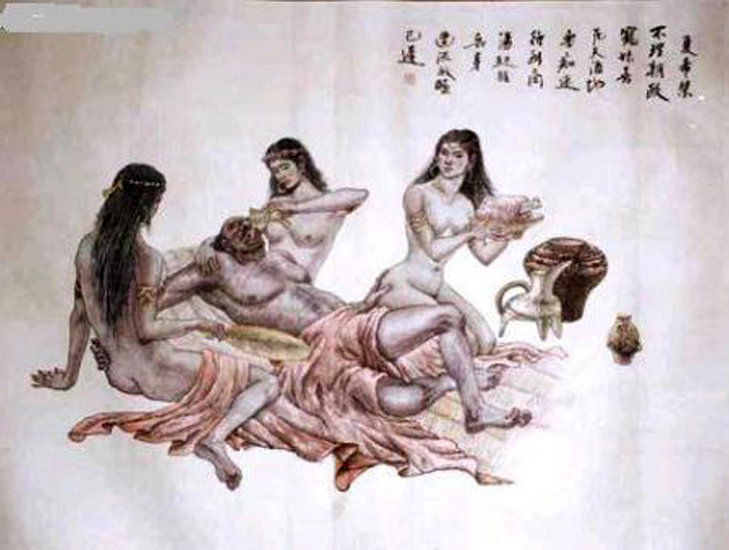

後夏王朝的統治日益衰落。發死後,其子履癸()繼位。桀善武,“手搏豺狼,足追四馬”。桀在位期間,夏室與方國部落的關係已經破裂。給夏上貢的部落不斷地減少。桀因此還常常討伐那些不順從的部落。 夏桀失政圖

夏桀失政圖

夏桀失政圖

夏桀失政圖古文獻中說桀貪色,擊敗某個部落後會從那部落中挑選出所鐘愛的女子帶回宮作為妃子。《·晉語》提到的、《》提到的岷山氏、末喜氏都遭到了這種下場。其中末喜氏的妃子早已與結好,桀卻在洛把她奪走,伊尹憤怒中奔投了。

桀的屢次征伐也惹怒了不少較有權威的部族。有緡氏(的後代)因不服順桀而被滅之。活動於今河南東部山東省西南部的商部族正在夏亂這期間興旺了起來。桀又因不服的藉口討伐商首領並敗之。湯被囚禁於(一作鈞台),隨後被釋放。除了夏室對外關係的惡化外,文獻中還提到了桀在廷內用人失當。 夏桀

夏桀

夏桀

夏桀桀只顧自己享樂,不顧民眾疾苦,大約在前1600年,商部族首領湯率領著方國部落討伐桀。滅了親夏部族韋、顧、昆、吾後,在倉皇與桀開戰。湯的勢力大,桀抵擋不過,邊逃邊戰,最終敗於有娀氏舊址。桀逃至(今山西),湯追之,又在鳴條展開了大戰。桀再次被擊敗,被湯放逐於(一作鬲山),與氏同居,最後又跑到了之山(今安徽省巢湖市)並死於此處(《·修務訓》稍有不同,說湯“整兵鳴條,困夏南巢,譙以其過,放之歷山”)。

夏室覆滅,在方國部落的支持下,商湯在亳稱“王”。中國歷史上第一個政權夏朝,共傳13世、17王,歷時472年,公元前1600年滅亡。

夏人後裔

夏滅亡後,剩餘勢力除了主要留居,還有兩支分別向南方、北方遷移。帶著不少夏族民眾從歷山南遷至南巢,這便是南支。北支進入,與當地諸族融合,有人認為這便是後人所稱的。《·匈奴列傳》載道“匈奴,其先祖夏後氏之也,曰。《括地譜》更詳細地解道“其(指)子獯粥妻桀之妻妾,避居北野,隨畜移徒(即北原遊牧民族),中國謂之匈奴。”商湯王因帝寧之故都,封夏室的一支貴族於,以奉祀宗廟祖先。《史記·》載夏裔在“殷時或封或絕”。滅商為王之後,封的後裔東樓公於杞地,延續杞國國祚,主管對禹的祭祀。末期,因為崇尚夏禮,還特意去杞國訪問考察。在浙江,夏禹後代世代為禹守陵。

、、程憬等認為中的就是戰敗後的夏。根據卜辭記載,土方是位於西北方的一個強大方國,是以及先前商王的長期征討的對象。武丁征服土方後,在其腹地“唐土”建設大型城邑“唐”,鎮壓控制土方人民,此後不再有土方叛變的記載。周初,封晉國始君於此。

疆域

行政區劃

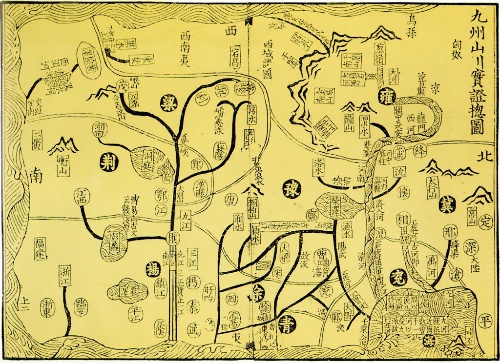

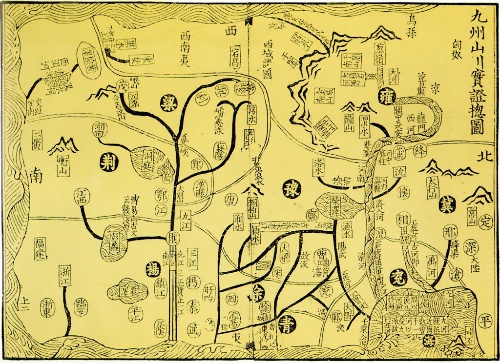

夏朝是城邦聯盟到國家的過渡期,因此沒有明確的疆域。夏氏族與其他城邦的關係很多就像是與朝貢國一樣,但又有些方國是受夏室分封的,就如同,故僅能以勢力範圍來表示其影響力。 禹貢九州圖

禹貢九州圖

禹貢九州圖

禹貢九州圖夏族的十一支姒姓部落與夏後氏中央王室在血緣上有宗親關係,政治上有分封關係,經濟上有貢賦關係,大致構成夏朝的核心領土範圍。夏西起西部、南部,東至河南省、和三省交界處,南達北部,北及南部。這個區域的地理中心是今、、、一帶。當時夏的勢力延伸到黃河南北,甚至流域。

夏朝早期,夏族主要在山西中南部的河內地區活動,沿、向東南方向遷途,晚期至河南中部伊、洛河流域。《國語·周語上》謂,“昔伊洛竭而夏亡”,可見伊洛河水對夏晚期都畿的重要性。

對於夏朝的,為“”:

- 冀州,夾右碣石入於,三面距河,是各州貢道必經之處。(今山西、河北省境、遼寧西部。)

- ,浮於濟、漯,達於河。(今山東西部、河北東南角。)

- ,浮於汶,達於濟。(今以東之山東半島。)

- ,浮於淮、泗,達於河。(今淮河以北之江蘇、安徽以及山東南部。)

- ,沿於江、海,達於淮、泗。(今淮河以南之江蘇、安徽以及浙江、江西北部。)

- ,浮於江、沱、潛、漢,逾於洛,至於南河。(今湖北、以北之湖南以及江西西北端。)

- ,浮於洛,達於河。(今河南省境、湖北北部、陝西東南、山東西南部。)

- ,浮於潛,逾於沔,入於渭,亂於河。(今四川以及陝西、甘肅南端。)

- ,浮於積石,至於龍門西河,會於渭、汭。(今陝西、甘肅、寧夏、青海。)

都城變遷

| 首領 | 居地 | 今地 |

|---|---|---|

鯀 | 今河南 | |

大禹 | 今河南鄭州 | |

今河南 | ||

今山西或 | ||

啟 | 今河南 | |

太康、中康 | 今河南 | |

相 | 今河南 | |

今河南濮陽南 | ||

羿 | 鉏 | 今河南滑縣 |

羿、寒浞 | 今河南南 | |

少康 | 今河南虞城縣利民鎮東南35里 | |

今河南 | ||

今河南濮陽南 | ||

杼 | 今河南西北2公里原城 | |

杼、槐、芒、泄、不降、扃 | 今河南開封國都里村 | |

廑、孔甲、皋、發 | 今河南安陽東南 | |

桀 | 今河南 |

方國

是由原始氏族部落轉化形成的小型國家,這些邦國位於王畿之外,不受夏後直接管轄。一些方國只是大的部族,另有一些較大的方國已經建立了國家組織,規模甚至大於夏後氏。有窮氏代政期間,少康曾投奔有仍、有虞氏,在那裡承當牧正和。

又名有任氏,,居於山東濟寧畔,是、的後裔。有仍與夏後來往密切,之間有通婚現象。相妻來自有仍。相被寒浞殺害時,緡已方妊,她避居故鄉,在有仍生下少康。少康復興後,封有仍族人於。

乃之後,居於河南商丘。舜老時,認為己兒不賢,所以禪位於禹。禹仿效堯傳舜時舜先讓位於堯子的做法,讓位於商均,民眾卻紛紛擁護禹而不理睬商均,於是禹繼承了帝位,將商均分封於河南虞城。四世後,夏室中衰,年輕的逃到有虞氏避難,得到了首領的大力協助,這才使夏室終得扭轉局勢,有虞氏直接關係到了夏後氏的存亡。

一說偃姓乃後裔。禹老時,薦皋陶為繼承人,然皋陶先禹而死,禹又薦伯益。禹死後,伯益效仿常規,先讓位給禹子啟,不料啟深得民心,得到了民眾的擁護,伯益失權。益不善罷甘休,於是與啟作戰,結果戰敗被殺。皋陶之後被封於東南、、三地。

為夏之同姓部落。啟奪益位,有扈不服,以“堯舜舉賢,禹獨與之”為名反對啟的統治,結果在甘大戰中失敗,其部眾被罰貶為牧奴,世代從事畜牧。

子伯靡原為臣服夏後的部落首領,太康失國時又歸附,寒浞殺羿後逃奔。靡聞知少康準備復興夏室,組織有鬲、二斟兵民與少康會師。

、統稱“二斟”,與夏後同為,是夏代早期重要的親夏氏族。二氏族在夏後氏的東南遷徒過程中與之融合,夏代晚期斟鄩之地更成為夏後的都邑,偃師可能就是。無王時期,寒浞命子澆率兵滅二斟,同時殺死躲避斟鄩的夏後相。其剩餘勢力又在數年後加入少康和伯靡的聯軍,復興夏室。

有緡氏為另支後裔,是夏晚期東方的強大方國。夏桀在有仍召開盟會,有緡首領因不滿桀的統治,憤慨歸國,桀遂滅之。

,帝嚳高辛氏之後裔,啟時的封國。夏商之際,在的幫助下,有莘氏與商湯在北亳結盟,湯還從有莘氏娶妃。

《》之海外四經記錄了夏朝周邊的許多方國“國”名,可能純屬神話亦可能是遠古部落名稱的訛化。

政治

官制

夏朝是在制度的廢墟上建立起來的。在原始部落制度逐漸解體的過程中,父權家長制家庭成為對它的一種摧垮力量,因為世襲制國家的世襲王權和世襲貴族,就是以父權家長制家庭為基礎逐步發展起來的。因此,在國家形成之後,各級貴族組織仍然要保持舊的血緣聯繫,嚴格區分姓氏。分封各部族,除保持它們所由出生的姓之外,又以封地建立新氏,大夫以邑為氏。在各級貴族之間,就依姓氏的區別建立了各自的宗族關係。這種宗族關係,雖然沿襲了舊的組織的遺制,但在實際上是以父權家長制為核心,按其班輩高低和族屬親疏等關係來確定各級的等級地位的。 二里頭一號宮殿復原圖

二里頭一號宮殿復原圖

二里頭一號宮殿復原圖

二里頭一號宮殿復原圖《·祭義》言,“昔者,有虞氏貴德而尚齒,夏後氏貴爵而尚齒”,反映夏人對官位的重視,也從側面說明夏代的職官已有明顯的高低等級區別。

,即,是夏朝的最高統治者,集軍政大權於一身。其下屬的軍隊、和等,是維繫國家政權的支柱。

夏朝軍隊的組織形式,在啟討伐時,於甘地誓師所作的誓詞中,可略見端倪。《·》云:“將戰,作《》,乃召六卿申之。啟曰:‘嗟!六事之人,予誓告汝:有扈氏威侮五行,怠棄三正,天用剿絕其命。今予維共行天之罰。左不攻於左,右不攻於右,汝不共命。御非其馬之政,汝不共命。用命,賞於祖;不用命,僇於社,子則帑僇女。’遂滅有扈氏。天下鹹朝。”這段話的意思是說,啟在戰爭開始之前,召集臣屬,聲討有扈氏的罪行,並告誡將士,要忠於職守。立功者賞,違命者嚴懲不貸。啟滅有扈氏之後,諸侯皆臣服。誓詞中提及的六卿、六事之人、左、右、御等,皆軍隊將士的稱謂。

“”,《史記·》集解引孔安國曰:“天子六軍,其將皆命卿也。”

“六事之人”,集解引孔安國曰:“各有軍事,故曰六事。”“左”、“右”,集解引鄭玄曰:“左,車左。右,車右。”“御”,集解引孔安國曰:“御以正馬為政也。”

的貢賦是夏後氏的主要經濟來源,“夏後氏官百”中當有諸多官員專司賦役徵發事務。

是夏代的主要戰鬥形式。蔡沈《書經集傳音釋·甘誓》云:“古者車戰之法,甲士三人,一居左以主射,一居右以主擊刺,御者居中,以主馬之馳驅也。”此種由左、右、御三人組合而成的車戰形式,一直延續至、時期。

,是夏代掌管具體事務的官吏之通稱。見諸文獻的有車正、牧正、庖正等,分別為管理車輛、畜牧和膳食的官吏。《·定公元年》云:“薛之皇祖奚仲居薛,以為夏車正。”

據《左傳·哀公元年》記載,少康曾為有仍氏牧正。後“逃奔有虞,為之庖正。”

夏朝設定。太史令終古以諫桀無效而奔聞名於世。

《·耕柱》記載夏後啟鑄造於昆吾時曾通過他的,翁難乙,求問天神。《夏書》載,“以木鐸徇於路”,夏後向四處巡征詩歌和意見的官員稱作“遒人”、“瞀”、“嗇夫”應該都屬於“工”級的小吏。夏後可能還有專司占卜卜筮的“官占”。

《夏書》又載,“辰不集於房,瞀奏鼓,馳,走。”。講述發生的時候,有“瞀”官擊打大鼓以示於眾,官吏和庶民各自奔走相告。

夏朝有掌管天地四時的官吏。《史記·夏本紀》集解引孔安國雲;“羲氏、和氏,掌天地四時之官。”《·夏書》中有關於設官分職過程的概述,載道“賦納以言,明試以功,車服以庸。

夏王還臨時委任臣屬執行專門的使命,猶如後世之欽差大臣。《史記·夏本紀》云:“帝中康時,羲、和湎淫,廢時亂日。胤往征之,作胤征。”集解引孔安國曰:“胤國之君受王命往征之。”鄭玄曰:“胤,臣名也。”

夏朝已制定刑罰。《·昭公六年》云:“夏有亂政,而作禹刑。”《史記·夏本紀》所載《甘誓》,對軍隊的刑罰有具體闡述。“用命,賞於祖。”集解引孔安國曰:“天子親征,必載遷廟之祖主行。有功即賞祖主前,示不專也。”“不用命,僇於社。”集解引孔安國曰;“又載社主,謂之社事。奔北,則僇之社主前。社主陰,陰主殺也。”“子則帑僇女。”集解引孔安國曰:“非但止身,辱及女子,言恥累也。”

曆法

中國傳統的紀年紀日法,起源是很早的。夏代末期的帝王有、、(桀)等,都用天干為名,說明當時用天干作為序數已較普遍。

夏代的曆法,是中國最早的。當時已能依據旋轉斗柄所指的方位來確定月份,夏曆就是以斗柄指在正東偏北所謂“”之月為歲首。保存在《》中的《》,就是已知的有關“”的重要文獻。它按夏曆十二個月的順序,分別記述每個月中的星象、氣象、物象以及所應從事的農事和政事。它在一定程度上反映了夏代農業生產發展水平,保存了中國最古的比較珍貴的科學知識。

刑法

夏朝的法制指導思想可概況為奉“天”罪罰。奉“天”罪罰的法制觀表現為:一方面統治者的統治依據來自於;另一方面打著天的旗號實現統治。

穩定之後,為於調整社會關係的需要,逐步形成和不斷擴充的。其基本內容是以制裁違法犯罪行為的刑事法律性質的習慣法為主,制定了《》,這是中國歷史上的第一部正規。

《·名例律》中有,夏刑三千條,注《》說:“大辟二百,臏辟三百,宮辟五百,劓墨各千。”可見夏朝法律數量應較多,規定應該比較細密,法制應初具規模。《左傳·昭公六年》載“夏有亂政,而作禹刑”。後人大多將《禹刑》作為夏朝法律的總稱。夏朝已初步形成五刑,並有一些罪名及定罪量刑的基本原則。

古文獻記載夏時期已具備較完善的刑法制度。《·》中說道“穆王訓夏作呂刑”,便是指將夏朝的《贖刑》作為制定刑法制度——《呂刑》的重要參考。而文中提到的《》很可能與《》“夏有亂政,而作”的《禹刑》實為一物。然《贖刑》、《禹刑》是否為夏之刑法,具體內容如何,已無可考。《左傳》中引述《夏書》中關於夏時刑法載“昏、墨、賊,殺”,指觸犯昏、墨、賊這三種罪過的人要判。晉國稱這種刑法為“皋陶之刑”。雖然死刑觀念應在新石器時代早已產生,但禹的理官皋陶可能是第一個將死刑法律化的人物。

夏朝有。《史記·夏本紀》雲,桀“乃召湯而囚之夏台,已而釋之。”索引曰:“獄名”。夏後的“圜土”、商被夏囚禁的“夏台”便是夏時的監獄,為中國史書記錄最早的監獄。圜土是一種原始的監獄,在地下刨挖圓形的土牢,在地上搭架籬笆圈圍土牢。《》謂“戒之用休,董之用威,勸之以《》,俾勿壞”,評價夏後立刑法是對民眾進行治理的一種手段。除了《》外,還有《》。

土地

關於夏代的社會性質問題,目前沒有取得一致的看法,但是肯定當時存在著公社及其所有制即制度,已為不少專家認同。

《》哀公元年記載談到“”,少康因過澆之逼逃奔有虞時說:“虞思於是妻之以二姚,而邑諸綸,有田一成,有歡一旅,能布其德,而兆其謀,以收夏眾,撫其官職。”這裡所說的“一成”,當是《周禮·考工記·匠人》所說的“九夫為井”,“方十里為成”的“成”。方里而井,一井就是一里,方十里為成的“成”,就是百井。

《·刑法志》又說:“以兵定天下矣。……立之官,設之眾,因井田而制軍賦。地方一里為井,井十為通,通十為成,成方十里;成十為終,終十為同,同方百里;同十為封,封十為畿,畿方千里。”這段話雖然說的是殷周之制,但從這裡所說的“成方十里”、“成十為終”是區劃土地的單位名稱看來,使我們可以肯定《左傳》中的“有田一成”的“成”,反映了夏代即公社所有制的存在。所以,古代文獻中也多謂井田之制,“實始於禹”。

賦稅

根據《·滕文公上》的“夏後氏五十而貢”看來,夏代的部落農民可能在耕種自己的五十畝“份地”外,還要耕種五畝“共有地”,即如《孟子注》所說“民耕五十畝,貢上五畝”。這種年納五畝之獲以為貢的實際內容,如同所指出,本是“指原始共同體時的貢賦關係”。這種“貢法”,還可以從古代文獻中看出它的原始意義。《》云:“貢,獻功也。從貝工聲。”《》卷二十又云:“《廣雅》云:‘貢,稅也,上也。’鄭玄曰:‘獻,進也,致也,屬也,奉也,皆致物於人,尊之義也。’按《》:‘禹別九州,任土作貢。’其物可以特進奉者曰貢。”這裡所說的都指民間勞作獻納於上的意思,正如《周禮·夏官·職方氏》職云:“制其貢,各以其所有。”這就說明夏代公社中的大部分土地已經作為份地分配給公社成員,由其獨立耕種;另一部分土地作為公社“共有地”,由公社成員共同耕種,將其收穫物採取貢納的形式,繳納給公社。這與在論述克勒特人和人氏族時曾經說過的“氏族酋長已經部分地靠部落成員的獻禮如家畜、穀物等來生活”是一樣的。

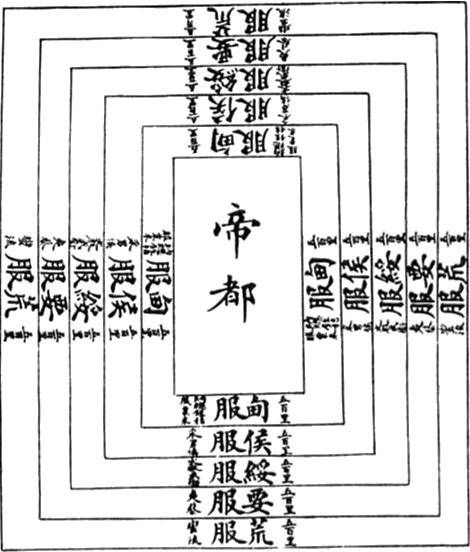

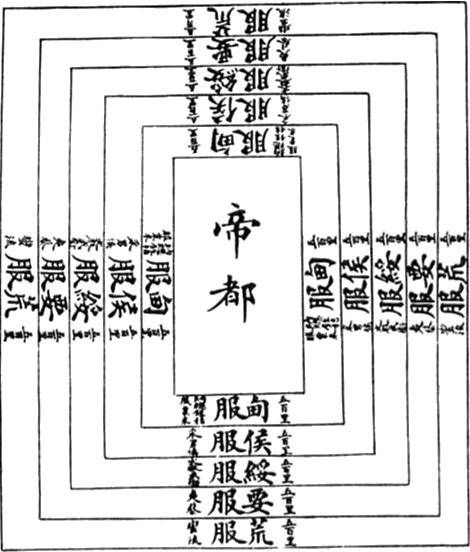

《尚書·禹貢》系後人所作,其中所記九州向國家貢納的情形,雖然不能認為完全可靠,但其中說到:“五百里甸服:百里賦納總,二百里納,三百里納秸服,四百里栗,五百里米”的隨鄉土所宜的貢納制在夏代業已存在,當是可能的。因此,所謂“夏後氏五十而貢”的“貢法”,並不像《孟子·滕文公上》引龍子所說:“貢者,校數歲之中以為常:樂歲,粒米狼戾,多取之而不為虐,則寡取之;凶年,糞其田而不足,則必取盈焉。”孟子所說的“貢法”,並非禹之“貢法”,前代學者早有指出,例如引之說云:“龍子所謂莫不善者,乃戰國諸侯之貢法,非夏後氏之貢法也”。甲骨文中的殷商與耕作。 五服圖

五服圖

五服圖

五服圖夏代的封建制度在經濟方面亦有體現。《尚書》載“四海會同,六府孔修。庶土交正,厎慎財賦,鹹則三壤成賦,中邦錫土、姓,祗台德先,不距朕行,說四海之內的氏族部落都歸附夏後,谷六種物質皆受到治理,明晰各處田地的優劣,將其分入三等以決定賦納數量,使得賦納得其正而不偏頗,賜土、賜姓,根據方國部落與夏後氏關係之密切疏遠定出封建的先後次序。《禹貢》一篇又列出賦納物品的具體情況,將物品數量分作上上、中上、下上、上中、中中、下中、上下、中下、下下九等。又根據與夏後氏都邑地理距離的遠近分作甸、侯、綏、要、荒“”。

:距離夏都城五百里以內的方國部落是夏都城的主要糧食供應區。百里之內者賦納帶秸稈的穀物;再往外百里者賦納禾穗;三百里外者賦納帶稃的穀物;四百里外者賦納粗米;五百里外者賦納精米。

:距離夏都城五百至一千裡間的方國部落是夏後氏的氏族部落的封地。先小後大,五百里至六百里為(即的封地);六、七百里為小國;八至千里地為大國。

:距離夏都城一千至一千五百里為夏後勢力所及的邊緣區域。其三百里內的可推行掌管文化教育,二百里外的推行發揮武威衛戍。

:距離夏都城一千五百至二千里為夏後必須通過結盟交涉的方法而施加影響的區域。三百里內通過同盟和平相處,二百里外為的流放地。

:距離夏都城二千至二千五百里處為異族疆域,與夏後氏只有間接的溝通。三百里內的是各少數民族,二百里外是流放地。九等和五服的描述是對夏朝賦納經濟的看法,非必夏代實況。如、不大可能是夏代所見物品,夏時期的諸侯爵位也無法考證。但是其中反映的一些看法,如夏後根據道途遠近及各地生產情況來繳納不同的產物,應當為夏代實況。

論述夏朝的賦納制度,《》曰“夏後氏五十而貢,殷人七十而助,百而徹,其實皆也”,意在夏人的“貢”、殷人的“助”和周人的“徹”制度實際都是在繳納民戶年產總和的十分之一,而且夏商周的田賦制度一脈相承,更據此認為“古來田賦之制,實始於禹”。的什一法是將一家民戶在數年之間的收成總和平均後取出一個中庸常數作為繳納數量,以夏朝的生產力和政權輻射力看,還沒有能力履行這種實物地租制度。孟子記載的“貢”字,意味著與間沒有太大的強制成分,而且可能存在一定程度的自願性。這種民眾自主性質的賦貢制度符合夏時期落後的生產力與夏後氏尚不完備的政權機構的情景,也接近於原始氏族部落的民主經濟秩序。夏朝末期,夏後氏與方國部落的關係惡化,夏後四處討伐,他提升田賦數額以充軍費,從而加重人民負擔,激化不滿情緒,使之最終離棄夏後投奔。征夏之際,湯曾誓言於眾,“‘夏罪其如台?’夏王率遏眾力,率割夏邑,有眾率怠弗協”,指訴桀的主要罪狀。桀在什一“貢”賦之外征役民兵,而後民眾不滿便採取不合作的態度。轉看的“助”法制度,平民百姓在農業生產義務外另有以兵役為主的徭役責任,其結果是助法體系下的商族的可動員兵力大於夏後兵力。

軍事

夏朝的軍隊,是為了維護統治而發明的專職征戰的工具。夏以前,各部落、部落聯盟之間的征戰由部落內部的青壯年男子負擔,夏建立後,形成了統一的部落共同體,並出現了國家機構,因此專職戰鬥的隊伍的建立是必不可少的。禹征三苗,稱他所統領的軍隊為“濟濟有眾”;啟征,嚴厲告誡所屬的軍隊要嚴格聽從他的指揮。足見當時已有強大的軍隊。《》是中國古代最早的軍法。

夏朝統治者為維護奴隸主貴族的利益,建立了一支奴隸主軍隊,於是原始形態的兵制也隨之產生。夏朝軍隊由夏王掌握。在確立啟的統治地位的甘之戰中(甘在今陝西戶縣西),啟要求全體參戰者要嚴格執行命令,對勇敢作戰、執行命令的人給予獎勵,反之則予以懲罰。據《尚書·甘誓》記載:“用命,賞於祖;弗用命,戮於社,予則孥戮汝。”可見,夏朝的軍隊已經有嚴格的紀律。由於夏朝處在階級社會早期,生產力還不是很發達,因而夏朝的軍隊數量不多。例如,夏五世國王少康逃亡到有虞氏時,住在綸(今河南虞城東南),只有500部屬。後來,少康聯合斟尋氏和斟灌氏兩個部落,推翻了竊據夏朝的寒浞,恢復了夏王朝的統治。

夏朝軍隊以步兵為主,但車兵已開始出現。《》中“左不攻於左,汝不恭命;右不攻於右,汝不恭命;御非其馬不正,汝不恭恭”的記載,證實了車兵的存在。左是車左,執弓主射;右為車右,執戈矛主刺殺;御者居中。一輛戰車,三個乘員,與後來商朝車兵編制一樣。另外,《》中將夏代戰車稱為鉤車。夏朝軍隊使用的武器,主要是木石製造的戈、矛、斧、殳和弓箭,也有少量的青銅兵器。夏朝時還沒有常備軍,只有貴族組成的平時衛隊,作為夏王的警衛。如果發生戰爭,夏王就臨時徵集奴隸主組成軍隊進行戰鬥。

經濟

農業

在夏代,文明有較大的發展。《論語·泰伯》載禹“盡力乎溝洫”,變水災為水利,服務農耕。其實水利技術的套用是黃河流域人民在勞動實踐過程中慢慢積累開發出來的,並非大禹一人所為。傳說禹的大臣開始釀造酒,夏後又發明了的釀造方法。新石器時代後期中原文化中的就有了釀酒的習慣,到了生產力更強的夏代,釀好酒、飲好酒變成了一種權力和財力的象徵。古文獻中記載到的“造酒”、“儀狄作酒”、“造秫酒”、“少康作秫酒”等傳說都可以佐證酒在這個時期的重要性。夏商西周時期的酒均為度數不高的糧食酒,並不濃烈。《禮記·玉藻》中記載古人飲酒飲三後依然肅靜腦明。 捕魚(雕塑)

捕魚(雕塑) 勞作(雕塑)

勞作(雕塑)

捕魚(雕塑)

捕魚(雕塑) 勞作(雕塑)

勞作(雕塑)為了適應農業生產的需要,探索出農事季節的規律,現代仍舊流行的有時稱為的可能是在夏代編成的。有一定發展,還有一些專門從事畜牧業的氏族部落。如有扈氏在甘戰敗後,被貶為牧奴從事畜牧工作。三代庶民的主食是由各類穀物做成的。將、、、煮成稀粥、濃粥食用,社會上層則多食乾飯,偶食青菜。只有在舉行大型的祭祀活動時才宰牲,禮肉置於內在地下儲藏。在多處二里頭文化遺址都有發現黍殼、稻殼的遺存。

工業

隨著夏代農業生產的發展和生產部門的分工,燒制陶器,琢磨石器,製作骨器、蚌器,冶鑄青銅器和製作木器等各種手工業,也有了新的發展和分工。 龍山文化的蛋殼高柄杯

龍山文化的蛋殼高柄杯

龍山文化的蛋殼高柄杯

龍山文化的蛋殼高柄杯在燒制陶器方面,當時不僅廣泛使用了快輪製造技術,而且在燒造方法上,又多採用陶器出窯前的施水法,使陶器多呈灰黑色、灰色或黑色,且又質地堅硬。陶器表面除多施用籃紋、方格紋與繩紋等裝飾外,還有精美而細緻的指甲紋、羽毛紋、劃紋、圓圈紋和鏤刻等裝飾。器形品種如炊器、飲器、食器和盛儲器等達三十多種。特別是有些造型美觀,製作精湛,胎質細膩、薄如蛋殼、器表漆黑髮亮的磨光黑陶器,只有具備燒陶豐富經驗和高超技術的人才能燒制出來,故制陶業大概已成為獨立的手工業生產部門。

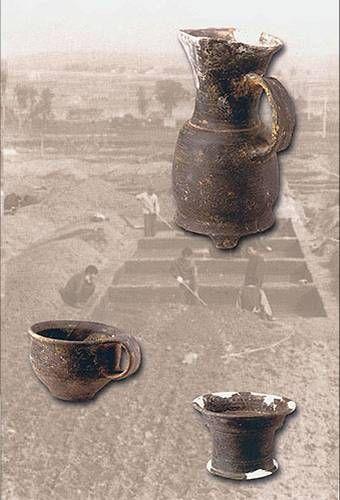

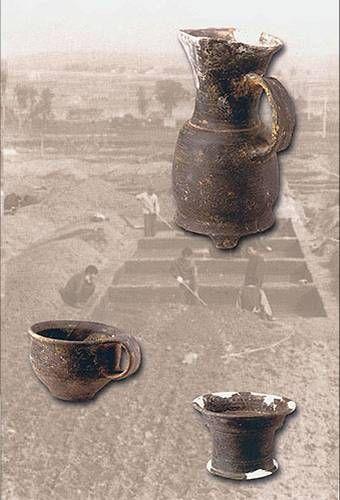

在石器製造方面,以鑽孔石鏟與石刀為主。各種石器磨製精緻,幾乎沒有鑽孔損毀或重鑽的現象,表明製作石器的技術已相當成熟。少數靠近山區的遺址中,有較多的石器成品出土。而在遠離山區的地方半成品和打下來的石片則不多見。說明這些地方出土的石器都是由製造石器的地方交換而來;還說明當時石器的專門加工和交換已經出現。 夏朝器具

夏朝器具

夏朝器具

夏朝器具在文獻中,有夏代冶鑄青銅器記載。如“禹鑄九鼎”和夏後啟命人在昆吾鑄鼎,出土的鑄造銅器的遺存可以為證。如在臨汝縣煤山龍山文化中晚期遺址中,出土了煉銅坩堝殘塊,其中最大的一塊長5.3、寬4.1、厚2厘米,上面保存有六層冶銅痕跡。鄭州牛砦龍山文化晚期遺址中,也出土過一塊煉銅坩堝殘塊,殘塊上還粘附有銅碴與銅銹,經化驗是屬於銅錫合金的青銅遺存。特別是1980年在登封王城崗的發掘中,出土了一件青銅殘片,殘寬約6.5、殘高約5.7、壁厚約0.2厘米,經化驗是包含有錫、鉛、銅合金的青銅。其器形有可能是青銅鬹,有些學者認為,夏代已經鑄造銅器,並進入了青銅時代。 二里頭文化青銅酒器

二里頭文化青銅酒器

二里頭文化青銅酒器

二里頭文化青銅酒器此外,製造木器、玉器、骨器和蚌器,以及紡織和釀酒等,在夏代都可能已成為獨立的手工業生產部門。

畜牧

在夏代,農業文明到了很高的程度,有一定發展。有一大批奴隸從事畜牧工作,還有一些專門從事畜牧業的氏族部落。馬的飼養得到很大重視。此外製陶業在夏代可能已經成為一個獨立的極為重要的行業。至於,中國已經發現了二里頭文化的銅刀。如果二里頭文化被認為是夏朝時期的文化,那么這件青銅器就是夏朝時期的。夏代青銅器的形式非常接近,它鑄造青銅的歷史不長,所以沒有形成一個好的規範,所以它有點像陶器的樣子,跟夏代出土的陶器一模一樣,比較原始,它沒有好多花紋,有小圓點,刻畫簡單的線條。

文化

文字

原始文字的雛形,從到等文化遺存看已經出現,並在逐步發展中。在河南安陽商都殷墟等處發現的字和,是中國現已發現的最早的文字,是基本成熟的文字。從殷墟時代上溯到夏初,不過八九百年,夏代已有文字和文獻記錄,是無可懷疑的。商朝的文字是成熟的,夏朝的文字也是成熟的,因為歷史上已有的記載,、則是夏朝的傳世文字,是夏篆。

提到篆字,自然會想到和,所謂大篆,即指周篆;所謂小篆,即指。篆字,就是官方文字。歷史上還有夏篆一說,由於人們未發現,所以一直對夏篆有不同看法,如:‘夏篆,傳說中夏代的文字。一般以為太史籀著《》十五篇,始為篆字,此‘夏篆’所言之‘篆’,泛稱也。從考古實物來看,尚未發現確切可靠的夏代文字;如有之,則必較更原始一些。古人多有以大篆附會夏篆之說,凡此種種,皆依託之偽說’在這裡夏篆被認為是‘附會’‘偽說’其根據是夏朝文字不存在,就談不上夏篆了。

二里頭遺址

夏朝沒有文字直接流傳下來,所以只能依賴古代文獻的記載了解夏朝的國王、官吏、軍隊以及刑獄情況。現代以來,河南省洛陽市偃師市區二里頭村遺址中大型宮殿、墓葬以及許多青銅器的出土,則從一個側面揭示了作為新石器晚期部落聯盟夏國的政治經濟及社會文化、生活等各方面的情況有關夏代社會發展的情況,古代文獻記載既少,又多模糊不清。關於夏代的地下工作,還在繼續探索中。

經過多年的調查和發掘,在河南西部和山西南部等地,發現了一種介於河南和鄭州二里崗早商文化之間的文化遺存,以河南洛陽偃師的內涵較典型,稱為“”。這一文化遺存的時間,據測定,約在公元前1900年左右,屬於夏代紀年範圍內。當前,雖然還沒有足以確定它是夏代文化的直接證據,但所提供的豐富考古資料,有力地推動了探索夏代文化的工作。

生產工具

洛陽偃師遺址出土的生產工具,仍以為主,骨角器和蚌器也還在使用,在一些房基、灰坑和墓葬的壁土上留有用木質耒耜掘土的痕跡。當時的勞動人民使用這些比較原始的工具,發揮他們的勤勞和智慧,平治水土,發展農業生產。 大禹治水圖

大禹治水圖

大禹治水圖

大禹治水圖已知還沒有在夏代的遺址中發現較大的青銅器,但在二里頭文化遺存中有青銅鑄造的刀、錐、錛、鑿、鏃、戈、爵等工具、武器和容器,同時還發現有鑄銅遺址,出土有、銅渣和坩堝殘片。出土的銅容器系採用複合范鑄成,反映當時的鑄銅工藝已有一定規模和水平。於2006年被國務院授為“華夏第一王都”。傳說禹的大臣開始造酒,夏王少康又發明了秫酒的釀造方法。為了適應農業生產的需要,探索出農事季節的規律,現代仍舊流行的有時稱為的就是那個時代發明的。

交通工具

夏朝人使用的工具都是以為主。夏朝都城出現了,但還不能確認是人力車還是,因為車轍只有1米寬,和商朝的2米寬車轍不同,商朝已經確認使用馬車了。

科技

夏代設有曆法官。後人專門整理的《》,已經被現代的天文學者證實是綜合夏代至春秋時期知識的,《夏小正》為中國現存最早的科學文獻之一,書中除二月、十一與十二月外,每月載有確定季節的星象(主要是拱極星象與黃道星象)以指導務農生產,另外亦有記載當月植物之生長形態、動物之活動習性與祭祀(亦為物候學之重要典籍)。

由於《夏小正》內容涉及星象與農業賴以使用之曆法的關係,對古代與先秦曆法研究也有相當重要之參考價值。

《夏小正》是中國現存最早一部具有豐富物候知識的著作。其經文有463字,按一年12個月分別記載了物候、氣象、天象、和重要政事,主要是有關生產的農耕、蠶桑、養馬以及採集、漁獵等活動。

地圖的出現,從夏禹治水的傳說中可以看出當時人們已經認識了許多高山大河,確定了大地的東西南北,學會了開渠、分洪、修堤,並且掌握了計算、測量和繪製簡單的地圖。傳說大禹通過自己的實踐,收集了九州島島獻來的銅等金屬,鑄了九個大鼎,鼎上分別有各州的山川、草木、禽獸,有人說這可能是導遊的“指南圖”,或者說是4000年前的原始地圖。

外交

三苗

“苗”與“蠻”在上古漢語中同音同意,與後世的應是同源。《·魏策》記載了三苗的地望,東面洞庭,西面彭蠡,北起文山,南接衡山。堯舜時期,洪水泛濫,三苗趁機在東南作亂,曾與、和治水失敗的被合稱為天下“四罪”,必懲之方才鹹服民眾。舜派禹降服苗民,未得結果。舜晚年又親自南征,途中在蒼梧之野病逝。禹繼續征苗事業,作誓師詞《禹誓》,與苗軍展開了一場歷時七十天的大戰,克服苗師,平定三苗。從此三苗衰微不振,退出了歷史的舞台。

東夷

夷人位居中原之東,故稱 。東夷族起初分布在至南麓一帶,在夏商時期分作四部,一支留居冀中,北支環繞渤海灣遷至、,南支經山東南下到,另有西支遍及華北平原西部山西、河南二省,最遠達陝西,這一支在夏朝早期與夏後氏構成矛盾,曾在太康至杼的期間對夏後氏政權構成不小的威脅。 興於,其後北遷至渤海之濱,在那裡逐漸壯大。五帝時期曾加入的部落聯盟,協同驅逐大風、十日、九嬰、猰貐、鑿齒、封豨、修蛇等逆盟部落,威望一度振興。夏初,有窮氏西遷於鉏,逼近夏後氏的心臟區域。太康時,夏室中衰,有窮氏首領藉機西進。南渡黃河,滅結封豨、夔、洛伯、四個夏後屬國,占據嵩山北麓、河伯故地窮石。遂後奪取夏都斟鄩,淫放太康於,另立其弟中康。中康陟,子相立,羿遂代之,如此奪取了政權。八年後,羿被義子殺害。寒浞烹羿之肉強迫羿子吞食,羿子不肯便被寒浞殺害。寒浞又娶羿妻純狐氏,生豷、澆二子。寒浞殘暴昏庸,夏後少康聯合有鬲氏降臣靡、有虞、有仍、斟灌、斟鄩等親夏氏族一舉滅掉了豷、澆和寒浞。有窮氏族人自此離開河洛地區,向西南遷徒。

東夷族的東南支分為九族,統稱“九夷”。《》記載,相時,“於夷來賓”,而少康復國時,只有方夷歸附,其餘八支繼續與夏族抗爭。少康子杼在位期間,大力改善軍事裝備,作甲作矛,屢敗夷族,把夏後的勢力擴張到東海之濱。至杼子槐時,九夷紛紛歸附夏後,往後夷夏彼此和睦。

商

族,源於黃帝曾孫帝嚳高辛氏,始祖為帝嚳妃有娀氏所生。契為禹同期人物,居於,曾協助大禹治水。經、、、、五位先公,商族從豫東發展到豫北。冥任夏後水官,在治水過程中死去。冥子王亥在位時,商族經濟達到新的高峰,《》記載王亥一次祭祀可用牲多達五十頭牛。為解決牲口過剩、不易畜養的問題,王亥將一部分牛羊托寄於河伯氏和。有易氏首領綿臣卻得寸進尺,強迫王亥交出所有牲口,王亥拒絕,綿臣便將其殺害,奪走牛羊。後來王亥之弟從綿臣手中奪回了牛羊。王恆之子又聯合河伯氏討伐有易氏,殺死綿臣。商族在有易氏沒落的同時強大了起來。、時期,商族勢力不斷上升,他們拉攏黃河下游各氏族部落,一步步逼近中原夏後氏地區。天乙湯繼位後,網羅人才,在、、、的協同下,始征,又先後消滅韋、顧、昆吾等親夏氏族,削弱夏後勢力,“十一征而無敵於天下。”湯趁夏地發生旱災,起兵西進,在鳴條與夏後桀展開激戰,桀抵擋不過,經歷山逃至南巢。湯在西亳稱王,夏朝覆滅,商朝成立。

爭議

是否存在夏朝

由於流傳下來與關夏代有關的史料十分匱乏,某些歷史學家、文人(胡適、、等)否認夏朝的存在,夏朝不存在,夏朝文字也就不存在了。雖然至今還未挖出夏朝文物,也未發現夏朝文字,但是《·夏本紀》中記載的夏代世系與《》中記載的商代世系一樣明確,商代世系在出土的甲骨卜辭中得到證實,因此《史記·夏本紀》中所記的夏代世系被多數學者認為是可信的。這樣,在考古學家對安陽殷墟、鄭州商城等商代的物質文化遺存有了進一步認識的基礎上,提出了夏文化探索的研究課題,希望用考古手段去找到夏代的物質文化遺存,進而恢復夏代歷史。

古史學家依據文獻資料,提出有兩個地區可能是夏人的活動地區:一個是河南西部附近的、和平原;一是山西南部的下游地區。因為傳說中夏代的都邑和一些重要的歷史事件,大多同這兩個地區有關。1959年開始“”調查,拉開了夏文化探索的序幕。四十年來在豫西、晉南開展了一系列考古調查和發掘工作,使夏文化探索的目標逐漸縮小。多數學者認為:以遺址命名的“”(包括二里頭類型和東下馮類型)和豫西地區的“”是探索的主要對象,並對夏文化問題發表了各種看法。惟因缺乏文字等直接證據,學術界對哪種遺存是夏代文化還沒有形成共識。但是無論是豫西地區的“龍山文化”還是“二里頭文化”,均已積累了相當豐富的資料,它為最終解決這個問題創造了很好的條件。

據傳宋代宣和年間出土的一組春秋時期青銅器(作器者叔夷乃後裔,齊靈公時任正卿)有銘文追述祖業說:“……隙成,又嚴在帝所,溥受天命,刪伐夏司,敗厥靈師,以少臣惟輔,鹹有九州,處禹之堵……”也就是“威武的成湯,敬畏天帝,接受天命,討伐有夏,打敗其軍。在小臣的輔佐之下,囊括九州之地,占有之都。’這段銘文同西周以來文獻中關於夏和殷(商)是前後承替的兩個王朝、‘殷革夏命’的說法完全一致,成為兩周史籍有關夏王朝記載的有力佐證”。鑒於記述夏王朝與夏商更替的文獻史籍沒有早到西周者,所以春秋銅器叔夷鐘恐怕還是無法成為“西周以來”或“兩周史籍有關夏王朝記載的有力佐證”。

2002年面世的屬西周中期,其上有“天命禹敷土,墮山浚川”的字樣。銘文記述採用削平一些山崗堵塞洪水和疏道河流的方法平息了水患,並劃定九州,還根據各地土地條件規定各自的貢獻。在退後,那些逃避到丘陵山崗上的民眾下山,重新定居於平原。由於有功於民眾,大禹得以成為民眾之王、民眾之“父母”。遂公盨的發現,將大禹治水的文獻記載提早了六七百年,是所知年代最早也最為詳實的關於大禹的可靠文字記錄。但文中並無“夏”的字樣,禹似乎還具有神格而非人王,因而這篇銘文似乎並不能被看作是夏代“大禹治水傳說最早的文物例證”。

定位奴隸社會

根據馬克思歷史理論,夏、商、周三代曾被定性為,此觀點爭論較多。奴隸社會以社會下層的廣大奴隸民眾為主要生產角色,然而就傳統文獻記載以及考古發掘工作並沒有發現中國上古時期廣泛實行奴隸制度的跡象。總結、和古日耳曼民族的社會歷史提論,原始社會的原生形態在向文明邁進時,衍變為次生形態,或農奴制度取代原始的氏族公社,他認為原始氏族制度的消失是不可避免的。然而在古代的中國,氏族制度並沒有消失,而它在很長的時期內頑強的保存著。在國家的萌芽期,原始的氏族公社制度無法承載對廣大區域進行有效管理的任務,從而衍變為一種氏族的度。又在時期衍變為宗法封建制度。有效的施行度需要一個完善的體系和一個強大的軍事勢力,這是不具備的。中國在三代時期曾施行過小規模的奴隸制度,但始終沒有達到西方文明的規模。在古希臘的城邦里奴隸人口普遍超逾自由人口,奴隸人口占古羅馬義大利半島總人口的四成以上。社會的主體分別是“”和“”,儘管社會地位低下,他們還是有家有戶的平民,其生產作物通過“貢”、“助”、“徹”賦交於上,而不是奴隸制下的無償掠奪。真正的奴隸只是比例占少數的和,他們並沒有取代庶民主體成為社會的主要勞動力,而更多的是用於。

世系

| 帝王 | 戰爭 | 在位時間 | 都城 | 都城今址 |

|---|---|---|---|---|

(之子) | 阪泉之戰 | 前2495年—前2395年 | ||

涿鹿之戰 | ||||

(黃帝次子) | ||||

(昌意之子) | 前2322年—前2245年 | |||

(長子) | 前2245年—前2176年 | |||

(帝嚳) | 前2168年—前2097年 | |||

() | 前2097年—前2037年 | |||

() | 前2037年—前2029年 | 山西運城夏縣 | ||

(鯀之子) | 討伐三苗 | 前2029年—前1978年 | 陽城 | 今河南登封 |

今山西安邑或晉陽 | ||||

今河南 | ||||

(之子) | 攻益之戰 | 前1978年—前1963年 | 河南許昌禹州 | |

甘之戰 | ||||

攻河西之戰 | ||||

前1963年—前1955年 | 河南偃師二里頭 | |||

攻羲和氏之戰 | 前1955年—前1946年 | 斟鄩 | 河南偃師二里頭 | |

攻東夷之戰 | 前1946年—前1916年 | → | 河南商丘睢陽區西南→ 河南濮陽西南 | |

澆滅相之戰 | ||||

后羿、寒浞 | 篡夏40餘年 | 前1916年-1871年 | 鉏→ | |

復國之戰 | (21年)前1871年—前1852年 | 河南商丘虞城縣利民鎮東南 | ||

滅澆之戰 | ||||

() | 滅豷之戰 | (17年)前1852年—前1837年 | 河南濟源西北2公里廟街原城 | |

滅寒浞之戰 | ||||

攻東夷之戰 | ||||

洛伯與河伯之戰 | (44年)前1837年—前1795年 | 河南開封市祥符區國都里村 | ||

商上甲微滅有易氏之戰 | (18年)前1795年—前1779年 | 老丘 | 同上 | |

(25年)前1779年—前1756年 | 老丘 | 同上 | ||

攻九苑之戰 | (59年)前1756年—前1699年 | 老丘 | 同上 | |

(18年)前1699年—前1682年 | 老丘 | 同上 | ||

() | (8年)前1682年—前1675年 | 河南安陽東南 | ||

(9年)前1675年—前1669年 | 西河 | 同上 | ||

(11年)前1667年—前1657年 | 西河 | 同上 | ||

(7年)前1657年—前1651年 | 西河→ | 安陽東南→偃師二里頭 | ||

() | 攻有施氏之戰 | (52年)前1651年—前1600年 | 斟鄩 | 偃師二里頭 |

攻有緡氏之戰 | ||||

敗於鳴條之戰 |