周朝(前1046年—前256年)是中國歷史上繼之後的第三個。周王朝共傳國君30代37王,享國總計791年。

周朝分為“西周”(前1046-前771年)與“東周”(前770年-前256年)兩個時期。西周由姬發創建,定都()(今陝西西安西南);五年,建設都城()(今河南);公元前770年(周平王元年),平王東遷,定都()(今河南洛陽),此後周朝的這段時期稱為東周。史書又將西周和東周合稱為。

其中東周時期又稱為“春秋戰國”,以韓、趙、魏聯手打敗執政的智氏家族,為分水嶺,分為“春秋”及“戰國”兩部分。

在滅商之前,周部落源自(漢)民族,因為遭到、等遊牧部落的侵擾,周部落的首領率領遷移到岐山下的平原定居下來。生活於渭河,其始祖就是被稱為農神的“”,《說文》雲“黃帝居姬水(一說是河南中部鄭州新鄭市一帶的,一說是陝西關中中部武功縣一帶的,另一說位於陝西北部附近的沮河),以姬為氏,周人嗣其姓”,語言為上古漢語,文字上仍採用古漢字,在民間記事仍以龜骨和牛骨刻字記事為主,王室則以新興的錦帛等記事為主。周朝行(),周王為“天下共主”。

基本介紹

- 中文名:周朝

- 外文名:the zhou dynasty

- 時間:約前11世紀~公元前256年

- 帝王:、周文王、周武王、周平王等

- 都城: 、洛邑

- 主要城市:

- 貨幣:貝幣、刀幣、布幣

- 所屬時期:周朝

- 主要民族:華夏族

- 開創者:姬發

國號,歷史,周人起源,周人崛起,滅商建周,周公攝政,成康之治,由盛轉衰,犬戎之禍,平王東遷,春秋時期,霸主爭雄,戰國時期,周朝滅亡,疆域,領土區域,最大時期,行政區劃,政治,中央制度,封建制度,宗法制度,井田制度,禮樂制度,國野制度,軍事,經濟,文化,百家爭鳴,繪畫,雕刻,書法,音樂舞蹈,科技,青銅藝術,玉石工藝,漆器工藝,冶鐵技術,織繡工藝,帝王世系,

國號

早期居於姬水一帶,公劉時,周部落則已遷居於豳。周人早先並無“周”的概念,氏族以定居的為國,國即是城。他們居住穩定,為農耕為主的。自公劉起,又經九世傳位,到為部族首領時,周人受薰育戎侵襲逼迫,不得不離鄉遠徙。他們歷盡艱辛,越過漆、沮和梁山,遷至渭河流域以南之周原,就此產生“周”的概念。“周”字最初寫法是:上田下口,上下合成,後來演變為周字。

歷史

周人起源

周人的祖先是曾孫,元妃的,即。商朝初年,的公劉率族人從邰遷到磁。周人早期居於陝西武功一帶,公劉時,周部落則已遷居於。由遊牧部族漸變為農耕為主的。自公劉起,又經九世傳位,到為部族首領時,周人受薰育戎侵襲逼迫,不得不遷徙。他們越過漆、沮和梁山,遷至渭河流域以南之周原。“周”字最初寫法是:上田下口,上下合成,後來演變為周字。 古公亶父雕塑

古公亶父雕塑

古公亶父雕塑

古公亶父雕塑周原物產豐富,土地肥沃,灌溉便利,農耕條件優越,經濟發展快速。造田營舍,建邑築城,國力迅速恢復壯大。遷到周原以後,周與商有了聯繫,為了保障部族安全,與王朝共主的商朝建立起穩定的同盟關係,卑事商王,在商王朝的保護下積聚力量,並且接受了商朝的文化體系,特別是有關於天命的觀念,周朝建立之後,這套天命觀念經過了()的再次梳理,成為治世立國的政治基礎,進而形成了影響後代王朝數千年“”的概念。

之時,周已頗具規模。而且有三子,偏愛小兒。長子及次子為順父意傳位與,自身逃亡荊蠻,與當地本土氏族結合,後為吳國。根據《》以及民國之後等人的看法,此時期的周國已經有了“翦商”的想法,吳國的建立則是打算建立西、南兩個戰略方向發展的結果。

周人崛起

西伯繼位後,國力不足與殷對抗,固繼續臣服於殷,為殷西伯。但對周並 不放心。一度囚禁於,並殺其子作為肉湯、迫文王喝下。周人以寶、美女賄賂商紂,求得釋放文王。文王歸國後,謀商之心並無鬆懈。他一方面倡導發展生產,制定“”之法律,大肆搜捕逃亡奴隸,防止勞動人口流失,增強周族實力,使周國附近一些部落歸附。另一方面進行武力擴張,根據《》記載,周國首先討伐西方、等小國,以固後方,接著東伐(在今山西長治西南)、又伐(即孟,在今河南沁陽),最後伐,深入到商朝勢力範圍。此時周國已“三分天下有其二”,文王便遷都於豐都(今灃河西岸),準備進取殷商。 周武王姬發

周武王姬發

周武王姬發

周武王姬發滅商建周

周國興盛於昌作首領的時候,在他的統治使周國強盛,死,次子即位,率兵會盟軍於(今河南孟津),公元前11世紀,率戎車三百,虎賁三千,甲士四萬五千與朝七十萬軍隊大戰於(今河南)。周軍大勝,於身被珠寶玉器自焚。商朝亡,因為周部落到時遷居於,武王滅殷以後,就以“周”為朝代名,周朝立。在灃河東岸又建,豐鎬二京隔水相望,有橋相連,並稱豐鎬城,即。

周公攝政

周武王滅之後,公元前1045年,實施分封諸侯制度,大封皇族及功臣,如封於、於等,另封子受辛之子於朝歌,又封、、叔處為“三監”,以監視的行動,前1043年,,子誦即位,是為,由輔政,公元前1041年。三監(、、)看不慣周公旦輔政,而更怨恨周公旦比自己年歲小卻執掌輔政大權,於是聯合武庚叛亂,史稱“”,周公旦不得已出征,花了三年,於公元前1039年平定此亂,及管叔鮮被殺,蔡叔度被流放,霍叔處被廢為庶民。周公旦感到中原難以掌控,於是在洛陽盆地伊、洛二水一帶建設新的都邑,取周道始成之意,定名都城(今河南)。 周武王滅商的牧野之戰

周武王滅商的牧野之戰

周武王滅商的牧野之戰

周武王滅商的牧野之戰成康之治

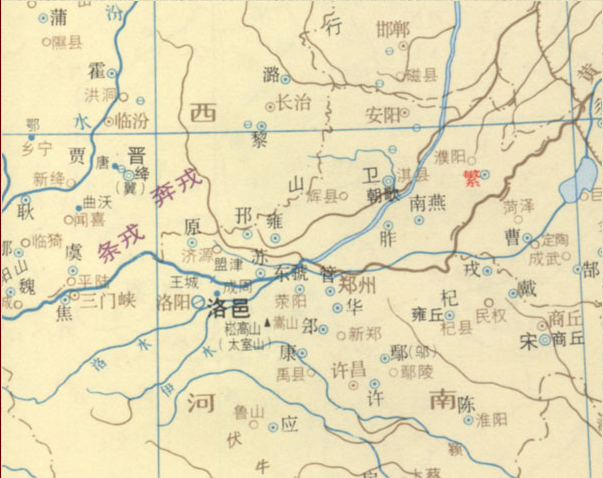

公元前1021年,歿,其子即位,是為,公元前996年,歿。公元前1042年至公元前996年的四十六年間,天下安寧,刑錯四十餘年不用,新的都城成周洛邑(今河南洛陽)建成,周公還政周成王,周朝進入鞏固時期,史稱“”。 西周中原圖

西周中原圖

西周中原圖

西周中原圖死後,其子繼位,是為。十六年,昭王親征楚,南國鎮國等諸侯國出兵相隨,深入江漢以南地區。南征共3次,最後一次周昭王還師渡時,遇天災溺死,三軍覆沒。其子繼位,是為,繼位時年已五十。穆王向四方發展,西伐犬戎,南征荊楚。但好遊行,以致朝政鬆弛。東方趁周穆王西遊之際,率九夷反叛周,周穆王東征,東方等諸侯國出平相隨,平亂得勝。周穆王在位期間東征西伐,王朝疆土不斷擴大,有力地鞏固了周王朝的統治。

由盛轉衰

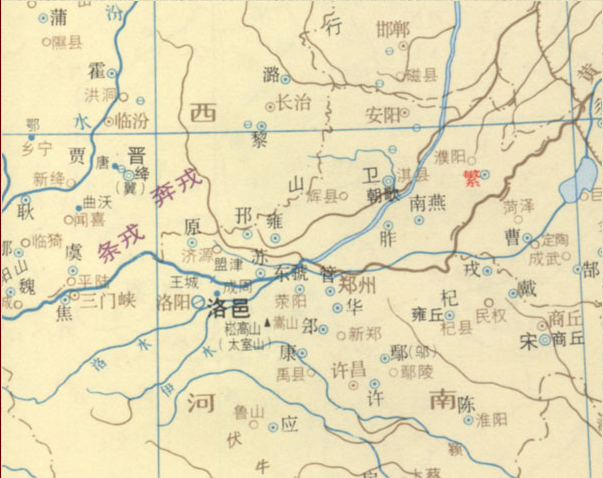

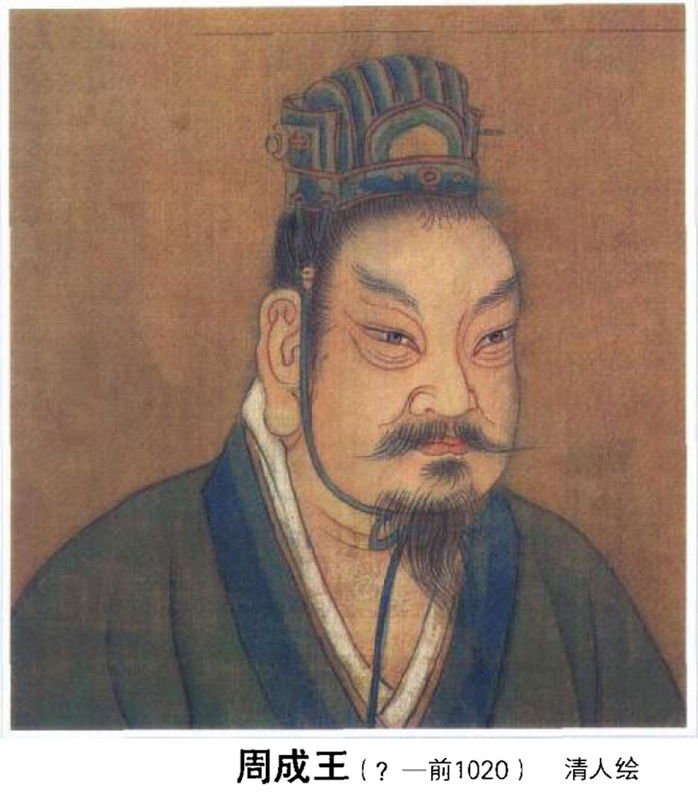

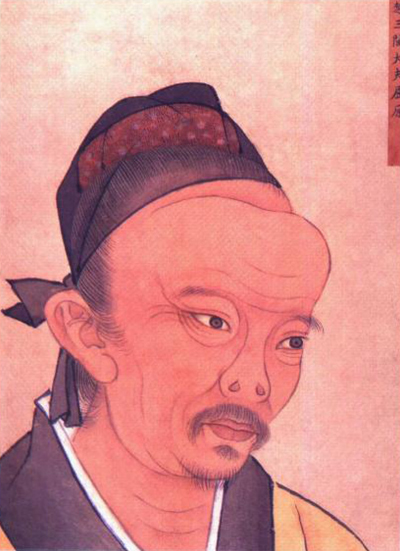

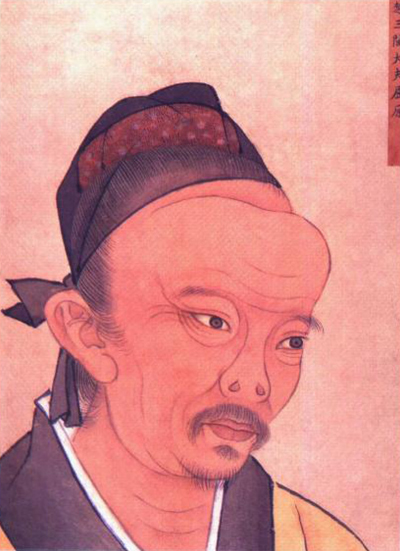

經過時代,周朝實力漸不如前。這一時期,西北戎狄漸興。時,戎狄交侵,暴虐中國。周人深為所苦。 開創成康之治的周成王

開創成康之治的周成王

開創成康之治的周成王

開創成康之治的周成王時期,連年戰亂,百姓苦不堪言。同時,周厲王以為卿士,壟斷社會財富及資源。為壓制國人不滿,周厲王命衛巫監視,有謗王者即殺。結果人人自危,終於釀成。前841年,中國(周朝)暴動,厲王出奔到彘(今山西霍縣)。朝中由虎、兩大臣行政,號為(一說由諸侯共伯和攝行政事)。

共和十四年(公元前828年),厲王死於彘,太子靜即位,是為,在位四十六年。宣王勵精圖治,政通人和,諸侯來朝得宗周。宣王晚年,周王朝重新出現衰象。宣王干涉魯國君位承繼,以武力強立,引起諸侯不快。三十六年,征伐條戎、奔戎,結果慘敗。三十九年,與別支姜氏之戎戰於千畝,再慘敗。

犬戎之禍

公元前781年,繼位,任用好利的執政,朝政腐敗,國人怨聲四起;幽王三年(公元前779年),伐六濟之戎失敗;同時天災頻仍,周朝統治內外交困。幽王廢正後申侯之女及宜臼,改以嬖寵美人為後,其子為太子。宜臼逃奔,申侯聯合與進攻幽王。周幽王與伯服均被殺死於。公元前771年,西周滅亡。 洛陽金村大墓出土的金鑲嵌玉龍

洛陽金村大墓出土的金鑲嵌玉龍

洛陽金村大墓出土的金鑲嵌玉龍

洛陽金村大墓出土的金鑲嵌玉龍平王東遷

被殺後,申、曾等諸侯見目的達到,而此時鄭、衛、晉等諸侯國率領的勤王之師也已經趕到,於是申侯與繒侯與外面的鄭、衛、晉等諸侯裡應外合,大敗犬戎,犬戎退走。鄭、衛、晉等諸侯立周幽王太子宜臼為王,是為周平王,平王東遷,定都(今河南),史稱東周。與此同時,等王朝大臣立王子余臣為王,史稱“”,這樣便出現了二王並立的局面。但諸侯絕大多數隻承認周平王,而不承認。周平王21年(公元前750年),殺,結束了“二王並立”的局面。

春秋時期

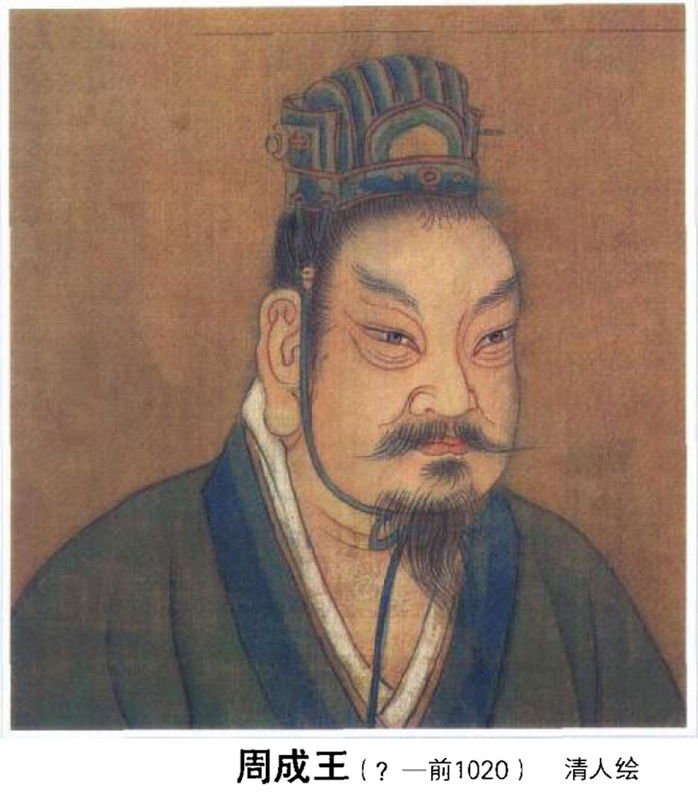

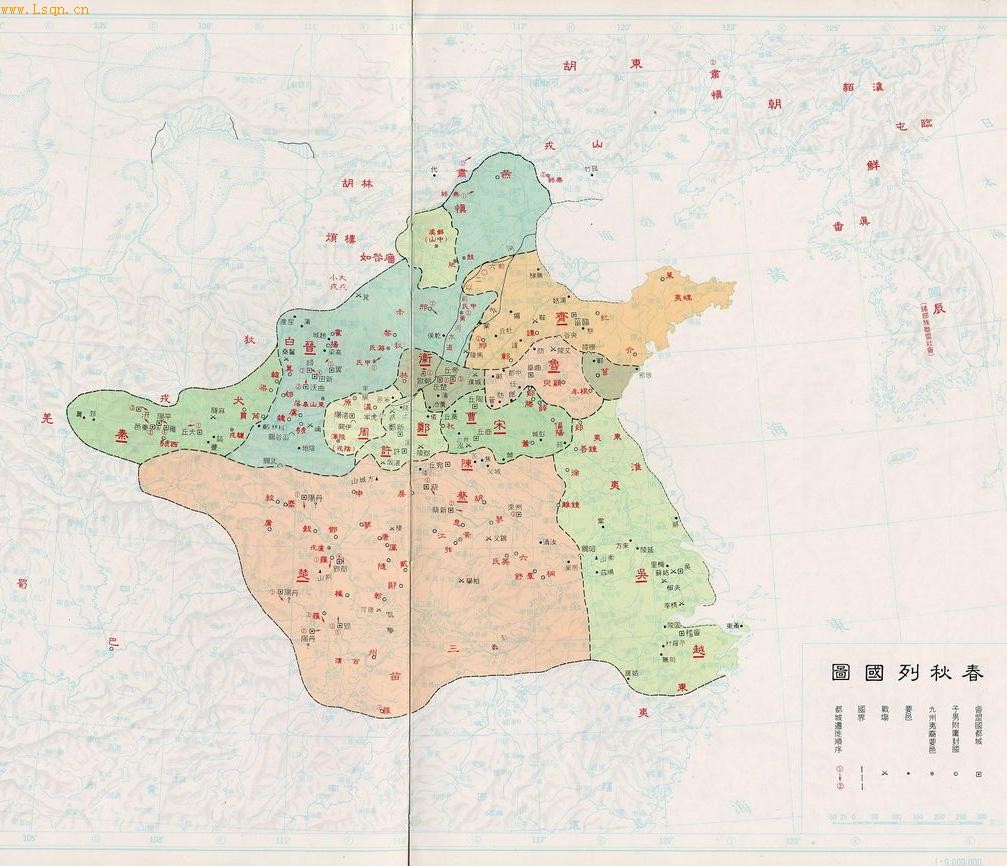

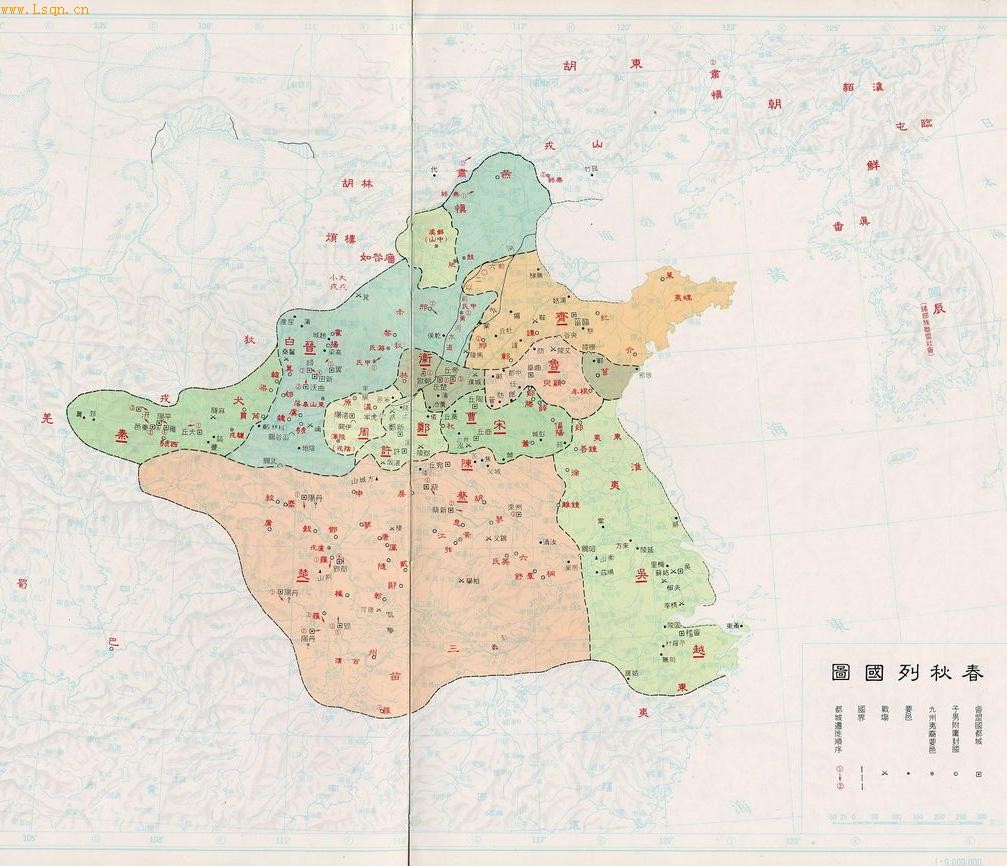

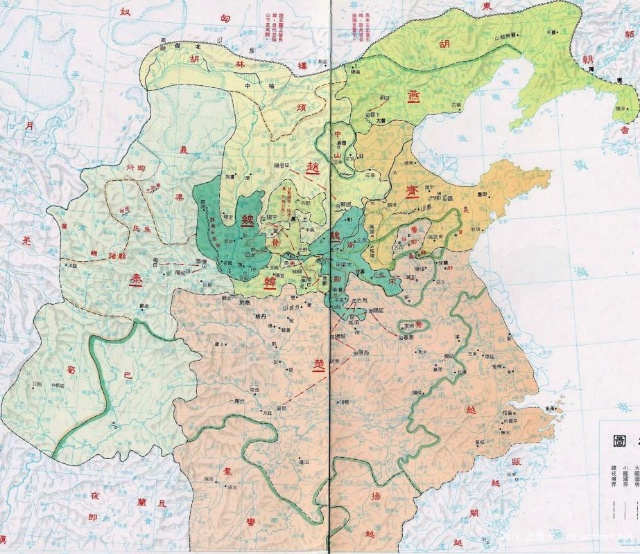

公元前770年至公元前476年的春秋時期,那時一些較大的諸侯國,為了爭奪土地、人口以及對其他諸侯國的支配權,不斷進行兼併戰爭。誰戰勝了,誰就召開諸侯國會盟,強迫諸侯承認“霸主”地位。 先後參與爭當霸主的有:齊桓公、宋襄公、晉文公、、。歷史上把他們稱為“”。 春秋時期地圖

春秋時期地圖

春秋時期地圖

春秋時期地圖在諸侯爭霸的過程中,大國兼併小國,諸侯國數量逐漸減少,華夏民族和其他各族交流頻繁,促進了民族融合。春秋末年,吳國和越國,也參加了爭霸戰爭。起初,吳國打敗了越國,強迫越國臣服。越王勾踐天天舔嘗苦膽,立志報仇。經過長期努力,越國終於重新強盛起來,並滅掉了吳國。

春秋時期,鐵器已經在農業、手工業生產中使用。農業生產中使用、等。鐵器堅硬、鋒利,勝過木石和青銅工具。鐵的使用,標誌著社會生產力的顯著提高。周朝時期,也開始用牛耕地。耕作技術提高了,農業生產進一步發展起來。一些貴族把化為,逐漸採取了新的剝削方式,讓種田的勞動者交出大部分產品,保留一部分產品。

- 鄭莊公稱霸

霸主爭雄

- 齊桓首霸

公元前685年,齊桓公繼位,以管仲為相,整頓國政,廢除井田制度,按土地的肥瘠,確定賦稅,設鹽、鐵官和,增加財政收入,寓兵於農,將基層行政組織和軍事組織合為一體,增加了兵源和作戰能力,迅速成為華夏各國中最富強的國家。然後就打起了“尊王攘夷”的,多次大會諸侯,幫助或干涉其它國家,抗擊夷狄,終於在三年(公元前679年)成為霸主。二十一年(公元前656年),齊桓公帶領八個諸侯國的聯軍,以優勢兵力迫使屈服,訂立了,成為之首。齊桓公建立了霸主會盟的約定製度。 春秋時期周王室的禮器

春秋時期周王室的禮器 齊桓公雕像

齊桓公雕像

春秋時期周王室的禮器

春秋時期周王室的禮器 齊桓公雕像

齊桓公雕像齊桓公死後,、等為亂,五公子奪位,齊國內亂不止。據說,齊桓公的五個兒子互相戰爭,箭矢射到了齊桓公的屍體上,都沒有人顧及。南方的興起,消滅了其北方的幾個小國之後將矛頭指向中原。襄公以擁立、平定齊亂之功,試圖再次大會諸侯以成為霸主,但宋國實力威望不足,反而見辱於楚國。宋襄公十五年(公元前638年),宋楚兩軍交戰於泓水(今河南商丘),史稱。楚軍渡河時宋大司馬建議宋襄公“半渡擊之”,宋襄公稱趁敵渡河時攻擊是為不仁不義拒絕建議;楚軍渡河後建議趁楚軍列陣混亂之時攻擊,宋襄公再次以不仁不義為由拒絕。楚軍列陣完畢後發起攻擊,宋軍大敗,宋襄公大腿中箭,次年因傷重而死。雖稱雄一時,奈何造先後碰上齊桓公和晉文公,楚國先後被齊國和晉國壓制 。 晉文公

晉文公

晉文公

晉文公- 晉文制霸

在北方的晉國,與周室同宗。寵信愛姬,使國政大亂。公元前636年,晉獻公子在派出的軍隊護送下繼承晉國君位,是為晉文公。他改革政治,發展經濟,整軍經武,取信於民,安定王室,友好秦國,在諸侯中威信很高。周襄王二十年(公元前633年),楚軍包圍宋國都城。次年初,晉文公率兵救宋,在大敗楚軍,成為霸主。

- 秦霸西戎

在晉文公死後,謀求向東方發展,被晉所阻。、,秦軍皆大敗。果斷的調整國策,轉而向西,吞併了一些戎狄部族,稱霸。

- 楚子問鼎

在後,韜光養晦,向東發展,滅了許多小國,勢力南到今雲南,北達黃河。改革內政,平息暴亂,興修水利,國力更為強大,竟向的使者詢問祭天地的鼎的大小輕重,流露出 龍耳方壺

龍耳方壺

龍耳方壺

龍耳方壺覬覦天下的野心,此即“”一詞的來源。周定王十年(公元前597年),楚與晉會戰於,大勝。不久又進兵圍宋,晉人不敢去救,於是中原各小國紛紛歸向於楚,楚人稱霸中原。

- 晉楚拉鋸

- 晉悼獨霸

死後,繼位,對內改革政治,任賢用能,駕馭群臣,對外聯宋納吳,懾秦挾齊,三分晉軍,爭鄭疲楚,完全掌握了戰略主動,壓倒性強過,諸侯皆附晉,八年之內九合諸侯。晉國霸業復興。楚國迫於晉國的再度強盛,不得不放棄對中原霸權的爭奪。

- 弭兵會盟

死後,君權再度下移,專擅國政,興於內耗,意與楚國和盟。連續不斷的戰爭給人民帶來巨大的災難,也引起中小國家的厭倦,加以晉楚兩大國勢均力敵,誰都無法吃掉對方。於是由宋國的與發起,於七年(公元前579年)和二十六年(公元前546年),舉行了兩次“”會盟,此後戰爭大大減少。

- 吳越之霸

當中原戰爭塵埃落定時,地處江浙的吳、越開始發展。吳王闔閭重用、等人。周敬王十四年(公元前506年),吳王以伍子胥為大將,統兵伐楚。吳軍攻進楚都,為父兄報仇,掘墓,鞭屍三百。周敬王二十四年(前496年)吳軍揮師南進伐越。越王勾踐率兵迎戰,越大夫一戈擊中闔閭,闔閭因傷逝世。 伍子胥

伍子胥

伍子胥

伍子胥周敬王二十六年(公元前494年),吳王為父報仇,興兵敗越。勾踐求和。吳王拒絕了聯齊滅越的建議,接受越國求和,迫使越王勾踐向他稱臣。繼續轉兵向北進擊,大敗齊軍,成為小霸。勾踐臥薪嘗膽,,終於在三年(公元前473年),在中原會盟諸侯內部空虛的時機,消滅吳國,夫差羞憤自殺。勾踐北上與齊晉會盟於徐,成為最後一個霸主。

戰國時期

- 三家分晉

在晉文公回晉即位之後,有不少隨從隨他回國,結果這些人的後代們經過長期征戰的洗禮,漸漸在晉國成為貴族。公元前550年至公元前497年,晉國國政把持在范氏、中行氏、趙氏、韓氏、智氏、魏氏等貴族手上。公元前455年,晉國貴族只餘下智、趙、魏、韓四家氏族。智氏出兵攻趙氏,並脅迫魏韓兩氏出兵。戰事持續兩年,趙氏遊說魏韓兩家倒戈,滅,瓜分智地並把持晉國國政。公元前438年,韓、趙、魏三家分晉,僅餘絳、曲沃兩地。公元前403年,冊立韓、趙、魏三家為侯,從此時進入。

- 魏國稱霸

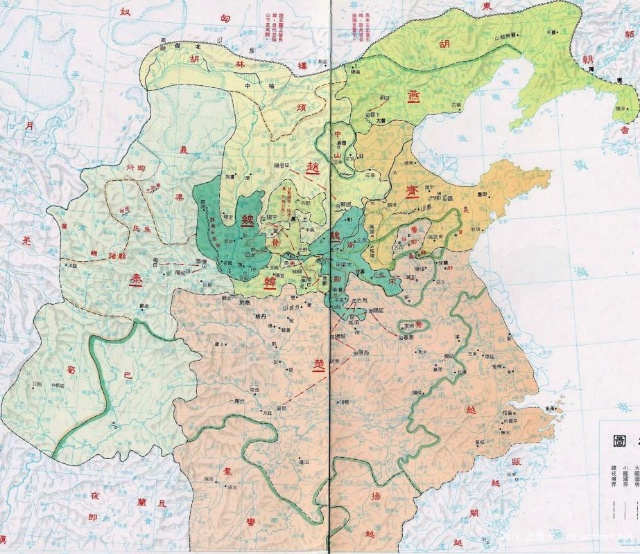

在頭兩位君主及之時,通過變法改革,國力逐漸強盛,成為戰國初年最強盛的諸侯國。 在戰國七雄中首先實行變法,改革政治,獎勵耕戰,興修水利,發展封建經濟,北滅中山國(今河北西部、靈壽一帶),西取秦西河(今黃河與洛水間)之地,遂成為戰國初期最強大的國家。 任用、、、、、、等人,富國強兵,抑制趙國,滅掉中山,連敗、、楚諸國,開拓大片疆土,使一躍為的霸主。 戰國時期地圖

戰國時期地圖

戰國時期地圖

戰國時期地圖死後,其子即位,魏武侯在位期間,任用軍事家吳起進行改革,國力繼續上升。等到魏武侯之子在位的時候,已經稱霸中原長達百年。公元前343年,率領諸侯朝見,正式標誌著成為新一代的霸主。

- 齊秦稱王

公元前338年,秦孝公死,太子駟立,是為。這時受商鞅新法“迫害”而被剝奪政治特權的舊貴族一起發難,發起針對商鞅的反攻倒算。為了緩和矛盾,拿出商鞅作替罪羊,商鞅。商鞅雖死,但“秦法未敗”。繼續奉行商鞅變法以來的國策,對外發展。公元前325年,秦惠文王稱王。秦軍聯韓魏攻打齊楚,敗義渠國,吞併巴蜀,掌控了對諸侯作戰的戰略主動權。

- 楚國復興

進入時代,主要的六大強國皆曾進行片面或全面性的政經改革,唯有居於南部的固步自封未曾稍加變法。公元前400年,自晉分家的、、三國屢次聯軍攻楚。當時在位的為求富國強兵,任用開始變法興革,使國力迅速強大起來。由於楚悼王不幸早逝,失去了堅強的靠山,被舊貴族殘酷殺害。由於變法時間不長,變法的成果並未完全鞏固下來。

- 胡服騎射

,一位天資卓越膽識過人抱負遠大的君主。至今在紀念趙武靈王的建築還很多。其在位時期進行了影響深遠的“胡服騎射”,全國士兵改變傳統的寬大戰服改為緊小為特徵的,改變傳統的步兵為主體的軍隊結構改為和弓弩兵為主體的軍隊構成。試想一下在現實的今天如果全國軍隊改變為一個被視為邊族的服飾和軍種,這阻力該有多大。但辦到了,創造了漢人學胡人的先河。 趙武靈王

趙武靈王

趙武靈王

趙武靈王“胡服騎射”政策,放棄人的寬衣博帶和戰車戰術,換以短衣緊袖、皮帶束身、腳穿皮靴的和單人,國力大強。東北攻滅了中山國,西北打敗了、。在北邊新開闢的地區設定了、、代三郡,並從今天的河北張家口到內蒙古巴彥淖爾盟五原縣修築“”。

- 韓國兵器

北臨魏趙,東有齊,南有楚,西有秦,四面受敵。幸而韓國以其著名的兵器--,為各國所畏懼。所謂“天下之強弓勁弩皆從韓出”,的弩能射800米之外,“遠者括蔽洞胸,近者鏑弇心”。除此以外,韓國的劍也異常鋒利,皆“陸斷牛馬,水截鵠雁”,“當敵則斬堅甲鐵幕”。公元前375年,韓便曾以其厲兵滅了中原傳統古國鄭國。而國勢最強是在位時。他用法家的申不害為相,內政修明,韓國成小康之治。由於地處,被、齊國、和秦國包圍,所以完全沒有發展的空間,國土也是七國之中最小的一個。

- 燕國伐胡

周朝滅亡

疆域

領土區域

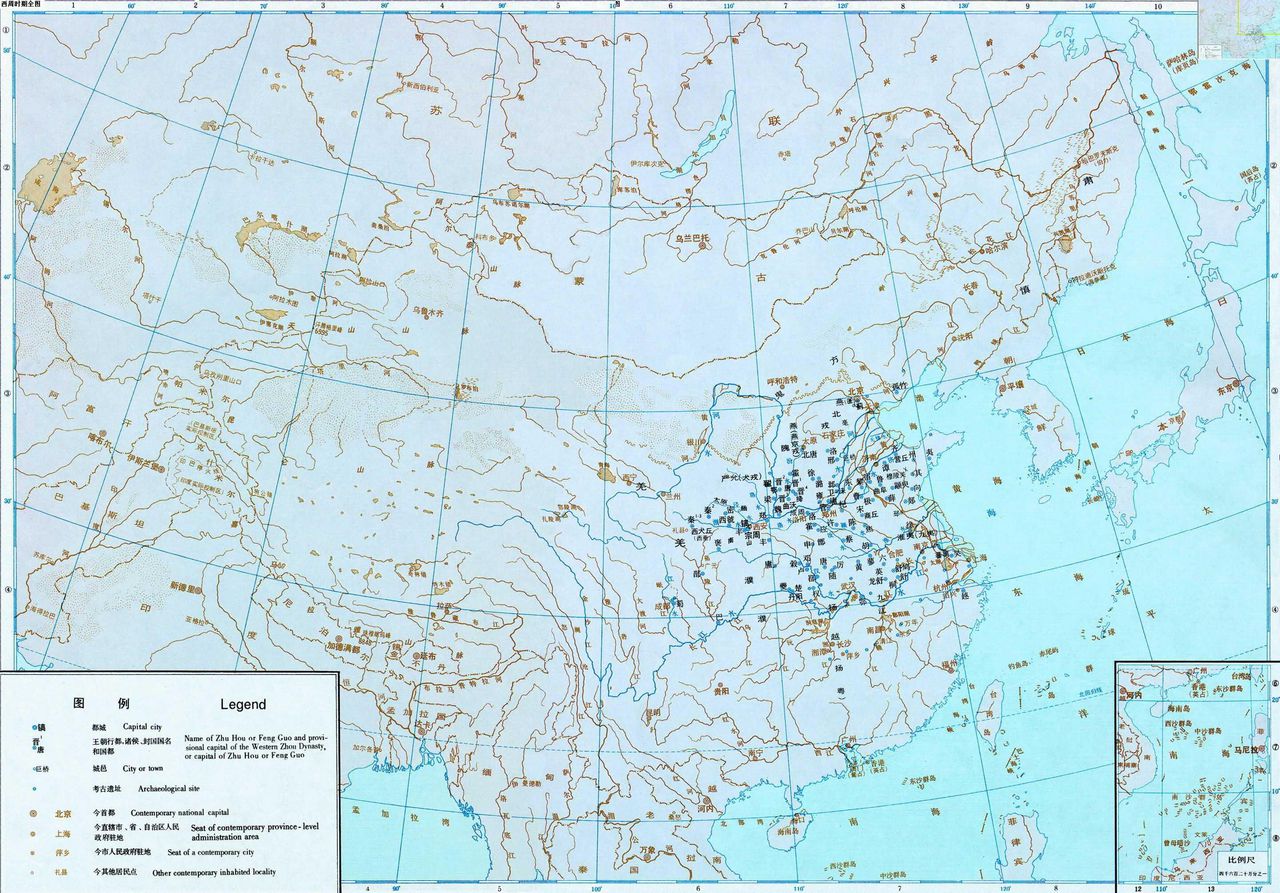

最大時期

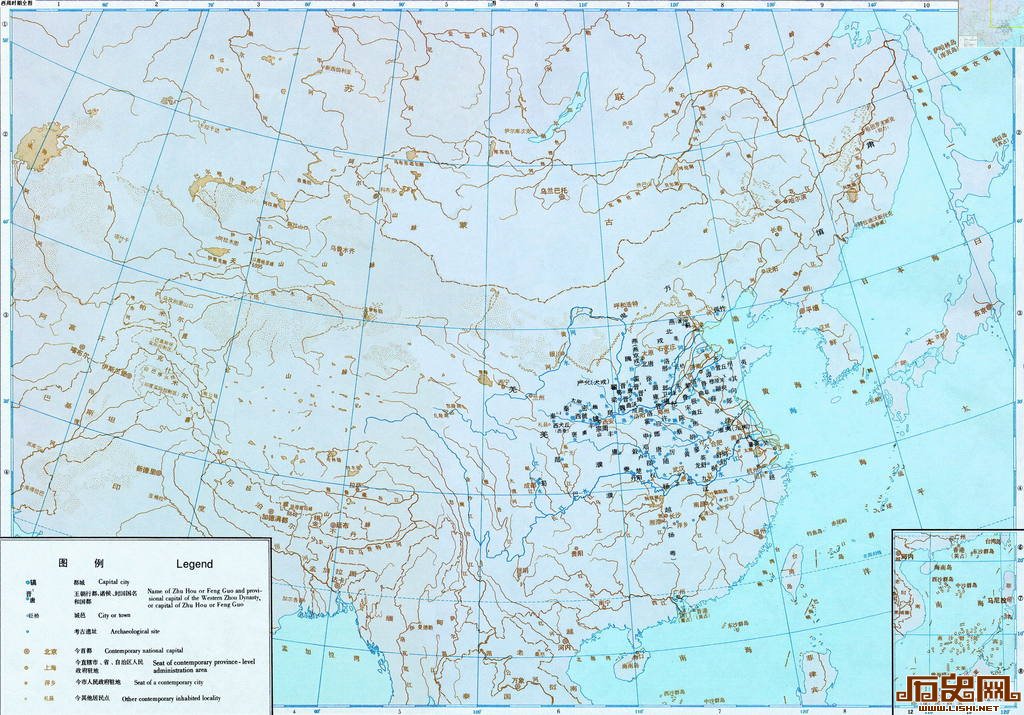

在成康之治這段時間,周朝進入了前期興盛的一段時期中,而箕子也跑到了朝鮮一帶,是為箕子朝鮮。剩下的商朝遺民在三監之亂中被鎮壓,周朝在今天河南洛陽用商朝遺民的枯骨堆砌了一座大城--成周,即雒邑。

這個時候淮水地區的淮夷臣服了,其餘的商朝遺民就在今天河南商丘睢陽區呆著了,是為宋國。這個時期我國東北的肅慎聽說周成王東征的英姿,特地前來朝貢。

這個時候淮水地區的淮夷臣服了,其餘的商朝遺民就在今天河南商丘睢陽區呆著了,是為宋國。這個時期我國東北的肅慎聽說周成王東征的英姿,特地前來朝貢。

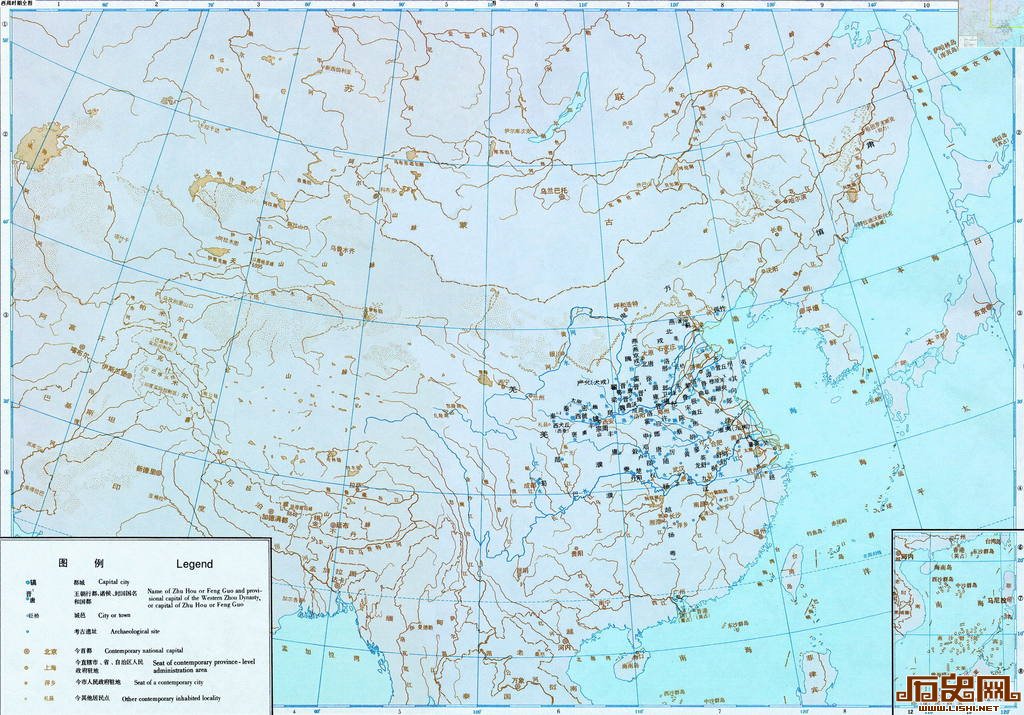

此時周朝的領土,東北抵遼東半島,西北到達陝西南部一帶,南直取長江,這個時候周朝的疆域最為廣大。

行政區劃

分封宗室子弟和功臣為諸侯,為五等:、侯、伯、子、男,其不及五等者為。

《荀子·儒效》篇中:“立七十一國,獨居五十三人。” 周朝地圖

周朝地圖

周朝地圖

周朝地圖《左傳》昭公二十八年又說:“其兄弟之國者十有五人,姬姓之國者四十人”,這就是中國封諸侯建同姓的“封建”的由來。

,媯姓,。媯姓,系後裔,傳至子孫帝舜娶帝堯二女,女英,女英生子商均。商均後代虞奄父為周的陶正,其子滿娶長女太姬,太姬生陳申公,陳相公。陳系元女太姬之後。封國地為今陳縣。

,,公爵。系王之後。國都為今開封杞縣。

宋國,子姓,公爵。系商王之長庶子,曰。封國地為今河南東部、江蘇西北部、安徽北部,國都為。

,姬姓,公爵。系周太王次子之後。由於其兄已經為吳君,別封其為虞。封國地為今河東太陽縣。

,姬姓,公爵。系王,文王之弟。封國地為今陝縣東南之虢城。

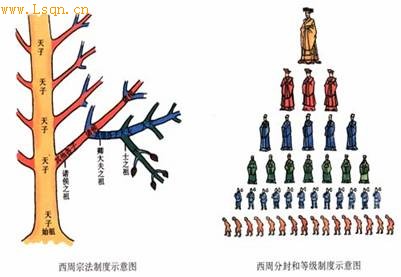

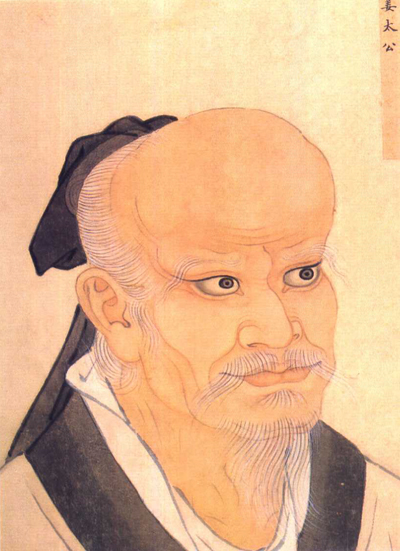

齊國,姜姓呂氏,。系周功臣,曰,死後為(俗稱)。封國地為營丘(今山東淄博臨淄)。

,姜姓,侯爵。系太公次子。封國地為今壽光市。

魯國,姬姓,侯爵。系第四子,佐文王、武王、成王有功,乃封其長子於曲阜,以輔周室。

,姬姓,侯爵。系後代封國。

,姬姓,侯爵。系武王弟,曰姬叔鮮。封國地為今河南。(後與,作亂,無後,其國遂廢。)

,姬姓,侯爵。系武王弟,曰姬叔度。封國地為今河南汝寧府。後與管叔鮮,武庚作亂,留後以祭祀。)

,姬姓,侯爵。系武王弟,曰姬叔繡。封國地為今山東滕州市。

,楊姓,侯爵。系後裔,武王分封其弟叔虞於唐邑 (山西翼城 )。出公子齊,生伯僑,天子封為楊侯,以國為姓。

,姬姓,侯爵。系之後裔。封國地為今北京。

,姬姓,伯爵。系周同姓功臣,曰。封國地為今高密縣。

,姬姓,伯爵。系武王弟,曰姬叔振鐸。封國地為今濟陽。

,姬姓,伯爵。系武王弟,曰姬叔武。封國地為今山東兗州府汶上縣。

,姬姓,伯爵。系武王弟,曰姬叔處。封國地為今山西平陽府。

秦國,,伯爵。系玄後裔。封國地為今陝西西安。(西周初期,歸周附庸。平王東遷,封為諸侯。)

,杜氏,世爵。系杜國杜伯杜珂所建。封國地為今陝西西安東南一帶。

吳國,姬姓,。系周太王長子姬泰伯之後。封國地為今吳郡。

惠國,姬姓,。系杜國杜叔之後。封國地為今吳郡。

,羋姓,子爵。系玄帝姬顓頊後裔。封國地為今南郡。

,嬴姓,子爵。系之後。封國地為今莒縣。

,曹姓,子爵。系第五子晏安之後。封國地為今山東鄒城。

,姜姓,男爵。系之後,曰文叔。封國地為今許州。

出自文王之諸侯國主要有:、蔡、、、、、、、、、、、、、等;

出自武王之諸侯國,主要有:、、、等;

出自周公旦之諸侯國,主要有:、、、、、、

另外還有其他一些諸侯國,如越、、、、、、、、、、萊、、、孤竹、邾、、、、、等。他或過於弱小,為大國之附庸,如、等;或周初不承認周王室而遭到鎮壓,成為周王朝之諸侯國,如奄、徐等;或者實力雖有,但因各種原因並不周王朝所承認為有資格為獨立諸侯國,如。

政治

中央制度

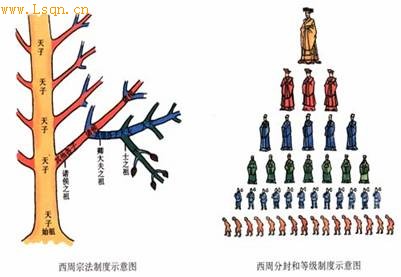

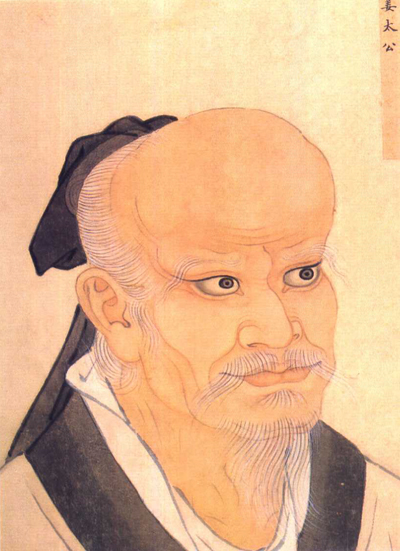

按照周制,大國諸侯有時還可以兼任王室的官吏,如周初衛康叔為周司寇,西周末期鄭桓公為周司徒,都是其例。諸侯在其封國內設定的官制,大略與王室相等,還有軍隊各自成為一方之主。 西周分封制度

西周分封制度

西周分封制度

西周分封制度周天子對諸侯擁有較大的權威,諸侯還能聽命納貢。《左傳》昭公十三年說:“昔天子班貢,輕重以列,列尊貢重,周之制也。”除貢納外,還需朝覲述職,出兵從征。有權干涉諸侯內政,有時還向諸侯國派遣監國的使臣,與諸侯並稱為“諸侯、諸監”。

西周時期,周天子尚能號令諸侯,進入東周,周王室權威下降,諸侯多不履行對王室的義務。王室本身還要依附當時之大國、與,更不用提號令諸侯之事。與“射肩”,更讓周天子之僅存之威嚴也亦喪失。然列國之諸侯在名義上仍為周王之臣屬,除楚國之外,多無譖越稱王之舉。齊桓公提出尊王攘夷,更多是為自己本國利益服務,然亦使周王威略有上升。之君主多亦在此口號下行事,即表面尊王,實則行擴張兼併之實。進入戰國之後,國家兼併多已完成,周王朝之諸侯國,僅剩20多個,其中最大者七,號為。戰國之世,除、曾有朝周之舉,然亦是作秀,其他諸侯國之國君已再無朝周之舉。

- 世卿與世祿

周王是全國的最高統治者,僅次於周王有師、保兩大官僚。師、保即和,掌握朝廷的軍政大權,並且為青少國君的監護者。這種政治上的長老監護制度,是從貴族家內幼兒保育和監護的禮制發展而來,並由此形成的一種官職。

中央政權有兩大官僚系統,分別為卿事寮和太史寮。

- 卿事寮

中的“卿事”,就是文獻中的“卿士”。《說文》云:“士,事也。”兩者都稱為寮,說明是當時的兩大官署。卿士僚主管王朝的“三事四方”。所謂“三事”,是指王畿內的三大政事;“四方”指王畿以外的諸侯事務。卿事寮的長官早期是太保和太師,中期以後主要是太師。

屬官主要是“三有司”,即、(徒)、(空)。司徒是掌土地徒役的官;司馬是掌軍賦的官;司空是掌建築工程等的官。三司之外有司寇,是掌刑獄警察等事的官,地位較低。又有“”、“”、“虎巨”,是掌軍旅的官。有“”,是掌馬的官,“”,是掌王食和出納王命的官。

“古代兵刑不分,卿事寮的長官,無論太師或太保都掌握軍政大權,所以召公和周公都曾出征過。

- 太史寮

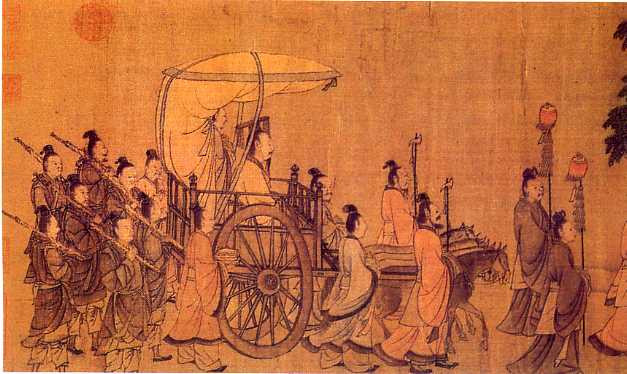

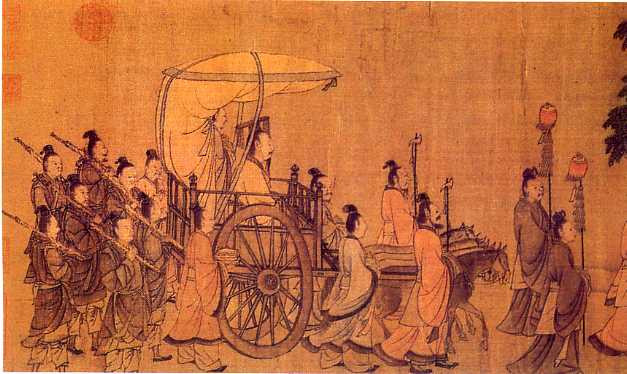

的長官是,主管冊命、制祿、、時令、圖籍等,既是文職官員的領袖,又是神職官員的首領,其地位僅次於卿事寮。其屬官,根據《禮記·曲禮下》主要有“六大”,即:大宰、大宗、大史、大祝、大士、大卜。“六大”亦稱“天官”,這些官職來源可能比較原始,並且看作神職是有來歷。六大之中,以太史為長。太史與太師、太保一樣,都可稱為“公”。如召公官為太保,周公官為太師,畢公官有太史、而都被尊稱為“公”。 周天子駕六

周天子駕六

周天子駕六

周天子駕六周代,“國之大事,在祀與戎”,所以六卿職守中的多數與宗教事務有著密切關係。中期以後的宗教職能在政權機構中逐漸削弱,“因而明保、明公、皇天尹大保、大保之類的官職已不復見,這意味著政務官職機構的擴大、也說明西周王國的官僚機構有了發展。

封建制度

封建制也稱,即古漢語“”的原始含義;古文獻中之“封建”即“分封制”。封建制在周朝時期是周王室把疆域土地劃分為諸侯的社會制度,在封建制下,國家土地不完全是周王室的,而是分別由獲得封地的諸侯所有,他們擁有分封土地的所有資源和收益,只需向周王室繳納一定的進貢即可盡義務,即相當於歐洲諸王國與的關係,即現代意義上的聯邦的基礎。周王是共主性質的(共主是遺留的領袖模式,禹為最後的氏族共主)。諸侯的土地理論上在其死後可由周王室收回重新分配,但一般是世襲。

宗法制度

這種制度確立於,發展於商朝,完備於,影響於後來的封建王朝。按照的宗法制度,宗族中分為和。周王自稱天子,稱為天下的大宗。天子的除以外的其他兒子被封為。諸侯對天子而言是小宗,但在他的封國內卻是大宗。諸侯的其它兒子被分封為。卿大夫對諸侯而言是小宗,但在他的采邑內卻是大宗。從卿大夫到士也是如此。因此貴族的嫡長子總是不同等級的大宗()。大宗不僅享有對宗族成員的統治權,而且享有政治上的特權。後來,各王朝的統治者對宗法制度加以改造,逐漸建立了由政權、、神權、夫權組成的封建宗法制。

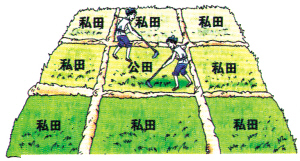

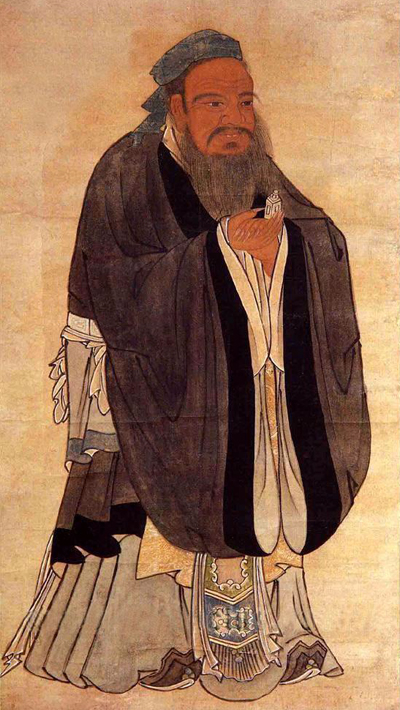

井田制度

井田制是中國的土地國有制度,商時有文字記載,西周時盛行。那時,道路和渠道縱橫交錯,把土地分隔成方塊,形狀像“井”字,因此稱做“井田制”。井田屬周王所有,分配給使用。領主不得買賣和轉讓井田,還要交一定的貢賦。領主強迫庶民集體耕種井田,周邊為私田,中間為公田。而其實質是一種土地私有制度。(西周,一切土地屬於國家)。

禮樂制度

西周春秋時代所講究的“禮”,是貴族根據原始社會末期父系氏族制階段的風俗習慣加以發展和改造,用作統治人民和鞏固貴族內部關係的一種手段。目的在於維護其宗法制度和君權、族權、夫權、神權,具有維護貴族的世襲制、等級制和加強統治的作用。當時許多經濟和政治上的典章制度,常常貫串在各種禮的舉行中,依靠各種禮的舉行來加以確立和維護。  編鐘

編鐘

編鐘

編鐘到春秋後期,就出現了“禮崩樂壞”的局面。這些卿大夫在奪取國君權力的同時,不但僭用諸侯之禮,甚至僭用天子之禮。按禮,天子的舞用“八俏”(“佾”是“列”的意思,每列八人,八佾六十四人),這時季孫氏也用“八佾舞於庭”,斥責說:“是可忍也,孰不可忍也!”按禮,天子祭祖唱《雍》詩來撤除祭品,這時魯的三家都“以《雍》撤”,孔丘認為這種事不該出於“三家之堂”。按禮,只有天子可以“旅”(祭祀)於泰山,這時季孫氏“旅於泰山”,孔丘又指責他不懂禮。卿大夫這樣“僭禮”,實質上就是奪取政治權力的一種表現。 制禮作樂的周公旦

制禮作樂的周公旦

制禮作樂的周公旦

制禮作樂的周公旦據記載,西周時期天子用九鼎、諸侯用七鼎、士甲三鼎或一鼎。到了東周,則天子、諸侯用九鼎、卿用七鼎,大夫用五鼎,士甲三鼎或一鼎。天子的第一鼎盛牛,稱“太牢”,以下盛羊、豕、魚、脂、腸胃、肪、鮮魚、鮮臘;諸侯用七鼎,也稱“大牢”,減少鮮肉,鮮臘二味;卿大夫用五鼎,稱“少牢”,鼎盛羊、豕、魚、臘、膚;士用三鼎,盛豕、魚、臘,士也有用一鼎的盛豕。禮樂制度主要用來維護和、、、。《荀子·禮論篇》說:“禮有三本:天地者,生之本也;先祖者,類(族類)之本也;君師者,治之本也。”“上事天,下事地,尊先祖而隆君師,是禮之三本也。”所說“禮之三本”,天地代表神權,先祖代表族權,君師代表君權。後來統治者以天、地、君、親、師作為禮拜的主要對象,就是根據這個理論。

國野制度

國野之制在情形一般難以確定。西周國野之制最為典形,到春秋時期國野之制開始瓦解,到則普遍為。 周初東征和武裝殖民。

周朝是由位於岐、渭至河洛之間的“小邦周”發展而來。成功取代“大邦殷”而有天下之之後,但勢力並不能有效控制商朝所有的領土。原商朝大部分地區,其民眾與無論文化還是其他方面,都很不相同。為了進一步穩固控制東方之土,周公東征,摧毀及同盟的勢力。東征勝利後,在全國要衝大封同姓、異姓和古帝王之後於新占領的東方,以“藩屏周”。周初這種分封,其實是一種武裝殖民。這些重要的武裝殖民據點主要有:、、、宜(吳)、蔣等諸侯國. 國與野。 被封到齊國的姜太公

被封到齊國的姜太公

被封到齊國的姜太公

被封到齊國的姜太公周朝所分封之及其所率領的公社農民進駐新占領的區域後,首先是建立一個據點,這樣的據點稱之為“城”,也稱之為“國”。而“國”之外廣大區域稱之為“野”。王朝的畿內和諸侯國都有這種之分,即鄉遂之別。

以距城百里為郊,郊內為鄉,郊外為遂。王朝六鄉六遂,大國三鄉三遂。周代的“國”和後來的商業城市不同,它對“野”沒有調節生產的功能。其生計一般都要仰賴“野”的供給,所以周人的殖民營國也兼閡野。

國野之分,亦帶動與的不同政治地位。與同屬平民階層。

所謂世卿,是指在天子或諸侯之下之世族世襲享有卿的地位並且掌有政權者。如周公之職,直到東周中期仍然為周公旦家族所世襲,同樣還有召公一職。這種世卿制度與民族集團互為表里,世代執政本于氏族共治之習,而氏族的存在也仰賴於世代把持官府,故曰:“棄官,則族無所庇”。

掌政的都要儘量把持他們的既得利益,同一氏族的成員是不輕易排斥於權益圈之外的。所以,魯有三桓,鄭有七穆,原先都是兄弟,宋的華氏當權的更多。所謂“政由寧氏”,則是舉族而言的。

世族之身份和地位,並不是天子和國君所能決定,而由世襲而成。世族有和周王同姓異姓之分,他們的形成各有特點。周王室的世卿巨室大多是周初東征的貴胄,不是周王之親戚就是傳統大氏族的後代。周初東征之際,往往有的兒子在外殖民建國,有的兒子留守王室輔政,此即春秋時代隨武子所說的“內姓選於親,外姓選於舊,舉不失德,賞不失勢”。

軍事

很可能約在同一時期,中國人發明了,在中國歷史的大部分時期中,它一直是一種主要的兵器。軍事技術的其他進展包括與攻防有城牆的城池有關的那些戰術改進。

經濟

晚周時期工商業無疑有了相當的發展,雖然象其他許多情況那樣,無法精確地估量所發生的情況。一個重要的標誌是在不同的國家出現了不同的、有固定價值的金屬,在公元前5和4世紀更是如此。這類錢幣顯然便於商業交易,雖然某些象穀物和布那樣的商品,特別在大宗交易中繼續用作交換媒介。商業的發展當然有助於城市的成長,並且還出現了工業按地點進行專業化的趨勢。《史記》和其他史籍還記載了幾個著名的商人,首先是孔子的弟子子貢,直至秦統一全國之前不久的丞相呂不韋。大商人不經營主要商品,它們量大,容易壞,只有在短缺時才有利可圖;他們寧願集中經營奢侈品或者通山澤之利。政府並不像集散主要商品那樣直接關心這些商品。 井田制

井田制

井田制

井田制文化

百家爭鳴

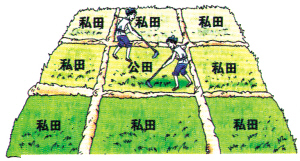

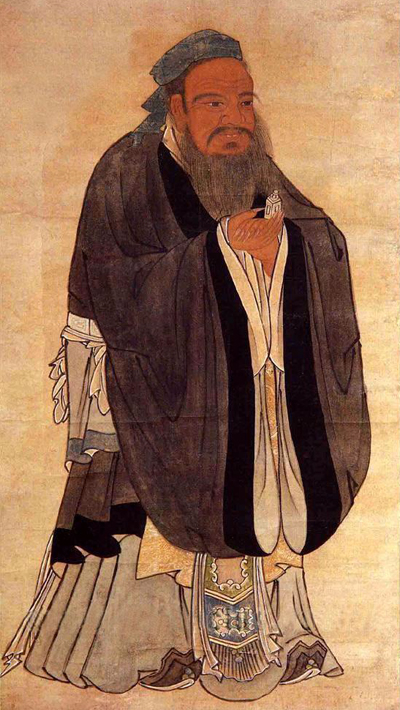

1.,代表人物:孔子、、。作品:《春秋》、《》、《》。主張:是戰國時期重要的學派之一,它以春秋時孔子為代表,以為法,崇尚“”和“”,提倡“”和不偏不倚的“”之道,主張“”和“”,重視道德倫理教育和人的自身修養的一個學術派別。 儒家代表人物孔子

儒家代表人物孔子

儒家代表人物孔子

儒家代表人物孔子強調教育的功能,認為重教化、輕刑罰是國家安定、人民富裕幸福的必由之路。主張“”,對統治者和被統治者都應該進行教育,使全國上下都成為道德高尚的人。

在政治上,還主張以禮治國,以德服人,呼籲恢復“”,並認為“”是實現理想政治的理想大道。至戰國時,分有八派,重要的有孟子和荀子兩派。

墨家有嚴密的組織,成員多來自社會下層,相傳皆能赴火蹈刀,以自苦勵志。其徒屬從事談辯者,稱“”;從事武俠者,稱“墨俠”;領袖稱“巨(鉅)子”。其紀律嚴明,相傳“墨者之法,殺人者死,傷人者刑”《呂氏春秋·去私 》,墨翟死後,分裂為三派。至戰國後期,匯合成二支:一支注重認識論、邏輯學、數學、光學、力學等學科的研究,是謂“墨家後學”(亦稱“後期墨家”),另一支則轉化為秦漢社會的遊俠。

4.法家,代表人物:、、商鞅。作品:《》、《》、《管子》。主張:法家是戰國時期的重要學派之一,因主張以法治國,“不別親疏,不殊貴賤,一斷於法”,故稱之為法家。春秋時期,管仲、即是法家的先驅。戰國初期,、商鞅、申不害、等開創了。至戰國末期,綜合商鞅的“法”、慎到的“勢”和申不害的“術”,以集法家思想學說之大成。

這一學派,經濟上主張廢井田,、獎勵耕戰;政治上主張廢分封,設郡縣,,仗勢用術,以嚴刑峻法進行統治;思想和教育方面,則主張禁斷諸子百家學說,以法為教,以吏為師。其學說為君主專制的大一統王朝的建立,提供了理論根據和行動方略,《》著錄法家著作有二百十七篇,今存近半,其中最重要的是《》和《》 。

5.,代表人物:、孫臏。作品:《》、《》。 孫武

孫武

孫武

孫武6.,代表人物:、、、。作品:《》。名家是戰國時期的重要學派之一,因從事論辯名(名稱、概念)實(事實、實在)為主要學術活動而被後人稱為名家。當時人則稱為“辯者”、“察士”或“刑(形)名家”。代表人物為惠施和公孫龍。

7.陰陽家,代表人物:。主張:陰陽家是戰國時期重要學派之一,因提倡,並用它解釋社會人事而得名。這一學派,當源於上古執掌天文歷數的統治階層。陰陽家認為陰陽是事物本身具有的正反兩種對立和轉化的力量,可用以說明事物發展變化的規律。五行學說認為萬物皆由木、火、土、金、水五種原素組成,其間有相生和相勝(葜)兩大定律,可用以說明宇宙萬物的起源和變化。綜合二者,根據五行相生相勝說,把五行的屬性釋為“五德”,創“五德終始說”,並以之作為歷代王朝興廢的規律,為新興的大一統王朝的建立提供理論根據。 《》著錄此派著作二十一種,已全部散佚。成於戰國後期的《》 ,有人說是的作品。 《管子》中有些篇亦屬之作, 《呂氏春秋·應同》、 《淮南子·齊俗訓》 、《史記·本紀》中保留一些陰陽家的材料。

10.,代表人物:許行。主張:是戰國時期重要學派之一。因注重農業生產而得名。此派出自上古管理農業生產的官吏。他們認為農業是衣食之本,應放在一切工作的首位。 《孟子.滕文公上》記有許行其人,“為神農之言”,提出賢者應“與民並耕而食,饔饗而治”,表現了農家的社會政治理想。此派對農業生產技術和經驗也注意記錄和總結。《》中的〈上農〉、〈任地〉、〈辯土〉、〈審時〉等篇,被認為是研究先秦農家的重要資料。

11.,代表人物:。作品:《虞初周說》。主張:,十家之一,乃採集民間傳說議論,藉以考察民情風俗。 “小說家者流,蓋出於稗官。街談巷語,道聽塗說者之所造也。”

繪畫

周朝文獻記載是頗為豐富的,特別是。從成書於戰國時期的《山海經》、楚國的詩人屈原《天問》反映的內容,可以窺見當時壁畫所曾有過的巨大規模,可惜均未流傳至今。只能從青銅器畫面、漆器畫面和僅存的兩幅帛畫來了解當時的繪畫。透過龐大複雜的青銅畫面:採桑、狩獵、習射、宴樂、水陸攻戰等,可以看出周朝的工匠已具有相當高的構圖能力和塑造形象的能力,已經初步掌握均衡對稱、對比等藝術法則。雖因條件限制,畫面中的人物形象無面部表情,但儀態生動,比例適當,間接表達出人物的心態,正如荀子所說的 形具而神生.墓葬出土的漆器,都描繪有圖案,色彩單純明快,其上的人物形象也以動態取勝,五官表情刻畫較簡單,繪畫尚處在幼年時代,而幼年天真活潑、富有生命力的特點均被充分地表現出來了。有的漆棺紋飾用 油漆 繪成,可視為最早的 油畫.流傳至今的四幅戰國帛畫,特別是《人物龍鳳圖》、《人物御龍圖》,代表了當時繪畫的最高水平。如構圖,均衡中有變化,形象比例動態、線條力度等等都取得了一定的成就。尤其是《人物御龍圖》,線條勁挺有力,富有彈性,佩劍男子形象的刻畫,線條的表現力等,都更顯得成熟。中國畫以線造型的特點已露端倪。分布廣泛、多彩多姿的岩畫,從另一個側面豐富了繪畫內容。

雕刻

周朝時期雕刻技藝遠不如同時期希臘雕刻的水平,大型的具有獨立意義的雕刻作品尚未發現,當時的雕刻作品主要是隨葬的泥木俑、玉石雕刻品,製成動物形、人形的青銅器和漆器及其它工藝美術品。從類型的複雜性和材質手法的豐富性來說,又是希臘雕刻所不及的。已發現的春秋戰國時期的雕刻品有漆器、青銅、玉石、泥、木等材質製作的,形象有動物、人物、神怪、禽鳥、龍鳳等,手法有圓雕、浮雕、彩繪、鑲嵌。對人物的刻畫,不僅能區分出尊卑貴賤等級差別,男女老少性別年齡特徵,個別的還能刻畫出性格特徵。中國傳統雕刻所具有的裝飾性、繪畫性、象徵性等特點,此時已具雛形,這一傳統影響是極為深遠。 高古陶

高古陶

高古陶

高古陶書法

周朝書法在中國書法史上占有重要地位。()及石鼓文代表中國書法藝術發展的第一個高潮,其風格或蒼勁古樸,或清秀典雅,具有特殊的美感,為後世所珍重。盟書、簡冊,無論是丹書或朱書,其字型又別具風韻。如侯馬盟書,刀鋒筆痕明顯,轉折頓挫有力,線條粗細略有變化,入筆出筆形成蠶頭,有人稱之為 蝌蚪書 ,形成一種特殊的美感。璽印文字為後來的印章篆刻藝術提供了最早的典範。

音樂舞蹈

音樂舞蹈受到歷代統治者的重視和各階層人民的喜愛,其社會作用是相當大的。對上層來說,音樂舞蹈首先是用於祭祀和宴享等重大典禮,對百姓來說主要是娛樂休息。起初,宮廷樂舞與民間樂舞是嚴格分家的。到戰國時代,宮廷樂舞吸收了不少民間樂舞成分,產生了鄭聲、楚舞、楚音、宋音、衛音、齊音等等樂舞,這些帶有濃厚民間樂舞色彩的宮廷樂舞,是歷史前進中不可避免的現象,曾引起一些守舊人士的恐慌和反對,但樂舞的變革同歷史進步一樣是大勢所趨,不可逆轉。從文獻記載和出土實物看,戰國時期的宮廷樂舞活動的規模是很大的,從曾侯乙墓出土數十件成套的編鐘、編磬來看,不僅規模大,而且樂器功能也相當先進,解決了音樂史上很多懸而未決的問題。當時除用於祭祀的樂舞外,用於祈福祛邪的宗教舞蹈很發達,如蜡祭、儺儀,從宮廷到民間都很流行。楚音和楚舞,以屈原的《》為代表。在音樂理論方面,先秦諸子百家均有自己的音樂觀。道家、墨家、法家對樂舞持否定態度,但反對的出發點和否定的程度又存在差別:儒家肯定樂舞,而孔、孟、荀在肯定的同時又有各自的側重點。無論是肯定還是否定,都闡述了自己的理由,都從某一方面給人以啟示,都值得後人研究。 屈原

屈原

屈原

屈原科技

青銅藝術

周朝是中國歷史上青銅器鼎盛時代,青銅器時代包括夏、商、周三朝,延續時間約一千六百餘年。這個時期的青銅器主要分為禮樂器、及。樂器也主要用在宗廟活動中。禮器是古代的禮儀中使用的,或陳於廟堂,或用於宴飲、,還有一些是專門做的明器。青銅禮器帶有一定的神聖性,是不能在一般生活場合使用的。所有青銅器中,禮器數量最多,製作也最精美。禮樂器可以代表中國青銅器製作工藝的最高水平。禮器種類包括烹炊器、食器、酒器、水器和神像類。周朝青銅器裝飾最為精美,文飾種類也較多。

周朝青銅器 周朝青銅器 |  西周雙獸青銅酒器 西周雙獸青銅酒器 | 海內三寶-大克鼎 |

刖人守門方鼎 刖人守門方鼎 |  周朝儀式器具(簋) 周朝儀式器具(簋) |  西周青銅器 西周青銅器 |

【第一張照片來源:】【第二張照片來源:】【第三張照片來源:】【第四張照片來源:】 | ||

玉石工藝

由於社會經濟、政治的變化,帶來了各諸侯國禮制觀念的更新。與密切相關的禮玉、飾玉也隨之發生變化,飾玉種類增多。春秋戰國時代的玉器種類主要有:璧、琮、管、珠、佩、琀、串飾、勒、瑗、環、玦、圭、璋、柄形器、戈、帶鉤、鏡架、匕等,多數為禮器,少部分為生活工具。玉作為顯示貴族身分的裝飾物,與佩飾者朝夕相伴,君子無故,玉不去身。玉象徵君子之德,有、、十一德之說。玉器的演變,相較於商代多立體玉雕,西周尚留余痕,春秋始玉器則日漸平面化,品種漸少,但製作更為精緻。已經發掘的春秋戰國墓葬,大多殉葬有玉器,而且數量大,製作精美。如河南南陽淅川春秋中期楚墓出土玉器達三千多件。一般的墓葬出土玉器也有一二百件。有的製作之精,令今人嘆為觀止,如湖北隨縣曾侯乙墓出土的十六節龍玉佩;都城洛陽金村韓墓出土的人形玉佩飾,從選料到琢制都十分出色。 周朝 白玉 魚形

周朝 白玉 魚形 洛陽金村東周天子大墓出土文物-龍環玉璧

洛陽金村東周天子大墓出土文物-龍環玉璧

周朝 白玉 魚形

周朝 白玉 魚形 洛陽金村東周天子大墓出土文物-龍環玉璧

洛陽金村東周天子大墓出土文物-龍環玉璧漆器工藝

中國是世界上最早使用天然漆的國家,商周時代漆器工藝很發達。春秋戰國時代漆器的使用範圍更廣了,技術也大有提高,並出現了地方風格。戰國漆器在中國漆器史上是一個大發展的時期,分布範圍廣,品種大增,製作水平空前提高,在許多方面有新的改進。首先胎骨比較多樣,木胎之外還有夾紵胎、皮胎、竹胎等;使用色彩也較前朝更為豐富,有紅、黑、白、紫、褐、綠、藍、黃、金、銀等,以黑、紅為主調;圖案紋飾繁褥而有規律。此外,髹漆與雕刻、繪畫相結合,甚至與鑲嵌相結合,也是東周漆器的一大特徵。

冶鐵技術

考古學界認為,中國開始使用鐵的時間不會晚於公元前7世紀,或者甚至不會晚於公元前6世紀。在文獻記載中,最早的材料見之於《左傳》,此書記載公元前513年晉國鑄刑法於一套鐵鼎之上。從戰國時代的墓葬中發掘出來的、和都是鐵制的,許多學者認為這幾個世紀農業產量已經增加,正在發展的冶鐵技術很可能是一個因素。其他的因素大概是,日益擴大地採用了灌溉和排水的技術和肥料,特別是耕種大片新的土地。

可是,不應把這些及其他的技術改進的效果估計過高。在整個戰國時期,鐵相對地說依然是很少的,當時的鐵常常是鑄鐵,而不是鍛造的,因此比較軟而脆。許多工具繼續用青銅、石塊、木料或貝殼製成。此外,改進的農業技術的某些重要方面特別難以估量和確定其時間。因此,關於畜拉犁在何時開始取代遠為原始但顯然長期沿用的鋤耕的問題,至今仍不能確定。根據極為不足的證據,中國的學者各自把拖拉犁的開始使用定在公元前400年,直到此前的一個或兩個世紀,甚至定在周代以前。文獻中最早的明確的材料,其時間只能定在漢代(約公元前90年或85年)——不過這個材料表明有一段相當長的較早的發展時期。

織繡工藝

東周春秋戰國時期,在工藝上取得了很高的成就,如1982年在湖北江陵馬山一座小型墓葬中發現了保存完好的衣物35件。出土紡織品有絲、麻兩大類。絲織品包括絹、綈、紗、羅、綺、錦、絛、組八大類,製作之精也是前所未有的。

帝王世系

參見:

在位時間 | 都城 | ||

約前2700年—約前2600年 | |||

(即) | |||

時期 | |||

姬 | |||

姬 | |||

姬 | |||

姬 | |||

姬鞠 | |||

姬 | |||

姬 | |||

姬 | 豳 | ||

姬 | 豳 | ||

姬 | 豳 | ||

姬 | 豳 | ||

姬 | 豳 | ||

姬 | 豳 | ||

姬類 | 豳 | ||

姬亶 | 岐山 | ||

姬歷 | 岐山 | ||

約前1099年—約前1061年 | 鎬京 | ||

西周時期 | |||

約前1060年—約前1045年 | 鎬京 | ||

約前1044年—約前1008年 | 鎬京、成周 | ||

約前1007年—約前982年 | |||

約前981年—約前963年 | 成周 | ||

約前962年—約前908年 | 成周、鎬京 | ||

約前907年—約前896年 | 鎬京 | ||

約前895年—約前871年 | 鎬京 | ||

約前870年—約前862年 | 鎬京 | ||

約前861年—約前854年 | 鎬京 | ||

約前853年—前841年 | 鎬京 | ||

() | - | 前841年—前828年 | 鎬京 |

() | |||

前828年—前782年 | 鎬京 | ||

前781年—前771年 | 鎬京 | ||

姬余臣 | 前771年—前750年 | 鎬京 | |

東周時期 | |||

前771年—前720年 | |||

前720年—前697年 | 雒邑 | ||

前697年—前682年 | 雒邑 | ||

前682年—前677年 | 雒邑 | ||

前677年—前675年 | 雒邑 | ||

前674年—前673年 | 雒邑 | ||

周惠王 | 前673年—前652年 | 雒邑 | |

前652年—前619年 | 雒邑 | ||

前619年—前613年 | 雒邑 | ||

前613年—前607年 | 雒邑 | ||

前607年—<前586年 | 雒邑 | ||

前586年—前572年 | 雒邑 | ||

前572年—前545年 | 雒邑 | ||

前545年—前520年 | 雒邑 | ||

前520年 | 雒邑 | ||

前520年—前477年 | 雒邑 | ||

前477年—前469年 | 雒邑 | ||

前469年—前441年 | 雒邑 | ||

前441年 | 雒邑 | ||

前441年 | 雒邑 | ||

前441年—前426年 | 雒邑 | ||

前426年—前402年 | 雒邑 | ||

前402年—前376年 | 雒邑 | ||

前376年—前369年 | 雒邑 | ||

前369年—前321年 | 雒邑 | ||

前321年—前315年 | 雒邑 | ||

前315年—前256年 | |||

- 畫像

周文王姬昌

周文王姬昌 鄭氏三公像

鄭氏三公像 蔡侯銅編鐘

蔡侯銅編鐘 秦始皇

秦始皇 道家代表人物老子

道家代表人物老子 鬼谷子

鬼谷子 西周青銅器

西周青銅器