周瑜(175年-210年),字公瑾,廬江(今安徽廬江縣西南)人 。東漢末年名將,洛陽令之子,堂祖父、堂叔,都官至太尉。長壯有姿貌、精音律,有“曲有誤,周郎顧”之語。

周瑜少與交好,21歲起隨孫策奔赴戰場平定江東,後孫策遇刺身亡,繼任,周瑜將兵赴喪,以中護軍的身份與長史共掌眾事。建安十三年 (208年),周瑜率軍與聯合,於中大敗,由此奠定了“三分天下”的基礎。又率軍大破曹仁,拜偏將軍領南郡太守。建安十五年(210年)病逝於巴丘,年僅36歲。

正史上周瑜“性度恢廓”“實奇才也”,孫權稱讚周瑜有“王佐之資",譽之為“世間豪傑英雄士、江左風流美丈夫”。宋徽宗時追尊其為平虜伯。位列唐武廟六十四將、宋武廟七十二將之一。

基本介紹

- 本名:周瑜

- 別稱:周郎

- 字號:字公瑾

- 所處時代:末年

- 民族族群:漢族

- 出生地:廬江郡舒縣

- 出生時間:175年

- 去世時間:210年

- 主要成就:輔佐平定江東,赤壁破,南郡敗曹仁、提出征伐益州方案

- 官職:都督、偏將軍、南郡太守

- 追尊:平虜伯(北宋)

- 典故:曲有誤,周郎顧

人物生平,官宦世家,丹陽借兵,官居要職,安邦重臣,聯劉破曹,大破曹仁,病卒巴丘,主要成就,開拓江左,聯劉抗曹,人物評價,後世地位,漢魏,兩晉,唐宋,元明清,近現代,軼事典故,顧曲周郎,一時瑜亮,飲醇自醉,親屬成員,祖輩,父輩,妻妾,平輩,子侄,孫子,後世紀念,墓地,遺址,紀念橋,藝術形象,文學形象,歇後語,影視形象,

人物生平

官宦世家

周瑜出身大族,他的堂祖父、堂叔,都官居漢朝之職。其父,曾任洛陽令。周瑜本人身材高大、相貌俊美,志向遠大。

初平元年(190年),孫堅兵討時,他家人住在壽春,當時孫堅長子孫策與周瑜同年出生,而且在江淮一帶很有名氣。周瑜慕名前去拜訪,勸孫策帶母親弟弟移居廬江舒縣,聽從了他的意見。周瑜讓出路南的大宅院供孫家居住,且登堂拜見孫策的母親,兩家交好。初平二年(191年),孫堅死後,帶家人搬離了廬江。

丹陽借兵

主詞條:

興平二年(195年)周瑜前去探望身為丹陽太守的從父周尚。正好孫策率軍入(今安徽和縣西北),將要東渡長江,於是寫信給周瑜。周瑜率兵迎接孫策,給他以大力支持。孫策十分喜悅,說:“我有了你,事就成了。”

於是,周瑜隨從孫策先克(今安徽和縣東南長江北岸)、當利(今安徽和縣東,當利水入江處),接著揮師渡江,進攻(今南京江寧秣陵關),打敗了、,轉而攻占湖孰(今南京江寧湖熟鎮)、,進入(今江蘇丹陽),逼走。當時孫策部眾已發展到幾萬人。他對周瑜說:“我用這支隊伍攻取吳郡、會稽郡,平定山越,已經足夠了,你回去鎮守丹陽。”於是,周瑜率部回到丹陽。

不久,袁術派其堂弟取代任丹陽太守,周瑜隨周尚到了(今安徽壽縣)。袁術發現周瑜有才,便欲收羅周瑜為已將。周瑜看出袁術最終不會有什麼成就,所以只請求做居巢縣長,欲藉機回江東,袁術同意了周瑜的請求。

周瑜在做長認識了魯肅,認為他非同尋常,就主動與他相交,兩人建立了如同春秋時和那樣牢不可破的朋友關係。

官居要職

建安三年(198年),周瑜和魯肅一同回到(今江蘇蘇州)。孫策聞周瑜歸來,親自出迎,授周瑜,調撥給他士兵兩千人,戰騎五十匹。此外,孫策還賜給周瑜鼓吹樂隊,替周瑜修建住所,賞賜之厚,無人能與之相比。還在發布的命令中說:“周公瑾雄姿英發,才能絕倫,和我有之好,骨肉之情。在丹陽時,他率領兵眾,調發船糧相助於我,使我能成就大事,論功酬德,賞賜還遠不能回報他在關鍵時刻給我的支持呢!”周瑜時年二十四歲,吳郡人皆稱之為周郎。 周郎顧曲

周郎顧曲

周郎顧曲

周郎顧曲因廬江一帶,士民向來佩服周瑜的恩德信義,於是孫策命他出守、後來又兼任春谷長。

建安四年(199年)孫策要攻打荊州,拜周瑜為,兼任(治湖北新州西)太守,隨軍征討。十二月,孫策率周瑜等人攻破,虜獲袁術手下家人及他們部下的男女親族,其中橋公二女皆國色天姿,孫策自納,周瑜納。孫策對周瑜說:“橋公之女,雖經戰亂流離之苦,但得我們二人作女婿,也足可慶幸了。”接著進攻尋陽,敗,第二年年初討江夏,又回兵平定豫章(今江西南昌)、(今江西吉安)。周瑜留下來鎮守。

安邦重臣

建安五年(200年)四月,孫策遇刺身亡,時年26歲,臨終把軍國大事託付。孫權統業時,年齡尚小,只有、吳郡、丹陽、豫章、廬陵數郡,其偏遠險要之處也尚未全附。天下英雄豪傑散在各個州郡,並未和孫氏建立起君臣之間相互依賴的關係。張昭和周瑜等人認為孫權能與他們一起成就大業,所以傾心服侍他。

周瑜從外地帶兵前來奔喪,留在吳郡孫權身邊任中護軍,同共同掌管軍政大事。當時孫權只是將軍,賓客禮節都很簡單,唯獨周瑜用君臣的禮節表達對孫權的支持。

周瑜一次對魯肅說道:“過去答覆光武帝說過,‘當今之世,非但君擇臣,臣亦擇君’。如今我的主人孫權親信賢人智士,接納奇才異能,我聽說古代哲人的神秘論證,接承天命替代劉氏者,必定起於東南,推算曆數觀察形勢,最終會造建起帝王基業,與天命相符合,也正在東南。正是有識有志之士歸附英傑的時代。我正通曉此理啊!”並向孫權推薦魯肅,說他有才幹,可為輔佐之臣。建議孫權應該多方搜羅魯肅這樣的人才,以成就大業,不能讓他們流散外地。

曹操在打敗袁紹後,在建安七年(202年),下書責令孫權送人質到曹操這裡。孫權便召集群臣會商。大臣們眾說紛紜,張昭、等重臣猶豫再三,不能決斷。

孫權本意不想送人質。於是,他只帶周瑜一人到母親面前議定此事。周瑜分析道:“當年楚君剛被封到荊山的邊上時,地方不夠百里。他的後輩賢能,擴張土地,開拓疆域,在建立根基,占據荊揚之地,直到南海。子孫代代相傳,延續九百多年。將軍您繼承父兄的餘威舊業,統御六郡,兵精糧足,戰士們士氣旺盛。而且,鑄山為銅,煮海為鹽,人心安定,士風強勁,可以說,為什麼要送質於人呢?人質一到曹操手下,我們就不得不與曹操相呼應,也就必然受制於曹氏。那時,我們所能得到的最大的利益,也不過就是一方侯印、十幾個僕人、幾輛車、幾匹馬罷了,哪能跟我們自己創建功業,稱孤道寡相提並論呢?為今之計,最好是不送人質,先靜觀曹操的動向和變化。如果曹操能遵守道義,拯救天下,那時我們再歸附也不晚;如果曹操驕縱,圖謀生亂玩火必自焚,將軍您只要靜待天命即可,為何要送質於人呢?”周瑜這番話,說到了孫權心裡。孫權的母親也認為該這樣做,她對孫權說:“公瑾的話有道理,他比你哥哥只小1個月,我一向把他當兒子對待,你該把他當成兄長才是。”孫權便沒給曹操送人質。 周瑜雕像

周瑜雕像

周瑜雕像

周瑜雕像每次下賜周瑜,一年到頭都有一百件衣服,當時沒有那個將領能與周瑜相比。對於孫氏,周瑜也說得上忠貞不二。《》記載,曹操想使周瑜為自己所用,曾派善於辯說的前去遊說周瑜, 周瑜既十分堅決的回絕了蔣乾。天下的士人,因此愈加佩服周瑜。

建安十一年(206年),周瑜率等討伐麻、保二屯,斬其首領,俘萬餘人。江夏太守遣部將率數千人進攻,周瑜率軍反擊,俘虜了鄧龍。黃祖的將領甘寧前來歸降,周瑜和呂蒙一起推薦他,因此受到了孫權的重用。

建安十三年(208年)春,孫權征討江夏的。周瑜為前部大督,抓獲黃祖。孫權下令斬首黃祖。

聯劉破曹

主詞條:赤壁之戰

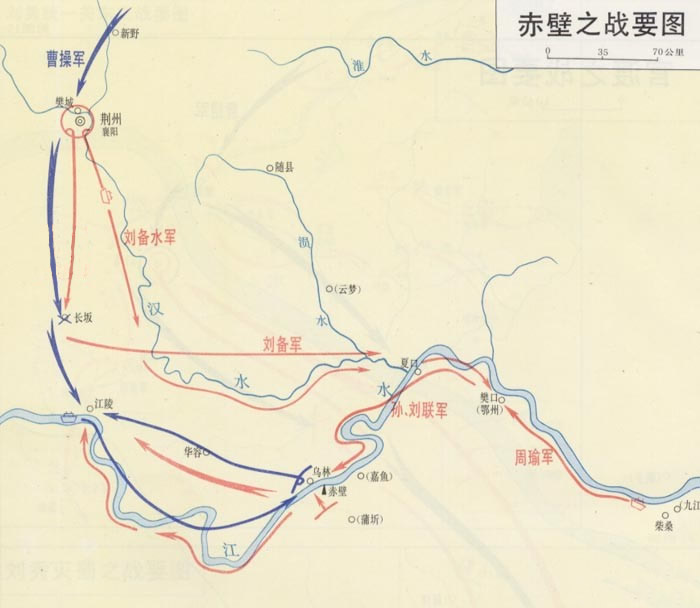

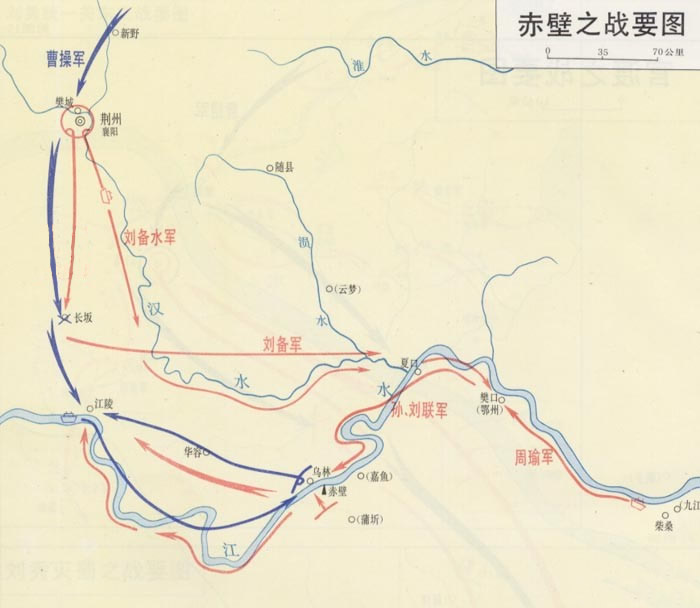

建安十三年(208年)秋天,率軍南侵,占領荊州,曹操向孫權進逼。大軍壓境之際,孫權本意與曹操一戰,向下詢問計策。然而孫權的大臣們出現了主和、主戰兩派,重臣謀士張昭和秦松更是支持投降曹操。於是魯肅勸孫權招回在的周瑜。 赤壁之戰地圖

赤壁之戰地圖

赤壁之戰地圖

赤壁之戰地圖周瑜回到孫權身邊,向孫權分析曹操與孫權兩軍的勝敗關鍵,先是指出:曹軍遠途跋涉,疲憊不堪;天氣寒冷,馬沒有草吃;北方人慣習陸戰不擅水戰,水土不服;馬超、韓遂尚在關西,為曹操的後患。既而進一步分析了曹軍的實際力量,指出來自中原的曹軍不過十五六萬,而且所得新降的七八萬人,人心並不向曹。孫權感嘆道:“曹操想要廢漢自立很久了,只是忌諱二袁、呂布、劉表和我罷了。只留下我,我和曹操勢不兩立,你所說的話甚合我意,這是天把你賜給我了!”

孫權最終下定決心,拔劍砍掉桌子一角,說:“再有敢說投降的人,就像這個桌子一樣!”

孫權命周瑜及等領三萬人抗曹,途中在兩軍遇上,曹操軍因有疾病,又不習水性,初戰便敗退,曹操引軍至江北。周瑜便與劉備軍在南岸設營,雙方。周瑜部將建議用火計將曹軍打敗,周瑜認為可行,命黃蓋詐降。曹操果然中計,船艦全被燒毀,曹操北還南郡。

大破曹仁

周瑜又與進軍南郡,和曹仁隔江相持。兩軍尚未交鋒,周瑜先派甘寧前去占據。曹仁分出一部分兵馬包圍了甘寧,甘寧向周瑜告急。周瑜採用了呂蒙的計謀,留下守衛後方,率軍馳援夷陵,大破曹軍於夷陵城下,所殺過半。曹軍乘夜逃走,途經木柴堵塞的險路,無奈,騎馬者皆棄馬徒行。周瑜率兵追趕截擊,獲得戰馬三百匹,軍威大振。 周瑜雕像

周瑜雕像

周瑜雕像

周瑜雕像周瑜率兵屯駐北岸,約定日期大戰曹仁。周瑜親自騎馬督戰,被飛箭射中右脅,傷勢嚴重,退兵回營。曹仁聞周瑜臥病在床,親自督帥士兵上陣攻擊吳兵。周瑜奮身而起,巡視各營,激勵將士殺敵。

經過一年的交戰,周瑜對曹仁殺傷甚眾,使得曹仁只好棄城而走。

孫權任命周瑜為偏將軍,兼仁南郡,並把下雋、漢昌、三個縣作為他的,讓他屯兵於江陵。

病卒巴丘

赤壁之戰後,周瑜向孫權獻計軟禁劉備,直接管理劉備陣營的軍隊部屬,孫權認為曹操在北方仍需牽制,又認為劉備恐怕難以控制,所以沒有採納。

建安十五年(210年),孫權批准了周瑜提出征伐益州的方案,周瑜返回駐地江陵,行至巴丘(今湖南嶽陽),突然病卒,年僅三十六歲。孫權聽聞哭泣道:“公瑾有王佐之資,然而壽命短促,我還能依賴什麼呢?”又親自穿上喪服為周瑜舉哀,感動左右。周瑜的靈柩運回吳郡時,孫權到蕪湖親迎,各項喪葬費用,全由國家承擔。孫權稱帝後,對公卿說:“如果沒有公瑾,我是當不上皇帝的。”

主要成就

開拓江左

漢獻帝興平二年(195年),周瑜收到了從歷陽(今安徽和縣)送來的書信,來信邀他共下江東。正在尋找政治出路的周瑜收到書信後,馬上率領自己的部曲家兵數千人奔赴。同時,他還帶去了大批舟船糧秣。周瑜及江東名士、等人協助孫策先後打下、湖孰、等地,趕走揚州刺史,占據他的治所(今江蘇丹陽)。十幾天的時間,孫策的軍隊增加二萬餘人、戰馬千匹,威震江東。在繼續東進之前,孫策把鎮守江東要鎮(今江蘇南京)的重任委以周瑜。 周瑜

周瑜

周瑜

周瑜後來周瑜拒絕袁術冊封的將軍稱號,向袁術提出要到(今安徽桐城南)為縣長的請求。居巢離長江很近,周瑜的企圖是,從居巢順流而下直奔江東。袁術不知周瑜假途東歸的用意,竟滿足了周瑜的要求。在居巢,周瑜結識了臨淮東城(今安徽定遠)的豪族魯肅。在他的勸說之下,魯肅放棄東城縣令的官職,背叛袁術,與周瑜結伴東渡。孫策考慮舒縣周氏是的名門望族,派周瑜為督,可以充分利用他的家族的社會影響,以招募人馬,延攬人才,擴大力量。

建安四年(199年),孫策與周瑜分率二萬餘人偷襲。輕取皖城後,周瑜隨從孫策在尋陽和沙羡,分別打敗回師救皖的劉勛以及趕來救援的。經過幾次大仗,孫策俘獲對方部曲士兵三萬餘人,戰船七千餘艘,實力大增。通過這次向西用兵,豫章(今江西南昌)、廬陵(今江西吉水西北)一帶也盡歸江東所有。戰爭結束後,周瑜以中護軍、領江夏太守的職務(孫策授予周瑜這一職務是在取皖城之前)鎮守巴丘(今湖南嶽陽),防範占據荊州(今湖南、湖北)的劉表東侵。

聯劉抗曹

建安十三年(208年),占領荊州以後,水陸軍二十萬順勢南下。周瑜向孫權分析了當下形勢,如今北方尚未完全平定,馬超、還駐兵以西,是曹操的後患。而正是嚴寒,曹操的戰馬也缺乏草料。而且,中原地區的士兵遠道跋涉來到江東地區,水土不服,必然會發生疾疫。這幾方面是用兵的大患,而曹操都貿然行事。將軍抓住曹操的時機,正在今朝。我請求率領精兵數萬人,進駐夏口,保證能為將軍擊破曹操。認為曹操這次來就是來送死的。周瑜的話堅定了孫權抗曹的決心,於是以周瑜為主帥,與劉備聯合,火燒赤壁,重創曹操。

人物評價

後世地位

唐朝建中三年(782年),禮儀使向唐德宗建議,追封古代名將六十四人,並為他們設廟享奠,當中就包括“吳偏將軍南郡太守周瑜”。同時代被列入廟享名單的只有關羽、張飛、張遼、呂蒙、陸遜、鄧艾、陸抗而已。

宋朝宣和五年(1123年),依照唐代慣例,為古代名將設廟,七十二位名將中亦包括周瑜。北宋年間成書的《》中,周瑜亦位列其中。

漢魏

- :周公瑾英雋異才,與孤有總角之好,骨肉之分。②吾得卿,諧也。

- :周公瑾雄烈,膽略兼人,遂破孟德,開拓荊州,邈焉難繼,君今繼之。②(呂蒙)學問開益,籌略奇至,可以次於公瑾,但言議英發不及之耳。③孤非周公瑾,不帝矣。④公瑾有王佐之資,今忽短命,孤何賴哉?⑤孤念公瑾,豈有已乎?⑥此天以君授孤也。

- :赤壁之役,值有疾病,孤燒船自退,橫使周瑜虛獲此名。

- 劉備:公瑾文武籌略,萬人之英,顧其器量廣大,恐不久為人臣耳。

- :雅量高致,非言辭所間。

- 呂蒙:昔周瑜、程普為左右部督,共攻江陵,雖事決於瑜,普自恃久將,且俱是督,遂共不睦,幾敗國事。

- :周公瑾,江淮之傑,攘臂而為其將。

- :與周公瑾交,若飲醇醪,不覺自醉。

- 、:臣竊以瑜昔見寵任,入作心膂,出為爪牙,銜命出征,身當矢石,盡節用命,視死如歸,故能摧曹操於烏林,走曹仁於郢都,揚國威德,華夏是震,蠢爾蠻荊,莫不賓服,雖周之方叔,漢之信、布,誠無以尚也。

- 《》:年少有美才。

- :善談論,能屬文辭,思度弘遠,有過人之明。周瑜之後,肅為之冠。

兩晉

- 陳壽:①曹公乘漢相之資,挾天子而掃群桀,新盪荊城,仗威東夏,於時議者莫不疑貳。周瑜、魯肅建獨斷之明,出眾人之表,實奇才也。②瑜少精意於音樂。

- :①飭法修師,則威德翕赫。賓禮名賢,而張公為之雄;交御豪俊,而周瑜為之傑。彼二君子皆弘敏而多奇,雅達而聰哲,故同方者以類附,等契者以氣集,江東蓋多士矣。②周瑜、陸公、魯肅、呂蒙之疇入為腹心,出作股肱。

- :①公瑾卓爾,逸志不群。總角料主,則素契於伯符;晚節曜奇,則叄分於赤壁。惜其齡促,志未可量。②公瑾英達,朗心獨見。披草求君,定交一面。桓桓魏武,外託霸跡。志掩衡霍,恃戰忘敵。卓卓若人,曜奇赤壁。三光參分,宇宙暫隔。

唐宋

- :周瑜、魯肅,鹹起諸生,鶚視烏林,鷹揚赤壁。然肅為布衣,當襄漢之際,標賣田宅,分財結士,以求人傑:此其志不小也。公瑾推第於孫策,子敬輟粟於周郎:鹹有異於人者也。

- 李白:二龍爭戰決雌雄,赤壁樓船掃地空。烈火初張照雲海,周瑜曾此破曹公。

- :烈火西楚魏帝旗,周郎開國虎爭時。交兵不假揮長劍,已破英雄百萬師。

- :會獵書來舉國驚,只應周魯不教迎。曹公一戰奔波後,赤壁功傳萬古名。

- :鳴箏金粟柱,素手玉房前。欲得周郎顧,時時誤拂弦。

- :有國由來在得賢,莫言興廢是循環。武侯星落周瑜死,平蜀降吳似等閒。

- :昔漢綱既解,當塗方熾,利兵南浮,江漢失險。公瑾嘗用寡制眾,挫強為弱,燎火一舉,樓船灰飛。遂乃張吳之臂,壯蜀之趾。

- :周有,秦有,兩漢有韓信、、、、,魏有,吳有周瑜,蜀有諸葛武侯,晉有、,梁有,元魏有,周有,隋有,國朝有、、、。如此人者,當此一時,其所出計畫,皆考古校今,奇秘長遠,策先定於內,功後成於外。

- :大江東去,浪淘盡。千古風流人物。故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。亂石穿空,驚濤拍岸,捲起千堆雪。江山如畫,一時多少豪傑!遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發,, 談笑間,檣櫓灰飛煙滅。故國神遊,多情應笑我,早生華髮。人生如夢,一樽還酹江月。

- 蘇轍:至於長洲之濱,故城之墟,曹孟德、孫仲謀之所睥睨,周瑜、陸遜之所騁騖,其,亦足以稱快世俗。

- 歐陽澈:使富國強兵,內無動揺,民安如故,有如大夫種之能;轉輸供饋,外無勞民擾攘之役,有如范蠡之知;臨機果斷,折衝千里,有如周瑜之勇;度長慮逺,收功於必成,有如趙充國之守。嚴細柳之軍,有如者;奔之營,有如者;孜孜奉國,知無不為,有如者;兼資文武,出將入相,有如者,則雖愚夫愚婦亦知其可以必勝矣。

- :孫子曰:“天地孰得?”瑜謂曹公盛寒驅中國士涉江湖。又曰:“親而離之。”瑜威聲遠著,而曹公、劉備鹹疑譖之是也。

- :當時稱之為長才無或異辭者,吳有周瑜、魯肅、呂蒙、陸遜,蜀有諸葛孔明,是皆一方雋才也。

- :當時人物如周瑜輩,蓋百世之士,若其它智勇紛出,莫可悉數。

- :年少曾將社稷扶,三分獨數一周瑜。世間豪傑英雄士,江左風流美丈夫。功跡巍巍齊北斗,聲名烈烈震東吳。青春年紀歸黃壤,提起教人轉嘆吁。

- :孫策、周瑜拔皖城,納二喬,皆國色,是以師婚也。英銳豪俊之氣,固足辦事。畢竟有所溺,則智昏,智昏則防慮疏。策為許貢客箭傷頰,創甚,年二十六卒。瑜為流矢中右協,年三十六卒。

- :周瑜從攻橫江當利及東渡擊枺陵,則知在江北。或曰:此功為大,每以語簡而忽之,遂令烏林之役獨傳。瑜、肅建拒操之議,孫權違眾用之,卒成大功。然瑜昧於遠圖,不能乘勝佐昭烈以定中原,乃欲越荊取蜀,而呂蒙又復襲關羽以取荊州,使曹氏為不討之賊,可與言知哉?

- :江左之勢定於赤壁之一戰。曹操破荊州乗勝東下號八十萬,向周公瑾決此大計,之眾寧足恃乎?論者遂謂此為公瑾功第一。

元明清

- :已而諸豪割據,士大夫各欲擇主立功名,如荀攸、賈詡、程昱、郭嘉、諸葛亮、龐統、魯肅、周瑜之徒,爭以智慧型自效。

- :某仰惟某官學通六藝,忠貫三精,其謀略則荀攸、賈詡之密,其經濟則周瑜、魯肅之英,其吟嘯則謝安、之雅,其牧御則羊祜、陸遜之仁。

- 胡三省:此數語所謂相時而動也。然瑜之言不悖大義,魯肅、呂蒙輩不及也。

- :矯矯公瑾,實吳良臣,雄姿英發,籌策邁倫,老瞞長驅,志無江表,一戰蹙之,功莫與紹。

- :當曹操伐吳,威震寰宇,群臣爭議迎降,瑜獨定大計,度操部水軍百萬,遠渉江湖,不習水土,必生疾病,願得精兵三萬破之,以片言決興王之策,以偏方抗天下之師,卒走強敵,開拓荊土,非明斷能然乎?至其議縱劉備不資其出地,又欲西取巴蜀而並張魯,北據襄陽以蹙曹操,雄啚出人意表,使究其志,未易量也。雖天嗇其壽,中路隕歿,其一舉而鼎分三國功名之奇,垂於無窮。

- :周公瑾江左偉人,其才略功烈足光紀載,而傳必及其顧曲,固知審聲知音非尠事也。

- 黃中堅:周公瑾英姿偉略,諸葛孔明而下一人而已。然其欲徙昭烈於吳,盛宮室美女玩好以娛樂之,分關張各置一處,使如瑜者挾與俱戰,則其計亦左矣。昭烈以梟雄之姿,少有大志,其心固欲建霸王之業耳,故髀里肉生至於墮淚。今方破曹操,勢可有為,豈甘為吳所豢養?關張與昭烈生死分定,不得昭烈而奉之,豈肯為吳宣力?果若所言,勢必將有內變而使魏人得以乘其隙,吳蜀事業俱未可知也。語云:‘知彼知己,百戰百勝’。公瑾知昭烈君臣不為人下而顧建此策,殆所謂多思則亂者耶?仲謀於公瑾言無不從而此獨不聽其見,不岀公瑾上哉!

- 陳子龍:自漢以後,文武漸分,然猶有、諸葛亮、周瑜、陸遜、司馬懿、羊祜、杜預、溫嶠、謝玄、韋睿、、李靖、裴行儉、郭元振、、李德裕、、李綱、虞允文之徒奮策儒素建功,為時宗臣。彼豈必有摶虎之力,射鵰之技哉?不過深明古今之事,能決機宜之便耳。

- :漢唐以來善兵者,率多書生。,若張良、趙充國、鄧禹、馬援、諸葛孔明、周瑜、魯肅、杜預、李靖、之流,莫不沉酣,翩翩文雅,其出奇制勝如風雨之飄忽,如鬼神之變怪。

- :姿質風流,儀容秀麗。

- 李贄:周瑜、魯肅、諸葛瑾、張紘、顧雍,彼比引薦,真君子也。

- :周郎年少,正雄姿歷落,江東人傑。八十萬軍飛一炬,風卷灘前黃葉。樓艫雲崩,旌旗電掃,射江流血。鹹陽三月,火光無此橫絕。想他豪竹哀絲,回頭顧曲,虎帳談兵歇。公瑾伯符天挺秀,中道君臣惜別。吳蜀交疏,炎劉鼎沸,老魅成奸黠。至今遺恨,秦淮夜夜幽咽。

- :周瑜雄略似孫伯符,有併吞中原之志,而不專於自守。

- 李安溪:規圖荊、益,及制曹、劉之策,著著機先,真英物也。②周瑜在則可,如無瑜者,權必不能獨擋曹,無玄德則無吳耳,子敬之謀未為非也。

- :若公瑾則赤壁之後旋沒巴邱,世之稱公瑾者第曰膽略兼人而已,不知公瑾之才實一世奇才,而駕乎三國群賢之表。吳雖多才,魯肅失之疏,呂蒙失之譎,陸遜失之柔,孫權以公瑾為王佐,公瑾誠王佐。惜乎!權之非真主才耳。嗟乎!伯符與公瑾實創江東,其意亦欲取荊州襲許都。使天老其才,以與公瑾戮力中原,天下事未可知也。

近現代

- :公瑾生長江、淮,諳識險要,出入彭、蠡,久涉波濤,熟籌彼我,用能以寡擊眾,遁走阿瞞,一戰而霸,克建大勛,玄德謂為本文武籌略,萬人之英者,豈虛語哉。或曰:公瑾不死,操之憂也,先主亦安能定蜀乎?

- 蔡東藩:周瑜年第逾壯,方可有為,乃以意氣之未除,遽致短命,不無可惜。

- :周瑜、魯肅,亦皆可謂為好亂之士也。徒以二三剽輕之徒,同懷行險徼幸之計,遂肇六十年分裂之禍,豈不哀哉。

- 毛澤東:周瑜是個“青年團員”,當東吳的統帥,程普等老將不服,後來說服了,還是由了他,結果打了勝仗。

軼事典故

顧曲周郎

據《》記載,周瑜年少時精通音律,即使在喝了三盅酒以後,彈奏者只要有些微的差錯,他都能覺察到,並立即會扭頭去看那個出錯者。。自魏晉時代之後,“”常作為典故被各大文豪所引用,常常出現於在各類詩歌、戲曲等文學作品中。唐人有《》詩“鳴箏金粟柱,素手玉房前。欲得周郎顧,時時誤拂弦。”化用此典故,進一步發揮想像,描繪周郎因相貌英俊,酒酣後更是別有一番風姿。彈奏者多為女子,為了博得他多看一眼,往往故意將曲譜彈錯。

一時瑜亮

羅貫中小說《三國演義》里,作者基於文學藝術需要,周瑜被描寫成為與諸葛亮明爭暗鬥的人物,最終被諸葛亮氣死。留下了孔明三氣周公瑾,周瑜氣的在馬上大叫一聲,箭瘡復裂,墜於馬下,臨死前仰天長嘆:“既生瑜,何生亮!”的故事。

飲醇自醉

周瑜為人寬宏,唯獨程普與他不睦,程普認為自己年長,經常凌辱周瑜。周瑜降低自己身份,始終不與他計較。後來程普敬佩服他,對別人說:”和周公瑾交往,就像喝美酒一樣,不知不覺就醉了。“後來用於比喻與寬厚人交,不覺心醉,令人敬服。

親屬成員

祖輩

- 周景:字仲饗,周瑜(或),周興之子,官至司空、太尉,追封安陽鄉侯。

父輩

- ,周瑜之父,洛陽令。

- 周尚:周瑜從父,周興之孫(周異之兄,存疑),官至太守。

- 周崇:周瑜從父,周興之孫,周景長子,嗣安陽鄉侯。

- 周忠:周瑜從父,周景之子,官至太尉、錄尚書事。

妻妾

- :次女,之妹(古代“橋”與“喬”為一個字。)

平輩

- 周暉:周瑜,周忠之子,官至洛陽令。

子侄

- :周瑜長子,官至騎都尉,娶公主(孫權與之女)

- :周瑜次子,娶孫氏宗室女,興業都尉,封都鄉侯,因罪免

- :周瑜之女,一說名為周徹,嫁太子(孫權長子)

- :周瑜兄子,官至偏將軍。

孫子

- 周護:周瑜,周峻之子。

後世紀念

墓地

周瑜墓中國有多處。據唐朝梁肅所作的《周公瑾墓下詩序》和陸廣微所撰《吳地記》記載,周瑜墓位於蘇州,“周瑜墳,在縣東二里。 ”

據陸游所撰的《南唐書》記載,周瑜墓位於宿州,“瑜葬宿松,即墓為祠,子孫居其旁者,猶數十家。”

而據明朝《》記載:“周瑜墓在廬江縣安豐鄉”。公元1422年(明正統七年),提學御史,令知縣黃金蘭立碑題曰:“吳名將周公瑾之墓”。清《》又載:“周瑜之妻墓,在西門外真武觀西百步,墓墩俗稱瑜婆墩”。清年間,墓地被毀。1926年和1942年,周瑜墓先後進行了兩次。

1989年春,召開有關專家論證會,對湖南,江西新淦,安徽廬江、巢縣、舒城、宿松等地的周瑜墓進行了全面的科學論證,取得一致意見,確認安徽省廬江縣的周瑜墓為周瑜之地。1989年5月,周瑜墓被安徽省人民政府公布為第三批省級重點文物保護單位。

1989年春,召開有關專家論證會,對湖南,江西新淦,安徽廬江、巢縣、舒城、宿松等地的周瑜墓進行了全面的科學論證,取得一致意見,確認安徽省廬江縣的周瑜墓為周瑜之地。1989年5月,周瑜墓被安徽省人民政府公布為第三批省級重點文物保護單位。

遺址

周瑜城位於安徽城西南10公里處的乾汊河鎮瑜城村。為24歲以前的周瑜在家鄉修建的兵營,供練兵習武及駐軍之用。周瑜城為土城,正方形,長寬各296米,高10米,占地面積104畝,四周是土築城牆,高城之上是平整的台地,東西南北各有一個相對稱的寬六七米的城門。原建有兵營、養馬場、周瑜井、拜母堂、淨梵寺、古塔等。的西北方向有呈鼎足之勢的三個土墩,名曰“練三墩”,傳為當年周郎練兵牧馬處。周瑜城及練三墩,古稱,為昔日之一。 周瑜城

周瑜城

周瑜城

周瑜城紀念橋

- 周郎橋:周瑜在南京有一處遺蹟,即“周郎橋”。據明朝《萬曆上元縣誌》載:“周郎橋,在丹陽鄉。吳周瑜渡秣陵,破笮融,下湖熟,曾經此,故名。”

- 周瑜橋:位於安徽省舒城縣帶肚堰,位於南門口到碼頭交叉處,橫跨城南護城河;牧馬舊市,為周瑜練兵放牧處,“龍舒八景”之一。

藝術形象

文學形象

- 小說形象

小說《三國演義》里為了凸顯諸葛亮的智慧,對歷史上的周瑜形象做了較大的改動,並虛構了較多的情節,如赤壁之戰,周瑜的主張不太明確,是戰是和躊躇不定,諸葛亮借曹操修築銅雀台欲奪小喬之事,智激周瑜,堅定周瑜抗曹的決心。曹操命周瑜同窗好友蔣乾勸降周瑜,周瑜設下計策,假裝友善,偽造了曹操水軍都督、寫給周瑜的降書讓蔣乾發現,上演了一出“”的好戲,為赤壁之戰的成功奠定了基礎。

後來周瑜勸誘諸葛亮投吳不成,下定決心必除之而後快。正巧劉備甘夫人去世,周瑜向孫權提出假意要把孫權之妹許配劉備,實則引誘劉備來東吳的妙計。然而在諸葛亮的三個錦囊和吳國太喬國老的“胳膊肘往外拐”的態度下,周瑜的計策被一一化解。諸葛亮三氣周瑜,致使周瑜吐血而亡。周瑜死後,孫權厚待他的遺孤。

諸葛亮設計,假裝主動為周瑜弔喪,從而給眾人留下諸葛亮寬厚大度,周瑜小氣不能容人的印象。這是小說里的情節,雖然膾炙人口,但終是虛構事件,與歷史不符。

- 詩詞形象

作為一位青年才俊,周瑜頗受士大夫喜愛稱羨,是唐詩宋詞里提及頻率最高的一位三國人物之一。較為膾炙人口的有,的“東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬”,的“世間豪傑英雄士,江左風流美丈夫”;。蘇軾的《》“遙想公瑾當年,小喬初嫁了, 雄姿英發。羽扇綸巾, 談笑間、 強虜灰飛煙滅。”更是描繪出了一代英雄豪傑的灑脫和氣度,值得一提的是,“羽扇綸巾”作為常見的儒生打扮,本是蘇軾對周瑜的描繪,後來卻多化用在諸葛亮身上,成為了諸葛亮的經典形象。