三國魏(:治所 河南(今洛陽市東) 轄區 今陝西中部,山西西南部及河南西部。稱為“司州”。 )、西晉、北朝以京師周圍地區為司州,東晉南遷僑治,在淮南地區設司州,初置治(今河南汝南),再置治(今信陽)。

漢時以司隸校尉督察畿輔,三國魏因之,晉改漢魏之司隸為司州,治洛陽,即漢魏事隸治也。永嘉以後,淪陷,大興中僑治合肥,即今安徽合肥縣治,尋治,在今河南滎澤縣西南十七里,鹹康中又治,即今湖北襄陽縣治,永和中還治洛陽。後趙時期,在襄國(今市)附近設司州。

基本介紹

- 中文名:司州

- 歷史:

- 作用:中原的屏障

- 地點:山西西南部

歷史沿革,社會作用,行政區劃,曹魏,晉,北魏,東魏,北齊,

歷史沿革

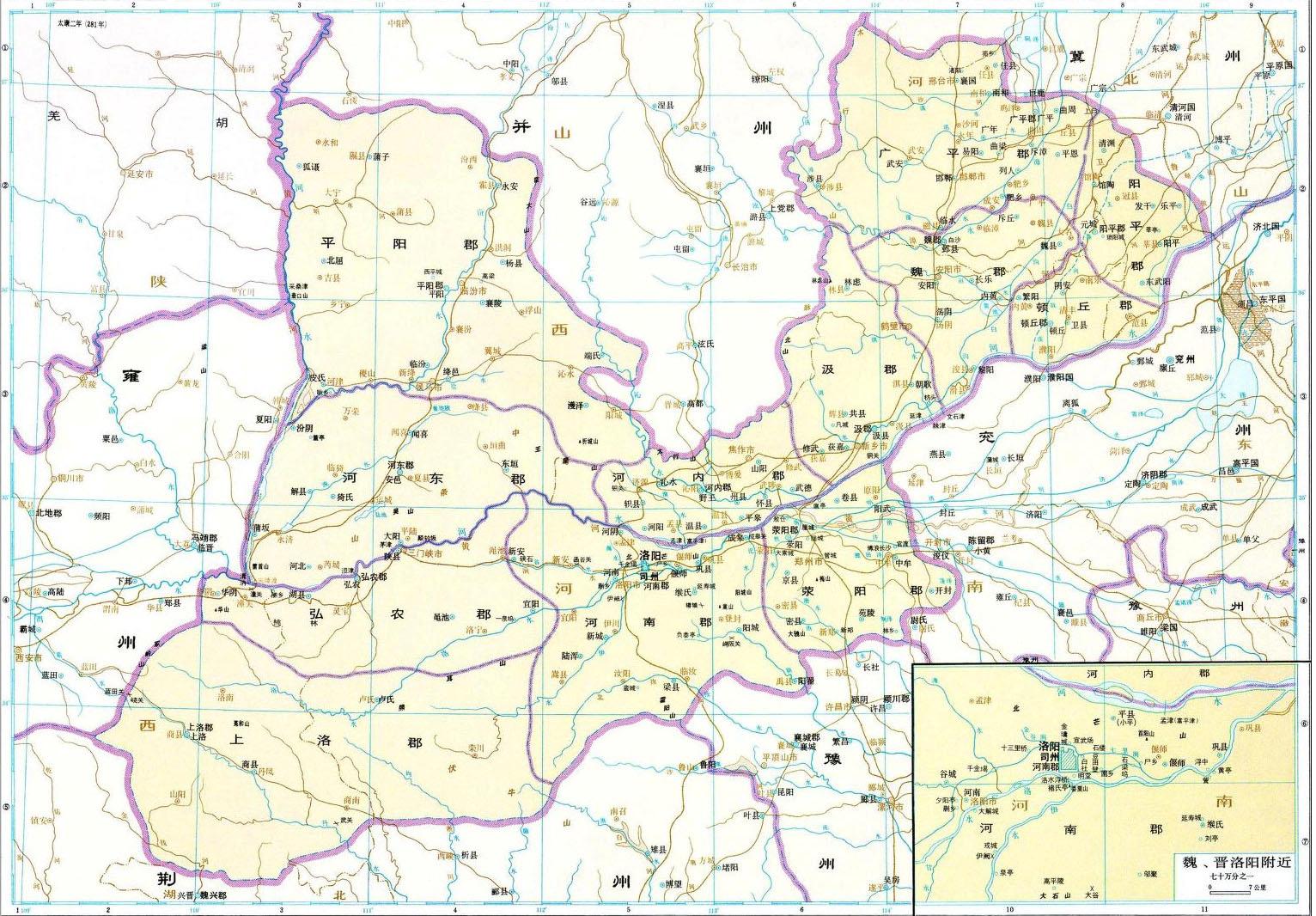

相傳古代時,把天下分為九州,東漢時期仍然延續該種劃分,其中司州處於雍州以東,并州以南,荊州以北,兗州以西,地理區域包括渭水和黃河交界處周圍,和雍州以著名的潼關分割,北上便是并州境內的地區,東北和冀州的接壤,東邊是兗州,南方緊接荊州縣,東南接豫州,境內包括當時重要的東漢首都洛陽、曹魏時期的實際政治中心鄴城、開封等,自古是兵家必爭之地,也是戰爭發生最多的地區之一。

東晉義熙十三年 (417)北伐勝利後置。治虎牢,在今市汜水鎮虎牢關村西北黃河道中。景平初陷沒,元嘉中僑治義陽,在今河南信陽縣南四十里。梁因之,天監中後魏取義陽,改為,梁又僑置司州於關南,在今河南信陽縣平靖黃峴武勝三關之南。大通初義陽來降,復置司州,亦曰北司州,東魏改曰南司州,北周改為申州。

後魏置,治洛陽,在今河南洛陽縣東北二十里,按後魏本置司州於城,於洛陽,遷洛後,改洛州曰司州,司州曰。東魏遷鄴,又改相州曰司州,在今河南縣西,司州仍為洛州。

石勒置,治襄國(今市),石虎改置於鄴,在今河北省邯鄲市臨漳縣西南四十里。

隋末王世充置,治洛陽,今河南洛陽縣治。

社會作用

司州周圍環山群抱,境內土地肥沃,物產豐富,這也是中國許多朝代在洛陽、開封建都的原因。然而在實際上也較為受到攻擊,歷史上北方雁門關、太原一直是唯一阻止北方少數民族侵入中原的屏障,一旦雁門關和太原失守,司州便暴露在北方民族的鐵蹄之下,這樣歷代以來都把防守和地區作為重點。另一方面西北防守則是以和為重點,和該地相距較遠。在雁門關和太原危險的情況下,調西北地區的軍隊進行支援則要較長的時間,也正是因此發生,這和該地的這種地理特點有很大關係。

司州境內傳承中國上幾千年的歷史和文化,並多數時候處於中心地位,對歷史的發展和進程影響很深。

行政區劃

曹魏

司州(司隸校尉部):分置河東、、建興、河內、弘農、河南尹等五郡一尹,下轄61縣,屬魏地。約於今陝西省、山西、河南省部分之地。

晉

司州 | 洛陽 | 河南 洛陽市 | 河南郡、滎陽郡、弘農郡、上洛郡、平陽郡 汲 郡、廣平郡、陽平郡、魏 郡、河東郡 頓丘郡、河內郡、建興郡 | 100 | 永嘉之後,司州淪沒於劉聰。 |

北魏

529年(永安二年)

東魏

魏尹 | 鄴城(今河北臨漳) | 13郡 |