台灣電影金馬獎(golden horse awards),創辦於1962年,是中國台灣地區舉辦的電影獎項。原由中國台灣新聞局主辦,1990年起交由台北金馬電影節執行委員會主辦。金馬獎是為了促進電影製作事業和表揚對文化有傑出貢獻的電影人而設立,是影壇歷史最悠久的電影獎項。

金馬獎每年舉辦一屆,1964年與1974年曾停辦,截至2018年11月共舉辦五十五屆,一般於每年11月至12月於台灣舉行頒獎典禮,頒發包括最佳導演、最佳劇情長片、最佳男女主角在內的二十六個獎項(截至2018年12月)。獎項由評審委員會使用公開討論、不記名投票的方式選出。

金馬獎評選條件中不設地域限制,評選對象面向所有華語電影和華語影人。台灣電影金馬獎與、並稱“”。

基本介紹

- 中文名:台灣電影金馬獎

- 外文名:golden horse awards

- 類型:華語電影獎項

- 國家地區:中國台灣

- 創辦時間:1962年

- 創辦單位:台灣新聞局

- 主辦單位:台北金馬電影節執行委員會

- 頒獎地點:中國台灣

- 頒獎周期:每年一屆

- 獎項性質:華語三大電影獎之一

- 執委會主席:李安

獎項沿革,獎項文化,獎項名稱,獎盃獎座,主題音樂,獎項設定,評選規則,歷屆回顧,歷屆百科,帝後導演,獎項之最,個人獎項,影片獎項,獎項評析,獎項爭議,

獎項沿革

1957年,興盛,徵信新聞社(《》前身)舉辦第一屆“台語片電影展覽會”,當時有32部電影參與角逐,獎項類別分為:由專業評審選定的“金馬獎”11項,觀眾票選的“銀星獎”10名,另增設有“榮譽獎”1名和“觀眾票選優勝獎”10名,這是“金馬獎”之名第一次在正式場合出現;不過台語片影展只舉辦了一屆。

1959年,台灣行政主管部門頒布《國語影片獎勵辦法》,每年辦理前一年度的電影獎勵活動,獎項分劇情片、紀錄片與個人技術三部分,獎額不限,每項均有多名獲獎;活動一連舉辦三屆,初具金馬獎競賽雛形。

1962年,台灣新聞局公布實施《五十一年獎勵國語影片辦法》,正式創設金馬獎。共設18個獎項,採取先公布評選結果,再舉行頒獎典禮的形式並維持該形式至第十四屆;頒獎典禮的舉辦日期為每年10月31日,第三至十五屆改為10月30日。

1964年,金馬獎停辦一屆。

1966年,《獎勵國語影片辦法》修正,規定所有獲獎者必須親自出席領獎,如不能出席,應於一年內親自補領。

1968年(第五屆)開始,金馬獎改由“教育部文化局”主辦。

1971年,教育部文化局宣布金馬獎由年度性改為長期性,《獎勵優良國語影片辦法》不再逐年公布。

1973年,撤銷教育部文化局,由新聞局成立電影事業處接管電影相關業務,主辦金馬獎。

1974年,因舉辦亞洲影展,金馬獎停辦一屆。

1978年,評審及頒獎形式被修改為第一階段由評審提出入圍名單,第二階段由評審在頒獎禮當天選出得獎名單並密封,再於頒獎禮現場揭曉。

1979年,金馬獎舉辦日期不再限於每年10月30日,並擴大為晚會形式。

1980年,首度舉辦國際影片觀摩展;首度使用樊曼儂作曲、孫儀填詞的主題曲《》。

1984年,金馬獎首度交由民間辦理。

1988年,金馬獎工作委員會修改組織簡則,停止由電影團體輪流主辦,設立專任秘書長。

1989年,金馬獎整體活動定名為“台北金馬國際影展“;本屆增設國際影片競賽,因受到輿論批評,僅辦理一屆。

1990年,“台北金馬國際影展執行委員會“成立。

1991年,台灣電影事業發展基金會正式轉由民間運作,台北金馬國際影展執行委員會同時納入基金會下;個人獎項報名資格放寬為“凡華裔人士均可報名,但需加入台港兩地電影團體“。

1992年,台北金馬國際影展執行委員會更名為“台北金馬影展執行委員會”。

1993年,金馬獎設立星光大道,大陸電影人首次正式組團參加相關活動,頒獎典禮首次在亞洲地區同步播出。

1994年,執委會決定不符合“大陸編導演比例不超過二分之一“的影片不能參加金馬獎。

1997年,新聞局廢除《獎勵優良國語電影辦法》,將金馬獎定位為全球華語影片競賽。

1999年,金馬獎與新聞局達成協定,不主動邀請政界領導參加頒獎典禮,並規定出席的政界人士不上台、不致辭、不頒獎三原則;影片報名資格再次放寬。

2001年,修訂組織章程,執委會主席兩年一任,秘書長與工作人員一年一聘。

獎項文化

獎項名稱

”金馬”二字源自、兩島名的字首,此外,它亦符合全球主要影展名稱以“金字招牌”為號召的潮流。 金馬獎標誌

金馬獎標誌

金馬獎標誌

金馬獎標誌獎盃獎座

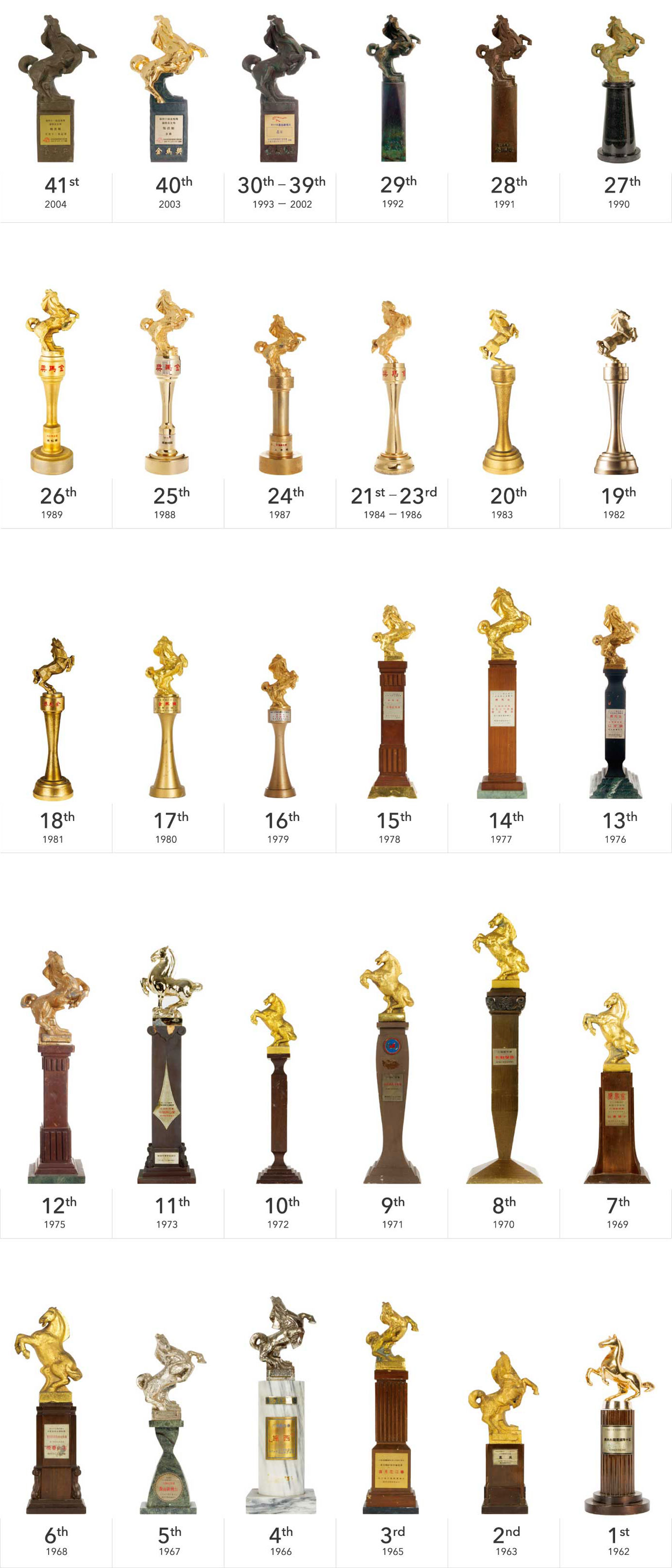

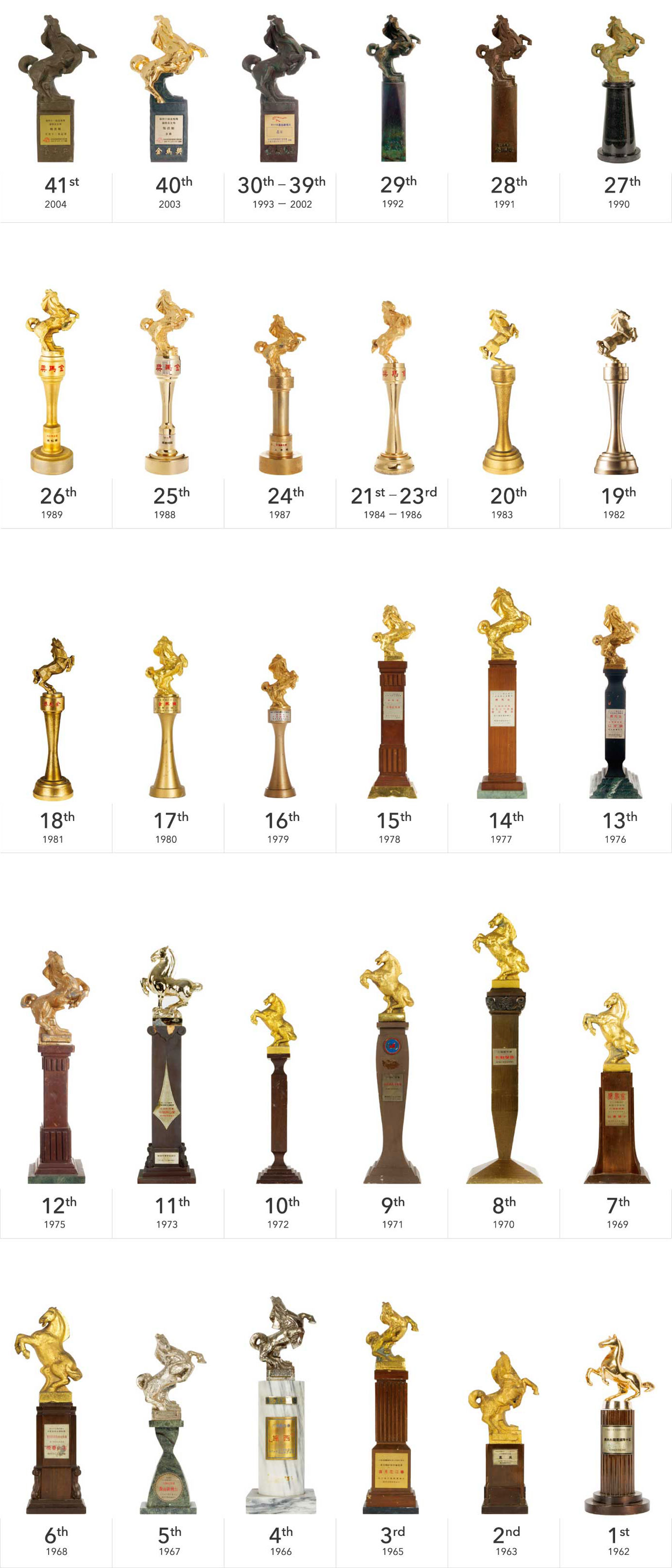

金馬獎創立初期獎座依獎項有大中小之分。第一屆獎座出處已不可考,第二屆邀請青年雕塑家設計,以殷商圖紋構化“”,表現得獎者的典範風華,之後配合時代進步,漸進設計為戰馬奔騰之姿,象徵電影藝術工作者向專業化、藝術化、國際化不斷努力的精神,也包含著華語片放眼世界、精益求精的巨觀胸襟,金馬意興風發、向前奔躍的姿態象徵了金馬獎引領華語電影奔騰不息之意。 金馬獎歷屆獎座

金馬獎歷屆獎座

金馬獎歷屆獎座

金馬獎歷屆獎座主題音樂

1980年,第十七屆金馬獎第一次有了屬於自己的主題曲《金馬奔騰》,由樊曼儂作曲、作詞。

金馬奔騰

作詞:孫儀 作曲/編曲:樊曼儂

讓金馬帶動 電影的巨輪

如金之真純 如馬之奔騰

為藝術獻身 至善 至美 至真

以喜怒哀樂 表達人生

讓金馬精神 引導著我們

追求著理想 向前飛奔

獎項設定

| 類別 | 獎項 | 備註 |

|---|---|---|

影片類 | 最佳劇情長片 | |

最佳紀錄片 | ||

最佳動畫長片 | 1969年設定”最佳卡通片“和”最佳卡通片編導“,1990年”最佳卡通片“更名為”最佳卡通片“ | |

最佳劇情短片 | 1996年設定“最佳創作短片”,2016年拆分為此 | |

最佳動畫短片 | ||

個人類 | 最佳導演 | |

最佳男主角 | ||

最佳女主角 | ||

最佳男配角 | ||

最佳女配角 | ||

最佳新導演 | 2010年設定 | |

最佳新演員 | 2000年設定 | |

最佳原著劇本 | 1979年由”最佳編劇“拆分 | |

最佳改編劇本 | ||

最佳攝影 | ||

最佳視覺效果 | 1995年設定”最佳視聽科技“獎,1996年更名為”最佳視覺特效“,2004年更名為此 | |

最佳美術設計 | 1965年設定 | |

最佳造型設計 | 1981年設定”最佳服裝設計“獎,1990年更名為此 | |

最佳動作設計 | 1992年設定”最佳武術指導“,1993年更名為”最佳動作指導“ | |

最佳原創電影音樂 | 1981年”最佳配樂“拆分為”原作音樂“和”改編音樂“,1990年合併為”最佳電影音樂“,1997年更名為此 | |

最佳原創電影歌曲 | 1979年”最佳音樂“拆分為”最佳配樂“與”最佳電影插曲“,1992年由”最佳電影插曲“更名為”最佳電影歌曲“,1997年更名為此 | |

最佳剪輯 | ||

最佳音效 | ||

特別獎項 | 年度台灣傑出電影工作者 | 1997年設定“評審團特別獎”,2001年更名為“評審團個人特別獎”,2002年更名為“年度最佳台灣電影工作者”,2006年更名為“福爾摩沙個人獎”,2007年更名為此 |

金馬獎特別獎 | ||

非正式競賽 | 觀眾票選最佳影片 | 1992年設定 |

已取消獎項 | 最佳新聞片、最佳新聞片編導、最佳新聞片攝影 | 1968年設定,1971年取消新聞影片類獎項 |

年度台灣傑出電影 | 1997年設定“評審團大獎”,2001年更名為“評審團影片特別獎”,2002年更名為“年度最佳台灣電影”,2006年更名為“福爾摩沙影片獎”,2007年更名為此,2011年取消 | |

騎士勳章 | 2008年設定,僅有一屆 | |

大陸影人特別獎 | 1993年設定,辦理三屆,頒發一屆 | |

最佳紀錄片導演 | 1985年設定,1990年取消 | |

最佳童星 | 1985年取消 | |

優等劇情片、優等紀錄片、紀錄片最佳策劃、紀錄片最佳攝影 | 1981年取消 | |

備註:以上“獎項設定”統計截至2018年12月 | ||

評選規則

評審委員資格

評審委員由電影相關專業人士出任,依評審階段分為初選、複選及決選。

電影基金會董監事、金馬執委會執行委員不得擔任評審委員。於各階段進行評選作業時,參賽影片幕前幕後人員(以影片前後完整演職員表為依據)亦不得擔任該類別及該階段評審委員。

評審委員不得連續兩年擔任。

評審委員須親自全程參與評選工作,不得缺席或由他人代理職務,否則經報知金馬執行委員會同意後,即取消其評審資格。

如評審委員資格不符,或於評選過程違反評選原則,一經查證屬實,立即取消其評審資格。

評選辦法

初選:初選階段依影片類別分為劇情長片類、紀錄片類、劇情短片類及卡通片類共四類評審委員。各類初選會議由各類評審委員採取公開討論、不記名投票方式進行評選。獲半數以上評審委員推薦之影片,方可進入複選階段。

複選:由評審委員針對所有影片類、個人類獎項進行評選。採取公開討論、不記名投票方式產生入圍名單。“年度台灣傑出電影工作者”則針對入圍影片所填報之“年度台灣傑出電影工作者”名單進行評選,評審有主動提名權,經評審公開討論、不記名投票選出得獎者一名。名單於複選會議結束後召開記者會公布。

決選:由評審委員針對入圍名單採取公開討論、不記名投票方式產生得獎名單,並經由專業律師公證後密封,最後於頒獎典禮中公布。

評審團(第五十五屆)

初選評審 | 卡通片類 | 張晏榕、張淑滿、謝文明 |

劇情短片類 | 、、 | |

紀錄片類 | 、李香秀、、、蔡甘銓 | |

劇情長片類 | 吳珮慈、、馬欣、、、、鄭秉泓 | |

複選及決選評審 | 、李耀華、、、、、、曾偉禎、、、 | |

決選評審 | michael berry、、、、、 | |

歷屆回顧

歷屆百科

| 年份 | 名稱 | 年份 | 名稱 | 年份 | 名稱 |

|---|---|---|---|---|---|

1962 | 1963 | 1965 | |||

1966 | 1967 | 1968 | |||

1969 | 1970 | 1971 | |||

1972 | 1973 | 1975 | |||

1976 | 1977 | 1978 | |||

1979 | 1980 | 1981 | |||

1982 | 1983 | 1984 | |||

1985 | 1986 | 1987 | |||

1988 | 1989 | 1990 | |||

1991 | 1992 | 1993 | |||

1994 | 1995 | 1996 | |||

1997 | 1998 | 1999 | |||

2000 | 2001 | 2002 | |||

2003 | 2004 | 2005 | |||

2006 | 2007 | 2008 | |||

2009 | 2010 | 2011 | |||

2012 | 2013 | 2014 | |||

2015 | 2016 | 2017 | |||

2018 | 2019 | ||||

註:統計截至2018年12月 | |||||

帝後導演

| 時間 | 屆次 | 最佳男主角 | 最佳女主角 | 最佳導演 |

|---|---|---|---|---|

1962 | 第01屆 | 《手槍》 | 《》 | 《》 |

1963 | 第02屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1965 | 第03屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1966 | 第04屆 | 《》 | 《煙雨濛濛》 | 《》 |

1967 | 第05屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1968 | 第06屆 | 《》 | 《烽火萬里情》 | 《》 |

1969 | 第07屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1970 | 第08屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1971 | 第09屆 | 《》 | 《董夫人》 | 《》 |

1972 | 第10屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1973 | 第11屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1975 | 第12屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1976 | 第13屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1977 | 第14屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1978 | 第15屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1979 | 第16屆 | 柯俊雄《》 | 《》 | 《山中傳奇》 |

1980 | 第17屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1981 | 第18屆 | 《》 | 《》 | 《夜來香》 |

1982 | 第19屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1983 | 第20屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1984 | 第21屆 | 李修賢《》 | 《》 | 《》 |

1985 | 第22屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1986 | 第23屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1987 | 第24屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1988 | 第25屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1989 | 第26屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1990 | 第27屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1991 | 第28屆 | 《》 | 《阮玲玉》 | 王家衛《》 |

1992 | 第29屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1993 | 第30屆 | 《》 | 《》 | 李安《》 |

1994 | 第31屆 | 梁朝偉《》 | 陳冲《》 | 《》 |

1995 | 第32屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1996 | 第33屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1997 | 第34屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

1998 | 第35屆 | 《》 | 《》 | 陳冲《》 |

1999 | 第36屆 | 柯俊雄《》 | 《》 | 《》 |

2000 | 第37屆 | 《》 | 《》 | 杜琪峯《》 |

2001 | 第38屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2002 | 第39屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2003 | 第40屆 | 梁朝偉《》 | 《》 | 劉偉強、《》 |

2004 | 第41屆 | 《》 | 《》 | 杜琪峯《》 |

2005 | 第42屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2006 | 第43屆 | 《》 | 《》 | 陳可辛《》 |

2007 | 第44屆 | 陳冲《》 | ||

2008 | 第45屆 | 《》 | 《》 | 陳可辛《》 |

2009 | 第46屆 | 《》 《》 | 《》 | 《》 |

2010 | 第47屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2011 | 第48屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2012 | 第49屆 | 《》 | 《》 | 杜琪峯 《》 |

2013 | 第50屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2014 | 第51屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2015 | 第52屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2016 | 第53屆 | 《》 | 《》 馬思純《》 | 《》 |

2017 | 第54屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

2018 | 第55屆 | 《》 | 《》 | 《》 |

註:以上統計截至2018年12月 | ||||

獎項之最

個人獎項

| 項目 | 電影工作者 | 紀錄 | 備註 |

|---|---|---|---|

獲最多金馬獎 | 13次 | 最佳美術設計:1986、1991、1995、2004、2013、2015 最佳造型設計:1986、1991、2000、2013、2017 最佳剪輯:1995、2001 最佳錄音:1985、1992、1993、1995 | |

同一獎項獲獎最多 | 12次 | 最佳錄音:1985、1992、1993、1995 最佳音效:2001、2006、2007、2010、2011、2013、2015、2017 | |

提名最多次金馬獎 | 張叔平 | 38次 | 最佳美術設計:第18、21、23(2項)、25、28、29、31(2項)、32、34、37、38、41、50、52 最佳造型設計:第21、23、28、29(2項)、31、32、33、38、39、41、48、50、52(2項)、54 最佳剪輯:第31、32、34、38、50。 |

同一獎項提名最多 | 杜篤之 | 33次 | 最佳錄音:第21、22、23、26、28、29(2項)、30(2項)、31(2項)、32(2項) 最佳音效:36、37、38(2項)、40、41(2項)、43、44、45、46(2項)、47、48、50(2項)、51、52、54(2項)。 |

得獎最多幕前工作者 | 5次 | 最佳女主角:1989、1991、1997、2000 最佳女配角:1990 | |

入圍最多幕前工作者 | 18次 | 最佳女主角:1980、1981、1986、1989、2001、2004、2010、2015、2017 最佳女配角:1976 最佳導演:1986、2008、2017 最佳原著劇本:1986、1996、2017 最佳改編劇本:1995、2015 | |

演員獎大滿貫 | 最佳新演員 最佳女配角 最佳女主角 | 《》(2002) 《》(2015) |

| 項目 | 演員 | 紀錄 | 屆/年份 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

獲最多最佳女主角 | 張曼玉 | 4次 | 第26屆 (1989) 第28屆 (1991) 第34屆 (1997) 第37屆 (2000) | 《》 《》 《》 《》 |

入圍最多次最佳女主角 | 張艾嘉 | 9次 | 獲獎2次 (第18及23屆) | |

連續兩年獲得最佳女主角 | 隔年即獲獎 | 第21屆 (1984) 第22屆 (1985) | 《》 《》 | |

第32屆 (1995) 第33屆 (1996) | 《》 《》 | |||

間隔最久再獲最佳女主角獎 | 隔13年 | 第31屆 (1994) 第44屆 (2007) | 《》 《》 | |

最年長最佳女主角得主 | 63歲 | 第48屆 (2011) | 《》 | |

最年輕最佳女主角得主 | 17歲 | 第35屆 (1998) | 《》 | |

最年長最佳女主角入圍 | 73歲 | 第33屆 (1996) | 《》 | |

最年輕最佳女主角入圍 | 14歲 | 第54屆 (2017) | 《》 | |

首位以非劇情長片入圍 | 以創作短片入圍此獎 | 第41屆 (2004) | 《秋天的藍調》 | |

首位以電視電影入圍 | 已以同一部片獲得電視金鐘獎電視電影類最佳女主角獎 | 第54屆 (2017) | 《》 | |

首位以同系列片蟬聯入圍演技獎項 | 以《紅衣小女孩》系列電影連續兩年入圍 | 第53屆 (2016)第54屆 (2017) | 《》女主角》 《》女配角 |

| 項目 | 演員 | 紀錄 | 屆/年份 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

獲最多最佳女配角 | 4次 | 第3屆 (1965) 第18屆 (1981) 第25屆 (1988) 第28屆 (1991) | 《》 《》 《》 《》 | |

入圍最多次最佳女配角 | 6次 | 獲獎2次 (第31及53屆) | ||

間隔最久再獲最佳女配角獎 | 金燕玲 | 隔22年 | 第31屆 (1994) 第53屆 (2016) | 《》 《》 |

最年長最佳女配角得主 | 73歲 | 第45屆 (2008) | 《》 | |

最年輕最佳女配角得主 | 10歲 | 第24屆 (1987) | 《》 | |

最年長最佳女配角入圍 | 79歲 | 第54屆 (2017) | 《》 | |

最年輕最佳女配角入圍 | 10歲 | 第24屆 (1987) | 《期待你長大》 |

| 項目 | 演員 | 紀錄 | 屆/年份 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

獲最多最佳男主角 | 3次 | 第31屆 (1994) 第40屆 (2003) 第44屆 (2007) | 《》 《》 《》 | |

入圍最多次最佳男主角 | 梁朝偉 | 7次 | 獲獎3次 (第31、40、44屆) | |

連續兩年獲得最佳男主角 | 隔年即獲獎 | 第29屆 (1992) 第30屆 (1993) | 《》 《》 | |

第42屆 (2005)第43屆 (2006) | 《》 《》 | |||

間隔最久再獲最佳男主角獎 | 隔20年 | 第16屆 (1979)第36屆 (1999) | 《》 《一代梟雄: 曹操》 | |

最年長最佳男主角得主 | 63歲 | 第32屆 (1995) | 《》 | |

最年輕最佳男主角得主 | 20歲 | 第33屆 (1996) | 《》 | |

最年長最佳男主角入圍 | 74歲 | 第53屆 (2016) | 《》 | |

最年輕最佳男主角入圍 | 15歲 | 第28屆 (1991) | 《》 |

| 項目 | 演員 | 紀錄 | 屆/年份 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

獲最多最佳男配角 | 3次 | 第39屆 (2002)第40屆 (2003)第42屆 (2005) | 《》 《無間道》 《》 | |

入圍最多次最佳男配角 | 5次 | 獲獎1次 (第36屆) | ||

連續兩年獲得最佳男配角 | 隔年即獲獎 | 第19屆 (1982)第20屆 (1983) | 《》 《》 | |

黃秋生 | 第39屆 (2002)第40屆 (2003) | 《想飛》 《無間道》 | ||

間隔最久再獲最佳男配角獎 | 隔17年 | 第13屆 (1976)第30屆 (1993) | 《》 《》 | |

最年長最佳男配角得主 | 郎雄 | 63歲 | 第30屆 (1993) | 《喜宴》 |

最年輕最佳男配角得主 | 9歲 | 第43屆 (2006) | 《》 | |

最年長最佳男配角入圍 | 78歲 | 第42屆 (2005) | 《》 | |

最年輕最佳男配角入圍 | 吳景滔 | 9歲 | 第43屆 (2006) | 《父子》 |

| 項目 | 名稱 | 年份 | 備註 |

|---|---|---|---|

男主角獎雙得主 | 、 | 第46屆 | 第46屆最佳男主角首次出現2位得主,分別是《》的張家輝和及《》的黃渤。 |

女主角獎雙得主 | 、 | 第53屆 | 第53屆最佳女主角首次出現2位得主,周冬雨和馬思純,皆為《》的女主角。 |

女配角獎雙得主 | 、 | 第28屆 | 第28屆最佳女配角首次出現2位得主,分別是《推手》的王萊和《》的潘迪華。 |

最佳新演員獎雙得主 | 、 | 第40屆 | 第40屆最佳新演員首次出現2位得主,分別是《》的演員鄭智允和《》的王寶強。 |

、 | 第41屆 | 第41屆最佳新演員第2次出現2位得主,分別是《》的洪顥瑄和《》的楊祐寧。 | |

評審團特別獎雙得主 | 《》、《》 | 第28屆 | 《阮玲玉》由執導;《推手》由李安執導。 |

年度最佳台灣電影雙得主 | 《》、《》 | 第39屆 | 《美麗時光》由執導;《夢幻部落》由執導。 |

最佳音樂雙得主 | 、 | 第3屆 | 由顧嘉輝《》和駱明道《》獲得。 |

| 項目 | 導演 | 紀錄 | 年份 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

獲得最多最佳導演獎 | 3次 | 第3屆(1965) 第10屆(1972) 第15屆(1978) | 《》 《》 《》 | |

第37屆(2000) 第41屆(2004) 第49屆(2012) | 《》 《》 《》 | |||

第36屆(1999) 第48屆(2011) 第51屆(2014) | 《》 《》 《》 | |||

第26屆(1989) 第32屆(1995) 第52屆(2015) | 《》 《》 《》 | |||

入圍最多最佳導演獎 | 侯孝賢 | 8次 | 第19、21、22、26、32、35、42、52屆 | |

杜琪峯 | 第37、40、41、42、43、49、50、53屆 | |||

獲得過最佳導演獎的演員 | 最佳女主角 最佳導演 | 第31屆(1994)、第44屆(2007) 第35屆(1998) | 《》、《》 《》 | |

最佳男配角 最佳導演 | 第25屆(1988) 第42屆(2005) | 《》 《》 | ||

戴立忍 | 最佳男配角 最佳導演 | 第36屆(1999) 第46屆(2009) | 《》 《》 | |

最佳男主角 最佳導演 | 第52屆(2015) 第53屆(2016) | 《》 《》 | ||

獲得過最佳新導演獎的演員 | 最佳新導演最佳男主角 最佳男配角 | 皆在第51屆(2014) | 《》 《》 | |

導過最多最佳劇情片的導演 | 李行 | 7次 | 第3屆(1965) 第6屆(1968) 第10屆(1972) 第12屆(1975) 第15屆(1978) 第16屆(1979) 第17屆(1980) | 《》 《》 《》 《》 《》 《》 《》 |

獲導演獎女性 | 陳冲 | 1次 | 第35屆 | |

3次 | 第36、48、51屆 | |||

1次 | 第54屆 |

影片獎項

| 項目 | 片名 | 紀錄 | 年份 | 備註 |

|---|---|---|---|---|

劇情片最多獲獎 | 《》 | 8項獲獎 | 第26屆 (1989) | 8項獲獎 /11項提名 |

《》 | 第27屆 (1990) | 8項獲獎 / 12項提名 | ||

劇情片最多入圍 | 《》 | 14項入圍 | 第39屆 (2002) | 3項獲獎/ 14項提名 |

《》 | 第47屆 (2010) | 4項獲獎/ 14項提名 | ||

落選獎項最多的劇情片 | 《香港有個好萊塢》 | 11項未獲獎 | 第39屆 (2002) | 3項獲獎 /14項提名 |

落選獎項最多且無獲獎的劇情片 | 《》 | 9項皆未獲獎 | 第46屆 (2009) | 0項獲獎/ 9項提名 |

大滿貫作品 | 《》 | 獲得最佳劇情片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角和最佳改編劇本 | 第35屆 (1998) | 也獲得最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲,共7獎,11項提名 |

動畫長片最多入圍 | 《》 | 3項入圍 | 第54屆 (2017) | |

最長獲獎劇情片 | 《》 | 4小時36分鐘 | 第48屆 (2011) | 獲最佳劇情片等5獎 |

最長獲獎影片 | 《》 | 4小時47分鐘 | 第54屆 (2017) | 紀錄片入圍並得獎 |

註:以上“獎項之最”統計截至2018年12月

獎項評析

金馬獎不以票房作為入選考量,反而為華語文藝片提供了展示舞台。獎勵了許多優良華語影片及優秀的電影工作者,成為華語影片製作事業最崇高的榮譽指標。(人民網評)隨著金馬獎頒獎視野的擴大,這個存在超過半個世紀的華語電影頒獎禮仍具有風向標般的意義,被視為華人電影工作者的最高榮譽之一。(人民政協報評)金馬獎是個有影響的華語電影獎項,它一直迴避兩岸政治紛爭,從而為兩岸電影工作者開展交流提供了空間。(環球時報評)

獎項爭議

金馬獎出現過幾次入圍後發現資格不符又撤銷入圍資格的情況,引發爭議。

1、第40屆原同時以《》入圍最佳女主角、最佳新演員的,被以前一年演出《》並擔任女主角為由取消最佳新演員入圍資格。

2、第45屆原入圍年度台灣傑出電影工作者的,在名單公布6小時後被因國籍(因屬日籍)資格不符,取消該獎項入圍資格,成為金馬獎史上最短命入圍者;最佳新演員入圍者傳出出道多年早已參演多部電影,入圍資格備受爭議,金馬獎委員會出面解釋,新人獎中的首次演出認定,在於是否擔任片中主/配角,對於只是客串性質演出在入圍資格認定上不構成問題。

3、第49屆原入圍最佳原創電影歌曲的《》(詞:,曲:周雲蓬,唱:周雲蓬,出自影片《》)與《》(詞:,曲:沼澤樂隊,唱:沼澤樂隊,出自影片《》),在入圍名單於2012年10月2日下午5點公布後,經台北金馬影展執行委員會查證並非影片原創歌曲,也與電影公司求證確認後,於同日晚間10點在官方網站公告取消兩首歌曲的提名資格。