《古文觀止》是清人、於康熙三十三年(1694年)選定的古代散文選本。二吳均是浙江紹興人,長期設館授徒,該書是清朝康熙年間選編的一部供學塾使用的文學讀本,此書是為學生編的教材。

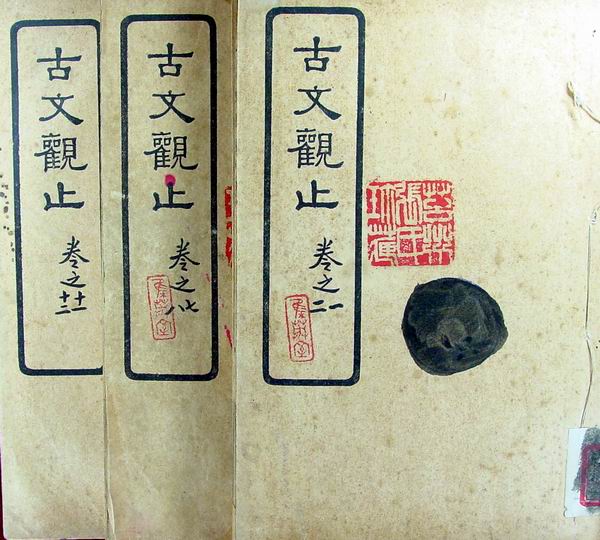

《古文觀止》收自東周至明代的文章222篇,全書12卷,以收散文為主,兼取駢文。題名“觀止”是指該書所選的都是名篇佳作,是人們所能讀到的盡善盡美的至文了。

《古文觀止》由清代審定並作序,序言中稱“以此正蒙養而裨後學”,當時為讀書人的啟蒙讀物。康熙三十四年(1695年)正式鐫版印刷。

基本介紹

- 作品名稱:古文觀止

- 外文名稱:gu wen guan zhi

- 創作年代:清朝康熙

- 作品出處:選文上起先秦,下迄明末。

- 文學體裁:散文為主兼收韻文駢文

- 作者:吳楚材、吳調侯編

- 作品特點:語言精煉、短小精悍、便於傳誦

內容簡介,作品目錄,創作背景,作品鑑賞,作品選文,作品評註,藝術特色,作品不足,作品評價,作品影響,出版信息,作者簡介,

內容簡介

古文觀止

古文觀止該書所選的古文,均以為主,兼收、。先秦選的最多的是《左傳》,漢代選得最多的是《》,唐宋時代選得最多的是、、、的文章。照文體來看,該書選十三篇,如《楚辭·》,《》,《》等,這些作品都是“極聲貌而窮文”,工於描繪,描繪中雖用,但與詩不同,往往韻散結合,來加強聲情之美。散文則或記人或記事,有議論有寓言等等。

作品目錄

| 篇次 | 篇目 | 出處 |

|---|---|---|

| 一 | 《左傳》 | |

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 | ||

| 十六 | ||

| 十七 | ||

| 十八 |

| 篇次 | 篇目 | 出處 |

|---|---|---|

| 一 | 《左傳》 | |

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 | ||

| 十六 |

| 篇次 | 篇目 | 出處 |

|---|---|---|

| 一 | 《國語》 | |

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | 《公羊傳》 | |

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 | 《穀梁傳》 | |

| 十六 | ||

| 十七 | 《禮記·檀弓》 | |

| 十八 | ||

| 十九 | ||

| 二十 | ||

| 二十一 | ||

| 二十二 |

| 篇次 | 篇目 | 出處/作者 |

|---|---|---|

| 一 | 《史記》 | |

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 |

| 篇次 | 篇目 | 作者 |

|---|---|---|

| 一 | ||

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | 上 | |

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 | ||

| 十六 |

| 偏次 | 篇目 | 作者 |

|---|---|---|

| 一 | ||

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | 劉禹錫 | |

| 十四 | ||

| 十五 | ||

| 十六 | ||

| 十七 | ||

| 十八 | 雜說一() | |

| 十九 | 雜說四() |

| 篇次 | 篇目 | 作者 |

|---|---|---|

| 一 | ||

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 | ||

| 十六 | ||

| 十七 | ||

| 十八 | ||

| 十九 |

| 篇次 | 篇目 | 作者 |

|---|---|---|

| 一 | ||

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 | ||

| 十六 | ||

| 十七 | ||

| 十八 | ||

| 十九 | ||

| 二十 | ||

| 二十一 | ||

| 二十二 |

| 一 | ||

|---|---|---|

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 | ||

| 十六 | ||

| 十七 | ||

| 十八 | ||

| 十九 | ||

| 二十 | ||

| 二十一 |

| 一 | ||

|---|---|---|

| 二 | ||

| 三 | ||

| 四 | ||

| 五 | ||

| 六 | ||

| 七 | ||

| 八 | ||

| 九 | ||

| 十 | ||

| 十一 | ||

| 十二 | ||

| 十三 | ||

| 十四 | ||

| 十五 | ||

| 十六 | ||

| 十七 | ||

| 十八 |

創作背景

起初,吳乘權、吳調侯叔侄倆只是為給童子講授古文編了一些講義。後來逐年講授,對古文的見解越來越深,講義越編越精,以致“好事者手錄”而去,“鄉先生”讀後有“觀止”之嘆,勸他們“付之剞劂以公之於世”。因此,才“輯平日之所課業者若干首”為一書。書稿編好後,即寄往歸化(今呼和浩特市)請吳興祚審閱。吳興祚“披閱數過”,以為此書於初學古文者大為有益,便於康熙三十四年(1695年)端午節為書做序,且“亟命付諸梨棗”,就有了《古文觀止》最早的刻本。 古文觀止上下冊

古文觀止上下冊

古文觀止上下冊

古文觀止上下冊作品鑑賞

作品選文

二吳對清代以前散文的選擇存在明顯的偏重,重先秦、兩漢和唐宋時期散文,輕兩晉六朝和明代散文。這一重一輕既有二吳的主觀意識,也符合消以前散文的大體情況。《古文觀止》吸取前代選家(如金聖歎)的成果,入選的作品大都是比較優秀的。

作品評註

二吳又對選文作了新的評註:有時從文章句法和用字入手進行分析,如歐陽修《》評語:“通篇共用二十個‘也’字,逐層脫卸,逐步頓跌,句句是記山水,句句是記亭,句句是記太守,似散非散,似排非排,文家之創調也。”有時評語從身世人情入手,如《史記·屈原列傳》評:“史公作屈原傳,其文便似《離騷》,婉雅悽愴,使人讀之,不禁唏噓欲絕。要之,窮愁著書,史公與屈子實有同心,宜其憂思唱嘆,低回不置雲。” 古文觀止

古文觀止

古文觀止

古文觀止評註也取呂、樓、謝、唐、茅、金之說,而用樓、茅、金三家見解最多。多數評語是直接過錄,如《》《》《送石洪處士序》等的總評即全抄自樓氏選本。有過錄部分文字以作評的,如《》《》總評一半文字取自樓氏選本。《》《》《》總評一半文字取自茅氏選本。《》《》《》《》等文的總評部分文字即取自金氏選本。有本於原評而略作發揮的,如《答任安書》《》《》《》 《》《》等文的總評,就是對樓氏評語的發揮。《》《》《》的總評,就是對茅氏評語的發揮。《》的總評是對金氏評語的改寫,《》的總評是以唐順之評語為骨架。還有些評語是將諸家之說糅為一體而出以己說,如《》《》《》的總評即合用樓、金之論而言。這種擇優而集的方法,在逐句逐段評點時用得更多。如《》首段末批“能忍不能忍是一篇主意”即取自呂氏批語,而“且其意不在書”下批“深人一層發議,此句及一篇之頭也”則取用金氏原批。二吳這樣“遍采名家舊注,參以己私”,是因為他們認為“諸選各有妙解,頗多闕略,是當取其所長以補其不足,便成全璧”(《例言》)。 古文觀止經典本

古文觀止經典本

古文觀止經典本

古文觀止經典本一段段評語不僅有助讀作用,而其文字本身的清麗優美流暢婉轉也給人以美的享受,因此這種二重審美又使《古文觀止》增添了不少魅力。

藝術特色

1、對一部作品或一個作家,選擇了那些可以代表其思想與藝術風格的篇章。《左傳》是《古文觀止》選的最多的一部書,此書選的《季梁諫追楚師》、《西判論戰》、《宮之奇諫假道》、《子產告范宣子輕幣》、《晏子不死君難》等,都反映了《左傳》的這一進步傾向。《古文觀止》唐宋八大家的文章81 篇,基本上能代表他們的特色。即使是個別篇章的入選,也往往能代表寫作者的精神風貌。如《過秦論》、《治安策》,顯示出賈誼的才氣橫溢,議論深切;前後《出師表》,反覆致意,可看出諸葛亮的一片忠貞;《岳陽樓記》,立意商遠,情景交融,反映出范仲淹的思想境界與文童風貌。

2、對同一體栽的作品,入選時能從不同角度著眼,因而很少雷同單調的感覺。《古文觀止》選錄書信19 篇,但大多不是一般的應酬之作,而是各具特色,情文並茂。有的曾影響了一代的重要決策,如李斯的《諫逐客書》;有的發表了重要的政治主張,如路溫舒《尚德緩刑書》;有的是長輩對子弟的教育,如馬援《戒兄子嚴敦書》;有的是才智之士內心的不平,如司馬遷《報任安書》;有的深刻諷刺了腐朽的社會風氣,如宗臣《報劉一丈書》;有的實際上論述了一種專門的文體,如曾鞏《寄歐陽舍人書》。寫法上也變化多端,如鄒陽的《獄中上樑王書》,反覆隱喻,不能自止,幾乎可以聽到蒙冤哭泣之聲;柳宗元的《賀進士王參元失火書》,險語驚人,蹊徑獨辟,用獨特的議論開導友人,可以使人破涕為笑。同是乾謁的書信,李白《與韓荊州書》“生不用封萬戶侯,但願一識韓荊州”,豪放侗儻,沒有乞憐之態;韓愈《應科目時與人書》,通篇用一個比喻,反覆形容自己的才能與處境,懇求於人而又自負甚高。《古文觀止》中,雜記(主要是景物記)分量很重,達27 篇,而且各具特色。柳宗元的《鑽銷深西小丘記》,寄託著自己放逐蠻荒的悲涼身世,把山水遊記與抒情散文結合起來,含義深隱,別開生面;王禹俏的《待漏院記》,抓住人物片刻間的思想活動,著力渲染,解剖靈魂,披露肝膽,又用對比映襯的手法,突出刻畫了兩種政治品質截然相反的典型人物,這種寫法已開了《岳陽樓記》的先河;歐陽修的《醉翁亭記》,句句是記亭,又句句是寫政績,句句是抒發作者的”與民同樂”的政治主張,排句散行,從容委婉;蘇軾的《喜雨亭記》,抓住“喜雨亭”三字,反覆發揮,文情盪淉,筆法靈活,最後歸結到及時雨貴於珠玉,表現出對人民疾苦的同悄;王安石的《游褒禪山記》,因小見大,結構嚴謹,從游洞引申出一篇研究學問、創造串業的大道理;等等。

作品不足

一、完全不收先秦諸子,說明作者未能擺脫《文選》的束縛,其觀念已落後於唐順之。

二、對敘事文重視不夠,選史部之文多取其中議論文字,這可能是因為明清科舉考試只考議論文不考記敘文之故。

三、南北朝只選一篇,金元完全闕如,致使通史性選本中間缺了兩段。前者可能由於仍然輕視駢體,後者可能是學力不夠。

作品評價

近代·魯迅魯迅先生評價《古文觀止》時認為它和《昭明文選》一樣,“在文學上的影響,兩者都一樣的不可輕視”。

作品影響

《古文觀止》則以時代為綱,作者為目,將作者的各類文體的作品集粹於一處,閱讀方便,查看快捷,使讀者對清代之前的散文史認識清楚,印象深刻。《古文觀止》的流行性與通俗性、權威性至今難以動搖,仍影響巨大,是青年首選的普及性古文選本。

出版信息

《古文觀止》成書以來,廣受歡迎,版本眾多。最早的版本,有映雪堂本等。五四以後,在上海等地出版了多種“言文對照"的《古文觀止》,共有四種:上海沈鶴記書局署做肅房編譯室著的一部,廣益書局印行署名陸文昭譯的一種,署名宋晶如譯註的一種,署名許嘯天譯註的一種。

中華人民共和國成立以後,《古文觀止》的許多譯註本,都是用中華書局本為底本。中華書局本實有兩種:一是1959年本。這是由原古籍刊行社轉來的本子,此本“據映雪堂本斷句,並校正了個別顯著的錯字”。二是1987年本,即安平秋點校本。此本雖以1959年本為底本,但用映雪堂原刻本覆核過,用文富堂本、懷涇堂本、鴻文堂本參校過,還用相關史書、總集、別集所收古文校勘過,而且補錄了二吳之《序》和吳乘權所撰《例言》,是能見到的最好的版本。

作者簡介

(1655~1719),名乘權,字子輿,號楚材,浙江山陰州山(今紹興)人。幼受家教,勤奮好學。16歲時,患足疾,一病數年,仍手不釋卷。疾愈,學問大進,在家設館授徒。曾多次應考,但屢試不中。與侄吳調侯共同編成《古文觀止》一書。

,為清朝康熙年間人,籍貫屬紹興府山陰縣。與其叔吳楚材二人均飽覽經典,皆不宜仕途而埋沒民間;都長期從事私塾教學,因合編《古文觀止》而留名後世。