國號,歷史,崇禎失國,弘光南渡,南都失陷,隆武北伐,金李反正,兩蹶名王,三王內訌,永曆狩緬,明鄭時期,疆域,政治,平反,追尊,國策,黨爭,選秀,軍事,軍費,異姓王,經濟,貨幣,貿易,文化,外交,清國,安南,琉球,日本,澳葡,天主教,行在,弘光政權,隆武政權,魯王政權,紹武政權,永曆政權,帝王世系,

國號

明朝京師被李自成率領的大順軍攻陷後,先後在

南方成立朝廷,沿用“大明”國號。但由於清朝入關之初宣稱“天下取自於賊,而非明”。立足未穩之時便著急詔修《明史》,目的顯而易見。以此宣告明朝已亡,不再承認南明朝廷的合法性,所以清朝官方即在南明君臣稱呼上加“偽”加以區別“”;比如:

“偽永曆

”、“偽晉王

”,稱呼加“偽”是對南明朝廷的蔑稱。辛亥革命以後官方開始把這段歷史改稱為“南明”或“”

。歷史

崇禎失國

崇禎十七年(1644)正月,李自成在西安稱帝,建國“”,三月十五日李自成率大順軍抵達居庸關,監軍太監、總兵唐通不戰而降,同時,率領南路軍,東出固關後,真定邱茂華、游擊謝素福出降,大學士在保定投降。

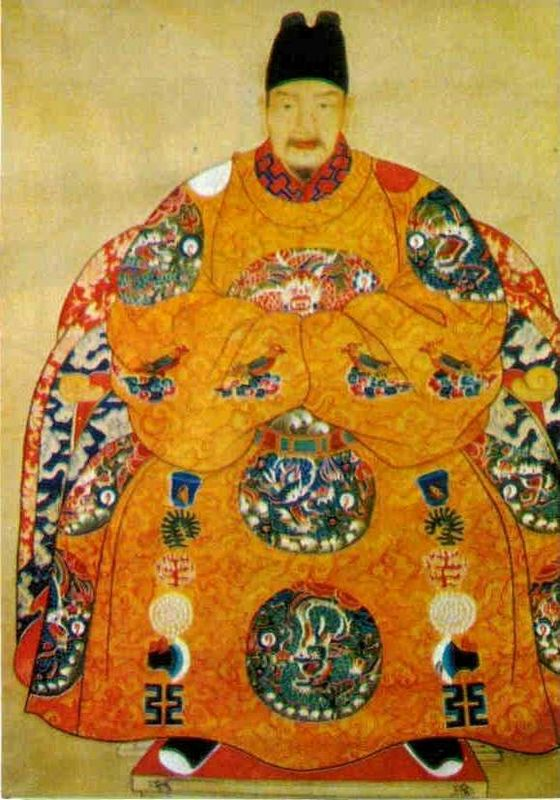

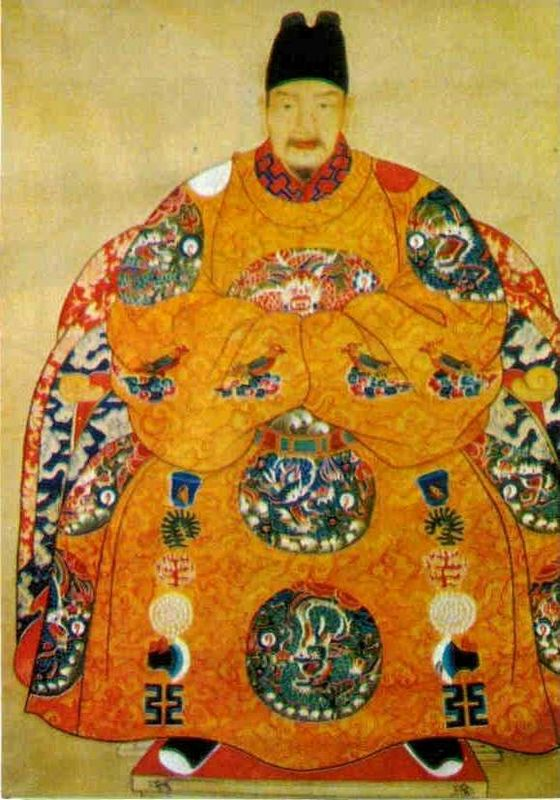

崇禎帝

崇禎帝崇禎十七年(1644)三月十九日清晨,兵部尚書主動打開正陽門,迎部進京;中午,

李自成由太監引導,從德勝門入,經承天門步入內殿。此時崇禎帝帶著太監上煤山瞭望,又返回乾清宮,大臣皆己逃散,最後崇禎帝前往景山自縊,史稱甲申之變。李自成下令將朱由檢“禮葬”,在外設廠,後移入佛寺。二十七日,葬於墓中。

京師失陷,天子殉國,明朝宗室及文武大臣多輾轉向南。此時李自成的大順據有淮河以北原明朝故地,的據四川一帶,據有

山海關外的現今

東北地區,且控制蒙古諸部,而明朝的殘餘勢力據有淮河以南的中國半壁江山。

弘光南渡

參見:、、、、、

明朝留都南京的一些文臣武將決計擁立明室中的,延續明朝,然後揮師北上恢復國土,但具體擁立何人則發生爭議。根據“皇明祖訓”,有嫡立嫡、無嫡立長,在當時明神宗長子光宗一脈已無人能繼位,而次子朱常漵甫生即死,三子朱常洵雖已亡故,但長子

朱由崧仍健在的情況下,按照兄終弟及、父死子繼的,第一人選為福王朱由崧(前有嘉靖帝繼位為例);但

錢謙益等人則由於之前的“”事件,心存芥蒂,違背了東林黨在國本之爭中的立場,以立賢為名擁神宗弟弟朱翊鏐之子,而主張既要立賢也要立親,擁立神宗七子桂王。最終福王朱由崧在的幫助下,獲得了、、、以及鳳陽總督的支持,成為最終勝利者。五月初三,朱由崧監國在南京,五月十五日即皇帝位,改次年為弘光元年,明季時代自此開始。

江北四鎮鎮守圖

江北四鎮鎮守圖新成立的南京朝廷發生了三大疑案(“”、“”和“”),三大疑案都在弘光元年(1645年)發生,嚴重削弱弘光朝的凝聚力,為快速滅亡埋下伏筆。

崇禎十七年(1644年)四月八日,由權將軍率領的

李自成軍占領了,任命了、吳徵文等一批地方官。四月二十七日,以盧世漼、、、、、馬元騄經過周密的準備之後,利用瘟司降辰之日,乘全城百姓出城看戲時,關閉城門,將“大順”偽官一網打盡,並在城上樹起“大明中興”的旗幟。並推舉逃難到這裡地的順天府香河知縣、慶藩奉國中尉朱帥𨨢稱濟王。

濟王政權活動最顯著的實績是向北直隸到長江以北地區發布驅逐“大順”政權派遣地方官僚的檄文,結果是各地群起回響,、、、、、、所屬40餘個州縣恢復了明朝的統治體制,在江南鼓舞了剛成立的

弘光政權。

南明“文天祥”左懋第

南明“文天祥”左懋第崇禎十七年(1644年)六月初三,前都督同知總兵官陳洪範自告奮勇,奏請北使,命來京陛見。十三日,陳洪範入朝。十九日,、安慶等處巡撫左懋第“以母死北京,願同陳洪範北使。許之”。七月初五日,“進南京兵部右侍郎兼右僉都御史,經理河北,聯絡關東軍務;兵部職方郎中馬紹愉進太僕寺少卿;都督同知陳洪範進太子太傅”,組成了北使團北上和清朝和談,而清廷以代明“復仇”為名推行滅明之策,的策略失敗。

崇禎十七年(1644年)七月十九日朱帥𨨢上書歸順清朝,後被任為保定知府。

崇禎十七年(1644年)十一月張獻忠於成都稱帝,國號為“”,建元“大順”。全盛時轄四川大部地區。

南都失陷

明朝南渡後,已被擊潰,

李自成先後丟失北京和西安,退往湖北。

弘光元年(1645年)三月,將軍事重心東移,命

多鐸移師南征。這時

弘光政權內部正進行著激烈的黨爭,爆發,駐守

武昌的不願與李自成正面交戰,以“清君側”為名,順

長江東下爭奪南明政權。被迫急調迎擊,致使面對的防線陷入空虛。

史可法時在揚州雖有督師名義,卻實無法調動四鎮之兵。一月中,清軍破

徐州,渡淮河,兵臨揚州城下。

弘光元年(1645年)四月二十五,南明兵部尚書史可法,在揚州率老百姓抗擊清兵。後揚州城池破,清軍屠城,揚州百姓死難八十萬,史稱“”。隨後,清軍渡過長江,克京口。出奔。五月十五眾大臣獻南京降清;五月二十二弘光帝被俘獲,送往北京,弘光帝在位僅一年。

南京失陷後,南明從此四分五裂,再無統一的核心領導機構。各地有野心的宗室紛紛自立,先後有杭州的潞王(1645年)、的偽太子(1645年)、

撫州的益王(1645年)、桂林的靖江王(1645年)等宣布監國,但都是曇花一現,數天后就被推翻。

弘光元年(1645年)明朝已無像樣軍隊,清軍南下多為當地人自發抵抗。其中尤以(今屬上海)、為最。降臣

錢謙益,等向

多鐸獻策曰:“吳下民風柔弱,飛檄可定,無須用兵。”然而確是:

剃髮令朝下,相顧為發悲。三吳同時沸,紛紛起義師。。嘉定人民的誓死抵抗遭到了清軍報復性的“”。“江陰死戰八十一日,史載江陰舉城戰亡,“竟無一人降者”。

隆武北伐

參見:、

弘光元年(1645年)閏六月丁未,唐王

朱聿鍵在

鄭芝龍等人的擁立下,在福州監國稱帝,並迅速得到各省的承認,由於訊息隔絕,朱聿鍵監國後四十天魯王

朱以海監國在紹興。這時清朝再次宣布薙髮令,江南一帶掀起了反薙髮的抗清鬥爭,清軍後方發生動亂,一時無力繼續南進。但南明內部嚴重的黨派鬥爭與地方勢力跋扈自雄,且

隆武政權與魯王政權不但沒有利用這種有利形勢,發展抗清鬥爭,反而在自己之間為爭正統地位而形同水火,各自為戰,所以清軍再度南下時,先後為清軍所各個擊滅。

隆武帝是南明時期最有作為的一位皇帝,勵精圖治,關心百姓疾苦,一洗前人弊端,基本國策改以“御虜”為主,但被擁立其繼位的鄭氏集團架空,處處受鄭芝龍控制。

黃道周

黃道周 隆武元年(1645年)九月,募眾數千人出

仙霞關與清兵抗擊,不幸在婺源被俘。

隆武二年(1646年)六月,魯王兵敗,在

張煌言保護下逃亡海上。清軍兵分兩路由

仙霞關、進逼福建。八月,隆武帝被亂箭射殺於汀州府衙(一說被俘殺)。九月十九日,清軍占領福京。十一月,

鄭芝龍不顧

鄭成功苦諫,北上福州降清。

隆武帝被害後,桂王

朱由榔於十月初十監國於

肇慶,十月二十日清軍陷南贛,朱由榔逃往梧州。這種行為無異於放棄廣東,導致永曆朝廷在廣東人心盡失。十一月初五,隆武帝之弟唐王朱聿鐭援引“”自立於廣州,改元紹武。十一月十八日朱由榔稱帝,以次年為永曆元年。雙方為爭正統不能團結,甚至大動干戈,互相攻伐,紹武帝僅41天即被清軍俘虜絕食而死,永曆帝在清軍進逼下逃入廣西。

金李反正

參見:、、、、

正當南明朝廷一個接一個地覆亡,形勢萬分危急之際,大順軍餘部出現在抗清鬥爭最前線,挽救了危局。從李自成在弘光元年(1645年)五月戰死在後,他的餘部分為二支,分別由、和、率領,先後進入湖南,與明總督、明湖北巡撫聯合抗清。

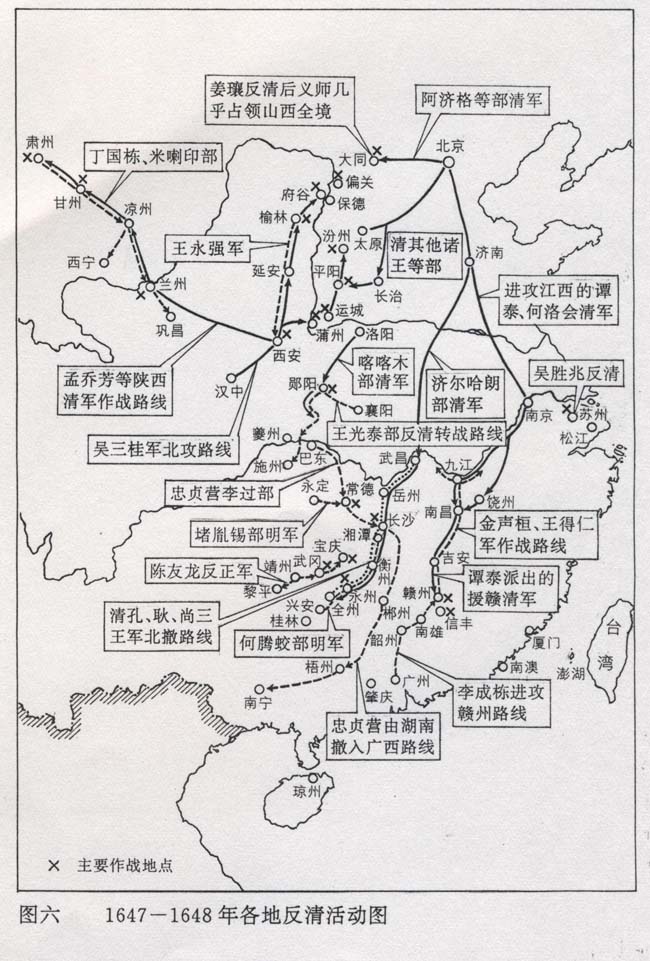

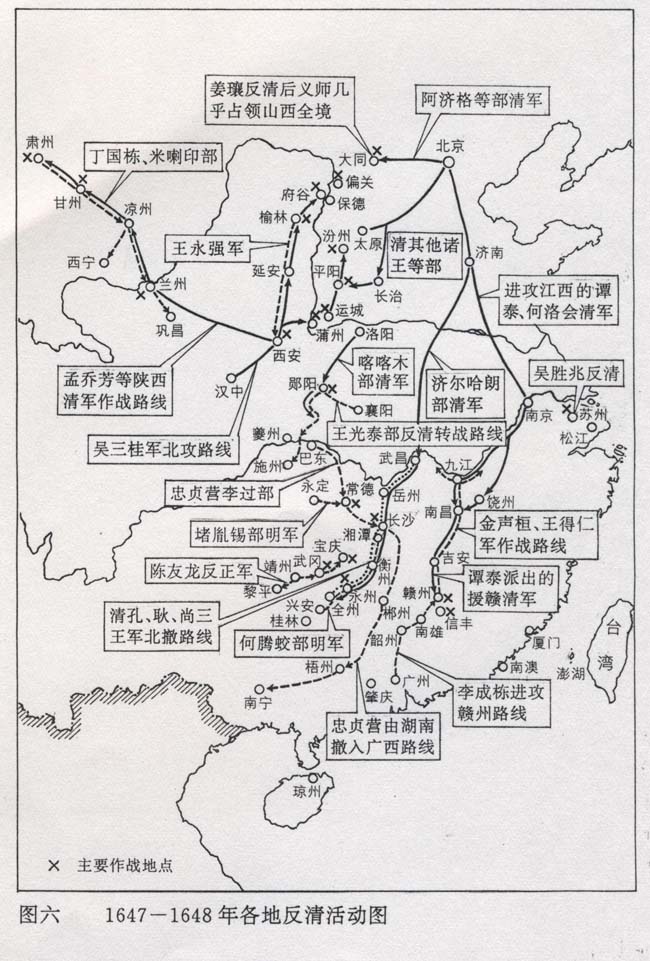

1647到1648各地反清活動

1647到1648各地反清活動永曆元年(1647年)部護衛永曆帝居柳州,並出擊桂林。年底,在全州擊敗清軍,進入湖南。1648年,大順軍餘部又同、

瞿式耜的部隊一起,在湖南連連取得勝利,幾乎收復了湖南全境。

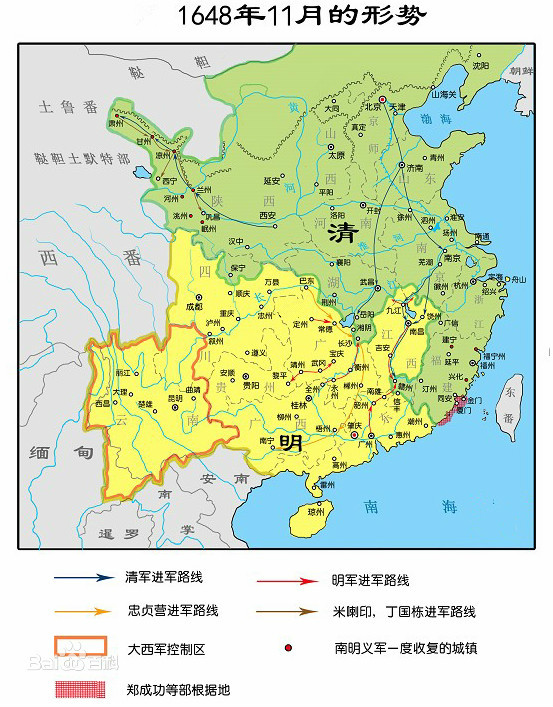

永曆二年(1648年)廣東、四川等地的抗清鬥爭再起,清江西提督

金聲桓、清廣東提督、清廣西巡撫、清大同總兵、清延安營參將、清甘州副將先後反正回歸明朝,清軍後方的抗清力量也發動了廣泛的攻勢。一時間,永曆政權名義控制的區域擴大到了雲南、貴州、廣東、廣西、湖南、江西、四川七省,還包括北方山西、陝西、甘肅三省一部以及東南福建和浙江兩省的沿海島嶼,出現了南明時期第一次抗清鬥爭的高潮。

永曆政權內部仍然矛盾重重,各派政治勢力互相攻訐,農民軍也倍受排擠打擊,不能團結對敵,這就給了清軍以喘息之機。

永曆三年(1649年)七月初十日,清軍圍困南昌,城破,

金聲桓投帥府荷花池死,就在南昌城陷的同一天,在湘潭被俘,六天后在長沙被殺。

永曆四年(1650年)正月

瞿式耜,在桂林被俘獲,後二人堅貞不屈,被殺。三月初一日,

李成棟部突圍信豐城,清軍乘勢尾隨追擊。李成棟部大亂,將領紛紛南竄,李成棟在渡河時墜馬淹死。清軍重新占領,其他剛剛收復的失地也相繼丟掉。

兩蹶名王

參見:、、、、

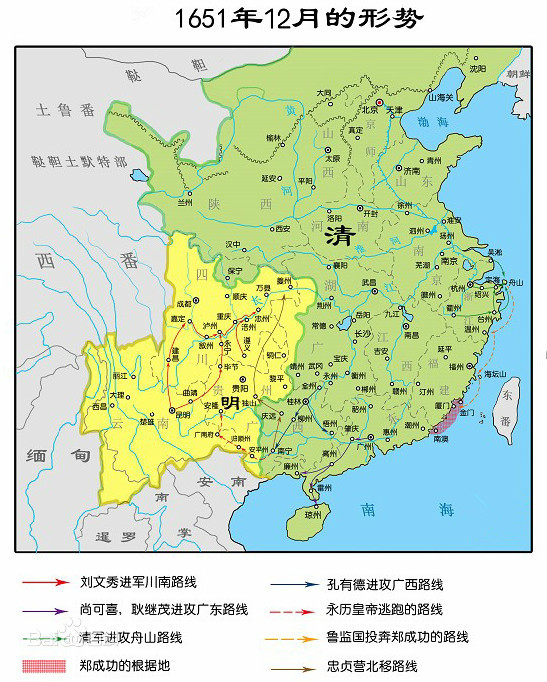

弘光元年到永曆六年(1645年-1651年)間,與作戰中,敗多勝少,大批明軍先後降清。先後丟失了江蘇、安徽、浙江、江西、福建、兩廣、兩湖等地。直到以為主的大西軍加入,才再次改變了整個局勢。

隆武二年(1646年)張獻忠陣亡後,以義子孫可望、

李定國、、等人為主的大西軍餘部自永曆元年(1647年)應黔國公之約入滇平定土司叛亂;大西軍餘部占據滇黔二省全境,川省一部。

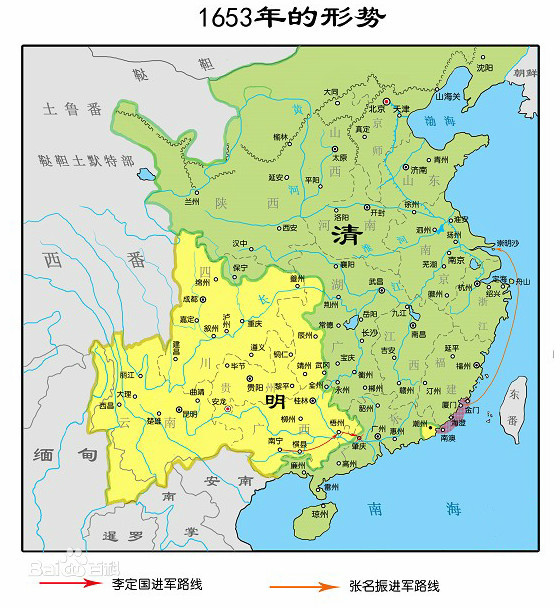

永曆七年(1652年)永曆政權接受孫可望和李定國聯合抗清的建議,定都安龍府。不久,以大西軍餘部為主體的明軍對清軍展開了全面反擊。李定國率軍八萬東出湖南,取得,收復湖南大部;隨後南下廣西,取得,擊斃”清“定南王,收復廣西全省;然後又北上湖南取得衡陽大捷,擊斃”清“敬謹親王,天下震動。同年,劉文秀亦出擊四川,取得、,克復川南、川東。孫可望也親自率軍在湖南取得。

五年(1651年)東南沿海的

張煌言、

鄭成功抗清軍隊也乘機發動攻勢,接連取得、、、、崇武大捷、的一連串勝利,並接受了永曆封號。一時間,永曆政權名義控制的區域恢復到了雲南、貴州、廣西三省全部,湖南、四川兩省大部,廣東、江西、福建、湖北四省一部,出現了南明時期第二次抗清鬥爭的高潮。

永曆六年(1652年)十月,四川用兵失利,在保寧戰役中被

吳三桂僥倖取勝。而孫可望妒嫉李定國桂林、衡州大捷之大功,逼走李定國,卻在中失利。東南沿海的鄭成功也在中失利。所以明軍在四川、湖南、福建三個戰場上沒能擴大戰果,陷入了與清軍相持的局面。

永曆播遷路線

永曆播遷路線永曆七年(1653年)、永曆八年(1654年)李定國率軍兩次進軍廣東,與鄭成功約定會師廣東,一舉收復廣東;清廷在永曆七年、八年招降鄭成功,鄭成功為了不破壞和談,消極與李定國會師,導致肇慶戰役跟新會戰役失敗。

永曆八年(1654年)欲自立,大臣等奉永曆命欲召

李定國護駕。事情敗露之後,孫可望派遣鄭國舉兵問罪,最後孫可望以“盜寶矯詔、欺群害良”擬罪,賜吳貞毓自縊並斬吳以下十七朝臣。

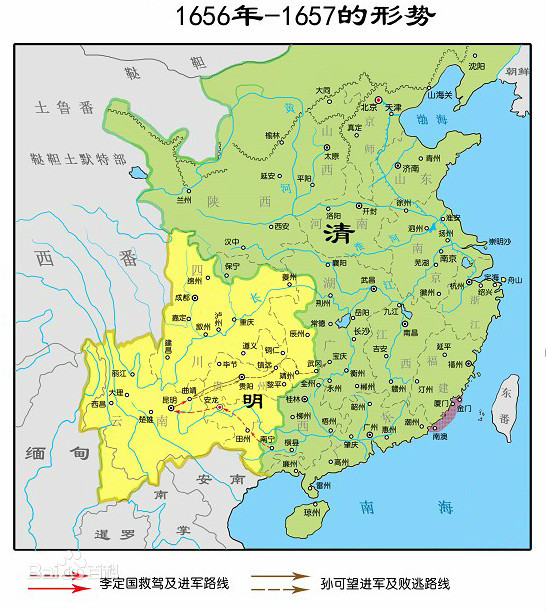

永曆十年(1656年)

鄭成功取得泉州大捷,1657年又取得。同年率部取得,確保了南明在廣東沿海的抗清據點,維持了西南永曆朝廷和東南鄭成功部之間的聯繫。

三王內訌

永曆十年(1656年)秘謀篡位,引發了南明內訌,

李定國擁

永曆帝至雲南,次年於曲靖大敗孫可望,孫可望勢窮降清。孫可望降清後,西南軍事情報盡供清廷,滇黔虛實盡為清軍所知。

延平武王鄭成功

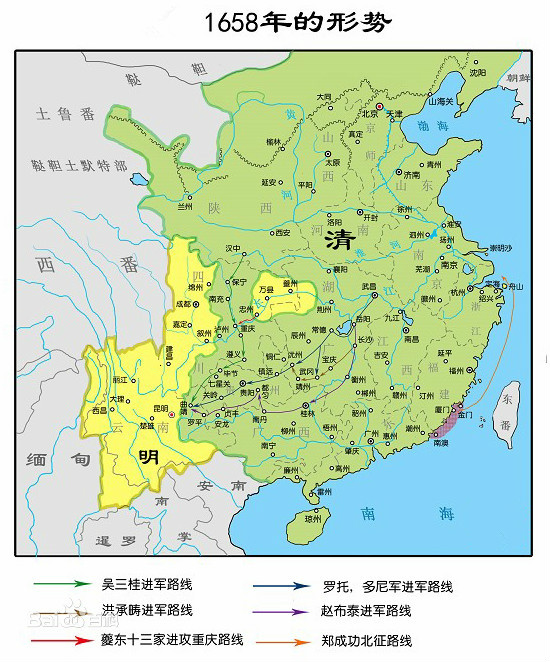

延平武王鄭成功永曆十二年(1658年)四月,清軍主力從湖南、四川、廣西三路進攻貴州,年底吳三桂攻入雲南。

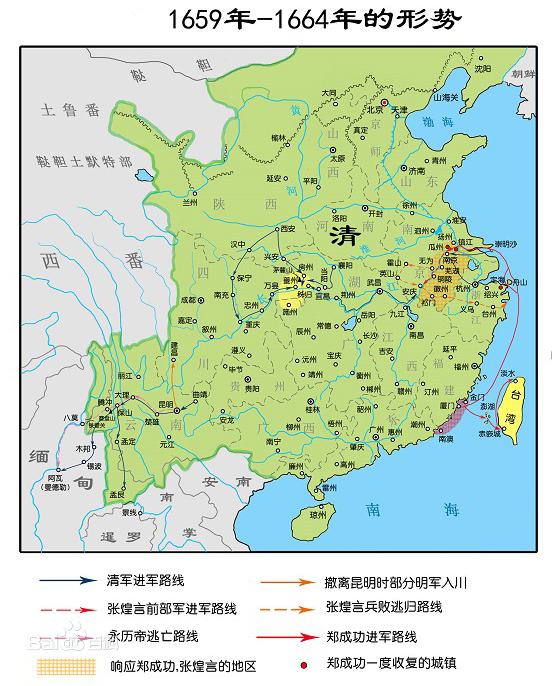

永曆十三年(1659年)正月,清軍下昆明,占據云南,永曆帝逃亡緬甸,二月,

吳三桂及趙布泰、尚善等率清軍與李定國部激戰滇西。六月,

鄭成功稱招討大,率十餘萬水路大軍,在

崇明島登入,開始北伐,接連取得、、的勝利,一度兵臨南京城下。鄭成功、張煌言海上抗清聯軍秘密遣使至贛州與抗清英雄李玉庭聯繫,爭取呼應。被清朝臣子湯斌查獲。將使者交與江西巡撫蘇宏殺害,並報請清朝移兵守南安。李玉庭爭取湯斌支持抗清,被湯斌告密,被俘後凌遲處死。湯斌藉此染紅頂戴,官至工部尚書。 然而鄭成功中清軍緩兵之計,最終失敗,撤回廈門。

永曆十四年(1660年)五月十日,清軍圍攻廈門,企圖一舉殲滅鄭成功,鄭成功沉著應戰,取得的勝利,穩定了東南沿海局勢。

永曆狩緬

永曆十三年(1659年)八月二十八日,朱由榔由滇西逃往緬北。這實際上已標誌著南明滅亡了,此時南明在中國境內已無任何立足點。

永曆十四年(1660年)

李定國、親統明軍入緬迎回永曆,緬軍殺使者,明軍與緬軍大戰於緬北,明軍大勝,後接旨退兵。

永曆十五年(1661年)三月,鄭成功率領將士25000,分乘幾百艘戰船從金門出發,準備奪取台灣為新根據地。同年八月十二日,緬王以飲咒水盟誓為名,殺害了永曆朝四十二名大臣和太監;十二月初三,緬王受到於壓力,將永曆帝及家屬送交清軍帶回昆明。

永曆十六年(1662年)正月,台灣荷軍向鄭成功投降。四月十五日,永曆帝與兒子朱慈煊被吳三桂絞殺在昆明;

鄭成功二子鄭經在與乳母私通,加上當時

鄭芝龍在北京被殺,又聞

永曆帝朱由榔在雲南遇害,鄭成功數痛攻心,於五月初一日病逝(據最近考證是被暗殺);六月二十七日,

李定國在

真臘得知永曆帝死訊,也憂憤而死。

永曆十八年(1664年)八月,夔東十三家抗清失敗,全家自焚,明朝在大陸的抵抗結束。

明鄭時期

永曆十六年(1662年)

鄭經從廈門來到台灣接手經營,名義上仍奉永曆帝為正朔,繼續沿用永曆年號。

永曆十七年(1663年)接監軍

朱術桂入台。十一月,清荷聯軍攻金廈,金廈兩島陷,明鄭勢力撤回台灣,在

陳永華的輔政下,撫土民、通商販、興學校、進人才、定製度,境內大治。

永曆十八年(1664年)九月初七日,張煌言被清軍殺害在杭州。

永曆二十七年(1673年)

三藩之亂爆發,鄭經接受

耿精忠請援,率軍西征福建,

鄭克臧授職監國。鄭經收回廈門後,並收漳州、泉州與潮州三府,進而攻下廣東惠州。後來,廣東

尚可喜、福建耿精忠相繼為清軍所平定,雲南吳三桂也亦敗亡,

鄭經勢力敗退只能守住廈門。

延平文王鄭經

延平文王鄭經永曆三十四年(1680年)清將遣人遊說鄭軍水師副總督率艦300艘,將士2萬餘人降清,鄭經放棄廈門並班師回台,之後沉迷於酒色。

永曆三十五年(1681年)鄭經病歿,遺命鄭克臧嗣位,

馮錫范毒害鄭克臧,擁立女婿

鄭克塽,獨攬大權。

康熙帝趁內部爆發內訌,以施琅為著手征討台灣。

永曆三十七年(1683年)

施琅大敗

劉國軒,攻克澎湖,給台灣造成極大軍事壓力,同年延平王鄭克塽降清,寧靖王

朱術桂攜五妃自殺殉國,全國最後一支明朝抗清勢力覆滅。

疆域

| 疆域範圍 | 地圖 |

|---|

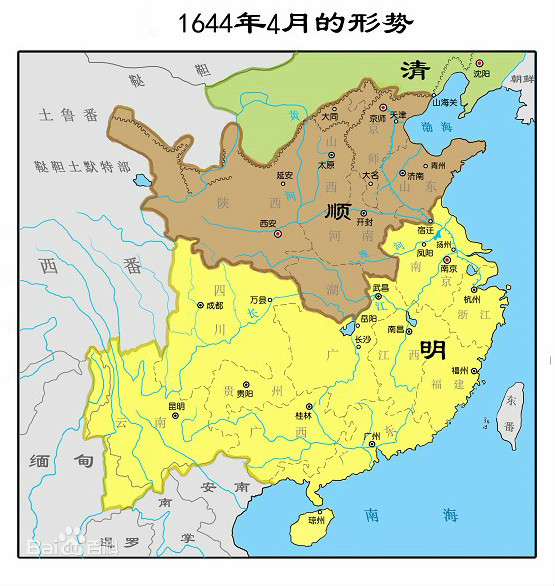

崇禎十七年(1644 年)三月,李自成進入北京。這時大順軍勢力已東至魯豫,南跨荊楚,西迄秦隴,北抵燕晉,整個北方幾乎皆為其所有。南明只控制了江淮、江南和西南大部分地區。而在西邊的四川, 此時張獻忠領導的另一支農民軍正屯兵萬縣, 準備向成都進發。 | |

崇禎十七年(1644 年)四月二十二日,大順軍被吳三桂和清軍擊敗。清軍占領北京後即出兵追擊, 十月初三, 清軍占領山西首府太原。

得知李自成被清軍擊敗, 山東河南等地明朝官紳蜂擁而起, 大順軍在這裡的政權紛紛瓦解。而清軍乘虛南下,到1644 年十一月清廷已派遣使者兵卒招撫了畿南﹑山東和河南北部三鎮。而在西南,張獻忠已攻下成都,奪取了四川大部,並在11 月稱帝,建立了大西政權。此時的南明控制範圍進一步縮小。 | |

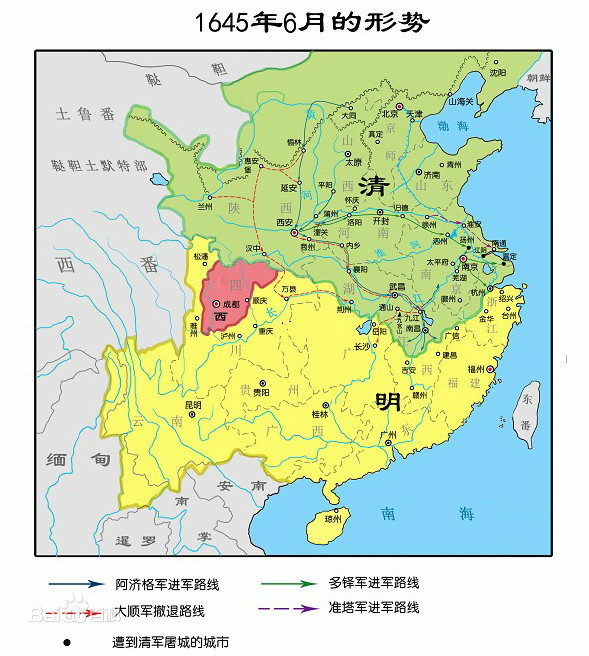

李自成由山西退入陝西後,清軍向陝西進發。1645 年清軍占領大順軍都城西安。在擊敗大順軍,占領陝西後,清軍即分兵三路南下江南:多鐸部出潼關, 經向南直趨泗州﹑揚州, 進攻南京; 阿濟格部尾隨李自成已至江西九江, 派遣降清的金聲桓部收取南昌, 然後順江東下,與多鐸部會師; 原駐山東的固山額真準塔南下徐州,水陸並進,收取﹑南通等江北之地。

清朝大軍已進入江淮地區,南明江北諸鎮面對清朝大軍望風而潰,不降即逃。 揚州、南京紛紛陷落。弘光帝也被俘。1645年六月十四日,清軍不費力占領杭州,湖州﹑嘉興﹑紹興﹑寧波等地。1645 年,明朝諸臣在福州又擁立唐王朱聿鍵為帝,年號隆武,開始與清朝對抗。 | |

1646 年二月,清朝再派大軍南征,一舉擊破明軍防線, 攻陷紹興﹑金華﹑定海等浙東之地。但福建的 鄭芝龍卻是不戰而降, 八月二十八日,清軍追至 汀州, 隆武帝被俘殺。 九月十九日, 清軍進入福州, 鄭成功遂與鄭鴻逵引兵避於中衛所(今廈門)鼓浪嶼。十月,在江西的金聲桓部清軍攻下贛州,江西全境也落入清朝之手。 在西邊的四川, 張獻忠在八月焚毀成都, 棄城而走。 而在西南邊陲,1645 年十二月蒙自土司掀起叛亂,奪取雲南首府昆明, 世守雲南的黔國公沐天波被迫逃往楚雄。 至來年二月, 除楚雄以西的整個雲南都歸附了沙定洲。 1646 年十月初十,桂王 朱由榔在廣東肇慶繼位監國,這時傳來贛南重鎮陷落的訊息,朱由榔逃往廣西梧州,這時 清軍李成棟﹑佟養甲部正迅速由福建向廣東推進,清軍均以布帕包頭,偽稱明軍,偷襲廣州。 | |

1647 年一月,李成棟部清軍西進占領肇慶,在攻陷梧州後在桂林受挫後退回廣東。此時清軍已北上占領韶州,渡海占領瓊州。四月時,廣東十府均淪陷於清軍之手。 清朝派孔有德﹑耿仲明﹑尚可喜由北京南下,逕取湖南,在1647年二月占領長沙。此後,孔有德又派耿仲明部北上攻常德,尚可喜部西進取。到年底之時,除湘西部分土司外,湖南全境都被清朝所得。 在西南,1647 年正月,張獻忠被清軍射死,清軍迅速入川。 大西軍餘部在﹑ 李定國﹑﹑四將軍的率領下急速南撤,渡過長江天險,進入貴州,占領貴陽,途中艾能奇在進攻東川時戰死。豪格統率的清軍追至遵義,因地方殘破荒蕪,糧草不濟,只得由四川撤回北京,只在川北據有保寧一隅之地。 1647年九月,大西軍與達成協定,決定“共扶明後,恢復江山。 ”至此除沙定洲仍據守蒙自﹑阿迷州,東川土司祿氏仍存觀望外,整個雲南都為大西軍平定。 而在東南沿海,魯監國已被據守東南沿海的鄭彩等人由舟山迎至廈門,1647年七月,趁清軍主力北返,魯監國率部親征福建,一時義軍飆發,遠近回響。至1648 年6 月,南明義軍已一度攻陷福建三府一州二十七縣之地。 | |

1647 年十二月,清軍攻占,打開廣西門戶,1648 年正月, 江西總兵金聲桓在南昌宣布反清復明, 除﹑二城外, 江西全省皆反清歸明。 清軍已調大軍南下鎮壓。 三月, 甘肅回民將領﹑也發起反清起義, 連克西北各州又引兵東進,攻破蘭州,聲勢大振,清朝在甘肅統治趨於瓦解。清廷於四五月間,奪回洮州﹑蘭州等地,戰死。八月,甘州也被清軍包圍。 四月十五日,清兩廣提督 李成棟也在廣東宣布反清歸明。即領兵北攻贛州,後又中計,在贛州城下立足未穩,便遭突擊,被打敗。 在湖南戰場,清軍得知江西反叛退保岳陽,明軍趁機反攻:先後收復常德、辰州、靖州、黎平﹑武岡﹑寶慶等地; 督師閣部何騰蛟收復了全州,進攻永州。十一月,攻下永州,重占寶慶,清軍不敵,棄衡州而走。長沙府屬十二州縣已被忠貞營攻陷九座,長沙已成孤注。至此,明軍已收復湖南大部,清兵保據長沙﹑岳陽而已。 這年十二月,大同總兵也在山西反清,到蒞年四﹑五月,山西除省會太原及平陽外都被復明義軍占據,反清起義擴展到北方。東南沿海的鄭成功在1648 年四月攻福建同安。 | |

1649 年正月,形式逐步惡化,清軍突襲,湖南﹑衡陽﹑等地重新淪陷,廣西門戶全州也失守, 堵胤錫及忠貞營部由湖南郴州撤入廣西南寧。而在江西,清軍已圍困南昌半年,正月十九日城破。

在西北,清軍於正月攻占甘州,不久又破肅州,丁國棟等人被擒殺。

二月,李成棟再次北上進攻贛州,三月初,明軍在信豐被清軍擊敗,兵潰慌亂之中,李成棟也墜馬溺亡。

二月十五日,繼姜瓖在山西反清後,也在陝西起事, 南下占領延安,恢復陝北十九個州縣, 秦﹑晉兩省反清勢力已聯成一片。 直到 1650 年十一月,清軍才平定陝北。

1649 年十一月,清朝調定南王孔有德﹑靖南王耿仲明﹑平南王尚可喜三王舊部再次南下,孔有德由湖南攻廣西,耿仲明﹑尚可喜經江西取廣東。 | |

1650 年除夕之夜,尚可喜與耿繼茂部由江西偷襲廣東南雄,又攻陷韶州,三月,清軍圍攻廣州。尚可喜見城堅難破,先發兵招降惠﹑潮二州明軍。六月,鄭成功垂涎潮州產量之地,竟趁亂引兵攻打駐守此城的郝尚久,此時潮州以西的惠州已歸附清朝,潮州已於南明隔絕,而又受到“友軍”鄭成功的攻擊,於是郝尚久一怒之下再次投降清朝。十一月初二,清軍調集援兵大炮, 攻破廣州城池,杜永和由水路逃往海上瓊州。不久降清。 1650 年九月,部進入廣西,另一路由全州南進,南北夾擊桂林, 明軍戰敗。 李成棟兒子不忍廣東全省重新淪陷清軍之手,遂往高州﹑雷州收拾殘部,準備再戰。此時,孫可望已率軍由雲南進至貴州銅仁,收編了黔省各地割據軍閥,準備與清軍交戰。這一年,鄭成功奪取占據的廈門﹑ 金門。 | |

1651 年,清朝平﹑靖二藩攻陷廣東雷州﹑廉州。1651 年十二月,由柳州南下的清軍攻占南寧。

1651 年三月,清軍趁鄭成功進攻廣東之際,發兵襲取其在廈門的根據地;七月,清軍兵分三路攻取魯監國占據的舟山:一路由杭州至紹興,一路由衢州經台州——兩路軍同至定海,共取舟山,另一路由台州乘船北上,吳淞水師則由海上南下。八月,清軍在海戰中擊敗明軍,於九月登入舟山破城,魯監國等人被迫南下,經溫州海域三盤至福州海壇山,1652 年正月進駐廈門,與鄭成功會合。

同年,在南寧屢受排擠﹑又不願投靠孫可望的忠貞營在高一功的率領下經慶遠﹑獨山北上夔東,與袁宗第﹑劉體仁﹑李來亨等部會合,後來這一帶擁明抗清的武裝一起被稱為。 | |

1652 年四月, 李定國引軍入湖南,連克靖州﹑武岡,至八月,湖南大部州縣都被明軍收復,除辰州孤城明軍久攻未下外,只有岳州﹑常德二城尚為清軍據守。明軍在七月初四破桂林。攻克桂林後,李定國乘勝追擊,收復梧州。 順治皇帝得知湘桂失利後急派敬謹親王領八旗精銳往援湖南。 孫可望得知清兵即將奔赴湖南,急調李定國由桂入湘,於是廣西大部重新淪於清軍之手。十一月,尼堪大軍進至湖南湘潭,明軍退往寶慶。尼堪輕敵冒進直奔衡陽,遭李定國重軍伏擊大敗,同一天,辰州孤城也被孫可望軍攻克。 1652年二月, 吳三桂與已由漢中入川, 迅速占領成都﹑嘉定﹑重慶﹑敘州等地。八月,入川的軍開始反擊,一舉攻克敘州﹑重慶。九月時,清軍已退至川北保寧。劉文秀光復四川大部後,率軍追至保寧,中吳三桂埋伏,明軍大潰,劉文秀敗回貴州。1652 年十月,鄭成功進攻福建漳州失利。 | |

孫可望逼走李定國後,親統大軍由武岡進至寶慶,1653年與清軍大戰, 明軍戰敗,清兵趁勝占領寶慶,雙方開始在辰州﹑武岡一線對峙。李定國退入廣西,脫離駐守貴州湘西的孫可望後,決定由廣西向廣東進軍。1653 年二月,李定國重占梧州,師出廣東,進抵肇慶城下。自三月二十六日起,李定國開始攻城,李定國攻肇慶未能得手,只得於四月退回廣西。 而這時,江南反清志士正密謀聯絡東西明軍,與孫可望軍會師於長江。1653年秋,張名振﹑ 張煌言統水師由福建北上,抵達長江口,1654 年正月直到瓜州,後因孫軍不出,只得返航東下。1653 年四月,清軍攻海澄,被鄭軍擊敗。 | |

1654 年三月,李定國再次進軍廣東,攻陷廉州﹑高州,但此時清朝援兵到達,李定國被迫撤回廣西,所復州縣重新淪陷。1654 年十二月, 得到鄭成功援軍的張名振三入長江, 直逼南京。

1654 年,鄭成功奪得漳州﹑泉州,後毀城而去。1655 年五月,劉文秀水陸並進,進攻常德,由於天降大雨,陸軍延期,水軍被得到援軍的清兵擊敗,進軍長江的計畫遂告失敗。1655 年,鄭成功遣水軍北上浙江,南下廣東。北征之師在十二月進抵舟山;張名振部也從沙洲航海南下進攻舟山,二十六日,舟山群島和定海清軍都反正歸明。南下廣東的鄭軍在潮州揭陽戰敗,在1656 年揚帆東返。 | |

1656 年二月,趁李定國西返雲南之際,清軍迅速向廣西推進,廣西大部州縣再次淪陷。1656 年七月,鄭成功軍攻克福州門戶閩安鎮,進軍福州。1656 年,清軍再攻 舟山,在八月二十七日重占該島。1657 年月八月,孫可望率大軍由貴陽出師討伐李定國,挑起內戰。孫可望走投無路,深恨李定國,一怒之下投奔寶慶,剃髮降清。 清廷得孫可望之助,盡悉雲貴虛實守備,在十二月起兵三路,進軍西南。 | |

1658 年正月,清朝三路入黔:擊敗湘西明軍,攻克沅州﹑靖州,一路西進,占領貴州鎮遠,四月入省會貴陽;至四月占領重慶,遵義,於五月與托羅會師於貴陽; 趙布泰軍三月由湖南赴廣西,取道桂林﹑南丹,與五月攻占都勻。至此。三路清軍已在貴陽會師。在明軍節節敗退之際,李定國奏請永曆帝遣使前往川東,聯絡,令其西下攻重慶,以牽制清軍。七月,夔東等部攻重慶,吳三桂深恐後路被切斷,率主力回防,將明軍擊敗。十一月,夔東十三家水陸並進,再攻重慶,雙方激戰十餘日,由於內變,明軍水師大敗,陸軍也被迫回師東撤,忠州﹑萬縣也落入清軍手中。同年四月,劉文秀病死。

九月,李定國決定分兵把守關嶺﹑七星關﹑貞豐,以擋清軍,未成。十二月,清朝大軍已至曲靖。 永曆朝廷大為震動,決定由建昌北撤川西, 但馬吉翔等人私心自用,攛掇永曆帝及李定國西逃,最終逃往滇西。

1658 年八月,鄭成功趁清軍主力聚集於西南時,乘船北上想入長江。不料八月駛至浙江羊山突遇颶風,兵船損失頗大,只得南下浙江,以圖再舉。 | |

1658 年十二月十五日,永曆君臣撤往大理。1659 年正月初三,清軍未經抵抗即入昆明,初四,永曆帝至永昌(保山),清軍發兵追擊, 克永昌,渡過怒江直逼騰衝。 永曆帝經邊境鐵壁關逃入緬甸境內,於五月經水路至緬甸首都阿瓦。 1659 年吳三桂部又平定川南敘州﹑嘉定等地,七月,清軍進入成都。 1659 年,鄭成功與張煌言再次北上,奪取,由吳淞口入長江,破瓜州﹑陷鎮江,逼近南京。張煌言率前軍西上,招撫上游各州縣來歸, 一時大江南北群起回響, 徽州﹑蕪湖﹑巢縣﹑當塗﹑太平﹑銅陵﹑宣城﹑無為等地依次歸附。清廷聞南京危急,急調清兵支援, 於七月擊敗鄭氏陸軍。 1662 年四月, 永曆帝被絞殺在昆明。李定國軍得知永曆皇帝被清軍俘殺的訊息傷心備至﹑不久發病死在景線。部下不久便紛紛降清。 1662 年二月,在東南率軍渡海的鄭成功收復荷蘭人盤踞三十餘年的台灣島,在海外另闢乾坤。 1662 年永曆朝廷覆亡後,只有東南沿海鄭成功﹑張煌言部和川東鄂西的還在堅持抗清。1663年正月初一,清朝發三路大軍會剿夔東,雙方在山險嶺峻之地鏖戰九月,均損失慘重。十一月,清軍調西安滿兵經漢中入川,助攻夔東。夔東十三家最終不敵,自縊,袁宗第﹑郝搖旗被俘,夔東抗清基地失陷。至此,明室在大陸已無寸土。 鄭成功在收復台灣的二年,1663年五月病卒,子孫 鄭經﹑ 鄭克塽相繼保有台灣。清康熙二十二年,清朝水師大舉攻台,鄭克塽不敵,在1683 年降清朝。 | |

政治

平反

崇禎十七年七月,弘光帝追復謚廟號興宗孝康皇帝,敬懿皇太子妃常氏為。追上謚廟號惠宗嗣天章道誠懿淵功觀文揚武克仁篤孝讓皇帝。惠宗為孝愍溫貞哲睿肅烈襄天弼聖讓皇后。追上謚廟號代宗符天建道恭仁康定隆文布武顯德崇孝景皇帝。貞惠安和景為孝淵肅懿貞惠安和輔天恭聖景皇后。

弘光元年九月初三,弘光帝下令為北京殉難諸臣上諡號,文臣二十一人、勛臣二人、戚臣一人;又為郢國公、宋國公、濟國公、德慶侯、長興侯等開國功臣追上諡號;給、、

黃子澄、、、、

練子寧等建文朝死難諸臣,、等正德朝死諫諸臣,、、、、、等天啟朝死難諸臣均補上諡號,並為他們平反。

追尊

明安宗

朱由崧即位後於三月上明熹宗諡號孝哀慈靖恭惠溫貞偕天協聖悊皇后,六月追封祖母為孝寧太皇太后。父福恭王為貞純肅哲聖敬仁毅恭皇帝(後改謚孝皇帝)。上嫡母鄒氏尊號為恪貞仁壽皇太后。生母姚氏為孝誠端惠慈順貞穆符天篤聖皇后。贈洛陽城陷時遇害的胞弟潁上王朱由榘為潁王,謚曰沖。六月上

崇禎帝廟號為思宗(弘光元年二月改上廟號毅宗),諡號紹天繹道剛明恪儉揆文奮武敦仁懋孝烈皇帝;上崇禎帝諡號孝節貞肅淵恭莊毅奉天靖聖烈皇后。

明昭宗

朱由榔即位後上謚廟號安宗奉天遵道寬和靜穆修文布武溫恭仁孝簡皇帝;上伯父福忠王謚廟號恭宗慕天敷道貞純肅哲修文顯武聖敬仁毅孝皇帝;上父桂端王謚廟號禮宗體天昌道莊毅溫弘興文宣武仁智誠孝端皇帝;上

隆武帝謚廟號紹宗配天至道弘毅肅穆思文烈武敏仁廣孝襄皇帝;上嫡母呂氏諡號孝欽靜淑慈敬天昭豫保康聖端皇后;嫡母王氏尊號孝正莊翼敦仁端惠天聖皇太后;上生母馬氏尊號為昭聖慈惠仁壽皇太后。

國策

明末清初,中國社會的主要矛盾,史學界有不同意見。

有的人認為從

清軍入關占領北京起,就成了主要矛盾;也有人認為由明至清階級矛盾一直處於主要地位。所以南明初期的主要政策是“”,意思是聯合清朝掃滅“流寇”。可以說“聯虜平寇”(或稱“借虜平寇”)是弘光政權的基本國策。

但是隨著時局的變化,弘光政權卻被“聯虜平寇”方針所葬送,數十萬官軍叛降清朝,反過來為清朝征服江南各地效犬馬之勞。

隆武政權以後,朝廷改變方針,由“聯虜平寇”轉為聯合農民軍共同抗清,即“”。

但是後期因為內部不和逐步被清軍分化瓦解,義軍和南明諸政權紛紛被清軍消滅。

黨爭

參見:

與之爭,一直延續到南明時期;打擊東林黨人向來不遺餘力,本來阮大鋮和東林諸君子關係不錯,但受到的打壓,最後倒向閹黨。當時東林黨人力主擁立,史可法寫信給說明“七不可立”,馬士英卻搶先擁立福王。

史可法在東林黨與閹黨之間兩難。《桃花扇》記載阮大鋮刻意逢迎的、沈昆銅、沈眉生等人,結果反被責打一頓,後來阮大鋮成為弘光朝重臣,隨之展開報復行動。

朱聿鍵針對萬曆以來黨爭給國事帶來的危害,提出了消除黨爭,“用舍公明”的方針。就任監國時,他親自撰寫了“縉紳”、“戎政”、“儒林”三篇《便覽》。

永曆朝又有吳楚黨爭,主要是“東勛”李成棟養子李元胤及等和“西勛”陳邦傅以及瞿式耜節制的將領之間的鬥爭,楚黨的幕後人物為、、、。吳黨有

瞿式耜、、陳邦傅、、。堵胤錫等人主張聯合原農民軍,、瞿式耜則排斥農民軍。吳、楚黨爭使得南明與大順軍、的戰力始終無法整合,最後滅亡在清軍手裡。

選秀

弘光元年(1645年)正月,上派太監田成至杭州、二府選淑女。四月甲子,上在南京貢院選淑女,七十人中選中一人,即阮大鋮的侄女。四月壬戌,杭州送來淑女五十人,上選中周姓一人,王姓一人。

朱聿鍵登基數月,不選秀,只皇后曾氏一妻,不選太監入值,只以貼身的親信入值司禮監。

朱由榔登基詔書中特諭不立,不選宮人。

軍事

參見:

新朝初建,重建軍事力量乃為必然之舉。南明各政權在招收潰兵、流寇及定策之兵等基礎上,開始軍事重建之路,最終形成幾支較強大的軍事力量作為支撐本政權的存亡。

南明皇帝多為武將擁立。從而導致各政權的軍頭常以敗軍之將坐收“定策”之功,出現了軍閥操縱朝廷的局面。地方軍隊大多為私軍,統軍將領往往稱霸一方。南明多次東征、北伐,確有助鞏固偏安之局。關於兵源方面,因為戰亂軍戶大減,兵員改以募兵補充,或直接徵兵。其中由大順軍餘部改編的、餘部改編的駕前軍,屢次擊敗清軍。

從軍事鬥爭上看,南明造就了許多愛國志士、民族英雄。南明處於滿洲,蒙古聯合入侵的嚴重威脅之下,為此南明軍民進行了四十年艱苦卓絕的抵抗鬥爭,湧現了無數氣壯山河、可歌可泣的民族英雄,如、

李定國、

鄭成功、、

瞿式耜、等。僅《欽定勝朝殉節諸臣錄》就收錄有殉節諸臣2249人,其中大部分身處南明時期。

軍費

時任弘光朝廷都給事中的李清在《三垣筆記》中就軍費開支算了一筆賬:武昌的左良玉有五萬人,每年軍費一百萬兩;江北四鎮各三萬人,總計十二萬,每年軍費二百四十萬兩;京營六萬人,每年軍費一百二十萬兩;其餘八鎮共十二萬人,每年軍費二百四十萬兩。弘光政權的軍隊總計三十五萬人,每年的軍費累計七百萬兩。

異姓王

根據明朝會典等制度的規定,只有皇族可以在生前封為王爵。非皇族者生前最高爵位為國公,死後可追贈郡王爵。此制度一直實行至弘光、隆武兩朝。但是至永曆朝時局混亂,在的逼迫下,永曆帝打破了異姓不封王的慣例,加封了諸多異姓王爵。

| 爵位 | 諡號 | 姓名 | 在世時間 | 在位時間 |

|---|

秦王 | - | | ????-1660 | 1651-1658 |

西寧王、晉王 | - | | 1620-1662 | 1652-1656-1662 |

南康王、蜀王 | 忠 | | ????-1658 | 1652-1656-1658 |

黔陽王 | - | 皮熊 | ????-1665 | 1655-1665 |

鞏昌王 | - | | 1615-1675 | 1656-1661 |

慶陽王 | - | | ????-???? | 1657-1662 |

嘉定王、漢陽王 | - | | ????-1659 | 1657-1659 |

延平王、潮王 | 武 | | 1624-1662 | 1657-1662 |

延平王、潮王 | 文 | | 1642-1681 | 1662-1681 |

延平王 | - | | 1664-1681 | 1681 |

延平王 | - | | 1670-1717 | 1681-1683 |

經濟

貨幣

南明朝廷也鑄造發行有貨幣,如弘光朝廷鑄有“”、隆武朝廷鑄有“”、魯王朝廷鑄有“”、永曆朝廷鑄有“”,其中以“永曆通寶”錢鑄造使用時間最長,前後長達37年。

| 朝代 | 大明 |

|---|

| 通寶 | | | | |

|---|

| 年限 | 1644-1645 | 1645-1646 | 1645-1646 | 1646-1683 |

|---|

| 朝代 | 大清 | 大順 | 大西 | 大周 | 總統兵馬大將軍 |

|---|

| 通寶 | | | | | | | | | | |

|---|

| 年限 | 1644-1661 | 1662-1722 | 1644-1645 | 1644 | 1644-1647 | 1647-1651 | 1674-1678 | 1678-1679 | 1679-1681 | 1674-1676 |

|---|

貿易

南明時期的中日貿易是官方貿易與民間貿易共同進行。自隆武朝廷開始的歷次乞師活動中,日本提供了大量的財務,同南明進行的貿易屬於官方貿易。而民間貿易的繁榮始於清朝占領東南沿海後實行的遷海令。

清國針對南明,加強對沿海實行遷海令。對沿海各省嚴禁中國商船出海,沿海軍民內遷30多華里,屋舍焚毀,堅壁清野,試圖孤立東南台灣抗清勢力。

清國的大陸遷海令實行,減少了大陸前往日本的貿易船隻,但反而繁榮了台灣鄭氏與日本的貿易。日本因天主教徒作亂,1636年發布鎖國令,嚴禁日本商船外出貿易,只允許中國、荷蘭船隻到長崎通商。

中日貿易自始至終一直是只通過中國商船開到長崎港的單方面來航的方式而進行民間往來。從中國輸人的物品有生絲、絲織品、白糖等多種,而日本方面則輸出大量的金、銀、銅,用於單線貿易的結算;1675年鄭經使者至長崎,取得鄭氏與日本貿易所賺白銀71萬兩中的26萬兩。

文化

參見:

明末三大思想家,即、、

黃宗羲,他們在明末清初社會激烈變革之際,提出了許多人本主義論點,比如反對滿洲殖民統治及君主專制,提高商人地位,重實踐、輕理論的實用主義。他們的思想,在後來君主集權嚴重的清朝並沒有多少發展,但對於中國傳統哲學具有重要意義。

外交

清國

曾以對等的禮儀派使者詔諭清國,並稱

順治帝為清國可汗。在詔書中,弘光帝提出四件事:要安葬

崇禎帝及崇禎皇后、以

山海關為界,關外土地給予清國、每年十萬,並“犒金千兩、銀十萬兩、萬匹、犒銀三萬兩”、建國任便。意圖令明國和清國共存,通好議和。不過左懋第到北京被囚,使事失敗。

潞王監國次日,按馬士英的意見,派陳洪範同清軍議和,以割讓江南四郡為條件。但由於陳洪範早已降清,此事不了了之。

招撫

時間 | 招撫

對象 | 清廷條件 | 鄭氏 |

|---|

1646年 | 鄭芝龍 | 剃髮易服;閩粵總督 | 鄭芝龍率 |

1653年 | 鄭成功 | 剃髮易服;海澄公;泉州總兵;泉州府 | 漳州、潮州、惠州、泉州四府;粵、閩、浙三省沿海地方 |

1654年 | 鄭成功 | 剃髮易服;海澄公;靖海將軍;漳州、潮州、惠州、泉州四府 | 福建全省,廣東惠州、潮州二府,浙江溫州、台州、寧波、紹興、處州五府 |

1662年 | | 剃髮易服;登岸,高官厚爵 | 仿朝鮮事例,不削髮,世守台灣,稱臣納貢 |

1667年 | | 剃髮易服;世守台灣,稱臣納貢;台灣沿海諸島 | 仿朝鮮事例,不削髮,世守台灣,稱臣納貢 |

1669年 | | 剃髮易服;藩封,世守台灣, | 仿朝鮮事例,不削髮,世守台灣,稱臣納貢 |

1677年 | | 剃髮易服;世守台灣,稱臣納貢 | 不剃髮,世守台灣,稱臣納貢;大陸沿海島嶼及漳、泉、惠、潮四府,提供糧餉 |

1679年 | | 不剃髮不易服;退守台灣,大陸沿岸海島歸朝廷,以澎湖為界 | 不剃髮,世守台灣,稱臣納貢;以實際控制線停戰,海澄互市,提供糧餉 |

1680年 | | 不剃髮不易服;不登岸;世守台灣,稱臣納貢 | 不剃髮,世守台灣,稱臣納貢;海澄互市 |

1681年 | | 人地入版圖,剃髮易服;移入內地,聽從朝廷安排 | 不登岸,仍居台灣 |

安南

隆武二年(1646年)二月,

後黎朝遣正使阮仁政,副使范永錦、陳概、阮滾等,同明朝都督林參航海往福建求封於隆武政權。時值清兵攻占福建,部分安南使者被俘至北京。永曆政權建立後,安南使臣阮仁政往廣西,拜見新即位的永曆帝。永曆遣翰林潘琦齎敕書、誥命、塗金銀印與安南使臣同行,前往安南冊封后黎政權的太上皇為安南國王。永曆元年(1647年)五月潘琦至鎮南關,

後黎朝派禮部尚書阮宜、戶部侍郎阮壽春等接至升龍,明使行頒封禮。永曆二年(1648年)三月,永曆駐蹕南寧,安南至南寧入貢。永曆四年(1650年)十一月,清兵陷廣州,永曆自肇慶逃至南寧。永曆五年(1651年)二月永曆從南寧遣使敕諭後黎朝,令其資矢、象、糧、銃,以助恢剿。該年十月,永曆使臣再至冊封后黎實權派為安南副國王。

隨著清軍逐步南進,安南開始改變對南明的態度。清軍進入廣西、雲南後,安南各政權已經開始建立了與清朝的宗藩關係。這段歷史反映了古代中越關係史中,不是正統觀念,而是政治實力才是雙方建立朝貢關係的基礎。

琉球

南明朝廷中,只有弘光、隆武和監國魯王與有過交往關係。這一時期中琉的交往始於1644年,終於1649年,5年間琉球國6次遣派使臣,中琉關係不僅得以維繫,而且保持相互友好交往,起到了承上啟下的作用,應予充分肯定。

1644年

清軍入關之後的相當長一段時間,琉球仍舊尊奉明朝為中央王朝,與南明保持密切的聯繫,朝貢不絕。1644年,尚賢王遣正議大夫金應元、使者吉時逢等渡明請求冊封;因當時清軍攻入中原,戰亂未平,且又有海盜阻隔道路,所以長時期滯留在福建省。1645年,即位,遣福州左衛指揮花煾詔諭琉球。尚賢王遣毛大用、阮士元慶祝並再次請求冊封。弘光帝以禮科給事中為冊封正使、行人司行人為冊封副使。不過未出航的時候弘光政權就被清軍所滅。

隆武帝立於福建,遣指揮閩邦基詔諭琉球,琉球還繼續遣使向明朝朝貢。1646年,隆武帝為清朝所滅後,琉球仍然向監國魯王

朱以海朝貢。也同支持魯王的建國公

鄭彩關係密切,鄭彩也嚴禁手下船隻襲擊琉球貢船。魯王和建國公通過琉球的朝貢貿易獲得了抗擊清軍所需的硫磺;另一方面,建國公希望從日本購買武器,但由於江戶幕府堅持而失敗了。

琉球一直拒絕同清朝建立關係,直到1653年(永曆七年),琉球尚質才遣使前往清朝,決定同清朝建立

朝貢關係。第二年,再遣,並且繳換了明朝,請求封號。

日本

弘光政權延續了明朝舊有的對日政策,在抗清作戰中沒有改善中日關係的行動,仍然設定敵視

日本的官職,給浙江總兵官鎮倭將軍印。隨著清軍南下的兵鋒愈來愈強勁,南明武將跋扈控制朝廷和各個政權相互爭奪正統地位的局面的出現,使得抗清形勢變得愈來愈嚴竣。南明朝廷中不願亡國的忠貞義士利用他們曾經與日本建立的各種關係,多次前往日本乞求軍事援助,希望抗清力量得以擴充。日本態度猶豫不絕,歷經曲折,雖然日本官方並未直接出兵對清作戰,但卻在歷次的南明乞援行動中給予南明抗清勢力諸多軍事物資援助。這種以軍事作戰為需要的政治交往,同時帶動著中日貿易和文化交往的展開。

澳葡

南明朝廷也得到

澳門當局的承認和支持。後者通過士,與南明朝廷展開了相當密切的軍事政治合作關係。隆武政權建立後,向澳葡當局求援。葡澳當局命尼古拉·費雷拉率領300葡萄牙士兵北上援明抗清。

1646年十二月,清將、

李成棟攻占廣州,隆武政權覆亡,清軍繼而轉攻肇慶,威脅永曆政權。永曆出逃廣西,被瞿式耜接到桂林安頓,清軍隨即攻擊桂林。明清兩軍在桂林展開戰鬥,明軍大勝,從而穩定了初建的永曆政權,並使得金聲桓、李成棟等明朝叛將也都見勢反正,從而大大加強了永曆政權的聲勢。而明軍在桂林守衛戰中取得勝利,在很大程度上是得到了費雷拉率領的300名葡萄牙士兵的幫助。

天主教

主詞條:

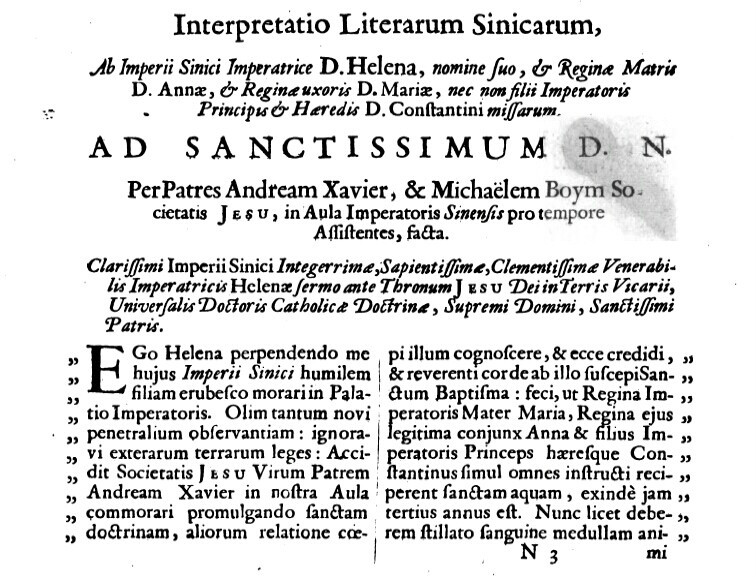

永曆六年(1648年)宮中受洗嬪妃50人,大員40人,太監無數。永曆帝其嫡母王太后、生母、妻子、太子都進行過洗禮,但永曆帝本人則並未受洗。

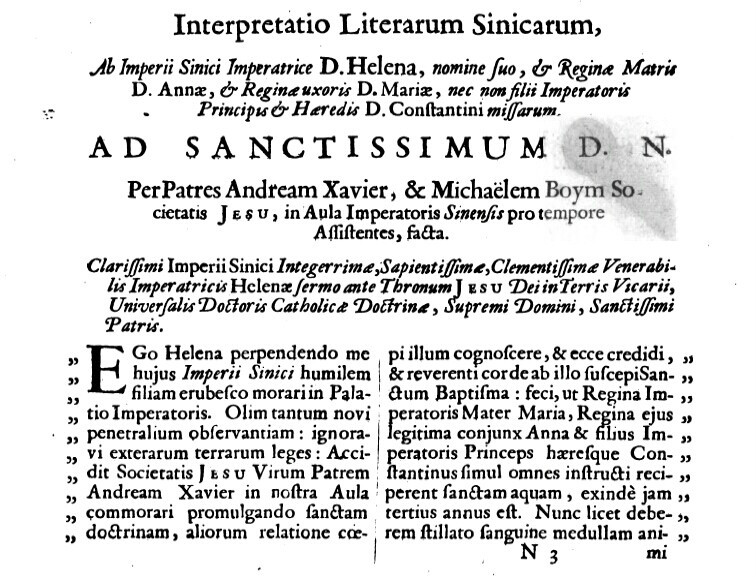

拉丁文的求救信

拉丁文的求救信永曆六年(1648年)十月再度危機,永曆帝再次派人赴澳門求援,澳門的葡萄牙當局僅以火槍百枝相助,顯得微不足道。

於是,王太后又決定派使臣與傳教士直接赴向教宗求援。她在致羅馬教宗的書信中誠懇地祈求“天主保祐我國中興太平”,並希望教廷多送耶穌會士來中國廣傳聖教。此書信歷時兩年之久方才抵達。

而當卜彌格攜教宗復書返回抵安南時,已經是永曆十六年八月,永曆朝廷已經瀕於瓦解,教宗的回信最終亦未能送到永曆帝之手。

行在

後,明朝北方國土大面積淪陷,避難南方,先後建立偏安朝廷。為顯示收復故土的決心,南明諸朝廷中除弘光朝以原留都(今

南京)為都外,其餘各政權的天子或監國駐蹕之處皆稱之為,各衙門前均加“行在”二字,仍將大明曆代先帝陵寢所在的(今北京)和(今

南京)稱為南北兩京。

| 姓名 | 身份 | 駐蹕之處 | 行宮 | 行在時間 |

|---|

朱由崧 | 監國 | 仍以為 | 以南京內守備府為行宮 | 1644年5月1日-1644年5月14日 |

皇帝 | 以為皇宮 | 1644年5月14日-1645年5月10日 |

朱常淓 | 監國 | 以為 | 以杭州知府衙門為行宮 | 1645年6月8日-1645年6月14日 |

朱以海 | 監國 | 以為行在 | 以分守台紹道公署為行宮 | 1645年7月18日-1646年5月29日 |

以為行在 | 以舟山參將府為行宮 | 1649年10月-1651年9月2日 |

朱聿鍵 | 監國 | 以為行在 | 以福州南安伯府為行宮 | 1645年6月7日-1645年6月26日 |

皇帝 | 以為行在 | 以福京布政司為行殿 | 1645年6月27日-1646年7月 |

| 以延平知府衙門為行宮 | 1646年8月-1646年8月21日 |

朱聿鐭 | 監國 | 以為行在 | 以廣州都指揮使司署為行宮 | 1646年11月2日-1646年11月4日 |

皇帝 | 1646年11月5日-1646年12月15日 |

朱由榔 | 監國 | 以為行在 | 以為行宮,稱永明宮 | 1646年10月10日-1646年11月17日 |

皇帝 | 1646年11月18日-1646年12月26日 |

以為行在 | 以岷王府為行宮 | 1647年4月15日1647年-8月24日 |

以為行在 | 以安龍千戶所為行宮,稱文華宮 | 1652年2月6日-1656年1月26日 |

以為行在 | 以為行宮 | 1656年1月26日-1656年8月12日 |

以為秦王府行宮,稱萬壽宮 | 1656年8月12日-1658年12月15日 |

弘光政權

朱由崧,

明神宗孫,福忠王子。萬曆四十八年(1620年)封王,後進封世子。崇禎十六年(1643年)襲封福王。

五月初三日(1644年6月7日)稱

監國在南京,十五日(6月19日)即皇帝位於南京武英殿,以明年(1645年)為

弘光元年。

弘光元年五月十二日(6月5日)朱由崧至,不入,尋即移駕,五月二十四日(6月17日)清軍占領南京,二十八日(6月21日)被俘。翌年四月初九日(5月23日)被殺。葬河南洛陽孟津東山頭村之弘光陵。

隆武政權

隆武皇帝

隆武皇帝朱聿鍵,明太祖的九世孫,唐裕王朱器墭長子。崇禎五年(1632年)嗣立,崇禎九年(1636年)因率兵勤王擅離南陽獲罪,廢為庶人,幽禁在鳳陽高牆。弘光元年(1645年)獲釋,封南陽王。

弘光元年六月初六日(1645年6月29日)稱

監國在福州,二十六日(7月19日)即皇帝位,以七月初一日(8月21日)後為

隆武元年。改福京布政司為,額鼓樓門為行在。

隆武二年八月甲午,隆武帝率宮嬪自出狩,欲逃往江西避難。八月庚申至

汀州,以府署為行宮。八月壬戌清軍占領福京,八月二十八日(10月7日)被俘。後不食而死。葬福建省福州市羅漢嶺之。

隆武帝本人可以說是南明諸帝中最為有能力的皇帝之一,只可惜在錯誤的地點選擇了錯誤的勢力,才使得他無所建樹,最終隆武朝廷的復國計畫稱為了泡影。

魯王政權

明監國魯王墓

明監國魯王墓朱以海,明太祖的十世孫,魯王的第五子。崇楨十七年(1644年)襲封

魯王。

弘光元年閏六月二十一日(1645年8月12日)稱監國在

紹興,改次年為魯

監國元年,以分守台紹道公署為行宮。

魯監國元年(1646年)清兵攻取浙東,流亡海上,走石浦,依附張名振,後至舟山,以舟山參將府為行宮。

魯監國八年(1664年)三月,自去監國號,滇中。

永曆十六年(1662)正月,

朱由榔在雲南遇害後,

張煌言一度上書朱以海,要求朱以海“爭取閩海勛鎮,速正大號,以求正統”,但是由於

鄭成功與

鄭經的不支持而未成。鄭成功死後,朱以海也一度無人服侍,1662年11月朱以海病故在金門。葬福建省泉州市太武山南麓。

紹武政權

,明太祖的九世孫,唐裕王朱器墭三子。弘光元年(1645年)襲封唐王。

明紹武君臣冢

明紹武君臣冢隆武二年十一月初二日(12月8日)稱監國於在州,初五日(12月12日)即皇帝位,改次年為元年,就廣州都指揮使司署為。十二月十五日(1647年1月20日)清軍占領廣州。同日被俘,後自縊殉國,結束其四十日的統治。葬廣東廣州象崗山之。

永曆政權

朱由榔,

明神宗之孫,桂端王四子。崇禎六年(1633年)封永明王。

隆武元年(1645年)襲桂王封爵。

隆武二年十月十四日(11月20日)監國在肇慶,十一月十八日(12月24日)即皇帝位,改次年為

永曆元年,以肇慶府署()為,稱永明宮。

永曆二年(1647年)四月,朱由榔西狩,以岷王府為行宮,改武岡州為奉天府。

永曆六年(1652年)正月,

朱由榔巡幸安籠,以安籠千戶所署()為行宮,改安籠所為府。

永曆十年(1656年)正月,朱由榔西狩昆明,以為,昆明成為南明最後一個政治中心,時稱滇京。後謀反,被

李定國擊敗,朱由榔即移駐,以秦王府為皇宮,稱萬壽宮。

永曆十五年元月,清軍三路入滇,滇京陷落,朱由榔西狩緬北。七月十九日(1661年8月13日)朱由榔左右臣子共四十二人被殺。十二月初三日(1662年1月11日)朱由榔被緬王送至清軍營內。

永曆十六年四月十五日(6月1日)被吳三桂絞殺在雲南昆明篦子坡(今)。衣冠冢在貴州都勻高塘山的。

帝王世系

| 廟號 | 尊號 | 諡號 | 姓名 | 生卒及在位時間 | 年號 |

|---|

恭宗 | - | | | 1586-1641年 | - |

貞純肅哲聖敬仁毅孝皇帝

(安宗朱由崧改上諡號) |

慕天敷道貞純肅哲修文顯武聖敬仁毅孝皇帝

(昭宗朱由榔累上諡號、追上廟號) |

質宗 | 聖安皇帝 | | | 1607-1644-1645-1646 | |

|

安宗 | 奉天遵道寬和靜穆修文布武溫恭仁孝簡皇帝

(昭宗朱由榔改上謚廟號) |

- | - | | | 1607-1645-1646 | - |

順宗 | - | 同天合道承明純靖康文懿武神仁獻孝悼皇帝(監國魯王 朱以海上諡號) | | 1629-1644 | |

- | - | - | | 1618-1645-1653-1662 | |

- | - | 敬皇帝

(明紹宗朱聿鍵追上諡號) | | ?-1560 | - |

惠皇帝

(明紹宗朱聿鍵改上諡號) |

- | - | 順皇帝

(紹宗朱聿鍵追上諡號) | | 1538-1564 | - |

- | - | 端皇帝

(紹宗朱聿鍵追上諡號) | | ?-1632 | - |

- | - | 裕皇帝

(紹宗朱聿鍵追上諡號) | | ?-? | - |

宣皇帝

(紹宗朱聿鍵改上諡號) |

紹宗 | 思文皇帝 | 配天至道弘毅肅穆思文烈武敏仁廣孝襄皇帝

(昭宗朱由榔遙上尊號、上謚廟號) | | 1602-1645-1646 | |

文宗 | - | 貞天應道昭崇德毅寧文宏武達仁閔孝節皇帝

(敬宗朱常清遙上尊號、上謚廟號) | | 1605-1646-1647 | |

敬宗 | - | 忠天隆道昭義欽成靖文襄武奮仁睿孝和皇帝

(延平武王朱成功上謚廟號) | | 1616-1648 | 東武 |

禮宗 | - | 體天昌道莊毅溫弘興文宣武仁智誠孝端皇帝

(昭宗朱由榔追上謚廟號) | | 1597-1645 | - |

昭宗 | - | 應天推道敏毅恭儉經文緯武禮仁克孝匡皇帝

(延平文王朱錦上謚廟號) | | 1623-1646-1662 | |

註:弘光陵位於河南省洛陽市孟津縣,位於福建省福州市羅漢嶺,監國位於福建省金門縣西麓,位於貴州省都勻市高塘山,紹武君臣冢位於廣東省廣州市越秀公園,恭宗熙陵位於河南省洛陽市孟津縣廟槐村,禮宗位於廣西省南寧市左右江匯合河畔上的三江口宋村,唐藩四帝陵位於河南省南陽市東麓,潞閔王葬處不明。

崇禎帝

崇禎帝 江北四鎮鎮守圖

江北四鎮鎮守圖 南明“文天祥”左懋第

南明“文天祥”左懋第 黃道周

黃道周 1647到1648各地反清活動

1647到1648各地反清活動

永曆播遷路線

永曆播遷路線 延平文王鄭經

延平文王鄭經

拉丁文的求救信

拉丁文的求救信 隆武皇帝

隆武皇帝 明監國魯王墓

明監國魯王墓 明紹武君臣冢

明紹武君臣冢

延平武王鄭成功

延平武王鄭成功