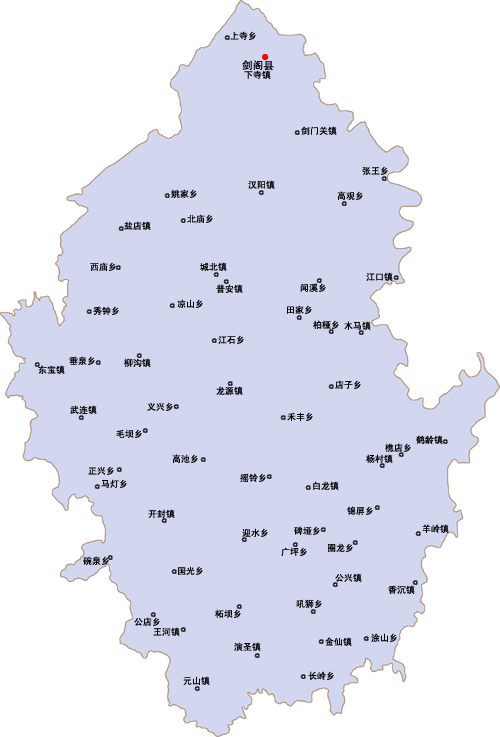

劍閣縣隸屬四川省,地處四川盆地北部邊緣,四川、陝西、甘肅三省結合部,位於四川省北部,西南部,守天險,“劍閣崢嶸而崔嵬,”,有“川北金三角”、“蜀道明珠”等美譽。全縣幅員3204平方公里,轄27個鎮、30個鄉,2017年末戶籍總人口65.77萬人。

末境內始置,南北朝時始於今設定、,多經變革後於民國二年(1913年)改為劍閣縣,2003年9月縣城遷至。2015年4月正式啟動撤縣建市工作,計畫2017年完成縣級申報工作。

、(規劃)、、、205省道、208省道、302省道、、等貫穿境內,縣城與、、近在咫尺。境內有首批、國家aaaaa級景區劍門關和國家aaaa級景區等。

2017年實現gdp110.15億元,人均gdp實現22534元,三次產業結構比為24.5:38.1:37.4,公共預算總收入8.02億元,其中地方一般公共預算收入4.48億元,居民人均可支配收入16219元,其中城鎮居民人均可支配收入28228元,農村居民人均可支配收入10664元。

劍閣縣是全國文化先進縣,國家衛生縣城,國家智慧財產權強縣工程試點縣(區),四川省環境保護模範縣,四川省縣域經濟發展先進縣,四川省第二批“”試點縣之一,四川省文明城市,四川省生態園林縣城。

2019年3月,位列第一批革命文物保護利用片區分縣名單。

基本介紹

- 中文名稱:劍閣縣

- 外文名稱:jiange county

- 別名:、劍門

- 行政區類別:縣

- 所屬地區:中國西南四川省

- 下轄地區:27個鎮、30個鄉

- 政府駐地:劍門關大道北段389號

- 電話區號:0839

- 郵政區碼:628300

- 地理位置:四川盆地北部邊緣,廣元市西部

- 面積:3204平方公里

- 人口:65.77萬人(2017年末)

- 方言:西南官話-四川話成渝片-劍閣話

- 氣候條件:

- 著名景點:劍門關、翠雲廊、劍州古城、、、等

- 機場:縣城距廣元盤龍機場20km

- 火車站:()、(寶成鐵路)

- 車牌代碼:川h

- 政區代碼:510823

- gdp:110.15億元(2017年)

- 人均gdp:22534元(2017年)

- 縣委書記:

- 縣人大主任:

- 縣長:

- 縣政協主席:

歷史沿革,先秦兩漢,魏晉南北朝,隋唐五代,宋元明清,中華民國,新中國時期,行政區劃,沿革變遷,政區劃分,地理環境,位置境域,地形地貌,氣候,水文,人口民族,人口,民族,經濟,綜述,第一產業,第二產業,第三產業,社會事業,教育,科學技術,衛生事業,文化事業,廣播電視,體育事業,城市,文化,地名來源,民風民俗,交通,公路,鐵路,航空,風景名勝,文物古蹟,旅遊景點,著名人物,地方榮譽,

歷史沿革

先秦兩漢

五年,即九年(前316年)歸秦國版圖。

西漢高祖六年(前201年),劍地分屬於梓潼縣、葭萌縣和巴郡閬中縣。

東漢建武十二年(36年),分屬於梓潼縣、葭萌縣、、閬中縣四縣管轄。

東漢二十二年(217年),劉備據蜀,分廣漢郡葭萌縣、梓潼縣、、置梓潼郡時,始在今劍閣境內新立,治地在今劍閣縣境內,故城名黃蘆城,隸屬梓潼郡。

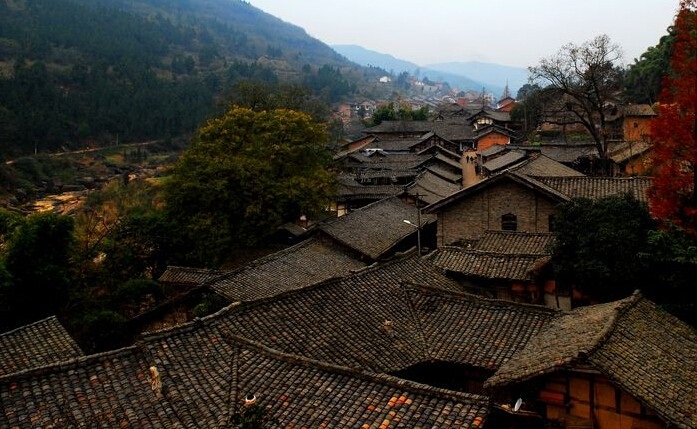

縣城與劍門關群峰遠眺

縣城與劍門關群峰遠眺魏晉南北朝

三國時,(當德縣更名)為蜀漢領地。蜀漢丞相諸葛亮以漢德縣有“大劍至小劍隘束之路三十里,連山絕險”,於此“鑿石架空為飛梁閣道,以通行旅”。又於峭壁中斷兩崖相峙處,倚崖砌石為門,置閣尉,設戍守,成為軍事要隘。

西晉三年(267年),漢德縣屬梁州梓潼郡。二年(303年)至永和三年(347年),漢德縣為“”領地。東晉永和三年(347年),於境新置劍閣縣(治地在今劍閣縣大倉壩,即小劍故城),與漢德縣同屬梓潼郡;十五年(390年)廢劍閣縣。

初年,漢德縣改屬,繼復改梁州。

南朝宋元嘉初,於漢德縣境內僑置、,領、2縣。

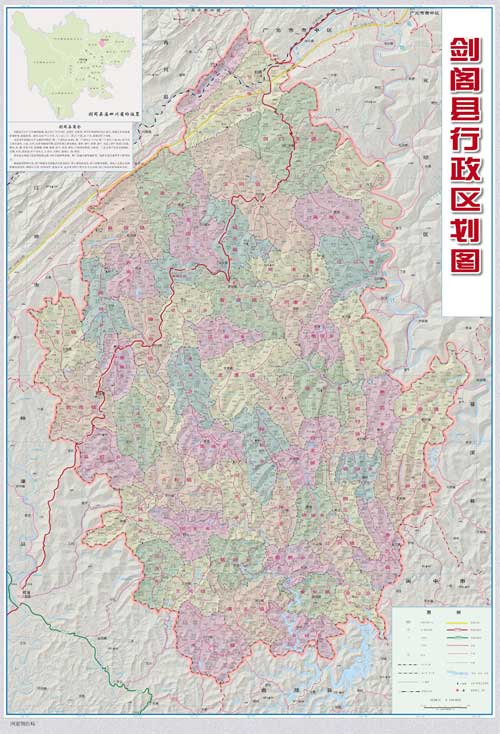

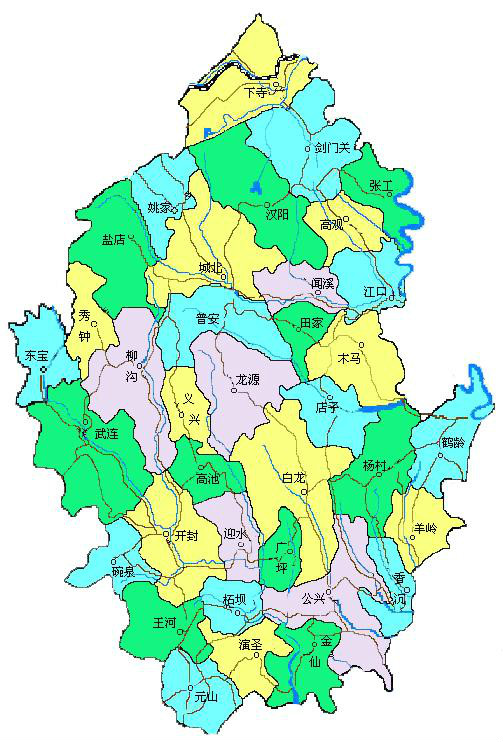

元嘉三年(435年),僑置及、(治今劍閣縣南老武功橋處)、茂陵縣(治地梓潼縣上亭鋪),屬。 劍閣縣行政區劃圖

劍閣縣行政區劃圖

劍閣縣行政區劃圖

劍閣縣行政區劃圖南朝宋大明中(457~464年),南安郡始改僑置為實郡,領南安縣(今普安鎮為郡治)、白水(今)、(今南)、梓潼(今梓潼縣)4縣及寄治南秦州桓道縣、中陶縣2縣。

初漢德縣復歸,不久即廢。時(479~502年),南安郡領南安縣、、華陽縣及、桓道縣2僑置縣,梓潼縣還隸梓潼郡;改為南新巴郡,仍領1縣;改武都郡為,領(武都縣、下辨縣更名)、茂陵縣、(今境)3縣及寄治、、3縣。

二年(503年),始在境內立(州郡縣同治今普安),轄南安郡(領縣未變)、輔劍郡(扶風郡更名)、南新巴郡。

天監四年(505年)至元年(535年)其間30年,南梁州3郡及屬縣入於北魏。

梁末,武陵王據蜀稱帝,改南梁州名,仍領原郡縣。

北朝廢帝三年(554年),因先下安州,始通巴蜀,改安州為,改南安郡、南安縣名、,領4郡6縣:普安郡轄普安縣、(白水縣更名);黃原郡轄(華陽縣改置)、茂陵縣(自輔劍郡改隸,後廢);安都郡轄武連縣(輔劍縣、武功縣更名);(今梓潼縣石牛鋪)。

北周時,始州隸於利州總管府,仍轄普安、黃原、安都、潼川4郡,除茂陵縣廢外,安都郡增領胡原縣(天監十八年分閬中地新置縣來屬,治今)。 下寺鎮中心城區全景俯瞰(2014年)

下寺鎮中心城區全景俯瞰(2014年)

下寺鎮中心城區全景俯瞰(2014年)

下寺鎮中心城區全景俯瞰(2014年)隋唐五代

三年(607年)改始州為普安郡,領縣未變,安壽縣還名為梓潼縣(治地移今梓潼縣連枝壩)。

唐元年(618年),普安郡復稱始州,屬利州總管(都督)府,六年罷,改屬及劍南東川節度。

聖歷二年(699年)新置屬始州。

唐二年(713年)改始州為,“取劍閣為名也”。至此,劍州之名始見於世。

天寶元年(742年)改劍州為普安郡。元年復名劍州,領普安縣、黃安縣(唐末更名普成縣)、武連縣、梓潼縣、陰平縣、臨津縣(遷治今)、永歸縣、劍門縣共8縣。

隋唐時,於劍門關設軍事建置,立關令並置大劍鎮(治地劍門場),小劍戍(今下寺鎮大倉壩)。

時,前蜀、、,劍州為其領地,轄縣未變,屬節度。

宋元明清

乾德三年(965年),置劍州普安軍,屬,仍領原縣。

五年(967年),廢永歸縣併入劍門縣。

六年(973年)劍州普安軍屬,六年屬,四年(1001年)後,屬。

二年(1005年),劍門縣隸屬於劍門關。景德三年,劍門關直隸京師,以東京兵出戍。劍州只領6縣。五年(1072年),關、縣析而為二,皆還隸劍州,並省臨津縣為臨津鎮併入普安縣。中,劍門關下隸於劍門縣,“敕縣令通管關事”。 劍門關關隘一角

劍門關關隘一角

劍門關關隘一角

劍門關關隘一角南宋四年(1134年)後,利州路分為東、西二路,幾經分合,劍州均屬利州東路。

二年(1164年),因宋孝宗“”升劍州為節度。元年(1190年)再升為。

三年(1255年)蒙軍攻蜀,隆慶府治所移至苦竹寨(今朱家寨)。

至元二十年(1283年)改隆慶府為劍州,普成、劍門2縣併入普安縣,陰平縣因戰亂荒廢。

中(1324年至1328年),省武連縣入梓潼縣,劍州領普安、梓潼2縣,屬廣元路。

元末,劍州為夏國轄地,領縣未變。

明六年(1373年)省普安縣入劍州。洪武九年(1376年)省州,罷置劍州。洪武十三年(1380年)復置劍州,領梓潼縣、江油縣(治今江油市)2縣,屬(治今閬中)。

洪武三十一年,廢劍門關,二十一年(1542年),重立劍門關,置百戶戍守。

嘉靖四十五年(1566年)江油縣劃屬龍州。

明末,劍州為政權領地。

清順治三年(1646年),劍州領梓潼1縣。

雍正五年(1727年),梓潼縣劃屬,劍州始無領縣,遂成“”。

中華民國

中華民國元年(1912年),劍州直隸,下轄劍門、武連2分州。

民國二年(1913年)始將劍州改為劍閣縣,下置劍門、武連2分縣;民國三年(1914年),廢劍門、武連分縣,劍閣縣劃屬四川省。

民國七年(1918年)至民國二十三年(1934年),四川“防區”時期,劍閣縣先後為靖國軍、靖川軍、川北邊防軍王鴻恩、第二十九軍川西北屯殖軍田頌堯的防區。

時期,1935年(民國二十四年)4月,劍閣境屬中國工農紅軍,建有普安縣(治今普安鎮)、赤化縣(治今)、金仙縣(治今)3個縣蘇維埃政權。

民國三十一年(1942年),增轄青川縣、旺蒼縣2縣,專區至此共轄11縣。

民國三十八年(1949年)劍閣解放前夕的12月15日,劍閣行政督察專員公署暨保全司令部遷往江油縣,不久後撤銷。

新中國時期

成立後,1949年12月18日中國人民解放軍進駐劍閣縣城,仍為劍閣縣建置,縣城駐(1981年改為)。

1950年屬人民行政公署專員公署(治廣元縣)。

1952年9月1日撤銷川北行署區併入恢復設定的四川省後,劍閣縣改屬四川省劍閣專區專員公署。

1953年3月廣元專區(劍閣專區1952年12月20日更名)撤銷併入(1968年改為)後,劍閣縣改屬綿陽專區專員公署。

1985年5月,劍閣縣由(綿陽專區更名)劃屬地級。

2000年6月21日,批准駐地由普安鎮遷至下寺鎮。

2003年9月28日,劍閣縣城正式由普安鎮遷址下寺鎮。

2009年3月,四川省人民政府下發《關於深化和擴大擴權強縣試點工作的通知》,該縣被納入四川省第二批試點縣之一開始進行改革。

2015年4月正式開展撤縣建市工作,計畫2017年完成縣級的申報工作。

行政區劃

沿革變遷

- 清代以前

劍閣境內基層政權設定,唐代中期始有記載,《》記:“開元間,劍州八縣下設二十五鄉,元和間設八十五鄉”。

宋太平興國前後,劍州7縣,下設74鄉,後合為60鄉。熙寧間,縣下設鄉鎮,劍州6縣設53鄉,17鎮。其中普安縣置9鄉,臨津、永安2鎮;梓潼縣置4鄉,亮山、稷連、龍池、上亭4鎮;陰平縣軒置7鄉,全門、百頃、長坪3鎮;武連縣置5鄉,柳池、長江(開封)2鎮;普成縣置8鄉,豐饒、馬順(馬迎)、長興、茆城、香城(香沉)5鎮;劍門縣置20鄉(《元豐九域志》校勘記48條:錢本、盧木均作一十鄉),豐盛1鎮和小劍、白綿、巴砍、糧谷、龍聚、托溪6寨。改行保甲制後,按戶編保,改鄉為都保,鎮名仍舊。

明初,劍州編設3里,110戶為一里,里以下10戶為1甲。

清雍正時,劍州下轄普成、劍門、廣義3鄉,每鄉設4甲。同治十一年(1872年)改劃為13保,為普安(治州城)、雲平(治三郎廟)、體仁(治下寺場)、劍義(治劍門關)、廣安(治張王廟)、泰和(治木馬寺)、隆禮(治火燒寺)、講信(治白龍場)、劍安(治金仙場)、廣誠(治開封場)、修睦(治元山場)、明德(治武連場)、普合(治西廟場)。宣統二年,辦理地方自治,劍州自治區劃設1城(城廂治普安)、2鎮(誠睦鎮治元山場,轄廣誠、修睦2保;講信鎮治白龍場,轄講信、劍安2保)、4鄉(禮合鄉治木馬寺,轄隆禮、泰和2保;安仁鄉治劍門關,轄廣安、劍義2保;安平鄉治下寺場,轄體仁、雲平2保;德合鄉治武連場,轄明德、普合2保)。

- 民國時期

民國二年(1913年),劍州改為劍閣縣。民國3年,廢城、鎮、鄉,縣下改原13保為13團,名稱及區域仍舊。後將劍安團分為一、二團,全縣有14個團。

民國十九年(1930年),改團為區,將普安分為一、二區,隆禮分為上、下區,共設16個區辦事處。

民國二十四年(1935年)秋,將16個區整理合併為6個區署。原普安一、二區為第一區(治普安),明德、廣誠、普合為第二區(治武連),修睦、劍安二區為第三區(治元山),講信、劍安一區、隆禮下區為第四區(治土主廟),泰和、廣安、隆禮上區為第五區(治江口),劍義、體仁、雲平為第六區(治劍門),區下劃設40個聯保,以序號定名,城廂為第1聯保,依區順列,至三郎馬鹿為第40聯保。聯保下共設364保。民國25年6月,調整區劃,縮編聯保,更用新名,全縣設4區,26聯保,255保,2638甲。

民國二十九年(1940年)8月,推行新縣制,廢除聯保,設鄉鎮,全縣劃為4區(一區裁署,改設指導區),7鎮、10鄉、141.保、1931甲。

民國三十年(1941年)2月,劍閣整編政區和保甲,裁第三區署為指導區,進行鄉鎮保甲擴編,共設377保、3809甲。民國31年,再裁第四區署為指導區,設1個區署(次年亦撤署改為指導區),3個指導區,全縣置1鎮、25鄉、339保、3232甲。民國34年全縣定鄉鎮編制,普安鎮為甲等鎮,其餘25鄉為乙等鄉,保調整為373保。

民國三十五年(1946年)10月,重新調整政區,全縣劃為3個指導區,1鎮,25鄉,369保,3613甲。第一區轄普安鎮、北廟、西廟、柳溝、武連、龍源、白龍、楊村、碑埡9鄉,132保,1303甲;第二區轄元山、仁和、寶石、柘梖、開封、馬迎、演聖、金仙、香沉9鄉,154保,1486甲;第三區轄江口、張王、漢陽、劍門、下寺、三郎、鶴齡、木馬8鄉,83保,827甲。民國36年全縣復調為4個指導區,373保。

民國三十七年(1948年),鄉鎮未變,縮編保甲為207保,2494甲。民國三十八年(1949年),鄉鎮保甲數未變。

附:蘇維埃政區

1935年(民國二十四年)4月,在劍閣設普安縣、赤化縣、金仙縣3個縣後,廢區保,縣下設定區、鄉、村蘇維埃。共設普安、西廟、北廟、抄手、武連、罐鋪、金仙、元山、店子、石城、木馬、赤化12個區蘇維埃,設西廟一鄉、二鄉、三鄉、四鄉、五鄉、柳溝、毛壩、涼山、義興、武連、北廟、龍源、田井山、田家、白圖、高觀、漢陽、天生橋、劍門、下寺、三郎、馬鹿、元山、演聖、王河、黑土、仁和、寶石、大興、文興、興隆、吼獅、圈龍、香沉、開封、馬迎、觀音寺、高池、赤化、楊村、官店、白龍、江口、張王、紅岩寺、沙壩等46鄉和普安鎮蘇維埃,235個村蘇維埃。

- 新中國時期

1950年1月,劍閣縣基層政區設城關、元山、白龍、劍閣4個區公署,下轄1鎮25鄉。

1951年3月,調整行政區劃,全縣分建8區、1鎮、63鄉、470村。5月,新建江石、劍生、柳埡、毛壩、回龍、公興、石板、文筆8鄉共為71個鄉。

1952年,政區調整較大。新建仁和、鶴齡2個區和甘水、鶴鳴、樵店、官店、石岩、姚家6個鄉。政區序列是一區(城關)、二區(武連)、三區(開封)、四區(元山)、五區(仁和)、六區(金仙)、七區(鶴齡)、八區(白龍)、九區(江口)、十區(漢陽),下分設1鎮74鄉。

1953年1月,劃西廟、甘水、柳溝、毛壩、義興等鄉成立十一區(柳溝),區署改稱區公所。6月,新建四合、觀龍、柏埡、涼山等鄉,全縣為11區,1鎮,77鄉。不久,將五區全部劃屬梓潼縣,又為10區,1鎮,71鄉。

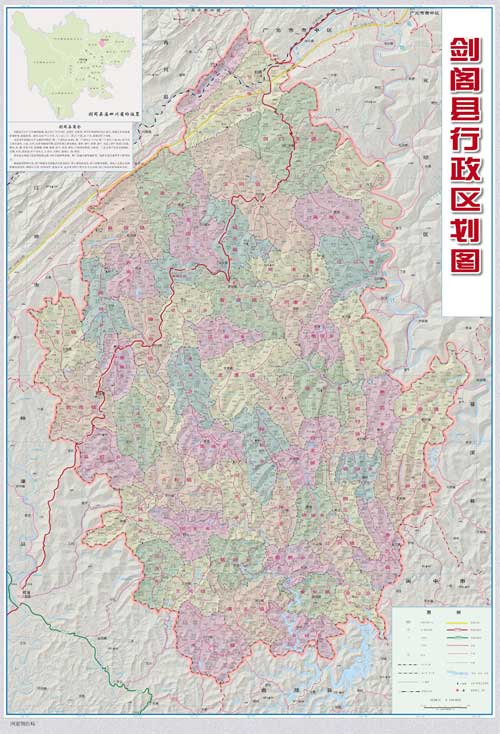

1954年7月,增加東興、五福2鄉。12月,將劃屬梓潼縣。 張王鄉老場鎮(現已淹沒)一隅

張王鄉老場鎮(現已淹沒)一隅

張王鄉老場鎮(現已淹沒)一隅

張王鄉老場鎮(現已淹沒)一隅1955年2月,將西廟、甘水、涼山調入一區,茆溝、毛壩、義興調入二區,有9區,72鄉。10月撤第十區公所,其所屬鄉由劍閣縣人民委員會直轄。12月,撤一、二、九區公所,留5個區公所,均以治地命名。鄉鎮調整合併為37鄉1鎮。

1957年7月,城關、武連、江口、漢陽四區恢復區黨委會(基層機構),為9區、1鎮、37鄉,1613個。

1958年4月,增設城郊鄉,有38鄉。9月,實現,實行政社合一體制,改鄉為。

1961年5月,調整部分公社規模,新建聞溪、姚家、江石、土門、公店、時古、垂泉、涼山、吼獅、樵店、兩河、石板、高觀、小劍等人民公社。劃西廟、涼山、義興、茆溝、垂泉復建柳溝區。12月,又分設柏埡、毛壩、圈龍、水磨、廣坪等人民公社,共57個公社。1962年3月,再分設柳埡、鶴鳴、馬燈3個人民公社。

1963年9月,恢復城關等5個區公所。至1965年,全縣為10區、1鎮、60個人民公社,531個生產大隊,3369個生產隊。

1966年11月17日,經四川省人民委員會、綿陽專區行政公署批准,以地名命名的區公所和52個公社改為具有“革命意義”的新名稱:北廟稱五星,姚家稱雙豐,鹽店稱金星,龍源稱新民,田家稱火炬,江石稱戰鬥,鶴鳴稱光榮,柳埡稱建國,柳溝稱東方紅,垂泉稱紅太陽,義興稱紅日,毛壩稱紅光,西廟稱紅星,涼山稱紅峰,武連稱五一,馬燈稱紅燈,秀鐘稱星火,開封稱工農,高池稱燈塔,迎水稱前鋒,碗泉稱新華,土門稱東升,元山稱躍進,王河稱曙光,演聖稱光明,時古稱愛國,柘壩稱黎明,公興稱前進,圈龍稱紅旗,香沉稱先鋒,塗山稱東風,吼獅稱向前,金仙稱紅衛,復興稱新建,鶴齡稱赤衛,楊村稱迎新,鴦溪稱長征,水磨稱解放,樵店稱建設,太平稱前衛,白龍稱勝利,店子稱永興,碑埡稱紅埡,石板稱高鋒,兩河稱新生,廣坪稱前途,張王稱上游,木馬稱幸福,高觀稱光輝,柏埡稱光華,漢陽稱永勝,抄手稱新勝。1967年區、公社恢復原來名稱。

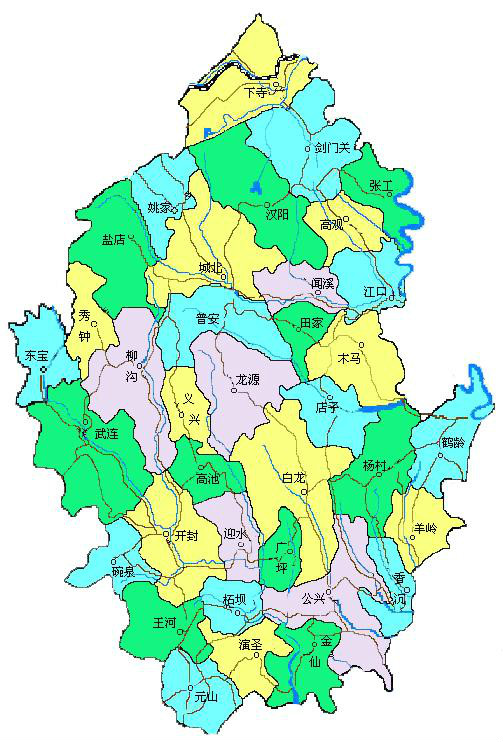

1968年5月11日,劍閣縣革命委員會成立後,區、公社、大隊均成立革命委員會,生產隊成立革命領導小組。 劍閣縣行政區劃(1995年)

劍閣縣行政區劃(1995年)

劍閣縣行政區劃(1995年)

劍閣縣行政區劃(1995年)1981年時,城關區更名為,城關鎮更名為普安鎮。人民公社更名的有:城郊改劍城,東興改東寶,土門改國光,復興改長嶺,太平改羊嶺,水磨改錦屏,石板改搖鈴,兩河改禾豐。對部分重名的生產大隊也稱新名。

1984年初,劍閣縣基層政區改制,政社分設,恢復鄉鎮建制,生產大隊、生產隊改為村、組。同年6月,撤銷劍城鄉併入普安鎮。

1985年1月,元山、開封、白龍、武連、劍門、龍源6鄉改建為鎮。10月,江口、公興、鶴齡、東寶4鄉改建為鎮。至年底,劃為10區,11鎮、49鄉,529村、3474。

1989年,柳溝、漢陽2鄉改建為鎮,全縣為10區,13鎮、47鄉,529村、3479村民小組、20、68。

1991年,廣元市的上寺、下寺、普廣3鄉鎮20村132組劃歸劍閣縣管轄,並新建。至此,全縣為11區,14鎮、49鄉,共549村、3611村民組、20居民委員會、68居民小組。

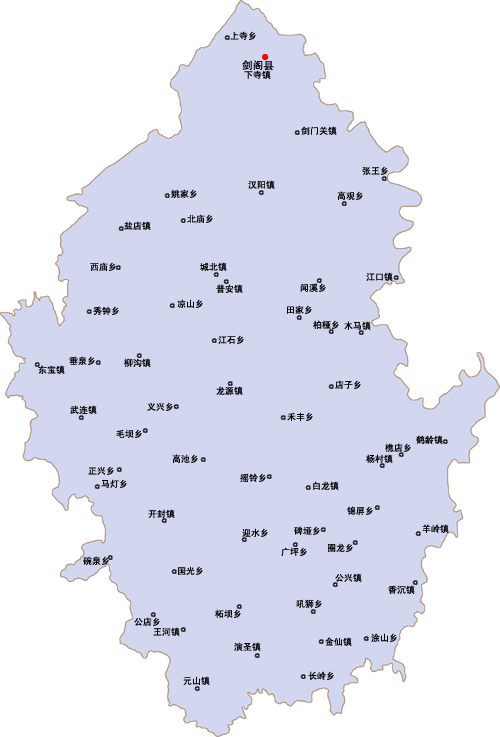

1992年,劍閣縣實行撤區並鄉建鎮,全縣原11區、14鎮、49鄉調整為22鎮、17鄉,共撤銷32鄉、新建8鎮。具體為:撤銷龍泉、柳溝、武連、開封、元山、金仙、鶴齡、白龍、江口、劍門、下寺11個區公所;柳埡、抄手、北廟3鄉和普安鎮的城北、劍北、劍公、聞溪4個村及普安鎮原三江、劍門、聞溪3個居民段合併,新建;長嶺、金仙2鄉合併為金仙鎮;錦屏、楊村、樵店3鄉合併為楊村鎮;石城、羊嶺2鄉合併為羊嶺鎮;普廣、上寺2鄉併入下寺鎮;公店、王河2鄉合併為王河鎮;時古、演聖2鄉合併為演聖鎮;小劍鄉併入漢陽鎮;鶴鳴、涼山2鄉併入普安鎮;禾豐、搖鈴、碑埡3鄉併入白龍鎮;吼獅、圈龍、塗山3鄉併入公興鎮;毛壩、垂泉2鄉併入柳溝鎮;西廟、鹽店2鄉合併為鹽店鎮;國光鄉併入開封鎮;柏埡、木馬2鄉合併為木馬鎮。 劍閣縣行政區域圖

劍閣縣行政區域圖

劍閣縣行政區域圖

劍閣縣行政區域圖1995年,復置長嶺、錦屏、涼山、北廟、公店、禾豐、搖鈴、碑埡、吼獅、圈龍、塗山、上寺、毛壩、垂泉、西廟、國光、江石、樵店、柏埡19鄉;同時,撤銷鴦溪鄉併入鶴齡鎮,演聖鎮所轄的原時古鄉行政區域劃歸元山鎮。全縣轄22鎮、35鄉,共57個鄉鎮,形成今日區劃格局。

劍閣縣(1913年後)曾經存在的 | |||||||||

普安區 | 城北區 | 劍閣區 | 漢陽區 | 江口區 | 柳溝區 | 武連區 | |||

金仙區 | 仁和區 | 城關區 | |||||||

劍閣縣(1913年後)曾經存在的 | |||||||||

官店鄉 | |||||||||

甘水鄉 | 劍生鄉 | 劍城鄉 | 石岩鄉 | 文筆鄉 | 回龍鄉 | 四合鄉 | 觀龍鄉 | ||

五福鄉 | |||||||||

1996年,設立下寺經濟開發區。同年,香沉鄉改建為。

2003年縣城遷址下寺後,設立普安商貿園區。12月8日,四川省人民政府批覆同意將城北鎮的第一、第二、第三社區劃歸普安鎮管轄。

2006年3月,撤銷下寺經濟開發區。6月,撤銷普安、城北、柳溝、武連、開封、元山、金仙、鶴齡、白龍、江口、劍門11個督導室,歷經77年的“”正式成為歷史,鄉鎮全面實現由縣直接管轄。

2013年12月,四川省人民政府批准設立(省級)。

2018年8月,四川省人民政府批覆同意撤銷、、和,分別改設、、和,行政區域和政府駐地不變。

政區劃分

截至2018年,劍閣縣轄27個、30個鄉。

鄉鎮 | 政區劃分 |

4個社區、13個村:鼓樓社區、小玲玲社區、臥龍社區、較場壩社區、雙劍村、劍西村、中坪村、江東村、劍坪村、燈光村、光榮村、城東村、白虎村、、銀山村、豐光村、同心村 | |

9個社區、7個村:修城壩社區、沙溪壩社區、雷鳴社區、渡口社區、、下寺社區、翰林社區、三江社區、窯溝社區、冠京村、風埡村、麻柳村、空木村、石瓮村、五台村、硝廠村 | |

1個社區、16個村:龍源寺社區、一心村、尖嶺村、先化村、永紅村、青桿村、寶泉村、登雲村、姜灣村、中嶺村、龍石村、紅彤村、七寶村、演正村、文筆村、青龍村、興泉村 | |

2個社區、15個村:城北社區、劍公社區、聞溪村、劍北村、碑梁村、紅雙村、柳埡村、石廟村、前鋒村、聞風村、民主村、新華村、亮埡村、水池村、鋸山村、飛鳳村、龍鳳村 | |

1個社區、9個村:紅旗社區、鹽河村、紅花村、雙馬村、青林村、五豐村、石筍村、蓮花村、五指村、拱石村 | |

1個社區、8個村:靈泉社區、新民村、三清村、石龍村、四五村、長安村、光明村、文星村、南廟村 | |

3個社區、9個村:武侯社區、覺苑社區、新橋社區、計畫村、水泉村、寨橋村、棗埡村、武五村、東埡村、廟嶺村、四合村、興隆村 | |

2個社區、12個村:寶石社區、東升社區、桐梁村、長梁村、新建村、迎春村、雙華村、西林村、雙井村、青山村、樓台村、龍泉村、涼安村、西陽村 | |

3個社區、9個村:文廟社區、光輝社區、和平社區、鞍山村、龍橋村、同壩村、永生村、中營村、東華村、友愛村、高山村、白雲村 | |

1個社區、21個村:元山社區、福泉村、寶田村、白壩村、七一村、普同村、平橋村、盤石村、糧豐村、松嶺村、二教村、金竹村、石樓村、鐵爐村、石板村、廣化村、愛國村、魚嶺村、幸福村、紅旗村、柳河村、雙獅村 | |

1個社區、10個村:平壩社區、寅聖村、亭壩村、金剛村、天馬村、大坪村、中子村、梁埡村、切山村、龍灘村、天井村 | |

1個社區、8個村:王石社區、南華村、新電村、板橋村、皇觀村、深埡村、鳴鳳村、吳家村、魯埡村 | |

1個社區、6個村:大橋社區、新生村、九龍村、大梁村、茶埡村、文林村、鳳凰村 | |

1個社區、9個村:金仙社區、金仙村、井峰村、西河村、賽金村、柏埡村、雙河村、大順村、小橋村、雙柏村 | |

3個社區、7個村:、衛星社區、元柏社區、東溝村、乘風村、、陽明村、劍南村、、三堆村 | |

4個社區、7個村:龍洞社區、魯班社區、三灣社區、青豐社區、石灘村、春風村、寨門村、槐樹村、小埡村、廟埡村、古樓村 | |

2個社區、15個村:鳳凰社區、赤化社區、金珠村、柏林村、長壽村、永興村、石埡村、龍潭村、青木村、會龍村、翠柏村、化林村、岳坪村、白鶴村、金銀村、綠水村、印盒村 | |

1個社區、7個村:龍鞍社區、楊埡村、石門村、長湖村、官店村、建設村、柏梓村、三合村 | |

2個社區、10個村:太平社區、廟壩社區、太平村、茶角村、蒲花村、橋河村、靈泉村、馬鞍村、大堰村、劍寺村、鐘鼓村、青柏村 | |

3個社區、10個村:聞江社區、木林壩社區、罐林社區、新禾村、清明村、長江村、新莊村、七林村、高堂村、春雷村、百包村、陵峰村、金鐘村 | |

1個社區、10個村:木馬寺社區、魁陵村、松木村、威靈村、庵子村、七柏村、停船村、華峰村、金魁村、後坪村、前坪村 | |

2個社區、14個村:雄關社區、志公社區、劍雄村、、大房村、青樹村、雙魚村、劍華村、劍山村、元安村、梁山村、風埡村、高峰村、桂花村、劍城村、雙旗村 | |

1個社區、18個村:翠雲社區、新場村、雲豐村、天橋村、東風村、青春村、永泉村、陡嘴村、壯山村、壯嶺村、燈煌村、登山村、七里村、中心村、二龍村、金星村、順風村、鎖溪村、青松村 | |

7個村:江石村、明鏡村、西山村、五台村、雙塔村、天堂村、梨埡村 | |

8個村:田廟村、龍池村、石泉村、響水村、中鳳村、雙豐村、共和村、石磐村 | |

10個村:檬樹村、魯公村、新關村、新中村、永豐村、長春村、中山村、建興村、大灣村、二郎村 | |

1個社區、9個村:向陽社區、團結村、柳場村、銀溪村、、元寶村、繁榮村、高台村、關刀村、立前村 | |

8個村:五星村、星光村、孤玉村、石橋村、鐘嶺山村、水井岩村、明興村、青碑村 | |

7個村:上游村、清潭村、八一村、南山村、鮮花村、石花村、石柱村 | |

1個社區、7個村:新星社區、工農村、勞動村、沙河村、土埡村、雙流村、紅星村、宮堂村 | |

7個村:百花村、元山村、光華村、茶園村、斑竹村、團山村、寶橋村 | |

9個村:皇柏村、雲鳳村、五羊村、珠珍村、甘水村、聯合村、鹽井村、清涼村、松林村 | |

7個村:清泉村、白楊村、春光村、清水村、壽山村、回龍村、寶珠村 | |

9個村:秀山村、東山村、柏堰村、興盛村、太清村、王河村、雙星村、青嶺村、荷花村 | |

9個村:星火村、河西村、三元村、孔龍村、崇嶺村、郭溝村、龍虎村、金頂村、華山村 | |

7個村:馬燈村、三江村、瓦子村、雙坪村、武庵村、陳灣村、純陽村 | |

10個村:高池村、勝利村、作坊村、大營村、莊子村、高塔村、牌坊村、青榮村、燈塔村、楊嶺村 | |

9個村:碗泉村、石靴村、杏埡村、廟灣村、高埡村、大林村、白兔村、大山村、泉水村 | |

9個村:迎水村、燕子村、玉清村、馬林村、慈恩村、天珠村、雙龍村、寺壩村、白頂村 | |

10個村:五愛村、土門村、走馬村、東王村、寨山村、石印村、朝陽村、石堰村、青溪村、慶豐村 | |

11個村:銀河村、龍柏村、群力村、彈埡村、南橋村、林茂村、迎豐村、林山村、小倉村、玉龍村、大華村 | |

8個村:智積村、紅碑村、平樂村、六一村、新家村、華光村、五一村、榮光村 | |

8個村:龍座村、人馬埡村、龍角村、天星村、來龍村、向前村、興峰村、石馬村 | |

9個村:井壩村、橋樓村、紅岩村、曙光村、玉溪村、玉台村、金城村、雙橋村、金像村 | |

塗山鎮 | 9個村:塗山村、太和村、蘇維村、石劍村、罐鋪村、東河村、大橋村、皇山村、迎新村 |

6個村:新風村、金鈴村、三泉村、太吉村、新橋村、登桿村 | |

6個村:小碑村、松柏村、大埡村、山峰村、劉家村、先鋒村 | |

6個村:快樂村、健康村、前途村、小河村、柿埡村、拱橋村 | |

6個村:劍峰村、雲起村、油坊村、兩河村、三尖村、健全村 | |

店子鎮 | 1個社區、10個村:永興社區、大河村、天台村、盤龍村、聯盟村、元豐村、西至村、龍水村、尖山村、登高村、石岩村 |

7個村:黃林村、雙碑村、山嶺村、永安村、獅子村、樓房村、唐家村 | |

7個村:木林村、井田村、蒲李村、新房村、元包村、岱嶺村、中岩村 | |

6個村:水磨村、錦屏村、佛山村、燈河村、青墟村、白水村 | |

8個村:雲頂村、柳青村、新廟村、井泉村、紅梁村、共同村、青坪村、程山村 | |

高觀鎮 | 11個村:黃坪村、元嶺村、向陽村、健民村、龍山村、新田村、張帽村、茶坪村、禾豐村、田壩村、雞鳴村 |

張王鎮 | 1個社區、10個村:青龍社區、嘉陵村、蒼山村、大柏村、紫荊村、長石村、金光村、金黃村、穿井村、號角村、陵江村 |

4個村:上寺村、貓兒村、桅桿村、三房村 | |

註:1、村、社區按行政區劃代碼序號排序;2、xx社區 指縣政府駐地,xx社區指鄉鎮政府駐地。 | |

地理環境

位置境域

劍閣縣位於四川省北部,西南部,介於31゜31′至32゜21′,105゜10′至105゜49′之間,東與廣元市昭化區、蒼溪縣毗連,南與南部縣、閬中市接壤,西與梓潼縣、江油市交界,北與青川縣、廣元市利州區為鄰,幅員面積3204平方公里。

劍閣縣地圖

地形地貌

劍閣縣地勢西北高、東南低,低山地貌特點顯著。地貌形態差異懸殊,海拔500米至700米的寬谷低山區占總面積的50.34%;海拔700米至1000米的窄谷低山區占 40.23%。地貌類型以低山區為主。平均海拔540米。

氣候

劍閣縣屬。氣候溫和,光照比較適宜,四季分明,大陸性季風明顯。由於地理位置和多變地貌影響,垂直氣候明顯,小區域氣候差異大,出現海拔高程不同,氣候各異,高山頂和漕谷地氣溫相差大。氣候隨海拔升高而降低。降水充分,但呈陡峭單峰型分布,時空分布不均,常有“東邊日出西邊雨”情形。劍閣縣一般年平均氣溫約15.4℃,年均降水量1039.4毫米,境內風向隨季節變化明顯,夏半年盛行偏南風,冬半年盛行偏北風。全年無霜期約270天。秋冬兩季多霧,多年平均日照時數為1328.3小時。

水文

劍閣縣境內脈積石阻雲,溝壑縱橫,下自成溪,劍門山匯集的雨水,都是順著西北高、東南低的地勢,由涓涓細流聚成條條河流,流經溪澗溝壑,注入清水江水系,匯入江陵江。發源於劍門山的水有西河、聞溪河、大小劍溪。西河源於五子山分水嶺西南,其流經劍閣縣境內東寶、武連、正興、開封、迎水、柘壩、長嶺等地,流經南部縣、閬中市匯入嘉陵江。聞溪河源於五子山分水嶺東南,流經鹽店、北廟、普安、聞溪至江口注入嘉陵江。大、小劍溪分別出源於劍門關鎮黑山觀、漢陽鎮北蒲家溝,兩溪在劍門隘口至大石溝匯合流入清江河,清江河在利州區注入後於昭化區匯入嘉陵江。

人口民族

人口

2016年末全縣戶籍總人口66.38萬人,同比下降0.04%。其中:鄉村人口57.49萬人,城鎮人口8.89萬人;男性人口34.68萬人,女性人口31.7萬人,男女性別比為109.4(以女性人口為100)。全縣符合政策生育率95.44%,人口出生率10.69‰,人口死亡率6.87‰,人口自然增長率3.82‰。

2017年末全縣戶籍總人口65.77萬人,同比下降0.9%。其中:鄉村人口56.84萬人,城鎮人口8.92萬人;男性人口34.36萬人,女性人口31.4萬人,男女性別比為109.43(以女性人口為100)。全縣符合政策生育率為99.72%,人口出生率 10.88‰,人口死亡率 6.62‰,人口自然增長率 4.27‰。

民族

劍閣縣屬聚居區,以漢族為主體民族,漢族人口占總人口的絕大多數。

經濟

綜述

2016年,全年實現地區生產總值(gdp)98.3億元,同比增長8.1%。其中,第一產業增加值25.33億元,增長3.9%;第二產業增加值36.88億元,增長9.4%;第三產業增加值36.09億元,增長9.7%。一、二、三產業對經濟成長的貢獻率分別為12.8%、44.5%和42.7%,分別拉動經濟成長1.0、3.6、3.5個百分點。人均地區生產總值20385元,增長7.7%。年末城鎮常住人口16.42萬人,城市化率34.02%,比上年提高1.52個百分點。 劍閣新縣城世紀廣場

劍閣新縣城世紀廣場

劍閣新縣城世紀廣場

劍閣新縣城世紀廣場2017年全年實現地區生產總值(gdp)110.15億元,比上年增長8.5%,增速同比加快0.4個百分點,超全省、全市0.4個百分點。其中,第一產業增加值26.98億元,增長4.0%;第二產業增加值41.93億元,增長9.9%;第三產業增加值41.24億元,增長10.0%。一、二、三產業對經濟成長的貢獻率分別為12.0%、45.3%和42.7%,分別拉動經濟成長1.0、3.9、3.6個百分點。人均地區生產總值22534元,增長7.0%。三次產業結構由上年25.8:37.5:36.7調整為24.5:38.1:37.4。

第一產業

2016年,全年農林牧漁業總產值49.25億元,同比增長4.3%。糧食播種面積110.78萬畝,增長0.5%。糧食總產量 42.09萬噸,增長1.7%,實現“十連增”。其中,小春糧食產量9.65萬噸,增長0.5%;大春糧食產量32.43萬噸,增長2.1%。經濟作物中,油料產量10.75萬噸,增長1.1%,其中,油菜產量5.89萬噸,增長1.6%;蔬菜產量33.08萬噸,增長2.0%;菸葉產量0.58萬噸,增長0.7%。

全年肉類總產量7.45萬噸,同比下降3.0%,其中豬肉產量6.27萬噸,下降4.6%。出欄生豬89.86萬頭,下降5.0%;出欄牛1.56萬頭,增長3.3%;出欄羊11.77萬隻,增長3.5%;出欄小家禽563.67萬隻,增長8.5%。

全年完成營造林面積6924公頃,其中造林面積5391公頃。新增森林面積1.34萬畝,新增森林蓄積7.89萬立方米,森林覆蓋率51.45%。自然保護區2個,保護面積5.06萬公頃(翠雲廊1.58萬公頃, 西河濕地3.48萬公頃)。林果產業鞏固提升,新栽核桃7.38萬畝,新建林下種植(養殖)基地2.49萬畝。建成區綠地率達到35.6%,綠化覆蓋率38.1%。

全縣水產品產量7000噸,同比增長6.0%,其中,淡水養殖面積2370公頃,魚苗9044萬尾,產量5924噸。

當年新增農田有效灌溉面積0.36千公頃,改善灌溉面積0.53千公頃,發展節水灌溉面積0.11千公頃,綜合治理水土流失面積2千公頃。年末農機總動力85.33萬千瓦,增長3.2%。化肥施用量(折純)3.2萬噸,下降26.8%。

第二產業

2016年,全部工業實現總產值132.45億元,同比增長14.5%,實現增加值28.13億元,增長9.6%,占gdp比重達28.6%,對經濟成長的貢獻率為34.7%,拉動經濟成長2.8個百分點。

年末規模以上工業企業57戶,完成總產值96.49億元,增長14.7%。億元產值企業增加1戶,達到29戶。分行業產值看,重工業增長13.5%;輕工業增長15.1%。分三大門類看,採礦業增長15.8%,製造業增長14.7%,電力、燃氣及水的生產和供應業增長13.3%。分行業看,18個行業大類全部實現增長,建材、電子機械、食品飲料、金屬和能源化工五大特色支柱產業實現產值81.01億元,增長6.6%;醫藥、紡織服裝兩大特色培育產業完成產值6.14億元,增長19.9%。

規模以上工業增加值增長10.7%。規模以上工業企業主營業務收入89.68億元,增長17.1%;產品銷售率94.3%;利稅總額3.99億元,增長2.5%;利潤總額2.57億元,增長8.5%;總資產貢獻率12.2%,下降1.5個百分點;資產負債率55.4%,下降0.2個百分點;流動資產周轉率6.4次,增長0.3%。

統計監測的37種工業產品中有21個產品產量增長,增長面為56.8%。鋰離子電池12.5萬隻,同比增長50.6%;實木地板177.9萬立方米,增長15.3%;人造板48.2萬立方米,增長14.8%;電光源2494.4萬隻,增長14.4%;鮮、冷藏肉5.6萬噸,增長3.7%;家具24.6萬件,增長2.1%;服裝176.0萬件,下降13.7%;水泥73.6萬噸,下降2.1%。

全年全社會建築業完成增加值8.75億元,同比增長8.9%。資質以上建築企業(不含勞務分包企業)10戶,實現建築業總產值8.5億元,增長30.7%。建築施工企業房屋施工面積37.48萬平方米,增長73.5%;房屋竣工面積18.35萬平方米,下降5.4%,其中住宅10.76萬平方米,下降13.2%。

第三產業

2016年,全年社會消費品零售總額45.02億元,同比增長11.5%。其中,限額以上單位零售額7.40億元,增長12.9%,占社會消費品零售總額的16.4%。分經營地看,城鎮市場消費品零售額33.33億元,增長11.2%;鄉村市場消費品零售額11.69億元,增長12.2%。分行業看,批發業4.39億元,增長10.6%;零售業30.09億元,增長11.4%;住宿業0.99億元,增長18.6%;餐飲業9.55億元,增長11.5%。

全年進出口總額120萬美元,下降11.5%。其中,出口總額120萬美元,下降11.5%。

劍門關旅遊區被評為“十一”旅遊秩序最佳景區;劍門蜀道翠雲廊國際自駕游營地對外開放;劍門關低空旅遊項目完成一期建設;劍門關山水實景演藝項目穩步推進。2016年全縣接待遊客662.2萬人次,同比增長19.8%,其中,景區接待遊客385.5萬人次,增長15.1%,旅遊票務收入2.07億元,增長28.2%。旅遊產業總收入72.02億元,增長42.0%。

全年郵電主營業務收入3.1億元,同比增長24.0%,其中電信主營業務收入2.75億元,增長27.3%。年末固定電話用戶4.67萬戶,增長24.5%;行動電話33.74萬部,增長2.8%。新增國際網際網路用戶0.72萬戶,累計達5.58萬戶,增長14.6%。

社會事業

教育

2017年,全縣共有各級各類學校123所(不含國小教學點),在校生68198人,專任教師4452人。其中,普通高中5所,在校生8432人,專任教師856人;普通國中17所,在校生10750人,專任教師949人;中等職業教育學校3所,在校生4161人,專任教師279人;國小63所,在校學生29529人,專任教師2080人;幼稚園33所,在園幼兒14180人,幼兒教師220人;特殊教育學校1所,在校生94人,專任教師24人;職業培訓機構1所,在校生1052人,專任教師44人。普通高考本科上線1285人,其中:重本上線380人,增加61人,增長19.1%,被北大錄取1人。義務教育發展基本均衡縣創建工作通過省級督導評估。國小學齡兒童淨入學率達100%、國小畢業生升學率達101.4%、國中畢業生升學率達117.9%。

科學技術

2016年,全年專利申請量達241件,同比增長14.2%,其中:發明專利申請量72件、專利授權74 件。培育省創新型企業1家、市級高新技術企業2家、民營科技型企業8家。促成企業與高校簽訂產學研合作協定5項。科技進步對全縣經濟成長貢獻率44.0%,比去年提高1.3個百分點。

衛生事業

2016年,新型農村合作醫療覆蓋面達100%,參合農民57.76萬人,參合率99.6%。新農合門診費用報銷比達72%,政策範圍內住院費用實際報銷比65 %,城鄉居民醫療報銷比例進一步提高。深化醫療衛生體制改革,分級診療制度穩步推行,縣域內就診率達到90.8%。全縣共有醫療衛生機構(含村衛生室、民營醫療機構)667個,實有病床 2837張,每千人擁有病床5.89張。衛生技術人員2102人,每千人擁有衛生技術人員4.36個。全縣醫院、衛生院62個,實有病床2704張,衛生技術人員1943人,其中執業(助理)醫師640人;村衛生室550個,鄉村醫生829個。

文化事業

2016年,創作編排扶貧攻堅題材快板劇《扶貧春風綠劍門》、小品《接地氣》等節目,排演四川盤子《劍門豆腐》入圍 “大年小戲”視頻節目“觀眾最喜愛的十部曲藝”作品,《閣之韻》藝術團獲得全市廣場舞比賽一等獎;攝影作品《劍山流雲》獲全省十七屆攝影大會銀獎,編輯出版劍閣“十二五”成就大型畫冊《跨越》。3件廣電作品分獲全省公益廣告創作大賽特別獎和二等獎。開展“歡樂鄉村行”、“《直通鄉鎮》“長征勝利八十周年書畫攝影展”等民眾性文化活動。送文化下鄉101場次,開展大型廣場文藝演出4場次,開展各類藝術展覽6場次。

2016年全縣現有藝術表演團218個,文化館1個,公共圖書館1個,美術館1個,博物館(紀念館)1個,鄉鎮綜合文化站57個,公共圖書館總藏書110千冊。全縣有廣播站57個,廣播綜合覆蓋率97.8%。

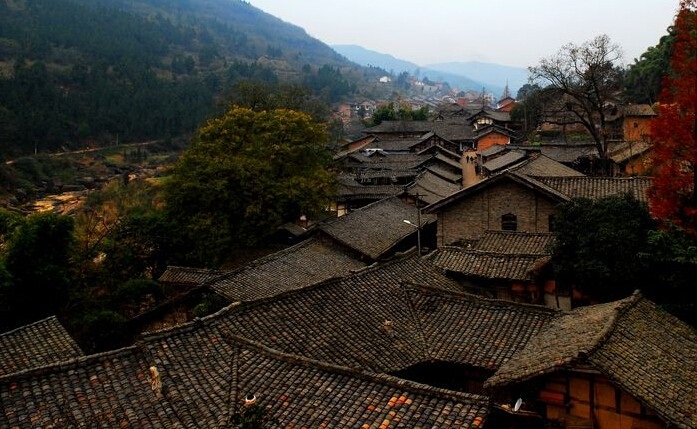

劍門關景區內的梁山寺一角

劍門關景區內的梁山寺一角廣播電視

2016年,有線廣播電視傳輸幹線長度1328公里,有線電視用戶7.89萬戶,直播衛星用戶3.1萬戶。年內開辦欄目55期、廣播節目82期,完成電視內宣稿件2360條、專題片20餘部。在中央、省、市電台電視台播出稿件833條。鄉鎮農村公益固定放映點57個,放映公益性電影6516場。

體育事業

2016年,體育場館免費開放15萬人次。全年舉辦“金穗杯”桌球團體邀請賽、中國亭子湖第一屆釣魚比賽、全市第二屆老運會健身秧歌等民眾性體育賽事活動。積極開展藍球、桌球、羽毛球等業餘聯賽。高水平承辦四川省青少年散打錦標賽、健身秧歌比賽。參加全省中老年人健身球操大賽和全市女兒節鳳舟賽分獲一等獎。全縣235名註冊運動員訓賽結合,積極備戰十三屆省運會。全縣體彩銷售額達760萬元,同比增長1.6%。

城市

2014年末,全縣城鎮人口約14.94萬人,城鎮化率達31.2%,較2013年提高1.0個百分點左右。縣城總面積約7.51平方公里,建成區綠化覆蓋面積2.79平方公里,城市道路長度22.5公里,公車48輛,計程車100輛,城市自來水普及率100%。 劍閣縣城主城區鳥瞰

劍閣縣城主城區鳥瞰

劍閣縣城主城區鳥瞰

劍閣縣城主城區鳥瞰2014年,城市地標性建築、劍門關景區“新名片”——清江河景觀廊橋投入使用,東濱大道建設加快推進,大型山水實景演藝項目進入實質推進階段。城市功能配套項目進一步完善,劍門關國際溫泉大酒店投入運營,蜀漢王朝、龍江漢城、佳源紫金城、天賜溫泉二期等高端星級酒店即將竣工。房地產開發投資領先全市,全年實施推進房地產開發項目51個,新開發面積86萬平方米。2014年7月,下寺鎮、普安鎮、白龍鎮獲批國家級重點鎮,截至2014年,白龍鎮、普安鎮為省級新型城鎮化試點小城鎮。

文化

地名來源

“劍閣縣”之名,始見於《》。何時置劍閣縣,歷來有三種說法:

- 一說“入蜀置”。《晉書·地理志》載:“桓溫入蜀後,┅┅又於晉壽置劍閣縣,屬,後孝武帝分梓潼北界立,┅┅罷劍閣縣”。《》、《》、《劍閣縣續志》等書引用此說。

- 二說“三國蜀漢置”。其說最早見於末所撰的《》引《輿地誌》(已失傳),明代注《》沿引,清《》沿用此說。

據查史籍考證,第一種說法較為正確,第二、三種說法依據不足。因此,自唐至清的許多史籍中使用的“劍閣”、“劍門”之名均指劍門關一地。民國二年(1913年)改劍州為劍閣縣後,“劍閣”才專指縣名,沿用至今。

民風民俗

飲食

民國時期,劍門山區民間飲食習俗,多數地方以大米為主食,輔之以小麥、玉米、豆類和紅苕等雜糧。少數地方以玉米、小麥面為主食。普遍吃酸菜,一般人家,除逢年過節,或家中來客,央(雇)人請工吃乾飯外,習慣一天三頓酸菜稀飯,有“糠菜半年糧”之說。

建國後,特別是1979年以來,生產發展,人民生活改善,飲食習俗變為以大米、小麥為主,雜糧減少,一般人家都是早上稀飯,中午乾飯,晚上稀飯或麵食,但仍普遍以酸菜佐餐,口味習慣偏酸辣。開放後,擴大了城鄉交流,蔬菜品種多樣,供應充足,城鄉人民食品結構逐漸發生了變化,食品中奶、蛋、雞、魚增多,喜吃瘦肉。飲酒從單一的白酒,變為啤酒、紅酒和各類飲料。劍門關白酒、劍門醋、劍門豆油除了自給外,暢銷各地。

祭祀

民國年間的祭祀活動主要有祭孔子、祭關羽、祭文昌、祭名宦鄉賢。以社稷壇、先農壇、先蠶祠等廟祠為祭祀場所。以文廟祭孔,武廟祭關羽較為隆重。宗祠祭祀,每年三次,春祭在清明前後,秋祭為中元節,年祭除夕舉行。由族長主祭,戶主陪祭。祭祀過程有:“啟戶”、“迎神”、“參神”、“獻饌”、讀祭文等。祀畢,族眾聚會飲宴。一般人家堂屋內均設有祭祀用的神龕。神龕中書貼“天地君親師位”,兩邊豎祖先牌位。富家的神龕十分講究,以木雕飾圖案,有匾額楹聯等。祭祀活動一年主要有三次:一是清明節,到祖先墳頭植樹、掛紙錢。二是中元節,在門前或野外燒紙錢,祭祀祖先。三是“除夕”,全家人懷念祖先,在神龕前焚香、化紙錢跪拜行禮。

臘八

臘八節為農曆臘月初八,源於遠古的“臘祭”,流傳為“臘八節”。是日,要做“臘八粥”。以大米、黃豆、豌豆、小豆、綠豆、蔬菜、豆腐等糧菜混煮而成,有肉為“葷臘八”,無肉為“素臘八”。吃“臘八粥”,意在慶祝和祈求豐收。此俗至今仍在民間流傳。

中秋

中秋節為農曆八月十五。這天,要吃圓形糖餅,名“月餅”。民間傳說,八月十五是“月亮婆婆”生日,一般人家都要在院內陳列瓜果,燒香拜月,全家人圍坐吃月餅、瓜果共賞“月花”。中秋節也是劍門山民間入秋後的嘗新節,紅薯、芋子初熟上市,民諺“蒼不蒼(老不老),嫩不嫩,八月十五嘗一頓”。建國後,特別是1979年以來,每逢中秋節,家人都要團聚,加餐過節。親友互送月餅,表示賀節。縣城有關部門都要舉行中秋茶話會,邀請台屬、僑屬參加,暢談形勢,思親、思友,表述祖國統一之情。

中元

中元節為農曆七月十五日,俗稱“亡人節”或“鬼節”。城鄉人家要備置香蠟、紙錢、水飯等供於墳前,或在野外燒化紙錢,祭祀祖先。這種習俗在民間普遍流傳。

端陽

端陽節為農曆五月五日。又名“端五”、“端午”。城鄉居民視作重要節日。家家門口掛菖蒲、白艾,因之又稱為“蒲陽節”。劍門人習慣蒸饃,新婚歸,逢端五,要送饃回娘家,叫“送節”。大人小孩喝雄磺酒,用雄磺粉調酒塗在小兒臉、手足心和耳朵,給小孩掛香包,以避病祛邪。沿嘉陵江岸居民常有劃龍船競賽活動。建國後,境內民間仍過此節,並以五月五日為“頭端陽”,十五日為“二端陽”,二十五日為“三端陽”。節日期中,親友互相饋送新麥面饃、雞蛋等,表示祝節。

過年

劍門山區民間過年與外地不同,從農曆臘月二十三祭奠灶王菩薩升天起,到除夕之夜算是年關的準備階段,殺年豬,打掃清潔衛生等。臘月二十三晚要“祭灶”。傳說灶神是“人間司命主,天上耳目神”。人家要燃點香蠟,供獻米糖,送“灶神”升天,祈灶神“上天奏善事,下地降吉祥”。二十四日起,打掃揚塵,掏陰陽溝,洗衣服,洗廚具,備辦節日食品。三十日要吃“團圓飯”。“團圓飯”,做足三天的乾飯,即初一到初三,不能生米下鍋。還要貼春聯、鬥神、年畫、掛燈籠,晚上為除夕夜,意味舊年至夕而除,明日另換新年。大人小孩都要洗腳,稱“脫窮皮”。合家人圍火爐暢敘。長輩要給晚輩發“壓歲錢”。成年男子打鑼鼓響器,放鞭炮,小孩子做遊戲。通宵不眠,謂之“守歲”,至凌晨,要搶“金銀水”,聽開山鳥叫,預測來年的豐收。富人家逢年關狂歡陣陣,窮苦人家愁債累累,唯小孩,有幾天的放肆日子,不犯大的規矩,家長是不會出手打罵孩子。正月初二至初五日,為拜新年的時期。新婚的小夫妻,必回娘家賀拜,家族親友彼此宴請,稱“吃年酒”。城市和集鎮上,初二日晚上互送拜年片,用紅紙寫上“恭賀新年”等字樣貼在親友大門上,表示祝賀。民間組織龍燈、花燈到大院落賀年。初五日,稱“破五”。這天過後,城鎮行業開始營業,農村開始農事活動。初七為人過年,只在飯菜上升級。建國後,“過年”改稱“春節”,仍是重要節日。

慶祝

祝壽,劍門民間也稱“做生”,就是過生日。多數是滿60歲才祝壽。民間也有滿36歲時請客“做生”,但不能稱祝壽,多為晚輩為長輩過生日,送“壽禮”。一般人家只有親友送點禮品,客主歡聚。有錢人家過生日,講排場,設壽宴,掛壽匾、壽帳,貼壽聯,請樂班吹打,舉行祝壽儀式,大宴賓客收錢收物。建國後,中共中央明令“禁止給領導祝壽。”影響所及,城鄉一般人對祝壽逐漸淡化。每逢長輩生日,親朋與家人相聚,向長輩祝福,表示敬意。

慶坐月,婦女生小孩叫“座月”。鄰居及其親友興送雞、雞蛋、肉、掛麵、白糖等禮物,也有直接送錢的,產婦娘家要送油、大米等,少數人在嬰兒滿月時宴請送禮的親朋吃“滿月酒”。

慶修新房,民間以新修房為喜事,親友要幫工並送糧、錢。稱為“待匠”。竣工時,建房家備辦筵席酬謝送禮者。城鎮居民遷新房時,稱“喬遷之喜”,亦有慶賀。

慶開業,民國年間,城鎮從事商業經營者,新辦店鋪,首次營業時親友要掛彩紅、放炮、送禮,賀“開張之喜”。店主設宴招待。

交通

公路

高速公路

編號 | 公路名稱 | 起止點 | 級別與技術等級 | 本縣途徑地 | 出入口 | 通行情況 |

g5 國道主幹線 | 北京-西安-成都-昆明 | 國家級高速公路 | 下寺鎮 | 劍閣/劍門關 | 已通車;將複線擴容 | |

暫無 | 綿陽-蒼溪-巴中-萬源 | 省級高速公路 | 國光鄉、迎水鄉、碑埡鄉、圈龍鄉、錦屏鄉、羊嶺鎮 | 國光、白龍 | 規劃中 | |

暫無 | 金子山-普安-蒼溪-旺蒼 | 市級高速公路 | 姚家鄉、北廟鄉、普安鎮、柏埡鄉、鶴齡鎮 | 普安、柏埡、鶴齡 | 規劃中 |

國道

編號 | 公路名稱 | 起止點 | 本縣途徑地 | 通行情況 | 技術等級 | 備註 |

g108 | //川陝公路 | 北京-西安-成都- | 下寺鎮、劍門關鎮、漢陽鎮、城北鎮、普安鎮、涼山鄉、柳溝鎮、垂泉鄉、武連鎮 | 已通車 | 下寺至普安段為二級、三級、四級公路,其中普安至漢陽鎮中心村段改線二級公路已通車。中心村至下寺段改線二級公路在建;普安至梓潼界段為三級公路,已納入該縣“十三五”計畫改建為二級公路 | 下寺至普安段(下普快速通道)二級公路改造在建 |

g347 | 國道347線/ | 南京-閬中- | 塗山鄉、金仙鎮、長嶺鄉、演聖鎮、元山鎮 | 已通車 | 馬家侖至閬中界段為二級公路;馬家侖至梓潼界段為三級至四級公路,已納入該縣“十三五”計畫改建為二級公路 | 馬家侖至閬中界段與該縣縣道劍南路共線 |

省道

編號 | 公路名稱 | 起止點 | 本縣途徑地 | 通行情況 | 技術等級 | 備註 |

s205 | 省道205線/205省道 | 廣元-廣安 | 江口鎮、柏埡鄉、木馬鎮、樵店鄉、鶴齡鎮 | 已通車 | 柏埡至江口至昭化區界段為三級公路;柏埡至蒼溪界段為二級公路 | 柏埡經鶴齡至蒼溪界段與該縣原縣道劍蒼路共線 |

s208 | 省道208線/208省道 | 青川-鄰水 | 姚家鄉、北廟鄉、城北鎮、普安鎮、田家鄉、柏埡鄉、店子鄉、白龍鎮、碑埡鄉、公興鎮、金仙鎮、長嶺鄉 | 已通車 | 柏埡經普安、姚家至青川界段為二級公路,柏埡至白龍段為三級公路;白龍至馬家侖段為二級公路;馬家侖經長嶺鄉至南部縣界為三級公路 | 青川界經普安至柏埡段與該縣原縣道劍青路、劍蒼路共線;白龍至公興段與該縣原縣道劍南路共線 |

s302 | 省道302線/302省道/喻馬公路 | 宣漢-梓潼 | 鶴齡鎮、樵店鄉、楊村鎮、白龍鎮、迎水鄉、開封鎮、碗泉鄉 | 已通車 | 鶴齡至蒼溪縣界段為四級公路;鶴齡至碗泉段為三級公路;碗泉至梓潼界為四級公路。 | 該省道該縣境內段與該縣原縣道喻馬路共線 |

以上3條根據四川省人民政府批覆的《四川省普通省道網布局規劃(2014—2030年)》於2014年新增,線路由包括原劍青公路、劍蒼公路、喻馬公路全線和劍南公路白龍至馬家倫段、開紅公路柏埡鄉至紅岩鎮段、柏河公路柏埡鄉至白龍鎮段以及碾西公路等升級而來,馬家倫至長嶺鄉碾盤埡段與347國道共線。

原省道s302線已於2013年升級為國道347線。

縣道

- 竹下公路(下寺鎮至青川縣);

- 劍江公路(普安鎮至江口鎮);

- 小開公路(江油市至);

- 劍南公路(普安鎮至馬家倫路口)普安鎮至白龍鎮段;

- 劍鹽公路(開封鎮至鹽亭縣);

- 開紅公路(開封鎮至昭化區)開封鎮至柏埡鄉段;

- 柏河公路(柏埡鄉至閬中市)紅廟至河樓鄉段;

- 鶴八公路(鶴齡鎮至梓潼縣八廟埡)

根據《四川省普通省道網布局規劃(2014-2030年)》,原縣道劍青公路(普安鎮至青川縣)、劍蒼公路(普安鎮至蒼溪縣)、(蒼溪縣喻家嘴至梓潼縣)全線和劍南公路(普安鎮至馬家倫路口)白龍鎮至馬家倫347國道路口段、開紅公路(開封鎮至昭化區紅岩鎮)柏埡鄉至紅岩鎮段、柏河公路(柏埡鄉至閬中市)柏埡鄉至白龍鎮段已升級為省道。

鐵路

- 寶成鐵路,

- ,

航空

縣內無機場,縣城下寺鎮距20公里。

風景名勝

文物古蹟

全國重點文物保護單位

- (武連鎮)(2001年第五批)

- (劍門關鎮)(2006年第六批)

- (普安鎮)(2013年第七批)

四川省文物保護單位

- 鐘鼓樓古建築群(普安鎮)

- 中國共產黨十大政綱石刻(普安鎮)

- (香沉鎮)(2012年第八批,下同)

- (劍門關鎮)

- 劍州文廟(普安鎮)

- 白兔寺(開封鎮)

- (金仙)

- 大路河紅軍石刻標語及紅軍墓(秀鐘鄉)

- 化林大隊舊址(鶴齡鎮)

廣元市文物保護單位

- 苦竹寨遺址(劍門關鎮)(2013年第四批,下同)

- 長寧山抗元遺址(鶴齡鎮)

- 何璋墓(迎水鄉)

- 檬子梁墓地(劍門關鎮)

- 蒹山書院(普安鎮)

- 白龍廟(白龍鎮)

- (公興鎮)

- 雙松廟(錦屏鄉)

- 梵天院(上寺鄉)

- 公輸橋(白龍鎮)

- 江神廟(下寺鎮)

- (劍門關鎮)

- 彰順王廟(北廟鄉)

- 環梁子摩崖造像(武連鎮)

- 龍泉題刻(普安鎮)

- 遷河馬溝事狀碑(下寺鎮)

- 東升村趙家灣摩崖造像(東寶鎮)

旅遊景點

劍門關風景區

地處劍閣縣北部,由、翠雲廊兩個緊鄰的旅遊景區組成,總規劃面積84平方公里,核心區面積6平方公里。

茶園溝

是始建於20世紀七十年代初期的一座中型水庫,由眾多溪流匯集形成一個高山湖泊。

攔馬牆

景區位於四川省劍閣縣劍州古城西8公里處,地處涼山鄉,是劍門蜀道中翠雲廊的一段。

著名人物

- 魏徵(唐代宰相)

,字玄成,隋唐時(今劍閣縣)人,曾任唐朝諫議大夫、左光祿大夫,封鄭國公,以直言敢諫著稱,生於公元580年,卒於645年,是中國歷史上一位傑出的政治思想家。

- 趙昚(宋孝宗)

(shèn),宋太祖七世孫,宋高宗養子,第二位皇帝,史稱宋孝宗。初名趙伯琮,後歷改趙瑋、趙昚。十二年(1142年)正月,封,三月,前往封地。紹興三十年(1160年)二月,立為皇子,進封建王。紹興三十二年(1162年)六月稱帝。淳熙十六年(1189年)二月禪位於,自稱太上皇。紹熙五年(1194年)六月逝世,終年68歲。即位前曾任普安王長達19年。二年(1164年),因劍州(古)曾為宋孝宗“”,升劍州為節度,元年(1190年)再升為,直至元二十年(1283年)。

- 黃裳(南宋禮部尚書)

,南宋時劍州(今劍閣縣)人,字文叔,號兼山。生於高宗紹興十六年(1146年),卒於光宗紹熙五年(1194年)。他曾輔佐過孝宗、光宗、寧宗三朝皇帝,先後任國子博士、中書舍人、待講、禮部尚書等職。

- 趙炳然(明朝兵部尚書)

,字子晦,號劍門,明武宗正德二年(1500年)農曆十一月十八日生於劍州城南二十里許的石盤山(今劍閣縣田家鄉趙家灣)。14歲進秀才,25歲中舉人,29歲(嘉靖十四年)賜進士,先後任(含兼任)江西新喻縣任知縣、貴州道監察御史、河南道監察御史、順天府北京巡按御史、江西監察御史、巡按雲南、巡按江浙、兵部待郎、總督宣化、大同兩鎮及山西軍務、兵部尚書、太子少保資政大夫等。

- 李榕(清代翰林)

,字申夫,名甲先,世居劍州東南大涼山下(今劍閣樵店鄉),曾祖父李葦始遷於劍州東北下寺場河馬溝,李榕生於嘉慶丁卯(1818年)農曆八月十八日。1864年,李榕中舉人,1852年中進士,時年34歲,先後任翰林院、禮部主事、湖北按察使、湖南布政使(相當於省長)。

地方榮譽

2017年12月14日,劍閣縣獲評第四屆四川省文明城市。

2018年6月15日,劍閣縣被四川省人民政府命名為第一批省級生態園林縣城。

2018年9月25日,獲得商務部“2018年電子商務進農村綜合示範縣”榮譽稱號。