內蒙古自治區,簡稱“內蒙古”,中華人民共和國省級行政區,首府。位於中國華北地區,內蒙古界於北緯37°24′-53°23′,東經97°12′-126°04′之間,東北部與、、、河北交界,南部與山西、陝西、寧夏相鄰,西南部與甘肅毗連,北部與、接壤,內蒙古總面積118.3萬平方千米。

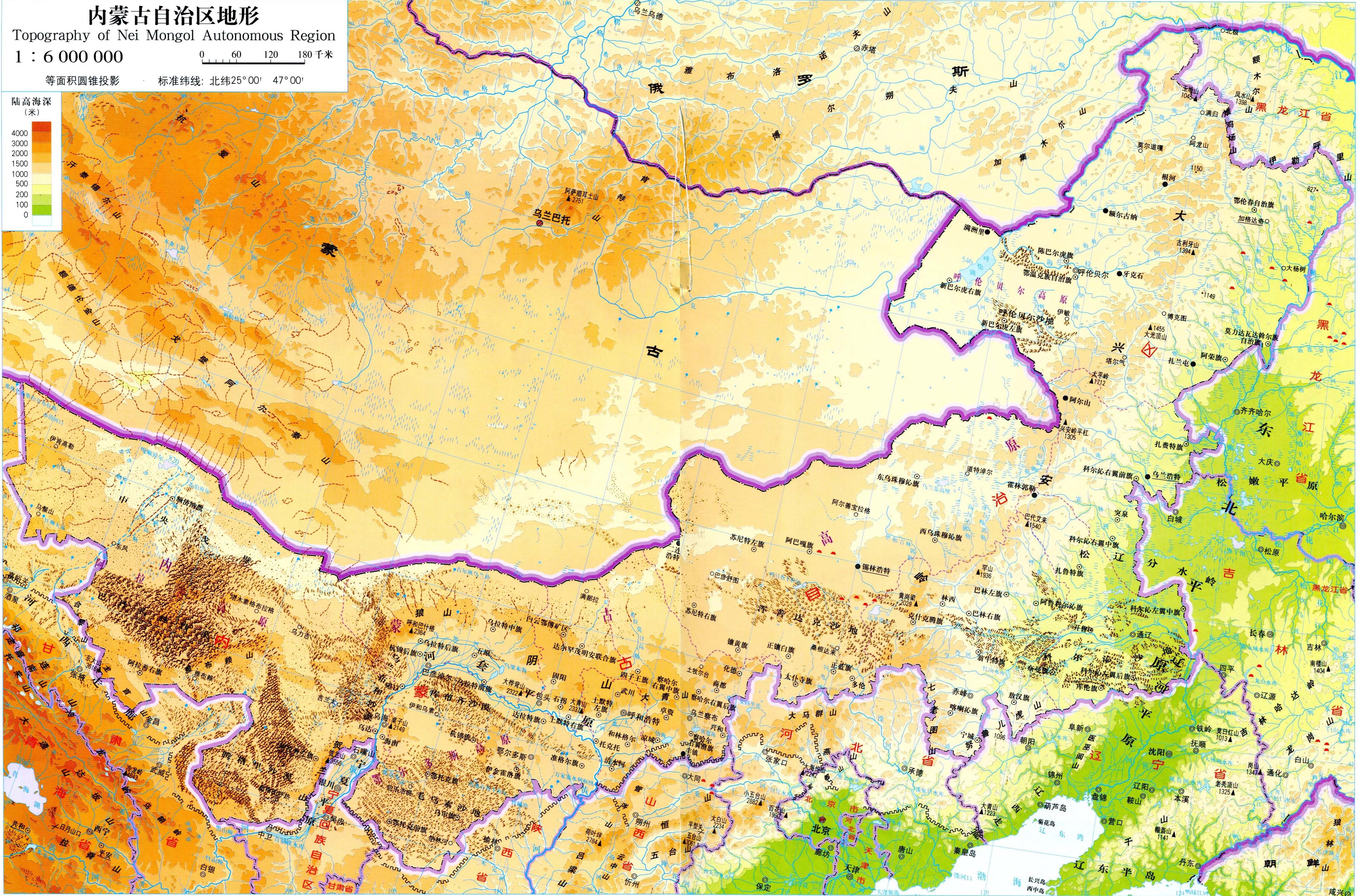

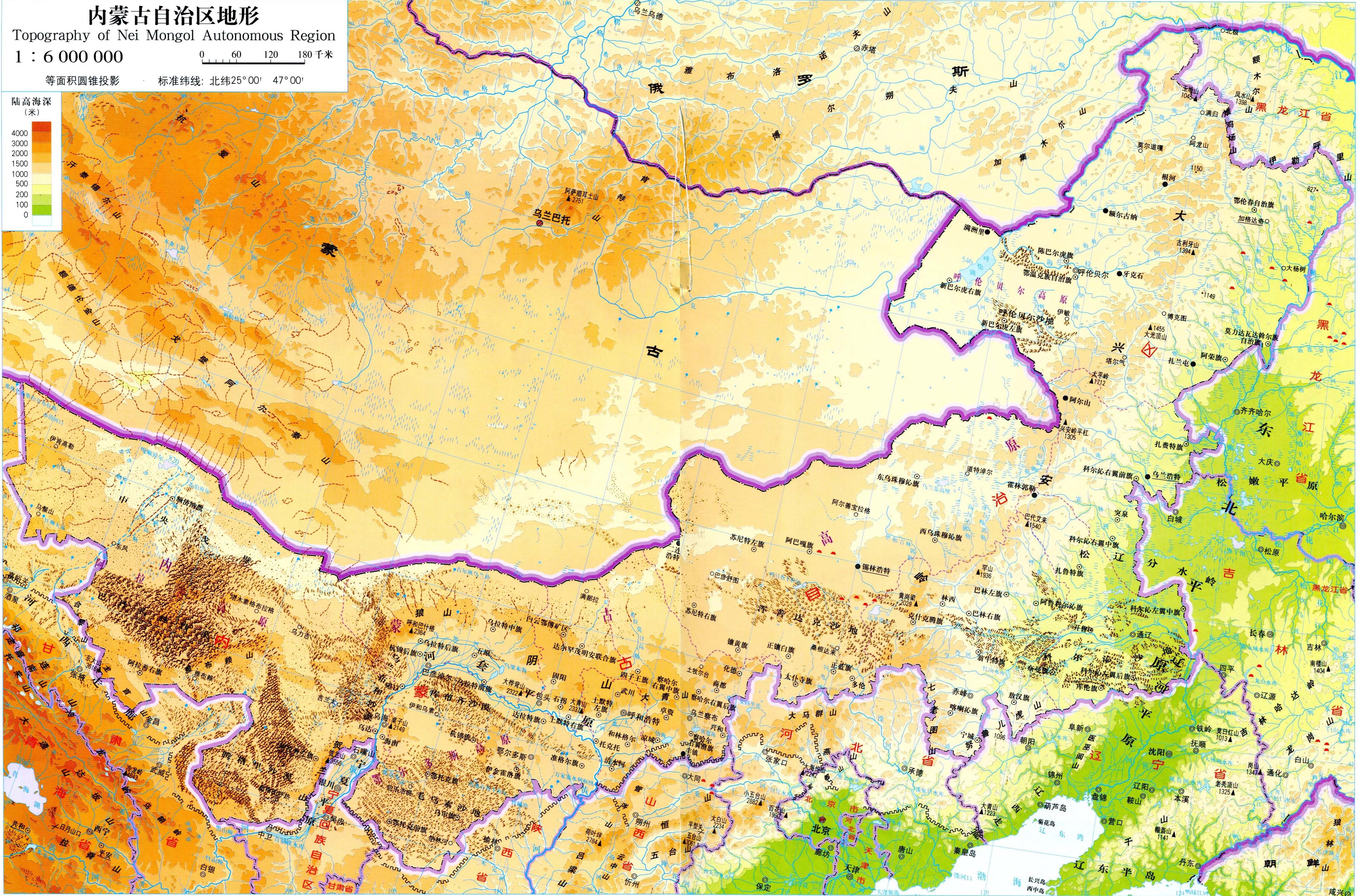

內蒙古自治區地勢由東北向西南斜伸,呈狹長形,全區基本屬一個高原型的地貌區,全區涵蓋高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌,氣候以溫帶大陸性氣候為主,地跨黃河、、、四大水系。

截至2017年底,內蒙古自治區下轄9個地級市,3個盟,共有17個縣,49個旗,3個自治旗,11個縣級市,23個市轄區。

截至2017年末,內蒙古自治區常住人口2528.6萬人,實現地區生產總值(gdp)16103.2億元,第一產業1647.2億元,第二產業6408.6億元,第三產業8047.4億元,人均地區生產總值實現63786元。

基本介紹

- 中文名稱:內蒙古

- 外文名稱:neimenggu、nei monggol、inner mongolia、өвөр монгол

- 別名:蒙、內蒙、塞北

- 行政區類別:自治區

- 所屬地區:中華人民共和國

- 下轄地區:9個地級市、3個盟

- 政府駐地:呼和浩特市敕勒川大街1號

- 電話區號:0470-0482

- 郵政區碼:010000-026000

- 地理位置:中國北部邊疆

- 面積:118.3萬平方千米

- 人口:2470.6萬(2017年常住人口)

- 氣候條件:溫帶大陸性氣候、溫帶季風氣候

- 著名景點:、、、、等

- 機場:、、等

- 火車站:、、、等

- 車牌代碼:蒙a—蒙m

歷史沿革,名稱由來,建制沿革,行政區劃,地理環境,位置境域,地質,地形地貌,氣候,水文,自然資源,森林資源,植物資源,動物資源,礦產資源,水資源,人口,政治,經濟,綜述,第一產業,第二產業,第三產業,社會事業,科學技術,教育事業,文化事業,體育事業,醫療衛生,社會保障,環境保護,交通運輸,數據,公路,鐵路,民航,歷史文化,民族風情,飲食文化,民間音樂,語言方言,民族文字,風景名勝,綜述,自然風光,人文景觀,著名人物,

歷史沿革

名稱由來

清代將較早內附的漠南蒙古各部稱為“內札薩克蒙古”,將後來陸續歸附的喀爾喀、厄魯特等部稱為外札薩克蒙古,不設札薩克的察哈爾、唐努烏梁海等部稱為內屬蒙古。“內札薩克蒙古”後來演變出“內蒙古”一詞。 內蒙古自治區 漢蒙雙文

內蒙古自治區 漢蒙雙文

內蒙古自治區 漢蒙雙文

內蒙古自治區 漢蒙雙文在蒙古語中,內蒙古的名稱原來和漢語一致(鮑培轉寫:dotuγadumongγol;西里爾寫法:дотоодмонгол)。1947年內蒙古自治政府將蒙古語名稱更改為(鮑培轉寫:öbörmongγol;西里爾寫法:өвөрмонгол),並沿用至今。其中(鮑培轉寫:öbör;西里爾寫法:өвөр)蒙古文意思是“山的陽面”即“陰山的南面”。漢語一般仍稱為“內蒙古”,也有少數人稱這一地區為來源於漠南蒙古的一詞,直譯“南蒙古”。

建制沿革

遠古時期,內蒙古已經是仰韶文化的分布範圍。另見遼河出土的紅山文化。春秋戰國之前,一些北方的遊牧民族,如匈奴和東胡人在今天的內蒙古地區遊牧生活。

據史記記載夏桀的兒子淳維在夏朝滅亡後北逃建匈奴,史記還籠統的介紹了淳維北遁後匈奴千餘年的歷史。

“東胡”一名最早見於成書年代可能是先秦的《逸周書》,《逸周書·王會篇》提到“東胡黃羆山戎戎菽”,考證認為,早在商初東胡就活動在商王朝的北方。在老哈河與西拉木倫河流域發掘的東胡人墓葬被認為是對上述說法的旁證。

戰國後期,燕國、趙國、秦國的領土已經拓展到今天的內蒙古地區,中原的華夏民族開始在陰山山脈南部定居。趙國國君趙武靈王推廣“胡服騎射”,打敗林胡、樓煩這兩個遊牧民族之後,在今呼和浩特托克托縣建雲中城。中原的華夏民族開始在呼和浩特定居。“趙長城”經過呼和浩特北面的大青山。 秦長城遺址

秦長城遺址

秦長城遺址

秦長城遺址燕將秦開擊敗東胡之後,構築“燕北長城”,在今內蒙古赤峰市南建右北平部,治所在寧城。東胡之後往北遷移。

秦國的北部領土已經拓展到今天的內蒙古地區,成為西部霸主。

匈奴冒頓單于在奪取單于之位後,公元前206年滅了東胡,並對漢朝產生威脅。匈奴帝國疆域十分廣闊,疆域最東達到遼河流域,最西到達蔥嶺(現帕米爾高原),南達秦長城,北抵貝加爾湖一帶。內蒙古地成為了匈奴與中原王朝爭奪的焦點。 河套地區

河套地區

河套地區

河套地區東胡被匈奴冒頓單于擊敗,餘部聚居烏桓山和鮮卑山,形成後來的烏桓族與鮮卑族。從此東胡的名字從歷史上消失。烏桓山和鮮卑山都在今天的內蒙古境內。東漢末年,烏桓部落被曹操攻克,烏桓山便不見於史籍。

匈奴勢力期間兩次分裂成北匈奴和南匈奴,其中北匈奴逐漸北遷、西遷。南匈奴逐漸內徙,後在五胡亂華期間被消滅。

秦始皇修築萬里長城,連線和增建加固從前各國的長城,以防禦匈奴。陰山山脈南部,如雲中郡,是邊防重鎮。

兩漢時修築漢長城並且對匈奴的三百戰爭最終取勝,漢朝全盛時,在今天的漠南地區置五原郡、朔方郡,轄境相當於今巴彥淖爾市、包頭市和鄂爾多斯市一帶。著名將領呂布就出生於此。

鮮卑起源於遼東塞外鮮卑山,後主要活動於內蒙古東部科爾沁右翼中旗哈古勒河附近。內蒙古是兩晉南北朝時期胡人遷入中原的主要發起地之一。四世紀西晉滅亡後,鮮卑陸續在今天的中國北方建立前燕、代國、後燕、西燕、西秦、南涼、南燕及北魏等國,而漠北則由鮮卑別支柔然稱霸。

北魏太延五年(439年)拓跋鮮卑人建立的北魏統一北方,之後時常與柔然發生衝突。而後北魏經歷六鎮之亂後分裂成東魏、西魏,東魏、西魏隨後也分別被北齊、北周所篡。最後北周統一華北,於隋開皇元年(581年)因楊堅篡位而亡。稱霸塞北的柔然汗國也於南朝梁承聖元年(552年)為突厥汗國所滅。

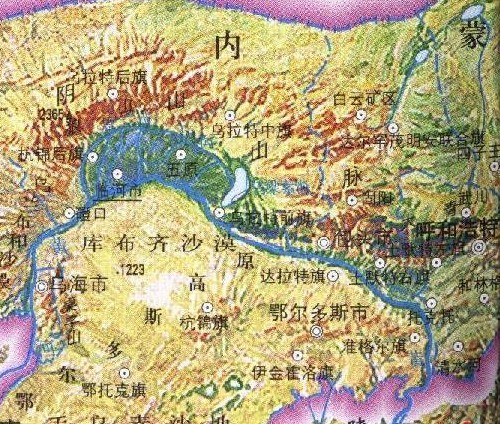

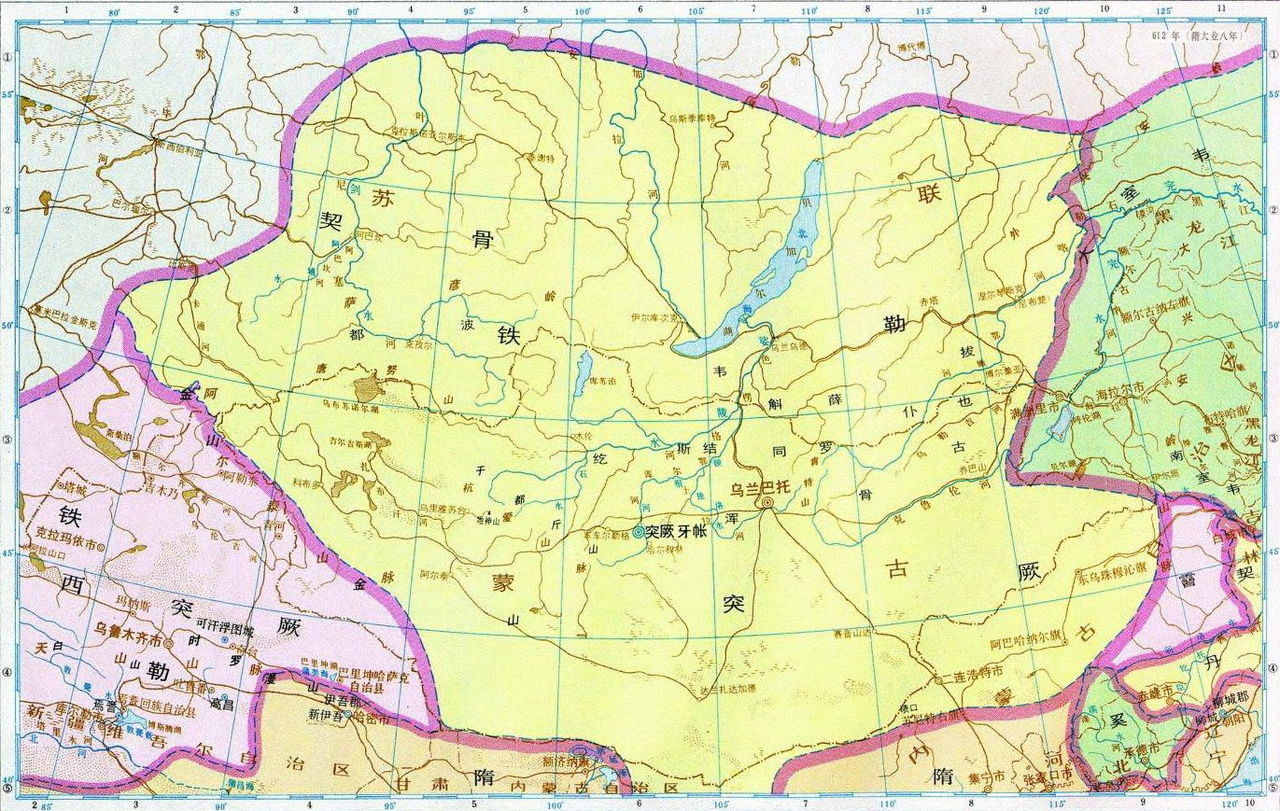

北齊、北周和隋唐時突厥勢力左右蒙古高原。

隋開皇十九年(599年),東突厥突利可汗在突厥內戰中戰敗隻身南下歸附隋朝,隋文帝冊封突利可汗為啟民可汗。在隋朝的大力扶持下,突厥啟民政權在內蒙古建立。這個政權直轄於隋朝中央政府。隋朝與啟民政權保持著密切的宗藩關係和使臣往來。隋煬帝曾先後兩次親自出塞北巡,開中原王朝皇帝親臨塞北藩屬政權巡視的先例。

隋大業七年(611年),西突厥處羅可汗亦降隋。隋朝短暫的控制了大約今內外蒙古全境。

唐太宗時,突厥頡利可汗南下侵唐,迫使唐結渭水之盟。突厥頡利可汗的牙帳在定襄(今內蒙古清水河縣林格爾北土城子古城),貞觀四年(630年)正月,唐將李靖率三千精騎夜襲陰山趁黑夜攻下頡利可汗的牙帳所在地,迫使頡利可汗逃遁鐵山(今內蒙古白雲鄂博),貞觀四年(630年)三月頡利被俘,東突厥亡。唐軍把頡利帶到長安,頡利可汗後投降唐朝,老死長安。 東突厥

東突厥

東突厥

東突厥唐朝在突利可汗故地設定順、祐、化、長四州都督府,頡利可汗故地置定襄都督府、雲中都督府。貞觀二十年(646年),唐朝聯合回紇等鐵勒部落,擊滅薛延陀。由燕然都護府管理鐵勒故地,治所在陰山之麓(今內蒙古杭錦後旗),轄境東到大興安嶺、西到阿爾泰山、南到戈壁、北到貝加爾湖的整個蒙古高原。永徽元年(650年),唐朝軍隊俘車鼻可汗,突厥故土盡為唐有。唐高宗設瀚海都護府(後改為單于都護府),治所在雲中故城(今內蒙古和林格爾西北土城子),領狼山、雲中、桑乾三都督、蘇農等二十四州。五代初年,契丹入侵,神冊元年(916年),契丹占領雲中故城,單于都護府廢除。

唐代天寶元年(742年)將雲州改為雲中(今山西大同市),轄境約是今日的內蒙古土默特右旗以東,大青山以南,卓資縣以西,黃河南岸及長城以北。乾元元年(758年)雲中再改為雲州。

唐安史之亂後,內蒙古地西部為回鶻國控制,以明教為國教。東部為興起的契丹人的勢力範圍。

五代十國初柔然人的一支後裔契丹人耶律阿保機於907年創立了契丹部族政權,神冊元年(916年)建立契丹國,會同十年(947年)更國號為遼國,期間在今內蒙古赤峰市巴林左旗附近建立了蒙古草原上的第一個都城上京。遼代“豐州”為今呼和浩特市附近。

遼被金滅了之後,蒙兀室韋人的一個小小分支的後裔蒙古人進入這一地區,今內蒙古的大部地區還是屬於金國的範圍。在雲中一帶生活的是突厥支的汪古。

中書省

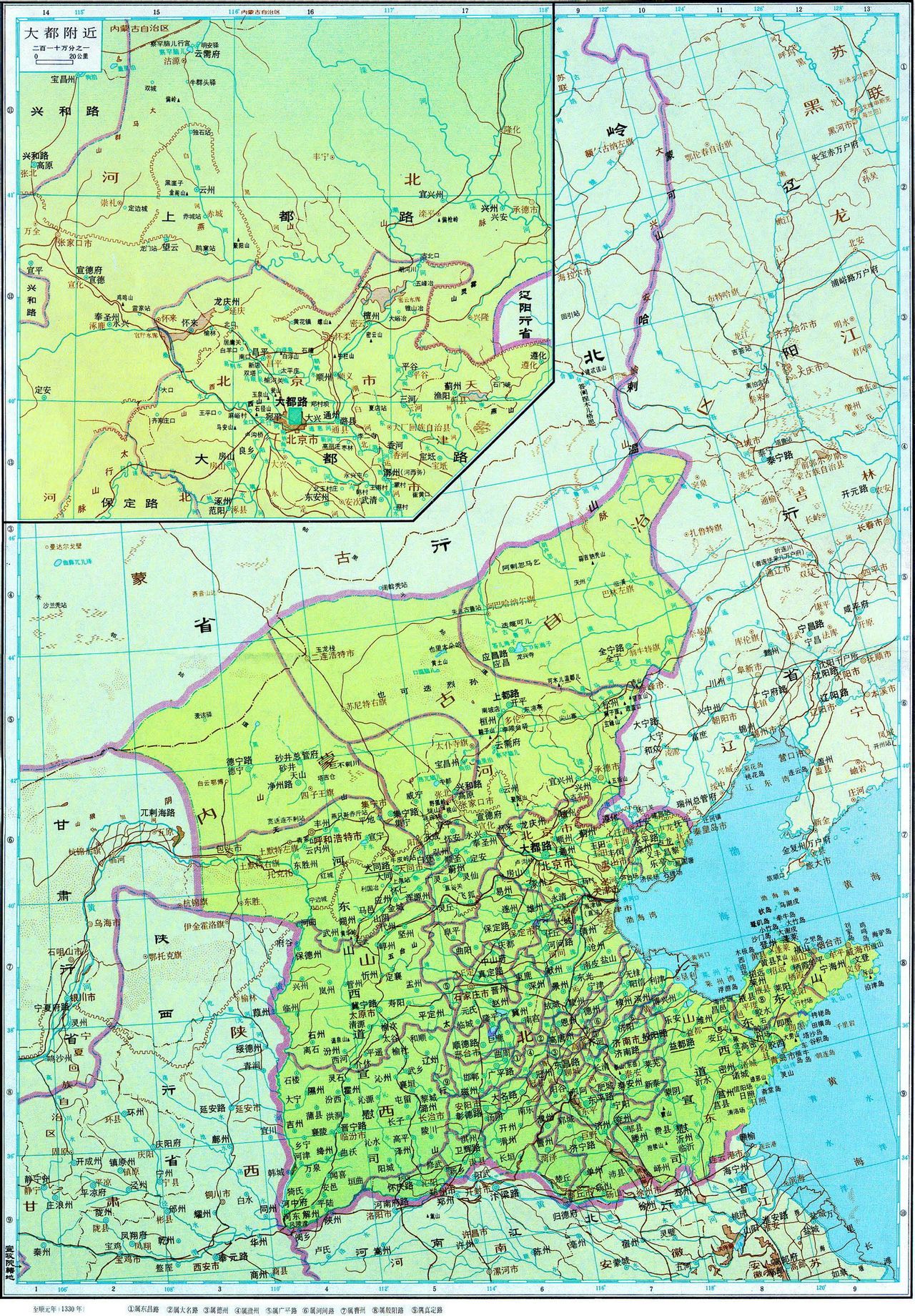

中書省開禧二年(1206年)成吉思汗建立了大蒙古國,54年之後元世祖忽必烈在中原建立了元朝。忽必烈遷都大都前的上都(開平城)就在今內蒙古的錫林郭勒盟正藍旗境內,多倫縣西北閃電河畔。

漠北地區是初期蒙古帝國的核心地,帝國初期首都就在漠北的哈拉和林。景定元年(1260年),蒙哥汗死後,留守首都的阿里不哥被蒙古本土的貴族推舉為大汗,據有漠北。而忽必烈聞訊後,也在開平自立為大汗,據有漠南。雙方遂展開激烈內戰,歷時四年之久。1264年阿里不哥力竭投降,忽必烈把他幽禁,不久逝世,或謂遭忽必烈毒殺。漠北、漠南盡為忽必烈所有。

由於忽必烈的政治、軍事和經濟力量的基礎都在漠南地(今內蒙古),因此不再以和林為都城,而遷都於燕京,並改稱大都。由於政治中心南移,漠北置和林宣慰司都元帥府鎮守。後改為嶺北等處行中書省,省會和林,管轄範圍大概為今內蒙古北部、蒙古國全境、西伯利亞南部。而今天內蒙古東部的呼倫貝爾市,通遼市屬於遼陽等處行中書省,西部一部分土地屬於甘肅行省,中部一小部分直轄於行中書省。

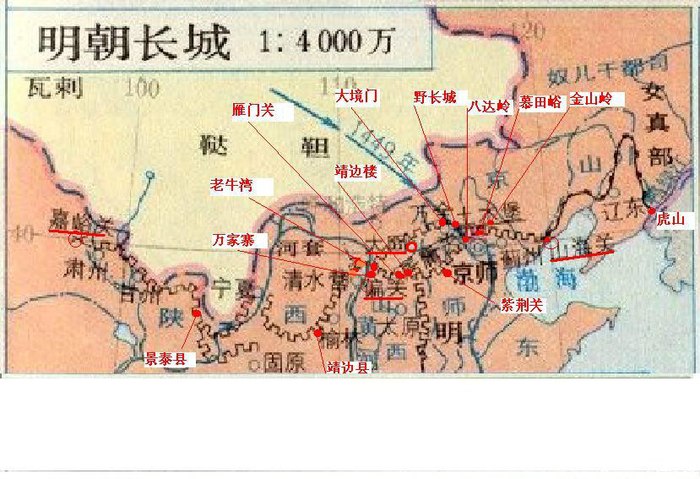

明朝成立後元朝殘餘勢力退回漠北,戈壁沙漠北部是蒙古人北元和洪武二十一年(1388年)北元覆亡之後而分裂出來的韃靼和瓦剌和兀良哈的活動範圍,漠南則是明軍對抗北元的前線反攻基地。明朝在漠南地區先後設定了衛所40多處分別為九大塞王轄區,永樂元年後諸衛非徒既廢。土木堡之變英宗復辟後河套無人駐守,韃靼在天順年間(1457年—1464年)開始有規模地進入河套,15世紀末,東部蒙古首領達延汗統一漠南蒙古實現“中興”。隆慶六年(1572年),蒙古首領達延汗的孫子阿勒坦汗率土默特部駐牧呼和浩特,並在今玉泉區境內建“庫庫和屯”城,從此土默特部從草原遊牧過渡到定居生活。阿勒坦汗在此前和明朝訂立藩屬關係,阿勒坦汗被奉為“順義王”。明政府於萬曆年間賜漢名“歸化”,意思是令少數民族歸順、化一,服從明朝廷的統治。 明朝九邊

明朝九邊

明朝九邊

明朝九邊明朝在遼東西部、漠南南部、甘肅北部和哈密一帶先後設定了蒙古衛所20多處,各衛所長官由蒙古封建領主擔任。

漠南蒙古16個部49個封建主在崇德元年(1636年)前後歸屬於清朝。此後,漠北蒙古和青海的厄魯特蒙古各部封建主先後向清朝遣使納貢。同時,沙俄的侵略魔爪伸進了中國新疆厄魯特蒙古地區,並收買和策動厄魯特準噶爾部貴族噶爾丹等對青海蒙古、漠北蒙古和漠南蒙古發動侵襲,清朝經過多次用兵,終於在乾隆四十一年(1776年)平定了準噶爾少數貴族的叛亂,重新統一了蒙古族地區。為了加強對蒙古族的統治,在重新調整蒙古原來的大小封建領地“兀魯斯”、“鄂托克”的基礎上,清政府參照滿族的八旗制,在蒙古族地區建立了盟旗制度。 皇太極

皇太極

皇太極

皇太極清朝雍正十三年(1735年)至乾隆四年在今呼和浩特東部新建軍事駐防城,命名為“綏遠城”,後將“歸化”、“綏遠”兩城合併為歸綏縣。清朝時漠南蒙古沒有統一的行政區劃,內札薩克49旗分屬於6個盟,同時呼倫貝爾地區隸屬黑龍江。

鴉片戰爭後,沙俄不僅通過一系列不平等條約侵占了中國大片領土,還攫取了各種特權,傾銷商品、輸出資本、修築鐵路、掠奪資源,控制蒙古地區的經濟命脈,掠奪和搜刮財富。

鹹豐九年(1859年)6月,英、法侵略軍進犯大沽口,駐守在那裡的2000多名蒙古族騎兵在僧格林沁的指揮下,不顧清朝政府的賣國投降命令,奮起自衛還擊。經過一晝夜激戰,擊沉敵艦4艘,斃傷敵軍400多人,打得侵略軍狼狽逃竄。 僧格林沁

僧格林沁

僧格林沁

僧格林沁太平天國運動時期,蒙古族人民掀起了反對清朝政府和蒙古族封建統治階級的鬥爭。鹹豐八年(1858年),內蒙古伊克昭盟烏審旗爆發了由貧困牧民丕勒傑等領導的“獨貴龍”運動(或作“多歸輪”,蒙古語“環形”、“圈子”之意。參加“獨貴龍”的人,開會時按環形席地而坐,發表檔案簽名時也依次將名字排成一個圓圈,因以得名),反抗貴族官吏的苛捐雜稅和兵差徭役。此後,在內蒙古西部地區,蒙古族人民都以“獨貴龍”的形式與統治階級不斷地展開鬥爭。內蒙古東部則有蒙古族白凌阿領導的義州、朝陽起義,漢、蒙古等族人民團結戰鬥,打擊了統治者。

辛亥革命時期,沙俄趁機勾結和支持少數封建上層和喇嘛活佛——哲布尊丹巴等在蒙古地區策動所謂“獨立”、“自治”,煽動民族敗類發動叛亂,妄圖藉機吞併蒙古地區。清亡之後喀爾喀蒙古走向獨立,而內蒙古則在中華民國的統治下,分屬於若干省。民國二年(1913年),國民政府改今呼和浩特為歸綏縣,1928年,綏遠建省,以歸綏縣城區設立歸綏市,作為省會。內蒙古地仍然沒有統一的行政區劃,分屬於綏遠省、熱河省、察哈爾省、寧夏省、黑龍江省等。

辛亥革命後,日本帝國主義加快侵略步伐。抗日戰爭期間,漠南蒙古的一部分地區曾被日本軍占領,德王為首的群體與日本帝國合作,成立“蒙疆聯合自治政府”等機構,管理內蒙古部分地區。20世紀30年代初,內蒙古大部分地區淪為日本帝國主義的殖民地。他們網羅蒙、漢奸頭目,如德穆楚克棟魯普(即德王)、李守信、王英等,拼湊偽軍,建立傀儡政權,對淪陷區蒙、漢各族人民進行殘暴統治。日本人將歸綏市改為“厚和特別市”。日本戰敗後,復稱歸綏市。

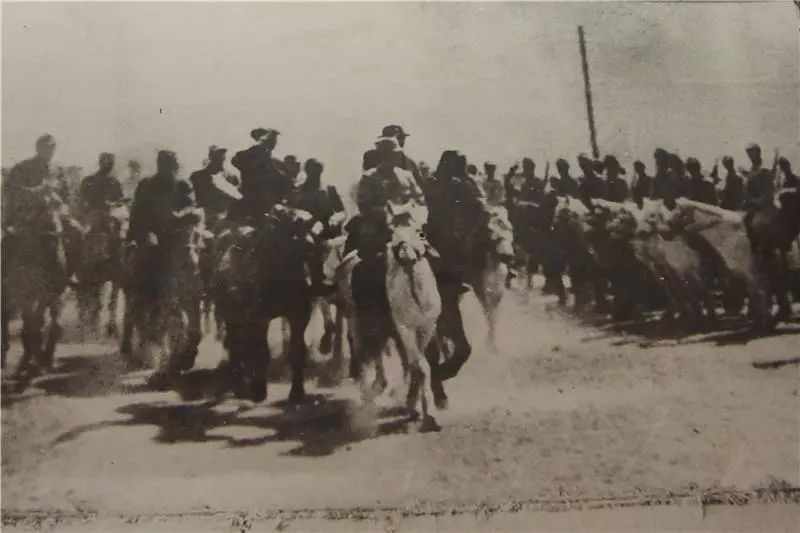

民國三十六年(1947年)4月23日,在王爺廟(今烏蘭浩特市)舉行內蒙古人民代表會議,來自內蒙古大部分盟旗的蒙古、達斡爾、鄂溫克、漢、滿、回、朝鮮等各民族代表393人出席會議。會議通過決議,成立了內蒙古自治政府,包含了察哈爾省、興安省以及寧夏省、熱河省、黑龍江省和綏遠省的部分地區,選舉烏蘭夫為自治政府主席。會議決定每年的5月1日為內蒙古自治政府成立紀念日。1949年11月,經中央人民政府政務院總理周恩來批准,自治政府遷址張家口。 內蒙古自治政府成立後領導人檢閱人民自衛軍

內蒙古自治政府成立後領導人檢閱人民自衛軍

內蒙古自治政府成立後領導人檢閱人民自衛軍

內蒙古自治政府成立後領導人檢閱人民自衛軍1952年11月張家口劃歸河北省。1954年,內蒙古自治區人民政府遷到歸綏市,並改稱呼和浩特市,定為內蒙古自治區首府。同年寧夏省撤銷,併入甘肅省。

1955年,撤銷熱河省。赤峰、烏丹、寧城3縣及敖漢旗、喀喇沁旗、翁牛特旗(原翁牛特蒙古族自治旗改設)3旗劃歸內蒙古自治區昭烏達盟。

1969年7月5日,內蒙古呼倫貝爾盟(突泉縣、科爾沁右翼前旗、莫力達瓦達斡爾族自治旗和鄂倫春自治旗除外)變更為黑龍江呼倫貝爾盟,莫力達瓦達斡爾族自治旗和鄂倫春自治旗參與組建大興安嶺地區,突泉縣、科爾沁右翼前旗和哲里木盟劃歸吉林省;昭烏達盟劃歸遼寧省;巴彥淖爾盟的阿拉善左旗和阿拉善右旗的巴彥諾爾、烏力吉、塔木素、阿拉滕敖包、筍布爾等公社劃歸寧夏回族自治區;巴彥淖爾盟阿拉善右旗其餘部分和額濟納旗劃歸甘肅省。

1979年5月30日,將黑龍江省的呼倫貝爾盟和大興安嶺地區的鄂倫春自治旗、莫力達瓦達斡爾族自治旗,將吉林省的哲里木盟和白城地區的突泉縣、科爾沁右翼前旗,遼寧省的昭烏達盟,寧夏回族自治區的阿拉善左旗,甘肅省的阿拉善右旗、額濟納旗,從1979年7月1日起劃歸內蒙古自治區。

行政區劃

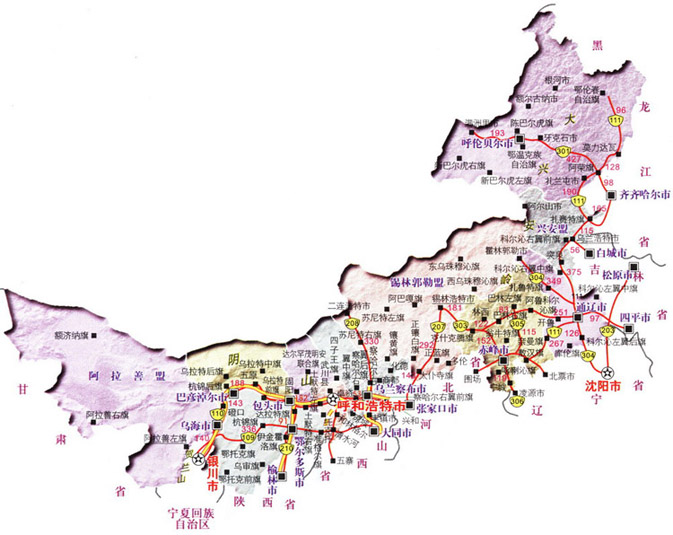

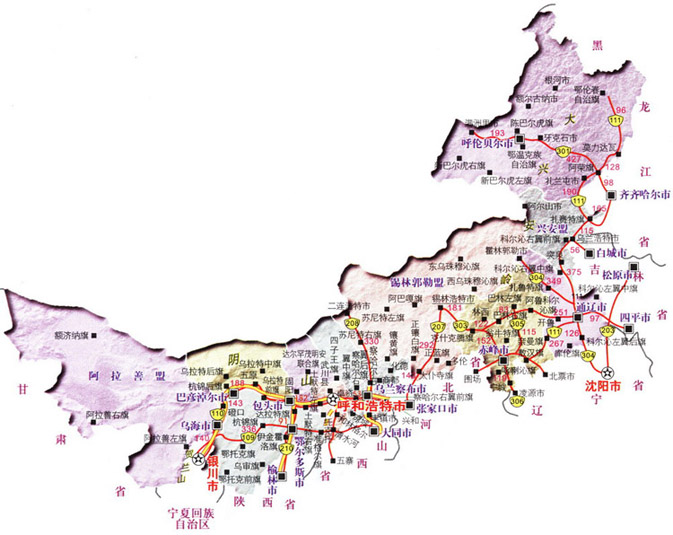

截至2017年,內蒙古自治區共轄12個地級行政區,包括9個地級市、3個盟,分別是呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、巴彥淖爾市、烏蘭察布市、興安盟、錫林郭勒盟、阿拉善盟。內蒙古自治區人民政府駐呼和浩特市賽罕區敕勒川大街1號。

| 行政區 | 面積(平方千米) | 市轄區、縣、縣級市、旗 | 地圖 |

|---|---|---|---|

17344 | 、、、、、托克托縣、、、 |  | |

27652 | 、、、、、、、、 |  | |

1754 | 、、 |  | |

90064 | 、、、、、、、、、、、 |  | |

59364 | 、、、、、、、 |  | |

86881 | 康巴什區、東勝區、、、、、、、 |  | |

262062 | 、(代管)、、、、、、、、、、、 |  | |

66263 | 、、、、、、 |  | |

54795 | 、、、、、、、、、、 |  | |

59815 | 、、、、、 |  | |

199882 | 、、、、、、、、、、、 |  | |

270244 | 、、 |  |

註:行政區劃面積由縣級行政區域陸地面積加和得出,縣級行政區域陸地面積由各地提供,僅供參考。

地理環境

位置境域

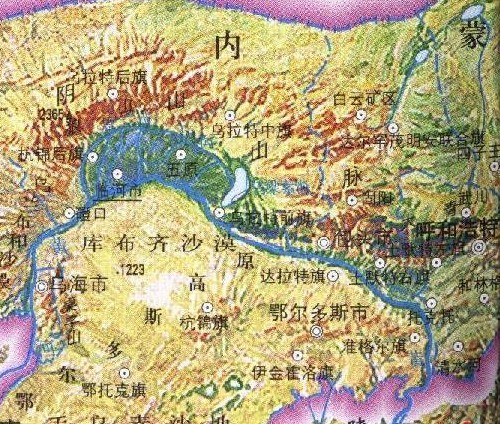

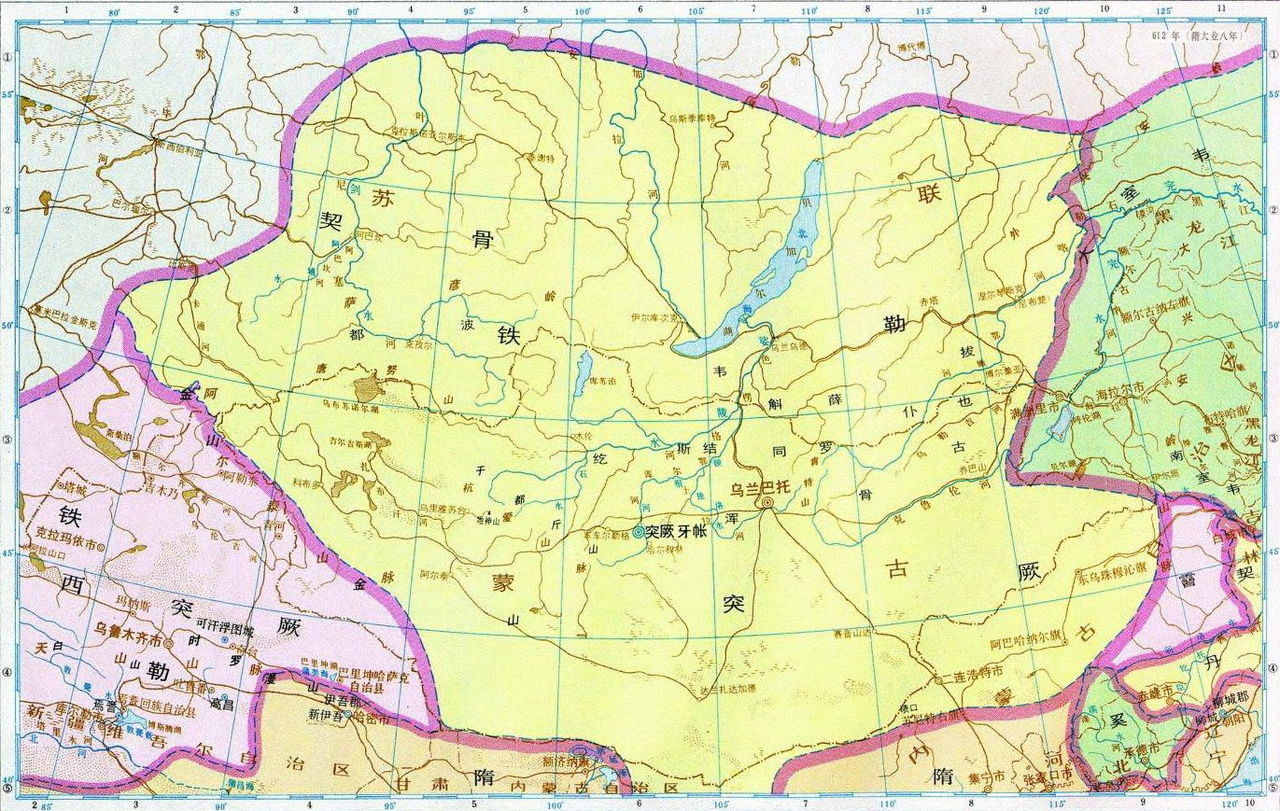

內蒙古自治區位於中華人民共和國的北部邊疆,由東北向西南斜伸,呈狹長形。東起東經126°04′,西至東經97°12′,橫跨經度28°52′,東西直線距離2400多千米;南起北緯37°24′,北至北緯53°23′,縱占緯度15°59′,直線距離1700千米;全區總面積118.3萬平方千米,占中國土地面積的12.3%,是中國第三大省區。東、南、西依次與、、、河北、山西、陝西、寧夏和甘肅8省區毗鄰,跨越三北(東北、華北、西北),靠近京津;北部同和接壤,國境線長4200千米。

地質

內蒙古自治區地域遼闊,地層發育齊全,岩漿活動頻繁,成礦條件好,礦產資源豐富。以北42°為界,可分為兩個1級大地構造單元。42°線以北為天山——內蒙古——興安地槽區,以南為華北地台區。中、新生代時受太平洋板塊向西俯衝的影響,內蒙古東部地區形成北北東向的構造火山岩帶,即新華夏系第三隆起帶。內蒙古存在著兩個中國ⅱ級成礦帶,就在這兩大工級構造單元接觸部軸和新華夏系第三隆起帶上。前者為華北地台北緣金、銅多金屬ⅱ級成礦帶,後者為大興安嶺ⅱ級銅多金屬成礦帶。內蒙古自治區地域遼闊,土壤種類較多,分為9個土綱,22個土類。其共同特點是土壤形成過程中鈣積化強烈,有機質積累較多。 內蒙古衛星照片

內蒙古衛星照片

內蒙古衛星照片

內蒙古衛星照片內蒙古自治區土壤在分布上東西之間變化明顯,土壤帶基本呈東北--西南向排列,最東為黑土壤地帶,向西依次為暗棕壤地帶、黑鈣土地帶、栗鈣土地帶、棕壤土地帶、黑壚土地帶、灰鈣土地帶、風沙土地帶和灰棕漠土地帶。其中黑土壤的自然肥力最高,結構和水分條件良好,易於耕作,適宜發展農業;黑鈣土自然肥力次之,適宜發展農林牧業。

地形地貌

內蒙古自治區地勢較高,平均海拔高度1000米左右,基本上是一個高原型的地貌區。在世界自然區劃中,屬於著名的亞洲中部的東南部及其周沿地帶,統稱,是中國四大高原中的第二大高原。在內部結構上又有明顯差異,其中高原約占總面積的53.4%,山地占20.9%,丘陵占16.4%,平原與灘川地占8.5%,河流、湖泊、水庫等水面面積占0.8%。

內蒙古自治區的地貌以蒙古高原為主體,具有複雜多樣的形態。除東南部外,基本是高原,占總土地面積的50%左右,由高平原、高平原、--阿拉善及等高平原組成,平均海拔1000米左右,海拔最高點主峰3556米。高原四周分布著、(、、大青山、)、賀蘭山等山脈,構成內蒙古高原地貌的脊樑。內蒙古高原西端分布有、、烏蘭布和、庫布其、毛烏素等沙漠,總面積15萬平方千米。在大興安嶺的東麓、陰山腳下和黃河岸邊,有、、、河套平原及。這裡地勢平坦、土質肥沃、光照充足、水源豐富,是內蒙古的糧食和經濟作物主要產區。在山地向高平原、平原的交接地帶,分布著和石質丘陵,其間雜有低山、谷地和盆地分布,水土流失較嚴重。

氣候

內蒙古自治區地域廣袤,所處緯度較高,高原面積大,距離海洋較遠,邊沿有山脈阻隔,氣候以溫帶大陸性季風氣候為主。有降水量少而不勻,風大,寒暑變化劇烈的特點。大興安嶺北段地區屬於大陸性季風氣候,巴彥浩特——海勃灣——巴彥高勒以西地區屬於溫帶大陸性氣候。總的特點是春季氣溫驟升,多大風天氣,夏季短促而炎熱,降水集中,秋季氣溫劇降,霜凍往往早來,冬季漫長嚴寒,多寒潮天氣。

內蒙古自治區日照充足,光能資源非常豐富,大部分地區年日照時數都大於2700小時,阿拉善高原的西部地區達3400小時以上。全年大風日數平均在10—40天,70%發生在春季。其中、達50天以上;大興安嶺北部山地,一般在10天以下。沙暴日數大部分地區為5—20天,阿拉善西部和鄂爾多斯高原地區達20天以上,阿拉善盟的呼魯赤古特大風日,年均108天。

2017年,內蒙古自治區年平均氣溫在-3.7(圖里河)—11.2℃(額濟納旗)之間,與歷史同期平均值相比,除呼倫貝爾市中西部地區接近常年外,全區大部地區普遍偏高,其中中西部大部及興安盟東部、通遼市中部、赤峰市北部地區偏高1.0—2.2℃(蘇尼特左旗),其餘地區偏高0.5—1.0℃。2017年平均氣溫全區平均為6.2℃,比歷史同期平均值偏高1.1℃,比上年同期高0.6℃,為1961年以來同期第3高。

水文

內蒙古自治區境內共有大小河流千餘條,中國的第二大河——黃河,由寧夏石咀山附近進入內蒙古,由南向北,圍繞鄂爾多斯高原,形成一個馬蹄形。其中流域面積在1000平方千米以上的河流有107條;流域面積大於300平方千米的有258條。有近千個大小湖泊,主要有、、、、、等。

內蒙古自治區按自然條件和水系的不同,分為:大興安嶺西麓水系地區(、);呼倫貝爾高平原內陸水系地區;大興安嶺東麓山地丘陵水系地區(、那都里河、、等);遼河水系地區(和);陰山北麓內蒙古高平原內陸水系地區;山地、、水系地區;陰山南麓河套平原黃河水系地區(黃河、大黑河);鄂爾多斯高平原水系地區;西部荒漠內陸水系地區。

自然資源

森林資源

內蒙古自治區從東到西分布有大興安嶺原始林區和11片次生林區(大興安嶺南部山地、寶格達山、迪彥廟、罕山、克什克騰、茅荊壩、大青山、蠻漢山、烏拉山、賀蘭山、額濟納次生林區),以及長期建設形成的人工林區。據2013年全區第七次森林資源清查結果顯示,全區林地面積6.6億畝,森林面積3.73億畝,均居全國第一位,森林覆蓋率21.03%;人工造林保存面積9732萬畝;活立木總蓄積量14.84億立方米,森林蓄積13.45億立方米,均居全國第5位。天然林主要分布在內蒙古大興安嶺原始林區和大興安嶺南部山地等11片次生林區,人工林遍布全區各地。全區喬灌樹種豐富,有楊樹、柳樹、榆樹、樟子松、油松、落葉松、白樺、櫟類等喬木和錦雞兒、白刺、山杏、檸條、沙柳、梭梭、楊柴、沙棘等灌木。

植物資源

內蒙古自治區境內蒐集到的種子植物和蕨類植物2351種,其中野生植物2167種,引種栽培的有184種。這些植物分屬於33科,720屬,被列為第一批國家保護的珍稀野生植物有24種。野生植物以山區植物最為豐富。有豐富的森林和草原植物,還有草甸、沼澤與水生植物。草原共有維管束植物l668種,隸屬於121科、504屬,有飼用價值的900餘種,優良牧草200餘種。內蒙古的野生植物按經濟用途可分為十幾類。纖維植物有樟子松、落葉松、甜楊、蕁麻、大葉草、蘆葦、蒲、沙柳、紅柳等70多種,是造紙、編織、制繩、人造纖維的重要原料。中草藥有人參、天麻、麻黃、肉蓯蓉、柴胡、甘草、黃芪、枸杞、黃苓、赤芍、杏仁等500多種。

動物資源

內蒙古自治區有獸類24科114種,占全國獸類450種的25.3%。獸類中有產業狩獵價值的50餘種,珍貴稀有動物10餘種。鳥類51科365種,占全國鳥類1186種的31%。被列入國家一、二、三類保護的獸類和鳥類共49種。獸類有駝鹿、馬鹿、馴鹿、野驢、野馬、野駱駝、梅花鹿、兔猻、貂熊、猞猁、麝、雪豹、盤羊、黃羊、青羊、狍子、獐子、黑熊、雪兔、虎、野豬、赤狐、水獺、北山羊、岩羊等;鳥類有丹頂鶴、白鶴、白鸛、黑鸛、大天鵝、金雕、玉帶海雕、大鴇、中華秋沙鴨、紅嘴松雞、蘭馬雞、榛雞、鴛鴦等。蒙古野驢和野駱駝是世界上最珍貴的獸類,馴鹿是內蒙古特有的動物,百靈鳥是自治區區鳥。此外,鼠類是內蒙古草原上占優勢的居住者。全區有齧齒動物54種,約占全國種數的35%,多屬害獸。

礦產資源

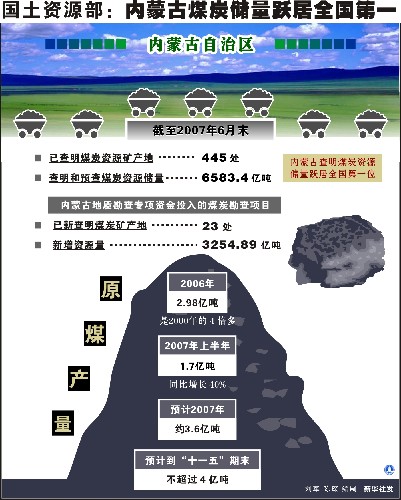

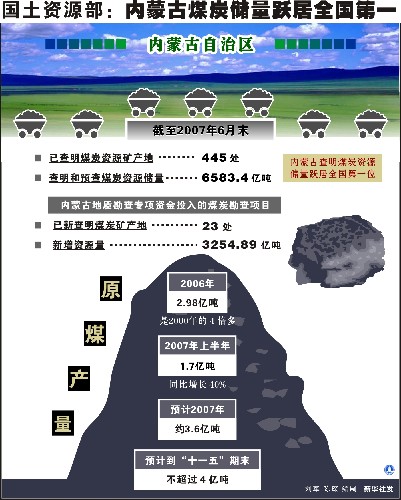

內蒙古自治區是中國發現新礦物最多的省區。自1958年以來,中國獲得國際上承認的新礦物有50餘種,其中10種發現於內蒙古,包括鋇鐵鈦石、包頭礦、黃河礦、索倫石、汞鉛礦、興安石、大青山礦、錫林郭勒礦、二連石、白雲鄂博礦。包頭白雲鄂博礦山是世界上最大的稀土礦山。截止到2015年底,保有資源儲量居全國之首的有17種、居全國前3位的有43種、居全國前10位的有85種。稀土查明資源儲量居世界首位;全區煤炭累計勘查估算資源總量8518.80億噸,其中查明的資源儲量為4220.80億噸,預測的資源量為4298.00億噸。全區煤炭保有資源儲量為4110.65億噸,占全國總量的26.24%,居全國第一位;全區金礦保有資源儲量金688.86噸,銀48817噸;銅、鉛、鋅3種有色金屬保有資源儲量5041.18萬噸。 內蒙古煤炭資源躍居中國第一

內蒙古煤炭資源躍居中國第一

內蒙古煤炭資源躍居中國第一

內蒙古煤炭資源躍居中國第一水資源

內蒙古自治區境內流域面積在1000平方千米以上的河流有107條;流域面積大於300平方千米的有258條。有近千個大小湖泊。全區地表水資源為406.60億立方米,與地表水不重複的地下水資源為139.35億立方米,水資源總量為545.95億立方米,占全國水資源總量的1.92%。另外黃河分水58.6億立方米,黑河分水8億立方米。全區多年平均水資源可利用量285億立方米,其中地表水170億立方米,地下水115億立方米。年人均占有水量2200立方米,耕地每公頃平均占有水量0.76萬立方米,平均產水模數為4.61萬立方米/平方千米。內蒙古水資源在地區、時程的分布上很不均勻,且與人口和耕地分布不相適應。東部地區黑龍江流域土地面積占全區的27%,耕地面積占全區的20%,人口占全區的18%,而水資源總量占全區的67%,人均占有水資源量為全區均值的3.6倍。中西部地區的西遼河、海灤河、黃河3個流域總面積占全區的26%,耕地占全區的30%,人口占全區的66%,但水資源僅占全區24%,大部分地區水資源緊缺。

人口

人口數據

截至2017年底,內蒙古自治區常住人口為2528.6萬人,比上年增加8.5萬人。其中,城鎮人口為1568.2萬人,鄉村人口為960.4萬人;常住人口城鎮化率達62.0%,比上年提高0.8個百分點。男性人口為1305.2萬人,女性人口為1223.4萬人。全年出生人口為23.9萬人,出生率為9.47‰;死亡人口為14.5萬人,死亡率為5.74‰;人口自然增長率為3.73‰。

民族

內蒙古自治區生活著除珞巴族以外的蒙古族、漢族、滿族、回族、達斡爾族、鄂溫克族、鄂倫春族、朝鮮族、錫伯族、土家族、東鄉族、苗族等55個民族。

政治

李紀恆 | 內蒙古自治區黨委委員、常委、書記 |

黨委常委、自治區主席 | |

等人 | 副主席 |

統計時間截至2018年7月 | |

經濟

綜述

2017年,內蒙古自治區實現地區生產總值16103.2億元,按可比價格計算,比上年增長4.0%。其中,第一產業增加值1647.2億元,增長3.7%;第二產業增加值6408.6億元,增長1.5%;第三產業增加值8047.4億元,增長6.1%;三次產業比例為10.2:39.8:50.0。第一、二、三產業對生產總值增長的貢獻率分別為10.3%、14.8%和74.9%。人均生產總值達到63786元,比上年增長3.6%。

2017年,內蒙古自治區居民消費價格總水平比上年上漲1.7%。分城鄉看,城市上漲1.7%,農村牧區上漲1.6%。分八大類消費類別看,呈現“七升一降”。衣著上漲1.3%,生活用品及服務上漲0.7%,教育文化和娛樂上漲1.0%,醫療保健上漲10.0%,居住價格上漲1.7%,交通和通信上漲1.4%,其他用品和服務上漲1.2%;食品菸酒價格下降0.2%。從工業生產者角度看,工業生產者購進價格和出廠價格分別上漲6.3%和10.6%。固定資產投資價格上漲3.4%,農產品生產價格下降4.4%。

2017年,內蒙古自治區完成一般公共預算收入1703.4億元,比上年下降14.4%,如果剔除2016年虛增因素,比上年增長14.6%;一般公共預算支出4523.1億元,比上年增長0.2%。分旗縣看,全區103個旗縣市區一般公共預算收入均超過億元,其中,一般公共預算收入超60億元的旗縣2個,超20億元的旗縣7個,超10億元的旗縣30個。全區財政用於民生方面支出達3158.1億元,占一般公共預算支出的69.8%;財政扶貧支出121億元,增長1.1倍。

2017年,內蒙古自治區全社會固定資產投資總額14404.6億元,比上年下降6.9%。其中,500萬元以上項目完成固定資產投資14219.3億元,下降7.0%。從投資主體看,國有經濟單位投資6647.5億元,集體單位投資92.6億元,個體投資225.5億元,其他經濟類型單位投資7439.0億元。從三次產業投資看,第一產業投資891.1億元,增長15.0%;第二產業投資5617.6億元,下降13.4%;第三產業投資7895.9億元,增長11.6%。按項目隸屬關係分,地方項目完成投資13746.6億元,中央項目完成投資657.9億元。

第一產業

農牧業

農牧業2017年,內蒙古自治區農作物總播種面積798.3萬公頃,比上年增長0.8%。其中,糧食作物播種面積575.8萬公頃,下降0.5%;經濟作物播種面積222.5萬公頃,增長4.1%。糧食總產量達2768.4萬噸,比上年下降0.4%;油料產量222.7萬噸,增長1.2%;甜菜產量363.0萬噸,增長36.4%;蔬菜產量1364.6萬噸,下降9.2%;水果(含果用瓜)產量340.8萬噸,增長7.7%。

2017年,內蒙古自治區牧業年度牲畜存欄頭數達12614.8萬頭(只),比上年下降7.2%;牲畜總增頭數7148.6萬頭(只),總增率達52.6%。牧業年度良種及改良種牲畜總頭數11392.9萬頭(只),良種及改良種牲畜比重90.3%。全年肉類總產量267.6萬噸,比上年增長3.4%。其中,豬肉產量達到73.5萬噸,增長2.0%;牛肉產量達到59.5萬噸,增長7.0%;羊肉產量達到104.1萬噸,增長5.2%。牛奶產量693.0萬噸,下降5.6%;禽蛋產量53.2萬噸,下降8.3%。年末全區農牧業機械總動力3484萬千瓦,比上年同口徑增長4.6%;綜合機械化水平達到83.5%。 內蒙古的農牧業分界圖

內蒙古的農牧業分界圖

內蒙古的農牧業分界圖

內蒙古的農牧業分界圖第二產業

2017年,內蒙古自治區全部工業增加值5109.0億元,比上年增長3.6%。其中,規模以上工業企業增加值增長3.1%。在規模以上工業企業中,國有控股企業增加值增長15.3%,股份制企業增加值增長2.8%,外商及港澳台投資企業增加值增長5.8%。在規模以上工業企業中,輕工業增加值下降9.7%;重工業增加值增長5.4%。從主要工業產品產量看,全區原煤產量達90597.3萬噸,比上年增長7.1%;焦炭產量3046.4萬噸,增長8.2%;天然氣產量299.5億立方米,增長0.1%;發電量達到4435.9億千瓦小時,增長12.3%,其中,風力發電量551.4億千瓦小時,增長18.8%;鋼材產量2002.7萬噸,增長18.0%;鋁材產量214.6萬噸,下降9.1%。

2017年,內蒙古自治區規模以上工業企業實現主營業務收入比上年增長13.7%;實現利潤增長1.2倍。全年規模以上工業企業產品銷售率98.2%,產成品庫存額增長8.8%。

2017年,內蒙古自治區建築業增加值1300.7億元,比上年下降5.9%。全區具有建築業資質等級的建築施工企業1010家,比上年增加19家;施工企業房屋建築施工面積5453.9萬平方米,下降13.3%;竣工房屋面積2031.5萬平方米,下降20.0%;房屋建築竣工率37.2%。全年具有建築業資質等級的建築企業實現利潤56.6億元,比上年增長13.2%。

第三產業

2017年,內蒙古自治區新開工項目17404個,下降11.5%;在建項目投資總規模39027.9億元,增長5.6%。全年房地產開發投資額889.7億元。商品房待售面積1265.6萬平方米,下降8.6%。全年社會消費品零售總額7160.2億元,比上年增長6.9%。按經營單位所在地分,城鎮實現社會消費品零售額6454.6億元,占社會消費品零售總額的90.1%,增長6.6%;鄉村實現社會消費品零售額705.6億元,增長9.5%。全年海關進出口總額942.4億元(人民幣,下同),比上年增長22.8%。其中,出口總額334.8億元,增長15.8%;進口總額607.7億元,增長27.0%。從主要貿易方式看,一般貿易進出口額達535.3億元,占進出口總額的56.8%;邊境小額貿易進出口額達302.9億元;加工貿易進出口額達22.7億元。全年實際使用外商直接投資額31.5億美元。年內全區在工商部門註冊的外商投資企業3453家,比上年增加91家。新設立外商投資企業50家。全年完成貨物運輸總量22.7億噸,比上年增長13.5%。完成貨物運輸周轉量5206.5億噸千米,增長16.9%。全年完成旅客運輸總量16061.3萬人,比上年下降3.8%。完成旅客運輸周轉量362.8億人千米,下降3.3%。 服務業

服務業

服務業

服務業2017年,內蒙古自治區郵電業務總量516.9億元,比上年增長86.7%。其中,電信業務總量(按2015年不變價計算)482.6億元,增長98.0%;郵政業務總量(按2010年不變價計算)34.3億元,增長25.9%。年末本地固定電話用戶232.3萬戶,下降13.3%;行動電話用戶2841.2萬戶,增長15.0%。全區行動電話普及率達到113.2戶/百人。年末網際網路用戶2854.3萬戶,增長15.9%。其中,移動網際網路用戶2360.3萬戶,增長15.4%;網際網路寬頻用戶494萬戶,增長18.4%。全年實現旅遊總收入3440.1億元,比上年增長26.7%。接待入境旅遊人數184.8萬人次,增長3.9%;旅遊外匯收入12.5億美元,增長9.4%。國內旅遊人數11461.2萬人次,增長19.1%;國內旅遊收入3358.6億元,增長27.4%。

截至2017年底,內蒙古自治區金融機構人民幣存款餘額22952.8億元,比年初增加1787.2億元,比上年增長8.4%。其中,住戶存款餘額10730.0億元,比年初增加769.1億元,增長7.7%;非金融企業存款餘額6748.1億元,比年初增加793.9億元,增長13.2%;廣義政府存款餘額4286.5億元,比年初減少33.6億元,下降0.7%。年末全區金融機構人民幣貸款餘額21456.0億元,比年初增加2095.0億元,增長10.8%。其中,住戶貸款餘額5220.1億元,比年初增加601.2億元,增長13.0%;非金融企業及機關團體貸款餘額16234.8億元,比年初增加1495.1億元,增長10.1%。

截至2017年底,內蒙古自治區保險機構共有2826家,比上年增加97家。全年保險業實現原保險保費收入569.9億元,增長17.1%。全年保險業累計賠付支出186.5億元,增長35.4%。全年全區人壽保險實現原保險保費收入306.0億元,累計賠付49.4億元。全年全區農業保險實現原保險保費收入32.5億元,累計賠付支出43.3億元,支農惠農力度進一步得到加強。

社會事業

科學技術

2017年,內蒙古自治區共取得重大科技成果533項,其中,基礎理論成果110項,套用技術成果421項,軟科學成果2項。獲得國家級獎勵的科技成果1項。全年專利申請11701件,授權專利6271件。年內共簽訂各類技術契約數3766個。契約成交金額162.8億元,增長12.9%。其中,區內成交技術金額14.3億元,向區外輸出技術成交金額5.3億元,吸納區外技術成果金額143.2億元。全區共有49個有產品質量檢驗證書的機構,其中,國家檢測中心6個。

| 行政區 | 名單 |

|---|---|

呼和浩特 | 、、 |

包頭 | 、 |

教育事業

截至2017年底,內蒙古自治區共有普通高等學校53所;全年招收學生13.6萬人,增長2.0%;在校學生44.8萬人,增長2.6%,其中,少數民族在校學生11.7萬人,少數民族在校學生中有蒙古族學生10.1萬人;畢業學生11.8萬人,增長5.7%。年末全區有研究生培養單位10個,招收研究生7176人,增長11.7%;在校研究生2.0萬人,增長6.6%,其中,少數民族在校研究生5580人,少數民族在校研究生中有蒙古族研究生4907人。年末有普通高中293所,全年招收學生14.4萬人,下降2.3%;在校學生43.6萬人,下降2.9%,其中,少數民族學生13.2萬人,少數民族在校學生中有蒙古族學生11.9萬人;畢業學生15.3萬人。年末有國中683所,全年招收學生22.5萬人,增長13.9%;在校學生61.9萬人,增長1.0%,其中,少數民族學生17.8萬人,少數民族在校學生中有蒙古族學生15.8萬人;畢業學生21.5萬人。年末有國小1658所,招收學生21.6萬人,下降5.1%;在校學生132.5萬人,下降1.0%;畢業學生22.6萬人,增長13.8%。全區幼稚園在園幼兒人數64萬人,增長5.4%。全區國中階段毛入學率98.88%,國小適齡兒童入學率100%。

| 行政區 | 名單 |

|---|---|

呼和浩特 | (211)、、、、、、、、、 |

包頭 | 、、 |

通遼 | |

呼倫貝爾 | |

赤峰 | |

鄂爾多斯 | |

烏蘭察布 | |

巴彥淖爾 | 河套學院 |

文化事業

截至2017年底,內蒙古自治區有藝術表演團體98個,其中,烏蘭牧騎71個;藝術表演場所21個。現擁有文化館120座,公共圖書館117座,博物館93座,檔案館139座,已開放各類檔案343.3萬卷。年末全區廣播綜合人口覆蓋率99.24%,電視綜合人口覆蓋率99.22%。年末全區有線廣播電視用戶385.6萬戶。自治區和盟市兩級出版報紙27974萬份,出版各類期刊1382萬冊,出版圖書5966萬冊。全年生產故事影片7部,蒙語譯製片100部。

體育事業

2017年,內蒙古自治區體育健兒在國內外重大競賽中獲獎牌222枚。其中,國外獲獎牌35枚,國內獲獎牌187枚。2018年11月,列入全國青少年校園足球改革試驗區。 中國乙級聯賽球隊-包頭南郊聯社

中國乙級聯賽球隊-包頭南郊聯社

中國乙級聯賽球隊-包頭南郊聯社

中國乙級聯賽球隊-包頭南郊聯社醫療衛生

截至2017年底,內蒙古自治區共有衛生機構24217個,其中,醫院775個,農村牧區衛生院1314個,疾病預防控制機構119個,婦幼衛生機構113個,專科疾病防治院(所)51個。年末全區醫療衛生單位擁有病床15.0萬張,增長8.0%,其中,醫院擁有病床11.9萬張,鄉鎮衛生院擁有病床2.2萬張,婦幼衛生機構擁有病床0.4萬張。全區擁有衛生技術人員18.0萬人,增長5.8%,其中,執業醫師、助理醫師7.0萬人,註冊護士7.2萬人。農村牧區擁有村衛生室1.4萬個,擁有鄉村醫生和衛生員1.8萬人。

社會保障

截至2017年底,內蒙古自治區參加城鎮職工基本養老保險人數694.3萬人,比上年增長6.0%;參加城鄉居民社會養老保險人數743.4萬人,增長1.0%。參加失業保險職工人數247.1萬人,增長2.5%;領取失業保險金人數5.3萬人,下降18.3%。參加基本養老保險的離退休人員226.6萬人,下降4.2%。參加基本醫療保險人數2161.5萬人,參加基本醫療保險的職工人數495.1萬人,增長1.4%。養老金社會化發放率100%。

截至2017年底,內蒙古自治區城鎮建立各種社區服務設施4469個,比上年增長7.5%。其中,社區服務中心984個。全區各類社會福利院床位1.7萬張,各類福利院收養人數0.8萬人。全年共有162.9萬人得到國家最低生活保障救濟。全年籌集社會福利資金17.6億元,銷售社會福利彩票62.7億元,分別增長8.6%和8.1%。接受社會捐贈93.5萬元。

環境保護

2017年,內蒙古自治區完成營造林面積99.9萬公頃。其中,人工造林34.2萬公頃,飛播造林6.8萬公頃,封山育林13.8萬公頃,完成中、幼林撫育(作業)面積3.1萬公頃。完成退耕還林和荒山荒地造林面積3.2萬公頃,完成天然林資源保護工程造林面積5.9萬公頃,完成京津風沙源治理工程造林面積8.6萬公頃,完成“三北”防護林五期工程造林面積12.6萬公頃。年末全區森林面積2487.9萬公頃,森林覆蓋率達21.03%。

截至2017年底,內蒙古自治區確定的自然保護區182個。其中,國家級自然保護區29個,自治區級自然保護區60個。自然保護區面積1267.7萬公頃。其中,國家級自然保護區面積426.2萬公頃。優於城市居住區聲環境質量標準的城市比例為16.7%。

2017年,內蒙古自治區萬元生產總值能耗比上年下降1.6%,萬元工業增加值能耗增長2.5%。全年規模以上工業綜合能源消費量增長5.7%,其中,七大高耗能行業綜合能源消費量增長6.2%。主要耗能工業企業噸原煤生產綜合能耗下降8.3%,單位電石生產綜合能耗下降2.2%,噸水泥綜合能耗增長3.1%,噸鋼綜合能耗增長1.4%。

交通運輸

數據

截至2017年底,內蒙古自治區民用汽車保有量498.0萬輛,比上年增長13.3%;其中,本年新註冊汽車53.7萬輛。年末私人轎車保有量277.0萬輛,增長10.3%;其中,本年新註冊轎車27.6萬輛,增長5.3%。

公路

民國三十六年(1947年),內蒙古自治區成立之初,公路方面僅有近千千米的古老驛道供駱駝隊、勒勒車跋涉。64年之後,一個全線貫通東西南北、聯通俄羅斯和蒙古國的公路網路初步形成。2015年,內蒙古公路總里程達到17萬千米。 2011年內蒙古國道圖

2011年內蒙古國道圖

2011年內蒙古國道圖

2011年內蒙古國道圖鐵路

內蒙古自治區境內的鐵路線路由鐵道部下屬的三個鐵路局管轄。斜體為規劃或在建中鐵路。

1.哈爾濱鐵路局

管轄:呼倫貝爾市全境。

幹線:(哈爾濱—滿洲里)、(牙克石—滿歸)、。

支線:(—)、(伊圖里河—)、(東—伊敏)、(朝中—莫爾道嘎)、(伊敏—伊爾灺)、(阿榮旗—扎蘭屯)、加漠線(加格達奇—漠河)、齊加線(齊齊哈爾—加格達奇)。

單位:哈爾濱鐵路局海拉爾鐵路辦事處。

已開行“廣滿俄”等多條鐵路聯運班列,其中“蘇滿歐”是速度最快、運價最低的歐亞貨運大通道。

2.瀋陽鐵路局

管轄:興安盟全境、通遼市全境、赤峰市南部。

幹線:齊通客專、(—)、(北京北—通遼西)、(通遼北—霍林郭勒)、(大虎山—)

支線:(通遼東—讓湖路)、(葉柏壽—赤峰)、赤錦線(赤峰—錦州)、赤大白線(赤峰—大板—白音華)、珠珠線(珠斯花—賀斯格烏拉)、(霍林郭勒—白音華)。

單位:瀋陽鐵路局通遼鐵路辦事處。

3.呼和浩特鐵路局

管轄:呼和浩特市、包頭市、烏海市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市、烏蘭察布市、阿拉善盟、錫林郭勒盟、赤峰市北部。

幹線:(北京北—包頭)、(包頭西—蘭州東)、(烏蘭察布—二連浩特)、(烏蘭察布—通遼北)、(包頭—西安)、集張線(烏蘭察布—張家口南)、集包線(烏蘭察布—包頭)、、、、呼(和浩特)準(格爾)鄂(爾多斯)鐵路。。

支線:、、、、、、、臨策線。

民航

內蒙古有、、、、、、、、、、巴彥淖爾天吉泰機場、、等幾大機場,2016年內蒙古自治區實現了主要城市的機場全覆蓋。 內蒙古主要民航機場分布

內蒙古主要民航機場分布

內蒙古主要民航機場分布

內蒙古主要民航機場分布歷史文化

民族風情

草原盛會一:即遊藝、聯歡的意思,多在草原8月份舉行,源於七百年前。那達幕之日商販雲集,說書獻藝應有盡有,主要傳統運動項目有賽馬、摔跤、射箭。

蒙古包:一詞來自於滿族人對蒙古族住所的稱呼,是遊牧生活的產物。一般高七八尺,寬丈余,先用木桿、牛皮訂成網狀方架數片,然後連成圓倉式,再用圓木組成傘形圓頂,頂中央有一個圓形天窗,晴啟陰合,用以流通空氣,吸收陽光,是草原牧區傳統居住用具,也是外地遊人感興趣的下榻場所。

:蒙古族傳統宗教活動,敖包是在草原、山坡或沙丘高地上用石頭、土塊、柳條等壘築而成的。“”最早是在茫茫無邊草原上建立起來的能識別方向、道路、邊界的標誌,後成為祭祀山神、路神的地方。祭敖包多在7、8月份舉行。祭祀時敖包上插樹條,上面掛有五顏六色的布條或紙旗。在蒙古族人民心中,敖包是神聖的淨地。

飲食文化

蒙古族人的傳統飲食比較粗獷,以羊肉、奶、野菜及麵食為主要原料。烹調方法相對比較簡單,以烤最為著名。崇尚豐滿實在,注重原料的本味。特色美食有、、、、、、資山熏雞、、、、蜜麻葉、德興元等。

傳統食品分為白食和紅食兩種。白食蒙古語叫查乾伊德,是牛、馬、羊、駱駝的奶製品。紅食蒙古語叫烏蘭伊德,即牛、羊等牲畜的肉製品。白食是蒙古族的敬客食品,按照蒙古族的習慣,白色表示純潔、吉祥、崇高,因此白食是蒙古人待客的最高禮遇。

蒙古族敬酒:蒙古族斟酒敬客考究,酒是最能表達朋友之忠誠的珍貴食品。主人將酒斟在銀碗或金杯中,托在哈達上,唱起祝酒歌,表達自己的真誠與感情,此時客人應隨即接過酒,能飲則飲,不能飲則品嘗少許,然後將酒歸還主人,不可推讓,謝絕主人的敬酒。

民間音樂

蒙古族四胡音樂

蒙古族地區流行的四胡,形制和漢族地區的四胡相同,常使用紅木、紫檀木製作,琴筒多呈八方形,蒙以蟒皮或牛皮為面,弦軸和軸孔無錐度,利用弦的張力緊壓軸孔以固定,有的還在琴桿、琴筒上鑲嵌螺鈿花紋為飾,細竹系以馬尾為琴弓,弓桿中部包以長10厘米銅皮或鑲鋼片、象牙,根部裝骨或木製旋鈕,張絲弦或鋼絲弦。有低音四胡、中音四胡和高音四胡三種。

蒙古族馬頭琴音樂

馬頭琴是中國蒙古族民間拉弦樂器。蒙古語稱“綽爾”。琴身木製,長約一米,有兩根弦。共鳴箱呈梯形。聲音圓潤,低回宛轉,音量較弱。相傳有一牧人懷念死去的小馬,取其腿骨為柱,頭骨為筒,尾毛為弓弦,製成二弦琴,並按小馬的模樣雕刻了一個馬頭裝在琴柄的頂部,因以得名。

蒙古族長調民歌

長調是蒙古語“烏日汀哆”的意譯。“烏日汀”為“長久”、“永恆”之意,“哆”為“歌”之意。在相關著作和論文中,也將其直譯為“長歌”、“長調歌”或“草原牧歌”等。蒙古族長調蒙古語稱“烏日圖道”,意即長歌,它的特點為字少腔長、高亢悠遠、舒緩自由,宜於敘事,又長於抒情;歌詞一般為上、下各兩句,內容絕大多數是描寫草原、駿馬、駱駝、牛羊、藍天、白雲、江河、湖泊等。

二人台牌子曲

二人台牌子曲早期出現在清鹹豐年間,是由內地民歌,戲曲曲牌,佛教,道教、祭祀音樂的演奏形式衍變而來,同時融入蒙古民歌的樂器演奏風格。二人台牌子曲是二人台戲曲形式的組成部分,同時又獨立於二人台唱腔之外的器樂曲。二人台牌子曲是二人台音樂中必不可少的組成部分。除用於配合演員演出動作、烘托舞台演出氣氛外,還可以作為民間器樂單獨演奏。二人台牌子曲是蒙漢勞動人民共創的民間音樂形式,100多年來為歌唱勞動人民生活起到了積極的作用,它的音樂創作是蒙漢勞動人民熱愛生活的體現。

潮爾道-蒙古族合聲演唱

潮爾道是很多典籍里的稱呼,如果用蒙語來說,更準確的發音是“潮爾啉哆”。道既啉哆是蒙語“歌唱”的意思,潮爾道就是“和聲演唱”的意思。潮爾道所謂的和聲演唱是兩個聲部和在一起的演唱,其中高音部就是長調,而低音部部分就是潮爾道。

語言方言

蒙古族主要使用(),包括①內蒙古自治區中部蒙古族所使用的察哈爾、巴林、鄂爾多斯、科爾沁、喀喇沁土默特等土語。②巴爾虎-布里亞特方言,包括呼倫貝爾陳巴爾虎、新巴爾虎、布里亞特等土語。③衛拉特方言,包括阿拉善等地蒙古族所使用的土爾扈特、額魯特、察哈爾土語。 蒙古藝術-呼麥

蒙古藝術-呼麥

蒙古藝術-呼麥

蒙古藝術-呼麥漢族和其他民族主要使用漢語,各地不一致,東部地區(東四盟和錫林郭勒盟東部)使用居多;中西部(巴彥淖爾至錫林郭勒盟西部)使用晉語較多;阿拉善盟等受甘肅、寧夏影響較大,以為主。

民族文字

主詞條:

內蒙古自治區使用傳統蒙古文字,主要通用回鶻式蒙古文;與蒙古國主要使用西里爾蒙古文音同字異。蒙古文字從蒙古人開始紀錄自己的語言以來,就有很大的變化。在過去蒙古語還未有文字的年代,要記錄蒙古語就要採用其他友好鄰族的語言文字。傳統蒙文是在回鶻文字母基礎上形成的。早期的蒙古文字母讀音、拼寫規則、行款都跟回鶻文相似,稱作回鶻式蒙古文。

風景名勝

綜述

內蒙古自治區旅遊資源主要由草原、古蹟、沙漠、湖泊、森林、民俗“六大奇觀”構成。森林景觀主要分布在大興安嶺;民俗遊覽主要包括蒙古族歌舞,蒙古族“男兒三藝”——賽馬、摔跤、射箭,那達慕等;名勝古蹟包括呼和浩特市的、、、、、,包頭市的、,伊金霍洛旗的,阿拉善左旗的,赤峰市的遼上京、、,鄂倫春自治旗的等。

自然風光

:中國目前保存最完好的草原,總面積一億四千九百萬畝,有“牧草王國”之稱。6月-9月是呼倫貝爾大草原的最佳旅遊季,尤其7、8月間大草原牧草茂盛,適合在大草原腹地騎馬、垂釣,或在西部的上泛舟。

:地處鄂爾多斯達拉特旗境內,以沙漠景觀和響沙奇觀為主要特色,此外,還有沙湖、沙地綠洲、蒙古族風情等景觀。響沙灣是一個彎形沙坡,背依蒼茫大漠,面臨大川,高度近百米,沙坡斜度為45度,寬度400多米。

:位於寧城縣黑里河國家自然保護區,有“塞外西雙版納”之稱。

:中國第四大沙漠,蒙古語為天,意為茫茫流沙如渺無邊際的天空。沙漠內部,沙丘、湖盆、鹽沼、草灘、山地及平原交錯分布。騰格里沙漠中還分布著數百個存留數千萬年的原生態湖泊,包括和(居延海)。

:早在清代就因被列為呼倫貝爾八景之一,因沙埠古松而著名。是中國唯一以樟子松為主體的國家級森林公園。

:“塞外西湖”,位於呼和浩特西70千米的土默特左旗。水面面積32平方千米,水深2米左右,湖底雜草叢生,水質肥沃,盛產草、鰱、鯉、鯽、團頭魴、武昌魚等魚類及河蝦蟹。

:自然景觀有、、、、、、、、等。

:自然景觀有、、、黃崗梁林海、、、、、等。

內蒙古其他自然旅遊景點:、、、、、、、、等。

人文景觀

:是蒙古帝國創始人成吉思汗的衣冠冢,中國aaaa級旅遊景點,草原歷史文化聖地。由三座相連的蒙古包為主體,陳列了成吉思汗一生相關的物件。

:又名“青冢”,位於呼和浩特市,始建於西漢時期,為明妃的墓地。

:位於鄂托克旗阿爾巴斯蘇木,是內蒙古境內最大的石窟寺建築群,也是中國西夏至蒙元時期較大的石窟寺。

:因在黑山頭而得名,分內城和外城,城牆均為土築。臨近為黑山頭口岸。

:位於正藍旗五一牧場境內,初建於六年(1256年),名開平府,後改為上都。城市布局具有中原傳統風格,有宮城、皇城和外城三重,規劃整齊對稱,形成一條中軸線。

:該市最早和最大的清真寺,始建於清代康熙年間,雍正、乾隆年間又曾多次重修、擴建,形成今日規模。寺內建有聖殿、講堂和穆斯林浴室等重要建築。

:位於錫林浩特市,始建於清乾隆八年(1743年),乾隆三十三年賜漢名祟善寺。乾隆以後至民國間陸續擴建,成為上規模最大的。

:位於寧城縣,是在統和二十五年(1007年)興築規模宏大的陪都中京大定府城。

:呼和浩特市東郊33千米處,保合少多大窯村南,發現於1973年。經鑑定年代為距今70萬年至1萬年前,出土了大量的各種石器。

:位於新巴爾虎左旗境內,為二戰期間日蘇遺蹟,現為重點文物保護單位。

著名人物

三寶 | ||||