俄羅斯帝國(俄文:российская империя,英文:russian empire)簡稱俄國、俄羅斯、沙俄、沙皇俄國或帝俄,別稱。是1721年加冕為後,至1917年退位為止的俄羅斯國家。

俄羅斯帝國同時也是上最後一個國家,由統治。帝國共有1億2560萬人,至1914年達到1億6570萬人,是當時世界上人口第三多的國家,僅次於大清帝國和大英帝國。

1547年,大公加冕為,俄羅斯國家誕生。1721年在與進行勝利後,被俄羅斯授予“全俄羅斯皇帝”的頭銜,俄羅斯正式成為真正意義上的。並於18世紀中後期統治時達到鼎盛。在統治時的俄羅斯參與全歐洲抵抗的,並成為戰後的領導者,此後長期充當“歐洲憲兵”的角色。

俄羅斯帝國是傳統和當時世界之一,直到中葉在中失敗,才顯現出的弊端,導致俄羅斯經濟發展、社會發展和相對落後於其他歐洲強國,雖然在1861年進行,但是並不徹底。1904年,在爭奪勢力範圍的中再次失敗。1914年8月,政局動盪不定的俄羅斯參加,不堪的戰局直接導致了1917年的,簽署退位聲明,俄羅斯帝國滅亡,()成立,同年被通過推翻,由取代。

基本介紹

- 中文名稱:俄羅斯帝國

- 英文名稱:russian empire

- 簡稱:、俄羅斯、、、

- 所屬洲:歐洲

- 首都:

- 主要城市:莫斯科,,赫爾辛基,,,等

- 國歌:《》

- 國家代碼:rus

- 官方語言:

- 貨幣:

- 時區: 2至 12

- 政治體制:君主制

- 國家領袖:、、、等

- 人口數量:1.657億(1914年)

- 人口密度:5.9人/平方公里(1914年)

- 主要民族:、、、、等

- 主要宗教:東正教

- 國土面積:2288萬平方公里

- 水域率:0.27%

- 道路通行:靠右行駛

- 別稱:第三羅馬、歐洲憲兵

- 國家格言:“主與我們同在”

- 國徽:

- 立法機構:

- 農業制度:

- 首任沙皇:彼得一世(大帝)

- 末代沙皇:(殉教者)

- 建立時間:1721年(彼得一稱帝)

- 滅亡時間:1917年(爆發)

- 前身:

- 繼承者:()

國家象徵,國名,面積,民族,國旗,國徽,宗教信仰,地理概況,區域位置,地形地貌,氣候特徵,時區,歷史,概況,早期歷史,基輔羅斯,金帳汗國,莫斯科大公,瓦西里三世,伊凡雷帝,費多爾,鮑里斯·戈東諾夫,空位時期,彼得大帝,葉卡捷琳娜,拿破崙戰爭,向遠東擴張,占領中亞,改革與革命,十月革命,行政區劃,下轄地區,地區建設,政治制度,概述,國家元首,英制議會,內閣,參議院,選舉制度,主教會議,帝國社會,歷代君主,歷代沙皇,歷代皇帝,皇帝頭銜,基礎設施,歷史意義,

國家象徵

國名

俄羅斯帝國是1721年至1917年間俄羅斯的國名。按俄羅斯及世界主流學派觀點,沙皇俄國是1547年~1721年間俄羅斯的國號,而1721年在與的後,被俄羅斯元老院授予“全俄羅斯的皇帝”的頭銜,正式稱皇帝,從此以後的俄羅斯正式國號為“俄羅斯帝國”,“俄羅斯的沙皇(凱撒)”的稱號也變成了“俄羅斯的皇帝”。

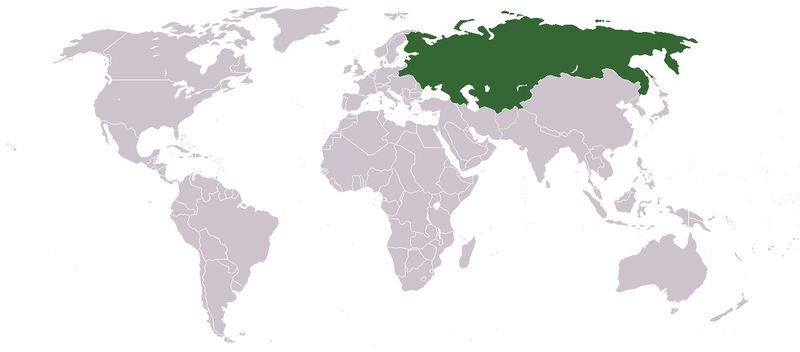

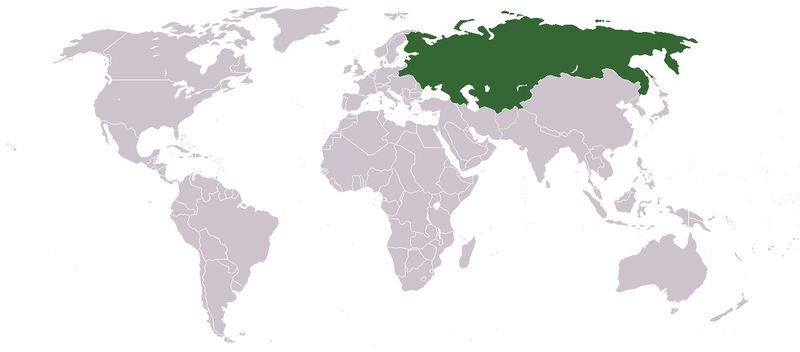

面積

19-20世紀之交的俄國,總面積2288萬平方公里,面積為歐亞兩大洲面積的42%,占整個地球面積的1/22,約占地球陸地面積的1/6。

民族

20世紀初俄國共有200多個民族,使用146種語言和方言。但國家居民的主要部分(近80%),由大、、、和五個民族構成。大俄羅斯人占國家人口的44.3%(5570萬人);人(或稱人)占17.8%(2240萬)和占4.7%(590萬),這三個俄羅斯民族(1917年革命前,“全俄羅斯人”這個術語包括三個主要的東斯拉夫民族——大俄羅斯人、人和)的人口加在一起共占全國總人口的66.8%。

國旗

1721年登基後,俄羅斯帝國的國旗曾是皇室的皇帝私人御旗—金底黑色,19世紀末,才將國旗更改為我們現在知道的樣式。該旗呈橫長方形,長與寬之比約為3∶2。旗面由三個平行且相等的橫長方形相連而成,自上而下分別為白、藍、紅三色。 早期國旗:使用時間(1699-1858)

早期國旗:使用時間(1699-1858)

早期國旗:使用時間(1699-1858)

早期國旗:使用時間(1699-1858)俄羅斯幅員遼闊,國土跨寒帶、亞寒帶和溫帶三個氣候帶,用三色橫長方形平行相連,表示了俄羅斯地理位置上的這一特點。白色代表寒帶一年四季白雪茫茫的自然景觀;藍色既代表亞寒帶氣候區,又象徵俄羅斯豐富的地下礦藏和森林、水力等自然資源;紅色是溫帶的標誌,也象徵俄羅斯歷史的悠久和對的貢獻。白、藍、紅三色旗來自1697年在位期間採用的紅、白、藍三色旗,紅、白、藍三色被稱為。 中期國旗:使用時間(1858-1883)

中期國旗:使用時間(1858-1883)

中期國旗:使用時間(1858-1883)

中期國旗:使用時間(1858-1883)1917年勝利後取消三色旗。 晚期國旗:使用時間(19世紀-1917)

晚期國旗:使用時間(19世紀-1917)

晚期國旗:使用時間(19世紀-1917)

晚期國旗:使用時間(19世紀-1917)1920年蘇維埃政府採用新國旗,由紅、藍兩色構成,左邊為垂直的藍條,右邊的紅色旗面上有一顆五角星和交叉著的鐵錘和鐮刀。此旗後為國旗。

1922年成立後,國旗圖案作了修改,為一面紅旗,左上角有金色的五角星、鐮刀和鐵錘圖案。

1991年蘇聯解體,俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國改稱為俄羅斯聯邦,隨後採用白、藍、紅三色旗為國旗。

國徽

在日趨滅亡的過程中,歐洲兩個大國將雙頭鷹圖案引入自己的國徽,以顯示自己是的合法繼承者地位。一個是俄羅斯,在1473年娶了的公主後,將雙頭鷹圖案放進中,以示莫斯科是第三個羅馬。

俄羅斯帝國國徽

俄羅斯帝國國徽俄羅斯聯邦國徽為。

1993年11月30日,俄決定採用十月革命前伊凡雷帝時代的、以雙頭鷹為圖案的國徽:紅色盾面上有一隻金色的雙頭鷹,鷹頭上是的三頂皇冠,鷹爪抓著象徵君權的權杖和金球。鷹胸前是一個小盾形,上面是一名騎士和一匹白馬。

雙頭鷹由來可追溯到公元15世紀。雙頭鷹原是的徽記。拜占庭帝國曾橫跨歐亞兩個大陸交界處,它一頭望著西方的歐洲東南部,另一頭望著東方的亞洲西部地區,象徵著兩塊大陸間的統一以及各民族的聯合。

1453年,曾輝煌一時的拜占庭帝國被奧斯曼帝國滅亡,拜占庭帝國皇帝英勇戰死。他的兩個弟弟,一個臣服於奧斯曼帝國,另一個帶著兩個兒子和女兒索菲亞·帕列奧洛格逃到羅馬。後來,這兩兒一女在其父死後被羅馬教皇撫養成人。當時的羅馬政治家們為了藉助俄羅斯的軍事力量抵禦奧斯曼土耳其人,便用聯姻的方式將索菲亞許配給了。

索菲婭由此佩戴著威嚴的雙頭鷹徽記來到了俄羅斯。索菲婭協助夫君伊凡三世把俄羅斯的土地基本上聯合到一起,形成了一個疆域遼闊的統一的國家。

1497年,雙頭鷹作為國家徽記首次在俄羅斯的國璽上出現,直至1918年。

1993年11月30日,這隻象徵俄羅斯國家團結和統一的雙頭鷹又“飛”回到俄羅斯的國徽上。二十世紀末,從法律上確定了是俄羅斯的國家象徵。

宗教信仰

俄羅斯帝國的國教是俄羅斯東正教,沙皇是其領袖,同時還保有最高保護者的稱號。沙皇雖然能夠進行任命與去職,卻不能修改教條及教會傳授的內容。東正教在宗教意義上的領導機關是最神聖主教會議,這一會議在宗教事宜上享有極大的權力。理論上所有宗教信仰都是自由的,但對於猶太人則有一定的限制。 聖巴索大教堂,俄羅斯最著名的東正教場所

聖巴索大教堂,俄羅斯最著名的東正教場所

聖巴索大教堂,俄羅斯最著名的東正教場所

聖巴索大教堂,俄羅斯最著名的東正教場所地理概況

區域位置

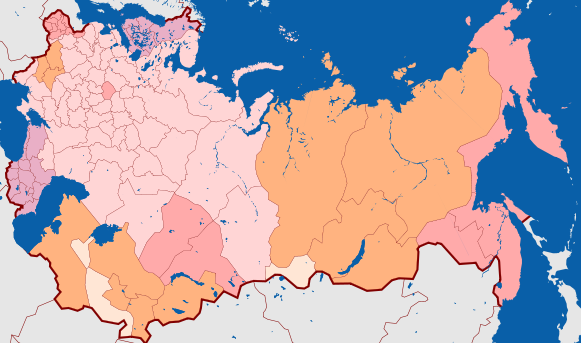

俄羅斯帝國地跨歐亞兩大洲(1799~1856年間一度在北美建立了殖民地),面積達到2288萬平方公里(1914年),略小於,遠大於,是當時世界上面積第二大國,僅次於,其領土東起,囊括整個和,西抵,南至、和,隔(黑龍江)和與中國相望,陸上與(1910年前)、(1905年後)、中國(1912年前為、1912年後為)、、()、()、、、德意志帝國、、等國家或地區接壤。 俄羅斯帝國版圖(1914年)

俄羅斯帝國版圖(1914年)

俄羅斯帝國版圖(1914年)

俄羅斯帝國版圖(1914年)地形地貌

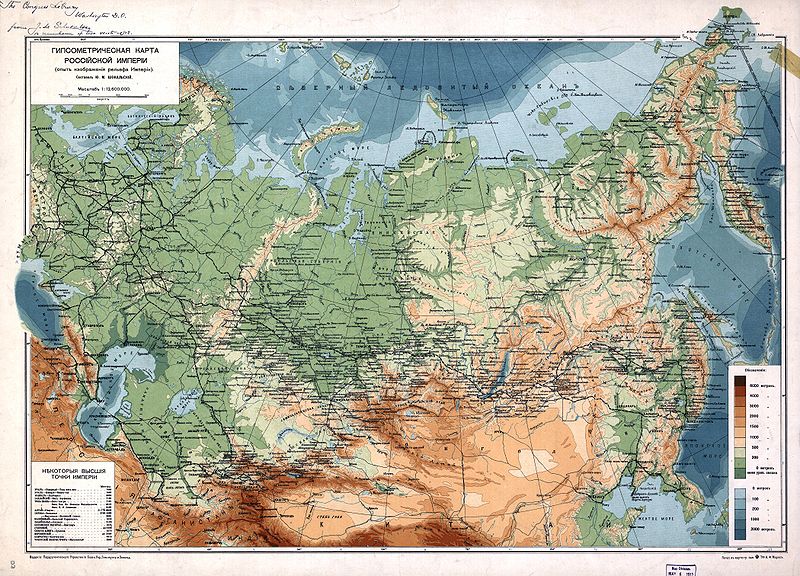

俄羅斯帝國主要包含五個地理單元:

①、以東的,此地寒冷荒蕪、地形崎嶇、人煙稀少、針葉林和苔原廣布,森林資源豐富,主要城市有、等。

②、以東、勒拿河以西部分的,此地海拔不及東西伯利亞,故較之而言相對溫暖,交通與經濟亦較後者發達,穿過此地,重要航道阿穆爾河(黑龍江)以及重要港口()亦在此處,世界最深的淡水湖在此區南側,重要城市有、符拉迪沃斯托克(海參崴)等。

③、以東、葉尼塞河以西的,此地地勢低平,針葉林和凍土廣布,氣溫較低,不適宜農業生產,但交通和水系發達,穿境而過,西伯利亞大鐵路亦在南側,另此地石油資源豐富,故經濟發達,重要城市有、等。

④、地區,此地較俄國其他地區而言位於更南方,故日照較充足,、地區種植面積廣大,地區草原廣布,是俄國重要的畜牧業基地,此地地形自東向西傾斜,東為、中部為,西為,主要城市有、、等。

⑤、地區,此地是俄羅斯帝國的中心地帶,城鎮廣布、交通發達,是俄國的政治、經濟中心,北部氣候較寒冷,西北部濱海,航運捕魚業發達,南部烏克蘭地區氣候溫暖,農業發達,整個地區地勢低緩,水系發達,、等重要河流都流經此處,主要城市有、、、、、等。

氣候特徵

俄國絕大多數地區都以為主,僅山地部分為、北部北冰洋沿岸為。

時區

俄國面積遼闊,故地跨十個時區(東二區至東十二區)。

歷史

概況

1453年5月29日,經過兩年的包圍,攻克君士坦丁堡(伊斯坦堡),東羅馬帝國皇帝戰死。東羅馬帝國滅亡, 末代皇帝的侄女索菲婭·帕列奧羅格和俄羅斯大公結婚成為第二任妻子,索菲婭·帕列奧羅格和俄羅斯大公的兒子繼承王位成為,從此以後,俄羅斯王室繼承了東羅馬帝國王室的血脈,以自居。 伊凡三世

伊凡三世

伊凡三世

伊凡三世俄羅斯人的祖先為羅斯部族。

公元15世紀末,莫斯科公國大公建立了中央集權制國家——。

1547年,自封為“”,自起首都為莫斯科,其國號稱俄國。

16—17世紀,流域、和各族先後加入俄羅斯,使它成為一個多民族國家。

17世紀中期地處歐洲東部的東正教國家和俄羅斯合併為統一的國家。

1689年8月彼得一世正式親政。

17世紀90年代末,探險家約翰·帕特庫爾通過《普列奧布拉任斯科耶條約》成功將,丹麥和結成聯盟,三國於是於1700年發動了。經過1700—1721年的,俄羅斯從瑞典王國得到了通往的出海口,使俄羅斯從內陸國變為瀕海國。

1712年後俄國沙皇彼得一世遷都至(在一戰時該城改名為彼得格勒),以窺視歐洲大陸。

1721年,俄國沙皇改國號為俄羅斯帝國,稱彼得大帝。

1812年,俄羅斯帝國在中,成功擊退了皇帝親自率領的法國軍隊。

1825年12月貴族革命者在彼得堡舉行起義(即),被鎮壓。

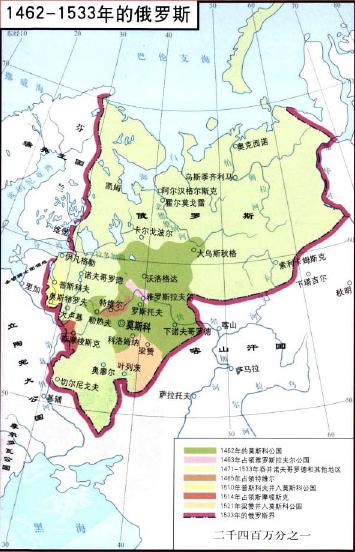

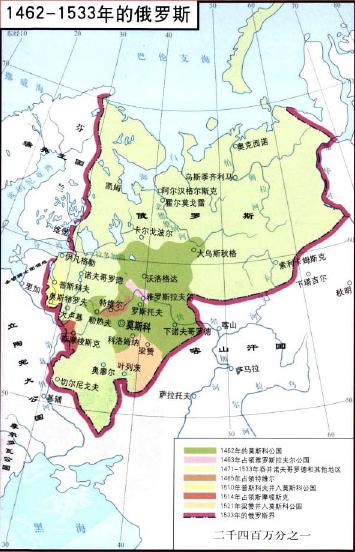

1861年廢除。 1462~1533年的俄羅斯

1462~1533年的俄羅斯

1462~1533年的俄羅斯

1462~1533年的俄羅斯俄羅斯帝國在18世紀開始現代化併到處擴張,成為歐洲列強之一,並與中國清朝發生衝突,中俄先後簽下《》(同治三年,1864年)、《塔城界約續約》(八年,1869年)和《》(光緒七年,1881年)不平等條約,分別割占中國大西北以及“西北部十佐領”之地(現分屬蒙古、俄羅斯),總計70多萬平方公里。《》、《》把黑龍江以北、以東的100萬平方公里土地割讓給俄羅斯帝國。同時,沙俄對土耳其發動一系列戰爭(),奪得大片領土。沙皇尼古拉一世統治時,沙俄還曾干涉歐洲的1848年革命,一度自詡為歐洲憲兵。

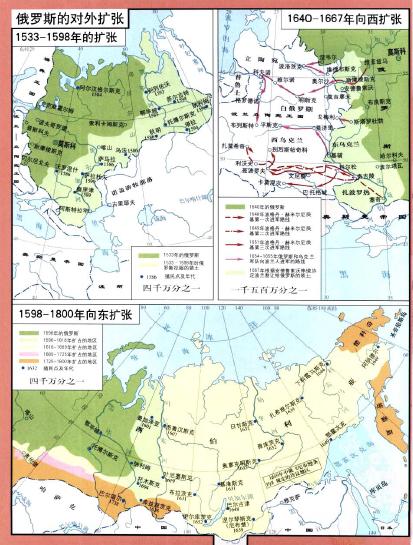

俄羅斯的對外擴張

俄羅斯的對外擴張然而20世紀初開始,俄羅斯帝國的實力開始下降,人民也對現狀日漸不滿。1905年,沙俄在中被擊敗。1914年,處於內憂外患的俄國捲入,從1915年處於戰爭劣勢階段,人民處於水深火熱之中,革命一觸即發。1917年3月(俄歷2月),俄國二月革命爆發,俄國皇帝尼古拉二世退位,俄羅斯帝國滅亡。同年11月,列寧領導的爆發,推翻了二月革命後成立的臨時政府,並退出第一次世界大戰,向敵國德國賠償巨款,並割讓俄國西部領土100多萬平方千米。列寧改國名為(簡稱蘇維埃俄國或蘇俄)。為了打擊反蘇維埃的勢力,列寧下令處死已退位的皇帝尼古拉二世一家。1922年,和、、聯邦等國組成了,蘇聯作為一個主權國家成立了。

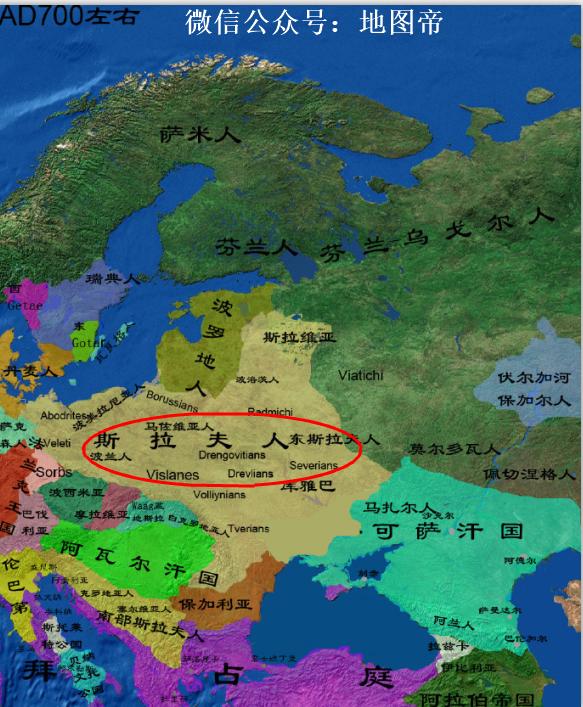

早期歷史

俄羅斯民族的祖先是成長於的的一支。俄羅斯民族是一個善於流動的民族,稱之為具有“液態因素”。作為的一支,早期的俄羅斯人生活在西起、東到以及北岸的廣袤的東歐平原上。這塊土地的地理概貌是:森林與沼澤交錯、河流縱橫、土質以砂質黏土為主,同時遠離海洋、與大草原連線。 早期歷史

早期歷史

早期歷史

早期歷史在公元初,東斯拉夫人還保留著氏族制,每個部落由幾個氏族組成。他們砍伐森林,平整土地,從事耕作,集體飼養牲畜,狩獵和打魚,一切問題由氏族大會決定。

基輔羅斯

古羅斯國家形成於公元9世紀末的歐洲東部內陸平原和森林地帶。862年,留里克統治。882年,的親屬、諾夫格羅德公國的大公征服基輔公國和其他一些部落,逐步以基輔為中心建立起一個國家(史稱基輔羅斯),取得稱號。 基輔羅斯時代

基輔羅斯時代

基輔羅斯時代

基輔羅斯時代後來的繼任者包括:(912年~945年);(伊戈爾之妻945年~962年);(965年~973年);(978年~1015年在位)......該國經歷了從專制統治(862年~1132年)到采邑統治貴族時期的發展演變。13世紀初,基輔羅斯衰落,封建制度與諸侯分立。

金帳汗國

1237年,興起於亞洲東北部蒙古草原上的遊牧民族蒙古人建立的蒙古帝國大軍入侵歐洲東北部地區東北羅斯,攻占,1240年攻占。諸侯割據與的崛起。伊凡·卡利達(1325年~1340年)取得弗拉基米爾及全羅斯大公稱號,史稱“”。其繼任者是(1341年~1359年在位)。

1359年~1389年在位的季米特里·頓斯科伊大公,第一次率領俄羅斯諸公國打敗了蒙古,取得了暫時的獨立,但不久,獨立被取消。

1380年,德米特里大公(1359年~1389年在位)率軍在平原擊敗蒙古軍隊,被尊稱為(亦即“頓河的德米特里”)。莫斯科的王公還有:(1389年~1425年),與金帳汗國關係時好時壞,不時發生衝突。此時兼併周邊的其他俄羅斯公國,不斷地積蓄實力,開始具備了國家獨立的實力。(1425年~1462年在位),(1462年~1505年在位)。

莫斯科大公

(1462年~1505年在位)起到了巨大的歷史作用。伊凡三世是,是俄羅斯歷史上著名的大公之一。伊凡三世時期,莫斯科統一了、、、這幾個俄羅斯公國。伊凡三世是個運氣非常好的莫斯科大公。

1472年,他娶末代皇帝的侄女為妻,1480年,與阿赫馬德汗的戰鬥中,貪生怕死的伊凡三世臨陣逃跑,但俄羅斯的軍隊仍然堅持不後退,由於天氣寒冷,阿赫馬德汗不戰而退,伊凡三世聽說蒙古的軍隊退走了,才在身邊的人的勸說下返回前線,撿來個勝利,於是停止對(goldenhorde)的納貢,結束了兩個半世紀的蒙古人統治,莫斯科大公國獨立。15世紀後期,莫斯科漸漸流傳一種說法,認為莫斯科公國是的繼承者,莫斯科為“第三個、也是永久的羅馬”。伊凡三世在檔案中偶爾有兩次也把自己冠以“царь”的頭銜,但始終不敢對外公開正式稱沙皇。真正正式加冕為沙皇並對外公開稱沙皇的是(1547年)。

1497年,伊凡三世頒布了(sudebnik),初步建立了莫斯科大公國的政府機構。在這部法典中,規定了拜占廷的雙頭鷹為俄羅斯國徽。同年,一面鍍金的徽記被安放在了的斯巴斯基塔樓(spasskayachamber)上。俄羅斯獲得了象徵自己國家的標誌。同樣在這部法典中,他還限制了農民的流動,規定只有在聖節(俄歷11月26日)前後兩周期間,農民才可離開土地四處走動,開闢了莫斯科公國的農奴化進程。

瓦西里三世

·伊萬諾維奇,和索非亞之子。莫斯科大公。繼承父親政策,努力統一俄羅斯。1510年兼併公國,1521年兼併公國,大致完成了東北俄羅斯各公國的統一。於是宣稱“我的意志就是神的意志”,不使貴族和諸大公參與政治,一切問題均以專制方式解決。這個時期,有人(僧侶菲洛費)做讚辭給大公,稱“莫斯科是第三個羅馬,將永遠繁榮”,歌頌這種專制統治。對大公政治的反對者加以嚴厲的處罰。因此造難的有尼爾·叔伊斯基、馬克西姆·格勒克等。在對外政策方面,與金帳汗國分裂出來的、的交往逐漸提到議事日程上來。對的戰爭也時斷時續。

伊凡雷帝

·瓦西里耶維奇,與之子。三歲即位,母親暫時攝政,卻苦於大貴族們的橫暴。1547年加冕稱,俄羅斯從此開始了對外的擴張政策。得到封建領主階級的支持,1549年設立了特別會議,編纂新法典,改革地方和中央的政治、行政、經濟、軍事,尤其是軍事改革,使俄羅斯走向強大;打破了領主政體對沙皇的一切權力限制,而以前的大公權力很小,受領主們很多限制,伊凡四世消除了領主政體,建立沙皇專制政體,打擊地方割據勢力,統一俄羅斯;軍事強大後,開始對外擴張。在1547~1552年的遠征中滅亡了,1556年也被吞併。到1557年,也於伊凡。然後使大臣服於俄羅斯。 伊凡雷帝

伊凡雷帝

伊凡雷帝

伊凡雷帝伊凡四世時期,俄羅斯開始成為多。1572年粉碎。滅掉汗國是俄羅斯歷史上重大的轉折點,標誌著從此以後俄羅斯力量強於蒙古的力量,攻滅喀山改變了俄羅斯人與蒙古韃靼人的力量對比;粉碎意義重大,克里木汗國當時是土耳其之鞭,當時奧斯曼土耳其前進侵略的陰影籠罩著整個東歐大陸,而粉碎克里木汗國使奧斯曼土耳其統治俄羅斯及東歐再也不可能;打開了通往的道路。

以英國船開闢北方航路為契機,伊凡開始探索通往西歐的近道。1558年發動戰爭,試圖向波羅的海擴張。由於鄰近國家的介入和貴族的反對而受阻,使戰爭長期化,打了二十五年。雖然沒有達到預期的目的,但是向歐洲展示了俄羅斯的國力。

在俄羅斯歷史上有著深遠影響,關於伊凡雷帝的神話傳說在俄羅斯多得不勝枚舉,當代還在廣為流傳。他是一位出色的政治家、軍事家、外交家、作家,是國家明哲的楷模,但他近乎是一個瘋子。伊凡雖然是個富有才智、英明能幹的君主,但是在另外一方面,他在性格上有很強的猜忌心理,好激動,殘忍,對貴族們嚴厲鎮壓。盛怒之下,竟然用手杖打死了長子伊凡太子,使人感到特別驚駭和恐怖。“雷帝”的外號由此而來。

費多爾

(1557年~1598年)1584年~1598年的俄羅斯沙皇。

伊凡四世之子。母親為·羅曼諾夫娜。娶伊琳娜·戈東諾娃。無子,有一女費奧多西亞·費奧多羅夫娜女大公。費多爾死後,絕嗣。

鮑里斯·戈東諾夫

鮑里斯·費奧多羅維奇·戈東諾夫(борисфедоровичгодунов,1552年~1605年)1598年~1605年間的俄羅斯沙皇。

韃靼貴族出身。曾經侍奉過。他妹妹伊琳娜嫁給伊凡雷帝的幼子費。費多爾身體有病,智力不健全,因此大權被戈東諾夫所掌握。1598年費多爾去世,無子嗣。滅亡。全俄推舉戈東諾夫為俄羅斯沙皇。他繼承伊凡雷帝遺志,停止與波蘭的戰爭,在北方向瑞典發動戰爭,擴大了波羅的海出海口。向東繼續侵略,南方與交戰,修建了一系列要塞城市。他推進俄羅斯農奴化進程,規定如果一個自由人為他人工作滿六個月以上,就淪為這個人的奴僕。還公布逃亡農奴的追捕期限為五年。在位末期俄羅斯不斷發生農奴起義。1605年去世。兒子費多爾即位,不久被起義者殺死。

空位時期

空位時期是俄羅斯歷史上1605年~1613年這一段時期。

1591年,俄羅斯沙皇的同父異母兄弟、有王位繼承權的被秘密殺害。1604年,一個自稱是季米特里的人出現,並且得到了波蘭國王三世的支持。1605年,戈東諾夫的兒子被殺,季米特里即位,史稱“偽沙皇季米特里”或“偽季米特里”。

由於採取親波蘭的政策,偽季米特里觸怒了俄羅斯大貴族。在大貴族瓦西里·舒伊斯基的率領下,季米特里被殺,舒伊斯基即位,號稱(1606—1610)。1607年,另一個偽季米特里出現了,再次得到波蘭的支持。1610年,波蘭軍隊在打敗了俄瑞聯軍之後,攻占莫斯科,舒伊斯基被殺。這一次,想讓自己的兒子瓦迪斯拉夫繼承俄羅斯王位,後來又改變主意想自己兼任。但是波蘭入侵者在1612年被波扎爾斯基等俄羅斯貴族們召集的軍隊驅逐。

1613年,全俄羅斯(zemskysobor)宣布立17歲的為沙皇。開始。

彼得大帝

俄國開始只是一個在莫斯科附近的小國,其帝國的地位並不被歐洲承認。1696年,年輕的成為沙皇,一開始他為了保護南方的國界而開始對抗信奉伊斯蘭教的和奧斯曼帝國。為了繼續與奧斯曼帝國的戰爭,彼得開始到歐洲尋找盟友並學習西方的科學技術,拜訪了()、荷蘭、英國和神聖羅馬帝國()等。 彼得一世

彼得一世

彼得一世

彼得一世為了增加與西方交流的機會和尋找俄國在的出海口,彼得在1700年與停戰,並對當時歐洲最強國家之一的宣戰。在的,瑞典軍證明了俄軍完全不是他們的對手。幸運的是,瑞典在這時陷入了波蘭王位的爭奪當中。在這喘息的時間,彼得建立了一支新式西方化的軍隊;當兩支軍隊在1709年在再度相遇時,俄國擊敗了瑞典,1712年彼得遷都到了他新造的,致力於俄國的西方化。

一直持續到了1721年,瑞典簽署了《尼斯塔得條約》,俄國終於得到了在的出海口以及與西方交流的視窗。

葉卡捷琳娜

時代可以說是俄羅斯帝國的第二個強盛期,帝國在南方和西方得到相當大的新版圖。1768年,與昔日地跨歐亞非三洲和黑海東地中海沿岸地區、並征戰和稱霸了數個數個世紀已久的伊斯蘭教封建神權大帝國奧斯曼帝國之間的爆發,在1774年以《凱納甲湖條約》的簽訂而結束。根據這個條約,俄國取得了原屬於奧斯曼土耳其帝國的出海口,的韃靼則脫離”獨立“,而葉卡捷琳娜在1783年吞併了。1787年,第二次俄土戰爭爆發,1792年戰爭結束後,俄國將其勢力伸入屬下的;雖然奧斯曼帝國的勢力沒有被俄羅斯帝國完全趕出地處歐洲東南部地區的巴爾幹半島,但已不再是俄國的嚴重威脅了。在西方,俄國則趁著波蘭國勢日虛之際,與、瓜分。 葉卡捷琳娜二世

葉卡捷琳娜二世

葉卡捷琳娜二世

葉卡捷琳娜二世拿破崙戰爭

身為一個歐洲的主要國家,俄羅斯帝國也無法避免的參與了。1812年6月,法國皇帝拿破崙率領了60萬大軍侵略俄國,這支部隊比俄國正規軍大兩倍以上,而且裝備更加精良。但在拿破崙推進的同時,也同時面臨了過度擴張的問題。俄國使用了的策略,而拿破崙又遇上俄國寒冷的冬天,使得拿破崙遭遇了災難性的慘敗:不到3萬人能回到他們的祖國。在法國軍隊撤退之際,俄國軍隊則推進到中歐和西歐,最後到了巴黎的城門邊。在擊敗拿破崙後,皇帝被視為“歐洲的救世主”。 亞歷山大一世

亞歷山大一世

亞歷山大一世

亞歷山大一世向遠東擴張

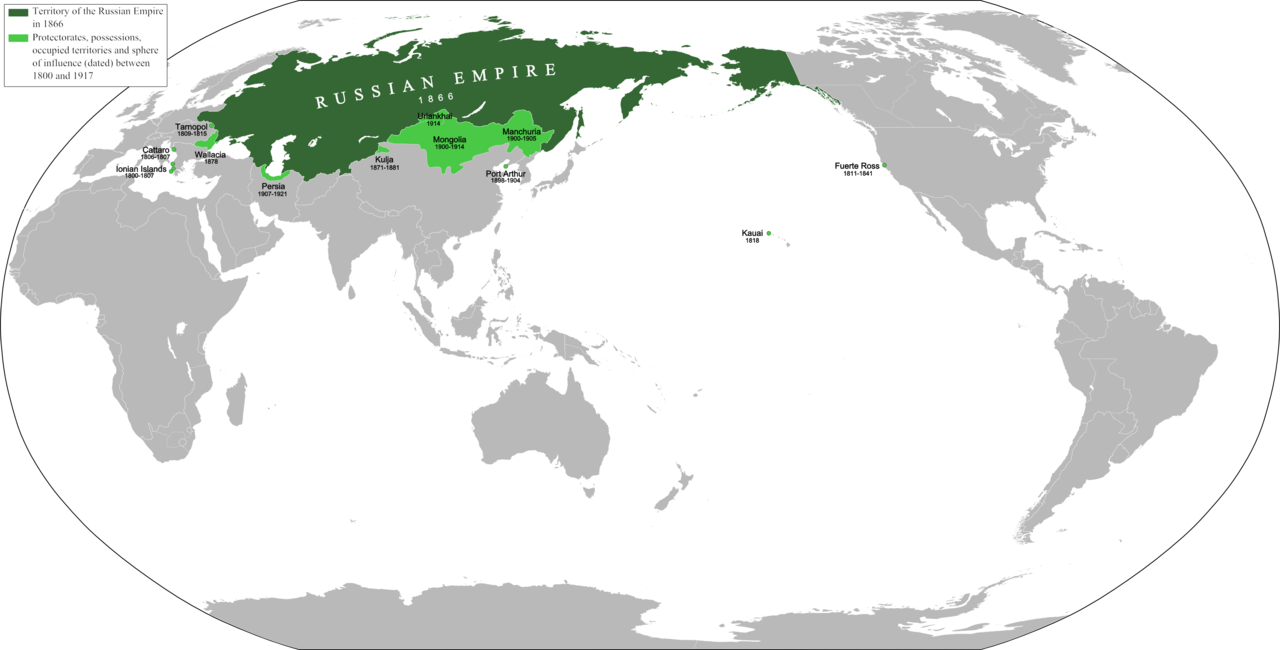

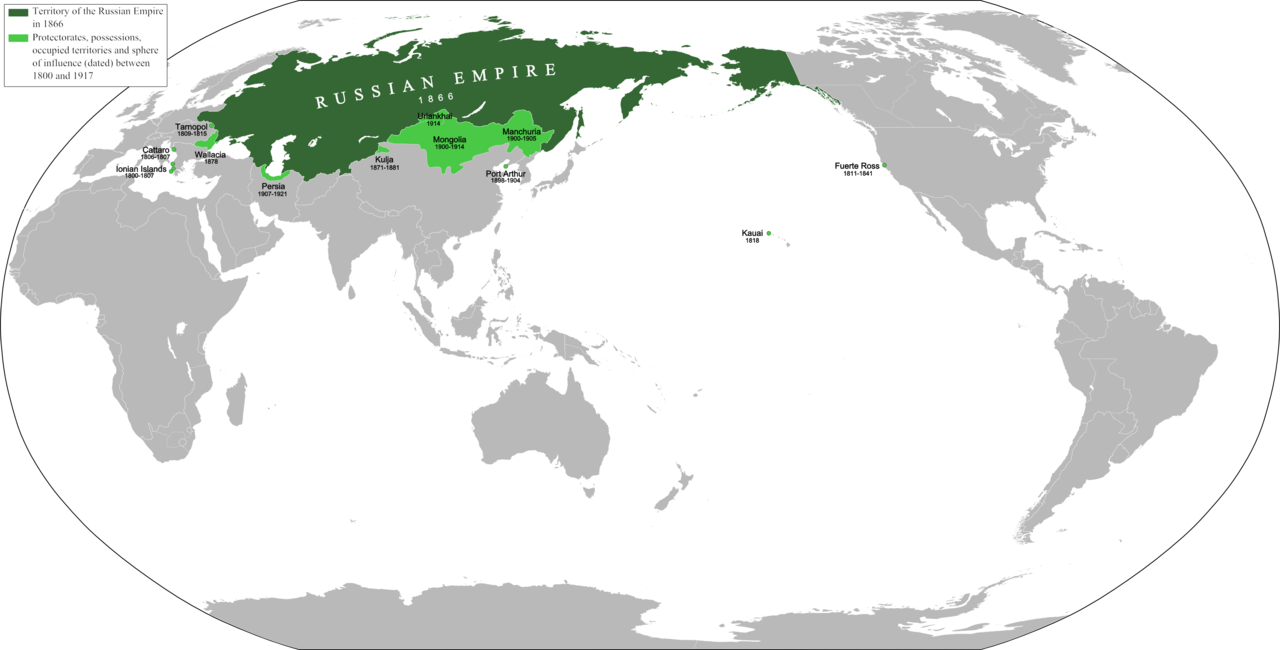

早於17世紀,俄國已積極向遠東擴張,並與中國清朝發生衝突。中俄分別於1689年和1727年簽署《》《》和《》確立邊界,但這並未阻止俄國的野心。 1866年,深綠:正式領土;淡綠:勢力範圍

1866年,深綠:正式領土;淡綠:勢力範圍

1866年,深綠:正式領土;淡綠:勢力範圍

1866年,深綠:正式領土;淡綠:勢力範圍1858年5月,俄國乘侵略中國之際,俄國以武力威脅清政府簽署《》,以黑龍江為邊界。1860年簽訂的《》,更把整個(包括)吞併,並獲得海參崴這個,以擴展其於西太平洋的影響。

另一方面,俄國亦企圖將勢力染指及,與日本展開爭奪。1875年5月7日,日本與俄國簽訂《》,俄國將所占的千島群島給予日本,換取日本所占的庫頁島南部。

1858年至1911年,俄國先後逼迫清政府簽訂了一系列不平等界約,又夥同英國對中國帕米爾地區進行了兩次私自瓜分,將中國東北和西北的大片領土納入其版圖,策動外蒙古與中國分離,並武裝侵占了江東六十四屯、唐努烏梁海(1944年被正式併入俄羅斯)等地區,總計使中國喪失了330多萬平方公里領土.。

19世紀末期,俄國向租借大連,成立。俄國亦藉得到了的建築權對內滿洲(即)進一步侵略,意圖建立所謂“黃俄羅斯”。旨在將土地廣袤,人口稠密的內滿洲也轉變為俄國的殖民地。此為俄國遠東大戰略的最終目的。1900年的(即俄國加入八國聯軍侵略中國,製造、等外交事件,洗劫內滿洲諸多城鎮)之後該戰略的實施步伐被大幅度的加快。但由於俄國在1905年的中敗於日本帝國,並且本國也爆發革命,該項戰略計畫遂成畫餅。 俄羅斯帝國全盛時期版圖

俄羅斯帝國全盛時期版圖

俄羅斯帝國全盛時期版圖

俄羅斯帝國全盛時期版圖

俄羅斯在北美洲亦曾經於1787年占有土地,但在1867年將其以七百二十萬美元的價格賣給美國,即當代的。

占領中亞

俄羅斯最早向中亞的活動,是時代,當時已向擴張。在失敗後。在伊格納契夫慫恿下,向中亞擴張。由鹹海出發。前往希瓦汗國與布哈拉。

這二國成為。1864年,攻打與。1877年,占有全中亞。沙俄還企圖通過支持浩罕汗國的侵略者染指新疆,並出兵攻占了伊犁,最後在擊敗、堅決交涉的情況下“戀戀不捨”得離開了伊犁,但還是割走了中國在新疆的不少領土。

改革與革命

16世紀中期俄國成為地處歐洲東部邊陲半亞洲的的封建國家,盛行封建農奴制。由於封建農奴制的阻礙,到19世紀中期,俄國的工業發展緩慢,落後於其他主要。俄國農奴境況十分悲慘,暴動頻繁。 亞歷山大二世

亞歷山大二世

亞歷山大二世

亞歷山大二世面對嚴重危機,1861年,皇帝不得不簽署廢除的法令。法令規定,農奴在法律上是“自由人”;地主再也不能買賣農奴和干涉他們的生活;農奴在獲得“解放”時,可以得到一塊份地,但他們必須出錢贖買這塊份地。

1861年改革,是沙皇自上而下實行的資產階級性質的改革,因為農奴制的廢除有利於資本主義的發展,使俄國發展成近代資本主義強國,成為近代歷史上的重大轉折點。但是這次改革不夠徹底,保留了一部分封建殘餘。

1905年的失敗使得民眾對沙皇制度的不滿大增,在首都發生了大規模的民眾的反戰請願,由於軍警擅自開槍鎮壓造成了所謂的“”,此事件成為了1905年全俄大革命的導火索。此次革命雖然成功被鎮壓,然而嚴重撼動了沙皇的威權。並且也使得改革迫在眉睫。於是沙皇啟用進行改革,上任後推行制度並嚴厲鎮壓農民運動,儘管頗具成效,可惜仍沒有從根本上解決社會問題。

1914年,在歐洲大陸爆發,俄國加入英法對德奧宣戰,第一次世界大戰給俄國人民帶來了深重的苦難。大戰後期,1917年3月,俄國爆發“”,沙皇俄國長達長達三百多年的的專制統治被推翻。

十月革命

1917年俄國後,俄國建立了資產階級臨時政府,它與二月革命中建立的工人士兵代表同時存在。因此它是一次。俄國臨時政府掌握著主要政權。資產階級臨時政府不顧人民死活,繼續進行世界大戰,激起了人民的強烈反對。並且大肆逮捕和殺害黨人。被迫轉入地下狀態。由於形勢發生了變化,布爾什維克黨在8月確定了武裝起義的方針。 十月革命

十月革命

十月革命

十月革命1917年11月6日晚,秘密來到彼得格勒的起義總指揮部——,領導起義。1917年11月7日晚9時45分,隨著停泊在俄國首都彼得格勒附近的軍艦“”號的幾聲炮響,起義軍向資產階級臨時政府的最後據點—發起了總攻。最終,武裝起義取得勝利。這就是歷史上著名的俄國“”。

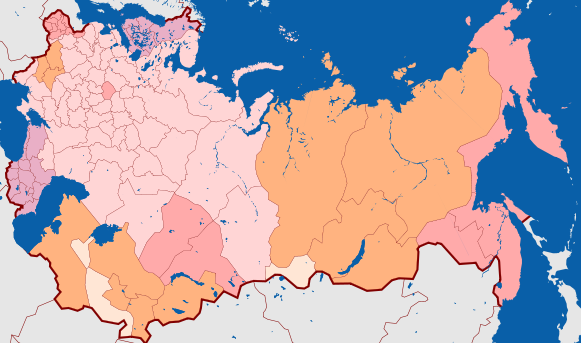

行政區劃

全盛時期國土面積達到2288萬平方千米,人類史上僅次於大英帝國和蒙古帝國。最東曾占據(1867年賣給美國),勢力範圍廣大。為了更好地管理,俄羅斯分成了81個省、20個區及1個自治區。俄國歐洲部分的政治疆界大致和的自然邊界一致,但在此之外它還占有芬蘭會議王國以及波蘭會議王國。它的北界達到了北冰洋以及北冰洋中的諸島。俄羅斯帝國的以東部為其亞洲北部的領地,以及其南部的草原。俄羅斯帝國的亞州部分和歐洲部分以,,以及裏海—為界。南界達到了東南岸以及高加索山脈。西部邊界在傳統意義上從途徑直到河口,包含了俄羅斯所占有波蘭的部分。西邊鄰國有,,以及。 1914年俄羅斯的行政區劃

1914年俄羅斯的行政區劃

1914年俄羅斯的行政區劃

1914年俄羅斯的行政區劃下轄地區

另外還有俄羅斯帝國的附庸國和保護國,比如,和1914年後的()等則在俄羅斯的亞洲部分占了11個省,17個區和一個自治區()。而除俄羅斯本土外,還有另外8個在芬蘭,10個在波蘭。俄羅斯的歐洲部分因此擁有了59個省和一個區(頓河區),而戰爭部長對頓河區擁有管轄權;其他的也都有自己的省長和副省長,後者主要是管理當地政府。 沙俄版圖

沙俄版圖

沙俄版圖

沙俄版圖此外,通常在幾個省的省長之上還設有一個秘書長,秘書長一般擁有調動自己管轄範圍內軍隊的特權。1906年,俄羅斯帝國已經在、、、、和設有秘書長。較大的城市(、、、塞瓦斯托、、、)還有獨立於省的,它們自己的管理系統;在這些城市中總警監相當於省長。

地區建設

政治制度

概述

根據歐洲王族家譜年鑑的記載,俄羅斯在1910年時實施的是式的資產階級政體。這個政體建立於1905年10月,並且作為過渡期和自成一格的政體。然而在這天以前,俄羅斯皇帝的權利是專制而且無限的。 1912年的俄羅斯帝國

1912年的俄羅斯帝國

1912年的俄羅斯帝國

1912年的俄羅斯帝國在十月宣言修法和第一帝國開始後(1906年4月27日),專制這個字就被謹慎地保存著,但是權力已轉為有限的程度。然而這種政權並沒有辦法成為有意義的憲法,因為還缺少了議會單位。但是無限專制卻給了自我限制專制體系一個空間,無論將會永久專制,或是只按獨裁者的意見統治及行事,都只會增加各黨間的衝突而已。那么,當前看來,俄羅斯的政府系統最好定義為專制皇帝下的君主權力有限體制。

國家元首

在1721年時改稱自己為皇帝,並且宣布自己為全俄羅斯的皇帝。之後的統治者也一直延用這個名稱,一直到1917年二月革命被推翻為止。

俄羅斯的君主在1547–1721年間一直使用沙皇這個稱號,但之後都是使用皇帝這個名稱,只是在中文半音半意的譯法下,還是稱其為。

皇帝的權力在十月宣言之前被兩項規定所限制,其目的是為了保護現有的體制。教宗認為,皇帝和其配偶都必須是東正教教會的成員,而且必須要遵守繼承權法(paulinelaws)的規定。但是到了1905年10月17日,情況就改變了,皇帝自願限制他的立法權力。他認為在沒有經過帝國杜馬(一個自由選舉產生的國民議會)的同意下,任何提案皆無法通過成為法律。雖然在1906年4月28日時出現了與上述道德責任相關的法律,並且和組織法一起擴增,但同時皇帝仍然握有解散杜馬的權利,並且他也行使了這項權利。

英制議會

根據1906年2月20日制定的法律,和帝國合併成為立法的,並且皇帝的立法權從這個時候開始只有和兩議院合作才能正常運作。

帝國議會,或稱為英制議會,因為上述的原因而重組,並且產生了196個席位,其中有98個由皇帝提名,剩下的98人則是由選舉產生,而且總理也是其成員之一。關於這些當選議員,其中有3人是希臘的僧侶神父,另外3人是負責掌管教區或世俗職務的白神父,剩下的18人是貴族,6人是大學或科學學院的成員,以及6人來自商會,6人來自工業局,18人來自有局的政府,其餘16人則無,並且有6位來自波蘭。然而當立法單位和杜馬合作後,該組織的提案卻很少被實行。

內閣

根據1905年10月18日起的法律規定,用作支持沙皇的最高議會被建立,並在政府首腦的名義下,設立了俄羅斯首相。俄國政府由其所有的政府部門和它們的部長組成,各部長並列在下:

皇家法庭法官;;戰爭部長;海軍司令經濟部長;工商業部長(1905年創立);國務部長(包括保全,醫療,審查及出版,郵政及通訊,涉外領土事務,事務統計);農業部長;交通部長;法務部長;教育部長。

參議院

建立於彼得一世改革的俄羅斯參議院(правительствующийсенат,pravitelstvuyushchisenat,i.e.directingorgoverningsenate)的成員全部由沙皇任命。而它巨大的功能是由其分開的部門的職務組成的。它是擁有否決權的最高機構;是帝國的會計部,也是政治犯的最高法庭;而且它還有一個部門起著同類似的功效。它還對帝國所有機關發生的爭論擁有裁判權,特別是對中央代表和地方選舉出的機構之間的矛盾。最後,它還頒布新的法律,一個理論上的功能賦予了它同相同的權力:拒絕實施與基本法律相牴觸的措施。 凱瑟琳宮外景

凱瑟琳宮外景

凱瑟琳宮外景

凱瑟琳宮外景選舉制度

帝國杜馬或是英制杜馬(杜馬帝國)組成了俄羅斯國會的,共有442個席位,並且擁有極度複雜的選舉方式。這些會員的工作是爭取占了其中壓倒性多數的富裕人家支持,尤其是地主階級,並且代表俄羅斯人民發聲。除了中亞之外的每一個省,都會推舉出幾個成員,並且他們大多來自大城市。然而這還不表示他們能成為正式議員,他們還必須通過由、和的決選才能正式出任。然而當代表團代表較弱勢的業主出席時,那些富有的業主們將會親自上陣,公民(都會人士)則是依照課稅財產被分成兩類,並且被選為省代表團的成員,農民則是由小行政區的代表團所代表。工人階級則是以特別的方法對待,如果不是每個工廠任用50個員工,則是選出一個或以上的代表參加代表團。

在代表團里他們進行了秘密的過半數獲勝選舉,優勝者可以代表其參加杜馬英制議會。自從這些人形成了保守勢力(下議院和公民),改革派的人得已擁有從各階層政府推選出一個人參加代表團的權力。因此如果杜馬擁有一些激進份子,那是因為他們享有了七個大城市的特殊專營權,分別是、、、、和波蘭的和。然而地方會直接選出杜馬的成員,雖說他們的選舉是依照應稅財產而有所區別的,並且如此一來會給有錢人家一些優勢,以及選出相同數量的代表。 杜馬會議

杜馬會議

杜馬會議

杜馬會議主教會議

最神聖的主教會議(1721年成立)是的最高政府機關。這是一個由世俗檢察官主持,代表著沙皇,以及莫斯科,,三個大城市和的大主教,另外還有輪流任職的主教。

帝國社會

俄羅斯帝國的被分為四個等級:、、和。而,等少數民族則被稱為外籍人。在俄羅斯人中81.6%的人是農民,9.3%的人是商人,6.2%的人是軍人,只有0.9%的人是貴族(0.6%)和(0.3%)。在8800多萬農民中,有一多半是,剩下的則是被限制在土地上的農民(絕大多數)和自由的農民(少數)。

俄國創立於16世紀,在17世紀中期(1647年)成為了法律條文.在1861年的改革後,俄羅斯帝國廢除了農奴制。

從變成的農民得到了分配的耕地。但這些土地只是被分給了,一個管理這些耕地所有權和稅款的組織。如果想切實的擁有耕地,農民需要交付附有稅率的“”。而在那時候,沒有土地的農民只能去給別人乾短工來賺取“贖回”土地的錢。不過在向沙皇交了這筆錢之後,新生的農民也就正式的成為了農民,不受地主的任何限制。但是這筆錢很高,因為是先由沙皇付給地主贖金,所以農民直接把錢還給沙皇,而後者要求的年利率是6%,支付期限是49年。另外,對地主經濟上的補償理由並不是土地,而是他們損失了應該為其義務勞動的農奴。不僅如此,很多地主還盤算著如何減少以前自己地上的農奴可以分得的已經少得可憐的土地,比如剝奪他們最需要的部分:農奴小屋周邊的牧草地。其結果就是自由身的農民依然需要為以前的主人幹活,藉此來償還贖回土地的費用。

歷代君主

歷代沙皇

| 序號 | 中文名 | 在位時間 | 備註 |

|---|---|---|---|

1 | 1547年~1584年 | (雷帝) | |

2 | 1584年~1598年 | 費奧多爾一世(敲鐘者) | |

3 | 1598年~1605年 | ||

4 | 1605年(58天) | 費奧多爾二世 | |

5 | 1605年~1606年 | ||

6 | 1605年~1613年 | ||

7 | 1613年~1645年 | 米哈伊爾一世 | |

8 | 1645年~1676年 | ||

9 | 1676年~1682年 | ||

10 | 1682年~1689年 | ||

11 | 1689年~1721年 |

歷代皇帝

1721年~1725年(大帝)

1725年~1727年(女)

1727年~1730年

1730年~1740年(女)

1740年~1741年(幼帝)

1741年~1762年(女)

1762年~1762年

1762年~1796年(大帝)(女)

1796年~1801年

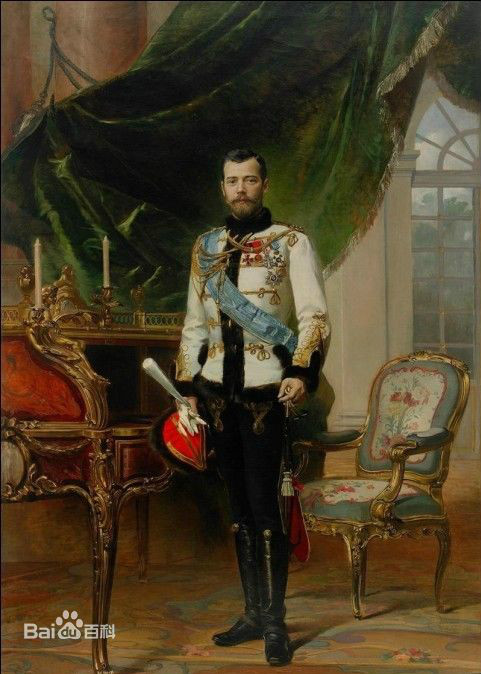

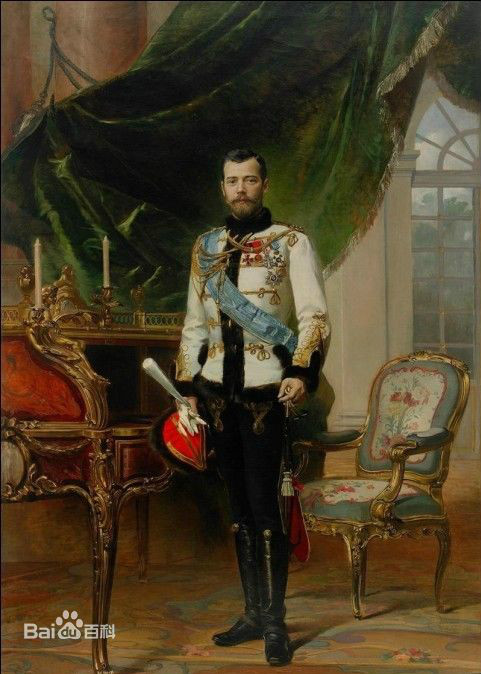

1801年~1825年(神聖王) 末代沙皇尼古拉二世(1868—1918)

末代沙皇尼古拉二世(1868—1918)

末代沙皇尼古拉二世(1868—1918)

末代沙皇尼古拉二世(1868—1918)1825年~1855年

1855年~1881年(解放者)

1881年~1894年(和平製造者)

1894年~1917年(殉教者)

皇帝頭銜

至1907年,俄羅斯皇帝尼古拉二世的頭銜全稱為:奉天承運,上帝冊封尼古拉為全俄羅斯的皇帝;、、、的沙皇和獨裁者;沙皇,沙皇,沙皇,沙皇,塔夫利達()和(南克里米亞)沙皇,沙皇;領主;大公,大公,(西)大公,波多利亞(中烏克蘭)大公,芬蘭大公;親王,親王,和塞米加利亞()親王,(東立陶宛)親王,親王,親王,親王,尤格拉親王,親王,弗拉特卡親王,以及其他領地的親王;、、、波羅茨克、、、別洛熱爾斯克、、奧勃多爾、康迪亞、、姆斯季斯拉夫和所有北方地區的領主和大公;伊弗里亞(南喬治亞)、卡提里亞(東喬治亞)、卡巴爾達和亞美尼亞所有省份的領主和君主;和山地的領主;土耳其斯坦領主;挪威王位繼承人,什勒斯維希-、斯托爾曼因、迪特馬申和奧爾登堡公爵等等。 尼古拉二世一家

尼古拉二世一家

尼古拉二世一家

尼古拉二世一家基礎設施

1860年後的鐵路規劃和建設對於俄羅斯的經濟、文化和生活產生了深遠的影響。中央機關和貴族階層們基本壟斷了決策,但地方氏族階層為鐵路的建設提供了需求。地方的貴族、商人和企業家暢想“從地方到帝國”的未來,謀求自己的利益,時常與其他城市競爭,由此也為帝國的經濟做出了貢獻。

俄國軍隊在19世紀80年代在中亞修建了兩條主要鐵路:高加索鐵路,連線黑海海濱的和裏海海濱的;外裏海鐵路,由裏海海濱的起始,直至布哈拉、撒馬爾罕和。兩條鐵路為帝國的商業和戰略需求服務,同時促進了人口流動。

歷史意義

俄羅斯帝國是俄羅斯皇帝(主要是)為了挽救落後民族,喚醒俄羅斯新思想、新文化所建立國家。俄羅斯帝國存在僅僅不到200年時間,在這段時間內,俄羅斯從一個落後窮困國家發展成強大軍事帝國,但帝國未能真正解決俄羅斯人窮困潦倒生活狀況,另外,在帝國統治時期內也未能真正被廢除,儘管1862年改革為俄國農奴自由奠定法律基礎,但保存過多封建殘餘使俄國愈發落後,幾百年來歧視農奴傳統也未能被改變。 莫斯科的總督府(1778-1782)

莫斯科的總督府(1778-1782)

莫斯科的總督府(1778-1782)

莫斯科的總督府(1778-1782)作為俄國歷史上最後一個封建國家,俄羅斯帝國未能完成從封建制度向過渡的任務。因此,最終摧毀俄羅斯帝國並非俄國資本家,而是工人和農民。但是,俄羅斯帝國建立,從一定程度上反映了俄國國際地位和政治軍事實力變化。自1721年俄羅斯帝國成立開始,歐洲任何問題(如反拿破崙戰爭的勝利,反歐洲革命的勝利),沒有俄國的干涉,都無法解決。俄羅斯帝國也被稱為“歐洲憲兵”。