基本介紹

沿革,名稱由來,歷史事件,

沿革

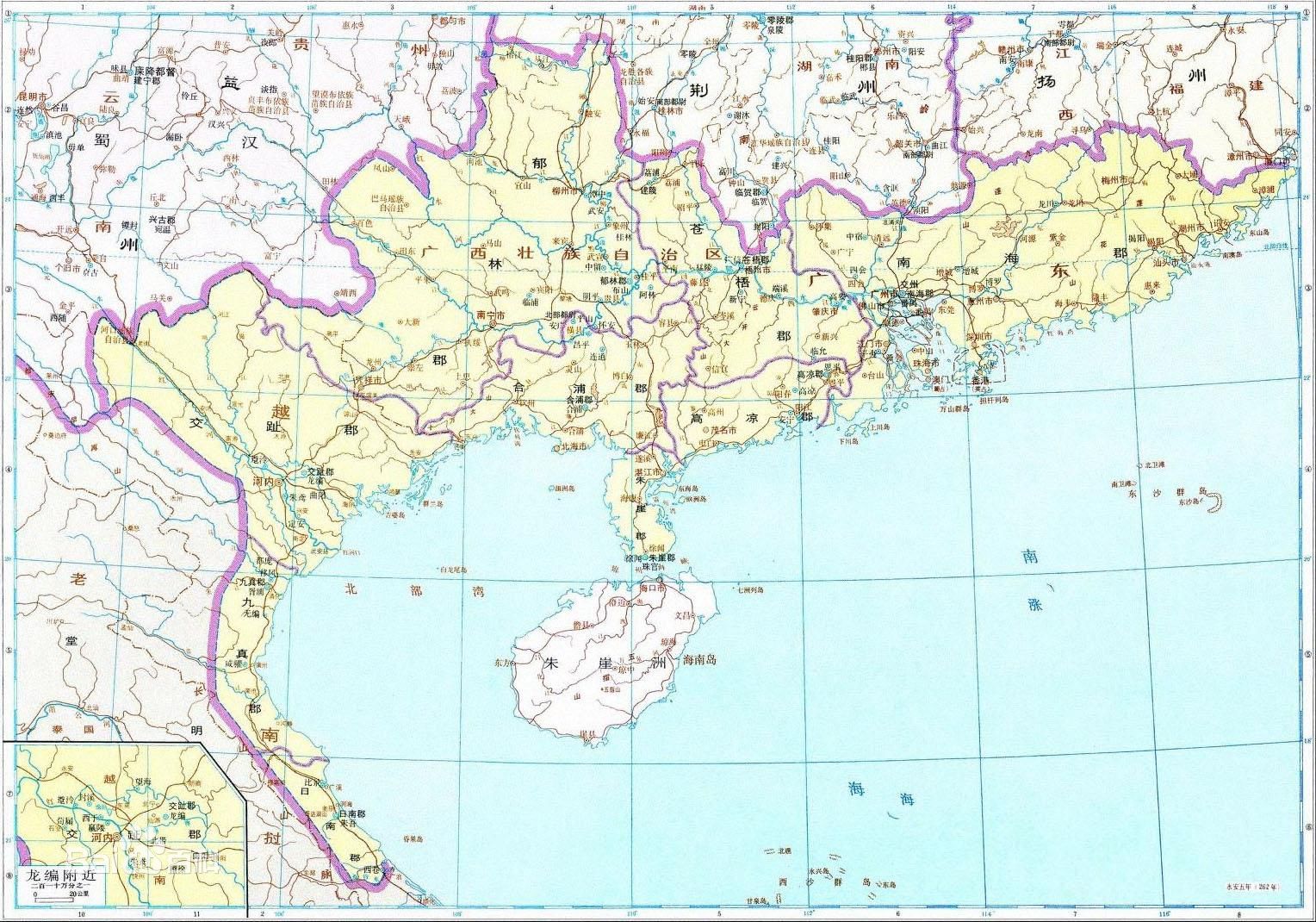

公元前112年冬季,西漢滅南越國(越南語:nam việt quốc ,下同),於南越國故地設定了十個郡,其中的交趾郡下轄羸婁縣(luy lâu)、(an định)、苟屚縣(cẩu lậu)、麊泠縣(mê linh)、曲昜縣(khúc dương)、北帶縣(bắc đái)、稽徐縣(kê từ)、西於縣(tây vu)、(long biên)、朱覯縣(chu diên)等十縣,治羸婁。屬交趾刺史部。東漢治。

東漢末期至東吳初期,交州太守(越南語:sĩ nhiếp)形成獨立的割據政權,士燮任交趾郡太守40多年,所轄郡內秩序安定,人民安居樂業。東建安十五年(公元210年),遣為交州刺史。步騭到時,士燮率領眾兄弟奉承節度,歸降孫氏,遷為,封龍編侯。

南朝時,行政區劃改變,至隋朝滅後,重新設定交趾郡,下轄九縣,郡治設於交阯縣(giao chỉ huyện)。

唐代時,廢交趾郡,其故地歸屬於交州(giao châu)總管府,交阯縣則為交州州治。

宋俱廢,故治在越南東京(今河內)。

名稱由來

交趾見禮王制,顓頊紀作址,曰,南方夷人,其足大趾開廣,並足而立,其趾則交,故名。

歷史事件

東漢光武帝建武十六年(西元40年)二月,素來臣服於中國的交趾郡(今越南北部)發生叛亂。交趾女子征側(trung trac)因其夫為交趾郡太守蘇定所殺,憤而起兵反抗,其妹征貳(trung nhi)也號召回應。

姐妹兩人所帶的叛軍得到交趾、九真、日南、合浦等郡夷人的支持,因此擊敗漢朝軍隊,攻陷嶺南65座城池。征側自立為王,號稱“征王”,都於。征側自立為王后,東漢光武帝便下令長沙、合浦、交趾三郡製造舟、車,修築道路,儲備軍糧,準備日後進兵平反叛亂。

建武十八年(西元42年)四月,光武帝拜馬援為“伏波將軍”,當時馬援已五十多歲。他統領漢軍八千,合交趾兵共兩萬軍隊,以及兩千艘車船,采水陸並進方式,南攻交趾。

建武十九年(西元43年)正月,馬援大軍沿水路而進,深入交趾腹地,依山開道千餘里,直搗二征巢穴,馬援大軍於浪泊擊敗征側叛軍,“斬首數千級,降者萬餘人”,戰後征側與征貳落荒而逃,劉隆率軍追擊,于禁谿口擊敗征側叛軍,“斬首千餘級,降者二萬餘人” ,並俘獲征貳,後來馬援軍於金溪究擒獲征側,二征被斬首,叛亂弭平。四月,征側、征貳傳首洛陽。

馬援軍戰勝之後,並沒有馬上凱旋迴來,而是率軍往交趾南方前進,直至把二征的黨羽悉數翦除為止。馬援凱旋迴歸之前,還在當地立銅柱表功,以為漢界之極,共有四處:一在欽州之西為東界;一在憑祥州南界;一在林邑北為海界;一在林邑南為山界。於銅柱上刻:“銅柱折,交趾滅”。

馬援在建武二十年(西元44年)9月勝利而歸,所到之處,協助百姓疏浚渠道、治理城廓,還把農耕技術教授給當地百姓,促進嶺南農業經濟的發展,成為一時佳話,馬援在當地的聲望達到頂峰,受到很多百姓的熱愛與推崇。馬援返回東漢之後,光武帝為表彰他的戰績,封他為新息侯。