世襲是一個漢語辭彙,拼音是shì xí,指某專權一代繼一代地保持在某個血緣家庭中的一種社會概念。可分為政治世襲和經濟世襲兩類。

基本介紹

- 中文名:世襲

- 性質:一種社會概念

- 分類:世襲和經濟世襲兩類

- 次數:理論上是無限的

- 統治制度:封建世襲制度

- 開始廢止:漢朝

概念,歷史,出處與詳解,

概念

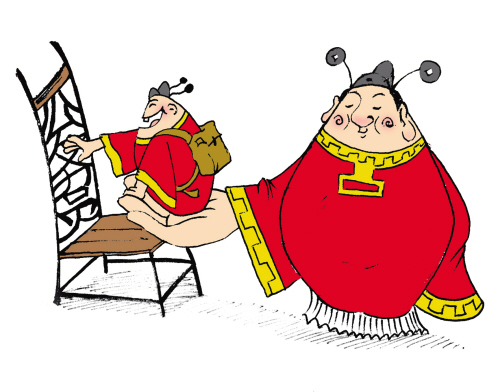

世界各地的人類社會的早期都曾出現過度的統治政權,其中多數為封建世襲制度。是古代、官職的一種傳承制度。時代,中國實行世卿世祿的制度,上至天子、,下至、、士,他們的爵位、、官職都是父子相承的。這種世襲的次數在理論上來講是無限的,直到或占據這個爵位或官職的家族在政治鬥爭中失敗為止。

歷史

古代中國是一個農業大國。農業生產使社會形成穩固的血緣家庭。世襲制概念在這種社會狀態下很容易被普遍民眾接受。

自秦朝開始,官職不許世襲。雖然現實中官職的授予多集中在現有的、官僚家族中,也留有某些世襲的痕跡,但是在法律上的由某個家族世代擔任特定職務的制度被廢除。

從魏晉時代開始,世襲被進一步區分為和世襲。前者的意思是世襲次數無限、而且承襲者承襲被承襲者的原有爵位;後者的意思是世襲次數有限、而且每承襲一次,承襲者只能承襲較被承襲者的原有爵位低一級的爵位。

從宋朝開始,出現了爵位不能世襲的現象,類似於英國的。

明朝皇族封爵均世襲罔替,公、侯、伯三等爵亦有可世襲者。

清朝世襲罔替的爵位主要為鐵帽子王,其餘爵位從世襲遞降,即每承襲一次要降一級,但降級若干次(降至,降至,降至不入八分鎮國公,降至不入八分輔國公,鎮國公降至,輔國公降至輔國將軍)後便不再遞降,以此爵傳世。

出處與詳解

1、世代繼承爵位。

①《三國志·魏志·武帝紀》“ 漢 國 參 之後” 裴松之 注引 晉 王沉 《魏書》:“ 曹參 以功封 平陽侯 ,世襲爵土。”

③《紅樓夢》第一○七回:“但身系世襲職員,罔知法紀,私埋人命,本應重治,念伊究屬功臣,不忍加罪,亦從寬革去。”

2、清 制凡爵位世襲都限定世數,其不限次的前加“世襲罔替”字樣,以示區別。

清 昭連 《·台灣之役》:“因封 大紀 為一等 嘉義伯 ,,賜銀一萬兩。”