上海戲劇學院(英文:shanghai theatre academy,縮寫:sta,簡稱“上戲”),是中國培養戲劇藝術專門人才的高等藝術院校。學院為與共建高校,是批准的全國首批碩士學位授予單位, 授予單位,藝術專業學位首批試點培養單位,上海市外國留學生政府獎學金院校,世界戲劇院校聯盟成員,iti/unesco國際表演藝術高等院校聯盟成員。

上海戲劇學院前身是上海市市立實驗戲劇學校,1945年12月1日創立。1949年10月,上海市立實驗戲劇學校改名為上海市立戲劇專科學校。1952年全國高等院校實行院系調整,山東大學藝術系戲劇科、上海行知藝術學校戲劇組併入後正式建院,更名為中央戲劇學院華東分院。1956年正式命名為上海戲劇學院,系直屬院校。2000年4月劃轉為由上海市與文化部共建。2002年6月,原表演藝術學院併入,上海市戲曲學校、上海市舞蹈學校成為學校附屬學校。

據2018年12月學校網站信息顯示,上海戲劇學院共有華山路、蓮花路、虹橋路和浦江等四個校區,校園占地35.53公頃,建築面積24625平方米;設有11個二級教學單位,另有附屬戲曲學校和附屬舞蹈學校兩所中專 ,開設20個本科專業;有全日制在校學生2596人,其中在校本科生1801人;截至2016年9月,學校共有專任教師270人。

基本介紹

- 碩士點:學術學位授權一級學科4個

專業學位授權類別1個 - 博士點:學術學位授權一級學科2個

- 主管部門:上海市

- 學校官網:

- 中文名:上海戲劇學院

- 外文名:shanghai theatre academy

- 簡稱:上戲(sta)

- 創辦人:、顧仲彝、、等

- 創辦時間:1945年12月1日

- 類別:公立大學

- 類型:戲劇藝術

- 屬性:市部共建高校

- 現任領導:校長黃昌勇

- 本科專業:20個

- 博士後:科研流動站2個

- 國家重點學科:二級學科1個

- 院系設定:表演系、導演系、戲劇文學系、舞台美術系、電影電視學院、戲曲學院、舞蹈學院、創意學院

- 校訓:至善至美

- 校歌:《上海戲劇學院院歌》

- 校慶日:12月1日

- 地址:本院:上海市靜安區華山路630號

戲曲學院:上海市蓮花路211號

舞蹈學校:上海市虹橋路1650號

浦江校區:上海市靜安區康定路770號 - 院校代碼:24691

- 主要獎項:2003年舞蹈學校被評為全國文化先進集體

2005年高等教育國家級教學成果二等獎1項

2009年高等教育國家級教學成果二等獎1項 - 知名校友:余秋雨、、、、、徐崢、胡歌、、等

基本信息,知名校友,歷史沿革,辦學規模,院系專業,師資力量,學科建設,教學建設,藝術創作,平台建設,研創成果,藝術資源,合作交流,文化傳統,校徽,校訓,校歌,學院領導,現任領導,歷任領導,校區設定,知名校友,

歷史沿革

上海市立實驗戲劇學校

1945年12月1日,在時任長的支持下,由戲劇家、顧仲彝、、等創辦上海市立實驗戲劇學校。學校接收地處北西川路橫浜橋的原日本國民國小(今虹口區教師進修學院所在地)為校址,於1945年11月開始招收話劇演員組、技術組和研究班(編導組)新生,12月開學上課。著名戲劇家(作家)、、、曹禺、、、、、等均曾先後來校執教。

1946年10月,學校為抗議上海市參議會通過“裁撤劇校”的決議,展開護校鬥爭。在上海進步文化界的支援和社會輿論的壓力下,學校得以保存下來。至1948年秋,學生人數達200人左右。

上海市立戲劇專科學校

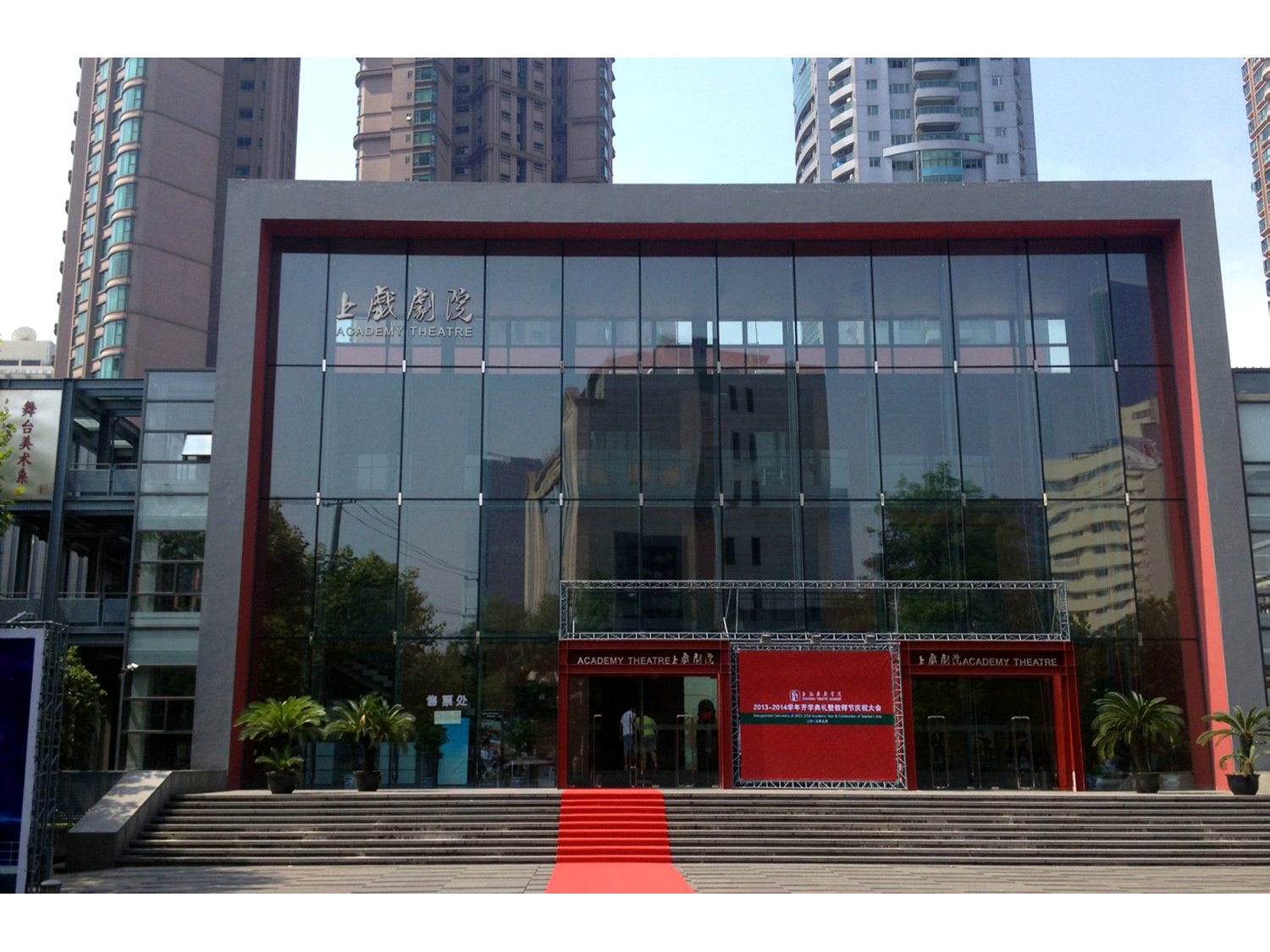

1949年10月,學校改名為上海市立戲劇專科學校,沿襲解放前的體制,仍隸屬上海市教育局領導。全校各科均招收高中畢業生人學,學制一律三年。 上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園中央戲劇學院華東分院

1952年9月,全國高等學校實行院系調整,藝術系戲劇科和上海行知藝術學校戲劇組併入上海市立戲劇專科學校,於11月正式成立中央戲劇學院華東分院(與北京並無行政隸屬關係),業務劃歸中央文化部直接領導,仍由熊佛西任院長。學校規模日漸擴大,原有校址已不敷套用,遂於1955年8月遷至。

上海戲劇學院

1956年12月,經國務院批准,學校更改校名為上海戲劇學院,隸屬國家文化部。 上海戲劇學院校園-余秋雨工作室

上海戲劇學院校園-余秋雨工作室

上海戲劇學院校園-余秋雨工作室

上海戲劇學院校園-余秋雨工作室1960年5月,學校被文化部定為部屬重點院校。至1962年建院10周年時,全院系科設定已發展為表演、導演、戲劇文學、舞台美術四個系的完整建制。在此時期,全院的學生人數從1952年的248人,增加到1965年的668人,教師人數從同期的57人增加到157人。其中宋端鈞、、,、吳曉幫、等名家都是解放後來校任教的。

1966年,“文化大革命”開始,上海戲劇學院教學工作被迫中斷7年,至1973年恢復招生。

20世紀70年代中,學校曾建立美術系。80年代至90年代,曾開辦電影導演班。1995年開辦、專業,在中國首創電視主持專業並成立了電視藝術系。 上海戲劇學院大門

上海戲劇學院大門

上海戲劇學院大門

上海戲劇學院大門1979年,上海戲劇學院開始招收碩士研究生。

1981年,經批准,上海戲劇學院成為全國首批設立的授予單位之一。當年首屆畢業的成為全國第一批獲得戲劇學科碩士學位的畢業生。

1985年12月2日,熊佛西銅像在上海戲劇學院校園揭幕。

1992年,文化部決定學校為部屬院校率先實行管理體制綜合改革的試點單位。

1994年,學校榮獲人事部、文化部命名的全國文化先進集體稱號。 上海戲劇學院校園-佛西樓

上海戲劇學院校園-佛西樓

上海戲劇學院校園-佛西樓

上海戲劇學院校園-佛西樓1996年和2001年,戲劇戲曲學先後被列為市教委重點學科和上海市重點學科,2007年成為國家重點學科。

1999年,學校開始招收。

2000年4月,上海戲劇學院從由文化部主管劃為由文化部(現)與上海市共建,以上海市管理為主。

2002年6月,原併入上海戲劇學院,作為戲曲舞蹈分院。、上海市舞蹈學校成為上海戲劇學院附屬戲曲學校和附屬舞蹈學校。

2004年,學校相繼籌建了創意學院和。同年8月,上海戲劇學院與靜安區人民政府正式簽約,實行聯合辦學,原上海市培進中學也更名為上海戲劇學院附屬高級中學。

2005年,學校在戲曲、舞蹈和電視藝術等相關專業基礎上設立了戲曲學院、、電視藝術學院。同年,學院獲準為全國藝術專業學位首批試點培養單位。

2012年,上海戲劇學院上海米亞(mia)藝術中心入選首批上海高校知識服務平台建設。

2016年11月,上海戲劇學院與阿里巴巴影業集團、復星集團簽署了三方戰略合作協定。 上海戲劇學院劇場內景

上海戲劇學院劇場內景

上海戲劇學院劇場內景

上海戲劇學院劇場內景2017年12月,上海戲劇學院與國家對外文化貿易基地(上海)國際高科技文化裝備產業基地、美國國家廣播電視業協會(nab)簽署了三方戰略合作協定。

2018年6月,學校獲批上海高等學校一流本科建設引領計畫首批入選項目。

2018年11月,教育部公示第一批中華優秀傳統文化傳承基地名單,上海戲劇學院入選。

辦學規模

院系專業

據2018年12月學校官網顯示,上海戲劇學院設有表演系、戲劇文學系、舞台美術系、導演系、音樂劇中心、電影電視學院、戲曲學院、舞蹈學院、創意學院9個學院(系),設定本科專業20個。

院系 | 專業 |

表演系(2) | 表演(喜劇) |

表演(戲劇影視) | |

創意學院(12) | 媒體創意 |

藝術設計 | |

藝術設計(創意與設計) | |

藝術設計(創意與設計-視覺傳達) | |

藝術設計(平面與室內設計) | |

藝術設計(遊戲動畫) | |

藝術設計(遊戲動漫設計與製作) | |

公共事業管理(藝術管理) | |

公共事業管理(創意與管理) | |

數字媒體藝術(動畫設計) | |

公共事業管理 | |

視覺傳達設計 | |

導演系(2) | 戲劇影視導演 |

戲劇影視導演 | |

電影電視學院(3) | 播音與主持藝術 |

廣播電視編導 | |

廣播電視編導(影視製作) | |

舞蹈學院(10) | 舞蹈表演1、舞蹈表演2、舞蹈表演3、舞蹈編導4 |

舞蹈表演(芭蕾舞) | |

舞蹈表演(古典舞) | |

舞蹈表演(國標舞) | |

舞蹈表演(民間舞) | |

舞蹈表演(中國舞) | |

表演(舞蹈音樂) | |

舞台美術系(10) | 戲劇影視美術設計1、戲劇影視美術設計2、 戲劇影視美術設計3、戲劇影視美術設計4 |

戲劇影視美術設計(舞台設計) | |

戲劇影視美術設計(燈光設計) | |

戲劇影視美術設計(服裝與化妝設計) | |

戲劇影視美術設計(劇場管理) | |

戲劇影視美術設計(服裝設計) | |

戲劇影視美術設計(化妝設計) | |

戲劇文學系(5) | 藝術教育(戲劇) |

戲劇影視文學(教育戲劇) | |

戲劇影視文學(戲劇學) | |

戲劇影視文學 | |

藝術教育 | |

戲曲學院(28) | 表演1、表演2、表演3、表演4 |

公共事業管理(民眾文化管理) | |

公共事業管理(聽覺藝術展示) | |

作曲與作曲技術理論(京昆唱腔與音樂設計) | |

作曲與作曲技術理論(音頻設計與製作) | |

作曲與作曲技術理論(戲劇戲曲音樂設計與製作 | |

表演(布袋木偶) | |

表演(京劇) | |

表演(京劇器樂) | |

表演(京昆器樂) | |

表演(京昆器樂與民樂) | |

表演(崑劇) | |

表演(崑劇音樂) | |

表演(民族器樂) | |

表演(木偶) | |

表演(木偶表演) | |

表演(木偶表演與造型) | |

表演(木偶皮影) | |

表演(木偶造型) | |

表演(提線木偶) | |

表演(戲曲表演) | |

表演(戲曲音樂) | |

表演(戲曲音樂劇) | |

表演(越劇) | |

戲劇影視導演(戲曲導演) | |

音樂劇中心(1) | 表演(音樂劇) |

師資力量

截至2016年9月,學校有專任教師270人,具有高級職稱專任教師占比36.67%;具有碩士學位的教師168人,占比62.2%,具有博士學位的教師47人,占比17.4%;45歲以下教師占比74.8%。據2018年12月學院網站介紹,上海戲劇學院有教授45名。 上海戲劇學院-瑞鈞劇場內景

上海戲劇學院-瑞鈞劇場內景

上海戲劇學院-瑞鈞劇場內景

上海戲劇學院-瑞鈞劇場內景上海高等學校市級教學團隊:服裝與化妝教研室()、主持藝術系列課程教學團隊()、舞蹈教學創新教學團隊(陳家年)

學科建設

截至2012年9月,上海戲劇學院有博士後科研流動站2個、一級學科博士授權點2個、一級學科碩士授權點4個、專業學位碩士授權點1個,有國家重點學科2個、上海高校一流學科2個。 上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園博士後科研流動站:戲劇與影視學、藝術學理論

一級學科博士學位授權點:戲劇與影視學、藝術學理論

一級學科碩士學位授權點:戲劇與影視學、藝術學理論、設計學、音樂與舞蹈

碩士專業學位授權點:藝術碩士(包括戲劇、戲曲、電影、廣播電視、舞蹈、美術6個領域)

二級學科國家重點學科:戲劇戲曲學 上海戲劇學院劇場

上海戲劇學院劇場

上海戲劇學院劇場

上海戲劇學院劇場上海高校一流學科:戲劇與影視學(a類)、設計學(b類)

上海市高峰學科:戲劇與影視學(i類)

上海市高原學科:設計學(i類)、藝術學理論(ii類)

上海市重點學科:戲劇戲曲學

教學建設

截至2018年,上海戲劇學院有國家級特色專業3個、國家級精品課程2門、市級精品課程14門。 上海戲劇學院戲曲學校大門

上海戲劇學院戲曲學校大門

上海戲劇學院戲曲學校大門

上海戲劇學院戲曲學校大門國家級特色專業:戲劇影視美術設計、廣播電視編導、戲劇影視文學

國家級精品課程:化妝設計與創作體現、中國戲曲史

國家培訓中心:國家崑曲表演人才培訓中心、中國木偶皮影藝術人才培養基地和戲曲人才培養模式創新實驗區

國家與上海市共建實驗室:演播空間實驗室、攝錄製作基礎教學實驗室

市級精品課程:芭蕾女班足尖基本功訓練、導演基礎理論、電視紀錄片創作、演播語言組織、電視文藝節目策劃、導演元素練習、電影名片分析、多幕劇演出創作、電視劇寫作、台詞課、戲曲寫作、形體技巧訓練 上海戲劇學院學生演出

上海戲劇學院學生演出

上海戲劇學院學生演出

上海戲劇學院學生演出市級重點課程:主持人語體藝術、導表演基礎、電視導演理論與技巧、電視劇寫作、影視音響製作基礎

上海市級教學工作室:芭蕾舞精英教學工作室、中國舞教學工作室。

上海戲劇學院教學獲國家級獎:

2005年高等教育國家級教學成果二等獎1項

2009年高等教育國家級教學成果二等獎1項

2018年高等教育國家級教學成果擬授二等獎1項(公示)

上海戲劇學院級附屬院校教學獲上海市級獎:

2013年上海市級教學成果獎2項,二等獎3項。

2017年上海市教育成果獎:基礎教育二等獎1項;職業教育一等獎1項、二等獎1項;高等教育特等獎1項、一等獎3項、二等獎1項(合作)。

藝術創作

平台建設

截至2014年4月,上海戲劇學院有上海高校人文社會科學重點研究基地1個、上海高校“立德樹人”人文社會科學重點研究基地1個、上海市人文藝術創新工作室3個、1個。學院下屬戲曲學院、電影電視學院、舞蹈學院還有國家培訓中心3個,藝術工作室2個、國家與上海市共建實驗室2個、市級重點實驗室3個、市級重點藝術創新工作室1個。 上海戲劇學院教室內景

上海戲劇學院教室內景

上海戲劇學院教室內景

上海戲劇學院教室內景上海戲劇學院米亞(mia)藝術中心,是國家文化部簽署的“數字演藝集成創新文化部重點實驗室”、國家七部委設立的“文化科技創新產業聯盟”成員、“兩岸青年文化交流基地”,也是市教委第一批9個高校公共知識服務平台中唯一的數字影像科技藝術的平台。

上海高校人文社會科學重點研究基地:中國戲劇研究基地。

上海高校“立德樹人”人文社會科學重點研究基地:上海市綜合藝術教育教學研究基地。

上海市人文藝術創新工作室:表演藝術創新工作室、舞台美術創新工作室、舞蹈藝術創新工作室。

上海市教委重點建設實驗室:電視視頻音頻實驗室、計算機語音嗓音實驗室,以及電視節目語體樣態分析中心媒介傳播內容評估體系實驗室。

上海市重點藝術創新工作室:舞蹈藝術創新工作室。

藝術工作室:梅蘭芳藝術工作室、譚鑫培藝術工作室。

上海高校知識服務平台:上海米亞(mia)藝術中心

研創成果

2000年至2008年間,上海戲劇學院共承擔科研項目198項,其中市級以上科研項目102項,包括1項國家社科基金項目。2014年,學校獲得2項國家社科基金藝術學項目立項資助。 上海戲劇學院院歌

上海戲劇學院院歌

上海戲劇學院院歌

上海戲劇學院院歌2010年,上海戲劇學院戲曲學院、上海青年京崑劇團選送的京劇《死水微瀾》入選2010年全國京劇優秀劇目展演。2010年11月,上海戲劇學院的音樂話劇《瞬間不是永遠》在第二屆中國校園戲劇節中榮獲專業組優秀劇目獎和優秀編劇獎兩項大獎。

2011至2015年期間,學院各類科研項目總計126個,其中包括教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目、國家社科基金項目、國家社科基金藝術學項目、教育部人文社會科學研究項目、文化部國家文化科技提升計畫項目、文化部國家重點實驗室等國家級項目。2015年獲得的國家藝術基金項目4項。

藝術資源

- 戲劇博物館

上海戲劇博物館依託上海戲劇學院重點學科,由物理形態館、數字資料館和動態演示館三部分組成。博物館以大量收藏戲劇戲曲歷史文獻、藝術品與實物、演出資料,集中展示、記錄、再現藝術家生平,策劃多媒體戲劇動態展演等專題為主要工作內容,是以"一館多區、形態綜合、內容多元"為辦博理念,集收藏、陳列、展出、教學、演出、參觀、訓練等多種功能於一體的公共文化基礎設施。 上海戲劇學院戲劇博物館

上海戲劇學院戲劇博物館

上海戲劇學院戲劇博物館

上海戲劇學院戲劇博物館- 圖書館資源

上海戲劇學院圖書館共有藏書約21.8萬冊,期刊合訂本2.8萬冊,訂閱中外期刊700餘種,較完整系統地保存了國內戲劇、電影、電視方面的專業期刊資料。

據2018年12月上海戲劇學院戲曲學院網站顯示,該院圖書館共有藏書量為:平裝書3萬7千餘種,5萬餘冊;古籍線裝書334種,1733冊;館藏戲曲聲像資料逾3000種。

- 學術期刊

《》是上海戲劇學院主辦的學報,為全國中文核心期刊、中文社會科學引文索引(cssci)來源期刊、中國學術期刊綜合評價資料庫來源期刊、國家哲學社會科學學術期刊資料庫來源期刊。該刊設有戲劇理論與批評、中國戲曲史論、中國話劇史論、表導演藝術研究、劇場演藝研究、戲劇教育研究、比較戲劇與跨文化戲劇研究、國外戲劇思潮、外國戲劇史論、劇本譯介等欄目。 《戲劇藝術》期刊

《戲劇藝術》期刊

《戲劇藝術》期刊

《戲劇藝術》期刊《藝術管理》是上海戲劇學院主辦的中國國內第一份專門研究藝術領域管理議題的綜合性雙語類學術刊物。該刊聚焦各類藝術機構和文化企業的戰略運營和持續發展,關注藝術管理領域政府諮詢、行業發展以及學科建設的進展,跟蹤整個藝術管理行業在社會發展中的跨界與融合。

合作交流

2008年3月30日,國際戲劇協會(簡稱:國際劇協)亞太戲劇教育中心在上海戲劇學院成立,中心將常駐上海戲劇學院。中心成立後,將推動亞太地區各戲劇院校開展學術交流與合作、舉辦專業論壇、啟動區域合作培養研究生的計畫等。2015年4月,學院與國際劇協加強合作,從拓展藝術人才國際視野的高度,聯合舉辦各類國際文化藝術活動。如2016年在法國巴黎成功舉辦“國際舞蹈日”活動,把中國舞蹈更好地傳播到世界。 上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園

上海戲劇學院校園據2018年12月學院網站顯示,上海戲劇學院與56所外國戲劇院校及多家國際機構、團體建立了校際交流和合作關係。學校還依託國際小劇場戲劇展演、冬季學院、夏季學校和跨文化交流學全日制英語碩士專業等常態項目,開展國際交流。

學校經常聘請國際專家來校講學、排戲,學院的專業教師也經常受聘到國外講學訪問,共有五十多個國家和地區學生來校留學、研修。學校的演出團、教學小組也先後赴新加坡、日本、英國、義大利、德國、美國、韓國、比利時、羅馬尼亞以及中國港澳台地區演出,交流教學實踐。學校先後主辦多次國際學術研討會、國際莎士比亞戲劇節、國際小劇場戲劇節。

文化傳統

校徽

上海戲劇學院校徽以中文“戲”字為中心圖案,以方中帶圓的弧形框作為邊界。“戲”字源於中國先秦時期體,其結構經變形處理,由依稀可辨的四個人型組成。四個人型正在進行表演,動作各不相同,既獨立成趣,又相互支撐,具有鮮明的東方色彩和動態美感。“戲”字散發著中國藝術精神,含蓄地表現了學院的優良傳統和育人理念。弧形框取自舞台、銀幕、螢屏三者物理形態的意象,寓意戲劇學院在藝術天地里融會貫通、與時俱進。校徽整體圖案於古樸渾厚中見精妙,韻味悠長。

校徽標誌以中文“戲”字為核心識別符號,篆體“戲”字結構變形。一是“戲”的象形字,執戈者與獸的搏鬥組合;二是四個舞者組合,外弧形框取自舞台、銀幕、螢屏媒介形態的意象。

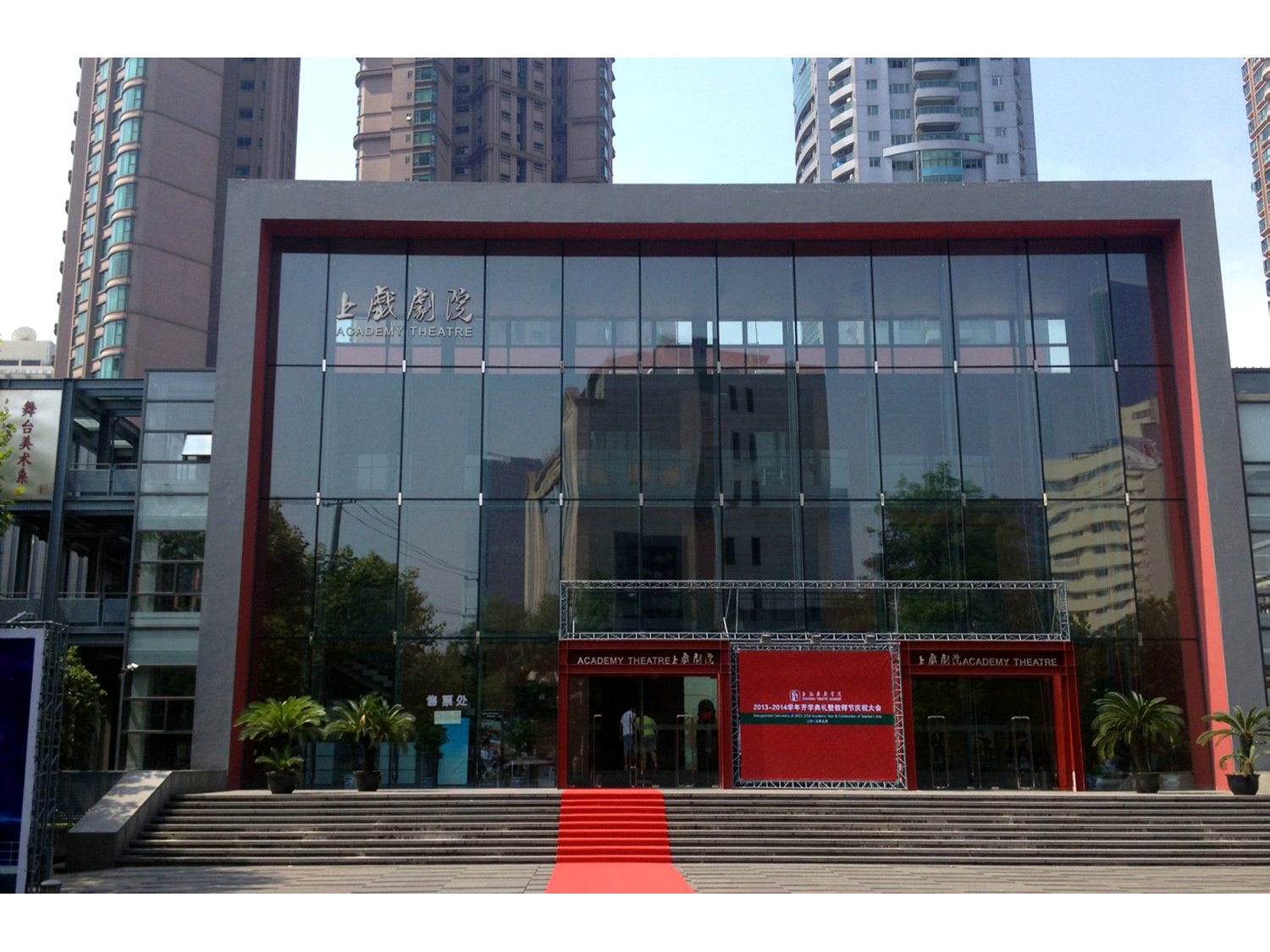

校訓

校訓

校訓“至善至美”

培養人才的目標,我以為,首先應該注重人格的陶鑄,使每個戲劇青年都有健全的人格,是一個堂堂正正的“人”——愛民族,愛國家,辨是非,有情操的人。然後,他才有可能成為一個偉大的藝術家,所以本校的訓練的體系,不僅是授予學生戲劇的專門知識與技能,更重要的還是訓練他們如何做人。

——熊佛西

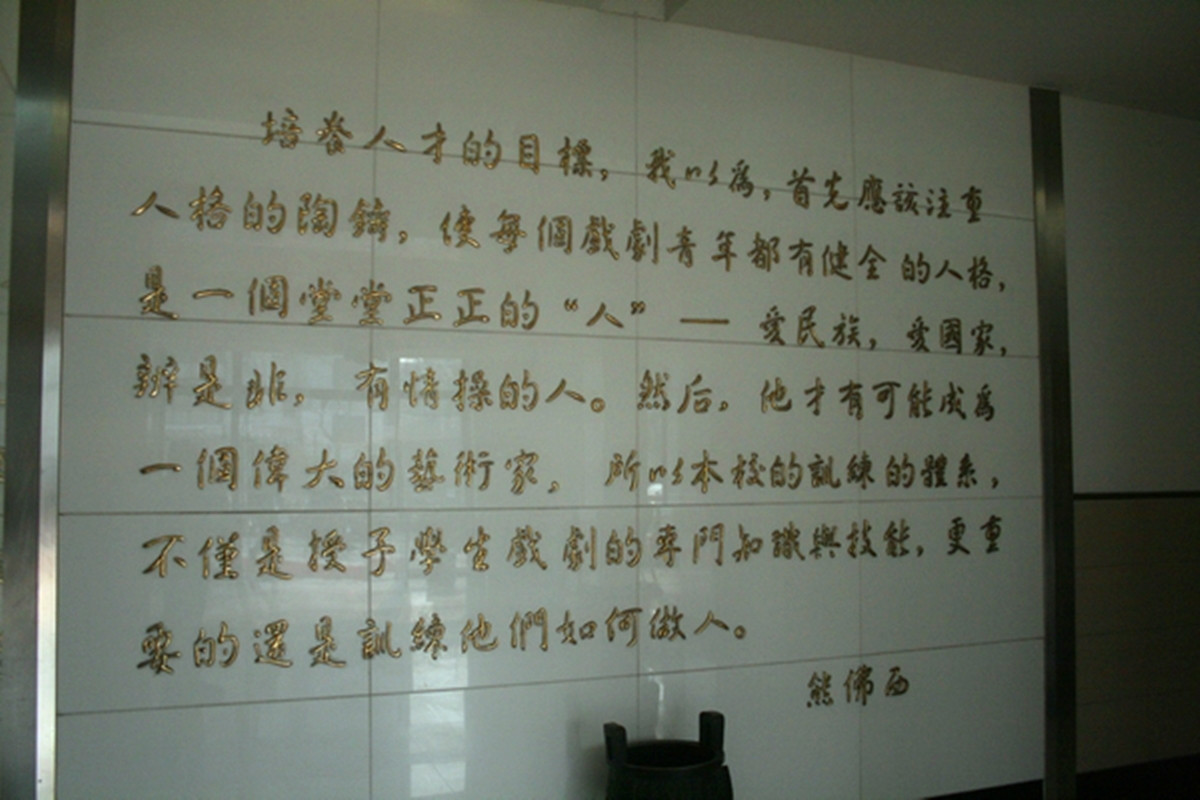

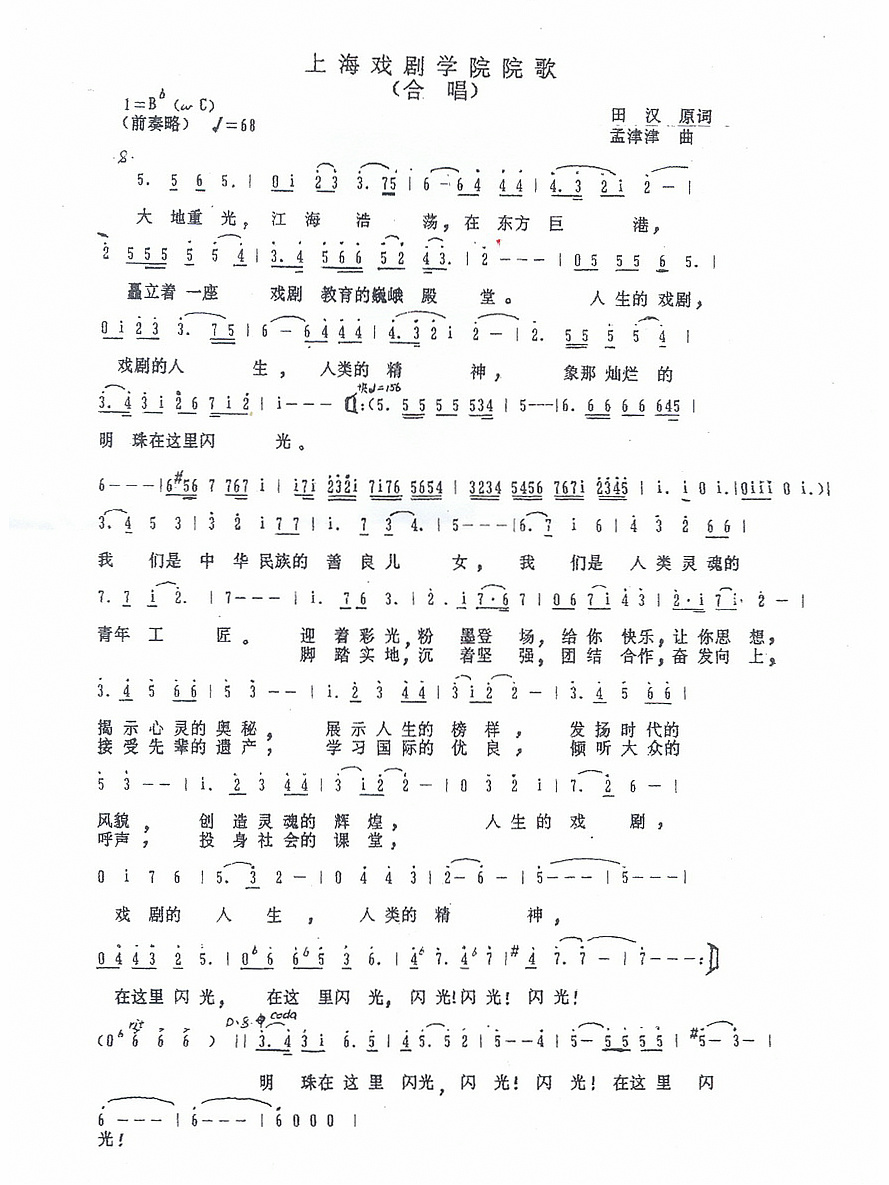

校歌

《上海戲劇學院院歌》:1947年作詞,2010年修訂。

上海戲劇學院院歌

上海戲劇學院院歌大地重光, 江海浩蕩, 在東方巨港, 矗立著一座戲劇教育的巍峨殿堂。 人生的戲劇, 戲劇的人生, 人類的精神象那燦爛的明珠在這裡閃光。 我們是中華民族的善良兒女, 我們是人類靈魂的青年工匠。 腳踏實地, 沉著堅強, | 團結合作, 奮發向上。 接受先輩的遺產, 學習國際的優良, 傾聽大地的呼聲, 投身社會的課堂。 人生的戲劇, 戲劇的人生, 人類的精神, 在這裡閃光,閃光! 明珠在這裡閃光,閃光! |

學院領導

現任領導

姓名 | 職務 | 任職時間 |

黨委書記 | 2008年11月— | |

黃昌勇 | 院長 | 2017年4月— |

黨委副書記 | 2012年4月— | |

黨委副書記、紀委書記 | 2018年1月— | |

黨委副書記、副院長 | 2018年1月— | |

副院長 | 2018年2月— | |

楊揚 | 副院長 | 2018年2月— |

副院長 | 2018年2月— | |

總會計師 | 2016年6月— |

歷任領導

姓名 | 職務 | 任職時間 |

顧仲彝 | 校長(上海市市立實驗戲劇學校) | 1945年12月—1947年12月 |

熊佛西 | 校長(上海市市立實驗戲劇學校) | 1947年2月—1949年6月 |

校長(上海市戲劇專科學校) | 1949年6月—1952年9月 | |

院長(中央戲劇學院華東分院) | 1952年10月—1955年12月 | |

熊佛西 | 院長 | 1952年12月—1965年10月 |

蘇堃 | 黨委書記兼副院長 | 1956年12月—1980年2月 |

院長 | 1981年4月—1984年2月 | |

書記 | 1980年2月—1981年4月 | |

楊進 | 書記 | 1958年9月—1964年8月 |

於伶 | 院長 | 1980年12月—1981年4月 |

蘇寧 | 書記 | 1981年4月—1984年2月 |

何添發 | 書記 | 1984年2月—1990年7月 |

陳恭敏 | 院長 | 1984年2月—1988年2月 |

胡志宏 | 書記 | 1991年5月—1994年4月 |

余秋雨 | 院長 | 1990年7月—1992年6月 |

戴平 | 書記 | 1994年4月—2003年8月 |

榮廣潤 | 院長 | 1996年4月—2006年4月 |

胡妙勝 | 院長 | 1992年6月—1996年4月 |

賀壽昌 | 書記 | 2003年8月—2008年9月 |

韓生 | 院長 | 2009年9月— 2016年4月 |

校區設定

華山路校區:表演系、導演系、戲劇文學系、舞台美術系、音樂劇表演藝術中心和創意學院所在地,功能定位為戲劇藝術教育中心。

蓮花路校區:戲曲學院、電影電視學院以及附屬戲曲學校的所在地,功能定位是中華戲曲教育中心。

虹橋路校區:坐落於上海國際舞蹈中心,2017年3月正式啟用,下設舞蹈學院和附屬舞蹈學校,功能定位是舞蹈教育中心。

浦江校區:於2016年12月1日開工建設,2019年新學期啟用,是機制創新的影視新媒體教育中心。

知名校友

類別 | 入學年代 | 姓名(入學年份) |

學者、話劇影視表演藝術家和著名演員 | 1945~1950 | 嚴翔(1947) |

1951~1960 | 胡慶樹(1951)、游本昌(1952)、鄭毓芝(1954)、 焦晃(1955)、楊在葆(1955)、祝希娟(1956)、 曹雷(1958)、魏宗萬(1959)、孫飛虎(1960) | |

1961~1970 | 喬榛(1961)、聶雅亮(1962)、趙有亮(1962)、 童自榮(1962)、余秋雨(1963) | |

1971~1980 | 奚美娟(1973)、潘虹(1973)、楊紹林(1973)、 郭達(1974)、祝延平(1977)、周野芒(1977)、 宋憶寧(1977)、孫淳(1977)、王伯昭(1978)、 李媛媛(1978)、吳冕(1978)、劉威(1980)、 張秋歌(1980)、丁嘉麗(1980) | |

1981~1990 | 大宋佳(1981)、韓生(1981)、王洛勇(1981)、 李幼斌(1983話劇表演進修班)、尤勇(1984)、 羅懷臻(1984)、薩日娜(1985)、高曙光(1985)、 郭冬臨(1985)、沙曉嵐(1985)、陳紅(1986)、 耿歌(1986)、周杰(1989)、郝平(1989)、 王琳(1989)、任程偉(1989)、徐崢(1990)、 寧靜(1990)、果靜林(1990) | |

1991~2000 | 于洋(1991)、任泉(1993)、劉曉虎(1993)、 廖凡(1993)、黃浩(1993)、李冰冰(1993)、 任泉(1993)、劉曉峰(1993)、馬伊琍(1994)、 保劍鋒(1994)、陸毅(1995)、王景春(1995)、 鮑蕾(1995)、薛佳凝(1995)、羅海瓊(1995)、 田海蓉(1995)、陳蓉(1995)、周瑾(1995)、 吉雪萍(1995)、沈傲君(1995)、董卿(1995)、 陸毅(1995)、聶遠(1996)、郝蕾(1996)、 姚芊羽(1996)、馮紹峰(1997)、嚴寬(1997)、 楊蓉(1997)、佟大為(1997)、王陽(1998)、 張鐸(1998)、任重(1998)、萬蒂妮(1998)、 貝倩妮(1998)、小宋佳(1999)、何念(1999)、 童蕾(1999)、萬茜(2000)、高梓淇(2000)、 高昊(2000)、郭京飛(2000)、張丹峰(2000) | |

2001~2010 | 胡歌(2001)、袁弘(2001)、韓雪(2001)、 李念(2002)、孫藝洲(2002)、雷佳音(2002)、 楊瀟(2002)、高雲翔(2002)、張峻寧(2003)、 肖涵(2003)、王傳君(2004)、鄭愷(2004)、 陳赫(2004)、海陸(2004)、李金銘(2004)、 江疏影(2004)、錢楓(2004)、杜江(2004)、 金世佳(2005)、李佳航(2006)、魏千翔(2006)、 婁藝瀟(2006)、林更新(2007)、蒲巴甲(2007)、 姜瑞佳(2008)、蔣勁夫(2009)、張哲瀚(2009)、 迪麗熱巴(2010) | |

2011~ | 郭曉婷(2011)、王莎莎(2011) | |

戲曲表演藝術家和著名戲曲演員 | 1951~2000 | 楊春霞、李炳淑、岳美緹、王芝泉、張靜嫻、蔡正仁、 計鎮華、劉異龍、梁谷音、華文漪、王佩瑜、傅希如 |

2001~2010 | 翁佳慧(2003)、楊亞男(2004)、藍天(2004)、 付佳 | |

舞蹈表演藝術家 | 凌桂明、茅惠芳、石鐘琴、汪齊鳳、楊新華、黃豆豆、 譚元元 | |

作家 | 陳耘、陳祖芬(1960)、沙葉新(1961)、 秦培春(1964)、孫祖平(1964)、陸軍(1977)、 趙耀民(1978)、王仁傑(1980編劇進修班)、 羅懷臻、李莉 | |

戲劇理論家 | 陳多、余秋雨(1963)、丁羅男(1963)、 陳世雄、葉長海(1979)、孫惠柱(1979) | |

舞台美術家(畫家)和理論 | 周本義(1950)、龔和德(1950)、金長烈(1951)、 胡妙勝(1951)、毛信科(1959)、蔡體良(1961)、 陳均德、李山、徐家華(1973)、俞曉夫(1975)、 周長江(1975)、郭潤文(1978)、陳箴(1978)、 徐翔(1980)、蔡國強(1981)、韓立勛(1981)、 韓生(1981)、伊天夫(1983)、肖麗河(1983)、 沙曉嵐(1985) | |

導演藝術家 | 朱端鈞、胡導、李翰祥、王扶林、張戈、 胡偉民(1949)、楊延晉(1964)、徐企平(1950)、 馬科、陳明正(1950)、熊源偉(1960)、 張仲年(1962)、蘇樂慈(1962)、毛衛寧(1982)、 蘆昂(1985) | |

主持人 | 和晶(1988)、程雷(1990)、陳蓉(1995)、 吉雪萍(1995)、周瑾(1995)、朱楨(1997)、 董卿(2007) |