基本介紹

- 本名:三公

- 本質:三個官職

- 職責:輔佐天子

- 內容:太師、太傅、太保

- 地位:中國古代地位尊貴的三個官職合稱

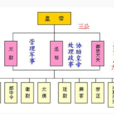

- 上設:宰相

- 下設:九卿

基本介紹,歷代三公,商朝,周朝,秦朝,西漢,東漢,三國,晉朝,隋唐,後周,宋朝,元朝,越南,

基本介紹

三公為古官名,其說法各異。

《·周官》“立、、。茲惟三公,論道竟邦,燮理陰陽,官不必備,惟其人。”《》:“天子三公者何?天子之相也。天子之相則何以三?自陝而東者,周公主之;自陝而西者,召公主之;一相處乎內。”兩相印證,三公是秦及秦以前天子之下的最高管理的稱呼,輔佐天子。《》:“天子三公、、二十七大夫、八十一元士。”“設四輔及三公,不必備,惟其人。言使能也。”又《漢書·百官公卿表》:“太師、太傅、太保,是為三公”(德韶者居之);“或說司馬主天,司徒主人,主地,是為三公”(才高者居之);或說“丞相主民、太尉主軍、御史大夫主法”(德才兼備者居之)。

據杜佑的《》記載:

“夏、商以前,雲天子無爵,三公無官。

周以太師、太傅、太保曰三公。

秦以丞相、太尉、御史大夫為三公。

“夏、商以前,雲天子無爵,三公無官。

周以太師、太傅、太保曰三公。

秦以丞相、太尉、御史大夫為三公。

漢以丞相、大司馬、御史大夫為三公。

後漢又以太尉、司徒、司空為三公。

魏、晉、宋、齊、梁、陳、後魏、北齊皆以太尉、司徒、司空為三公。

後周以太師、太傅、太保為三公。

隋以太尉、、司空為三公。

大唐因之。”

後漢又以太尉、司徒、司空為三公。

魏、晉、宋、齊、梁、陳、後魏、北齊皆以太尉、司徒、司空為三公。

後周以太師、太傅、太保為三公。

隋以太尉、、司空為三公。

大唐因之。”

在夏朝和商朝以前並沒有三公這個職稱的。

周朝時候,“三公”是指:太師、太傅以及太保。

秦朝、西漢時候,改以丞相、太尉、御史大夫為“三公”。

西漢末至東漢初期演變為:、、,建武二十七年改為太尉、司徒、司空。

後來,魏、晉、宋、齊、梁、陳等皆沿用以太尉、司徒、司空作為“三公”。

到了北周,又改回原來周朝的稱呼:仍以太師、太傅以及太保為“三公”。

隋朝再次稱“三公”為太尉、司徒、司空。

唐朝時候就延續隋朝制度,基本上沒有大的變動。

歷代三公

商朝

商以西、、鄂侯為三公。(史記【殷本紀第三】“百姓怨望而諸侯有畔者,於是紂乃重刑辟,有炮烙之法。以西伯昌、九侯、鄂侯為三公。”)。

周朝

、、為三公(“師,天子所師法;傅,傅相天子;保,保全天子於德義。”)。自周衰,官失而百職亂,戰國並爭,各有變易。

秦朝

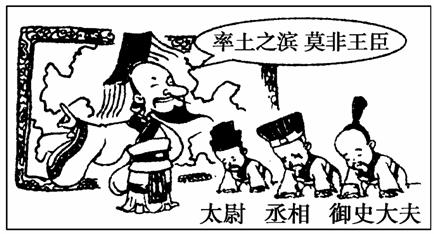

通說為:

(1),最高行政長官,輔助皇帝處理政務,同時負責對文武百官的管理。

(2),最高軍政長官,負責管理全國軍事事務,但他平時沒有軍權,戰時也要聽從皇帝的命令,而且要有皇帝的符節才能調動軍隊,軍權實際上也是掌握在皇帝手裡。

(3),執掌全臣奏章,下達皇帝詔令,負責監察百官的,也是副丞相。

根據《·百官公卿表》的記載,丞相金印紫綬,御史大夫銀印青綬(御史大夫,秦官,位),從其印綬和稱為“上卿”來看,御史大夫不是公,而屬卿一級,因此秦代並未有三公之稱呼。

西漢

初承秦制,中央的最高官職仍是丞相、太尉、御史大夫,可見漢初和秦一樣,也並沒有並列的三公,不過一般還是沿襲舊號,把最高官吏稱為三公。

另說:設定三公。漢武帝四年,置,以取代之職。二年(前87年)春,孝武帝駕崩,受漢武帝遺詔,與、、御史大夫等人成為劉弗陵的輔命大臣,共同執掌朝政。從此,霍光掌握了漢朝政府的最高權力,三公中的丞相地位急劇下滑。“漢哀帝元壽二年,置太傅,位在三公上; 平帝元始元年置太師、太保,太師位在太傅上,太保次太傅。其後或廢或置,大抵無所統職。

“太傅,古官,高后元年初置,金印紫綬。後省,八年復置。哀帝元壽二年復置。位在三公上。太師、太保,皆古官,平帝元始元年皆初置,金印紫綬。太師位在太傅上,太保次太傅。”

東漢

西漢末至東漢初,以、、為三公。至建武二十七年,省大司馬,又置太尉,以趙熹為之,而與司徒、司空為三公。初,、為大司馬,而太尉如故,二職始兩置矣,大司馬位在三公之上。漢制,三公府分部,太尉所部、、光祿三卿。漢獻帝建安十三年,省三公官,置丞相。又置,而兼置大司馬,大司馬一般由大將軍升遷而來。明《節寰袁公(袁可立)傳》:“張然明破諸羌,靜幽并,恥為王曹所賣,發憤申陳竇之冤,卒不得為三公。”

三國

三國時期:太尉、司徒、為三公,將太師、太傅、太保特稱三師,以正其名。然非道德崇重則不居其位,無其人則闕之,故後世歷代多以為贈官。太傅、、大將軍為,位在三公之上。其中太傅和三公(太尉、司徒、司空)一般為虛職,大司馬和大將軍掌實權。吳設丞相、大司馬(另有左、右大司馬)、,其中上大將軍位在大將軍之上,大司馬之下。

晉朝

晉以、丞相與為諸公官。《》卷二《職官二》“三公總敘”條說:“以太師、太傅、太保謂之三師,上公也。大司馬、大將軍謂之,太尉、司徒、謂之三公。”

以為太尉。歷宋、齊、梁、陳、後魏、北齊,並為三公,置府僚。

隋唐

置太尉、司徒、司空為三公,。《》載:“三公,論道之官也。蓋以佐天子,理陰陽,平邦國,無所不統,故不以一職名其官。然周、漢已來,代存其任。自隋文帝罷三公府僚,皇朝因之,其或拜者,亦但存其名位耳。”

後周

依《》,以太師、、太保為三公,不置府僚。

宋朝

北宋,承唐制,以太師、太傅、太保為三師,太尉、司徒、司空為三公。至宋徽宗,依三代舊制,改三公為太師、太傅、太保,罷太尉、司徒、。

元朝

由於太尉等銜加授過濫,元朝中人已漸漸不再稱它們為三公,而以三公指代前朝一般稱為“上公”、“三師”的另外三個更高的榮譽頭銜——太師、太傅、太保。

至此,後世歷代皆以太師、太傅、太保為三公。在明仁宗之後,三公皆為虛銜,為勛戚文武大臣加官、贈官。

越南

五代末期交趾(越南語:giao chỉ,今越南)從中國獨立後,承唐宋制,亦以太師(越南語:thái sư)、太傅(thái phó)、太保(thái bảo)為三公,太尉(thái úy)、司徒(tư đồ)、司空(tư không)為榮譽頭銜。